「中世ヨーロッパにおける教会と国家」の版間の差分

→関連項目: 君主の鑑 |

|||

| 53行目: | 53行目: | ||

=== ピピンの寄進、教皇領の成立とフランク人の帝国 === |

=== ピピンの寄進、教皇領の成立とフランク人の帝国 === |

||

[[フランク王国]]で[[メロヴィング朝]]の君主に替わって[[カロリング朝|カロリング家]]が実権を握るようになると、教皇とカロリング家は接近し非常に親密な関係を結ぶようになった。教皇[[ザカリアス (ローマ教皇)|ザカリアス]]はカロリング家の[[ピピン3世]]の王位簒奪を支持し、つづく教皇[[ステファヌス |

[[フランク王国]]で[[メロヴィング朝]]の君主に替わって[[カロリング朝|カロリング家]]が実権を握るようになると、教皇とカロリング家は接近し非常に親密な関係を結ぶようになった。教皇[[ザカリアス (ローマ教皇)|ザカリアス]]はカロリング家の[[ピピン3世]]の王位簒奪を支持し、つづく教皇[[ステファヌス2世 (ローマ教皇)|ステファヌス2世]]<ref group="*">この教皇は2世とも3世ともされる。ここでは[[ローマ教皇の一覧]]に従う。[[:en:List of popes]]および[[:en:Pope Stephen II]]を参照。</ref>はガリアのピピン3世の宮廷に自ら赴き、フランク王国がイタリアの政治状況へ介入するという約束と引き替えに、ピピン3世の息[[カール大帝|カール]]と[[カールマン (フランク王)|カールマン]]に塗油の秘蹟を施した。 |

||

この時期ラヴェンナ大司教は東ローマ皇帝の利益を代弁し、ローマ教皇と北イタリアの教会の管轄権を争っていた。ピピン3世はランゴバルド族を討伐すると、[[ラヴェンナ]]を征服し、ローマ教皇に献じた。これを「[[ピピンの寄進]]」といい、ここに教皇の世俗的領土として教皇領が形成された。ピピン3世の跡を継いだカール大帝も[[774年]]にイタリア半島へ遠征し、教皇[[ハドリアヌス1世 (ローマ教皇)|ハドリアヌス1世]]にローマを中心とした中部イタリアを献じた<ref group="*">ハドリアヌス1世はこのとき、さらに『偽イシドールス法令集』中の『[[コンスタンティヌスの寄進状|コンスタンティヌス帝の寄進状]]』を持ち出して、イタリア全土が教皇の支配に服するようになることをカール大帝に要望した。</ref>。つづく教皇[[レオ3世 (ローマ教皇)|レオ3世]]は[[800年]]、カール大帝をローマに招いてローマの帝冠を授け、彼に西ローマ皇帝の地位を与えた<ref group="*">領域的な問題と参考文献の記述を勘案して、ここでは主に便宜上の理由からカール大帝の帝国を「西ローマ帝国」とする。この場合の「西ローマ」はどちらかといえば領域的な用語で、イタリア半島と西ヨーロッパ内陸部、ガリアとゲルマニア(理念上はヒスパニアとブリタニアも含む)を指す。したがって帝国の実状は、かつての東西分裂時代の[[西ローマ帝国]]とは基本的に異なる。その支配者に注目すれば「カロリング帝国」もしくは「フランク帝国」であり、理念を重視すれば「キリスト教帝国」「カトリック帝国」となる。ヨーロッパという枠組みに限れば、「西方帝国」となる。カール大帝自身の皇帝権の性質については後述の戴冠時の政治状況に関する注を参照。</ref>。 |

この時期ラヴェンナ大司教は東ローマ皇帝の利益を代弁し、ローマ教皇と北イタリアの教会の管轄権を争っていた。ピピン3世はランゴバルド族を討伐すると、[[ラヴェンナ]]を征服し、ローマ教皇に献じた。これを「[[ピピンの寄進]]」といい、ここに教皇の世俗的領土として教皇領が形成された。ピピン3世の跡を継いだカール大帝も[[774年]]にイタリア半島へ遠征し、教皇[[ハドリアヌス1世 (ローマ教皇)|ハドリアヌス1世]]にローマを中心とした中部イタリアを献じた<ref group="*">ハドリアヌス1世はこのとき、さらに『偽イシドールス法令集』中の『[[コンスタンティヌスの寄進状|コンスタンティヌス帝の寄進状]]』を持ち出して、イタリア全土が教皇の支配に服するようになることをカール大帝に要望した。</ref>。つづく教皇[[レオ3世 (ローマ教皇)|レオ3世]]は[[800年]]、カール大帝をローマに招いてローマの帝冠を授け、彼に西ローマ皇帝の地位を与えた<ref group="*">領域的な問題と参考文献の記述を勘案して、ここでは主に便宜上の理由からカール大帝の帝国を「西ローマ帝国」とする。この場合の「西ローマ」はどちらかといえば領域的な用語で、イタリア半島と西ヨーロッパ内陸部、ガリアとゲルマニア(理念上はヒスパニアとブリタニアも含む)を指す。したがって帝国の実状は、かつての東西分裂時代の[[西ローマ帝国]]とは基本的に異なる。その支配者に注目すれば「カロリング帝国」もしくは「フランク帝国」であり、理念を重視すれば「キリスト教帝国」「カトリック帝国」となる。ヨーロッパという枠組みに限れば、「西方帝国」となる。カール大帝自身の皇帝権の性質については後述の戴冠時の政治状況に関する注を参照。</ref>。 |

||

| 198行目: | 198行目: | ||

[[File:Luitprand tremissis 661673.jpg|200px|right|thumb|[[リウトプランド]]の肖像が描かれた[[トリミセス]][[貨幣]](1トリミセス=1/3[[ソリドゥス金貨|ソリドゥス]])]] |

[[File:Luitprand tremissis 661673.jpg|200px|right|thumb|[[リウトプランド]]の肖像が描かれた[[トリミセス]][[貨幣]](1トリミセス=1/3[[ソリドゥス金貨|ソリドゥス]])]] |

||

その後北のランゴバルド王国では短期間での王位の変転が続くが、[[712年]]に[[リウトプランド]]が王位につくと、ビザンツ帝国側の内紛を利用して領土を拡大した。ビザンツ皇帝[[レオーン3世|レオン3世]]が[[イコノクラスム]]を開始すると、教皇[[グレゴリウス2世_(ローマ教皇)|グレゴリウス2世]]はこれに反発して皇帝と対立し、折しも対イスラーム教徒戦争の重税に苦しんでいた多数のイタリア都市も帝国の支配に反抗した。この防備の弱体化をついてリウトプランドはビザンツ領へ侵攻し、[[730年]]ごろには[[ラヴェンナ]]を奪取した{{Sfn|Henry Bernard Cotterill|1915|p=231}}{{Refnest|group="*"|あるいは734年{{Sfn|J.Derek Holmes|1983|p=54}}もしくは737年{{Sfn|Edward Hutton|1913|p=125}}か。ランゴバルド王国の[[:en:Lombard_Kingdom|英語版記事]]は[[732年]]とする。}}。ビザンツ帝国は教皇[[グレゴリウス3世_(ローマ教皇)|グレゴリウス3世]]の登位後、[[ヴェネツィア]]の協力を得て、[[734年]]にこれを奪還した{{Sfn|Henry Bernard Cotterill|1915|p=231}}{{Refnest|group="*"|あるいは740年か{{Sfn|Edward Hutton|1913|p=125}}。}}。リウトプランドは[[カール・マルテル]]と同盟して[[ムスリム]]とも戦い、[[725年]]ごろにはムスリム支配下の[[コルシカ島]]を従属させた。[[710年]]から[[730年]]の間には[[サルディニア島]]にあった[[アウグスティヌス]]の遺骸が[[パヴィア]]に運ばれ、サン・ピエトロ大聖堂 ([[:en:San Pietro in Ciel d'Oro]]) に納められた{{Sfn|Henry Bernard Cotterill|1915|p=231}}{{Sfn|Harold Samuel Stone|2002|p=33}}。またリウトプランドの治世に、ロターリ法典は新たに153章の法文を付けくわえられたが、これらの中には女性や貧者に抑圧に抗する一定の権利を認めるものが含まれている{{Sfn|Henry Bernard Cotterill|1915|p=231}}。リウトプランドの後はまた短命な王が続くが、[[749年]]に即位した[[アイストゥルフ]]は精力的で、[[751年]]にラヴェンナを制圧してイタリア半島をほぼ統一した。しかし[[754年]]と[[757年]]の2度、教皇[[ステファヌス |

その後北のランゴバルド王国では短期間での王位の変転が続くが、[[712年]]に[[リウトプランド]]が王位につくと、ビザンツ帝国側の内紛を利用して領土を拡大した。ビザンツ皇帝[[レオーン3世|レオン3世]]が[[イコノクラスム]]を開始すると、教皇[[グレゴリウス2世_(ローマ教皇)|グレゴリウス2世]]はこれに反発して皇帝と対立し、折しも対イスラーム教徒戦争の重税に苦しんでいた多数のイタリア都市も帝国の支配に反抗した。この防備の弱体化をついてリウトプランドはビザンツ領へ侵攻し、[[730年]]ごろには[[ラヴェンナ]]を奪取した{{Sfn|Henry Bernard Cotterill|1915|p=231}}{{Refnest|group="*"|あるいは734年{{Sfn|J.Derek Holmes|1983|p=54}}もしくは737年{{Sfn|Edward Hutton|1913|p=125}}か。ランゴバルド王国の[[:en:Lombard_Kingdom|英語版記事]]は[[732年]]とする。}}。ビザンツ帝国は教皇[[グレゴリウス3世_(ローマ教皇)|グレゴリウス3世]]の登位後、[[ヴェネツィア]]の協力を得て、[[734年]]にこれを奪還した{{Sfn|Henry Bernard Cotterill|1915|p=231}}{{Refnest|group="*"|あるいは740年か{{Sfn|Edward Hutton|1913|p=125}}。}}。リウトプランドは[[カール・マルテル]]と同盟して[[ムスリム]]とも戦い、[[725年]]ごろにはムスリム支配下の[[コルシカ島]]を従属させた。[[710年]]から[[730年]]の間には[[サルディニア島]]にあった[[アウグスティヌス]]の遺骸が[[パヴィア]]に運ばれ、サン・ピエトロ大聖堂 ([[:en:San Pietro in Ciel d'Oro]]) に納められた{{Sfn|Henry Bernard Cotterill|1915|p=231}}{{Sfn|Harold Samuel Stone|2002|p=33}}。またリウトプランドの治世に、ロターリ法典は新たに153章の法文を付けくわえられたが、これらの中には女性や貧者に抑圧に抗する一定の権利を認めるものが含まれている{{Sfn|Henry Bernard Cotterill|1915|p=231}}。リウトプランドの後はまた短命な王が続くが、[[749年]]に即位した[[アイストゥルフ]]は精力的で、[[751年]]にラヴェンナを制圧してイタリア半島をほぼ統一した。しかし[[754年]]と[[757年]]の2度、教皇[[ステファヌス2世 (ローマ教皇)|ステファヌス2世]]の懇請を受けて[[ピピン3世]]がイタリアに侵入すると、これらの征服地は奪回された{{Sfn|北原敦|2008|pp=133-134}}。アイストゥルフの次代の王[[デシデリウス (ランゴバルド王)|デシデリウス]]は[[カール大帝]]の弟[[カールマン (フランク王)|カールマン]]と結んでフランク王国の政治に介入しようとし、また教皇領を攻撃して領土拡大を目指したが、逆に[[773年]]カール大帝のイタリア遠征を招き、翌[[774年]]には首都パヴィアが陥落してデシデリウスは廃され、カール大帝が自らランゴバルド王を兼ねるに至って、ランゴバルド王国は実質的に滅亡した{{Sfn|尚樹啓太郎|1999|p=4}}{{Sfn|北原敦|2008|pp=134-135}}{{Sfn|成瀬治|山田欣吾|木村靖二|1996|p=74}}。 |

||

他方、ロムアルドゥスの後継者たちが支配した南のベネヴェント公国は、774年のランゴバルド王国滅亡を傍観しながら生き残り、[[8世紀]]後半にはランゴバルド王国の正統を自認して[[ベネヴェント侯国]]を名乗るようになる{{Sfn|高山博|1993|pp=49-50}}。侯国の地方統治は[[ガスタルディウス]] (gastaldius) という地方役人が担っていたが、彼らは徐々に侯から独立するようになり、ベネヴェント侯国は分権化し始めた{{Sfn|高山博|1993|p=50}}。[[839年]]に第5代のベネヴェント侯[[シカルドゥス]]が暗殺された後、侯位を巡って争いが起こり、[[849年]]には{{仮リンク|サレルノ侯国|it|Principato di Salerno|en|Principality of Salerno}}が分かれた{{Sfn|高山博|1993|p=51}}。このサレルノ侯国の有力者カープア伯は[[861年]]に自立してカープア伯領を形成するが、[[900年]]にカープア伯{{仮リンク|アテヌルフス1世 (カープア伯)|it|Atenolfo I di Capua|en|Atenulf I of Capua|label=アテヌルフス1世}}がベネヴェント侯に即位して{{仮リンク|カープア侯国|it|Principato di Capua|en|Principality of Capua|label=カープア・ベネヴェント侯国}}が成立した{{Sfn|高山博|1993|p=51}}。この統一侯国は[[982年]]まで続くが、その後はベネヴェント侯国と{{仮リンク|カープア侯国|it|Principato di Capua|en|Principality of Capua}}に分かれた{{Sfn|高山博|1993|pp=51-52}}。こうしてランゴバルド三侯国が成立した。 |

他方、ロムアルドゥスの後継者たちが支配した南のベネヴェント公国は、774年のランゴバルド王国滅亡を傍観しながら生き残り、[[8世紀]]後半にはランゴバルド王国の正統を自認して[[ベネヴェント侯国]]を名乗るようになる{{Sfn|高山博|1993|pp=49-50}}。侯国の地方統治は[[ガスタルディウス]] (gastaldius) という地方役人が担っていたが、彼らは徐々に侯から独立するようになり、ベネヴェント侯国は分権化し始めた{{Sfn|高山博|1993|p=50}}。[[839年]]に第5代のベネヴェント侯[[シカルドゥス]]が暗殺された後、侯位を巡って争いが起こり、[[849年]]には{{仮リンク|サレルノ侯国|it|Principato di Salerno|en|Principality of Salerno}}が分かれた{{Sfn|高山博|1993|p=51}}。このサレルノ侯国の有力者カープア伯は[[861年]]に自立してカープア伯領を形成するが、[[900年]]にカープア伯{{仮リンク|アテヌルフス1世 (カープア伯)|it|Atenolfo I di Capua|en|Atenulf I of Capua|label=アテヌルフス1世}}がベネヴェント侯に即位して{{仮リンク|カープア侯国|it|Principato di Capua|en|Principality of Capua|label=カープア・ベネヴェント侯国}}が成立した{{Sfn|高山博|1993|p=51}}。この統一侯国は[[982年]]まで続くが、その後はベネヴェント侯国と{{仮リンク|カープア侯国|it|Principato di Capua|en|Principality of Capua}}に分かれた{{Sfn|高山博|1993|pp=51-52}}。こうしてランゴバルド三侯国が成立した。 |

||

| 245行目: | 245行目: | ||

カロリング家の君主たちが進めた教会領の「還俗」はカロリング家とローマ教皇との間に疎隔をもたらしていたが、ボニファティウスを仲立ちとして両者は徐々に歩み寄った。[[739年]]頃からボニファティウスを通じてカール・マルテルと教皇は親密にやりとりしていた<ref group="*">ピレンヌによれば、教皇は当時イタリア半島を脅かしていたランゴバルドに対してフランク王国が牽制を加えてくれるよう要請したらしい。カール・マルテルはしかし、イスラム教徒へ対抗するためにランゴバルド王の協力を必要としていたので、これには消極的であったという。</ref>。[[742年]]カールマンはアウストラシアで数十年間途絶えていた教会会議を召集した。[[745年]]にはボニファティウスを議長としてフランク王国全土を対象とする教会会議がローマ教皇の召集で開かれた。 |

カロリング家の君主たちが進めた教会領の「還俗」はカロリング家とローマ教皇との間に疎隔をもたらしていたが、ボニファティウスを仲立ちとして両者は徐々に歩み寄った。[[739年]]頃からボニファティウスを通じてカール・マルテルと教皇は親密にやりとりしていた<ref group="*">ピレンヌによれば、教皇は当時イタリア半島を脅かしていたランゴバルドに対してフランク王国が牽制を加えてくれるよう要請したらしい。カール・マルテルはしかし、イスラム教徒へ対抗するためにランゴバルド王の協力を必要としていたので、これには消極的であったという。</ref>。[[742年]]カールマンはアウストラシアで数十年間途絶えていた教会会議を召集した。[[745年]]にはボニファティウスを議長としてフランク王国全土を対象とする教会会議がローマ教皇の召集で開かれた。 |

||

[[751年]]ピピンは、キルデリク3世を退位させて、ピピン3世が自ら王位についた{{Sfn|木村靖二編 |2001|p=20}}。あらかじめ教皇[[ザカリアス (ローマ教皇)|ザカリアス]]の意向を伺い、その支持を取り付けた上で[[ソワソン]]に貴族会議を召集し、豪族たちから国王に選出された。さらに司教たちからも国王として推戴され、ボニファティウスによって塗油の儀式<ref group="*">塗油の儀式は西ゴート王国の慣行から取り入れられたものである(佐藤彰一『西洋中世史〔上〕』p.24)。「'''[[キリスト教国家論の歴史#西ゴート王国|西ゴート王国]]'''」節を参照。</ref>を受けた。[[754年]]には教皇[[ステファヌス |

[[751年]]ピピンは、キルデリク3世を退位させて、ピピン3世が自ら王位についた{{Sfn|木村靖二編 |2001|p=20}}。あらかじめ教皇[[ザカリアス (ローマ教皇)|ザカリアス]]の意向を伺い、その支持を取り付けた上で[[ソワソン]]に貴族会議を召集し、豪族たちから国王に選出された。さらに司教たちからも国王として推戴され、ボニファティウスによって塗油の儀式<ref group="*">塗油の儀式は西ゴート王国の慣行から取り入れられたものである(佐藤彰一『西洋中世史〔上〕』p.24)。「'''[[キリスト教国家論の歴史#西ゴート王国|西ゴート王国]]'''」節を参照。</ref>を受けた。[[754年]]には教皇[[ステファヌス2世 (ローマ教皇)|ステファヌス2世]]によって息子[[カール大帝|カール]]と[[カールマン (フランク王)|カールマン]]も塗油を授けられ、王位の世襲を根拠づけた。この時イタリア情勢への積極的な関与を求められ、[[756年]]には[[ランゴバルド王国]]を討伐して、ラヴェンナからローマに至る土地を教皇に寄進した(「[[ピピンの寄進]]」){{Sfn|木村靖二編 |2001|p=21}}。 |

||

ピピン3世の時代には、キリスト教と王国組織の結びつきが強まった。おそらく[[763年]]ないし[[764年]]に改訂された「100章版」[[サリカ法典]]の序文では、キリスト教倫理を王国の法意識の中心に据え、フランク人を選ばれた民、フランク王国を「[[神の王国|神の国]]」とするような観念が見られる{{Sfn|勝田有恒|森征一|山内進|2004|p=70}}{{Sfn|五十嵐修|2001|pp=43-45}}。またピピン3世は王国集会に司教や修道院長を参加させることとし、さらにこれらの聖界領主に一定の裁判権を認めた。一方でこれらの司教や修道院長の任命権はカロリング朝君主が掌握していた。 |

ピピン3世の時代には、キリスト教と王国組織の結びつきが強まった。おそらく[[763年]]ないし[[764年]]に改訂された「100章版」[[サリカ法典]]の序文では、キリスト教倫理を王国の法意識の中心に据え、フランク人を選ばれた民、フランク王国を「[[神の王国|神の国]]」とするような観念が見られる{{Sfn|勝田有恒|森征一|山内進|2004|p=70}}{{Sfn|五十嵐修|2001|pp=43-45}}。またピピン3世は王国集会に司教や修道院長を参加させることとし、さらにこれらの聖界領主に一定の裁判権を認めた。一方でこれらの司教や修道院長の任命権はカロリング朝君主が掌握していた。 |

||

2021年4月30日 (金) 21:54時点における版

中世ヨーロッパ史においては、西欧諸国の学界においても日本の学界においても「教会と国家」と称せられる巨大な研究領域が存在する[1]。前近代社会においては政教分離を基本的な原則とする現代の先進国とは異なり、宗教と政治は不可分の要素として存在しており、西ヨーロッパ中世世界の特有なあり方に多くの研究者の興味が寄せられて来た[1]。

本記事では、中世ヨーロッパにおける教会(カトリック)と国家のありかたの推移を概説する。この期間は一般に封建時代と呼ばれる。ここでは西ローマ帝国滅亡後、キリスト教普遍世界の成立期から宗教改革の起こるまでの、およそ500年から1500年までの約1000年間を取り扱う。

概要

古代末期または中世初期、5・6世紀の段階においては、ゲルマン人の侵入や西ローマ帝国の滅亡など歴史的な地殻変動を象徴する事件が起きた後であったにもかかわらず、なお地中海をとりまくローマ世界はビザンツの帝権の下に存続していたと見ることができる[* 1]。 6世紀のユスティニアヌス帝は一時的にあるにせよ、地中海の大部分を制圧し、かつてのローマ帝国を再現することも出来た[6]。

しかしながら、7・8世紀になると、地中海を中心とした統一的な世界はもはや完全に消滅し、西欧はローマを中心としたカトリック世界として、コンスタンティノープルを中心とする正教世界とは分離する傾向が決定的となる。その要因としては以下の3つを挙げることが出来る。

- イスラーム教徒の侵入

- ビザンツ帝権の弱体化

- ローマの自立

まず、イスラーム教徒が急速に勢力を拡大し、北アフリカ・イベリア半島を制圧するに及んで、従来これらの地で高度に発達していたキリスト教の文化は衰退した。今日に至るまでイベリア半島を除くこれらの大部分の地域はイスラーム圈にとどまっている。とくに教会会議が頻繁に開かれ、中世初期において西方のキリスト教世界の一つの中心であったイベリア半島陥落の影響は大きい[7][* 2]

次にビザンツ帝国は一時的に地中海を回復したものの、イスラーム教徒の東地中海地域での拡大とランゴバルト族のイタリア半島侵入によって支配領域を縮小させ、西地中海での覇権を維持することが困難となった。これ以後ビザンツの帝権は南イタリアの支配地域を通じて間接的にしか西方世界に影響を及ぼせなくなる。

第三にローマ司教である教皇は上記のようなビザンツ帝権の影響力低下に伴って、西方世界において強力な庇護者を別に求めねばならなくなった。と同時に、東方から自立して西方世界の宗教指導者たらんと積極的な布教活動に乗り出す。8世紀ビザンツで起こった聖像破壊運動に対する教皇の対応の仕方はこの表れで、教皇は西方教会をして、この運動の蚊帳の外におくことに尽力した。

こうして東ヨーロッパと西ヨーロッパは、ローマ帝国とキリスト教という共通の根を持ちながらも、それぞれ独自の発展をしていくことになる。この節で中心的に述べるキリスト教普遍世界とはこのうち西欧を中心としたカトリック世界のことである[* 3]。

教皇国家の成立

イエスはペテロに天国の鍵を預けたとされ、彼が最初のローマ司教となったことで、彼の後継者であるローマ司教にその権威が受け継がれているという観念が広まった。ローマ教皇はこの鍵を自身のシンボルとして用いている

ここではやや時代を遡って教皇国家あるいは教皇領と呼ばれる教皇の世俗支配の形成過程を概観する。

西ローマ帝国の滅亡と西地中海世界

西ローマ帝国の領域にゲルマン人が多数の国家を形成し、西ローマの皇帝権が没落して古代的な帝国支配が弛緩すると、古都ローマはほとんどゲルマン人の支配の間に孤立した形となり、東ローマ帝国とのつながりは徐々に薄れて西ローマ帝国の領域は独自の発展をしていくようになる。しかしながらゲルマン人たちが西ヨーロッパで優勢を占めているように見えても、かつてのローマ帝国の西側と東側は地中海によって繋がれており、文化的経済的な繋がりは維持されていたのであって、突然にローマ的な文明がゲルマン的な文明になってしまったわけではない[10]。地中海世界での東ローマ皇帝の優位性はいまだ揺らいではいなかったし、ゲルマン人たちは皇帝の支配を名目上は受け入れて、彼ら自身が皇帝になりかわろうという意図を持つことはほとんどなかった[11]。 ただ一方でこのような状況がローマ教皇に一定の自立性の根拠を与えたのであり、東方の正教会とは独自のカトリック教会が生まれる素地がここにあったことは間違いない。

ペテロの後継者

ローマ司教が教会において優位性を立証できるとすれば、それはまずイエスの言葉に求められるべきであったし、事実そこに根拠が見つけられた。イエスはペテロに向かって、「汝はペテロである。私はこの岩(ペテロ)の上に私の教会を建てよう」と言ったという。ペテロが最初のローマ司教であったことは、ローマ司教こそが教会の本体であるということを指していると受け取ることもできる[12]。 ペテロはイエスから「天国の鍵」を預けられたとされた[* 4] 。

初期の教会において、このことは当初あまり重視されていたわけではなかったが、3世紀半ばまでにローマ司教は帝国西方における唯一無二の権威を獲得し始めていた[14]。そして343年のサルディカ公会議はローマ司教の権威を大いに高めた。東方での激しい神学論争で敗れ、追放されたアタナシオスを当時の教皇ユリウス1世は暖かく迎え入れ、対立する両党派の司教を集めてサルディカで公会議を開くことを皇帝に要求した[14]。東方の司教たちはアタナシオスの出席に反発して参加を拒否したが、西方の司教たちは独自に集まりアタナシオスを復位させた[14]。神学論争は解決されなかったが、この公会議においてローマ司教は司教同士の争いを裁定するための「上訴裁判権」があることが公的に決定された[14]。この時期の教権の上昇に最も貢献したのはレオ1世で、455年にヴァンダル族がローマを攻撃したときに、その王ゲイセリクスと交渉してローマの略奪を防いだ。このころから「教皇(パパ)」という称号はローマ司教だけに特別に認められるものであるという観念がヨーロッパ世界に定着していった。4世紀の教皇シリキウスはテサロニカ主教を教皇代理に任命して、ダキアとマケドニアへの指導権を獲得し、ボニファティウス1世は改めてこれを皇帝ホノリウスに認めさせている。5世紀前半には教皇の権威はイタリア・ガリア・ヒスパニア・アフリカ・イリュリクムに及ぶようになった[15]。

しかしこのことでただちにローマ教皇の地位が、後世のように独自の権威性をもって普遍的な優位を確立したわけではない。東ローマ皇帝ユスティニアヌスがイタリア半島をローマ皇帝の支配の下に回復すると、彼はローマの司教も皇帝の統制に服するべきであると考えた。教皇の側もそれを受け入れ、帝国の支配に復帰することをむしろ歓迎していた[16]。

教権の自立化への動き

デューラーによる1510年の作。教会側が教皇の手による戴冠に皇帝の根拠を求めたのに対し、カール大帝自身はあくまでその神授性を強調した。彼の名乗った称号は「神によって戴冠され、ローマ帝国を統治し、平和をもたらす、最も至高なる偉大な皇帝にして、神の慈悲によってフランク人およびランゴバルド人の王であるカール」であった。

ところが東ローマ帝国に結びついたことは教皇にとって必ずしも良い結果をもたらしたのではないことは次第に明らかとなった。東方でさかんにおこなわれていた神学論争が西方に持ち込まれる結果となり、しかも神学論争にしばしば政治的に介入する皇帝の姿勢は不満の種となった。北イタリアの大主教が教皇の影響から離脱する動きを示したし、ガリアとイベリア半島でも分離傾向が見られた。関係が変化するのは「大教皇」グレゴリウス1世の時代である。彼の時代にはイタリア半島にランゴバルド族が侵入し、再びローマは危機的な状況を迎えていた。グレゴリウス1世はフランク王国を重視して、これと友好的な関係を結んだ。もともと行政官として経験を積み、ローマ総督の地位についたこともあったグレゴリウス1世は、おそらく都市ローマの行政上における教皇の影響力を増大させた。ランゴバルト族に連れ去られた捕虜の買い戻し、ローマの破壊を防ぐ代償としてのランゴバルド族への貢納の支払いに教皇は積極的に関与している。このころから教皇は都市ローマの公共事業を担うようになったと考えられている[16]。

分離傾向を示す西方諸地域の司教たちに対して、グレゴリウス1世は教皇がそれらの上位にあることを繰り返し強調した。司教は当時すでに有力な世俗領主となりつつあり、司教座を熱望する動きが上層階級に見られるようになっていた[17][18]。その結果、明らかにふさわしくない候補者や若すぎる候補者が司教選挙に立つようになった[17]。しかしグレゴリウス1世は司教座に対する支配を徹底して、ナポリの司教を解任し、メリタの司教を降格し、タレントゥム・カリャリ・サロナの高位聖職者たちを厳しい口調で批判した[19]。ブルンヒルドによるテウデリク2世・テウデベルト2世の摂政期に起こった数々のガリア教会の醜聞に、グレゴリウスは諫言を書き送った[* 5]が、実を結ぶことはなかった[21]。この当時のガリア教会は完全にメロヴィング朝の「領邦教会」と化していたからである[22]。ビザンツ帝国に対しては一定程度の影響力を行使したが、従来教皇の指導権が及んでいたイリュリクムでは教義に関する問題においてさえ、無力であった[21][* 6]。 グレゴリウス1世は正統信仰の拡大に熱心で、ブリテン島への伝道を組織し、このアングロ・サクソン人への布教は順調な成果を上げ、カンタベリー大司教区が設けられ布教の拠点となった。ブリテン島はこののち北ヨーロッパにおける有力な布教拠点となり、たとえばカール大帝の時代にはアングロ・サクソン人の伝道者たちが、大帝のガリアの宮廷で、キリスト教文化の興隆に多大な貢献をするまでになっていた。

ピピンの寄進、教皇領の成立とフランク人の帝国

フランク王国でメロヴィング朝の君主に替わってカロリング家が実権を握るようになると、教皇とカロリング家は接近し非常に親密な関係を結ぶようになった。教皇ザカリアスはカロリング家のピピン3世の王位簒奪を支持し、つづく教皇ステファヌス2世[* 7]はガリアのピピン3世の宮廷に自ら赴き、フランク王国がイタリアの政治状況へ介入するという約束と引き替えに、ピピン3世の息カールとカールマンに塗油の秘蹟を施した。

この時期ラヴェンナ大司教は東ローマ皇帝の利益を代弁し、ローマ教皇と北イタリアの教会の管轄権を争っていた。ピピン3世はランゴバルド族を討伐すると、ラヴェンナを征服し、ローマ教皇に献じた。これを「ピピンの寄進」といい、ここに教皇の世俗的領土として教皇領が形成された。ピピン3世の跡を継いだカール大帝も774年にイタリア半島へ遠征し、教皇ハドリアヌス1世にローマを中心とした中部イタリアを献じた[* 8]。つづく教皇レオ3世は800年、カール大帝をローマに招いてローマの帝冠を授け、彼に西ローマ皇帝の地位を与えた[* 9]。

かくして西ローマ帝国が事実上復活し、フランク国王である西ローマ皇帝は西地中海においてキリスト教世俗国家を代表することとなった[* 10]。教皇は教皇国家といえるような世俗的な領土を持っていたとはいえ、基本的には教皇領も帝国の一部で皇帝から独立していたわけではない。しかし、教皇は東ローマ帝国のコンスタンティノープル総主教とは異なり、皇帝の官僚であることはなく、教皇選挙によって皇帝の承認を必要とせずに選ばれたのであって、教皇選任に対する皇帝の統制は制度としては介在することはなかった。またカール大帝が帝冠を教皇から与えられたことは、のちに世俗君主が皇帝を名乗るのに教皇の承認を必要とするという観念につながり、教皇に優位性を与える根拠となった [* 11]。

ゲルマン諸民族の世俗国家

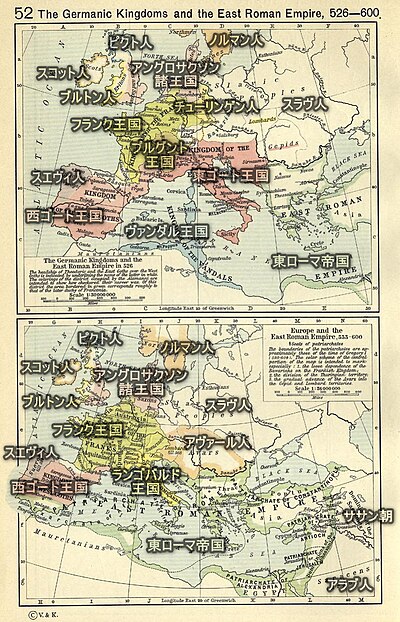

| ローマ帝国 | 東ローマ帝国 |

|---|---|

| ゲルマン系の国家 | フランク王国|東ゴート王国|西ゴート王国|ヴァンダル王国|ブルグント王国|ランゴバルド王国|アングロ・サクソン諸王国 |

| その他の周辺民族 | ノルマン人|ピクト人|スコット人|ブルトン人|スラヴ人|テューリンゲン人|スエヴィ人|アヴァール人|ササン朝|アラブ人 |

西ヨーロッパでは、西ローマ帝国が滅亡してもローマ世界は確かに存続していた。一見西ヨーロッパはゲルマン人の諸王によって分割され、モザイク模様を形成しているかのように見える。しかし彼らは「皇帝の名によって」統治したのであり、実際には東ローマ皇帝の超越的な主権に服していたと見るべきである。これらゲルマン族の国王は宗教的権威において支配したのではなく、純粋に世俗的なものであって、教会はこれらの国家にとって本質的な構成要素ではなかった。国王の即位に際して何らかの宗教的儀式がおこなわれていたわけではない[* 12]。ゲルマン人の王国では国王が教会の首長であり、司教を任命し、宗教会議を開催した。後世の国家とは異なり、これらの王国では世俗的支配者の同意なくして聖職者になることができなかった。ここでは西ゴート王国[* 13]・ヴァンダル王国・メロヴィング朝フランク王国を特筆し、それぞれの国家と教会との関係を記述する[* 14]。

西ゴート王国

西ゴート族はクローヴィスによって南フランスから追い出されると、イベリア半島のトレドに宮廷を定めた。このころの西ゴート王国ではゲルマン人とローマ人の通婚は禁止されており[* 15]、このような分離の背景には信仰の相違があったと考えられている。大部分のローマ人がカトリックであったのに対し、西ゴート族はアリウス派を信仰していたからである[* 16]。西ゴート族は征服した土地のカトリック司教を追い出すことがあったが、これを信仰の違いに帰することはおそらく適切ではない。司教たちの追放の理由は彼らが国王の支配に抵抗したことに由来すると考えられており[* 17]、大部分の西ゴート王はカトリック信仰に寛容であった。

レオヴィギルド王[* 18]の時代にカトリックに改宗した王子ヘルメネギルドによる反乱があり[* 19]、つづくレカレド王の時代には王自身がカトリックに改宗した。こうして西ゴート王国はカトリック信仰を奉じるようになり、徐々に首都トレドはキリスト教西ヨーロッパ世界の宗教的政治的首都と見なされるようになった。589年から701年の間に18回もの宗教会議がトレドで開かれ、いずれも王が召集をおこなっている。これらの宗教会議は、後世のように狭い教義上の問題だけが取り上げられたのではなくて、世俗的な問題も議題とされた[* 20][* 21]。したがって出席者は聖職者ばかりに限られず、世俗の高官も臨席した。

とくに618年ないし619年の第2回セビリャ教会会議および633年の第4回トレド公会議ではセビリャのイシドールスの活躍により、西ゴート王国の教会は独立と自由を維持しながらも国王に忠誠を誓うという形で、ローマ教皇の管轄権を排除した[* 22]。トレド大司教を頂点とする自律的な教会組織が整えられ、国王は「王にして祭司」として君臨し、西ゴート教会はローマ教皇からの自立性を高めた。のちには国王の即位に塗油の儀式も付け加えられるようになった。確実に知られるのは672年のワムバ王の即位時であるが、おそらくレカレド王時代からおこなわれていたと考えられている。西ゴート王国では、国王は宗教上の問題に関しても法令を出した。

ヴァンダル王国

アフリカ北岸に王国を築いたヴァンダル族の場合は西ゴート族とはかなり異なる。この王国は東ローマ帝国と敵対的な関係にあり、その宗教政策は政治的対立に基づいていた。ヴァンダル族はアリウス派を信じており、カトリック司教がローマを通じて東ローマ帝国に通じているのではないかと疑っていた。

ゲイセリクス王はカルタゴを占領すると、同地のカトリック司教クオドウルトデウスを追放した。以後24年間カルタゴには司教が置かれなかった。ゲイセリクスの後継者フネリクス王は晩年の484年に、かつてホノリウス帝がドナティスト[* 23]に出した告示を踏襲して、カトリック教徒を法の保護外とする告示を出した。要するに、ヴァンダル王国ではほぼその全時代を通じて、カトリックと王権の間に軋轢が絶えなかった。

カトリック聖職者は王権とそれに結びついたアリウス派に対する抵抗運動を指導した[* 24]ので、王権は弾圧を加え根絶しようとしたが、すでにアウグスティヌスの伝統が深く根を下ろしていた北アフリカの教会はこの弾圧に耐えた[* 25]。ただこのような混乱と迫害は、カトリック聖職者の離散をもたらし、彼らはプロヴァンス地方やカンパーニア地方、イベリア半島へ集団逃亡(「エクソダス」)した。

メロヴィング朝フランク王国

メロヴィング家のフランク族支配を確立したのは、サリー系フランク族[38]のキルデリクスとその子クローヴィスである。486年にクローヴィスはローマ人のガリア軍司令官シアグリウスとソワソン[* 26]付近で戦って勝利し、その支配地とした[38]。クローヴィスは491年にテューリンゲン人を服属させ、496年にアレマン族を破り、500年にはブルグント族を、507年には西ゴート族を破りアキテーヌを支配下に収め、さらにケルンのリブアリー族を服属させ、全フランク人の王となった[38]。これ以降200年間にわたってクローヴィス一族が王位につくメロヴィング朝が開始した[38]。

フランク人はゲルマンの神々を信仰していたが、クローヴィスの妻クロデヒルデがアタナシウス派であり、カトリックへの帰依を夫に求めた[39]。トゥールのグレゴリウスによると、クローヴィスは496年アレマン人との戦争中に神に助けを求めて改宗し[39]、カトリックの洗礼を受け、主な従士も改宗した[* 27]。したがってフランク王国はゲルマン諸部族のなかでは比較的早く正統信仰を受け入れた国であった。511年の死の直前にはオルレアンで公会議を開き、メロヴィング朝の教会制度が組織され、アリウス派異端への対処が話し合われた[42]。

クローヴィスの死後王国は4人の息子たちによって分割され、息子たちはさらに領土を拡大した。息子たちのうち一人が死ぬと、その領土は生き残った国王の支配に服した[* 28]ので、クローヴィスの息子のうちで最後まで生き残ったクロタールが死ぬ頃(561年)には再び王国は統一されており、しかも地中海沿岸を支配していた有力なゲルマン民族国家は、ユスティニアヌス1世により滅ぼされるか打撃を受けていたため、フランク王国はゲルマン民族の間で最も有力な王国となっていた。

クロタールの王国は再びその4人の息子たちによって分割され、長男シギベルト1世には王国東部が与えられ、彼の分王国は「アウストラシア」と呼ばれた。アウストラシアの王は飛び地としてプロヴァンスを支配した。次男グントラムにはブルグントの支配が任され、三男カリベルトには王国西部を、末子キルペリク1世には王国北西部のベルギー地方が与えられた。567年にカリベルトがなくなると、その支配地は3分王国の間で分配され、キルペリク1世の分王国はノルマンディー地方にまで拡大されて「ネウストリア」と呼ばれるようになった。

613年、王国はクロタール2世により再び統一されたが、各分王国の自立性は強まっており、各分王国の貴族たちは各分国王のもとで形成されてきた政治的伝統を維持したいと考えていた。614年パリでおこなわれた教会会議の直後、クロタール2世は「パリ勅令」を公布した。この勅令は各分王国の貴族たちの要求を受け入れる形で、アウストラシアとブルグントでは宮宰を国王の代理人とするものであった[* 29]。こうして各分王国で宮宰が特別な地位を認められるようになった。

聖コルンバの弟子であった聖コルンバヌスは、倫理的で厳格な修道制をガリア地域にもたらしてたちまち熱狂を巻き起こし、6世紀後半、一大修道院設立運動が起こった。図はブルニャートの聖コルンバヌス修道院にあるフレスコ画

クロタール2世の時代はメロヴィング朝の教会政策の転換期といえる。クロタール2世は、アウストラシアのゲルマン貴族に支持されており[45]、アイルランド修道制を導入した修道院運動が活発化した[45] [46]。一方、王妃ブルンヒルドを支持したガロ・ローマン的セナトール貴族と結びついた司教制度は衰退に向かった。これはメロヴィング朝フランク王国内の南北での教会会議の開催数の差によって確認することができる。ロワール川以南では同時期40回を数えた[45]のに対し、アイルランド修道制が流布したロワール川以北のフランキア地方では、640年までに5回のみであり[45]、ロワール川以北では司教活動は明らかに衰退したのである。 司教の出自も、セナトール貴族中心から、7世紀を境にゲルマン貴族が目立つようになってくる[* 30]。このようにゲルマン貴族が司教職に進出したことの背景の一つは、590年聖コルンバヌスによって設立されたリュクスイユ修道院がフランク貴族子弟の教育機関となって、多くのゲルマン人司教を養成することに成功したことである[48]。クロタール2世は前述の614年「パリ勅令」において聖職叙任規定に言及し、パリ教会会議の決定に基づいて首都司教に司教の叙階権のみを認め、選出権は当該教区の聖職者と信徒の共同体に限定した。しかし、選出と叙階の間に王権による審査を経ての叙任令に基づく叙任が必要とされている[47]。

のちのカロリング朝と違って、メロヴィング朝では多数の教養ある俗人が政府内に存在した[* 31]。7世紀のクロタール2世の時代までは社会全体の識字率はカロリング朝のころよりも高く、したがってメロヴィング朝の宮廷文化はカール大帝の時代とは異なって世俗的な教養に支えられていた。フランク王国がゲルマン人の王国の中で比較的早期に正統信仰を受け入れたとはいえ、ローマを中心とする西方の教会の影響を強く受けたというわけではない。このころのローマ教皇はガリアにまで強い影響力を行使できるほど卓越していたわけではなかった。クローヴィスはローマ教皇とではなく東ローマ皇帝と直接外交した。クローヴィスの時代にはローマよりはコンスタンティノープルの宮廷が大きな影響を及ぼしていたと見るべきである。

上述のように、メロヴィング朝の宮廷は全く世俗的であったが、その地方行政においては司教が中心的な役割を担っていた。メロヴィング朝の宮廷は地方支配の組織を欠いており、司教が実質的に地方統治を担当していた。宮廷で官僚として出世した者たちは地方に転出するときに司教職を望んだ。カロリング家の権力掌握過程でもこの事実は確認できる。アウストラシアの宮宰であるカロリング家はネウストリア、ブルグント、プロヴァンス各地の司教職に一門を送り込むことで地方支配に影響を及ぼした。やがて8世紀半ばにイングランドからの影響でフランク王国に大司教制が導入されると、ゲルマニア・ルーアン・ランス・サンスの大司教をカロリング家が占めた。カロリング朝の時代には司教職と地方支配に対する王権の影響力は増加した。

王国の経済に注目すれば、東ローマ帝国の地中海再征服以降ガリアは地中海の経済圏から分離される傾向が強くなり、ブリタニアとの強い結びつきが認められる。6世紀からはこのような経済圏の形成と歩調を合わせるかのようにメロヴィング王朝の北方化・内陸化が進展し、東ローマ帝国の影響は希薄となった。しかしこの経済圏はアイルランドまでは含んでおらず、アイルランドはイベリア半島を通じて伝統的な地中海経済圏とつながっていた[* 32]。

政治的宗教的統一体の自覚

最後に、この時代の代表的歴史叙述家であるトゥールのグレゴリウスと教皇グレゴリウス1世の叙述を主に取り上げ、6世紀の思想状況において、部族国家が、また国家と宗教の関係がどのように捉えられていたかを概観する。

トゥールのグレゴリウス

メロヴィング朝治下アウストラシアのトゥールの司教であったグレゴリウスは著書『歴史十巻』で「コンスル」や「プラエフェクトゥス」といったローマ帝国の官職名や、ビザンツ帝国の「パトリキウス」などの用語が使われているが、皇帝とクローヴィスとの間に厳密に法的な関係を想定していたわけではないという見方が示されている[49]。さらに、従来部族の王を指す「rex」には部族名が付されるのが一般的であったが、グレゴリウスは西ゴート王を記述するのに「レックス・ヒスパノールム」 (rex Hispanorum) あるいは「レックス・ヒスパニアエ」 (rex Hispaniae) という称号を用い、自らの属するアウストラシアの王を「われわれの王」と呼び、その王国を「レグヌム・フランキアエ」 (regnum Franciae) と呼ぶなど分王国単位で属地主義的な観念で捉えている[50]。また彼は、フランクの使者にビザンツ皇帝を「あなたがたの皇帝」と呼ばせている。彼の歴史叙述には皇帝によるフランク王へのガリア統治権委託の観念はなく、クローヴィス以来、フランク王はその征服活動によって自らガリアの支配権を打ち立てているという見方が示されているのである。彼が基本的にビザンツ皇帝にのみ「インペラートル」や「インペリウム」を使用していることは、ビザンツ帝国の優位性を認めている証左であるが、そこから自立した独自の西欧世界の萌芽が見られること、またそこに領土意識とおぼろげながらも一定の民族意識を見ることができる[51]。

グレゴリウスはまた、フランク王に司教を指導する力を認めている。549年のオルレアン公会議は司教の叙任にあたって、王権による事実上の司教任命権を承認したうえで、その介入に歯止めをかけようとしたものであるが、グレゴリウスはこのような王権による教会側への介入を批判するどころか疑問さえ呈していない[51]。

グレゴリウスの歴史叙述では、フランク王権を部族王権ではなく、属地主義的支配原理に基づいた王権として理解されており、分王国単位での王と王の関係で構成される領土(patrias)的観念を伴った政治的共同体として王国がみなされている[52]。

グレゴリウス1世

トゥールのグレゴリウスがかつての西ローマ帝国の領域の部族国家に生きた知識人を代表する存在であるとすれば、同時代の偉大な教皇グレゴリウス1世は、同じ西方世界に生きながらも、より東帝国に近い知識人の代表であった。彼はユスティニアヌスによる再征服後の、まだ帝国の支配が実効性を持っているローマに生き、部族国家の定住によって西欧に生じた現実を見据えつつも、それら部族国家の外側に生きたのである。グレゴリウスは部族国家という政治単位に分断されつつある西欧世界の現実の中で、教会の統一を守ろうとした。したがって、彼にとって教皇の優位性は何にもまして必要なものであった。教皇という核がなければ、西欧世界での教会の統一はたちまち失われ、部族国家ごとに教会は分断されかねない。現に一部の部族国家は正統なカトリック信仰を選ばずに、アリウス派の異端に堕していた。グレゴリウスの、教会の統一において教皇の首位性は欠くべからざるものであると言う主張はわかりやすいものであったが、一方で彼は教皇と教会を同一視するという観念に先鞭をつけてしまったという見方もできる[53]。

またグレゴリウスは教皇ゲラシウス1世の両剣論を根拠に、俗権の及ばない宗教的裁治に関する管轄権が教皇にあると主張した。しかし彼は、俗権である皇帝権力が霊的使命を放棄し、宗教領域への介入を捨て、世俗的職務に専念せよと述べているのではない。国家はむしろ教会と協働して霊的使命を果たすのであり、その霊的使命を放棄しては国家の存在価値自体が失われるのである。グレゴリウスが教皇に選出されたとき、マウリキウス帝はそれを追認したが、彼は皇帝がローマ司教かつ教皇に対して任命権を行使したことに何ら疑問を抱かなかった。彼は皇帝の権威が神に由来するものであることを認め、その権威を尊重しており、両権の協働を唱えた[54]。

グレゴリウスは部族国家に対しては、その権力を認める代わりにキリスト教秩序への参画を求めた。グレゴリウスは部族の君主たちに助言を与え指導することで、間接的に道徳的権威を行使した。キリスト教精神は国家理念の欠如していたこれら部族国家の目標となり、教会は国家に活力を与える存在となり、教皇座の霊的権能を高めた。それまで各部族国家の王は法律を作る権威を持たず慣習に従属していたが、キリスト教はこの慣習を変えるものであった[55]。

西ゴート王国のカトリック改宗をめぐって

この時代の宗教意識と国家意識の問題の上で、興味深いのが西ゴート王国で起こったヘルメネギルドの反乱事件を巡る当時の歴史叙述における相違である。前述したように、レオヴィギルド王の治世下に王の第一子ヘルメネギルドがカトリックに改宗し、アリウス派であった父に対し陰謀を企てた。

これについて、トゥールのグレゴリウスや教皇グレゴリウス1世は仔細に記述し、この事件をのちのレカレド王の改宗に至る前史的な出来事として特筆した。これに対し、セビリャのイシドールスの『ゴート史』やゴート人ヨハンネスによる『年代記』など、西ゴート王国で書かれた史料はこの事件にほとんど注目していない。ここに西ゴート王国の内部と外部で明確な意識の違いを見ることができる。さらにレオヴィギルドについて、後者ヒスパニアの史料はこの君主を政治的軍事的統一を西ゴート王国にもたらした英主として描くのに対し、教皇グレゴリウス1世は「異端者、子殺し」と呼んでおり、相違が見られる。グレゴリウス1世はレオヴィギルドが臨終に際してカトリックに改宗したことを記して、彼に好意を示すもののその叙述は護教的である。一方トゥールのグレゴリウスはグレゴリウス1世とは異なり、レオヴィギルドの政治的手腕を高く評価し、その視点はヒスパニアの史家に近い。

この違いはレカレド王の改宗を巡る記述にも見られ、このことは同じ西ゴート王国の外部者という立場に立つ両者であるが、部族国家内部に生きるトゥールのグレゴリウスと、ローマでビザンツ帝国の影響下に生きる教皇グレゴリウス1世の思想状況の違いを示している[56]。

ゲルマン人の集団改宗

メロヴィング朝と西ゴート王国のカトリックへの改宗を見ると、それは決して個人的な理由のみで行われたのではなく、集団改宗という形式で一般に行われたと見る方が適切であろう[57]。少なくともクローヴィスの改宗は明確に集団改宗である。レカレド王の改宗は587年にまずなされているが、この改宗が個人的なものか集団的なものかは明らかでない[* 33]が、589年のトレド公会議は西ゴート王国を公式にカトリック改宗へと導いた[58][56]。このような集団改宗は近代的な個人の信仰心のあり方と同列に論じることはできないであろう[57][* 34]。ゲルマンの王は集団の支持を必要としており、彼らの改宗は、個人的な内面性より集団に重点が置かれていた[57]。改宗が直接的に国王個人や住民の生活習慣を変えるようなものではなかったことからも明白である。たとえばクローヴィスは洗礼を受けたにも関わらず、その後の有様は蛮族の王そのままであった[57]し、そもそもメロヴィング王国住民も表面的にしかキリスト教化されていなかった[60]。

このような改宗は何をもたらしたのであろうか。一般的な説明では、改宗によって支配者と被支配民の宗教が一致し、統治に安定をもたらしたことが述べられる一方、改宗の政治的意義を小さく、あるいは全く評価しない論者もいる。たとえばコリンズ (en:Roger Collins) によれば、西ゴート王国は改宗以前、被支配民であるローマ系住民はカトリック、支配者であるゴート族はアリウス派からカトリックへの改宗が進んでおり、両者のアイデンティティーの統合は進みつつあった[61]。レカレド王は改宗後に徹底的なアリウス派根絶に努めており、それにより王を中心とする政治的宗教的統一体形成の基盤をなしたという見方も可能である[56]。メロヴィング朝では7世紀クロタール2世の統治期に王の権威の上昇が見られるが、これはキリスト教が王権に王国を守るという崇高な任務を与え、聖性を付与し、その意義を高めたからである[62]。

ランゴバルド族と中世初期の南イタリア

西ローマ帝国滅亡後のイタリア半島は、東ゴート族の支配を受けたのち、東ローマ帝国の支配に復帰したのであるが、やがてランゴバルド族の侵入によって、北イタリアから中部イタリアにかけての大部分はランゴバルド族の支配に帰した。ランゴバルド王国はしかし、イタリア半島全体を支配することはついにかなわず、ローマとラヴェンナの間と南部イタリアは東ローマ帝国の支配下に止まった。やがてカロリング朝がローマ教皇の要請を受けて北イタリアに侵入し、774年にはカール大帝により北イタリアのランゴバルド王国はフランク王国に併合された。

しかし、中部イタリアのランゴバルド系公国であるベネヴェント公国は存続し、分裂しながらも独立した政体を維持した。またビザンツ支配下の南イタリア都市も徐々に独立し、シチリア島はムスリムの支配下となる。こうして中世初期のイタリア半島南部は分裂状態におかれるのであるが、やがて傭兵として雇われたノルマン人の集団がシチリア王国を建国し、地域の統合をもたらすこととなり、新局面が訪れた。

東ゴート王国とビザンツ帝国のイタリア再征服

テオドリックに投獄された際に執筆された主著『哲学の慰め』は中世西欧で広く読まれた

ローマ帝国の西方正帝(西ローマ皇帝)であったロムルス・アウグストゥルスおよびユリウス・ネポスが476年から480年にかけてオドアケルらによって廃位されると、西ローマ皇帝は存在しなくなった。しかし、ローマ帝国の支配体制自体が変化を蒙ったわけではない。オドアケルはローマ帝国の宗主権を認めており、そのオドアケルの政権を打倒した東ゴート王テオドリックもローマ帝国の宗主権を認め、この間、西ローマ帝国の元老院も存続していた。しかしながら、東ゴート族はアリウス派を信仰しており、このことが東ローマ帝国との政治的対立に結びつくこととなった。また王国の統治はローマ人官僚の貢献によって支えられていたが、彼らは正統信仰を維持しており、信仰上の対立がゴート人とローマ人の不和の原因となって王国の統治を攪乱することとなった。テオドリックは寛容な宗教政策を展開して王国内の平和を保っていたが、晩年には宗教問題が政治問題化した。たとえば、ボエティウスの事例が典型的である。ローマの有力貴族アルビヌスが王位継承問題に絡んで東ローマ帝国と通じた問題で、ボエティウスはアルビヌスを弁護して投獄され、524年に処刑された。東ローマ帝国はこれをカトリック教会に対する迫害と捉え、当時アリウス派に一時的な寛容政策をとっていたユスティヌス1世の態度を硬化させた。ユスティヌスは527年に異端に対する勅令を出してアリウス派を弾圧[* 35]し、以前からカルケドン信条を守っていたブルグント王ジギスムントやカトリック信仰に転じたヴァンダル王ヒルデリック[* 36]と同盟してテオドリックを牽制した。

ユスティヌス1世を継承した甥のユスティニアヌス1世は532年にササン朝のホスロー1世と永久平和条約を結んで帝国東部辺境を安定させると、西方の旧西ローマ帝国領の再征服に乗り出した。まずヴァンダル王国に矛先を向け、533年にカルタゴを占領し、534年にはヴァンダル王国を完全に滅ぼした。さらに535年、テオダハドが東ローマ帝国と友好的な東ゴート女王アマラスンタを殺害すると、これを口実としてイタリア半島に遠征軍を派遣した。東ローマ帝国軍は当初有利に事を進めたが、最高司令官ベリサリウスと将軍ナルセスの間に不和が生じるなど指揮系統に混乱が生じた。ナルセスが本国に召還されると、539年にはベリサリウスは東ゴート族を懐柔することに成功した[* 37]が、ベリサリウスはササン朝の侵入に対抗するため540年に本国に召還されてしまい、失望した東ゴート族は再び反乱を起こした。東ゴート族はやがてトーティラを王に推戴して勢力を盛り返した。544年にベリサリウスはイタリアに戻るが、兵力不足から有効な反撃が出来ず、549年には再び本国へ召還された。550年になると、トーティラ率いる東ゴート軍はローマを占領し、イタリア半島をほとんど支配する状態となって、シチリア島に侵入するまでになった。552年にナルセスが大軍をもって派遣されると、ようやく東ローマ帝国軍は反撃に転じ、ブスタ・ガロールムの戦い(ギリシア語: Μάχη των Βουσταγαλλώρων Battle of Busta Gallorum)で東ゴート族を大いに破った。トーティラは殺され、東ゴート族はなおも各地に拠って抵抗したが、554年にはほぼイタリアに平和が戻り、561年には抵抗は完全に収まった。

しかしこの戦乱によってイタリア半島の荒廃は進み、かつての繁栄を失った。東ゴート王国下においては、古典古代の文化を保存する活動は維持されており、前述したボエティウスが『哲学の慰め』を著述してプラトンやアリストテレスの哲学概念を用いてキリスト教教義を論じたり、カッシオドルスが『ゴート人の歴史』を書いてローマ人とゴート人の調和を説いたりといった文化活動が見られた。カッシオドルスは修道院教育に自由七科を導入するなど修道院文化の育成にも関わるが、この伝統は戦乱とともに一時廃れた。

ランゴバルド王国

ユスティニアヌス帝による再征服活動によって、イタリア半島は再びローマ皇帝の支配に服すこととなったが、その統一は長く続かなかった。ランゴバルド族が侵入し、彼らがイタリア半島に王国を築いたからである。彼らの文化水準は低く、したがってその支配による影響は文化的には大したことはなかったが、政治的には以後長く続くイタリアの分裂の端緒となった[65][66]。

ランゴバルド族は1世紀までにエルベ川下流域に定住し、その後547年にビザンツ帝国によって、パンノニアとノリクムの境界地域に定住を許された[67]。パンノニアはゴート戦争開始によって生じた防備の弱体化をついてゲピド族によって占領されており、彼らはシルミウムを首都として王国を築いた。そのため、ビザンツ帝国はゲピド族と東ゴート王国への対抗の意味で領内にランゴバルド族を招き入れたのであった[23][68][* 38]。ランゴバルド族はゲピド族を抗争を繰り返し、566年になってビザンツ帝国がゲピド族と同盟を結ぶと、ランゴバルド族はその東方にいたアヴァール人と結んでこれに対抗、結果としてゲピド族は567年に滅亡した[70]。しかし強大なアヴァール人に圧迫を受けるようになったランゴバルド族は568年になると、王アルボインに率いられてイタリア半島に侵入し、その年のうちにヴェネト地方の大半を占領した[63]。569年にはメディオラヌムを、572年にはティーキヌムを占領し[* 39]、後者を首都としてランゴバルド王国が成立した[63][71][72]。

572年にアルボインが暗殺され、王位を継いだクレフも574年に暗殺されると、ランゴバルド王国は30人以上の諸公が支配する連合政体へと変化した[73][74]。しかしその勢いは衰えず、諸公の一人ファロアルド1世はスポレートを支配下においてスポレート公国を築き、他の諸公ゾットーネはさらに南下してベネヴェントを占領、ベネヴェント公国を打ち立てた[73][74]。ランゴバルド諸公に対して、ビザンツ帝国は金銭による懐柔外交を展開するとともに、フランク王国と同盟してこれを打倒しようとした[73][75]。フランク王国はすでに574年ランゴバルド王国を征討し、これを打ち負かして貢納と領土の割譲を条件に講和しており、イタリア半島情勢への介入には消極的な姿勢を保っていたのである[76]が、ビザンツの勧誘を受けて585年と588年にイタリアへ侵入し、クレフの子である王アウタリウスは貢納を条件に589年これと講和した。590年にもフランク族は大軍をもってランゴバルド王国を攻撃したが、これは掠奪をおこなうに止まった[77]。フランクによる対外危機は分裂する傾向にあったランゴバルド族に結束の必要を認識させた。既述のように、574年以来ランゴバルド族は王を戴かずに諸公の合議によって統治されていたのであるが、584年になると、アウタリウスが選出されて王となった。アウタリウスの死後跡を継いだアギルルフスは591年、毎年の貢納を条件にフランク王国と和解し、ビザンツ領を侵し始め、593年にはローマを包囲してグレゴリウス1世と交渉し、598年には教皇と講和した[78]。アウタリウスの治世に首都パヴィアを中心として王国としてのまとまりが現れ始め、次代のアギルルフスの治世下には統治制度が整備されて国家としての体裁をとるようになった[79]。パウルス・ディアコヌスは『ランゴバルド史』の中で、このアギルルフスの治世に実現された平和を賞賛している。

616年のアギフルススの死後はアダロアルドゥスが継いだが、妃であったテオデリンダが権力を握った。テオデリンダはカトリック信仰に熱心で、教皇グレゴリウス1世とも親しく、聖コルンバヌスによる修道院設立を支援した。アギフルススがアリウス派を捨て、カトリックに改宗したのも彼女の影響である。また彼女以後歴代の国王は、三章書論争[* 40]で三章書を支持して分離したミラノやアクィレイアの教会とローマ教会との調停に尽力した。しかし626年にアダロアルドゥスは義兄アリオアルドゥスによって弑され、アリオアルドゥスは王位に就いた。この簒奪の背景にはビザンツ帝国との融和政策に対するランゴバルド武人の不満があったと考えられる。アリオアルドゥスはアリウス派であった。636年にアリオアルドゥスが死ぬと、その妃グンディベルガを娶ったロターリが王に選出された。ロターリは東方でイスラーム教徒と争っているビザンツ帝国の支配のゆるみをついて領土を積極的に拡大し、リグーリア・コルシカ・ヴェネツィア周辺部などを奪取した[81]。またロターリは643年に「ロターリ王の告示」、いわゆるロターリ法典を編纂したが、これはランゴバルド人の法慣習を採録したものである[82]。ロターリはランゴバルド王国の最盛期を現出したが、652年のその死後、王国は急速に分裂、弱体化した。彼の息子ロドアルドゥスは短命で、653年にアギロルフィング家のアリペルトゥス1世に王位が移った。アリペルトゥス1世の死(661年)に際して2人の息子に王国が分割されたが、これが内紛を生じ、662年ベネヴェント公グリモアルドゥス1世が王位を手に入れることとなった[83]。

ベネヴェント公国と南イタリアのランゴバルド三侯国

前節で述べたように、クレフ王の死後の10年間、ランゴバルド諸公は一種の合議政体をもって王国を運営し、この間に地方に割拠する諸公の力は強まった。特にイタリア中部のスポレート公国と南イタリアのベネヴェント公国はラヴェンナとローマの枢軸を維持するビザンツ帝国によって、北イタリアのランゴバルド王国の中央から隔てられているために、自立性が高かった。初代ベネヴェント公ゾットーの跡を継いだアリキス1世はビザンツ帝国領カラブリアと沿岸都市以外の南イタリアをほぼ制圧し、広大な領土を支配するようになった[83]。第5代のグリモアルドゥス1世はランゴバルド王国で起きた王位継承を巡る争いに乗じて、ランゴバルド王位を獲得し、ランゴバルド王とベネヴェント公をかねてランゴバルド人を統一した[83]。しかし彼の死後は2人の息子がランゴバルド王位とベネヴェント公位を分割して保持することになり、再び両国は分かたれた。ベネヴェント公位を継いだロムアルドゥスは弟のガリバルドゥスにランゴバルド王位を譲ったのである[84]。まだ幼かったガリバルドゥスは即位後1年で王位をペルクタリトゥスに奪われ、ランゴバルド人の統一は失われた。

その後北のランゴバルド王国では短期間での王位の変転が続くが、712年にリウトプランドが王位につくと、ビザンツ帝国側の内紛を利用して領土を拡大した。ビザンツ皇帝レオン3世がイコノクラスムを開始すると、教皇グレゴリウス2世はこれに反発して皇帝と対立し、折しも対イスラーム教徒戦争の重税に苦しんでいた多数のイタリア都市も帝国の支配に反抗した。この防備の弱体化をついてリウトプランドはビザンツ領へ侵攻し、730年ごろにはラヴェンナを奪取した[85][* 41]。ビザンツ帝国は教皇グレゴリウス3世の登位後、ヴェネツィアの協力を得て、734年にこれを奪還した[85][* 42]。リウトプランドはカール・マルテルと同盟してムスリムとも戦い、725年ごろにはムスリム支配下のコルシカ島を従属させた。710年から730年の間にはサルディニア島にあったアウグスティヌスの遺骸がパヴィアに運ばれ、サン・ピエトロ大聖堂 (en:San Pietro in Ciel d'Oro) に納められた[85][88]。またリウトプランドの治世に、ロターリ法典は新たに153章の法文を付けくわえられたが、これらの中には女性や貧者に抑圧に抗する一定の権利を認めるものが含まれている[85]。リウトプランドの後はまた短命な王が続くが、749年に即位したアイストゥルフは精力的で、751年にラヴェンナを制圧してイタリア半島をほぼ統一した。しかし754年と757年の2度、教皇ステファヌス2世の懇請を受けてピピン3世がイタリアに侵入すると、これらの征服地は奪回された[89]。アイストゥルフの次代の王デシデリウスはカール大帝の弟カールマンと結んでフランク王国の政治に介入しようとし、また教皇領を攻撃して領土拡大を目指したが、逆に773年カール大帝のイタリア遠征を招き、翌774年には首都パヴィアが陥落してデシデリウスは廃され、カール大帝が自らランゴバルド王を兼ねるに至って、ランゴバルド王国は実質的に滅亡した[90][91][92]。

他方、ロムアルドゥスの後継者たちが支配した南のベネヴェント公国は、774年のランゴバルド王国滅亡を傍観しながら生き残り、8世紀後半にはランゴバルド王国の正統を自認してベネヴェント侯国を名乗るようになる[93]。侯国の地方統治はガスタルディウス (gastaldius) という地方役人が担っていたが、彼らは徐々に侯から独立するようになり、ベネヴェント侯国は分権化し始めた[94]。839年に第5代のベネヴェント侯シカルドゥスが暗殺された後、侯位を巡って争いが起こり、849年にはサレルノ侯国が分かれた[95]。このサレルノ侯国の有力者カープア伯は861年に自立してカープア伯領を形成するが、900年にカープア伯アテヌルフス1世がベネヴェント侯に即位してカープア・ベネヴェント侯国が成立した[95]。この統一侯国は982年まで続くが、その後はベネヴェント侯国とカープア侯国に分かれた[96]。こうしてランゴバルド三侯国が成立した。

カロリング朝の帝権

フランク王国では7世紀半ばになると、各分王国で豪族が台頭し、メロヴィング家の王権は著しく衰退した。このような中、アウストラシアの宮宰を世襲していたカロリング家はピピン2世の時代に全分王国の宮宰を占め、王家を超える権力を持つようになった。ピピン2世の子カール・マルテルはイベリア半島から侵入してきたイスラム教徒を撃退し、カロリング家の声望を高めた。つづくピピン3世はすでに述べたように、ローマ教皇の承認のもとで王位を簒奪し、カロリング朝を開いた。カール大帝の時代にはその版図はイベリア半島とブリテン島を除く今日の西ヨーロッパのほぼ全体を占めるに至った。ローマ教皇はカール大帝に帝冠を授け、西ヨーロッパに東ローマ帝国から独立した、新しいカトリックの帝国を築いた。カール大帝の帝国は現実的には、後継者ルートヴィヒ1世の死後3つに分割され、今日のイタリア・フランス・ドイツのもととなったが、理念上は中世を通じて西ヨーロッパ世界全体を覆っているものと観念されていた。

メロヴィング王権の衰退

カール大帝末年のヨーロッパ。今日の政治的・宗教的枠組みにつながる構造が形成されている。

| 東方世界 | 東ローマ帝国|ブルガリア王国 |

|---|---|

| 西方世界 | カール大帝の帝国|イングランド|ベネヴェント公国|アストゥリアス王国|ボヘミア |

| イスラーム | アッバース朝|後ウマイヤ朝 |

| 周辺諸民族 | ノルマン人|フィン人|ピクト人|ウェールズ|アイルランド|スウェーデン人|ゴート人|デーン人|プロイセン人|バシュキル人|ヴォルガブルガル人|モルドヴィン人|ポーランド人|ハザール人|アヴァール人|マジャール人|セルビア |

パリ勅令で各分王国での宮宰の影響力が増大したことは、ただちにメロヴィング王権の衰退に結びついたわけではなかった。宮宰は一面では豪族支配を統制し、王権の擁護者として振る舞った。ネウストリアでは特にそうであった。それに対してアウストラシアでは7世紀半ばにカロリング家による宮宰職の世襲がほぼ確立し、王権の影響の排除が進んだ。659年にアウストラシアの宮宰でカロリング家のグリモアルド1世は王位簒奪を謀ったが、失敗し処刑された。673年ネウストリアでクロタール3世が没した際に宮宰エブロインは王権を擁護する立場から、テウデリク3世を擁立しようとしたが、豪族たちは自らが国王選挙に参加する権利があるとして、この決定を覆し、新たにキルデリク2世を擁立した。680年ないし683年にはエブロインは暗殺され、王権に対する豪族の優位が確立された[* 43]。このころアキテーヌはほとんど独立した状態となり、王権の支配を離れた。ブルグントでは宮宰職は空位同然であり、エブロイン死後のネウストリアの宮宰職も混乱し影響力を低下させた[* 44]。ネウストリアで国王と宮宰に対する豪族の反乱が起こると、ピピン2世はこれに介入し、687年テルトリーの戦いでネウストリア軍を破って、688年全王国の宮宰職を認められた。

カール・マルテルとイスラム勢力の西漸

714年12月ピピン2世が死ぬと、カロリング家の支配に対する反動が起こり[* 45]危機を迎えたが、ピピン2世の庶子カール・マルテルによって717年にはクロタール4世[* 46]が擁立され、カール・マルテルはアウストラシアの支配を確立した(宮宰在位714年-741年[97])。724年ごろにはおそらくネウストリアを平定し、アキテーヌを支配していたユードと和平を結んだ。ユードは719年からネウストリアの豪族と結んでカール・マルテルと敵対していたが、これ以降ユードの生きている間はカール・マルテルの有力な同盟者となった。カール・マルテルは730年にアレマン人を、734年にフリース人を征服し領土を拡大した。また733年にはブルグントを制圧した。

このころイスラム教徒が北アフリカからジブラルタル海峡を越えてヨーロッパに侵入し、711年には西ゴート王国を滅ぼし、イベリア半島を支配するようになった。720年にはイスラム教徒の軍がピレネー山脈を越えてナルボンヌを略奪しトゥールーズを包囲した。ユードはイスラムの総督に自分の娘を嫁がせるなど融和を図る一方、732年にイスラム教徒が大規模な北上を企てた際にはカール・マルテルに援軍を求め、これを撃退した(トゥール・ポワティエ間の戦い)。こうしてカロリングの宮宰がフランク王国とカトリック・キリスト教世界をイスラム勢力からの守護者となりうることが明らかになった[97]。

735年にユードが死ぬと、カール・マルテルはただちにアキテーヌを攻撃したが、征服には失敗し、ユードの息子クノルトに臣従の誓いを立てさせることで満足するにとどまった。軍を転じたカール・マルテルは南フランスに影響を拡大しようとし、マルセイユを占領した。このことが南フランスの豪族に危機感を抱かせ、おそらく彼らの示唆によって、737年にはアヴィニョンがイスラム教徒に占領された。カール・マルテルはすかさずこれを取り返し、ナルボンヌを攻撃したが奪回はできなかった。カール・マルテルはこのような軍事的成功によってカロリング家の覇権を確立した。737年にテウデリク4世が死んでから、カール・マルテルは国王を立てず実質的に王国を統治していた。

アキテーヌを支配していたユードはイスラム教徒の国境司令官オスマーンに娘を嫁がせたが、イベリア総督アブドゥル・ラフマーンはこれを殺害した。732年、アブドゥル・ラフマーンはピレネー山脈を越え南フランスに侵攻し、ユードの軍を破った。カール・マルテルはアウストラシアの軍勢を率いてユードの援軍に駆けつけ、トゥールとポワティエの間の平原でこれを撃退した。この勝利でカール・マルテルの声望は大いに高まった

カール・マルテルはフリースラントへのカトリック布教で活躍していたボニファティウスによる、テューリンゲン・ヘッセンなど王国の北・東部地域での教会組織整備を積極的に支援した。722年教皇グレゴリウス2世により司教に叙任されたボニファティウスは723年にカール・マルテルの保護状を得て、当時ほとんど豪族の私有となっていたこの地域の教会を教皇の下に再構成しようと試みた。ボニファティウスの努力によって、747年にカロリング家のカールマンが引退する頃にはこの地域の教区編成と司教座創設はほぼ完成された。またこれらの地域でローマ式典礼が積極的に取り入れられた。

一方でカール・マルテルはイスラム勢力に対抗するため軍事力の増強を図り[* 47]、自らの臣下に封土を与えるためネウストリアの教会財産を封臣に貸与した(「教会領の還俗」)。これにより鉄甲で武装した騎兵軍を養うことが可能となった。カール・マルテルの後継者カールマンはアウストラシアの教会財産においても「還俗」をおこなった。封臣は貸与された教会領の収入の一部を地代として教会に支払ったが、地代の支払いはしばしば滞った。この教会財産の「還俗」を容易にするため、修道院長や司教にカロリング家配下の俗人が多く任命された。

ピピン3世の国王即位、カロリング朝の成立

741年のカール・マルテルの死後、王国の実権は2人の嫡出子カールマンとピピン3世、庶子グリフォによって分割されることとなっていたが、カールマンとピピン3世はグリフォを幽閉して、王国を二分した。743年、2人は空位であった王位にキルデリク3世を推戴した。747年カールマンはモンテ・カッシーノ修道院に引退したため、ピピン3世は単独で実権を握り、750年頃にはアキテーヌを除く王国全土がピピンの支配に服していた。

カロリング家の君主たちが進めた教会領の「還俗」はカロリング家とローマ教皇との間に疎隔をもたらしていたが、ボニファティウスを仲立ちとして両者は徐々に歩み寄った。739年頃からボニファティウスを通じてカール・マルテルと教皇は親密にやりとりしていた[* 48]。742年カールマンはアウストラシアで数十年間途絶えていた教会会議を召集した。745年にはボニファティウスを議長としてフランク王国全土を対象とする教会会議がローマ教皇の召集で開かれた。

751年ピピンは、キルデリク3世を退位させて、ピピン3世が自ら王位についた[97]。あらかじめ教皇ザカリアスの意向を伺い、その支持を取り付けた上でソワソンに貴族会議を召集し、豪族たちから国王に選出された。さらに司教たちからも国王として推戴され、ボニファティウスによって塗油の儀式[* 49]を受けた。754年には教皇ステファヌス2世によって息子カールとカールマンも塗油を授けられ、王位の世襲を根拠づけた。この時イタリア情勢への積極的な関与を求められ、756年にはランゴバルド王国を討伐して、ラヴェンナからローマに至る土地を教皇に寄進した(「ピピンの寄進」)[98]。

ピピン3世の時代には、キリスト教と王国組織の結びつきが強まった。おそらく763年ないし764年に改訂された「100章版」サリカ法典の序文では、キリスト教倫理を王国の法意識の中心に据え、フランク人を選ばれた民、フランク王国を「神の国」とするような観念が見られる[99][100]。またピピン3世は王国集会に司教や修道院長を参加させることとし、さらにこれらの聖界領主に一定の裁判権を認めた。一方でこれらの司教や修道院長の任命権はカロリング朝君主が掌握していた。

カール大帝の時代、キリスト教帝国の成立

カール大帝はイタリア支配を巡って対立していた東ローマ帝国を牽制するため、時のアッバース朝カリフ、ハールーン・アッラシードに使者を派遣した

768年にピピン3世が没すると、王国はカール大帝とカールマンによって分割された[* 50]。その後771年にカールマンが早逝したので、以降カール大帝が単独で王国を支配した。773年にランゴバルド王デシデリウスがローマ占領を企てると、教皇ハドリアヌス1世はカール大帝に救援を求め、774年これに応じてデシデリウスを討伐し、支配地を併合して「ランゴバルドの国王」を称した[* 51]。781年にはランゴバルド王の娘を娶ってフランク王国から離反的な態度を取っていたバイエルン大公タシロ3世に改めて臣従の宣誓をさせたが、788年にはバイエルン大公を廃して王国に併合した。また772年から王国北方のザクセン人に対して征服を開始し、30年以上の断続的な戦争の末に、804年併合した。イスラム教徒に対しては778年ピレネー山脈を越えてイベリア半島へ親征したが、撤退を余儀なくされた。801年にはアキテーヌで副王とされていた嫡子ルートヴィヒによってピレネーの南側にスペイン辺境伯領が成立し、イスラム教徒への防波堤となった。このようにカール大帝の支配領域はイベリア半島とブリテン島を除いて、今日の西ヨーロッパをほぼ包含する広大なものとなった。

教皇レオ3世は800年のクリスマスにカール大帝に帝冠を授け、西ローマ帝国が復活した[* 11]。ローマ教皇との結びつきが強くになるにつれ、帝権は神の恩寵によるものという観念が強まり、宗教的権威を持つようになった[* 52]。教皇レオ3世のカール大帝への外交文書は東ローマ皇帝への書式に従い、教皇文書はカールの帝位在位年を紀年とするようになった。カール大帝は教会や修道院を厚く保護する一方、このような聖界領主から軍事力を供出させた[* 53]。世俗の領主と違って、聖界領主は世襲される心配がなかったからである。またカール大帝は伯の地方行政を監察し、中央の権力を地方に浸透させるために国王巡察使を設けたが、これは一つの巡察管区に聖俗各1名の巡察使を置くものであった。カール大帝の「帝国」は、さまざまな民族を包含し、さらにそれらの民族それぞれが独自の部族法を持っている多元的な世界であったが、キリスト教信仰とその教会組織をよりどころとして、カロリング家の帝権がそれらを覆い、緩やかな統合を実現していた。君主のキリスト教化と教会組織の国家的役割の増大は、カロリング朝の帝国を一つの普遍的な「教会」、「神の国」としているかのようであった。

キリスト教帝国の解体

広大な帝国はカール大帝自身の個人的な資質に支えられるところも大きく、またフランク人の伝統に従って分割される危険をはらんでいた。すなわちフランク王国では兄弟間による分割相続が慣習となり強固な法意識となっていたので、806年カール大帝は王国分割令を発布し、長子カールにアーヘンなどを含む帝国中枢であるフランキアを、ピピンにイタリア・バイエルン・アレマニア南部を、ルートヴィヒにアキタニアの支配権と領地分割を確認した[101]。しかし、皇帝権の継承については明記されていなかった[102]。ビザンツ帝国とは806年よりヴェネツィアで軍事衝突を繰り返していたが、810年にフランク王国とビザンツ帝国は和平し、ビザンツ皇帝とカールにお互いに「皇帝」の称号を認めた[103]。ピピンとカールマンは早逝していたので、唯一生き残ったルートヴィヒ(ルイ)をアーヘンにおいて813年9月に共治帝(共同皇帝)とした[104]。共同皇帝制度はビザンツで行われていた制度であった[105]。また、ルートヴィヒの戴冠式に教皇は参列しなかった[106]。翌814年1月に「キリスト教帝国」を夢見たカール大帝は亡くなった[107]。

| 西フランク王シャルル2世 | アキテーヌ|ガスコーニュ|ラングドック|ブルゴーニュ|イスパニア辺境 |

|---|---|

| 中フランク王ロタール1世 | ロレーヌ|イタリア|ブルゴーニュ|アルザス|ロンバルディア|プロヴァンス|ネーデルランデン|コルシカ |

| 東フランク王ルートヴィヒ2世 | ザクセン|フランケン|テューリンゲン|バイエルン|ケルンテン|シュヴァーベン |

ルートヴィヒ1世は817年「帝国計画令(帝国整備令[102]また帝国整序令[108])」を出して長子ロタール1世に皇帝位を与え、他の王子はそれぞれ王として次子ピピンにアキテーヌの、末子ルートヴィヒにバイエルンの支配権を確認した[102]。この時点ではロタール1世にイタリアの支配権も認められており、彼は後継者として尊重されていた。しかしシャルルが生まれると、ルートヴィヒ1世はこの末子のために829年フリースラント・ブルグント・エルザス・アレマニアに及ぶ広大な領土を与えることとし、ロタール1世もこれを承認した。内心これを不満に思っていたロタール1世は830年反乱し、ルートヴィヒ1世を退位させて単独帝となったが、ピピンとルートヴィヒがこれに対抗してルートヴィヒ1世を復位させた。その後840年のルートヴィヒ1世の死後も兄弟たちは激しい抗争を繰り広げた。

841年ロタール1世とシャルル、ルートヴィヒはオーセール近郊で戦い(フォントノワの戦い)、ロタール1世は敗北し、842年兄弟は平和協定を結び、帝国分割で合意することとなった。843年ヴェルダンで最終的な分割が決定され、帝国はほぼ均等に三分されることとなった(ヴェルダン条約)。帝権はロタール1世が保持し、さらに850年ロタール1世は子息ルートヴィヒ2世にローマで戴冠させることに成功した。ロタール1世は855年、帝位とイタリア王国をルートヴィヒ2世に、次子ロタール2世にロートリンゲン、三男のシャルルにブルグントの南部とプロヴァンスの支配を認めた。863年にシャルルが死ぬと、遺領はルートヴィヒ2世とロタール2世の間で分割され、帝国はイタリア・東フランク・西フランク・ロートリンゲンの4王国で構成されることとなった。

869年にロタール2世も没すると、西フランク王シャルルがロートリンゲンを継承したが、翌870年東フランク王ルートヴィヒがこれに異を唱え、両者はメルセンで条約を結び、ロートリンゲンを分割した(メルセン条約)[* 54]。西フランク王シャルルは875年のルートヴィヒ2世の死後はイタリア王国と帝位を確保した。876年の東フランク王ルートヴィヒの死に際して、シャルルは東フランクにも支配権を及ぼそうとしたが、アンデルナハ近郊でルートヴィヒの息子たちと戦って敗れ、翌877年失意のうちに没した。

分裂後のカロリング朝後継国家

結局カール大帝の帝国は社会的・制度的に永続性を欠いており、王家の分割相続により瓦解することとなった。この時代は北からノルマン人・南からムスリム・東からマジャール人が侵入し、これにカロリング家の君主はうまく対応することが出来ず、逆に辺境防衛を担った貴族が軍事力を高めるとともに影響力も強めた。885年にはカール3世によって帝国が再統一される。しかし、カール3世はノルマン人、サラセン人(イスラム勢力)、マジャール人の侵入に対して適切に対処できなかったため887年に東フランク王国の貴族たちによって廃位を宣言され退位後まもなく死亡した[109]。新しい東フランク国王にはアルヌルフが選出され、ノルマン人を破ってライン地方を平定して896年に皇帝となった[109]。

西フランクでは、カロリング家と血縁ではなかったが、ノルマン人を破った功績により、パリ伯ウードが888年に選出された[110]。ウードは支配の正統性を維持するためにアルヌルフの宗主権を認め、のちにはカロリング家のシャルル3世を後継者として認めざるをえなかったが、ウードの即位は明らかにフランク王国史の新展開を告げるものであった。西フランク王位はこれ以後、カロリング家とロベール家の間を行き来し、やがて987年にはユーグ・カペーの登位とともにカペー朝が創始され、のちのフランス王国へと変貌を遂げ始めた。

アルヌルフ皇帝が死に、後継者ルートヴィヒ4世幼童王(在位900-911)が早世しカロリング家の血縁は途絶えたので、東フランク貴族は帝国や血縁に拘ることをやめ、貴族のなかから王を選出するようになった[111]。やがてフランケンやバイエルンのルイトポルディング家・ザクセンのリウドルフィング家が大公位に就き、さらに大公位を巡って内戦(フェーデ)が繰り返されたが、フランケン公コンラート1世が勝利し、911年東フランク国王となった[112]。こうしてカロリング帝国は瓦解し、ドイツ王国の枠組みが形成されていったが、内戦はその後も続いた[112]。この過程で王国の統一維持の観点から、王国の分割相続が徐々に排除されるようになり、10世紀にはカロリング朝後継国家のいずれにおいても単独相続の原則が確立された。

北イタリアでは、888年以降カロリング家の影響が弱まると、異民族の侵入と諸侯による王位争奪の激化から都市が防衛拠点として成長し始めた。ブルグント王国も888年に独立し、1032年に神聖ローマ帝国に併合されるまで独立を維持した。

カロリング・ルネサンス、中世文化の始まり

カール大帝の宮廷は文化運動の中心となり、そこに集まる教養人の集団は「宮廷学校」と呼ばれた[113]。この文化運動の担い手たちは、西ゴート人・ランゴバルド人・イングランド人などフランク王国外出身者が多かった。9世紀以降、文化運動の中心は修道院へと移り、書物製作や所蔵に大きな役割を担った。このような例としてはトゥールのサン・マルタン修道院などが有名である。これらのカール大帝の時代の文化をカロリング・ルネサンスとも呼ぶ[113]。

カロリング・ルネサンスは神政的な統治政策に対応した文化運動であり、正しい信仰生活の確立を目指すものであった。聖書理解の向上、典礼書使用の普及、教会暦の実行において正統信仰に基づくことが目指され、すでに地域差が著しくなっていた俗ラテン語から古典ラテン語へと教会用語の統一が図られた。これによりラテン語が中世西欧世界の共通語となる。一方で、典礼形式の確立と聖職者改革によって、カロリング・ルネサンスは文化の担い手を俗人から聖職者へと転回させ、俗人と聖職者の間の文化的隔たりを広げる結果ももたらした。

カロリング・ルネサンスの意義については、文献についての基本的な2つの要素、書記法と記憶媒体の変質が特に中世文化の成立に大きな意義を持った。カール大帝は従来の大文字によるラテン書記法を改革して、カロリング小字体を新たに定めた。この統一された字体を用いて、さまざまな文献を新たにコデックス[* 55]に書き直され、著述と筆写が活発になされた。書物の形態の変化とともに、書写材料はパピルスから羊皮紙に変化した。

カロリング朝期の政治思想

ここではカロリング朝が帝権を手に入れた9世紀初頭ごろの政治思想を概観する。まずカール大帝のキリスト教帝国の政治思想として アルクインの思想を、次に教権の側の政治思想として作者不明の『コンスタンティヌス帝の寄進状』を特筆する。

アルクイン

コンスタンティヌス大帝はシルウェステル1世にローマ全土を教会領として寄進する約束をしたという説話が8世紀ごろに作られた。この『コンスタンティヌス帝の寄進状』は中世を通じて教権の重要な根拠の一つとなっていたが、のちにヴァラなどによって偽作されたものであることが明らかにされた

アルクインはブリテン島出身の神学者で、カール大帝の宗教政策を中心とした問題についての、最も有力な助言者の一人であった。カール大帝時代のいわゆる「カロリング・ルネサンス」においても指導的役割を演じたと考えられている。アルクインはカトリック信仰が地上に平和をもたらすものであると信じ、その実現者をカール大帝に見た[114]。

カール大帝が795年教皇レオ3世が選出された際に送った外交書簡はアルクインの手になるものと考えられている[115]。この書簡は、キリスト教のための戦争、信仰の擁護などをフランク国王の職務と述べ、ローマ教皇の職務は祈りを通じて国王を補佐することであると述べている。799年にアルクインがカール大帝にあてた有名な書簡では、教皇・ビザンツ皇帝がいずれも堕落している[* 56]のに対し、カール大帝のフランク王国のみが正しいキリスト教君主であるとした。そのすぐあとに出された書簡では、アルクインはカールのフランク王国を「キリスト教帝国 ("Imperium Christianum")」と呼び、カールの王権を全キリスト教共同体を覆うものとしている。このアルクインのいう「キリスト教帝国」は800年のカール大帝の戴冠で劇的に現実化した。

アルクインはまた両剣論を取り上げ、カール大帝が世俗の剣も霊的な剣もともに神から授かったとして教権に対する帝権の優位を説いた[* 57]。

コンスタンティヌス帝の寄進状

『コンスタンティヌス帝の寄進状』は、『偽イシドールス教令集』に記載されていたもので、作者は不明である。このイシドールスとは7世紀イベリア半島のセビリャ大司教のことである。イシドールスは従来の教令集[* 58]にスペインでの教会会議の決定を増補し、『ヒスパナ』という教令集を編纂した。のちにこれが『イシドールス集録』と呼ばれ、カノン法の法源とされた。『偽イシドールス教令集』はこれとは別の物で、8世紀か9世紀にイシドールスに仮託して作成された偽文書である[* 59]。

この文書は書簡形式であり、その日付は315年3月30日に書かれたことになっている[116]。まずコンスタンティヌス1世は癩病を患い、時の教皇シルウェステル1世の祈りによって救われたとする。コンスタンティヌスはシルウェステル1世を皇帝にしようとしたが、シルヴェステル1世は帝冠を一度受け取ったが被らず、帝冠を改めてコンスタンティヌス1世に被せたという。次にこの文書は聖ペテロに向ける形でコンスタンティヌスによる以下の寄進の記録を記す。すなわちアンティオキア・アレクサンドリア・エルサレム・コンスタンティノポリスと、他の全ての教会に対する優越権、皇帝の紋章とラテラノ宮殿の下賜、西部属州における皇帝権を教皇に委譲した。この架空の歴史的事実によって教皇は「普遍的司教」であり、皇帝任命権を保持していると主張した。カール大帝の戴冠もこの理念に則った形で行われ、これを先例としてのちに教皇は皇帝よりも優越的な地位にあることの根拠とした。

グレゴリウス改革と教権の絶頂

これまで述べたように、中世ヨーロッパという固有の文明社会の成立には、皇帝権と教皇権という2つの普遍的権力・権威が相補的役割を果たしていた。11世紀に入ると、この皇帝権と教皇権の関係が本質的な対立に向かい、中世ヨーロッパ社会の秩序が根本的な変革に直面することとなった。一般にグレゴリウス改革[* 60]として把握される一連の教会改革運動である。結果的には教皇権は、皇帝権に対して一定の自立を勝ち得、その完結性を実現することになり、日常生活に関わる秘蹟への関与を強めることにより、民衆の精神支配において圧倒的な影響力を持つようになる。さらにシュタウフェン朝の断絶後に皇帝権が著しく影響力を弱めると、教権は全盛の時代を迎える。

一方で教会改革を通じて高められたキリスト教倫理は、12・13世紀になると、民衆の側から使徒的生活の実践要求[* 61]という形で教会に跳ね返り、さらには異端運動を生み出す元ともなった。また14世紀に入ると、教皇権は国家単位での充実を果たした俗権の挑戦を受けることになった[* 62]。

修道院改革運動と教会改革の始まり

中世最大の修道会で、所属修道院は約1500を数えた[117]。フランス革命によって破壊された。

カロリング帝国が崩壊してから神聖ローマ帝国の成立するまでにノルマン人、マジャール人、イスラム教徒の攻撃を受けて修道院は破壊されたが、10世紀のクリュニー修道院の出現によって修道院改革がはじまった[118]。中世最大の修道会とされるクリュニー修道院は910年にアキテーヌ公ギヨーム1世が設立し、ベネディクトゥスの修道精神に厳格に従い、1016年から1027年までは教皇直属となり、「神の平和」運動や巡礼を支援し、アジール権などを持った修道院院長の権威と勢力フランス国王に匹敵するともいわれた[117]。

ザクセン朝、ザリエル朝の皇帝は皇帝権を維持するため教会に裁判権、関税権などを与えて帝国直属とし支配する帝国教会政策をとっていたが、修道院改革運動によって攻撃された[119][120]。しかし、ザリエル朝の皇帝ハインリヒ3世は修道院・教会改革に共感し、聖職売買(シモニア)を厳禁した[121]。しかし、息子のハインリヒ4世と改革の主導者であったグレゴリウス7世は聖職者の任免権を巡る叙任権闘争で争うことになる。

教会改革は教皇レオ9世によって着手され、聖職者の倫理改革を目指してシモニアに対して厳しく対処することを表明した[* 63]。改革遂行のため、当時の改革的聖職者を教皇庁の下に結集して、教会改革に合致する教会法の集成に着手させ、教皇首位権を現実化しようとした[要出典]。その後ニコラウス2世は1059年に俗人叙任を禁止した[* 64]教皇選挙教令で皇帝の聖性を否定した[124]。

修道院改革の精神とグレゴリウス改革が全ての面において、一致していたわけではない[* 65]。教皇主導の教会改革が徐々に急進化するに及び、当初は協力的であったクリュニーは教皇庁と距離を置くようになっていった。たとえば改革派が唱える、明らかにドナトゥス派に通じる叙品論[* 23]に対しては、クリュニーはペトルス・ダミアニとともにこれに反対した。またイスパニアでもカスティーリャ王国に影響を及ぼそうとする教皇の政策に対し、クリュニーはむしろアルフォンソ6世と結びつくことで、これに対抗した[要出典][* 66]。

しかしクリュニー精神もグレゴリウス改革も、キリスト教が「危機」に直面しているという認識では一致していたのであり、この時代の大きな雰囲気の中から生まれたものであることは共通していた。クリュニーは世俗権からの「教会の自由」を主張し、この考えがロートリンゲンの修道院運動でシモニア批判に結びつき、グレゴリウス改革で本格的にそれが主張されるという、発展の傾向は認められる[125]。だが、クリュニーはシモニアに対しては妥協的であったし、その運動の進展はグレゴリウス改革と並行していた。したがってクリュニーがグレゴリウス改革を生み出したというよりは、両者が間接的に影響し合っていたと見るべきであると野口洋二は論じている[126]。

聖職叙任権の問題

グレゴリウス改革の最も重要な課題は、叙任権闘争についてであった[* 67]。当時聖職叙任権については法的に明確な問題が存在していた。原始教会制では司教は信徒によって選ばれており、それは3世紀のキプリアヌスの『カトリック教会統一論(De catholicae ecclesiae unitate)』に明らかである。こうして信徒に選ばれた司教はほかの司教から聖別されて初めて職務につくことができた。教皇レオ1世の445年の書簡でも司教は信徒の選挙によるべきという原則が述べられている。535年のクレルモン公会議は司教は首都大司教の同意の下に聖職者と信徒の選挙によって選ばれると規定した。この教会法上の規定はグレゴリウス7世の時代まで存続していた。 しかし実際上は世俗の権力者による司教選挙への介入が公然と行われていた。すでにメロヴィング朝時代、クロタール2世治下のパリ公会議では司教の職務につくには王の承認が必要だという文言が加えられた。カロリング朝時代に入ると王が事実上の司教の選出者となり、民衆は歓呼によってこれを承認するという形態に変わった。10世紀にはドイツでもイタリアでも司教の選任は王によって行われるのが常態化したが、フランスでは王の権力が衰えたために、王に加えて諸侯が司教の選任を行うことも増えたせいで、王が選任する司教座と諸侯が選任する司教座の区別が生まれた。

結果として司教は世俗権力者に忠誠宣誓を行い、また王はあたかも司教に宗教的権力を与えているような状況となり、教会法上問題であるばかりでなく、信仰上の宗教的権威にも影響力を行使していることは道徳的にも問題とされた。司教は信徒の魂の死後の救済のため[* 68]に信徒の日常生活を教え導く者であったからである。

周縁における権力と教会

中世ヨーロッパにおいて周縁に位置するイングランドやイベリア諸国、スカンディナヴィアでは、そこがキリスト教世界にとって前線であるがゆえに、西ヨーロッパの中央とは異なったあり方でキリスト教が存在していた。これらの地域ではカトリックとは異なる典礼を発達・維持させていた教会が存在していたのである。しかしグレゴリウス改革の影響はこれらの地域にも波及し、新たな展開を見せた。

イングランド教会の伝統

ブリテン島のキリスト教の歴史は、ローマ帝国時代にまで遡ることができる。古代末期にはペラギウスや聖パトリックが知られており、後者によってアイルランド伝道が開始された。アイルランドが急速にキリスト教化するのと対照的に、ブリテン島はアングロ・サクソン人の侵入を受け、一時的にキリスト教布教が停滞した。しかしながら563年以降、アイルランドから渡った聖コルンバがアイオナ島を拠点にスコットランド改宗に着手し、597年6月9日の死にいたるまで熱心な布教活動を続けた。ちょうど同じ年の6月2日に教皇グレゴリウス1世の命を受けた聖オーガスティンがケント王国布教を開始し、やがてケント王エセルバートがキリスト教に改宗し、681年にはアングロサクソンの全部族がキリスト教を信仰するようになった[129]。

師であるランフランクの跡を継いでカンタベリー大司教となる。イングランド王国での聖職叙任権改革を進め、王権と対立。17年にわたる在位期間中、2度も追放される憂き目にあった

こうしてアイルランド人のケルト教会とカトリック教会が同じ島で同時期に別々に布教を開始したが、両者は様々な面で相違していたために[* 69]、布教をめぐって摩擦や対立が生じることとなった。両者は664年、ホイットビー教会会議[* 70]で信仰について話し合い、結局この会議ではカトリック側が勝利した。以後イングランドの地域ではカトリック教会が優勢になった。8世紀末のデーン人の侵入によって、イングランドの教会は再び停滞の時期を迎えた[133]が、10世紀にはアルフレッド大王の下で復興がなされた[134]。その後デーン人侵入の第二波がイングランドを襲うが、その王クヌートはキリスト教徒であり、キリスト教を厚く保護した[135]。

エドワード懺悔王の死後、1066年のヘイスティングズの戦いに勝利したウィリアム1世がイングランド王に即位してノルマン朝を開始した。ウィリアムは自身の王権を強化しようとして、イングランドに強力な支配権を打ち立てようと試み、イングランド国内の司教や大修道院長を自ら指名し、指輪と司教杖を与えて叙任した。このことは当時の教皇庁が進めていた、俗人による聖職叙任を排除しようという改革運動と真っ向から対立するものであった[* 71]。1073年にグレゴリウス7世が登極すると、グレゴリウスはウィリアムを説得して俗人叙任を止めさせようとしたが、徒労に終わった[137]。ウィリアムは勅令を出して、イングランドの臣下が国王が同意しない破門宣告に同意することや、司教が国王に無断で出国すること、国内の聖職者が国王の認めない教皇書簡を受け取ることを一切禁じた[137]。ウィリアムの宗教政策はカンタベリー大司教ランフランクの協力によって推進された。ランフランクはまず、カンタベリー大司教のイングランドにおける首位性を確立するため、ヨーク大司教トマスに服従誓願を迫り、それを取り付けることでイングランドにおけるカンタベリー大司教の首位権確立に大きな前進をもたらした[* 72]。ローマ教皇庁は地域的な首位教会という考えには反対であったので、これを支持しなかったが、ウィリアムとランフランクは伝統的な政教協力の思想の下に、イングランドに強力な政府を樹立し、イングランド教会の独立を守り抜いた[141][142][* 73]。

ランフランクの後継者であるアンセルムスは前任者とは対照的に、ローマ教皇に忠実な人物であった[* 74]。アンセルムスは明確に教皇首位権を認めていた[145][146][147][148]ので、1095年2月のロッキンガム教会会議では、教会に対する国王の干渉を強く非難した。これに対し、国王ウィリアム2世に忠実なイングランドの司教たちは、逆にアンセルムスに教皇への服従を放棄するよう忠告した[149][150]。つづくヘンリー1世は聖職叙任に関して教皇とアンセルムスに歩み寄り、1107年ロンドン協約を結んだ[* 75]。そこでは国王や俗人から聖職者が叙任されることは原則的に禁じられた一方、国王に対する臣従宣誓を理由として司教叙任を拒んではならないという規則が設けられた。これによってイングランド国王は教会に対する実質的な影響力を維持した。しかしながら、1114年のカンタベリー大司教選挙において、国王が推薦する候補が落選するなど、国王の教会政策に一定の疑問が投げかけられる結果をもたらした[152]。ヘンリー1世の跡を継いだスティーブン王の時代は混乱を極め、王は自らの権力を維持するために教会にあらゆる譲歩をしたが、その約束は果たされず、逆に国王と教会の対立は深まった。1139年に国王がソールズベリー司教ロジャーを逮捕投獄する事件が起こり、これを機にスティーブンは聖界の支持を決定的に失った。1141年のウィンチェスター教会会議で司教たちは、司教には国王を聖別する権利があると主張し、マティルダを「女支配者」 ("Domina Anglorum") として認めた[153][154]。スティーブン王の治世の間、イングランドは実質的な内乱状態にあったが、教会はその混乱の中で影響力を強め、王権からの相対的な自由を獲得した。

スティーブン王の死後、生前の約束通りヘンリー2世が即位してプランタジネット朝を開いた。新国王はイングランドの無秩序状態を収拾するため、法律を整備する必要性を感じ、裁判制度の改革に乗り出した。イングランドでは、ウィリアム1世時代に世俗の裁判所と教会裁判所が分離されており、聖職者は教会裁判所で裁くこととされていた。これは聖職者の特権と見なされていたが、国王裁判所では死罪に当たるような罪でも、教会裁判所では軽い罰で済んだために、獄吏を買収して剃髪して詐って聖職者を名乗り、刑を軽くするような法の抜け道が存在していた。ヘンリーは法の公正な執行のために、聖俗で刑罰が異なるこの法制度を改革することを意図し、クラレンドン法[* 76]を制定した。これに対しカンタベリー大司教トマス・ベケットは一度は不承不承認めたものの、のちに教会の権利を擁護して国王に反対した。長く追放された後、ベケットはイングランドに帰国するが、カンタベリー大聖堂で4人の騎士に殺害された。しかしこのことでベケットは殉教者として崇敬されるようになり、国王は逆に譲歩せざるを得なくなった。結局大逆罪に関する条項を除いてクラレンドン法のほとんどは破棄された。

中世の初期においては国王の強力な掣肘化にあったイングランド教会であったが、プランタジネット朝の開始時には大陸での教会改革の成果も取り入れ、王権に対して一定の独立を守ることが可能となっていた。しかし、一方でこの時代にカンタベリー大司教の首位権が徐々に確立され、イングランドにおぼろげながらも一つの信仰共同体が形成され始めたことは、後の国教会体制を準備するものであった[* 77]。

西ゴートの伝統、イベリア半島諸国

| キリスト教諸国 | レオン王国|カスティーリャ伯領|ナバーラ王国|アラゴン伯領|カタルーニャ君主国 |

|---|---|

| イスラム教タイファ諸国 | アルコス|アルバラチン|アルプエンテ|アルヘシラス|アルメリア|ウエルバ|カルモナ|グラナダ|コルドバ|サラゴサ|サンタ・マリア・デル・アルガルベ|シルヴェス|セビーリャ|デニア|トルトサ|トレド|ニエブラ|バダホス|バレンシア|マラガ|マロン|ムルシア|メルトラ|ロンダ |

711年に西ゴート王国が滅亡して後、イベリア半島はそのほとんどがイスラム教徒によって支配された。イスラム教徒の支配下では税を支払う代わりに西ゴート式の独自の典礼を維持したキリスト教徒たちがおり、彼らは「モサラベ」と呼ばれた。一方北部を中心にキリスト教国が残存していたが、その中でも山岳地帯に位置したアストゥリアス王国は最も積極的にイスラーム諸国に対抗した[156][157][158][159][* 78]。アルフォンソ2世の治世後半にはアル・アンダルスから移住してきたモサラベの建言を容れて、西ゴート方式の宗教儀式を部分的に採用し、西ゴート王に連なる家系図を作らせ、アストゥリアスが西ゴート王国の継承者であるという「新ゴート主義」[* 79]が成立した[164][165][* 80]。アルフォンソ3世の時代になると、植民活動を活発化させ、教会堂の建設事業を積極的に行うなどキリスト教布教にも力を注いでいる[164][169][* 81]。つづくガルシア1世の時代に王国は首都をレオンへ移し、王国はレオン王国と呼ばれるようになった。レオン・ガリシア・アストゥリアスはそれぞれ別の王を戴きつつ、レオンのガルシア1世がそれらをまとめて緩やかな連合を形成した[* 82]。一方同時期のイスパニア辺境は弱小国家の集まりであり、イスラム教国に対抗することなど不可能で、アル・アンダルスとは友好的あるいは従属的な関係を結んでいた[174]。ナバラ王国もその点は全く同様で、イスラム教国に対し友好的・従属的地位にとどまっていた[175]。アラゴン伯領もいまだレコンキスタ精神からはほど遠い状態にあった[176]。一方のアル・アンダルスでは、後ウマイヤ朝のアブド・アッラフマーン3世やハカム2世の宮廷は北部キリスト教国のみならず遠くビザンツ帝国や神聖ローマ帝国からも使節を迎え[177]、ナバラ王国やレオン王国に遠征してこれを屈伏させた[178]。

11世紀にはいると、サンチョ3世の下でナバラ王国が台頭した。王は巧みな婚姻政策でカスティーリャ伯領・レオン王国などの周辺キリスト教国を併合し、「イスパニア皇帝」を自称した[179][* 83]。その息子でカスティーリャ王国を相続したフェルナンド1世はレオン王国を併合(カスティーリャ=レオン王国)すると、南へ遠征し、後ウマイヤ朝滅亡後にアル・アンダルスに割拠したタイファ諸国を攻撃して金による貢納(パリア)を求めた [* 84]。しかし貢納金を支払わせるということは、逆にフェルナンドをしてこれらタイファ国を保護する義務を生じさせるものでもあった。フェルナンドとその息子のサンチョ2世はタイファ国の救援要請を受けて、これを攻めたキリスト教国と干戈を交えている[181][182][183]。フェルナンドの晩年にはいくつかのアル・アンダルスの都市を征服するなど「レコンキスタ」[* 85]的な行動が見られたが、同じキリスト教を奉ずる国々との戦争も頻繁に行われており、このころの軍事行動が宗教的動機を離れて行われていたことは注目に値する[184][* 86]。

11世紀にはサンティアゴ・デ・コンポステーラが巡礼地として知られるようになり、フランス人の巡礼者を引き付けるようになった[* 87]。フランス人はクリュニー修道院の改革精神をスペインにもたらした。クリュニーは王権から寄進を受けてスペイン各地に修道院を獲得し、さらに新たな征服地の司牧を任せられるようになった。例えばアルフォンソ6世はトレドを攻略すると、トレド大司教をクリュニー派のベルナール (en:Bernard de Sedirac) に任せた[187][* 88]。一方で改革派教皇はその首位権をイベリア半島に及ぼそうとし、「コンスタンティヌスの寄進状」を持ち出して西ローマ帝国の故地は教皇に捧げられていると主張した。これはカスティーリャ王国の「新ゴート主義」とは基本的に相容れないものであった。グレゴリウス7世がイベリア半島に首位権を主張した時、アルフォンソは「イスパニア皇帝」あるいは「トレド皇帝」を自称して牽制した[190][188][191]。アルフォンソはクリュニーに多大な寄進をすることで教皇権に対する防壁としてクリュニーを利用しようとした[192]。アルフォンソは他方、教皇やクリュニーの要求していた、モサラベ式典礼からローマ式典礼への移行には応え、イスパニアの教会改革を実施した。これによってイスパニア教会が独自の典礼を捨てローマへ一致する道は確定され、イスパニア教会史に一つの画期が訪れた。だが、1090年のレオン教会会議で西ゴート書体の使用が禁止され、カロリング書体が義務づけられたにもかかわらず、アルフォンソは西ゴート書体を使い続けた[193]。

スカンディナヴィアの改宗

9世紀まで、スカンディナヴィアにおいてキリスト教が大きな影響力を持つことはなかったが、キリスト教の信仰と典礼はこの地域にかなり早く波及していた[194]。その信仰は西ローマ帝国の滅亡以前に遡るものもあるが、8世紀に形成された北欧とフランク王国などのキリスト教諸国との間の交易路が大きな影響を及ぼしたと考えられている[194]。8世紀の初頭にはイングランドの修道士であったウィリブロード (Willibrord) によるフリジア地方への布教が知られており、彼はデンマーク南部のリベ(Ribe)まで足を運んで、その地から30人の少年を連れ帰って教育し、彼らに現地語で布教させようとした[* 89][194]。また近隣のフランク王国は北方地域への布教を継続的に支援していた[194]。

9世紀初頭にフランク王国はザクセン戦争の結果エルベ川以南のサクソン人を服従させ、改宗を強制した[194]。このことはサクソン人と境を接していたデーン人に脅威を抱かせ、デーン人を率いていたゴッドフリード (Gudfred) はフランク王国に抵抗するが、810年に政敵によって暗殺された[194]。彼の死後は息子たちが抵抗を続けたが、フランク王国との宥和政策を主張するハラルド (Harald Klak) が台頭して内戦となった[194]。819年にフランク王国の支援を受けてハラルドが権力を回復すると、彼の支配領域で、ランスの司教エボ (Ebbo) の主導によってキリスト教布教が開始された[195]。ハラルドの権力はつねに脅かされていたために、彼はフランク王国の支援を必要としており、826年、彼はマインツでルイ敬虔帝の見守る中キリスト教へ改宗した[196]。彼はアンスカル (Ansgar) という修道士を伴ってデンマークへと帰還したが、1年後には追放された[196]。一方、829年にはスウェーデン東方にあったスウェーデン人 (svear) の王の要請でビルカにアンスカルが派遣された[196]。18年の歳月を要した彼の伝道活動は成功裏に終わり、ビルカの総督であったヘリガル (Herigar) を改宗させ、彼によって教会堂が建てられた[196]。

等族国家と公会議主義

ゴシック建築を代表する。1316年にまず最初の建築がおこなわれ、クレメンス6世時代に増築された

グレゴリウス改革以後、西ヨーロッパ教会における教皇首位権は確立された。教権の伸長はこの時期さまざまな局面での教権の世俗の領域への介入につながったが、封建君主たちの激しい抵抗に遭い、一連の政治闘争によって教皇権の根拠に対して厳しい批判の目が向けられるようになった。

この時期封建制国家は、特にイギリスとドイツで典型的に身分制秩序が発展し、身分制議会(これを等族議会という)が形成されるようになった。これは一方で貴族による王権の制限という形式を取ったが、同時に王権を中心とした王国単位での共同体を創設することにもなり、普遍的な世界の解体につながるものであった。このような身分制に基づく議会主義をとる国家を等族国家といい、ヨーロッパ中世後期に特徴的な国家様式であると考えられている。等族国家は西はブリテン島から東はポーランド、さらには聖地に作られた十字軍国家も同様の形態を取るが、その内実は地域によりかなり異なる。たとえばドイツでは大空位時代から諸侯の自立化が進み、カール4世の時代に金印勅書の制定によって国王の選挙制が確立された。重要な帝国法は帝国議会で決定されるのが常となり、典型的な等族国家を形成した。一方でフランスではカペー朝による王領拡大が諸侯領を破壊する形でおこなわれ、王国に対する国王の支配がより強力であったために、等族議会である三部会では当初から国王が主導的な役割を担い、国王の政策の道具として扱われる側面が強かった。

ともかくこのような等族国家は、各王国規模での政治社会を定着させることにつながり、中世的な普遍世界から絶対王政への橋渡しをする役割を担ったといえる。これは普遍的にキリスト教世界に影響を及ぼす教権の側から見れば、王国ごとに教会を分断しようとする動きとなり、危険なものであった。なぜなら皇帝権との対立が同じ普遍性の土台の上で戦ったものであったために教権の普遍性自体を疑うものではなかったのに対し、等族国家はまさに普遍性そのものを問題としたからである。ところでこのような代議制的統治の構造は、実に教会においてまず発展したものであった。そして教会においては教皇首位権に対する公会議主義の思想が展開されていくのである[* 90]。

フランス王権との対立、「アヴィニョン捕囚」とガリカニスム

教皇不在のローマを象徴的にあらわした図。アヴィニョン捕囚は教皇に対する不満を増大させ、また「捕囚」されている事実それ自体が教皇権威の失墜を意識させるものであった

この時代、ドイツの皇帝にかわってフランス王権が台頭し、イタリアにも進出するようになり様々な局面で教権と対立するようになってきた。13世紀後半にフィリップ4世が即位すると、この国王と教皇の間で聖職者への課税権を巡って対立がおこった。教皇の側ではアエギディウス・コロンナが論陣を張り、一方のフランス王権を支持したのがパリのヨアンネスであった。ヨアンネスは聖職者は単なる精神的権威であるから世俗のことに関わるべきでないとして教皇の世俗への介入を批判し、一方で世俗国家を自然的社会の最高形態であるからその君主は教会による聖別を必要としないと論じた。

1302年にフィリップ4世は三部会を開いて等族諸身分の支持をとりつけ[* 91]、教皇ボニファティウス8世を捕らえてこれを憤死させた(アナーニ事件[* 92])。フィリップ4世はフランス人であるクレメンス5世を擁立すると、教皇庁をアヴィニョンに移転させた。以後70年間にわたり教皇庁はアヴィニョンにあってフランス王権の影響をうけることになり、この時代を教皇の「アヴィニョン捕囚」という。クレメンス5世の時代にはテンプル騎士団がフィリップ4世によって異端として告発され、クレメンス5世はこの異端裁判において教皇側のイニシアティヴを維持しようとした[* 93]が、結局はフランス王権に屈服し、ヴィエンヌ公会議ではっきりとした理由も示さずにテンプル騎士団の解散を宣言した。

このようにクレメンス5世はフランス王権の影響を強く受けており、グレゴリウス11世までの「アヴィニョン捕囚」期の教皇の立場は総じてクレメンス5世とあまり変わらなかった。カペー朝の断絶後、1337年に百年戦争が始まるとフランスは徐々に戦争により疲弊し、相対的に教皇庁は自立性を強めた。「アヴィニョン捕囚」期は続く教会大分裂時代とともに概して教権の没落期・低迷期と考えられる時期であるが、一方で教会の司法制度[* 94]が整えられ、教権の教会法上における権限の上昇が見られた。

この時代にガリカニスムという主張があらわれた。ガリカニスムとは「ガリア主義」という意味で、ガリアとはフランスのことである。この主張はフランス教会の教権からの独立を説くもので、その契機と考えられるのは前述したパリのヨアンネスである。このガリカニスムはとくに16世紀以降法学者たちの間でさかんに論じられるようになり、やがてイエズス会などの教皇至上主義と激しく対立して民族主義に近づいていった。

皇帝との対立、そして「金印勅書」

この時代は代表的な家門の間で皇帝権の争奪がおこなわれていた。図中紫がルクセンブルク家の家領。図中オレンジがハプスブルク家の家領。図中緑はヴィッテルスバハ家の所領。このような家門どうしの皇帝権争奪に対して、教皇権はいずれかの候補を支持することで介入した

神聖ローマ皇帝ルートヴィヒ4世はイタリア政策を積極的に進めようと皇帝代理をイタリアに派遣したが、このことがアヴィニョンのヨハネス22世を刺激し、教皇はイタリアにおける自身の権益が脅かされているものと認識した。ヨハネス22世はルートヴィヒ4世が教皇による国王としての、あるいは皇帝としての承認を受けていないにもかかわらず、国王として、また皇帝として振る舞っているとして批判した。ヨハネス22世は以上の論法からルートヴィヒ4世が教皇に服従することを求めたが、ルートヴィヒ4世が応じようとしないので、これを破門した。これに対しルートヴィヒ4世は選挙に基づく王権の独立性を訴えた。彼に理論的根拠を与えたのはパドヴァのマルシリウスで、『平和の擁護者』を著して法の権威を人民に求め、教会の介入に対して政治社会の自律性を主張した。教皇首位権に対しても聖職者の平等を訴えてこれに挑戦する内容であった。

ルートヴィヒ4世は1327年にイタリア遠征に出発し、ローマに入城して1328年にはローマ人民によって戴冠された。カール大帝以来、帝冠は教皇によって戴冠されるものと考えられていたのに対し、この新式の戴冠は明らかに同行していたマルシリウスの示唆によるものだった。ルートヴィヒ4世はヨハネス22世の廃位を宣言し、ニコラウス5世を擁立した。しかしニコラウス5世は皇帝がイタリアを去ると、1330年にはヨハネス22世に屈服した。その後もルートヴィヒ4世はオッカムのウィリアムなどの有力な理論的神学者を用い、ヨハネス22世とその跡を継いだベネディクトゥス12世、クレメンス6世との間で長い論争が続いたが、決着はつかなかった。

論争が続けられる一方、1338年に帝国法「リケット・ユーリス」が決議され、皇帝選挙の根拠が定められた。これは皇帝の位と権力が神に由来することを示し、選挙侯による選挙によって選ばれた者がただちに国王であり、皇帝であることを定めたもので、ドイツの国王位と神聖ローマ皇帝位に対する教皇の介入を徹底的に排したものであった。ルートヴィヒ4世の死後、ルクセンブルク家のベーメン王カールがカール4世として即位すると、金印勅書を制定して国王選挙権を7人の選帝侯に限り、さらにその選帝侯の権利はそれぞれの領国に結びつけられ、長子相続によることが定められた。これによりドイツ国王は教皇の承認を経なくても皇帝権の行使をおこなうことが可能となり、皇帝位がドイツ国王位と永久的に結びつけられたが、一方で選帝侯は領国内での無制限裁判高権、至高権、関税徴収権、貨幣鋳造権などの諸特権を獲得し、国王からの自立性を強めた。

イングランド王権との対立

イングランド王権と教権はジョン王の時代にカンタベリー大司教の選任問題をめぐって対立した。カンタベリー大司教ウォルターが1205年に死ぬと、その後継を巡って王とイングランド教会は別々の人物を後任としようとし、ジョン王は教皇インノケンティウス3世に仲裁を求めた。インノケンティウス3世はこの訴えに対し、王と教会両方を批判した上でスティーブン・ラングトンを大司教にするよう命じた。ところがこの決定にジョンは不満をあらわにした。というのもたとえば前任のウォルターの例をあげれば、彼はカンタベリー大司教であるとともに政治家でもあって、先代の国王リチャード1世が十字軍遠征に参加して不在の間、国内の政治をとって安定を守った。このようにカンタベリー大司教はイングランド国内にあって単なる宗教的権威にとどまらず、国王の重要な高級官僚としての役割も担っていたのであった。当時のイングランドにはカンタベリー大司教の選任には王の同意が必要であるという慣例[* 95]があった上、ラングトンはパリ大学出身の高名な神学者であったが、伝統的にイングランドのプランタジネット王家とフランスのカペー王家は対立関係にあり、フランスの大学出であることもジョン王には気に入らなかった。教皇はイングランドにおける全教会の聖務停止を科し、ジョン王は報復として教会財産の没収を命じた。この争いは1214年まで続けられ、結果イングランド王権は大司教選挙施行の許可権と選挙結果への同意権を確保したものの、ラングトンを大司教とすることを受け入れ、イングランド王が教皇の封臣となることを認めさせられ、さらに多額の賠償金を払うこととなった[* 96]。

ウェールズを征服し、スコットランドにも遠征してブリテン島におけるイングランドの優位を確立させた。積極的な外征とその成功によって支持を集める一方、内政においても「模範議会」に代表される議会制度の整備や立法制度、司法制度などにも進歩をもたらした。しかし晩年には課税を巡って教会や諸侯と対立するなど政治的には危機的状況を迎えた

このときジョン王の王権に対するイングランド諸侯の反発は最高潮に達し、マグナカルタを起草して王に承認を求めた。後述するマグナカルタの「保証条項」が王権の制限をもたらすことを危惧した王は直ちに拒否した。1215年5月5日諸侯は臣従誓約を破棄して反乱し、ジョン王は反乱諸侯の所領の没収を命じた。しかしロンドン市民が反乱に荷担し、彼らがここを拠点とするようになると、ジョン王は妥協を余儀なくされ、6月19日にマグナカルタが承認された。ところがマグナカルタは王権にとって不利であるだけでなく、教権にとってもあまり好ましいものでないことは明らかとなった。マグナカルタは伝統的に「保証条項」と呼ばれる箇所で、25人の諸侯が王国内の平和と諸自由に対して権利を持ち、責任を担うことを規定していたからである。このことはイングランド王が教皇の封臣となっていた当時、教皇権の裁治権を狭めるものであると考えられたからである[* 97]。教皇はマグナカルタを批判し、これに力を得たジョン王はマグナカルタを守らなかった。反乱諸侯はフランス王権に介入を依頼し、カンタベリー大司教など幾ばくかの聖職者もこれに荷担する様子を見せたので、いよいよ混乱が避けられぬかと思われた矢先に、1216年10月18日突然にジョン王は逝去した。息ヘンリー3世の即位にあたって、マグナカルタから「保証条項」が削除され、さらにこの修正版には摂政ウィリアム・マーシャルの印章と共に、教皇特使の印章が付与された。

一方でこの時期イングランド国内では議会制度が形成された。13世紀にはすでに大会議(グレート・カウンシル、"Great council")と小会議(スモール・カウンシル、"Small council")に分けられる封建的集会が存在し、裁判所としての役割をしていたことが知られるが、ヘンリー3世がわずか9歳で即位すると、小会議の役割が増大した。ヘンリー3世は成人して親政を開始すると、小会議に行政官やプランタジネット家の故郷である南フランス系の親族を参加させ、彼らを重用した。このことは諸侯との対立を招き、課税を巡って彼らと対立したためにヘンリー3世は一時的に妥協したが、税金が徴収されると結局は約束を破った。しかしヘンリー3世は一連の諸侯との交渉において何人かの固定した成員によって形成される常設の国王評議会(キングズ・カウンシル、"King's council")を認め、のちにこれが議会(パーラメント、"parliament")と呼ばれるようになった[* 98]。ヘンリー3世に不満を持つ諸侯がシモン・ド・モンフォールを中心に反乱すると、モンフォールは従来の成員のほかに各州より2名の自由民と各都市から2名の代表を集めて議会を開いた。結局乱は鎮圧され、これは定例とはならなかったのであるが、エドワード1世の時代、1295年の「模範議会 ("Model Parliament")」からは平民の代表が呼ばれることが規則となった。エドワード1世はこの模範議会で聖職者と平民に課税同意を求めたが、聖職者は教権に訴え、教皇ボニファティウス8世は教皇勅書「俗人は聖職者に(クレリキス・ライコス、"Clericis laicos")」を発し、俗権の教会課税にはそのつど教皇の認可が必要であり、違反に対しては破門を持って応じるとしたので、エドワード1世の意図はくじかれた。

14世紀半ばのエドワード3世の時代になると、イングランド教会に対する教権の支配に対して国内の聖職者からの反発が強くなってきた。というのも前述したように、この時期教皇庁はアヴィニョンに遷移させられてイタリア半島にある教皇領は周辺勢力に浸食されて慢性的な資金難にあえいでおり、収入の一環として聖職売買をさかんにおこなっていた。とくにジョン王以来教皇の教会支配が強まったイングランドでは聖職売買によって地位を得た外人聖職者を受け入れざるをえない状況が続いていた。国王と議会は1351年に聖職者任命無効令を、1353年に上訴禁令を出してイングランド国内における教権と教会法の影響を排除しようとした。これは教権との政治上の駆け引きにおいて有効な武器として使われることもあったが、実際に行使されたことはなかった。

教会大分裂と公会議主義

青がローマ教皇庁支持。赤がアヴィニョン教皇庁支持。緑のポルトガルは当初アヴィニョン支持だったが、ローマ支持に転じた

教皇グレゴリウス11世は教皇庁をローマへ戻し、アヴィニョンの時代は終わったかに見えた。グレゴリウス11世の死後、教皇選挙でウルバヌス6世が即位することとなった[* 99]。ウルバヌス6世は当初官僚的で温厚な人物だと考えられていたが、即位すると枢機卿に対し強圧的になった。その結果フランス人枢機卿がまずローマを去り、イタリア人の枢機卿たちも結局はこれに従った。彼らはしばらく教皇と交渉と試みたが、埒があかないことを悟ると、一転してフランス王の甥にあたるクレメンス7世を選出し、アヴィニョンに拠った。ここにローマとアヴィニョンに2人の教皇、2組の枢機卿団が並立する長い教会大分裂[* 100]が始まった(1378年〜1417年)[* 101]。

ヨーロッパの主要国は一方の教皇を支持して分裂した[* 102]が、このことは民族を中心にまとまり始めた各国家の利害が教会の内部の問題にも介在するようになったことを示していた。事実両教皇の死後も教権の分立状態は解消されず、主にフランス王権と神聖ローマ皇帝権の意を受けたそれぞれの教皇が並び立つこととなった。ローマではウルバヌス6世が死ぬと、ボニファティウス9世が跡を継ぎ、アヴィニョンではクレメンス7世の死後にはベネディクトゥス13世が即位した。このベネディクトゥス13世はフランス教会への支配を徹底しようとして、パリ大学を中心とするフランス人聖職者の反発を招き、フランス教会のガリカニスムの傾向をますます強めることとなった。

このような混乱のなか、譲歩しようとしない両教皇の態度に業を煮やした両教皇庁の枢機卿団は、公会議を開いて新しい教皇を選任し、この分裂を解消しようという動きを取り始め、公会議派が形成された。公会議派は1409年ピサ公会議を開き、両教皇の参加を求めたが受け入れられなかった。この公会議で公会議派は両教皇の廃位を宣言し、新たにアレクサンデル5世を選出した。これに対し、ベネディクトゥス13世はペルピニャンで、グレゴリウス12世はチヴィダーレでそれぞれ自派の公会議を開き、ピサ公会議の決定を受け入れなかったので、ここに3人の教皇が鼎立することとなった。アレクサンデル5世は1年後に亡くなり、そのあとはヨハネス23世が継いだが、この教皇の評判は芳しくなかった。

教会大分裂の解消に熱心であった。図中右の鷲の紋章はドイツ王権を、左の双頭の鷲の紋章は皇帝権を象徴する。彼はローマ王として単頭の鷲を、皇帝として双頭の鷲を印璽で用いた最初の君主であり、以後慣習として定着した。また図中の双頭の鷲の頭には光輪が見えるが、これもジギスムントによって帝国の神聖さの象徴として書き加えられることが定められた

このときにあたって、ルクセンブルク家の皇帝ジギスムントは、教会の再統一に積極的な姿勢を見せ、ヨハネス23世を説得し、グレゴリウス12世の同意もとりつけて1415年にコンスタンツ公会議を開いた。このコンスタンツ公会議ではイングランドとフランスが百年戦争中で長い対立の中にあったこともあって、国民的な単位に基づく異例の投票形式が採用された。すなわち公会議での決定は個人単位ではなく、イングランド・フランス・ドイツ・イタリアの4つの出身団(ナツィオ、"natio")によりおこなわれ、1417年からはスペインの出身団と枢機卿団[* 103]が加えられて投票権を持つ集団は6つとなった。公会議の途中で教皇ヨハネス23世は出奔し、公会議は召集権を持つ教皇を失って一時危機を迎えたが、公会議派が中心となって公会議の決定が教権に優越することが主張され、公会議は教令「サクロサンクタ ("Sacrosancta")」を発してその正当性を保持することに成功した[* 104]。

しかし会議は難航した。フスなどの異端運動に対する問題や、教会改革を声高に主張する急進者と反発する保守派、そして国民間の対立や神学者同士の理論上の対立[* 105]が持ち込まれることもしばしばであった。さらに公会議に教皇の選任権があるのかという問題も紛糾した。とにかくこの公会議はさまざまな論争と政治的駆け引きに翻弄され、長引いたものの、鼎立した3人の教皇を廃位し、あらたにマルティヌス5世が選任されることで一致した。こうして教会大分裂は終わったが、一連の過程のなかでもはや普遍的であると信じられていた教会のなかでさえ、国民性が影響力を増していることが明らかとなった。教会大分裂の時代にもカトリック教会の統一が維持されたことは、普遍的な教会が未だ求心力を失っていなかったことを示しているが、国民的な単位を通して世俗の権力が教会に対する支配を強めたことは確かであった[* 106]。

| 主な教会会議 | ローマ教皇庁 | アヴィニョン教皇庁 | 公会議派 |

|---|---|---|---|

| ウルバヌス6世 (1378-1389) | クレメンス7世 (1378-1394) | ||

| ボニファティウス9世 (1389-1404) | |||

| ベネディクトゥス13世 (1394-1417) | |||

| インノケンティウス7世 (1404-1406) | |||

| ピサ教会会議 (1409年) | グレゴリウス12世 (1406-1415) | アレクサンデル5世 (1409-1410) | |

| コンスタンツ公会議 (1414-1418) | ヨハネス23世 (1410-1415) | ||

| マルティヌス5世 (1417-1431) | |||

| 現在の教会史では、ローマ教皇庁の教皇(図の黄色)を正統として数え、それ以外の教皇は対立教皇としている。(M・D・ノウルズほか著、上智大学中世思想研究所編訳『キリスト教史4 中世キリスト教の発展』講談社、1991年などを参考に作成) | |||

王権の超自然的権威の獲得過程

中世を通じて王権はキリスト教的な至上権から普遍的な支配権を主張する皇帝権・教権に対抗しうる神聖性、霊性を民衆の心性のうちに獲得しようとし、実際に王権はある種の霊威、あるいは超自然的権威を位置づけることに成功した。このような霊威は当初、偉大な王の個性に基づいて「一代限り」のものであると考えられていたが、徐々に世襲されるようになり、儀礼も備えて王権とそれを世襲する王家に一種のカリスマを付与することになった[* 107]。宗教的儀式によって、王は半聖職者的性格や奇跡的治癒能力を付与されると解釈され、王は聖職者に対しては優位性を主張しえたからである[197]。霊威は、王権が教権に対して一定の自立性を示す根拠となった[* 108]。

イングランド、エドワード懺悔王の霊威

イングランドにおける国王の霊威をあらわす初期の例は、ノルマン朝のヘンリー1世によるもので、王はおそらく瘰癧患者にその手で触れることにより治療をおこなっている。この王権による瘰癧治癒能力は、おそらく後述するカペー朝がすでにおこなっていた瘰癧治療に対抗するためにエドワード懺悔王の説話を用いて設定されたもので、カペー朝の王権に対抗するためのものであったと考えられている。つづくプランタジネット朝の時代にはヘンリー2世がすでに瘰癧治療を「御手によって」おこなっているのはほぼ確かで、エドワード1世時代には治療を受けた者に王が施しをするのが明らかになっているので、会計記録からその集計を知ることができる。この瘰癧治癒の霊威の根源は国王が塗油され聖別されたことに由来するとされた。

エドワード2世のころから別種の奇跡、指輪の奇跡がイングランド王権の儀式にあらわれる。これは毎年復活祭直前の金曜日に、王がまず一定の金銀を寄進した上で、それを買い戻し、買い戻した元の寄進の金銀で指輪を作るという儀式で、こうして作られた指輪は痙攣やてんかんの病人の指にはめられると、病をいやすと考えられていた。この儀式では当初、寄進された金銀が聖性を帯びると考えられ、王権は直接に霊威の由来とはされなかったのであるが、テューダー朝のヘンリー8世のころには塗油された王権に由来するものと考えられるようになり、この時期にはすでに儀式において「買い戻し」の行為が省かれていた。指輪の奇跡は宗教改革の時代に批判に晒されるようになり、エリザベス1世によって廃止された。

一方で瘰癧さわりのほうはしばらく存続した。ステュアート朝初期には熱心に瘰癧さわりがおこなわれたが、オランダ人であったウィリアム3世はこの儀式に否定的で患者に触ろうとはしなかった。つづくアン女王は瘰癧さわりをおこなったが、ハノーヴァー朝以降全くおこなわれなくなった。

フランス、聖マルクールの霊威

フランス王家の紋章。14世紀半ば頃に百合紋を巡って一つの説話が作られた。"ある日、クローヴィスがコンフラとの決闘の準備をしている時に従者に甲冑を取りに行かせると、甲冑に普段の三日月紋にかわって、青地に百合が3輪描かれている。4度別の甲冑に取り替えさせるが、いずれも同様の百合紋がついている。そこでしかたなくこれを着て決闘するとクローヴィスは勝利を収めることができた。じつはこれはキリスト教徒であった妃クロティルドの計らいで、妃は百合紋を用いて決闘に向かえば勝利するであろうとの啓示を受けていたのだった"

フランスではカペー朝の初期、フィリップ1世がおそらく瘰癧さわりをおこなったと考えられている。フィリップ4世の時代にはフランス全土ばかりか、全西ヨーロッパ規模でこの「瘰癧さわり」は評判となっており、教皇領であるウルビーノやペルージャからも治癒を求める民衆がやって来ていることが確認されている。また中世を通じて医学書に瘰癧の治療法としてこの「瘰癧さわり」が記述されていた[* 109]。一方でルイ6世の時代には王旗や王冠がカール大帝の伝承にむすびつけられ、カロリング朝とフランス王権の間に観念的な連続性を生じさせた。

フィリップ4世のころには、この瘰癧さわりがクローヴィスの洗礼に由来する[* 110]塗油された王の霊威によるものという観念があらわれている。そしてこの伝説はランス大聖堂にクローヴィス以来の聖香油が聖瓶(サント・アンブール)に保管されており、王の即位式で王は聖香油を塗油され聖別されるという観念につながった。

中世末期になると、この瘰癧さわりに別個の聖マルクールの瘰癧治療信仰が混入し、区別がつかなくなった[* 111]。ヴァロワ朝のフランソワ1世の時代には、王の瘰癧治癒能力がこの聖者に由来するという観念が一般化していた。フランス王はコルブニーにある聖マルクールの遺骨の前でミサをおこなう際に瘰癧さわりも施すようになり、それを目的として参集する病人が年々増大した。

フランスの「瘰癧さわり」はブルボン朝のルイ16世の時代まで熱心に続けられていたが、フランス革命が起こると王は神授権説とともにこの慣習も捨てることとなった。これ以降はシャルル10世の時代に「瘰癧さわり」の復活が試みられているが、王自身も否定的であったので1825年に一回おこなわれたのみでこれが最後の事例となった。

教権の宗教的権威への挑戦

このような王権の超自然的権威はローマ教皇の宗教的権威、具体的には教皇勅書「唯一の、聖なる(ウナム・サンクタム、"Unam sanctam")」への挑戦であった。この教皇勅書はボニファティウス8世により出されたもので、教皇は世俗的領域と宗教的領域の両方で、至上権を有していることを述べていた。以後歴代教皇はこの勅書を基本的に踏襲し、教皇首位権を擁護する聖職者・神学者たちはこれをしばしば引用したばかりか、ややもすれば拡大解釈して教皇の特権を強調した。[要出典]

王権の「瘰癧さわり」に関してはしばしば異端の疑いを受け、また宗教的権威において、教権に対しての王権の優位性を根拠づけることに成功したとは言い難いものの、中世の後期には民衆の間でこの慣習が広く受け入れられていたことは事実である。またこのような王権の超自然的権威が、一方で近代的な意味での国民的な感情に結びついていたことを見逃してはならない。[要出典]

王の二つの身体(霊的王権から政治的王権へ)

中世前期、皇帝派の著述家たちはしばしば王が霊的な権能を有していることを主張した[* 112]。それに対し、教皇派の著述家たちは王権の聖職者としての性格を拒否した。王は純粋に世俗的で肉体的な自然的身体を持つ一方で、王として塗油された瞬間から他の世俗的権力者を超越する霊的身体を持つと考えられ、皇帝派によって大いに喧伝された[* 113]。教皇派は「王に対する塗油が、司教に対するものと違って、魂に何の影響も与えない」[* 114]として、前者の考えを否定した。

中世後期にいたると、王の霊的権能のほとんどは名目的な称号や役職へと退化していたが、それでも著述家たちは王が単に世俗的な支配者であるに留まるわけではないことを強調した。これには中世に発達した法学の影響があり[* 115]、王はあらゆる法的義務から超越し、正義の源泉であると考えられた。その過程において、王権は王個人と区別して観念されるようになった。法学者たちは、王には自然的身体と政治的身体の二つの身体があり、自然的身体は可死的な王の生まれながらの身体であるが、政治的身体は不可死かつ不可視で、政治組織や政治機構からなり、公共の福利をはかるために存在していると考えた[* 116]。

清教徒革命時には王個人の行動が政治的身体である王権に反するものであるとして、議会の王への反抗が正当化された。彼らは「王 (King) を擁護するために王 (king) に対して闘え」と叫び、さらにチャールズ1世を「大逆罪」で処刑することもできたのである。

カトリック大国、スペイン

16世紀に新しい大国が西ヨーロッパの政治舞台に登場した。イベリア半島のスペインとポルトガルである。両国とも盛んに海洋進出をはかり、新大陸・アジアなどへの航路を確保しながら広大な植民地を獲得していった。またこれらの地域への布教活動においても重要な役割を担った。ヨーロッパにおける教権との関係でいえば、スペインはとくに重要な個性としてヨーロッパ政治史に固有の位置を占めることになる。

王権によるスペイン教会の掌握

ゴヤによる1815年ごろの作。異端を疑われた者は図のような高い帽子を被らされた

カスティリャ王国とアラゴン王国の合同によって成立したスペインは、レコンキスタを完成してイベリア半島からイスラームの勢力を駆逐すると、国内の宗教的統一をはかるようになった。当初は征服地のイスラム教徒であるムーア人に信仰の自由を許していたが、彼らが反乱したのを理由に1501年、ムーア人に信仰を守って移住するか信仰を捨てて洗礼を受けるかの二者択一を迫った。またユダヤ教徒を国内から追放し、キリスト教に改宗したユダヤ人(コンベルソ)についても密かにユダヤ信仰を守っているのではないかという疑いをかけていた。

イサベル1世とフェルナンド2世は、王国の安定のためには国内の宗教的統一が不可欠であると考え、教皇に要請して1478年スペイン異端審問所を設けた[* 117]。この異端審問所では当初から国王が全権を握り、スペイン教会における王権の影響力を高めて事実上教権からの自立を勝ち取ったばかりか、王権による国家政策の一環として政治目的にも利用されるようになった。さらに支配下のナポリ王国に教皇が領主権を主張すると、これに激しく反発して一時は教皇と断交寸前にいたった。つづくカルロス1世(神聖ローマ皇帝カール5世)の時代にはサンティアゴ騎士団長の位が王家によって世襲されることを定め、国王は国内の宗教的権威と権限を掌握した。

イベリア半島におけるキリスト教文化の興隆

この時代スペインではキリスト教文化においても大きな前進が見られた。具体的にはルネサンスの人文主義の成果が取り入れられ、先進的な神学校や大学などの教育機関がスペイン各地に設けられた。この時代のスペインのキリスト教アカデミズムを代表するのがメンドサとシスネーロスである。

メンドサは1492年のグラナダ攻略の際にスペインの首座大司教であり枢機卿であった人物で、宗教教育推進のためにキリスト教教育書を書いた。シスネーロスはアルカラ・デ・エナーレス大学を創設し、ここには当時の主要な神学、トマス派、スコトゥス派、唯名論などの講座が設けられ、ギリシア語・ヘブライ語も学ぶことができた。さらにここでは聖書原典の編纂事業が行われ、『コンプルトゥム多国語対訳聖書』が著された。これらスペインでのキリスト教文化の発展は、人文主義に対する一定の寛容をもたらし、とくにエラスムスの著作はこの地域で大変な人気を博し、よく読まれた。このことはのちの宗教改革において、この地域での宗教改革派の影響が軽微に止まる原因の一つともなった。

ポルトガルでは、1554年にイエズス会の手によって、エヴォラ大学が創設された。エヴォラ大学は、中世以来のコインブラ大学に対抗し、近代的な大学であったが、一方で科学の自由な知的探究を排し、講義はラテン語でおこなうなど現地語主義を抑圧した。

中世の民衆信仰

イスラム教と対立する十字軍の時代には、西ヨーロッパのキリスト教世界では、民間信仰が伝統的な世界観と結びつき、ときには集団的な様相を取って大きな宗教的運動に結びついた。新しい信仰形式として托鉢修道会による清貧、また聖地巡礼や聖遺物・聖人崇拝、聖母マリア崇拝などが盛んになった[198]。

魔術的な神から摂理的な神へ

フェルナンド・ガレゴによる15世紀の作品。紀元1000年ごろから、威厳を持った王の姿で表されるキリスト像が現れる

ゲルマン人の間にキリスト教が受容された当初、「神の全能」は多分に魔術的に解釈されていた。たとえばクローヴィスは妻クロティルドにキリスト教への改宗を薦められると、キリスト教の神が彼の戦勝に貢献するなら、信仰を受け入れようと約し、勝利を得た後に改宗した。これはゲルマン神話の戦争の神オーディンがルーンを習得して魔法を使う魔術の神であったことを考えれば、魔術的な神への信仰としてキリスト教を見ていたことになる。ヴァイキングの改宗でも当初キリストは魔術的な異国の神として崇拝された[199]。

中世初期には、聖職者はしばしば魔術的な力を持つと信じられた。聖職者は民衆から尊敬の眼差しで見られる一方、魔術師として恐れられ嫌われた。11世紀のデンマークでは、聖職者は天候に対して魔術的な力を持つと信じられ、天候不順であった際には迫害を受けた。13世紀フランスでは、ある村で疫病がはやった際に、司祭を犠牲にすることで村を救おうとした事例がある。11世紀のグレゴリウス改革において教会が排除しようとしたのは、王権の奇跡能力と、聖職者に対するこのような魔術的迷信であった。グレゴリウス7世は王や聖人の奇跡を否定する一方、デンマークで天候不順の際におこなわれた聖職者への迫害を非難している。[要出典]

しかしながら中世を通じて、神の起こす奇跡は自然法則を超えることができると信じた民衆の心性は、ほとんど変わることがなかった。例えば王権の超自然的な奇跡能力への信仰は、中世後期にむしろ強められさえし、聖人への信仰は特定の奇跡と聖人を結びつけ特殊化する方向に進んだ[要出典][* 118]。 一方で民間信仰とは別個の次元で、教会は奇跡を神学的に論じ、神の摂理の合理的な体系の中に位置づけた。すなわち教会はある人物を列聖する際には、その人の起こした奇跡をその生涯と奇跡のあらわれ方から吟味して、聖人とするかどうかを決定するようになった。[要出典]

清貧と巡礼と聖遺物崇拝

10世紀末ごろから、従来の修道院とは異なった形で、よりイエスのあり方に近い修道生活を目指す運動がおこった。この運動の淵源は東ローマ帝国に近い、南イタリアのカラブリア地方のギリシア系修道士たちの生活に端を発し、南イタリアにイスラム教徒が攻撃を加えるようになると、彼らは難を避けて北上した。11世紀になると全ヨーロッパ規模で、この新しい運動に基づいた修道院設立が活発化した。

12世紀ころから貧しく苦しみに満ち、貧者の味方である人間性豊かなイエス像も数多く見られるようになったが、このキリスト像をその清貧の姿勢と聖痕の奇跡によって体現したのがアッシジのフランチェスコであった[200]。フランチェスコは貧しいキリストに倣って、世俗への執着を断ち、所有権を放棄し托鉢と伝道を行い、自然のあらゆる存在を兄弟姉妹とよび、小鳥や魚に説教を試みた[201]。教皇インノケンティウス3世から修道会としての認可を受け、フランシスコ会が設立された[201]。フランシスコ会の戒律は服従、清貧、童貞というベネディクト会戒律と同じだが、フランシスコ会はこれを文字通りに実行し、同時代に設立されたドミニコ会とともに托鉢修道会や乞食僧団とよばれた[202]。フランシスコ会はどの教会管区にも属さず、ただローマ教皇にだけ属したため、教皇の尖兵として十字軍の説教や異端審問官としても活動した[202]。

13世紀にはフランシスコ会からはパドヴァのアントニオ、ボナヴェントゥラ、オックスフォードではロバート・グロステートやロジャー・ベーコン、ドゥンス・スコトゥス、ウィリアム・オッカムなどが出て、イギリス経験主義哲学の基礎となった[201]。ほか弟子キアラ(クララ)はクララ会を作った[203]。

また、聖遺物への呪力信仰や聖人に対する信仰が高まり、サンティアゴ・デ・コンポステーラ、聖地エルサレム、ローマをはじめ各地に収められた聖遺物や聖人の故地への巡礼がさかんとなった[204]。中世ヨーロッパの民間信仰のなかでも最も重要なものとされるのが聖遺物崇拝であり、キリスト教の救済やスコラ哲学ではなく、聖遺物の功徳が人々の心をとらえ、有徳の僧侶の遺体なども聖遺物とされ、聖遺物が製造されたり、売買も行われるようになった[205][206][198]。聖職者だけでなく皇帝も聖遺物とされ、フリードリヒ1世が十字軍司令官としてシリアで戦死したときには遺体はシチューにされて骨は故国に運ばれた[205]。

聖遺物礼拝や聖人崇拝では万人が救いを求めることができるという大衆的性格を持っており、修道院や教会は聖遺物を発掘したり、聖人祭(聖徒祭)を開催させることによって、こうした民間崇拝は熱狂化していった[207]。巡礼によって聖地のネットワークが形成され、徐々に定期市や港湾の交通網や金融市場が形成され、古代のローマ帝国の街道網とはかなり異なった交通網が成立していった[208]。

異端と教皇

12世紀のフランスに成立したワルドー派やカタリ派(清純派)も俗人の贖罪と清貧を唱えて、カタリ派はロアール川以南フランス、ワルドー派はリヨン、ロンバルディア、ドイツ、スペイン、ボヘミアまで広がった[209]。ワルドー派もカタリ派も聖書に典拠がない地獄や煉獄を否定し、福音宣布の自由を説き、教会組織を否定した[209]。ワルドー派は1184年に教皇ルキウス3世によって異端と断罪され、宗教改革以後はプロテスタントを称した[210][209]。12世紀後半にはブレッシアのアルノルドが清貧を説き、教皇権と富を批判したため、処刑された[209]。カタリ派も教皇から異端とされ、1209年からアルビジョア十字軍が派遣して殲滅された[209]。ほか1230年頃にはロンバルディアで大ハレルヤ運動が発生し、町をねり歩いて悔い改めと平和を求めて、利殖や奢侈に反対し、負債者の釈放や、異端狩りに熱中した[209]。

こうした異端の蔓延は、聖地エルサレムをイスラム教から奪還する1096年から1272年までの十字軍によって刺激された異常な興奮状態が理由とされる[209]。

教皇リキウス3世は皇帝フリードリヒ1世とともに異端審問令を出して、イノセント3世が1215年に整備し、審問官に人々に異端告発の義務を課する権利を認め、皇帝への大逆罪にならって犯人は極刑とされた[209]。1231年にグレゴリー9世は教皇直属の異端審問官を任命した[209]。裁判は非公開で、密告制であり、被告は弁護人をつけることを許されず、拷問による自白を強要された[209]。しかし、異端裁判が過激になり封建諸侯さえ弾劾されるようになったり、またドミニコ会やフランシスコ会による審問官独占などへの反感から、反教皇権運動の教会会議中心主義運動のいとぐちがうまれていった[209]。有名な審問官としてドイツのコンラート・フォン・マールブルクがいて、1231年に大審問官となると超人的な異端狩りを初めて、「弟は兄を、妻は夫を、召使は主人を、また各々はその逆を訴えた」といわれるほどに密告制度を奨励した[209]。

また同時に魔女狩りもはじまり[209]、のちの15世紀末になると、 1484年に教皇インノケンチウス8世が魔女の存在を断定し、ドミニコ会士でドイツの異端審問官による『魔女に与える鉄槌』によって本格的な魔女狩りがはじまり[211]、フランスやドイツで11万人が裁判にかけられ,4万~6万人が処刑された[212]。

神の平和・神の休戦運動

10世紀末の南フランスの教会では、領主層のフェーデ(私闘)から婦人、子供、商人、巡礼者、聖職者、農民などを保護するために暴力を抑制しようとする「神の平和」運動が起こった[213][214]。これは農民の財産や労働、商人の活動を保護しようという意図をもち、平和攪乱者に対して破門を下すとともに、農民が武器を持って戦うことも正当化するものであった[215]。11世紀半ばまでフランドル、北フランスにも拡大した[213]。ブールジュでは平和侵犯者に対し15歳以上の教区民全員が武装闘争を義務づけられ、平和部隊は貴族に幾度か勝利を収めたが、自家撞着をきたし頓挫した[213]。その後、一定の日に限って武力行使を禁ずる「神の休戦」運動がおこり、11世紀末までにスペイン、フランス、イタリア、ドイツにも拡大したが、国王の平和立法や十字軍運動に吸収された[213][207]。

一方ドイツではこの平和運動に王権が積極的な役割を演じ、時期を限ってフェーデを禁ずるラント平和令を出した[216]。このラント平和令はのちには永久化されて、中世的な自力救済に基づいた私刑主義を非合法化し、公権力を創出するものとなった[217]。

「神の平和」運動における秩序と正義に基づ く普遍的共同有機体 (universal cooperative organism) は近代の国家主権の観念の礎石ともなった[207]。

聖母信仰

イエス・キリストの母マリアへの崇拝に対して初期キリスト教教父はメソポタミア神話のイシュタルなどの地母神崇拝などの影響があるため反対してきた[218]。初代教父は聖母の処女受胎を説き、「キリストの母」ではなくて「神の母」であるとされた[219]。それに反対したネストリウス派は異端とされたが、この時期から「童貞聖マリア」崇拝が広がっていった[219]。

12世紀には、聖母マリアも死後昇天したという「聖母の被昇天」信仰があらわれ、祈祷文「アヴェ・マリア」が成立した。クレルヴォーのベルナルドゥスなどによって、イエス・キリストの母マリアへの聖母信仰が流行した[198]。イングランドのウォルシンガム聖母マリア修道院が巡礼地となり、シトー派やアウグスティヌス派修道院で聖母マリア崇拝が盛んになった[198]。こうして原罪ゆえに人間に処罰を行う神から、マリアのとりなしによって人間を救済してくれる神へと変化していった[198]。またドイツ騎士団の正式名称は「聖母マリア騎士修道会(Ordo domus Sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum)」であり、ゴシックのノートルダム聖堂には聖母マリア信仰が見いだせる[218]。

14世紀にはキリストを宿したマリアが原罪を背負っているはずはないとする「無原罪の御宿り」信仰があらわれ、激しい論争の種となった[* 119]。

聖母信仰は、のちに宗教改革派、とくにカルバンはマリア崇敬を偶像崇拝として排斥した[219]。しかし、メキシコのグアダルーペの聖母(1531年)、フランスのルルド、ポルトガルファティマの聖母などの聖母出現の奇跡など民衆の信仰にとってはマリア崇敬は根強い[219]。

中世思想の崩壊:ルネサンスから宗教改革へ

ルネサンスとヒューマニズムの政治思想

大きくはルネサンスと宗教改革によって中世普遍思想は崩壊していった[220][* 120]。福田歓一によれば、ルネサンスと宗教改革においてただちに近代世界が誕生したわけではないが、普遍世界から地域国家への変換、そして資本主義が誕生し、またゲルマン世界を起点にするとルネサンスは中世文化の最終段階とみなすことができる[220]。そして宗教改革は、中世世界の基本である宗教においての根底的な変換であった[220]。西ヨーロッパの中世普遍世界においての頂点であったイタリアにおいてルネサンスが開始し、辺境にあったドイツにおいて宗教改革が開始し、ルネサンスと宗教改革という二つの文化運動はそれぞれ中世普遍世界に対立するものとして形成されていった[220]。ルネサンスは宗教を頂点とした中世の理想を崩し、人間の営む文化の自律性を明らかにし、宗教改革では内面の確信を根拠として人間の良心の自律が主張され、国民的個性も生み出されていった[220]。なお、ルネサンスの時期については広がりがあり、ダンテからガリレオ・ガリレイまでを収めれば、300年以上にわたる時期となるし、9世紀のオットー朝や11世紀のクリニュー改革、12世紀ルネサンスといった見方もあるが、いずれにしてもルネサンスをゲルマン世界の古典古代継承の最後の段階と見ることができる[221]。また、教皇がルネサンス芸術の保護者であったことも忘れてはならない[222]。

ルネサンスにおいては人間の生活感情が解放され、現世の喜びが目的となし、神の秩序から解放された人間本位のヒューマニズムが誕生した[223]。また、同時に自然も宗教から解放されたが、これはトマス・アクィナスのような自然でもなく、近代の機械的な自然でもなく、神秘的な自然観がうまれ、安定した秩序が崩壊したことで人間にとって運命が不可解なものとなっていった[224]。

また、政治認識については、現世化された社会における剥き出しの人間の力の交錯が、宗教的な正統性や規範から解放されて、政治を自律したものとみなす現実主義が生まれた[225]。このような認識において国家はcivitasともrepublica(レス・プブリカ)とは異なるstato(国家)とみなされるようになる[226]。statoはラテン語statusに当たるもので、「状態」を意味するものであったが、この時代、特にマキャヴェッリの国家論[227]において、支配する権力、また権力機構を指すようになった[226]。

ルネサンス時代には、マキャベリのstato(国家)は芸術作品ともみなされ、ヒューマニズムが構想したものとしてのトマス・モア、カンパネッラなどのユートピア思想[228]も生まれた[229]。この他、フランスのモンテーニュ、オランダのエラスムス、ドイツのフッテンなどがいる[230]。

マキャヴェッリ

マキャヴェッリは『君主論』でイタリア人の堕落の原因を教皇庁にあるとする[231]。教皇庁が堕落し、まじめな信仰を破壊しているどころか、権力政治の主体になっているとして決定的に批判した[231]。また傭兵でなく、古代ローマのような国民軍によって国防しなければならないとする[231]。このようなことから、マキャベリは世俗君主が自己の権勢statoを拡大することに期待して、政治の問題を、君主がいかにしてstatoを獲得し維持し拡大していくかという問題として論じていった[232]。マキャベリの現実主義においては、人間は理性によって規律されるのでなく、情念によって動く[233]。秩序というものも作為されたものであり、人間が徹底的に状況や運命のなかで眺められることになる[234]。1559年、このようなマキャベリの教説を収めた書物は教皇庁によって禁書処分となった[235]。その後、マキャベリの教説は、絶対主義の時代に通俗化され、国家理性(レゾン・デタ)という観念を生み出したが、悪についてそれがstatoのために必要であるとはいわずに、公共福祉のために必要であるとしたが、ここには政治と倫理、権力と道徳との緊張もなく、マキャベリの教説の歪曲といってよいものであった[236]。しかし、マキャベリの教説はフランシス・ベーコン、ジェームズ・ハリントン、スピノザ、モンテスキュー、ルソー、フィヒテ、ヘーゲル、レーニンらによって評価されていった[237]。

エラスムスとトマス・モア

エラスムスはパウロの「ローマの信徒への手紙」に影響を受け、聖書を自ら再検討しようと考え、ギリシア語を学んで『校訂ギリシア語新約聖書』を著した[* 121]。これは印刷術の進歩による後押しもあって当時広汎な地域に流通し読まれた[* 122]。エラスムスは教会の腐敗と信仰における聖書の重視を訴え、教会が聖書解釈を独占しようとして一般信徒に聖書を調べることをしばしば禁じていることを批判し、一般信徒が理解しやすい自国語で聖書に書かれた福音を聞くことがキリストの御心に沿うものであることを主張した。この面でエラスムスはのちの宗教改革者と同じ平面に立っていたが、彼は教皇首位権の普遍性を疑っておらず、また宗教改革派が世俗権力と結びつく傾向を見て、これを公然と批判するようになった。またエラスムスとルターの教義解釈において、決定的な相違点としては自由意志の問題がある。ルターは「ローマ信徒への手紙」とアウグスティヌスに影響されて予定説に基づいた信仰義認説にいたったが、そこではただ「信仰のみ」が救いに至る道であるとされたのに対し、エラスムスは大部分の人文主義者と同じように信仰における自由意志を信じていた。ともかく両者はこのように、教会の腐敗への批判と聖書の重視という点では一致していたが、その教義上の立場も政治上の立場も全く異なるものであった。[要出典]

エラスムス自身は教会の普遍性を信じ、カトリックとプロテスタントの統一に尽力したが、エラスムスの死後に宗教改革がますます激しさを増すと、当初は広汎に聖職者の支持を集めていたかに思えた[* 123]彼の著作が宗教改革派との共通点を指摘されて、1546年、トリエント公会議で禁書処分にされた。[要出典]

エラスムスと親交のあったトマス・モアは著書『ユートピア(最上の国家、すなわちユートピア(どこにもない)という新しい島の状態について』(1516年)において当時のイングランドを批判し、「庶民は自分たちのために国王を選んだのであって、国王のために国王を選んだわけではない」とのべ、さらにcommon wealth(公共善)としてのレス・プブリカに値する本当の国家としてユートピアという島において、私有財産のない社会、計画経済、教育、宗教などについてのフィクションを提示した[238]。モアにとって国家は宗教の権威によって支えられない[238]。寛容は義務であり、国民の信仰と、国家が法的な保護を行うことを分離し、信仰はプライヴェートな私事の領域に入っていく[239]。こうしてモアは国家を特定の宗教、宗派から中立的なものにする[239]。この意味において、モアは政教分離思想の先駆者ということができる。ただし、モアは無神論は寛容しなかったことには注意する必要がある[239]。

ブリテン島の科学主義、唯名論の系譜

12世紀から13世紀にかけてスコラ哲学は完成に向かい、それはトマス・アクィナスによって一応なされたのであるが、そのトマスと同時代のイングランドでは、オックスフォード大学を中心として、すでにスコラ哲学の解体へと向かう運動が始められつつあった。14世紀に入ってからの後期スコラ学の時代には、パリ大学ではアヴェロエス主義[* 124]的な傾向が強まったのに対し、オックスフォード大学では、すでにアリストテレスに基づいた論理や概念は必ずしも尊重されず、より正確な論理的方法や概念が探究されるようになり、経験主義的な傾向が強まった[要出典]。

ブリテン島における経験主義の先駆としてはオックスフォードのロジャー・ベーコンが挙げられる[240]。彼はトマス・アクィナスやアリストテレスを批判し、それに依拠しないで自ら実験して数学的な知識に基づいて研究した[240]。錬金術も行い、拡大鏡を発明した[240]。ベーコンによればトマス・アクィナスのような神学は、経験的でないから学問に値しないものであった。

その後にオックスフォードに登場したドゥンス・スコトゥスもトマス・アクィナスを批判したが、ベーコンのような経験的でないからということではなく、十分に先験的ではないために批判した[241]。スコトゥスによれば学問とは厳密な論理的な演繹によって得られる知識である[241]。したがって、神の問題は論理的な積み上げによって得られる知識ではないから、神学が学問の中心的分野になることはおかしいと批判した[241]。

フランチェスコ派の修道士オッカムのウィリアムはオックスフォードの科学主義運動の頂点にあたる[242]。ウィリアムはドゥンス・スコトゥスの考えを発展させ、普遍的なもの(抽象)は名辞によってしか知られず、事物の本質はそれぞれの個体(具体)に存するという考えを唱えた(「唯名論」)[243]。この考えを拡張すると、普遍者は人間の心にだけ存在するのであり、外界に実在しないとされる[243]。トマスのような世界が神の摂理で設計されているという主知主義は否定され、人間の意志が強調され、善悪はあらかじめ定められてもいないとする。これはカルヴァンの、その欲するところに従う暴君のような神近い考えである[244]。オッカムのウィリアムは異端とみなされ裁判にかかえられたが、皇帝のドイツの宮廷に亡命し、『教皇権に関する八つの提題』を著し反教権論を展開した[245]。ウィリアムは世俗国家の基礎を宗教から独立させようとして国家以前の自然状態を論じ、公共の福祉、共通善の実現のための契約によって国家が成立したのだと論じ、これは社会契約説の最も早い提示であった[245]。また「万民にかかわることは万民によって約束されなければならない」と万民による立法を主張した[246]。教会や教皇が本来は万民に開かれているべき神の啓示を独占しているが、神の啓示はすべて聖書の中に記されているため、聖書を読める者なら誰でも、神の啓示に参加できると主張して、ルターを先取りしたものであった[246]。

宗教改革前の政治思想

宗教改革は思想史的に言えば、突然に起こったものではなく、宗教改革諸派の思想は基本的に前代のさまざまな異端思想や人文主義思想と共通する点が多い。したがって宗教改革は思想面での革新性を示したというよりは、むしろ中世を通して堆積してきた政治状況に注意すべき点があるといえる。国家と宗教の関係についていえば、これらの思想はこの問題を直接的に扱い、論じているものが多い。宗教改革を巡る政治状況については後述するが、ここでは思想史的背景から宗教改革の前思想ともいうべき様々な思想傾向を概観する。

パドヴァのマルシリウス

1324年に皇帝ルートヴィヒ4世と教皇ヨハネス22世の間の論争で皇帝が破門された[247]。フランチェスコ派の聖職者パドヴァのマルシリウスが『平和の擁護者』を発表すると、教会から破門され、皇帝の庇護を受けた[247]。この著作でマルシリウスは、現実の社会を規制するのは人定法(lex humana)のみであり、またその法の対象は外的な行為に対してのみであって、内面には関わらないとする[248]。また、宗教は来世にしか制裁手段をもたず、現世は世俗権力が支配するとする[248]。このような人定法の有効性は人民 (populs)がそれを立てたことに置かれる[248]。したがって支配者は人民に責任を負っており、また法の決定も人民が行う[248]。この場合、マルシリウスは大衆の叡智の方が、専門家の知識よりも誤りがないと主張した[248]。

さらにマルシリウスは聖職者を共同体の部分にすぎないとして、世俗社会は自律したものであり、教会は世俗の事柄については国家(civitas)に従うべきであるとする[249]。さらに、教皇権とヒエラルキアは人為的な制度であって、教皇と聖職者は霊的に平等であるとし、教皇よりも公会議こそ権威を持つと主張した[249]。このマルシリウスの主張は公会議主義の有力な根拠となった[249]。

宗教改革の先駆者、ウィクリフ

オックスフォード大学に学んだイングランドの神学者ウィクリフは、イングランド議会と教皇庁の課税権を巡る論争で、議会を擁護した[250]。ウィクリフはやがて教皇の聖職叙任権も批判し、さらに教会財産の没収を主張したため、教会に異端審問にかけられた[250]。しかし、ウィクリフを支持するジョン王子やロンドン市民の側から圧力が加えられ、ウィクリフは解放された[250]。こののちウィクリフは教義の批判に進み、教会の教えも聖書に根拠がなければ認められないとして、聖職者独身制、聖餐の化体、告解などを批判、さらに人間の救済は教会でなく、神の恩寵、それに対する個人の信仰だけによると主張した[251]。またウィクリフは聖書の英語訳を行い、特権的な身分の言葉であったラテン語による普遍世界から地域国家の民衆とむすびついていくことに貢献した[251]。ウィクリフの支持者はロラード派(あるいはロラーズ、"Lollards")といい、1381年のワット・タイラーの乱において理論的指導者となったジョン・ボールはウィクリフの思想を説教していた[252]。1401年に議会で異端者を火刑に処すことを認める法が成立し、異端運動の弾圧は本格化した。一方1402年にロラード派の下級貴族が反乱を企て(オールドカースルの乱)1431年にはロラード派の大規模な反乱ジャック・シャープの乱が起こった。

その後ロラーズは弾圧され、1415年のコンスタンツ公会議ですでに死んでいたウィクリフがフスとともに異端とされ、ウィクリフの死体が掘り起こされて焼き捨てられた[252]。

ボヘミアにおける宗教戦争:ヤン・フスとフス戦争

図の右側で悠然と構えているのがフス。

神聖ローマ皇帝カール4世の時代にボヘミアは文化的な隆盛を迎え、プラハ大司教区やプラハ大学が創設された。プラハ大司教や聖職者はカール4世の後ろ盾になり、宮廷で行政に携わった。

農民の出身のプラハ大学教授フスはオックスフォード大学留学中にウィクリフに影響され、救いは神の予定にあるとして、聖職者の土地所有に反対し、贖有状を批判した[253]。1411年、フスは贖有状を批判したため破門されると、フス破門に反対する運動がプラハ大学などで[* 125]チェク人(チェコ人)のナショナリズムむすびついてフスは改革を説いた[254]。皇帝ジギスムントと教皇は、フスの破門を一時的に留保してコンスタンツ公会議に出席するようフスを説得したため、フスは公会議に参加したが、フスは異端と宣告され、弁明も許さず、火刑に処された[254]。フス処刑によってチェコ人のナショナリズムに火がつき、ボヘミア全土に教会改革が広がっていった[255]

ヴェンツェル死後にジギスムントがボヘミア王位を相続すると、ボヘミアのフス派はこれを認めず、1419年、フス派が市庁舎を襲撃して議員と聖職者を窓から突き落として殺害するプラハ窓外投擲事件が発生し、皇帝がフス派討伐十字軍を派遣してフス戦争がおこった[255]。

フス派はタボル派とウトラキスト派に分裂した。農民と職人と下層騎士からなるタボル派は、教会を否定し、共有財産制、武器による神の王国の建設を急進的な主張をした[255]。ウトラキスト派は都市貴族や学生からなる穏健派で、神のことばの自由な説教、平信徒による聖体拝領、聖職者の使徒的生活、当局の大罪者への処罰の提示の四箇条を主張した[255]。ヤン・ジシュカ率いるタボル派は、1420年に自治共同体を形成し、さらに政治的軍事的主導権を掌握し、皇帝軍を5回撃退した[255]。1428年から1433年にかけてフス派はオーストリア・スロヴァキア・シュレジエン・ポーランド・ドイツなどに遠征した。しかし、タボル派の勢力拡大を恐れたウトラキスト派はカトリック教会と連合し、内戦となった[255]。この内戦は1436年のバーゼル公会議でフス派がジギスムントのボヘミア王位を認めたことで終結した[255]。フス戦争においてドイツ人からの独立を目指すチェコ人の民族主義が背景にあったといわれ、このチェコ民族主義では、チェコ人こそがすべての民族の最優秀のキリスト教徒であり、堕落した教会を再建するために神に選ばれし民族であるという排他的で神秘的なメシア主義が主張されていた[255][256]。

ウィクリフ、フス、そしてフス戦争という展開は、やがて1517年にはじまるマルティン・ルターの宗教改革へとつながっていった。

脚注

注釈

- ^ いわゆるローマ帝国の東西分裂については、学説史的にはフランスの古代史家E・ドゥムージョ『ローマ帝国の統一から分裂へ』を画期とする。ドゥムージョの著作はローマ帝国の分裂を詳細に扱った決定版とも言うべき叙述であったが、395年から410年というきわめて短い期間に検討が集中されたために、以後の歴史家に考察の余地を残さなかったという否定的影響も生じた。1970年代に英米学界でピーター・ブラウンらを中心としていわゆる「古代末期」研究が起こり、キリスト教の発展の観点から「ローマ・ギリシャ文明」的な観点の「ローマ帝国東西分裂」に疑問を付し、これがローマ帝国分裂論に一つの終止符を打った[2]。しかし近年ローマ帝国の東西分裂については「古代末期」批判と交差しながら再評価が行われ始めている[3]。少なくとも行政組織の上では帝国東方では中央集権化された皇帝顧問会議を中心とするコンシストリウム政治が行われたのに対し、西方ではローマの政治的経済的中心性は急速に失われ、ローマ的価値観とは無縁なゲルマン人への権力集中をもたらすこととなり、著しい対照を示した[4]。ブライアン・ウォード・パーキンスは考古学的発見を含めてこの時代を広汎に振り返り、異教世界に対して一神教が地中海世界を制したという心理的精神的側面での「古代末期」の有意性は認めるものの、ローマ文明の物質的な凋落を俯瞰して、この時代を挟んだ前後の時代の不連続性を跡づけている[5]。

- ^ イスラーム教徒のこれらの地域への進出が、地中海世界に経済的停滞をもたらし、それが西欧内陸の農村社会の発達を促したとするピレンヌ・テーゼについてはここでは詳しく触れない。ピレンヌの学説の位置づけとその後の批判の概略については『フランス史研究入門』[8]に簡易なまとめが存在する

- ^ リュシアン・フェーヴルは『ヨーロッパとは何か』の中で、以下のように言う。ゲルマン人が徐々にローマ化し、ローマ人が徐々にゲルマン化した。そしてカール大帝により「一つの新しい政治的現実」と「一つの新しい文化的現実」がまとまり、ヨーロッパそのものではないが、ヨーロッパ文明・ヨーロッパ形成体とでも呼ぶべきものが生まれた。そしてその文明ないし形成体は自ら「キリスト教世界」と名乗ったのである。[9]

- ^ 「『わたしも言っておく。あなたはペトロ。わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てる。陰府の力もこれに対抗できない。わたしはあなたに天国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは、天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは、天上でも解かれる』」[13]

- ^ グレゴリウス1世はビザンツ皇帝であるマウリキウス帝やフォカス帝に宛てた書簡では、自らへりくだって敬意を表しているが、メロヴィング朝の君主へ宛てた手紙では、彼らを厳しく叱責し高圧的な態度を取っている[20]。

- ^ ローマ教皇のイリュリクムに対する管轄権は最終的にグレゴリウス3世時代の732年、ビザンツ皇帝レオーン3世によってコンスタンティノープル総主教の手に移されることになる[23]

- ^ この教皇は2世とも3世ともされる。ここではローマ教皇の一覧に従う。en:List of popesおよびen:Pope Stephen IIを参照。

- ^ ハドリアヌス1世はこのとき、さらに『偽イシドールス法令集』中の『コンスタンティヌス帝の寄進状』を持ち出して、イタリア全土が教皇の支配に服するようになることをカール大帝に要望した。

- ^ 領域的な問題と参考文献の記述を勘案して、ここでは主に便宜上の理由からカール大帝の帝国を「西ローマ帝国」とする。この場合の「西ローマ」はどちらかといえば領域的な用語で、イタリア半島と西ヨーロッパ内陸部、ガリアとゲルマニア(理念上はヒスパニアとブリタニアも含む)を指す。したがって帝国の実状は、かつての東西分裂時代の西ローマ帝国とは基本的に異なる。その支配者に注目すれば「カロリング帝国」もしくは「フランク帝国」であり、理念を重視すれば「キリスト教帝国」「カトリック帝国」となる。ヨーロッパという枠組みに限れば、「西方帝国」となる。カール大帝自身の皇帝権の性質については後述の戴冠時の政治状況に関する注を参照。

- ^ このときフランク王国の領域は西ヨーロッパのキリスト教社会の大部分を支配しており、実状も皇帝にふさわしかった。

- ^ a b

カール大帝の戴冠について補足説明する。この事件はヨーロッパ中世世界を決定づけたものの一つであり、その前後の事情には西ヨーロッパ世界の置かれていた政治状況と西ヨーロッパ世界のその後の歩みを方向付ける要素が満ちている。以下諸家の記述に従って戴冠前後の政治状況を簡単に記す。

※なお以下の記述で人名表記は基本的にそれぞれの著書に従うため、同一人物を「イリニ」と「イレーネ」のように分けている。- 尚樹啓太郎『ビザンツ帝国史』にしたがって、主にビザンツ帝国の側から事情を示せば、780年に即位したコンスタンディノス6世は10歳という幼さであったため、母后イリニが政治を後見した。コンスタンディノス6世は成長するにつれ、イリニとそれを補佐する宦官たちと対立するようになり、とくにイコン崇拝を巡ってはイリニがイコン擁護派であったのに対し、コンスタンディノス6世はイコン破壊派と結びつくようになった。最終的に796年、イリニが近衛軍を掌握してクーデタを起こして797年コンスタンディノス6世を追放し、イリニは帝国を一人で統治するようになった。西方では、カロリング朝が領土を拡大し影響力を増した。また教皇はこのころローマ市生まれの人物がつくことが多くなり、東方で盛んであったイコン破壊運動にも不満を持っていたのでじょじょにビザンツ帝国に距離を置くようになっていた。教皇レオ3世はコンスタンディノス6世が追放されて以後はローマの皇帝位は空白であると考えた。そこで800年のクリスマスの日にローマを訪れていたカール大帝に皇帝位を授けた。カール大帝はこの戴冠にあまり乗り気ではなかった。カール大帝はビザンツ帝国の承認を得ようとし、必要であればイリニとの結婚さえ提案するつもりであった。このときの状況はかつてローマ帝国の皇帝が東西に分立していた時とは異なっていた。ローマ教皇もビザンツ皇帝も、皇帝と教会は一つであるべきだと考えていたから、カール大帝が西ローマ皇帝位の承認を求めても拒絶に遭うだけであった。ビザンツ皇帝はカール大帝を「皇帝」と認めても、「ローマ人の皇帝」とは認めなかったし、カール大帝も「ローマ人の皇帝」とは名乗らなかった。

- ハンス・シュルツェ『西欧中世史事典』にしたがえば、カール大帝の王国が西ヨーロッパで支配的な影響力をもつようになるにつれ、ローマ教皇も自身の宗教的権威の後ろ盾となる政治権力の必要性からこれをますます頼みとするようになった。カール大帝自身も自分の地位の上昇に明確な意識を持っていた。教皇レオ3世が反対派から暴行を受け、幽閉された先からカール大帝の宮廷に逃れてきたとき、カール大帝には「教皇の問題」に関わるべき権限が本来ないはずであったが、彼はレオ3世と反対派の陳述を聞いて判決を下した。800年のクリスマスにカール大帝の戴冠がおこなわれた。儀式はビザンツ帝国を意識したものであったが、ビザンツでの戴冠が「戴冠→民衆による歓呼→総主教による聖別」という順番であったのに対し、「教皇による戴冠→民衆による歓呼」という順番でおこない、意図的に教皇の役割を高めたものであった。カール大帝は東方のビザンツ皇帝、女帝イレーネに対しては彼女が女性であり、息子である前皇帝を盲目にして追放したという理由から、これを帝位請求権を持つ者とは考えていなかった。しかしイレーネにつづくニケフォロス1世とは「共存関係」を結ぼうとした。カール大帝はかつてのローマ帝国の東西分割に範をとって、自身の帝国を「西帝国」と呼んだ。

- ピレンヌ『ヨーロッパ世界の誕生』にしたがえば、ローマ教皇ハドリアヌス1世が死んだ頃には、カール大帝の意識の中に「キリスト教の保護者」という考えを見ることができる。カール大帝は教皇レオ3世にあてた書簡で自身を「全キリスト教徒の支配者にして父、国王にして聖職者、首長にして嚮導者である」と述べている。800年の戴冠によって成立した皇帝は二重の意味でかつての西ローマ皇帝の再現ではなかった。まず教皇はカトリック教会の皇帝としてカール大帝を戴冠させた。教皇はカール大帝に帝冠を与えたのがローマの市民ではなく教皇であるということを示し、さらにその皇帝は世俗的な意味合いが全くなかった。教皇はすでにあるカールの帝国を聖別を施したというべきである。なぜならカール大帝の即位によって何らかの帝国組織、帝国制度が創出されたわけではないからである。次にカール大帝の帝国はかつての西ローマ帝国のように地中海に重心をもつのではなく、その重心は北方にあった。カール大帝は自らの称号で「ローマ人の皇帝」とは名乗らなかった。彼は「ローマ帝国の統治者」と述べたのであり、つづく「フランク人およびランゴバルド人の王」というのがより現実的な支配領域を指していた。カール大帝の帝国の中心はローマではなくて、アーヘンであった。ピレンヌによれば、カール大帝の皇帝戴冠は彼がフランク国王としてキリスト教の守護者を任じていたこと、より広く見れば西ヨーロッパが地中海中心の世界から内陸世界へと移行していく過程の必然の結果であって、とくにビザンツ帝国での女帝イレーネの存在をカール大帝の即位の理由において重大であったとする見方を否定する。

- 『世界歴史大系 ドイツ史1』渡辺治雄は、ピレンヌの見方とは反対にビザンツ帝国の女帝イレーネ即位という偶然的事象を重視している。カール大帝は皇帝になることは全く考えていなかったが、聖職者たちが女帝の支配は違法であり、ビザンツ帝国では帝位が消滅しているという理由から、カール大帝に皇帝即位を積極的に薦めた。教会主導でおこなわれた800年の戴冠以後は「西ローマ帝国の復興」という理解が一般化した。802年に女帝イレーネが追われてニケフォロス1世が登極してからは皇帝空位論は成り立ちえず、したがってカール大帝の皇帝即位はビザンツ帝国の政情に依存するところが大きかった。

- 瀬戸一男『時間の民族史』は、歴史的に見れば事後の影響が大きかったものの、戴冠自体は前後の政治状況から考察すると極めて状況的かつ偶然的な出来事であったとする。教皇の目論見はビザンツ帝国の政治的圧力の回避にあり、そのためにフランク族の影響力を用いて当時混乱していたコンスタンティノープルの政局を遠隔操作することにあった。シャルルマーニュの目的はビザンツ帝国と同格かつ独自の「王国=教会」共同体をラテン地域に打ち立てることであった。両者の間にはしたがって一定程度の隔たりがあったのだが、レオ3世の不安定な地位が問題を棚上げして、一方的に帝冠の授与を行った。明らかに教皇の政治判断は理念的にも現実的にも破綻していたが、これが成功したのには当時のビザンツ政権が基盤が貧弱な女帝イレーネーによっていたことも大きく寄与した。彼女は反対派の攻勢に晒されており、そのため対外的に親フランク的な政策をとった。イレーネーはシャルルマーニュとの婚姻にも好意的で、シャルルマーニュもこれには乗り気であった。しかしこれは一時の微妙な政治状況から成り立ったのであって、それが過ぎれば二帝問題・聖俗二元統治の実際上の問題などいろいろな矛盾を事後的に正当化する必要が生じた。つまり計画的なものであったとは考えられず、戴冠は必然的ではなかった。にもかかわらず、戴冠は教皇という宗教的権威が「ローマ人の皇帝」を創造するといった永続的な宗教的政治的意味を後世にもたらすものとなった。

- ^ 中世の王権がゲルマンの古い伝統に基づく、あるいは何らかの宗教的権威を持つという観念はおそらく後世になって形成されたものである。「王権の超自然的権威の獲得過程」節を参照。

- ^ 西ゴート王国の王権と教会の関係については、特に王のカトリック改宗後の両者の関係を「神権政治」ないし「神政政治」と見る見方が18世紀以来支配的であった。しかしながら1930年代に至り、国王の側に主導権を認め、君主専制国家として教会を従属させていたと見る見方が提起され、研究史は大きく転回した。[24][25]また改宗前の西ゴート王国については、フランク王国を除く他のゲルマン民族国家と同様、支配者と被支配民の間で信仰が異なる「二重国家」の典型として見られてきたが、そのことが過去の日本において、カトリック改宗後の西ゴート王国について研究を滞らせてきた[26]。

- ^ この節は主にピレンヌ『ヨーロッパ世界の誕生』の示唆に従って記述する。ただしピレンヌの研究は多くの批判研究によってさまざまな面で乗り越えられている。よって講談社『キリスト教史』、山川出版社『世界歴史大系』、岩波書店『岩波講座世界歴史』などを参照し、それらにも留意して記述したため、必ずしもピレンヌに完全に依拠しない。

ボニファティウス