中世後期

中世後期(ちゅうせいこうき)は、西洋史学における中世盛期の後に続く14・15世紀頃(c. 1300年-1500年)の時代を指す時期区分である。中世後期に続くのは近世(ルネサンス)である。

1300年頃、それまでの数百年間のヨーロッパの繁栄と成長に歯止めがかかった。1315年から1317年の大飢饉や黒死病といった、一連の飢饉と疫病によって人口が激減した。人口減少とともに社会不安と地域的騒乱が出来し、都市や農村での民衆暴動や党派的抗争が頻発した。フランスやイングランドでは、ジャックリーの乱やワット・タイラーの乱といった大規模な農民蜂起が起こった。この時代の多くの問題に加えて、カトリック教会の統一性は教会大分裂によって打ち砕かれた。こうした事件はまとめて中世後期の危機と呼ばれることがある[1]。

こうした危機にもかかわらず、14世紀は技芸と科学において大きな発展を遂げた時代でもあった。イスラム世界やビザンツで継承されていた古代ギリシア・ローマの文献に対する、中世盛期に復活した関心(12世紀ルネサンス)は、中世後期を通じて後にイタリアルネサンスと呼ばれることになる事象につながっていく。ラテン語文献の吸収は十字軍におけるアラブ人との接触を通じて中世盛期に始まったが、重要なギリシア語文献の獲得はオスマン帝国によるコンスタンティノープル占領によって加速した。この時、多くのビザンティンの学者が西欧(特にイタリア)に亡命しようとしたためである[2]。

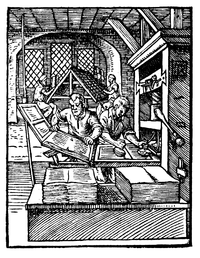

この古典思想の流入とあいまって、印刷の発明は印刷物の普及と学問の大衆化を促進した。このふたつのことは、後に宗教改革につながっていくことになる。この時代の終わりごろ、発見の時代が始まった(大航海時代)。1453年のコンスタンティノープル陥落で全盛期を迎えたオスマン帝国の隆盛によって、東洋との交易機会は阻まれ、ヨーロッパ人は新たな貿易航路の発見を余儀なくされた。1492年のコロンブスによるアメリカ大陸への航海や、1498年のヴァスコ・ダ・ガマによるアフリカ経由のインドへの周航の背景にあったのもそれである。かれらの発見はヨーロッパ諸国の経済と国力の強化に寄与した。

これらの諸発展がもたらした変化から、これまで多くの学者が中世後期を、中世の終焉へ至り、近代世界と近世ヨーロッパの開幕へつながっていくものとみなしてきた。しかし、古代の学問がヨーロッパ社会から完全に失われることはなかったことから、古典古代と近代との間にはある程度の連続性があると論じる学者もおり、そうした人々にとって、この時代区分がいささか人為的な区分であることに変りはない。特にイタリアにみられるが、中世後期について毫も言及しようとせず、14世紀ルネサンスを近代への直接的な移行期と捉える歴史家もいる[要出典]。

歴史的事件

[編集]キリスト教のヨーロッパの境界は、14世紀と15世紀にかけて依然として変化の途上であった。モスクワ大公国がモンゴルを撃退し始めていてイベリアの王国が半島のレコンキスタを完了しさらにその外部にまで目を向けていた一方、バルカン半島はオスマン帝国の支配に屈した[3]。一方大陸の他の国は、ほとんど国の内外の絶え間ない衝突に明け暮れていた[4]。

状況は徐々に中央権力の統合と国民国家の出現へとつながっていった[5]。戦争による財政負担は、代議院制(一番有名なのはイングランド議会)の出現による重い税負担を必要とした[6]。世俗権力が増大したことで更に教会大分裂により教皇権の衰退を助長し、宗教改革を齎した[7]。

スカンディナヴィア

[編集]1319年-1364年のスウェーデンとノルウェーの統合が失敗に終わると、1380年にノルウェーはデンマークと統合し、カルマル同盟が1397年に設立された[8]。スウェーデンは始めからデンマークが支配する同盟に不承不承加わった国であった。スウェーデンを征服する目的でクリスチャン2世は1520年のストックホルムの血浴で大勢のスウェーデン貴族を殺害した。この手法は更なる敵意を煽る結果につながっただけで、スウェーデンは1523年に永久に離脱した[9]。フィンランドは12世紀-15世紀のノヴゴロド公国とのスウェーデン・ノヴゴロド戦争の結果、1809年までスウェーデン王国領の一部となった。残るノルウェーは同盟で低い位置になり、1814年までデンマークと統合を続けた[10]。

アイスランドは比較的孤立していたことが幸いし、スカンディナヴィアで唯一ペストによる打撃を受けなかった国であった[11]。一方グリーンランドにあるノルウェー領は、恐らく15世紀の非常な天候状態の下で全滅した[12]。この状態は小氷期の影響かもしれない[13]。

イギリス

[編集]

ジャンヌ・ダルクはフランスのイングランド占領軍を追い出すために百年戦争の終わりに協力した。

1286年にスコットランドのアレグザンダー3世が死ぬと、国は王位継承の危機に見舞われ、イングランド王エドワード1世が仲裁に乗り出した。エドワードがスコットランドに対する大君主制を主張すると、スコットランド独立戦争に発展した[14]。イングランドは結局敗れ、スコットランドはステュアート朝の下で強力な国家を発展させることが可能になった[15]。

1337年からイングランドの関心は大きく百年戦争中のフランスに向けられた[16]。ヘンリー5世が1415年のアジャンクールの戦いで勝利すると、簡単に二つの王国の統一に向けた道筋をつけたが、息子のヘンリー6世は、間もなくしてそれまでに得たものを全て浪費した[17]。フランスを失ったことで国内の不満が増大し、すぐに1453年に戦争が終わり、ランカスター朝とヨーク朝の対立王朝が関わる薔薇戦争(1455年-1485年)の大規模な衝突に発展した[18]。

戦争は強力で中央集権化した王権を作ったヨーク朝の王により始められた仕事を続けられるテューダー家のヘンリー8世が即位したことで終わった[19]。従ってイングランドの関心が他の国に向かったとはいえ、アイルランド島のヒバーノ・ノルマン(英語)卿は徐々にアイルランド社会に同化してゆき、島はイングランドの大君主制の下で事実上の独立を発展させることができた[20]。

西ヨーロッパ

[編集]1328年にカペー朝を引き継いだフランスのヴァロワ家は、初めてまずは百年戦争のイングランド侵攻軍により後にブルゴーニュの強力な公国により事実上周辺国に追いやられた[21]。この状況でジャンヌ・ダルクが登場すると、戦況はフランスに有利になり、主導権は更にルイ11世王の手に握られた[22]。

一方ブルゴーニュ公シャルルは領土を統合する試みの中で特に1291年に建国したスイス連邦からの抵抗にあった[23]。シャルルがブルゴーニュ戦争中に1477年のナンシーの戦いで殺されると、ブルゴーニュ公国はフランスにより返還を要求された[24]。同時にブルゴーニュ伯爵領と豊かなブルゴーニュ領ネーデルラントは、来たるべき世紀に向けて戦いを始めたハプスブルク家の神聖ローマ帝国に編入された[25]。

中央ヨーロッパ

[編集]

ボヘミアは14世紀に繁栄し、金印勅書により帝国の選帝侯から初めてボヘミアの王が生まれたが、フス革命により国は危機に瀕した[26]。神聖ローマ帝国は1438年に帝国が1806年に消滅するまで残ったハプスブルク家に国を委ねた[27]。ハプスブルク家により行われた領土拡大にもかかわらず、帝国自体は分裂したままで、多くの真の権力と威光は、個々の公国の手元にあった[28]。ハンザ同盟やフッガー家のような金融制度は、政治・経済の両面で大きな権力を握った[29]。

ハンガリー王国は14世紀に黄金時代を迎えた[30]。特にアンジュー=シチリア家の王カーロイ1世(1308年–42年)と息子のラヨシュ大帝(1342年–82年)は、偉大さで特徴づけられる[31]。国はヨーロッパで主要な金と銀の供給国として豊かになった[32]。ラヨシュ大帝はリトアニアからイタリア南部とポーランドからギリシア北部に至る戦役を成功裡に導いた。巨大な軍隊を持つ(10万人を超えることも珍しくなかった)14世紀最大の軍備を有していた。一方ポーランドの関心は、この地域の巨大な自主独立体を創設するリトアニアとの合同という形で東方に向かった[33]。合同とリトアニアの改宗は、ヨーロッパのペイガニズムの終わりを告げた[34]。

しかしラヨシュは跡継ぎに息子を残さずに1382年に死んだ。その代わりに11歳だった若い王子ジグモンドを後継に指名した。ハンガリー貴族はこの申し入れを認めず、その結果は内戦であった。ジグモンドは結局はハンガリー全土の支配を成し遂げ、ブダとヴィシェグラードに宮廷を設けた。2つの宮殿は、再建され改修され、当時のヨーロッパで最も豊かだとみなされた。ボヘミアと神聖ローマ帝国の支配を相続して、ジグモンドはハンガリーから政治を行い続けたが、フス派や15世紀初頭にヨーロッパに対する重要な脅威となり始めたオスマン帝国との戦いに忙殺された。

ハンガリーのマーチャーシュ王はボヘミアやオーストリアに侵攻し、オスマン帝国の脅威と戦うのに用いた当時最大の傭兵軍(ハンガリーの黒軍)を保持したことで知られた。しかし王国の栄光はラヨシュ2世王が1526年のオスマン帝国とのモハーチの戦いで殺された16世紀初頭に終わりを迎えた。その時ハンガリーは深刻な危機に陥り、侵略され、中央ヨーロッパにおける重要性は終わったわけではないが、中世の終わりを告げた。

東ヨーロッパ

[編集]13世紀にはモンゴルのルーシ侵攻に直面してキエフ大公国の没落が起きた[35]。キエフ大公国は分裂し、ルーシの諸公国はジョチ・ウルスへの臣従を余儀なくされた。権力は分散し、東にウラジーミル・スーズダリ大公国、西にハールィチ・ヴォルィーニ大公国という大きな力を持つ国家が誕生した。ウラジーミル・スーズダリの権威を継いだモスクワ大公国は1380年のクリコヴォの戦いでジョチ・ウルスを破るなど次第に力を増し、かつてキエフ大公国に属していた多くの地域を徐々に併合していった[36]。しかしこの勝利でこの地域のタタールの支配は終わらず、すぐに恩恵を受けたのは、東方に勢力を拡大するリトアニア大公国であった[37]。リトアニアはポーランド等とともにルーシの西の地域を吸収し、ルーシの正統な継承国家を称した。

モスクワが遂に地域で主要な権力を握ることになるのは、イヴァン3世(大帝)(1462年-1505年)の時代であり、1478年に広大なノヴゴロド公国を併合すると、ロシア国家に向けた建国を準備した[38]。1453年にコンスタンティノープルが陥落すると、モスクワの公は、自らを東ローマ帝国の後継者と見るようになった。結局ツァーリの称号を用い、モスクワは第三のローマを自称した[39]。

東ローマ帝国とバルカン半島

[編集]東ローマ帝国は長い間東地中海を政治と文化で支配した[40]。しかし14世紀までにほぼ完全にコンスタンティノープルとギリシャの飛び地数か所を中心としてオスマン帝国の属国と化した[41]。1453年のコンスタンティノープルの陥落とともに東ローマ帝国は永久に消滅した[42]。

ブルガリア帝国は14世紀までに衰退し、セルビアの優勢は、1330年のヴェルバジドの戦いでブルガリアにセルビアが勝利したことで決定づけられた[43]。1346年までにセルビアの王ステファン・ウロシュ4世ドゥシャンは皇帝を名乗った[44]。セルビアの優勢は、長くは続かず、セルビアに率いられたバルカン半島の連合軍は、以前のブルガリアのようにほとんどのセルビア貴族が殺され国土の南がオスマン帝国に占領された1389年のコソボの戦いでオスマン帝国に敗れた[45]。セルビアは1459年に陥落し、ボスニアは1463年に陥落し、アルバニアは遂にスカンデルベグが死んだ数年後の1479年に占領された。中世の終わりまでにバルカン半島全域がオスマン帝国に併合されたり朝貢国となった[45]。

南ヨーロッパ

[編集]アヴィニョンには1309年から1376年まで教皇座があった[46]。1378年に教皇がローマに戻るとともに教皇領は遂にアレクサンデル6世の事実上堕落した教皇権となりながら主要な世俗権力へと発展した[47]。フィレンツェは金融業を通じてイタリアの都市国家の中で傑出した存在になり、優勢なメディチ家は、芸術を後援することでルネサンスの重要な後援者となった[48]。主にミラノやヴェネツィアといった北イタリアの他の都市国家も、領土を広げ、権力を強化した[49]。シチリア晩課戦争(英語)は14世紀前半に起こり、南イタリアをアラゴン家のシチリア王国とアンジュー家のナポリ王国に分断した[50]。1442年、二つの王国は、アラゴン家の支配の下で事実上統合された[51]。

1469年にイサベル1世とフェルナンド2世が結婚し、1479年にフアン2世が死去すると、現代のスペイン建国につながった[52]。1492年、グラナダがムーア人から奪取され、それによりレコンキスタを完了した[53]。ポルトガルは15世紀に(特にエンリケ航海王子の下で)次第にアフリカ沿岸を探検し、1498年、ヴァスコ・ダ・ガマはインドへの海上航路を発見した[54]。スペイン王家はグラナダ奪取と同じ年にアメリカ州発見につながるインドへの西回り航路を発見しようとしたコロンブスを財政的に支援してポルトガルの挑戦にあった[55]。

社会

[編集]

1300年-1350年頃は中世の温暖期から小氷期に移行する時代であった[56]。寒冷化した気候は、大飢饉として知られる最初の農業危機を齎した[57]。しかしこの飢饉が人口に与えた影響は、次の世紀の疫病(特にペスト)ほどは深刻ではなかった[58]。この伝染病による死亡率は、3分の1から6割程度と推計されている[59]。1420年頃までに繰り返される疫病や飢饉の結果は、ヨーロッパの人口を前世紀の3分の1まで減少させたことである[60]。自然災害は武力衝突で悪化する結果を齎し、特に百年戦争中のフランスに見られる現象であった[61]。

ヨーロッパの人口が大幅に減少すると、土地は生き残った人々にとって豊富なものとなり、労働力は結果的に高価なものになった[62]。1351年の労働力法のような賃金を減らそうとする地主の試みは、失敗するよう運命づけられていた[63]。こうした努力は、1358年のフランスのジャックリーの乱や1381年のイングランドのワット・タイラーの乱のような反乱につながる農民の憤りを助長しただけであった[64]。長期的な影響は、西ヨーロッパで農奴制を事実上終わらせたことである[65]。一方東ヨーロッパでは地主は更に抑圧的な状況に農奴を押し込めるのにこの状況を利用できた[66]。

ペストによる激変は、少数の社会的弱者、特にユダヤ人に向けられた[67]。惨事が起こるとこうした人々のせいにされることが珍しくなく、反ユダヤポグロムがヨーロッパ全土で行われ、1349年2月には2000人のユダヤ人がストラスブールで殺された[68]。ユダヤ人に対して差別待遇を行っている状況もあり、君主が人々の要求に負けたためにユダヤ人は1290年にはイングランドから、1306年にはフランスから、1492年にはスペインから、1497年にはポルトガルから亡命した[69]。

ユダヤ人が迫害を受けているとはいえ、中世後期に恐らく権限を増大できた人々に女性がいた。この時代の大きな社会的変化が、商業、教育、宗教の分野で女性に新しい可能性を開いた[70]。そうはいってもウィッチクラフトにおける信仰が増大したように同時に女性も罪業や迫害の点で弱者であった[70]。

14世紀中葉までヨーロッパは大規模な都市化を経験した[71]。勿論都市もペストにより人口の減少に見舞われたが、教育、商業、政治の中心としての都市部の役割は、持続的な成長を保証した[72]。1500年までにヴェネツィア、ミラノ、ナポリ、パリ、コンスタンティノープルには恐らく10万人を超える人がいた[73]。他の22の都市は、4万を超え、ほとんどはイタリアやイベリア半島にあったが、フランスや神聖ローマ帝国、低地帯、イングランドのロンドンにも若干あった[73]。

軍備増強

[編集]

百年戦争は多くの軍事革新の場面があった。

コルトレイク(1302年)やバノックバーン(1314年)、モルガルテン(1315年)の戦いがあったが、封建時代の騎兵の軍事的優位は失われ良く装備された歩兵が望まれたことは、ヨーロッパの有力な諸侯には明らかとなった[74]。ウェールズ戦争を通じてイングランドは思い知らされ、非常に効率の良いロングボウを取り入れることになった[75]。一旦正しく活用すると、この武器は百年戦争でフランスに対して大いに優位に働いた[76]。

火薬を導入したことで戦争の指揮に著しく影響を及ぼした[77]。1346年のクレシーの戦いと同時期にイングランドに導入されたが、銃は初めのうちは戦場でほとんど効果がなかった[78]。主要な変更が行われたのは、包囲攻撃用の武器としてカノン砲を使用するようになってからであり、この新手法は要塞の建築構造をやがて変えることになった[79]。

軍の新兵募集や構造にも変化が起きた。徴兵制度の利用や封建制は、次第に国内の従者や外国人傭兵による有給の部隊に置き換わった[80]。エドワード3世やイタリアの都市国家のコンドッティエーレと関連する行動であった[81]。ヨーロッパ全域でスイスの兵士が特に求められた[82]。同時にこの時代は初めて永続的な軍が出現した時代であった。百年戦争という重大な要求を受けて軍に次第に永続的な本質があるとみなす考え方がヴァロワ家のフランスであった[83]。

軍備増強に並行して戦士階級に向けた更に精巧な騎士道規範も現れた[84]。この新たに生み出された気風は、減少する貴族の軍事的な役割に対する反応と見ることが可能であり、次第にほぼ完全に元々の軍事的な姿から離れることになった[85]。騎士道精神は新しい(世俗的な)[86]騎士団の形を通して表現を与えられ、初めてグレゴリイ勲章が1325年にカーロイ1世により創設され、恐らく最もよく知られているのは、1348年にエドワード3世が創設したイングランドのガーター勲章である[87]。

宗教

[編集]教会大分裂

[編集]フランス王は教皇に対して優越さを増し、遂に1309年に聖座をアヴィニョンに移すことになった[88]。教皇が1377年にローマに戻ると、アヴィニョンとローマで異なる教皇を選ぶことになり、教会大分裂(1378年-1417年)に発展した[89]。この大分裂はヨーロッパを政治的な線で分け、フランスやその同盟国スコットランドやスペイン王国は、アヴィニョンの教皇を支援する一方で、フランスの敵イングランドは、ポルトガルやスカンディナヴィア、ドイツのほとんどの諸侯とともにローマの教皇の後ろ盾となった[90]。

コンスタンツ公会議(1414年–1418年)で教皇は一旦ローマの教皇で統一された[91]。たとえこの統一がもう一つの百年戦争を終わりにし、教皇が以前よりも大きな物質的な成功を収めても、教会大分裂は回復不能の損害であった[92]。教会の内紛は、教会の普遍的な支配に対する主張を損ない、人民や支配者の中に反教権主義を助長し、改革運動への道筋をつけた[93]。

改革運動

[編集]ジョン・ウィクリフ

[編集]カトリック教会は中世後期に異端派の運動と長く戦ったが、内部からの改革に向けた要求に遭遇し始めた[94]。その始めはイングランドのオックスフォード大学教授ジョン・ウィクリフであった[95]。ウィクリフは聖書は宗教上の問題に関して唯一の権威であるべきだと主張し、聖変化や禁欲、贖宥状に対して思い切った意見を述べた[96]。イングランドの貴族にジョン・オブ・ゴーントのような有力な支持者がいたにもかかわらず、この運動は続けられなかった。ウィクリフ自身は苦しまずに世を去ったが、支持者のロラード派は、結局イングランドで抑圧された[97]。

ヤン・フス

[編集]リチャード2世がアン・オブ・ボヘミアと結婚すると、両国に交流が生まれ、ヨーロッパのこの地域にロラードの思想が齎された[98]。チェコの聖職者ヤン・フスの教えは、ジョン・ウィクリフのものを基礎にしていたが、支持者のフス派は、ロラード派より大きな政治的影響力を保持することになった[99]。フスはボヘミアで大きな支持を得て、1414年、自分の主張を弁護するためにコンスタンツ公会議への出席を求められた[100]。1415年に異端として火刑に処せられると、チェコにおける民衆の騒乱に発展した[100]。次のフス戦争は内輪もめに陥り、チェコの宗教的・国家的独立にはつながらなかったが、国内のカトリック教会やドイツ人は、弱体化した[101]。

マルティン・ルター

[編集]

専門家にとっては中世を外れた事件だが、マルティン・ルターの宗教改革は、西方教会の統一(中世を特色付ける特質の一つ)を終わらせた[102]。

ドイツの僧侶ルターは1517年10月31日にヴィッテンベルクの教会で95ヶ条の論題を発表して宗教改革を始めた[103]。行動の背景には1514年にレオ10世が新しいサン・ピエトロ大聖堂建設に向けた贖宥状を更新したことに対する直接の憤りがあった[104]。ルターは1521年にヴォルムス帝国議会で異端の考えを撤回するよう要求された[105]。拒むと、カール5世により帝国内での活動を禁止された[106]。フリードリヒ3世の庇護を受けてドイツ語に聖書を翻訳できるようになった[107]。

多くの世俗の支配者にとって宗教改革は自身の富と権勢を拡大できる歓迎すべき機会であった[108]。カトリック教会はカトリックまたは対抗宗教改革と呼ばれている改革運動の要求を受けた[109]。ヨーロッパは北のプロテスタントと南のカトリックに分裂し、16世紀と17世紀の宗教戦争につながった[110]。

貿易と商業

[編集]

東地中海で増大するオスマン帝国の優勢な支配は、次々と変わりの貿易路を探し始めた西側のキリスト教諸国にとって貿易の障害を生じた[111]。ポルトガルとスペインの探検家は、インドに向かうアフリカの南やアメリカ州に向かう大西洋を横切るといった新しい通商路を発見した[112]。ジェノヴァやヴェネツィアの商人がフランドルと直接海上を結ぶ経路を開いたので、シャンパーニュは大して重要ではなくなった[113]。

同時にイングランドの羊毛輸出は、刈り取ったばかりの羊毛から加工した布に移行し、低地域の布製造業に打撃を与えることになった[114]。バルト海や北海ではハンザ同盟が14世紀に頂点に達したが、15世紀には没落に向かい始めた[115]。

13世紀後半と14世紀前半に主にイタリアや神聖ローマ帝国の一部でも歴史家が「商業革命」と名付けている動きがあった[116]。この時代に革新されたものに商社の新しい形態や保険の発行があり、二つは商業投機のリスクを減らすのに寄与し、高利貸しに対するキリスト教徒のための教会法を回避する為替手形などの信用取引の形態や貴金属を運ぶ際の危険を除去したり会計の新しい形態(特に複式簿記)は、更に良く監視や正確さを求められた[117]。

金融の拡大とともに貿易権は大手の商人により油断なく守られることになった。イングランドの羊毛繊維のように特定の貿易で独占を全国規模の特別な会社が保証されることになるとはいえ、都会ではギルドの権限が伸びていた[118]。この発展で恩恵を受けた人は、莫大な富を蓄積することになる。ドイツのフッガー家やイタリアのメディチ家、イングランドのサフォーク公爵のような家族やフランスのジャック・クールのような個人は、国王の戦争に金融支援を行い、その過程で大きな政治的な権勢を手に入れることになる[119]。

14世紀の人口危機が絶対的な条件で劇的な減少を招いたことは疑いがないが、衰退は人口の減少より大きかったかという活発な歴史論争がある[120]。古い正統派的な学説は、ルネサンスの芸術品が大いなる絢爛さの結果であるとしたとはいえ、最近の研究は、いわゆる「ルネサンス不況」があったかもしれないと提案している[121]。この事例について納得できる主張にもかかわらず統計上の証拠は、明確な結論を得られるには実に不完全すぎる[122]。

芸術と科学

[編集]14世紀、スコラ学の卓越した学術的傾向は、人文主義者の運動から挑戦を受けた。主として古典言語を復活させる試みだったが、1453年のコンスタンティノープルの陥落後に西側に難民となることを求めた東ローマ帝国の学者の助けを得て運動は科学、芸術、文学の分野でも革新につながった[123]。

科学ではアリストテレスのような古典的な権威が初めて古代の遺物として挑戦を受けた。芸術では人文主義がルネサンスの様式をとった。15世紀、ルネサンスは大抵は北イタリアの都市国家に限定された非常に地域色の強い現象であったが、芸術の発展は、更に北の特にオランダで起きていた[3]。

哲学、科学、技術

[編集]

13世紀の卓越した哲学派は、アリストテレスの教えとキリスト教神学のトマス主義的調和であった[124]。パリ大学で制定された罪の宣告は、異端と理解できる思想に対して制限(アリストテレス式の思想に関する含蓄のある制限)があった[125]。理性の世界と信仰の世界は分けなければならないと主張したオッカムのウィリアムにより選択肢は提示された。オッカムは単純な理論は更に複雑な理論の方を好み気付かない現象について推測するのは避けられているとするけちの理論(オッカムの剃刀)を紹介した.[126]。

この新しい接近法は、アリストテレス式の科学の教理に関する抑制から科学的思索を開放し、新しい接近法への道筋をつけた。特に運動理論の分野では、ジャン・ビュリダンやニコル・オレーム、オックスフォード計算者がアリストテレスの著作に挑戦すると、大きな進展が見られた[127]。ビュリダンは慣性の現代の概念に向けた重要な一歩である投射物の運動の原因として運動量の理論を発展させた[128]。こうした学者の作業は、ニコラウス・コペルニクスの地動説の世界観の先を行くものであった[129]。

アラブや中国起源かヨーロッパ独自の改良かは別にして、この時代の技術発明には、政治的・社会的発展(特に火薬、印刷技術、方位磁針)に大きな影響を与えた。戦場への火薬の導入は、軍事組織だけにとどまらず、国民国家の進展に寄与した。ヨハネス・グーテンベルクの活字印刷技術は、宗教改革だけでなく、徐々に平等主義社会に発展する知識の普及も可能にした。ヤコブの杖やアストロラーベ、造船技術の発展のような発明と共に方位磁針は、世界の大洋の航海や植民地主義の初期の段階を可能にした[130]。眼鏡や柱時計のような改良は、毎日の暮らしに更に大きな影響を与えた[131]。

視覚芸術と建築

[編集]ルネサンス芸術の先駆者は、既に14世紀のジョットの作品に見られる。ジョットは三次元の現実性を表現しようとし人間の真の感動とともに人生を捧げた最初の画家であった[132]。しかし最も重要な発展は、15世紀のフィレンツェで行われた。商人階級の富は、芸術に対する広範な後援を行うことができ、最大の後援者は、メディチ家であった[133]。

この時代はマサッチオの作品で発見され後にブルネレスキが訴えた遠近法の理論のように重要な技術革新が数点ある[134]。更に大きな写実主義は、ドナテッロのような芸術家が擁護した人体の科学的な研究を通しても行われた[135]。このことは古典的なモデルの研究にヒントを得た彫刻に特に良く表れている[136]。運動の中心がローマに移ると、時代は盛期ルネサンスの巨匠ダ・ヴィンチやミケランジェロ・ブオナローティ、ラファエロ・サンティで最盛期を迎えた[137]。

イタリアルネサンスの思想は、ゆっくりとアルプスを通って北ヨーロッパに達したが、重要な芸術改革は、低地帯でも行われた[138]。かつて信じられていたような油彩画の発明者ではなかったが、ヤン・ファン・エイクは新しい手段の擁護者であり、大きな写実主義の作品や詳細図を作るのに用いた[139]。二つの文化は、影響を与え合い、学び合ったが、オランダの絵は、イタリアの理想化された構図より依然構成と外観に焦点を当てていた[140]。

北ヨーロッパ諸国ではゴシック建築が依然標準であり、ゴシック様式の大聖堂が、更に精巧に作られていた[141]。一方イタリアではここでも古典的な理想からヒントを得て建築は違った方向に進んでいた。この時代最高の作品は、ジョットの鐘楼、ギベルティの洗礼堂の門、ブルネレスキによる前代未聞の均整のとれた大聖堂のドーム建築、これらはすべてフィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂のものである[142]。

文学

[編集]中世後期の文学における最も重要な発展は、自国語が優勢になったことであった[143]。自国語は11世紀から最大の大衆分野が武勲詩やトルバドゥール抒情詩と恋愛叙事詩、騎士道物語であったフランスやイングランドで用いられた[144]。イタリアは後に自国語における母語文学を発展させたが、この時代の最も重要な発展が行われることになるのは、イタリアであった[145]。

14世紀に書かれたダンテ・アリギエーリの神曲は、古典的な理想と中世の世界観を合わせたものである[146]。イタリア語の発展に寄与したもう一人は、デカメロンを書いたボッカッチョであった[147]。自国語を精励するのにラテン語を排除する必要はなかったが、ダンテとボッカッチョはともに(歌曲集が自国語も発展させ内容は最初の現代抒情詩とみなされる)ペトラルカとしてイタリア語同様にラテン語で沢山書いた[148]。3人の詩人は、共に現代イタリア語の標準としてトスカーナ方言を創設した[149]。

新しい文学様式は急速に拡大し、フランスでウスタシュ・ドゥシャンやギヨーム・ド・マショーのような作家が成長した[150]。イングランドではジョフリー・チョーサーが毎日の暮らしの物語がボッカチョにより大いに発展したカンタベリー物語とともに書き言葉としての英語を創設するのに寄与した[151]。自国語文学の拡大は、結局遠くボヘミアやバルト海、スラブ、ビザンティン世界に達した[152]。

音楽

[編集]音楽は聖俗両方において重要な部分であり、大学ではリベラル・アーツの四課の1つであった[153]。13世紀前半に宗教音楽で支配的な形態は、各パートでテキストが異なる形式のモテットであった[154] 。1330年代以降は独立した声部がより複雑に融合したポリフォニー音楽が登場した[155] 。ポリフォニーはプロヴァンス地方のトルバドゥールの世俗音楽でも一般的となった。それらの多くは13世紀のアルビジョア十字軍の犠牲になったが、その影響はアヴィニョンの教皇庁にも及んだ[156]。

新しい様式の代表は、しばしばアルス・ノーヴァと呼ばれるもので、これは古いアルス・アンティクアと対比される。その主な作曲者はフィリップ・ド・ヴィトリやギョーム・ド・マショーである[157]。同時代のイタリア(トルバドゥールたちが避難してきていた)のものはトレチェント音楽として知られる。主な作曲家はジョヴァンニ・ダ・カッシャやヤコポ・ダ・ボローニャ、フランチェスコ・ランディーニである[158] 。正教会音楽の主要な改革者は14世紀前半のヨアン・ククゼルである。彼はまたバルカン半島でその後用いられるようになった記譜法を導入した。

歴史編集

[編集]14世紀と15世紀を研究する18世紀の歴史家にとって中心主題は古代の学問の再発見と個人の精神の顕現と共にルネサンスであった[159]。このことはヤーコプ・ブルクハルトの言葉で「人は崇高な個人となりそれなりに自分自身を認めた」(『イタリアにおけるルネサンス文明』(1860年))イタリアを中心に行われた[160]。この提案は後に挑戦を受け、12世紀は大きな文化的な達成がなされた世紀であると主張された[161]。

経済学的・人口統計学的手法が歴史研究に応用されたので、中世後期を交代と危機の時代と見る傾向が、急速に強まった。ベルギーの歴史家アンリ・ピレンヌは第一次世界大戦の頃に現在常識となっている区分けの中世前期、中世盛期、中世後期を紹介した[162]。『中世の秋』(1919年)で中世後期の悲観的な視点を主に一般化するのに与ったオランダの同僚ヨハン・ホイジンガのものである[163]。研究対象をイタリアよりはフランスやネーデルラントに焦点を当てたホイジンガには絶望と衰微が主題であって、再生ではなかった[164]。

この時代に関する現代の歴史編集は、革新と危機の両極端の間で合意に至っている[164]。現在(一般的に)アルプスの北と南で状況は非常に異なったと認められていて、「中世後期」はイタリアの歴史編集では完全に回避されることが珍しくない[165]。「ルネサンス」という用語は、依然として知的であったり文化的であったり芸術的な発展を述べるのに有用だとみなされているが、ヨーロッパ全体の歴史上の画期的な特徴を定義するものではない[102]。14世紀から(時に)16世紀までを含む時代は、逆に別の傾向(回復や西方教会の統一の終焉と続く国民国家の出現、世界の他の地域へのヨーロッパの興隆の拡大)により特徴づけられると見られている[102]。

関連項目

[編集]参照

[編集]- ^ Cantor, p. 480.

- ^ Cantor, p. 594.

- ^ a b 下記を参照のこと。

- ^ Allmand (1998), p. 3; Holmes, p. 294; Koenigsberger, pp. 299–300.

- ^ Brady et al., p. xvii; Jones, p. 21.

- ^ Allmand (1998), p. 29; Cantor, p. 514; Koenigsberger, pp. 300–3.

- ^ Brady et al., p. xvii; Holmes, p. 276; Ozment, p. 4.

- ^ Hollister, p. 366; Jones, p. 722.

- ^ Allmand (1998), p. 703

- ^ Bagge, Sverre; Mykland, Knut (1989). Norge i dansketiden: 1380–1814 (2nd ed.). Oslo: Cappelen. ISBN 9788202123697

- ^ Allmand (1998), p. 673.

- ^ Allmand (1998), p. 193.

- ^ Alan Cutler (1997年8月13日). “The Little Ice Age: When global cooling gripped the world”. The Washington Post. 2008年3月12日閲覧。

- ^ Jones, pp. 348–9.

- ^ Jones, pp. 350–1; Koenigsberger, p. 232; McKisack, p. 40.

- ^ Jones, p. 351.

- ^ Allmand (1998), p. 458; Koenigsberger, p. 309.

- ^ Allmand (1998), p. 458; Nicholas, pp. 32–3.

- ^ Hollister, p. 353; Jones, pp. 488–92.

- ^ McKisack, pp. 228–9.

- ^ Hollister, p. 355; Holmes, pp. 288-9; Koenigsberger, p. 304.

- ^ Duby, p. 288-93; Holmes, p. 300.

- ^ Allmand (1998), pp. 450-5; Jones, pp. 528-9.

- ^ Allmand (1998), p. 455; Hollister, p. 355; Koenigsberger, p. 304.

- ^ Allmand (1998), p. 455; Hollister, p. 363; Koenigsberger, pp. 306-7.

- ^ Holmes, p. 311–2; Wandycz, p. 40

- ^ Hollister, p. 362; Holmes, p. 280.

- ^ Cantor, p. 507; Hollister, p. 362.

- ^ Allmand (1998), pp. 152–153; Cantor, p. 508; Koenigsberger, p. 345.

- ^ Wandycz, p. 38.

- ^ Wandycz, p. 40.

- ^ Jones, p. 737.

- ^ Koenigsberger, p. 318; Wandycz, p. 41.

- ^ Jones, p. 7.

- ^ Martin, pp. 100–1.

- ^ Koenigsberger, p. 322; Jones, p. 793; Martin, pp. 236–7.

- ^ Martin, p. 239.

- ^ Allmand (1998), p. 754; Koenigsberger, p. 323.

- ^ Allmand, p. 769; Hollister, p. 368.

- ^ Hollister, p. 49.

- ^ Allmand (1998), pp. 771–4; Mango, p. 248.

- ^ Hollister, p. 99; Koenigsberger, p. 340.

- ^ Jones, pp. 796–7.

- ^ Jones, p. 875.

- ^ a b Hollister, p. 360; Koenigsberger, p. 339.

- ^ Hollister, p. 338.

- ^ Allmand (1998), p. 586; Hollister, p. 339; Holmes, p. 260.

- ^ Allmand, pp. 150, 155; Cantor, p. 544; Hollister, p. 326.

- ^ Allmand (1998), p. 547; Hollister, p. 363; Holmes, p. 258.

- ^ Cantor, p. 511; Hollister, p. 264; Koenigsberger, p. 255.

- ^ Allmand (1998), p. 577.

- ^ Hollister, p. 356; Koenigsberger, p. 314; Reilly, p. 209.

- ^ Allmand (1998), p. 162; Hollister, p. 99; Holmes, p. 265.

- ^ Allmand (1998), p. 192; Cantor, 513.

- ^ Cantor, 513; Holmes, pp. 266–7.

- ^ Grove, Jean M. (2003). The Little Ice Age. London: Routledge. ISBN 0415014492

- ^ Jones, p. 88.

- ^ Harvey, Barbara F. (1991). “Introduction: The 'Crisis' of the Early Fourteenth Century”. In Campbell, B.M.S.. Before the Black Death: Studies in The 'Crisis' of the Early Fourteenth Century. Manchester: Manchester University Press. pp. 1–24. ISBN 0-7190-3208-3

- ^ Jones, pp. 136–8;Cantor, p. 482.

- ^ Herlihy (1997), p. 17; Jones, p. 9.

- ^ Hollister, p. 347.

- ^ Duby, p. 270; Koenigsberger, p. 284; McKisack, p. 334.

- ^ Koenigsberger, p. 285.

- ^ Cantor, p. 484; Hollister, p. 332; Holmes, p. 303.

- ^ Cantor, p. 564; Hollister, pp. 332–3; Koenigsberger, p. 285.

- ^ Hollister, pp. 332–3; Jones, p. 15.

- ^ Chazan, p. 194.

- ^ Hollister, p. 330; Holmes, p. 255.

- ^ Brady et al., pp. 266–7; Chazan, pp. 166, 232; Koenigsberger, p. 251.

- ^ a b Klapisch-Zuber, p. 268.

- ^ Hollister, p. 323; Holmes, p. 304.

- ^ Jones, p. 164; Koenigsberger, p. 343.

- ^ a b Allmand (1998), p. 125

- ^ Jones, p. 350; McKisack, p. 39; Verbruggen, p. 111.

- ^ Allmand (1988), p. 59; Cantor, p. 467.

- ^ McKisack, p. 240, Verbruggen, pp. 171–2

- ^ Contamine, pp. 139–40; Jones, pp. 11–2.

- ^ Contamine, pp. 198–200.

- ^ Allmand (1998), p. 169; Contamine, pp. 200–7.

- ^ Cantor, p. 515.

- ^ Contamine, pp. 150–65; Holmes, p. 261; McKisack, p. 234.

- ^ Contamine, pp. 124, 135.

- ^ Contamine, pp. 165–72; Holmes, p. 300.

- ^ Cantor, p. 349; Holmes, pp. 319–20.

- ^ Hollister, p. 336.

- ^ http://www.newadvent.org/cathen/03691a.htm

- ^ Cantor, p. 537; Jones, p. 209; McKisack, p. 251.

- ^ Cantor, p. 496.

- ^ Cantor, p. 497; Hollister, p. 338; Holmes, p. 309.

- ^ Hollister, p. 338; Koenigsberger, p. 326; Ozment, p. 158.

- ^ Cantor, p. 498; Ozment, p. 164.

- ^ Koenigsberger, pp. 327–8; MacCulloch, p. 34.

- ^ Hollister, p. 339; Holmes, p. 260; Koenigsberger, pp. 327–8.

- ^ 異端派の運動に関する本質と抑圧の有名な記述は、エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリの Montaillou: Cathars and Catholics in a French Village, 1294–1324. London: Scolar Press. (1978). ISBN 0859674037である。

- ^ MacCulloch, p. 34–5.

- ^ Allmand (1998), p. 15; Cantor, pp. 499–500; Koenigsberger, p. 331.

- ^ Allmand (1998), pp. 15–6; MacCulloch, p. 35.

- ^ Holmes, p. 312; MacCulloch, pp. 35–6; Ozment, p. 165.

- ^ Allmand (1998), p. 16; Cantor, p. 500.

- ^ a b Allmand (1998), p. 377; Koenigsberger, p. 332.

- ^ Allmand (1998), p. 353; Hollister, p. 344; Koenigsberger, p. 332–3.

- ^ a b c Brady et al., p. xvii.

- ^ MacCulloch, p. 115.

- ^ MacCulloch, pp. 70, 117.

- ^ MacCulloch, p. 127; Ozment, p. 245.

- ^ MacCulloch, p. 128.

- ^ Ozment, p. 246.

- ^ Allmand (1998), pp. 16–7; Cantor, pp. 500–1.

- ^ MacCulloch, p. 107; Ozment, p. 397.

- ^ MacCulloch, p. 266; Ozment, pp. 259–60.

- ^ Allmand (1998), pp. 159–60; Pounds, pp. 467–8.

- ^ Hollister, pp. 334–5.

- ^ Cipolla (1976), p. 275; Koenigsberger, p. 295; Pounds, p. 361.

- ^ Cipolla (1976), p. 283; Koenigsberger, p. 297; Pounds, pp. 378–81.

- ^ Cipolla (1976), p. 275; Cipolla (1994), p. 203, 234; Pounds, pp. 387–8.

- ^ Koenigsberger, p. 226; Pounds, p. 407.

- ^ Cipolla (1976), pp. 318–29; Cipolla (1994), pp. 160–4; Holmes, p. 235; Jones, pp. 176–81; Koenigsberger, p. 226; Pounds, pp. 407–27.

- ^ Jones, p. 121; Pearl, pp. 299–300; Koenigsberger, pp. 286, 291.

- ^ Allmand (1998), pp. 150–3; Holmes, p. 304; Koenigsberger, p. 299; McKisack, p. 160.

- ^ Pounds, p. 483.

- ^ Cipolla, C.M. (1964). “Economic depression of the Renaissance?”. Economic History Review xvi: 519–24.

- ^ Pounds, pp. 484–5.

- ^ Allmand (1998), pp. 243–54; Cantor, p. 594; Nicholas, p. 156.

- ^ Jones, p. 42; Koenigsberger, p. 242.

- ^ Hans Thijssen (2003年). “Condemnation of 1277”. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2008年4月21日閲覧。

- ^ Grant, p. 142; Nicholas, p. 134.

- ^ Grant, pp. 100–3, 149, 164–5.

- ^ Grant, pp. 95–7.

- ^ Grant, pp. 112–3.

- ^ Jones, pp. 11–2; Koenigsberger, pp. 297–8; Nicholas, p. 165.

- ^ Grant, p. 160; Koenigsberger, p. 297.

- ^ Cantor, p. 433; Koenigsberger, p. 363.

- ^ Allmand (1998), p. 155; Brotton, p. 27.

- ^ Burke, p. 24; Koenigsberger, p. 363; Nicholas, p. 161.

- ^ Allmand (1998), p. 253; Cantor, p. 556.

- ^ Cantor, p. 554; Nichols, pp. 159–60.

- ^ Brotton, p. 67; Burke, p. 69.

- ^ Allmand (1998), p. 269; Koenigsberger, p. 376.

- ^ Allmand (1998), p. 302; Cantor, p. 539.

- ^ Burke, p. 250; Nicholas, p. 161.

- ^ Allmand (1998), pp. 300–1, Hollister, p. 375.

- ^ Allmand (1998), p. 305; Cantor, p. 371.

- ^ Jones, p. 8.

- ^ Cantor, p. 346.

- ^ Curtius, p. 387; Koenigsberger, p. 368.

- ^ Cantor, p. 546; Curtius, pp. 351, 378.

- ^ Curtius, p. 396; Koenigsberger, p. 368; Jones, p. 258.

- ^ Curtius, p. 26; Jones, p. 258; Koenigsberger, p. 368.

- ^ Koenigsberger, p. 369.

- ^ Jones, p. 264.

- ^ Curtius, p. 35; Jones. p. 264.

- ^ Jones, p. 9.

- ^ Allmand, p. 319; Grant, p. 14; Koenigsberger, p. 382.

- ^ Allmand, p. 322; Wilson, p. 229.

- ^ Wilson, pp. 229, 289–90, 327.

- ^ Koenigsberger, p. 381; Wilson, p. 329.

- ^ Koenigsberger, p. 383; Wilson, p. 329.

- ^ Wilson, pp. 357–8, 361–2.

- ^ Brady et al., p. xiv; Cantor, p. 529.

- ^ Burckhardt, Jacob (1860). The Civilization of the Renaissance in Italy. p. 121. ISBN 0060904607

- ^ Haskins, Charles Homer (1927). The Renaissance of the Twelfth Century. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. ISBN 0198219342

- ^ "Les periodes de l'historie du capitalism", Academie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres, 1914.

- ^ Huizinga, Johan (1924). The Waning of the Middle Ages: A Study of the Forms of Life, Thought and Art in France and the Netherlands in the XIVth and XVth Centuries. London: E. Arnold. ISBN 0312855400

- ^ a b Allmand, p. 299; Cantor, p. 530.

- ^ Le Goff, p. 154. See e.g. Najemy, John M. (2004). Italy in the Age of the Renaissance: 1300–1550. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0198700407

出典

[編集]一般:

- The New Cambridge Medieval History, vol. 6: c. 1300 - c. 1415, (2000). Michael Jones (ed.), Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-36290-3.

- The New Cambridge Medieval History, vol. 7: c. 1415 - c. 1500, (1998). Christopher Allmand (ed.), Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-38296-3.

- Brady, Thomas A., Jr., Heiko A. Oberman, James D. Tracy (eds.) (1994). Handbook of European History, 1400–1600: Late Middle Ages, Renaissance and Reformation. Leiden, New York: E.J. Brill. ISBN 9004097627

- Cantor, Norman (1994). The Civilization of the Middle Ages. New York: Harper Perennial. ISBN 0060170336

- Hay, Denys (1988). Europe in the Fourteenth and Fifteenth Centuries (2nd ed.). London: Longman. ISBN 0582491797

- Hollister, C. Warren (2005). Medieval Europe: A Short History (10th ed.). McGraw-Hill Higher Education. ISBN 0072955155

- Holmes, George (ed.) (2001). The Oxford History of Medieval Europe (New ed.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 0192801333

- Keen, Maurice (1991). The Penguin History of Medieval Europe (New ed.). London: Penguin Books. ISBN 0140136304

- Le Goff, Jacques (2005). The Birth of Europe: 400-1500. WileyBlackwell. ISBN 0631228888

- Waley, Daniel; Denley, Peter (2001). Later Medieval Europe: 1250-1520 (3rd ed.). London: Longman. ISBN 0582258316

特定の地域:

- Abulafia, David (1997). The Western Mediterranean Kingdoms: The Struggle for Dominion, 1200-1500. London: Longman. ISBN 0582078202

- Duby, Georges (1993). France in the Middle Ages, 987-1460: From Hugh Capet to Joan of Arc (New ed.). WileyBlackwell. ISBN 0631189459

- Fine, John V.A. (1994). The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest (Reprint ed.). Ann Arbor: University of Michigan Press. ISBN 0472082604

- Jacob, E.F. (1961). The Fifteenth Century: 1399–1485. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-821714-5

- McKisack, May (1959). The Fourteenth Century: 1307–1399. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-821712-9

- Mango, Cyril (ed.) (2002). The Oxford History of Byzantium. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0198140983

- Martin, Janet (2007). Medieval Russia, 980–1584 (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521859166

- Najemy, John M. (ed.) (2004). Italy in the Age of the Renaissance: 1300-1550 (New ed.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 0198700407

- Reilly, Bernard F. (1993). The Medieval Spains. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521397413

- Wandycz, Piotr (2001). The Price of Freedom: A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present (2nd ed.). London: Routledge. ISBN 0415254914

社会:

- Chazan, Robert (2006). The Jews of Medieval Western Christendom: 1000-1500. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521616646

- Herlihy, David (1985). Medieval Households. Cambridge, Massachusetts; London: Harvard University Press. ISBN 0674563751

- Herlihy, David (1968). Medieval Culture and Society. London: Macmillan. ISBN 0881337471

- Jordan, William Chester (1996). The Great Famine: Northern Europe in the Early Fourteenth Century. New Jersey: Princeton University Press. ISBN 0691011346

- Klapisch-Zuber, Christiane (1994). A history of women in the West (New ed.). Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press. ISBN 0674403681

ペスト:

- Benedictow, Ole J. (2004). The Black Death 1346-1353: The Complete History. Woodbridge: Boydell Press. ISBN 0851159435

- Herlihy, David (1997). The Black Death and the transformation of the West. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press. ISBN 0750932023

- Horrox, Rosemary (1994). The Black Death. Manchester: Manchester University Press. ISBN 0719034973

- Ziegler, Philip (2003). The Black Death (New ed.). Sutton: Sutton Publishing Ltd.. ISBN 0750932023

戦争:

- Allmand, Christopher (1988). The Hundred Years War: England and France at War c.1300-c.1450. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521319234

- Contamine, Philippe (1984). War in the Middle Ages. Oxford: Blackwell. ISBN 0631131426

- Curry, Anne (1993). The Hundred Years War. Basingstoke: Macmillan. ISBN 0333531752

- Keen, Maurice (1984). Chivalry. New Haven: Yale University Press. ISBN 0300031505

- Verbruggen, J. F. (1997). The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages: From the Eighth Century to 1340 (2nd ed.). Woodbridge: Boydell Press. ISBN 0851156304

経済:

- Cipolla, Carlo M. (1993). Before the Industrial Revolution: European Society and Economy 1000–1700 (3rd ed.). London: Routledge. ISBN 0415090059

- Cipolla, Carlo M. (ed.) (1993). The Fontana Economic History of Europe, Volume 1: The Middle Ages (2nd ed.). New York: Fontana Books. ISBN 0855271590

- Postan, M.M. (2002). Mediaeval Trade and Finance. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521522021

- Pounds, N.J.P. (1994). An Economic History of Medieval Europe (2nd ed.). London and New York: Longman. ISBN 0582215994

宗教:

- Kenny, Anthony (1985). Wyclif. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0192876473

- MacCulloch, Diarmaid (2005). The Reformation. Penguin. ISBN 0-14-303538-X

- Ozment, Steven E. (1980). The Age of Reform, 1250-1550: An Intellectual and Religious History of Late Medieval and Reformation Europe. New Haven and London: Yale University Press. ISBN 0300024770

- Smith, John H. (1970). The Great Schism, 1378. London: Hamilton. ISBN 0241015200

- Southern, R.W. (1970). Western society and the Church in the Middle Ages. Harmondsworth: Penguin Books. ISBN 0140205039

芸術と科学:

- Brotton, Jerry (2006). The Renaissance: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0192801635

- Burke, Peter (1998). The European Renaissance: Centres and Peripheries (2nd ed.). Oxford: Blackwell. ISBN 0631198458

- Curtius, Ernest Robert (1991). European Literature and the Latin Middle Ages (New ed.). New York: Princeton University Press. ISBN 0691018995

- Grant, Edward (1996). The Foundations of Modern Science in the Middle Ages: Their Religious, Institutional, and Intellectual Contexts. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521567629

- Snyder, James (2004). Northern Renaissance Art: Painting, Sculpture, the Graphic Arts from 1350 to 1575 (2nd ed.). Prentice Hall. ISBN 0131895648

- Welch, Evelyn (2000). Art in Renaissance Italy, 1350-1500 (reprint ed.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-284279-X

- Wilson, David Fenwick (1990). Music of the Middle Ages. New York: Schirmer Books. ISBN 0-02-872951-X