ライフセービング

ライフセービング(英: lifesaving, life saving、救命行為)は、ヨーロッパを発祥とする救助、蘇生、応急処置、とくに一次救命処置のこと。海に限らず川・湖沼・プールなど水辺の事故に対する救命活動を意味することが多いが、ライフセービングとは本来、氷上や山岳地における救助、洪水などの災害時の救命活動、糖尿病や心臓発作、高山病、低体温症や凍傷、熱中症、ショックの治療といった救急医療活動も含まれている。

ここでは日本の現状を汲み、水辺における人命救助・事故防止をボランティアで行う社会活動をライフセービングと称する。

定義

[編集]サーフ

[編集]

一般的にライフセービングとは溺れかかった者を引き上げ、必要に応じて人工呼吸や心臓マッサージなどの応急処置を組織的かつ合理的に行う活動、および事故回避のための様々な活動を指す。

海におけるライフセービングは特にサーフ・ライフセービング (Surf lifesaving) と呼ばれ、主にオーストラリアで発展した。海流、波や津波、潮汐や高潮、危険な海洋生物など海洋に適した技術や知識が問われる。サーフ(磯浜)を省いてライフセービングと略すことも多い。サーフ・ライフセービング技術を競うことから派生したスポーツは、単にライフセービングと呼ばれる。詳しくはライフセービング (スポーツ)を参照。

ボランティアとして、ライフセービング活動を行う者をライフセーバー(Life Saver 命を救う者)、狭義ではライフセーバー資格を持つ者のみをライフセーバーと呼ぶ。サーフ・ライフセーバーは海を専門に活動する者である。ライフセーバーは、パトロール地域ごとに組織されるLC、LSC(ライフセービング・クラブ)またはSLC、SLSC(サーフ・ライフセービング・クラブ)というクラブに所属している。(例:九十九里LC)

またライフセービング(スポーツ)選手、救命用具の浮き輪もライフセーバーとも呼ばれる。プロライフセーバーと言う時は、救命活動のプロではなく、ライフセービング(スポーツ)におけるプロ選手を指す。

ライフガード

[編集]

ライフセービングを職業とする者はライフガード(命を守る者)と呼ばれる。 フルタイムやパートタイムで地方公務員やスポーツ施設社員として勤務することが多い。日本では「アルバイトでライフセーバー」と言うことがあるが、アルバイトとして雇われるならば「ライフガード」である。

欧・米・豪の海岸などは普段から自治体に雇用されたライフガードがパトロールしており、シーズン中の週末や休日に本職を別に持つボランティアがライフセーバーとしてパトロールに参加するという形態をとっている。(Lifeguardと一語の時は水辺のライフガード、Life Guardの二語に分かれる時はスイスやイギリスの近衛騎兵ライフ・ガード連隊を意味する。)

アメリカ合衆国では19世紀末からライフガードの雇用が始まっており名称が広く普及している。そのためライフセーバーという呼称が使われることはめったになく、ライフセーバーズ・キャンディ(名前の由来は救命浮き輪)を指すことの方が多い。また1989年から2001年にアメリカ、後に世界中で放映され、ギネスブックによると史上最も視聴者の多いとされる[1]テレビ番組『ベイウォッチ』の影響で、アメリカ英語圏外でもライフセーバーをライフガードと呼ぶ場合が増え境界線が曖昧になってきている。ただしスポーツ選手のライフセーバーをライフガードと呼ぶのはアメリカのみで、他国は現在もライフセーバーという呼称を用いる。

救助員・監視員

[編集]日本では、ライフセーバーが救助員や監視員と同一視されることが多い。しかし、救助はあくまでもライフセービング活動の一つである。ボランティア・チームの中には、救助資格の取得を目指して訓練中の者が監視や無線連絡を担当したり、車椅子に乗ったライフセーバーが警備長を務める[2]など、一概にライフセーバー = 救助員とは言えない。

泳げない者や高校生を座って見ているアルバイトとして雇うケースもある監視員[3]に対し、ライフセーバーはボランティアといえども救助や安全管理に必要な知識・技術・体力・泳力のあることが資格によって保証されている。監視員とライフセーバーの最大の違いは、ライフセーバーが監視より一歩踏み込んだ事故防止のために様々な行動を取る点(詳しくは奉仕活動としてのライフセービングを参照。)と、夏に限らず年間を通じて救助のための技術を磨き続ける点でもある。

規定色

[編集]

日本で販売されている飲料の「ライフガード」は、キャッチフレーズに「サバイバル」という言葉が含まれるためパッケージがカモフラージュ(緑や茶色)になっているが、ライフガードおよびライフセービングの国際規定色は赤と黄色である。

ビーチなどでは、長方形の旗を上下2つの長方形に分割して上半分が赤で、下半分が黄色の二色旗を2本使用する。ライフガード、またはライフセーバーが監視中で安心して遊泳できる区域は、この2本の二色旗の間(“Between the flags”)であると国際的に定められている。日本ではまだ完全に普及しておらず、ライフセーバーが活動する海水浴場の約半数[4]の場所で使用されている。この二色旗は海上で船舶同士が用いる国際信号旗において、「海中への転落者あり、要救助」 (Man overboard) を示す赤と黄色のO旗(オーき)に由来しており、1930年代からオーストラリアのサーフ・ライフセービング界で用いられてきた[5]。この二色はトリアージにおいても、重篤患者(赤)、早期処置の必要な患者(黄色)という救命活動の段階分けに使われている。また国際標準化機構の安全色(ISO 3864)や水辺における安全標識の色(ISO 20712)として定められているものである。日本工業規格の安全色彩(JIS Z 9101)においても赤は危険、黄色は注意をうながす意味となっている[6]。

そのため、世界各国の各自治体で活動するライフセーバーのユニフォームは赤と黄色の二色であり、トレードマークの水泳帽(パトロール・キャップ)も四分割して交互に赤と黄色を入れた二色帽である。ライフガードやライフセービング(スポーツ)のユニフォームも、海を表す青や白とともに赤や黄色が採用されることが多い。

事業を世界中で展開しているドイツの運送会社のDHLは、複数の国でライフセービング団体の公式スポンサーやパートナーとなっている。例えばオーストラリアのライフセーバーのユニフォームは全てDHLの寄付で[7]、ニュージーランドも4000着のユニフォームや救命器材の寄付[8]を受け取っているほか、アジア太平洋地区ライフセービング選手権大会もDHLオセアニアが協賛した。日本ライフセービング協会も2004年にDHLと5年間のパートナー契約を結び、全日本種目別選手権大会がDHLサーフ・カーニバルと改名された。DHLのロゴやコーポレートカラーも赤と黄色であることから、日本および国外のライフセーバーのユニフォームや救命器材をよく見るとDHLのロゴが堂々と貼られていることがある。

ライフセービングの歴史

[編集]ヨーロッパ

[編集]

17世紀から18世紀にかけて、ナポレオン戦争に始まったトリアージ、サプール・ポンピエ(en:Sapeur-pompier プロとボランティア消防士)など救命活動の歴史が長いフランス、国土の4分の1が海面下にあるオランダ、プールの建設ラッシュとなったイギリスといった国々では、水に対する危険防止と水難救助のためにライフセービング手法が確立しつつあった。

最初の国際ライフセービング会議は1878年にマルセーユで行われた。しかし、国際機関FIS (Fédération Internationale de Sauvetage Aquatique)として発足するのは10年以上先の1910年のことである。FISのメンバーはフランス、ベルギー、イギリス、アイルランド、ドイツ、オーストリア、ルクセンブルク、スイス、デンマーク、スウェーデン、ブルガリア、ポーランド、トルコ、アルジェリア、チュニジアなど大部分がヨーロッパ諸国であった。

イギリス

[編集]イギリスでは1774年、溺者の蘇生活動を行うためロイヤル・ヒューメイン協会 (en:Royal Humane Society)が創立され、イギリス各地に救命用具を設置、また救命活動を行った者に賞金やメダルを与え表彰するなど2007年現在も活動を続けている。日本でも1890年頃から大日本帝国水難救済会(現日本水難救済会)が支援、表彰を行っている。

1891年に水泳のヨーロッパ・チャンピオンであったウィリアム・ヘンリー(:en:William Henry)が、ロイヤル・ヒューメイン協会にライフセービングの技術発展と教育の必要性を説き、イギリスとアイルランドでライフセービング活動を統括するスイマーズ・ライフセービング協会(同年ライフセービング協会と改名)が創立された。1904年、エドワード7世より「ロイヤル」の称号を得てロイヤル・ライフセービング協会(en:Royal Life Saving Society 略称RLSS)と名乗る [9]。

現在のイギリスにおいて、ロイヤル・ライフセービング協会の公認クラスはボランティアが教えており、生徒は10代が多い。RLSSブロンズ・メダリオン(en:Bronze Medallion)は100年の歴史を持ち、13歳以上で20時間の訓練を経て合格した者に与えられる。イギリス政府内務省は14歳から25歳の青少年を対象にエジンバラ公爵賞(en:The Duke of Edinburgh's Award)という著名な賞を設けており、RLSSブロンズ・メダリオンが受賞条件を満たすため[10]、賞をきっかけにライフセービングを始める若者も多い[11]。

オーストラリア

[編集]

イギリスのライフセービング活動は1894年にイギリス植民地であったカナダとオーストラリアに伝わり、ロイヤル・ライフセービング協会オーストラリア支部 (en:Royal Life Saving Society Australia 略称RLSSA)とカナダ支部が設立された。

プール遊泳が盛んなイギリスに比べ、温かい気候と長い海岸線に恵まれたオーストラリアでは海で泳ぎたがる者が多かったが、当時のオーストラリアでは日中に公共の場における遊泳は禁止されていた[12]。シドニー住民の運動によって1902年頃から海岸が解禁され、海水浴を楽しむ者が爆発的に増えたが、同時に水難事故が多発した。当初は有志のみであったが、海岸における組織的なボランティア救助活動としてサーフ・ライフセービングに発展した。サーフ・ライフセービングにおける世界初の組織がシドニーで結成され、1907年10月10日にはSBANSW (Surf Bathing Association of New South Wales) というニューサウスウェールズ州全般に広がる組織となった。この年がオーストラリアにおけるサーフ・ライフセービング元年とされ、活動100周年を記念して2007年を「サーフ・ライフセーバー年」(Year of the Surf Lifesaver)と制定し各地でイベントが催されている[13]。

オーストラリアでは1909年に有給でライフセービング活動を行うライフガードという職業制度が成立している。1924年にSBANSWは全国に広がる組織となり、海での救命活動を行うオーストラリア・サーフ・ライフセービング協会(en: Surf Life Saving Australia 略称SLSA)と改名し、同時にロイヤル・ライフセービング協会のオーストラリア支部(RLSSA)は海以外の水難救助を担当するという二分化が起こった。

オーストラリアでは1915年頃、デューク・カハナモクによって伝わったサーフィン、1930年頃にはサーフ・スキー(en:Surf ski)を導入している。1923年に女性が初めてオーストラリアのライフセーバー資格ブロンズ・メダリオン(SLSA Bronze Medallion)を得たが、女性であるためメダルは贈られず海岸のパトロールにも参加できなかった。初の女性ライフセーバーが誕生したのは1980年である[13]。

1953年に、それまでイギリス軍のマニュアルを用いた軍隊式訓練の要素が濃いかったものを、現場の状況に合わせたものに作り直そうという動きがあり、心肺蘇生法を導入した初のオーストラリア向けマニュアルが完成した。1950年代にカリフォルニア州マリブにちなんで名づけられたマリブ(en:Malibu Surfboard)というタイプのサーフィン用ロングボードが導入されたが、1960年頃にはそれまでの合板やバルサに変わりポリウレタン・ガラス繊維強化プラスチック製マリブボードとなり[14]、ライフセービングにも広く普及した。

オーストラリア・サーフ・ライフセービング協会が中心となり、1971年にニュージーランド、イギリス、南アフリカ、アメリカ合衆国などが団結してワールド・ライフセービング(WLS)という国際組織を作り上げた。FISのメンバーがヨーロッパ諸国が多いのに対し、WLSのメンバーは環太平洋諸国が多かった。

SLSAは海岸地域を中心に活動をしていたが、2004年にオーストラリアの最大通信会社テルストラと共同で「海岸から内陸への教育」(Beach To Bush program)を始めた。これはSLSAの統計により、海岸での溺者は海から50km以上離れた内陸に住む者が多いことが判明したため、内陸部に住む小学生を対象に海の安全教室を開くことになったのである。ライフセーバー達がオーストラリア各地の小学校を訪れ、海だけでなく一般的な水辺での安全を教えている[15]。

2007年現在、SLSA所属クラブは約300、メンバーは約11万3000人で、その4割が女性[13]。オーストラリアではライフセービングの認知度は非常に高く、ライフセービング(スポーツ)は国技であり、テレビ放映されるほかライフセービング協会のコマーシャルも制作されている[16]。

アメリカ合衆国

[編集]

18世紀から19世紀にかけて沿岸における難破船の救助を目的としたアメリカ合衆国の救命活動は有志団体の活動で始まったが、1848年には合衆国ライフ・セービング・サービス (en:United States Life-Saving Service)という国家機関となった。同機関は1915年に財務省傘下の合衆国税関監視船サービス(en:United States Revenue Cutter Service)と合併、アメリカ沿岸警備隊(コーストガード)となり現在に至る[17]。

沿岸警備の救助活動とは別に、海水浴場での遊泳者の監視や救命活動を担う役目としてライフセービング活動が南カリフォルニアと東海岸のニュージャージー州などで続いていた。他国と異なり、これらの任務に就く者は地元で雇用され、その多くは公務員として警察官や消防士に近い活動をするライフガードであった。最初のライフガードは1892年にニュージャージー州アトランティックシティ で雇われている[18]。

1956年のオーストラリア メルボルンにおける夏季オリンピックの際に、オーストラリアのライフセーバー達がアメリカ、イギリス、南アフリカ、セイロン(現スリランカ)、ニュージーランドにライフセービング技術を競う国際招待試合を申し込んだ。名誉審判はデューク・カハナモク。アメリカ・サーフ・ライフセービング協会が「アメリカ」代表として送りこんだのは、カリフォルニア州ロサンゼルス郡およびロサンゼルス市内のライフガードだけであった。この大会で、アメリカはレスキューチューブ、救命ブイ、マリブボードをオーストラリアに紹介してブームを起こした。一方でオーストラリア・サーフ・ライフセービング協会 (SLSA)の全国組織としての団結力と統率力を目の当たりにしたアメリカは、カリフォルニア州南部のライフガード組織に呼びかけ、1963年にアメリカ・サーフ・ライフセービング協会(Surf Life Saving Association of America)を設立する。

同協会は1965年にナショナル・サーフ・ライフセービング協会(National Surf Life Saving Association 略称 NSLSA)と改名し、ライフセービング・スポーツ大会を開催していた。同年テレビ局 ABC主催によるライフガード・チャンピオン大会を機に、初めて西海岸と東海岸のライフガードが対決し、全国組織の基盤を作った。オーストラリアやニュージーランドとの国際交流も続いており、1971年のWLS結成にも名前を連ねた。

しかしNSLSAのメンバーは海水浴場の多いカリフォルニア州が圧倒的に多く、残りは東海岸各州という、全米組織とは言いがたい偏りが見られた。これはサーフ(磯波)という言葉が、湖や河川を含まないためである。そこで1979年に名称から「サーフ」という言葉を抜き、オープンウォーター(海洋、湾、川、湖、池、沼など。プールは含まない)での救助を目的とした「ライフガードの組織」として合衆国ライフセービング協会(United States Lifesaving Association 略称 USLA)と改名。五大湖周辺都市など内陸地のライフガードも受け入れるようになった[19]。

国際化

[編集]1993年にFISとWLSが合併し、国際ライフセービング連盟 (en: International Life Saving Federation 略称ILS)が生まれた。ILSの本部はベルギーのルーベン(en:Leuven)。世界保健機関(WHO)と国際オリンピック委員会(IOC)に承認されている。ライフセービングは海に限った活動ではないため、ILS加盟国にはスイス、オーストリア、カザフスタン、マケドニア共和国、セルビア、アゼルバイジャン、チェコ、スロバキアなど内陸国も多い。2006年現在の加盟国は89[20]、日本代表団体は日本ライフセービング協会(JLA)である。

日本におけるライフセービング

[編集]歴史

[編集]1890年のエルトゥールル号遭難事件に見られるように、日本でも必要に応じて集団での救命活動が行われていた。しかし組織としてのライフセービング活動史は浅く、当初はアメリカ、近年はオーストラリアの影響を多大に受けている。

日本赤十字社(日赤)では1933年に水上安全法、1934年に救急法の講習を開始したが、日赤職員の小森栄一が1936年にアメリカ赤十字(en: American Red Cross)から救急法と水上安全法を学び、1943年に救急法、翌1944年にも水上安全法を導入して強化確立した。赤十字の講習で水上安全法の資格を得た救助員が1961年夏より神奈川県藤沢市 の片瀬西浜・鵠沼海水浴場でライフガードとして日給360円で雇われるようになった[21](当時の大卒初任給が月給15700円[22])。

ライフガード達は湘南ライフガード・クラブ(現在の西浜サーフライフセービングクラブの前身)を創立したが、そのうち技術向上と教育目的のために日本赤十字社の有資格者が中心となって湘南指導員協会へと発展、1975年には第1回ライフガード競技大会(現全日本ライフセービング選手権)を開催する。しかし同年、湘南指導員協会は仕事との両立の難しさなどが原因となって解散する。解散後も競技会は続けられ今日に至る。

1977年に日本サーフ・ライフセービング協会(略称 SLSAJ。本部 東京都)が創立され、静岡県下田市吉佐美の海岸でライフセービング活動を始める。SLSAJは世界組織のWLSの正式メンバーとなった。一方、1983年に湘南指導員協会の流れを引き継ぐ日本ライフガード協会(略称 JLGA。本部神奈川県)が設立された。JLGAはライフガードの集まりではなく、ボランティアで救助を行うライフセーバーの地位向上、つまりライフガードという職業を確立することを目指していた。

日本とオーストラリアの教育・文化・ビジネス分野などでの関係強化のために1976年にオーストラリア政府が設立した豪日交流基金(Australia Japan Foundation)[23]の計らいで、1983年にオーストラリア・サーフ・ライフセービング協会の会長達が日本を訪れ、ライフセービングの研修、豪日ライフセービング交換プログラムが始まった。そのため1980年代以降、日本のライフセービング技術はオーストラリアが基盤となっており、レスキューボードやIRB(エンジン付きゴムボート)などオーストラリアから紹介された[21]器材を用い、専門用語も英語をカタカナ化したものが多い。

1984年にSLSAJに続いて、JLGAが国際団体WLSへ準会員として加入する。日本代表として二つの団体がWLSに所属していることから、団体統一を目的に日本ライフセービング評議会が設けられた。1991年にSLSAJとJLGAが合併、NPO法人 日本ライフセービング協会(略称 JLA。本部は東京都港区)となった。JLAは、1993年に設立した国際連盟のILSに日本代表機関として承認された[21]。

1998年に全国で63だったLC、LSC(ライフセービング・クラブ)やSLC、SLSC(サーフ・ライフセービング・クラブ)は、2005年には北海道から沖縄まで日本各地113クラブに増えている[24]。社会人のみ、または大学生と社会人が混合した一般クラブのほかに、関東を中心に高等学校や大学のクラブ活動として設立されたLCやSLC、東京都には東京消防庁LCもある。NPO法人となったクラブも多く、初期から活動している藤沢市西浜SLCや下田LCをはじめ、鹿嶋ライフガードチーム、愛知県ライフセービング協会、大阪LC、皆生LC、広島ライフセービング、京都ライフセービング、玄界LSCなども承認を受けている。またJLAの正式な都道府県支部として、平成9年9月に神奈川県支部(NPO神奈川県ライフセービング連盟)が設立され、平成21年1月には沖縄県支部が設立される見込みである。

ライフセーバー資格

[編集]

ライフセーバー資格なしにライフセービング活動を行っても違法ではない(と言うより、日本では「ライフセーバー」の公的資格制度はない)。しかし実際に活動するには、トレーニングを受け、海に関する知識、救命方法、パトロール手順などを学んでおくに越したことはない。また資格を持った者達がユニフォームを着て組織として活動する方が、地方自治体からライフセービング事業の受託を受けやすい。

日本国外では海やプールのライフガード(定職ライフセーバー)訓練も施すライフセービング組織も多い。日本においてはライフセーバーおよびライフガードの資格は、かつては日本赤十字社が発行するものしかなかったが、現在は日本ライフセービング協会(JLA)がライフセーバー資格制度を設けている。ライフセーバーには赤十字とJLAの資格の両方を所持する者も多い。水難救助の資格の場合には年齢に加えて泳力などの受講条件がある。

- 赤十字の資格

- 赤十字救急法基礎講習(赤十字救急法基礎講習修了者認定証):満15歳以上の者

- 赤十字救急法救急員(赤十字救急法救急員認定証):救急法基礎講習修了者

- 赤十字水上安全法救助員I(赤十字水上安全法救助員I認定証):満18歳以上の赤十字救急法基礎講習修了者で、一定の泳力(クロール及び平泳ぎで各100m以上、クロール又は平泳ぎで500m以上、横泳ぎで25m以上、立泳ぎで3分以上、潜行で15m以上)を有する者

- 赤十字水上安全法救助員II(赤十字水上安全法救助員II認定証):水上安全法救助員Iの資格を有する者

IRB(エンジン付きゴムボート)

- 日本ライフセービング協会(JLA)の資格

- ウォーターセーフティー(水辺における活動やアクアスポーツ等の中で自らの安全を確保し、ライフセービングの最も基礎となる知識と技術を備え、事故防止に積極的に努めていく人材を養成):12歳以上 小学生除く

- 心肺蘇生法(BLS)(一般市民における心肺蘇生法の普及を目指し、心肺蘇生、AEDを含む一次救命のための基礎的な知識と技能を身につけ、突然に意識を失った人がいても適切な手当をおこない、社会復帰率の向上に貢献できることを目的とした講習会):12歳以上 小学生除く(平成27年度よりBLSに名称変更)

- ベーシック・サーフ・ライフセーバー(海浜での事故防止活動に携わるにあたり、自らの安全を確保し、水難事故に対して適切に対応できる基礎的な知識と技能を身につけ、マリンスポーツに携わる人々の模範となる者を養成):15歳以上 中学生除く。400mを9分以内・50mを40秒以内・潜行で20m以上・立ち泳ぎで5分以上ができ、ウォーターセーフティー資格及びBLS資格(有効期限内)を取得している者

- アドバンス・サーフ・ライフセーバー(海浜で監視・救助・救護等の活動を経験した者が、リーダーとして活動するにあたり、周囲の安全を確保し、事故防止や水難事故に対して適切に対応できる、より専門的で実践的な幅広い知識と技能を身につけた方を養成):16歳以上。800mを14分以内、50mを35秒以内、潜行25m以上、立ち泳ぎ10分以上、海浜での監視業務20日以上、ウォーターセーフティー資格及びベーシック・サーフ・ライフセーバー資格(有効期限内)を取得し、JLA個人会員であること

- IRBクルー(海浜でIRB(救助用ボート)を活用した事故防止活動に携わるにあたり、安全を確保し、水難事故等に対して適切に対応できる乗組員としての実践的な知識と技能を身につけた方を養成):18歳以上 高校生除く。ベーシック・サーフ・ライフセーバー資格を取得し、JLA個人会員であること

- IRBドライバー(海浜でIRB(救助用ボート)を活用した事故防止活動に携わるにあたり、安全を確保し、水難事故等に対して適切に対応できる操船員としての実践的な知識と技能を身につけた方を養成):19歳以上。IRBクルー資格、2級小型船舶操縦士(旧4級)免許、IRBクルー資格取得後、30時間以上IRBに乗船していること、JLA個人会員であること

通常、学科と実技から成る14時間から35時間程度の講習会を受ければ認定証が発行される。 大阪ライフセービング・クラブ[25]によると、ベーシック資格の受講内容は以下のとおり。

- ライフセービング活動についての理解

- ライフセーバーとしての心構え

- ライフセーバーに必要な知識:海象・気象・パトロールの方法・監視の要点・溺者の救助法・応急手当・心肺蘇生法、記録・標識・解剖・生理学

- ライフセーバーとしての体力・実技:スイム・ラン、ボードレスキュー、チューブレスキュー、シグナル・キャリー、心肺蘇生法、ファーストエイド

- フィットネス:自身の体力維持・向上のためのフィットネス、栄養管理

JLAのベーシック資格の場合、合格率は80%以上[26]、取得者は1万人を越える。JLAの所属メンバーは20代から30代が多く、その半数が女性であるが、近年は50代や60代のメンバーも増えている[27]。講習中にはラン・スイム・ラン(Run-swim-run 一定距離を走った後泳ぎ、また走る)などの実技が行われ、申請どおりの泳力や基礎体力があるかを試される。

上記のほか、消防庁の推進する救命講習修了証(普通・上級)、日本水泳場安全協会(JASA)が発行するライフガード資格(レベル1・2・3)、NPO法人日本救急蘇生普及協会(JLSA)が発行するベーシックライフガード(旧 初級水難救助士)・アドバンスライフガード(旧 上級水難救助士)などがある。講習を行うインストラクター資格を設ける機関もある。

またオーストラリアに短期滞在あるいは英会話の勉強を兼ねて短期留学し、オーストラリア・サーフ・ライフセービング協会(SLSA)が発行するサーフ・ライフセービングの資格(ブロンズ・メダリオン資格、サーフ・レスキュー資格、アドバンス・リサシテーション上級蘇生法資格、シニア・ファーストエイド上級応急処置資格など)を取得する者もいる。オーストラリアに姉妹クラブをもち、技術指導者を招聘したり、オーストラリアへ研修旅行に出かけるクラブもある。SLSAでは最低限の資格であるブロンズ・メダリオン(Bronze Medallion)は15歳以上で400mを9分以内で泳げさえすれば受講資格があるが、2ヶ月の訓練の後、ラン・スイム・ラン(泳力と基礎体力)、学科、レスキュー・シミュレーションのテストに合格しなければならない[24]。また泳力を問わない無線オペレータ資格(Radio Operator's Certificate)があり、水泳が不得手な者にも資格取得の機会が設けられている。

奉仕活動としてのライフセービング

[編集]ライフセービングで最も重要なのは、事故の救助活動ではなく、事故そのものを防止することである。事故を防ぎ、皆が気持ちよく水を楽しめるよう、監視、遊泳表示、案内、美化、置き引きの防止、迷子の保護、水の安全教育、啓蒙、オフロード車椅子などのバリアフリー運動といった非常に幅広い活動を行っている。競泳・遊泳だけでなく、水上バイク、プレジャーボート、サーフィン、ビーチバレー、カヌー、トライアスロンなどの親水スポーツの場でも事故防止や救助のために活動している。

また小樽海上保安部の離岸流調査に協力する札幌LC、広島国際学院大学と海水浴場の水質調査を行う広島LC、地元の警察署と密に連絡を取る大竹SLSCなど官庁や大学と共同で活動しているクラブもある。 また、気仙沼ライフセービングクラブや大分ライフセービングクラブのように現地警察機関と連携し「青色防犯パトロールカー」の運用を行う団体もある。

監視活動

[編集]

ライフセービングの第一の任務は、海浜・湖沼・プールなどにおける監視活動である。いち早く危険を察知したり事故を発見できるよう周りを見渡せる高いタワーと、波打ち際のパトロール(赤十字の奉仕団と合同で行なう地域もある)、時には海上からのパトロールによる監視を行う。海水浴場においては、その環境、天候によって遊泳区域を決定したり、遊泳については「安全」「注意」「禁止」などの判断をする。美化だけでなく怪我を防ぐためにも海辺の点検(ガラス破片、炭の燃え残りの除去など)を行う。また時々刻々と変わる状況(波浪注意報や果ては津波注意報、津波警報なども)を放送や誘導などの手段で遊泳客に周知させる。このようにして水難事故の予防を図る。

救助活動および応急措置

[編集]日本の海水浴場や川、湖沼では、救命知識や技術を持つライフセーバーやライフガードが常駐するのはごく一部の限られた場所である。事故が起こった場合、その規模や水難の質によって水難救助隊(消防または警察)、羽田特殊救難基地(特殊な海難に対応する海上保安庁の部門)、特別警備隊 (海上自衛隊)、降下救助員(海上自衛隊)、救難員(航空自衛隊)などが救助を行う。しかしカーラーの救命曲線にたとえられるように、心臓停止から3分、呼吸停止から10分、または大量出血から30分で死亡率が約50%に達してしまうため、事故現場における一次救命処置が生死の境目となる。この一次救命処置を、体力と泳力、AEDや心肺蘇生法などの救命知識や技術を持つ常駐ライフセーバーが行えば、救命率・蘇生率を上げることができる。

溺者の救助だけでなく、溺者を助けようとした者も溺れてしまう二次災害を避けるためにも、ライフセーバーは直ちに溺者の救助に向かう。心肺蘇生法やファーストエイド(応急措置)など一連の一次救命処置を取り、溺者の生命、身体の保護を図る。さらに救急車を呼び、病院への搬送を手引きする。心肺蘇生は救急車への引継ぎが行われるまで継続するのが原則である。また、人命に関わらないような怪我の手当ても活動の一つである。

大竹SLSCは茨城県警察航空隊に働きかけ、隣接するの鹿嶋ライフガードチームとともに航空隊と連携して、ライフセーバー不在の海岸や海水浴場以外の地域における救助を想定したシミュレーション計画を立てている。合同救助訓練や合同捜索を提案し、共通の合図となるサインを考案するなど[28]、受身ではなく積極的に他機関と連絡を取り合うクラブもある。

啓蒙活動

[編集]

ライフセービングに従事していない一般人に対しても、心肺蘇生法や応急措置の方法を身に付け、また海浜や湖沼などの自然環境の知識(例:離岸流)を得て、自ら安全を図り危険行為をしないよう促す。このような啓蒙活動も効果的な事故予防であり、ライフセービングの活動の一環である。

ライフセーバーの救助を求める場合に使う合図として定められた「助けてサイン」[29](片手を浜に向かって左右に大きく何度も振る)の定着を進めているクラブもある。アメリカ合衆国の場合、救助訓練中であっても本当の救助が必要な時以外は「HELP」 と言わないよう注意されている[30]。

教育活動として、子ども達に海の安全指導教室などを開いている。青少年向けプログラムはキッズ、ニッパーズ、ジュニアなどと呼ばれる。日本ライフセービング協会(JLA)は、地域に根ざすクラブ設立の将来的投資として、小・中・高等学校および大学におけるライフセービング(救助活動およびスポーツ)・クラブ活動を支援している。2007年現在、JLAメンバーのクラブを持つ大学は関東を中心に30校近くあり、高校も数校、専門学校も1校ある[31]。

例えば広島ライフセービングでは、子ども達を対象にしたジュニア、ライフセーバーを対象にしたアカデミー、資格取得のためのライセンス・プログラムのほか、学校プログラムとして消防学校での救助実技や中学校の保健体育での心肺蘇生法の実践授業、専門学校での授業および資格取得講習会、大学での救急法や海洋野外教育の講義、またプール監視員を対象にした心肺蘇生法の実技指導もおこなっている[32]。

近年は講義にライフセービングを取り上げる大学[33][34]、資格取得を目的とした集中講義[35]を設ける大学、体育の選択科目として導入する高等学校[36]もある。小学・中学・高校の臨海学校やボーイスカウトを対象にしたライフセービング実習は日本各地で行われている。

ライフセービング先進国オーストラリアには各地のSLCに7歳から13歳の青少年を対象にした育成プログラム、ニッパーズがある。野球のリトルリーグや少年サッカーFCのように幼い頃からライフセーバーとして練習を積み重ねる(詳細はニッパーズを参照)。一定の年齢に達したニッパーズは、心肺蘇生法を学んだり、ライフセービング(スポーツ)競技会に出場することもできる。ニッパーズを卒業するとユース・プログラムに進み、大人のライフセーバーとボランティア活動を共にする。ユースは、オーストラリアにおけるライフセーバの最低限資格ブロンズ・メダリオン(SLSA Bronze Medallion)の受講資格がある15歳以上と以下に分かれ、15歳以下をカデット(Cadet)、15歳以上をジュニア(Junior)と呼ぶ[37]。そのためオーストラリアでは20歳で既に10年のライフセービング歴を持っていても驚くに値しない。

環境保護活動

[編集]ライフセービングは海浜や湖沼など自然環境における救助活動である。したがって自然へのつながりは深く、海水浴場などでのゴミ集めや清掃活動を行うのも派生的な活動の一つとして定着している。また一般に水辺におけるマナーを浸透させ、日本の海辺を美しく保つ啓蒙運動も重要なテーマとなっている。ビーチ・クリーンと称して海水浴客にゴミ袋を渡し、音楽を流しながら一定時間ゴミ拾いをする場合もある[38]。

広報活動

[編集]ライフセービングは近年テレビドラマ『早乙女タイフーン』(2001年)や漫画『海の勇者ライフセイバーズ』(2003年)の題材となったり、メディアで特集される機会も増えている。また飯沼誠司などテレビ出演を重ねるライフセーバー選手もいる。2006年4月には舵社が季刊雑誌『LifeSaving』を刊行するなど、日本においても徐々に知名度を上げている。

しかしまだ認知度が高いとは言えず、実際に現場で活動するライフセーバー達は「地元民ではないのにでしゃばるな」「バイトのくせに偉そうにするな」[39]といった批判を受ける。アルバイトの監視員、よそから来たボランティア、水難救助員という程度の認識しかない場合、一般人がライフセーバーを軽視し、危険回避の指示に素直に従わないことがある。

どんな活動をしているのかを具体的に知ってもらい地域住民の信頼と支持を得ることが不可欠である。ライフセーバーは自身の技術向上とともに、ライフセービング活動を世に広く知らせることで地域の理解を深め、メンバーを増やして活動を広げる努力をしている。

ライフセーバーのための活動

[編集]

日本のライフセーバーは、シーズンオフの秋から春にかけても個人あるいはクラブメンバーで集まって地道にトレーニングを続け、最新の知識や更なる技術の獲得を目指している[40]。時間的金銭的に余裕のある者は12月から2月頃が海水浴シーズンに当たる南半球へ行き、地元サーフ・ライフセービング・クラブで研修を受けたり、競技会に出場するなどしている。

ライフセーバーが直面する困難として、朝から夕方まで陽に曝される事による皮膚がん予防などの健康問題、ライフセービング行為に対する法的責任(善きサマリア人の法の日本版)、応急処置によって二次感染した場合の法的補償[41]、水が原因の死亡・重傷事故の損害賠償[42]など法律問題の研究会、講習会も行う。

日本ではライフセービングを大学のクラブ活動として始める者が多いが、安定した職業につながらないため将来展望に欠け、一般企業などに就職してライフセービングを辞めてしまう者が多い。日本国内の職場では理解はまだ進んでいないのが現状である。現状では夏にライフセーバーとしてボランティア活動を行い、オフシーズンはアルバイトで食いつないでいくことになる[38]。オーストラリアやアメリカのように地方公務員としてライフガード職が保証されていれば、学生時代から積み重ねてきた経験と技術をプロとして生かすことが可能である。仕事との両立を考えずにライフセービングに打ち込むことができ、キャリア選択の一つとして真剣に取り込む大学生も増える。そのためライフセービングの認知、およびアルバイトではなく公務員としてのライフガードの職業確立を目指した活動を行うライフセーバーもいる。

日本における活動実績

[編集]ライフセービング・パトロールに参加する最も一般的な手段は、活動したい場所(海水浴場など)を担当しているLCやSLCのメンバーとなることである。ライフセーバーが活動していない場所であれば、有志で集まり市などから許可(監視業務の受託)を得て活動を始めることができる。LC・SLCは一定条件を満たせば日本ライフセービング協会に所属し、ユニフォームの無料配布、賠償責任保険、公式競技会への参加などの特典が得られる[31]。全国には海水浴場が1277箇所あり、最多5位は千葉県、長崎県、北海道、新潟県、福井県[43]。一方ライフセービングが盛んなのは千葉県、神奈川県、静岡県など東日本が中心である[4]。

2001年度調査

[編集]2001年度の報告[44]によると、全国に約1300ある海水浴場の一割に当たる135ヶ所でライフセービング活動が行われた。救助件数は1536件で前年より半減している。減少の理由は、天気や休日に影響される海水浴客の出足にもよるが、事故が起こりやすい場所や時間帯にパトロールを強化する、安全に遊泳するための助言を行うなどライフセーバーの事故防止・教育活動の成果でもある。救助件数1536のうち、自力で泳げない者を安全な場所まで誘導したのが1331件、自力で浮けない者の救助が197件、溺者の死亡6件、蘇生2件。応急処置は最も多いくらげの刺し傷が6732件、切り傷・擦り傷の治療も多いが、骨折・脱臼・捻挫、痙攣や熱中症の手当ても含み合計1万2385件であった。

2004年度調査

[編集]日本ライフセービング協会の2004年度全国調査[4]によると、JLA資格を持つライフセーバーが活動した海水浴場は全国177箇所、全体の約1割あまりで、千葉・神奈川・静岡を中心に7割が東日本に位置する。

125箇所の海水浴場の調査集計によると、救助者数は2220人。うち重溺(意識不明の溺者)が11人で、そのうち6人が蘇生、4人が死亡、1人は詳細不明となっている。軽溺(意識はあるが自分で浮くことができない者)は209人、安全移送(自力で陸に戻れない者、離岸流に流されているのに気づいていない者などを安全な場所へ連れていくこと)は2000人。また応急処置を受けた者は1万7818人、迷子2446人であった。

85箇所の海水浴場の調査結果では、パトロールの時間帯は午前9時から午後5時の8時間が最も一般的である。配置人数は3人前後と10人前後の2パターンがあり、休日のみ活動あるいは休日に配置人数を増やしている。各海水浴場に所属するライフセーバーの人数は最低7名から最高92名。監視塔の数は1基が多いが、監視塔や監視本部のない海水浴場もある。

事故が最も起こりやすいのは週末で、日曜日が全体の26%を占める。時間帯としては午後1時を中心とした前後2時間(午前11時から午後3時)が全体の76.7%と圧倒的に多い。親の監視が散漫になる時間帯で子どもの事故が多いのと、水温が上がって海に入る人数が急増するためである[4]。

分布で見ると、レスキューされた者は小学生・中学生(全体の39.8%)と20歳前半(20.6%)が多く、男性が女性より1.6倍多く、半数が多少泳げる者であった。23.9%の離岸流を筆頭に、潮流、風、海底の地形といった海洋環境が主たる原因となっている。事故の89.4%が波打ち際から100メートル以内、また89.7%が水深1.5メートル以上の場所で起こっており、事故の約9割が浜からさほど離れていない足の着かない場所で頻発していることが窺える。割合は高くないが、避けるべき状態であると言われる飲酒(5.9%)と睡眠不足(3時間以下が12.8%)も見られた。本人が助けを求めたケースは全体の28.9%、周りの人間が救助を求めたケースが11%で、57.2%は助けを求めていない。自分が離岸流に流されていることに気づかない者も多い[38]。事故の第一発見者の87.8%がライフセーバーで、監視経験年数の長いライフセーバーほど発見数が多い。

ライフセービングに使用する器材

[編集]

上述のように、ライフセービングのユニフォームや帽子は赤と黄色である。パトロール・キャップとよばれる布製の帽子はライフセーバーのトレードマークで、4分の1ずつ交互に赤と黄色になっており遠くからも目につく。

日本で最も頻繁に用いられている救命器材はレスキューボード(調査件数の49.6%)、次いでレスキューチューブ(27.8%)、水上オートバイ(7.4%)、IRB(1.7%)である[4]。

無線

[編集]監視本部(海水浴場安全対策本部)や詰所と呼ばれる建物の中に特定小電力トランシーバーを設置している(業務無線は堅牢だが高価、アマチュア無線は電波法令に定める目的から使用が許されず、市民ラジオやパーソナル無線は2005年までに製造が打ち切られている。デジタル簡易無線の登場により改善が期待される)。無線で監視塔(タワー)、波打ち際や海上パトロールと連絡を取りあう。本部には救護所が併設され救急箱、AEDなどの救急用具を用意している[45]。日本ではライフセーバーが活動する海水浴場の約80%にしか監視本部がなく[4]、それもプレハブ造りの仮設建物であることが多い。オーストラリアのクラブハウスはしっかりした建物でレストランやバーも備わっている[46]。

ホイッスル

[編集]ホイッスルは他の隊員との合図や周囲に危険を知らせたりするために用いられる。水濡れに強く遠くまで音が聞こえる和音タイプが用いられる事が多い。

レスキューボード

[編集]

慣れれば、泳ぐよりも簡単に波を越え、スピードも泳ぐより速いため、海岸から離れた場所での救助や、海上パトロール時に利用される器材である。救助した者をボードに乗せて安全な場所まで運ぶ。形状はロングサーフボードに似ているが、約3メートル[47]と長く且つ幅広い。また浮力があるため一度に大人10人がつかまることができる。海上ではニーパドルと呼ばれる方法で、ボードに正座する格好で乗り両手の手のひらで水をかきながら進む。海が荒れている時は、ストロークパドルという腹ばい状態で水をかきながら進む[48]。子供用のさらに浮力のついたレスキューボードはニッパーボードと呼ばれる[29]。

レスキューチューブ

[編集]

角の丸い縦14センチ横95センチ程度の長方形のチューブ型浮きで、波打ち際など海岸から近い場所で有益な器材。たすき掛けができるようベルトが付いている。ライフセーバーは常時身に着けており、緊急時に泳いで救助にむかう時も浮力があるため後部に浮いたまま引っ張っていくことができ、両手が自由になる。大人2人がつかまっても沈まず、意識と体力があればチューブに捕まらせ、意識がなく脊髄を損傷していない溺者にはチューブの先のフックを利用してチューブを体に巻きつけ浜辺まで引っ張っていくことができる。オーストラリア製やドイツ製は黄色でアメリカ製は赤色であることが多い。フィンと呼ばれる足ひれと併用することもある[48][30][29]。

サーフスキー

[編集]サーフスキー(en:Surf ski)は約6メートルのカヤックに似た乗り物[29]。人力で漕ぐ舟としては世界最速といわれている。安定性は低いがスピードは非常に速い。以前は救助器材として使われていたが近年では救助には使われておらず、もっぱら競技用の器材である。

IRB(膨張型救助ボート)

[編集]IRB(en:Inflatable Rescue Boat 膨張型救助ボート、エンジン付きゴムボート)は空気を充填したゴム製のチューブで浮力を得てモーターで推進するボートのことである。波浪に対する踏破力が強い上に砂浜からでも出動できるため1980年代ごろからオーストラリアやニュージーランドで海難救助の機材として導入されたものである。外観は特殊部隊で海からの潜入に用いられるものと全く同一(特殊部隊の機材が黒いのに対し赤や黄色であるだけ)。一度に4〜6名を救助することができる。平成27年にクラウドファンディグを用いた新たなIRB導入プロジェクトも行われた。[47]

心肺蘇生に用いる器材

[編集]

ポケットマスク(CPRマスク)は、心肺蘇生を行うときに感染しないよう患者の口に当てて直接接触を防ぐ器材。内部に一方方向のフィルターがあり、救助者が送り込む空気は通るが、患者の痰、血、嘔吐物などが逆流して救助者に触れるのを防ぐ。フィルターは毎回交換する[49]。 またビニールや不織布製で、患者の顔にかぶせるシリコンゴムの逆止弁がついた使い捨てフェイスシールド(en:Face Shield)もある。

バッグマスク(アンビューバッグ、手動式人工呼吸器 en: Bag valve mask)は人工呼吸を行うための器材で、プラスチック製のマスクを顔面に密着させ、胃が気体で充満しないよう、マスクにつながったバッグをゆっくり押しながら時間をかけて空気を送りこむ[50]。「バック」という誤植が多いが、膨らませたバッグを押す器材である。リザーブを用いて酸素ボンベの酸素を送り込むこともできる。患者に直接触れずに済むため二次感染が防げる[29]。バッグマスク手技は難しいため訓練が必要である。

酸素蘇生器(oxygen powered resuscitator)は自動または手動の酸素吸入機器である。呼吸回数、酸素濃度を調整し、常に安定量の加湿酸素を送り込むことができる。気道につまった液体などの吸引にも使える。海やプールでは携帯できる小型蘇生器を用いる。

脊髄損傷に対応する器材

[編集]

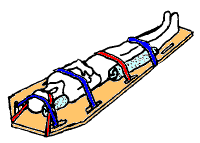

頸椎用バックボード(en:Long spine board)は飛び込み事故などが原因による脊髄損傷の際に利用する全脊柱固定器材。頭部を固定するためのイモビライザーと体を固定するストラップがついたプラスチック製の担架である。浮力があり水上でも利用できる。頚椎カラー(サービカル・カラー en: Cervical collar)は頚椎を固定するために首まわりに装着する器材で、首の長さに合わせて数段階に調節できる。頸椎損傷が疑われる場合には、バックボードと頸椎カラー両方の使用が推奨されている。

日本における器材の普及率

[編集]2004年の日本ライフセービング協会による調査では[4]、調査対象となった85の海水浴場では、IRB(エンジン付きゴムボート、普及率8.2%)より水上オートバイ(同15.3%)の方が用いられていたが、乗り物を所有している海水浴場は全体の約2割程度であった。FAボックス(救急箱)の普及率は100%であり、最高9箱を所持する場所もあったが、半数以上が1箱しか設けていない。双眼鏡も100%普及しており、最少1個から最多20個までの開きがあるが、一般的には2個所有するケースが多い。レスキューチューブの普及率は100%であるが、所有本数が1本から20本と大変なばらつきがあった。レスキューボードの普及率も実質100%だが、最低1本から最高13本と幅があった。

トランシーバー (無線機)の普及率は91.8%で、他の機材同様、最低0個から最高25個という大きな差が見られた。バッグマスク(手動式人工呼吸器 en:Resuscitator)が設置されている海水浴場は51.8%で所有数が1個であることが多い。酸素蘇生器(oxygen resuscitator)の普及率は18.8%である。自動体外式除細動器(AED)は調査年が一般市民に所有が認められた初年であったため、85箇所のうち設置していたのはわずか1箇所であった。

飛び込みなどで起こる頚椎損傷に対応する機材のうち、頸椎用バックボードの普及率は49.2%であったが、そのうち7.1%が併用すべき頸椎カラーを備えていなかった。逆に頸椎カラーを用意していた海水浴場は全体の56.5%だが、そのうち14.5%がバックボードを所有していない。そのため推奨どおりバックボードとカラー両方を備えている海水浴場は全体の50%以下である。ちなみにオーストラリアのサーフ・ライフセービング協会では頚椎損傷対応資格(Spinal Management Certificate)を発行しており、ボードの使用法やカラーの装着法もマスターする。

ただしこの調査は全国1200以上の海水浴場のごく一部を対象としており、ライフセービングが東日本を中心に行われていることを考えると、必ずしも日本全国の状況を反映しているとは言えない。

脚注

[編集]- ^ en:Baywatch 英語版Wikipedia 2007年11月 2日19:04UTC版

- ^ 神戸新聞 2007年1月6日『車いすのライフセーバーの神戸大生に年間表彰』

- ^ ふじみ野市立大井プール ウィキペディア日本語版 2007年8月31日02:37UTC版

- ^ a b c d e f g 日本ライフセービング協会 平成16年度パトロール統計(pdf)

- ^ Surf Life Saving Queensland: Our History(英文)

- ^ 国土交通省 津波・高潮ハザードマップ作成・活用事例集 第6章:津波・高潮ハザードマップマニュアル追加事項(pdf)

- ^ Surf Lifesaving Australia :Sponsors DHL(英文)

- ^ DHL New Zealand: Surf Life Saving and DHL to continue strong partnership Sep.23 2006(英文)

- ^ The Lifesaving Society Alberta and Northwest Territories: Lifesaving Society History(英文)

- ^ Swimsmart:RLSS Awards(英文)

- ^ en: Category:Lifesaving 英語版Wikipedia 2007年1月7日 16:36UTC版

- ^ パースエクスプレス 2007年3月号(Vol.110):ザ・サーフ・ライフセービング『オーストラリアのサーフライフセービングの歴史』(pdf)

- ^ a b c 地球の歩き方:2007年はサーフ・ライフセーバー年

- ^ en:Longboard (surfing) 英語版Wikipedia 10月14日17:18UTC版

- ^ SLSA:Beach to Bush(英文)

- ^ 2007年5月11日 NEWS “The making of the new Surf Life Saving television commercial”(英文)

- ^ en:United States Life-Saving Service 英語版Wikipedia 2007年9月23日20:50UTC版

- ^ Atlantic City Museum

- ^ United States Lifesaving Association: USLA History Archived 2005年8月28日, at the Wayback Machine.(英文)

- ^ スポパラ.com:ライフセービング

- ^ a b c BACK WASH ライフセービングの誕生

- ^ 経済統計は語る:大卒初任給と米1俵の価格

- ^ 豪日交流基金へようこそ Archived 2009年5月4日, at the Wayback Machine.

- ^ a b パースエクスプレス 2007年3月号(Vol.110) :ザ・サーフ・ライフセービング『日本のライフセービング』(pdf)

- ^ 大阪ライフセービングクラブ:ライフセービングってなんでしょう

- ^ ケイコとマナブ:資格・検定カタログ ライフセーバー

- ^ 日本ライフセービング協会:JLAについて

- ^ 大竹サーフ・ライフセービングクラブ:PATROL

- ^ a b c d e ライフセービング用語辞典 SEA言語

- ^ a b Boy Scout of America :Merit Badge Series 2000 “LIFESAVING”(英文)

- ^ a b 日本ライフセービング協会:入会について

- ^ NPO広島ライフセービング『教育としてのライフセービングを紹介します』

- ^ 2005年度中央大学理工学部講義要項 総合教育科目1群

- ^ 横浜市立大学 共通教養 実践科目 ライフ・セービング実習

- ^ 城西国際大学 総合経営学科 NEWS 2006年9月15日『ライフセービング集中講義を実施しました』

- ^ 高知県立大方高等学校 『特別授業第2弾! ライフセービング講習会』

- ^ 米子市 第13回青少年海外研修報告書:オーストラリアにおけるライフセービング活動の現状視察報告

- ^ a b c 日本財団図書館(電子図書館)海と安全 No.513 特集:海のボランティア『対談 ライフセービングと私』

- ^ NPO広島ライフセービング人材(ライフセーバー・ライフガードの資質)

- ^ KidsParty どんなお仕事したいかな?:第11回 ライフセーバー 的場栄一さん

- ^ 北海道旭川消防パラメディックス自主研修グループ プレホスピタルケア 霞ヶ関通信7巻3号 1994年『交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会報告書の概要』

- ^ 札幌ライフセービング 『資料室』

- ^ 雑学の樹:海水浴場(出典『なるへそ数字雑学』第34号2005年8月9日)

- ^ 神戸ライフセービングクラブ:ライフセーバーとは?

- ^ T’s House ライフセーバー詰所

- ^ 今井浜ライフセービングクラブ Competition TATSUYA HONDA

- ^ a b SHIPS :Safe & Clean Campaign 『ライフセーバーより』

- ^ a b 神奈川県ライフセービング連盟:ライフセービング器材

- ^ en:CPR mask 英語版Wikipedia 2007年10月14日02:17UTC版

- ^ 居酒屋救命志 『救急隊員におけるバッグマスク人工呼吸法心臓マッサージ法の重要性について』

参考文献

[編集]- Royal Life Saving Society Australia: History of Royal Life Saving(英語)

- サーフ90茅ヶ崎ライフセービングクラブ公式ページ

- パースエクスプレス Vol.110 2007年3月号

- ライフセービング用語辞典 SEA言語

- BACK WASHライフセービング情報センター

- 法政大学サーフライフセービングクラブ公式HP

関連項目

[編集]- ライフガード、ライフセービング (スポーツ)競技会、ニッパーズ

- 九十九里ライフセービングクラブ

- en: Surf Life Saving Australia、en: International Life Saving Federation、en:Lifesaving Awards

- 海難、水難救助隊、日本水難救済会、日本赤十字

- ベイウォッチ