昆虫

| 昆虫 | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||

| 地質時代 | |||||||||||||||

| デボン紀[注釈 1] - 現世 | |||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||

| Insecta Linnaeus, 1758 | |||||||||||||||

| シノニム | |||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||

| insect | |||||||||||||||

| 亜綱 | |||||||||||||||

|

伝統的分類 系統分類 |

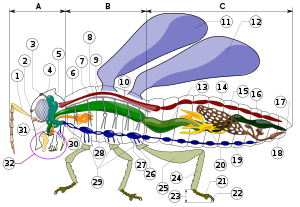

A- 頭部 B- 胸部 C- 腹部

昆虫(こんちゅう、insect)は、六脚亜門の昆虫綱(学名: Insecta)に分類される節足動物の総称である。昆虫類とも総称されるが、これを昆虫と内顎類を含んだ六脚類の意味で使うこともある。

かつては全ての六脚類が昆虫に含められていたが、分類体系が見直され、現在は内顎類(内顎綱)の分類群(トビムシ、カマアシムシ、コムシ)が除外される。この記事ではこれら内顎類にも触れる。

概要

[編集]昆虫は多様な節足動物の中でも、特に陸上で進化したグループである。

ほとんどの種は陸上で生活し、淡水中に棲息するものは若干、海中で棲息する種は例外的である。水中で生活する昆虫は水生昆虫(水棲昆虫)と呼ばれ、陸上で進化した祖先から二次的に水中生活に適応したものと考えられている。地球内の気候、環境に適応しており、種多様性が非常に高い。

日本の国立科学博物館によれば、2018年時点で知られている昆虫は約100万種で、確認されている生物種の半分以上を占める。未発見・未分類の昆虫も多いと推測されている[1]。日本産生物種数調査によれば、日本産の既知種数は30747種とされる(2003年時点)[2]。

単に「虫」として一般に知られる動物群であるが、これは昆虫を専門に指す名称ではなく、ダンゴムシ・クモ・ムカデ・ミミズ・カタツムリなど昆虫以外の多くの小動物をも含んだ雑多な総称である。

形態

[編集]以下は昆虫の一般的な特徴である。しかし、寄生性昆虫や一部の幼虫などには、これらの特徴から大きく逸脱した例もある。

他の節足動物と同様、昆虫の体は、体節(somite)と呼ばれる節(ふし)の繰り返し構造でできている。昆虫では、体節がいくつかずつセットになり、先節と直後5節を含んだ頭部(head)、3節を含んだ胸部(thorax)、11節を含んだ腹部(abdomen)という3つの合体節(tagma)にまとまっている。頭部の体節は完全に癒合して1つの構造体にまとまり、腹部は最終の体節が退化的であるため外見上は10節以下に見える[3]。

各部位の付属肢(関節肢)やその他の附属体は、原則として頭部には触角(antenna)・大顎(mandible)・小顎(maxilla)各1対および前後で上唇(labrum)と下唇(labium)各1枚、胸部には脚3対、腹部には生殖肢(gonopod)2対と尾毛(cerci)1対がある。下唇は癒合した第2小顎であり、生殖肢は多くの場合では著しく特化して生殖器となり、付属肢らしからぬ形態をもつ[4]。

呼吸器官として気管系(tracheal system)があり、胸部と腹部の両側に気門(trachea)を開く。水生昆虫では腹部に鰓など別の呼吸器をもつ場合がある。

ほとんどの昆虫(有翅昆虫)は胸部に2対の翅(wing)を持ち、空を飛ぶことができる。空を飛んだ最初の動物は昆虫だとされている。昆虫の翅の構造は、グループによって様々に特化し、彼らの生活の幅の広がりに対応している。

感覚

[編集]特別な感覚器官としては、眼と触角が挙げられる。それ以外の各部に小さな受容器を持つ。

大部分の昆虫は頭部に1対の複眼と3個以下の単眼を持つ。両者を有する場合、片方だけの場合、ごく一部に両方とも持たない例がある。複眼は主要な視覚器として働き、よく発達したものでは優れた視覚を持つと考えられる。また、紫外線を視覚する能力を持っている。すなわち解剖学的に、昆虫の目には紫外線を感知する細胞がある。ヒトの眼ではオスとメスの色の区別ができない昆虫(たとえば、モンシロチョウの翅の色)でも、実際にはオスとメスの翅で紫外線反射率に大きな差がある。そのため、モンシロチョウ自身の目には、ヒトの目と違って、オスとメスの翅は全く別の色であると認識できているものと推察される。また単眼は明暗のみを感知する。

化学物質の受容、つまり味覚と嗅覚は触角、口器、および歩脚の先端部である附節にある。いくつかの昆虫は個体間の誘因などの役割を担うフェロモンを出すが、その受容は触角で行われる。

聴覚に特化した器官を持つ例は多くなく、コオロギやセミなど一部に限られる。夜行性のガにはコウモリによる捕食を回避するため、コウモリの出す超音波を聴き取る鼓膜器官を持つものが多い[5]。

認知能力・感受性

[編集]2010年代以降、虫が感情に似た脳機能を持っている可能性があることが科学論文で報告されることが増えている[6]。

1990年から2020年の間に発表された科学文献のレビューでは、昆虫には認知能力や感性があるという証拠がみつかった[7]。2022年には、6つの昆虫目における感覚(特に痛み)の証拠を、検討した論文が発表された。研究によると、双翅目(ハエと蚊)とゴキブリ目(ゴキブリとシロアリ)の2つの目の成虫で、痛み体験の「強い証拠」が見つかった。また、ハチ目(ハチ、スズメバチ、アリ、ノコギリ)、バッタ目(コオロギ、バッタ)、チョウ目(チョウ、ガ)の成虫では「実質的証拠」があり、甲虫目の成虫では「ある程度の証拠」があった。幼虫の段階においても、いくつかの幼虫で、痛み体験の「実質的証拠」が見つかった。なお、いずれの昆虫目でも、感覚、特に痛覚の存在を否定する十分な証拠は見つからなかった[8]。

また、解剖学的次元では、ミバエの幼虫が熱いものに触れると逃げること、その行動が脊椎動物の痛覚ニューロンに似たニューロンの媒介を経ることが研究で確かめられた[9]。

発生

[編集]多くは卵生だが、フタバカゲロウのような卵胎生、ツェツェバエのような胎生昆虫もいる。

昆虫の場合、幼生は幼虫と呼ばれる。成虫に似た姿のものも、かなりかけ離れた姿のものもあるが、基本的には幼虫も昆虫としての姿を備えており、その意味では直接発生的である。生育過程で、幼虫が成虫に変化する変態を行う。変態の形式により、幼虫が蛹になってから成虫になる完全変態をするグループと、幼虫が直接成虫に変わる不完全変態を行うグループ、そして形態がほとんど変化しない無変態のグループに分けられる。成虫になるときに翅が発達するが、シミ目など翅の全くない種類も少なからずいる。

生態

[編集]昆虫の生態的な多様性は極めて広い。樹上や洞窟を含めた地上、土壌中、淡水中にごく普通に生息し、さらに一部の例外を除いて殆どの種が空を飛ぶことが出来る。分布は世界中にわたり、高山から低地までどこにでもおり、特に熱帯域での多様性が高い。

基本的に陸上で生活する生物で、水生昆虫でも成虫時に水中で生活する昆虫は少なく、成虫の多くは止水域で空気呼吸を行う。特に海には極少数の種がいるだけで、それもウミユスリカなどの潮間帯に生息する種がほとんどで、外洋では海水面上で活動するウミアメンボ属の5種しか確認されておらず[10]、完全な海生昆虫は発見されていない。これは、海でのニッチが既に祖先である甲殻類によって占められていたため再進出できなかった、陸上に比べて魚類などの天敵が多く生存競争に勝てなかった、陸上や淡水での生活に特化したためマルピーギ管が海水の塩分調整に対応できなかった、海水中を漂う海藻の胞子などが気門に詰まるため呼吸できなかった、陸上に比べて海中には酸素が乏しく昆虫類の外骨格形成に不利である[11]など、様々な説がある。

石炭紀からペルム紀にかけて大気中の酸素濃度が高かった時期には体長数十cmに達する巨大な昆虫が生息していたが、現代では最小の哺乳類や鳥類(1-2g)を超える体重を持つ昆虫は少数であり、小さいものは0.2mm、5μg以下と大型の原生動物(大型のゾウリムシなど)を下回る。

食性の上では、草食性、肉食性、雑食性など様々である。草食性では餌とする植物の種に特異性を持つ例も多く[12]、そのため植物の種ごとに決まった昆虫がある、という状況が見られる。寄生性のものもあり、シラミやハジラミ、クモバエやコウモリバエ、カエルキンバエやラセンウジバエなどは脊椎動物に寄生する。他の昆虫に寄生する種では、捕食寄生という独特な寄生の型を持つ例も多い。

大半の種が変温動物であり、3℃以上の環境でないと成長が行われず、それ以下になると冬眠状態となる。成虫の場合、一般に-3℃以下、45℃以上の環境にさらされ続けると死滅するが、卵の状態では温度耐性(特に低温)の範囲が大きくなるため、このまま越冬する種も多い。例外として群集性のものには、ハナバチ類の一部が、0℃時に30℃以上の体温を安定して保てるなど、ほぼ完全な恒温性のものも存在する。セッケイカワゲラやヒョウガユスリカのように、氷点下の気温でも活動できる種もあり、南極でも昆虫が生息している。

昆虫の一部は、植物の受粉と深い関係がある。花粉の媒介方法としては風と動物がほとんどを占め、動物媒は虫媒のほかに鳥やコウモリによる媒介も含まれるが、動物媒の中で最も多いものは虫媒である[13]。虫媒のみに頼る、または一部を虫媒とする花は16万種に及ぶとされる[14]。動物媒の花は虫を花に引き付けるために、風媒花と異なり美しい花や強い香り、豊かな蜜などを発達させたが、なかでも虫媒花は虫の強い嗅覚を利用するため、香りが強いものが多いことが特徴となっている[15]。(鳥は嗅覚が弱いため、鳥媒の花には香りは必要なく香りは弱いものとなっている)[16]。こうした虫の多くは花の蜜腺から分泌される蜜を食料とするほか、彼らの体につく花粉そのものも重要な食料としている[17]。

生体

[編集]バッタ、イナゴ、蝶、ハチなど多くの昆虫の血糖はトレハロースであり、体内で分解酵素・トレハラーゼの作用でブドウ糖(グルコース)に変わることによって利用される。また、スズメバチとその幼虫の栄養交換液の中にもある。

昆虫の血糖としてのトレハロース濃度は、400-3,000 mg/dL(10-80 mM)の範囲にある[18]。この値はヒトのグルコースとしての通常の血糖値100-200 mg/dLに比べてはるかに高い。この理由の一つとして、トレハロースがタンパク質に対して糖化反応を起こさずグルコースに比べて生体に有害性をもたらさないためである[19][20]。

外骨格は甲殻類と違い、形成時にカルシウム沈着を伴わない。これは海中に比べてカルシウムに乏しい陸上での生活に適応した結果であり、外骨格を軽くすることにも繋がったため、後に飛行能力を発達させる上で有利に働いたという説がある。[21]

分類

[編集]種類数の多いグループとしては、以下のようなものがある。(括弧内は2003年現在の日本産既知種数)

- 甲虫目(鞘翅目) - カブトムシ、ゴミムシなどの仲間、35万種(10233種)

- チョウ目(鱗翅目) - チョウ、ガの仲間、17万種(5337種)

- ハエ目(双翅目) - ハエ・カ・アブなどの仲間、15万種(5183種)

- ハチ目(膜翅目) - ハチ、アリの仲間、11万種(4516種)

- カメムシ目(半翅目) - セミ、カメムシなどの仲間、8万2千種(2973種)

- バッタ目(直翅目) - バッタ、コオロギなどの仲間、2万種(370種)

- トンボ目(蜻蛉目) - トンボの仲間、5千種(180種)

甲虫類は実際に種類が多いとされているが、飛翔能力が他の昆虫に比較して弱く、発見、採集が容易なため、種の同定が進んでいるのだとも言える。甲虫同様、生態が多様なハエ目やハチ目の昆虫は、実際には甲虫目を上回る種が存在するのではないかとも言われている。

進化

[編集]昆虫は地球の歴史上、4億年前、動物の陸上進出が始まった頃に上陸した動物群の一つである[22]。なお2014年11月の大規模な分子系統解析によれば、陸上植物が出現して間もない4億8千万年前には原始的な六脚類が現れ、昆虫は4億4千万年前、翅で飛ぶ昆虫は約4億6百万年前、完全変態昆虫は3億5千万年前に出現した[23]。3億6千万年前に上陸した脊椎動物の両生類よりも早い時期であった[22]。

昆虫の生活様式、形態は非常にバラエティに富んでおり、様々な環境ニッチに適応して繁殖しており、その種類も非常に多い。恐竜登場前の2億-3億年前には、現在のゴキブリやトンボなどの祖先が既に登場していた。

| |||||||||||||||||||||||||||

| 無角類説[24] |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 汎甲殻類説[25] |

伝統的な系統学では、昆虫を含んだ六脚類は、多足類とともに無角類(Atelocerata、または気門類 Tracheata)としてまとめられ、甲殻類、鋏角類とともに、節足動物の3つの大きな群をなすと考えられてきた。この説では、多足類は六脚類の姉妹群[24]、もしく六脚類が側系統群の多足類から派生したとする[24]。

これに対して2000年代をはじめとして、根本的にこれを否定する説が徐々に有力視される。2019年現在[25] 全ての分子系統学的解析(遺伝子解析)は、六脚類は多足類とは遠縁であり、むしろ側系統群の甲殻類から派生していることを根強く支持し[26][27][28][29][30][31][32][33]、他に神経解剖学的構造[34] やヘモシアニンの構成[35] にもそれを支持する証拠が挙げられる[25]。このように六脚類と甲殻類からなる系統群は、汎甲殻類(Pancrustacea)という。多足類は六脚類に類縁でなく、むしろそれより早期に分岐し、汎甲殻類と共に大顎類をなす。汎甲殻類の中に、まず貧甲殻類[36](貝虫類・ヒゲエビ類・鰓尾類など)が分岐し、続いて多甲殻類[36](軟甲類・フジツボ類・カイアシ類)と異エビ類[36](カシラエビ類・鰓脚類・ムカデエビ類、六脚類)に二分され、後者の甲殻類の中で、ムカデエビ類は六脚類の姉妹群として有力視される[25][32][33]。

昆虫以外の六脚類は、顎が体の中にあるなど共通の性質を持つため、内顎類と総称される。内顎類および六脚類は単系統とする説が主流だが、一部の分子系統では異論もある[23][37]。

昆虫綱の大分類

[編集]昆虫綱の中では、比較的原始的な、翅のない無翅類と、翅を腹側へ畳めない旧翅類がまず分けられる。しかし、無翅類は原始的な形質でまとめられた側系統だという説が1960年代頃から有力となり、それを反映した次のような分類が普及しつつある。ただし、有翅「下綱」などの修正された階級については研究者の見解は必ずしも一致していない。

- 昆虫綱

- 単関節丘亜綱 : イシノミ目

- 双関節丘亜綱

- 無翅下綱 : シミ目

- 有翅下綱

- 旧翅節 : カゲロウ目、トンボ目

- 新翅節

旧翅類の単系統性にも疑問が持たれており、カゲロウ目とトンボ目のどちらかが先に分かれた可能性がある。ただし、それを反映した分類はまだ確立していない。

現生昆虫の目

[編集]分類体系によって異なるが、(狭義の)昆虫綱 Insecta は30目を含む。以下のものは『岩波生物学辞典 第5版』[38] による。命名者名は省略。

- 六脚亜門 Hexapoda(広義の昆虫類 Incecta s.l.)

- 内顎綱 Entognatha

- 昆虫綱 Incecta (外顎綱 Ectognatha、狭義の昆虫類 Incecta s.s.)

- イシノミ目(古顎目)Archaeognatha

- シミ目(総尾目)Thysanura

- カゲロウ目(蜉蝣目)Ephemeroptera

- トンボ目(蜻蛉目)Odonata

- ガロアムシ目(非翅目、欠翅目)Grylloblattodea

- カカトアルキ目(踵歩目)Mantophasmatodea

- ハサミムシ目(革翅目)Dermaptera

- カワゲラ目(襀翅目)Plecoptera

- シロアリモドキ目(紡脚目)Embioptera

- ジュズヒゲムシ目(絶翅目)Zoraptera

- ナナフシ目(竹節虫目)Phasmatodea

- バッタ目(直翅目)Orthoptera

- カマキリ目(蟷螂目)Mantodea

- ゴキブリ目 (網翅目)Blattodea

- シロアリ目(等翅目)Isoptera

- カジリムシ目 (咀顎目)Psocodea

- アザミウマ目(総翅目)Thysanoptera

- カメムシ目(半翅目)Hemiptera

- ラクダムシ目(駱駝虫目)Raphidioptera

- ヘビトンボ目(広翅目)Megaloptera

- アミメカゲロウ目(脈翅目)Neuroptera

- コウチュウ目(鞘翅目)Coleoptera

- ネジレバネ目(撚翅目)Strepsiptera

- シリアゲムシ目(長翅類)Mecoptera

- ノミ目(隠翅目)Sihonaptera

- ハエ目(双翅目)Diptera

- トビケラ目(毛翅目)Trichoptera

- チョウ目(鱗翅目)Lepidoptera

- ハチ目(膜翅目)Hymenoptera

なお、以前バッタ目(直翅目)Orthoptera とされていたものはガロアムシ目(非翅目、欠翅目)Grylloblattodea、ナナフシ目(竹節虫目)Phasmatodea、バッタ目(直翅目)Orthoptera、カマキリ目(蟷螂目)Mantodea、ゴキブリ目 Blattodea に分類される。

また、ゴキブリ目 Blattodea、シロアリ目(等翅目)Isoptera と分かれていたが、21世紀現在はゴキブリ目 Blattodea に統一される。この場合、シロアリ目の中に含まれる亜科は科となり、チャタテムシ目(噛虫目)Psocoptera とシラミ目(裸尾目)Phthiraptera は咀顎目 Psocodea に統一される。

チョウ目(鱗翅目) Lepidoptera の中にあるコバネガ科は、トビケラ目(毛翅目) Trichoptera とチョウ目(鱗翅目) Lepidoptera の祖先形質を持っているので、チョウ目(鱗翅目) Lepidoptera、トビケラ目(毛翅目) Trichoptera、コバネガ目と提案されることもある。

2002年に、翅がなくナナフシに似た外観を持つカカトアルキ目(マントファスマ目)が新目として設立された[39]。

人間との関わり

[編集]生物世界で最も種類の多い動物群であり、何らかの関わりなしに生活することが不可能なほどに、あらゆる局面でかかわりを生じる。直接に人間の役に立つものを益虫、人の健康、財産、家畜、農作物などに害を与えるものを害虫と言う。ただし、実害はない不快害虫もいれば、日常生活で益虫・害虫扱いされるものの分類学的には昆虫以外の小動物も含まれる。

益虫は、インセクトブリーダーなどによる昆虫養殖(養蜂、養蚕、ゴキブリ養殖など)が行われる[40]。

昆虫採集や飼育は趣味の一分野である。昆虫標本などは博物館などの展示物として人気があり、名和昆虫博物館(岐阜県岐阜市)、倉敷昆虫館(岡山県倉敷市)[41] のような飼育専門施設の昆虫館もある。生きた昆虫の輸入も行われるが、有害動物は植物防疫法によって輸入禁止である[42]。そいういった輸入された昆虫を放虫した場合は、外来種であり、自然界に様々な悪影響を及ぼすので避けるべきで責任をもって逃がさず育てることが推奨される[43]。

文化として、季節や天候を知るために昔から観察されてきたこともあり、虫(蟄)が冬から解放され(啓いて)動き出す日として24節気のひとつ啓蟄がある[44]ほか、北海道では雪虫は初雪を告げる昆虫として知られている。

古代エジプトでは、一部の甲虫がスカラベとして崇拝対象となった。

学問の昆虫学も大きく発展し、昆虫分類学・応用昆虫学・蚕学・天敵昆虫学(生物的防除)・衛生昆虫学・法医昆虫学・環境昆虫学・遺伝学など幅広い。また、ミツバチや蚕などの産業動物である昆虫は獣医学で取り扱う。

ペットとしての昆虫

[編集]採集その他の手段で入手した昆虫を集めたり飼育したりする娯楽は古くから存在する。ダーウィン、ウォーレスなどの泰斗を輩出している博物学の祖国イギリスで顕著であるが、広くヨーロッパにみられ、チョウの幼虫やオサムシ類を飼育する例が多い。現代ではナナフシの人気が高く、観葉植物感覚で飼育される。

日本においては、平安時代の貴族階級において、スズムシ、マツムシ、コオロギなどの「鳴く虫」(直翅目)の飼育、鳴き声の観賞がはじまり[45]、江戸時代中期にはそれらを行商人が売り歩く商業も確立、江戸町民を中心に鳴く虫飼育の文化が広く普及した。鳴く虫のほか、蛍も同様に広く取引された[46]。こうした虫売り文化は昭和初期には最盛期を迎えたものの、戦後は衰退した[47]。元々これらの文化は、中国から伝播したとも、独自に並行発生したともいわれるが定かでない。また、中国では鳴き声の鑑賞のみならずコオロギの格闘を楽しむ娯楽「闘蟋」も古くから親しまれてきた。闘蟋の歴史は唐の玄宗期にさかのぼるとされ、南宋の宰相である賈似道はこの趣味が高じて世界初のコオロギの百科事典『促織経』を著した[48]。一方、児童年齢の子供がカブトムシやクワガタムシなどに昆虫相撲を取らせる古典的遊びも、江戸時代からあり、それらの昆虫は「サイカチ」「オニガラ」「オニムシ」などと呼ばれた。

21世紀現在の日本には、サブカルチャー・ホビーの一つとして、クワガタムシやカブトムシなどの甲虫類に鑑賞価値を見出し累代飼育するファンが多く、10万人単位の愛好者がいるといわれる。

食材としての昆虫

[編集]今日の日本においては、昆虫食はあまり一般的ではなく、どちらかと言うとゲテモノ料理や珍味として扱われる機会が多い。その中でイナゴ(佃煮)は全国的に食べられていると言ってもよく、ハチ、セミ、ゲンゴロウ、トビケラやカワゲラ(水生昆虫の幼虫をまとめてざざむしと総称)、カイコガ、カミキリムシなども食用とされることがある。商品として売り出されたところもある。2008年時点で、はちの子、イナゴの缶詰はともに1トン弱、カイコのサナギが300キログラム、まゆこ(カイコのガ)が100キログラム、ザザムシが300キログラム製造されている[49]。なかには、長野県のハチの子の佃煮のように郷土料理や名物になっている地域もある。

世界的にはタガメやアリ、甲虫などの昆虫の幼虫を食べる文化を持っている国や地域、民族は多い。なかでも昆虫の多い亜熱帯から熱帯地域において昆虫食の文化は根付いている[50]。

昆虫はタンパク質やミネラルを豊富に含んで栄養価が高い上、従来の家畜に比べ飼料の転換効率がよいため、将来的に重要な食料となるとの見方を国連食糧農業機関は示している[51]。

薬材としての昆虫

[編集]中国の生薬を集めた『本草綱目』には、多種の昆虫が記載されている。一例としてシナゴキブリは、シャチュウ(䗪虫[52])の名で、血行改善作用があるとされている。学問的に薬効は必ずしも明らかになっていない例が多いが、他にも薬酒の原料としてスズメバチ、アリ、ゴミムシダマシ、冬虫夏草(昆虫の幼虫から真菌キノコが成長したもの)などが使われたり、粉末にして外用薬にされる昆虫もある。また、昆虫そのものではないが、セミの抜け殻は蝉退(センタイ)といって、解熱、鎮静、鎮痙などに用いられる。

飼料としての昆虫

[編集]世界的な人口増加により昆虫由来の飼料が研究されており、2020年4月に農林水産省にフードテック研究会が新設された[53]。

農薬としての昆虫

[編集]日本の法律(農薬取締法)は、農作物を害する昆虫、ダニ、細菌などの防除に使われる薬剤のみならず、防除に有益な天敵をも一括して農薬と整理した。このため、農薬として登録されている昆虫、クモ、ダニ、細菌、ウイルスなどがあり、これらは生物農薬とも呼ばれる。これらは法律上は農薬であるため、用法、用量、販売にも規制がある。現在日本で登録されている天敵昆虫には、オンシツツヤコバチ、ヨコスジツヤコバチ、タイリクヒメハナカメムシ、ヤマトクサカゲロウ、ナミテントウ、コレマンアブラバチなどがある。こうした天敵農薬による生物的防除としては、19世紀末のアメリカにおいて、イセリアカイガラムシの大発生を原産地オーストラリアにおける天敵ベダリアテントウの導入によって防いだ例などが知られ、成功すれば大きな効果を上げるものの、目的の害虫以外の虫が攻撃され大被害を受けることも珍しくないため、導入には細心の注意が必要である[54]。

産業用の昆虫

[編集]歴史的に最も広範に利用されている産業用昆虫として、絹糸を生産するためのカイコガがある。絹は歴史を通じて高級繊維としての地位を確立しており、これを生み出すカイコを育てる養蚕は産業の一つとして成立している。カイコは家畜化された歴史が長いためすでに野生では存在せず、人間の手を離れては生きられなくなっている[55]。なお、カイコ以外にも絹糸を生成できる虫はヤママユ(テンサン、天蚕)やその亜種であるサクサン(柞蚕)などいくつか存在し、野蚕と総称される。ミツバチ類は蚕と並んでもっとも重要な産業用昆虫であり、蜂蜜やロイヤルゼリー、さらに蜜蝋の採取目的で飼育されている[56]。ミツバチのもう一つ重要な用途としては果樹や野菜といった虫媒花の受粉が挙げられる。受粉は農業上非常に重要であり、養蜂は蜂蜜採取よりも授粉用の需要の方が大きくなっている[57]。授粉用昆虫としては、このほかにマルハナバチ類も多用される。カイコとミツバチは昆虫でありながら家畜になっているといえる。イボタロウムシも蝋の生産に重要である。

この他、海外では赤色染料の原料としてカイガラムシ類が広く利用され、なかでも良質のコチニール色素の取れるコチニールカイガラムシはアステカで珍重されて、19世紀中盤に化学染料が優勢になる前は世界で広く栽培されていた[58]。またラックカイガラムシは染料としても使用されていたが、それよりもシェラックと呼ばれる樹脂の生産で知られており、かつてはワニスなど様々な用途に使用されていた[59]。また、幼虫(ウジ)を釣り餌として利用するために累代飼育されているハエや爬虫類の餌として飼育販売されているコオロギなどのような例もある。

装飾用の昆虫

[編集]タマムシ、チョウ、ガなど、色彩や光沢の鮮やかな昆虫は、工芸品などの装飾材料にも利用される。日本で国宝に指定されている玉虫厨子は、本来タマムシの羽を装飾として使用していたことでこの名がついており、オリジナルの玉虫厨子でその装飾が失われた後も、タマムシの羽をふんだんに使用して作成当時の姿を復元したレプリカがいくつか作成されている[60]。

モデル生物として

[編集]モデル生物として重要なものもある。ショウジョウバエやカイコが遺伝学で、アズキゾウムシやコクヌストモドキが個体群生態学で演じた役割は非常に大きい。昆虫は小型で扱いやすく、狭い環境でも飼育が可能で、また短い時間で複数世代が観察できる。上記のような昆虫はそのような点でモデル生物として好適であった。また、処理のしやすさについても独特である。ハワード・エヴァンズは著書『虫の惑星』で昆虫の変態ホルモンに関する実験で、複数の幼虫の首を切ってつなぎ合わせてその変態を見る実験について説明した後、この実験をネコで行うことが想像できるか?と述べている。

また、ゴキブリは、昆虫の中でも大きい方なので、研究用の生物(昆虫)としても利用されている。

法医昆虫学

[編集]アメリカ合衆国などでは、クロバエなどが死体に産卵する特性と幼虫(ウジ)の成長の程度が、遺体の放置時間を推定する際の手掛かりの一つとされている[61]。

医療としての昆虫

[編集]医療、治療方法として、無菌状態にしたハエなどの幼虫のウジに患部の壊死した組織を食べさせるマゴットセラピーがある。これは1930年代にアメリカで広まったものの、1940年代にペニシリンが開発されると急速に使用されなくなっていったが、1990年代末から再び使用が増加しつつある[62]。

バイオ医薬品などの組換えタンパク質の生産宿主としても昆虫や昆虫細胞は用いられている。宿主としてはカイコやイラクサギンウワバ、ツマジロクサヨトウ、ウイルスベクターとしてはバキュロウイルスが用いられており[63]、このような発現系はバキュロウイルス発現ベクター系(BEVS)と呼ばれる[64]。昆虫由来培養細胞とAutographa californica multiple核多角体病ウイルス(AcMNPV)を用いた組換えタンパク質の生産法は1983年にテキサスA&M大学のゲール・スミスやマックス・サマーズらによって開発され、カイコ幼虫個体とカイコ核多角体病ウイルス(BmNPV)を用いた方法は1985年に鳥取大学の前田進らによって開発された[64]。BEVSはインターフェロンや抗体などの試薬のほか『サーバリックス』や『Novavax COVID-19ワクチン』といったワクチン用タンパク質の生産にも役立てられている。

生態系の調整・基盤サービスの担い手としての昆虫

[編集]上に記したような、食料、医薬品や医療、農業、衣料あるいはペットなどとしての利用は、生態系サービスのうちの供給サービスあるいは文化的サービスに当たるが、それ以外にも生態系の調整サービスや基盤サービスの担い手として重要な役割を果している[65][66]

例えば、ミツバチ以外にも様々なハナバチや、アブやハエ、チョウやガ、ハナムグリやカミキリ等の甲虫などが、植物の受粉を担っている。また、枯木や倒木、デトリタス、枯葉は、シロアリ、ゴキブリ、クワガタ、カミキリ、土壌性昆虫、水中ではトビケラや双翅目幼虫などが分解している。野生動物の糞や死体は、ハエ、シデムシ、糞虫などにより分解される。特定の虫が大発生することを、多くの捕食寄生昆虫や肉食性昆虫が抑制している。

他方では、クモ、鳥、コウモリ等の哺乳類、両生類、爬虫類、淡水魚などの餌として、生態ピラミッドのより高次の消費者を支えている。

こうして多種多様な昆虫により様々な自然生態系が維持され、ひいては人間にも様々な生態系サービスをもたらしている[67]。

害虫

[編集]上記のような益虫のほか、人類に害を与える害虫も数多く存在する。一部の昆虫は媒介者として伝染病の感染源となっている。こうした媒介者の中で最も有害な昆虫はカであり、マラリアやデング熱などさまざまな伝染病を媒介して、2016年のデータでは1年間で死者は83万人にも上り、「地球上でもっとも人類を殺害する生物」となっている[68]。人間だけでなく、農作物や家畜に害を与える昆虫も多く存在する。なかでもイナゴやバッタなどは相変異を起こした大集団が周囲のすべての草本類を食らいつくす蝗害を発生させることがあり、この場合周囲の生態系は大打撃を受け飢饉が発生することもある。

ムシ

[編集]現代の日常会話では、昆虫を単に「虫」(むし)と呼ぶことが多いが、ダンゴムシやフナムシなどの用法でわかるとおり、ムシとは本来はもっと広い範囲の意味を持つ言葉で、獣、鳥、魚介類以外の全動物を指す言葉であった。

漢字の「虫」(キ、拼音: )は本来、毒蛇(マムシ)を型取った象形文字であるが、蛇など爬虫類の一部や、両生類、環形動物など、果ては架空の動物である竜までを含めた広い範囲の生物群を指す「蟲」(チュウ、拼音: )の略字として古代から使われている。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ 特別展「昆虫」 国立科学博物館(2018年10月14日閲覧)。

- ^ 日本分類学会連合(2003) 第1回日本産生物種数調査 http://ujssb.org/biospnum/search.php (2023年11月3日閲覧)

- ^ Snodgrass, R. E. (Robert E.), 1875-1962,. Principles of insect morphology. Ithaca. ISBN 978-1-5017-1791-8. OCLC 761232619

- ^ Boudinot, Brendon E. (2018-11-01). “A general theory of genital homologies for the Hexapoda (Pancrustacea) derived from skeletomuscular correspondences, with emphasis on the Endopterygota” (英語). Arthropod Structure & Development 47 (6): 563–613. doi:10.1016/j.asd.2018.11.001. ISSN 1467-8039.

- ^ 中野亮 2012 チョウ目害虫における超音波を用いた行動制御技術.植物防疫 66(6): 300-303.

- ^ “Scientists Discover That Worms May Have “Emotions””. 20231202閲覧。

- ^ “Wouldn’t hurt a fly? A review of insect cognition and sentience in relation to their use as food and feed”. ScienceDirect. 2021年9月24日閲覧。

- ^ “Can insects feel pain? A review of the neural and behavioural evidence”. 2022年11月19日閲覧。

- ^ ジェイシー・リース 著、井上太一 訳『肉食の終わり 非動物性食品システム実現へのロードマップ』原書房、20211126、221頁。

- ^ http://fujiwara-nh.or.jp/archives/2009/0106_120000.php

- ^ 「【研究発表】昆虫学の大問題=「昆虫はなぜ海にいないのか」に関する新仮説」東京都立大学2023年4月18日

- ^ 「虫と文明 螢のドレス・王様のハチミツ酒・カイガラムシのレコード」p253 ギルバート・ワルドバウアー著 屋代通子訳 築地書館 2012年9月5日初版発行

- ^ 「樹木学」p105 ピーター・トーマス 築地書館 2001年7月30日初版発行

- ^ 「虫と文明 螢のドレス・王様のハチミツ酒・カイガラムシのレコード」p254 ギルバート・ワルドバウアー著 屋代通子訳 築地書館 2012年9月5日初版発行

- ^ 「考える花 進化・園芸・生殖戦略」p13-15 スティーブン・バックマン 片岡夏実訳 築地書館 2017年8月21日初版発行

- ^ 「考える花 進化・園芸・生殖戦略」p16 スティーブン・バックマン 片岡夏実訳 築地書館 2017年8月21日初版発行

- ^ 「考える花 進化・園芸・生殖戦略」p8-10 スティーブン・バックマン 片岡夏実訳 築地書館 2017年8月21日初版発行

- ^ 河野義明「生物コーナー 昆虫のトレハロース代謝を抑えて害虫を制御する」『化学と生物、Vol. 』33 (1995) No. 4。doi:10.11150/10.1271/kagakutoseibutsu1962.33.259

- ^ 中野雄介ほか「非還元性糖のヒト腹膜中皮細胞へ与える影響『ライフサポート』Vol. 17 (2005) No. Supplement. p.83。doi:10.5136/lifesupport.17.Supplement_83

- ^ 佐中孜「浸透圧物質としてのトレハロース (trehalose) にかける期待」『日本透析医学会雑誌 』Vol. 40 (2007) No. 7.doi:10.4009/jsdt.40.568

- ^ 「【研究発表】昆虫学の大問題=「昆虫はなぜ海にいないのか」に関する新仮説」東京都立大学2023年4月18日

- ^ a b 宮田研究室. “生命の進化”. 授業の資料. 山口大学メディア基盤センター. 2013年7月5日閲覧。

- ^ a b Misof, B.; Liu, S.; Meusemann, K.; Peters, R. S.; Donath, A.; Mayer, C.; Frandsen, P. B.; Ware, J. et al. (2014-11-07). “Phylogenomics resolves the timing and pattern of insect evolution” (英語). Science 346 (6210): 763–767. doi:10.1126/science.1257570. ISSN 0036-8075.

- ^ a b c Gillott, Cedric, ed (2005) (英語). Entomology. Dordrecht: Springer Netherlands. pp. 3–23. doi:10.1007/1-4020-3183-1_1. ISBN 978-1-4020-3183-0

- ^ a b c d Giribet, Gonzalo; Edgecombe, Gregory D. (2019-06-17). “The Phylogeny and Evolutionary History of Arthropods” (英語). Current Biology 29 (12): R592–R602. doi:10.1016/j.cub.2019.04.057. ISSN 0960-9822.

- ^ Shultz, J. W.; Regier, J. C. (2000-05-22). “Phylogenetic analysis of arthropods using two nuclear protein-encoding genes supports a crustacean + hexapod clade”. Proceedings. Biological Sciences 267 (1447): 1011–1019. doi:10.1098/rspb.2000.1104. ISSN 0962-8452. PMC 1690640. PMID 10874751.

- ^ Giribet, Gonzalo; Ribera, Carles (2000). “A Review of Arthropod Phylogeny: New Data Based on Ribosomal DNA Sequences and Direct Character Optimization” (英語). Cladistics 16 (2): 204–231. doi:10.1111/j.1096-0031.2000.tb00353.x. ISSN 1096-0031.

- ^ Glenner, H.; Thomsen, P. F.; Hebsgaard, M. B.; Sorensen, M. V.; Willerslev, E. (2006), “Evolution. The origin of insects”, Science 314 (5807): 1883-1884

- ^ Regier, Jerome C.; Shultz, Jeffrey W.; Kambic, Robert E. (2005-02-22). “Pancrustacean phylogeny: hexapods are terrestrial crustaceans and maxillopods are not monophyletic”. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 272 (1561): 395–401. doi:10.1098/rspb.2004.2917. ISSN 0962-8452. PMC 1634985. PMID 15734694.

- ^ Regier, Jerome C., et al. (2010). “Arthropod relationships revealed by phylogenomic analysis of nuclear protein-coding sequences”. Nature 463 (7284): 1079-1083. doi:10.1038/nature08742.

- ^ Oakley, Todd H.; Wolfe, Joanna M.; Lindgren, Annie R.; Zaharoff, Alexander K. (2013-01-01). “Phylotranscriptomics to Bring the Understudied into the Fold: Monophyletic Ostracoda, Fossil Placement, and Pancrustacean Phylogeny” (英語). Molecular Biology and Evolution 30 (1): 215–233. doi:10.1093/molbev/mss216. ISSN 0737-4038.

- ^ a b Schwentner, Martin; Combosch, David J.; Pakes Nelson, Joey; Giribet, Gonzalo (2017-06). “A Phylogenomic Solution to the Origin of Insects by Resolving Crustacean-Hexapod Relationships” (英語). Current Biology 27 (12): 1818–1824.e5. doi:10.1016/j.cub.2017.05.040.

- ^ a b Lozano-Fernandez, Jesus; Giacomelli, Mattia; Fleming, James F.; Chen, Albert; Vinther, Jakob; Thomsen, Philip Francis; Glenner, Henrik; Palero, Ferran et al. (2019-08-01). “Pancrustacean Evolution Illuminated by Taxon-Rich Genomic-Scale Data Sets with an Expanded Remipede Sampling” (英語). Genome Biology and Evolution 11 (8): 2055–2070. doi:10.1093/gbe/evz097.

- ^ Stemme, Torben; Iliffe, Thomas M.; von Reumont, Björn M.; Koenemann, Stefan; Harzsch, Steffen; Bicker, Gerd (2013-06-10). “Serotonin-immunoreactive neurons in the ventral nerve cord of Remipedia (Crustacea): support for a sister group relationship of Remipedia and Hexapoda?”. BMC Evolutionary Biology 13 (1): 119. doi:10.1186/1471-2148-13-119. ISSN 1471-2148. PMC 3687579. PMID 23758940.

- ^ Ertas, Beyhan; von Reumont, Björn M.; Wägele, Johann-Wolfgang; Misof, Bernhard; Burmester, Thorsten (2009-12-01). “Hemocyanin Suggests a Close Relationship of Remipedia and Hexapoda” (英語). Molecular Biology and Evolution 26 (12): 2711–2718. doi:10.1093/molbev/msp186. ISSN 0737-4038.

- ^ a b c 大塚攻; 田中隼人『顎脚類(甲殻類)の分類と系統に関する研究の最近の動向』日本動物分類学会、2020年2月29日。doi:10.19004/taxa.48.0_49。2020年4月20日閲覧。

- ^ Nardi, Francesco; Spinsanti, Giacomo; Boore, Jeffrey L.; Carapelli, Antonio; Dallai, Romano; Frati, Francesco (2003-03-21). “Hexapod Origins: Monophyletic or Paraphyletic?” (英語). Science 299 (5614): 1887–1889. doi:10.1126/science.1078607. ISSN 0036-8075. PMID 12649480.

- ^ 『岩波生物学辞典 第5版』(2013) pp.1598-1601

- ^ 藤田敏彦 (2010) , p.168

- ^ 日本放送協会. “新しい職業?「インセクトブリーダー」昆虫の繁殖を仕事に”. NHK NEWS WEB. 2023年10月12日閲覧。

- ^ 倉敷昆虫館(2018年10月14日閲覧)。

- ^ “生きた昆虫類を輸入される方へ:植物防疫所”. www.maff.go.jp. 2023年8月13日閲覧。

- ^ https://www.facebook.com/KUMANICHIs.+“近所で巨大クワガタ捕まえた! 熊本市の小学生 専門家「外来種、逃がさず大切に育てて」|熊本日日新聞社”. 熊本日日新聞社. 2023年8月13日閲覧。

- ^ 「啓蟄」。

- ^ 「昆虫観賞 鳴く虫を楽しむ」p131 加納康嗣 (「文化昆虫学事始め」所収 三橋淳・小西正泰編 創森社 2014年8月20日第1刷)

- ^ 「昆虫観賞 鳴く虫を楽しむ」p138-139 加納康嗣 (「文化昆虫学事始め」所収 三橋淳・小西正泰編 創森社 2014年8月20日第1刷)

- ^ 「昆虫観賞 鳴く虫を楽しむ」p137 加納康嗣 (「文化昆虫学事始め」所収 三橋淳・小西正泰編 創森社 2014年8月20日第1刷)

- ^ 「昆虫観賞 鳴く虫を楽しむ」p129 加納康嗣 (「文化昆虫学事始め」所収 三橋淳・小西正泰編 創森社 2014年8月20日第1刷)

- ^ 野中[2008:233]

- ^ 「食文化としての昆虫食」p43 野中健一 (「文化昆虫学事始め」所収 三橋淳・小西正泰編 創森社 2014年8月20日第1刷)

- ^ 「食文化としての昆虫食」p40-41 野中健一 (「文化昆虫学事始め」所収 三橋淳・小西正泰編 創森社 2014年8月20日第1刷)

- ^ 『漢字源』p.1405

- ^ “食肉代替品、昆虫飼料 官民で実用化加速 食料安定供給強化へ 農水省が研究会”. 日本農業新聞 2020年4月20日閲覧。

- ^ 「虫と文明 螢のドレス・王様のハチミツ酒・カイガラムシのレコード」p17-18 ギルバート・ワルドバウアー著 屋代通子訳 築地書館 2012年9月5日初版発行

- ^ 「虫と文明 螢のドレス・王様のハチミツ酒・カイガラムシのレコード」p54 ギルバート・ワルドバウアー著 屋代通子訳 築地書館 2012年9月5日初版発行

- ^ 「感じる花 薬効・芸術・ダーウィンの庭」p19 スティーブン・バックマン 片岡夏実訳 築地書館 2017年8月21日初版発行

- ^ 「考える花 進化・園芸・生殖戦略」p78-82 スティーブン・バックマン 片岡夏実訳 築地書館 2017年8月21日初版発行

- ^ 「虫と文明 螢のドレス・王様のハチミツ酒・カイガラムシのレコード」p88 ギルバート・ワルドバウアー著 屋代通子訳 築地書館 2012年9月5日初版発行

- ^ 「虫と文明 螢のドレス・王様のハチミツ酒・カイガラムシのレコード」p120-124 ギルバート・ワルドバウアー著 屋代通子訳 築地書館 2012年9月5日初版発行

- ^ 「昆虫にかかわる美術工芸品」p77 三橋淳 (「文化昆虫学事始め」所収 三橋淳・小西正泰編 創森社 2014年8月20日第1刷)

- ^ 「虫と文明 螢のドレス・王様のハチミツ酒・カイガラムシのレコード」p244-245 ギルバート・ワルドバウアー著 屋代通子訳 築地書館 2012年9月5日初版発行

- ^ 「虫と文明 螢のドレス・王様のハチミツ酒・カイガラムシのレコード」p212-216 ギルバート・ワルドバウアー著 屋代通子訳 築地書館 2012年9月5日初版発行

- ^ 加藤竜也「カイコを用いた組換えタンパク質生産」『生物工学会誌』第92巻第6号、日本生物工学会、2014年、303頁、NDLJP:10518865。

- ^ a b Zhenjun Zhao; Bo Ye; Dongmei Yue; Peipei Li; Bo Zhang; Linmei Wang; Qi Fan (2020-3). “Construction of a Baculovirus Derivative to Produce Linearized Antheraea pernyi (Lepidoptera: Saturniidae) Multicapsid Nucleopolyhedrovirus Genomic DNA”. Journal of Insect Science (Entomological Society of America) 20 (2). doi:10.1093/jisesa/ieaa011. ISSN 1536-2442.

- ^ T.D. Schowalter, J.A. Noriega and T. Tschrntle 2017 Insect effects on ecosystem services – Introduction. Basic and Applied Ecology 26(6): 1-7.

- ^ Pedro Cardoso, et al. Scientists’ warning to humanity on insect extinctions., Biological Conservation, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108426

- ^ デイブ・グールソン 藤原多伽夫訳 2022 サイレント・アース 昆虫たちの「沈黙の春」NHK出版

- ^ https://www.huffingtonpost.jp/entry/don_jp_5c5d4fefe4b0974f75b157ff 「どの動物が人間を一番殺しているのか...? ビル&メリンダ・ゲイツ財団がまとめた驚きの結果」錦光山雅子 ハフィントンポスト 2017年11月11日 2019年6月16日閲覧

参考文献

[編集]- 斎藤哲夫ほか『新応用昆虫学』(3訂版)朝倉書店、1996年。ISBN 4-254-42015-3。

- 石川良輔『昆虫の誕生 : 一千万種への進化と分化』中央公論社〈中公新書〉、1996年。ISBN 4-12-101327-1。

- 水波誠『昆虫 : 驚異の微小脳』中央公論新社〈中公新書〉、2006年。ISBN 4-12-101860-5。

- 巌佐庸・倉谷滋・斎藤成也・塚谷裕一 編『岩波生物学辞典』(第5版)岩波書店、2013年。ISBN 4-00-080314-X。

- 藤堂明保・松本昭・武田晃・加納喜光 編『漢字源』(改訂第五版)学研、2011年。ISBN 978-4-05-303101-3。

- 野中健二『昆虫食先進国ニッポン』(第1版)亜紀書房、2008年。ISBN 978-4-7505-0815-3。

- 藤田敏彦 著『新・生命科学シリーズ 動物の系統分類と進化』(第1版)裳華房、2010年4月25日。ISBN 9784785358426。

関連項目

[編集]- 昆虫学

- 無脊椎動物天然記念物一覧

- 昆虫類レッドリスト (環境省)

- 昆虫の構造 - 昆虫の翅

- 昆虫の分類

- 化性 - 昆虫が一年間に一定回数の世代を繰り返す性質。

- 囲食膜 - 無脊椎動物の消化管で食べ物を包み腸内細菌などから消化管を守るキチン質の膜。

- 微小昆虫

- 水生昆虫

- 害虫 - 益虫

- 昆虫採集

- 食虫動物(昆虫食)

- マゴットセラピー

- 日本昆虫学会

- ジャン・アンリ・ファーブル

外部リンク

[編集]- 九州大学大学院農学研究院昆虫学教室. “昆虫学データベース KONCHU”. 2013年7月5日閲覧。

- 九州大学大学総合研究博物館. “特別展示・昆虫展「進化の舞台の主役と脇役」”. 2024年7月13日閲覧。

- 独立行政法人農業環境技術研究所 (2012年12月10日). “昆虫データベース総合インベントリーシステム-INSECT INVENTORY SEARCH ENGINE-”. 2013年7月5日閲覧。

- 日本分類学会連合. “日本産生物種数調査”. 2013年7月5日閲覧。

- 稲荷山アーカイブ(稲荷山図書館)

- 『昆虫』 - コトバンク