生物多様性

生物多様性(せいぶつたようせい、英語: biodiversity)とは、生物に関する多様性を示す概念で、生態系、生物群系または地球全体に、多様な生物が存在していることを指す。生態系の多様性、種多様性、遺伝的多様性(遺伝子の多様性、種内の多様性とも言う)から構成される。

生物多様性の定義には様々なものがあるが、生物の多様性に関する条約では「すべての生物(陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを問わない。)の間の変異性をいうものとし、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む」[1]と定義されている。

用語の沿革

[編集]「生物多様性 」(biodiversity)は、「生物学的多様性 」(biological diversity、1970年代から使われていた用語)を意味する造語である。

1985年に、全米研究評議会(National Research Council[注 1], NRC)による生物学的多様性フォーラム(National Forum on Biological Diversity, 1986年開催)の計画中に、W.G.ローゼンによって造語された。なお「Biodiversity」が初めて公式文書に使われたのは、1988年に出版された昆虫学者・生態学者エドワード・オズボーン・ウィルソンによるこのフォーラムの報告の書名としてである[2][3]。

1986年以降、生物多様性という用語とその概念は、生物学者、環境保護活動家、政治指導者、関心を持つ市民らにより、世界中で広く用いられることになった。これは20世紀最後の10年間に見られた絶滅種に対する関心の広まりとよく一致している。

日本において平成16年度(2004年度)に環境省が行った調査では、生物多様性の意味を知っている人は約10%、言葉を聞いたことがある人まで範囲を広げても約30%という結果であった[4]。

定義

[編集]「生物多様性」は、いくつかの側面があるため、標準的な一義的な定義というものはないが、以下の3つの定義で説明ができる。

- 「生物学的構造の全てのレベルでの生命の多様性」[5] - 最も簡単な定義

- 「異なる生態系に存在する生物間での相対的な多様性の尺度」 - この定義の「多様性」は、1種内の多様性、種間の多様性、および生態系間の多様性を含む。

- 「ある地域における遺伝子・種・生態系の総体」 - この定義の長所は、実態をうまく表しているように思われることと、生物多様性として定義されてきた慣例的な3段階の切り口を統一的に扱える点である。

- 遺伝的多様性

- ある1種の中での遺伝子の多様性。同じ種の中での個体間の違いと、個体群間の違いがある

- →「集団遺伝学」も参照

- 種多様性

- 種間の多様性(簡単に言えば、多くの種が存在すること)。

- 生態系の多様性

- より高次の水準、すなわち生態系(遺伝子が究極的に寄与する、異なった諸過程の豊富さ)における多様性。

上記の定義のうち最後のものは、生物学における伝統的な5つの生物の層(個体、個体群、生物群集、生態系、景観)と同じであり、複数のレベルでのアプローチに付加的な正当性を与えている。

1992年にリオデジャネイロで開催された環境と開発に関する国際連合会議(地球サミット)では、生物多様性は次のように定義された:

- 「すべての生物(陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを問わない。)の間の変異性をいうものとし、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む」

これは生物の多様性に関する条約で採用された定義であって、生物多様性に関して法的に認められた唯一の定義と言えるものに最も近い。この条約には、アンドラ、ブルネイ、バチカン、イラク、ソマリア、東ティモール、アメリカ合衆国を除く全ての国が締約国として参加している。

E.O.ウィルソンが言うように、遺伝子が自然選択における根本の単位であるならば、生物多様性は実質的には遺伝的多様性であるといえるが、研究の際に最も扱いやすいのは、種多様性である。

- 遺伝学者にとって、生物多様性とは、遺伝子や個体の多様性のことである。かれらは、DNAレベルで起きて進化を発生させる諸過程(突然変異、遺伝子の交換、遺伝子の動態)について研究する。

- 生物学者にとって、生物多様性とは、生物の個体群や種の多様性のことであり、さらにはそれらの生物が果たす役割のことでもある。生物は現れては絶滅する。すなわち、ある場所は、同種の生物によって占められたり、別種のものにとって代わられたりする。種によっては、生殖戦略を発展させるために社会構造を発達させる。

- 生態学者にとって、生物多様性とは、種間の持続的な相互作用の多様性のことでもある。このことは、'種'についてだけでなく、生物が直接接する環境(生息空間) および更に広範囲な地域についても当てはまる。各々の生態系の中で、生きている生物は全体を構成する一部分であり、個体同士のみならず、空気、水、土壌など彼らを包む全てと相互に影響しあっている。

生物多様性の評価

[編集]生物多様性は幅を持つ概念であるので、様々な目的に沿った評価尺度が作成されてきた。それぞれの尺度はデータの使い方にあわせて選択される。

遺伝学者は、この尺度は遺伝子の多様性と結びつけるのが適当であると主張している。どの遺伝子が有益であるかを常に立証することはできないので、多様性保全のための最良の選択はできるだけ多くの遺伝子を残すことである。一方、生態学者は、遷移を禁じることになるので、このアプローチは行き過ぎた制約であると、考えることもある。

通常、生物多様性は、短い時間スケールで地域の分類学的生物種の豊富さとして表現される。ホイッタカー[6]は、種の豊富さと均等度に注意を払いつつ、種レベルでの生物多様性を測るものとして3種類の一般的尺度について記述した(種多様性を参照のこと)。

- 種の豊富さ … 利用可能な指数の中では最も原始的。

- シンプソン指数 (Simpson index)

- シャノン指数 (Shannon index)

この他にも生態学者によって使用される3種類の多様度指数がある。

- アルファ多様性 … 生物相または生態系といった特定領域中の多様性について、分類群(タクソン)数(ふつうは種)を数えることで測定される。

- ベータ多様性 … 複数の生態系の間での種の多様性である。それぞれの生態系に特有な分類群の数を比較する。

- ガンマ多様性 … ある領域の中の異なった生態系について全体的な多様性の尺度。

生物多様性の分布

[編集]地球上における生物多様性は均等ではない。一般に、熱帯では多様性が豊かであり、極地(高緯度地方)に近づくにつれ種の数は減少する。多様性は気候、標高、土壌、および同時に存在する生物に影響を受ける。また、特異な適応メカニズムを必要とする生息地があることによって、多様性・固有性が高い地域ができる。例えば、北ヨーロッパの泥炭湿原やスウェーデンエーランド島のアルヴァールでは、動植物の大きな多様性が観察され、それら動植物の多くは他の地域では見られないものである。

ホットスポット

[編集]

生物多様性ホットスポットは多数の固有種が存在する地域である。ホットスポットは、雑誌『Environmentalist』の2つの記事の中でメイヤーズによって特定された[7][8]。ホットスポットの大部分は熱帯に位置し、その多くは森林である。ホットスポットは人口爆発地域の近くにあることが多く、人間活動が劇的に増加・拡大しているため、固有種が危機にさらされている。

ホットスポットの例として、次の地域がある。ブラジルの大西洋岸森林には約2万種の植物、1350種の脊椎動物と何百万種の昆虫類がおり、半数程度は固有種であると推定されている。6500万年前にアフリカ大陸から分離したマダガスカル島では、乾いた落葉樹林と低地熱帯雨林において、固有種の比率と生物多様性が非常に高い。インドネシアの17,000の島々は735,355平方キロメートル(1,904,560km2)をカバーし、世界の開花植物の10%、哺乳類の12%、爬虫類、両生類、鳥類の17%、およそ2億4000万人の人々を含んでいる。また日本列島もホットスポットの一つとして知られている[9]。

海洋

[編集]海洋においては、サンゴ礁など沿岸域に多くの生物が生息することが知られている。低温高圧の厳環境下にある深海は、静的な世界と考えられがちだが、実際は外洋深海の生物多様性も高い。ある分類群の動物プランクトンの多様性は水深1,000-1,500(上部漸深層)で最大になり、漂泳性(海中を漂う遊泳)魚類の種多様性も同じ水深域で最大になると考えられている[10]。中生代白亜紀に海洋無酸素事変が起き、深海の生物の多くが絶滅したと考えられるため、現在の深海生物の大多数は新生代以降に進出してきたとされている。

海洋での水平方向の生物多様性の分布は、北半球では緯度に依存し、一般には極域ほど多様性が低く、赤道帯ほど高い。しかしながらプランクトンに限定した場合は、北緯15-40°度の間で最も多様性を示す(最大は北緯20°Cあたり)。北極海は歴史が浅いために、他の北半球の海より多様性が低い。南半球では緯度による多様性の違いはない[11]。

なお、日本近海は海洋生物における世界最大の生物多様性を持つ海であり、全海洋生物種数の14.6%が分布している[12][13]。

生物多様性と進化

[編集]

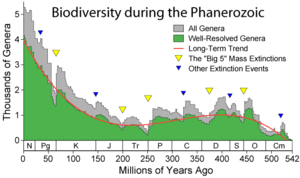

横軸は年代(左端:現代⇒右端:カンブリア紀)、縦軸は生物属数(1000単位)。 緑は良く分析されている属の数。灰色は全属数。赤線は長期傾向。▼は「5大」大量絶滅、▼は他の絶滅期。

今日の地球上に見られる生物多様性は約40億年の進化の結果である。科学によっても生命の起源の詳細は不明であるが、地球形成後10億年(35億年前)には生命が確立したことを示唆する証拠がある。約12億年前までは、全ての生命はバクテリアなどの単細胞生物であった。

顕生代の生物多様性の歴史は、ほぼ全ての動物の門が揃った約5億4000万年前のカンブリア爆発の時期に開始し、急速に発展した。その後、大量絶滅として分類される定期的な多様性の大量消失があった他には、約4億年の間、地球的規模の生物多様性の変化には傾向はなかった。

化石記録に示された見かけの生物多様性は、ここ数百万年間が地球史上で生物多様性が最も豊富である時期であることを示唆している。しかしながら、全ての科学者がこの観点を支持している訳ではない。なぜならば、新しい地層ほど保持され利用可能であることにより化石記録がどれくらい強く偏っているか、不確実であると考えられているためである。化石収集の偏りについて修正を加えるならば現代の生物多様性は3億年前とあまり異なっていないと、主張する人もいる [14]。現在の種の地球規模・マクロな推定値は、200万種から1億種の幅があり、最良の推定値は1000万種の近傍である。

恒常的に新しい種が発見されるが(鳥では年平均3つの新種)、発見されても未だ分類されていないものもある(南アメリカで発見される淡水魚の40%が未分類とする推定がある)。陸生の多様性の多くは熱帯雨林で観察される。

生物多様性への脅威

[編集]生物学者の中には、現在多くの生物種の絶滅が起きていると考え、これを完新世大量絶滅と呼ぶ者もいる。20世紀の期間中、生物多様性の衰退が観察され続けてきた。2006年には、かなり多くの種が絶滅危惧種に分類されている。多くの科学者が、正式に認知されていない数百万以上の種が危機にさらされていると見積もっている。種数領域理論を用いた計算で、年に最大14万種の消失があるとする推定値があり、議論を呼んでいる[15]。年ごとに生じる新種の数は少ないので、多くの種が消失すると生態学的な諸事象の持続がほぼ不可能になる。

- 生息地の破壊

農地造成のために焼かれた森(メキシコ) - 1000年から2000年にかけて起きた種の絶滅の多くは、人間の活動、特に動植物の生息地の破壊によるものと推定されている。人間による有機的資源の消費(特に熱帯雨林破壊)によって、絶滅が高い速度で引き起こされる[16]。絶滅に向かっている種の多くは直接人間が利用している種ではないため、生息地は農地に変えられつつあり、それらの種が本来生み出す筈のバイオマスは食料や燃料など人間が利用できる形態に換えられている。

- 生態系に含まれる種が絶滅すると生態系の安定度が低下するので、地球の生態系の複雑さが更に減少するならば地球生態系は崩壊を運命付けられていると、上に述べた研究は警告を与えている。生物多様性の消失をもたらす要因は、人間活動によってもたらされる人口爆発、森林破壊、汚染(大気汚染・水質汚濁・土壌汚染)、および地球温暖化や気候変動がある。これらの要因は、累積しながら生物多様性に打撃を与える。

- 生物多様性の消失(例:森林伐採とその後の単一栽培)を、生態系破壊ではなく生態系の些細な標準化と、特徴付ける人もいる。生物資源への財産権や規制がない国々では、生物多様性の消失が起きている。

- 外来種の導入

外来種として日本で問題になっている生物の例:オオクチバス(ブラックバスの一種) - 他の陸地に生息する種から、海や大洋といった障害物によって隔絶されていたことにより、地球各地に多様性が豊かな地域が生じた。しかしながら、人間は船や飛行機を発明し、過去の進化史上で出会うことがなかった生物種を接触させる力を持った。 人間による外来種の導入は、競争による在来種や固有種の絶滅や、遺伝子汚染による生物種の変化を通じて多様性に強く脅威を与える。

- 外来生物は、捕食者や寄生者、あるいは養分・水・光を在来種から奪う単に攻撃的な種であることがある。外来種は進化的背景や環境の影響によって競争力を持ち、在来種は同様の理由で外来種に対して防御的で競争力がないことがしばしばある(言い換えるならば、持ち込まれた生物のうち、在来種との競争に勝ち残る能力を持つ生物が、外来種として新たな環境に定着するのである)。外来種が生態系に導入され自立した集団を確立すると、その生態系にいる在来種は生き残れないかもしれない。以上の結果として、人間が異なる地域から種を持ち込むことを続けるならば、世界中の生態系において少数の種だけが優勢になることも起こりえる。

- 遺伝子汚染は、在来の個体群が存在する地域に、近縁の別の個体群が人為的に持ち込まれることで、両者の間で交雑が起き遺伝子が交じり合う状態になることである。遺伝子汚染が起きると雑種を完全に駆除する以外には、純粋な在来種を復元する方法がない。日本においては、タイワンザルとニホンザルの混血、コイやメダカの放流の問題、農業用マルハナバチの野外拡散による在来種への影響の例がある。また、長野県辰野町松尾峡のように、観光用に増殖させようと移入した他県産ゲンジボタルが、在来ゲンジボタルの個体減少を招いたとの研究結果もある[17][18][19]。

- その他

- 生物多様性と関連を持ち注目を集めている出来事として両生類の減少がある。両生類は生態系の中で、小型動物の捕食者の地位にある。そのため、両生類が減少すると、昆虫の増加やそれに伴う生態系の撹乱が起きる可能性がある。

貿易自由化との関連

[編集]国際連合による報告書によれば、1990年代からの自由貿易推進によって、魚類の環境負荷が増大し海洋生物の多様性が失われてきているという[20]。経済的には私企業は利潤追求を第一とし、製品製造の過程で出てくる廃液や排ガスの処理にかかるコストなどを削減したがる傾向がある。自由化や規制緩和に伴い、廃液処理の法規制が甘くなることで企業が環境へ配慮した生産活動を怠りがちになる。

保全

[編集]基本的には、保全の選択肢として2種類の主な類型、本来の場所 (in situ) での生息域内保全(以下、域内保全)と別の場所 (ex situ) での生息域外保全(以下、域外保全)がある。域内保全活動の一例としては、保護地域の設定がある。他方、域外保護活動には、遺伝資源の収集保全や人工繁殖などがある。日本において遺伝資源保存・提供を行っている機関は、農業生物資源研究所のジーンバンクなどがある。また世界的には、種子銀行なども設置されている。

通常、域内保全は理想的な保全戦略であるように思われるが、しばしば実現不可能である。希少種や絶滅危惧種の生息地が破壊されている場合には、域外保全が必要となる。さらには域外保全は、域内保全事業への後方支援を提供できる。適切な維持を確実にするためには双方の保全が必要であると信じる人もいる。

国家レベルでは、個々の生物種を保護するために必要な手順を明記した生物多様性行動計画 (Biodiversity Action Plan, BAP)を用意することがある。通常この計画には生物種とその生息地の実際のデータが詳細に記載される。そのような計画は、日本では生物多様性国家戦略[21]、アメリカ合衆国では再生計画と呼ばれる。

持続可能な開発に関する世界首脳会議で討議された議題の中に「生物多様性に対する脅威」があり、継続的な植物の収集を補助するために地球規模の環境保全信託機構の設立が望まれるとされた。

2021年、生物多様性維持のため国際的協力を図る「自然と人々のための高い野心連合」が発足した。フランスとコスタリカが主導し、日本を含む約50カ国が参加している[22]。

法律における位置づけ

[編集]生物多様性は、観察・目録化・保全を通して評価と解析されるべきであり、その後、政治判断の対象となる。これが法律的な位置付けを受ける開始点となる。

- 「法と生態系」の関係は、生物多様性にとって大変に古く重要な関係である。それは私的・公的な所有権について関与する。脅威にさらされている生態系の保護を定めるが、ある種の権利と義務(例:漁業権・狩猟権)についても定める。

- 「法と生物種」の関係は、より最近の問題である。それは、絶滅の危機にあり保護されるべき生物種を定義する。これらの法の適用に対して疑念を持つ人もいる。「法と生物種」問題について触れた法律としては、日本では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」、アメリカ合衆国では絶滅危惧種法(Endangered Species Act)がある。

- 「法と遺伝子」の関係は、わずか約1世紀の歴史しかない。家畜化や伝統的な植物選抜法など遺伝学的な手法は新しくはないが、過去20年間に遺伝学分野に起きた進歩が、法律を厳密化する元となった。新しい遺伝子工学技術により人々は、遺伝子や(生物が関与する細胞内外の)過程の特許化、新しい統合された遺伝資源の概念を作りつつある。遺伝子・生物・DNA・過程、これら内のどれが資源であるか定義しようと、熱い議論が今日繰り広げられている。

1972年のユネスコ大会では、植物などの生物学的資源が人類の共有資産であると取り決めた。資源が存在する国の外部では、この規則に触発されて、遺伝資源の大きな公的な保存事業を創立したのであろう。

新しい地球規模の協定(例:生物の多様性に関する条約)では、生物学的資源に関する権利(所有権ではない)を主権国家に与えている。生物多様性の静的な保全の考え方は消えつつあり、資源と革新の概念を通して、動的な保全の考え方に置き換えられつつある。

新しい協定は、生物多様性の保全、持続可能な資源の開発、および得られた利益の共有を、国々に対して勧告している。これらの新しい規則の下では、利益の共有と引き換えに、天然産物のバイオプロスペクティング(bioprospecting、生物資源探査)や収集を、生物多様性に富む国に許可しなければならないと予想される。

国家主権原則は、アクセスと利益共有に関する協定 (Access and Benefit Sharing Agreements, ABAs)として良く知られていることに対応させることができる。生物多様性条約の精神は、資源国と資源収集者の間に予め正しい情報を得た上での合意を形成することを含んでいる。その合意とは、「どの資源を用い、どのような目的で行うか」を明確にし、利益共有についての公正な取り決めを設定することである。これらの原則が守られない場合、バイオプロスペクティングは、一種のバイオパイラシー(biopiracy、生物資源の略奪)になりうる。

生物多様性基本法の施行

[編集]日本国内法として、生物多様性基本法案が2008年(平成20年)5月20日に可決され、同年6月6日に生物多様性基本法[23]として公布、施行された。

本法は、人類存続の基盤である生物の多様性を将来にわたり確保するため、国、地方公共団体、事業者、国民の責務を明確にすることで環境保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものである。

最大の特徴は、開発計画を立てる際に環境アセスメントを行うことを義務付けたことである。これまで、日本における大型開発などで環境が破壊されるたびに、開発推進派と環境保全派との激しい論戦が交わされてきた。本法の施行によって、今後より適切な環境論議がなされるものと考えられている。ただし、罰則規定がない等の問題も依然残されている。

生物多様性の現在の課題

[編集]

- 創始者効果(海洋の生物多様性研究への展開)

- 生物多様性の研究分野は、狭い対象に集中しており、開始した人々の興味分野、すなわち陸生動物について過度に定義されていると批評を受けてきた。この研究内容の偏りはノースとアイリッシュによって「創始者効果」と名づけられた[24]。

- フランスとリグは、1998年に生物多様性の文献を総括して、海洋の生態系の研究論文が不足していることを見出し[25]、海洋の生物多様性研究を「手に負えない大問題」と呼んだ。接近しにくい深海領域よりも、サンゴ礁など接近しやすく多様な沿岸の系について、より多くの研究がなされてきた。今後、海洋環境保全は、生物海洋学の海洋生態系の分類と生物種データ収集に関する方法論的問題を解くのと同様に、新しくて国際的なメカニズムを開発しなければならない。

- 生物の大きさに関する偏り(微生物の多様性について)

- 生物多様性研究者ショーン・ネイは、地球上の生物多様性を構成している生物の大多数は微生物であり、現在の生物多様性の研究は物理的に「目に見える世界に固定されている」と指摘した(ネイは「目に見える」を「巨視的」の同義語として使っている)[26]。微生物は、多細胞生物と比較すると、代謝的にも環境的にも非常に多様である。「リボソームの小サブユニットRNAの解析に基づけば、生命は3系統に分岐しているが、見える生命はそれほど注目すべき分岐枝ではない」と、ネイは述べている。これは驚くにあたらない…というのは、「目に見える生物」が現れるまで、「目に見えない生物」(微生物)には、進化を進め多様化する20億年以上の時空間があったためである(節「#生物多様性と進化」参照)。

- しかしながら、これに対する反論として、生物多様性の保全として「排他的に目に見える種に焦点を合わせた」ことは決してないということが指摘できる。 当初から、生物群集や生態系の型の分類・保全は、生物多様性研究の主体であった。生物分類から漏れている「目に見えない多様性」は「目に見える多様性」と同様に扱うことができなかったが、この過去の多様性保全の思想から、生態系の多様性を維持する最善の手段をとってきている。したがって、過去の生物多様性の研究の成果は、生態系を構成している「目に見えない生物」の多様性も可能な限り維持してきたと言える。

資源としての利用

[編集]生態学者と環境保護主義者は、生物多様性の保全に関して、まず始めに経済的な側面から議論を行った。

経済的な価値を持つ製品(食品、医薬品、化粧品など)を生み出す資源の供給源として生物多様性は重要である。この生物資源管理という概念は、生物多様性の衰退に伴う資源喪失の危惧と関連してくる。生物多様性を資源とみなす考え方は、天然資源の分配・割当のルールに関する新しい衝突を引き起こす元にもなっている。

生物多様性が持つ経済的な価値の推定は、生物多様性の分布について議論するために必要な前提条件となる。その議論の終着点は、環境保全に対して財政的支援を行う決定を伴う必要がある。

多様性を持つ生物群という意味において、以下の項目で生物多様性(≒生物資源)は利益をもたらす。

- 食品

- 人間への飲食物の提供。食用に用いられる陸生動物には、脊椎動物、昆虫類(昆虫食)がある。海洋生物については、魚をはじめ多様な種が食用に用いられている(例:甲殻類・軟体動物・藻類)。その他、食用になる陸生生物として、穀類や野菜などの種子植物、シダ植物、およびキノコ(菌類)などがある。また、菌類の一部(酵母、コウジカビ)や真正細菌の一部(酢酸菌・乳酸菌・納豆菌)などは、発酵食品の製造に用いられている。

- 薬品

- 直接的あるいは間接的に、生物資源に由来する薬品は多い。しかしながら、多様な植物の中で、新薬の供給源となる可能性について徹底的に調査が行われたのは少数にすぎない。抗生物質や産業用酵素は、生物を利用して作られている。

- 工業原料

- 広範囲の工業原料は生物資源から由来する。これらは建築材料、繊維、染料、天然樹脂、接着剤、ゴム、および油脂を含む。より広範に生物の多様性を継続的に調査していくことは、利用可能な素材を増加させる莫大な可能性を持つ。

- レジャー、文化、および芸術的な価値

- 田舎で散歩を楽しむこと、野鳥観察、テレビの自然史番組の視聴といったレジャー活動を通して、生物多様性から人類は恩恵を受けている。音楽家、画家、彫刻家、作家、および他の芸術家といった人々は、生物多様性に触発されることがある。自分たちが自然界に統合されている一部であるとみなし、他の生物に敬意を払っている文化的な集団も多い。

- その他の生態系サービス

- 生物多様性は人類が当然のこととして享受している生態系サービスを供給している。生物は、大気と水の供給において化学的制御の一端を担っている。また、栄養物の循環や、肥沃な土を供給するのにも関与している。環境制御実験によって、人為的な生態系は簡単には構築できないことが判明した(「生態系を構築する試み」や「バイオスフィア2」を参照)。

自然に基づく解決策

[編集]自然に基づく解決策(Nature-based Solutions, NbS)とは、社会課題に効果的かつ順応的に対処し、人間の幸福および生物多様性による恩恵を同時にもたらす、自然及び人為的に改変された生態系の保護、持続可能な管理、回復のため行動を指す概念である。自然に基づく解決策は、生物多様性と気候変動の関連性を考慮した適応戦略として認められており、国際自然保護連合(IUCN)や国際連合環境計画(UNEP)などの国際機関によって推進されている。また、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)や生物多様性条約(CBD)などの国際的な条約や協定の中でも言及されている。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 全米科学アカデミー(National Academy of Sciences, NAS)の下部機関。カナダ国立研究評議会(NRC)とは別組織。

出典

[編集]- ^ 環境省「生物多様性条約」生物多様性センター「生物多様性条約の本文」

- ^ E.O.Wilson (ed.), F.M. Peter (associate ed.), Biodiversity, National Academy Press, 1988. ISBN 0-309-03783-2; ISBN 0-309-03739-5.

- ^ V.H. Heywood, R.T. Watson (executive ed.), Global Biodiversity Assessment, Cambridge University Press, 1995. ISBN 0-521-56481-6. ("Biodiversity", Glossary of terms related to the CBDの情報源。またこのサイトには biological diversity について25種類の定義が列記してある。)

- ^ 2007年『第3次生物多様性国家戦略』第1部/第4章/第2節 基本戦略/ 1 生物多様性を社会に浸透させる(本文58頁、PDFとしては65頁目)

- ^ K.J. Gaston & J.I. Spicer, Biodiversity: an introduction, Blackwell Publishing. 2nd Ed., 2004. ISBN 1-4051-1857-1

- ^ R.H. Whittaker, "Evolution and measurement of species diversity", Taxon, 21, pp. 213-251 (1972).

- ^ N. Myers, "Threatened biotas: 'hot spots' in tropical forests", Environmentalist, 8, pp. 187-208 (1988).

- ^ N. Myers, "The biodiversity challenge: expanded hot-spots analysis", Environmentalist, 10, pp. 243-256 (1990).

- ^ 生物多様性ホットスポット|JAPAN HOTSPOT-生物多様性情報サイト

- ^ 大森信、ボイス・ソーンミラー『海の生物多様性』「鉛直分布」pp.84-87。(2006年)

* 魚類種数のみに限れば、1,000mより深い漸深海層では海表層の数分の1になるが、その他の小型動物の多様性は水深2,000m以深で多様性が最大になるものがある(C.M.ラリー、P.M.パーソンズ『生物海洋学入門』「6.6海産魚類」「8.8深海生態学」)。 - ^ 『海の生物多様性』「種多様性の傾き」pp.48-50,「水平分布」p.87-88

- ^ “日本近海は生物多様性のホットスポット ~全海洋生物種数の14.6%が分布~”. 海洋研究開発機構 (2010年8月3日). 2018年6月30日閲覧。

- ^ “日本近海に海洋生物3万3000種、多様性は世界有数”. AFPBB News (2010年8月4日). 2018年6月30日閲覧。

- ^ J. Alroy et al., "Effect of sampling stanardization on estimates of Phanerozonic marine diversification", Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, 98, pp. 6261-6266 (2001).

- ^ S.L. Pimm, G.J. Russell, J.L. Gittleman, T.M. Brooks, "The Future of Biodiversity", Science, 269, pp. 347-350 (1995).

- ^ P. Ehrlich, Extinction, Random House, New York (1981). ISBN 0-394-51312-6.

- ^ 井口豊(2006)『全国ホタル研究会誌』39: 37-39.

- ^ 日和佳政・水野剛志・草桶秀夫(2007)『全国ホタル研究会誌』40: 25-27.

- ^ Iguchi, Y. (2009) Biodiversity and. Conservation, 18: 2119-2126.

- ^ Ilana Solomon: NAFTA on Steroids: What it could mean for the environment Huff Post Green 2012年7月16日

- ^ 環境省:生物多様性国家戦略(2002年)生物多様性センター「生物多様性国家戦略」(2012年7月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project

- ^ “生物多様性で50カ国連携 国際的な連合発足”. 日本農業新聞. (2021年1月13日). オリジナルの2021年4月21日時点におけるアーカイブ。 2021年1月13日閲覧。

- ^ “生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2008年6月6日). 2020年1月22日閲覧。

- ^ K.E. Irish, E.A. Norse, "Scant emphasis on marine biodiversity", Conserv. Biol., 10, p. 680 (1996). - 「創始者効果」との命名は一種の言葉遊びである。生態学・集団遺伝学の用語「創始者効果」は、「個体数の少ない集団を元にして、隔離された生物集団が新しく作られるときに遺伝的浮動が起こること」を指す。

- ^ R. France, C. Rigg, "Examination of the 'founder effect' in biodiversity research: patterns and imbalances in the published literature", Diversity and Distributions, 4, pp. 77-86 (1998)

- ^ S. Nee, "More than meets the eye",Nature, 429, pp. 804-805 (2004).

参考文献

[編集]- 大森信、ボイス・ソーンミラー『海の生物多様性』2006年、築地書店。ISBN 978-4-8067-1339-5

- C.M.ラリー、P.M.パーソンズ『生物海洋学入門』關文威 監訳、長沼毅 訳、2005年、講談社。ISBN 978-4-06-155220-3

- 堂本暁子『生物多様性 リオからなごやCOP10,そして…』KTC中央出版,2010年10月

関連項目

[編集]- 生態学

- 遺伝子汚染

- 絶滅危惧種・レッドリスト・レッドデータブック

- 環境経済学

- 中規模撹乱仮説

- 国立環境研究所

- 生物多様性センター

- 生物多様性オフセット

- 生物多様性の喪失

- 自然保護区

- 絶滅の恐れのある野生動植物の国際取引に関する条約

- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律

- 世界自然保全モニタリングセンター

- 国際生物多様性の日

- 国連生物多様性の10年

- 名古屋議定書

- en:International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture