「ムガル帝国」の版間の差分

タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |

Syanarion62 (会話 | 投稿記録) m →top: +seal |

||

| (7人の利用者による、間の13版が非表示) | |||

| 25行目: | 25行目: | ||

|国旗幅 = |

|国旗幅 = |

||

|国旗縁 = |

|国旗縁 = |

||

|国章画像 = |

|国章画像 = Imperial Seal of the Mughal Empire.svg |

||

|国章リンク = |

|国章リンク = |

||

|国章幅 = |

|国章幅 = |

||

| 32行目: | 32行目: | ||

|国歌 = |

|国歌 = |

||

|国歌追記 = |

|国歌追記 = |

||

|位置画像 = |

|位置画像 = MughalEmpire1700.svg |

||

|位置画像説明 = ムガル帝国の最大版図 |

|位置画像説明 = ムガル帝国の最大版図(1700年) |

||

|位置画像幅 = |

|位置画像幅 = |

||

|公用語 = [[ペルシア語]]、[[ウルドゥー語]]、[[チャガタイ語]] |

|公用語 = [[ペルシア語]]、[[ウルドゥー語]]、[[チャガタイ語]] |

||

| 52行目: | 52行目: | ||

|元首等年代始5 = [[1837年]] |

|元首等年代始5 = [[1837年]] |

||

|元首等年代終5 = [[1858年]] |

|元首等年代終5 = [[1858年]] |

||

|元首等氏名5 = [[バハードゥル・シャー2世]]( |

|元首等氏名5 = [[バハードゥル・シャー2世]](終代) |

||

|首相等肩書 = |

|首相等肩書 = |

||

|首相等年代始1 = |

|首相等年代始1 = |

||

| 76行目: | 76行目: | ||

|注記 = |

|注記 = |

||

}} |

}} |

||

'''ムガル帝国'''(ムガルていこく、{{lang-fa|شاهان مغول}}、{{lang-en|Mughal Empire}})は、[[16世紀]]初頭から[[北インド]]、[[17世紀]]末から[[18世紀]]初頭には[[インド]]南端部を除く[[インド亜大陸]]を支配し、[[19世紀]]後半まで存続した[[トルコ系]][[イスラーム王朝]]([[1526年]] - [[1858年]])。'''ムガル朝'''({{lang-en-short|Mughal dynasty}})とも呼ばれる。首都は[[デリー]]、[[アーグラ]]など。 |

|||

'''ムガル帝国'''(ムガルていこく、{{lang|fa|شاهان مغول}}、[[英語]]:Mughal Empire)は、[[16世紀]]初頭から[[北インド]]、[[17世紀]]末から[[18世紀]]初頭には[[インド]]南端部を除く[[インド亜大陸]]を支配し、[[19世紀]]後半まで存続した[[トルコ系]][[イスラーム王朝]]([[1526年]] - [[1858年]])。首都は[[デリー]]、[[アーグラ]]など。'''ムガル朝'''(Mughal dynasty)とも呼ばれる。 |

|||

__TOC__ |

__TOC__ |

||

{{-}} |

{{-}} |

||

==概要== |

|||

== 概要 == |

|||

[[ファイル:Mughal.png|250px|right|thumb|ムガル帝国の版図の変遷]] |

[[ファイル:Mughal.png|250px|right|thumb|ムガル帝国の版図の変遷]] |

||

[[チンギス・カン|チンギス・ハーン]]以来[[モンゴル帝国]]系の諸将によって[[インダス川]]流域や[[カシミール]]地方から度々侵入を受けたが、インドの諸政権はムガル帝国の成立までモンゴル帝国一門に連なる諸勢力による領土的な支配を許していなかった。 |

[[チンギス・カン|チンギス・ハーン]]以来[[モンゴル帝国]]系の諸将によって[[インダス川]]流域や[[カシミール]]地方から度々侵入を受けたが、インドの諸政権はムガル帝国の成立までモンゴル帝国一門に連なる諸勢力による領土的な支配を許していなかった。 |

||

| 89行目: | 89行目: | ||

こうした経緯から、ムガル帝国は最後の君主[[バハードゥル・シャー2世]]の治世まで一貫して[[ティムール]]を始祖と仰いでおり、ティムールの称号「アミール・ティムール・グーラカーン」、すなわち「グーラカーン {{lang-fa|گوركان}} Gūrakān (チンギス・ハーン家より子女の降嫁を受けたその娘婿(グレゲン [[モンゴル語|mon:]]Güregen 、キュレゲン [[テュルク語|trc:]]Küregen)である[[アミール]]・ティムールの一門」という意味で、自らは {{lang-fa|گوركانى}} Gūrakānī などと呼んでいた。 |

こうした経緯から、ムガル帝国は最後の君主[[バハードゥル・シャー2世]]の治世まで一貫して[[ティムール]]を始祖と仰いでおり、ティムールの称号「アミール・ティムール・グーラカーン」、すなわち「グーラカーン {{lang-fa|گوركان}} Gūrakān (チンギス・ハーン家より子女の降嫁を受けたその娘婿(グレゲン [[モンゴル語|mon:]]Güregen 、キュレゲン [[テュルク語|trc:]]Küregen)である[[アミール]]・ティムールの一門」という意味で、自らは {{lang-fa|گوركانى}} Gūrakānī などと呼んでいた。 |

||

==呼称== |

== 呼称 == |

||

王朝名の「ムガル」とは、[[モンゴル]]を意味する[[ペルシア語]]の「ムグール」(モゴール |

王朝名の「ムガル」とは、[[モンゴル]]を意味する[[ペルシア語]]の「ムグール」(モゴール; مغول Mughūl)の短縮した読みであるムグル(Mughul)が、ムガル(Mughal)に転訛したものである。すなわち、「ムガル帝国」とは「モンゴル人の帝国」という意味の国名になるが、これは飽くまでも他称である。 |

||

==歴史== |

== 歴史 == |

||

=== 前史 === |

|||

[[ファイル:Baburs Invasion 1526.gif|300px|right|thumb|1526年のバーブルの侵攻ルート]] |

[[ファイル:Baburs Invasion 1526.gif|300px|right|thumb|1526年のバーブルの侵攻ルート]] |

||

[[1483年]][[2月23日]]、ムガル帝国の創始者となる[[バーブル]]は、[[中央アジア]]の[[フェルガナ]]に生まれた<ref name="ロビンソン166">ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 166</ref>。父のウマル・シャイフは[[ミーラーン・シャー]]の孫でもある[[アブー・サイード]]の息子で、ティムール朝の始祖ティムールの曾孫であった<ref name="ロビンソン166" />。よって、バーブル自身は[[ティムール]]の玄孫であり、5代目の直系子孫に当たる。母はチンギス・ハーンの[[チャガタイ|次男]]の家系である[[モグーリスタン・ハン国|チャガタイ・ウルス]]の君主[[ユーヌス (モグーリスタン)|ユーヌス]]の王女クトルグ・ニガール・ハーヌムである<ref name="ロビンソン166" />。 |

|||

バーブルが誕生した当初、大帝国であったティムール朝はすっかり分裂し、[[サマルカンド]]と[[ヘラート]]をはじめとして一族がしのぎを削っていた([[1470年]]以降、ティムール朝はサマルカンド政権とヘラート政権に分かれていた)。 |

|||

===創始=== |

|||

{{main|バーブル}} |

|||

[[ティムール]]の5代後の直系子孫である創始者[[バーブル]]は、[[中央アジア]]の[[トランスオクシアナ]]を[[ウズベク]]の[[シャイバーニー朝|シャイバーン朝]]に追われ、南の[[カーブル]]を本拠地として雌伏していた。 |

|||

[[1500年]]、ウズベク人の族長[[シャイバーニー・ハーン]]がサマルカンドを占領し、サマルカンド政権は滅亡した。彼は[[ブハラ・ハーン国]]を建国、[[シャイバーニー朝]]を創始した。同年にバーブルはシャイバーニー・ハーンからサマルカンドを奪回したものの、翌[[1501年]]にはシャイバーニー・ハーンに敗れ、[[タシュケント]]に逃れた。 |

|||

だが、晩年に目標を中央アジア奪還からインドの奪取に切り替え、[[1526年]][[4月21日]]に[[第一次パーニーパットの戦い]]で[[デリー・スルターン朝]]最後の王朝[[ローディー朝]]を破り、[[デリー]]、[[アーグラ]]を制圧し、インドにおけるティムール王朝として、ムガル朝を建国した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.168</ref>。 |

|||

[[1504年]]以降、バーブルは[[アフガニスタン]]の[[カーブル]]を占拠して拠点とし、[[1506年]]から[[フサイン・バイカラ|スルターン・フサイン・バイカラ]]の遺児[[バディー・ウッザマーン]]とムザッファル・フサインと協力して対抗した。だが、[[1507年]]にシャイバーニー・ハーンはヘラート政権を滅ぼし、ティムール朝は滅亡した。 |

|||

===帝国の再建=== |

|||

{{main|フマーユーン}} |

|||

バーブルの死後、後を継いだ[[フマーユーン]]は、[[グジャラート]]に勢力を広げるが、ローディー朝と同じ[[パシュトゥーン人|アフガン]]系の[[スール朝]]を開いた[[シェール・シャー]]によって[[1540年]]にデリーを追われ、やがてアフガニスタン方面にいた諸弟もフマーユーンに離反したため、ムガル朝は一時崩壊した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.180</ref>。 |

|||

[[1508年]]、それまで他のティムール家の王子たちと同様に「バーブル・ミールザー」と呼ばれていたが、長男[[フマーユーン]]が誕生した同じ年に、自ら「バーブル・[[パードシャー]]」を名乗った。パードシャーとは「皇帝」を意味する語であり、これがのちの皇帝らの称号ともなった。 |

|||

フマーユーンは[[シンド]]地方を放浪した末に[[イラン]]の[[サファヴィー朝]]のもとに逃れ、その支援を受けて、[[1545年]]に弟たちの支配する[[カンダハール]]、カーブルを相次いで奪還した。その後、シェール・シャー死後内紛によって分裂したスール朝を討って、[[1555年]]にデリーに返り咲き、ムガル帝国を再建した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.183</ref>。 |

|||

[[1510年]]にシャイバーニー・ハーンは[[メルヴの戦い]]で、[[サファヴィー朝]]の君主[[イスマーイール1世]]に敗北して戦死した。これを見たバーブルはイスマーイール1世と組もうとした。 |

|||

[[1511年]]、バーブルはイスマーイール1世の支援を受け、3度目のサマルカンド征服を敢行し、彼はブハラ・ハーン国に侵入してサマルカンドを奪った。だが、バーブルのシーア派傾倒を嫌ったスンナ派のサマルカンド住民は早くも離反し、[[1512年]]にシャイバーニー・ハーンの甥[[ウバイドゥッラー・ハーン]]に敗れて追い出された。 |

|||

同年秋に[[ブハラ]]近郊でバーブルとサファヴィー朝との連合軍がウズベクに敗退してから、[[マーワラーアンナフル]]方面へ進出は難しくなった。また、[[1514年]]にイスマーイール1世は[[オスマン帝国]]の軍勢に[[チャルディラーンの戦い]]で大敗北を喫し、バーブルはこれ以降サファヴィー朝をあてにしなくなった。 |

|||

これらの事情により、バーブルは中央アジアでの王朝樹立を、事実上あきらめなければならなかった。この後の数年間はカーブルを中心にアフガニスタン周辺の支配を固めつつ、インド方面への遠征を行うようになる。 |

|||

その後、[[1517年]]、バーブルはサファヴィー朝の[[カンダハール]]を攻めたが失敗し、やがてローディー朝の支配する[[北インド]]に目をつけ、その地に新たな王朝の樹立を考えるようになった。実のところ、バーブルはカーブルを制圧したのち、インドを求める願望が日増しに強くなっていったのも事実であった<ref>バーブル自身は「ヒンドゥスターンを求める気持ちが止みがたかった」と語っている。</ref>。 |

|||

[[インド]]は中央アジアからすれば未開の地であったものの、[[北インド]]を支配していたローディー朝は1517年以降、 [[シカンダル・ローディー]]の死によって混乱しており、王朝の樹立には適した地域であった。 |

|||

[[1519年]]、バーブルはついに家臣の反対を押し切って、探り目的で最初のインド遠征を敢行した<ref name="ロビンソン166" />。彼は[[ハイバル峠]]を越えて[[ペシャーワル]]から[[インダス川]]を渡って[[パンジャーブ地方]]に侵入し、これ以降も探りを入れる目的から幾度かこの地域に遠征した。歴史家によって唱えられる遠征回数には差があるが、だいたい4回ほどとされている<ref name="ロビンソン166" />。また、バーブルはこの間にサファヴィー朝とも戦端を開き、[[1522年]]にサファヴィー朝からカンダハールを奪い、この地はムガル帝国成立後も両王朝の係争地となった。 |

|||

翌[[1523年]]、ローディー朝の内部抗争から、パンジャーブ総督[[ダウラト・ハーン・ローディー]]がバーブルにインドに侵入し、主君であるイブラーヒーム・ローディー打倒を進言してきた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 163</ref>。また、アフガン系のローディーはインド内では反発があり、メーワール王国の君主サングラーム・シングもバーブルにインドに侵入するように進言した。 |

|||

[[1524年]]にバーブルは再び軍を率いて侵攻し、[[ラホール]]を支配下に置き、[[1525年]]には[[パンジャーブ]]に進出して同地を占領下に置いた。 |

|||

=== ムガル帝国の成立 === |

|||

[[ファイル:1526-First Battle of Panipat-Ibrahim Lodhi and Babur.jpg|thumb|[[第一次パーニーパットの戦い]]]] |

|||

そして、[[1525年]]11月、バーブルは12000兵をもってインダス川を越えて北インドに侵入した。[[1526年]]4月にバーブルの軍はローディー朝の軍とデリー付近のパーニーパットで対峙した([[第一次パーニーパットの戦い]])。 |

|||

同月[[4月21日|21日]]、およそ一週間にわたる対峙ののち、両軍は刃を交えた。ローディー朝の王イブラーヒーム・ローディーは10万以上の兵と象軍1000と擁していたが、バーブルは圧倒的な兵力差を大砲などの火器を駆使して、ローディー朝の大軍を破り大勝した。この戦いでのイブラーヒーム・ローディーを討ち、敵兵の死者はじつに16000に及んだ。バーブルはのちに自伝「[[バーブル・ナーマ]]」で、自身のインド征服の業績についてこう語っている。 |

|||

{{Quote|預言者([[ムハンマド]])の時代から、インド征服を成し遂げた者は余のほかに2人しいない。[[ガズナ朝]]の[[マフムード]]と[[ゴール朝]]のシハーブッディーン・ゴーリー([[ムハンマド・ゴーリー]])である。だが、余の功績はこの2人の功績とは比べものにならない。|[[バーブル]]|[[バーブル・ナーマ]]}} |

|||

この勝利により、ローディー朝とデリー・スルターン朝の歴史は終わりを告げ、ティムールの流れをくむ新王朝が樹立された。この王朝はバーブルが[[モンゴル]]の血を引いていたことから、[[ペルシア語]]でモンゴルを意味するムガールが訛って、ムガル帝国(ムガル朝)と呼ばれた。 |

|||

その後、バーブルはこの勢いに乗って、ローディー朝の拠点である[[デリー]]と[[アーグラ]]をすぐさま占領してしまった<ref name="クロー32">クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 32</ref>。両都市には驚くべき量の金銀財宝があり、それを略奪から守ろうとしたのである<ref name="クロー32" />。 |

|||

同月[[4月27日|27日]]、バーブルはデリーに入城し、デリーの大モスクにおける金曜礼拝を彼自身の名で唱えた<ref name="クロー32" />。その数日後、彼はアーグラにあるイブラーヒーム・ローディーの居城に乗り込んだ<ref name="クロー32" />。 |

|||

=== バーブルの統治 === |

|||

バーブルはムガル帝国を樹立したと言えど、その規模はまだ小さく、デリーとアーグラの周辺を支配しているにすぎなかった。だが、バーブルはインドが不慣れな征服地であっても、決してインドを離れようとすることはなかった<ref name=クロー34>クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 34</ref>。なぜなら、この地が中央アジアと比べて豊かであることを理解していたし、自分の王朝がインドを中心に展開することを理解していた<ref name="クロー34" />。彼は自身の子孫がインドに広大な帝国を築き上げることを予測していたという<ref name="クロー34" />。 |

|||

また、1526年夏にはバーブルは大征服のあとの当然の慣習として、勝利を祝う形で財宝を息子や家臣に分配した<ref name=クロー34/>。息子フマーユーン勝利に大きく貢献したということで700万ルピーと宝物を貯蔵した蔵を与え、何人かの高官はそれぞれ100万ルピーを与え、そのほか勝利に貢献した者たちには何かしらの褒賞を与えた<ref name=クロー35>クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 35</ref>。 |

|||

ところが、バーブルは勝利に貢献したもののみならず、彼の家族、軍に随行した商人や一般人に対しても褒賞を与えだし、さらには[[イラク]]にまであたる地域のすべての聖者に対し、金銀や奴隷を送った<ref name=クロー35/>。この大盤振る舞いにより、バーブルにおけるアーグラの統治は非常に危うくなった<ref name=クロー35/>。 |

|||

そのうえ、インドに慣れない家臣たちが、バーブルに対して出ていくと言い始めるようになった<ref name=クロー35/>。インドの気候は中央アジアとは違い、配下の兵士が次々に倒れ、死に至ることさえあった<ref name=クロー35/>。 |

|||

帰国しようとする者も大勢出てきたなか、バーブルはこの危機を脱するため、彼らを説得して引き留めようとした<ref name=クロー36>クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 36</ref>。その後、バーブルの家臣らは考え直し、帰国した者もいたがその人数は限られており、ともに戦う決意をしたものの方が多かったのである<ref name=クロー36/>。 |

|||

結局、バーブルは統治の面においては、ローディー朝から獲得した領土や財宝を家臣に分け与えたが、適切な徴税制度を定めることはしなかった。 |

|||

[[ファイル:Babur’s army in battle against the army of Rana Sanga at.jpg|thumb|180px|カーヌワーの戦い]] |

|||

一方、イブラーヒーム・ローディーの弟[[マフムード・ローディー]]は、ローディー朝の再興を目指してムガル帝国に抵抗し続け、[[ラージプート]]の[[メーワール王国]]の王[[サングラーム・シング]]と同盟するに至った<ref name=クロー36/><ref name=ロビンソン166/>。 |

|||

メーワール王国はローディー朝と長きに渡り対立していたが、彼らが手を結んだのには理由があった。サングラーム・シングはバーブルがローディー朝を打倒したのち、バーブルが撤退したのちにその領土を奪取しようと計画していたが、居ついてしまったためにその計画がなし崩しになってしまったからであった。 |

|||

そして、[[1527年]][[3月17日]]、バーブルの軍とマフムード・ローディーとサングラーム・シングが率いるラージプート諸王の軍200,000が、アーグラの西[[カーヌワー]]で激突した([[カーヌワーの戦い]])<ref name=クロー38>クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 38</ref><ref name=ロビンソン166/>。 |

|||

だが、バーブルはパーニーパットの戦いと同様に火器を駆使し、連合軍の圧倒的な戦力を覆して勝利を得、敵兵の多くを討ち取った。サングラーム・シングも重傷を負い、大軍勢は散り散りになって逃げ去った<ref name=クロー38/>。戦いののち、バーブルは敵兵らの首を積み上げ、「聖戦の勝利者」を意味する[[ガーズィー]]の称号を受けた。しかし、マフムード・ローディーは戦場も逃げ、[[ビハール]]東部で再び軍を招集し、連合軍を結成した<ref name=クロー39>クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 39</ref>。 |

|||

こうして、[[1529年]][[5月6日]]、バーブルの軍とマフムード・ローディー、[[ベンガル・スルターン朝|ベンガル王国]]の王[[ナーシルッディーン・ヌスラト・シャー]]、[[アフガン系]][[スール族]]の族長[[シェール・ハーン]]などの連合軍が、ビハールの[[ガーグラー川]]で激突した([[ガーグラー川の戦い]])<ref name=クロー39/>。バーブルは敵兵を大勢討ち、この戦いに勝利したが、マフムード・ローディーを討つことはできず、再び逃げられてしまった。 |

|||

=== 帝国の一時滅亡と再建 === |

|||

[[ファイル:Хумаюн. Деталь миниатюры из Бабурнаме. 1590е гг. Москва, ГМВ.jpg|thumb|right|行軍するフマーユーン(『[[バーブル・ナーマ]]』より]] |

|||

[[1530年]]12月、初代皇帝バーブルは死亡し、新たに長男の[[フマーユーン]]が皇帝となった。父が死去したとき、フマーユーンは極めて不安定な地位にあった。帝国の領土はカーブルと[[カンダハール]]を含み、[[ヒンドゥークシュ山脈]]を越えてバダフシャーンをも緩く支配していたが<ref>チャンドラ『中世インドの歴史』、p. 219</ref>、フマーユーンの領土は[[ジャウンプル]]から[[デリー]]、[[パンジャーブ]]とインド北部の限られた地域のみしか支配力が及ばなかった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、pp. 178-179</ref>。これはフマーユーンの3人の親族にも帝国の統治が委ねられていたからで、弟の[[カームラーン]]、[[ヒンダール]]、[[アスカリー]]らは広大な領土を任されており<ref>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p.148</ref>、彼はフマーユーンに対して表面上は忠誠を誓いながらも皇位を狙っていた<ref name=ロビンソン179>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 179</ref>。 |

|||

そのうえ、バーブルが滅ぼした弟であるマフムード・ローディーらのアフガン勢力が王朝再興を目指して行動していた。インド南西でも[[グジャラート・スルターン朝]]の君主[[バハードゥル・シャー]]はラージプート諸王を破り、アーグラへと着実に進軍していた<ref name=ロビンソン179/><ref name=チャンドラ220>チャンドラ『中世インドの歴史』、p. 220</ref>。 |

|||

[[1531年]]7月、フマーユーンは[[ラクナウ]]郊外でマフムード・ローディーの軍に勝利した<ref>[https://books.google.co.jp/books?id=AZdCrUxFAHEC&pg=PA58&lpg=PA58&dq=mahmud+lodi+july+1531&source=bl&ots=2CHcbMCbwp&sig=c5vHrAVAXORi5ZdWXvn9zSzg-Mw&hl=ja&sa=X&ved=0CB4Q6AEwAGoVChMI8sLX97-ixwIVio-UCh2iiwU2#v=onepage&q=mahmud%20lodi%20july%201531&f=false Studies in Mughal History - Ashvini Agrawal - Google ブックス]</ref><ref name=ロビンソン179/>。これにより、ローディー朝再興の望みは立ち切られた<ref name=ロビンソン179/>。 |

|||

[[1535年]]、フマーユーンは[[グジャラート・スルターン朝]]の君主[[バハードゥル・シャー]]を破り<ref name=ロビンソン179/>、[[カンベイ]]まで追撃し、バハードゥル・シャーは[[ディーウ]]に逃げた。彼はグジャラートと[[マールワー]]を制圧し、帝国の版図を倍増させた<ref name=ロビンソン179/>。この2つの州は豊かな州であり、加えてグジャラートの[[チャーンパーネール]]とマールワーの[[マーンドゥー]]には多額の財宝があり、それらが全てフマーユーンのものとなった<ref name=チャンドラ220/>。 |

|||

だが、ローディー朝と同じ[[パシュトゥーン人|アフガン]]系[[スール族]]の族長[[シェール・シャー]]が台頭し、ムガル朝に敵対するアフガン人らの盟主となってしまっため<ref name="小谷149">小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p. 149</ref>、[[1537年]]にフマーユーンは彼を攻めるために東方に進軍した<ref name=ロビンソン180>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 180</ref>。シェール・ハーンはバハードゥル・シャーの多額の資金援助のもと、1200頭の象を含む大軍を擁し<ref>チャンドラ『中世インドの歴史』、p. 223</ref>、[[ジャウンプル]]と[[ヴァーラーナシー]]から[[ベンガル地方|ベンガル]]にかけて強力な同盟勢力を築き上げた<ref name=ロビンソン181>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 181</ref>。 |

|||

そのため、[[1537年]]にフマーユーンは彼を攻めるために東方に進軍した<ref name=ロビンソン180/>。[[1539年]][[6月26日]]、フマーユーンはシェール・ハーンの軍勢に[[チャウサー]]で大敗北を喫し、甚大な損害を受けた<ref name="小谷149" /><ref>チャンドラ『中世インドの歴史』、p. 225</ref>。フマーユーンはアーグラへと逃げ延びたが<ref name="小谷149" />、諸弟らもフマーユーンに離反し、窮地に追いやられた<ref name=ロビンソン180/>。その後、シェール・ハーンはシェール・シャーとして即位し、[[スール朝]]を創始した。 |

|||

[[1540年]][[5月17日]]、フマーユーンはシェール・シャーの軍勢とアーグラと[[ラクナウ]]の間にある[[カナウジ]]で再び激突した<ref name=クロー54>クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 54</ref>。 |

|||

この戦いにはヒンダールとアスカリーも参加し<ref>チャンドラ『中世インドの歴史』、p. 225</ref>、兵の数のスール朝を上回っていたが<ref name=クロー54/>、帝国軍が結果的に大敗した<ref name=クロー54/>。フマーユーンは辛くも逃げ延びたが、軍の大部分は[[ガンジス川]]で溺れ死に<ref name=クロー54/>、以後は長く苦しい亡命生活に身を置いた<ref>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p. 150</ref>。これにより、帝国は一時滅亡した。 |

|||

カンダハールとカーブルはカームラーンのものとなっていたため、フマーユーンは自身の領土をすべて喪失した<ref>チャンドラ『中世インドの歴史』、p. 225</ref>。フマーユーンは[[シンド]]地方を放浪した末、[[イラン]]の[[サファヴィー朝]]のもとに逃れ、その君主[[タフマースプ1世]]の支援を受けた。 |

|||

二人の関係は良好であった。ただし、フマーユーンは[[スンナ派]]だったため、[[シーア派]]だったタフマースブ1世は支援の条件としてフマーユーンがシーア派に帰依すること、シーア派をインドの国境にすること、インド奪還の際にカンダハールを割譲する条件を出し、フマーユーンはこれを受け入れた<ref name=ロビンソン181/><ref name="クロー55">クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 55</ref><ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 182</ref>。 |

|||

スール朝は強盛であったが、[[1545年]]5月にシェールは[[カーリンジャル]]で不慮の事故死を遂げた<ref name=ロビンソン181/><ref name="クロー55" />。跡を継いだシェール・シャーの息子の[[イスラーム・シャー]]は父ほどの器が無く、スール朝の支配に陰りが見えてきた<ref name=クロー54/>。 |

|||

フマーユーンはこのような状況を見て、ペルシア兵を主力とした軍勢を以てインド方面へと帰還し、兄弟らに宣戦した<ref name="クロー55" />。フマーユーンは以後の9年間、アフガニスタン東部の覇権をめぐって弟らと戦い、弟たちの支配する[[カンダハール]]、カーブルを相次いで奪還した<ref name=ロビンソン183>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 183</ref>。 |

|||

[[1554年]]、スール朝ではイスラーム・シャーが死亡すると、その一族の間で内紛が発生した<ref>クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 56</ref><ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、pp.181-183</ref>。フマーユーンはこの機に乗じてインドへと戻り、[[12月30日]]にはインダス川を渡った<ref>クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 68</ref>。彼はスール朝を滅ぼして、[[1555年]][[7月23日]]にデリーの王座を取り戻した<ref name=ロビンソン183/><ref name=クロー54/>。 |

|||

===アクバルの治世=== |

===アクバルの治世=== |

||

[[ファイル:Akbar1.jpg|thumb|right|200px|アクバル]] |

|||

[[ファイル: |

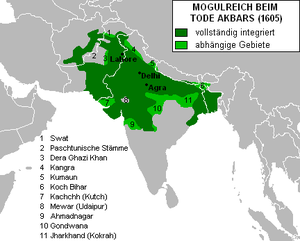

[[ファイル:Mogulreich Akbar.png|300px|right|thumb|アクバル時代のムガル帝国]] |

||

[[1556年]][[1月27日]]、フマーユーンは事故が原因でデリーにて死亡し、息子のアクバルが皇帝となった。帝国が真に復興を成し遂げるのは子のアクバルの治世である。アクバルは13歳という若さだったため、インド奪還で功のあった[[バイラム・ハーン]]が摂政として統治した<ref name=ロビンソン186>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 186</ref>。 |

|||

[[Image:Mogulreich Akbar.png|300px|right|thumb|アクバル時代のムガル帝国]] |

|||

ムガル朝を真に帝国と呼ぶにふさわしい国家に発展させたのは、[[1556年]]に不慮の事故死を遂げたフマーユーンを継いだ、[[アクバル]]の治世である<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.185</ref>。 |

|||

治世 |

だが、アクバルの治世初期は不安定そのもので、スール朝の3人の王[[ムハンマド・アーディル・シャー (スール朝)|ムハンマド・アーディル・シャー]]、[[イブラーヒーム・シャー]]、[[シカンダル・シャー]]は健在であった。だが、スール朝のヒンドゥー武将[[ヘームー]]は彼ら3人よりもさらに危険な存在で、フマーユーン死後すぐ、ヘームーは混乱に乗じて挙兵し、デリーとアーグラを占領した<ref name=ロビンソン186/>。このため、[[1556年]][[11月5日]]に[[第二次パーニーパットの戦い]]でヘームーを打ち破り<ref name=ロビンソン187>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 187</ref>、デリーとアーグラを取り戻した。 |

||

その後、アクバルが自身の地位や統治に責任を持つようになると、バイラム・ハーンとの対立が鮮明になった。彼はまたバイラム・ハーンを「バーバー・ハーン」(父なるハーン)と呼びつつも、皇帝を凌ぐ権力を持つ彼を内心では恐れ、その掣肘を煩わしく思うようになっていた<ref name=ロビンソン187/>。そして、[[1560年]]3月にバイラム・ハーンを追放し、アクバルは自ら親政を始めた<ref name=ロビンソン187/>。 |

|||

アクバルの統治方針は、多様な社会階層からの人材抜擢とその方針の徹底であった。そのため、アクバルの政府には[[シーア派]]の[[ペルシャ人]]、[[アラブ人]]、現地[[ヒンドゥスターン]]で生まれ育った[[ムスリム]]、[[ラージプート]]、[[バラモン]]層、あるいは、[[マラーター]]人までが参画していた。 |

|||

また、ラージプートなどの在地勢力を自らの支配層に取り組むために、彼らが所有する領地からの収入を認めるとともに、 |

アクバルはその権力基盤を強化するため、多様な社会階層からの人材抜擢とその方針の徹底を図った。そのため、アクバルの政府には[[シーア派]]の[[ペルシア人]]、[[アラブ人]]、現地[[ヒンドゥスターン]]で生まれ育った[[ムスリム]]、[[ラージプート]]、[[バラモン]]層、あるいは、[[マラーター]]までが参画していた。また、ラージプートなど[[ヒンドゥー]]の在地勢力を自らの支配層に取り組むために、彼らが所有する領地からの収入を認めるとともに、ラージプート出身の女性を妻とした<ref name=メトカーフ31-34>メトカーフ『ケンブリッジ版世界各国史 インドの歴史』、pp. 31-34</ref>。だが、メーワール王国の君主[[ウダイ・シング2世]]は服従せず、[[1572年]]に彼が死ぬと息子[[プラタープ・シング (メーワール王)|プラタープ・シング]]が争いを継続し、王国はアクバルの死まで服従しなかった。 |

||

{{Cite book|和書 |

|||

|author=Barbara D. Metcakf, Thomas R. Metcalf |

|||

|translator=河野肇 |

|||

|title=ケンブリッジ版世界各国史_インドの歴史 |

|||

|year=2006 |

|||

|publisher=創土社 |

|||

|id=ISBN 4-7893-0048-X |

|||

|pages=pp.31-34}}</ref>。 |

|||

また、アクバルはイスラーム以外の宗教に対しても寛容であったことが知られ、[[1564年]]にムスリム以外に課せられる[[ジズヤ]]の廃止も行った<ref name= |

また、アクバルはイスラーム以外の宗教に対しても寛容であったことが知られ、[[1564年]]にムスリム以外に課せられる[[ジズヤ]]の廃止も行った<ref name=メトカーフ31-34/>。帝都[[ファテープル・シークリー]]には、バラモン、[[ヨーガ]]の[[行者]]、[[ジャイナ教]]徒、[[イエズス会]]士(彼らは[[ゴア州|ゴア]]に滞在していた[[ポルトガル人]]である)、[[ゾロアスター教]]徒が集まり、議論をさせることを好んだ<ref name=ロビンソン194>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 194</ref>。さらに、[[サンスクリット]]で著述されていたインドにおける二大叙事詩『[[マハーバーラタ]]』、『[[ラーマーヤナ]]』をペルシア語に翻訳させている。 |

||

帝都[[ファテープル・シークリー]]には、[[バラモン]]、[[ヨーガ]]の[[行者]]、[[ジャイナ教]]徒、[[イエズス会]]士(彼らは[[ゴア州|ゴア]]に滞在していた[[ポルトガル人]]である)、[[ゾロアスター教]]徒が集まり、議論をさせることを好んだ<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.194</ref>。さらに、[[サンスクリット]]で著述されていたインドにおける二大叙事詩『[[マハーバーラタ]]』、『[[ラーマーヤナ]]』を翻訳させた。 |

|||

アクバルは[[行政]]改革をも実施した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.195</ref>。イスラーム王朝の性格が強いムガル帝国であるが、帝国初期の行政機構は、農業に基盤を置いていた近代のほかのアジアにおける諸帝国との共通点が多い。 |

アクバルは[[行政]]改革をも実施した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 195</ref>。イスラーム王朝の性格が強いムガル帝国であるが、帝国初期の行政機構は、農業に基盤を置いていた近代のほかのアジアにおける諸帝国との共通点が多い。一つが[[貴族]]制を導入したことである。貴族は「マンサブ」と呼ばれる位階が授与された。その位階は10の単位で表示され、貴族にはその数だけの騎兵を皇帝のために準備することが義務化された([[マンサブダーリー制]])<ref name=メトカーフ36-37>メトカーフ『ケンブリッジ版世界各国史 インドの歴史』、pp. 36-37</ref>。 |

||

一つが[[貴族]]制を導入したことである。貴族は「'''マンサブ'''」と呼ばれる位階が授与された。その位階は10の単位で表示され、貴族にはその数だけの騎兵を皇帝のために準備することが義務化された<ref name="b">Barbara D. Metcakf, Thomas R. Metcalf、河野肇訳(2006)pp.36-37</ref>。 |

|||

さらに、文官と武官の区別が明確化され、相互にチェックできる仕組みであり、彼らには一定の「'''ジャギール'''」と呼ばれる一定の土地の徴税権が割り当てられたが、定期的にジャギールは、別の地域が割り当てられるようにすることで、彼らが地方で拠点を確保して帝国に反抗することを阻止した<ref name="b"/>。 |

|||

さらに、文官と武官の区別が明確化され、相互にチェックできる仕組みができあがり、彼らには一定の「[[ジャーギール]]」と呼ばれる一定の土地の徴税権が割り当てられたが、定期的にジャーギールは、別の地域が割り当てられるようにすることで、彼らが地方で拠点を確保して帝国に反抗することを阻止した<ref name=メトカーフ36-37/>。 |

|||

アクバルは東は[[ベンガル地方|ベンガル]]、南は[[デカン高原]]まで進出して[[北インド]]のほとんど全域を平定した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.194</ref>。アクバルの他宗教への寛容性と完成された官僚制は息子、[[ジャハーンギール]]に引き継がれた。 |

|||

アクバルの治世、帝国の領土は大きく広がり、東は[[ベンガル地方|ベンガル]]、南は[[デカン高原]]まで進出して[[北インド]]のほとんど全域を平定した<ref name=ロビンソン194/>。アクバルの他宗教への寛容性と完成された官僚制は、彼の息子や孫の治世に引き継がれた。 |

|||

===最盛期=== |

|||

{{Main|ジャハーンギール|シャー・ジャハーン|アウラングゼーブ}} |

|||

{{See also|タージ・マハル}} |

|||

=== ジャハーンギールの治世 === |

|||

[[ファイル:Aurangazeb.jpg|thumb|right|200px|アウラングゼーブ]] |

|||

[[ファイル: |

[[ファイル:Jahangir - Abu al-Hasan.jpeg|thumb|right|thumb|right|200px|ジャハーンギール]] |

||

[[1605年]]10月、アクバルが死亡すると、息子の[[ジャハーンギール]]が帝位を継承した。だが、領土の拡大に関しては、各方面で一進一退を繰り返した。 |

|||

ジャハーンギールは服属しないメーワール王国に対して、即位後すぐに軍勢を派遣し、その後も何度か派遣した<ref>クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 167</ref>。プラタープ・シングの死後、闘争は息子[[アマル・シング (メーワール王)|アマル・シング]]は続けられていたが、遠征軍との戦いに疲弊し、[[1614年]]2月になってようやく帝国に服属した<ref>クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 168</ref>。これにより、ラージャスターン全域が帝国の支配下に入った。 |

|||

ムガル帝国はアクバルの活躍した[[16世紀]]後半から、その子孫たちが統治する[[17世紀]]末にかけて最盛期を迎えた。だが、領土の拡大に関しては、各方面で一進一退を繰り返した。 |

|||

他方、デカン方面ではアフマドナガル王国の武将[[マリク・アンバル]]の激しい抵抗にあった。マリク・アンバルは戦力の分散していた帝国軍に攻撃を仕掛け、[[アフマドナガル]]や[[ベラール]]といったアクバルがアフマドナガル王国から征服した領土のほとんどを奪還した<ref>クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 169</ref>。また、[[1621年]]にはサファヴィー朝によって、アフガニスタンの要衝カンダハールが奪取された。そのため、領土では少々喪失が見られた。 |

|||

[[ジャハーンギール]]の時代は、[[ラージャスターン州|ラージャスターン地方]]で抵抗していた[[メーワール王国]]の征服に着手したが果たすことができず、その半独立的な地位を認めた。 |

|||

また、[[カンダハール]]を[[サファヴィー朝]]の[[アッバース1世]]に奪取されると有効な対策を採ることができなかった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.215</ref>。さらに、デカン高原方面の進出では、[[アフマドナガル王国]]の抵抗が続いた<ref name="c">{{Cite book|和書|editor=小谷汪之|author=小谷汪之|title=南アジア史_2|chapter=第5章_マラーターの興隆とムガル帝国の衰退|year=2007|pages=pp.199-222|publisher=山川出版社|id=ISBN 978-4-634-46209-0}}</ref>。 |

|||

内政ではペルシア人の活躍が見られた。宰相イティマード・ウッダウラもその一人で、 |

|||

[[1628年]]、父ジャハーンギールの死亡により、[[シャー・ジャハーン]](在位1628 - 1658)が皇帝として即位すると、[[1633年]]にアフマドナガル王国を滅ぼすことに成功した。[[1636年]]には、[[ビジャープル王国]]と講和を結び、その旧領を分割した<ref name="c"/>。 |

|||

娘[[ヌール・ジャハーン]]を皇帝の妃にするなど、帝室と姻戚関係を持った。ジャハーンギールが[[1610年]]頃から病気の発作で倒れるようになると、政権はイティマード・ウッダウラやヌール・ジャハーン、その弟[[アーサフ・ハーン]]に握られていった<ref name=ロビンソン215>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 215</ref>。 |

|||

だが、デカン高原での前進と比べて、アフガニスタン問題は大きな問題を抱えていた。カンダハールの再攻略に成功したものの、[[1649年]]、ムガル帝国による中央アジア遠征の間隙を縫って、サファヴィー朝が再度、カンダハールを攻略した。このことにより、カンダハールは、ムガル帝国領から離脱した<ref name="c"/>。 |

|||

ジャハーンギールが病気に倒れると、四人の皇子が帝位をめぐり争い、宮廷の貴族らもこれに加わった。そのさなか、[[1627年]]10月にジャハーンギールは死亡した<ref name=ロビンソン215/>。 |

|||

シャー・ジャハーンの治世は、息子たちによる血生臭い王位継承戦争によって終わり、[[1658年]]に勝利した第6代皇帝[[アウラングゼーブ]]によって、彼自身はアーグラ城の[[タージ・マハル]]の見える部屋に幽閉された<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.234</ref>。 |

|||

=== シャー・ジャハーンの治世、最盛期 === |

|||

アウラングゼーブは曾祖父アクバルから受け継がれてきた宗教融和を否定し、[[シャリーア]](イスラーム法)による統治を行い、[[1679年]]にはジズヤを復活した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.238</ref>。 |

|||

[[ファイル:Shah Jahan op de pauwentroon.jpg|thumb|right|200px|[[孔雀の玉座]]に座るシャー・ジャハーン]] |

|||

[[1628年]]1月、フッラムが後継者争いを制し、2月に皇帝として即位した。彼は「世界の皇帝」を意味する「シャー・ジャハーン」を名乗った。その治世は帝国の最盛期であった。 |

|||

シャー・ジャハーンは領土の拡大に成功し、[[1636年]]にアフマドナガル王国を打倒・併合し、デカン地方で領土を拡大した。同年5月には[[ビジャープル王国]]と[[ゴールコンダ王国]]に帝国の[[宗主権]]を認めさせ、皇帝の名を刻んだ硬貨を鋳造し使用させ、金曜礼拝も皇帝の名で唱えさせることにも成功している<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 219</ref><ref>クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 196</ref>。 |

|||

デカン高原方面の領域拡大は、アウラングゼーブの時代に達成された。アウラングゼーブは、[[1681年]]からデカン高原方面への遠征([[デカン戦争]]、[[1681年]] - [[1707年]])に繰り出し、[[1686年]]にはビジャープル王国、[[1687年]]には[[ゴールコンダ王国]]を滅ぼし、 [[1707年]][[3月3日]]に死ぬまでに南端部を除くインド亜大陸にまたがる、帝国の最大領土を実現した<ref name="c"/>。 |

|||

だが、デカン高原での前進と比べて、アフガニスタン問題は大きな問題を抱えていた。カンダハールの再攻略に成功したものの、[[1649年]]にムガル帝国による中央アジア遠征の間隙を縫って、サファヴィー朝が再度、カンダハールを攻略した。このことにより、[[サファヴィー朝]]と衝突して[[ムガル・サファヴィー戦争]]を起こしたが、カンダハールを獲得することができず、この地は永遠に失われた。 |

|||

=== 帝国の分裂 === |

|||

[[File:Joppen1907India1795a.jpg|300px|right|thumb|崩壊したムガル帝国([[1795年]])]] |

|||

しかし、強勢を誇ったムガル帝国も[[18世紀]]初頭にアウラングゼーブが死ぬと、帝国の没落、繁栄を支えた政治、軍事的構造の崩壊が起こった。 |

|||

シャー・ジャハーンの時代は[[インド・イスラーム文化]]の最盛期であり、美術や建築などの華が咲いた。シャー・ジャハーンは妃[[ムムターズ・マハル]]の墓廟である[[タージ・マハル]]の建造者としても有名な人物である。また、7年の歳月をかけて[[孔雀の玉座]]を作成し、王座の表面には[[ダイヤモンド]]、[[ルビー]]、[[サファイア]]、[[エメラルド]]などの宝石が惜しまなく使われていた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、pp. 221-224</ref>。当時、[[ヨーロッパ]]から訪れた旅行者はシャー・ジャハーンを「壮麗王」(the Magnificent)として称えた。 |

|||

帝国の崩壊の原因は、大きくまとめて3つに要約される<ref name="d">Barbara D. Metcakf, Thomas R. Metcalf、河野肇訳(2006)pp.49-52</ref>。 |

|||

#地方長官の帝国からの離反 |

|||

#:地方長官はもともと、帝国から行政官に任命された者だが、帝国の衰退により面従腹背の姿勢を見せる、[[ナワーブ]](太守)と呼ばれるようになった地方長官が出始めた。彼らは徐々に、ムガル帝国に納税をしなくなり、徴収した税金は私用するようになった。 |

|||

#:その典型例は、[[1724年]]に宰相[[カマルッディーン・ハーン]]が職を辞し、デカンの[[ハイダラーバード]]に下野し、帝国から独立した例である。これにより、ハイダラーバードを中心に[[ニザーム王国]]が形成された。 |

|||

#:同様のことは、[[1720年代]]に[[アワド太守|アワド]]、[[ベンガル太守|ベンガル]]など肥沃な地方でもおき、そしてそのまま、地方王朝が建国されていった<ref name="d"/>。 |

|||

#帝国内の小王国の君主たちの離反 |

|||

#:帝国内の小王国とは、ムガル帝国に貢納はしていたが臣下とはならなかった[[ラージプート]]など王国群のことである。その領土は地理的に険阻あって、多くの君主が難攻不落の要塞を建設していた<ref name="d"/>。 |

|||

#:ラージプートではないが、[[南インド]]の[[マイソール王国]]もこのひとつで、次第に独立していった。 |

|||

#新興の[[ザミーンダーリー制度|ザミーンダール]]の台頭 |

|||

#:ザミーンダールとは、地方を拠点とする豪族・部族の長であり、耕作農民を支配していた、ムガル帝国の徴税請負人である。17世紀のインドは、経済的には繁栄の時代であり、この時代において、ザミーンダールは富の蓄積を行っていた<ref name="d"/>。 |

|||

#:18世紀になると、大ザミーンダールは帝国に納税を拒否するようになった。 |

|||

[[1657年]]9月、シャー・ジャハーンは重病に倒れた<ref name="クロー218">クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 218</ref>。皇帝は長男[[ダーラー・シコー]]を後継者としていたが、次男のベンガル太守[[シャー・シュジャー]]、三男のデカン太守[[アウラングゼーブ]]、四男のグジャラート太守[[ムラード・バフシュ]]はこれを認めておらず、継承戦争が始まった<ref name="クロー218" />。 |

|||

===シク教徒とムガル帝国=== |

|||

{{Main|シク教}} |

|||

[[File:Shah Alam Bahadur (Bahadur Shah I 1707-1712).jpg|thumb|200px|バハードゥル・シャー1世]] |

|||

結局、1658年に勝利した[[アウラングゼーブ]]が皇位を継承し、シャー・ジャハーンはアーグラ城のタージ・マハルの見える部屋に幽閉された<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 234</ref>。 |

|||

アウラングゼーブの後を継いだのが、[[バハードゥル・シャー1世]]で、即位したときには既に64歳と老齢であり、彼に対して、シク教徒のリーダーであった{{仮リンク|バンダ・シング・バハードゥル|en|Banda Singh Bahadur|label=バンダ・バハードゥル}}が挑戦した。 |

|||

=== アウラングゼーブの治世、最大領土 === |

|||

シク教徒は、数世紀にわたり、イスラーム政権と影響しあいながら形成された勢力であった。[[アクバル]]の時代に、シク教団はアクバルの保護を獲得し、[[アムリトサル]]を拠点に事実上の自治国を建設した。その後、シク教団は世俗的権力の獲得に乗り出す。 |

|||

[[ファイル:Aurangazeb.jpg|200px|right|thumb|アウラングゼーブ]] |

|||

しかし、アウラングゼーブの時代の指導者である[[ゴービンド・シング]]は、ムガル帝国を利用し、さらには、その支配に抵抗を試みた。だが、アウラングゼーブの治世の末期に、ムガル帝国軍と戦い、敗北してしまう<ref name="e">Barbara D. Metcakf, Thomas R. Metcalf、河野肇訳(2006)pp.54-55</ref>。 |

|||

[[ファイル:The Mughal Empire.jpg|300px|right|thumb|帝国の最大版図([[1707年]]、アウラングゼーブ死亡時)]] |

|||

バンダ・バハードゥルは、パンジャーブ地方のザミーンダールと豪族を味方に、ムガル帝国と戦闘状態に入る。シク教徒の反乱自体は、[[1715年]]にバハードゥルの処刑によって終了した。 |

|||

シャー・ジャハーン幽閉後、アウラングゼーブが帝位を継承した。彼は即位すると、直ちにほかの兄弟の討伐にかかり、ことごとく抹殺している。 |

|||

アウラングゼーブの治世は実に49年の長きに渡り、その治世の前半は、曾祖父アクバル以来の繁栄が続いた。アウラングゼーブは若年より厳格な[[スンナ派]]の信者であった。曾祖父アクバルから受け継がれてきた宗教融和を否定し、[[シャリーア]](イスラーム法)による統治を行った。彼は帝国の宗教政策を変え、ヒンドゥーなど異教徒の寺院を破壊したばかりか、[[1679年]]にはジズヤを復活した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 238</ref>。 |

|||

この後、シク教徒が治めていた地域は、小規模の国家群に分裂してしまい、[[19世紀]]に[[シク王国]]を形成した<ref name="e"/>。 |

|||

そのため、ヒンドゥーの復興を掲げるマラーターの指導者[[シヴァージー]]がデカンに進出し、ゲリラ戦を展開、帝国領にたびたび襲撃をかけてくるなど、アウラングゼーブを苦しめた<ref name=メトカーフ56-68>メトカーフ『ケンブリッジ版世界各国史 インドの歴史』、pp. 56-68</ref>。そして、1674年にシヴァージーはマラーター王国を創始し、[[1680年]]に死ぬまで王座にあった。また、アクバル以来臣従してきたラージプートも離反し、一部が反乱を起こすなど<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 239</ref><ref>メトカーフ『ケンブリッジ版世界各国史 インドの歴史』、p. 51</ref>、帝国に分裂の兆しが見え始めてきた。 |

|||

===マラーター同盟の隆盛=== |

|||

{{Main|マラーター同盟}} |

|||

[[ファイル:India1760 1905.jpg|250px|right|thumb|マラータ同盟の最大領域(1760年)]] |

|||

[[シヴァージー]]を中心に[[デカン高原]]でも自立の動きが強まった。シヴァージーは、マラーター族を率い、[[アウラングゼーブ]]に対して[[ゲリラ戦]]を展開し、アウラングゼーブを苦しめた<ref name="f">Barbara D. Metcakf, Thomas R. Metcalf、河野肇訳(2006)pp.56-68</ref>。[[1674年]]、シヴァージーはマラーター王国を創始して、[[1680年]]に死ぬまで王座にあった。 |

|||

[[1681年]]以降、アウラングゼーブはマラーター王[[サンバージー]]打倒のため、デカン高原方面への遠征([[デカン戦争]])に繰り出した<ref name="ロビンソン242">ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 242</ref>。アウラングゼーブはサンバージーと4年以上にわたり戦ったが、その決着はつかなかった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 177</ref>。そのため、[[1686年]]にはビジャープル王国を、[[1687年]]にはゴールコンダ王国をそれぞれ滅ぼした<ref>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p. 177</ref><ref name="ロビンソン242" />。 |

|||

[[1689年]]2月、アウラングゼーブはマラーター王サンバージーを破り、捕らえたのち処刑した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、pp. 242-243</ref>。さらに王国の拠点[[ラーイガド]]を落とし、[[シャーフー]]を捕虜にした。そのため、危機に陥ったマラーター王国はサンバージーの弟[[ラージャーラーム]]を擁し、南インドの[[シェンジ]]へと逃げた。こうして、マラーター勢力を南に追いやり、デカンや南インド方面へのさらなる領域拡大は、アウラングゼーブの時代に達成された<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 243</ref>。 |

|||

だが、アウラングゼーブの死後、[[1708年]]にマラーター王国を中心に[[マラーター同盟]]が結成され、[[バージー・ラーオ]]の治世に勢力を拡大し、[[1737年]]には帝国の首都デリーを攻撃した([[デリーの戦い (1737年)|デリーの戦い]])。 |

|||

だが、[[1690年]]後半になると、マラーター勢力がゲリラ戦で反撃を行うようになり、帝国各地を略奪するようになった<ref name=ロビンソン244>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 244</ref>。また、アウラングゼーブが帝都デリーに戻らずに治世の後半をデカン戦争に費やしたことによって、帝国の重心はアウランガーバードを中心としたデカンに移り、デリーを中心とする北インドと分断されてしまった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、pp. 243-244</ref>。 |

|||

当時のマラーター同盟を支えていたのは、地方の末端まで行政と軍が分離解消していたこと、単一の徴税請負制度が確立していたことが挙げられる。また、[[常備軍]]を整備し、[[ヨーロッパ]]出身の軍事教官を雇用していたこともその背景としてあった<ref name="f"/>。 |

|||

すでに、[[1680年]]代にはアーグラ周辺の[[ジャート族]]が重税に抗議して反乱を起こすようになり、デリーとデカンをつなぐ公道を旅する旅人や商人の隊列を略奪するようになった<ref name=ロビンソン244/>。[[1691年]]以降、ジャート族は[[チューラーマン]]に率いられて反乱を起こし、アーグラの西の[[バラトプル]]を拠点に半独立の政権を持つようになった。 |

|||

しかし、[[1761年]]に[[第三次パーニーパットの戦い]]でアフガン勢力の[[ドゥッラーニー朝]]に敗北して、同盟は崩壊してしまう<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.264</ref>。 |

|||

また、1690年代にはベンガルでも深刻な反乱が起こり、反乱勢力は最大時には歩兵60000人、騎兵10,000人で各地を荒らし、ベンガルの農作物がデカンに届かないという事態に陥った<ref name=ロビンソン244/>。アウラングゼーブはこれを解消するため、孫の[[アズィーム・ウッシャーン]]とその補佐[[ムルシド・クリー・ハーン]]をベンガルに送り<ref name=ロビンソン244/>、[[1698年]]にこの反乱を鎮圧したが、ベンガルは長く続いた反乱のため疲弊した。 |

|||

===イランとアフガニスタンの侵略=== |

|||

[[Image:Nader Shah Afshar.jpg|thumb|right|200px|ナーディル・シャー]] |

|||

こうしたインド内だけの問題ではなく、[[イラン]]方面からも強敵が迫ってきた。 |

|||

アウラングゼーブはデカン地方でマラーターに応戦し続けたが、[[1707年]][[3月3日]]に[[アフマドナガル]]で死亡した<ref>クロー『ムガル帝国の興亡』、p. 259</ref>。その後、5月に帝国軍はデカンからの全面撤退を決め、同時にムガル帝国の宮廷にいたサンバージーの王子シャーフーを釈放した。シャーフーはマラーター王国の首都[[サーターラー]]に向けて進軍し、[[シヴァージー2世]](ラージャーラームの息子)の母[[ターラー・バーイー]]が対決姿勢で応じたために内乱となったが、彼はバラモンである[[バーラージー・ヴィシュヴァナート]]の助力により、翌年にマラーター王となった。 |

|||

[[18世紀]]になると[[サファヴィー朝]]は完全に衰退して、混乱に乗じて軍人出身の[[ナーディル・シャー]]が[[1736年]]に[[アフシャール朝]]を創始し、サファヴィー朝の[[アッバース3世]]は廃位された。 |

|||

アウラングゼーブはその死までに、南端部を除くインド亜大陸にまたがる帝国の最大領土を実現した。だが、強勢を誇ったムガル帝国もアウラングゼーブが死ぬと、帝国の没落、繁栄を支えた政治、軍事的構造の崩壊が起こった。 |

|||

[[1739年]]、ナーディル・シャーによってデリーを占領され、虐殺や略奪などといった蹂躙を受けて、甚大な打撃を蒙った<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、pp.253-254</ref>。このとき、多くの財宝とともに、かの有名なシャー・ジャハーンの「孔雀の玉座」も奪われた。これにより、ムガル帝国の権威は地に落ち、以降帝国はさまざまな勢力の脅威にさらされることとなった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.254</ref>。 |

|||

=== バハードゥル・シャー1世の治世 === |

|||

また、その死後、[[アフガニスタン]]に成立した[[ドゥッラーニー朝]]も帝国の領土に何度も侵攻し、これを撃退するためには[[アワド太守]]の助力を借りなければならなかった。 |

|||

[[ファイル:Shah Alam Bahadur (Bahadur Shah I 1707-1712).jpg|thumb|200px|バハードゥル・シャー1世]] |

|||

アウラングゼーブの死後、息子の[[バハードゥル・シャー1世]]が二人の兄弟[[アーザム]]と[[カーム・バフシュ]]を打倒し、帝位を継承した。即位したときには既に64歳と老齢であった。彼に対して、[[シク教]]徒のリーダーであった{{仮リンク|バンダー・シング・バハードゥル|en|Banda Singh Bahadur|label=バンダー・バハードゥル}}が挑戦した。 |

|||

シク教徒は数世紀にわたり、イスラーム政権と影響しあいながら形成された勢力であった。アクバルの時代に、シク教団はアクバルの保護を獲得し、[[アムリトサル]]を拠点に事実上の自治国を建設した。その後、シク教団は世俗的権力の獲得に乗り出す。だが、アウラングゼーブの時代の指導者である[[ゴービンド・シング]]は、ムガル帝国を利用し、さらには、その支配に抵抗を試みた。しかし、アウラングゼーブの治世の末期に、ムガル帝国軍と戦い、敗北してしまう<ref name=メトカーフ54-55>メトカーフ『ケンブリッジ版世界各国史 インドの歴史』、pp. 54-55</ref>。 |

|||

このように、帝国はインド内部だけでなく、インド外部からの圧力にもさらされていた。 |

|||

バンダー・バハードゥルは、パンジャーブ地方の豪族を味方に、ムガル帝国と戦闘状態に入った。シク教徒の反乱自体は、[[1715年]]にバハードゥルの処刑によって終了した。この後、シク教徒が治めていた地域は小規模の国家群に分裂したが、[[19世紀]]に[[ランジート・シング]]によって[[シク王国]]を形成された<ref name=メトカーフ54-55/>。 |

|||

さらに、アウラングゼーブの死後、ムガル帝国の領土では各地で反乱が頻発し、マラーターが勢いを取り戻してデカンや北インド方面の各地を略奪していた<ref name=ロビンソン248>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 248</ref>。また、父の治世から反乱を起こしていた[[ジャート族]]も、アーグラ付近の[[バラトプル (インド)|バラトプル]]で反乱を継続し、ムガル帝国の根幹を脅かすようになった<ref name=ロビンソン227>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 227</ref>。 |

|||

[[1712年]]2月、バハードゥル・シャー1世はそうしたなか死亡した。反乱軍との戦いは帝国に巨額の出費を強い<ref name=ロビンソン227/>、デカン戦争以来ずっと悪化していた財政をさらに圧迫し、1707年の段階で1億3000万[[ルピー]]あった帝国の国庫はその治世に底をついた<ref name=チャンドラ4>チャンドラ『近代インドの歴史』、p. 4</ref>。 |

|||

=== サイイド兄弟の横暴 === |

|||

バハードゥル・シャー1世の死後、4人の息子が帝位をめぐって争った。当初、次男で[[ベンガル太守]]のアズィーム・ウッシャーンが有力候補であったが、数か月の争いの末に帝位を継承したのは長男の[[ジャハーンダール・シャー]]であった<ref name=ロビンソン249>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 249</ref>。 |

|||

ジャハーンダール・シャーが皇帝になれたのは、当時もっとも有力だった貴族[[ズルフィカール・ハーン]]が味方したおかげだった<ref name=ロビンソン249/>。だが、ジャハーンダール・シャーは臣下の貴族の信頼を失い、翌年2月にアズィーム・ウッシャーンの息子[[ファッルフシヤル]]に敗れ、殺害された<ref name=ロビンソン249/>。 |

|||

ファッルフシヤルは帝位継承に際して[[サイイド兄弟]]の協力を得ており、兄のアブドッゥラー・ハーンには宰相と財務大臣を、弟のフサイン・アリー・ハーンには軍務大臣(軍総司令官)の地位を与えた<ref name=ロビンソン250>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 250</ref>。だが、ファッルフシヤルはサイイド兄弟と対立し、1718年にサイイド兄弟によって廃位・幽閉され、のちに殺害された<ref name=ロビンソン251>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 251</ref>。 |

|||

ファッルフシヤルの廃位後、バハードゥル・シャー1世の孫にあたる[[ラフィー・ウッダラジャート]]と[[ラフィー・ウッダウラ]]の兄弟が相次いで擁立されたが、間もなく彼らも殺害された。このように帝位はサイイド兄弟の思うがままにされ、彼らは事実上の[[キング・メーカー]]であった。 |

|||

=== 崩壊する帝国 === |

|||

[[ファイル:Joppen1907India1795a.jpg|230px|right|thumb|崩壊したムガル帝国([[1795年]])]] |

|||

ラフィー・ウッダウラの殺害後、同じバハードゥル・シャー1世の孫[[ムハンマド・シャー (ムガル皇帝)|ムハンマド・シャー]]がサイイド兄弟によって帝位につけられた。 |

|||

ムハンマド・シャーはサイイド兄弟が国政を牛耳る状況を快く思わず、[[1720年]]にトルコ系やイラン系の貴族と協力し、フサイン・アリー・ハーンを暗殺、アブドゥッラー・ハーンも[[ハサンプルの戦い]]で打ち破った<ref name=ロビンソン252>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 252</ref><ref name=ロビンソン253>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 253</ref>。かくして、サイイド兄弟を取り除いたムハンマド・シャーであるが、彼は間もなく堕落して後宮で淫蕩に耽るようになった。これには協力した貴族らも失望させられた<ref name=ロビンソン253/>。 |

|||

[[1724年]]10月、宰相[[カマルッディーン・ハーン]]が職を辞して、デカンの[[ハイダラーバード]]に下野し、帝国から独立した<ref name=チャンドラ9>チャンドラ『近代インドの歴史』、p. 9</ref>。帝国はこれを阻止するために軍を差し向けたが、[[シャカル・ケーダーの戦い]]で打ち破られた。これにより、ハイダラーバード地方を中心に[[ニザーム王国]]が形成された<ref>[http://www.preservearticles.com/2011101915822/short-essay-on-british-supremacy-in-south-india.html Short Essay on British Supremacy in South India]</ref><ref>[http://travel.indiafolks.com/hyderabad/eventa-dates.php Hyderabad Events and dates, Important history dates for hyderabad]</ref><ref name=Karashima172>辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p. 172</ref>。 |

|||

同様のことは、ほかの地方の地方長官にも見られた。地方長官(太守)はもともと、帝国から行政官に任命された者だが、帝国の衰退により面従腹背の姿勢を見せる、[[ナワーブ]]と呼ばれるようになった地方長官が出始めた。彼らは徐々に、ムガル帝国に納税をしなくなり、徴収した税金は私用するようになった。[[1720年代]]には[[アワド太守]]、[[ベンガル太守]]など肥沃な地方の長官らが独立し、そしてそのまま地方王朝が建国されていった<ref name=ロビンソン253/><ref name=メトカーフ49-52>メトカーフ『ケンブリッジ版世界各国史 インドの歴史』、pp. 49-52</ref>。 |

|||

ムガル帝国はこれらの地方の実質的独立になす術が無く、帝国から次々と重要な州が離れたことで帝国の領土と歳入は大きく削減され、事実上ムガル帝国の解体を意味した。 |

|||

これにより、帝国は各地の独立政権が名目上の皇帝として仰ぐ単なる名目的主権国家となった。 |

|||

また、ラージプートといった帝国内の小君主が離反し、新興の[[ザミーンダール]]も台頭した<ref name=メトカーフ49-52/>。前者の領土は地理的に険阻あって、多くの君主が難攻不落の要塞を建設していた<ref name=メトカーフ49-52/>。後者は地方を拠点とする豪族・部族の長であり、耕作農民を支配していた帝国の徴税請負人である。17世紀のインドは経済的には繁栄の時代であり、この時代において、ザミーンダールは富の蓄積を行っていた<ref name=メトカーフ49-52/>。 |

|||

これらに乗じて、マラーター王国も急速に勢力を拡大してきた。マラーター王国は宰相[[バージー・ラーオ]]の代になると、ニザーム王国を下したのち、北インド方面へと進出しはじめた。彼は諸侯らに宰相に忠誠を誓わせ、征服した土地の領有を認めた、いわゆる[[マラーター同盟]]を形成した<ref>チャンドラ『近代インドの歴史』、p. 31</ref>。 |

|||

そして、[[1737年]]3月にバージー・ラーオ率いるマラーター軍に帝都デリーを攻撃された([[デリーの戦い (1737年)|デリーの戦い]])。帝都は陥落を免れたが、軍は大敗しその周辺を略奪された<ref name=ロビンソン253/><ref name=小谷219>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p. 219</ref>。もはや、アウラングゼーブの死後30年でムガル帝国のマラーターに対する優位は完全に逆転していた。 |

|||

こうしたインド内だけの問題ではなく、[[イラン]]方面からも強敵が迫ってきた。 [[18世紀]]になると[[サファヴィー朝]]は完全に衰退し、混乱に乗じて軍人出身の[[ナーディル・シャー]]が[[1736年]]に[[アフシャール朝]]を創始し、サファヴィー朝の[[アッバース3世]]は廃位された<ref name=ロビンソン313>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 313</ref>。 |

|||

[[1738年]]以降、ナーディル・シャーはムガル帝国領に侵攻し、カーブルなどアフガニスタン地方を制圧した([[ナーディル・シャーのムガル帝国侵攻]])。ムガル帝国は皇帝自らが軍を率いてこれを迎撃したが、貴族らにまとまりがなく、[[1739年]]2月に帝国軍はアフシャール朝の軍勢に大敗を喫して、ムハンマド・シャー自らが出向いて講和した([[カルナールの戦い]])<ref name=チャンドラ10>チャンドラ『近代インドの歴史』、p. 10</ref><ref name=ロビンソン254>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 254</ref>。 |

|||

同年[[3月20日]]、ナーディル・シャーは軍とともにデリーへ入城し、デリーを占領した。だが、これに不服だったデリーの住人はムハンマド・シャーの意に反して、[[3月21日|21日]]にイラン軍に反撃に出始め、ナーディル・シャーは軍に市民を皆殺しにするよう命じ<ref name=チャンドラ10/><ref name=小谷227>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p. 227</ref>、虐殺や略奪などといった蹂躙を受けて甚大な打撃を蒙った<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、pp. 253-254</ref>。このとき、多くの財宝とともに、かの有名なシャー・ジャハーンの「孔雀の玉座」も奪われた<ref name=ロビンソン254/><ref name=チャンドラ10/>。結局、5月にイラン軍はデリーから撤退したものの、帝国はインダス川以西の地域の割譲を強いられた<ref name=小谷227/>。 |

|||

ナーディル・シャーによる侵攻は帝国に止めの一撃を与えた。これにより、ムガル帝国の権威は地に落ち、以降帝国はさまざまな勢力の脅威にさらされることとなった<ref name="ロビンソン254" />。 |

|||

=== 政権の抗争・アフガニスタンの侵攻 === |

|||

[[ファイル:Portrait miniature of Ahmad Shah Durrani.jpg|thumb|アフマド・シャー・ドゥッラーニー]] |

|||

[[1747年]]6月、ナーディル・シャーは暗殺され、そのイランとアフガニスタンにまたがる広大な領土は分裂状態に陥った。10月、アフガニスタンは[[ドゥッラーニー朝]]を創始した[[アフマド・シャー・ドゥッラーニー]]の支配するところとなった。インダス川以西の地域を喪失したムガル帝国の北西方面における守りは薄くなっており、防衛の生命線はすでに失われていた。 |

|||

[[1747年]]12月、アフマド・シャー・ドゥッラーニーは首都カンダハールを出発し、翌[[1748年]]初頭にはインド北西部へと侵入し、ラホールを奪った<ref name=小谷228>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p. 228</ref>。ムガル帝国はこの危機に対し、アワド太守[[サフダル・ジャング]]の援軍を借りて、同年[[3月11日]]にデリー近郊[[マヌープル]]でアフガン軍に勝利を収めた([[マヌープルの戦い]])<ref name=ロビンソン254/><ref name=小谷228/>。 |

|||

こうした情勢の中、[[1748年]][[4月26日]]、皇帝ムハンマド・シャーは帝都デリーで死亡した<ref name=ロビンソン254/>。その後、ムハンマド・シャーの息子の[[アフマド・シャー (ムガル皇帝)|アフマド・シャー]]が帝位を継承した。 |

|||

ムハンマド・シャーの死後、皇帝アフマド・シャーはアワド太守[[サフダル・ジャング]]を帝国の宰相([[ワズィール]])に任じ、[[アーサフ・ジャー]]の息子[[ガーズィー・ウッディーン・ハーン (フィールーズ・ジャング2世)|ガーズィー・ウッディーン・ハーン]](フィールーズ・ジャング2世)を軍務大臣(ミール・バフシー)に任命するなど、順調な出だしを歩んだ<ref name=ロビンソン255>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 255</ref>。しかし、実際は[[ナワーブ・ジャウド・ハーン]]という宦官が政治の主導権を握り、アフマド・シャーも彼を信用しきっていた。 |

|||

そうしたなか、[[1751年]]12月、アフガン王アフマド・シャー・ドゥッラーニーが北西インドに侵攻し、1752年に帝国は[[パンジャーブ地方]]と[[カシミール地方]]を奪われた<ref name=ロビンソン256>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 256</ref>。このようにアフガン軍が侵攻するなか、1750年代サフダル・ジャングを中心とするイラン系貴族と、軍務大ガーズィー・ウッディーン・ハーンやナワーブ・ジャウド・ハーンのトルコ系貴族の争いが起こっていた<ref name=ロビンソン256/>。 |

|||

[[1752年]]8月、サフダル・ジャングはナワーブ・ジャウド・ハーンを暗殺した<ref name=ロビンソン256/>。また、同年10月には[[ニザーム王国]]へと戻ったガーズィー・ウッディーン・ハーンも暗殺され自滅するなど、サフダル・ジャングに有利な状況となった。 |

|||

だが、ガーズィー・ウッディーン・ハーンの息子[[ガーズィー・ウッディーン・ハーン (フィールーズ・ジャング3世)|ガーズィー・ウッディーン・ハーン]](フィールーズ・ジャング3世)は父の官職を引き継ぎ、サフダル・ジャングに対抗した。サフダル・ジャングはトルコ系貴族との争いに敗れ、[[1753年]][[5月13日]]に宰相職を辞して帝都デリーからアワドに引き上げた<ref name=ロビンソン256/>。 |

|||

その後、サフダル・ジャングの後継者である宰相と軍務大臣ガーズィー・ウッディーン・ハーンとの間に権力争いが起こった<ref name=ロビンソン256/>。また、宮廷ではアフガン勢力の侵攻に対抗するために[[マラーター]]と組もうとする声も上がっていた<ref name=小谷218>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p. 218</ref>。ガーズィー・ウッディーン・ハーンはマラーターの[[シンディア家]]、[[ホールカル家]]と接近して手を結び、これに勝利した<ref name=ロビンソン256/>。 |

|||

同年6月、ガーズィー・ウッディーンはアフマド・シャーに宰相位を要求したが断られたため、アフマド・シャーの目を盲目し、廃位した<ref name=ロビンソン256/>。その後、[[ジャハーンダール・シャー]]の年老いた息子[[アーラムギール2世]]を皇帝とした。 |

|||

一方、宰相となったガーズィー・ウッディーン・ハーンは皇帝を意のままに操れるようになり、事実上政治の実権を掌握した<ref name=ロビンソン257>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 257</ref>。だが、ガーズィー・ウッディーン・ハーンには軍に支払う金を調達する能力はなく、彼が実権を得る為に協力した[[マラーター]]の[[シンディア家]]、[[ホールカル家]]にも報酬を払えず、マラーターは協定違反としてデリー近郊を略奪した<ref name=ロビンソン257/>。 |

|||

宰相ガーズィー・ウッディーンはこの状況を打開するため、[[1756年]]に軍を動員し、ローヒラー族の支配していた[[パンジャーブ]]の[[ラホール]]を奪った<ref name=ロビンソン258>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 258</ref>。しかし、ローヒラー族の族長[[ナジーブ・ハーン]]は、アフガン王アフマド・シャー・ドゥッラーニーと常に連絡を取り合えるようにしており、ガーズィー・ウッディーン・ハーンの軍事行動は挑発以外の何でもなかった<ref name=ロビンソン258/>。 |

|||

同年12月、アフマド・シャー・ドゥッラーニーはラホールを奪い返し、翌[[1757年]]1月にムガル帝国の首都デリーを占領した<ref name=小谷218/><ref name=ロビンソン258/><ref name=Mehta>[http://books.google.co.jp/books?id=d1wUgKKzawoC&pg=PA230&lpg=PA230&dq=Delhi+july+1757&source=bl&ots=HLSZd3ahWh&sig=HYL-pTBARcMJR1aaGF2wH595yM4&hl=ja&sa=X&ei=IsdcVP_HL4r58QWho4CQBw&ved=0CD0Q6AEwBA#v=onepage&q=Delhi%20july%201757&f=false Advanced Study in the History of Modern India 1707-1813 - Jaswant Lal Mehta - Google Books]</ref>。デリーはアフガン軍により略奪され、その近郊アーグラや[[ヒンドゥー教]]の聖地[[マトゥラー]]や[[ヴリンダーヴァン]]でも同様に略奪が行われた<ref name="小谷218">小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p. 218</ref><ref name=ロビンソン258/>。デリーでは徹底した虐殺が行われ、ほかの占領された都市でも同様に虐殺が行われた<ref name=ロビンソン258/>。 |

|||

[[1759年]][[11月29日]]、アーラムギール2世は宰相ガーズィー・ウッディーンに殺害され、宰相は代わりに[[シャー・ジャハーン3世]]を擁立した<ref>[http://www.royalark.net/India4/delhi12.htm Delhi 12]</ref>。アーラムギール2世暗殺の報は、12月にはその息子アリー・ガウハールのもとにも伝わり、同月[[12月24日|24日]]に彼は帝位を宣し、[[シャー・アーラム2世]]となった<ref name="Delhi13">[http://www.royalark.net/India4/delhi13.htm Delhi 13]</ref>。 |

|||

一方、宰相ガーズィー・ウッディーン・ハーンはアーラムギール2世の殺害後、傀儡の皇帝シャー・ジャハーン3世を擁して権力を恣にしていた。アフガン王アフマド・シャー・ドゥッラーニーはすでに侵攻のさなかにあり、3月にこれに呼応する形で[[マラーター王国]]もデリーに向けて遠征軍をだした<ref name="小谷218" />。 |

|||

そして、[[1760年]][[10月10日]]にシャー・ジャハーン3世は退位させられ、ガーズィー・ウッディーン・ハーンは失脚した。そして、シャー・アーラム2世がベンガル、ビハールで遠征をおこなっていたとき、[[1761年]][[1月14日]]に[[マラーター同盟]]の大軍とアフマド・シャー・ドゥッラーニーのアフガン軍が激突した([[第三次パーニーパットの戦い]])<ref name=ロビンソン264>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 264</ref><ref name="小谷218" />。 |

|||

アフマド・シャー・ドゥッラーニーはマラーター同盟に大勝したものの、本国で反乱が起きたため帰国しなければならなかった<ref name=ロビンソン264/>。とはいえ、インド最大の勢力だったマラーター同盟の結束は崩れ、のちにイギリスがマラーター同盟の内紛に介入するようになり、三次にわたる[[マラーター戦争]]を招くこととなった<ref name=ロビンソン264/>。 |

|||

なお、同年3月、アフマド・シャー・ドゥッラーニーはカンダハールへと帰還する際、シャー・アーラム2世を帝国の皇帝として追認した<ref>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p. 229</ref>。 |

|||

=== 東インド会社とムガル帝国 === |

=== 東インド会社とムガル帝国 === |

||

[[ファイル:Fort St. George, Chennai.jpg|250px|right|thumb|チェンナイのセント・ジョージ要塞]] |

|||

{{Main|イギリス東インド会社}} |

|||

[[ファイル:Portrait1790s.jpg|thumb|right|230px|[[シャー・アーラム2世]]]] |

|||

[[1600年]]、[[イギリス]]は東インド会社を設立し、インド亜大陸に最初に商船団を派遣したのは、[[1608年]]のことで、西北インドの港[[スーラト]]に派遣したこの時、ジャハーンギールから有利な条件で貿易を行う許可を獲得した<ref name=g>{{Cite book|和書|author=羽田正|title=東インド会社とアジアの海|year=2007|publisher=講談社|isbn=978-4-06-280715-9|pages=pp.96-97}}</ref>。 |

|||

[[Image:Fort St. George, Chennai.jpg|250px|right|thumb|チェンナイのセント・ジョージ要塞]] |

|||

[[画像:Portrait1790s.jpg|thumb|right|230px|[[シャー・アーラム2世]]]] |

|||

[[1600年]]、[[イギリス]]は東インド会社を設立し、インド亜大陸に最初に商船団を派遣したのは、[[1608年]]のことで、西北インドの港[[スーラト]]に派遣したこの時、ジャハーンギールから有利な条件で貿易を行う許可を獲得した<ref name="g">{{Cite book|和書 |

|||

|author=羽田正 |

|||

|title=東インド会社とアジアの海 |

|||

|year=2007 |

|||

|publisher=講談社 |

|||

|id=ISBN 978-4-06-280715-9 |

|||

|pages=pp.96-97}}</ref>。 |

|||

[[1639年]]には、[[チェンナイ]]の領主からこの地を買収し、東インド会社は要塞の建設が認められると同時に、[[イギリス東インド会社]]のこの地においての貿易において、関税は免除されると同時に、他の会社が貿易行った場合には、イギリス東インド会社にその会社に課せられる関税の半分が支払われるという条件で、マドラスと改称してインド貿易の橋頭堡を築いた<ref name= |

[[1639年]]には、[[チェンナイ]]の領主からこの地を買収し、東インド会社は要塞の建設が認められると同時に、[[イギリス東インド会社]]のこの地においての貿易において、関税は免除されると同時に、他の会社が貿易行った場合には、イギリス東インド会社にその会社に課せられる関税の半分が支払われるという条件で、マドラスと改称してインド貿易の橋頭堡を築いた<ref name=g/>。 |

||

また、18世紀後半までに[[プラッシーの戦い]]、[[カーナティック戦争]]で、イギリス勢力は南インドとベンガル地方に浸透していた。 |

また、18世紀後半までに[[プラッシーの戦い]]、[[カーナティック戦争]]で、イギリス勢力は南インドとベンガル地方に浸透していた。だが、18世紀後半に即位した皇帝シャー・アーラム2世はイギリスの支配に抵抗した唯一の君主であり、帝権の回復を狙った。 |

||

1761年以降、シャー・アーラム2世はアワド太守や[[ベンガル太守]]と結んで、[[1764年]][[10月23日]]にイギリスに戦いを挑んだが敗北した([[ブクサールの戦い]])<ref name=ロビンソン260>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 260</ref>。そのため、[[1765年]]にシャー・アーラム2世は[[アラーハーバード条約]]を締結し、イギリスに[[ベンガル地方|ベンガル]]、[[ビハール]]、[[オリッサ]]三州の[[ディーワーニー]](収租権)を授けなければならず、これによりこの三州は事実上イギリスの領有するところになった<ref name=ロビンソン260/><ref>小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p. 273</ref>。ディーワーニーとは、皇帝より[[ディーワーン]]と呼ばれる各州の財務長官に与えられる職務・権限を意味し、その権限は主に税の徴税・支出を含むものであった。 |

|||

シャー・アーラム2世はその後、 |

シャー・アーラム2世はその後、イギリスの保護のもとアラーハーバードで年金受給者として暮らしていた。だが、[[1765年]]にデリーの宮廷で混乱が発生すると、シャー・アーラム2世はイギリスにデリー帰還を求めたが、その助力はあてにならなかった<ref name=ロビンソン260/>。 |

||

そうしたなか、[[1769年]]末以降からマラーターが北インド一帯のアフガン勢力を制圧し、[[1771年]][[2月10日]]に[[シンディア家]]の当主[[マハーダージー・シンディア]]がその過程でデリーを占領した<ref>[http://marathachronicles.blogspot.jp/2010/11/peshwas-part-4-strife-within.html Maratha Chronicles Peshwas (Part 4) A Strife Within]</ref><ref>[http://books.google.co.jp/books?id=Y7fUHMEDAyEC&pg=PA207&lpg=PA207&dq=10+feb+1771+maratha&source=bl&ots=xqpqDLe6Y4&sig=4R3sAU0bFagRHhMSZswwfr9l9q0&hl=ja&sa=X&ei=csAvU6G3EIivlQWus4CQDQ&ved=0CEgQ6AEwAw#v=onepage&q=10%20feb%201771%20maratha&f=false Medieval India]</ref>。そのため、同年にシャー・アーラム2世はデリー付近に勢力を持つマハーダージー・シンディアと協定を結んだ<ref name=ロビンソン260/>。この結果、1772年1月にシャー・アーラム2世はデリーへと帰還を果たした<ref name="Delhi13" /><ref name=ロビンソン260/>。 |

|||

しかし、イギリスが[[1799年]]に[[マイソール戦争]]でマイソール王国に勝利したのち、[[1803年]]に[[第二次マラーター戦争]]で首都デリーが占領されて、ムガル帝国はイギリスの保護下に入ってしまった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.263</ref>。 |

|||

シャー・アーラム2世がデリーへ帰還したのち、軍総司令官[[ミールザー・ナジャフ・ハーン]]という人物が台頭した<ref name=ロビンソン261>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 261</ref>。この人物はかつてイランを支配したサファヴィー朝の末裔でもあった。そして、[[1782年]]4月にミールザー・ナジャフ・ハーンが死ぬまでに、ムガル帝国の権威は[[パンジャーブ]]の[[サトレジ川]]からアーグラの南の密林に至る地域、[[ガンジス川]]から[[ラージャスターン]]の[[ジャイプル王国]]に至るまでのまで回復を果たしていた<ref name=ロビンソン261/>。 |

|||

このように、[[マラーター戦争]]、[[シク戦争]]の戦争で帝国分裂後の地方政権に勝利し、従順なものは保護国([[藩王国]])化するなど、イギリスはインドの植民地化を急速に進めていった。 |

|||

ミールザー・ナジャフ・ハーンの死後、その副官4人によるその地位を引き継ごうとして争い、ムガル帝国の国力はふたたび衰退した<ref name=ロビンソン261/>。その後、同年に[[第一次マラーター戦争]]が終結したことにより、マハーダージー・シンディアもこの争いに介入し、ミールザー・ナジャフ・ハーンの副官4人の争いを制圧し、ムガル帝国の情勢を安定化させた<ref name=ロビンソン261/>。 |

|||

===滅亡=== |

|||

{{Main|アクバル2世}} |

|||

{{Main|バハードゥル・シャー2世}} |

|||

{{Main|インド大反乱}} |

|||

そして、シャー・アーラム2世はマハーダージー・シンディアの功績を認め、[[1784年]][[12月4日]]にムガル帝国の摂政と軍総司令官に命じ、マハーダージー・シンディアは事実上北インドの支配者となった<ref name=ロビンソン261/>。ただし、この地位は莫大な貢納と引き換えに与えられたものである<ref name=ロビンソン261/>。 |

|||

[[画像:Bahadur Shah II.jpg|thumb|right|200px|バハードゥル・シャー2世]] |

|||

[[19世紀]]、[[アクバル2世]]の治世に入ると、ムガル帝国はもはやすっかり崩壊し、デリーとその周辺を支配するのみの小勢力となっていた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.265</ref>。 |

|||

だが、マハーダージー・シンディアがヒンドゥー教徒であるにもかかわらず、帝国の摂政と軍総司令官なったことは、宮廷のイスラーム教徒の怒りと不満を買った<ref name=ロビンソン261/>。 |

|||

だが、[[1857年]]に大規模な反英闘争、いわゆる[[インド大反乱]](シパーヒーの乱、第一次インド独立戦争とも)が起こると、82歳の老皇帝[[バハードゥル・シャー2世]]が反乱軍の最高指導者として担ぎだされるほどの威光は保っていた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.268</ref>。 |

|||

しかし、バハードゥル・シャー2世はデリーが攻撃されると降伏してしまい、[[1858年]]、大反乱を鎮圧した[[イギリス]]は彼を裁判にかけて有罪とし、[[ビルマ]]へと流刑に処して退位させた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.269</ref>。 |

|||

マハーダージー・シンディアは勢力拡大のために軍事活動を続けたが、[[1787年]]7月に[[ラージャスターン]]の[[ラールソート]]で[[ラージプート]]の連合軍に敗北を喫した([[ラールソートの戦い]] )<ref name=ロビンソン261/>。彼はその責任を追及されて権力が弱まり、ヒンドゥー教徒が摂政であることに対して憤慨していたイスラーム教徒がその排斥に終結することとなって、デリーから撤退した<ref name=ロビンソン261/>。 |

|||

これによりティムール王朝から数えて約500年続いた王朝は完全に消滅し、ムガル帝国は332年にわたるインドにおける歴史を閉じた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.269</ref>。 |

|||

その後、[[1788年]]7月にローヒラー族の族長[[グラーム・カーディル・ハーン]]がその隙を狙ってデリーを占領、シャー・アーラム2世ら帝室の人々に暴行を加える事件が発生した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 262</ref>。だが、グラーム・カーディルが食糧不足からデリーを離れると、再びマハーダージー・シンディアが舞い戻って、追撃をかけて殺害し、略奪された財宝は返却された<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 263</ref>。 |

|||

==滅亡後== |

|||

[[Image:Red Fort, Delhi by alexfurr (2).jpg|thumb|right|200px|デリー城]] |

|||

イギリスはムガル帝国を滅ぼしたのち、イギリス東インド会社を解散させ、[[1858年]]に帝国に変わる形として、[[イギリス領インド帝国]]を成立させた。また、[[1877年]]には[[イギリス国王]]を[[インド皇帝]]に推戴した。 |

|||

だが、インド帝国の支配は、日本軍の攻撃を受け70年で崩壊した。 |

|||

[[1790年]][[9月9日]]、マハーダージー・シンディアは皇帝シャー・アーラム2世に王国宰相[[マーダヴ・ラーオ・ナーラーヤン]]を皇帝代理人に任じさせ、自分が北インドにおける王国宰相の代理であることに認めさせた<ref name="Gwailor3">[http://www.royalark.net/India/gwalior3.htm Gwalior 3]</ref><ref>チャンドラ『近代インドの歴史』、p. 35</ref>。 |

|||

[[1947年]][[8月15日]]、インドがイギリスの植民地支配から独立したとき、インド初代首相[[ジャワーハルラール・ネルー]]が独立宣言の演説をしたのは、ムガル皇帝の居城だった[[赤い城|デリー城]]であり、毎年8月15日のインド独立記念日には、この城で首相演説が行われている。 |

|||

このように、帝国は常に北インドの有力者に左右され続け、マラーターの勢力下でなんとか存続することができた。 |

|||

==歴代君主== |

|||

=== イギリスの保護下にて === |

|||

[[ファイル:Akbar II.jpg|right|thumb|アクバル2世]] |

|||

[[1794年]][[2月12日]]にマハーダージー・シンディアは死亡し、ムガル帝国は大いなる庇護者を失った<ref name="Gwailor3" />。マハーダージー・シンディアの死後、親族の[[ダウラト・ラーオ・シンディア]]が後を継いだが<ref name="Gwailor3" />、この頃からシンディア家はしだいに弱体化していった。 |

|||

他方、イギリスが[[1799年]]に[[マイソール戦争]]でマイソール王国に勝利したのち、内紛の多かったマラーター同盟に介入するようになった。そして、[[1802年]]12月にバージー・ラーオ2世はマラーター諸侯に対抗するため、イギリス東インド会社と軍事保護条約([[バセイン条約 (1802年)|バセイン条約]])を結び領土の一部を割譲し、シンディア家、ホールカル家、ボーンスレー家といった諸侯との対立が深まった<ref name="小谷280">小谷『世界歴史大系 南アジア史2―中世・近世―』、p. 280</ref>。 |

|||

そして、[[1803年]][[8月8日]]にイギリス東インド会社との間に[[第二次マラーター戦争]]が勃発した<ref name="小谷280" />。無論、ムガル帝国もシンディア家の保護下にあったため、第二次マラーター戦争に巻き込まれ、同年[[9月11日]]にイギリス東インド会社軍がデリー市内でシンディア家の軍と交戦した([[デリーの戦い (1803年)|デリーの戦い]])。両軍はデリー城下で激しく争ったが、決着は1日でつき、シンディア家は死傷者3,000人を出して敗北し、ムガル帝国はイギリスの保護下に入った<ref>[http://books.google.co.in/books?id=bxsa3jtHoCEC&pg=PA76&dq=battle+of+delhi+maratha+loss+3000&hl=en&ei=66uOTrrSI8norAefocimAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false 1 Battles of the Honourable East India Company Making of the Raj - M. S. Naravane - Google Books]</ref><ref>ガードナー『イギリス東インド会社』、p. 200</ref>。 |

|||

その後、[[1805年]][[5月23日]]、ムガル帝国とイギリスとの間に条約が結ばれ、デリー周辺の地域の税収入と月額9万ルピーが支払われることとなった<ref name="ロビンソン264" /><ref name="Delhi13" />。 |

|||

[[1806年]][[11月10日]]、シャー・アーラム2世が死亡し、息子の[[アクバル2世]]が帝位を継承した<ref name=ロビンソン265>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 265</ref>。アクバル2世の治世に入ると、ムガル帝国はもはやすっかり崩壊し、デリーとその周辺を支配するのみの小勢力となっていた<ref name=ロビンソン265/>。 |

|||

しかし、ムガル帝国の名目的主権は守られ、帝国は[[藩王国]]としては扱われず、帝国の君主も藩王より上の皇帝として扱われた。アクバル2世の治世、首都デリーはイギリスの管理下に置かれたことで人口が集積し、商業取引の中心地となり繁栄につつまれた<ref name="ロビンソン266">ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 266</ref>。 |

|||

また、デリーでは年に何度か皇帝主催の大きな祝祭が開かれ、皇帝や皇子、宰相や大臣、イギリス人らが象に乗り、そのあとに楽士や歩兵、騎兵が続き、賑やかな行列が町をねり歩いた<ref name="ロビンソン266" />。 |

|||

他方、イギリスは[[第三次マラーター戦争]]、二次にわたる[[シク戦争]]の戦争で帝国分裂後の地方政権に勝利し、従順なものは保護国([[藩王国]])化するなど、イギリスはインドの植民地化を急速に進めていった。 |

|||

=== インド大反乱と滅亡 === |

|||

[[ファイル:Bahadur Shah II.jpg|thumb|right|200px|バハードゥル・シャー2世]] |

|||

[[1837年]][[9月28日]]、アクバル2世は帝都[[デリー]]で死亡し、息子の[[バハードゥル・シャー2世]]が新たな皇帝となった<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 267</ref>。このとき、皇帝は62歳であった。 |

|||

一方、ムガル帝国を保護しつつインドを侵略していたイギリスは、そのインド植民地化が最終局面を迎えようとしていた。[[1845年]]から[[1849年]]かけて行われた2次にわたる[[シク戦争]]で、イギリスは[[シク教徒]]のシク王国に勝利し、パンジャーブなど北西インドを併合して、全インドの植民地化を完成した。 |

|||

ムガル帝国も例外ではなく、[[1854年]]にイギリスのインド総督[[ダルフージー]]はバハードゥル・シャー2世の死後、その後継者は皇帝ではなく藩王として扱い、ムガル帝国を[[藩王国]]とすることを決定した<ref name=ロビンソン268>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 268</ref>。だが、ダルフージーのこの計画は本国政府の反対で挫折した<ref name=メトカーフ142>メトカーフ『ケンブリッジ版世界各国史 インドの歴史』、p. 142</ref>。 |

|||

このように、イギリスは反抗的な勢力をインドから一掃するとともに、ムガル帝国の名目的主権さえ奪おうとしたが、その前にイギリスによるインド支配に対する人々の不満が高まりつつあった。この頃、イギリスの長年の統治に対し、農民、商工業者、[[シパーヒー]](インド人の兵士)、宗教関係者、知識人、旧支配層らは憤慨し、鬱積していた。ことに、[[1856年]]2月の[[アワド太守|アワド藩王国]]の理不尽な併合によって、それは頂点を極めた<ref name=メトカーフ141>メトカーフ『ケンブリッジ版世界各国史 インドの歴史』、p. 141</ref>。 |

|||

[[1857年]]5月、大規模な反英闘争、いわゆる[[インド大反乱]](シパーヒーの乱、第一次インド独立戦争とも)が発生した。このとき、ムガル帝国はまだ、82歳の老皇帝バハードゥル・シャー2世が反乱軍の最高指導者として担ぎだされるほどの威光を保っていた<ref name=ロビンソン268/>。バハードゥル・シャー2世は反乱にあまり乗り気ではなかったが、彼らに身を委ねるほか選択肢はなかった<ref name=ロビンソン268/>。 |

|||

デリーの反乱政府では、皇帝バハードゥル・シャー2世を名目上の君主とし、執行機関として兵士6人と一般人4人からなる「行政会議」が結成され(なお、行政会議はヒンドゥーとムスリムそれぞれ5人ずつからなっていた)、反乱軍総大将を[[バフト・ハーン]]に決定した<ref name=辛島324>辛島『新版 世界各国史7 南アジア史』、p. 324</ref>。行政会議は[[ザミーンダーリー制]]を廃止し、実際の土地耕作者にその土地の権利を認めるなど、民主制に似た体制が樹立された<ref name=辛島324/>。 |

|||

しかし、同年9月にバハードゥル・シャー2世はデリーが攻撃されると降伏してしまった。その後、[[1858年]]3月に彼は[[イギリス]]による裁判で有罪とされ、[[ビルマ]]へと流刑に処されて廃位させられた<ref name=ロビンソン269>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p. 269</ref>。 |

|||

これにより、ティムール朝から数えて約500年続いた王朝は完全に消滅し、ムガル帝国は332年にわたるインドにおける歴史に幕を閉じた<ref name=ロビンソン269/>。 |

|||

== 歴代君主 == |

|||

{{Main|ムガル帝国の君主}} |

{{Main|ムガル帝国の君主}} |

||

# [[バーブル]](在位:1526年 - 1530年) |

# [[バーブル]](在位:1526年 - 1530年) |

||

| 275行目: | 428行目: | ||

# [[バハードゥル・シャー2世]](在位:1837年 - 1858年) |

# [[バハードゥル・シャー2世]](在位:1837年 - 1858年) |

||

==文化== |

== 文化 == |

||

{{Main|{{仮リンク|ムガル建築|en|Mughal architecture}}|ムガル絵画}} |

{{Main|{{仮リンク|ムガル建築|en|Mughal architecture}}|ムガル絵画}} |

||

ムガル帝国における文化で特筆すべき点は、[[建築]]と[[絵画]]、[[ペルシア語]]の詩文である。 |

|||

ムガル帝国における文化で特筆すべき点は、[[建築]]と[[絵画]]、[[ペルシャ語]]の詩文である。 |

|||

=== 建築 === |

=== 建築 === |

||

建築分野はペルシ |

建築分野はペルシアの影響を残しつつも、インド的な要素を取り入れていった。ムガル帝国は[[首都]]を[[デリー]]、[[アーグラ]]、[[ラホール]]と度々、移動したため、各地で[[イスラーム建築]]が建設され、インド亜大陸における建築様式に影響を与えた。 |

||

初代皇帝バーブルは[[アヨーディヤー]]に[[バーブリー・マスジド]]を建設した。また、バーブルの庭園に対する嗜好は子供たちに受け継がれ、ムガル建築の特色となった。ムガル建築が、飛躍的な発展を遂げたのは、アクバルの時代である。フマーユーン廟の建設は北インドにおける中央集権国家が確立した証左であった。 |

初代皇帝バーブルは[[アヨーディヤー]]に[[バーブリー・マスジド]]を建設した。また、バーブルの庭園に対する嗜好は子供たちに受け継がれ、ムガル建築の特色となった。ムガル建築が、飛躍的な発展を遂げたのは、アクバルの時代である。フマーユーン廟の建設は北インドにおける中央集権国家が確立した証左であった。 |

||

さらに、新都[[ファテープル・シークリー]]の建築群は、インドを代表する赤い石を使用し、木造建築を模した石造建築というインドの伝統的な建築工法を導入した<ref name= |

さらに、新都[[ファテープル・シークリー]]の建築群は、インドを代表する赤い石を使用し、木造建築を模した石造建築というインドの伝統的な建築工法を導入した<ref name=h>{{Cite book|和書|editor=小谷汪之|author=山田敦美|title=南アジア史_2|chapter=第4章補説9_ムガル細密画・庭園・建築|year=2007|pages=pp. 187-192|publisher=山川出版社|id=ISBN 978-4-634-46209-0}}</ref>。 |

||

庭園建築は、ジャハーンギールも好んでおり、風光明媚である[[カシミール地方]]に多くの庭園を建設した。その代表例が[[シュリーナガル]]のシャーリーマール庭園である<ref name= |

庭園建築は、ジャハーンギールも好んでおり、風光明媚である[[カシミール地方]]に多くの庭園を建設した。その代表例が[[シュリーナガル]]のシャーリーマール庭園である<ref name=h/>。 |

||

シャー・ジャハーンの嗜好は白[[大理石]]であったといわれ、特に[[タージ・マハル]]が名高い。デリーの[[赤い城]]のように赤[[砂岩]]を用いた建築物も残しているが、皇帝の私的空間には白大理石を好んで使用した<ref name= |

シャー・ジャハーンの嗜好は白[[大理石]]であったといわれ、特に[[タージ・マハル]]が名高い。デリーの[[赤い城]]のように赤[[砂岩]]を用いた建築物も残しているが、皇帝の私的空間には白大理石を好んで使用した<ref name=h/>。 |

||

アウラングゼーブは、[[ラホール]]に[[バードシャーヒー・モスク]]を建設した。 |

アウラングゼーブは、[[ラホール]]に[[バードシャーヒー・モスク]]を建設した。 |

||

| 306行目: | 458行目: | ||

=== 絵画 === |

=== 絵画 === |

||

[[フマーユーン]]は[[スール朝]]との抗争で、[[サファヴィー朝]]の[[タフマースプ1世]]の宮廷に身を寄せた時期があったが、その際に、フマーユーンは[[ペルシ |

[[フマーユーン]]は[[スール朝]]との抗争で、[[サファヴィー朝]]の[[タフマースプ1世]]の宮廷に身を寄せた時期があったが、その際に、フマーユーンは[[ペルシア]]の[[細密画]]に触れる事となった。ムガル絵画は、フマーユーンがペルシアから2人の画家を連れて帰った事を出発点とする。ムガル帝国が成長するにつれ、ヒンドゥーの要素を取り入れながら、発展を遂げていった。[[肖像画]]、[[動物]]や[[植物]]、[[風景]]、『[[マハーバーラタ]]』や『[[ラーマーヤナ]]』といった[[叙事詩]]を題材に採用した。 |

||

<gallery> |

<gallery> |

||

| 313行目: | 465行目: | ||

ファイル:Jesuits at Akbar's court.jpg|宮廷に招かれたイエズス会士とアクバル |

ファイル:Jesuits at Akbar's court.jpg|宮廷に招かれたイエズス会士とアクバル |

||

ファイル:Jahangir & Abbas I.jpg|ジャーハンギール(右)と[[アッバース1世]]([[サファヴィー朝]]) |

ファイル:Jahangir & Abbas I.jpg|ジャーハンギール(右)と[[アッバース1世]]([[サファヴィー朝]]) |

||

ファイル:Ustad Mansur Truthahn.jpeg|ジャハーンギール時代の絵師マンスール |

ファイル:Ustad Mansur Truthahn.jpeg|ジャハーンギール時代の絵師{{仮リンク|ウスタード・マンスール|en|Ustad Mansur}}による鳥(''Truthahn'') |

||

ファイル:Shah Jahan.jpg|シャー・ジャハーン |

ファイル:Shah Jahan.jpg|シャー・ジャハーン |

||

ファイル:Aurangzeb reading the Quran.jpg|[[クルアーン]]を読むアウラングゼーブ |

ファイル:Aurangzeb reading the Quran.jpg|[[クルアーン]]を読むアウラングゼーブ |

||

| 326行目: | 478行目: | ||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

*{{Cite|和書|author =フランシス・ロビンソン|authorlink = フランシス・ロビンソン| translator=月森左知|title =ムガル皇帝歴代誌 インド、イラン、中央アジアのイスラーム諸王国の興亡(1206年 - 1925年)|publisher =創元社|date =2009年|isbn =}} |

|||

* {{Cite book|和書 |

|||

*{{Cite|和書|author =アンドレ・クロー|authorlink =アンドレ・クロー| translator=杉村裕史|title =ムガル帝国の興亡|publisher =法政大学出版局|series =|volume = |edition =| date =2001年| isbn =}} |

|||

|author=Barbara D. Metcakf, Thomas R. Metcalf |

|||

*{{Cite|和書|author =小谷汪之|authorlink =小谷汪之|translator=|title =世界歴史大系 南アジア史2 ―中世・近世―|publisher =山川出版社|date =2007年| isbn =}} |

|||

|translator=河野肇 |

|||

*{{Cite|和書|author =辛島昇|authorlink =辛島昇|translator=|title =新版 世界各国史7 南アジア史|publisher =山川出版社| date =2004年|isbn =}} |

|||

|title=ケンブリッジ版世界各国史_インドの歴史 |

|||

*{{Cite|和書|author =ビパン・チャンドラ|authorlink =ビパン・チャンドラ| translator=栗原利江|title =近代インドの歴史|publisher =山川出版社| date =2001年|isbn =}} |

|||

|year=2006 |

|||

*{{Cite|和書|author =サティーシュ・チャンドラ|authorlink=サティーシュ・チャンドラ|translator=小名康之、長島弘|title =中世インドの歴史|publisher =山川出版社|date =2001年|isbn =}} |

|||

|publisher=創土社 |

|||

|id=ISBN 4-7893-0048-X}} |

|||

* {{Cite book|和書 |

|||

|author=[[羽田正]] |

|||

|title=東インド会社とアジアの海 |

|||

|year=2007 |

|||

|publisher=[[講談社]]「興亡の世界史15」 |

|||

|id=ISBN 978-4-06-280715-9}} |

|||

* {{Cite book|和書|editor=小谷汪之編|author=小谷汪之|title=南アジア史。2|chapter=第5章 マラーターの興隆とムガル帝国の衰退|year=2007|pages=pp.199-222|publisher=山川出版社|id=ISBN 978-4-634-46209-0}} |

|||

=== 関連文献 === |

=== 関連文献 === |

||

| 345行目: | 489行目: | ||

* 『世界の歴史14 ムガル帝国から英領インドへ』[[佐藤正哲]],[[中里成章]],[[水島司]]、[[中央公論社]] 1998年、[[中公文庫]]、2009年 |

* 『世界の歴史14 ムガル帝国から英領インドへ』[[佐藤正哲]],[[中里成章]],[[水島司]]、[[中央公論社]] 1998年、[[中公文庫]]、2009年 |

||

* [[小名康之]]『ムガル帝国時代のインド社会』<世界史リブレット> [[山川出版社]] 2008年 |

* [[小名康之]]『ムガル帝国時代のインド社会』<世界史リブレット> [[山川出版社]] 2008年 |

||

* アンドレ・クロー『ムガル帝国の興亡』[[岩永博]]監訳 <イスラーム文化叢書> [[法政大学出版局]] 2001年 |

|||

* [[荒松雄]]『多重都市デリー 民族、宗教と政治権力』[[中公新書]] 1993年 |

* [[荒松雄]]『多重都市デリー 民族、宗教と政治権力』[[中公新書]] 1993年 |

||

* 神谷武夫著・写真 『インド建築案内』 TOTO出版 1996年 |

* 神谷武夫著・写真 『インド建築案内』 TOTO出版 1996年 |

||

*ムガル帝国 [[石田保昭]] 吉川弘文館 |

*ムガル帝国 [[石田保昭]] 吉川弘文館、1965年 |

||

*アクバル大帝 ムガル帝国の建設者 石田保昭 清水書院 1972 |

*アクバル大帝 ムガル帝国の建設者 石田保昭 清水書院 1972年 センチュリーブックス。のち「ムガル帝国とアクバル大帝」清水新書 |

||

*ムガル帝国誌 モンセラーテ [[清水広一郎]]、[[池上岑夫]]訳 [[小谷汪之]]注 大航海時代叢書 岩波書店 1984.2 |

*ムガル帝国誌 モンセラーテ [[清水広一郎]]、[[池上岑夫]]訳 [[小谷汪之]]注 大航海時代叢書 岩波書店 1984.2 |

||

*ムガル帝国誌 ベルニエ [[関美奈子]],倉田信子訳 17・18世紀大旅行記叢書 岩波書店, 1993.8. のち文庫 |

*ムガル帝国誌 ベルニエ [[関美奈子]],倉田信子訳 17・18世紀大旅行記叢書 岩波書店, 1993.8. のち文庫 |

||

| 355行目: | 498行目: | ||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

{{Commonscat| |

{{Commonscat|Mughal Empire}} |

||

* [[インド・イスラーム文化]] |

* [[インド・イスラーム文化]] |

||

* [[ムガル絵画]] |

* [[ムガル絵画]] |

||

| 364行目: | 507行目: | ||

{{DEFAULTSORT:むかるていこく}} |

{{DEFAULTSORT:むかるていこく}} |

||

[[Category:ムガル帝国|*]] |

[[Category:ムガル帝国|*]] |

||

[[Category: |

[[Category:1858年に廃止された国家・領域]] |

||

2017年7月13日 (木) 08:02時点における版

- ムガル帝国

- شاهان مغول

Mughal Empire -

←

←

←

1526年 - 1858年  →

→ →

→ →

→ →

→ →

→

(国旗) (国章)

ムガル帝国の最大版図(1700年)-

公用語 ペルシア語、ウルドゥー語、チャガタイ語 首都 デリー、アーグラ、ファテープル・シークリー、ラホール 通貨 ルピー

ムガル帝国(ムガルていこく、ペルシア語: شاهان مغول、英語: Mughal Empire)は、16世紀初頭から北インド、17世紀末から18世紀初頭にはインド南端部を除くインド亜大陸を支配し、19世紀後半まで存続したトルコ系イスラーム王朝(1526年 - 1858年)。ムガル朝(英: Mughal dynasty)とも呼ばれる。首都はデリー、アーグラなど。

概要

チンギス・ハーン以来モンゴル帝国系の諸将によってインダス川流域やカシミール地方から度々侵入を受けたが、インドの諸政権はムガル帝国の成立までモンゴル帝国一門に連なる諸勢力による領土的な支配を許していなかった。

ムガル帝国の創始者バーブルは中央アジア出身で、ティムール朝の王族ウマル・シャイフを父、チンギス・ハーンの二男チャガタイを祖とするモグーリスターン・ハン家のユーヌス・ハーンの娘クトルグ・ニガール・ハーヌムを母とするテュルク・モンゴル系の遊牧貴族で、モンゴル帝国におけるチンギス・ハーン家と同族の帝国重臣バルラス部の出自かつモンゴル帝室の王女を后として娶って帝室の娘婿となるキュレゲンの家柄を誇る名門であった。彼がティムール朝の中央アジアにおける没落を機に現在のアフガニスタンからインドに移って第二次ティムール朝と言えるこの帝国を建国した。

こうした経緯から、ムガル帝国は最後の君主バハードゥル・シャー2世の治世まで一貫してティムールを始祖と仰いでおり、ティムールの称号「アミール・ティムール・グーラカーン」、すなわち「グーラカーン ペルシア語: گوركان Gūrakān (チンギス・ハーン家より子女の降嫁を受けたその娘婿(グレゲン mon:Güregen 、キュレゲン trc:Küregen)であるアミール・ティムールの一門」という意味で、自らは ペルシア語: گوركانى Gūrakānī などと呼んでいた。

呼称

王朝名の「ムガル」とは、モンゴルを意味するペルシア語の「ムグール」(モゴール; مغول Mughūl)の短縮した読みであるムグル(Mughul)が、ムガル(Mughal)に転訛したものである。すなわち、「ムガル帝国」とは「モンゴル人の帝国」という意味の国名になるが、これは飽くまでも他称である。

歴史

前史

1483年2月23日、ムガル帝国の創始者となるバーブルは、中央アジアのフェルガナに生まれた[1]。父のウマル・シャイフはミーラーン・シャーの孫でもあるアブー・サイードの息子で、ティムール朝の始祖ティムールの曾孫であった[1]。よって、バーブル自身はティムールの玄孫であり、5代目の直系子孫に当たる。母はチンギス・ハーンの次男の家系であるチャガタイ・ウルスの君主ユーヌスの王女クトルグ・ニガール・ハーヌムである[1]。

バーブルが誕生した当初、大帝国であったティムール朝はすっかり分裂し、サマルカンドとヘラートをはじめとして一族がしのぎを削っていた(1470年以降、ティムール朝はサマルカンド政権とヘラート政権に分かれていた)。

1500年、ウズベク人の族長シャイバーニー・ハーンがサマルカンドを占領し、サマルカンド政権は滅亡した。彼はブハラ・ハーン国を建国、シャイバーニー朝を創始した。同年にバーブルはシャイバーニー・ハーンからサマルカンドを奪回したものの、翌1501年にはシャイバーニー・ハーンに敗れ、タシュケントに逃れた。

1504年以降、バーブルはアフガニスタンのカーブルを占拠して拠点とし、1506年からスルターン・フサイン・バイカラの遺児バディー・ウッザマーンとムザッファル・フサインと協力して対抗した。だが、1507年にシャイバーニー・ハーンはヘラート政権を滅ぼし、ティムール朝は滅亡した。

1508年、それまで他のティムール家の王子たちと同様に「バーブル・ミールザー」と呼ばれていたが、長男フマーユーンが誕生した同じ年に、自ら「バーブル・パードシャー」を名乗った。パードシャーとは「皇帝」を意味する語であり、これがのちの皇帝らの称号ともなった。

1510年にシャイバーニー・ハーンはメルヴの戦いで、サファヴィー朝の君主イスマーイール1世に敗北して戦死した。これを見たバーブルはイスマーイール1世と組もうとした。

1511年、バーブルはイスマーイール1世の支援を受け、3度目のサマルカンド征服を敢行し、彼はブハラ・ハーン国に侵入してサマルカンドを奪った。だが、バーブルのシーア派傾倒を嫌ったスンナ派のサマルカンド住民は早くも離反し、1512年にシャイバーニー・ハーンの甥ウバイドゥッラー・ハーンに敗れて追い出された。

同年秋にブハラ近郊でバーブルとサファヴィー朝との連合軍がウズベクに敗退してから、マーワラーアンナフル方面へ進出は難しくなった。また、1514年にイスマーイール1世はオスマン帝国の軍勢にチャルディラーンの戦いで大敗北を喫し、バーブルはこれ以降サファヴィー朝をあてにしなくなった。

これらの事情により、バーブルは中央アジアでの王朝樹立を、事実上あきらめなければならなかった。この後の数年間はカーブルを中心にアフガニスタン周辺の支配を固めつつ、インド方面への遠征を行うようになる。

その後、1517年、バーブルはサファヴィー朝のカンダハールを攻めたが失敗し、やがてローディー朝の支配する北インドに目をつけ、その地に新たな王朝の樹立を考えるようになった。実のところ、バーブルはカーブルを制圧したのち、インドを求める願望が日増しに強くなっていったのも事実であった[2]。

インドは中央アジアからすれば未開の地であったものの、北インドを支配していたローディー朝は1517年以降、 シカンダル・ローディーの死によって混乱しており、王朝の樹立には適した地域であった。

1519年、バーブルはついに家臣の反対を押し切って、探り目的で最初のインド遠征を敢行した[1]。彼はハイバル峠を越えてペシャーワルからインダス川を渡ってパンジャーブ地方に侵入し、これ以降も探りを入れる目的から幾度かこの地域に遠征した。歴史家によって唱えられる遠征回数には差があるが、だいたい4回ほどとされている[1]。また、バーブルはこの間にサファヴィー朝とも戦端を開き、1522年にサファヴィー朝からカンダハールを奪い、この地はムガル帝国成立後も両王朝の係争地となった。

翌1523年、ローディー朝の内部抗争から、パンジャーブ総督ダウラト・ハーン・ローディーがバーブルにインドに侵入し、主君であるイブラーヒーム・ローディー打倒を進言してきた[3]。また、アフガン系のローディーはインド内では反発があり、メーワール王国の君主サングラーム・シングもバーブルにインドに侵入するように進言した。

1524年にバーブルは再び軍を率いて侵攻し、ラホールを支配下に置き、1525年にはパンジャーブに進出して同地を占領下に置いた。

ムガル帝国の成立

そして、1525年11月、バーブルは12000兵をもってインダス川を越えて北インドに侵入した。1526年4月にバーブルの軍はローディー朝の軍とデリー付近のパーニーパットで対峙した(第一次パーニーパットの戦い)。

同月21日、およそ一週間にわたる対峙ののち、両軍は刃を交えた。ローディー朝の王イブラーヒーム・ローディーは10万以上の兵と象軍1000と擁していたが、バーブルは圧倒的な兵力差を大砲などの火器を駆使して、ローディー朝の大軍を破り大勝した。この戦いでのイブラーヒーム・ローディーを討ち、敵兵の死者はじつに16000に及んだ。バーブルはのちに自伝「バーブル・ナーマ」で、自身のインド征服の業績についてこう語っている。

預言者(ムハンマド)の時代から、インド征服を成し遂げた者は余のほかに2人しいない。ガズナ朝のマフムードとゴール朝のシハーブッディーン・ゴーリー(ムハンマド・ゴーリー)である。だが、余の功績はこの2人の功績とは比べものにならない。

この勝利により、ローディー朝とデリー・スルターン朝の歴史は終わりを告げ、ティムールの流れをくむ新王朝が樹立された。この王朝はバーブルがモンゴルの血を引いていたことから、ペルシア語でモンゴルを意味するムガールが訛って、ムガル帝国(ムガル朝)と呼ばれた。

その後、バーブルはこの勢いに乗って、ローディー朝の拠点であるデリーとアーグラをすぐさま占領してしまった[4]。両都市には驚くべき量の金銀財宝があり、それを略奪から守ろうとしたのである[4]。

同月27日、バーブルはデリーに入城し、デリーの大モスクにおける金曜礼拝を彼自身の名で唱えた[4]。その数日後、彼はアーグラにあるイブラーヒーム・ローディーの居城に乗り込んだ[4]。

バーブルの統治

バーブルはムガル帝国を樹立したと言えど、その規模はまだ小さく、デリーとアーグラの周辺を支配しているにすぎなかった。だが、バーブルはインドが不慣れな征服地であっても、決してインドを離れようとすることはなかった[5]。なぜなら、この地が中央アジアと比べて豊かであることを理解していたし、自分の王朝がインドを中心に展開することを理解していた[5]。彼は自身の子孫がインドに広大な帝国を築き上げることを予測していたという[5]。

また、1526年夏にはバーブルは大征服のあとの当然の慣習として、勝利を祝う形で財宝を息子や家臣に分配した[5]。息子フマーユーン勝利に大きく貢献したということで700万ルピーと宝物を貯蔵した蔵を与え、何人かの高官はそれぞれ100万ルピーを与え、そのほか勝利に貢献した者たちには何かしらの褒賞を与えた[6]。

ところが、バーブルは勝利に貢献したもののみならず、彼の家族、軍に随行した商人や一般人に対しても褒賞を与えだし、さらにはイラクにまであたる地域のすべての聖者に対し、金銀や奴隷を送った[6]。この大盤振る舞いにより、バーブルにおけるアーグラの統治は非常に危うくなった[6]。

そのうえ、インドに慣れない家臣たちが、バーブルに対して出ていくと言い始めるようになった[6]。インドの気候は中央アジアとは違い、配下の兵士が次々に倒れ、死に至ることさえあった[6]。

帰国しようとする者も大勢出てきたなか、バーブルはこの危機を脱するため、彼らを説得して引き留めようとした[7]。その後、バーブルの家臣らは考え直し、帰国した者もいたがその人数は限られており、ともに戦う決意をしたものの方が多かったのである[7]。

結局、バーブルは統治の面においては、ローディー朝から獲得した領土や財宝を家臣に分け与えたが、適切な徴税制度を定めることはしなかった。

一方、イブラーヒーム・ローディーの弟マフムード・ローディーは、ローディー朝の再興を目指してムガル帝国に抵抗し続け、ラージプートのメーワール王国の王サングラーム・シングと同盟するに至った[7][1]。

メーワール王国はローディー朝と長きに渡り対立していたが、彼らが手を結んだのには理由があった。サングラーム・シングはバーブルがローディー朝を打倒したのち、バーブルが撤退したのちにその領土を奪取しようと計画していたが、居ついてしまったためにその計画がなし崩しになってしまったからであった。

そして、1527年3月17日、バーブルの軍とマフムード・ローディーとサングラーム・シングが率いるラージプート諸王の軍200,000が、アーグラの西カーヌワーで激突した(カーヌワーの戦い)[8][1]。

だが、バーブルはパーニーパットの戦いと同様に火器を駆使し、連合軍の圧倒的な戦力を覆して勝利を得、敵兵の多くを討ち取った。サングラーム・シングも重傷を負い、大軍勢は散り散りになって逃げ去った[8]。戦いののち、バーブルは敵兵らの首を積み上げ、「聖戦の勝利者」を意味するガーズィーの称号を受けた。しかし、マフムード・ローディーは戦場も逃げ、ビハール東部で再び軍を招集し、連合軍を結成した[9]。

こうして、1529年5月6日、バーブルの軍とマフムード・ローディー、ベンガル王国の王ナーシルッディーン・ヌスラト・シャー、アフガン系スール族の族長シェール・ハーンなどの連合軍が、ビハールのガーグラー川で激突した(ガーグラー川の戦い)[9]。バーブルは敵兵を大勢討ち、この戦いに勝利したが、マフムード・ローディーを討つことはできず、再び逃げられてしまった。

帝国の一時滅亡と再建

1530年12月、初代皇帝バーブルは死亡し、新たに長男のフマーユーンが皇帝となった。父が死去したとき、フマーユーンは極めて不安定な地位にあった。帝国の領土はカーブルとカンダハールを含み、ヒンドゥークシュ山脈を越えてバダフシャーンをも緩く支配していたが[10]、フマーユーンの領土はジャウンプルからデリー、パンジャーブとインド北部の限られた地域のみしか支配力が及ばなかった[11]。これはフマーユーンの3人の親族にも帝国の統治が委ねられていたからで、弟のカームラーン、ヒンダール、アスカリーらは広大な領土を任されており[12]、彼はフマーユーンに対して表面上は忠誠を誓いながらも皇位を狙っていた[13]。

そのうえ、バーブルが滅ぼした弟であるマフムード・ローディーらのアフガン勢力が王朝再興を目指して行動していた。インド南西でもグジャラート・スルターン朝の君主バハードゥル・シャーはラージプート諸王を破り、アーグラへと着実に進軍していた[13][14]。

1531年7月、フマーユーンはラクナウ郊外でマフムード・ローディーの軍に勝利した[15][13]。これにより、ローディー朝再興の望みは立ち切られた[13]。

1535年、フマーユーンはグジャラート・スルターン朝の君主バハードゥル・シャーを破り[13]、カンベイまで追撃し、バハードゥル・シャーはディーウに逃げた。彼はグジャラートとマールワーを制圧し、帝国の版図を倍増させた[13]。この2つの州は豊かな州であり、加えてグジャラートのチャーンパーネールとマールワーのマーンドゥーには多額の財宝があり、それらが全てフマーユーンのものとなった[14]。

だが、ローディー朝と同じアフガン系スール族の族長シェール・シャーが台頭し、ムガル朝に敵対するアフガン人らの盟主となってしまっため[16]、1537年にフマーユーンは彼を攻めるために東方に進軍した[17]。シェール・ハーンはバハードゥル・シャーの多額の資金援助のもと、1200頭の象を含む大軍を擁し[18]、ジャウンプルとヴァーラーナシーからベンガルにかけて強力な同盟勢力を築き上げた[19]。

そのため、1537年にフマーユーンは彼を攻めるために東方に進軍した[17]。1539年6月26日、フマーユーンはシェール・ハーンの軍勢にチャウサーで大敗北を喫し、甚大な損害を受けた[16][20]。フマーユーンはアーグラへと逃げ延びたが[16]、諸弟らもフマーユーンに離反し、窮地に追いやられた[17]。その後、シェール・ハーンはシェール・シャーとして即位し、スール朝を創始した。

1540年5月17日、フマーユーンはシェール・シャーの軍勢とアーグラとラクナウの間にあるカナウジで再び激突した[21]。 この戦いにはヒンダールとアスカリーも参加し[22]、兵の数のスール朝を上回っていたが[21]、帝国軍が結果的に大敗した[21]。フマーユーンは辛くも逃げ延びたが、軍の大部分はガンジス川で溺れ死に[21]、以後は長く苦しい亡命生活に身を置いた[23]。これにより、帝国は一時滅亡した。

カンダハールとカーブルはカームラーンのものとなっていたため、フマーユーンは自身の領土をすべて喪失した[24]。フマーユーンはシンド地方を放浪した末、イランのサファヴィー朝のもとに逃れ、その君主タフマースプ1世の支援を受けた。

二人の関係は良好であった。ただし、フマーユーンはスンナ派だったため、シーア派だったタフマースブ1世は支援の条件としてフマーユーンがシーア派に帰依すること、シーア派をインドの国境にすること、インド奪還の際にカンダハールを割譲する条件を出し、フマーユーンはこれを受け入れた[19][25][26]。

スール朝は強盛であったが、1545年5月にシェールはカーリンジャルで不慮の事故死を遂げた[19][25]。跡を継いだシェール・シャーの息子のイスラーム・シャーは父ほどの器が無く、スール朝の支配に陰りが見えてきた[21]。

フマーユーンはこのような状況を見て、ペルシア兵を主力とした軍勢を以てインド方面へと帰還し、兄弟らに宣戦した[25]。フマーユーンは以後の9年間、アフガニスタン東部の覇権をめぐって弟らと戦い、弟たちの支配するカンダハール、カーブルを相次いで奪還した[27]。

1554年、スール朝ではイスラーム・シャーが死亡すると、その一族の間で内紛が発生した[28][29]。フマーユーンはこの機に乗じてインドへと戻り、12月30日にはインダス川を渡った[30]。彼はスール朝を滅ぼして、1555年7月23日にデリーの王座を取り戻した[27][21]。

アクバルの治世

1556年1月27日、フマーユーンは事故が原因でデリーにて死亡し、息子のアクバルが皇帝となった。帝国が真に復興を成し遂げるのは子のアクバルの治世である。アクバルは13歳という若さだったため、インド奪還で功のあったバイラム・ハーンが摂政として統治した[31]。

だが、アクバルの治世初期は不安定そのもので、スール朝の3人の王ムハンマド・アーディル・シャー、イブラーヒーム・シャー、シカンダル・シャーは健在であった。だが、スール朝のヒンドゥー武将ヘームーは彼ら3人よりもさらに危険な存在で、フマーユーン死後すぐ、ヘームーは混乱に乗じて挙兵し、デリーとアーグラを占領した[31]。このため、1556年11月5日に第二次パーニーパットの戦いでヘームーを打ち破り[32]、デリーとアーグラを取り戻した。

その後、アクバルが自身の地位や統治に責任を持つようになると、バイラム・ハーンとの対立が鮮明になった。彼はまたバイラム・ハーンを「バーバー・ハーン」(父なるハーン)と呼びつつも、皇帝を凌ぐ権力を持つ彼を内心では恐れ、その掣肘を煩わしく思うようになっていた[32]。そして、1560年3月にバイラム・ハーンを追放し、アクバルは自ら親政を始めた[32]。

アクバルはその権力基盤を強化するため、多様な社会階層からの人材抜擢とその方針の徹底を図った。そのため、アクバルの政府にはシーア派のペルシア人、アラブ人、現地ヒンドゥスターンで生まれ育ったムスリム、ラージプート、バラモン層、あるいは、マラーターまでが参画していた。また、ラージプートなどヒンドゥーの在地勢力を自らの支配層に取り組むために、彼らが所有する領地からの収入を認めるとともに、ラージプート出身の女性を妻とした[33]。だが、メーワール王国の君主ウダイ・シング2世は服従せず、1572年に彼が死ぬと息子プラタープ・シングが争いを継続し、王国はアクバルの死まで服従しなかった。

また、アクバルはイスラーム以外の宗教に対しても寛容であったことが知られ、1564年にムスリム以外に課せられるジズヤの廃止も行った[33]。帝都ファテープル・シークリーには、バラモン、ヨーガの行者、ジャイナ教徒、イエズス会士(彼らはゴアに滞在していたポルトガル人である)、ゾロアスター教徒が集まり、議論をさせることを好んだ[34]。さらに、サンスクリットで著述されていたインドにおける二大叙事詩『マハーバーラタ』、『ラーマーヤナ』をペルシア語に翻訳させている。

アクバルは行政改革をも実施した[35]。イスラーム王朝の性格が強いムガル帝国であるが、帝国初期の行政機構は、農業に基盤を置いていた近代のほかのアジアにおける諸帝国との共通点が多い。一つが貴族制を導入したことである。貴族は「マンサブ」と呼ばれる位階が授与された。その位階は10の単位で表示され、貴族にはその数だけの騎兵を皇帝のために準備することが義務化された(マンサブダーリー制)[36]。

さらに、文官と武官の区別が明確化され、相互にチェックできる仕組みができあがり、彼らには一定の「ジャーギール」と呼ばれる一定の土地の徴税権が割り当てられたが、定期的にジャーギールは、別の地域が割り当てられるようにすることで、彼らが地方で拠点を確保して帝国に反抗することを阻止した[36]。

アクバルの治世、帝国の領土は大きく広がり、東はベンガル、南はデカン高原まで進出して北インドのほとんど全域を平定した[34]。アクバルの他宗教への寛容性と完成された官僚制は、彼の息子や孫の治世に引き継がれた。

ジャハーンギールの治世

1605年10月、アクバルが死亡すると、息子のジャハーンギールが帝位を継承した。だが、領土の拡大に関しては、各方面で一進一退を繰り返した。

ジャハーンギールは服属しないメーワール王国に対して、即位後すぐに軍勢を派遣し、その後も何度か派遣した[37]。プラタープ・シングの死後、闘争は息子アマル・シングは続けられていたが、遠征軍との戦いに疲弊し、1614年2月になってようやく帝国に服属した[38]。これにより、ラージャスターン全域が帝国の支配下に入った。

他方、デカン方面ではアフマドナガル王国の武将マリク・アンバルの激しい抵抗にあった。マリク・アンバルは戦力の分散していた帝国軍に攻撃を仕掛け、アフマドナガルやベラールといったアクバルがアフマドナガル王国から征服した領土のほとんどを奪還した[39]。また、1621年にはサファヴィー朝によって、アフガニスタンの要衝カンダハールが奪取された。そのため、領土では少々喪失が見られた。

内政ではペルシア人の活躍が見られた。宰相イティマード・ウッダウラもその一人で、 娘ヌール・ジャハーンを皇帝の妃にするなど、帝室と姻戚関係を持った。ジャハーンギールが1610年頃から病気の発作で倒れるようになると、政権はイティマード・ウッダウラやヌール・ジャハーン、その弟アーサフ・ハーンに握られていった[40]。

ジャハーンギールが病気に倒れると、四人の皇子が帝位をめぐり争い、宮廷の貴族らもこれに加わった。そのさなか、1627年10月にジャハーンギールは死亡した[40]。

シャー・ジャハーンの治世、最盛期

1628年1月、フッラムが後継者争いを制し、2月に皇帝として即位した。彼は「世界の皇帝」を意味する「シャー・ジャハーン」を名乗った。その治世は帝国の最盛期であった。

シャー・ジャハーンは領土の拡大に成功し、1636年にアフマドナガル王国を打倒・併合し、デカン地方で領土を拡大した。同年5月にはビジャープル王国とゴールコンダ王国に帝国の宗主権を認めさせ、皇帝の名を刻んだ硬貨を鋳造し使用させ、金曜礼拝も皇帝の名で唱えさせることにも成功している[41][42]。

だが、デカン高原での前進と比べて、アフガニスタン問題は大きな問題を抱えていた。カンダハールの再攻略に成功したものの、1649年にムガル帝国による中央アジア遠征の間隙を縫って、サファヴィー朝が再度、カンダハールを攻略した。このことにより、サファヴィー朝と衝突してムガル・サファヴィー戦争を起こしたが、カンダハールを獲得することができず、この地は永遠に失われた。

シャー・ジャハーンの時代はインド・イスラーム文化の最盛期であり、美術や建築などの華が咲いた。シャー・ジャハーンは妃ムムターズ・マハルの墓廟であるタージ・マハルの建造者としても有名な人物である。また、7年の歳月をかけて孔雀の玉座を作成し、王座の表面にはダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラルドなどの宝石が惜しまなく使われていた[43]。当時、ヨーロッパから訪れた旅行者はシャー・ジャハーンを「壮麗王」(the Magnificent)として称えた。

1657年9月、シャー・ジャハーンは重病に倒れた[44]。皇帝は長男ダーラー・シコーを後継者としていたが、次男のベンガル太守シャー・シュジャー、三男のデカン太守アウラングゼーブ、四男のグジャラート太守ムラード・バフシュはこれを認めておらず、継承戦争が始まった[44]。

結局、1658年に勝利したアウラングゼーブが皇位を継承し、シャー・ジャハーンはアーグラ城のタージ・マハルの見える部屋に幽閉された[45]。

アウラングゼーブの治世、最大領土

シャー・ジャハーン幽閉後、アウラングゼーブが帝位を継承した。彼は即位すると、直ちにほかの兄弟の討伐にかかり、ことごとく抹殺している。

アウラングゼーブの治世は実に49年の長きに渡り、その治世の前半は、曾祖父アクバル以来の繁栄が続いた。アウラングゼーブは若年より厳格なスンナ派の信者であった。曾祖父アクバルから受け継がれてきた宗教融和を否定し、シャリーア(イスラーム法)による統治を行った。彼は帝国の宗教政策を変え、ヒンドゥーなど異教徒の寺院を破壊したばかりか、1679年にはジズヤを復活した[46]。

そのため、ヒンドゥーの復興を掲げるマラーターの指導者シヴァージーがデカンに進出し、ゲリラ戦を展開、帝国領にたびたび襲撃をかけてくるなど、アウラングゼーブを苦しめた[47]。そして、1674年にシヴァージーはマラーター王国を創始し、1680年に死ぬまで王座にあった。また、アクバル以来臣従してきたラージプートも離反し、一部が反乱を起こすなど[48][49]、帝国に分裂の兆しが見え始めてきた。

1681年以降、アウラングゼーブはマラーター王サンバージー打倒のため、デカン高原方面への遠征(デカン戦争)に繰り出した[50]。アウラングゼーブはサンバージーと4年以上にわたり戦ったが、その決着はつかなかった[51]。そのため、1686年にはビジャープル王国を、1687年にはゴールコンダ王国をそれぞれ滅ぼした[52][50]。

1689年2月、アウラングゼーブはマラーター王サンバージーを破り、捕らえたのち処刑した[53]。さらに王国の拠点ラーイガドを落とし、シャーフーを捕虜にした。そのため、危機に陥ったマラーター王国はサンバージーの弟ラージャーラームを擁し、南インドのシェンジへと逃げた。こうして、マラーター勢力を南に追いやり、デカンや南インド方面へのさらなる領域拡大は、アウラングゼーブの時代に達成された[54]。

だが、1690年後半になると、マラーター勢力がゲリラ戦で反撃を行うようになり、帝国各地を略奪するようになった[55]。また、アウラングゼーブが帝都デリーに戻らずに治世の後半をデカン戦争に費やしたことによって、帝国の重心はアウランガーバードを中心としたデカンに移り、デリーを中心とする北インドと分断されてしまった[56]。

すでに、1680年代にはアーグラ周辺のジャート族が重税に抗議して反乱を起こすようになり、デリーとデカンをつなぐ公道を旅する旅人や商人の隊列を略奪するようになった[55]。1691年以降、ジャート族はチューラーマンに率いられて反乱を起こし、アーグラの西のバラトプルを拠点に半独立の政権を持つようになった。

また、1690年代にはベンガルでも深刻な反乱が起こり、反乱勢力は最大時には歩兵60000人、騎兵10,000人で各地を荒らし、ベンガルの農作物がデカンに届かないという事態に陥った[55]。アウラングゼーブはこれを解消するため、孫のアズィーム・ウッシャーンとその補佐ムルシド・クリー・ハーンをベンガルに送り[55]、1698年にこの反乱を鎮圧したが、ベンガルは長く続いた反乱のため疲弊した。

アウラングゼーブはデカン地方でマラーターに応戦し続けたが、1707年3月3日にアフマドナガルで死亡した[57]。その後、5月に帝国軍はデカンからの全面撤退を決め、同時にムガル帝国の宮廷にいたサンバージーの王子シャーフーを釈放した。シャーフーはマラーター王国の首都サーターラーに向けて進軍し、シヴァージー2世(ラージャーラームの息子)の母ターラー・バーイーが対決姿勢で応じたために内乱となったが、彼はバラモンであるバーラージー・ヴィシュヴァナートの助力により、翌年にマラーター王となった。

アウラングゼーブはその死までに、南端部を除くインド亜大陸にまたがる帝国の最大領土を実現した。だが、強勢を誇ったムガル帝国もアウラングゼーブが死ぬと、帝国の没落、繁栄を支えた政治、軍事的構造の崩壊が起こった。

バハードゥル・シャー1世の治世

アウラングゼーブの死後、息子のバハードゥル・シャー1世が二人の兄弟アーザムとカーム・バフシュを打倒し、帝位を継承した。即位したときには既に64歳と老齢であった。彼に対して、シク教徒のリーダーであったバンダー・バハードゥルが挑戦した。

シク教徒は数世紀にわたり、イスラーム政権と影響しあいながら形成された勢力であった。アクバルの時代に、シク教団はアクバルの保護を獲得し、アムリトサルを拠点に事実上の自治国を建設した。その後、シク教団は世俗的権力の獲得に乗り出す。だが、アウラングゼーブの時代の指導者であるゴービンド・シングは、ムガル帝国を利用し、さらには、その支配に抵抗を試みた。しかし、アウラングゼーブの治世の末期に、ムガル帝国軍と戦い、敗北してしまう[58]。

バンダー・バハードゥルは、パンジャーブ地方の豪族を味方に、ムガル帝国と戦闘状態に入った。シク教徒の反乱自体は、1715年にバハードゥルの処刑によって終了した。この後、シク教徒が治めていた地域は小規模の国家群に分裂したが、19世紀にランジート・シングによってシク王国を形成された[58]。

さらに、アウラングゼーブの死後、ムガル帝国の領土では各地で反乱が頻発し、マラーターが勢いを取り戻してデカンや北インド方面の各地を略奪していた[59]。また、父の治世から反乱を起こしていたジャート族も、アーグラ付近のバラトプルで反乱を継続し、ムガル帝国の根幹を脅かすようになった[60]。

1712年2月、バハードゥル・シャー1世はそうしたなか死亡した。反乱軍との戦いは帝国に巨額の出費を強い[60]、デカン戦争以来ずっと悪化していた財政をさらに圧迫し、1707年の段階で1億3000万ルピーあった帝国の国庫はその治世に底をついた[61]。

サイイド兄弟の横暴

バハードゥル・シャー1世の死後、4人の息子が帝位をめぐって争った。当初、次男でベンガル太守のアズィーム・ウッシャーンが有力候補であったが、数か月の争いの末に帝位を継承したのは長男のジャハーンダール・シャーであった[62]。

ジャハーンダール・シャーが皇帝になれたのは、当時もっとも有力だった貴族ズルフィカール・ハーンが味方したおかげだった[62]。だが、ジャハーンダール・シャーは臣下の貴族の信頼を失い、翌年2月にアズィーム・ウッシャーンの息子ファッルフシヤルに敗れ、殺害された[62]。

ファッルフシヤルは帝位継承に際してサイイド兄弟の協力を得ており、兄のアブドッゥラー・ハーンには宰相と財務大臣を、弟のフサイン・アリー・ハーンには軍務大臣(軍総司令官)の地位を与えた[63]。だが、ファッルフシヤルはサイイド兄弟と対立し、1718年にサイイド兄弟によって廃位・幽閉され、のちに殺害された[64]。

ファッルフシヤルの廃位後、バハードゥル・シャー1世の孫にあたるラフィー・ウッダラジャートとラフィー・ウッダウラの兄弟が相次いで擁立されたが、間もなく彼らも殺害された。このように帝位はサイイド兄弟の思うがままにされ、彼らは事実上のキング・メーカーであった。

崩壊する帝国

ラフィー・ウッダウラの殺害後、同じバハードゥル・シャー1世の孫ムハンマド・シャーがサイイド兄弟によって帝位につけられた。

ムハンマド・シャーはサイイド兄弟が国政を牛耳る状況を快く思わず、1720年にトルコ系やイラン系の貴族と協力し、フサイン・アリー・ハーンを暗殺、アブドゥッラー・ハーンもハサンプルの戦いで打ち破った[65][66]。かくして、サイイド兄弟を取り除いたムハンマド・シャーであるが、彼は間もなく堕落して後宮で淫蕩に耽るようになった。これには協力した貴族らも失望させられた[66]。

1724年10月、宰相カマルッディーン・ハーンが職を辞して、デカンのハイダラーバードに下野し、帝国から独立した[67]。帝国はこれを阻止するために軍を差し向けたが、シャカル・ケーダーの戦いで打ち破られた。これにより、ハイダラーバード地方を中心にニザーム王国が形成された[68][69][70]。

同様のことは、ほかの地方の地方長官にも見られた。地方長官(太守)はもともと、帝国から行政官に任命された者だが、帝国の衰退により面従腹背の姿勢を見せる、ナワーブと呼ばれるようになった地方長官が出始めた。彼らは徐々に、ムガル帝国に納税をしなくなり、徴収した税金は私用するようになった。1720年代にはアワド太守、ベンガル太守など肥沃な地方の長官らが独立し、そしてそのまま地方王朝が建国されていった[66][71]。

ムガル帝国はこれらの地方の実質的独立になす術が無く、帝国から次々と重要な州が離れたことで帝国の領土と歳入は大きく削減され、事実上ムガル帝国の解体を意味した。 これにより、帝国は各地の独立政権が名目上の皇帝として仰ぐ単なる名目的主権国家となった。

また、ラージプートといった帝国内の小君主が離反し、新興のザミーンダールも台頭した[71]。前者の領土は地理的に険阻あって、多くの君主が難攻不落の要塞を建設していた[71]。後者は地方を拠点とする豪族・部族の長であり、耕作農民を支配していた帝国の徴税請負人である。17世紀のインドは経済的には繁栄の時代であり、この時代において、ザミーンダールは富の蓄積を行っていた[71]。

これらに乗じて、マラーター王国も急速に勢力を拡大してきた。マラーター王国は宰相バージー・ラーオの代になると、ニザーム王国を下したのち、北インド方面へと進出しはじめた。彼は諸侯らに宰相に忠誠を誓わせ、征服した土地の領有を認めた、いわゆるマラーター同盟を形成した[72]。

そして、1737年3月にバージー・ラーオ率いるマラーター軍に帝都デリーを攻撃された(デリーの戦い)。帝都は陥落を免れたが、軍は大敗しその周辺を略奪された[66][73]。もはや、アウラングゼーブの死後30年でムガル帝国のマラーターに対する優位は完全に逆転していた。

こうしたインド内だけの問題ではなく、イラン方面からも強敵が迫ってきた。 18世紀になるとサファヴィー朝は完全に衰退し、混乱に乗じて軍人出身のナーディル・シャーが1736年にアフシャール朝を創始し、サファヴィー朝のアッバース3世は廃位された[74]。

1738年以降、ナーディル・シャーはムガル帝国領に侵攻し、カーブルなどアフガニスタン地方を制圧した(ナーディル・シャーのムガル帝国侵攻)。ムガル帝国は皇帝自らが軍を率いてこれを迎撃したが、貴族らにまとまりがなく、1739年2月に帝国軍はアフシャール朝の軍勢に大敗を喫して、ムハンマド・シャー自らが出向いて講和した(カルナールの戦い)[75][76]。

同年3月20日、ナーディル・シャーは軍とともにデリーへ入城し、デリーを占領した。だが、これに不服だったデリーの住人はムハンマド・シャーの意に反して、21日にイラン軍に反撃に出始め、ナーディル・シャーは軍に市民を皆殺しにするよう命じ[75][77]、虐殺や略奪などといった蹂躙を受けて甚大な打撃を蒙った[78]。このとき、多くの財宝とともに、かの有名なシャー・ジャハーンの「孔雀の玉座」も奪われた[76][75]。結局、5月にイラン軍はデリーから撤退したものの、帝国はインダス川以西の地域の割譲を強いられた[77]。

ナーディル・シャーによる侵攻は帝国に止めの一撃を与えた。これにより、ムガル帝国の権威は地に落ち、以降帝国はさまざまな勢力の脅威にさらされることとなった[76]。

政権の抗争・アフガニスタンの侵攻

1747年6月、ナーディル・シャーは暗殺され、そのイランとアフガニスタンにまたがる広大な領土は分裂状態に陥った。10月、アフガニスタンはドゥッラーニー朝を創始したアフマド・シャー・ドゥッラーニーの支配するところとなった。インダス川以西の地域を喪失したムガル帝国の北西方面における守りは薄くなっており、防衛の生命線はすでに失われていた。

1747年12月、アフマド・シャー・ドゥッラーニーは首都カンダハールを出発し、翌1748年初頭にはインド北西部へと侵入し、ラホールを奪った[79]。ムガル帝国はこの危機に対し、アワド太守サフダル・ジャングの援軍を借りて、同年3月11日にデリー近郊マヌープルでアフガン軍に勝利を収めた(マヌープルの戦い)[76][79]。

こうした情勢の中、1748年4月26日、皇帝ムハンマド・シャーは帝都デリーで死亡した[76]。その後、ムハンマド・シャーの息子のアフマド・シャーが帝位を継承した。

ムハンマド・シャーの死後、皇帝アフマド・シャーはアワド太守サフダル・ジャングを帝国の宰相(ワズィール)に任じ、アーサフ・ジャーの息子ガーズィー・ウッディーン・ハーン(フィールーズ・ジャング2世)を軍務大臣(ミール・バフシー)に任命するなど、順調な出だしを歩んだ[80]。しかし、実際はナワーブ・ジャウド・ハーンという宦官が政治の主導権を握り、アフマド・シャーも彼を信用しきっていた。

そうしたなか、1751年12月、アフガン王アフマド・シャー・ドゥッラーニーが北西インドに侵攻し、1752年に帝国はパンジャーブ地方とカシミール地方を奪われた[81]。このようにアフガン軍が侵攻するなか、1750年代サフダル・ジャングを中心とするイラン系貴族と、軍務大ガーズィー・ウッディーン・ハーンやナワーブ・ジャウド・ハーンのトルコ系貴族の争いが起こっていた[81]。

1752年8月、サフダル・ジャングはナワーブ・ジャウド・ハーンを暗殺した[81]。また、同年10月にはニザーム王国へと戻ったガーズィー・ウッディーン・ハーンも暗殺され自滅するなど、サフダル・ジャングに有利な状況となった。

だが、ガーズィー・ウッディーン・ハーンの息子ガーズィー・ウッディーン・ハーン(フィールーズ・ジャング3世)は父の官職を引き継ぎ、サフダル・ジャングに対抗した。サフダル・ジャングはトルコ系貴族との争いに敗れ、1753年5月13日に宰相職を辞して帝都デリーからアワドに引き上げた[81]。

その後、サフダル・ジャングの後継者である宰相と軍務大臣ガーズィー・ウッディーン・ハーンとの間に権力争いが起こった[81]。また、宮廷ではアフガン勢力の侵攻に対抗するためにマラーターと組もうとする声も上がっていた[82]。ガーズィー・ウッディーン・ハーンはマラーターのシンディア家、ホールカル家と接近して手を結び、これに勝利した[81]。

同年6月、ガーズィー・ウッディーンはアフマド・シャーに宰相位を要求したが断られたため、アフマド・シャーの目を盲目し、廃位した[81]。その後、ジャハーンダール・シャーの年老いた息子アーラムギール2世を皇帝とした。

一方、宰相となったガーズィー・ウッディーン・ハーンは皇帝を意のままに操れるようになり、事実上政治の実権を掌握した[83]。だが、ガーズィー・ウッディーン・ハーンには軍に支払う金を調達する能力はなく、彼が実権を得る為に協力したマラーターのシンディア家、ホールカル家にも報酬を払えず、マラーターは協定違反としてデリー近郊を略奪した[83]。

宰相ガーズィー・ウッディーンはこの状況を打開するため、1756年に軍を動員し、ローヒラー族の支配していたパンジャーブのラホールを奪った[84]。しかし、ローヒラー族の族長ナジーブ・ハーンは、アフガン王アフマド・シャー・ドゥッラーニーと常に連絡を取り合えるようにしており、ガーズィー・ウッディーン・ハーンの軍事行動は挑発以外の何でもなかった[84]。

同年12月、アフマド・シャー・ドゥッラーニーはラホールを奪い返し、翌1757年1月にムガル帝国の首都デリーを占領した[82][84][85]。デリーはアフガン軍により略奪され、その近郊アーグラやヒンドゥー教の聖地マトゥラーやヴリンダーヴァンでも同様に略奪が行われた[82][84]。デリーでは徹底した虐殺が行われ、ほかの占領された都市でも同様に虐殺が行われた[84]。

1759年11月29日、アーラムギール2世は宰相ガーズィー・ウッディーンに殺害され、宰相は代わりにシャー・ジャハーン3世を擁立した[86]。アーラムギール2世暗殺の報は、12月にはその息子アリー・ガウハールのもとにも伝わり、同月24日に彼は帝位を宣し、シャー・アーラム2世となった[87]。

一方、宰相ガーズィー・ウッディーン・ハーンはアーラムギール2世の殺害後、傀儡の皇帝シャー・ジャハーン3世を擁して権力を恣にしていた。アフガン王アフマド・シャー・ドゥッラーニーはすでに侵攻のさなかにあり、3月にこれに呼応する形でマラーター王国もデリーに向けて遠征軍をだした[82]。

そして、1760年10月10日にシャー・ジャハーン3世は退位させられ、ガーズィー・ウッディーン・ハーンは失脚した。そして、シャー・アーラム2世がベンガル、ビハールで遠征をおこなっていたとき、1761年1月14日にマラーター同盟の大軍とアフマド・シャー・ドゥッラーニーのアフガン軍が激突した(第三次パーニーパットの戦い)[88][82]。

アフマド・シャー・ドゥッラーニーはマラーター同盟に大勝したものの、本国で反乱が起きたため帰国しなければならなかった[88]。とはいえ、インド最大の勢力だったマラーター同盟の結束は崩れ、のちにイギリスがマラーター同盟の内紛に介入するようになり、三次にわたるマラーター戦争を招くこととなった[88]。

なお、同年3月、アフマド・シャー・ドゥッラーニーはカンダハールへと帰還する際、シャー・アーラム2世を帝国の皇帝として追認した[89]。

東インド会社とムガル帝国

1600年、イギリスは東インド会社を設立し、インド亜大陸に最初に商船団を派遣したのは、1608年のことで、西北インドの港スーラトに派遣したこの時、ジャハーンギールから有利な条件で貿易を行う許可を獲得した[90]。

1639年には、チェンナイの領主からこの地を買収し、東インド会社は要塞の建設が認められると同時に、イギリス東インド会社のこの地においての貿易において、関税は免除されると同時に、他の会社が貿易行った場合には、イギリス東インド会社にその会社に課せられる関税の半分が支払われるという条件で、マドラスと改称してインド貿易の橋頭堡を築いた[90]。

また、18世紀後半までにプラッシーの戦い、カーナティック戦争で、イギリス勢力は南インドとベンガル地方に浸透していた。だが、18世紀後半に即位した皇帝シャー・アーラム2世はイギリスの支配に抵抗した唯一の君主であり、帝権の回復を狙った。

1761年以降、シャー・アーラム2世はアワド太守やベンガル太守と結んで、1764年10月23日にイギリスに戦いを挑んだが敗北した(ブクサールの戦い)[91]。そのため、1765年にシャー・アーラム2世はアラーハーバード条約を締結し、イギリスにベンガル、ビハール、オリッサ三州のディーワーニー(収租権)を授けなければならず、これによりこの三州は事実上イギリスの領有するところになった[91][92]。ディーワーニーとは、皇帝よりディーワーンと呼ばれる各州の財務長官に与えられる職務・権限を意味し、その権限は主に税の徴税・支出を含むものであった。

シャー・アーラム2世はその後、イギリスの保護のもとアラーハーバードで年金受給者として暮らしていた。だが、1765年にデリーの宮廷で混乱が発生すると、シャー・アーラム2世はイギリスにデリー帰還を求めたが、その助力はあてにならなかった[91]。

そうしたなか、1769年末以降からマラーターが北インド一帯のアフガン勢力を制圧し、1771年2月10日にシンディア家の当主マハーダージー・シンディアがその過程でデリーを占領した[93][94]。そのため、同年にシャー・アーラム2世はデリー付近に勢力を持つマハーダージー・シンディアと協定を結んだ[91]。この結果、1772年1月にシャー・アーラム2世はデリーへと帰還を果たした[87][91]。

シャー・アーラム2世がデリーへ帰還したのち、軍総司令官ミールザー・ナジャフ・ハーンという人物が台頭した[95]。この人物はかつてイランを支配したサファヴィー朝の末裔でもあった。そして、1782年4月にミールザー・ナジャフ・ハーンが死ぬまでに、ムガル帝国の権威はパンジャーブのサトレジ川からアーグラの南の密林に至る地域、ガンジス川からラージャスターンのジャイプル王国に至るまでのまで回復を果たしていた[95]。

ミールザー・ナジャフ・ハーンの死後、その副官4人によるその地位を引き継ごうとして争い、ムガル帝国の国力はふたたび衰退した[95]。その後、同年に第一次マラーター戦争が終結したことにより、マハーダージー・シンディアもこの争いに介入し、ミールザー・ナジャフ・ハーンの副官4人の争いを制圧し、ムガル帝国の情勢を安定化させた[95]。

そして、シャー・アーラム2世はマハーダージー・シンディアの功績を認め、1784年12月4日にムガル帝国の摂政と軍総司令官に命じ、マハーダージー・シンディアは事実上北インドの支配者となった[95]。ただし、この地位は莫大な貢納と引き換えに与えられたものである[95]。

だが、マハーダージー・シンディアがヒンドゥー教徒であるにもかかわらず、帝国の摂政と軍総司令官なったことは、宮廷のイスラーム教徒の怒りと不満を買った[95]。

マハーダージー・シンディアは勢力拡大のために軍事活動を続けたが、1787年7月にラージャスターンのラールソートでラージプートの連合軍に敗北を喫した(ラールソートの戦い )[95]。彼はその責任を追及されて権力が弱まり、ヒンドゥー教徒が摂政であることに対して憤慨していたイスラーム教徒がその排斥に終結することとなって、デリーから撤退した[95]。

その後、1788年7月にローヒラー族の族長グラーム・カーディル・ハーンがその隙を狙ってデリーを占領、シャー・アーラム2世ら帝室の人々に暴行を加える事件が発生した[96]。だが、グラーム・カーディルが食糧不足からデリーを離れると、再びマハーダージー・シンディアが舞い戻って、追撃をかけて殺害し、略奪された財宝は返却された[97]。

1790年9月9日、マハーダージー・シンディアは皇帝シャー・アーラム2世に王国宰相マーダヴ・ラーオ・ナーラーヤンを皇帝代理人に任じさせ、自分が北インドにおける王国宰相の代理であることに認めさせた[98][99]。

このように、帝国は常に北インドの有力者に左右され続け、マラーターの勢力下でなんとか存続することができた。

イギリスの保護下にて

1794年2月12日にマハーダージー・シンディアは死亡し、ムガル帝国は大いなる庇護者を失った[98]。マハーダージー・シンディアの死後、親族のダウラト・ラーオ・シンディアが後を継いだが[98]、この頃からシンディア家はしだいに弱体化していった。

他方、イギリスが1799年にマイソール戦争でマイソール王国に勝利したのち、内紛の多かったマラーター同盟に介入するようになった。そして、1802年12月にバージー・ラーオ2世はマラーター諸侯に対抗するため、イギリス東インド会社と軍事保護条約(バセイン条約)を結び領土の一部を割譲し、シンディア家、ホールカル家、ボーンスレー家といった諸侯との対立が深まった[100]。

そして、1803年8月8日にイギリス東インド会社との間に第二次マラーター戦争が勃発した[100]。無論、ムガル帝国もシンディア家の保護下にあったため、第二次マラーター戦争に巻き込まれ、同年9月11日にイギリス東インド会社軍がデリー市内でシンディア家の軍と交戦した(デリーの戦い)。両軍はデリー城下で激しく争ったが、決着は1日でつき、シンディア家は死傷者3,000人を出して敗北し、ムガル帝国はイギリスの保護下に入った[101][102]。

その後、1805年5月23日、ムガル帝国とイギリスとの間に条約が結ばれ、デリー周辺の地域の税収入と月額9万ルピーが支払われることとなった[88][87]。

1806年11月10日、シャー・アーラム2世が死亡し、息子のアクバル2世が帝位を継承した[103]。アクバル2世の治世に入ると、ムガル帝国はもはやすっかり崩壊し、デリーとその周辺を支配するのみの小勢力となっていた[103]。

しかし、ムガル帝国の名目的主権は守られ、帝国は藩王国としては扱われず、帝国の君主も藩王より上の皇帝として扱われた。アクバル2世の治世、首都デリーはイギリスの管理下に置かれたことで人口が集積し、商業取引の中心地となり繁栄につつまれた[104]。

また、デリーでは年に何度か皇帝主催の大きな祝祭が開かれ、皇帝や皇子、宰相や大臣、イギリス人らが象に乗り、そのあとに楽士や歩兵、騎兵が続き、賑やかな行列が町をねり歩いた[104]。

他方、イギリスは第三次マラーター戦争、二次にわたるシク戦争の戦争で帝国分裂後の地方政権に勝利し、従順なものは保護国(藩王国)化するなど、イギリスはインドの植民地化を急速に進めていった。

インド大反乱と滅亡

1837年9月28日、アクバル2世は帝都デリーで死亡し、息子のバハードゥル・シャー2世が新たな皇帝となった[105]。このとき、皇帝は62歳であった。

一方、ムガル帝国を保護しつつインドを侵略していたイギリスは、そのインド植民地化が最終局面を迎えようとしていた。1845年から1849年かけて行われた2次にわたるシク戦争で、イギリスはシク教徒のシク王国に勝利し、パンジャーブなど北西インドを併合して、全インドの植民地化を完成した。

ムガル帝国も例外ではなく、1854年にイギリスのインド総督ダルフージーはバハードゥル・シャー2世の死後、その後継者は皇帝ではなく藩王として扱い、ムガル帝国を藩王国とすることを決定した[106]。だが、ダルフージーのこの計画は本国政府の反対で挫折した[107]。

このように、イギリスは反抗的な勢力をインドから一掃するとともに、ムガル帝国の名目的主権さえ奪おうとしたが、その前にイギリスによるインド支配に対する人々の不満が高まりつつあった。この頃、イギリスの長年の統治に対し、農民、商工業者、シパーヒー(インド人の兵士)、宗教関係者、知識人、旧支配層らは憤慨し、鬱積していた。ことに、1856年2月のアワド藩王国の理不尽な併合によって、それは頂点を極めた[108]。

1857年5月、大規模な反英闘争、いわゆるインド大反乱(シパーヒーの乱、第一次インド独立戦争とも)が発生した。このとき、ムガル帝国はまだ、82歳の老皇帝バハードゥル・シャー2世が反乱軍の最高指導者として担ぎだされるほどの威光を保っていた[106]。バハードゥル・シャー2世は反乱にあまり乗り気ではなかったが、彼らに身を委ねるほか選択肢はなかった[106]。

デリーの反乱政府では、皇帝バハードゥル・シャー2世を名目上の君主とし、執行機関として兵士6人と一般人4人からなる「行政会議」が結成され(なお、行政会議はヒンドゥーとムスリムそれぞれ5人ずつからなっていた)、反乱軍総大将をバフト・ハーンに決定した[109]。行政会議はザミーンダーリー制を廃止し、実際の土地耕作者にその土地の権利を認めるなど、民主制に似た体制が樹立された[109]。

しかし、同年9月にバハードゥル・シャー2世はデリーが攻撃されると降伏してしまった。その後、1858年3月に彼はイギリスによる裁判で有罪とされ、ビルマへと流刑に処されて廃位させられた[110]。

これにより、ティムール朝から数えて約500年続いた王朝は完全に消滅し、ムガル帝国は332年にわたるインドにおける歴史に幕を閉じた[110]。

歴代君主

- バーブル(在位:1526年 - 1530年)

- フマーユーン(在位:1530年 - 1540年、復位:1555年 - 1556年)

- アクバル(在位:1556年 - 1605年)

- ジャハーンギール(在位:1605年 - 1627年)

- シャー・ジャハーン(在位:1628年 - 1658年)

- アウラングゼーブ(在位:1658年 - 1707年)

- バハードゥル・シャー1世(在位:1707年 - 1712年)

- ジャハーンダール・シャー(在位:1712年 - 1713年)

- ファッルフシヤル(在位:1713年 - 1719年)

- ラフィー・ウッダラジャート(在位:1719年)

- ラフィー・ウッダウラ(在位:1719年)

- ムハンマド・シャー(在位:1719年 - 1748年)

- アフマド・シャー(在位:1748年 - 1754年)

- アーラムギール2世(在位:1754年 - 1759年)

- シャー・アーラム2世(在位:1759年 - 1806年)

- アクバル2世(在位:1806年 - 1837年)

- バハードゥル・シャー2世(在位:1837年 - 1858年)

文化

ムガル帝国における文化で特筆すべき点は、建築と絵画、ペルシア語の詩文である。

建築

建築分野はペルシアの影響を残しつつも、インド的な要素を取り入れていった。ムガル帝国は首都をデリー、アーグラ、ラホールと度々、移動したため、各地でイスラーム建築が建設され、インド亜大陸における建築様式に影響を与えた。

初代皇帝バーブルはアヨーディヤーにバーブリー・マスジドを建設した。また、バーブルの庭園に対する嗜好は子供たちに受け継がれ、ムガル建築の特色となった。ムガル建築が、飛躍的な発展を遂げたのは、アクバルの時代である。フマーユーン廟の建設は北インドにおける中央集権国家が確立した証左であった。

さらに、新都ファテープル・シークリーの建築群は、インドを代表する赤い石を使用し、木造建築を模した石造建築というインドの伝統的な建築工法を導入した[111]。

庭園建築は、ジャハーンギールも好んでおり、風光明媚であるカシミール地方に多くの庭園を建設した。その代表例がシュリーナガルのシャーリーマール庭園である[111]。

シャー・ジャハーンの嗜好は白大理石であったといわれ、特にタージ・マハルが名高い。デリーの赤い城のように赤砂岩を用いた建築物も残しているが、皇帝の私的空間には白大理石を好んで使用した[111]。

アウラングゼーブは、ラホールにバードシャーヒー・モスクを建設した。

-

アーグラのミールザー・ギヤース・ベグの墓

-

シュリーナガルのシャーリーマール庭園

絵画

フマーユーンはスール朝との抗争で、サファヴィー朝のタフマースプ1世の宮廷に身を寄せた時期があったが、その際に、フマーユーンはペルシアの細密画に触れる事となった。ムガル絵画は、フマーユーンがペルシアから2人の画家を連れて帰った事を出発点とする。ムガル帝国が成長するにつれ、ヒンドゥーの要素を取り入れながら、発展を遂げていった。肖像画、動物や植物、風景、『マハーバーラタ』や『ラーマーヤナ』といった叙事詩を題材に採用した。

-

バーブル

-

アクバル

-

宮廷に招かれたイエズス会士とアクバル

-

ジャハーンギール時代の絵師ウスタード・マンスールによる鳥(Truthahn)

-

シャー・ジャハーン