原子

| 原子 | |

|---|---|

| 組成 | 原子核と電子またはエキゾチック原子 |

| 相互作用 |

弱い相互作用 強い相互作用 電磁相互作用 重力相互作用 |

| 反粒子 | 反原子 |

| 理論化 | ジョン・ドルトン(19世紀) |

- 紀元前5 - 4世紀の古代ギリシアの哲学者レウキッポスとデモクリトスが提唱した、自然を構成する分割不可能な最小単位。哲学上の概念であり、経験的検証によって証明された科学上の対象ではない。詳細は「原子論」を参照。

- 19世紀前半に提唱され、20世紀前半に確立された、元素の最小単位。その実態は原子核と電子の電磁相互作用による束縛状態である。物質のひとつの中間単位であり、内部構造を持つため、上述の概念「究極の分割不可能な単位」に該当するものではない。

- 上述の原子の概念を拡張し、一般に複数の粒子の電磁相互作用による束縛状態を原子と定義した時、この意味における原子のうち、原子核と電子のみからなるもの以外を異種原子と言う。

概要

ドイツ語におけるAtomという言葉は、元は古代ギリシア語の τò ἄτομον や ἡ ἄτομος であり、「分割できないもの」という意味である。物質に分割不可能な最小構成単位が存在するという考えは古代ギリシアの時代に遡り、またそのような最小構成単位の存在に対する反論も歴史的になされてきた。

紀元前5~4世紀、古代ギリシアの哲学者デモクリトスらは、自然を構成するそれ以上分割できない最小単位として無数の原子と空虚が存在するという原子論の仮説を唱えた。17世紀のフランスの哲学者デカルトは、『哲学原理』において、物質の部分は、どれほど小さくても延長を持っている以上、思惟の上では、さらに分割できる。ゆえに原子(冒頭の1番目の意味の)は存在しないと主張した[1]。18世紀のドイツの哲学者カントは、『純粋理性批判』において、理性は原子に対して合理的な真理を確立しえないとした(第二アンチノミー)。

近代に入り、現代的な意味での元素(化学元素)の概念が確立されると、「原子」はその最小構成単位を意味するようになり、これが現代的な意味での原子となった。当初は空想的な存在であった「原子」は、その後の研究でその存在が確実視されていくと共に、その「原子」が更に内部構造を持つことも明らかになっていった。現代的な意味での原子は、もはや究極の分割不可能な単位ではなく、あくまで元素(これももはや世界の究極の構成要素ではないが)が元素としての性質を保ちつづけることができる限りにおいての最小単位である。

「原子」という言葉が、その原義と矛盾する、物質の一つの構成単位に割り当てられたので、その後「(仮説的な)分割不可能な単位」という概念を指すために「素粒子」という言葉が新たに造語され用いられている。つまり、かつて「原子論」と呼ばれる分野で行われていた科学的な実験・推察・考察は、現在では「素粒子論」と呼ばれる分野において行われている。

冒頭定義文の2番目の意味での原子(=現代科学における、中間構成単位としての原子)は、先述のとおり化学元素の最小単位であり、下部構造として原子核と電子が存在する。原子核と電子は電磁相互作用(クーロン力)によって結びつき、かつ量子条件に基づく一定の安定した運動エネルギーを持っている。また、原子核は更に陽子と中性子から構成され[注釈 1]、その組み合わせに応じて現在約3000から約6000種類の原子の存在が知られている。ここで原子の化学的性質は、原子核の電荷(=陽子の数=中性な場合の電子の数)によってほぼ規程されることが経験的・理論的に知られているため、陽子の数が等しいものは同じ元素を構成する原子として扱われており、2018年現在、118種類の元素(原子)の発見が国際的に認められている。

原子の半径は10-8cm程度であり、質量は10-24 - 10-22g程度である。地球上では原子は通常、複数の原子が化学結合によって結びついた分子や結晶として存在しているが、希ガスのように1個の原子が単独で存在している場合(単原子分子)もあり、宇宙空間のような真空に近い環境下では希ガス以外の原子も単独で存在している。

日常世界がほぼ古典論による世界であるのに対し、原子・分子レベルでは量子論が重要になる。すなわち、ミクロスケール・ナノスケールの世界においても原子・分子のスケールに至る手前までは我々の直感的な物質感が概ね通用するが、原子・分子レベルの世界では直感的な物質感はもはや通用しなくなる。また、原子より大きな世界(原子核と電子の相互作用を含む)が電磁相互作用と重力相互作用に支配されているのに対し、原子核内部などより小さな世界では強い相互作用や弱い相互作用が重要な役割を担っており、原子(原子核)のスケールを境として自然を支配する基本相互作用の様相が大きく異なっている。

20世紀後半以降、我々にもっとも馴染みのある原子にかかわる事象のひとつは原子力だが、これは原子核の分裂・融合によってエネルギーを得るものであり、現在の科学における原子が分割できない不変の存在ではないことを端的に表している。

歴史

「物質」が「極めて小さく不変の粒子」から成り立つという概念や仮説は、紀元前5 - 4世紀の古代ギリシアの哲学者であるレウキッポスとデモクリトスの原子論の頃から存在していた。だが、この考えは当時あまり評価されたとは言えず、その後およそ2000年ほどの間、大半の人々から忘れ去られていた。

1803年のイギリスの化学者ドルトンが、近代的な原子説を唱えた。彼は、化学反応の前後の物質の質量の変化に着目し、物質には単一原子(現在の原子)と複合原子(現在の分子)がある、との説を述べた。だが、当時の科学者の多くは物質に本当にそのような構成単位があるのか大いに疑っていた。科学者の共同体では「原子が存在するとは信じません」と言う科学者の方が、むしろまともだと考えられていたという[2]。

19世紀後半、ルートヴィヒ・ボルツマンは、気体を原子仮説で想定されている「原子」なるものの集合と考えれば、(当時知られていた)気体の特性の多くが説明できると考えた。「原子」なる仮説的存在が動き回っているとすると、温度や圧力の性質も説明しやすいし、蒸気機関において熱い気体がピストンを押すという仕事をすることも説明しやすかった。

20世紀初頭にラザフォードとソディが発見したウランの放射壊変は原子の概念を大きく変えた。原子は不変の粒子ではなくなったからである。これに先立つ陰極線の発見とあわせ、近代的な原子モデルを確立したのがトムソンである。彼のブドウパンモデルはちょうど、ぶどうパンのように、正に帯電した「パン」の中にブドウのように電子が埋まっているというものだった。一方、長岡半太郎は正に荷電した原子核のまわりを電子が回っているとする、惑星系に似た原子モデルを考案した。その後、ラザフォードは実験によって原子核の存在を確認し(ラザフォード散乱)、惑星型の原子モデルを確立した。

長岡やラザフォードのモデルの妥当性は実験的には確かであったが、一方で原子の安定性を理論的に説明することは困難であった。原子核のまわりを回る電子は、既知の電磁気学によれば電磁波を放出して一瞬のうちに原子核に落ち込んでしまうからである。1913年、ニールス・ボーアは原子の安定性を説明するために量子条件に基づく電子の円軌道モデル(ボーアの原子模型)を考案した。ボーアのモデルは実験的に見積もられた原子半径と同程度の原子半径を与え、更に水素原子のスペクトルをほぼ説明できることを示した。また、ゾンマーフェルトはボーアのモデルを楕円軌道モデルに拡張し、より実験との整合性の高いモデルとした。量子条件は、当初は原子の安定性を説明するための方便に過ぎないと見做されていたが、その後の量子力学の発展によって、それまでの物理的世界観を根本から変える自然の基本原理であることが分かった。

現在では、原子と電子の関係については量子力学によって概ね解明されているが、原子核についてはまだ分からないことが多く、原子核物理学では理論的・実験的研究が盛んに行われている。また、量子力学の発展に伴い、当初の原子論が暗黙裡に含んでいた素朴な図式・世界観(球状の何かの想定、モノが絶対的に実在しているという素朴な観念、つまり確率論的レベルを超えて実在しているという素朴な観念)は根本的に崩壊した。物理学の理論全体としては、原子論は当初となえられていたものとは極めて異質なものになっている。

原子の構造

原子は、正の電荷を帯びた原子核と、負の電荷を帯びた電子から構成されると考えられている。原子核はさらに陽子と電気的に中性な中性子から構成される(ただし1Hと3Liは中性子を含まない)。陽子と中性子の個数の合計を質量数と呼ぶ。原子核の半径は原子の半径の約10万分の1(1 fm程度)と小さい。なお、一般的な原子の模式図は原子核の大きさを原子に対して数分の1程度に描いているが、これは実態とはかけ離れたデフォルメである。原子は硬い球体というよりも、むしろ真空の中に存在する点状の原子核と電子である。但し、電子はしばしば描かれる模式図のように特定の軌道を描いて原子核のまわりを回っているのではなく、原子核のまわりに確率的に分布しており、原子核を電子雲が包むイメージのほうがより現実に近い。

原子の大きさと原子半径

原子の大きさの直感的な定義は電子雲の広がりであり、一般には球状とみなされているが、電子雲は文字通り雲状あるいはもや状のものであり、その境界面を定義することは難しい。特に、化学結合をして分子を形成している場合等には、どこまでがある原子に属している電子雲かを定義するのは難しい。また、原子が電子を得るか失うかしてイオンとなった場合には、原子雲の広がりも当然変化し、原子の大きさも異なってくる。

このような事情のため、原子の大きさを定量的に示す原子半径にはいくつかの定義があり、場合によって使い分けられる。

原子の質量と原子量

原子の質量を表すのには、統一原子質量単位(u)がしばしば用いられる。これは、質量数12の炭素原子である12C(炭素12)1個(ただし、静止して基底状態にあり自由な時)の質量を12 uと定義したものであり、1 u = 1.6605402(10)×10-27 kgである。

また、原子の相対的な質量比を表すものとして原子量があり、これは先述の12C(炭素12)1個の質量を12と定めた場合の他の元素の質量比である。ある原子の原子量の値はその原子一個の質量をuで表した時の値と全く同一であるが、原子量はあくまで比率を表す量であり、単位を付けない無次元数である。

原子量と質量数はほぼ同程度の大きさとなるが、その定義上必ず整数値をとる質量数とは異なり、12C以外の原子の原子量は厳密には小数になる。これは、原子核を構成する陽子と中性子の質量が微妙に異なり、かつそれら核子の結合エネルギーによる質量欠損が原子により異なるためである。それでも原子の相対質量は、凡そ質量数に近い数値をとる。

複数の同位体を含む元素では、整数値からさらに離れた値を取る場合がある。これは多くの元素では質量数の異なる原子(同位体)が存在し、その存在比率もまちまちなためである。例えば、12Cの原子量が厳密に12であるのに対し炭素の原子量は12.011であるが、これは炭素には12Cの他に少量の13C(更にごく少量の14C)が含まれているためである。原子量の概数は計算によって求めることができ、例えば塩素の原子量は35.453であるが、この場合35Clの存在比が約76%、37Clの存在比が24%となっているため、35×0.76+37×0.24という計算によって概数(35.48となり誤差は約0.1%)が求まる。

原子と元素

原子とは、内部に持つ陽子と中性子の各個数の違いで区別される個々の粒子を指す。例えば炭素原子は中性子数の異なる12C、13C、14C類が存在する。一方元素は、中性子数に関わらず、ある特定の陽子数(原子番号)を持つ原子のグループを指す。例えば、「炭素は燃焼(酸素と結合)して二酸化炭素を生成する」と表現した場合の「炭素」や「酸素」は元素を意味する。

周期表

周期表(元素周期表)とは、元素を陽子の数と等しい原子番号の順に並べた表のこと。

化学的、物理的に似た性質の原子(元素)を見やすくするため、一定の数ごとに折り返してまとめてある。下表は代表的なもので、他にもらせん型や円錐型、ブロック型など複数の形式が考案されている。表の最上段には1から18の数字が振られている。これを元素の族と呼ぶ。それぞれの升目には原子番号と元素記号が記されている。実用性を高めるため原子量を元素記号の下に記述することが一般的である。この場合、安定同位体を持たない元素については既知の同位体の中で最も半減期の長いものや存在比の高いものの質量数をカッコ書きして記載する。また、色分けや記号などを用いて常温での相を表したり、遷移元素・半金属元素・人工放射性元素を表現したりすることもある。

| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 |

1 |

0 n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 |

1 H |

2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 |

3 Li |

4 Be |

5 B |

6 C |

7 N |

8 O |

9 F |

10 Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3 |

11 Na |

12 Mg |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Al |

14 Si |

15 P |

16 S |

17 Cl |

18 Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4 |

19 K |

20 Ca |

21 Sc |

22 Ti |

23 V |

24 Cr |

25 Mn |

26 Fe |

27 Co |

28 Ni |

29 Cu |

30 Zn |

31 Ga |

32 Ge |

33 As |

34 Se |

35 Br |

36 Kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5 |

37 Rb |

38 Sr |

39 Y |

40 Zr |

41 Nb |

42 Mo |

43 Tc |

44 Ru |

45 Rh |

46 Pd |

47 Ag |

48 Cd |

49 In |

50 Sn |

51 Sb |

52 Te |

53 I |

54 Xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6 |

55 Cs |

56 Ba |

*1 | 72 Hf |

73 Ta |

74 W |

75 Re |

76 Os |

77 Ir |

78 Pt |

79 Au |

80 Hg |

81 Tl |

82 Pb |

83 Bi |

84 Po |

85 At |

86 Rn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7 |

87 Fr |

88 Ra |

*2 | 104 Rf |

105 Db |

106 Sg |

107 Bh |

108 Hs |

109 Mt |

110 Ds |

111 Rg |

112 Cn |

113 Nh |

114 Fl |

115 Mc |

116 Lv |

117 Ts |

118 Og | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8 |

119 Uue |

120 Ubn |

*3 | 154 Upq |

155 Upp |

156 Uph |

157 Ups |

158 Upo |

159 Upe |

160 Uhn |

161 Uhu |

162 Uhb |

163 Uht |

164 Uhq |

165 Uhp |

166 Uhh |

167 Uhs |

168 Uho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9 |

169 Uhe |

170 Usn |

*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6 |

*1 ランタノイド: | 57 La |

58 Ce |

59 Pr |

60 Nd |

61 Pm |

62 Sm |

63 Eu |

64 Gd |

65 Tb |

66 Dy |

67 Ho |

68 Er |

69 Tm |

70 Yb |

71 Lu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7 |

*2 アクチノイド: | 89 Ac |

90 Th |

91 Pa |

92 U |

93 Np |

94 Pu |

95 Am |

96 Cm |

97 Bk |

98 Cf |

99 Es |

100 Fm |

101 Md |

102 No |

103 Lr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8 |

*4 超アクチノイド: | 139 Ute |

140 Uqn |

141 Uqu |

142 Uqb |

143 Uqt |

144 Uqq |

145 Uqp |

146 Uqh |

147 Uqs |

148 Uqo |

149 Uqe |

150 Upn |

151 Upu |

152 Upb |

153 Upt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8 |

*3 超アクチノイド: | 121 Ubu |

122 Ubb |

123 Ubt |

124 Ubq |

125 Ubp |

126 Ubh |

127 Ubs |

128 Ubo |

129 Ube |

130 Utn |

131 Utu |

132 Utb |

133 Utt |

134 Utq |

135 Utp |

136 Uth |

137 Uts |

138 Uto |

*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9 |

*5 超アクチノイド: | 171 Usu |

172 Usb |

173 Ust |

[t 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

脚注

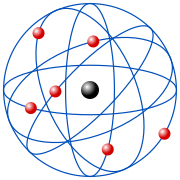

原子の構造模式図

現実の原子は、原子の大きさに比べて原子核が極めて小さく、また電子は確率的に分布しているため、原子の構造を写実的に正確に描くことは困難であり、またそのような描写は原子の構造を理解する上で必ずしも有益ではない。そのため、原子の構造を示す際は人間の頭脳でも把握しやすいようにデフォルメ・再構成した模式図が通常は用いられる。右に示した図はその一例である。この図では酸素原子のうち最も存在量が多い16Oを表している。最内殻(K殻)に2個、その外側の殻(L殻)に6個の計8個の電子、核内に8個の陽子と8個の中性子の存在を読み取ることができる。