利用者:Henares/いろいろ/aliño

海洋法(かいようほう)とは、海洋に関する国家間関係の原則や規則を規律する国際法の基本分野のひとつである[1][2]。通常は海洋法と呼ばれるが、国際海洋法と呼ばれることもある[2]。船舶の運航などに伴う国境を越えた私人間の問題を扱う海商法あるいは海事法とは区別される[2]。

歴史

[編集]海洋法が形成される現代までの歴史を見ると、各時代の慣行を基礎にした国際慣習法が大きな役割を果たし、後の成文の条約法形成に多大なる影響をおよぼしたことがわかる[2][3]。その中には古代や中世のヨーロッパにおける海洋大国の間で行われていた慣行が、その支配地域において定着していったものもある[3]。また、有力な商船団や艦隊のうちで育てられた「海員気質」と言われるものが基礎となってその後の国家間の慣行の中に組み込まれていったものも少なくない[3]。このように当初は不文の国際慣習法によって多くの部分が規律されていた海洋法秩序ではあったが、時代を経るごとに次第に国際慣習法の役割を条約が取って代わるようになっていく[3]。そこには海洋の利用・規制をめぐる各国の政治・経済・軍事など各面の利害関係が絡み合った複雑な経過を見て取ることができる[3]。

古代

[編集]海の利用に際して遵守すべきものとされた一連の法規則の歴史は古く、古代ギリシャの時代にまで遡ると言われる[4]。この時代の地中海における商業の中心はロードス島であり、ヨーロッパやアジア各地の貿易の多くは同島を経由したものであった[4]。同島の住民、ロードス人は法遵守に対して厳格な性格であったこともあり、海上貿易に際して従うべきものとされた商事にまつわる慣習法が次第に発展していった[4]。それらの法は総称して「ロードス法」と呼ばれるようになり、この時代広く遵守されるようになった[4]。

ローマ時代

[編集]「ロードス法」はローマ時代にも受け継がれ、6世紀に編纂されたユスティニアス法典にも「ロードス法」という文言が記載されていた[4]。「ロードス法」はその後も千数百年に渡り各時代の海洋に関する法秩序に影響を与え、後には地中海に限らず海上での通商関係に関する海事法の発展に大きな影響を及ぼしていった[4]。この時代に制定された万民法において海は「万民の共有物」とされ、全ての人々に開放された領域として海そのものに対する所有権は否定された[4][5][6][7]。しかし実際にはローマ帝国は、その強大な軍事力を背景に海洋の支配権を独占し、外国人とその船舶に対してすらこうした国内法上の規制を強制した[7]。万民法の内容は「書かれた理性」として、内外人を問わずあらゆる人に適用されうる合理的なものとして扱われた[7]。

中世

[編集]ローマ帝国崩壊後、中世の時代になるとローマ法王は「神の王国」を実現するため教会法に基づく最高権威として位置付けられ、世俗の世界における海そのものの領有権を自らの手に集中させ、都市国家や領主に対して海の領有などを禁じた[7]。その一方でローマ法王に対して忠誠を誓う領主や海洋沿岸国に対しては近海における一定の警察権や裁判権、徴税権を与えた[8]。さらに暴行・略奪行為を行う海賊を「人類共通の敵」とみなし、海賊に対しては厳しい実力行使を採ることを認めた[9]。地中海沿岸の都市国家はこうしてローマ法王に許可された近海の範囲を曖昧にしたまま海軍力により可能な限り広く勢力を伸ばし始め[9]、各都市国家が独自の法を公布したり、近海への実質的な支配権を行使する都市国家も一部現れた[4]。しかしそれでもこうした国家は、これらの行動は海洋秩序維持のための責任を果たすものであって万民による海の自由な利用を妨げるものではなく、むしろこうした自由を保護するための権力行使なのだという理由で、万民法との抵触を避けようとした[9]。

12世紀ごろの、当時重要な商業の拠点であったフランスオレロン島の海事法裁判所の判例を体系化した「オレロン法」や[4][7]、14世紀中ごろの、スペインバルセロナで編纂された西地中海主要港における海事関係領事の決定などについて定めた「コンソラート・デル・マーレ」など、体系化された法も登場し始めた[4][7]。これらはいずれも「ロードス法」の影響を強く受けたものと言われる[4]。これらの海事法典は海上通商に携わる商人たちの間で行われた法、商人法とも言えるものであって、国家間の関係を規律する国際法のいち分野としての海洋法とは区別されてきた[7]。

大洋分割

[編集]

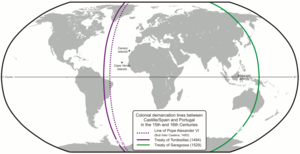

中世末から近世初期にかけて、しだいにローマ法王の権威と権力がゆるんでいったことやスペインやポルトガルによるアメリカ大陸の発見にともない、両国は大西洋やインド洋に対する領有権を主張するようになった[5][6][10]。そして1493年のローマ法王アレクサンデル6世の教書による裁可を求めながらも、実質的にはトルデシリャス条約とサラゴサ条約に基づく両国の自主的な合意により大西洋を分割し両国間の境界線を定めた[5][6][10]。こうした広範な海域の分割から排除されたヨーロッパ諸国はスペイン・ポルトガルによる分割を万民法に反する違法なものであるとして抗議したが、当初は両国の強大な海軍力に屈服せざるを得なかった[5][11]。しかしこうした2カ国による海洋独占策は、16世紀末から17世紀にかけて次第に他国からの反感を受けるようになっていく[12]。1588年には後発海洋国家であったイギリスとオランダの連合軍がスペインの無敵艦隊を撃破し(英西戦争)、スペインとポルトガルによる大洋領有の主張を空洞化させ、東インド会社を設立し広く海洋交易を行うようになった[6]。

海洋論争

[編集]

17世紀前半には論者の母国の立場を擁護・正当化するため「海洋論争」と呼ばれる、海域の区分に関する学術論争が展開され、これが後の近代的な海洋法成立を促す契機となった[6][13]。

『自由海論』

[編集]グロティウスは1609年に当時匿名で出版した著書、『自由海論』の中で、母国オランダを擁護する観点からオランダと東インドとの通商を排除しようとするポルトガルに対抗して、海洋の自由の理論を説いた[6][13][14][15]。彼は、海はその流動性から境界を確定することが困難で、また資源の再生産性や被枯渇性のため万人による利用が可能であるため、特定の国または私人による占有・領有の対象とはなりえない万民の共有物であると主張した[13][15][16]。この『自由海論』は、古代からの多くの判例や書物、国際法学者の先人たちの理論にも頼りながら、初めて「海洋の自由」を体系的に論じ、今日における「公海自由の原則」の基礎を築いたものとして評価される[15]。

『自由海論』への反発

[編集]グロティウスの『自由海論』出版当時、彼の主張に対しては多くの論者が反発した[6]。特に近海漁業の独占のために「イギリスの海」の領有を主張していたイギリスの立場を正当化するため、同国の論者たちは『自由海論』に対して様々な反論を行った[6]。例えばウェルウッドの『海洋領有論』(1615年)、ボローの『英国海洋主権論』(1633年)などが挙げられるが、これらの中でも特にセルデンの『閉鎖海論』(1635年)が著名であった[6][17]。セルデンは、長期間の慣行と実定的な国際法によって海を国家が領有することや、領有する海の範囲を画定することは可能であること、また乱獲などによって漁業資源は枯渇の危険にもさらされていることや、現にイギリスは中世後期から16世紀にかけて漁業などの目的で海洋の一部に権限を行使していることを指摘し、グロティウスの挙げた論拠を否定した[15][17][18][19]。このようにして17世紀には激しい海洋論争が展開されたが[19]、両者の争点は国家による排他的漁業権の是非にあり、この問題を国家による海洋の領有の可否という問題に結び付けて争うものであった[20]。

「狭い領海」と「広い公海」

[編集]18世紀に入ると海洋論争は、「狭い領海」と「広い公海」の二元構造概念を認める一定の方向に収束していった[19]。この時期になるとそれまでに比べて国家領域がより明確なものとなり、国家の経済的・国防的な理由から領土沿岸の一定海域を支配・管理する必要に迫られたのである[19]。スイスの法学者E.ヴァッテルは以下のように述べた。

上記のような根拠から、ヴァッテルは沿岸からのカノン砲の着弾距離を「領海」と見なすべきであると主張した[19]。オランダのバインケルスフークも『海洋領有論』(1703年)の中で、陸地に近接する海域については陸地から軍事的に支配できる範囲の沿岸水域を領有することが可能であると主張し、やはり着弾距離によって領有し得る海域とそうでない海域の区別が可能であると唱えた[20][22]。この時代にはこうした沿岸国の秩序維持に必要な範囲内での「狭い領海」が認められていった反面、先進海洋国による自由競争を容認し、商業資本主義の発展、海外植民地獲得、貿易独占の確保、軍事的均衡の維持、戦時における中立国の海上通商の保障などのため、その「狭い領海」の外側では各国に一定の自由が与えられる「広い公海」を認め各国の政治的・経済的・軍事的な利益を調整した[18][20]。このように、当初は領海と公海の線引きの問題は各国の漁業資源にまつわる利害関係から生じたものであったが、それが次第に海軍力という国家権力による支配可能な範囲、つまり主権行使の問題に切り替えられ、漁業資源に限らず海の利用全般をめぐった国家の権益と結びつくものとなっていった[20]。こうして「狭い領海」と「広い公海」という海域の二分構成は、当時の国際社会において合理的なものであると認められ、国際慣習法として確立するにいたった[18][23]。

制度の不統一

[編集]こうして領海制度の存在は国際的に認められるところとなったが、その範囲や性質をどのようにして決めるのかという問題については、これ以降も各国の主張は長く一致しなかった[19]。領海の外側においては領海内とは異なる制度、つまり公海制度が適用されることについて異論はなかったが、領海と公海の境界線をどこに定めるのかについては長い間統一を見なかった[19]。18世紀にはヴァッテルらが主張したようにカノン砲の着弾距離をもってそれ以遠を中立海域とする国家が多くみられたが、19世紀に入ると領海の幅員として3カイリという具体的数値を定める国が多くなった[24]。しかしそうは言っても領海の幅員に関して各国の主張は必ずしも一致していたわけではなく、4カイリ、6カイリ、12カイリ、あるいは具体的数値によって決めるのではなく依然としてカノン砲の着弾距離によるなど、様々な立場があった[25]。こうした意見の不一致にもかかわらず、海洋法の分野では長い間こうした問題について条約を締結し具体的細目について定められることはなく、国際慣習法に起源をもつ法規が支配的な傾向にあった[18][23]。これは19世紀後半に至るまでの国際社会の特質を反映したものと言える[18]。つまり、当時は海洋の管轄・利用についての各国意見は大枠では基本的に一致しており、たとえ一時的に何らかの対立が生じたとしても、戦争に訴えてまで対立を解決しようとする国が現れるほどの緊迫性もなく、当時の未熟な海洋技術ではそれまで国際慣習法で定められた以上に各国意見を統一する必要性も生じなかった[23][26]。こうした事情が条約によって海洋法制度の細部まで定めることに対しての各国の消極的な態度を生んだと言える[26]。

条約の登場

[編集]19世紀後半になると、海上戦における中立国と交戦国の権利義務を明確なものとするためなど、海上戦闘法規の分野で条約が締結され始めるようになった[23][26]。1856年の、海賊捕獲のために私船を用いることを禁止したパリ宣言はその一例と言える[23][26]。20世紀に入ると海洋技術の発達、非ヨーロッパ諸国の国際法秩序への参入による国際社会の変化、各種国際機構の設立などにより、海洋法の法源として様々な条約が登場するようになった[26]。とはいえ、徐々に条約が海洋法の起源としての重要性を増してはいったが、現代においてもなお海洋法秩序における国際慣習法の存在意義が完全に排除されたというわけではなく[26][27]、この時代においては領海の幅、漁業権、海峡の通行権、軍艦の法的地位、海戦・中立法関連の規則など、多くの点において依然として各国の意見は一致せず、法的に不安定な状態が続いた[22]。このような事情から後に国際社会は海洋に関する国際法を条約のかたちで成文化し、その内容を明確化することを試みていくことになる[28]。

海洋法秩序法典化の試み

[編集]各国政府間による法典化の試み以前から、海洋法の分野で条約の草案を作成する試みは1890年代から1920年代にかけて学者たちの間で見られた[27][28]。万国国際法学会、国際法協会、ハーバード・ロースクールなど[27][28]、国際法学界の有力な研究グループがそれまでの国際慣習法の内容を識別しこれを補完するため[27]、領海、海洋資源、船舶の法的地位、海賊、内水などに関する海洋法の諸問題について[28]、多数国間条約の草案を作成しこれを相次いで提案するようになった[27][28]。こうした研究作業の成果はその後の各国政府による法典化作業に少なからず影響を与えた[28]。

1930年に国際連盟の主催で行われた国際法法典化会議(en)において、領海制度の法典化の問題が議題の一つとして取り上げられた[25][28][29][30]。これが海洋法に関する国際慣習法を法典化しようとする国際社会による最初の試みであったとも言われる[26]。この会議において領海に関する条項案の多くの部分において合意を得ることができたが[28][31]、長年に渡り意見が一致しなかった重要懸案である領海の幅員に関する交渉が難航し合意にいたることができなかったため、結局それが原因で法典化は失敗した[26][28][29][31]。しかし領海の幅員以外の多くの規定に関しては第二次世界大戦後の法典化会議において有用なベースになった[28]。第二次世界大戦後、海洋法秩序はさらに混乱した様相を見せた[25]。1945年9月、アメリカ合衆国はいわゆる「トルーマン宣言」において、同国沿岸に隣接する大陸棚の資源が自国の管轄に属すること、自国沿岸に隣接する公海上に「保存水域」を設定し、そこにおいて漁業資源の保存に同国が当たることを宣言した[25][32][33][34]。中南米諸国を中心にこの宣言に影響を受けた各国は競うように海に対する自国の権限を拡大しようと試み[25][33]、中にはアメリカが主張した権限よりもはるかに大きな権利を主張する国も現れるなど各国は自国周辺海域に対してまちまちの権利を主張するようになった[35]。

第一次国連海洋法会議

[編集]1947年、国連体制下において国連総会は、個人資格の専門家によって構成される国連国際法委員会を設置し、国際法の法典化作業をその任務とした[33]。そして同委員会の最初の作業テーマの一つとして選ばれたのが海洋法の法典化であった[33]。1958年2月24日から4月27日にかけて、国連総会の招集によって86カ国の参加による第一次国連海洋法会議がスイスのジュネーヴで開催された[25][33][36]。ここで国連国際法委員会は73カ条からなる海洋法の草案を提出しそれを基に審議が進められた結果、領海及び接続水域に関する条約、大陸棚に関する条約、公海に関する条約、漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約の4つの条約、いわゆるジュネーブ海洋法四条約が採択された[26][33][36]。これらの条約は1966年までに全て発効し、後に国連海洋法条約が発効するまでの約30年間にわたり海洋法秩序の主要部分としての役割を果たした[33]。しかしこのジュネーヴ四条約の締約国はいずれも少数にとどまり、条約に加入していない国との間では条約締約国との関係においても依然として国際慣習法が適用された[33]。さらに長年の懸案であった領海の幅員については3カイリ、6カイリ、12カイリと、各国間の主張が対立したままここでも合意に至ることはできなかったため領海及び接続水域に関する条約にもこの点についての規定が設けられることはなく、結局この問題は先送りにされた[25][26][33]。

第二次国連海洋法会議

[編集]1960年3月17日から4月26日にかけて、再びジュネーヴで88カ国の参加による第二次国連海洋法会議が開催された[36]。ここでは領海の幅員問題など、前回先送りにされた問題について解決が試みられ[25]、アメリカやカナダを中心として6カイリの領海とその外側に6カイリの漁業水域を認める妥協案が多くの支持を得たが[37]、ここでも各国意見を調整することができず採択に必要な3分の2の賛成票を得ることができなかったため、結局何ら具体的な成果を上げることもできなかった[25][37][36][38]。

開発途上国の不満

[編集]1960年代後半には、多くの旧植民地が独立を達成したことや海洋技術の急激な発達により、海洋資源の利用・配分をめぐる国家間の対立はいっそう深まっていった[38][39]。特に「狭い領海」と「広い公海」の概念に基礎を置く海域の二分構造に立脚したジュネーヴ海洋法四条約の制度に新興諸国の多くは反発し、従前の海洋法秩序の根本的見直しを求める主張が強くなった[38][39][40]。これらの諸国は既存の海洋法形成に参加しておらず、そのような過程で形成された秩序に拘束される理由はないとして、既存の海洋法の基盤そのものの合理性・適法性に異論を唱えたのである[38][39][37]。「狭い領海」と「広い公海」の二元構造における公海自由の原則は、強大な資本力・軍事力・海洋技術を持つ海洋先進国に対してのみ自由競争と機会均等、利用・開発の独占を保障した一方で、そうした力を持たない新興・弱小国の参入と利益を犠牲にしてきたというのもその理由のひとつである[38][39]。これらの国々の主張は、代表的なものとしては以下の2点が挙げられる。第一は、領海の範囲を拡大することはもとより、排他的経済水域や大陸棚などといった沿岸国による資源開発の独占権、ないし優先権が認められる海域をできるだけ沿岸から沖合に拡大するよう、海洋の再区分を求めた[38][39]。また第二には、特に深海底など強大な力を有する海洋先進国に独占される可能性のある海域の開発は、国際機関による直接管理と開発途上国の特恵的待遇を要求した[38][39]。1960年代半ばには深海底にニッケル、コバルト、マンガンなどの希少金属が埋蔵していることが明らかになるなど、国際社会の関心はより高まっていった[37]。1967年には国連総会会議においてマルタ政府代表のパルドが、大陸棚以遠の深海底を「人類の共同遺産」とし、平和目的のため、および人類全体の利益のために開発することを提案した[40][41][42]。これは「パルド提案」、または「マルタ提案」と呼ばれる[41]。開発途上国はこの提案に基づく国際管理方式を強固に主張し、こうした諸国が主張する新国際経済秩序を海洋法制度にも反映させようと試みた[40][43]。

第三次国連海洋法会議

[編集]上記のように各国の立場の違いがより鮮明となった状況で、海洋法秩序の全面的見直しを目指した第三次国連海洋法会議が1973年12月3日にニューヨークで始まった[36][40]。ジュネーヴ海洋法四条約採択からわずかに15年後のことである[40]。同会議においては、海洋資源の利用・配分について上記のような開発途上国の要求を新条約にどこまで反映させるのか、領海の外の海域に拡大されていく沿岸国管轄権が領域主権のような広範な権利に転化し航行の自由が妨げられることをどのようにして防ぐのか、といった諸点について各国の意見は鋭く対立した[44][45]。また同会議では、国連国際法委員会のような専門家集団作成による条約草案をもとに外交会議を経てそれを採択するという従前の方式を改め、それぞれの事項や利害関係ごとにグループを構成し、最初から政府間レベルでの直接交渉によって海洋法の全面的見直しが行われることとされた[44]。例えば海洋資源に関する問題については、より沖合での資源の開発・管理・保存を目指しより広い国家管轄権を主張する沿岸国と、公海自由の原則を主張しこれに対立する遠洋漁業国や海軍国など、利害関係ごとのグループに分けて交渉が行われ条約文の作成にあたった[45]。またこのように広範な分野において各国意見が対立した結果、第二次国連海洋法会議において行われたような票決手続きによる決定では根本的な問題の解決は得られないと判断され、参加者全員の合意が得られるまで交渉を尽くし交渉中の条約草案については票決を行わないという、いわゆるコンセンサス方式が採用された[44][46]。その結果1973年にニューヨークで第一会期が始まった同会議は、1982年12月10日に終わった第十一会期まで続いたが[36]、それでも深海底制度などの点についてこのコンセンサス方式では各国意見を調整することができず、結局コンセンサス方式を断念し票決によって1982年4月国連海洋法条約が採択された[47][48][49]。しかしコンセンサス方式の断念によって得られたこのような結果は、条約の内容が少数派諸国の意見を十分に反映することができなかったことをあらわしており、そのことが同条約の世界的定着をめぐるその後の対立を招いたともいえる[47]。

先進国の不満

[編集]国連海洋法条約は領海、公海、大陸棚、排他的経済水域、深海底、など海洋のあらゆる法制度を包摂する大きな条約となった[40]。しかし当初批准をした国の大半は開発途上国のみに限られ、特に条約第11部の深海底制度に対する先進諸国の不満は根強く、条約採択後10年以上もの間発効のために必要とされた60カ国の批准を得られない状態が続いた[48]。そもそも国連海洋法条約の採択に際してコンセンサス方式が失敗したのは、草案全体がほぼ固まり会議が最終段階に達した1981年の段階でアメリカのレーガン政権打ち出した条約草案全体の見直し案に原因がある[48]。アメリカは、条約第11部によって設立される国際海底機構の権限はあまりに強大であり、また海底資源開発に参入する企業体などに課せられる義務があまりに厳しく、すでに海底に埋蔵する希少金属の開発に投資していたり将来的に投資する意図を持った先進各国企業の利益を十分に保護しえないとして、第11部の深海底制度を中心に反対を表明し条約草案の大幅な修正案を提出した[50]。この修正案は会議の最終会期において取り上げるにはあまりに広範なもので、結局コンセンサス方式を放棄し票決に付さざるを得なかったのである[50]。それでも条約案は圧倒的多数の賛成で採択はされたものの、日米欧などほとんどの先進諸国がアメリカの主張に同調し、こうした諸国のほとんどは条約の批准を先送りにした[50]。このようにして、アメリカに代表される西側先進諸国グループと、条約の早期発効を目指す開発途上国およびそれを支援する東欧社会主義諸国との対立構造が鮮明となった[50]。

妥協

[編集]1980年代中ごろから後半にかけて、上記のような対立において途上国側が徐々に態度を転換せざるを得ない状況となった[50]。その主な原因には、世界的金属市場の悪化に伴う深海底資源開発への世界的関心の低下、深海底制度に盛り込まれていた中央計画経済制度を採用する各国の制度崩壊、冷戦の終結に伴う東西の接近が挙げられる[50]。さらに国際海底機構、国際海洋法裁判所、大陸棚限界委員会など、条約が設立を予定する諸機関の活動が先進諸国の技術的・経済的支援なしに途上国のみで可能であるのか疑問視された[51]。こうした情勢を背景に1990年から、国連事務総長の主導で条約中の深海底制度を規定する第11部の実質的見直しに関する非公式協議が開かれ、アメリカが提起していた諸問題の現実的解決が目指された[51]。1994年7月、国連海洋法条約第11部実施協定が採択された[51]。同協定は海洋法条約とは別個の条約ではあるが一体となって解釈・適用されることとされ、第11部実施協定と海洋法条約が抵触する場合には第11部実施協定が優先されることとされた[51]。つまり、実質的には第11部実施協定は海洋法条約を修正するものであった[40]。こうして多くの西側先進諸国にとっても受諾可能なものとなったことで海洋法条約を批准する先進国も増加し、1994年11月にようやく同条約は発効した[40][51]。

現代の海洋法秩序

[編集]

上記のような過程を経て発効に至った国連海洋法条約は、現代の海洋法秩序としてほぼ普遍的なレジームとしての地位を確立しつつある[51]。しかし国連海洋法条約の前文には「この条約により規律されない事項は、引き続き一般国際法の規則及び原則により規律される」と明記されており、条約に規定されていない事項に関しては慣習法が適用されることとされている[52]。同条約は2011年6月現在161カ国とEUが批准しているが[53]、これらの条約締約国・EUと国連海洋法条約を批准していない国との間では、問題となる海洋法条約の規定が国際慣習法化していない限り当該条約規定が適用されることはない[52]。また海洋法に関する条約は国連海洋法条約以外にも数多く存在するが、国連海洋法条約の規定と同一の事項について異なる規定を持つ条約が存在する場合に、どちらの条約規定が優先されるかが問題となるため、国連海洋法条約第311条にはこうした問題についての規定を設けている[52]。まずジュネーヴ海洋法四条約(#第一次国連海洋法会議を参照)と国連海洋法条約の規定が矛盾する場合には、後者の規定が優先される。しかし前者のみ批准していて後者は批准していない国と、前者後者ともに批准している国との間では前者、ジュネーヴ海洋法四条約のみが適用される[52]。海洋法に関する条約としては上記のもの以外にも、1993年の公海漁船遵守協定、1995年の国連公海漁業実施協定などがあり、さらに国際海事機関において採択される諸条約や国連食料農業機関が採択する漁業分野に関するもの、さらに国際原子力機関や国連環境計画において海洋法に関連する採択がなされることもある[52]。これらの多数国間条約だけでなく2国間で締結される条約もあり、海洋境界画定、漁業協力、石油・天然ガス開発など、多岐にわたる問題について無数の条約が存在する[54]。国連海洋法条約締約国の間では、当事者の関係に関する限り海洋法条約の規定を適用しない旨の協定を締結することができるが、それは他の国連海洋法条約締約国の権利義務に影響するものであってはならず、またその協定が国連海洋法条約の趣旨・目的と両立しないものであってはならない[55]。

海域の区分

[編集]

かつては領海と公海という単純な区分であったが(#歴史を参照)、国連海洋法条約をはじめとする現代海洋法における海域はその利用目的・機能別に複雑に区分されるようになった[56][57]。例えば大陸棚や排他的経済水域など、領海の外側にあってかつては沿岸国の権利が及ばなかった海域についても今日では特定の目的に限定された範囲での「主権的権利」を行使できることとされている[56][57]。この「主権的権利」とは、領土における領域主権ほど排他的かつ広範なものではなく、特定の目的にのみ限定された範囲でのみ主権に付随して認められる諸権利であり、主権そのものとは性質も効果も異なるものである[58]。例えば、後述する排他的経済水域や大陸棚においての沿岸国の資源開発の権利など、国際法により認められた限定した範囲でのみしか権限を行使しえないという点ではこの主権的権利は「主権ではない」と言えるが、殊に資源の開発・利用など限定された目的においてのみ国内法令の制定、その違反に対する処罰など排他的な規制権限を行使することができるという点で、主権的権利は「主権に近い」とも言うことができる[59]。また「主権的権利」によって認められる沿岸国の権利とそれに応じた義務の具体的内容も大陸棚、排他的経済水域など、海域によってそれぞれ異なり[59]、領域主権であれば認められる諸権利がこれらの海域では著しく制限されたり、場合によっては排除されることもある[60]。以下国連海洋法条約における制度を中心にそれぞれの海域について概説する。ただし本節では特に断りがない限り、基本的に単純化のため各国海域の境界を決定する基準については上図のような他国と海域の境界が接していない場合についてのみ述べることとする。他国と海域の境界が接している場合の境界画定については#海域の境界画定紛争を参照。

基線

[編集]

領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚などの海域の幅を測定するための基準となる線を基線という[61][62][63]。潮の満ち引きで海面に10m近く差が生じる場合もあるため海がどの地点から始まるかを決めるのは難しいこともあるが[63]、国連海洋法条約第5条によれば、海岸線の形状が比較的直線状である場合に海岸の低潮線と平行に引かれる線を「通常基線」としている[61][64]。他方で、海岸が著しく屈曲していたり、海岸の至近距離に小島が散在するといった場合にはこうした通常基線を引くことが困難であるため、そうした場合に国連海洋法条約第7条には「直線基線」を引くことができると定められている[61][64]。「直線基線」は、島や岩礁など最も外側にある陸地海岸の低潮線上の適当な点を本土の実質的な外縁と見なし、これを海岸の一般的方向に沿って結んだ直線を基線とするものである[61][64]。この「直線基線」の制度はイギリス・ノルウェー間で争われた1951年のノルウェー漁業事件国際司法裁判所判決で、直線基線は海岸の一般的方向から離れてはならないことなど、一定の条件を満たせば「通常基線」より広く沿岸国が内水を主張することができる「直線基線」採用し得る、と認められたことで諸国がこれに倣うようになり、1958年の領海及び接続水域に関する条約第4条に採用され、国連海洋法条約第7条にも規定されることとなった[65][66][67]。

内水

[編集]国連海洋法条約第2条、第8条によると内水とは、陸地側から見て基線の内側にある海域で、群島水域(#群島水域を参照)を除く全ての海域を指す[68][69][70]。具体的には湖沼、内海、河川、運河、港、湾などを指す[68][69]。内水とその海底、および上空に対して沿岸国は領土と同等の排他的な領域主権を行使することができ、領海においては認められる外国船舶の無害通航権(#領海を参照)も内水では原則的に認められず[68][69][70]、沿岸国の国内法とそれに基づく強制措置が適用される[70]。

領海

[編集]

#歴史において述べたように、領海の幅については長い間国際的に統一した制度を設定することができなかったが[40]、第三次国連海洋法会議の審議を通じてようやく基線から12カイリを超えない範囲で沿岸国は領海を設定することができるとする国際慣習法が形成され[71]、国連海洋法条約第3条に規定されることとなった[40][71]。領海は基線から測定される一定幅の海域であり、沿岸国は最大12カイリの範囲内で(12カイリ以下でも可)自由にこの幅を定めることができる[72]。沿岸国の領海に対する権利は領土に対するものと性質上何ら異なるものではなく[72]、その権利は領海の海底や上空にも及ぶが[71][65]、内水と違い外国船舶の航行の利益を尊重しなければならず、外国船舶は他国の領海内においてその航行が沿岸国に対して無害である限り航行の自由を享有する(無害通航権)[71][73]。領海は領土の従物であるとされ、領海のみを他国に割譲することはできない[72][71]。

接続水域

[編集]領海及び接続水域に関する条約第24条、および国連海洋法条約33条によると接続水域とは、領海に接続する一定幅の水域で沿岸国が外国船舶に対して通関上、財政上、出入国管理上、または衛生上の理由から必要とされる措置を、沿岸国の国内法に基づいて採ることができる水域のことをいう[74][75]。18世紀以来各国は国内法が領土と領海で遵守されるようにするため領海の外で外国船舶を規制の対象としてきた[75]。例えば密輸の防止や輸出入関税に関する措置である[75]。有名なものとしては1919年のアメリカの禁酒法が、酒類密輸取り締まりのため12カイリの監視水域を設定したことが挙げられる[74]。このように各国が主張する接続水域の幅も、かつては領海の幅と同じように国によってまちまちであったが、1958年の領海及び接続水域に関する条約では最大12カイリまで、国連海洋法条約では最大24カイリまでと定められた[74]。

群島水域

[編集]

1920年代後半にはすでに群島をひとつの単位としてとらえ領海を定める際の基準として用いるべきだとする主張があった[76]。1930年に国際連盟の主催で行われた国際法法典化会議においても、当初群島についての規定を置いた条約草案が検討されたが、特にアメリカとイギリスの強い反対によりこのときは群島水域が国際的に受け入れられなかった[77]。第二次大戦後の第一次国連海洋法会議においてもフィリピンが「群島国」の制度を提案したが[78][79]、このときも群島水域の主張は公海自由の原則を侵害するものだとしてこの提案を支持する国はほとんどなかった[78][79]。しかし第三次国連海洋法会議においては独立を果たした群島国の多くがこの制度を支持し、海洋先進国もこれを無視できない状態となった[80]。結局同会議において群島の提案が採用され[78]、国連海洋法条約第4部に群島国が有する群島水域に関する規定が置かれこの制度は一般的なものとなった[81]。群島国は群島の最も外側の島を結ぶ直線基線(群島基線ともいう)を引くことができ、領海、排他的経済水域、大陸棚の範囲はこの直線基線からの距離で算出される[81][82]。群島国は他国の航空機や船舶の群島航路帯通行権を尊重しなければならず、そのための航路帯と航空路を指定することができる(国連海洋法条約第53条)[83]。国連海洋法条約によれば群島国としての地位を得るには以下の条件を満たす必要がある[84]。

- 基線の内側の水域と陸地の面積の比が、1:1から1:9の間であること(国連海洋法条約第47条1項)。

- ひとつ直線基線の長さが100海里を超えないこと。ただし全体の3パーセントは最長125カイリまで許される(同条約第47条2項)。

以上の条件を満たす群島国として代表的な国はフィリピンの他に、インドネシア、フィジー、キリバス、バハマ、パプア・ニューギニア、ツバルなどが挙げられる[82][84]。

国際海峡

[編集]

国際海峡は、一国の領海や内水、群島水域の一部でありながら国際航行の要路として用いられる海域で、領海とは異なる法制度が適用される[87][88]。国連海洋法条約第37条によると、「公海又は排他的経済水域の一部分と公海又は排他的経済水域の他の部分との間にある国際航行に使用されている海峡」とされ[88]、同条約第38条によると、全ての国はその部分が他国の領海などに属する場合には継続的かつ迅速な通過の目的のみのための航行と上空飛行の自由が保障されており、これを「通過通航権」という[88][89]。これは領海において外国船舶が共有する前述の無害通航権(#領海を参照)とは本質的に異なり、沿岸国は通常の領海において一定の事情のもとでは無害通航を停止させることができるのに対し、国際海峡における通過通航の場合には基本的に沿岸国はこれを停止することはできない[90]。

排他的経済水域

[編集]

国連海洋法条約第55条、および同57条によると、排他的経済水域とは領海に接続する海域で基線から200カイリ以内の水域を指す[92][93]。領海に接続する水域であるため原則として領土の存在が前提とされるため、国連海洋法条約第121条によると人の居住または独自の経済生活を維持できない「岩」は、排他的経済水域を有することができないとされている[94]。この水域は、天然資源などに関する事項のみに限定して沿岸国に「主権的権利」を認める制度で、その権利の具体的内容として国連海洋法条約第56条1項(a)には「海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源の探査、開発、保存及び管理のために主権的権利」と「排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のためのその他の活動に関する主権的権利」と規定される[95]。逆にそれ以外の目的のための利用に関しては基本的に公海としての地位を有し[92][94][96]、国連海洋法条約第58条によれば同条約が規定する排他的経済水域の制度に違反しない限り、排他的経済水域においては後述する公海の制度が適用されることとされている[92][96]。そのため排他的経済水域における沿岸国の「排他性」は、その名称にもかかわらず極めて制限されたものとも言える[97]。その一方で外国船舶や外国航空機は、他国の排他的経済水域において上記のような排他的経済水域において認められる沿岸国の「主権的権利」を侵害しない限り航行・上空飛行の自由を有するが、沿岸国の排他的経済水域における権利義務に対して「妥当な考慮」を払わなければならず、外国船舶・外国航空機は沿岸国が天然資源などに関して定めた国内法令を順守しなければならない[98]。また沿岸国には自国の排他的経済水域において他国の航行・上空飛行の自由を尊重する義務が課されるほか、天然資源の保存やその最適利用のために必要な一定の措置を採らなければならない[99]。天然資源の保存管理に関しての詳細は#海洋資源を参照。

大陸棚

[編集]#歴史において既に述べたように、国際法上の大陸棚の概念が世界的に知られるようになったきっかけは1945年9月のアメリカによるトルーマン宣言であった[25][32][33][34]。同宣言でアメリカは以下のように主張した。

合衆国政府は、公海の下にあるが合衆国の沿岸に接続する大陸棚の地下および海床の天然資源を、合衆国に属しその管轄権と管理に服すものとみなす[100]。 — トルーマン宣言

これに追従して自国の周辺海域に対しアメリカと同等かそれ以上の権利を主張する宣言や国内法令制定を行う国が相次いだため当時国際海洋秩序は混乱に陥ったが[35]、1958年の第一次国連海洋法会議を通じて大陸棚に関する条約が採択され法律上の大陸棚制度について調整がなされた[35]。同条約は第1条において国際法上の大陸棚の概念を定義しており、それによると大陸棚とは、海岸に隣接していて領海の外側にある水深200メートルまで海底か、もしくは水深200メートル以上であっても天然資源の開発が可能な同様に領海外側にある海底、およびその地下であると定義された[101][102]。こうした大陸棚の定義は地形学や地質学で一般的に定義される「大陸棚」の概念とは異なるものであり、領土との隣接性が沿岸国の大陸棚に対する権利の法律上の根拠とされた[101][103]。しかし第三次国連海洋法会議では水深200メートル、開発可能性、隣接性、などといった上記の基準では大陸棚の範囲が不明確とされ、国連海洋法条約第6部では以下のような法律上の大陸棚の範囲が採用された[104][105][106]。

- 領土の自然の延長をたどって大陸棚縁辺部の外縁[注 1]に至るまで[109][110]。

- 大陸棚縁辺部の外縁が基線から200カイリの距離まで延びていない場合には、領海を越える海面下の区域の海底及びその下であって当該基線から200カイリまで[109]。

- 大陸棚縁辺部の外縁が基線から200カイリの距離を越えている場合には、領海基線から350カイリまでか、または2500メートルの等深線から100カイリまで[111]。

大陸棚に関する条約第2条には、沿岸国は自国の大陸棚とされる海底部分に対して探査や資源開発のための「主権的権利」を有すると定められ、こうした沿岸国の権限の範囲は国連海洋法条約第6部にも引き継がれた[107][112]。従って他国は沿岸国の同意を得なければその大陸棚の探査・天然資源開発などを行うことはできない[113]。しかし大陸棚とはあくまで上記に定義される範囲の海底とその地下のことであり、大陸棚に対する沿岸国の「主権的権利」はその上部水域やその上空にまでは及ばず、上部水域に対しては公海、または排他的経済水域の制度が適用される[107]。

公海

[編集]

現代海洋法における公海とは、内水・領海・群島水域・排他的経済水域を除いた全ての海域のことをいう[114][115]。海洋沿岸国であるか領土に海岸を持たない内陸国であるかを問わず全ての国に対して解放された海域であり、原則として全ての国が公海とされる全ての部分を自由に利用することができるが(公海自由の原則)、逆に公海のいかなる部分に対してもその主権、または「主権的権利」を主張することは許されない[115]。こうした公海制度は17世紀に出版されたグロティウスの『自由海論』(#歴史参照)を基盤として発展し[15]、19世紀には国際慣習法として確立したと言われ、その後公海に関する条約第1条、さらにその後には国連海洋法条約第86条や同第89条に法典化された[114]。公海におけるこうした自由を行使するにあたっては、他国が排他的経済水域や大陸棚において有する「主権的権利」や公海において有する公海の自由に基づく権利など、他国の諸権利に「妥当な考慮」を払わなければならず、他国が有する権利を侵害すれば権利濫用として違法行為と見なされる[114][115][116]。逆に公海の利用に関する計画を関係諸国に事前に通報・協議したり、危険水域を公示するなど他国の損害を防止するためにあらかじめ「妥当な考慮」を払ってさえいれば、他国に何らかの損害を与える結果となったとしても免責されることがある[117]。

深海底

[編集]

海洋法上の深海底とは文字通り単なる「深い海底」をあらわす用語ではなく、沿岸から見て大陸棚の外側の境界以遠の海底区域とその地下を指す[118][119]。前述の通り国によっては排他的経済水域の限界である基線からの距離200カイリを超える大陸棚を有することもあるため、公海の海底部分が必ずしも海洋法上の深海底にあたるというわけではないが[注 2]、逆に深海底の上部水域は必ず公海ということになる[120]。国連海洋法条約第11部には深海底に関する諸規定がおかれていたが、様々な事情からこの第11部に関しては見直しが迫られ、1994年には第11部実施協定が採択された[40]。この実施協定は海洋法条約とは別個の条約ではあるが一体となって解釈・適用されることとされ、第11部実施協定と海洋法条約が抵触する場合には第11部実施協定が優先されることとされた[51]。つまり、実質的には第11部実施協定は海洋法条約を修正するものであった[40](詳細は#歴史参照。)。しかし条約の諸原則については、開発途上国諸国の主張によりそのまま残された部分も多い[121]。海洋法条約によると、深海底とその資源は人類の共同財産であり、どの国も深海底とその資源に対して主権または「主権的権利」を主張してはならず、さらに国家だけではなく個人や法人による占有も禁止される[121][122]。深海底の資源は人類全体に与えられるものとされ、深海底の活動に際しては開発途上国の特別な利益やニーズを考慮しなければならず、全ての国のもっぱら平和目的の利用ために開放される[121][122]。深海底の資源管理などのため設立された国際海底機構は、海底の開発活動を行う「事業体」を有し、深海底における開発活動を許可されるのはこの「事業体」の他に国際海底機構と提携する海洋法条約締約国、締約国の国営企業、締約国に保証された個人もしくは法人、または以上のものの集合体とされた[122]。具体的に国際海洋法条約に定められた手順に従って深海底の開発を行うにあたっては、「パラレル方式」と「バンキング方式」という開発方式に従わなければならない[122][123]。「パラレル方式」とは、国際海底機構の「事業体」がその他開発を許可された主体と並行して深海底の開発を行う方式である[122][123]。一方でバンキング方式では、開発許可を申請する開発主体が同等の商業的価値が見込まれる2つの鉱区を調査・申請し、申請者はその2つの鉱区のうち一方のみを開発する権利を認められるが、もう一方の鉱区は「事業体」が開発途上国と提携して開発するという方式である[122][123]。しかし前述のように、このような開発方式は海洋法条約採択前にすでに深海底区域の開発に投資していた先進諸国とその企業にとってあまりに不利なものであると批判され[50]、第三次国連海洋法会議において海洋法条約と同時に採択された「深海底資源先行投資保護に関する決議Ⅱ」によって海洋法条約が1982年に採択されてから実際に発効するまでの間[注 3]の暫定措置として、「先行投資者」として登録を認められた新海底開発者は割り当てられた鉱区で排他的な権利を認められるようになった[124][125]。海洋法条約採択当時その深海底制度に反発し条約批准を見送っていた先進諸国のうち、ソ連、日本、フランス、インドは、条約の批准自体は一定期間見送っていたもののこの「決議Ⅱ」に基づく条約制度枠内の開発方式を選択し、他方でアメリカ、イギリス、イタリア、オランダ、カナダ、西ドイツ、ベルギーはコンソーシアムを結成して条約制度の枠外の開発方式を選択した[125]。

特殊な海域

[編集]現代海洋法制度における基本的な海域の区分は上記の通りであるが、本節では上記海域区分に必ずしも分類されない、あるいは分類されないと主張されることのある海域について述べる。

極地周辺海域

[編集]北極や南極といった極地地域は双方ともに自然条件が厳しいこともあり、かつて人間の定住や国家による領有が事実上不可能であったが[126]、次第に自国の領有権が主張する国々が一部現れるようになった[127]。南極に関しては1959年に締結された南極条約によって、南極地域を自国の領土として主張する権利が「凍結」されるなど、領域に関する一定の規定を持つ条約が締結されたが、北極の場合はそのような特別な意義を持つ条約は存在しない[127]。以下、南北の極地それぞれに分けて周辺海域について海洋法上の論点を述べる。

北極海

[編集]

北極地域はその大半が海で構成され、その海域の法的性格は基本的に本項で定義するところの海洋法よって規律される[128][129]。地理学上や地球科学上の北極海、あるいは北極圏に区分されるか否かに関わらず、その海の法的区分は通常の海域と同様に領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚、公海、深海底といった区分がなされ、それぞれに応じた法制度が適用される[128][129]。従って例えば仮に北極点に到達し氷の上にいずれかの国の国旗を掲揚したとしても、北極点が公海上に位置する以上「公海自由の原則」(#公海を参照)が適用され、北極点氷上がその国の領土となるわけではない[129]。また「公海自由の原則」に基づき北極海の公海に区分される氷の下をいずれかの国の潜水艦が潜航したり、あるいは氷上、氷下の水域、その海底に対し科学調査を実施したり、または氷上上空を航空機が飛行したとしても、こうした行為は公海制度や深海底制度に反しない限り認められる[129]。しかし、北極海沿岸国の中には通常の海洋法、あるいはこれを含めた通常の国際法とは異なる独自の理論で、一部の海域や北極海に点在する島の領有を主張する国もある[128][130]。そうした国々の主張は「セクター理論」または「セクター主義」と呼ばれ、北極海に隣接する自国領土の海岸北部両端と北極点を結んだふたつの経線と、沿岸の緯度線で囲まれる扇状の海域、さらにそこに含まれる島などの陸地部分に対し領域主権を主張するというものである[128][131]。例えばカナダは、1903年に自国領域であると主張する地域を明記した地図を公表し、地域の科学調査や探検を自国の許可制としてカナダ発給の許可証を交付している[128]。またソ連は、1926年にセクター理論に基づく扇状の地域が同国の主権下にあるとの宣言を行い[128]、後の2001年にロシアは北極海において自国沿岸から最も遠いところで500海里を超える大陸棚を国連大陸棚限界委員会に申請した[132][133]。しかし両国と同様に北極海に隣接するデンマーク、フィンランド、アメリカ合衆国、ノルウェーがこの「セクター理論」に反対の立場を表明するなど、地域的特例としてすら認められたものとは言えず[131]、これらの主張は法的に見て他国に対して有効なものとは言い難い[128]。

南極海

[編集]

1908年、イギリスは初めてセクター理論に基づいて南極大陸の南緯60以南、西経20度から80度の範囲にある島や南極半島にあるグレアムランドの領有を宣言した[134]。その後アルゼンチン、オーストラリア、チリ、ニュージーランド、フランスが、南極点から延びる直線に囲まれる扇状の地域に対する領有権を主張した(詳細は南極における領有権主張の一覧参照)[134]。科学技術の急速な発展にともない、かつては実質的に不可能であった国家による南極地域の領有が現実味を帯び始めた[134]。こうした中で1959年に締結された南極条約第6条は、この条約が適用される地域を具体的に公海を除く南緯60度以南の領域と定めていて[135][134]、また同4条は一般的に領土権が「凍結」したものといわれているが、この規定はそのその意味について解釈上一部争いがある[135][136]。少なくとも明文上この第4条は領土権の放棄や領土権の設定禁止を定めたものとは言えないが[136][137]、南極条約が定められる以前に領土権を請求していた国々は、条約が締結された後に請求していた領土権を拡大するような主張や、それまで主張していなかった新たな領土権を請求をすることは禁じられた[136][137]。1973年にオイルショックが起こり、これを契機に南極大陸周辺の海底に埋蔵する石油や天然ガスが世界的注目を集めるようになったが[138]、南極条約は基本的に南極地域の鉱物資源開発の可能性を想定していなかった[138][139]。つまり、通常の大陸棚に対する主権的権利は領土に付随して認められる権利であるため、南極大陸の一部に対して領土権を主張していた国々はその主張していた領域に付随して南極大陸棚の一部の主権的権利についても請求権を放棄していないと解されるのか、それとも南極の大陸棚に対する請求権は禁止された領土権拡大の主張や新たな領土権設定の主張にあたるのか、という問題など「凍結」された領土権との関係で南極条約は不明確な点があった[138][139]。1988年には南極鉱物資源規制条約が採択されたが、2012年現在発効していない[139][140]。しかし1991年には環境保護に関する南極条約議定書が採択され、鉱物資源に関わる活動を50年間全面的に禁止することとされた[139][141]。海洋生物資源についても南極アザラシ保存条約、南極海洋生物資源保存条約などにより、乱獲の防止など一定の保存措置が採られている[142]。

国際運河

[編集]国際運河とは、一般的には陸地部分を人工的に掘削し二つの海洋部分を結ぶ可航水路である[143][144]。海洋法上はいずれかの国の内水としての地位を持つが、その運河ごとに特別な条約が締結され全ての国の船舶に航行の自由が認められるものをいう[143][144]。この定義に当てはまるもので現存する国際運河としてはスエズ運河とパナマ運河のみであるが[143][144]、キール運河のように所在国が他国の航行を認める国内法を一方的に制定している場合もあるが[143]、国際運河は個々の国際条約によってその地位が定められるものであるため現在のキール運河はこのような国際運河の定義には該当しない[88]。以下に現存する国際運河と、過去に国際運河であった水域のうち主なものを海洋法上の観点から概説する。

スエズ運河

[編集]

スエズ運河はエジプト領内にある地中海と紅海を結ぶ国際運河である[88][145][146]。1854年、エジプト副王の特許を得た当時の在エジプトフランス領事のフェルディナン・ド・レセップスがスエズ運河会社を設立し、1869年に同社はスエズ運河を開通させた[145][146]。1888年に当時エジプトの宗主国であったトルコとイギリス・フランスの3カ国間の実質的合意によって締結されたスエズ運河の自由航行に関する条約(以下スエズ運河条約)により、戦時・平時を問わず全ての国の商船・軍艦(交戦国の軍艦を含む)に開放され、封鎖したり、運河を防衛する目的で軍艦や軍隊を駐留させたり、要塞を建設するといった行為は禁止された[145][146][147]。1956年に当時のエジプト共和国政府がスエズ運河会社の国有化を宣言したことでイスラエルと同社の株式を保有するイギリスとフランスの軍事介入を伴う強い反発を受けたが(第二次中東戦争)、アメリカやソ連が3カ国軍の撤退を要求するなど国際社会の強い反発を招き、これらの3国は撤退を余儀なくされた[145][147]。翌1957年にエジプトは国連安全保障理事会決議を容れて1888年のスエズ条約の法的効力を承認することを宣言した[145][146]。また、スエズ運河会社はアラブ連合共和国と補償協定を締結し同社に政府が出資することで合意した[145]。さらにエジプト政府はスエズ運河条約の解釈・適用から生じる一切の紛争を国際司法裁判所による強制的解決に委ねることを宣言している[145][146]。

パナマ運河

[編集]

パナマ運河は太平洋と大西洋を結ぶパナマ領内を横断する国際運河である[148][149]。19世紀後半以降アメリカとイギリスの2カ国が運河建設に関心を寄せていたが、1901年に両国間で締結されたヘイ・ポンスフォート条約によりイギリスは戦時・平時を問わず全ての国の船舶に全く等しい条件で運河が開放されることを条件に、アメリカの運河建設独占権と建設後の管理権を認めた[148][149]。アメリカはさらにコロンビアとの間で運河地帯の支配権を得るためにヘイ・エラン条約を締結したがコロンビア政府がこの条約を批准しないと見ると[148]、次にアメリカはコロンビアから独立を果たそうとしていたパナマの独立を支援し、この独立後パナマとの間にヘイ・ビュノー・ヴァリラ条約を締結し運河建設とその後の管理運営に関して広範な権利を得た[148][149]。しかしパナマ地帯の主権を回復しようとパナマ国内では反米運動が激化したため[148]、これを契機に1977年にはパナマ運河条約とパナマ運河の永久中立と運営に関する条約が締結され、これらの条約に従い1999年12月31日にパナマ運河の管理権はアメリカからパナマに完全に引き渡され[148][149]、条約の当事国であるかどうかを問わず全ての国に開放されることとされた[150]。

キール運河

[編集]

キール運河は1895年に完成した人工の水路で、ドイツのバルト海に面したキールと北海に面したブルンズビュッテルクーグを結ぶ[151]。当初はドイツ国内における主要水路であったが[152]、第一次世界大戦後に定められたヴェルサイユ条約第380条では軍艦か商船などといった船種を問わずドイツと平和的関係にある全ての国の船舶に対して平等に解放されることが規定された[151][152]。1921年、イギリスの商船ウィンブルドン号が武器弾薬を積みポーランドの海軍基地に向かうためキール運河を航行しようとしたが、ドイツ側がポーランド・ソビエト戦争に対する中立令を定め同船のキール運河航行が中立令に違反するとして同船の航行を拒否したため、当時の国際連盟常任理事国(イギリス、イタリア、日本、フランス)が共同原告となってこの航行拒否がヴェルサイユ条約違反であるとして、ドイツを常設国際司法裁判所に提訴する事態に発展した[152]。常設国際司法裁判所は人工水路が長期間に渡り解放されていた場合には、自然の海峡(#国際海峡参照)と同一視されるものとして[注 4]同船の航行受け入れがドイツの中立義務に違反するものではなかったと判断し、ドイツの航行拒否を違法とした[152][155]。1936年、アドルフ・ヒトラーはヴェルサイユ条約の関連規定を破棄したが、第二次世界大戦後キール運河は再び国際的に開放された[155]。しかしこの運河の開放はドイツ国内法に基づくものであり、スエズ運河やパナマ運河のように国際条約によって航行の自由が定められているわけではなく[155]、そのため現在のキール運河は国際法が定義するところの国際運河には該当しない水域とされている[88][155]。

海洋資源

[編集]生物資源

[編集]鉱物資源

[編集]安全保障

[編集]海洋環境の保護

[編集]紛争解決

[編集]国際紛争の平和的解決制度と海洋法

[編集]国際海洋法裁判所

[編集]具体的事例

[編集]海域の境界画定紛争

[編集]注釈

[編集]- ^

陸地から続く海底地形の一般例。上記は地形学上の区分であるが、法律上の海底の区分とは必ずしも一致しない。 - ^ #大陸棚で述べたように大陸棚縁辺部の外縁が基線から200カイリを越えている場合、基線から350カイリまでか、または2500メートルの等深線から100カイリまで大陸棚を主張することができるとする、地形学的要素も加味した基準で大陸棚の外側の境界が決定されるのに対して[111]、#排他的経済水域で述べたように排他的経済水域は基線から200カイリという距離を基準として外側の境界が定められる[92][93]。従って、以上の条件に従って200カイリを超える大陸棚を有する国の、200カイリ以遠の大陸棚の上部水域は必ず公海となる[120]。つまりここでいう「公海の海底部分が必ずしも海洋法上の深海底にあたるというわけではない」とは、具体的には上記のように公海の海底部分がいずれかの国の大陸棚である場合を指す。

- ^ 海洋法条約は1982年4月30日に採択されたが、実際に発効したのは1994年11月16日。詳細は#歴史を参照。

- ^ この判例はウィンブルドン号事件と呼ばれる[152][153]。当時のキール運河を自然に形成された国際海峡と同一視した常設国際司法裁判所のこの判断は妥当ではなかったとする意見が多い[152][153]。例えば国際海洋法裁判所判事山本草二は、ヴェルサイユ条約などの国際条約によって他国船舶の航行自由が認められた国際運河であってもそれはその国の内水となる国家領域の一部であり、他国船舶の航行自由の程度はその自由を定める個々の条約の内容によって異なるものであるため、国際運河が長期間にわたり全世界的に利用されているからと言ってこれを理由に自然に形成された国際海峡と同一視した常設国際司法裁判所のこの判断を「いいすぎである。」として批判する[154]。

出典

[編集]- ^ 筒井、47-48頁。

- ^ a b c d 島田、1頁。

- ^ a b c d e 山本、『海洋法』、21頁。

- ^ a b c d e f g h i j k 島田、6頁。

- ^ a b c d 山本、『国際法【新版】』、338-339頁。

- ^ a b c d e f g h i 杉原、121頁。

- ^ a b c d e f g 山本、『海洋法』、21頁。

- ^ 山本、『海洋法』、22-23頁。

- ^ a b c 山本、『海洋法』、23頁。

- ^ a b 山本、『海洋法』、25頁。

- ^ 山本、『海洋法』、26頁。

- ^ 島田、7頁。

- ^ a b c 山本、『国際法【新版】』、339頁。

- ^ 筒井、174頁。

- ^ a b c d e 島田、8頁。

- ^ 山本、『海洋法』、27-28頁。

- ^ a b 山本、『海洋法』、28頁。

- ^ a b c d e 山本、『国際法【新版】』、340頁。

- ^ a b c d e f g 杉原、122頁。

- ^ a b c d 山本、『海洋法』、29頁。

- ^ 杉原、122頁より引用。

- ^ a b 島田、9頁。

- ^ a b c d e 山本、『海洋法』、30頁。

- ^ 杉原、122-123頁。

- ^ a b c d e f g h i j 杉原、123頁。

- ^ a b c d e f g h i j 山本、『国際法【新版】』、341頁。

- ^ a b c d e 山本、『海洋法』、31頁。

- ^ a b c d e f g h i j 島田、10頁。

- ^ a b 筒井、121-122頁。

- ^ 山本、『海洋法』、31-32頁。

- ^ a b 山本、『海洋法』、32頁。

- ^ a b 筒井、258頁。

- ^ a b c d e f g h i j 島田、11頁。

- ^ a b 島田、74頁。

- ^ a b c 島田、74-75頁。

- ^ a b c d e f 筒井、132頁。

- ^ a b c d 島田、12頁。

- ^ a b c d e f g 山本、『国際法【新版】』、342頁。

- ^ a b c d e f 山本、『海洋法』、33頁。

- ^ a b c d e f g h i j k l 杉原、124頁。

- ^ a b 筒井、284頁。

- ^ 島田、12-13頁。

- ^ 山本、『海洋法』、34頁。

- ^ a b c 山本、『国際法【新版】』、343頁。

- ^ a b 山本、『海洋法』、37頁。

- ^ 山本、『海洋法』、37-38頁。

- ^ a b 山本、『国際法【新版】』、344頁。

- ^ a b c 島田、13頁。

- ^ 筒井、48頁。

- ^ a b c d e f g 島田、14頁。

- ^ a b c d e f g 島田、15頁。

- ^ a b c d e 島田、3頁。

- ^ “Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements as at 03 June 2011” (英語、フランス語). Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nations (2011年6月3日). 2012年5月30日閲覧。

- ^ 島田、2頁。

- ^ 島田、3-4頁。

- ^ a b 山本、『海洋法』、42頁。

- ^ a b 山本、『国際法【新版】』、346頁。

- ^ 筒井、178頁。

- ^ a b 島田、68-69頁。

- ^ 山本、『海洋法』、43頁。

- ^ a b c d 筒井、60頁。

- ^ 山本、『海洋法』、52頁。

- ^ a b 島田、30頁。

- ^ a b c 山本、『海洋法』、53頁。

- ^ a b 杉原、125頁。

- ^ 『ジュリスト』、12-13頁。

- ^ 島田、38-39頁。

- ^ a b c 筒井、260頁。

- ^ a b c 島田、31頁。

- ^ a b c 山本、『海洋法』、44頁。

- ^ a b c d e 筒井、340頁。

- ^ a b c 島田、18頁。

- ^ 島田、20-28頁。

- ^ a b c 島田、28頁。

- ^ a b c 山本、『海洋法』、69頁。

- ^ 山本、『海洋法1』、63頁。

- ^ 山本、『海洋法1』、63-64頁。

- ^ a b c 島田、40頁。

- ^ a b 山本、『海洋法』、65-66頁。

- ^ 山本、『海洋法』、66頁。

- ^ a b 筒井、77頁。

- ^ a b 杉原、133頁。

- ^ 島田、52頁。

- ^ a b 島田、41頁。

- ^ 『ジュリスト』、190-191頁。

- ^ 島田、45頁。

- ^ 山本、『海洋法』、61頁。

- ^ a b c d e f 筒井、92頁。

- ^ 島田、49-50頁。

- ^ 島田、50頁。

- ^ 島田、66頁。

- ^ a b c d 筒井、279-280頁。

- ^ a b 島田、64-65頁。

- ^ a b 島田、65頁。

- ^ 島田68頁より条文の日本語訳を引用。

- ^ a b 杉原、148頁。

- ^ 山本、『海洋法』、79頁。

- ^ 島田、71-72頁。

- ^ 島田、128-129頁。

- ^ 島田、74頁よりトルーマン宣言の日本語訳を引用。

- ^ a b 島田、76頁。

- ^ 筒井、230頁。

- ^ 山本、『海洋法』、73頁。

- ^ 島田、81頁。

- ^ 山本、『海洋法』、73-74頁。

- ^ 杉原、151頁。

- ^ a b c 筒井、229-230頁。

- ^ “国連海洋法条約における「大陸棚」の定義”. 海洋政策研究財団. 2012年5月30日閲覧。

- ^ a b 島田、81頁より引用。

- ^ 杉原、151頁より引用。

- ^ a b 島田、82頁。

- ^ 杉原、150-151頁。

- ^ 島田、80頁。

- ^ a b c 筒井、85頁。

- ^ a b c 島田、94頁。

- ^ 山本、『海洋法』、103頁。

- ^ 山本、『海洋法』、104頁。

- ^ 筒井、193頁。

- ^ 山本、『海洋法』、213頁。

- ^ a b 島田、109頁。

- ^ a b c 島田、111-112頁。

- ^ a b c d e f 杉原、157-158頁。

- ^ a b c 島田、116頁。

- ^ 島田、116-117頁。

- ^ a b 杉原、159-160頁。

- ^ 杉原、180

- ^ a b 筒井、68頁。

- ^ a b c d e f g 杉原、181頁。

- ^ a b c d 山本、『国際法【新版】』、494頁。

- ^ 山本、『国際法【新版】』、495頁。

- ^ a b 山本、『国際法【新版】』、291頁。

- ^ 柴田明穂. “北極と南極をめぐる領有権問題” (PDF). 柴田明穂国際法研究室. 神戸大学. 2012年5月30日閲覧。

- ^ “Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines:Submissions to the Commission: Submission by the Russian Federation” (英語、フランス語). 国際連合海事・海洋法課. 2012年5月30日閲覧。

- ^ a b c d 杉原、182頁。

- ^ a b 筒井、262-263頁。

- ^ a b c 山本、『国際法【新版】』、496頁。

- ^ a b 杉原、183頁。

- ^ a b c 山本、『国際法【新版】』、500頁。

- ^ a b c d 杉原、185頁。

- ^ “Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities” (英語). New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. 2012年6月9日閲覧。

- ^ 山本、『国際法【新版】』、501頁。

- ^ 山本、『国際法【新版】』、499頁。

- ^ a b c d 杉原、176-177頁。

- ^ a b c 山本、『国際法【新版】』、458頁。

- ^ a b c d e f g 杉原、177-178頁。

- ^ a b c d e 山本、『国際法【新版】』、458-460頁。

- ^ a b 筒井、201頁。

- ^ a b c d e f 杉原、179-180頁。

- ^ a b c d 山本、『国際法【新版】』、460-461頁。

- ^ 筒井、282頁。

- ^ a b 杉原、176頁。

- ^ a b c d e f 『ジュリスト』、40-41頁。

- ^ a b 『判例国際法』、70-72頁。

- ^ 山本、「国際法【新版】」、458頁より一部引用。

- ^ a b c d 杉原、177頁。

参考文献

[編集]- 島田征夫、林司宣『国際海洋法』有信堂高文社、2010年。ISBN 4842040602。

- 杉原高嶺、水上千之、臼杵知史、吉井淳、加藤信行、高田映『現代国際法講義』有斐閣、2008年。ISBN 978-4-641-04640-5。

- 筒井若水『国際法辞典』有斐閣、2002年。ISBN 4-641-00012-3。

- 村瀬信也、江藤淳一『海洋境界画定の国際法』東信堂、2008年。ISBN 4887138644。

- 山本草二『海洋法』三省堂、1992年。ISBN 4385313407。

- 山本草二『国際法【新版】』有斐閣、2003年。ISBN 4-641-04593-3。

- 山本草二、古川照美、松井芳郎『別冊ジュリスト No.156 国際法判例百選』有斐閣、2001年。ISBN 4641114560。

外部リンク

[編集]関連国際機関公式ホームページ

日本外務省による海洋法関連主要条約の日英対訳

- 国連海洋法条約 - [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]

- 国連海洋法条約第11部実施協定 - [16][17]

- 南極条約 - [18]

- 環境保護に関する南極条約議定書 - [19][20][21]