領海

領海(りょうかい、英語: territorial sea、フランス語: eaux territoriales)とは、基線から最大12海里(約22.2キロメートル)までの範囲で国家が設定した帯状の水域であり、沿岸国の主権が及ぶ水域である(右図参照)[1][2][3]。沿岸海(えんがんかい)といわれることもある[1]。

領海、領海の上空、領海の海底とその地下には沿岸国の主権が及ぶ[1][2][4]。領土と領空とともに国家領域のひとつで[5]、また領海に内水、群島水域をあわせて沿岸国の主権がおよぶ3種の海域のことを領水(英: territorial water)と呼ぶ[6]。

沿革

[編集] |

|

|---|---|

| グロティウスの肖像画 | セルデンの肖像画 |

万民共有物の時代

[編集]ローマ法は、海は万民共有物であるとして、何人も海を所有することができないとした[7]。中世に入りヨーロッパでは海の秩序確保のために沿岸国に警察権や裁判権を認めることもあったが、この時代には海そのものに対する国家の領有権はローマ法に基づき否定された[8]。1493年、スペインとポルトガルはトルデシリャス条約を締結し、大西洋やインド洋への領有権を主張した[7][8]。これに対し例えばエリザベス1世は海洋の自由を主張するなど、スペイン・ポルトガルの主張に対してイギリスとオランダは反発し、1588年にはスペインの無敵艦隊を撃破して両国の領有の主張を退けた[7]。17世紀初めになるとイギリスとオランダは東インド会社を設立して広く海外交易をおこなった[7]。

海洋論争

[編集]17世紀前半には「海洋論争」といわれる学術的対立が繰り広げられた[9][10]。例えばグロティウスは、母国オランダを擁護する観点からオランダの通商を排除しようとするポルトガルに対抗し、『自由海論』(1609年)を刊行して何人も海を所有しえないと主張した[7][10][11]。グロティウスの主張によれば、海はその自然的性質から境界を確定することが困難であるため所有や領有の対象とはなりえず、万民による利用のために開放されるべきという[10]。この主張は後の海洋の自由の原則形成に大きな影響を与えたが、当時は多く論者がグロティウスの主張に異を唱えた[7]。その中でも代表的であったのがセルデンの『閉鎖海論』(1635年)である[9][12]。セルデンは同書の中で、歴史的な慣行に照らせば海軍力による支配や国家権力の行使などによって海洋の物理的支配は可能であると主張し、グロティウスの挙げた論拠を否定した[13]。18世紀にはいり、重商主義や通商自由主義が高まっていくと「海洋論争」は「狭い領海」と「広い公海」の二元構造を認める方向に落ち着いていった[9][13]。つまり、中央集権化の進む国家の秩序維持に必要な「狭い領海」と、通商の自由や海外植民地獲得などをもくろむ海洋先進国の自由競争が容認される「広い公海」の二元構造である[9][13]。こうした考え方は当時の国際社会で受け入れられ、国際慣習法として確立した[13]。

慣習法による領海

[編集]「狭い領海」と「広い公海」という海洋の二元構造確立以降も、領海の性質と範囲については未確定のままであった[14]。領海の外側においては公海の制度が適用されるにしても、領海と公海の境界線をどこに置くのかが定まらなかったのである[14]。19世紀には沿岸から3海里までを自国の領海とする国が多くなったものの、4海里、6海里、12海里、沿岸から発射したキャノン砲の着弾距離など、各国の主張は食い違った[14]。領海に限らず、国際海洋法の分野ではこれ以降も国際慣習法に由来する法規が長きにわたり適用され続け、当時の国際社会は条約作成に消極的だった[15]。これは当時の海洋技術が未熟であったこともあって、各国は一時的に対立することはあっても戦争を引き起こしてまでその対立を解決しようとする国が現れるほど状況は緊迫していなかったためである[15]。こうした状況は19世紀後半まで続いた[15]。

領海制度の条約化

[編集]

19世紀後半になると、例えば1856年のパリ宣言のように、国際海洋法の分野でも条文が作成される試みが見られるようになる[15]。

20世紀になり、1930年に国際連盟が主催した国際連盟国際法典編纂会議では、国際海洋法に関する国際慣習法の条約化も、議題のひとつとして取り上げられた[16]。ここでは特に、長年にわたり争われてきた領海の幅など、領海制度の統一が試みられたが、交渉は進捗せず、国際条約の作成は失敗した[16][17]。

第二次世界大戦後には、国際連合のもとで領海制度の国際条約化が進められたが、例えば1952年に、チリ・エクアドル・ペルーは、200海里の領海を独自に宣言し、1958年に開催された第一次国連海洋法会議では、領海の性質について定める領海条約が採択されたが、領海の幅については、各国の主張は食い違ったため、同条約にもこの点に関する規定が設けられることはなかった[16][17][18]。

1960年の第二次国連海洋法会議においても、領海の限界を決定することはできず、殊に領海の幅に関しては、国際条約の対象となる国際慣習法が存在するのかも疑問視された[17][18]。

12海里までの領海確立

[編集]この時代の領海の幅に関する各国の対立は、海洋国と沿岸国の対立を象徴するものであった[16]。自国の海運、遠洋漁業の自由確保のためにかつて多数派の支持を得た3海里領海に固執する海洋国と、自国領海に隣接する公海での漁業資源を他国から守るためにそれまで公海と考えられていた海域に対する自国管轄権を要求する沿岸国との対立である[16][18][19]。第二次国連海洋法会議ではアメリカ合衆国とカナダによる6海里の領海の外側に6海里の漁業専管水域を設定するという共同提案が否決されたが、1960年代にはこの方式を採用する国が増加した[18]。1973年に始まった第三次国連海洋法会議では3海里の主張を維持する国は減少して12海里を主張する国が激増し、200海里領海という極端な主張をする国も増加した[18]。このような対立の中で基線から12海里までの領海と200海里までの排他的経済水域を認めるという妥協が成立した[18]。つまり、沿岸国に対し天然資源の開発など経済的目的に特化した権利を認めるけれども、他国に対しても公海並みの船舶航行の自由や航空機上空飛行の自由が認められる水域、として200海里までの排他的経済水域を認める代わりに、領海の許容範囲を12海里までとしたのである[20]。こうしてようやく12海里までという領海の限界線について各国は合意に至り、国連海洋法条約第3条に明記されることとなった[18]。ただし領海を含め国際海洋法の分野では、条約化が進んだ今日でもなお国際慣習法の意義は失われていない[15]。例えば領海が12海里までとの原則は条約としては上記のように国連海洋法条約に初めて規定されたが、この原則は第三次国連海洋法会議の審議を通じて国際慣習法化し同条約を批准していない国をも拘束する[1][21]。

領海の性質

[編集]

範囲

[編集]基線

[編集]基線は領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚の幅を測定するための起算点となる線のことであり、前述の通り現代において領海とは基線から沖合に12海里までの範囲で沿岸国が設定した水域を指し(国連海洋法条約第3条)、群島基線の場合を除いて基線は領海と内水との間の境界線となる[1][22][23]。

この基線は線の引き方に応じて通常基線、直線基線、群島基線に分けられる[22]。

通常基線

[編集]通常基線は大縮尺海図上の低潮線に沿って線を引く方式であり[22]、この通常基線方式が最も古くより採用されてきた基線の引き方である[24]。

直線基線

[編集]直線基線は海岸線が複雑な形状の場合に採用される方式であり、1951年にノルウェー漁業事件において国際司法裁判所がノルウェーの海岸線の特殊性に鑑み同国の直線基線方式採用を認め、1958年に採択された領海条約第4条にも取り入れられた[24]。

変更

[編集]通常基線方式を採用していた国が直線基線方式を採用する場合には、通常基線では領海や排他的経済水域などとしてみなされていた海域が内水として扱われることになり、その内水部分においては領海においてと同じように他国の無害通航を認めなければならない[25]。

群島基線

[編集]群島基線は、多数の島で構成される国家の最も外側に位置する島々を直線基線方式でむすんだ線のことで、他方式の領海基線と同じように領海などの幅を測定する起算点となるが、群島基線は領海と群島水域との間の境界線となる[26]。

この群島水域は領海とほぼ同じ性質をもつ[27]。

港湾と停泊地

[編集]港湾の不可分の一部をなしている最も外側にある恒久的な港湾工作物(防波堤など)は条約上海岸とみなされるため、通常基線はこの港湾工作物の外側に設定され、港湾の内側は内水となる。なお、港湾から離れた沖合にある施設や人工島などはここで言う港湾工作物には該当せず、それらが領海の基線を変更することはない。

積込み、積下し、投錨などに通常使用されている停泊地は、領海の外側限界線(通常12海里まで)の外にあっても領海とみなされる[28](よって、停泊地の上に領空を設定することも理論的には可能)。ただし、そのような停泊地が領海の基線を変更することはない。

無害通航

[編集]内水の場合と違い自国領海において沿岸国は他国船舶の無害通航を受忍しなければならない[1][23]。

領海条約

[編集]1958年の領海及び接続水域に関する条約(領海条約)第14条第4項では、無害通航とは「沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない」航行と定義された[29]。しかしここでは外国船舶の航行が沿岸国にとって無害かどうかを判断する基準は明確ではなかった[29]。

そのため領海条約に従えば、例えば軍事演習、諜報活動、資源調査などといった、具体的にどのような行為を領海において外国船舶が行うと無害ではないと判断されるかという、行為を基準とした無害性の判断(行為基準説)だけでなく、外国船舶が軍艦かどうかといった、船種を基準とする判断(船種基準説)が採用される余地があった[29]。

コルフ海峡事件

[編集]1949年、コルフ海峡事件国際司法裁判所(ICJ)判決において、アルバニアの領海をなすコルフ海峡をアルバニアの許可を得ずにイギリス軍艦が航行中であったところ、同国軍艦に対しアルバニアが砲撃を行ったことについて、アルバニアは外国軍艦は事前の通告や許可なくアルバニア領海を通行できないと主張し(船種基準説)、イギリスは無害通航は国際法上の権利でありそれは軍艦に対しても及ぶと主張した[30]。これに対しICJは、イギリス軍艦が砲撃を受けるまで戦闘隊形をとっていなかったことなどに鑑み同国軍艦の航行の無害性を認めている(行為基準説)[30]。

国連海洋法条約

[編集]1982年の国連海洋法条約第19条第1項では領海条約と同じようにどちらの立場も採用されない無害通航が規定されたが、同第19条第2項では無害ではない外国船舶の活動を具体的に列挙しており、行為基準説により無害かどうかを判断する場合の具体的な基準を明らかにしたものといえる[29]。

日本のメディア

[編集]一般的に日本のメディアにおいては、他国船舶の無害通航ではない領海内通航を「領海侵犯」と呼称しており[31]、海上保安庁では「領海侵入」等と呼称することもある[32]。

裁判管轄権

[編集]この節の加筆が望まれています。 |

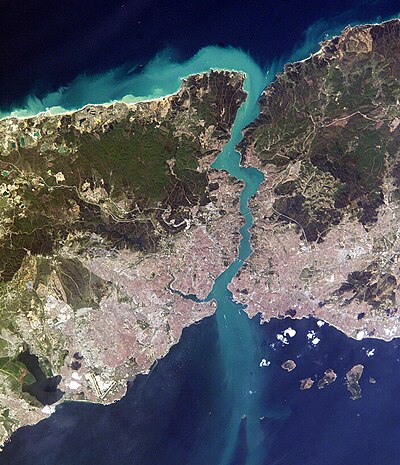

国際海峡

[編集]基線から12海里以内であるならば国際海峡は物理的には沿岸国(単一国、複数国問わず)の領海の一部である[33]。しかし国際航行の上での重要性から国際法上国際海峡は領海とは区別して扱われる[33]。例えば国連海洋法条約第38条第2項では、「継続的かつ迅速な通過の目的のみのための通航及び上空飛行の自由」として、国際海峡とその上空における外国船舶・航空機の通過通航権を認めた[34]。この通過通航権は無害であることが通航権可否の判断基準とされていないなど、通常の領海における無害通航権(#無害通航参照)に比べ外国の通航権がより大きいものとして理解されている[34]。またこうした国際海峡に関する国際法上の制度は一般的なものであり、例えばトルコのボスポラス海峡について独自の通航制度を定めた1936年のモントルー条約のように、特定の条約によって特定の国際海峡の通航制度が定められている場合には、その条約による通航制度が優先される[35]。

他国との領海の境界画定

[編集]領海条約第12条や国連海洋法条約第15条によると、複数の国々が同一の海域を隔てて向かい合っているか、または同一の海域に面して隣り合っているために互いが主張する領海の範囲が重なる場合には、基本的に領海の境界線は基線上の最も近い点から等距離にある中間線、いわゆる等距離中間線によって決められる[36]。ただしこれらの国々の間で歴史的に他の境界線が認められてきたなど、その他等距離中間線とは別の方式による領海境界画定の必要がある場合にはこの限りではない[36]。例えばアルゼンチンとチリの間でビーグル海峡における両国領海の境界画定が問題となった1977年のビーグル海峡事件仲裁判決では、海岸の形状や航行などの利便性などといったことが判断材料とされた[36]。もっとも領海の幅が最大で12海里しかないこともあり、例えば基線から最大で200海里まで認められる排他的経済水域などのように他国との間で領海の主張範囲が重なることは少なく、前記ビーグル海峡事件のように領海の境界画定が争われることは稀である[37]。

出典

[編集]- ^ a b c d e f 筒井(2002)、340頁。

- ^ a b 杉原(2008)、124頁。

- ^ 小寺(2006)、253頁。

- ^ 杉原(2008)、100頁。

- ^ 筒井(2002)、339頁。

- ^ 筒井(2002)、344頁。

- ^ a b c d e f 杉原(2008)、121頁。

- ^ a b 山本(2003)、338-339頁。

- ^ a b c d 杉原(2008)、122頁。

- ^ a b c 山本(2003)、339頁。

- ^ 筒井(2002)、174頁。

- ^ 筒井(2002)、301頁。

- ^ a b c d 山本(2003)、340頁。

- ^ a b c 杉原(2008)、122-123頁。

- ^ a b c d e 山本(2003)、340-341頁。

- ^ a b c d e 山本(2003)、341-342頁。

- ^ a b c 杉原(2008)、123-124頁。

- ^ a b c d e f g 山本(2003)、363-364頁。

- ^ 山本(2003)、380頁。

- ^ 山本(2003)、384頁。

- ^ 筒井(2002)、11頁。

- ^ a b c 筒井(2002)、60頁。

- ^ a b 筒井(2002)、260頁。

- ^ a b 杉原(2008)、125頁。

- ^ 山本(2003)、356頁。

- ^ 杉原(2008)、133頁。

- ^ 筒井(2002)、77頁。

- ^ 国連海洋法条約第12条

- ^ a b c d 杉原(2008)、126-129頁。

- ^ a b 松井(2009)、150-155頁。

- ^ 中国船3隻が領海侵犯 尖閣周辺 今年で32回目 産経ニュース 2014年12月30日

- ^ 尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向と我が国の対処

- ^ a b 山本(2003)、374-377頁。

- ^ a b 杉原(2008)、136-137頁。

- ^ 杉原(2008)、138頁。

- ^ a b c 山本(2003)、365-366頁。

- ^ 小寺(2006)、257頁。

参考文献

[編集]- 小寺彰、岩沢雄司、森田章夫『講義国際法』有斐閣、2006年。ISBN 4-641-04620-4。

- 杉原高嶺、水上千之、臼杵知史、吉井淳、加藤信行、高田映『現代国際法講義』有斐閣、2008年。ISBN 978-4-641-04640-5。

- 筒井若水『国際法辞典』有斐閣、2002年。ISBN 4-641-00012-3。

- 松井芳郎『判例国際法』東信堂、2009年。ISBN 978-4-88713-675-5。

- 山本草二『国際法【新版】』有斐閣、2003年。ISBN 4-641-04593-3。

関連項目

[編集]- 国際海洋法

- 海洋法に関する国際連合条約

- 領海及び接続水域に関する条約

- 海域の法的区分

- 領域 (国家)

- 領海侵犯

- 海洋境界

- 国境#海上の国境

- 海洋基本法

- 領海及び接続水域に関する法律

- 領海等における外国船舶の航行に関する法律

- 航行区域

外部リンク

[編集]- 海洋法に関する国際連合条約 - 国際連合(英語)

- 海洋法に関する国際連合条約 - ウェイバックマシン(2001年2月27日アーカイブ分) - 法庫(日本語訳)

- 外務省: 条約データ検索("領海及び接続水域に関する条約") - 日本外務省

- 日本の領海(海上保安庁海洋情報部)

- 特定海域(海上保安庁海洋情報部)

- 世界の排他的経済水域面積ランキング

- 『領海』 - コトバンク