利用者:らりた/下書き2

| |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 先史時代 中石器時代 新石器時代 | |||||||||||

| 三皇五帝 (古国時代) |

(黄河文明・ 長江文明・ 遼河文明) | ||||||||||

| 夏 | |||||||||||

| 殷 | |||||||||||

| 周(西周) | |||||||||||

| 周 (東周) |

春秋時代 | ||||||||||

| 戦国時代 | |||||||||||

| 秦 | |||||||||||

| 漢(前漢) | |||||||||||

| 新 | |||||||||||

| 漢(後漢) | |||||||||||

| 呉 (孫呉) |

漢 (蜀漢) |

魏 (曹魏) | |||||||||

| 晋(西晋) | |||||||||||

| 晋(東晋) | 十六国 | ||||||||||

| 宋(劉宋) | 魏(北魏) | ||||||||||

| 斉(南斉) | |||||||||||

| 梁 | 魏 (西魏) |

魏 (東魏) | |||||||||

| 陳 | 梁 (後梁) |

周 (北周) |

斉 (北斉) | ||||||||

| 隋 | |||||||||||

| 唐 | |||||||||||

| 周(武周) | |||||||||||

| 五代十国 | 契丹 | ||||||||||

| 宋 (北宋) |

夏 (西夏) |

遼 | |||||||||

| 宋 (南宋) |

金 | ||||||||||

| 元 | |||||||||||

| 明 | 元 (北元) | ||||||||||

| 明 (南明) |

順 | 後金 | |||||||||

| 清 | |||||||||||

| 中華民国 | 満洲国 | ||||||||||

| 中華 民国 (台湾) |

中華人民共和国

| ||||||||||

前漢(ぜんかん、紀元前206年 - 8年)は、中国の王朝である。西漢(せいかん)とも呼ばれる。秦滅亡後の楚漢戦争(項羽との争い)に勝利した劉邦によって建てられ、長安を都とした。

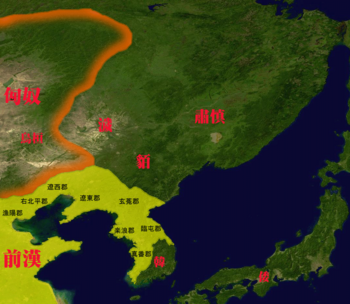

武帝の時に全盛を迎え、その勢力は北は外蒙古・南はベトナム・東は朝鮮・西は敦煌まで及んだが、孺子嬰の時に重臣の王莽により簒奪され一旦は滅亡した。その後、漢朝の傍系皇族であった劉秀(光武帝)により再興される。前漢に対しこちらを後漢と呼ぶ。

中国においては東の洛陽に都した後漢に対して西の長安に都したことから西漢と、後漢は東漢と称される[1]。

漢という固有名詞は元々は長江の支流である漢水に由来する名称であり、本来は劉邦がその根拠地とした漢中という一地方をさす言葉に過ぎなかったが、劉邦が天下統一し支配が約400年に及んだことから、中国全土・中国人・中国文化そのものを指す言葉になった(例:「漢字」)。

当時の度量衡については以下の通り。距離・1里=300歩=1800尺=414m 面積・1畝=4.61a 重さ・1斤=16両=1/120石=240g 容積・1升=199.7ml[2]。

歴史

[編集]建国

[編集]

戦国時代を終わらせて、中国を統一した秦の始皇帝は皇帝号の創出[3][4]・郡県制の施行など[5][6]、その後の漢帝国及び中国歴代王朝の基礎となる様々な政策を打ち出した[7]。しかし紀元前210年に始皇帝が崩御し末子胡亥が皇帝となると宦官趙高の専横を許し、また阿房宮などの造営費用と労働力を民衆に求めたために民衆の負担が増大、その不満は全国に蔓延していった[8][9]。

前209年に河南の陳勝による反乱(陳勝・呉広の乱)が発生したことが契機となり、各地にて反乱が勃発した[10][11]。陳勝と呉広は秦の討伐軍に敗れた後に部下によって殺されたが[12][13]、その後も反秦勢力は力を増し各地にて反乱勢力が自立した[14]。この勢力の中から後に天下を争うのが劉邦と項羽である[15][13]。項羽は旧六国の一つ楚の将軍の家系で叔父の項梁が反乱軍を起こしたのでそれに付いて武勲を挙げ、項梁死亡後は代わって軍を率いて秦都咸陽を目指した[16][17]。一方の劉邦は農民出身で故郷の沛にて挙兵し、その後項梁の下に入って項羽とは別働隊を率いて咸陽を目指した[18][11]。結果として劉邦軍が先に咸陽に入り、秦は滅亡した[19][20]。その後、西楚の覇王を名乗った項羽とその項羽から関中に封建されて漢王となった劉邦との間での戦争が発生した(楚漢戦争)[21][22]。

当初、軍事力が優勢であった項羽に劉邦はたびたび敗北した。しかし、投降した兵士を虐殺するなどの悪行が目立った項羽に対し、劉邦は陣中においては張良の意見を重視し、自らの根拠地である関中には旗揚げ当時からの部下である蕭何を置いて民衆の慰撫に努めさせ、関中からの物資・兵力の補充により敗北後の勢力回復を行った。更に劉邦は将軍・韓信を派遣し、華北の広い地帯を征服することに成功する[23]。これらにより徐々に勢力を積み上げていった劉邦は前202年の垓下の戦いにて項羽を打ち破り、中国全土を統一した[24]。

劉邦は諸将に推戴され皇帝に即位する(高祖)[25][26]。高祖は蕭何・韓信らの功臣たちを諸侯王・列侯に封じ[27][28]、長安に宮城を築いてここを都とすることとした[29][26]。秦制を基にした官制の整備などを行い、国家支配の基を築いていった[30][31]。しかし高祖は自らの築いた王朝が無事に子孫に継承されるかを憂慮し、反対勢力となり得る可能性のある韓信ら功臣の諸侯王を粛清、それに代わって自らの親族を諸侯王に付けることで「劉氏にあらざる者は王たるべからず」という体制を構築した。秦の郡県制に対して、郡県と諸侯国が並立する漢の体制を郡国制と呼ぶ[32][33]。

前195年、高祖は崩御し、劉盈(恵帝)が後を継いだ。恵帝自身は性格が脆弱であったと伝わり、政治の実権を握ったのは生母で高祖の皇后であった呂后であった。呂后は高祖が生前に恵帝に代わって太子に立てようとしていた劉如意を毒殺、さらにその母の戚夫人を残忍な方法で殺した。恵帝は母の残忍さに衝撃を受け、失望のあまり酒色に溺れ、若くして崩御してしまう[34][35]。呂后は前少帝・後少帝(劉弘)を相次いで帝位に付けるが、劉弘は実際には劉氏ではなかったとされる[36][35]。

呂后は諸侯王となっていた高祖の子たちを粛清、そして自らの親族である呂産・呂禄らを要職に付け、更にこれらを王位に上らせ外戚政治を行う[37]。「劉氏にあらざる者は……」という高祖の遺志は無視されたのである。呂后は呂氏体制の確立に努めたが、前180年に死去した[38][39]。呂后が死去するや、朱虚侯劉章・丞相の陳平・太尉の周勃らが中心となり呂産ら呂氏一族を族誅し、呂氏の影響力は宮中から一掃された[40][39]。

文景の治

[編集]呂氏が粛清された後に皇帝として即位したのが代王であった劉恒(文帝)である[41][39]。

秦滅亡から漢建国までの8年に及ぶ長い戦争により、諸王国は国力を激しく疲弊させ、一般民の多くが生業を失っていた。これに対して文帝は民力の回復に努め、農業を奨励し、田租をそれまでの半分の30分の1税に改め、貧窮した者には国庫を開いて援助し、肉刑を禁じ、その代わりに労働刑を課した。また自ら倹約に取り組み、自らの身の回りを質素にし、官員の数を減らした[42][39]。

前157年に文帝は崩御した。遺詔で文帝は、新しく陵を築かず、金銀を陪葬せず、その喪も3日で明けさせるように遺言した[43]。後を継いだ劉啓(景帝)も、基本的に文帝と同じ政治姿勢で臨み、民力の回復に努めた。その結果、倉庫は食べきれない食糧が溢れ、銅銭に通した紐が腐ってしまうほどに国庫に積み上げられたという。実際の数字からも国力の回復は明らかで、例えば曹参が領地として与えられた平陽の戸数は、当初は1万6千戸であったのがこの時代には4万戸に達していた[44]。この2人の治世を讃えて文景の治と呼ぶ。

しかし文帝時代は民力の回復とともに新たな社会矛盾が噴出してきた時代でもあった[45][39]。これについて対策を採るようにと提言を行ったのが賈誼と晁錯の両名である[46][39]。二人の提言とは一に対匈奴政策・二に民生安定策・三に諸侯王対策である[47][39]。当時すでに貧富の格差が進んでおり、農業を離れて商工業に移るものが増えていた. これに対して賈誼は強制的に帰農させることを提言し、文帝はこれを受けて勧農の詔を発した[48][49]。晁錯は当時の税が銭納であったことが農民の貧困の原因の一つになっていると考えて納粟授爵制度を提言して景帝により実行された[50][49]。

そして二人が主張したもう一つ(対匈奴については省略)が諸侯王対策である。文帝期の紀元前177年には斉北王劉興居が反乱を起こして朝廷軍の前に敗死、紀元前174年には淮南王劉長が臣下でありながら天子のような振る舞いをしたことで廃絶されるということが起きていた。諸侯王を抑圧することを提言したのが賈誼・晁錯・袁盎らである[51][52]。景帝の信任を受けた晁錯は、諸侯王の些細な過ちを見つけてはこれを口実に領地を没収していき、諸侯王の勢力を削りにかかった[53][52]。これに対して諸侯王側も反発し、呉王劉濞が盟主となって前154年に呉楚七国の乱を起こす[54][55]。この乱は漢を東西に分ける大規模な反乱だったが周亜夫らの活躍により半年で鎮圧される[29][56]。

これ以後、諸侯王は財政権・官吏任命権などを取り上げられ、諸侯王は領地に応じた収入を受け取るだけの存在になり、封国を支配する存在ではなくなった。これにより郡国制はほぼ郡県制と変わりなくなり、漢の中央集権体制が確立された[57][58]。

武帝期の光と影

[編集]

紀元前141年に景帝の崩御すると皇太子の劉徹(武帝)が16歳で即位した[59][58]。文景の治による国家財政の充実を基に武帝は積極的な対外政策に乗り出す[60]。

武帝の最大の目標は漢初以来の宿敵匈奴である。高祖劉邦のときに高祖親征軍が冒頓単于率いる匈奴軍に大敗して(白登山の戦い)依頼、漢と匈奴は修好を続けていたが概ね匈奴の優勢な状態が続いた[61]。この状態に不満を持っていた武帝は匈奴討伐の前段階として公孫弘を匈奴に派遣して偵察を行わせたり、また張騫を西の大月氏に派遣して同盟を結ぼうとした[62]。そして紀元前133年から対匈奴戦争が始まる[63][62]。この後、八回に及んで匈奴遠征を繰り返し、衛青と霍去病という二人の名将の活躍により匈奴に大きな打撃を与えた[64][65]。この後は匈奴の活動は下火になり、しばらくの間は長城付近には姿を見せなくなった[66][67]。しかし張騫の行動により、西域諸国と漢とが繋がるようになると匈奴はこれを警戒して、西域諸国に対して圧力をかけるようになる[68][69]。これに対して漢は李広利を主将として紀元前103年から対匈奴戦争を再開したが、その成果は芳しいものではなく、ただ戦費と人命を費やすだけに終わった[70]。この後で武帝は輪台の詔を出して、その後は外征を行わないこととした[70]。

また対匈奴策の一環として西域の大月氏に張騫を同盟を派遣(同盟自体は不調に終わる。)[71][72]。東の衛氏朝鮮を滅ぼして漢四郡を置く[73][74]。南の南越・東越を滅ぼしてここにも郡を置く[75][76]など何度も遠征を繰り返して版図を大きく広げた。

このように武帝期には毎年のように外征が行われ、領土を大きく拡大した。しかしこれにより漢の財政は悪化し、それに対する対応策が必要とされた[77]。その対策が塩鉄専売制と均輸・平準法である。

専売制は紀元前119年に開始される。それまで塩鉄に対しては業者に対して課税するのみであったが[78]、製造・販売を国家の管理の基に行うようにしたのが専売制である[78][79]。御史大夫張湯の主導のもと、全国の塩生産地36箇所に塩官・鉄鉱石産地50箇所に鉄官という官庁を設置した[79][78]。鉄に関しては国が直接製鉄を行い、その労働力として一般民の徭役・囚人・官奴婢などが用いられた。鉄を産しない土地には小鉄官という官庁が設けられて、くず鉄の回収と再鋳造を行った[79][80]。塩は鉄と違い、国の募集に応じた民間業者が製造を行い、塩官がそれを一括して買い上げた[79][81]。なお設備・器具については塩官の管理となった[79]。専売に続いて、桑弘羊の建議で行われたのが、均輸法と平準法(それぞれ紀元前115年・紀元前110年に実施)である。均輸法についてはその具体的な内容については詳しいことは解らないが、民が納めるべき税の代わりにその地の特産品や絹織物など国が必要とする物品を収めさせてその輸送も国が行うことにより商人の中間利益を除くと共にその差額を国の収入とする[82]、あるいは商人に行わせていた物資の買付と輸送を直接国が行う[83]、といった政策であったらしい。平準法は地方から中央へと運ばれてきた物資を倉庫に集積し、必要な時期に必要な地域に対して売却、また低価な時に買い占めることによって流通物価の安定と差額の利益を狙ったものである[84][82]。

二つの政策は大きな効果を挙げ、財政の好転に大きく貢献したが[85][86]、大商人たちには大打撃を与えることになった[84][82]。また商人に対する財産税(算緡)を一般民の5倍にまで増税し[87][88]、税逃れをしようとした者には財産没収した上で1年間の辺境防衛につかせるという厳しい処罰を課した[88]。それ以外の経済政策として紀元前113年にそれまで郡国でバラバラに鋳造させていた銅銭を中央で独占的に鋳造するようにした[89][90]。この時に作られた五銖銭は以後の銅銭の基本となり、唐代に開元通宝が作られるまで700年にわたって使い続けられた[91][90]。

また景帝代から続く諸侯王抑制策の一つとして紀元前127年に推恩の令を出した[92][93]。それまで諸侯王はその王太子にその国を受け継がせていたが、これを王の男子全てに分割してそれぞれを王・諸侯として建てさせるものである[92][94]。これにより諸侯王の封地は細分化されて、中央集権が完成した[92]。それ以外にも新たな官僚採用制度である郷挙里選と呼ばれる制度を開始した[95][96]。元号を使い始めたのもこの時代で紀元前113年に汾陰(山西省栄県の南西[97])から銅鼎が出土したことを受けて、この年を元鼎四年と定めた。これが元号の始まりである。ここから遡って建元・元光・元朔・元狩が制定された[98][60]。

しかしこれらの政策による民衆負担の増加・大商人たちの没落は急速に社会不安を醸成することになり、武帝はこれに対して酷吏と呼ばれる法律を持って厳しく取り締まる官僚を重用することで対処した[99][100]。その一環として行われたのが刺史の設置である。当時の地方行政の最高単位である郡の長太守が当地の豪族と結託することが多かったのでこれを監察するために刺史を置き、その職掌範囲として州が新たに設けられた[101][102]。

武帝も老いると神秘思想にこるようになり、武帝の周辺には方士[注釈 1]の数が増えるようになる[103]。そして武帝は紀元前110年に泰山に赴き、始皇帝以来の封禅の儀を行った[102]。紀元前104年には暦を太初暦にし、それまでは10月歳首(年の初め)から正月歳首に変更した[104][102]。

このような武帝の行動に影響されてか当時の社会でもまた巫蠱という呪術信仰が流行した[105]。巫蠱とは木の人形を作って土中に埋めることで相手を呪うとする呪術である[106][105]。皇太子劉拠が巫蠱を行ったと酷吏江充に誣告され、進退窮まった皇太子は遂には反乱を起こした(巫蠱の乱)。皇太子軍が敗れて太子は自死するものの事件後に皇太子は無実であったとの訴えが相次ぎ武帝は大いに後悔した[107][105]。

武帝時代は輝かしい外征の成果により栄光と繁栄の時代ではあったが、同時に国初以来積み重なってきた多くの社会矛盾が噴出した時代でもあった[108][109]。

霍光と宣帝

[編集]巫蠱の乱の後、皇太子は長い間決められないままであったが、武帝の崩御の直前に末子で8歳の劉弗陵(昭帝)を太子とし、補佐として霍光・桑弘羊・上官桀・金日磾に後見役を命じた[110][105][111]。

前87年に武帝が崩御し昭帝が即位。霍光・上官桀・金日磾はそれぞれ高位の将軍と兼任して尚書の職を持って内朝を司り、桑弘羊は御史大夫となって外朝を司った。尚書は本来は下級官であったが皇帝に近侍することが多くそこから行政権力を得ていた。このような行政権力機構を内朝と呼び、これに対して丞相や御史大夫といった本来の行政機構を外朝と呼ぶ(詳しくは#内朝と外朝で後述。)。昭帝即位後に全国に官僚が派遣されて民衆の実情を調査し、それに応じて種子・食料の貸付が行われ(後に返済免除)、更に全国的に一年間田租が免除された。武帝末期より行われていた恤民政策の継続であり、この根底には儒教的な思想が背景にある内朝による政策と考えられる[112][113]。これに対して外朝の桑弘羊は専売制や均輸・平準法を主導した経済官僚でこれらの政策を維持し、またそれ以外にも輪台地方(現在のトルファン地方)にて屯田策を実施し[114][115]、代田法により農業生産を高める政策を行った[116][115]。こちらは法家的な思想に基づくものと思われ、方針を異とする内朝と外朝の政策は対立するようになる[117][115]。

そして行われたのが「塩鉄会議」である。三輔と全国の郡県に賢良・文学を推挙することを命じ、集められた60余名が前81年に宮中にて塩鉄・酒の専売制、均輸・平準の是非について有司と激しく議論した[118][115]。この「塩鉄会議」の模様を記したのが『塩鉄論』である。賢良・文学たちは専売制は民を苦しめる仁義に外れた政策である儒家的な観点から専売制の廃止を主張したが、桑弘羊がことごとく論破[119][115]。結局酒の専売制だけを部分的に廃止することになった[119][120]。この賢良・文学たちの背後には内朝の霍光および専売制によって利益を損ねた地方豪族たちが存在していたと思われる[121][120]。

その後、霍光と上官桀の間に不和が生じ、上官桀と桑弘羊が接近して霍光の追い落としを図った[122][120]。そして昭帝の兄である燕王劉旦と共謀し、霍光を謀殺し、昭帝を廃するクーデターを画策したが失敗、上官桀と桑弘羊の一族は誅殺された[注釈 2][124][125]。霍公は自らの一族を要職に登用して専権体制を確立した[126][127]。霍光は儒教的な恤民に立脚した施策を打ち出した。具体的には租税の減免、匈奴に対する和平策などである[128][127]。

前74年、昭帝が21歳で早世すると、霍光は劉賀を皇帝に擁立した。しかし、素行不良を理由に即位後まもなく廃位させ、新たに戾太子の孫で戾太子の死後市井で暮らしていた劉病已(宣帝)を擁立した[129][127]。宣帝は即位しても自らの立場を理解して、霍光による専権が引き続き行われた。しかし前68年に霍光が病死すると宣帝は霍氏一族の権力縮小を図り、前66年に霍氏一族を族滅させ親政を始めた[130][131]。宣帝の政治は基本的に霍光時代の政策を継承した恤民政策で、全国の地方官に対してこれまでの酷吏のように締め付けるのではなく、教え諭し生活を改善するように指導させる循吏を多く登用している。その一方、豪族に対しては酷吏を用いて厳しい姿勢で臨んだ[132][133]。

対外面では、匈奴において短命な単于が相次いだ事による内紛や、天候不順による状況の悪化に乗じて前71年、校尉の常恵と烏孫の連合軍による攻撃で、3万9千余人の捕虜と70万余の家畜を得て匈奴に壊滅的な打撃を与えた。さらに西域に進出し、前60年には匈奴が西域オアシス諸国家の支配・徴税のために派遣していた日逐王先賢撣を投降させることに成功している。これを機に西域都護を設置し、帰服した日逐王を帰徳候に封じた[134][135]。匈奴は西域の失陥と年賦金の途絶により、衰退と内紛を激化させ五単于並立の抗争に至った。呼韓邪単于は匈奴国家の再統一を進めたが、兄の左賢王呼屠吾斯が新たに即位して郅支単于を名乗ると、これに敗れた。呼韓邪単于は南下して漢に援助を求め、51年、自ら入朝して宣帝に拝謁し客臣の待遇を得た。これを機に匈奴国は漢に臣従する東匈奴と、漢と対等な関係を志向しつつ対立する西匈奴に分裂した[136][137]。

儒教国家への道と簒奪

[編集]前49年に宣帝が崩御し、劉奭(元帝)が即位した。皇太子時代から儒教に傾倒していた元帝は、父宣帝に儒教重視の政策を提言して宣帝に酷く詰問された経験を有す人物である[138][133]。即位後は貢禹などの儒家官僚を登用し儒教的政策を推進していくこととなる[139][133]。

貢禹の建議により宮廷費用の削減・民間への減税、専売制の廃止(その後、すぐに復されている)などの政策が実施された。また貨幣の廃止による現物経済への回帰という極端な政策も立案されたが、これは実現しなかった[140]。貢禹の後を受けた韋玄成らにより、郊祀制の改革・郡国廟の廃止が決定され、七廟の制が話し合われることになった[141][142](郊祀・郡国廟・七廟などに付いては#祭祀で後述)。元帝の時代は儒家が政策の主導権を握り、儒教的教義が政治を決定を左右するようになった[143]。またこの時代に宦官および外戚の台頭が進んだ。宣帝の信任を受けた宦官の弘恭、石顕は、病弱な元帝に代わって朝政を取り仕切り権力を拡大、遂には中書令に就き政権を掌握した。前将軍の蕭望之らは、宦官の壟断を弾劾する文書を奏上するが、逆に罪に落とされ自殺へ追い込まれた。ただ、専横を振るった石顕も成帝の即位と共に失脚している[144][143]。そして元帝の皇后が王莽の叔母であり、王氏一族の台頭がここに始まるのである[143]。

外征では漢への臣従を拒む西匈奴の郅支単于が烏孫と対立する康居と同盟して漢に服する西域諸国を攻撃したので前36年、西域都護の甘延寿と西域副校尉の陳湯が郅支単于を攻めてその首を取った[145]。

前33年、元帝の崩御により劉驁(成帝)が即位する[146][147]。政治の実権は外戚の王氏に握られており、成帝は側近を伴い市井で放蕩に耽るなど政治に関わらなかった。実際の政治を行ったのは皇太后である王政君(王太后)の兄弟の王鳳らである。成帝は王太后の近親を次々と列侯に封じた。その中の一人が後に漢を簒奪する王莽である[148]。王鳳死後も王太后の一族が輔政者となったが、その専横と生活態度は翟方進ら儒教官僚の反発を招いた。その中、王莽は王氏の中で独り謙虚な態度を装い、名声を高めた[149]。

前7年、成帝の崩御により、成帝の甥の皇太子劉欣(哀帝)が即位した。この時に哀帝の外戚が台頭した事で、王氏は排斥され王莽も執政者の地位から退けられ、一時的に失脚する[150]。しかし前1年に哀帝は後継者を残さないまま突然崩御した。王太后と王莽は皇帝の印綬を管理していた董賢から印綬を強奪、元帝の末子の子である劉衎(平帝)を擁立した[151][152]。政権を掌握した王莽は王氏の実力を背景に権勢を強めていく。『周礼』に則り聖人が執政する場所とされる明堂を建築、遠国からの進貢や竜が出たやら鳳凰が飛んできたやら瑞祥とされる事柄を演出した。また自らの娘を平帝に娶わせ皇舅となり、安漢公に封ずると共に宰衡という称号を名乗り、九錫を授け、臣下として最高の地位に登った[153][152]。

紀元後5年、平帝が崩御すると、王莽はわずか二歳の劉嬰を後継者に選ぶ。劉嬰はまだ幼年であることを理由に正式には帝位に就けられず、翌6年に王莽は自ら仮皇帝・摂皇帝として劉嬰の後見となった[154]。更に8年に王莽は皇帝に即位、国号を新と改め、漢は一旦断絶することになった[155][156]。

王莽は儒教色の極めて強い政治を行い、周制に倣った官制改革[157][158]、土地・奴婢の売買禁止[159][160]、貨幣の盛んな改鋳[161][162]などを行ったが、あまりに性急な政策は失敗を重ねた[163][164]。民衆の不満が高まる中呂母の乱を切っ掛けに全国で農民の蜂起が発生し[165][166]、王莽は敗亡した[167][168]。戦乱の中から劉秀(光武帝)が登場し再び中国を統一、漢が復興された(後漢)[169][170]。

政治

[編集]劉邦が咸陽入りした際に、蕭何は秦の法律文書の庫を抑えて多くを保護し、それを参考として漢律を作った。そのため秦と漢の連続性を強調する「秦漢」、「秦漢帝国」という熟語がよく使われる。

皇帝

[編集]「皇帝」の号は、秦の始皇帝に始まり、清の宣統帝まで続く[171]。その間、中国において皇帝が存在しなかった時代はなく、全ての権威と名目上の権力は皇帝に帰属するものと考えられていた。

『史記』「秦始皇本紀」には、「皇帝」とは始皇帝が自らを三皇五帝にならぶほど尊い存在になぞらえて造語したものとあり、それまでの最高位であった王の上に立つ地位である。

一方で、漢代には天子の称号も使われている[172]。天子はそのまま天帝の子を示す言葉であり、王の上である皇帝からすれば一段下がる言葉のはずである。王の称号を使っていた周代においても天子の語は使われている。

その間の差を説明する『孝経緯』[注釈 3]には「上に接しては天子と称して、爵をもって天に事え、下に接しては帝王と称して、以って臣下に号令す」とある。つまり天に対しては天子であり、民衆・臣下に対しては皇帝なのである[173]。

この使い分けは現実の場面において、国内の臣下に対してと国外の外藩に対しての称号として現れる。国内の臣下(内臣)に対しての文書には「皇帝の玉璽」が押され、国外の外藩(外臣)に対する文書には「天子の玉璽」を押している[174]。

なお、前漢・後漢を通じて、孝を諡号に付けて「孝○皇帝」という諡号の皇帝が多いが、これは治国立家のために「以孝為本(孝を以て本と為す)」を唱えたためである。

官制

[編集]漢の官制において、共通する文字は同じ意味を表す。令は長官の意味。郎中令あるいは県令など。丞は補佐・次官を表す。例えば丞相は皇帝を補佐し、県丞は県の副長官である。史は文書業務を担当する官のこと。尉は軍事関連の官。太尉・中尉など[175]。

漢制においては官僚の等級は上から万石・中二千石・二千石・比二千石・千石・比千石・八百石・六百石・比六百石・五百石・四百石・比四百石・三百石・比三百石・二百石・比二百石・百石と表される[175][176]。この数字は以前は官僚の俸禄を表すものであったが、漢代では単に等級を示すものである[175][176]。等級に含まれる主な官は以下の表の通り。なお八百石と五百石は前漢末期に廃止[175][177]。

中央

[編集]漢の中央官制は三公の下に寺という実務部署の長官として諸卿[注釈 4]が配置されている[29][178]。この三公諸卿はその役割において大きく2つに分類される。1つは政府の中枢にあって全国を統治する機関であり、1つは皇帝家の家政機関としての役割を持つものである[179][180]。前者に分類されるのは以下のようなものである。

- 丞相[注釈 5]

- 御史大夫[注釈 6]

- 太尉[注釈 7]

- 治粟内吏[注釈 8]

- 廷尉[注釈 9]

- 典客[注釈 10]

- 諸侯および地方官らが上京した際の儀礼を司る[185]。

- 典属国[注釈 11]

- 典属国は外藩諸国の相手を担当[185]。

後者(皇帝の家政機関)に分類されるものは以下のようなものである。

このように国家の統治機関と皇帝の家政機関とが並立しているのが漢制の大きな特徴である[179]。これは漢代の官僚が皇帝の私的な近臣であるという性格を持っていることによる[180]。

地方

[編集]地方制度は基本的には秦の郡県制を受け継ぎ、同時に皇族を封国して諸侯王とする並立制を布いた。これを郡国制と呼ぶ[189][190]。ただ呉楚七国の乱以降はほぼ郡県制と変わらないようになった。詳しくは#郡国制で後述。

当初の漢の行政の最大単位は郡であり、その長は守(郡守)である。その属官には次官たる丞、軍事担当の尉がある。郡の下の単位が県であり、その長は県に属する民が一万戸以上の場合は令・万戸以下は長と呼ばれる。その属官は郡と同じく丞と尉である。景帝の紀元前148年に守は太守・郡尉は都尉へそれぞれ改称される[191][190]。これら郡守・県令およびそれぞれの丞・尉までは中央が任命し、それ以外の属吏である功曹(庶務総括)・督郵(郡の監察)などは郡守・県令が任命した[29][185]。なお辺境においては若干異なるが、それは#兵制の項で記述する。

県の下にある組織が郷である。郷には有秩・嗇夫・游徼などの役職が県から派遣された。有秩・嗇夫は賦税の徴収と訴訟を担当し、游徼は治安維持に当たった[192][190]。さらに郷の中から選ばれる三老・力田・孝弟の役職があり、これを郷官と呼ぶ[176]。三老はその地の50歳以上の有徳者が一人選ばれて郷内の教化にあたった。また郷三老の中から一人が選ばれて県三老となった[175][176]。力田は農事に、孝弟は孝悌に優れたものが選ばれて三老と同じく教化に当たりこれら郷官は徭役を免ぜられた[176]。

郷の下にあるのが里であり、通常100戸で1里を形成していたと思われるがそれよりも少ない場合もある[193][176]。里の長として里内から選ばれる里正があり、また父老・父兄と呼ばれる長老たちが里のまとめ役を担った[193][176]。

これとは別に亭という組織があった。長として亭長が置かれ、その下には求盗という役職があった。亭長らは地域の盗賊を捕える役割を持っていたと思われるが、郷や里との関係ははっきりとはわからない[176]。

武帝の元封五年(紀元前106年)に新たに州とその長官たる刺史が設置される[194][102]。全国に13州を置き、その管内の郡太守の行動を刺史が監察した(首都周辺の三輔・三河(河内郡・河東郡・河南郡)・弘農郡には刺史が置かれなかったが、その後の征和四年に司隷校尉を置いて刺史と同様の職務に当たらせた[195]。)。ただその俸禄は監察される側の郡守(郡長官)が二千石なのに対して六百石と低かった[194]。のちにこれは不都合であると[196][197]綏和元年(紀元前8年)に刺史を州牧(あるいは単に牧)と改称されて俸禄は郡守と同格の二千石になり、州内各郡県の行政に介入できるようになった。この時に州の監察は御史中丞に移ったようであるから牧は監察官から行政官に変わったようである[198]。官名は建平2年(紀元前5年)に刺史に戻り、元寿2年(紀元前1年)に再度州牧に改められるなど、たびたび変更された[198]。

郡国制

[編集]

本節では諸侯国に関する事項を記す。高祖時代には韓信を初めとする武功を挙げた功臣を諸侯王とした。しかし、高祖は異姓の諸侯王を粛清して、親族を諸侯王に就け、劉氏政権の安定を図った[199][200]。

諸侯国は自らの朝廷を持ち、丞相・御史大夫などの中央朝廷と同じ名前の官を置いた。この中、丞相は基本的には中央から派遣され、その他の官は全て諸侯王の名の下に任命した。なかば独立国の様相を呈した[29][31]。そこで諸侯王の権力を削ることを進言したのが文帝期の賈誼と景帝期の鼂錯であり、これに対する反発から呉楚七国の乱が起こった[201][202]。

乱の終結後、諸侯王の領地における行政権を取り上げて、中央が派遣する官僚に任せ、諸侯王は単に領地から上がる税を受け取るだけの存在へと変わり、諸侯王の力は大幅に削られた[203][58]。また、紀元前127年に諸侯王が自分の領地を子弟に分け与えて列侯に封建するのを許す「推恩の令」を出した。主父偃の献策による。この令により、諸侯王の封地は代を重ねる毎に細分化され弱体化した。一連の政策によりほぼ郡県制と大きな差はなくなった[204][94]。

採用制度

[編集]武帝以前の官吏採用制度は、一定以上の役職にある官吏の子(任子)や、一定以上の資産(10万銭、後に4万銭)を持つ家の者を採用する制度であった[205]。

一方、諸侯王・郡守などが地方の才能・人格に優れた人材を中央に推薦する制度も併せて行われた[205]。これは武帝期には郡守の義務とされ、郷挙里選制となる。推薦する基準は賢良(才能がある)・方正(行いが正しい)・諫言・文学(勉強家である)・孝廉(親に対して孝行であり、廉直である)などがあり、採用された人材を賢良方正と呼ぶ。これら賢良方正は首都長安にある太学と呼ばれる学問所に集められて五経博士による教育を受け、官僚となった。この制度は有力者の推薦を必要とするため、次第に豪族の子弟が主な対象となった。

税制

[編集]税の種類として主なものは地税である田租、人頭税である算賦・口賦、財産税である諮算(算貲)及び労働税である役があった。

田租は漢初に減額して15分の1だったものが何度かの改定を経て30分の1となった[206][207]。

算賦は15歳から56歳までの男女に年間120銭(=1算)を収める算賦と7歳から14歳までの男女に付き20銭を収める口賦があり[206]、武帝時代に3銭が上乗せされた[88]。また15歳から30歳の未婚女は5倍、奴婢には2倍が課された[206]。

諮算(算貲)は財産一万銭に付き1算が課せられた。武帝時代に新たに算緡令が出されて商人は従来の5倍となる2000銭に付き1算、手工業者は4000銭に付き1算が課せられた[88]。同時に算車・算船と呼ばれる車と船に対する課税が行われ、一般民の1車・1船につき1算を課された[88]。さらに財産を偽って報告した者は財産没収の上に国境警備1年が課される厳しい罰則が会った。それでも誤魔化すものが多かったので財産隠蔽を告発したものは没収した財産の半分が与えられた[88][208]。

兵籍以外の成年男子(23歳から56歳)は一年間に30日、居住地の県において土木工事などの労働義務を負った。これを践更と言い、これを免れることを過更といい、そのために一ヶ月に付き300銭が課された。これを更賦という[209]。

武帝期の相次ぐ外征によって悪化した財政を改善するために紀元前119年に塩鉄専売制が開始された[77][17]。塩は人間の生存に不可欠であるが、中国では塩を製造できるのが海岸地帯・山西省の解池(塩湖)・四川省の円井(地下塩水)などに生産場所が限られていた[90][210]。また鉄に関しても戦国時代以降に普及が進んだ鉄製農具は農民にとって必要不可欠なものとなっていた[90][211]。御史大夫張湯の主導のもと、全国の塩生産地36箇所に塩官・鉄鉱石産地50箇所に鉄官という官庁を設置した[79][78]。鉄に関しては国が直接製鉄を行い、その労働力として一般民の徭役・囚人・官奴婢などが用いられた。鉄を産しない土地には小鉄官という官庁が設けられて、くず鉄の回収と再鋳造を行った[79][80]。塩は鉄と違い、国の募集に応じた民間業者が製造を行い、塩官がそれを一括して買い上げた[79][81]。なお設備・器具については塩官の管理となった[79]。専売制によって得られる収入は非常に大きなものがあり、国家財政の立て直しに大きな貢献をした[90]。

#官制で述べたように、漢では全国の統治機関と皇帝の家政機関が並立しており、財政においても国家財政と帝室財政が並立していた。上述の項目の中では田租や算賦および専売制の収入が国家財政に納められ[79][78]、国家財政を司るのが治粟内吏(大司農)である[212][207][注釈 17]。これに対して口賦は帝室財政に入り、それを司るのは少府である[212][207]。口賦以外では山林叢沢からの収入(鉄鋼業や塩業、漁業など)が帝室財政に入った(この内、塩鉄は専売制の開始とともに少府から大司農に移管された。)[212][213]。

元帝の時に国家財政が40億銭に対して帝室財政が43億銭となっており、この国家財政と帝室財政が並立しているところにも漢代の特殊性が見て取れる[212]。なお全国で徴収される税が全て中央の国家財政に組み込まれたわけではなく、大半はそのまま地方の留め置かれ、必要に応じて中央ないし別の地域に送られていた[213]。

貨幣制度

[編集]

戦国時代においては各国がバラバラに貨幣を発行していたが、始皇帝はこれを銅銭の半両銭(約8g)に統一した[214][215]。漢でもこれを受け継いだが、高祖は民間での貨幣の鋳造(私鋳)を認めたため、半量よりも軽い悪銭が増えた[214][215]。その後、呂后期から文帝までの間に貨幣私鋳の禁止・許可が何度か移行し、景帝期には私鋳した者は死罪となっていた[214]。並行して八銖・五分・四銖・三銖などの銭を発行した[214]。紀元前118年には新たに郡国にて五銖銭(約3.3g)を発行し、従来の半両銭を廃止した[216]。加えて銭の周りに特殊な加工を施した赤側銭を発行したが、これも私鋳を止めるには至らなかった[90][216]。

そして紀元前113年にそれまでは郡国で鋳造させていた五銖銭を全て止め、水衡都尉の下にある上林三官(上林・均輸・弁銅)に銖銭を独占的に鋳造させることにした[90][216]。これを三官銭[90]・上林五銖[216]とも呼ぶ。それ以前の銅銭は全て溶かされて五銖銭の材料となった[90]。この三官銭は偽造が難しく、これによって私鋳は大きく減って貨幣制度の安定を見た[216]。この五銖銭はその後の長きに渡って流通し、唐において開元通宝が発行されるまで続いた[217]。

前漢では銅銭と並行して金と布帛も貨幣として流通していたが、銅銭が最も重要視されていた[215]。

兵制

[編集]郡の農民男性の中から兵士として有能なものは23歳から兵籍(傅籍)に入れられて、55歳までの間に兵役に就く[212][218]。彼らは正(正卒)と呼ばれ、適正によって材官(歩兵)・軽車(車兵)・楼船(水兵)などに分けられた[212]。この年限の間に一年は首都に上って衛尉の指揮の元に入って南軍を形成して宮城の守備にあたった。また一年は自分の属する郡の尉(都尉)の指揮下に入って地方警備に当たった[212]。ただし三輔の郡の正卒は中尉の元に北軍を形成して長安内外の守備にあたった[212]。

これ以外に兵籍に無いものでも23歳から55歳の間に一度国境警備に就かされた。これを屯戍という。[219]。

そして必要な時に設置されて兵士を指揮するのが将軍である。将軍の最高位が大将軍で三公にも匹敵する地位である。それに続くのが驃騎将軍・衛将軍・車騎将軍、さらにその下に上将軍・驍騎将軍・伏波将軍などの名称を持つ雑号将軍がいた[190]。

祭祀

[編集]郊祀

[編集]郊祀とは首都長安の「郊」外で行う祭「祀」の意味である。祀られる対象は天と地で、長安の南の南郊で天を祀り、北の北郊で地を祀る。それぞれ南郊は冬至、北郊は夏至に行われる。

前漢初期、高祖によって行われていた天帝祭祀は五帝祭祀である。ここでいう五帝とは三皇五帝の五帝ではない。元々秦において、秦の旧首都である雍[注釈 18]において四帝(黄帝・白帝・赤帝・青帝)を祀っていたが、高祖はそれに黒帝を足して五帝の祀りをすることに決めた。この五帝を祀る場所のことを五畤という[220]。

武帝期、天の象徴である天帝を祀りながらそれに対応する地の象徴である后土を祀らないのはおかしいということになり、紀元前113年に汾陰[注釈 19]の沢中にて后土を祀ることを決めた。更にそれまで最高神とされていた五帝は本当の最高神である太一の補佐に過ぎないということになり、新たに漢長安城の離宮である甘泉宮にて太一を祀ることに決めた。この時以降、甘泉・汾陰・五畤の3つを1年ごとに順番に回って祀ることにされた[221]。

しかし儒教の勢力が拡大すると共にこのような祀り方は古礼に合わないとして、成帝期の紀元前32年に丞相の匡衡らにより甘泉と汾陰で行うのを止めて、新たに長安の南(南郊。天を祀る)・北(北郊。地を祀る)にて祭祀を行うことに決めた。更に五畤も廃され、南郊と北郊のみが皇帝の祀るところとなった。その後、天災が相次いだことに対して劉向は祭祀制度を改悪したせいだと言い、一旦全てが旧に復された。その後、再度南郊と北郊に戻され、更に戻されるなど変更が続いたが、最終的に平帝期の5年に王莽により、南郊と北郊を祀ることが決定された[222]。

封禅

[編集]甘泉宮にて太一を祀ることを決めた直後の紀元前110年、武帝は東方に巡幸に出て、泰山にて封禅の儀を執り行った[223]。封禅は聖天子以外行うことができないといわれている儀式であり、武帝の祖父の文帝はこの儀式を行うことを臣下から薦められたがこれを退けている。

武帝は国初以来の念願であった対匈奴戦に勝利を収め、自らこそ封禅を行うに相応しいと考え、この儀式を執り行った。この時に儒者に儀式のやり方を尋ねたが始皇帝の時と同じように儒者はこれに答えることができず、結局武帝の共をしたのは霍去病の息子の霍子侯だけだった。そのためこれもまた始皇帝の時と同じくその儀式の内容は判然としない[224]。

廟制

[編集]高祖は自らの父である劉太公を祀る廟を作るに当たり、同族である全国の諸侯王にも劉太公の廟を作ることを命じた。これが以後の定式となり、各郡国にそれぞれ劉氏の廟が作られることになった。これを郡国廟と呼ぶ[225]。本来、親の祭祀を行うことが許されるのは大宗(本家)だけ、漢の場合は皇帝の系譜、であり小宗(分家)はこれを祀れないことになっていた。ましてや臣下が皇帝の祖先を祀るなどという郡国廟は本来の礼制からは大きく外れたものであった。高祖が何故このようなことを行ったかといえば、諸侯王および天下万民の間に「我らは一つの家族である」との意識を持たせようとしたと考えられる。その後、儒教の勢力が増すと礼制から外れた郡国廟はやはり問題となり、元帝の紀元前40年に韋玄成らの建議によって郡国廟は廃止された[226]。

また同じく儒教の勢力拡大と共に問題とされたのが七廟の制である。本来の礼制においては天子の祖先を祀る廟は七までに決まっていた。しかし元帝の時点で九[注釈 20]になっており、このうちのどれを廃止するかで議論が起こった。この議論は紛糾を続け、最終的に平帝期に王莽によって高祖・文帝・武帝の三者は功績が大なので不変・それに加えて現皇帝の4代前まで(宣帝・元帝・成帝・哀帝)とすることに決められた[227]。

元号と暦

[編集]武帝期の紀元前113年に銅鼎が発見されたことを記念してこの年を元鼎四年とした。これが元号制の始まりである。さらに武帝即位まで遡って建元・元光・元狩自らの治世の最初から元号を付けている。この制度はこれ以降の中国王朝に寄って踏襲された[60][228]。

またそれまでの10月を正月としていた顓頊暦に代わって立春を正月とする太初暦を採用した[104][102]。

経済

[編集]産業

[編集]農業

[編集]成帝期に書かれた農書『氾勝之書』には当時生産されていた農作物として、キビ・ムギ・イネ・ヒエ・ダイズ・カラムシ・アサ・ウリ・ヒサゴ・イモ・クワなどを挙げている[229]。

鉄製農具と牛耕は春秋時代末期頃から広まり始めたと考えられているが、秦漢時代には全国的に普及して農業生産力の向上に大きく貢献した。ただその度合には地域によって差が激しかったと思われる[230]。当時使われていた鉄製農具として犂(り)と呼ばれる牛耕用のスキは全国的に普及していたらしく広い範囲で出土している。これに対して先端だけではなく全体が鉄で出来ているものを鏵(か)と呼び、漢代に入ってから主流になった。それ以外の農具としては鏟(さん、スコップ)、鍤(そう、シャベル)、钁(かく、クワ)、鋤・鎒(じょ・どう、除草用のスキ)、鎌・鏺(れん・はつ、カマ)、銭・銚(せん・ちょう、除草用のヒラスキ)などが使われた[230]。

当時の農法はまず土地を耕起し、そこに畝と甽(みぞ)を作って畝に種子をばら撒く。発育したら多すぎる分を間引くとともに除草を行うというもの[231]。

『漢書』食貨志は武帝末期に趙過考案の代田法という農法を記している。隴(うね)と甽を交互に作り、甽に直線上に撒いていき、隴の高さ以上に育ったら隴の土を崩して甽を埋めて平坦にする。翌年には隴と甽の位置を逆にして連作障害を防ぐ。という方法である。また隴と甽の作成と種まきを同時に行う方法も考案された。こちらは2頭のウシと3人の人間により行われるものとされるがその具体的内容には異説があって判然としない。ただ民間でウシ2頭を持つ者は少なかったのでウシを使わない方法も考案されたという。また『氾勝之書』には区田法という農法が記されている[232]。

牧畜は、農民の間でもブタやニワトリ・イヌなどの飼育が一般的に行われており、家畜小屋が併設されていた遺跡も多数発掘されている。ウマやウシの生産は、これとは別に官有の大規模な牧場や豪族の牧場で行われ、特に遠征が相次いだ武帝期にはウマの生産は奨励されたため、馬産で財産を築く者も多かった[233]。

手工業

[編集]漢代の手工業は政府が行う官営手工業と民間が行う民営手工業があり、官営手工業は政府直営で行われるものと地方で行われるものとに分かれる。

政府直営のものは主に少府が担当する。少府の下に尚方(左・中・右)・考工室・東園匠・織室などの部署がある。左尚方は武器・中尚方は装飾品・右尚方は銅器、尚方で作られるものはいずれも宮中で使われた。考工室では武器・漆器・青銅器・銅器などが作られ、尚方の物と比べて実用品であったと思われる。東園匠は東園秘器と呼ばれる皇族の葬送に使われる特別な器具を作った。織室は宮廷儀礼用の衣服・織物を作る[234]。少府以外では将作少府が皇室関係の建築・土木を担当し、水衡都尉下の上林三官が銅銭の鋳造を行う[235]。

地方で作られる工業製品は主に鉄製農機具であるが、これは専売制の鉄官が製鉄から鋳造までを行った。また小鉄官という部署がくず鉄の回収と再生が行った[236][79]。それ以外には全国10郡に置かれた工官が郡国の武器を作るとともに金銀器・漆器などを作り、2郡に置かれた服官が宮廷用の高級絹製品を作った[235]。

以上の官営工業に対して民営手工業について。専売制導入前は塩鉄ともに民営であり、巨額の利益を挙げていたが専売制の実施とともに彼らも没落した[237]。それ以外の民営手工業については史料不足でわからないところも多いが、酒や絹織物がある程度の規模での製造が行われていたと見られる[238]。

社会

[編集]農村・都市

[編集]当時の農民の1戸の家族の平均的な人数は5人。一家が所有する田(農地)は大体100畝、耕作地は50~70畝で年間125~210石前後(3.5tから5.9t)ほどの収穫があった。戸内の者は戸主を筆頭として戸籍に登録され、これを基に課税や徴兵が行われた。

次男・三男がいた場合には分家した、分家の場合は私有田ではなく官給田を支給されて耕作するか、官田や権勢家の下で小作となり、所有田は1人が受け継ぐのが基本であった。

概ね100戸が纏まって里(100とは必ずしも限らない)となり、その里がいくつか集まった集落は大きさや重要度によって上から県・郷・亭と呼ばれるようになる[注釈 21]。

漢以前の戦国時代においては集落は基本的に新石器時代から春秋時代までの都市国家の流れをくむ城塞都市であり、これを邑と呼ぶ。邑は元々は姓を同じくする氏族が一纏まりになって生活する共同体で異姓の者は排除されていたが、漢代には既に戦国時代の人口の流動化を経ることでその様な区別は失われていた。集落の周辺は版築で築かれた城壁が囲い、更に内部も里ごとに土塀(閭)で区切られていた。閭には一つ門(閭門)が設けられており、夜間に閭門を抜けることは禁じられていた。農民は朝になると城門を抜けて集落の外に出て、耕作に従事し、日が暮れるとまた門を抜けて集落の中に戻ってくるというサイクルを繰り返す。貧しい者は城壁の外に家を構え、より遠くにある田まで行く生活をしていた。

集落の中心には社(しゃ)があり、祭礼が行われた。有力者は父老と呼ばれ、纏め役となる。父老の中から県三老・郷三老が選ばれ、それぞれ県・郷の纏め役となった。また大きな集落の中心には市があり、交易が行われ、集落の者が集まる場となった。市は自然発生的なものだったが、秦代以降は官吏により管理された。そのため罪人の処刑も市で行われる。

首都長安

[編集]漢の長安城は現在の西安市から北西に5kmほど離れた渭水の南岸にあり、渭水の対岸には秦の咸陽城があった。高祖は初めは周の都であった洛陽に都を構えるつもりであったが、婁敬と張良の進言により長安を都とし、その後蕭何によって広壮な宮殿が造られた。1956年より遺跡の発掘が進められている。

漢の長安は唐の長安とは違い、方形ではなく歪な形をしていた。それぞれ城壁は東は5940m・西は4550m・南は6250m・北は5950mある。東西南北に3つずつの計12の門があり、これも夜間には閉じられる。主な建築物として、

- 長楽宮

- 都の東南部にあり、これは基は秦咸陽の離宮であった。高祖はここに住んだが、その後は皇后の住居となった。

- 未央宮

- 西南部にあり、蕭何により建造され、恵帝以後の皇帝の住居となった。

- 北宮

- その名の通り北部にあり、廃された皇后などが住んだ。

- 桂宮

- これも北部にあり、武帝の時に作られた。

また丞相府・御史府などの三公九卿府があったが具体的な位置は不明。北西部には東市と西市があった。

長安城内の人口は戸籍によれば24万6200人である。

文化

[編集]思想

[編集]漢代の思想史を大まかに言えば、前漢初期には権勢家を中心とする黄老思想と秦以来の刑名思想が流行、時代と共に支配層にも儒教が広まり、王莽から光武帝の時代にかけて儒教国家と呼ぶべき体制が出来上がったと言える。

儒教

[編集]儒教の国教化

[編集]漢初は黄老思想と法家思想の勢力が強かったが[242]、次第に儒学が勢力を伸ばして国教化するに至った。後漢においては単に一思想に留まらずイデオロギーとして社会・国家を貫いていた。後漢はあるいは儒教国家といいうる[243]。

秦の弾圧によって漢代では残された経典が少なく、内容を暗記していた者が漢代の隷書で書き記した。これを今文という。対して武帝末年に孔子の家の壁に隠されていたとされるテキストが発見された。こちらを古文という。今文と古文では内容に差異があり、解釈を巡って今文派と古文派に分かれることとなる[244][245]。さらに学んだ経典によってそれぞれ派が分かれる。その中の今文公羊学派(『春秋公羊伝』を学んだ派)から出たのが董仲舒である[246]。董仲舒の唱える天人相関説は天の営みと人の営み(特に君主の行動)は関連しているとする考え、そして災異説(休祥災異説)は天が君主の行いが良い時は麒麟などの霊獣を遣わして瑞祥を逆に君主の行いが悪い場合は天災を起こして君主に警告を発するという考えである[246][247]。この考え方により儒教は皇帝と国家の存在を正当化するイデオロギーとして成立し、以後清までの中国の王朝時代を貫徹するイデオロギーとして儒教が基礎づけられるに至ったのである[248]。

その董仲舒によって全国の賢良方正を採用するべしという上奏により武帝代に五経博士が置かれた。この場合の五経は易・『尚書』・『詩経』(内の斉詩)・礼学・公羊学である。これをもって漢における儒教の国教化が為されたというのが「かつての定説」であった[249]。しかし現在では国教化についても少なくとも武帝の時ではなくもっと時代が下るとされる[250]。

讖緯説

[編集]上に挙げた天人相関説・災異説と濃厚に関連を持って発展したのが讖緯説である。

当時に経書と同時に重要視されたのが緯書である。経緯という言葉通りに経はたていとの意であり、緯はよこいとの意である。孔子の教えを伝える経書に対して、その解説書として作られたのが緯書であるとされていた[251]。当時においては緯書は孔子によって作られたとされていたが[252]、実際には前漢末ごろに作られたものと推定される[253]。経に対する緯が緯書であるが、その半分近くを占めるのが讖と呼ばれる未来予言と取れる内容である[254]。王莽がこのような讖緯説を多用して簒奪を行ったことは広く知られているが、漢を復興した光武帝が同じく讖緯説によって自分の地位を確かなものとしたことはあまり知られていない[255]。

後世の学者によってこれら讖緯説は迷信であり取るに足りない代物とみなされて研究の俎上に上がることも殆ど無かったのであるが、当時の人達にとっては必須の教養・常識であったことを知らなければ、当時の思想について考える時に片手落ちであると言わざるを得ない[256]。

道家

[編集]黄は黄帝・老は老子のことで、道家の分派の一つである。信奉者として挙がるのは、高祖の功臣の一人曹参である。曹参は斉の丞相を務めていた際に、蓋公なる人物がこの黄老の道を良く体得していたので、その言葉を聞いて斉を治めたという。その後、曹参は蕭何の跡を受けて中央の丞相となったが、蕭何の方針を遵守し、国を良く治めた。

これ以外にも景帝の母・竇太后は黄老の道を信奉していたと言い、当時の支配階層の間で黄老が主流であったことが分かる。『史記』「楽毅列伝」には曹参に至るまでの黄老の道の学統が記されており、河上丈人という人物がその初めにある。この人物が何者で実在の人物かどうかも不明である。

史学

[編集]前漢の書物で真っ先に取り上げるべきは何と言っても司馬遷の『史記』である。この書の成立により二十四史の第一であり、後世の歴史家に与えた影響も大きい。『史記』は司馬遷の個人の著作として書かれたものであるから、後の史書と違い自由に司馬遷の思想が表れており、文学作品としても高い評価がある[259]。

『史記』以外では陸賈『楚漢春秋』や劉向『新序』『説苑』などがある[260]。

文学

[編集]後世の小説・戯曲などのジャンルは前漢代には成立していない[260]。しかし前述の『史記』や『楚漢春秋』は文学的にも高い評価を得ている[260]。

この時代の文学作品として挙げられるのは詩の分野であるが、戦国時代から前漢初期にかけて「楚声の歌」というジャンルが流行した。項羽の『垓下の歌』が代表と言える[261]。その後、武帝紀に至って新たに賦が成立した。賦は文体としては『楚辞』を受け継ぐが、[屈原]]の激情は採らずその弟子の宋玉の技巧を凝らした文体を取り入れた絢爛豪華な文体である[262]。賈誼の『弔屈原賦』や司馬相如の『上林賦』などが著名である[260]。

その一方で武帝代には楽府という音楽を担当する部署が作られる。ここに民間の歌や知識人の詩などが集められてそこに音楽をつけることが行われていた。ここに西域から新しい音楽がもたらされて新しい詩の形態である五言詩が成立した。後世でもこれを真似して詩が作られたので漢代のそれを特に古楽府と呼ぶ[263]。

芸術

[編集]前漢は既に2千年も前のことであり、その間に幾多の戦乱が起き、漢代の美術品は地上世界にはほとんど残らなかった。現在残る漢代の美術品はほとんどが地下世界、墳墓の中や窯跡など土の中に埋まっていたものである。このようなものを土中古という。

墳墓

[編集]漢代の墳墓からは副葬品の食器・家具などが大量に出てくる。王侯の墳墓などは実物そのものを入れる場合もあったが、それであると費用が莫大になってしまうため、実際のものを模した土器を代わりに入れた。これを明器という。明器は非常に趣向に富み、食器・家具・家屋、鶏・犬などの動物・身の回りの世話をするための奴隷・更には楽師や芸人といったものまであり、当時の生活の様子を物語ってくれる。もちろん本物の青銅器・陶磁器・漆器も大量に出土している。そのほかの副葬品として竹簡・木簡類が見つかることがあり、漢代の貴重な一次史料となっている。

漢代の出土物として特筆すべきものの一つに馬王堆漢墓で見つかった、保存状態の良好な女性の遺体がある。彼女は長沙国の丞相を務めた利蒼の妻で、発見時には頭髪も皮膚もきちんと残っていた。しかも皮膚には弾力が残されており、指で押すと元に戻った。

もう一つは劉勝の墓・満城漢墓などで発見されている金縷玉衣である。玉の板数千枚を金の糸で縫い上げ、これをもって遺体を蓋っている。地位によって銀縷・銅縷の3段階があり、絹糸で縫う絲縷もある。玉には腐敗から死体を守る効果があると信じられていた。『西京雑記』にはこの金縷玉衣に付いて書かれていたのだが、莫大な費用がかかる金縷玉衣は実際に見つかるまでは誇張であると思われていた[注釈 22]。

絵画

[編集]墳墓の壁には壁画が描かれていることが多く、神話や歴史故事・戦争あるいは被葬者の人生などその題材は多岐にわたる。また壁の装飾に彫刻を施している場合も多いが、立体性はほとんどなく、これは彫刻というよりも絵画の類と見るべきものである。このようなものを画像石と呼ぶ。宮殿の装飾などには非常に大規模な彫刻が施されたとの記録があるが、現存していない。

壁画以外に特筆すべきは馬王堆漢墓より発見された『彩絵帛画』である。上部は天上世界であり右の太陽の中に日烏が月の中にヒキガエル(羿の妻の嫦娥が変化した姿)がいる。太陽と月の間には女媧がいる。中央部は現世であり被葬者の利蒼の妻が次女を引き連れている。下部は地底世界であり大地を支える巨人や亀などが描かれている。

陶磁器

[編集]漢代の陶磁器は広く釉薬が用いられるようになり、陶磁器の歴史において契機となった時期である。

戦国では灰釉が主流で鉛釉もあったが、出土例は少ない。それが漢代になると急速に普及し、緑釉(酸化銅)が盛んに使われ(ギャラリーの酒器が緑釉)三足の様式と共に流行し、その他に褐釉(酸化鉄)や黄釉・青磁が広く作られた。緑釉と褐釉は低温度(800度ほど)で焼かれ、緑釉陶の主な用途は投壺と呼ばれる遊戯用や祭器であった。黄釉陶は主として酒樽に用いられた、青磁は高温(1300度ほど)で焼かれ、主に瓶や保存容器などに使われた。その他、醤油や酢・油などの調味料の保存や水瓶・匙や皿など様々な食器・酒坏に陶磁器が用いられた。

上流層は日常的な食器として青磁や黄釉陶を、祭祀用に緑釉陶などを使い、下流層は灰釉の陶器を主に使っていたようである。

服飾

[編集]

漢代において周代より続く深衣は男性はあまり着なくなった。深衣とは十二単のように袍という衣を何枚も重ねて着るものである。しかし活動的な漢帝国にはこれは似合わず、重ね着せずに袍が1枚・下着が1枚というのが一般的になった。

身分の高い男性は「長袍」と呼ばれる膝くらいまである上着と「褲」という袴と「禅」という下着(上下が繋がっている)を着る。長袍はすその形で曲裾と直裾に分かれる。元は曲裾が正式な礼服であり、直裾は公式の場では着てはいけなかった。しかし次第に曲裾は廃れていき、直裾が主流となった。禅は外にいるときは下着であるが、家にいるときは禅のみで過ごすこともあったらしい。また、『礼記』には、「禅を絅(麻布で作った上着)と為し」と記され、上に羽織る衣だと解釈されている。全体的に布を多く使っており、ゆったりとあまりきつくは締め付けないように作られている。そして大事なのが冠である。冠には非常に細かい形式があり、その形によって役職や地位などが分かるように位の高い者の冕冠、宦官の長冠、武官の武冠、裁判官の法冠、文官の梁冠と区別されている。足に履くものは、祭祀の際に履く「舃」・出仕する際に履く「履」・家で履く「屨」・外出の際に履く「屐」がある。舃や履など大事なものは絹、屨は葛や麻で編まれた。屐は木で作られており、歯が2枚ある下駄のような形をしている。また佩綬(腰に下げる飾り紐)が重んじられ、玉や真珠で飾られた。恋愛の告白には佩綬を送ることがよく行われていたようである。

労働者たちは労働しやすいように短い袍と長い褲を着て、労働の時には足のすそを上に巻き上げる。士大夫は冠であるが、庶民の男性は頭巾を被る(士大夫も私生活では頭巾を被る)。靴は履かず素足が基本である。

一方、女性は前代から変わらず深衣が一般的であった。上下一体型の袿衣・禅衣と腰までの長さの「襦」・スカートである「裙」を組み合わせる場合とがある。髪形には非常に趣向が凝らされ、その髪飾りも鼈甲や玉や金などを使われた美しいものであった。

ギャラリー

[編集]コモンズの漢代の美術のカテゴリも参照。

-

絲鏤玉衣

-

三足のランプ・青銅製

-

ランプ・鍍金

-

香炉を模した明器。陶製。

-

女性俑

-

女性俑

-

酒器

-

銅鏡[注釈 24]

国際関係

[編集][239][269] 高祖時代に南越国・衛氏朝鮮の君主をそれぞれ皇帝に属する王として冊封した。これがいわゆる冊封体制の始まりとされている。皇帝に直接仕える臣下を内臣と呼ぶのに対して、南越や朝鮮の君主たちを外臣と呼び、その国を外藩と呼ぶ。

対匈奴

[編集]楚漢戦争期、匈奴では冒頓単于が立ち、東胡を滅亡させ、月氏を西に追いやり、烏孫などを支配下に置いて北アジアに覇を唱えた。更に韓王信が封じられていた代[要曖昧さ回避]に大軍を持って侵入した。韓王信は匈奴に寝返ったため、高祖は自ら親征するが冒頓の策に嵌り、平城にて7日間にわたって包囲され、命からがら帰還した。

この時に結ばれた盟約が「漢と匈奴は兄弟[注釈 26]となる」「漢の公主を匈奴の閼氏(皇后)とする」「漢から毎年贈り物を匈奴に贈る。」と匈奴側に有利なものであった。

その後、呂后時代に冒頓から呂后に対して無礼な親書が送られた際に匈奴攻撃が計画されたが、沙汰止みとなった。文帝時代には老上単于・軍臣単于らにより何度か侵攻があり、そのたびに和平を結び直された。

武帝は、張騫の西方への派遣を行うなど匈奴攻撃の準備を整え、紀元前134年に馬邑[注釈 27]の土豪の聶壱という者が考えた策謀を採用し、対匈奴戦争を開始した。聶壱の策は軍臣単于に対して偽りの手紙を送り、軍臣を誘き出して討つものである。この作戦は察知されて失敗に終わり、聶壱は誅殺された。これ以後、紀元前119年まで計8回の遠征が行われる。

1回(紀元前129年)から6回(紀元前123年)までの主役となったのが衛青である。第1回の遠征において衛青・李広など4人の将軍がそれぞれ1万騎を率いて各方面から匈奴に攻め込んだが他の将軍は全て破れ、衛青のみが匈奴の首級数百を得た。これを皮切りに第3回(紀元前127年)ではオルドスを再び奪い、第4回(紀元前124年)では匈奴の右賢王(匈奴の右翼・西側の長)を敗走させ、大将軍に登った。

7回(紀元前121年)の遠征は衛青の甥・霍去病が主役になった。第7回では春・夏の二回遠征を行い、匈奴の渾邪王は数万の捕虜と共に漢に投降した。更に続く第8回(紀元前119年)では衛青は伊稚斜単于の軍を大破し、霍去病も匈奴の王・兵士数万を捕虜とする大戦果を挙げ、2人共に大司馬とされた。

この結果、匈奴は本拠をゴビ砂漠の北へと移さざるを得なくなり、漢は新領土に武威・酒泉・敦煌・張掖の河西四郡を設置した。以後、匈奴は二十年近く姿を現さなかったが、漢が西域に勢力を伸ばすと再び匈奴は漢と敵対する。

武帝は紀元前103年から再び軍事行動を再開。紀元前90年に至るまで李広利将軍を主として数度の遠征が行われ、小さな戦果と多くの損失を招いた。李陵は奮戦しながら罪に落とされ、司馬遷も宮刑に処された。最終的に李広利は匈奴に降伏し、武帝は「輪台の詔」を出して遠征により民衆が苦しんだことを自ら批判した。

一連の戦争により漢・匈奴共に疲弊したが、宣帝に至り西域諸国は漢に服属、西域都護が設置された。

紀元前58年、匈奴では呼韓邪単于が立つが、呼韓邪の兄も自立して郅支単于となり、東西に分裂した。呼韓邪は紀元前51年に自ら漢へ入朝し、宣帝は呼韓邪に「匈奴単于璽」を授けて呼韓邪を漢の外臣とする。更に元帝の紀元前36年には烏孫を攻撃した郅支単于を攻め、討ち取って首を長安に晒した。以後、前漢の終わりまで北方は安定した時期を迎えた。

西域

[編集]

紀元前139年、武帝は張騫をソグド地方の大月氏へ送り匈奴の挟撃策を説くが受け容れられなかった。帰還した張騫により、西域の情勢が伝えられた。

張騫以後は大宛(フェルガナ)・大月氏・安息(パルティア)などの西域諸国との交易が始まり、西方からブドウ・ザクロ・ウマゴヤシなどが輸入されて、漢からは絹織物が輸出された。交易にはいわゆるシルクロードが利用された。

武帝は西域諸国の中でも匈奴に属していた楼蘭・姑師を服属させるために紀元前108年に遠征軍を出し、その後も2回に渡って姑師へ遠征している。また大宛の汗血馬(血の汗を流すと言われ、駿馬とされる)を得るために李広利将軍を遠征させ、苦戦の末に大宛を服属させた。

西域都護を創設する頃には、ほぼ西域の平定事業は完成した。その後は前漢の最後まで安定期が続くが、王莽の異民族を侮蔑する政策のため西域は漢の支配から離れた。

ベトナム・南西部

[編集]始皇帝はベトナムに遠征軍を送ってここを直轄領としたが、秦滅亡後にはこの地に漢人趙佗が自立して南越国を建てた。劉邦の時代には南越王に冊封して懐柔した。

武帝は紀元前111年に南越の内紛に乗じて遠征軍を送り、南越を滅ぼして直轄領とした。これ以降10世紀の呉朝成立までの長い期間、ベトナムは中国の支配下におかれることになる。

南西部には夜郎自大の言葉で有名な夜郎(貴州省)や滇(てん、滇の字はさんずいに真、雲南省)などを初めとした群小国が多数あり、この地の民族に漢の官吏が殺されたことを契機としてこの地方の民族を解体して直轄支配に置いた。しかし夜郎と滇には王号を与えて外藩とした。

朝鮮

[編集]

朝鮮に関しては前述した通りに衛氏朝鮮を滅ぼして、紀元前108年に朝鮮半島北部に漢四郡を置いた。

- 楽浪郡(現在の平壌付近→313年に高句麗に滅ぼされる。)

- 玄菟郡(現在の咸鏡南道咸興→遼東半島→撫順→315年に高句麗に滅ぼされる。)

- 真番郡(楽浪郡の南。正確な位置は不明。→紀元前82年に廃止)

- 臨屯郡(咸鏡南道の南部から江原道にかけて→紀元前82年に廃止)

漢四郡は高句麗の興起するにつれて保持することが難しくなり、玄菟郡が高句麗に滅ぼされたのを最後に400年間に及ぶ中国による朝鮮半島北部の直轄支配は終わる。朝鮮半島南部にはこの時代は100国近くの部族国家があり、三韓(馬韓、辰韓、弁韓)といわれる部族国家連合が存在していた。

日本列島にも数百の部族国家があり、前代に引き続いて中国との交流により様々な技術文化が日本にもたらされた。

前漢の皇帝

[編集]

| 廟号 | 諡号 | 姓名 | 在位 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 太祖 | 髙皇帝 | 劉邦 | 前206 - 前195年 |

| 2 | 恵帝 | 劉盈 | 前195 - 前188年 | |

| 3 | 少帝 | 劉某 | 前188 - 前184年 | |

| 4 | 劉弘 | 前184 - 前180年 | ||

| 5 | 太宗 | 文帝 | 劉恒 | 前180 - 前157年 |

| 6 | 景帝 | 劉啓 | 前157 - 前141年 | |

| 7 | 世宗 | 武帝 | 劉徹 | 前141 - 前87年 |

| 8 | 昭帝 | 劉弗陵 | 前87 - 前74年 | |

| 9 | 劉賀 | 前74年 | ||

| 10 | 中宗 | 宣帝 | 劉詢 | 前74 - 前48年 |

| 11 | 高宗 | 元帝 | 劉奭 | 前48 - 前33年 |

| 12 | 統宗 | 成帝 | 劉驁 | 前33 - 前7年 |

| 13 | 哀帝 | 劉欣 | 前7 - 前1年 | |

| 14 | 平帝 | 劉衎 | 前1 - 後5年 | |

| (15) | 劉嬰 | 後5 - 後8年 |

- 高祖の本来の廟号・諡号は「太祖高皇帝」であるが、通常は「高祖」と呼ばれる。また後漢を含め、大半の皇帝の諡号は頭に「孝」が付く(例:文帝の諡号は「孝文皇帝」)が、日本ではほとんどの場合省略して呼ばれる。

- 第3代の少帝は諱が伝わっていない。「恭」とするのは誤写に由来する可能性が指摘されている。

- 劉嬰は実際には即位しておらず、皇太子のまま王莽に禅譲した。

- 第9代の劉賀は即位期間が27日と短いため、右の系図のように歴代皇帝に数えられないこともある。

前漢の元号

[編集]- 建元(紀元前140年-紀元前135年)

- 元光(紀元前134年-紀元前129年)

- 元朔(紀元前128年-紀元前123年)

- 元狩(紀元前122年-紀元前117年)

- 元鼎(紀元前116年-紀元前111年)

- 元封(紀元前110年-紀元前105年)

- 太初(紀元前104年-紀元前101年)

- 天漢(紀元前100年-紀元前97年)

- 太始(紀元前96年-紀元前93年)

- 征和(紀元前92年-紀元前89年)

- 後元(紀元前88年-紀元前87年)

- 始元(紀元前86年-紀元前81年)

- 元鳳(紀元前80年-紀元前75年)

- 元平(紀元前74年)

- 本始(紀元前73年-紀元前70年)

- 地節(紀元前69年-紀元前66年)

- 元康(紀元前65年-紀元前62年)

- 神爵(紀元前61年-紀元前58年)

- 五鳳(紀元前57年-紀元前54年)

- 甘露(紀元前53年-紀元前50年)

- 黄龍(紀元前49年)

- 初元(紀元前48年-紀元前44年)

- 永光(紀元前43年-紀元前39年)

- 建昭(紀元前38年-紀元前34年)

- 竟寧(紀元前33年)

- 建始(紀元前32年-紀元前29年)

- 河平(紀元前28年-紀元前25年)

- 陽朔(紀元前24年-紀元前21年)

- 鴻嘉(紀元前20年-紀元前17年)

- 永始(紀元前16年-紀元前13年)

- 元延(紀元前12年-紀元前9年)

- 綏和(紀元前8年-紀元前7年)

- 建平(紀元前6年-紀元前3年)

- 元寿(紀元前2年-紀元前1年)

- 元始(1年-5年)

- 居摂(6年-8年)

- 初始(8年)

年表

[編集]| 年 | 皇帝 | 元号 | 国内 | 国外 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 紀元前210年 | 始皇帝 | 始皇帝 | 三十七年 | 始皇帝、崩御。二世皇帝即位。 | |

| 前209年 | 二世皇帝 | 二世皇帝 | 元年 | 陳勝・呉広の乱勃発。陳勝・呉広の乱勃発。劉邦、故郷の沛で反乱軍に参加。 | |

| 前207年 | 秦王子嬰 | 三年 | 劉邦、秦都・咸陽を攻略。秦滅亡 | ||

| 前206年 | 高祖 | 高祖 | 元年 | 劉邦、項羽より漢中に封ぜられ、漢王となる。劉邦、関中を攻略。 | |

| 前205年 | 二年 | 項羽、義帝を殺害。 | |||

| 前202年 | 五年 | 垓下の戦い。項羽戦死。劉邦、皇帝に即位(高祖)。 | |||

| 前201年 | 六年 | [匈奴]高祖の親征軍、匈奴の冒頓単于軍に大敗。 | |||

| 前196年 | 十一年 | 彭越・英布ら功臣が粛清される。 | [ベトナム]趙佗を南越王に封じる。 [朝鮮]衛満、衛氏朝鮮を建てる。 | ||

| 前195年 | 十二年 | 高祖、崩御。恵帝即位。呂后体制始まる。 | |||

| 前188年 | 恵帝 | 恵帝 | 七年 | 恵帝崩御。 | |

| 前180年 | 少帝弘 | 少帝弘 | 四年 | 呂后、死去。周勃らにより呂氏族誅。文帝即位。 | |

| 前174年 | 文帝 | 文帝前 | 六年 | [匈奴]冒頓が死去。老上単于立つ。 | |

| 前168年 | 十二年 | 田租を減じ、更に翌年より全廃。 | |||

| 前160年 | 文帝後 | 三年 | [匈奴]老上が死去。軍臣単于立つ。 | ||

| 前157年 | 六年 | 文帝、崩御。景帝即位。 | |||

| 前156年 | 景帝 | 景帝前 | 元年 | 田租を復活させ、収穫の1/30とする。 | |

| 前154年 | 三年 | 呉楚七国の乱勃発。 | |||

| 前141年 | 景帝後 | 三年 | 景帝、崩御。武帝即位。 | ||

| 前140年 | 武帝 | 建元 | 元年 | 張騫が西域に出発 | |

| 前137年 | 三年 | [ベトナム]趙佗が死去。孫の趙胡が跡を継ぐ。 | |||

| 前136年 | 五年 | 五経博士を置く | |||

| 前133年 | 元光 | 二年 | 馬邑の役。対匈奴戦争の始まり | ||

| 前129年 | 六年 | 第一回対匈奴遠征 | |||

| 前128年 | 元朔 | 元年 | 第二回対匈奴遠征 | ||

| 前127年 | 二年 | 第三回対匈奴遠征。衛青の活躍によりオルドスを奪う | |||

| 前126年 | 三年 | 張騫の帰還 | [匈奴]軍臣が死去。後継を巡って内紛がおき、伊稚斜単于が立つ。 | ||

| 前124年 | 五年 | 第四回対匈奴遠征。衛青、大将軍となる | |||

| 前123年 | 六年 | 第五・六回対匈奴遠征・衛青と霍去病が出撃。痛み分けに終わる | |||

| 前121年 | 元狩 | 二年 | 第七回対匈奴遠征。霍去病が匈奴の渾邪王を降す。 | ||

| 前119年 | 四年 | 第八回対匈奴遠征。塩鉄専売制の開始・五銖銭の制定 | [匈奴]本拠を北に移す。 | ||

| 前115年 | 元鼎 | 二年 | 均輸法施行。 | ||

| 前114年 | 三年 | [匈奴]伊稚斜が死去。 | |||

| 前113年 | 四年 | 五銖銭の製造が国家の独占となる。 | |||

| 前112年 | 五年 | 南越に出兵。 | |||

| 前111年 | 六年 | [ベトナム]南越滅亡。漢の郡が置かれる。 | |||

| 前110年 | 元封 | 元年 | 武帝、封禅を行う。平準法施行。 | 東越国(閩越)滅亡。 [雲南]夜郎・滇が漢の外藩となる。 | |

| 前108年 | 三年 | [朝鮮]衛氏朝鮮滅亡。 楽浪郡以下朝鮮四郡が置かれる。 | |||

| 前106年 | 五年 | 刺史の設置。 | |||

| 前104年 | 太初 | 元年 | 李広利将軍の大宛出兵が失敗に終わる。 | ||

| 前102年 | 三年 | 再び、大宛を攻めて汗血馬を得て帰還する。 | |||

| 前99年 | 天漢 | 二年 | 李広利を将軍として匈奴を攻撃する。李陵が降伏。司馬遷が宮刑を受ける。 | ||

| 前96年-前90年頃 | 『史記』の完成。 | ||||

| 前91年 | 征和 | 二年 | 巫蠱の禍。戾太子死去。 | ||

| 前90年 | 三年 | 李広利、匈奴に降伏。 | |||

| 前87年 | 後元 | 二年 | 武帝、崩御。昭帝即位。 | ||

| 前81年 | 昭帝 | 始元 | 六年 | 塩鉄会議が開催される。 | |

| 前80年 | 元鳳 | 元年 | 上官桀・桑弘羊ら誅殺され、霍光専権時代が始まる。 | ||

| 前74年 | 元平 | 元年 | 昭帝崩御。昌邑王の即位と廃位を経て、宣帝即位。 | ||

| 前73年 | 宣帝 | 本始 | 元年 | ||

| 前68年 | 地節 | 二年 | 霍光、死去。 | ||

| 前66年 | 四年 | 霍氏、族誅され宣帝の親政始まる。 | |||

| 前60年 | 神爵 | 二年 | 西域都護の設置。 | ||

| 前51年 | 甘露 | 三年 | 石渠閣会議が開催される。 | [匈奴]呼韓邪単于、漢に入朝。 | |

| 前49年 | 黄龍 | 元年 | 宣帝、崩御。元帝即位。 | ||

| 前48年 | 元帝 | 初元 | 元年 | ||

| 前40年 | 永光 | 四年 | 郡国廟の廃止。 | ||

| 前33年 | 竟寧 | 元年 | 元帝、崩御。成帝即位。 | ||

| 前32年 | 成帝 | 建始 | 元年 | 郊祀制を始める | |

| 前8年 | 綏和 | 元年 | 王莽、大司馬になる。 | ||

| 前7年 | 二年 | 成帝、崩御。哀帝即位。 | |||

| 前6年 | 哀帝 | 建平 | 元年 | 王莽、下野する。 | |

| 前1年 | 元寿 | 二年 | 哀帝、崩御。平帝即位。王莽、再び大司馬となる。 | ||

| 後1年 | 平帝 | 元始 | 元年 | 王莽、安漢公となり、政権を執る。 | |

| 後5年 | 五年 | 平帝、崩御。王莽、孺子嬰を皇太子とし、自ら仮皇帝となる。 | |||

| 後8年 | 孺子嬰 | 初始 | 元年 | 王莽、皇帝となる。前漢滅亡 | |

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 方士とは神仙の術を会得したと称した者たちであり、武帝に対して不老不死の術を勧めるなどを行った[103]。

- ^ 昭帝の皇后となっていた上官桀の孫娘(上官皇后)を除く[123][120]。

- ^ 孝経』に対する緯書。緯書については「神秘思想」の節を参照。

- ^ 九卿や十二卿などと呼ぶことも多いが定数が決まっていたわけではない

- ^ 紀元前196年に相国、紀元前194年に左・右丞相となって紀元前178年から丞相一人となった。紀元前1年に大司徒と改称[181]。

- ^ 紀元前1年に大司空に改称[181]。

- ^ 紀元前129年に廃止されて紀元前119年大司馬と解消して再配置[181]。

- ^ 紀元前143年に大農令、紀元前104年に大司農に変わる[181]。

- ^ 紀元前144年に大理に改称するが紀元前137年に廷尉に戻る[181]。

- ^ 紀元前144年に大行令、紀元前104年に大鴻臚と変わる[181]。

- ^ 紀元前28年に大鴻臚に吸収合併される[185]。

- ^ 紀元前104年に光禄勲へ改称[181]。

- ^ 紀元前156年に中大夫令に変わって、紀元前142年に衛尉に戻る[181]。

- ^ 紀元前104年から執金吾に改称[181]。

- ^ 紀元後4年に宗伯に改称[181]。

- ^ 紀元前144年に太常に改称[181]。

- ^ 田租がどちらに入るかは説が分かれている[212]。

- ^ 陝西省宝鶏市鳳翔区

- ^ 山西省万栄県の北方

- ^ 劉太公・高祖・文帝・景帝・武帝・昭帝・宣帝・戾太子・悼皇考(戾太子の子・宣帝の父)

- ^ 郷・亭・里の関係に付いては論争がある。本文の考えは宮崎市定1957。それ以外にも説があるがここでは記さない。

- ^ なおギャラリーの写真は南越王墓から発見された絲鏤玉衣

- ^ 河北省満城漢墓より出土。河北省博物館所蔵。高さ48cm・重さ15.78kg

- ^ 徐州西漢楚王陵墓より出土。

- ^ 武氏祠画像石(左石室第四石)拓本。京都国立博物館所蔵。後漢。

- ^ どちらが兄でどちらが弟かは不明。

- ^ 現山西省朔州市

出典

[編集]- ^ 京大東洋史辞典編纂会『新編東洋史辞典』東京創元社、1990、p170.

- ^ 岡本 2013, p. ii.

- ^ 西嶋 1997, p. 46-47.

- ^ 太田 2003, p. 339.

- ^ 西嶋 1997, pp. 51–52.

- ^ 太田 2003, p. 340.

- ^ 西嶋 1997, pp. 18–19.

- ^ 西嶋 1997, pp. 77–79.

- ^ 太田 2003, p. 348.

- ^ 西嶋 1997, pp. 79–81.

- ^ a b 太田 2003, pp. 349–350.

- ^ 西嶋 1997, p. 82.

- ^ a b 太田 2003, p. 349.

- ^ 西嶋 1997, pp. 89–90.

- ^ 西嶋 1997, p. 83-84.

- ^ 西嶋 1997, p. 85.

- ^ a b 太田 2003.

- ^ 西嶋 1997, pp. 83–84.

- ^ 西嶋 1997, p. 90.

- ^ 太田 2003, p. 350.

- ^ 西嶋 1997, pp. 92–95.

- ^ 太田 2003, p. 351.

- ^ 西嶋 1997, pp. 95–98.

- ^ 西嶋 1997, pp. 98–99.

- ^ 西嶋 1997, pp. 100–101.

- ^ a b 太田 2003, p. 365.

- ^ 西嶋 1997, pp. 106–107.

- ^ 太田 2003, pp. 366–367.

- ^ a b c d e 西嶋 1997.

- ^ 西嶋 1997, pp. 104–110.

- ^ a b 太田 2003, p. 367.

- ^ 西嶋 1997, pp. 112–114.

- ^ 太田 2003, p. 366-367.

- ^ 西嶋 1997, pp. 127–129.

- ^ a b 太田 2003, p. 377.

- ^ 西嶋 1997, p. 134.

- ^ 太田 2003, pp. 377–378.

- ^ 西嶋 1997, p. 135.

- ^ a b c d e f g 太田 2003, p. 378.

- ^ 西嶋 1997, p. 134-137.

- ^ 西嶋 1997, p. 138-140.

- ^ 西嶋 1997, p. 156-157.

- ^ 西嶋 1997, p. 156.

- ^ 西嶋 1997, p. 109.

- ^ 西嶋 1997, p. 157.

- ^ 西嶋 1997, pp. 157–158.

- ^ 西嶋 1997, p. 158.

- ^ 西嶋 1997, p. 160.

- ^ a b 太田 2003, p. 379.

- ^ 西嶋 1997, pp. 163–164.

- ^ 西嶋 1997, p. 165-166.

- ^ a b 太田 2003, p. 380.

- ^ 西嶋 1997, p. 167.

- ^ 西嶋 1997, p. 170.

- ^ 太田 2003, p. 381.

- ^ 太田 2003, p. 381-382.

- ^ 西嶋 1997, p. 176-177.

- ^ a b c 太田 2003, p. 382.

- ^ 西嶋 1997, p. 200.

- ^ a b c 西嶋 1997, p. 203.

- ^ 西嶋 1997, pp. 188–191.

- ^ a b 太田 2003, p. 386.

- ^ 西嶋 1997, p. 204.

- ^ 西嶋 1997, pp. 209–211.

- ^ 太田 2003, pp. 386–387.

- ^ 西嶋 1997, p. 211.

- ^ 太田 2003, p. 387.

- ^ 太田 2003, p. 401.

- ^ 西嶋 1997, p. 233.

- ^ a b 太田 2003, p. 402.

- ^ 西嶋 1997, pp. 223–225.

- ^ 太田 2003, pp. 390–392.

- ^ 西嶋 1997, pp. 218–220.

- ^ 太田 2003, p. 389.

- ^ 西嶋 1997, pp. 213–216.

- ^ 太田 2003, p. 387-388.

- ^ a b 西嶋 1997, pp. 240–241.

- ^ a b c d e 西嶋 1997, p. 244.

- ^ a b c d e f g h i j k 太田 2003, p. 411.

- ^ a b 西嶋 1997, p. 245.

- ^ a b 西嶋 1997, p. 246.

- ^ a b c 太田 2003, p. 412.

- ^ 西嶋 1997, p. 247.

- ^ a b 西嶋 1997, p. 248.

- ^ 西嶋 1997, pp. 246–8.

- ^ 太田 2003, pp. 411–412.

- ^ 西嶋 1997, p. 250.

- ^ a b c d e f 太田 2003, p. 413.

- ^ 西嶋 1997, p. 255.

- ^ a b c d e f g h i 太田 2003, p. 410.

- ^ 西嶋 1997, p. 254.

- ^ a b c 西嶋 1997, p. 178.

- ^ 太田 2003, p. 404.

- ^ a b 太田 2003, p. 404-405.

- ^ 西嶋 1997, pp. 258–259.

- ^ 太田 2003, p. 406.

- ^ 西嶋 1997, p. 405.

- ^ 太田 2003, p. 405.

- ^ 西嶋 1997, p. 266.

- ^ 太田 2003, p. 416.

- ^ 西嶋 1997, pp. 268–270.

- ^ a b c d e 太田 2003, p. 417.

- ^ a b 西嶋 1997, p. 274.

- ^ a b 西嶋 1997, p. 278.

- ^ a b c d 太田 2003, p. 418.

- ^ 西嶋 1997, p. 279.

- ^ 西嶋 1997, p. 282.

- ^ 西嶋 1997, p. 202.

- ^ 太田 2003, p. 382-383.

- ^ 西嶋 1997, pp. 284–285.

- ^ 永田英正 2012, pp. 204–207.

- ^ 西嶋 1997, pp. 293–294.

- ^ 太田 2003, p. 419.

- ^ 西嶋 1997, p. 294.

- ^ a b c d e 太田 2003, p. 420.

- ^ 西嶋 1997, pp. 295–296.

- ^ 西嶋 1997, p. 297.

- ^ 西嶋 1997, p. 300.

- ^ a b 西嶋 1997, p. 308.

- ^ a b c d 太田 2003, p. 421.

- ^ 西嶋 1997, p. 305.

- ^ 西嶋 1997, pp. 310–311.

- ^ 西嶋 1997, p. 314.

- ^ 西嶋 1997, pp. 312–314.

- ^ 太田 2003, pp. 421–422.

- ^ 西嶋 1997, pp. 315–317.

- ^ a b c 太田 2003, p. 422.

- ^ 西嶋 1997, p. 316.

- ^ 西嶋 1997, pp. 319–327.

- ^ 西嶋 1997, pp. 327–332.

- ^ 太田 2003, pp. 422–423.

- ^ 西嶋 1997, pp. 332–336.

- ^ a b c 太田 2003, p. 423.

- ^ 西嶋 1997, pp. 336–338.

- ^ 太田 2003, pp. 402–403.

- ^ 西嶋 1997, pp. 338–340.

- ^ 太田 2003, p. 402-403.

- ^ 西嶋 1997, p. 341.

- ^ 西嶋 1997, pp. 345–346.

- ^ 西嶋 1997, pp. 346–348.

- ^ 西嶋 1997, pp. 348–358.

- ^ 太田 2003, pp. 423–424.

- ^ a b c 太田 2003, p. 424.

- ^ 西嶋 1997, pp. 342–343.

- ^ 太田 2003, p. 403.

- ^ 西嶋 1997, p. 375.

- ^ 太田 2003, p. 491.

- ^ 西嶋 1997, pp. 374–379.

- ^ 西嶋 1997, pp. 378–379.

- ^ 西嶋 1997, pp. 380–381.

- ^ 西嶋 1997, p. 382.

- ^ a b 太田 2003, p. 493.

- ^ 西嶋 1997, pp. 383–386.

- ^ 西嶋 1997, pp. 386–387.

- ^ 西嶋 1997, pp. 388–389.

- ^ 太田 2003, pp. 493–494.

- ^ 西嶋 1997, pp. 393–395.

- ^ 太田 2003, pp. 494–496.

- ^ 西嶋 1997, p. 395-398.

- ^ 太田 2003, pp. 496–497.

- ^ 西嶋 1997, p. 398-400.

- ^ 太田 2003, p. 495-498.

- ^ 西嶋 1997, pp. 391.

- ^ 太田 2003, pp. 501–502.

- ^ 西嶋 1997, p. 410-411.

- ^ 太田 2003, p. 505-506.

- ^ 西嶋 1997, pp. 424–426.

- ^ 太田 2003, p. 507.

- ^ 西嶋 1997, pp. 438–440.

- ^ 太田 2003, pp. 507–509.

- ^ 西嶋 1997, p. 18.

- ^ 西嶋 1997, pp. 102–103.

- ^ 西嶋 1997, pp. 365–366.

- ^ 西嶋 1997, pp. 366–369.

- ^ a b c d e 西嶋 1997, p. 121.

- ^ a b c d e f g h 太田 2003, p. 372.

- ^ 太田 2003, p. 465.

- ^ a b 太田 2003, pp. 367–369.

- ^ a b c 西嶋 1997, p. 118.

- ^ a b c d e 太田 2003, p. 369.

- ^ a b c d e f g h i j k 太田 2003, p. 368.

- ^ 西嶋 1997, pp. 116–119.

- ^ a b c 西嶋 1997, p. 117.

- ^ 西嶋 1997, pp. 117–118.

- ^ a b c d e f g h i j k l 太田 2003, p. 370.

- ^ 西嶋 1997, p. 119.

- ^ a b 西嶋 1997, pp. 118–119.

- ^ a b c 西嶋 1997, p. 120.

- ^ 西嶋 1997, p. 112.

- ^ a b c d 太田 2003, p. 371.

- ^ 西嶋 1997, pp. 121–122.

- ^ 西嶋 1997, pp. 121–123.

- ^ a b 西嶋 1997, p. 123.

- ^ a b 西嶋 1997, p. 268.

- ^ 西嶋 1997, p. 269.

- ^ 桜井 1936b, p. 130.

- ^ 植松 2008, p. 2.

- ^ a b 西嶋 1997, p. 270.

- ^ 西嶋 1997, pp. 107–114.

- ^ 太田 2003, p. 366.

- ^ 西嶋 1997, pp. 165–170.

- ^ 太田 2003, p. 380-382.

- ^ 西嶋 1997, p. 177.

- ^ 西嶋 1997, pp. 178–179.

- ^ a b 西嶋 1997, p. 257.

- ^ a b c 太田 2003, p. 374.

- ^ a b c 三宅 2013, p. 70.

- ^ 三宅 2013, p. 74.

- ^ 太田 2003, pp. 374–375.

- ^ 西嶋 1997, p. 243.

- ^ 太田 2003, p. 213.

- ^ a b c d e f g h i 太田 2003, p. 375.

- ^ a b 三宅 2013, p. 71.

- ^ a b c d 太田 2003, p. 409.

- ^ a b c 佐原 2013, p. 86.

- ^ a b c d e 佐原 2013, p. 87.

- ^ 宮澤 2013, p. 164.

- ^ 渡辺 2013, p. 82.

- ^ 太田 2003, p. 376.

- ^ 西嶋 1997, pp. 273–274.

- ^ 西嶋 1997, pp. 275–276.

- ^ 西嶋 1997, pp. 354–357.

- ^ 西嶋 1997, p. 277.

- ^ 西嶋 1997, pp. 277–278.

- ^ 西嶋 1997, pp. 127–128.

- ^ 西嶋 1997, pp. 348–351.

- ^ 西嶋 1997, pp. 351–354.

- ^ 太田 2003, p. 52.

- ^ 西嶋定生 1966, p. 42.

- ^ a b 太田 2003, p. 425.

- ^ 太田 2003, p. 427.

- ^ 太田 2003, pp. 427–428.

- ^ 太田 2003, p. 430.

- ^ 太田 2003, p. 431.

- ^ a b 太田 2003, p. 433.

- ^ 西嶋 1997, p. 244-245.

- ^ 太田 2003, p. 433-434.

- ^ 太田 2003, p. 434.

- ^ a b c d 太田幸男 et al. 2003[要ページ番号]

- ^ 五井直弘 2001[要ページ番号]

- ^ 佐藤武敏 2004[要ページ番号]

- ^ 太田 2003, p. 445.

- ^ 鶴間 1997, p. 574.

- ^ 太田 2003, pp. 446–447.

- ^ 華梅 2006, pp. 37–39.

- ^ a b 太田 2003, p. 447.

- ^ 華梅 2006, pp. 30–33.

- ^ 太田 2003, pp. 447–448.

- ^ 籾山 2006, p. 63.

- ^ 籾山 2006, pp. 63–64.

- ^ 華梅 2006, p. 22.

- ^ 華梅 2006, p. 20.

- ^ 華梅 2006, p. 21.

- ^ 華梅 2006, p. 23.

- ^ 華梅 2006, p. 14.

- ^ 華梅 2006, p. 2.

- ^ 狩野直喜 1988[要ページ番号]

- ^ 武内義雄 2005[要ページ番号]

- ^ 太田 2003, pp. 449–451.

- ^ a b c d 太田 2003, p. 451.

- ^ 宇野 2005, p. 29.

- ^ 宇野 2005, p. 33.

- ^ 宇野 2005, pp. 34–37.

- ^ a b 英語版参照

- ^ a b マイケル・サリバン 1973[要ページ番号]

- ^ a b 小杉一雄 1986[要ページ番号]

- ^ 矢部良明 1992[要ページ番号]

- ^ 華梅 2006[要ページ番号]

- ^ 沢田勲 2005[要ページ番号]

参考文献

[編集]史書・史料

[編集]- 司馬遷『史記』。

- “史記” (中国語). ウィキソース中文版. 2024年7月11日閲覧。

- 班固『漢書』。

- “漢書” (中国語). ウィキソース中文版. 2024年7月11日閲覧。

- 荀悦『漢紀』。

- “漢紀” (中国語). ウィキソース中文版. 2024年7月11日閲覧。

- 陸賈『楚漢春秋』。

- “楚漢春秋” (中国語). ウィキソース中文版. 2024年7月11日閲覧。

- 佐藤武敏 編『中国古代書簡集』講談社〈講談社学術文庫〉、2006年。ISBN 978-4061597907。

概説書

[編集]- 西嶋定生『秦漢帝国』講談社〈講談社学術文庫〉、1997年。ISBN 4061592734。

- 西江清高、竹内康浩、平㔟隆郎、太田幸男、鶴間和幸 著、松丸道雄、池田温、斯波義信、神田信夫、濱下武志 編『中国史1 先史〜後漢』 1巻、山川出版社〈世界歴史大系〉、2003年8月。ISBN 4634461501。

- 太田幸男「前漢」『中国史 先史〜後漢』。

- 劉煒『秦漢:雄偉なる文明』創元社〈図説中国文明史〉、2005年。ISBN 978-4422202556。

- 鶴間和幸『ファーストエンペラーの遺産 秦漢帝国』講談社〈『中国の歴史』(新版)〉、2004年。ISBN 4062740532。

- 大庭脩『秦漢帝国の威容』講談社〈図説中国の歴史〉、1977年。

全般

[編集]- 好並隆司『秦漢帝国史研究』未來社、1978年。

政治

[編集]- 桜井芳朗「御史制度の形成(下)」(pdf)『東洋学報』第23巻第3号、東洋文庫、1936年、436-461頁、CRID 1050282813913188864、NAID 120006515205、2024年6月16日閲覧。

- 植松慎悟「後漢時代における刺史の「行政官化」再考」(pdf)『九州大学東洋史論集』第36巻、九州大学文学部東洋史研究会、2008年、1-33頁、CRID 1390290699740696704、doi:10.15017/25844、hdl:2324/25844、2024年6月16日閲覧。

社会・経済

[編集]- 岡本隆司 編『中国経済史』名古屋大学出版会、2013年。ISBN 978-4815807511。

- 宇都宮清吉『漢代社会経済史研究』弘文堂書房、1955年。

- 西嶋定生『中国古代帝国の形成と構造:二十等爵制の研究』東京大学出版会、1961年。

- 西嶋定生『中国経済史研究』東京大学出版会、1966年。

- 増淵龍夫『中国古代の社会と国家』(新)岩波書店、1996年。ISBN 978-4000013789。

- 宮崎市定『アジア史論考 中』朝日新聞社、1976年。

- 五井直弘『漢代の豪族社会と国家』名著刊行会〈歴史学叢書〉、2001年。ISBN 978-4839003135。

- 佐藤武敏『長安』講談社〈講談社学術文庫〉、2004年。ISBN 978-4061596634。

文化

[編集]思想

[編集]- 武内義雄『中国思想史』(新)岩波書店〈岩波全書セレクション〉、2005年。ISBN 4000218727。

- 板野長八『儒教成立史の研究』岩波書店、1995年。ISBN 978-4000029490。

- 福井重雅『漢代儒教の史的研究:儒教の官學化をめぐる定説の再檢討』汲古書院、2006年。ISBN 978-4762925597。

- 狩野直喜『両漢学術考』筑摩書房、1988年。ISBN 978-4480835116。

- 安居香山『緯書と中国の神秘思想』平河出版社、1988年。ISBN 978-4892031502。

- エーリク・チュルヒャー 著、田中純男 訳『仏教の中国伝来』せりか書房、1995年。ISBN 978-4796701884。

美術

[編集]- 小杉一雄『中国美術史:日本美術の源流』南雲堂、1986年。ISBN 978-4523261193。

- マイケル・サリバン 著、新藤武弘 訳『中国美術史』新潮社〈新潮選書〉、1973年。

- 矢部良明『中国陶磁の八千年:乱世の峻厳美・泰平の優美』平凡社、1992年。ISBN 978-4582278071。

- 華梅 著、施潔民 訳『中国服装史:五千年の歴史を検証する』白帝社、2006年。ISBN 4891745886。

- 大阪市立美術館 編『漢代の美術』平凡社、1975年。

文学

[編集]- 宇野直人『漢詩の歴史』東方書店、2005年。ISBN 978-4497205117。

技術

[編集]国際関係

[編集]- 沢田勲『匈奴:古代遊牧国家の興亡』(新訂)東方書店〈東方選書〉、2015年。ISBN 978-4497215147。

- 池田温『敦煌文書の世界』名著刊行会、2003年。ISBN 4839003181。

伝記

[編集]- 永田英正『漢の武帝』清水書院〈人と思想〉、2012年。ISBN 978-4389411893。

関連項目

[編集]

|

|

|

![長信宮燈[注釈 23]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/ChangXingongdeng.jpg/94px-ChangXingongdeng.jpg)

![銅鏡[注釈 24]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Han_Bronze_Mirror.JPG/120px-Han_Bronze_Mirror.JPG)

![始皇帝を襲う荊軻[注釈 25]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Jingkeciqinwang.png/120px-Jingkeciqinwang.png)