原色

原色(げんしょく、英: primary colors、単に primary とも)とは、混合することであらゆる種類の色を生み出せるもととなる色のこと[1]。

人間の目においては、原色は三つの色の組み合わせであることが多い。たとえばテレビモニターや照明などで、異なる色の光を重ねて新たな色を作る加法混合の三原色は、通常赤・緑・青の三色である。また、絵具を混ぜたりカラー印刷で色インクを併置するときに行われる減法混合の場合の三原色は、シアン・マゼンタ・イエロー(黄色)の三色である[2]。なお、この主張がなされた1915年よりも前に画家たちは、伝統的に、赤青黄を減法三原色としていた。

原色とされる色の選択は基本的には恣意的なものである。加法混合の三原色に使う赤・緑・青も多様であり、表現のしやすさなどを考えに入れてさまざまな基準が定められている。またたとえば、リュミエール兄弟が開発した初期のカラー写真・オートクローム (Autochrome Lumière) では、赤・緑・青のほかに橙(オレンジ)・緑・紫の組み合わせも使われた[3]。

生物学的な基礎

[編集]

原色は電磁波の本質的な要素ではない。原色は、生物の眼が可視光線に対して起こす生理学的反応と結び付けられている。レーザー光のような単色光は別として、天然光や照明などの光は、あらゆる波長の放射エネルギーが合成されており連続的なスペクトルを持つ。その刺激値空間は無限次元にわたるが、人間の目はこれを次のような受容の仕方によって三次元の情報として処理している[4]。

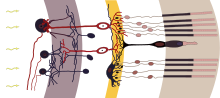

人間の目の奥の網膜には一面に光受容細胞(錐体細胞と桿体細胞)があるが、光量が充分な場合は三種類からなる錐体細胞が反応する。錐体細胞には、長波長に反応するL錐体、中波長に反応するM錐体、短波長に反応するS錐体の三種類があり、それぞれの波長に最も反応するタンパク質(オプシンタンパク質)を含む。これらが可視光線を感受することで信号が視神経を経由して大脳の視覚連合野に入り、ここでL・M・Sの三種類の錐体からの情報の相対比や位置を分析し、色を認識している。

人間など、三種類の色覚受容体をもつ生物の色覚は「三色型色覚」(trichromacy) とよばれる。これらの種の生物は、光刺激を三種類の錐体で受けとめ三次元の感覚情報として処理し、あらゆる光の色を三つの原色の混合比として捉える[4]。

色覚受容体の種類の数が違う生物は、異なる数の原色によって色を感じている。たとえば四色型色覚 (tetrachromacy) を持つ生物には四種類の色覚受容体があり、四原色の組み合わせで色を認識している。人間は波長800ナノメートル(赤)から400ナノメートル(紫)の範囲までしか見ることができないが、四色型色覚の生物は波長300ナノメートルの紫外線まで見ることができ、四番目の原色はこの短波長の範囲にあると考えられる。

鳥類や有袋類の多くは四色型色覚を持つが、人間でも女性の中には四色型色覚を持つ人もいる[5][6]。X染色体にあるL錐体とM錐体の遺伝子は時として変異によりL・Mのハイブリッドの錐体細胞を作って色覚異常となるが、女性の場合はX染色体が2つあるため、1つのX染色体でこのような変異が起こってももう一方で正常なL錐体とM錐体が作られれば、赤・緑・青のほかに長波長の範囲にもうひとつの原色を認識することになる[7]。人間の色覚受容体が反応する波長は個々人においても多様であり、色覚の「正常」な人の間でも微妙な色覚の差として現れる[8]。人間以外の生物の場合、こうした多様性の幅は大きいが個々の生物はそれに適合していると考えられる[9]。霊長類以外の哺乳類のほとんどは緑と青の二種類の色覚受容体しか持たないため二色型色覚 (dichromacy) であり、原色は二色しかない。一方、16原色と6種の偏光を捉えられるシャコのような例も確認されている。

大多数の人間のもつ三色型色覚以外の生物の見る世界は色が狂って見える、と考えるのは誤りと言える。そのように生まれた生物にとってはそれが普通な世界の色であり、そうした生物が色を知覚する能力は人間の色覚の能力とは種類が違うであろう。また人間にとって自然な色に見えるものは、他の生物たちにとっても自然に見える。しかし加法混合三原色の光を使って人工的に再現した色(たとえばカラーテレビの画面)を見る場合、人間にとっては自然な色に見えても他の生物にとっては自然な色には見えない。つまり、加法混合三原色を使って色を再現するときには、再現する側の者の色覚のシステムに依存した再現がなされる。

加法混合

[編集]

色を表現する媒体のうち、様々な色の発光体を組み合わせて観る者の方へ放つことで色刺激を起こすものは、加法混合を使用して色を作っている。この場合、典型的に使われる原色は赤 (Red) ・緑 (Green) ・青 (Blue) の三色である[疑問点]。

白色の光を合成する為の波長を「光の三原色」や「色光の三原色」と言い、下記の三色を用いる。

テレビほかディスプレイ類はこの三原色からなる「RGB」を用いて様々な色を加法混合で作る代表的な例である。原色として用いられる三色は、幅広い色を表現するために色度図上で可能な限り大きなカラートライアングルを描ける色相・純度の色であり、蛍光体や燐光体の手に入りやすさ(またはコストや使用電力など)も加味して選ばれている。ITU-Rの勧告BT.709-2 (ITU-R BT.709-2) で定められたsRGBはその例である。

赤と緑の光を重ねて投影すると黄色・橙色・茶色の影ができる[10]。緑と青の光を重ねるとシアンの影が、赤と青の光を重ねると紫とマゼンタの影ができる。三つの原色を等しい割合で重ねると、灰色および白色の影ができる。こうして生成される色空間を、RGB色空間という。

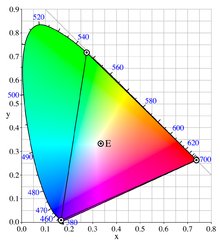

国際照明委員会 (CIE) が1931年に定めたCIE標準表色系 (CIE 1931 color space) は、単色の原色の定義に当たりその波長を435.8ナノメートル(青)、546.1ナノメートル(緑)、700ナノメートル(赤)とした。カラー・トライアングルの各頂点(三原色)は、色度図に描かれた馬蹄形の曲線上(最も彩度の高い「スペクトル色」の軌跡)に置かれ、可能な限りの大きさ(色の幅の広さ)を実現している。しかしこのトライアングルにある赤と紫の限界の波長を現行のディスプレイで表現するには発光効率が非常に低くなるため、この三原色を実際に使うディスプレイ類はない。

減法混合

[編集]色を表現する媒体のうち、色や光を反射して観る者に色刺激を起こすものは、減法混合を使用して色を作っている。

物体の表面を特定の色にするためにインク等を塗る場合、元の光を遮る形で色を作る。その合成の元になる基本色は一般に「絵の具の三原色」や「色料(色材)の三原色」などと言われ、下記の三色を用いる。

この三色を合成して着色された物体の表面は、光の三原色の場合と反対に黒色になる。なお、加法混合の三原色も、それによって作り出されている光も「色」なので、明確に区別したいときは「色料の三原色」と表現する。「絵の具の三原色」は、「色料」の中でも絵具は一般に広く知られているので、わかりやすさに重点を置きたい場合に適する。しかし実際には、減法混合が適用できる色の材料は絵具に限らないので、それを強調する際に「色料の三原色」が使われる。

伝統的な減法混合

[編集]

RYB(赤、黄色、青)はかつての減法混合における三原色(色料の三原色)であり、近代の科学的な色彩理論に先立つものである。美術および美術教育において使われ、特に絵画では盛んに使われた[11]。

RYBは標準的な色相環の中で正三角形をなす。またこの三原色を混ぜ合わせてできる二次色(VOG:紫、オレンジ、緑)がもう一つの三角形をなす。特定の色相環の中で等距離にある三色が「色の三角形」をなすが、知覚的に均等に配された色相環の中ではRYBもVOGも等距離にはならない。RYB色相環においては、これらが等距離になるように色相環が作られていた[12](ゲーテの色彩論も参照)。

画家たちは長年、パレットの上に三つ以上の「原色」の絵具を置いて色を混ぜていた。たとえば赤、黄色、青、そして緑が「四つの原色」とされた[13]。この四色は現在でも心理的な原色として認知されている[14][15] が、赤、黄色、青が三つの心理的な原色として挙げられ[16]、白と黒が第四・第五の原色に加えられることもある[17]。

17世紀後半にアイザック・ニュートンがプリズムにより太陽光を分光させてスペクトルを取り出す実験を行ったが、18世紀の色彩理論の専門家たちはこれを意識して赤・黄色・青を三原色と考えた。これらは基本的な感覚の性質と推定され、すべての物理的な色についての感覚や、顔料や染料の物理的な混合の中には、この三色が混ざっていると考えられた。しかし、赤・黄色・青の三色の混合では他のすべての色を作ることはできないという多くの反証があったにもかかわらずこの理論はドグマと化し、今日にまでこの考えは残っている[18]。

赤・黄色・青の三色を原色として使った場合の色域は比較的小さなものとなり、なかでも鮮やかな緑・シアン・マゼンタを作ることが困難という問題があった。これは知覚的に均等に配された色相環においては赤・黄色・青は間隔が偏っていることが原因であった。こうしたことから、今日の三色印刷・四色印刷やカラー写真ではシアン・マゼンタ・イエローが色料の三原色として使用される[19]。

絵画においては色の合成方法が印刷とは異なる為、CMYKが普及した現在でも、多くの画家はシアン、マゼンタ、イエローの絵具の混合によって作れない色を呈する絵具をパレットに加える。ある者はパレットに置く三原色に印刷業者が使う、より幅広い色の作れるシアン・マゼンタ・イエローを置き、またある者は色域を広げるために六つ以上の絵具を原色として使用している[20]。

CMYK、あるいは四色印刷

[編集]

印刷産業では、様々な色を表現するために減法混合の原色であるシアン、マゼンタ、イエロー(黄色)の三色が用いられる。「シアン」や「マゼンタ」という色名が標準的に使われる以前は、印刷の三原色は「青緑(水色に近い)」や「赤紫」、あるいは「青」や「赤」などとも呼ばれていた。また日本ではそれぞれ「藍」や「紅」とも呼んだ。正確な三原色は長年の間に、新たな顔料や技術の開発とともに何度も変えられている[21]。

イエローとシアンを混ぜると緑が、イエローとマゼンタを混ぜると赤が、マゼンタとシアンを混ぜると青(紫みの青)が生まれる。理論上は三色すべてを均等に混ぜると灰色になり、三色に充分な光学濃度(光学密度、optical density)があれば黒が生まれるはずである。実際には、暗色になりきれいな黒は作れない。美しい黒を印刷するため、また三原色のインキを節約し消費量と乾燥時間を減らすため、この三色に加えて黒のインキがカラー印刷に使われる。

これはCMYKモデルとよばれるもので、シアン (Cyan)、マゼンタ (Magenta)、イエロー (Yellow)、キー (Key) の略語である。キーとは印刷する画像の細部(輪郭や濃淡)を表現するために用いられるキープレートという版の略称で、通常は黒インキが使われる[22]。

実際には、絵具など実際の物質からできた着色料を混ぜることはより複雑な色の反応を起こす。顔料やバインダーといった物質が有する自然科学的な性質は色の成立過程に影響する。たとえば黄と青(紫青)の塗料やインクなどの着色材を混ぜると、黒い緑ないし黒いマゼンタ(赤紫)ができる。これは実際の絵具の混合[23] が理想的な減法混合と異なることを示している。印刷の場合は、三原色の顔料は実際にはあまり混ぜられることなく、網点(ハーフトーン)の状態で印刷され、一定のパターンで配置された各色の微小の網点を見ることにより、混ぜられた色が知覚されることになる。

減法混合では、白色顔料を加えることで一定の効果を挙げられる。顕色材の量を減らすか二酸化チタンなど反射率の高い白色顔料を混ぜることで着色材の色相をあまり変えずに彩度を下げることができる。また減法混合の印刷は、印刷面や紙面の色が白かまたはそれに近い場合、もっとも効果を発揮する。

減法混合のシステムは、RGBのカラートライアングルのように、色度図上で色域を簡単にあらわす方法はなく、色域は三次元のモデルで表現する必要がある。また二次元の色度図や三次元の色空間でCMYKの色域を表現する試みは非常に多くある[24]。

実際の印刷では、CMYKに加えて蛍光色などの特色インクを用いて色彩表現の幅を広げる事が良く行われる。またパソコン用のカラープリンタでは、以前は低価格機ではコストダウンのためにCMYのみのモデルも存在したが、現在ではCMYKにやはり中間色のインク(ライトシアン・ライトマジェンタ・グレーなど)を加えて色再現性を高めるのが主流となっている。

心理学的原色

[編集]

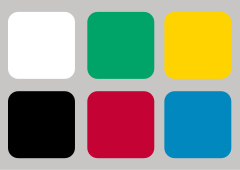

心理視覚の研究および反対色説、反対色過程説は、赤 - 緑過程と、黄 - 青過程による軸に起因する4つの「ユニークな」色の概念(「ユニーク色相」)を導く[25]。これらの説によれば、人間の視覚は錐体と桿体からの色信号を対立的に処理する。3種類の錐体は反応する光の波長にある程度のオーバーラップをもっているため、錐体それぞれの反応より、錐体間の反応の差を記録するのが視覚システムにとってより効率的である。反対色説は、赤-緑、青-黄、黒-白の3つの反対色チャンネルがあることを示唆する[26]。ひとつの反対色チャンネルの片方の色への反応はもう一方の色への反応に対して対立的である。このコンセプトにおいて、観察者にとってユニークに代表的と扱われる6色、赤・緑・黄・青・白・黒は心理学的原色と呼ばれるべきもので、なぜなら他のあらゆる色はこれらの組み合わせで説明できるためである。右には、NCS(ナチュラルカラーシステム) の6色を掲げたが、NCSは見え方で色を体系化する顕色系と呼ばれる表色系であり、NCSの赤・緑・青は混色の現象に基づいて色を定量化する混色系と呼ばれる表色系における原色の赤・緑・青とは異なる。

脚注

[編集]- ^ 『例解小学国語辞典 第七版 特製版』三省堂、2020 12 10、371,475頁。

- ^ Matthew Luckiesh (1915). Color and Its Applications. D. Van Nostrand company. pp. pp. 58, 221

- ^ Walter Hines Page and Arthur Wilson Page (1908). The World's Work: Volume XV: A History of Our Time. Doubleday, Page & Company

- ^ a b Michael I. Sobel (1989). Light. University of Chicago Press. pp. 52–62. ISBN 0226767515

- ^ Backhaus, Kliegl & Werner "Color vision, perspectives from different disciplines" (De Gruyter, 1998), pp.115-116, section 5.5.

- ^ Pr. Mollon (Cambridge university), Pr. Jordan (Newcastle university) "Study of women heterozygote for colour difficiency" (Vision Research, 1993)

- ^ M. Neitz, T. W. Kraft, and J. Neitz (1998). “Expression of L cone pigment gene subtypes in females”. Vision Research 38: 3221–3225.

- ^ Neitz, Jay & Jacobs, Gerald H. (1986). "Polymorphism of the long-wavelength cone in normal human colour vision." Nature. 323, 623-625.

- ^ Jacobs, Gerald H. (1996). "Primate photopigments and primate color vision." PNAS. 93 (2), 577–581.

- ^ "Some Experiments on Color", Nature 111, 1871, in John William Strutt (Lord Rayleigh) (1899). Scientific Papers. University Press

- ^ Tom Fraser and Adam Banks (2004). Designer’s Color Manual: The Complete Guide to Color Theory and Application. Chronicle Books. ISBN 081184210X

- ^ Stephen Quiller (2002). Color Choices. Watson–Guptill. ISBN 0823006972

- ^ レオナルド・ダ・ビンチは1500年ごろ、赤・黄色・青・緑という四つの単純な色について手稿に書いている。See Rolf Kuenhi. “Development of the Idea of Simple Colors in the 16th and Early 17th Centuries”. Color Research and Application. Volume 32, Number 2, April 2007.

- ^ Resultby Leslie D. Stroebel, Ira B. Current (2000). Basic Photographic Materials and Processes. Focal Press. ISBN 0240803450

- ^ 光の強さ弱さ(輝度)を変えた場合には色相も変化するが(ベツォルト・ブリュッケ現象)、赤、黄色、青、緑付近の波長では色相はほとんど変化しない。

- ^ MS Sharon Ross, Elise Kinkead (2004). Decorative Painting & Faux Finishes. Creative Homeowner. ISBN 1580111793

- ^ Swirnoff, Lois (2003). Dimensional Color. W. W. Norton & Company. ISBN 0393731022

- ^ Bruce MacEvoy. “Do ‘Primary’ Colors Exist?” (Material Trichromacy section). Handprint. Accessed 10 August 2007.

- ^ “Development of the Idea of Simple Colors in the 16th and Early 17th Centuries”. Color Research and Application. Volume 32, Number 2, April 2007.

- ^ Bruce MacEvoy. “Secondary Palette.” Handprint. Accessed 14 August 2007. For general discussion see Bruce MacEvoy. “Mixing With a Color Wheel” (Saturation Costs section). Handprint. Accessed 14 August 2007.

- ^ Ervin Sidney Ferry (1921). General Physics and Its Application to Industry and Everyday Life. John Wiley & Sons

- ^ Frank S. Henry (1917). Printing for School and Shop: A Textbook for Printers' Apprentices, Continuation Classes, and for General use in Schools. John Wiley & Sons

- ^ 俗に、混色などと言われる。

- ^ たとえば、googleで“cmyk gamut”(CMYK、色域)で画像検索をした結果 を参照のこと。

- ^ E. Bruce Goldstein (1989). Sensation and Perception (3rd ed. ed.). Wadsworth Publishing Co. ISBN 0534096727

- ^ Michael Foster (1891). A Text-book of physiology. Lea Bros. & Co. p. 921

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- Handprint : do "primary" colors exist? – a comprehensive site on color primaries, color perception, color psychology, color theory and color mixing.

- The Color-Sensitive Cones at HyperPhysics