抗菌薬

抗菌薬(こうきんやく、英語: Antibacterial drugs)とは、細菌の増殖を抑制したり殺したりする働きのある化学療法剤のこと。真菌に抗菌スペクトルを持たない場合、抗細菌薬とも。

細菌による感染症の治療に使用される医薬品である。また、抗菌石鹸などの家庭用品に含有しているトリクロサンやトリクロカルバンなどの合成抗菌薬も同様である。

分類

[編集]効果分類

[編集]- 殺菌性抗菌薬

- 細菌を死滅させる作用のある抗菌薬。

- 静菌性抗菌薬

- 細菌の発育を抑制させる作用のある抗菌薬。

構造分類

[編集]以下のように分類される。

抗菌薬 ┣ 天然抗菌薬(抗生物質) ┃ ┣ β-ラクタム系 ┃ ┣ アミノグリコシド系 ┃ ┣ リンコマイシン系 ┃ ┣ クロラムフェニコール系 ┃ ┣ マクロライド系 ┃ ┣ ケトライド系 ┃ ┣ ポリペプチド系 ┃ ┣ グリコペプチド系 ┃ ┗ テトラサイクリン系 ┃ ┗ 半合成抗菌薬 ┃ ┗ドキシサイクリン・ミノサイクリン ┗ 合成抗菌薬 ┣ ピリドンカルボン酸(キノロン)系 ┣ ニューキノロン系 ┣ オキサゾリジノン系 ┗ サルファ剤系

抗菌薬の作用機序

[編集]細胞壁合成阻害薬

[編集]細胞壁合成阻害薬に分類される抗菌薬としてβラクタム系、ホスホマイシン、バンコマイシンがある。

細胞壁の合成経路

[編集]ほとんどの細菌は細胞膜の外側に細胞壁と呼ばれる構造を持つのに対して、動物細胞はこれを持たない。細菌は一般にグラム染色の染色像によりグラム陽性菌とグラム陰性菌に分類され、両者は細胞壁の構造の違いから区別されるが、いずれの細胞壁も共通してペプチドグリカンを構成成分として持つ。特にグラム陽性菌の細胞は高い内部の圧力を持ち、細胞壁に存在するペプチドグリカンによる構造体は、この圧力による破裂が発生しないようにしている。従ってペプチドグリカンを欠く細菌は、細胞膜が破裂して死んでしまう[1]。

細菌の細胞壁はムレインとも呼ばれ、2つのアミノ糖と10個のアミノ酸から構成されるムレインモノマーが、まるでレンガで作った壁のように組み立てられることで細胞壁が構成される。ムレインモノマーは細胞内で合成された後に細胞外へ輸送され、グリコシルトランスフェラーゼ (GT) と呼ばれる酵素とペニシリン結合タンパク質 (PBP) と呼ばれる酵素の両者の働きによって既存の細胞壁へ架橋され、細胞壁の合成が進められる。なお、この2つの酵素は必ずしも別のタンパク質であるとは限らず、大腸菌の場合はPBPが2つの酵素の働きを兼ねる。細胞壁合成阻害薬のうち、β-ラクタム系とバンコマイシンはPBPの作用を阻害するが、ホスホマイシンは細胞内におけるムレインモノマーの合成を阻害する[1]。

β-ラクタム系

[編集]

β-ラクタム系の抗菌薬は最も普及した抗菌薬で、アメリカ合衆国で処方される抗菌薬の65%はこの系統に属する。β-ラクタム系の中でもセフェム系は特に処方されることが多く、β-ラクタム系の処方のうちおよそ半分はセフェム系の抗菌薬である[2]。

β-ラクタム系はペニシリン結合タンパク質(PBP)の作用を阻害することで、その薬理効果を発揮する。PBPは、ムレインモノマーの分子中に存在するD-アラニル-D-アラニンを認識して架橋を形成し細胞壁の合成を進めるため、D-アラニル-D-アラニンは細胞壁合成において重要な役割を果たす。ペニシリンに代表されるβ-ラクタム系の抗菌薬はこのD-アラニル-D-アラニンに類似した構造をしているため、PBPに結合し、PBPはムレインモノマーに結合できなくなってしまう。結果的に細胞壁の架橋が不充分になり、細菌は破裂死する。これがβ-ラクタム系の作用機序である[1][3]。

β-ラクタム系はその名の通り、β-ラクタム環と呼ばれる構造を持っている。β-ラクタム系ではこれに付随する側鎖の構造を変えることで、抗菌スペクトルが異なる様々な抗菌薬が派生して開発されてきた[1]。副作用は主にアレルギー反応であり、特にアンピシリンとセファレキシンの組み合わせのように側鎖が類似したペニシリン系とセフェム系同士では、交差アレルギー反応が発現し易い。一方、ペニシリン系やセフェム系と異なり、β-ラクタム環に付随する5員環または6員環を持たないモノバクタムはアレルギー反応が少なく、ペニシリンに対しアレルギーを示す患者にも使用される[2][4][5][6]。

バンコマイシン

[編集]

β-ラクタム系がPBPと結合して細胞壁の合成を阻害するのに対し、バンコマイシンはムレインモノマーの一部であるD-アラニル-D-アラニンと結合し、GTによるムレインモノマーの重合を阻害することで作用するとされる。分子が大きいため細胞外膜を通過し難いという難点や、ヒトなどに投与した際の毒性の高さなどから「最後の手段」と呼ばれることもあるが、β-ラクタム系と作用機序が異なるため、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌のようにβ-ラクタム系の抗菌薬に対し耐性を示す細菌の感染に対し、治療薬として使用される[1][7]。ただし、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)なども現れた。

ホスホマイシン

[編集]上記2系統の細胞壁合成阻害薬と異なり、ホスホマイシンはムレインモノマーの部品であるN-アセチルムラミン酸の産生を阻害する。このためβ-ラクタム系と併用すると、相乗効果を示す[1][8]。

タンパク質合成阻害薬

[編集]

生物のDNAに保存された情報は転写によりmRNAに変換され、mRNAは翻訳されてタンパク質の合成に用いられる。リボソームはタンパク質合成の場であり、細菌の場合は70Sリボソームが、30Sサブユニットと50Sサブユニットの組み合わせによって構成される[3]。細菌のリボソームはヒトのリボソームとは部分的に異なった構造を持つため、これを利用して、タンパク質合成阻害薬は細菌のリボソームに高い親和性を持って作用する。タンパク質合成阻害薬の選択性は単に親和性に依存しており、量的な選択毒性を示す[1]。タンパク質合成阻害薬はその阻害対象によって30Sサブユニットを対象とする物と、50Sサブユニットを対象とする物の2つに大きく分類できる。前者にはアミノ配糖体とテトラサイクリン系が、後者にはクロラムフェニコール、マクロライド系が含まれる[3][注釈 1]。

アミノ配糖体(アミノグリコシド系)は1943年にStreptomyces griseusから分離されたストレプトマイシンに代表される抗生物質で、グラム陽性菌及びグラム陰性菌両者に対する広い抗菌スペクトルを持つ[9]。一方、アミノ配糖体の細胞内への取り込みには好気呼吸が必要であり、嫌気性菌に対しては有効性を欠く[10][11]。

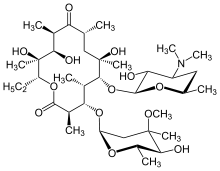

マクロライド系は、12-16の原子によって構成される大環状ラクトンと呼ばれる構造を持つ大きな分子で[12]、毒性が低く[13]、ブドウ球菌などのグラム陽性菌に優れた抗菌力を示す[14]。代表例として1952年に発見されたエリスロマイシンなどが知られる[12]。

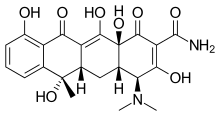

テトラサイクリン系も極めて抗菌スペクトルの広い抗生物質で、4つの連なった環状構造を核として持つ。テトラサイクリンの他、テトラサイクリンの側鎖を変更して脂溶性を高めたドキシサイクリン、ミノサイクリンが知られる。テトラサイクリン系抗生物質はリボソームと結合し、アミノアシル-tRNAとリボソームの結合を阻害することでタンパク質合成を阻害する[15]。

クロラムフェニコールは極めて広い抗菌スペクトルを持つ抗生物質である。しかしながら、骨髄毒性を示すなど毒性が強く、治療目的で使用されることは多くない[1][16]。

核酸合成阻害薬

[編集]核酸合成阻害薬はRNA合成阻害薬とDNA合成阻害薬に分類され、いずれも量的な選択毒性を示す。前者はRNAポリメラーゼを阻害してmRNAの合成を抑制する。リファンピシンはこの代表例で、抗結核薬として重要である[1]。

その他の抗菌薬

[編集]キノロン系やサルファ剤は核酸合成阻害を機序とした合成抗菌薬であり、狭義の抗生物質とは異なる。

キノロン系はDNA合成阻害薬でもあり、DNAジャイレースとトポイソメラーゼIVを阻害することでDNAの複製を阻害する。葉酸代謝系阻害薬はヒトが持たない葉酸代謝系を阻害するため、高い選択毒性を持つ。サルファ剤は葉酸代謝系阻害薬であり、同じ葉酸代謝系の別の経路を阻害するトリメトプリムと共にST合剤として使用される。ST合剤はグラム陽性・グラム陰性菌の他、原虫や真菌にも効果を示す[1]。

抗菌薬の薬理

[編集]

抗生物質の中で抗菌薬として用いられる薬物は、細菌が増殖するのに必要な何らかの代謝経路に作用することで、選択毒性、つまり、投与する生物に対して害は少なく、細菌に対して選択的に強い毒性を示す化合物である。例えば、β-ラクタム系抗菌薬はペニシリン結合タンパク質(PBP)との親和性を持ち、細胞壁の合成を阻害するが、そのいずれもが原核生物に特有のため、ヒトの細胞に対してはほとんど毒性を示さない[17]。

もっとも、抗生物質の中には抗菌性のみならず、抗ウイルス、抗真菌、抗寄生虫、抗腫瘍活性を示す物が存在する[17]。また、選択毒性を示さずに、全ての生物に対して毒性を示す抗生物質も存在する。例えばピューロマイシンはtRNAにアミノ酸を付加したアミノアシルtRNAに類似した構造を持つ、放線菌に由来する抗生物質だが、産生菌を含む全ての生物においてタンパク質合成を阻害する働きを持つ。このような選択毒性を持たない抗生物質が感染症治療に利用されることはないが、タンパク質合成系の研究などの研究用途では広く用いられる[18]。

また、抗菌薬の作用は一般に殺菌と静菌に分類される。殺菌的な抗菌薬はその名の通り細菌を死滅させる。一方、静菌的な抗菌薬は細菌の増殖を抑制するのみに留まり、静菌的な抗菌薬の濃度が低下すれば、細菌は再び増殖できる。また、抗菌薬が効く細菌の範囲を示す用語として「抗菌スペクトル」が用いられる。抗菌スペクトルは細菌の分類体系に従って記述される[19]。

また、抗菌薬は病原性を示していない細菌にも作用するため、多量に使用すると体内の常在菌のバランスを崩してしまう場合がある。それにより常在菌が極端に減少すると、他の細菌や真菌(カビ)などが爆発的に繁殖し、病原性を示す場合もある。さらに、生き残った菌が耐性化する耐性菌の出現も問題となっている。

抗菌薬の感受性

[編集]細菌感染症に対する化学療法に抗菌薬を用いる場合は、感染起因菌の抗菌薬に対する感受性を調べた上で、投与する抗菌薬を選択する事が理想である。迅速に当たりをつけるためには、グラム染色による検体の塗抹染色を行う。正確に抗菌薬の感受性を調べるためには、最小発育阻止濃度 (Minimum Inhibitory Concentration; MIC) の測定を行う。

なお、これは別に抗菌薬として使用される抗生物質に限らず、全ての抗生物質で実施し得る。つまり、細菌の増殖を抑制し得る、最小の抗生物質の濃度を割り出す方法であり、液体希釈法と寒天平板希釈法の2種が知られる他、簡易的な感受性ディスク法が医療現場では広く用いられている[1]。

抗菌性を評価する指標には他に最小殺菌濃度 (Minimum Bacteicidal Concentration; MBC) もあり、これは細菌の増殖を抑制するのみならず、殺すために必要な抗菌薬の最小濃度を意味する。一般にMICに比べMBCは高い値を取り、その差が小さい時には抗菌剤が殺菌的、差が大きい時には静菌的であることを意味する[19]。これらの指標は臨床の現場で抗菌薬の耐性を調べる目的のみならず、新規に開発された抗菌薬の活性を決定するためにも用いられる[20]。

抗菌薬による治療

[編集]抗菌薬は細菌感染を治療したり予防するために用いられるが[21]、メトロニダゾールのように原虫感染症に効果を示す物もある。

細菌感染症に対する化学療法に抗菌薬を用いる場合は、感染起因菌の抗菌薬に対する感受性を調べた上で、投与する抗菌薬を選択する事が理想である。しかし、ある症状が感染に起因することが疑われ、かつ、それを起因する病原体が明らかでない場合は経験的治療が行われる場合もある[22]。と言うのも、特に重篤な感染症を生じている場合などは、できるだけ速やかに抗菌薬を投与する必要性に迫られるからである。つまり、病原体の調査を待っていると、患者が感染症のために死亡しかねない場合などが、これである。そのため、重篤な感染症患者が運ばれてくることのある多くの救急部門では、抗菌薬を備えている[23]。経験的治療においては結果が出るのに数日かかる培養検査の結果を待たずに、症状に基づいて広域スペクトルの抗菌薬が投与される[21][22]。もっとも、厳密に感染起因菌を特定するためには培養などによる検査が必要だが、症状から病原体の推定が可能なこともある。例えば、蜂巣炎の病原体は、レンサ球菌やブドウ球菌が尤もらしいと推定できるため、培養で陽性が得られなくとも抗菌薬による治療を開始できる[22]。このように、ある程度、有効な抗菌薬を絞り込むことが可能な場合がある[22]。また、手術を避けるために急性虫垂炎に対して、抗菌薬が処方される場合もある[24]。

一方で、病原微生物が予め判明していたり、検査により特定された場合には、抗菌スペクトルの狭い抗菌薬が投与される。抗菌薬の投与に必要な費用を低減し、無効な抗菌薬投与による有害作用の発生を防ぎ、かつ耐性菌の出現を抑制するためには、病原体の特定が重要である[22]。培養によって病原体が特定された場合、次に薬剤感受性試験を行い、病原体が特定の抗菌薬の存在下で発育可能か試験する。薬剤感受性試験で得られたMICの値を基に、病原体が各薬物に対し、感受性か、耐性か、あるいは中間かを決定する。感受性の場合は、その抗生物質の常用量で、その感染症を治療できることを意味する。

抗菌薬が予防的に用いられる場合もあるが、予防的な投与は免疫抑制薬を服薬中の者、ガン患者のような免疫系の弱った者、これから手術が行われる患者のような本来は無菌的であるべき身体の内部への細菌の侵入が手術操作によって起きてしまう者への投与に限定され、特にヒト免疫不全ウイルス感染者における肺炎の防止のために投与される[21]。外科手術における抗菌薬の投与は、切開部位の感染を防止する。予防的な抗菌薬の投与は、口腔外科的な手術で重要な役割を担い、菌血症やそれに続く感染性心内膜炎を防止する。また、好中球減少症における感染防止にも使用され、これは特に化学療法によるがん治療を受ける者に対して行われる[25][26][27]。

ただし、抗菌薬への耐性菌が頻繁に検出されるようになってからは、それ以前に比べて予防投与の効果が低減している可能性もある[28]。

また、抗菌薬の場合は、仮に処方が適切であっても、患者の服薬コンプライアンスが悪いと、これも耐性菌の出現リスクを増やすとして問題視される。

抗菌薬の併用療法

[編集]結核菌などの耐性を生じ易い微生物が原因の感染症に対しては、数種類の抗結核薬を同時に使用する、併用療法が行われる[29]。

併用療法は経験的治療における抗菌スペクトラムの拡大、相乗効果による治療効果の増大、耐性菌出現の抑制などを目的として行われる[30]。急性の細菌感染においては、治療効果の向上のために、単剤よりも抗菌作用が強くなるように組み合わせた複数の抗菌薬が、相乗効果を狙って投与される場合がある[31][32]。

例えば、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌の感染では、フシジン酸とリファンピシンの併用により治療が行われる[31]。また例えば、グラム陰性菌感染に対して併用療法による治療を行う場合は、βラクタム系抗菌薬にアミノグリコシド系抗菌薬かニューキノロン系抗菌薬が組み合わされる[30]。

ただし、抗菌薬の組み合わせによっては、単剤投与の場合よりも抗菌活性が低下する場合もあり、これを拮抗作用と呼ぶ[31]。一般的には、静菌作用を持つ抗菌薬と、殺菌作用を持つ抗菌薬の組み合わせは、拮抗的である[31][32]。

また、併用療法の有効性は実験的条件下においてのみ実証されている場合があり、例えばグラム陰性菌に対する併用療法の臨床における効果については疑問視する意見もある[30]。

抗菌薬の副作用と疾病との関連

[編集]細菌による感染症の治療において、抗菌薬は病原性の細菌を殺したり増殖を抑えたりすることを期待して用いられるが、時に投与を受けた者に対して、危害を与える場合もある。ほとんどの抗菌薬が経口投与により下痢を引き起こし得るように普遍的な副作用もあるが、抗菌薬によっては固有の副作用を生じる場合がある[33]。しばしば抗菌薬の使用による副作用はアレルギーと同義的に扱われるが、アレルギー反応は抗菌薬による副作用の一部に過ぎない。抗菌薬による副作用は直接的なものと間接的なものに分けられる[22]。

アレルギー反応は抗菌薬の使用による直接的な副作用の代表である。IgE依存的な即時型アレルギー反応と、細胞性免疫による遅延型アレルギー反応の両者が生じ得るが、特に重篤となるのは即時型アレルギー反応によるアナフィラキシーショックである。2008年にアメリカ合衆国で行われた調査によれば[34]、薬剤の有害事象による救急外来の受診のうち19%が抗生物質と関係しており、その内79%がアレルギー反応に分類された[22]。

抗菌薬の毒性による副作用も直接的なものであり、投与された抗菌薬の量が多かったり、投与期間が長かったりする際に生じる。特に腎臓や肝臓の機能低下が生じた結果、抗菌薬のクリアランスに支障が生じている患者の治療で使用する際に注意が必要である[22]。軽度の副作用としてはテトラサイクリン系による歯の黄染、エリスロマイシンによる消化管の蠕動充進、リファンピシンによる色素沈着などが知られる。より重篤な副作用としてはアミノグリコシド系などによる回復不能な聴覚障害、フルオロキノロンによる関節毒性と網膜症、メトリニダゾールやリネゾリドによる末梢神経障害、リネゾリドによる乳酸アシドーシスやセロトニン症候群などがある[33]。

間接的な副作用は細菌叢に及ぼす影響で発生した菌交代によって発生し、クロストリジウム・ディフィシルによる腸炎に代表され[22]、他にも外陰膣カンジダ症との関連が知られる[35]。

抗菌薬によるクロストリジウム・ディフィシル腸炎

[編集]このクロストリジウム・ディフィシル腸炎は、抗菌薬の投与などが原因で、正常な腸内細菌叢が撹乱されて菌交代症が生ずる事で発生すると考えられている[36]。正常腸内細菌叢を掻き乱す事は、Clostridium difficile に増殖の機会を与える[37]。つまり、この疾患は抗菌薬起因性下痢の1つである[38]。Clostridium difficile 腸炎の発生は、抗菌薬であるニューキノロン、セファロスポリン、クリンダマイシンの使用と強く相関している[39]。

一部の研究者は、日常的な家畜への抗菌薬の使用がClostridium difficile などの流行に結び付く危険性があると指摘した[40]。

抗菌薬によるビタミン不足

[編集]抗菌薬が腸内細菌叢に影響を与えた結果、腸内細菌叢が生合成していたビタミンが、腸内細菌叢によって充分に生合成されなくなり、これが原因で、ビタミン不足に陥る可能性がある。

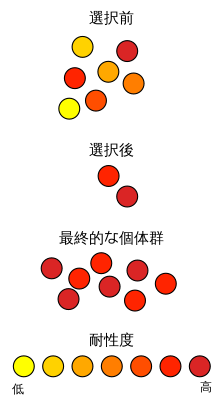

抗菌薬の家畜への投与

[編集]最も賛否が割れているのは、成長促進を目的とした経済動物に対する長期の低容量の抗菌薬の使用である。これは動物の治療を目指すための投与ではなく、畜産業における経済的利点から抗菌薬が投与されているのである。しかしながら、低容量の抗菌薬の長期にわたる使用を行うと、抗菌薬が作用しても生き残る細菌が多いなどの理由で耐性菌が出現し易い。そして耐性菌は、畜産動物の間のみならず、食事や環境を通してヒトにも伝播し得る[41]。加えて、畜産業における抗菌薬の使用による経済的な利得も無いか、仮に有ったとしても、耐性菌の出現による損害に比して、小さな額である[41]。

1950年代から、アメリカ合衆国の農家で薬用量に満たない低用量の抗菌薬の家畜への投与が、家畜の体重増加を大幅に早めるために利用されてきた。肥育目的で用いられた抗生物質に分類される抗菌薬としては、例えば、ペニシリン、オキシテトラサイクリン、エリスロマイシン、スピラマイシン、タイロシン、ミカマイシン、チオペプチンなど多岐にわたる[42]。実験動物のマウスへの抗菌薬の低用量投与でも体重増加を示した。生後6か月のヒトの幼児でも抗菌薬の投与と体重増加が関連を示していた[43]。

しかし、このような抗菌薬の使用法は、抗菌薬に対する耐性菌の発生リスクを高める。例えば、バンコマイシンに類似した抗菌薬であるアボパルシンは、グラム陽性菌に効果を示す抗菌薬として家禽やブタの肥育のために使用されるが、アボパルシンを使用した農場ではバンコマイシン耐性腸球菌が検出され易くなる。バンコマイシン耐性腸球菌はイギリス、ドイツ、デンマークの家畜から検出されており、この耐性菌が欧米の医療施設で急速に拡散したと考えられている[44]。

EUは2006年に家畜を肥育させる目的での抗菌薬の使用を禁止した[43]。デンマークでの研究では、家畜の肥育を目的としたアボパルシンの使用禁止のみではバンコマイシン耐性腸球菌の検出率は下がらなかったのに対し、さらにマクロライド系抗菌薬の使用も禁止したところ、バンコマイシン耐性腸球菌の検出率が減少した。これはバンコマイシン耐性遺伝子vanAとマクロライド耐性遺伝子ermBが連鎖して伝播するためだと説明されている[44]。

なお、日本の農林水産省は、家畜において抗菌薬の耐性菌発生リスクの軽減のために「責任ある慎重使用」を求めている[45]。

また、アメリカ食品医薬品局によると、2019年の1年間でアメリカ合衆国内において動物用に販売された、医療用にも使用される抗菌薬の量は6,189,260 kgに上り、その内67%をテトラサイクリン系抗生物質が占めていた。なお、動物に対する抗菌薬の使用量は2015年の9,702,943 kgが最大であり、それと比べると36%減少した。また、動物の種別では牛と豚に対する抗菌薬の使用がそれぞれ2,529,281 kgと2,582,399 kgに及び、これは動物に対する抗菌薬の使用量のそれぞれ41%と42%を占めていた[46]。

耐性と乱用

[編集]抗菌薬耐性のメカニズム

[編集]

抗菌薬の耐性のメカニズムは大きく

- (1) 抗菌薬の取り込み低下や排出促進による抗菌薬の蓄積防止[47][3]、

- (2) 抗菌薬の分解や修飾による不活化[47][3]、

- (3) 抗菌薬の標的分子の変異や修飾による親和性の低下や過剰生産による抗菌薬の量的無効化

抗菌薬の取り込み低下や排出促進による抗菌薬の蓄積防止による耐性機構の例として、緑膿菌の自然耐性が挙げられる。全ての抗菌薬は細菌の外膜を通過し、菌体内で蓄積することで機能を発揮するが、緑膿菌の外膜は抗菌薬の透過性が低く、一般に抗菌薬が効き難い。また、細胞内へ透過したβラクタム系抗菌薬やキノロン系抗菌薬を排出することでも耐性を持つ[47][48]。

抗菌薬の分解や修飾による不活化は、βラクタム系抗菌薬に対する耐性の主要なメカニズムである。典型的な例としてβラクタマーゼによるβラクタム系抗菌薬に対する耐性機構が知られており、βラクタマーゼはベータラクタム環構造を加水分解することで、ペニシリンを始めとしたβラクタム系抗菌薬とPBPの結合を阻害し、細菌に耐性をもたらす[47]。これまでに数百種類のラクタマーゼが発見されており、一般的にはA、B、C、Dの4種類のクラスに分類される[1][3][49]。特にニューデリー・メタロβラクタマーゼ-1 (NDM-1) と呼ばれるβラクタマーゼは他のラクタマーゼと異なり特定の菌種のみならず多数の菌種に共有される、NDM-1の遺伝子を持つプラスミドが他の系統の耐性遺伝子も持つためにプラスミドを保持する細菌が多剤耐性を獲得し、子供の下痢の原因となる大腸菌にも伝播し得るために、環境中に広がり易いといった特徴を持ち、世界的に保健衛生上の脅威として認識されている[50][51]。

なお、天然物に由来する抗生物質や半合成抗菌薬と異なり、サルファ剤やキノロン系などの合成抗菌薬を分解・修飾する酵素は発見されていない。このような抗菌薬に対する耐性は、抗菌薬の標的分子の変異や修飾による親和性の低下や過剰生産による抗菌薬の量的無効化によって獲得される[47]。例えばキノロン系抗菌薬への耐性はDNAジャイレースやDNAトポイソメラーゼのような酵素をコードする遺伝子に変異が生じた結果として発生する[3]。合成抗菌薬のみならず、天然物に由来する抗生物質や半合成抗菌薬に対する耐性も同様の機構で獲得される場合がある。例えばテトラサイクリンは16SリボソームRNAと結合することでタンパク質合成を阻害する抗生物質であるが、アクネ菌やヘリコバクター・ピロリで16SリボソームRNA遺伝子の変異による耐性獲得が報告された[49]。

多剤耐性菌

[編集]近年においてはメチシリン耐性黄色ブドウ球菌や多剤耐性結核菌のように、複数の抗菌薬に対し耐性を示す細菌が出現している。複数の抗菌薬に対し耐性を示すことを多剤耐性 (multidrug-resistant; MDR) と呼び、また多剤耐性を持つ細菌を多剤耐性菌と呼ぶ。加えて多剤耐性菌よりもさらに耐性の多い細菌を超多剤耐性 (extensively drug-resistant; XDR) 菌、全ての抗生物質に対し耐性を示す細菌を汎耐性 (pandrug-resistant; PDR) 菌と呼び、公衆衛生上の脅威となっている[52][53]。例えば、アメリカ疾病予防管理センターはアメリカ合衆国内で年間23,000人以上が多剤耐性を示す細菌の感染によって死亡していると推定している[54]。結核菌も含めて多数の細菌において多剤耐性の菌株が出現しており、治療用の抗生物質への耐性のために罹患率と死亡率の増加した微生物は、スーパーバグと呼ばれることもある[55]。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌や頭文字を取ってESKAPEと呼ばれる一群の細菌種(Enterococcus faecium、Staphylococcus aureus、Klebsiella pneumoniae、Acinetobacter baumannii、Pseudomonas aeruginosa、およびエンテロバクター属菌)がこれに含まれ、多剤耐性を示す院内感染起因菌として問題視される[51][56]。

乱用防止キャンペーン

[編集]

耐性菌問題の解決を試みている組織は、不必要な抗菌薬の使用を削減するキャンペーンを行っている[57]。耐性菌問題への対応のため、アメリカ合衆国では省庁横断の耐性菌タスクフォースが作られた。タスクフォースにはアメリカ疾病予防管理センター (CDC)、アメリカ食品医薬品局 (FDA)、アメリカ国立衛生研究所 (NIH)、などの機関が参加している[58]。

| 人工透析施設 | 12 - 37% |

| 小児科 | 4.0 - 46.7% |

| クリティカルケア | 14 - 60% |

| 外来 | 10.5 - 69.0% |

| 病院・三次医療機関 | 21 - 73% |

| 長期ケア施設 | 21 - 73% |

| 総合診療 (GP) | 45 - 90% |

OECDは抗菌薬の処方の5割以上は、不適切であるとしている[59]。最も不適切な処方が行われているのは総合診療(GP)であった[59]。

一般市民を対象としたキャンペーンも行われ、アメリカ合衆国ではChoosing Wisely、フランスでは政府による“Antibiotics are not automatic” キャンペーンが開始され(2002年)、不必要な抗菌薬の処方削減を目指している[59][60]。

臨床ガイドライン

[編集]The first rule of antibiotics is try not to use them, and the second rule is try not to use too many of them.[61]

(抗菌薬の第1のルールは使わないようにすること、第2のルールは使う種類を多くし過ぎないようにすることである。)—Paul L. Marino、ICUブック 第3版[62]

Choosing Wisely勧告では、呼吸器ウイルス感染症に対して抗菌薬を処方してはならない[59]。米国家庭医学会(AAFP)ガイドラインでは「児童・成人の風邪に対して抗菌薬を使用してはならない(should not be used, エビデンスレベルA)と勧告している[63]。米国品質保証委員会(NCQA)によるHEDISにおいては、2005年から「急性気管支炎への抗菌薬の処方はゼロにすべき(should be zero)」と勧告した[64]。

英国国立医療技術評価機構(NICE)ガイドラインでは、抗菌薬の処方を控える、もしくは遅らせるべき患者として、急性中耳炎、 急性咽喉炎/急性咽頭炎/急性扁桃炎、 風邪、 急性鼻副鼻腔炎、 急性咳/急性気管支炎を挙げている[65]。日本感染症学会と日本化学療法学会の合同ガイドラインでは、ウイルス性急性気管支炎に対しては、慢性呼吸器疾患を抱えていない限り、抗菌薬の投与を原則として推奨しない(推奨レベルA, エビデンスレベルI)[66]。

薬剤耐性菌を生む問題があり感染症においても適正使用が呼び掛けられ、感染症でもない状況での抗菌薬の不適切な使用は戒められる[67]。

種類

[編集]β-ラクタム系

[編集]ペニシリン系

[編集]- ペニシリンG(PCG・DBECPCG ペニシリンG・バイシリンG)

- アンピシリン(ABPC ソルシリン・ビクシリン)

- バカンピシリン(BAPC ペングッド)

- レナンピシリン(LAPC バラシリン)

- シクラシリン(ACPC バストシリン)

- アモキシシリン(AMPC アモリン・サワシリン・パセトシン)

- ピブメシリン(PMPC メリシン)

- アスポキシシリン(ASPC ドイル)

- クロキサシリン(MCIPC)

- ピペラシリン(PIPC ペントシリン)

- メチシリン(DMPPC)

- 複合ペニシリン系薬

- βラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系薬

セフェム系

[編集]- 第一世代

- 第二世代

- 第三世代

- セフジニル(CFDN セフゾン)

- セフジトレン・ピボキシル(CDTR-PI メイアクト)

- セフテラム・ピボキシル(CFTM-PI トミロン)

- セフポドキシム・プロキセチル(CPDX-PR バナン)

- セフカペン・ピボキシル(CFPN-PI フロモックス)

- セフォタキシム(CTX クラフォラン・セフォタックス)

- セフトリアキソン(CTRX ロセフィン)

- セフォペラゾン(CPZ セフォペラジン・セフォビッド)

- セフメノキシム(CMX ベストコール)

- セフタジジム(CAZ モダシン)

- セフチブテン(CETB セフテム)

- セフィキシム(CETB セフスパン)

- セフォジジム(CDZM ケニセフ)

- ラタモキセフ(LMOX シオマリン)

- セフチゾキシム(CZX エポセリン)

- 第四世代

- βラクタマーゼ阻害剤配合セフェム系

カルバペネム系

[編集]- イミペネム - ただし、イミペネム・シラスタチン合剤(IPM/CS、チエナム)として用いられる。

- パニペネム - ただし、パニペネム・ベタミプロン合剤(PAPM/BP、カルベニン)として用いられる。

- メロペネム(MEPM メロペン)

- ビアペネム(BIPM オメガシン)

- ドリペネム(DRPM フィニバックス)

- テビペネム(TBPM オラペネム)

モノバクタム系

[編集]ペネム系

[編集]- ファロペネム(FRPM ファロム)

アミノグリコシド系

[編集]- カナマイシン(KM)

- ストレプトマイシン(SM)

- ネオマイシン

- ゲンタマイシン(GM ゲンタシン)

- フラジオマイシン(FRM ソフラチュール)

- トブラマイシン(TOB トブラシン)

- アミカシン(AMK)

- アルベカシン(ABK ハベカシン)

- アストロマイシン

- イセパマイシン(ISP)

- ベカナマイシン(AKM カネンドマイシン)

- ジベカシン(DKB パニマイシン)

- ミクロノマイシン

- ネチルマイシン

- パロモマイシン

- リボスタマイシン(RSM ビスタマイシン)

- シソマイシン

- スペクチノマイシン(SPCM トロピシン)

リンコマイシン系

[編集]ホスホマイシン系

[編集]- ホスホマイシン(FOM ホスミシン)

テトラサイクリン系

[編集]- テトラサイクリン(TC アクロマイシン)

- オキシテトラサイクリン(OTC テラマイシン)

- デメチルクロルテトラサイクリン(DMCTC レダマイシン)

- ドキシサイクリン(DOXY ビスラマイシン)

- ミノサイクリン(MINO ミノマイシン)

クロラムフェニコール系

[編集]- クロラムフェニコール(CP クロロマイセチン・クロマイ)

マクロライド系

[編集]- 14員環マクロライド

- 含窒素15員環マクロライド

- アジスロマイシン(AZM ジスロマック)

- 16員環マクロライド

ケトライド系

[編集]- テリスロマイシン(TEL ケテック)

ポリペプチド系

[編集]グリコペプチド系

[編集]ストレプトグラミン系

[編集]- キヌプリスチン・ダルホプリスチン(QPR/DPR シナシッド)

キノロン系

[編集]ピリドンカルボン酸系またはオールドキノロン系

[編集]ニューキノロン系

[編集]- 第3世代キノロン フルオロキノロン FQs

- 第4世代キノロン エイトメトキシキノロン EMQ

サルファ剤

[編集]葉酸代謝阻害剤

[編集]- ST合剤(TMP/SMX バクタ・バクトラミン)

- ジアフェニルスルホン(DDS, レクチゾール)

オキサゾリジノン系

[編集]- リネゾリド(LZD ザイボックス)

関連項目

[編集]脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l 平松啓一・中込治 編集「第III章 細菌学総論」『標準微生物学』(10版)、2009年。ISBN 978-4-260-00638-5。

- ^ a b Bush, Karen; Bradford, Patricia A. (2016-08). “β-Lactams and β-Lactamase Inhibitors: An Overview” (英語). Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine 6 (8): a025247. doi:10.1101/cshperspect.a025247. ISSN 2157-1422. PMC 4968164. PMID 27329032.

- ^ a b c d e f g h Kapoor, Garima; Saigal, Saurabh; Elongavan, Ashok (2017). “Action and resistance mechanisms of antibiotics: A guide for clinicians” (英語). Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology 33 (3): 300. doi:10.4103/joacp.JOACP_349_15. ISSN 0970-9185. PMC 5672523. PMID 29109626.

- ^ Mirakian, R.; Leech, S. C.; Krishna, M. T.; Richter, A. G.; Huber, P. A. J.; Farooque, S.; Khan, N.; Pirmohamed, M. et al. (2015-02). “Management of allergy to penicillins and other beta-lactams” (英語). Clinical & Experimental Allergy 45 (2): 300–327. doi:10.1111/cea.12468.

- ^ Trubiano, Jason A.; Stone, Cosby A.; Grayson, M. Lindsay; Urbancic, Karen; Slavin, Monica A.; Thursky, Karin A.; Phillips, Elizabeth J. (2017-11). “The 3 Cs of Antibiotic Allergy—Classification, Cross-Reactivity, and Collaboration” (英語). The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice 5 (6): 1532–1542. doi:10.1016/j.jaip.2017.06.017. PMC 5681410. PMID 28843343.

- ^ Jeimy, Samira; Ben-Shoshan, Moshe; Abrams, Elissa M.; Ellis, Anne K.; Connors, Lori; Wong, Tiffany (2020-12). “Practical guide for evaluation and management of beta-lactam allergy: position statement from the Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology” (英語). Allergy, Asthma & Clinical Immunology 16 (1): 95. doi:10.1186/s13223-020-00494-2. ISSN 1710-1492. PMC 7653726. PMID 33292466.

- ^ Butler, Mark S; Hansford, Karl A; Blaskovich, Mark A T; Halai, Reena; Cooper, Matthew A (2014-09). “Glycopeptide antibiotics: Back to the future” (英語). The Journal of Antibiotics 67 (9): 631–644. doi:10.1038/ja.2014.111. ISSN 0021-8820.

- ^ Falagas, Matthew E.; Vouloumanou, Evridiki K.; Samonis, George; Vardakas, Konstantinos Z. (2016-04). “Fosfomycin” (英語). Clinical Microbiology Reviews 29 (2): 321–347. doi:10.1128/CMR.00068-15. ISSN 0893-8512. PMC 4786888. PMID 26960938.

- ^ Jospe-Kaufman, Moriah; Siomin, Liza; Fridman, Micha (2020-07-01). “The relationship between the structure and toxicity of aminoglycoside antibiotics”. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 30 (13): 127218. doi:10.1016/j.bmcl.2020.127218. ISSN 1464-3405. PMC 7194799. PMID 32360102.

- ^ Ramirez, Maria S.; Tolmasky, Marcelo E. (2010-12). “Aminoglycoside modifying enzymes”. Drug Resistance Updates: Reviews and Commentaries in Antimicrobial and Anticancer Chemotherapy 13 (6): 151–171. doi:10.1016/j.drup.2010.08.003. ISSN 1532-2084. PMC 2992599. PMID 20833577.

- ^ Krause, Kevin M.; Serio, Alisa W.; Kane, Timothy R.; Connolly, Lynn E. (2016-06). “Aminoglycosides: An Overview” (英語). Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine 6 (6): a027029. doi:10.1101/cshperspect.a027029. ISSN 2157-1422. PMC 4888811. PMID 27252397.

- ^ a b Vázquez-Laslop, Nora; Mankin, Alexander S. (2018-09). “How Macrolide Antibiotics Work”. Trends in Biochemical Sciences 43 (9): 668–684. doi:10.1016/j.tibs.2018.06.011. ISSN 0968-0004. PMC 6108949. PMID 30054232.

- ^ Brook, Itzhak; Wexler, Hannah M.; Goldstein, Ellie J. C. (2013-07). “Antianaerobic antimicrobials: spectrum and susceptibility testing”. Clinical Microbiology Reviews 26 (3): 526–546. doi:10.1128/CMR.00086-12. ISSN 1098-6618. PMC 3719496. PMID 23824372.

- ^ 西野 武志「薬剤耐性菌の耐性機構に関する研究―とくに自然耐性機構の解明―」『日本化学療法学会雑誌』第62巻第2号、2014年、177-191頁。

- ^ Griffin, Michael O.; Fricovsky, Eduardo; Ceballos, Guillermo; Villarreal, Francisco (2010-09). “Tetracyclines: a pleitropic family of compounds with promising therapeutic properties. Review of the literature” (英語). American Journal of Physiology-Cell Physiology 299 (3): C539–C548. doi:10.1152/ajpcell.00047.2010. ISSN 0363-6143. PMC 2944325. PMID 20592239.

- ^ Oong, Ginny C.; Tadi, Prasanna (2021). Chloramphenicol. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. PMID 32310426

- ^ a b Dalhoff, Axel (2021-02). “Selective toxicity of antibacterial agents-still a valid concept or do we miss chances and ignore risks?”. Infection 49 (1): 29–56. doi:10.1007/s15010-020-01536-y. ISSN 1439-0973. PMC 7851017. PMID 33367978.

- ^ Aviner, Ranen (2020). “The science of puromycin: From studies of ribosome function to applications in biotechnology” (英語). Computational and Structural Biotechnology Journal 18: 1074–1083. doi:10.1016/j.csbj.2020.04.014. PMC 7229235. PMID 32435426.

- ^ a b 石田恒雄『抗菌剤の特性と抗菌メカニズム』マテリアルライフ学会、2011年2月28日。doi:10.11338/mls.23.21。2021年8月24日閲覧。

- ^ Andrews, Jennifer M. (2001-07-01). “Determination of minimum inhibitory concentrations” (英語). Journal of Antimicrobial Chemotherapy 48 (suppl_1): 5–16. doi:10.1093/jac/48.suppl_1.5. ISSN 1460-2091.

- ^ a b c Antibiotics Simplified.. Jones & Bartlett Publishers. (2011). pp. 15–17. ISBN 978-1-4496-1459-1

- ^ a b c d e f g h i Leekha S, Terrell CL, Edson RS (February 2011). "General principles of antimicrobial therapy". Mayo Clinic Proceedings. 86 (2): 156–167. doi:10.4065/mcp.2010.0639. PMC 3031442. PMID 21282489。

- ^ Hung KK, Lam RP, Lo RS, Tenney JW, Yang ML, Tai MC, Graham CA (December 2018). "Cross-sectional study on emergency department management of sepsis". Hong Kong Medical Journal = Xianggang Yi Xue Za Zhi. 24 (6): 571–578. doi:10.12809/hkmj177149. PMID 30429360。

- ^ Rollins KE, Varadhan KK, Neal KR, Lobo DN (October 2016). “Antibiotics Versus Appendicectomy for the Treatment of Uncomplicated Acute Appendicitis: An Updated Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials”. World Journal of Surgery 40 (10): 2305–2318. doi:10.1007/s00268-016-3561-7. PMID 27199000.

- ^ Flowers CR, Seidenfeld J, Bow EJ, Karten C, Gleason C, Hawley DK, et al. (February 2013). "Antimicrobial prophylaxis and outpatient management of fever and neutropenia in adults treated for malignancy: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline". Journal of Clinical Oncology. 31 (6): 794–810. doi:10.1200/JCO.2012.45.8661. PMID 23319691。

- ^ Bow EJ (July 2013). "Infection in neutropenic patients with cancer". Critical Care Clinics. 29 (3): 411–441. doi:10.1016/j.ccc.2013.03.002. PMID 23830647。

- ^ Freifeld, Alison G.; Bow, Eric J.; Sepkowitz, Kent A.; Boeckh, Michael J.; Ito, James I.; Mullen, Craig A.; Raad, Issam I.; Rolston, Kenneth V. et al. (2011-02-15). “Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America” (英語). Clinical Infectious Diseases 52 (4): e56–e93. doi:10.1093/cid/cir073. ISSN 1058-4838.

- ^ 冲中 敬二「抗がん剤治療患者における感染症対策について」『日本化学療法学会雑誌』第68巻第1号、2020年、132-142頁。

- ^ Kerantzas, Christopher A.; Jacobs, William R. (2017-05-03). Rubin, Eric J.; Collier, R. John. eds. “Origins of Combination Therapy for Tuberculosis: Lessons for Future Antimicrobial Development and Application” (英語). mBio 8 (2). doi:10.1128/mBio.01586-16. ISSN 2161-2129. PMC 5350467. PMID 28292983.

- ^ a b c Tamma, Pranita D.; Cosgrove, Sara E.; Maragakis, Lisa L. (2012-07). “Combination Therapy for Treatment of Infections with Gram-Negative Bacteria” (英語). Clinical Microbiology Reviews 25 (3): 450–470. doi:10.1128/CMR.05041-11. ISSN 0893-8512. PMC 3416487. PMID 22763634.

- ^ a b c d Ocampo PS, Lázár V, Papp B, Arnoldini M, Abel zur Wiesch P, Busa-Fekete R, et al. (August 2014). "Antagonism between bacteriostatic and bactericidal antibiotics is prevalent". Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 58 (8): 4573–4582. doi:10.1128/AAC.02463-14. PMC 4135978. PMID 24867991。

- ^ a b Bollenbach T. (October 2015). “Antimicrobial interactions: mechanisms and implications for drug discovery and resistance evolution”. Current Opinion in Microbiology 27: 1–9. doi:10.1016/j.mib.2015.05.008. PMID 26042389.

- ^ a b Barnhill, Alison E.; Brewer, Matt T.; Carlson, Steve A. (2012-08). “Adverse Effects of Antimicrobials via Predictable or Idiosyncratic Inhibition of Host Mitochondrial Components” (英語). Antimicrobial Agents and Chemotherapy 56 (8): 4046–4051. doi:10.1128/AAC.00678-12. ISSN 0066-4804. PMC 3421593. PMID 22615289.

- ^ Shehab, Nadine; Patel, Priti R.; Srinivasan, Arjun; Budnitz, Daniel S. (2008-09-15). “Emergency Department Visits for Antibiotic‐Associated Adverse Events” (英語). Clinical Infectious Diseases 47 (6): 735–743. doi:10.1086/591126. ISSN 1058-4838.

- ^ Gonçalves, Bruna; Ferreira, Carina; Alves, Carlos Tiago; Henriques, Mariana; Azeredo, Joana; Silva, Sónia (2016-11). “Vulvovaginal candidiasis: Epidemiology, microbiology and risk factors” (英語). Critical Reviews in Microbiology 42 (6): 905–927. doi:10.3109/1040841X.2015.1091805. ISSN 1040-841X.

- ^ 話題の感染症 ディフィシル菌感染症の基礎と臨床 モダンメディア 2010年10月号(第56巻10号) (PDF)

- ^ Curry J (2007年7月20日). “Pseudomembranous Colitis”. WebMD. 2008年11月17日閲覧。

- ^ 鈴木康夫、抗生物質起因性腸炎の診療 日本消化器病学会雑誌 107巻 (2010) 12号 p.1897-1904, doi:10.11405/nisshoshi.107.1897

- ^ Luciano, JA; Zuckerbraun, BS (December 2014). “Clostridium difficile infection: prevention, treatment, and surgical management”. The Surgical clinics of North America 94 (6): 1335–1349. doi:10.1016/j.suc.2014.08.006. PMID 25440127.

- ^ “Scientists probe whether C. difficile is linked to eating meat”. CBC News. (2006年10月4日). オリジナルの24 October 2006時点におけるアーカイブ。

- ^ a b McEwen, Scott A.; Collignon, Peter J. (2018-04-06). Aarestrup, Frank Møller; Schwarz, Stefan; Shen, Jianzhong et al.. eds. “Antimicrobial Resistance: a One Health Perspective” (英語). Microbiology Spectrum 6 (2). doi:10.1128/microbiolspec.ARBA-0009-2017. ISSN 2165-0497.

- ^ 田中 信男・中村 昭四郎 『抗生物質大要―化学と生物活性(第3版増補)』 p.26 東京大学出版会 1984年10月25日発行 ISBN 4-13-062020-7

- ^ a b ロブ・ナイト等、山田卓司等訳、「細菌が人をつくる」p139、TEDブックス、2018年5月30日、ISBN 978-4-255-01057-1

- ^ a b Wegener, Henrik C (2003-10). “Antibiotics in animal feed and their role in resistance development” (英語). Current Opinion in Microbiology 6 (5): 439–445. doi:10.1016/j.mib.2003.09.009.

- ^ “家畜に使用する抗菌性物質について”. 農林水産省 (2016年10月27日). 2016年11月1日閲覧。

- ^ “2019 Summary Report on Antimicrobials Sold or Distributed for Use in Food-Producing Animals | FDA”. www.fda.gov. 2021年9月29日閲覧。

- ^ a b c d e f Yoneyama, Hiroshi; Katsumata, Ryoichi (2006-05-23). “Antibiotic Resistance in Bacteria and Its Future for Novel Antibiotic Development” (英語). Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 70 (5): 1060–1075. doi:10.1271/bbb.70.1060. ISSN 0916-8451.

- ^ Lambert, P. A. (2002). “Mechanisms of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa”. Journal of the Royal Society of Medicine 95 Suppl 41: 22–26. ISSN 0141-0768. PMC 1308633. PMID 12216271.

- ^ a b Alekshun, Michael N.; Levy, Stuart B. (2007-03). “Molecular Mechanisms of Antibacterial Multidrug Resistance” (英語). Cell 128 (6): 1037–1050. doi:10.1016/j.cell.2007.03.004.

- ^ Nordmann, Patrice; Poirel, Laurent; Carrër, Amélie; Toleman, Mark A.; Walsh, Timothy R. (2011-02). “How To Detect NDM-1 Producers” (英語). Journal of Clinical Microbiology 49 (2): 718–721. doi:10.1128/JCM.01773-10. ISSN 0095-1137. PMC 3043507. PMID 21123531.

- ^ a b Moellering, Robert C. (2010-12-16). “NDM-1 — A Cause for Worldwide Concern”. New England Journal of Medicine 363 (25): 2377–2379. doi:10.1056/NEJMp1011715. ISSN 0028-4793. PMID 21158655.

- ^ Magiorakos, A.-P.; Srinivasan, A.; Carey, R.B.; Carmeli, Y.; Falagas, M.E.; Giske, C.G.; Harbarth, S.; Hindler, J.F. et al. (2012-03). “Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance” (英語). Clinical Microbiology and Infection 18 (3): 268–281. doi:10.1111/j.1469-0691.2011.03570.x.

- ^ 俊英, 岡島; 雅之, 五十嵐; 陽子, 江口; 龍太郎, 内海 (2019). “多剤耐性細菌に有効な次世代型抗菌薬”. 化学と生物 57 (7): 416–427. doi:10.1271/kagakutoseibutsu.57.416.

- ^ Munita, Jose M.; Arias, Cesar A. (2016-03-25). Kudva, Indira T.; Zhang, Qijing. eds. “Mechanisms of Antibiotic Resistance” (英語). Microbiology Spectrum 4 (2). doi:10.1128/microbiolspec.VMBF-0016-2015. ISSN 2165-0497. PMC 4888801. PMID 27227291.

- ^ Davies, Julian; Davies, Dorothy (2010-09). “Origins and Evolution of Antibiotic Resistance” (英語). Microbiology and Molecular Biology Reviews 74 (3): 417–433. doi:10.1128/MMBR.00016-10. ISSN 1092-2172. PMC 2937522. PMID 20805405.

- ^ Rice, Louis B. (2008-04-15). “Federal Funding for the Study of Antimicrobial Resistance in Nosocomial Pathogens: No ESKAPE” (英語). The Journal of Infectious Diseases 197 (8): 1079–1081. doi:10.1086/533452. ISSN 0022-1899.

- ^ Larson E (2007). “Community factors in the development of antibiotic resistance.”. Annu Rev Public Health 28: 435–447. doi:10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144020. PMID 17094768.

- ^ CDC - Antibiotic / Antimicrobial Resistance (Report). アメリカ疾病予防管理センター. 12 March 2009.

- ^ a b c d e Tackling Wasteful Spending on Health, OECD, (2017-01), doi:10.1787/9789264266414-en, ISBN 9789264266599

- ^ Sabuncu E, David J, Bernède-Bauduin C et al. (2009). Klugman, Keith P.. ed. “Significant reduction of antibiotic use in the community after a nationwide campaign in France, 2002–2007”. PLoS Med 6 (6): e1000084. doi:10.1371/journal.pmed.1000084. PMC 2683932. PMID 19492093.

- ^ Marino PL (2007). “Antimicrobial therapy”. The ICU book. Hagerstown, MD: Lippincott Williams & Wilkins. p. 817. ISBN 978-0-7817-4802-5

- ^ ポール L. マリノ『ICUブック 第3版』メディカル・サイエンス・インターナショナル、2008年3月。ISBN 978-4-89592-500-6。

- ^ Fashner J, Ericson K, Werner S (2012). “Treatment of the common cold in children and adults”. Am Fam Physician 86 (2): 153–159. PMID 22962927.

- ^ Barnett, Michael L.; Linder, Jeffrey A. (2014). “Antibiotic Prescribing for Adults With Acute Bronchitis in the United States, 1996-2010”. JAMA 311 (19): 2020. doi:10.1001/jama.2013.286141. ISSN 0098-7484.

- ^ CG69: Respiratory tract infections (self-limiting): prescribing antibiotics (Report). 英国国立医療技術評価機構. July 2008.

- ^ 一般社団法人日本感染症学会、公益社団法人日本化学療法学会 JAID/JSC感染症治療ガイド・ガイドライン作成委員会「JAID/JSC感染症治療ガイドライン―呼吸器感染症―」『日本化学療法学会雑誌』第62巻、一般社団法人日本感染症学会、公益社団法人日本化学療法学会、2014年1月、71頁。

- ^ 厚生労働省健康局結核感染症課『抗微生物薬適正使用の手引き 第一版』(pdf)(レポート)厚生労働省、Jun 2017。2017年12月10日閲覧。