化学兵器

| 大量破壊兵器 | ||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||

| 種類 | ||||||||||||||||||||||||||||

|

生物兵器 化学兵器 核兵器 放射能兵器 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 国別 | ||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 関連 | ||||||||||||||||||||||||||||

|

核兵器の歴史 広島・長崎 核実験 |

||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||

化学兵器(かがくへいき、英語: chemical weapon)とは、毒ガスなどの毒性化学物質により、人や動植物に対して被害を与えるため使われる兵器のこと[1]。化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(CWC、略称:化学兵器禁止条約)では、毒性化学物質の前駆物質や、それを放出する弾薬・装置も含むものとしている[1]。

リシンや細菌毒素など、自然由来の毒物を用いる場合は、化学兵器ではなく生物兵器に分類される[1]。

概要

[編集]化学兵器はNBC兵器の“C”(Chemical)に当たり、核兵器(N)や生物兵器(B)と並ぶ大量破壊兵器の一つである。毒ガスとして知られる兵器が主流で、マスタードガス(イペリット)やサリン、VXガスなどが著名である。常温・常圧下でも気体である毒ガス兵器ばかりでなく、固体や液体(粘度の高いものを含む)のものもある。後者は、高い揮発性で気体となって拡散するタイプばかりではなく、液体が噴霧された霧状の状態で効果を発揮するものも含む。

化学兵器と呼ばれる範囲は、時代や条約によって若干異なる。警察の催涙ガスとして現用されるクロロアセトフェノン(CNガス)のように、死亡リスクや後遺症の恐れは少ないものも、軍事用に使われれば化学兵器に含めることがある(いわゆる非致死性兵器)。化学兵器禁止条約では、2条に化学兵器の定義を置き、このほか特に検証措置の対象とする種類については、附属書の表に記載している。

日本国政府の同条約解釈では、致死率の低いジフェニルシアノアルシンないしジフェニルクロロアルシン(両者の大日本帝国陸軍での呼称「あか剤」)及びCNガス(同じく「みどり剤」)を化学兵器としている[2]。

近代的な化学兵器は第一次世界大戦で登場し、大量に使用された。しかしその後は、禁止条約が発効したことに加え、後述する特性から運用が難しいこと、さらには国際世論による批判が強いために、実戦使用例は限られている。

初期の化学兵器は呼吸器や眼、皮膚など人体組織を蝕む化学反応を起こす有害な物質が利用された。1930年代後半にはサリンなどに代表される神経性の毒物(神経ガス)が開発された。神経性の毒物は、神経系の信号伝達を不可能にして破壊することから、少量でも致命傷となる。生存しても予後が悪く、運動機能や感覚機能に後遺症が残りやすい。また人体の代謝機能を破壊し、徐々に人体を蝕む薬品もあり、即効性はないものの致死性のこれらの兵器では、予後は極めて悪い。致死率は低くとも重篤な後遺症の危険性がある兵器用薬剤もある。

冒頭で述べたように、毒ガスとは称しても常温・常圧では液体や固体のものが多い。気体や霧状、微粉末にして散布したり、砲弾や爆弾に詰めて爆発の衝撃で飛散させたりすることによって、兵器としての効果を発揮する。ミサイルやロケット弾の弾頭、さらには地雷や手榴弾に充填して使用されることもある。第一次世界大戦では常温で塩素をボンベで戦場に持ち込み、敵軍に向けて放出する方法も使われた。

近代的な大量破壊兵器としての生物・化学兵器とは別に、動植物由来の毒を塗った毒矢は、狩猟だけでなく戦争にも古来使われてきた。過去には、刃物に毒物を塗るといった研究もされているが、近代戦での実用例はない(弾に毒を仕込んだ特殊銃はゲオルギー・マルコフ暗殺に使われた)。

兵器としての特性

[編集]兵器としては以下のような「長所」を持つ。

- 防護装備の不十分な目標に対しては、一度に多数の死傷者を生じさせられる。(大量破壊兵器)

- 核兵器に比べると、開発や生産が技術的に容易である。

- 心理的効果が高く、敵兵に恐怖心を与える。

- 火薬使用量が少なく、通常弾薬の生産と競合しにくい。

- 種類によっては殺傷効果に持続性があり、敵の進撃経路を継続的に限定できる。

他方で、次のように兵器としては運用が限定される「短所」もある。

- 散布状況が天候や風向きに左右されて効果が予想しにくく、味方や非戦闘員(民間人)に被害を与えかねない。

- 現在では戦線の歩兵はガスマスクを携行し、車両は対NBC兵器装備を備えているのが普通なので効果が薄い。

- 大量生産するにはある程度の化学工業水準を要する。特に第一次世界大戦頃では、量産能力のある国は限られた。

- 被害者の障害が残る。

- 環境被害がある。特に持続性がある種類のもの。

- 化学兵器など大量破壊兵器による報復だけでなく、第三国による軍事介入や国際世論の非難を招く恐れが高い(例:米軍によるシリアのシャイラト空軍基地攻撃)。

現代の正規戦用兵器としてみると、法的問題からの制約のみでなく、技術的にも運用が難しい面がある。化学防護服や装甲車両を備えた軍隊、気密性が高い基地施設といった防護の充実した目標には、行動・活動を阻害することはできるものの、効果は限定的と言える。またイスラエルのように、住宅や市街地にも防毒マスクや避難シェルターが行き渡っている国もある。

もっとも防護装備が不十分な軍隊や、多くの国の民間人に対する攻撃方法としては有効であり、しばしば利用される。例えばイラクのフセイン政権はクルド人虐殺に使用したとされ、シリア騒乱でもアサド政権軍が使用した疑惑がある。すなわち、装備の良好な軍隊には効果が薄く、民間人や非正規軍には被害が出やすい兵器だということが言える。

化学兵器は「貧者の核兵器」とも呼ばれ[3]、核兵器を開発するために必要な技術・資金に乏しい国、あるいはテロ組織による生産・利用が危惧されている。

分類

[編集]致死性と非致死性

[編集]化学兵器は致死性と非致死性に分類されることがある[3]。もっとも、非致死性と呼ばれていても、文字通りに死亡の危険がないわけではなく、濃度や暴露時間などによるため分類は相対的である。例えば、モスクワ劇場占拠事件においては、非致死性のはずの無力化ガスと称するKOLOKOL-1が使用された結果、人質を含む129名が死亡する事態となっている。

効果・毒性を加味すると、以下のような種類に分けられる。

即効性と遅効性

[編集]化学兵器は即効性のものと遅効性のものが存在する。

即効性のものは主に人員を即時に殺傷することを目的としている。一般に殺傷能力の点では優れるが、環境中に放たれてから分解されるまでの時間が短く、加害の持続効果はあまりない。神経ガスの多くが該当する。

遅効性のものは、即効性のものより一般に殺傷能力の点では劣るが、環境中での分解に時間がかかるため、長時間散布地域一帯を汚染する効果がある。場合によってはその汚染事実が被害側には容易に判別できないために、汚染の拡大が期待でき、拡大後に効果が生じることになる。戦場であれば比較的後方の補給路や集積地、又は都市部や農地への無差別的な攻撃によって、補給能力、指揮能力、産業経済、政治、医療負担などの多様な方面から継戦能力を減殺する目的で使用される[4]。ただし、第一次世界大戦におけるマスタードガスのように前線利用がされることもある。

遅効性の影響は、環境因子の影響も含めて不明の点が多く、信頼性のある知見は得られていない[5]。長期的な影響については、精神的な影響も含め、慢性疾患の増加等があげられている[5]。

使用の歴史

[編集]前史

[編集]化学兵器使用の起源は、化学兵器の定義によって異なってくる。広い定義をとれば、古くは唐辛子を燃した煙を利用するものが明代の中国の書物にも登場している。より殺傷力のある兵器として人類史上初めて使用された化学兵器は、ペロポネソス戦争でスパルタ軍が使用した亜硫酸ガスであるといわれている。

近代に入ると科学技術の発達や化合物の発見などから、より効力の大きな毒物が開発された。ナポレオン戦争時には、銃剣にシアン化水素(青酸)を塗ることがプロイセン軍に対して提案されたが、採用はされなかった[6]。このような状況から化学兵器の本格使用に対する危惧も生まれ、1899年には毒ガス禁止宣言などがされた。日露戦争では硫黄ガスが使用された。

警察用にはフランスで臭化酢酸エチルなどの催涙ガスが実用化された。

第一次世界大戦

[編集]

化学兵器がその威力のほどを広く知らしめたのが第一次世界大戦だった。1914年からイギリス・フランス・ドイツの各国が、クロロアセトンやヨード酢酸エチルなどの催涙剤の配備を始め、遅くとも1915年3月までには散発的な催涙ガスの実戦使用が行われた。塹壕戦で戦線が膠着する中で、突破手段としての期待が化学兵器に集まるようになった。

中でもハーバー・ボッシュ法の開発で知られるフリッツ・ハーバーを擁したドイツは毒ガス開発で他国に大幅に先んじることとなり、1915年1月31日、ドイツ軍が東部戦線のボリモウ(Bolimow)でロシア軍に対して初めて大規模な毒ガス放射を実施した。さらに4月22日にイーペル戦線でフランス軍に対して塩素ガスを使用し、化学兵器の脅威が世界的に知られるようになった。この戦いでは5700本のボンベに詰められた150~300tの塩素が放出され、フランス軍を局地的に壊乱状態に陥れた。イギリス軍も同年9月には塩素ガスを使用した。同年12月にはドイツ軍がホスゲンガスを同様に使用し始め、改良型のジホスゲンも使われるようになった。これらは風向きを考慮に入れ、相手陣地の風上からいぶすような方法が取られた。

これらのガスを吸引した兵士は、高濃度のガスにさらされればもちろん全身の組織を塩素による化学反応で破壊されて死亡したわけだが、低濃度でも呼吸器官に甚大な被害を受け、死亡しないまでも、呼吸困難に陥って長い間症状に苦しむことから、非人道的な兵器として恐れられた。

まもなくガスマスクが広く利用されるようになると、吸引によって作用するだけではなく、直接皮膚に損傷を与える化学兵器の開発が進められた。そして実用化されたのが、皮膚に作用するびらん剤の一種であるマスタードガスで、1917年7月12日にイーペル戦線で投入された。マスタードガスは、浸透性が強く防護が困難で、最初の使用地名から「イペリット」と恐れられるようになった。英仏米もマスタードガスの実戦投入を進め、当時ドイツ軍の一兵士として前線にいたアドルフ・ヒトラーもマスタードガスで負傷したと言われる。

運用法も改良が進み、ボンベ解放方式に代わって、化学剤を充填した化学砲弾や、イギリスのリーベンス投射器のような毒ガス撒布兵器が開発された。ガスマスクへの対抗策として、フィルターを浸透しやすい種の催涙ガスを混用し、ガスマスク装着を困難とさせる戦術も行われた[7]。敵軍の士気を落とす目的で、無毒な煤煙でいぶす戦術も行われたという。

第一次世界大戦中に開発された化学剤の種類は約30種に及んだ。米英独仏の4ヶ国で生産された化学剤の総量は、塩素が19万8千t、ホスゲンが19万9千t、マスタードガスが1万1千tとされる。中でも化学工業の発達していたドイツの割合が高く、塩素の5割、ホスゲンの9割、マスタードガスの7割がドイツで生産された。うち12万4千t(化学砲弾など6600万発)が実戦使用された。イギリス国防総省によると、化学兵器による両軍の死傷者は130万人、うち死者は9万人に上るという[7]。

戦間期

[編集]1920年代から趙恒惕、曹錕、馮玉祥、張作霖ら北洋軍閥の総帥たちは皆、化学兵器への関心を表明していた[8]。張作霖が瀋陽に化学兵器製造施設を建設するためドイツのウィッテ社と契約し、マスタードガス、ホスゲン、塩素ガスの製造を監督させるためにロシア人とドイツ人の化学技術者を雇ったことが報告されている[8]。また、趙恒惕は、1921年8月に比較的少数のガス発生弾を受領している[8]。しかし、呉佩孚は、化学兵器が非人道的であると非難した[8]。軍閥間の衝突が起きていた時期の化学戦に関する確認された報告はなく、ソビエト連邦による化学兵器の訓練や装備に関する国民党と共産党への支援を証明するものはない[8]。1920年代から1930年代前半にかけてのソビエト連邦及びドイツとの化学兵器分野での協力から化学兵器の知識は手に入れていた可能性は高い[8]。

1925年にはジュネーヴ議定書が締結され、戦争における化学兵器使用が禁じられたが、生産・開発・保有は禁止されなかったため[3]、なお国家間での戦闘でも化学兵器使用はなくならなかった。第二次エチオピア戦争ではイタリア陸軍がエチオピア軍に対して、マスタードガスを使用した。もっとも軍事的な効果は余りなく、そもそも期待されてもいなかった[9]。イタリア側はエチオピア側の拡張弾頭(ダムダム弾)の使用に対する報復として化学兵器の使用を決定している[9]。1930年、霧社事件鎮圧のため、11月3日、渡辺錠太郎台湾軍司令官は宇垣一成陸軍大臣に宛てびらん性の投下弾及び山砲弾の交付及び使用許可を求めたが、11月5日、陸軍省は対外的その他の関係上詮議できないと回答した。そのため、台湾軍は台湾総督府中央研究所に「特殊弾」 (青酸瓦斯と催涙性瓦斯を発生させる甲三弾)の試作を命じ、11月8日、少なくとも三発を航空機より投下させたが、効果は不明であった。その後、11月14日、山砲用催涙弾 (みどり、甲一弾)300発が「恒春丸」に積まれて基隆に到着し、うち100発が18日の総攻撃で使用されたが、軍による効果についての評価は明白でない[10]。

第二次世界大戦

[編集]

1938年出版の『戦時歩兵教育の参考』の中、中国家屋の掃蕩要領に関して「○ガス」と焼夷弾の使用を示唆する記述がある。[11]日中戦争開戦から2年後の1939年5月、参謀総長・閑院宮載仁親王の名前で大陸指第452号が出され、中国北部の北支那方面軍司令官に対し、「きい剤」を使用した作戦の研究が指示された[12]。同時に「支那軍以外」への被害は極力少なくするように指示するなど「使用の秘匿」のために万般の処置が講ぜられた[12]。1939年7月の晋東作戦で北支那方面軍所属の毒ガス戦部隊が、中国軍相手に「あか」弾約230発、「きい」弾約50発を砲撃した戦闘詳報が見つかっている[13]。

1940年から1945年まで、蒋介石と国民党は兪大維の直接指揮の下で納渓で化学戦センターを運用し、精鋭の第一化学打撃師団の司令部も同地に置かれた[14]。また、昆明にはジョン・ミドルトン准将の指揮する化学司令部があった[14]。1943年、第一連隊はビハール州のラームガル訓練センターで米軍の化学戦部隊の将校により教育を受けた[14]。1945年、第三連隊は化学迫撃砲兵部隊として運用された[14]。これら化学戦部隊の国共内戦後の運命は不明であるが、日本軍が放棄した化学兵器とアメリカから国民党に引き渡された化学弾は、1949年に共産党の手に落ちた[14]。

「毒ガスが使用される」という風評被害により軍隊内の士気が低下する問題が指摘されたほか、毒ガスを航空機や投下する爆弾や大陸間弾道ミサイルにより散布する技術の発達により、非戦闘地域にいる民間人にまで化学兵器に対する恐怖心が蔓延し、社会問題となった。[要出典]

冷戦期

[編集]第二次世界大戦後、冷戦時代になっても化学兵器研究は続いた。ドイツの技術を基礎としたVXガスなどの神経ガスが開発された。化学兵器による侵略やゲリラ的な活動が懸念され、大きな社会不安となってあらわれた。核兵器に比べて開発が容易な「貧者の核兵器」としても警戒された。

アメリカは、ベトナム戦争において、森林での戦闘に長けていた南ベトナム解放民族戦線に苦戦していたことから、焼夷弾による森林の焼き討ちと平行して、大規模な枯葉剤の散布を実行した。枯葉剤にダイオキシン類が混じっていたことから、広範囲に汚染を引き起こし、ベトナム全土で異常出産の問題を発生させたともいわれる。

イラン・イラク戦争では、イラク軍が、イラン軍や国内のクルド人地区に対して神経ガスやマスタードガスを使用した。1987年6月28日にはイラク軍がクルド人が居住するサルダシュトへガス攻撃を実施。市街地の民間人を故意に標的にした初の化学兵器による攻撃となった[15]。また1988年にはクルド人住民多数が死亡するハラブジャ事件が発生した。

湾岸戦争でも、イラク軍がイスラエルなどに対して化学兵器搭載の弾道弾を使用するのではないかと警戒されたが、これは実際には使用されなかった。ほかには北イエメン内戦でのエジプト軍による使用など、紛争地域における化学兵器の使用を行う事例が見られた。なお、イラクの化学兵器はイラク武装解除問題で争点となり、イラク戦争のきっかけともなった。

現在

[編集]

化学兵器禁止条約(CWC)の成立などにより、国家間の紛争解決手段としての化学兵器使用にはかなりの制約がかかるようになった一方で、テロリストが使用することが危惧されている。また旧東側諸国ではソビエト連邦の崩壊時のような国家体制の激変時に軍隊が保有していた化学兵器が(核兵器や生物兵器と同様に)不法に流出したのではないかと危惧されている。

1994年には、世界で初めての化学兵器による無差別テロである松本サリン事件が、日本でオウム真理教により起こされた。この事件では、7名の死者・660人の負傷者を出した。この事件の後、同教団は1995年に再び、東京都地下鉄内で地下鉄サリン事件という大規模なサリンガスによるテロ事件を起こして、死者14名、負傷者5,510名という大惨事となった。

この事件を受け、日本ではサリン等による人身被害の防止に関する法律をはじめとする国内法による規制を強化し、自衛隊では従来の災害救助任務の範疇に、毒ガス汚染に対応することを決定した。他の国でも年々悪化するテロリストの問題に、化学兵器に対する備えを始める所も出てきた。

また、暴動鎮圧や対テロ戦闘用などの非致死性兵器としては、広義の化学兵器に含まれる薬剤の研究、配備が現在も行われている。実戦例としてモスクワ劇場占拠事件においては、ロシア治安部隊が、無力化ガスと称するKOLOKOL-1を使用した。ただし、結果として人質を含む129名が中毒死しており、KOLOKOL-1の非致死性には疑問が生じている。計画のみで終わったものとしてオカマ爆弾が知られる。

2013年にはシリア内戦においてサリンなどの化学兵器が使用され、アサド政権側の仕業とした欧米が軍事介入を示唆、10月にシリアは化学兵器禁止条約に加盟し、備蓄していた化学兵器の全面廃棄に合意した。これを受けて、調査や廃棄活動に従事した化学兵器禁止機関に同年のノーベル平和賞が授賞された。しかし2017年にアサド政権が再び化学兵器を使用したとして、アメリカ軍がシリアのシャイラト空軍基地に巡航ミサイル攻撃を行っている。

2014年にはイスラム過激派組織・ISILがイラクでの戦闘で塩素ガスを使用したと報じられた。

防護手段

[編集]

化学兵器に対する防護手段は、化学剤の影響を防ぐ防毒、化学兵器使用を速やかに察知するための検知、化学兵器による汚染を除去する制毒・除毒(除染)などからなっている。敵対する両陣営が毒ガスに対し拮抗した技術や装備を持った場合は、お互い報復を恐れて毒ガスが使用されることは少ないが、相手の装備が劣っていて報復の恐れがない場合は容赦なく使用される可能性がある。したがって、今日も何処の軍隊でも対化学装備は欠かせない。

まず、防毒対策として、吸引を防ぐガスマスクや、びらん剤などにも対抗するための化学防護服が開発されている。ただし、防護服は通気性が悪く、呼吸に制限があり、着用者に疲労を強いることから、アメリカ軍では任務志向防護態勢(MOPP)の考えで、着用準備から着用まで化学兵器対応を取るようになっている。このほか、防護マスクには軍馬などの動物兵器用のものもある。現代の装甲戦闘車両の多くは、一定の気密性能や空気清浄フィルターなどを備え、化学兵器対策を含めたNBC防護を施されている。なお、付着した化学剤による汚染拡大を防止するために、使用した車両や衣服の洗浄等も重要である。

化学兵器は視認困難なものが多いので、各種の検知器が研究されている。西側各国で現用されている代表的な検知キットとしてM256A1が挙げられ、これは検知紙による試験を行うものである。最も原始的な検知手段としては、毒物に敏感なカナリアなどの小鳥を用いる方法がある。マスタードガスなどのように特有の臭気があるものは、人間が臭気を感知して速やかに防毒装備を着用することで、被害が軽減される。高級な検知手段としては、日本の化学防護車のような化学偵察車両を配備している例もある。

戦場においては、汚染された地域を行動する必要が生じる場合もあるので、汚染を除去ないし軽減させて軍隊の通行を可能にするような制毒手段が用いられることもある。具体的には使用された化学剤の種類にもよるが、土壌に定着しているマスタードガスなどに対してはさらし粉を撒布する方法や、地面を掘り返して清浄な土砂で通路分の地面を覆う方法などがある。サリンは水と反応させることで加水分解できる(#化学兵器の廃棄処理も参照)。

これらの防護手段は軍用に限ったものではなく、民間防衛の一環としても用いられる。特に、都市に対する使用が警戒された第二次世界大戦などでは、市民へのガスマスク配備が行われた。NBCテロへの警戒感の高まりから、テロとしての化学兵器使用を想定した民間向けの対策がとれている例もある。

防護手段自体を無効化するための裏をついた化学兵器を使ってくる場合もある。そのために数種類の防毒マスクなどが準備される場合もある(例:一般的に見られるような防毒面から、背負いボンベ式、浄化槽を介した空気浄化式などがある)。 [[画像:]]

法的規制

[編集]法的規制の経緯

[編集]1899年にハーグで開かれた万国平和会議において、最初の明文による化学兵器の国際規制が決められた。この会議では、「ハーグ陸戦条約」規則23条で毒物(1号)及び不必要な苦痛を与える兵器・投射物・物質(5号)の使用禁止が規定されたほか、窒息性ガス・毒ガスの使用を禁ずる「毒ガスの禁止に関する宣言[16]」も採択された。後者は、窒息性ガス及び有毒ガスの撒布を唯一の目的とした投射物の使用を禁止した内容だったが、ボンベから放出される方式の化学兵器は許されるとの解釈の余地があるなどの問題があった。第一次世界大戦では、これらの条約にもかかわらず、各国による化学兵器の大量使用を防止することはできなかった。

第一次世界大戦での化学戦の悲惨な結果を踏まえ、1925年には「ジュネーヴ議定書」(「窒息性ガス、毒性ガスまたはこれらに類するガスおよび細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書」)が締結された。この条約により戦争での化学兵器使用が禁止されることとなったが、保有や研究までは禁止されなかった。議定書は1928年に発効した。

第二次世界大戦後の1968年に国連軍縮委員会の議題として化学兵器の禁止があがり、翌年にはウ・タント国連事務総長の提出した報告書「化学・細菌兵器とその使用の影響」が契機となり、国連総会で化学兵器・生物兵器の禁止決議が採択された。1972年に生物兵器の保有禁止を定めた「生物兵器禁止条約」にも、化学兵器の生産や貯蔵の禁止に向けた交渉努力規定が盛り込まれている(9条)。その後もジュネーブ軍縮委員会での協議や米ソ間の2国間条約締結が行われ、ついに1992年には「化学兵器禁止条約」により、使用だけでなく軍事目的の保有や研究も多国間条約で規制されるに至った。1997年には同条約の履行を監視する化学兵器禁止機関(OPCW)が設立された。

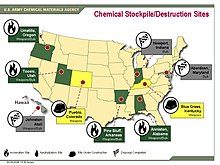

条約は化学兵器の保有国に原則として2007年までの廃棄を求めていた。ロシアは2017年9月27日、廃棄完了を宣言した(ロシアは旧ソ連時代に化学兵器の開発・生産に力を入れ、一時は約4万トンと世界最大の保有国であった)。アメリカ合衆国は財源不足を理由に期限を延長しており、2017年時点では廃棄は未完了である[17]。

このほか、日本では、オウム真理教による化学テロをきっかけに化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律やサリン等による人身被害の防止に関する法律といった国内法による化学テロ予防を行っている。

合法的な使用

[編集]化学兵器禁止条約下でも、同条約第2条9項の規定により、国内の暴動鎮圧を含む法の執行のための目的で化学兵器を使用することは認められている。一般的に考えて非致死性のものについてのみ適用されるべきであるが、使用を認める物質と禁止されている物質の明確な規定はない。また、たとえ非致死性であるとしても曝露量によっては生命に影響する可能性があり、実際にロシアではモスクワ劇場占拠事件において無力化ガスと称するKOLOKOL-1の使用で人質を含む129人の死者を出し、犯罪者は全員死亡している。

個人の護身目的の使用については規定がないため、催涙スプレーなどに条約で禁止されている物質が使用されている場合の扱いについては各国の司法判断に任されている。実情として、トウガラシスプレー(OCガス)のような禁止物質を使う市販品は珍しくない。

化学兵器の廃棄処理

[編集]

化学兵器の特性上、使用期間切れや条約による規制などで廃止とされた化学兵器の廃棄については、注意深い処理を行うことが必要である。

主に反応性の強い薬品では、太陽光に含まれる紫外線などの働きにより、短期間で無害な物質に分解するとされるが、中には長期間の汚染を発生させ、核兵器ほどではないにせよ周辺環境を悪化させるものもある。無毒化処理には強酸性や強アルカリ性の薬品と反応させたり、強力な紫外線照射や電流といったエネルギーを与え、分解又は化合を促すことで無毒化させる。または大量注水して安全濃度にまで薄めるなどの方法も取られるが、単純に薄めた場合は有害な汚水が大量に発生することもあり、広域土壌の除染には向かない。ただしサリンは加水分解によって無毒化するため、水の散布が有効である。

かつては土中への埋没処分や海洋投棄がしばしば行われたが、これが現在でも問題となっている事例がある。

日本では、神奈川県寒川町、千葉県習志野市では、裸地以外の舗装や植栽等がされている土地について、土地改変時に安全を確保するための注意事項を示した安全マニュアル(土地改変指針)を土地所有者や建設事業者等に配布し、毒ガスが埋まっていることを環境省が周知した。他にも、毒ガスの埋まっている可能性が高い場所を環境省は発表している。化学兵器と思われる埋設物を発見した場合には、被害拡大を防ぐために専門家に相談することが必要である。

また、平成19年度版環境白書によると神奈川県の平塚市においては、一部地域の地下水及び土壌から有機ヒ素化合物が検出されたため、表層土壌調査などを実施した結果、有機ヒ素化合物の原体と考えられる白い塊及び汚染土壌が発見された。平塚市には、かつて旧日本海軍の化学戦研究機関が存在していた[18]。ほかにもいくつかの発見事例があり、化学兵器禁止機関への報告などがされている[19]。なお、茨城県神栖市において、有機ヒ素化合物による地下水汚染と健康被害が報告され旧日本軍の遺棄兵器ではないかと疑われたものの調査により旧軍由来ではないものと発表された[20]。

旧日本軍が太平洋戦争末期に中国領内に化学兵器を遺棄したとも考えられており、旧日本軍の遺棄化学兵器を処分するため、多額の費用を捻出することが決定された。ただし、これ以外にも中ソ両軍が放棄していたものが相当数含まれるとの憶測もあり、議論を呼んでいるほか、日本敗戦時に中国軍に引き渡された兵器に対する処理義務はなかったとの主張も見られる。この処理に関しては日中間で1999年に『日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書』が取り交わされている(詳細は遺棄化学兵器問題を参照)。

化学兵器を使った事件・戦い

[編集]- オウム真理教 - 化学兵器によるテロなど言った、その兵器による事件を実際に起こした宗教団体。これをきっかけにオウム対策法であるサリン防止法が制定されることとなった。その事件らの詳細はオウム真理教事件を参照。

- モスクワ劇場占拠事件 ‐ 無力化ガスを使用した。

- オソヴィエツ要塞防衛戦 - 第一次世界大戦でドイツ軍の化学兵器使用により、血が吹き出し、皮膚がただれ、包帯だらけのロシア兵達がドイツ軍を撃退した様子から各国の報道が誇張して「死者達の攻撃」と呼んだ。

- イランに対するイラクの化学攻撃

出典

[編集]- ^ a b c “生物兵器・化学兵器とは”. 外務省ホームページ. 2023年3月9日閲覧。

- ^ 「赤剤及び緑剤については、生命活動に対する化学作用により、人または動物に対し一時的に機能を著しく害する状態を引き起こし得ることから、条約上の毒性化学物質、すなわち化学兵器に該当するということで、私ども、これを判定いたしております。」(第168回国会 外務委員会 第3号 西政府参考人答弁)

- ^ a b c d e 遺棄化学兵器の安全な廃棄技術に向けて 日本学術会議 平成13年7月23日

- ^ 加藤健二郎『いまこそ知りたい自衛隊のしくみ』 日本実業出版社、2004年 ISBN 4534036957

- ^ a b “生物・化学兵器への公衆衛生対策 WHOガイダンス”. 世界保健機関 (2004年). 2020年10月10日閲覧。

- ^ 小林、69頁。

- ^ a b 小林、74頁。

- ^ a b c d e f Eric Croddy, "China's Role in the Chemical and Biological Disarmament Regimes", The Nonproliferation Review, Spring 2002, p. 17.

- ^ a b ニコラス 2011, pp. 50–51.

- ^ 春山明哲「霧社事件と毒ガス作戦 (台湾)」、『世界戦争犯罪事典』、文藝春秋、2002年8月10日、ISBN 4-16-358560-5、64頁。

- ^ “戦時歩兵教育の参考 - 国立国会図書館デジタルコレクション”. dl.ndl.go.jp. 2019年6月30日閲覧。

- ^ a b “毒ガス部隊、公式記録 日中戦争中の使用報告、初の確認”. 毎日新聞. 2019年7月8日閲覧。

- ^ “旧陸軍毒ガス詳報、確認 中国北部で使用部隊が記録”. 東京新聞 TOKYO Web. 2019年7月8日閲覧。

- ^ a b c d e Eric Croddy, "China's Role in the Chemical and Biological Disarmament Regimes", The Nonproliferation Review, Spring 2002, p. 18.

- ^ “イラン・イラク戦争開戦から40年、生存者が語る毒ガス攻撃の恐怖”. AFP (2020年9月23日). 2020年9月27日閲覧。

- ^ 原文:Declaration on the Use of Projectiles the Object of Which is the Diffusion of Asphyxiating or Deleterious Gases; July 29, 1899

- ^ ロシアが化学兵器全廃 未履行の米を批判 日本経済新聞 2017年9月28日(共同通信による配信記事)

- ^ 海軍技術研究所の碑 平塚市[リンク切れ]

- ^ 国内における旧日本軍の老朽化化学兵器廃棄問題の現状 - 外務省、2004年4月作成。

- ^ 神栖市HP[リンク切れ]

参考文献

[編集]- アンソニー・トゥ『中毒学概論ー毒の科学ー』じほう、1999年。

- アンソニー・トゥ『化学・生物兵器概論 基礎知識、生体作用、治療と政策』じほう、2001年。

- (財)日本中毒情報センター『改訂版 症例で学ぶ中毒事故とその対策』じほう、2000年。

- 内藤裕史『中毒百科 改訂第2版』南江堂、2001年。

- 「特集:化学兵器」化学同人『化学』Vol.52 No.11(1997)

- 小林直樹「化学戦」『知られざる特殊兵器』学習研究社〈歴史群像アーカイブ〉、2008年、68頁。

- ジョナサン・B・タッカー『神経ガス戦争の世界史―第一次世界大戦からアル=カーイダまで』みすず書房、2008年。

- ニコラス・ファレル『ムッソリーニ(下)』柴野均(訳)、白水社、2011年。ISBN 9784560081426。

関連項目

[編集]- 化学戦

- 化学兵器の一覧、バイナリー兵器(二種混合型化学兵器)

- 生物兵器

- ツィクロンB ‐ ドイツのガス室で使われた毒ガス。

- マルセル・ジュノー - 第二次エチオピア戦争での毒ガスの使用を報告した赤十字国際委員会派遣員。

- 開発

- フリッツ・ハーバー - 「毒ガスの父」とも称される化学者。

- 516部隊 - 旧日本軍の化学兵器研究機関。

- 大久野島 - 旧日本軍は、同島で毒ガスの研究開発を行っていた。

- ジョンストン島 - アメリカ軍の大規模な化学兵器関連施設があった。