マダガスカル

- マダガスカル共和国

- Repoblikan'i Madagasikara(マダガスカル語)

République de Madagascar(フランス語) -

(国旗) (国章) - 国の標語:Tanindrazana, Fahafahana, Fandrosoana

(マダガスカル語: 祖国、自由、進歩) - 国歌:Ry Tanindrazanay malala ô

-

公用語 マダガスカル語、フランス語 首都 アンタナナリボ 最大の都市 アンタナナリボ 独立

- 日付フランスより

1960年6月26日通貨 マダガスカル・アリアリ 2(MGA) 時間帯 UTC+3 (DST:なし) ISO 3166-1 MG / MDG ccTLD .mg 国際電話番号 261 -

註1: 2007年4月27日より

註2: 2003年8月 から 翌2004年12月31日までは マダガスカル・フランと併用

マダガスカル共和国(マダガスカルきょうわこく)、通称マダガスカルは、アフリカ大陸の南東海岸部から沖へ約400キロメートル離れた西インド洋にあるマダガスカル島および周辺の島々からなる島国。首都はアンタナナリボである。

概要

[編集]マダガスカル島は、日本の国土面積の約1.6倍の広さを持つ、六大陸を除いた世界で4番目に大きな島。先史時代にゴンドワナ超大陸の分裂に伴いアフリカ大陸から分かれ、さらにその後の8800万年前ごろにインド亜大陸とも分離して形成された。他の大陸と生物種の往来が少ない孤立した状態が長く保たれたため、島内の生態系を構成する各生物種が独特の進化を遂げた。21世紀現在でも野生生物種の90パーセント以上が固有種という、生物多様性にとって重要な場所である。ところが、かようにユニークな生態系が特に20世紀に入って以降、急速な人口増加と無秩序な開発に伴う環境破壊により失われ始め、21世紀現在も深刻な危機に直面している。

マダガスカルに人類が居住し始めたのが、いつかまたそれがどのような人々であったのかという問題については諸説あり、議論に決着を見ていない。通説では、紀元前350年から紀元後550年の間にオーストロネシア系の人々が稲作の技術を携えて、アウトリガーカヌーに乗ってボルネオ島南部からやってきたと考えられている。マダガスカル語はオーストロネシア語族に属し、マレー語などに近い。さらにその後、10世紀までの間にバントゥー系の人々が東アフリカからコブウシとともにモザンビーク海峡を渡って移住したと見られる。この東南アジアと東アフリカ、それぞれにルーツを持つ集団を基礎に、その他にも長い歴史の中でさまざまな民族集団の移住・定住の波が繰り返し到来して現在、マダガスカル人と呼ばれる民族集団が形成された。彼らをいくつかのサブグループに分割して捉える考え方もあり、その場合、最大多数派は中央高地に住むメリナ人である。

19世紀に至るまで、マダガスカル島全土に広域的な支配を確立した政権は存在しなかったが、メリナ人の貴族階層を中心にした政権が19世紀前半に灌漑耕作技術の進展に伴い強勢となり、島の大部分を統一した。しかしこのマダガスカル王国は、フランスとの戦争に敗れて崩壊し、1897年にフランス植民地帝国に吸収された。60年以上に及ぶ植民地時代にはサトウキビのプランテーションや黒鉛の採掘が行われ、モノカルチャー経済化が進展、フランスへの原料供給地かつフランスの工業製品の消費地として位置づけられた。「アフリカの年」1960年に共和制の主権国家として一応の独立を回復するものの政治、経済、軍事、教育などの面で実質的にフランスに依存し従属する体制であった。

1970年代に成立した社会主義政権下ではCFAフラン圏からの離脱、駐留フランス軍の撤退などフランス依存からの脱却が目指されたが、その代償として国際収支の悪化や経済の低迷を経験した。1980年代には早くも社会主義路線から方針転換を行い、国際通貨基金(IMF)の援助を受けて経済再建と構造調整に取り組んだ。その後も複数回の政治危機が起きた。直近に起きた2009年の政治危機では、憲法に基づいた手続きを経ない政権交代が行われ、観光業の不振など経済の低迷と国際的孤立を招いた。目下のところマダガスカルは、人口が2012年時点でちょうど2,200万人を超えたあたりと推定されており、そのうち90パーセントが1日あたり2ドル以下で生活している。「後発開発途上国」に分類される。2015年の経済成長率は年率3.1パーセントで、人口増加率をかろうじて上回ったにすぎなかった[3]。国際社会の中におけるマダガスカルは、国際連合、アフリカ連合、世界貿易機関(WTO)、南部アフリカ開発共同体(SADC)などの加盟国である[注釈 1]。

国名

[編集]国名のマダガスカル語での通称は Madagasikara([madaɡasʲˈkʲarə̥]、マダガシキャラ)[4]。フランス語での通称は Madagascar(マダガスカル)。マダガスカル語の Madagasikara は外名(エクソニム)の Madagascar に由来する。このエクソニムは、13世紀の旅行者マルコ・ポーロの有名な旅行記に記載されている Madageiscar という地名から転訛したものである[5]。ポーロ自身は Madageiscar に行ったことはなく、紅海の南にモガディシュという場所があると伝え聞いたにすぎないが、このときに耳で聞いた音を転写する際に誤りが生じた。さらにポーロはこの港を島であると勘違いしていた[6]。ポーロの誤伝に基づく名前が普及するまでには、1500年の聖ラウレンティウス殉教の日(8月10日)に、ポルトガルの冒険者ディオゴ・ディアスが海上からこの島を目視し(「上陸した」は誤り)、「サン・ロレンソ」(São Lourenço)と名付けたこともあった[6]。しかしながら、ルネサンス期の世界図にはポーロの誤伝に基づく名前の方が好まれ、普及した[6]。

島の住民がこの島全体を指して呼ぶ呼び名で Madagasikara より古い言葉は存在しないが、自分たちが居住する地域を越えない範囲でその土地の呼び名を持っていた民族グループは存在する[6]。また、マダガスカル語で「先祖の土地」を意味する「タニンヂャザナ」はマダガスカルに対する美称として好んで用いられている。フランス語でマダガスカルを指す言葉として Malgache もある。日常的には「大きい島」を意味する la Grande Île も極めてよく使われる。

歴史

[編集]定住の始まり

[編集]マダガスカルに人類がいつごろから定住し始めたかという問題については不明な点が多い[7]。マダガスカル島は地球上にある主要な陸塊の中で、人類が最後に定住するようになった場所である可能性がある[8]。最も古い住居跡はアンツィラナナ近くの洞窟にあり、ここで採取された炭は放射性炭素年代測定により西暦420年ごろのものと判明した[9]。しかし、ここに住んだ人々が定住するに至ったかどうかまでは明らかではなく、人骨の出土はなく出土遺物からも漂流者の一時的避難場所であったことが示唆される[7]。長期にわたって利用された住居跡として最も古いものはヌシマンガベ島にあり、8 - 9世紀ごろの地層から土器片や陶器片、焼畑の痕跡が見つかっている[7]。ここで人々が生活していた証跡は18世紀初期まで連綿と続く[7]。住居跡でない、もっと曖昧な証拠であれば、紀元前89年から紀元後70年までのものと推定される、金属器の切りつけ痕の残る固有種のカバ[注釈 2]の大腿骨がマダガスカル島南西部から見つかっている[7]。2011年にも、紀元前2000年ごろのものと見られる、人為的な切りつけ痕のある動物の骨が発見された[7][10][11]。

比較言語学の知見に基づくと、マダガスカル語はボルネオ島南部のバリト川流域で話されているマアニャン語などが含まれるオーストロネシア語族ヘスペロネシア語派南バリト諸語に系統的に最も近い[12]。マダガスカル語がマアニャン語などと分岐した時期は、今から1200年から1300年ほど前と考えられている[12]。

20世紀終盤から遺伝学は人類集団の移動の軌跡を調べる上で強力なツールとなっており、マダガスカル人の歴史的形成を研究する分野においても有用な研究方法の一つとなっている[13]。任意の属性を有する人間集団におけるY染色体ハプログループの分布を、他の人間集団の分布と比較するという手法を用いた研究によると、アジア由来のマダガスカル人のY染色体ハプログループの分布は、他のどの地域の人間集団の分布よりも、マアニャン語話者の多いバンジャルマシン住人の分布に近いことがわかった[14]。この結論は言語学的知見に基づく推定と一致する[13][14]。

ボルネオ島南部からマダガスカルへの移住の態様についても不明な点が多く、諸説あるが、移住民がアウトリガーカヌーに乗ってやってきたであろうことは確実である[15]。このようにインドネシア系の人々を先祖としてマダガスカル人の基層が形成されたが、そこに(イスラム教を信じる)アラブ系の人々が加わった、もしくは少なくとも文化的な寄与をしたことは、全島的に見られる男子割礼、豚肉の禁忌、先祖がメッカからやってきたという伝承を受け継ぐ民族集団の存在などを証拠に確実視される[15]。アラブ人たちがマダガスカル島に初めてやってきたのは7世紀から9世紀の間で、交易を目的として渡来した[16]。バンツー語族の言葉を話す人々の移民の波がアフリカ大陸の南東部からやってきたのは、西暦1000年ごろである(cf.Bantu expansion)。彼らは角を持ちコブのあるタイプの牛であるゼブ(コブウシ)を島に導入し、大規模な群れで飼い始めた[17]。

中央高地のベツィレウ王国群では17世紀までに水田の灌漑が発達し、17世紀には隣接するメリナ王国にも水田の灌漑が広まった。メリナ王国では棚田も作られるようになった[18]。中央高地の森林生態系は、土地の耕作意欲の高まりと、コブウシの牧草地需要の恒常的な増加により、17世紀までには草原へと、大きくその姿を変容させた[17]。メリナ人たちは、牛牧にイネの灌漑施肥農耕を組み合わせた農法による新田開発で社会を富ませることで、勢力を拡大していった[19]。メリナ族は、彼らの間で口承で伝えられた歴史叙述によると、今からおよそ600年前から1000年前までの間に中央高地にやってきたことがうかがわれ、また、そのときに「ヴァジンバ」と呼ばれる人々に出会ったと伝わる。彼らは、アンヂアマネル、ラランブ、アンヂアンザカといった16世紀から17世紀にかけての歴代のメリナ王により、同化させられるか、中央高地から排斥されて、歴史の表舞台から姿を消した[20]。「ヴァジンバ」は子孫が絶えてしまったためマダガスカル人が非常に重視するところの「祖先になる」ことができず、その死霊がいつまでも彷徨っているとして畏れられている[21]:49。「ヴァジンバ」が単なる伝説か史実かは議論があるところである。史実と見る学者は、彼らがメリナ人に先行するオーストロネシアン移民の子孫で、技術的にはメリナ人に劣っていた人々ではないかと考えている[22]。

沿岸部の歴史的展開

[編集]

マダガスカルは、人類が定住してから数世紀のうちはインド洋に面した港と港をつなぐ大洋間交易における重要なハブであった。マダガスカルのことを歴史書に初めて残したのは、アラブ人である。彼らは、遅くとも10世紀までに北西部の沿岸に交易所を建設した。そしてイスラムとアラビア文字による書記法(アラビア文字を用いてマダガスカル語を表す書記法を「スラベ、sorabe」という)、アラビアの占星術などといった文化要素をもたらした[23]。ヨーロッパ人との接触は1500年から始まる。インドを目指して航海していたポルトガル船の船長ディオゴ・ディアスが、同年にマダガスカル島を目撃した[24]。17世紀後半になると、フランスが東海岸に交易所をいくつか建設した[23]。

1774年から1824年ごろまで、マダガスカルは海賊やヨーロッパの交易商人たち(とりわけ、大西洋奴隷貿易に携わっていた者たち)の間ではよく名前が知られていた場所であった。特にヨーロッパの海賊がインド洋の財宝船を襲い始めた「海賊周航」と呼ばれる時代にはマダガスカルがその中継地として用いられた。

マダガスカル本島の北東沿岸から少し離れたところにある小さな島、サント・マリー島(ヌシ・ブルハ)は、イギリス人海賊のヘンリー・エイヴリーが自らの王国を立ち上げて海賊王・皇帝として君臨していると信じられていた島である[25]。また、マダガスカル北部のアンツィラナナ湾(ディエゴ・スアレス湾)は、フランス人海賊のミッソンが伝説的な海賊のユートピア「リバタリア」を建国したと言われる場所である[26]。

マダガスカルの沿岸ではよく船が難破し、ヨーロッパの船乗りたちが多数遭難した。その中の一人で、15年間を島で過ごしたロバート・ドリューリーが残した日誌は、18世紀マダガスカル南部の生活を描写した数少ない文字史料のひとつである[27]。沿海交易によって生み出された富は、島内で成立した国家群の伸張に拍車をかけ、17世紀にはそのうちのいくつかが強勢となるまでに成長した[28]。そのような国家群としては、東海岸のベツィミサラカ人たちの連合国家や西海岸のメナベのサカラヴァ諸王国やブイナ王国がある。中央高地のアンタナナリボに都したメリナ王国が、アンヂアマネルのリーダーシップの下で出現したのも、沿岸の諸王国が栄えたのと同じころであった[29]。

内陸部の内発的発展

[編集]

メリナ王国が17世紀前半、中央高地に出現したころ、その勢力は沿岸の王国群の中でも比較的大きな国と比べるとまだ弱く[29]、アンヂアマシナヴァルナが4人の息子に王国を分け与えた18世紀初期にはさらに弱小となった。戦と飢餓の半世紀を過ごし、メリナ王国はアンヂアナンプイニメリナ(在位1787年 - 1810年)により1793年に再統一された[30]。王は都をアンブヒマンガから[31] アンタナナリボに移し、近隣の自立した勢力にその支配を急激に拡大した。メリナの王権の支配をマダガスカル島全体に行き渡らせるという彼の野望は、王位を受け継いだ息子のラダマ1世(在位1810年 - 1828年)により大部分が達成された。ラダマ1世はイギリス政府により「マダガスカル王」として認められた[32]。ラダマ1世は1817年に、イギリスの軍事経済的援助を得る見返りに、割のいい奴隷貿易を廃止するため、モーリシャスのイギリス政府と条約を結んだ。ロンドン伝道協会が派遣した専門技術を持つキリスト教宣教師が1818年に到着。学校の設立、ローマ字を用いたマダガスカル語の書記法の考案、聖書の翻訳をするなどして、新しい技術を島にもたらした[32]。

ラダマ1世から王位を受け継いだラナヴァルナ1世女王(在位1828年 - 1861年)はイギリス、フランスの一部の者たちによる政治的、文化的な侵略が増加していることに対抗して、マダガスカルにおけるキリスト教の宗教活動を禁止する勅令を発し、また、ほとんどの外国人に対して領土の外へ出るように圧力をかけた。マダガスカルの住民は、偸盗、淫祠・邪教(ここではキリスト教)などさまざまな罪で他人を告発することができるようになった。これらの罪には「タンゲナ、tangena」という神明裁判が欠かさず行われ、ラナヴァルナ1世の統治した約30年間で、1年あたり約3,000人の命がタンゲナにより失われた[33]。

メリナ王国に住み続けた外国人もおり、企業家のジャン・ラボルドはそのうちの1人である。彼は女王の名代として武器開発やその他の産業の振興に努めた[34]:83-84。冒険家で奴隷商人でもあったジョゼフ=フランソワ・ランベールはラダマ2世がまだ王子であったころから彼に取り入り、ランベール特許状と呼ばれる問題の多い覚書を王と秘密裡に締約した[34]:98-99。母から王位を受け継いだラダマ2世(在位1861年 - 1863年)は母の厳しい政策を緩和しようと試みたが、2年後に首相のライニヴニナヒチニウニ(在職1852年 - 1865年)らに謀殺された。ラダマ2世の暗殺は国王が絶対的な権力を持つ体制を終わらせようとしていた、アンヂアナ(andriana、貴族)とフヴァ(hova、自由民)の廷臣たちが結託してなされたものであった[23]。

謀略のあと、廷臣らはラダマ2世の后であったラスヘリナ(在位1863年 - 1868年)に女王として王位に就くことを提案した。そのための条件としては、権力を首相と共有すること、そして、ラスヘリナと首相が政略結婚することによりこの取引を隠蔽することであった[35]。ラスヘリナは同意し、ライニヴニナヒチニウニと結婚した。のちにラスヘリナはライニヴニナヒチニウニを退け、彼の弟であり首相のライニライアリヴニ(在職1864年 - 1895年)と再び政略結婚した。ライニライアリヴニはラスヘリナが亡くなると、やはり跡を継いだラナヴァルナ2世女王(在位1868年 - 1883年)、ラナヴァルナ3世女王(在位1883年 - 1897年)と政略結婚した[36]。

ライニライアリヴニは終生首相の地位にあって、その31年間の在職中に近代化と中央集権化を目的とした多くの政策を実施した[37]。島全土に学校を建て、通学を義務化した[38]。軍隊の再編も行った[38]。また、イギリス人を雇い、常備軍化と鉄道建設を図った[38]。英国法を基礎にした法典範を整備し、三審制を導入するとともに首都にヨーロッパ風の裁判所を建てた[38]。ライニライアリヴニは将軍も兼務し、フランスの幾度かにわたる侵略からマダガスカルを守ることにも成功した[38]。なおキリスト教は、信徒であったラナヴァルナ2世が1868年に女王に即位すると、あっさりと宮廷公認の教えである旨の宣言がなされ、人口が増加しつつあったマダガスカル社会に伝統宗教と並んで受け入れられた[37]。重婚も非合法化された[37]。

フランスによる侵略

[編集]

1883年、北西部の権益の保護を口実に、フランスはマダガスカルに侵攻する[34]:139-141。フランス語では「第一次マダガスカル遠征」という名で知られる戦争である[39]。マダガスカルは敗戦し、北部の港町アンツィラナナ(ディエゴ・スアレス)をフランスに割譲し、ランベールの相続権者に56万フランを支払った[40]。1890年にイギリスはフランスがマダガスカルを全面保護国化することを受け入れたが、マダガスカル政府はフランスの権威を認めなかった。フランスはマダガスカルを服従させるために、東海岸にあるトゥアマシナの港を1894年12月に砲撃および占領し、1895年1月には西海岸の港町マハザンガも占領した[41]。

北アフリカや西アフリカ出身の兵で強化されたフランス軍の別動隊がアンタナナリボに向かって進軍したが、マラリアやその他の病気でかなりの数の兵士が失われた。当該別動隊は1895年9月に首都にたどり着くと女王宮を大砲で砲撃し、大損害を与えるとともに女王ラナヴァルナ3世を降伏させた[42]。フランスは1896年にマダガスカルを併合し、翌年に植民地化を宣言した。メリナ王国は解体され、王室はレユニオンに追放された。フランスが宮殿を接収したことに対する抵抗運動が起きたが、1897年の終わりには鎮圧された[43]。「メナランバの乱」と呼ばれるこの反乱は、各地に行政官として派遣されていたメリナ王国の高官とその指揮下の部隊が中核となったが、フランスはその鎮圧にあたって、国家間の戦争であったフランス=メリナ王国戦争(第二次マダガスカル遠征)時とは態度を一変させた。自らが主権を確立した土地における反乱に対しては容赦しない姿勢を示し、反乱参加者を拘束するとその場で処刑を行った。1895年から1898年の間の社会不安には飢饉も加わり、数十万人が命を落とした[44]:128-133。

植民地体制下の近代化

[編集]植民地支配下でプランテーションが開かれ、さまざまな輸出用作物の生産が行われた[45]。1896年に奴隷制が廃止され、およそ50万人の奴隷が解放されたが、多くは解放前の主人の家に使用人として残った[46]。植民地政府が置かれたアンタナナリボには、広い大通りと広場が建設され[47]、王宮を含む建物群は博物館になった[48]。メリナ王国による学校建設がまだ及んでいなかった地方や沿岸部を中心に、学校建設が追加された。6歳から13歳の子どもに教育を受けさせることが義務となり、学校では基本的にフランス語と実践的な技術が教えられた[49]。SMOTIGという強制労働制度がフランス植民地政府により創設され、沿岸部の町とアンタナナリボをつなぐ鉄道や道路の建設の際に利用された[50]。なお、マダガスカルの伝統的な家屋は先祖の住処である西に戸口を開くものであったが、フランス植民地政府は戸口を幹線道路を向くように命令した[21]:23。文明観において社会進化論が支配的であった当時の西欧では、「未開」の後進地域に文明を移出する「文明化の使命」があると観念され、文化の一方的な押しつけが何の疑問もなく行われた[21]:128。

20世紀に入ると、官工や農業生産者の不足からアジア地域などから労働期間を限定した出稼ぎ外国人労働者を導入した。1901年04月、在清フランス領事がフランス商人からの要望に応じ、清国の福建洋務局や福州按察司と約定書を締結、福建省において約1500人の中国人労働者が募集され、3年間の出稼ぎ労働が行われた[51]。

第一次世界大戦には、マダガスカル出身の兵士たちもフランスのために戦った[24]。この時期には遠く日本の明治維新及び日露戦争における日本の勝利の情報が入ってきており、これに触発されて民族主義運動が高まった[44]:268-270。フランス植民地当局はマダガスカル語新聞の検閲を強め、大戦中の1915年に抗仏秘密結社ヴィ・ヴァトゥ・サケリカを摘発した[44]:143-146。植民地当局は、硬軟双方の手管を用いた独立運動への抑圧と[44]:150-154、島内の民族間の対立を煽る統治政策を強めていった[52]。

1930年代にはドイツの政治思想家が、マダガスカルをポーランドや他のヨーロッパ諸地域に住むユダヤ人たちを将来移住させる際の移住先とする「マダガスカル計画」を練り始めた[53]。第二次世界大戦中は、マダガスカルはヴィシー政府側につき、ヴィシー政府軍とそれを支援する大日本帝国海軍、イギリス軍との間で戦闘が起き、日本軍の潜水艦の攻撃でイギリス軍戦艦が大破、日本軍兵士とイギリス軍兵士が地上戦を繰り広げるなど、マダガスカルは戦場になった(マダガスカルの戦い)[54]。

第二次世界大戦中に宗主国フランスがドイツに占領され、マダガスカルもヴィシー政権の統治下におかれたが 1942年5月5日、イギリス軍が上陸作戦を開始[55]してヴィシー政府軍を掃討した。 戦後は再びフランス共和国による植民地統治が回復したが、植民地政府の威信に曇りをもたらす出来事であり、1947年に起きた反フランス植民地支配抵抗運動の遠因ともなった[56]。この運動はフランスが1956年に海外植民地改革法を制定するきっかけとなり、マダガスカルは平和裏に独立へと移行することとなった[57]。1958年10月14日に、フランス共同体に属する一自治国家として、マダガスカル共和国の樹立が宣言された。地方政府の時代は1959年憲法の発効により終わり、1960年6月26日に完全な独立を達成した[58]。

政治

[編集]政治史

[編集]

マダガスカルは独立回復以来、第一共和制から第四共和制まで、憲法の改正に伴う政体の変遷を経験した。第一共和制(1960年 - 1972年)はマラガシ共和国ともいい、フランスが指名した大統領フィリベール・ツィラナナにより主導され、フランスとの強い政治経済的結びつきが継続しているという特徴があった。多くのテクノクラートが在外フランス人により占められ、全国の学校でフランスの歴史をフランス語の教科書でフランス人の教師が教えるという状況が12年間続いた。ツィラナナがこの「新植民地主義」的状況を放置していることへの怒りが民衆の間に満ち、1972年にツィラナナ政権を打倒した一連の農民や学生による抗議活動(ルタカ、rotaka)への導火線となった[23]。

国軍の少将であったガブリエル・ラマナンツアが2代目大統領になり、5年間という期限付きで暫定的な軍政を敷いて、社会のマダガスカル化(マルガシザシオン)と政治的和解を試みたが失敗し、1975年に大統領の地位から退かざるを得なくなった。国家憲兵隊出身のリシャール・ラツィマンヂャヴァ大佐が大統領職を引き継いだが、在職6日目で暗殺される。軍の将校であったジル・アンヂアマハズが4か月暫定大統領をしたあと、同じく軍出身のディディエ・ラツィラカを大統領に指名した。ラツィラカは社会主義・マルクス主義を導入した第二共和制を1975年から1993年まで政権運営した。

この時代には、政治的には東側諸国の陣営への参与、経済的には島国的自立への志向が見られた。これらの政策は1973年のオイルショックに由来する経済的重圧に連動したものではあったが、マダガスカル経済の急速な崩壊と生活水準の急激な落ち込みという結果をもたらした[23]。そして1979年には国家財政が完全に破綻してしまう。ラツィラカ政権は、破綻した国家経済に対するIMFと世銀からの資金援助や、その他の二国間援助を受ける代わりに、透明性の確保や汚職対策の進捗を査察することを受け入れた[59]。

ラツィラカは1980年代後半に徐々に人気を失っていき、1991年に大統領の守備隊が非武装の抗議デモ隊に向けて銃を撃った事件で致命的なものとなった。その事件から2か月以内にアルベール・ザフィ(在職1993年 - 1996年)率いる暫定政権が樹立、翌年の大統領選挙でザフィが正式に大統領に就任し、第三共和制(1992年 - 2010年)へと移行した[60]。新しい憲法は複数政党制を確立し、国会議員に大きな権限を持たせて権力を分散させた。また、人権と、社会・政治的自由と、商業上の自由を保障するものであった[23]。しかしながら、経済の低迷や汚職疑惑に加えて、ザフィ自身がより大きな権限を持つことを可能にする法律を通そうとしたことにより、ザフィ政権は台無しになった。1996年に大統領が弾劾される。3か月後の大統領選挙までの間、ノルベール・ラツィラフナナが暫定大統領に就いた。選挙ではラツィラカが勝利し、1996年から2001年までの間の第2期政権においては脱中央集権化と経済改革が政策基盤に置かれた[59]。

2001年の大統領選では元アンタナナリボ市長であったマルク・ラヴァルマナナが勝利を収め、これを認めないラツィラカがトゥアマシナに勝手に遷都するなどの政治的混乱は生じたものの、外国資本を導入して依存経済から市場経済を目指すとした新政権の下で、マダガスカル経済は年平均成長率7パーセントと順調に成長した[59]。しかしながら、韓国の大宇グループが全トウモロコシ用耕作地の3分の1に及ぶ土地を99年間租借する契約を政府と結んだことが発覚する。露骨な新植民地主義への反発や、島の土地を「タニンヂャザナ(先祖の土地)」として大切にする価値観と相容れない政策への失望から、2009年3月に暴動に発展した(2009年マダガスカル政治危機)。このとき、ラヴァルマナナ大統領が軍に権力を委譲し辞任する一方、野党指導者のアンヂ・ラズエリナ(所属政党:決意したマダガスカルの青年)が大統領官邸に入り、暫定政府を発足させた。この憲法手続きに則らない形で行われた政権交代に対しては、国内外から批判や反発が表明された。また、「クーデター」であるという主張もなされた[60]。暫定政権は政治的危機の解決に向けたロードマップを策定したが、大統領選挙の実施は2度にわたって延期された。大統領選挙は2013年10月に第一回投票が、同年12月に上位2名による決選投票が行われ、ヘリー・ラジャオナリマンピアニナ候補がジャン・ルイ・ロバンソン候補を下して当選した[61][62]。

統治機構

[編集]

マダガスカルは半大統領制・間接民主制・複数政党制の特徴を持った共和国である。民意により選ばれた大統領が国家元首であり、首相を選任する。首相は大統領に閣僚の候補を推薦する。マダガスカル憲法によると、行政権は政府により行使される一方で立法権は内閣・上院・下院に帰属する。ところが、実際のところ上院と下院は非常に弱い権力しか持たず、立法において演ずる役割もわずかである。憲法は行政・立法・司法の三権分立を保障し、大統領の権力についても民意により選ばれること、任期は5年であること、再選は3回までであることを定めている[24]。大統領および127名の下院議員(任期5年)は、直接選挙により選ばれる。直近の下院議員選挙は、2013年12月20日に行われた。上院の定員は33名であり、任期は全員6年である。そのうち22名は各ファリチャ(faritra、県。全部で22ある)の行政庁が選出する。残りの11名は大統領により指名される[24]。

司法組織はフランスに範を採り、高等憲法裁判所(Haute Cour constitutionnelle)、高等裁判所(Haute Cour de justice)などを持つ[63]。しかしながら裁判所は慣習にこだわり、成文法体系が許す範囲内で事件を迅速かつ高い透明性を持って審理する能力に欠けているのが現状である[64]。被告の拘禁期間が長引くことがよくあり、被告は審理開始までの間、不衛生かつ収容可能人数を超えた拘置所に押し込まれる[64]。

アンタナナリボはマダガスカルの首都であり、かつ最大の都市でもある[24]。中央高地と呼ばれる高原地帯にあり、おおむね同島の地理上の中心に位置する[24]。アンタナナリボの創建は1610年か1625年ごろ[20]。メリナ王国の首邑としてアンヂアンザカ王が、ヴァジンバ族から奪ったアナラマンガの12の聖なる丘の上に築いた[20]。同地は元はヴァジンバ族の首邑であった[20]。19世紀前半、隣接する他の民族に優越するようになったメリナ族は「マダガスカル王国」を成立させ、これに伴ってアンタナナリボは名目上、島全体の施政の中心地となった。1896年、マダガスカルを植民地化したフランス人たちは、メリナ王国の首邑をそのまま植民地行政の中心として用いた。アンタナナリボは1960年にマダガスカルが独立を回復したあとも同国の首都としての地位を保っている。2011年時点における推定人口は130万人。これに、アンツィラベの50万人、トゥアマシナの45万人、マハザンガの40万人が続く[24]。

政治政策

[編集]マダガスカルがフランスから独立を勝ち得た1960年以来、同国政治の移り変わりを特徴づけてきたものは、おびただしい数の大衆による異議申し立て、数回の物議を醸した選挙、1回の弾劾、2回の軍部によるクーデター、1回の暗殺事件である。政治的危機が発生するたびに解決が長引き、同国の経済、国際関係、生活水準に決定的影響を与えてきた。2001年の大統領選挙後には、現職のラツィラカと新人のラヴァルマナナの間で決着がつかない状態が8か月間に及んだ。これによりマダガスカルは何百万ドルもの観光や貿易収入における損失を被った。また、橋が爆破されたり建物が放火されたりして、社会資本が毀損するという結果ももたらされた[65]。2009年の初めに相次いだラヴァルマナナに対するラズエリナ派による異議申し立ては、一部が暴徒化し、170名以上が殺害される結果となった[66]。マダガスカルの国内政治には、メリナ族が沿岸の諸民族をその支配下に置いた19世紀の歴史が、現代においても色濃く反映される。中央高地の住民と沿岸部の住民同士にくすぶり続ける対立感情は定期的に燃え盛り、散発的な暴力事件として現れることがある[67]。

マダガスカルはアフリカ統一機構の創設時からの加盟国であったにもかかわらず、歴史的に主流のアフリカ情勢から外れたものとして認知されてきた。アフリカ統一機構は1963年に発足、2002年にアフリカ連合として発展解消されたが、マダガスカルだけはその第1回首脳会合に出席を許されなかった。2001年の大統領選の結果をめぐる混乱が原因である。2003年7月には14か月にわたる離脱状態から復帰したものの、その後の、憲法手続によらない行政権の移譲の問題を受けて、2009年3月に再びアフリカ連合への参加権が一時停止される事態となった[68]。マダガスカルは国際刑事裁判所に関するローマ規程の締約国のひとつであり、また、米軍兵士を保護するための二国間免責協定(BIA:Bilateral Immunity Agreement)をアメリカ合衆国と締約している[24]。また、フランス、イギリス、アメリカ、日本、中国、インドなど11か国がマダガスカルに大使館を設置している[69]。

法律

[編集]この節の加筆が望まれています。 |

国際関係

[編集]この節の加筆が望まれています。 |

日本国との関係

[編集]国家安全保障

[編集]マダガスカル島における常備軍は、サカラヴァ族やメリナ族などの各民族に中央集権的な王国が勃興した16世紀までには成立していた。初期の装備は槍程度であったが、のちにはマスケット銃やカノン砲などの火器で武装するようになった[70]。19世紀前半に中央高地のメリナ王国は、3万人程度の武装した兵士を動員して島の多くの部分を支配下におさめた[71]。19世紀後半になるとフランスが沿岸の諸都市を襲撃する事態が何度かあり、その対策として当時の首相、ライニライアリヴニはメリナ王国軍の強化を補佐するよう、イギリスに懇請した。しかしながら、マダガスカルの軍隊は、イギリスの補佐があってもフランス軍の兵装に持ちこたえることができず、アンタナナリボの王宮が砲撃を受けるに及んで降伏した。

1897年にマダガスカルはフランスの植民地であると宣言された[72]。マダガスカル軍の政治的独立と主権は、1960年のフランスからの独立により、回復した[73]。このとき以来、他国との交戦の経験は皆無であり、領土内で戦闘になったこともないが、政情不安定になった際に治安回復のために介入したことはたびたびある。第二共和制における社会主義政権下、ディディエ・ラツィラカ海軍大将は、すべての若者を性別に関係なく、徴兵するかもしくは社会奉仕に動員した。この政策は1976年から1991年まで実施された[74][75]。

現在のマダガスカル軍は陸・海・空の三軍制で、すべてが内務大臣の指揮下に置かれる[63]。内務大臣は、国家警察、国家憲兵(ジャンダルムリ)、秘密警察の責任者でもある[63]。警察とジャンダルムリは地域ごとに管轄が分かれ、担当地域の治安を担うこととなっている。しかしながら、2009年時点ではこれら治安当局による役務の提供を受けることが可能だったコミューンは全体の3分の1以下に過ぎず、部隊おのおのに用意されるべき現地司令部が全く足りていない[注釈 3][76]。

地理

[編集]地史

[編集]

マダガスカル島(本島およびまたは周辺の島嶼を指す。以下、本節において同じ)は、地質学的な時間の尺度(geologic time scale)で見ると、今からおよそ1億3000万年前ごろ(130Ma)に、インド亜大陸、南極、オーストラリア大陸とともにゴンドワナ超大陸から分かれ、その後、南極とオーストラリア大陸のブロックと分かれた後、今からおよそ9000万年前ごろ(90Ma)にインド亜大陸とも分裂した[77]。このようにマダガスカル島は、他の大陸から孤立してからの時間が非常に長く、その結果、地球上の他の土地では見つけることができない植物や動物の豊富な生育地・生息地となった[78][79]。

地勢

[編集]国土総面積592,800平方キロメートル[24]を有するマダガスカル共和国は、世界で46番目に広い国である[80]。国土の主要部分を占めるマダガスカル島は、世界で4番目に大きい島である[24]。国土はおおむね、南緯12度から26度、東経43度から51度の間に位置する[81]。隣国としては、インド洋に浮かぶ周囲の島々に、フランス海外県海外レユニオン、モーリシャス共和国、セーシェル共和国、コモロ連合、フランス海外県マヨットなどがある。また、モザンビーク海峡を挟んで対岸のアフリカ大陸側にはモザンビーク共和国がある。

マダガスカル島においては、一直線に伸びる東海岸に沿って、狭く急激にせり上がるエスカープメント(断崖地形)が形成されており、ここにマダガスカル独特の低地熱帯雨林が残されている。断崖の稜線を超えて西、島の中央部には、海抜750メートルから1,500メートルの標高のプラトーがある。ここがメリナ人の故地、「中央高地」と呼ばれる地方で、首都のアンタナナリボもここに所在する。中央高地はマダガスカル島で最も人口稠密な地域であり、草で覆われた丘とまばらに点在する半湿潤林の間を縫って、米が育つ階段状の渓谷が走るという自然景観に特徴づけられる地方である。なお、この半湿潤林はかつては中央高地全体を覆っていたが、15世紀ごろから始まる人間活動により縮退したものと考えられている。中央高地から西へ向かうにつれ、乾燥した土地が増えつつなだらかにモザンビーク海峡へと下る。海岸沿いの塩性湿地にはマングローブが茂る[82]。

マダガスカル島で最も標高の高い三峰は、同島の脊梁山脈に聳える。ツァラタナナ山脈のマルムクチュ山(Maromokotro、2,876メートル)は最も標高が高く、次にアンヂンギチャ山脈のボビー峰(Boby Peak、2,658メートル)と、アンカラチャ山脈のツィアファザヴナ山(Tsiafajavona、2,643メートル)が続く。島の東側にある「パンガラン運河」は、フランス植民地当局が人造湖と自然湖を繋いで建設した運河で、トゥアマシナから東海岸に沿って南方に、海岸線と平行に600キロメートルにわたって延びる[83]。島の南西側は中央高地の雨蔭となるため降雨が少なく、落葉樹林、有刺林叢、乾燥疎灌叢の生育地である。南西部の乾燥落葉樹林は、当地の人口が少ないため、東部の熱帯雨林や中央高地に本来あったはずの森林と比較すると、よく保存されている。西海岸沿いには波風を避けるのに適した港が多数あるが、泥砂の堆積が目下大きな問題となっている。これは内陸で高い水準の土壌浸食が起き、河川により広い西部平野を抜けてもたらされたものである[83]。

気候

[編集]

マダガスカル島は南北に細長い形であるが、その気候は南北の差異よりも東西の差異の方が大きい。気候は南東貿易風と北西モンスーンの影響を強く受け、これら勢力の組み合わせにより季節が移り変わる。気温が高く降雨量が多い雨季(11月から4月まで)と、比較的低温で乾燥する乾季(5月から10月まで)がある。雨季には、頻繁に破壊的なサイクロンが襲来することもある。インド洋上で発生する雨雲は、蓄えた水分の多くを島の東海岸部上空で放出する。そのため当該地域の降雨量は非常に多く、熱帯雨林の生態系の形成に寄与している。中央高地は東海岸部よりも乾燥し、気温も低い。西部はさらに乾燥しており、島の南西部と南部の内陸は半砂漠気候(ステップ気候)が広がる[82]。熱帯低気圧は毎年定期的に、インフラストラクチャーと地域経済に損害を与え、家を失う人を出す[23]。1848年から1970年までの122年間で155回のサイクロンに見舞われたという記録があり、年平均1.27回のサイクロンがあったことになる[84]。

生物相

[編集]18世紀の自然学者であるフィリベール・コメルソンが、論文に「マダガスカルこそが自然学者にとっての『約束の地』[注釈 4]である」と書いた[85]。マダガスカルで見出すことのできるすべての動植物種のおよそ90パーセントが固有種である[86]。特色ある生物相ゆえに、マダガスカルはしばしば「大陸のミニチュア」あるいは「第8番目の大陸」と形容される[85][87][88]。「自然学者にとっての約束の地」の森林は、生物多様性保全の上で重要な存在であるが20世紀末の時点で90パーセントが失われたと推定されている[86]。国際自然保護NPOコンサベーション・インターナショナルは、マダガスカルを「生物多様性ホットスポット」と呼び、環境保護を訴えている[78]。

マダガスカルにおける1万4,883種に及ぶ植物種のうち、80パーセント以上が固有種である。この中には、科レベルで固有の植物群、5科が含まれる[89]。そのような固有科の1つであるディディエレア科は4属11種からなり、全世界でもマダガスカル島南西部の有刺林のみに生育する[82]。キョウチクトウ科のパキポディウム属の仲間のうち、全世界に存在する種の5分の4が本島に固有の種である[90]。マダガスカルに生息するラン科の種は全部で860種とされるが[89]、そのうち4分の3がここだけで見られる種である[91]。世界に9種あるバオバブ属のうち6種がマダガスカルの固有種である[92]。マダガスカルに生育するヤシは全部で170種で、これはアフリカ全体の種数の3倍の多様さであり、しかもそのうち165種が固有種である[91]。東部雨林の数多い固有種の中でも、タビビトノキは、マダガスカルという国の象徴ともいえるものであり[93]、これを図案化したものが国章や国営航空会社のロゴのデザインに用いられている[94]。なお、タビビトノキは現地の言葉では「ラヴィナラ(ravinala)」という名前で知られる[95]。マダガスカルの植物の中には、さまざまな苦痛を取り除く薬草として用いることができるものも多い。ホジキンリンパ腫や白血病、その他の癌の治療に用いられるビンブラスチンとビンクリスチンという薬は、マダガスカルの固有種、ニチニチソウ(Catharanthus roseus)から抽出されたものである[96]。

マダガスカルの動物相が多様性に富み、固有種率が高いことはその植物相に似る。フランス語やマダガスカル語で「レミュール」と総称されるキツネザル、アイアイ、ロリスなどの原猿類は、マダガスカルを代表する哺乳類とされている[78]。マダガスカルには他の大陸とは違い、レミュール以外のサルなどの他の競合がいなかったため、この霊長類は環境に適応して多様化した。2012年時点で公式に103種がリストアップされており (List of lemur species) [98]、そのうちの39種は2000年から2008年の間に動物学者らにより他種から分離されたものである[99]。これらの原猿類はほとんどすべてが希少であるか、脆弱であるか、絶滅の危機に瀕している種にカテゴライズされる。人類のマダガスカル到来以来、少なくとも17種の原猿類が絶滅した。絶滅した種はすべて、生き残った原猿類の種よりも大型であった[100]。

原猿類のほかにもマダガスカルの固有種であるような哺乳類が、たとえばネコに似た動物フォッサのように多数いる。またマダガスカルに生息する300種を超える鳥類のうち、約60パーセント(このうち、科レベルでは4科、属レベルでは42属)が固有種である[78]。爬虫類に関しては、マダガスカルにやってきた科や属の種類こそ少ないが、それらが当地で260種以上に適応放散した。その90パーセント以上(このうち、科レベルでは1科)が固有種である[78][101]。マダガスカルは世界中のカメレオンのうち、3分の2の種の生息地である[101]。世界最小の爬虫類として知られるミクロヒメカメレオンもマダガスカルの固有種である[102]。カメレオンの進化と種の分化に関して過去の通説では、カメレオンが他の大陸からマダガスカルに渡ってきたのち適応放散するモデルが考えられたが、近年の分子遺伝学的アプローチによると、カメレオンはマダガスカルで独特の進化を遂げたトカゲであり、マダガスカルこそがカメレオン科に属するすべての種の原産地と考えられている[44]:65-69。

魚類においては2科15属、100種以上の固有種がある。主として内陸の淡水の湖や川に棲息している。マダガスカルの無脊椎動物についての研究はあまりなされていないのが現状であるが、存在が確認されている種に占める固有種の率が非常に高いことがわかっている。たとえば、チョウ目やコガネムシ科、アミメカゲロウ目、トンボ、クモなどに多い[78]。とりわけ、陸生貝類は685種が知られており、その98パーセントが固有種である[103]。さらに調査が進めば、倍の種が見つかるであろうと予想されている[103]。その大半は、ゴンドワナ超大陸に起源を持つ古い系統である[103]。

環境問題

[編集]マダガスカルの多様性に富む生物相は、人間の活動により危機に瀕している[104]。人類がおよそ2350年前にマダガスカルに初めてわたったときから、そこにもともとあった森林は失われ始め、今ではその90パーセント以上を喪失した[105]。この森林喪失を大きく加速させているのが、マダガスカルに最も早くから住み着いた人々が持ち込んだタヴィ(tavy)と呼ばれる焼畑である[17]。農民たちはこの農法を、利益が出るという理由だけでなく、繁栄、健康、尊ばれてきた先祖伝来の慣習(フンバ・マラガシ、fomba malagasy)と文化的に結びつくために取り入れ、恒常化させている[106]。

島内の人口密度が上がり、森林喪失が加速度的に早まったのが今から1400年前ごろである[107]。マダガスカルに定住し始めた人類は、最初、沿岸部にあった雨林を耕作地に変えた。彼らは、大型のレミュール類、ゾウガメ類、3種類のカバ類、エピオルニス類、ジャイアントフォッサなどが闊歩するマダガスカルの豊かなメガファウナ[注釈 5]に出会った。そして狩猟と生息地破壊を通じてそれらの大型の動物群を絶滅に追いやった[108]。中央高地を覆っていた森林の開墾は、遅くとも西暦600年までには始まっていた[18]。16世紀には、中央高地にもともとあった森林のかなりの部分が消え去ってしまっていた[17]。さらに時が下ると、今から1000年前ごろから群れで家畜を飼う牧畜が始まった。調理の際に使う燃料としての木炭への依存も始まった。過去数世紀の間には、商品作物として台頭したコーヒーの作付けも行われ、これらが森林規模の縮小につながった[109]。

マダガスカル島を覆う森林は、1950年代から2000年の間にその面積の約40パーセントが失われたと推定されるが、この推定はそれでも控えめな見積もりである。残された森林地域でもその80パーセントで間伐が行われている[110]。野生生物保護の障害となっているのは、伝統的農耕もさることながら、保護林の不法伐採である。さらに、国立公園における希少木の伐採を国家が容認することも障害となっている。たとえば、国立公園で希少木材を伐採することは2000年から2009年までの間、ラヴァルマナナ政権下では禁止されていたが、2009年1月に少量であれば認めることとなった。この再認可はラヴァルマナナ追放後における支援者への見返りに当てるため、国家歳入源の切り札として、ラズエリナが認めたものであった[111]。マダガスカル島の雨林のすべてが、保護区や分水嶺の東側に位置する急斜面に存在するものを除いて、2025年までに消滅してしまうと予想されている[112]。

2003年にラヴァルマナナが表明した「ダーバン・ヴィジョン」では、自然保護区の面積を3倍以上に増やして総面積で6万平方キロメートル、あるいは国土面積の10パーセント以上にすることが謳われた。2011年時点で国家による保護を受けているエリアは、厳正自然保護区(Strict Nature Reserves / Réserves Naturelles Intégrales)5か所、野生生物保護区(Wildlife Reserves / Réserves Spéciales)21か所、国立公園(National Parks / Parcs Nationaux)21か所にすぎない[113]。2007年には国立公園6か所(マルジェジ、マスアラ、ラヌマファナ、ザハメナ、アンドゥハヘラ、アンヂンギチャ)がまとめて「アツィナナナの雨林」の名前でユネスコにより「世界遺産である」と宣言された[114]。 その一方、マルジェジ国立公園においては、公園内の保護雨林から希少種のローズウッドが切り出され、国外流出しているのが現実である。違法伐採木材の密輸先はほとんどが中国であり、用途は高級家具や楽器である[115]。

生息域破壊と狩猟は、マダガスカルの固有種の多くを脅かし絶滅の危機へと追いやった。大型のダチョウ目に属したエピオルニスも17世紀以前に絶滅したが、その原因はおそらく人間により成鳥が捕獲されたことと、大きな卵が食料にするため乱獲されたためであるとされる[116]。また、島に残された骨の研究から、人類が島に到来すると同時に多くの大型のレミュール類の種が地上から消え去り、その他の種も何世紀かかけて絶滅への道を歩んだ。これは、人類の人口が増えるにつれレミュールの棲息域に大きな圧力がかかったり、レミュールを狩って食料にした者たちがいたりしたためである[117]。2012年7月に行われた環境評価によると、2009年のクーデター事件以来行われている天然資源の採掘により、野生生物の生態系が差し迫った危険にさらされる結果がもたらされていることがわかった。90パーセントのレミュールが絶滅の危機にあることが判明し、その割合はどの哺乳類よりも高い割合であった。そのうち23種は「絶滅寸前(critically endangered)」に分類される。2008年に行われた前回の研究では対照的に、絶滅の危機にさらされているレミュール類は38パーセントに過ぎなかった[98]。

侵入性の外来種もまた、人間によってもたらされた。2014年にマダガスカルで、アジアによくいるカエルの種が見つかった。これは1930年代にオーストラリアの野生生物生態系に深刻な破壊をもたらした種の仲間であった。これを受けて研究者らは「マダガスカルのユニークな動物相をめちゃくちゃに破壊しかねない」と警告した[118]。

地方行政区画

[編集]マダガスカルにおいては、中央と地方のパワーバランスが焦眉の政治課題となってきたという歴史的経緯がある。フランス植民地時代の行政上の区画割を長く踏襲したのち、複数時にわたる改革が試みられている。直近では、2014年ごろから再編に向けた法制化がすすめられている。2015年4月1日、内務・地方分権化省が制定した行政区画の創設に係る省令n°2015 - 593号により、Provinces(州[注釈 6]) - Préfectures(県) - Districts(郡) - Arrondissements Administratifs(行政区) の四層構造とすることが定められた(同令第1章)[119]。

主要都市

[編集]経済

[編集]経済史

[編集]第一共和制において、マダガスカルの経済計画および経済政策は依然フランスが大きな影響を及ぼしており、フランスが主要な貿易相手国であった。主要生産物は国家規模で生産者協同組合により耕作され、消費者協同組合を通して流通していた。米、コーヒー豆、家畜、生糸、パームオイルなどの生産量を増大させ、自家消費だけでなく商品としても流通させるため、農村開発や国営農場などの政策が構想された。これらの政策に民衆が不満を募らせたことが、社会主義政権による第二共和制成立の主要因となった。第二共和制においては、それ以前にあった民営の銀行や保険会社が国営化された。この後、繊維、紡績、電力といった産業で専売制が確立された。輸出入や海外への輸送も政府の管理下に置かれることになった。マダガスカル経済は急速に悪化した。輸出が激減し工業生産が75パーセント減となった。物価が高騰し始め、政府債務が増加した。農村人口も共同体を維持できるぎりぎりのところにまで急速に減少し、輸出歳入の50パーセント超が政府債務の支払いに充てられた[83]。

国際通貨基金(IMF)は1982年に国家財政が破綻し始めた際、マダガスカル政府に構造調整プログラムと経済自由化を受け入れるよう強制した。そのため、国営企業は1980年代を通して徐々に民営化されていった。しかしながら、1991年に起きた政治危機はIMFと世界銀行の支援が中止される要因となった。アルベール・ザフィは国際的な支援以外の方法により、収入を引き出そうとしたが失敗し、ザフィの弾劾後に暫定政府が成立して初めて支援の再開を見た。IMFは2004年、ラヴァルマナナ政権下、マダガスカルの債務の半分を帳消しにすることに合意した。2005年にマダガスカルは、緊縮財政と人権に関する基準を満たし、アメリカ合衆国の二国間援助協定のひとつであるミレニアム・チャレンジ・アカウントを享受する第1号国となった[24]。

概況

[編集]

2009年のマダガスカルの国内総生産(GDP)の推計値は86億ドル、国民一人あたり438ドルである[24]。人口のおよそ69パーセントが、1日あたり1ドルの国民貧困線以下で暮らしている[121]。2011年時点で、農業部門はGDPの29パーセントを構成し、製造業は15パーセントである。経済成長の動力源は、観光、農業、天然資源抽出型産業である[122]。観光業はニッチがあるエコツーリズム市場に注力しており、マダガスカルの特色ある生物多様性、自然を破壊しない暮らし、国立公園、原猿類に投資している[123]。2008年には推計36万5,000人の観光客がマダガスカルを訪れたが、政情不安が原因で2010年には推計18万人に減少した[122]。2015年の経済成長率は年率3.1パーセントで、人口増加率をかろうじて上回ったにすぎなかった[3]。また中国との間の貿易が爆発的に増加し、貿易総額が1,010百万USドルに達した。独立来最大の貿易相手国であったフランスとの間の貿易総額は746百万USドルとなり、貿易首位国の初めての交代を経験した。

輸出部門は、2009年時点で国民総生産GDPの28パーセントを占める[24]。国家輸出収入の多くは、繊維産業、魚介類、バニラ、丁子(クローブ)、その他の食品から得られるものである[122]。バニラは世界生産量の約8割を占め[124]、カカオも高級品として知られつつある[125]。マダガスカルの貿易相手国は、フランスが主であるが、アメリカ、日本、ドイツもまた強い経済的結びつきを有する[83]。2003年5月にマダガスカルの軽工業における熟練生産者とアメリカ合衆国国際開発庁の協力が実を結び、マダガスカル共和国とアメリカ合衆国の間でビジネスに関する協議会が発足、手工芸品の外国市場への輸出の支援が始まった[126]。食料品、燃料、資本財、車両、消費財、電気製品といった輸入品目に対する消費は、GDPの52パーセントを占めると推定されている。おもな輸入元は、フランス、中国、イラン、モーリシャス、香港などである[24]。

天然資源

[編集]

マダガスカルの天然資源としては、さまざまな未加工の農産品や鉱物がある。ラフィアヤシ栽培や漁業、林業を含む農業は、経済の大黒柱である。マダガスカルは、天然バニラと丁子や[127]イランイラン[128] などの品目で世界有数の供給元となっている。その他の主要農産品としては、コーヒー、ライチ、エビがある。主要鉱物資源としては、さまざまな宝石および半貴石がある。1990年代後半にはイラカカ近くでサファイアの鉱脈が発見された。2001年時点、マダガスカルは世界におけるサファイアの供給の約半分を占めている[129] 。

マダガスカルには、世界最大の埋蔵量を持つイルメナイト(チタン鉱物)鉱山がある。石炭、クロム鉄鉱、鉄鉱石、コバルト、銅、ニッケルに関しても、世界的に見て重要な鉱山がある[83]。鉱業と石油・天然ガス部門においては、いくつかの大きなプロジェクトが進行中であり、これらはマダガスカル経済の大きな加速に寄与するものと期待されている。そのようなプロジェクトとしては、例えばリオ・ティント・グループの子会社が進めるトラナルの近くの重金属砂鉱からイルメナイトとジルコンを掘り出すプロジェクト[130] や、シェリット・インターナショナルが進めるムラマンガ近郊で抽出したニッケルをトゥアマシナで精錬するプロジェクト[131] や、マダガスカル石油がツィミルルとベムランガで進める陸地での巨大な重質油鉱床の開発がある[132]。

インフラ・設備

[編集]上下水道と電力の供給は、国家レベルでは国営のジラマ社が担っている。しかしながら、現時点では国民全体に行き渡らせるに至っておらず、2009年時点では全フクンターニ中、同社の供給する上水を利用できたのはたったの6.8パーセントだけであった。また、電力は9.5パーセントのフクンターニが利用できたにすぎない[76]。マダガスカルの総発電量のうち、56パーセントは水力発電によるものである。残りの44パーセントはディーゼルエンジンにより交流発電機を回して発電する方法により得られたものである[133]。移動体通話とインターネットへのアクセスは、都市部で拡大しているが、地方においては限定的である。全島の約30パーセントの地域で、全国的に展開しているインターネットサービスプロバイダへの携帯電話機や電話回線などを経由したアクセスが可能となっている[76]。

交通

[編集]2010年時点で、舗装済み道路長は約7,617キロ、鉄道路線長は約854キロ、船艇の運行に供する河川の総延長は約432キロであった[134]。マダガスカルにおける大部分の道路は未舗装であり、雨季には通行不能になるものが多い。国道は、六大地方都市と首都とを結ぶものは大部分が舗装されているものの、それ以外の町に通じるものについては一部が舗装されているか、もしくはまったくの未舗装の状態である[23]。

鉄道網に関しては、フランス植民地時代に敷設されたものが残っており、アンタナナリボとトゥアマシナが線路でつながっている。これの支線がアンバトゥンヂャザーカおよびアンツィラベへと接続する。これらとは別に、フィアナランツアと東海岸部のマナカラを結ぶ路線もある。マダガスカルにおいて最も重要な海港はトゥアマシナにあり、国際貨物の約9割が通過する。日本の円借款を利用して2026年を目標に拡張中である[125]。マハザンガやアンツィラナナにある港は、首都圏からの距離の遠さ、接続の悪さゆえに、あまり利用されていない[23]。2008年にリオ・ティント社が私的に建設したエフアラ港は、マダガスカル島で最も新しい港であるが、2038年ごろにトラナルの近くで行われている同社の採掘プロジェクトが終了すると政府の管理下に置かれる予定である[130]。マダガスカルには、多数の小規模な地方空港がある。それらに就航しているマダガスカル航空は、道路が雨で洗い流されてしまうことさえある雨季に、首都から離れた地方へアクセスする手段としては、唯一の実用的な交通手段となっている[23]。

国民

[編集]

2011年時点でマダガスカルにおける15歳未満が総人口に占める割合は42.5パーセント、15歳から64歳までは54.5パーセント、65歳以上は3パーセントである[122]。国勢調査は独立後、1975年と1993年の2回しか実施されていない。マダガスカル島で最も人口稠密な地域は中央高地東部と東海岸部であり、人口希薄な西側平野部と鮮やかな対比を見せている[23]。2012年現在、マダガスカルの人口は2200万人と見積もられている[80]。1年間の人口増加率は2009年時点で約2.9パーセントである[24]。1900年時点の人口推計は220万人であった[23]。

民族構成

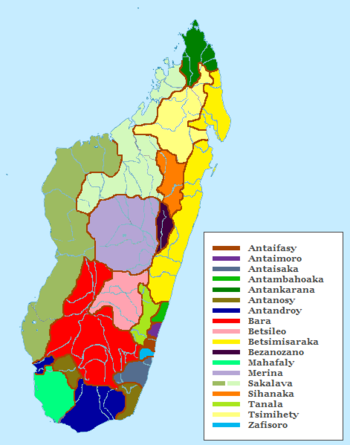

[編集]マダガスカルの人口の90パーセント以上を占める土着のエスニックグループ(以下、本節では後述する中国系のマダガスカル人や他国籍人などと区別するため、便宜的に「土着マダガスカル人」と呼ぶ)は、典型的には18のサブグループに分けられる[24]。近年のDNA調査によれば、平均的な「土着マダガスカル人」の遺伝子的な組成は、東南アジア人と東アフリカ人とが等しくブレンドされて成り立っているということが明らかになった[135][136]。とはいえ、東南アジア系、東アフリカ系のほか、アラブ人、インド人、ヨーロッパ人を先祖とするコミュニティなど、それぞれのコミュニティごとに検討すると、各コミュニティはそれぞれの人種の遺伝的特質の卓越を示す[137]。

東南アジアにルーツを持つ人々、特にボルネオ島の南部からやってきた人々を祖先に持つ人々は、中央高地のメリナ人にとても多い[67]。メリナ人は「土着マダガスカル人」のサブグループの中で最大であり、おおよそ総人口の26パーセントを占める。他方で、沿岸部に住むマラガシ人(集合的に「コティエ(côtiers)」と呼ばれる)は、比較的東アフリカにルーツがある人々が多い。沿岸部の「土着マダガスカル人」の中で最大のサブグループは、ベツィミサラカ人であり(総人口比14.9パーセント)、これにツィミヘティ人、サカラヴァ人がそれぞれ総人口比6パーセントずつと続く[23]。

| エスニックサブグループ | 人口集中地 | |

|---|---|---|

| アンタンカラナ、サカラヴァ、ツィミヘティ Antankarana, Sakalava, Tsimihety |

アンツィラナナ州 |

|

| サカラヴァ、ヴェズ Sakalava, Vezo |

マハザンガ州 | |

| ベツィミサラカ、シハナカ、ベザヌザヌ Betsimisaraka, Sihanaka, Bezanozano |

トゥアマシナ州 | |

| メリナ Merina |

アンタナナリボ州 | |

| ベツィレウ、アンタイファシ、アンタンバフアカ、アンテムル、アンタイサカ、タナラ Betsileo, Antaifasy, Antambahoaka, Antaimoro, Antaisaka, Tanala |

フィアナランツア州 | |

| マハファリ、アンタンヂュイ、アンタヌシ、バラ、ヴェズ Mahafaly, Antandroy, Antanosy, Bara, Vezo |

トゥリアラ州 |

マダガスカルには中国系、インド系、コモロ系の少数エスニックグループが存在する。さらに、規模は小さいながらもヨーロッパ系(おもにフランス)の少数エスニックグループも存在する。20世紀後半の移民の流れは、時折起きる突発的な人口流出の波の結果、これらの少数エスニックグループの規模を縮小させる方向に動いた。一例を挙げると、1976年のマハザンガで起きた反コモロ暴動に起因して、コモロ人が大量出国した事件などがある[23]。これらと比較すると、「土着マダガスカル人」には大規模な移民と呼べる出来事は起きなかった[83]。ヨーロッパ人は独立以来、数を減らしており、1958年時点で6万8,430人[57] いたものが、30年後には1万7,000人程度になった。1980年代半ばのマダガスカルには、2万5,000人のコモロ人(コモラン)、1万8,000人のインド人(印僑)、9,000人の中国人(華僑)がいたものと推定されている[23]。

言語事情

[編集]

マダガスカル語は言語学上、マレー・ポリネシア語派に属し、おおむねマダガスカル島全域で話されている。無数の方言があるが、一般的に相互理解が可能である[138]。方言クラスターは、東部方言と西部方言の2つに分けることができる。東部方言は東部森林地帯と中央高地で話され、アンタナナリボのメリナ方言が含まれる。西部方言は西部の沿岸平野部全域で話される。フランス語は植民地期に行政機関などの公用語となった。独立後最初の憲法、1958年憲法ではマダガスカル語とフランス語が共和国の公用語に指定された。マダガスカルはフランコフォン国家であり、フランス語はほとんどの場合、教育を受けた人々の間で第二言語として話されている。一方、国際的なコミュニケーションをとるためにも利用されている[23]。

1992年憲法には公用語についての言及はないが、マダガスカル語は国語として認知されている。だが、多くの文献にマダガスカル語およびフランス語が公用語であると記載され続けているため、ある市民が2000年4月に、フランス語のみによる公用文書の発行は違憲であるとする訴訟手続きを国家に対して行った。高等憲法裁判所は判決の中で、言語に関する法律が存在しない現状においては、フランス語が今なお公用語の側面を有する旨を判示した[139]。

2007年憲法においては、マダガスカル語が国語の地位を保っている一方で公用語概念が再導入され、マダガスカル語、フランス語、英語の3言語が公用語と規定された[140]。その後、2010年11月に実施された憲法に関する国民投票の結果、英語を公用語とする旨の規定は憲法から削除された[141]。しかしながら、暫定政府により実施されたこの国民投票には透明性が欠けており投票から疎外された者もいるとして、国民投票の結果およびこれに基づく政府の公用語および国語政策を認めない政治勢力もある[60]。

マダガスカルのろう者が用いるマダガスカル手話は、1960年代にアンツィラベにマダガスカルにおいて初めての聾学校が設立された際に設立を支援したノルウェーから多数の教師が赴いたため、ノルウェー手話から多くの手話単語を取り込んだとみられる[142]。マダガスカル語には語順と関係規定詞によって示される焦点(あるいは態)に関する文法上の特徴があるが[143]、この特徴はマダガスカル手話にほとんど引き継がれていない[144]。そのほかにも音声言語との差異が明瞭である点がいくつか観察されている[144]。

宗教

[編集]

およそ人口の半数が伝統的な宗教儀礼を実践している[24]。マダガスカルの伝統宗教は、生者と「ラザナ」(先祖)との結びつきを強調する傾向にあり、種々の祖廟建築が島全土に広がっている。また、中央高地を中心として、祖廟に安置してある家族の遺骸を定期的に取り出し、新品の絹の包み布で巻いてから再び祖廟に安置する、「ファマディハナ」と呼ばれる再葬儀礼が見られる。ファマディハナは、愛すべき先祖の記憶を寿ぎ、家族と共同体との結束を強める機会であるとともに、祝祭的な雰囲気を楽しむ機会でもある。近隣の村落からも人々が宴会に招かれ、食事やラム酒などにより饗応される。ヒラガシの一座やその他の音楽による娯楽もよく提供される[145]。

先祖たちへの配慮は「ファディ」へのこだわりを通しても示される。ファディとはタブーを意味し、ある人物がある物事を禁忌であるとみなした場合、その人物が生きている間はもちろん、亡くなってからも、その禁忌は尊重される。このような先祖たちへの尊崇を示し続ける限り、先祖たちは生者によい影響を及ぼし続けると広く信仰されている。反対に不運なことがあると、それは記憶や願いが無視されている先祖たちに帰せられる。先祖たちをなだめたり称えたりするために、コブウシ(ゼブ)を犠牲に捧げることが昔からよく行われてきた。さらにマダガスカルには、先祖崇拝に加えて、ザナハリやアンヂアマニチャと呼ばれる創造神信仰もある[146]。

マダガスカル人口の約半数がキリスト教徒であり、そのうち、プロテスタンティズムの実践者たちの方がローマカトリック信者よりも少しだけ優勢である[24]。1818年にロンドン宣教協会がマダガスカル島に初めて宣教師を送った。彼らは教会を立て、聖書をマダガスカル語に翻訳した。改宗者も徐々に増えていったが、ラナヴァルナ1世女王は、1835年に改宗者への迫害を始めた。これには、西洋のマダガスカルに及ぼす文化的・政治的影響を食い止めようとしたという側面もある。ところが2代のちのラナヴァルナ2世女王は、即位直後にキリスト教に改宗して宣教師の活動を援助するとともに、伝統的な信仰を打ち壊す象徴として「サンピ」と呼ばれる王権を象徴する偶像を焼き捨てた[147]。

今日では、多くのキリスト教徒がその教義を先祖崇拝に関連した伝統的な信条に統合させている。例えば、身内の死に際して教会で死者に祝福を与えたあとに伝統的な葬礼を行ったり、ファマディハナの饗宴にキリスト教の聖職者を招いたりすることがある[145]。キリスト教会を統括する協議会は宗派ごとに4つあり、政治への影響力も強い[148]。そのほか、診療所を併設した教会を建て、地方で急速に勢力を拡大している一派もある[149]。

イスラームは、中世にムスリムのアラブ人やソマリ人の交易者によってもたらされた。東海岸沿いにマドラサが建ち、マダガスカル島全土でアラビア文字やアラビア語の借用語が使われるようになったり、イスラーム占星術が採用されるようになったりした。しかし信仰自体は、南東部の一握りのコミュニティを除いて全体に浸透しなかった。今日では総人口の7パーセントをムスリムが占め、その大部分が北西部のマハザンガとアンツィラナナの2州に集中している。彼らのほとんどがスンニー派である。マダガスカル土着のエスニックグループに属するムスリムのほか、インド系、パキスタン系、コモロ系のムスリムがいる。マダガスカルのヒンドゥー教は、19世紀の終わりごろにインドのグジャラート州カーティヤーワール半島からマダガスカルに移民したサウラーシュトラ人によりもたらされた。マダガスカルにおけるヒンドゥー教徒の多くは、家ではグジャラート語かヒンディー語を話す[150]。

教育

[編集]

教育史

[編集]

19世紀以前にマダガスカルに公教育は存在せず、教育といえば、実用的な技能を身につけさせるものか、先祖や年長者を敬うといった社会文化的規範を教えるものであった[23]。正式なヨーロッパ式の学校は、メリナ王国国王ラダマ1世(在位1810年 - 1828年)の招聘に応じたロンドン宣教協会(LMS: London Missionary Society)の宣教師らにより1818年に初めて、トゥアマシナに設立された。LMSの招聘は、貴族子弟に基礎的な読み書きと算数を教えるための学校を王国全土に設立するためであったが、次代のラナヴァルナ1世女王により1835年にすべて閉鎖させられた[151]。女王崩御後には再び開校し、数十年間かけて増えていった。その結果、19世紀末ごろにマダガスカルは先植民地期のサハラ以南のアフリカ諸国諸地域野の中で、最も発展し近代化された公教育システムを有するに至った。マダガスカルが主権を失い、フランスの統治下に入った植民地期には旧メリナ王国の版図外の沿岸部にも、学校教育を受ける手段が開かれるようになった。

植民地時代においては、フランス語と手工業に必要な技能の習得にカリキュラムの焦点が当てられるようになった。独立後の第一共和制になってもなお、フランス国籍人が教師として頼りにされ、教授言語はフランス語という状況が続き、かつての植民地権力との決別を望む人々は不満を募らせた[23]。その結果、社会主義政権の第二共和制においては、フランス人教師およびその他の同国籍人らは免職され、マダガスカル語が教授言語であると宣言された。また、教育の民主化および地方分権化を短期間で達成するため、マダガスカル人の若者に1年半ないし2年間の国家奉仕義務を負わせ、その中から首都から遠く離れた地方の学校で教える人材を選抜するといった教員養成プログラムが実施された[152]。「マダガスカル化」として知られるこの政策に伴い、深刻な経済不振と教育の質の劇的な低下が起きた。この時代に教育を受けた者は総じて、フランス語の習得やその他の教科の学習に失敗しており、就職に苦労することとなった。多くの者が非正規または違法労働市場における低賃金労働を引き受けざるを得ず、貧困化の度合いを深めていった。アルベール・ザフィが大統領職に就いていた1992年から1996年の短い期間を除き、1975年から2001年までの間、権力を手にしていたラツィラカは在職期間中に教育分野でこれといった改善を成し遂げることはなかった[153]。

2012年現在、マダガスカル共和国において、6歳から13歳までの義務教育は無料である[154]。また、5-4-3制の学校制度が採用されている[23]。ラヴァルマナナは一期目の政権で、新しい小学校を建て、ラヴァルマナナ政権下(2002年 - 2009年)において、教育は優先課題とされた。古い校舎の改築や教室の増築を行った。また、数万人の小学校教師の新規採用および養成を行った。小学校の学費は無料化され、学用品も生徒たちに無料支給された[154]。政府の学校建設構想は、フクンターニ(村落共同体を基にした行政単位の一つ)ごとに少なくとも1校の小学校、コミューン(行政単位の一つ)ごとに少なくとも1校の中学校を設立することを保証していた[76]。また、高等学校は、地方都市ごとに1校置かれている。国立大学は全国に3か所あり、アンタナナリボ(1961年設立)、マハザンガ(1977年設立)、フィアナランツア(1988年設立)にある。これら3校を補完する形で、公立の師範学校や、私立の総合大学や工科大学がいくつか存在する[23]。

学校数が増加した結果、1996年から2006年の10年間で就学率が2倍以上になった。しかしながら教育の質には劣り、落第とドロップアウトの割合が高くなった[154]。ラヴァルマナナの2期目の教育政策は、教育品質改善に焦点が当てられた。改善項目としては、小学校教師の採用条件を中等教育修了(BEPC)から高等教育修了(BAC)とするといった教育の最低水準の向上や、生徒の学習と授業への参加の促進を目的として、伝統的な教え方を改め生徒中心の教育メソッドとすることを支援する教員養成プログラムの改革などがある[155]。教育に対する公共支出の割合は、2008年時点で、政府の財政支出に対して13.4パーセント、国内総生産GDP比2.9パーセントである。小学校は過密状態にあり、2008年時点で教師1人あたりの生徒の平均人数は47人である[156]。

保健

[編集]

2000年代においても国内においてペストの発生が報告されている。ペストは、齧歯目が媒介者となる伝染病であり、野生の齧歯目が感染している広大な地域では撲滅が難しいとされるが、マダガスカルでは都市部の住民でもアウトブレイクが発生する。2004年から2009年の間の累積患者数は3,454人。うち死亡者は364人。ただし、2004年から2009年にかけた発生数は漸減傾向を見せていた[157]。

治安

[編集]マダガスカルの治安は非常に危険な状況に陥っている。近年、首都アンタナナリボ市内のみならず、マダガスカル全土において武装強盗が発生し、地方都市においても凶悪事件が発生していて、スリ、ひったくり、置引き、車上狙いなども依然として発生しており、マダガスカル人富裕層のみならず、外国人や観光客も被害に遭っていることが報告されている。同国全土においては誘拐事件が多く発生しており、 2020年には、公開情報だけでも年間142件が報告される事態となっている[158]。

この節の加筆が望まれています。 |

民間による治安維持

[編集]マダガスカルには、「ディナ(dina)」と呼ばれる伝統的な地域社会の査問会が生きている。ディナは村の長老や、その他の尊敬を集める人物により取り仕切られ、政府の存在感が希薄な農村部においては犯した罪にふさわしい罰や取り扱いを与える手段として機能し続けている。歴史的に見て、島全土の生活上の安全は高い水準が保たれてきた[111]。暴力犯罪の発生率は低く、犯行の大部分はスリや小額の窃盗などの機会的犯罪にとどまる。その一方で、児童買春、人身売買、大麻その他の違法ドラッグの製造販売は増加傾向にある[63]。2009年以来行われている予算削減が警察に及ぼす影響には厳しいものがあり、犯罪行為の急激な増加となって現れているとする見方もある[111]。

法執行機関

[編集]この節の加筆が望まれています。 |

人権

[編集]マダガスカルにおける基本的人権は、憲法の下に保護される。マダガスカルは、世界人権宣言や児童の権利に関する条約を含む数多くの国際合意に署名している[159]。宗教、民族における少数派やセクシャル・マイノリティの権利は、法律に基づいて保護される。結社・集会の自由も法律に基づいて保障されているが、政治的な示威行動を妨げるために、折にふれ、集会の開催を認可しないということが行われてきた[111][159]。

治安当局による拷問はめったに起きない。治安法規も数えるほどしかなく、政府による抑圧は他国に比べて緩やかな方ではあるが、軍人[注釈 7]や警察官による恣意的な逮捕や汚職は依然問題として残る。ラヴァルマナナは、在任中の2004年にBIANCOという反腐敗対策本部を立ち上げた。これは、首都であるアンタナナリボの下級官吏に蔓延していた汚職を減少させることに、特に効果があった。しかしながら高級官吏で当本部に訴追された者は一人もいなかった[111]。

この節の加筆が望まれています。 |

メディアとマスコミ

[編集]マダガスカルのメディアは歴史的に多かれ少なかれ、政府批判に対して検閲を受ける圧力に曝されてきた。報道関係者は折にふれ脅しをかけられたり嫌がらせを受けることがあり、系列報道局が一時的に閉鎖されることもある[64]。2009年に政治批判への規制が行われた疑惑が持ち上がって以来、報道検閲を糾弾する声が増加した[159]。インターネットへのアクセスは、2000年から2010年ごろの10年間でその可用性が劇的に向上し、2011年12月時点で自宅やネットカフェなど、全部で35万2,000か所からのインターネットへのアクセスが行われたと見積もられている[64]。

情報通信

[編集]

ラジオ放送はマダガスカルの人々にとって国際ニュースや国内ニュース、そして地元のニュースを手に入れるための主要な手段であり続けている。全島規模で放送を行っているのは国営ラジオ放送局だけであるが、放送範囲が地域に限定されるものであれば数百もの公共放送局や私設放送局が、国営放送に代わる選択肢としてある[64]。テレビ放送局に関しては、国営テレビ放送局のほかにもさまざまな民間テレビ放送局が地域に根ざしたテレビ番組や国際的なテレビ番組を放送している。政府に批判的な主張を行うグループや政治家自身が保有する系列報道局がいくつかあり、そのようなものとしては、ラヴァルマナナがオーナーを務めるMBSメディア・グループや、ラズエリナが保有するVivaなどがある[111]。これらのメディアグループが政治上の対立を煽る構造となっている。

文化

[編集]伝統文化

[編集]マダガスカル内に存在する多数の民族的サブグループはそれぞれ、歴史的に独自の存在だという意識を獲得することを可能にした自分たちの信仰や生活様式にこだわる。しかしながら、島全土に普遍的に見られる文化的特徴も数多く存在し、それらはマダガスカル人の文化的アイデンティティを強く結びつける核となっている。マダガスカル人の伝統的な世界観は、全国的に通じる言語の存在、創造神と先祖崇拝を中心とした伝統宗教の共有に加え、「フィハヴァナナ(fihavanana、団結)」「ヴィンタナ(vintana、運命)」「トゥディ(tody、一種のカルマ)」「ハシナ(hasina、人に権威を持たせる神聖な生命の力)」などに重きを置く価値観により、形作られている。そのほか、全島的に共通する文化要素としては、男子割礼、強い親族同士の紐帯、まじないの類、貴族・平民・奴隷に分かれる社会身分階層(植民地期に廃止)がある[23][146]。

社会身分制度は法的には廃止されたが、出身階層を同じくするもの同士のつながりは続いており、社会的地位、経済上の機会の多さ、コミュニティ内での役割などに影響を与えている[160]。マダガスカルには、アラブ伝来とされる占星術体系に基づいて星占いを行う「ムパナンヂュ(Mpanandro)」と呼ばれる占い師が昔からいる。ムパンナヂュは、婚礼の日取りや「ファマディハナ(famadihana)」の日程など、重要な行事に対して最も縁起のよい日はいつかといった相談を受ける。同じように、植民地化される前のマダガスカルにおける多くの共同体においては、「ウンビアシ(ombiasy)」として知られる助言者が貴族に雇われていたものであった。「ウンビアシ」は、有徳人を意味する「ウルナ・ベ・ハシナ(olona-be-hasina)」からきた言葉で、南東部に住むアンテムル族に属する。彼らは先祖をさかのぼると最初のころのアラブ人移住者に行き着く者たちであった[161]。

マダガスカル文化の多様な起源は、器物や住居を通して見ると明らかである。マダガスカルの最も象徴的な楽器である「ヴァリハ(valiha)」は、最初期の移住者たちが南ボルネオからマダガスカルに運んできた竹筒に弦を張ったツィターである。これと極めてよく似た形の楽器が今日でもインドネシアやフィリピンで見られる[162]。伝統的なマダガスカルの家屋は、高く尖らせた屋根と中央の支柱を持った方形の間取りを特徴としており、その建築の様式や象徴体系の観点から見ると、やはり南ボルネオの家屋によく似ている[163]。また、墓が先祖崇拝の広がりを反映して多くの地方で文化的に重要である。生者の住む家よりも墓の方が長持ちするように、石などの素材で建設される傾向にある。墓に施される装飾が生者の住む家よりも丹念なものであることも多い[164]。絹の生産と絹織りの開始は、島への最初の定住民にさかのぼることができる。また、マダガスカルの国民的な礼服とでも言うべきランバはさまざまに分化し、芸術にまで昇華している[165]。

東南アジア文化の影響は、マダガスカルの食文化にも見られる。マダガスカルでは毎回の食事に米飯が食され、それにさまざまな種類の香り豊かな野菜料理か肉料理が一品つくのが普通である[166]。マダガスカルの米の消費量は、日本の約2倍に及ぶ[167]。アフリカ文化の影響は、家畜のコブウシ(ゼブ)が神聖視されることや、所有者の富が飼っているコブウシの数で体現されることに見られる。これらの伝統はアフリカ大陸に起源を持つものである。牛泥棒はもともと、最も多くウシの群れが飼育されているマダガスカルの平野部における若者の通過儀礼であったが、牛飼いたちがウシを取られまいとして槍で武装し、盗む側も専業化して武装を強化するにつれ、非常に危険で、時には生死を賭した試みになった[18]。流通している肉は、牛肉が最も多く安価であり、豚肉の方が高価である。また、鶏は家庭でよく飼われているが、あまり食用にはせず、そのため鶏肉はさらに貴重である[167]。

娯楽文化

[編集]マダガスカルを発祥地とする数多くの娯楽・遊戯がある。多くの地方で行われている「サヴィカ(savika)」は「トゥルン・ウンビ(tolon-omby)」ともいい、コブウシ(ゼブ)の背にできるだけ長くしがみつくことを競うロデオや闘牛に似た遊びである[168]。スポーツに加え、ゲームの種類も多様である。その筆頭は「ファヌルナ(fanorona)」で、中央高地全体に広まっているボードゲームの一種である。民話によると、アンヂアンザカ王子が兄を差しおいて父のラランブ王から王位を受け継いだ理由のひとつは、兄が「ファヌルナ」に熱中しすぎて自分の務めを果たせなくなったからだという[169]。

傍ら、過去200年間に亘る形で西洋の娯楽も紹介されている。

この節の加筆が望まれています。 |

文学

[編集]口承されるもの、著述されたものの別を問わず幅広い文学文芸が発展している。マダガスカルに伝わる主な芸術的伝統のひとつが「ハイン・テーニ(詩)」「カバリ(kabary、講談)」「ウハブラナ(ohabolana、ことわざ)」の形式で表現される弁舌である[170][171]。「イブニア(Ibonia)」という頌詩はこれら伝統の好例である。「イブニア」は島のそこかしこで、いくつかの異なる形態をとりながら、何世紀もの間受け継がれてきており、マダガスカルの村々が持つ多様な神話や価値観をうかがい知ることができる[172]。弁舌という文化的伝統は、ジャン=ジョゼフ・ラベアリヴェルやエリ・ラザウナリスンといった、20世紀以後の作家にも続いている。ラベアリヴェルはアフリカでは初めて近代的な詩を書いた詩人であり[173]、ラザウナリスンはマダガスカル語詩人のニューウェーブの一人である[174]。

この節の加筆が望まれています。 |

音楽

[編集]

マダガスカルはまた、音楽の分野でも豊富な伝統文化がある。沿岸部の「サレジ(salegy)」、中央高地の「ヒラガシ(hiragasy)」などのように、地方ごとに特色ある音楽ジャンルが発展しており、これらは村の集まりや地方のダンスフロア、全国規模のラジオ放送を盛り上げるのに一役買っている[175]。

この節の加筆が望まれています。 |

美術

[編集]芸術文化においては造形美術も盛んである。絹織りに併せてランバと呼ばれるまとい布の生産は古くから行われてきたが、ラフィアヤシやその他の地元の素材も、敷物、籠、袋、帽子などの実用品の数々を作るのに利用されてきた[126]。木彫りの彫刻が高度な発展を遂げており、各地で明確な様式の違いを見せている。これはたとえば、バルコニーの手すりの装飾やその他の建築要素に顕著である。木彫り職人たちはさまざまな家具や什器のほか、「アルアル(aloalo)」という、埋葬時に地面に立てる杭の彫刻も手がける。普通の木彫りの彫像も作るが、その多くは観光客向けである[176]。2008年には、中央高地のザフィマニリ族の伝統的な木彫工芸が、ユネスコの世界無形文化遺産の傑作である旨の宣言を受けた[177]。

アンタイムル族の村々では、花などの装飾的な自然素材を埋め込んで漉いた紙がいつのころからかエコ・ツーリスト向けに売られ始めて久しい[176]。刺繍や透かしかがり(糸抜き細工)を施した布地の生産は、手仕事で行われている。地元の市場などで売られるテーブルクロスやその他の手芸品も同様である[126]。アンタナナリボやいくつかの都市部では、地元のアーティストの作品を展示販売するファインアートの画廊が、軒数こそ少ないながらも増えている。また、フスチャ野外展覧会のような、毎年行われる芸術祭がマダガスカルにはいくつかあり、それらがファインアート分野における文化の継続的な発展に貢献している[178]。

映画

[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

建築

[編集]マダガスカルの建築はアフリカにおいて独特なものとなっており、マダガスカル地域の初期の住民が移住したと考えられている南ボルネオの建築との類似点が非常に多く見受けられる。

この節の加筆が望まれています。 |

世界遺産

[編集]自然遺産である「ツィンギ・デ・ベマラ厳正自然保護区」がある。

この節の加筆が望まれています。 |

祝祭日

[編集]| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | ||

| 3月29日 | 1947年反乱記念日 | ||

| 3月から4月 | 復活祭 | 移動祝日 復活祭翌日の月曜日 | |

| 5月1日 | レイバーデー | ||

| 5月 | キリスト昇天祭 | 移動祝日 復活祭から数えて40日目の木曜日 | |

| 5月25日 | アフリカ統一機構記念日 | ||

| 5月から6月 | 聖霊降臨祭 | 移動祝日 復活祭から数えて50日目のペンテコステの翌日 | |

| 6月26日 | 独立記念日 | ||

| 8月15日 | 聖母被昇天祭 | ||

| 11月1日 | 万聖節 | ||

| 12月25日 | クリスマス |

スポーツ

[編集]

マダガスカルには古くから受け継がれている格闘技「ムレンギ(モラング)」がある。ムレンギは17 - 19世紀のサカラヴァ王国群の一つで行われていた民間の伝統行事に発祥する打撃系の格闘技で、コモロやレユニオンなどにも広まった[179]。沿岸部では観戦スポーツとして人気がある[179]。

マダガスカルには過去200年間に亘り、西洋のスポーツ競技が紹介されている。ラグビーも、マダガスカルのナショナルスポーツであると考えられている[180]。サッカーも人気がある。またペタンクでは世界チャンピオンを輩出したこともあり、都市部や中央高地全体でよく行われている競技である[181]。アンタナナリボはスポーツ設備が整っているので、アフリカ諸国間で争われるバスケットボールの国際大会を何度か開催している[182][183][184][185][186]。

一方、学校教育においてのスポーツでは男子はサッカー、陸上競技、柔道、ボクシング、女子はバスケットボールやテニスが授業の中でよく取り扱われている。オリンピックへは1964年の夏季競技大会(東京オリンピック)が初参加、アフリカ競技大会にも継続的に選手団を送っている[83]。スカウト運動に関しても国内連盟組織を持っており、2011年現在約1万4,905人の加入者がいる[187]。

サッカー

[編集]マダガスカルでも他のアフリカ諸国同様に、サッカーは人気のスポーツとなっている。1962年にプロサッカーリーグのマダガスカル・プロリーグも創設されている。マダガスカルサッカー連盟によって構成されるサッカーマダガスカル代表は、これまでFIFAワールドカップには未出場である。しかしアフリカネイションズカップには、2019年大会で初出場を果たしベスト8の成績を収めている。

著名な出身者

[編集]脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ a b “UNData - Zimbabwe”. 国連 (2020年). 2021年11月2日閲覧。

- ^ a b c d e IMF Data and Statistics 2021年11月2日閲覧([1])

- ^ a b “IMF Executive Board Approves US$304.7 million Extended Credit Facility Arrangement for Madagascar” (2016年7月28日). 2016年8月6日閲覧。

- ^ National Geographic. “Style Manual”. 2011年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月31日閲覧。

- ^ Cousins (1895), pp. 11–12

- ^ a b c d Room 2006, p. 230.

- ^ a b c d e f 『マダガスカルを知るための62章』80-83頁

- ^ Crowley, B.E. (2010). “A refined chronology of prehistoric Madagascar and the demise of the megafauna”. Quaternary Science Reviews 29 (19–20): 2591–2603. Bibcode: 2010QSRv...29.2591C. doi:10.1016/j.quascirev.2010.06.030.

- ^ Dewar, Robert E.; Wright, Henry T. (1993). “The Culture History of Madagascar”. Journal of World Prehistory 7 (4). doi:10.1007/BF00997802 2016年9月17日閲覧。.

- ^ Gommery, D.; Ramanivosoa, B.; Faure, M.; Guérin, C.; Kerloc'h, P.; Sénégas, F.; Randrianantenaina, H. (2011). “Oldest evidence of human activities in Madagascar on subfossil hippopotamus bones from Anjohibe (Mahajanga Province)”. Comptes Rendus Palevol 10 (4): 271–278. doi:10.1016/j.crpv.2011.01.006.

- ^ Dewar, R. E.; Radimilahy, C.; Wright, H. T.; Jacobs, Z.; Kelly, G. O.; Berna, F. (2013). “Stone tools and foraging in northern Madagascar challenge Holocene extinction models”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110 (31): 12583–12588. doi:10.1073/pnas.1306100110.

- ^ a b 『マダガスカルを知るための62章』84-89頁

- ^ a b 小山直樹『マダガスカル島(南インド洋地域研究入門)』(東海大学出版会、2009年)190-200ページ

- ^ a b Hurles, M; Sykes, B; Jobling, M; Forster, P (2005). “The Dual Origin of the Malagasy in Island Southeast Asia and East Africa: Evidence from Maternal and Paternal Lineages”. The American Journal of Human Genetics 76 (5): 894–901. doi:10.1086/430051. PMC 1199379. PMID 15793703.

- ^ a b 『アフリカ史』(山川出版会、2009年)深澤秀夫「第三章マダガスカルとインド洋西域島嶼世界」

- ^ Wink (2004), p. 185

- ^ a b c d Gade, Daniel W. (1996). “Deforestation and its effects in Highland Madagascar”. Mountain Research and Development 16 (2): 101–116. doi:10.2307/3674005. JSTOR 3674005.

- ^ a b c Campbell, Gwyn (1993). “The Structure of Trade in Madagascar, 1750–1810”. The International Journal of African Historical Studies 26 (1): 111. doi:10.2307/219188.

- ^ 川田順造『地域からの世界史9アフリカ』161-164ページ

- ^ a b c d Domenichini, J.P.. “Antehiroka et Royauté Vazimba” (フランス語). Express de Madagascar. Madatana.com. 2011年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月5日閲覧。

- ^ a b c 山口(1991)『マダガスカル アフリカに一番近いアジアの国』

- ^ Razafimahazo, S. (2011年). “Vazimba: Mythe ou Realité?” (フランス語). Revue de l'Océan Indien. Madatana.com. 2011年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月8日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Metz, Helen Chapin (1994年). “Library of Congress Country Studies: Madagascar”. 2012年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年2月1日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Bureau of African Affairs (2011年5月3日). “Background Note: Madagascar”. U.S. Department of State. 2011年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月24日閲覧。

- ^ Brewer, Benjamin Heymann (2010年4月15日). “Every Kidd Has His Day: A Story of How Pirates Forced the English to Reevaluate Their Foreign Policy in the Indian Ocean (1690-1700)”. digitalcollections.wesleyan.edu. p. 45. 2024年4月10日閲覧。

- ^ “Pirates & Privateers - Captain Misson & Libertalia”. www.cindyvallar.com. 2024年4月24日閲覧。

- ^ Kent (1976), pp. 65–71

- ^ “Kingdoms of Madagascar: Maroserana and Merina”. Metmuseum.org. 2011年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年4月25日閲覧。

- ^ a b Ogot (1992), p. 418

- ^ Hodder (1982), p. 59

- ^ “Royal Hill of Ambohimanga”. UNESCO. 2011年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年4月30日閲覧。

- ^ a b Ade Ajayi (1998), pp. 413–422

- ^ Campbell, Gwyn (October 1991). “The state and pre-colonial demographic history: the case of nineteenth century Madagascar”. Journal of African History 23 (3): 415–445.

- ^ a b c 藤野(1997)『赤い島ー物語マダガスカルの歴史』

- ^ Oliver (1886), pp. 124–126

- ^ Uwechue (1981), p. 473

- ^ a b c Thompson & Adloff (1965), pp. 9–10

- ^ a b c d e Fage, Flint & Oliver (1986), pp. 522–524

- ^ Van Den Boogaerde (2008), p. 7

- ^ Randier (2006), p. 400

- ^ Curtin (1998), p. 186

- ^ Oliver, Fage & Sanderson (1985), p. 529

- ^ Oliver, Fage & Sanderson (1985), p. 532

- ^ a b c d e 『マダガスカルを知るための62章』(明石書店、2013年)

- ^ Campbell (2005), p. 107

- ^ Shillington (2005), p. 878

- ^ Fournet-Guérin (2007), pp. 45–54

- ^ Frémigacci (1999), pp. 421–444

- ^ Gallieni (1908), pp. 341–343

- ^ Reinsch (1905), p. 377

- ^ 官報. 1901年04月26日, 大蔵省印刷局、仏国人ヴィエルと洋務局間の出稼労働者契約、10頁

- ^ 飯田卓・深澤秀夫・森山工編著『マダガスカルを知るために62章』株式会社明石書店<エリア・スタディーズ118>、2013年5月31日、250頁。

- ^ Browning (2004), pp. 81–89

- ^ Kennedy (2007), pp. 511–512

- ^ 英軍、仏領マダガスカルに上陸(昭和17年5月7日 東京日日新聞)『昭和ニュース辞典第8巻 昭和17年/昭和20年』p413 毎日コミュニケーションズ刊 1994年

- ^ Lehoullier (2010), p. 107

- ^ a b Kitchen (1962), p. 256

- ^ Pryor (1990), pp. 209–210

- ^ a b c Marcus, Richard (August 2004). Political change in Madagascar: populist democracy or neopatrimonialism by another name?. Institute for Security Studies. オリジナルの7 September 2004時点におけるアーカイブ。 15 February 2012閲覧。.

- ^ a b c “Madagascar: La Crise a un Tournant Critique?” (フランス語). International Crisis Group. 2011年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月25日閲覧。

- ^ マダガスカル大統領選挙について(外務報道官談話) 外務省

- ^ “Centre d'actualités de l'ONU – Madagascar : l'ONU salue le bon déroulement du deuxième tour des élections présidentielles”. Un.org. 2014年2月10日閲覧。

- ^ a b c d Nalla (2010), pp. 122–128

- ^ a b c d e “Madagascar Profile: Media”. BBC News (2012年6月20日). 2012年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月25日閲覧。

- ^ “MADAGASCAR: Former president sentenced to five years in prison”. Irinnews.org (2003年12月17日). 2011年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年4月25日閲覧。

- ^ “Madagascar: Appeal launched despite political uncertainty”. Irinnews.org (2009年4月7日). 2011年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年4月25日閲覧。

- ^ a b Leithead, Alastair (14 May 2002). “Ethnic strife rocks Madagascar”. BBC News. オリジナルの2012年1月21日時点におけるアーカイブ。 22 January 2012閲覧。

- ^ “Pressure grows on Madagascar coup”. BBC News. (20 March 2009). オリジナルの2011年7月10日時点におけるアーカイブ。 30 March 2009閲覧。

- ^ “Numéros utiles” (フランス語). AirMadagascar.com (2012年1月28日). 2012年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年1月28日閲覧。

- ^ Barendse (2002), pp. 259–274

- ^ Freeman & Johns (1840), p. 25

- ^ Chapus & Mondain (1953), p. 377

- ^ “The Military Balance 2010”. International Institute of Strategic Studies. pp. 314–315, 467. 2011年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年4月1日閲覧。

- ^ Sharp (2002), p. 87

- ^ Strakes (2006), p. 86

- ^ a b c d "Presentation des resultats de la cartographie numerique en preparation du troisieme recensement generale de la population et de l'habitation" (PDF) (Press release) (フランス語). Institut nationale de la statistique (INSTAT), Government of Madagascar. 2010. 2012年1月16日時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。2012年1月15日閲覧。

- ^ Chatterjee, Sankar; Scotese, Christopher R.; Bajpai, Sunil (2017). Indian Plate and Its Epic Voyage from Gondwana to Asia: Its Tectonic, Paleoclimatic, and Paleobiogeographic Evolution. Geological Society of America. pp. 48-49. ISBN 9780813725291

- ^ a b c d e f Conservation International (2007年). “Madagascar and the Indian Ocean Islands”. Biodiversity Hotspots. Conservation International. 2011年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月24日閲覧。

- ^ Tattersall, Ian (2006). Origin of the Malagasy Strepshirhine Primates. Springer. pp. 1–6. ISBN 0-387-34585-X

- ^ a b Central Intelligence Agency (2011年). “Madagascar”. The World Factbook. 2011年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月24日閲覧。

- ^ Moriarty (1891), pp. 1–2

- ^ a b c Vences M, Wollenberg KC, Vieites DR, Lees DC (June 2009). “Madagascar as a model region of species diversification”. Trends in Ecology and Evolution 24 (8): 456–465. doi:10.1016/j.tree.2009.03.011. PMID 19500874. オリジナルの2012年2月11日時点におけるアーカイブ。 11 February 2012閲覧。.

- ^ a b c d e f g Encyclopaedia Britannica (2011年). “Madagascar”. Encyclopaedia Britannica. Eb.com. 2012年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月25日閲覧。

- ^ 小山直樹(2009)『マダガスカル島(西インド洋地域研究入門)』289ページ

- ^ a b Halpern, Georges M.; Weverka, Peter (2002). The Healing Trail: Essential Oils of Madagascar. Basic Health Publications, Inc.. p. 7. ISBN 9781591200161

- ^ a b Hobbes & Dolan (2008), p. 517

- ^ Hillstrom & Collier Hillstrom (2003), p. 50

- ^ Tyson, Peter (2013). Madagascar: The Eighth Continent : Life, Death and Discovery in a Lost World. Bradt Travel Guides (Travel Literature) Series. Bradt Travel Guides. ISBN 9781841624419

- ^ a b Callmander, Martin; et. al (2011). “The endemic and non-endemic vascular flora of Madagascar updated”. Plant Ecology and Evolution 144 (2): 121–125. doi:10.5091/plecevo.2011.513. オリジナルの2012年2月11日時点におけるアーカイブ。 11 February 2012閲覧。.

- ^ Lavranos, John (2004). “Pachypodium makayense: A New Species From Madagascar”. Cactus and Succulent Journal 76 (2): 85–88.

- ^ a b Bradt (2011), p. 38

- ^ Baum DA, Small RL, Wendel JF (1998). “Biogeography and floral evolution of baobabs (Adansonia, Bombacaceae) as inferred from multiple data sets”. Systematic Biology 47 (2): 181–207. doi:10.1080/106351598260879. PMID 12064226.

- ^ McLendon, Chuck (2000年5月16日). “Ravenala madagascariensis”. Floridata.com. 2011年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年9月14日閲覧。

- ^ Lambahoany Ecotourism Centre (2011年8月24日). “Nature of Madagascar”. Lambahoany Ecotourism Centre. 2011年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月24日閲覧。

- ^ Ellis (1859), p. 302

- ^ Foster, Steven (December 2010). “From Herbs to Medicines: The Madagascar Periwinkle's Impact on Childhood Leukemia: A Serendipitous Discovery for Treatment”. Alternative and Complementary Therapies 16 (6): 347–350. doi:10.1089/act.2010.16609.

- ^ a b Mittermeier, R.A.; Wallis, J.; Rylands, A.B. et al., eds (2009) (PDF). Primates in Peril: The World's 25 Most Endangered Primates 2008–2010. Illustrated by S.D. Nash. IUCN/SSC Primate Specialist Group, International Primatological Society, and Conservation International. pp. 1–92.

- ^ a b Black, Richard (13 July 2012). “Lemurs sliding toward extinction”. BBC News. オリジナルの2012年8月27日時点におけるアーカイブ。 26 August 2012閲覧。

- ^ Mittermeier, R.; Ganzhorn, J.; Konstant, W.; Glander, K.; Tattersall, I.; Groves, C.; Rylands, A.; Hapke, A.; Ratsimbazafy, J.; Mayor, M.; Louis, E.; Rumpler, Y.; Schwitzer, C.; Rasoloarison, R. (December 2008). “Lemur diversity in Madagascar”. International Journal of Primatology 29 (6): 1607–1656. doi:10.1007/s10764-008-9317-y.

- ^ Jungers, W.L.; Godfrey, L.R.; Simons, E.L.; Chatrath, P.S. (1997). “Phalangeal curvature and positional behavior in extinct sloth lemurs (Primates, Palaeopropithecidae)”. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 94 (22): 11998–2001. Bibcode: 1997PNAS...9411998J. doi:10.1073/pnas.94.22.11998. PMC 23681. PMID 11038588.

- ^ a b Okajima Y, Kumazawa Y (2009). “Mitogenomic perspectives into iguanid phylogeny and biogeography: Gondwanan vicariance for the origin of Madagascan oplurines”. Gene 441 (1–2): 28–35. doi:10.1016/j.gene.2008.06.011. PMID 18598742.

- ^ Glaw, F.; Köhler, J. R.; Townsend, T. M.; Vences, M. (2012). Salamin, Nicolas. ed. “Rivaling the World's Smallest Reptiles: Discovery of Miniaturized and Microendemic New Species of Leaf Chameleons (Brookesia) from Northern Madagascar”. PLoS ONE 7 (2): e31314. doi:10.1371/journal.pone.0031314. PMC 3279364. PMID 22348069.

- ^ a b c 『マダガスカルを知るための62章』pp.70-74

- ^ “Everglades, Madagascar Rain Forest on UNESCO List”. ABC News (2010年7月30日). 2011年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年2月11日閲覧。

- ^ World Wildlife Fund (2001). "Madagascar subhumid forests". WildWorld Ecoregion Profile. National Geographic Society. 2010年3月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年4月30日閲覧。

- ^ Kull (2004), p. 153

- ^ Campbell, Gwyn (1993). “The Structure of Trade in Madagascar, 1750–1810”. The International Journal of African Historical Studies 26 (1): 111–148. doi:10.2307/219188.

- ^ Virah-Sawmy, M.; Willis, K. J.; Gillson, L. (2010). “Evidence for drought and forest declines during the recent megafaunal extinctions in Madagascar”. Journal of Biogeography 37 (3): 506–519. doi:10.1111/j.1365-2699.2009.02203.x.

- ^ Emoff (2004), pp. 51–62

- ^ Harper, Grady J.; Steininger, Marc; Tucker, Compton; Juhn, Daniel; Hawkins, Frank (2007). “Fifty years of deforestation and forest fragmentation in Madagascar”. Environmental Conservation (Cambridge Journals) 34 (4): 325–333. doi:10.1017/S0376892907004262.

- ^ a b c d e f “Countries at the Crossroads 2011: Madagascar”. Freedom House (2011年). 2012年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月25日閲覧。

- ^ Green GM, Sussman RW (1990). “Deforestation history of the eastern rainforests of Madagascar from satellite images”. Science 248 (4952): 212–215. Bibcode: 1990Sci...248..212G. doi:10.1126/science.248.4952.212. PMID 17740137.

- ^ Madagascar National Parks (2011年). “The Conservation”. parcs-madagascar.com. 2011年8月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月25日閲覧。

- ^ “Rainforests of the Atsinanana”. UNESCO. 2011年8月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年4月30日閲覧。

- ^ Bearak, Barry (24 May 2010). “Shaky Rule in Madagascar Threatens Trees”. New York Times. オリジナルの2011年3月19日時点におけるアーカイブ。 20 March 2011閲覧。

- ^ Davies (2003), pp. 99–101

- ^ Handwerk, Brian (2009年8月21日). “Lemurs Hunted, Eaten Amid Civil Unrest, Group Says”. National Geographic News. 2011年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年3月15日閲覧。

- ^ Morelle, Rebecca (29 May 2014). “Asian relative of cane toad threatens Madagascar havoc”. BBC News 29 July 2014閲覧。

- ^ “DECRET n°2015 – 593 portant création des circonscriptions administratives.” (PDF). 2015年11月13日閲覧。

- ^ Rodd & Stackhouse (2008), p. 246

- ^ “Madagascar at a glance”. World Bank (2011年2月25日). 2012年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年2月4日閲覧。

- ^ a b c d AFDB, OECD, UNDP, UNECA (2011年). “African Economic Outlook 2011: Madagascar”. AfricanEconomicOutlook.org. 2012年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年1月28日閲覧。

- ^ Christie, Iain; Crompton, Elizabeth (November 2003). Republic of Madagascar: Tourism Sector Study. Africa Region Working Paper No. 63. Antananarivo: World Bank. オリジナルの2012年1月28日時点におけるアーカイブ。 28 January 2012閲覧。.

- ^ “焦点:銀より高いバニラ、業界揺るがす価格高騰の「裏事情」”. ロイター (2019年6月7日). 2019年6月8日閲覧。

- ^ a b 【JICAの現場から】(48)マダガスカル事務所長・村上博信氏/日本企業から熱い視線『日刊工業新聞』2018年7月28日(5面)2018年8月3日閲覧

- ^ a b c “Made in Madagascar: Exporting Handicrafts to the U.S. Market: Final Report”. United Nations Public-Private Alliance for Rural Development (2005年). 2011年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7月10日閲覧。

- ^ United Nations (2013年). “FAO Stat”. Food and Agriculture Organization. 13 April 2013閲覧。

- ^ International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies (25 February 2005). “Madagascar: Cyclone Gafilo, Final Report, Appeal 08/04”. ReliefWeb. 31 August 2012時点のオリジナルよりアーカイブ。31 March 2011閲覧。

- ^ Pezzotta (2001), p. 32

- ^ a b “About QMM”. Rio Tinto (2009年). 2012年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年9月19日閲覧。

- ^ “Metals – Ambatovy Joint Venture”. Sherritt International Corporation (2012年). 2012年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年9月19日閲覧。

- ^ “Madagascar's oil fortunes evolving slowly”. PennWell Corporation (2012年2月6日). 2012年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年9月19日閲覧。

- ^ “Production Electricité” (French). Jirama (2011年). 28 August 2013閲覧。

- ^ Bradt (2011), p. 2.

- ^ Hurles ME, Sykes BC, Jobling MA, Forster P; Sykes; Jobling; Forster (2005). “The dual origin of the Malagasy in Island Southeast Asia and East Africa: evidence from maternal and paternal lineages”. American Journal of Human Genetics 76 (5): 894–901. doi:10.1086/430051. PMC 1199379. PMID 15793703. オリジナルの2011年3月20日時点におけるアーカイブ。 30 April 2011閲覧。.

- ^ Tofanelli S, Bertoncini S, Castrì L, Luiselli D, Calafell F, Donati G, Paoli G.; Bertoncini; Castrì; Luiselli; Calafell; Donati; Paoli (2009). “On the origins and admixture of Malagasy: new evidence from high-resolution analyses of paternal and maternal lineages”. Molecular Biology and Evolution 26 (9): 2109–2124. doi:10.1093/molbev/msp120. PMID 19535740.

- ^ Adelaar (2006), pp. 205–235

- ^ Rajaonarimanana (2001), p. 8

- ^ “Haute Cour Constitutionnelle De Madagascar, Décision n°03-HCC/D2 Du 12 avril 2000” (フランス語). Saflii.org (2000年4月12日). 2011年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年4月25日閲覧。

- ^ “Madagascar: 2007 Constitutional referendum”. Electoral Institute for the Sustainability of Democracy in Africa (June 2010). 2012年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年1月22日閲覧。

- ^ Le Comité Consultatif Constitutionnel (2010年10月1日). “Projet de Constitution de la Quatrième République de Madagascar” (フランス語). Madagascar Tribune. 2011年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月24日閲覧。

- ^ 箕浦信勝 (2016年4月21日). “マダガスカル手話の記述的研究”. 2019年7月10日閲覧。

- ^ "マラガシ語". 言語学大辞典. 三省堂.

- ^ a b 箕浦信勝 (2016年4月21日). “会話と手話の相互行為分析に基づくマダガスカル言語文化の共通構造と差異の比較研究”. 2019年7月10日閲覧。

- ^ a b Bearak, Barry (5 September 2010). “Dead Join the Living in a Family Celebration”. New York Times: p. A7. オリジナルの2012年1月13日時点におけるアーカイブ。 13 January 2012閲覧。

- ^ a b Bradt (2011), pp. 13–20

- ^ Ade Ajayi (1989), p. 437

- ^ Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2006年). “International Religious Freedom Report: Madagascar”. U.S. Department of State. 2012年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年1月22日閲覧。

- ^ Keller, Eva (2006) The Road to Clarity: Seventh-Day Adventism in Madagascar (Contemporary Anthropology of Religion). Palsgrave Macmillan. ISBN 1403970769

- ^ “Report of the High Level Committee on the Indian Diaspora”. Ministry of External Affairs, India (2004年). 2012年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年1月22日閲覧。

- ^ Ralibera (1993), p. 196

- ^ Ranaivoson, Samuel (1980) (フランス語). La formation du personnel enseignant de l'éducation de base à Madagascar: Une etude de cas. Quelques reflections intéressant la programmation de l'assistance de l'UNICEF. Paris: UNESCO. オリジナルの2011年7月10日時点におけるアーカイブ。 10 July 2011閲覧。.

- ^ Mukonoweshuro, E.G. (1990). “State "resilience" and chronic political instability in Madagascar”. Canadian Journal of African Studies 24 (3): 376–398. doi:10.2307/485627. JSTOR 485627.

- ^ a b c Lassibille, Gerard; Tan, Jee-Peng; Jesse, Cornelia; Nguyen, Trang Van (6 August 2010). “Managing for results in primary education in Madagascar: Evaluating the impact of selected workflow interventions”. The World Bank Economic Review (Oxford University Press) 24 (2): 303–329. doi:10.1093/wber/lhq009. オリジナルの2012年2月11日時点におけるアーカイブ。 10 February 2012閲覧。.

- ^ Ministère de l'Education Secondaire et l'Education de Base (2005) (フランス語). Curriculum de formation des élèves-maîtres. Antananarivo, Madagascar: Government Printing Office.

- ^ “Public spending on education; total ( percent of government expenditure) in Madagascar”. TradingEconomics.com (2011年). 2012年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年1月28日閲覧。

- ^ ペスト:地域別罹患率・死亡率の検討-2004年~2009年 CDC Travelers' Health, Outbreak Notice(2010年2月18日)2017年3月4日

- ^ “マダガスカル 危険・スポット・広域情報”. 外務省. 2022年10月8日閲覧。

- ^ a b c Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2011年4月8日). “2010 Human Rights Report: Madagascar”. U.S. Department of State. 2011年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7月10日閲覧。

- ^ Middleton (1999), pp. 259–262, 272, 309

- ^ Ames (2003), p. 101

- ^ Blench, Roger (1982). “Evidence for the Indonesian origins of certain elements of African culture”. African Music 6 (2): 81–93. JSTOR 30249759.

- ^ Kus, Susan; Raharijaona, Victor (2000). “House to Palace, Village to State: Scaling up Architecture and Ideology”. American Anthropologist, New Series 1 (102): 98–113. doi:10.1525/aa.2000.102.1.98.

- ^ Acquier (1997), pp. 143–175

- ^ Kusimba, Odland & Bronson (2004), p. 12

- ^ Bradt (2011), p. 312

- ^ a b “消費量は日本の2倍! 実はお米大国マダガスカルのワンプレート料理”. ナショナルジオグラフィック. (2016年8月25日) 2016年10月1日閲覧。

- ^ Kusimba, Odland & Bronson (2004), p. 87

- ^ City of Antananarivo. “Antananarivo: Histoire de la commune” (フランス語). 2011年2月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年8月2日閲覧。

- ^ Fox (1990), p. 39

- ^ Ravalitera, P. “Origine Confuse des Vazimba du Betsiriry” (フランス語). Journal Express. Madatana.com. 2011年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月11日閲覧。

- ^ Unknown. “Ibonia: the text in 17 sections”. University of Virginia. 2011年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月15日閲覧。

- ^ Rabearivelo (2007), p. x

- ^ Auzias & Labourdette (2007), p. 142

- ^ Randrianary (2001), pp. 109–137

- ^ a b Heale & Abdul Latif (2008), pp. 108–111

- ^ “Woodcrafting Knowledge of the Zafimaniry”. UNESCO. 2012年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月24日閲覧。

- ^ “Des nouveaux talents mis en relief” (フランス語). L'Express de Madagascar (l'expressmada.com). (7 August 2009). オリジナルの2012年8月24日時点におけるアーカイブ。 24 August 2012閲覧。

- ^ a b c Ratsimbazafy 2010, pp. 14–18.

- ^ “Madagascar take Sevens honours”. International Rugby Board (2007年8月23日). 2012年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年7月24日閲覧。

- ^ Vegar, Ness (1999年10月4日). “Madagascar won the World Championship”. petanque.org. 2012年1月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年1月14日閲覧。

- ^ 2011 FIBA Africa Championship, FIBA.com, Retrieved 26 October 2015.

- ^ 2009 FIBA Africa Championship for Women, FIBA.com, Retrieved 26 October 2015.

- ^ 2014 FIBA Africa Under-18 Championship, FIBA.com, Retrieved 26 October 2015.

- ^ 2013 FIBA Africa Under-16 Championship, FIBA.com, Retrieved 26 October 2015.

- ^ 2015 FIBA Africa Under-16 Championship for Women, FIBA.com, Retrieved 26 October 2015.

- ^ “Triennal review: Census as at 1 December 2010”. World Organization of the Scout Movement (2010年12月1日). 2012年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年1月13日閲覧。

参考文献

[編集]日本語文献

[編集]- “マダガスカルの文化的多様性に関する研究”. 国立民族学博物館. 2016年8月7日閲覧。

- 『マダガスカルを知るための62章』飯田卓、深澤秀夫、森山工編著、明石書店〈エリア・スタディーズ118〉、2013年5月31日。ISBN 978-4-7503-3806-4。

- 小山直樹『マダガスカル島(西インド洋地域研究入門)』東海大学出版会、2009年11月5日。ISBN 978-4-486-01835-3。

- 山口洋一『マダガスカル アフリカに一番近いアジアの国』サイマル出版会、1991年2月。ISBN 4-377-40880-1。

- 川田順造『アフリカ』朝日新聞社〈地域からの世界史9〉、1993年9月20日。ISBN 4-02-258504-8。

- 藤野幸雄『赤い島ー物語マダガスカルの歴史』彩流社、1997年6月30日。ISBN 4-88202-454-3。

- 『アフリカ史』山川出版会、2009年8月25日。ISBN 978-4-634-41400-6。 主に、深澤秀夫「第三章マダガスカルとインド洋西域島嶼世界」を参照。

外国語文献

[編集]- Acquier, Jean-Louis (1997) (フランス語). Architectures de Madagascar. Berlin: Berger-Levrault. ISBN 978-2-7003-1169-3

- Ade Ajayi, Jacob Festus (1989). General history of Africa: Africa in the nineteenth century until the 1880s. Paris: UNESCO. ISBN 978-0-520-03917-9

- Adelaar, Alexander (2006). "The Indonesian migrations to Madagascar: Making sense of the multidisciplinary evidence". In Simanjuntak, Truman; Pojoh, Ingrid; Harriet Eileen; Hisyam, Muhamad (eds.). Austronesian diaspora and the ethnogeneses of people in Indonesian archipelago. Jakarta, Indonesia: LIPI Press. ISBN 978-979-26-2436-6。

- Ames, Glenn Joseph (2003). Distant lands and diverse cultures: the French experience in Asia, 1600–1700. New York: Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-313-30864-2

- Auzias, Dominique; Labourdette, Jean-Paul (2008) (フランス語). Petit Futé: Madagascar 2008. Paris: Petit Futé. ISBN 978-2-7469-1982-2

- Barendse, R.J. (2002). The Arabian seas: the Indian Ocean world of the seventeenth century. Berlin: M.E. Sharpe. ISBN 978-0-7656-0729-4

- Bradt, Hilary (2011). Madagascar, 10th Ed.: The Bradt Travel Guide. London: Bradt Travel Guides. ISBN 978-1-84162-341-2

- Browning, Christopher R. (2004). The Origins of the Final Solution. Jerusalem: Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority. ISBN 3-540-63293-X

- Campbell, Gwyn (2005). An economic history of Imperial Madagascar, 1750–1895: the rise and fall of an island empire. London: Cambridge University Press. ISBN 0-521-83935-1

- Chapus, G.S.; Mondain, G. (1953) (フランス語). Un homme d'etat malgache: Rainilaiarivony. Paris: Editions Diloutremer

- Cousins, William Edward (1895). Madagascar of to-day: A sketch of the island, with chapters on its past history and present prospects. London: The Religious Tract Society

- Curtin, Philip D. (1998). Disease and empire: the health of European troops in the conquest of Africa. Cambridge, MA: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-59835-4

- Davies, S.J.J.F. (2003). "Birds I: Tinamous and Ratites to Hoatzins". In Hutchins, Michael (ed.). Grzimek's Animal Life Encyclopedia. Vol. 8 (2 ed.). Farmington Hills, MI: Gale Group. ISBN 0-7876-5784-0。

- Deschamps, Hubert Jules (1965) (フランス語). Histoire de Madagascar. Ann Arbor, MI: Berger-Levrault

- Ellis, William (1859). Three visits to Madagascar during ... 1853-1854-1856. London: Oxford University

- Emoff, Ron (2004). “Spitting into the wind: Multi-edged environmentalism in Malagasy song”. In Dawe, Kevin. Island Musics. New York: Berg. ISBN 978-1-85973-703-3

- Fage, J.D.; Flint, J.E.; Oliver, R.A. (1986). The Cambridge History of Africa: From c. 1790 to c. 1870. London: Cambridge University Press. ISBN 0-521-20413-5

- Fournet-Guérin, Catherine (2007) (フランス語). Vivre à Tananarive: géographie du changement dans la capitale malgache. Antananarivo, Madagascar: Karthala Editions. ISBN 978-2-84586-869-4

- Fox, Leonard (1990). Hainteny: the traditional poetry of Madagascar. Lewisburg, PA: Bucknell University Press. ISBN 978-0-8387-5175-6

- Freeman, Joseph John; Johns, David (1840). A narrative of the persecution of the Christians in Madagascar: with details of the escape of six Christian refugees now in England. London: J. Snow

- Frémigacci, Jean (1999). “Le Rova de Tananarive: Destruction d'un lieu saint ou constitution d'une référence identitaire?”. In Chrétien, Jean-Pierre (フランス語). Histoire d'Afrique. Paris: Editions Karthala. ISBN 978-2-86537-904-0

- Gallieni, Joseph-Simon (1908) (フランス語). Neuf ans à Madagascar. Paris: Librairie Hachette

- Heale, Jay; Abdul Latif, Zawiah (2008). Cultures of the World: Madagascar. Tarrytown, NY: Marshall Cavendish. ISBN 978-0-7614-3036-0

- Hillstrom, Kevin; Collier Hillstrom, Laurie (2003). Africa and the Middle East: a continental overview of environmental issues. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. ISBN 978-1-57607-688-0

- Hobbes, Joseph; Dolan, Andrew (2008). World Regional Geography. Belmont, CA: Cengage Learning. ISBN 978-0-495-38950-7

- Hodder, Ian (1982). Symbolic and structural archaeology. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-24406-0

- Kennedy, David (2007). The Library of Congress World War II companion. New York: Simon and Schuster. ISBN 978-0-7432-5219-5

- Kent, Raymond (1976). From Madagascar to the Malagasy Republic. Ann Arbor, MI: Greenwood Press. ISBN 978-0-8371-8421-0

- Kitchen, Helen A. (1962). The Educated African: a Country-by-Country Survey of Educational Development in Africa. Washington, D.C.: Praeger

- Kull, Christian (2004). Isle of Fire: The Political Ecology of Landscape Burning in Madagascar, Issue 246. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-46141-0

- Kusimba, Chapurukha; Odland, J. Claire; Bronson, Bennet (2004). Unwrapping the textile traditions of Madagascar. Textile Series. Los Angeles: Regents of the University of California. ISBN 0-930741-95-1

- Lehoullier, Sara (2010). Madagascar: Travel Companion. New York: Other Places Publishing. ISBN 978-0-9822619-5-8

- Middleton, Karen (1999). Ancestors, Power, and History in Madagascar. Los Angeles: Brill. ISBN 978-90-04-11289-6

- Moriarty, H.A. (1891). Islands in the southern Indian Ocean, westward of longitude 80 ̊east, including Madagascar. London: J. D. Potter

- Nalla, Mahesh (2010). Crime and Punishment Around the World: Volume 1, Africa. Los Angeles: ABC-CLIO. ISBN 978-0-313-35133-4

- Ogot, Bethwell (1992). Africa from the Sixteenth to the Eighteenth Century. Paris: UNESCO. ISBN 978-92-3-101711-7

- Oliver, Roland; Fage, John Donnelly; Sanderson, G.N. (1985). The Cambridge History of Africa. 6. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-22803-9

- Oliver, Samuel Pasfield (1886). Madagascar: an historical and descriptive account of the island and its former dependencies, Volume 1. London: Macmillan

- Pezzotta, Federico (2001). Madagascar: a mineral and gemstone paradise. Ann Arbor, MI: University of Michigan. ISBN 978-0-9715371-0-1

- Pryor, Frederic L. (1990). The political economy of poverty, equity, and growth: Malawi and Madagascar. Washington, D.C.: World Bank. ISBN 978-0-19-520823-8

- Rabearivelo, Jean-Joseph (2007) [1936 (translation by Robert Ziller)]. Translated from the Night. Pittsburgh, PA: Lascaux Editions. ISBN 978-1-60461-552-4

- Rajaonarimanana, Narivelo (2001) (フランス語). Grammaire moderne de la langue malgache. Langues INALCO. Paris: Langues et mondes – l'Asiatheque. ISBN 2-911053-79-6

- Ralibera, Daniel (1993) (フランス語). Madagascar et le christianisme. Paris: Editions Karthala. ISBN 978-92-9028-211-2

- Randier, Jean (2006) (フランス語). La Royale: L'histoire illustrée de la Marine nationale française. Maîtres du Vent – La Falaise: Babouji. ISBN 2-35261-022-2

- Randrianary, Victor (2001) (フランス語). Madagascar: les chants d'une île. Paris: Actes Sud. ISBN 978-2-7427-3556-3

- Ratsimbazafy, Ernest (2010-06-11). “Moraingy”. In Green, Thomas; Svinth, Joseph. Martial Arts of the World: An Encyclopedia of History and Innovation, Volume 2. Santa Barbara, CA: ABC CLIO. ISBN 978-1-59884-243-2

- Regnier, Denis (2015). “Clean people, unclean people: the essentialisation of 'slaves' among the southern Betsileo of Madagascar”. Social Anthropology 23 (2): 152–158.

- Reinsch, Paul Samuel (1905). Colonial Administration. New York: Macmillan

- Rodd, Tony; Stackhouse, Jennifer (2008). Trees: A Visual Guide. Los Angeles: University of California Press. ISBN 978-0-520-25650-7

- Room, Adrian (2006). Placenames of the world: origins and meanings of the names for 6,600 countries, cities, territories, natural features, and historic sites. Jefferson, NC: McFarland. ISBN 978-0-7864-2248-7

- Sharp, Leslie (2002). The Sacrificed Generation: Youth, History, and the Colonized Mind in Madagascar. Berkeley, CA: University of California Press. ISBN 978-0-520-22951-8

- Shillington, Kevin (2005). Encyclopedia of African history. New York: CRC Press. ISBN 1-57958-453-5

- Strakes, Jason (2006). "Armed Forces of the People". In Leonard, Thomas M. (ed.). Encyclopedia of the developing world. Vol. 1. New York: Taylor & Francis. ISBN 978-1-57958-388-0。

- Thompson, Virginia; Adloff, Richard (1965). The Malagasy Republic: Madagascar today. San Francisco, CA: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-0279-9

- Uwechue, Raph (1981). Makers of modern Africa: profiles in history, Volume 1. Dearborne, MI: Africa Books Ltd. ISBN 978-0-903274-14-2

- Van Den Boogaerde, Pierre (2008). Shipwrecks of Madagascar. New York: AEG Publishing Group. ISBN 978-1-60693-494-4

- Wink, André (2004). Volume 3 of Al-Hind: The Making of the Indo-Islamic World: Indo-Islamic society, 14th–15th centuries. Leiden, The Netherlands: Brill. ISBN 978-90-04-13561-1

外部リンク

[編集]- 政府

- 日本政府

- 日本外務省 - マダガスカル

- 在マダガスカル日本国大使館

- 在マダガスカル/コモロ連合日本国大使館 (@JapanEmb_Madaga) - X(旧Twitter)