シモスクス

| シモスクス | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ロイヤルオンタリオ博物館での復元骨格

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地質時代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 後期白亜紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Simosuchus Buckley et al. , 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

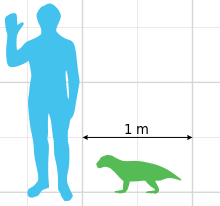

シモスクス(学名:Simosuchus)は、マダガスカルに分布する後期白亜紀末の地層から化石が発見された、絶滅したワニ形上目の属[1]。全長は約75センチメートルに達し、吻部は前後に短い[1]。歯はスプーン状の形態をなし、植物食性であったことが示唆される[1]。吻部の幅や眼窩上突起の発達の度合いに個体差があり、これは性的二形を示唆する可能性がある[1]。また頸部の筋肉の発達も示唆されており、これは頭部を用いた地面の掘削に寄与したと推論されている[1]。

歴史

[編集]

2000年に記載されたシモスクスの最初の標本には、完全な頭蓋骨と下顎、体骨格の前側部、および体骨格の後側部が保存されていた。その後さらに5つの標本が記載され、骨格の大部分が明らかにされている。またマハジャンガ盆地では単離した数多くの歯も発見されている。シモスクスの化石の大部分はアンタナナリボ大学とニューヨーク州立大学ストーニーブルック校が指揮するマハジャンガ盆地プロジェクトの一環で発見されたものであり、多くはMaevaran層Anembalemba部層に体積した粘土の中から産出している[2]。

特徴

[編集]

成熟個体の骨格に基づくと、シモスクスは全長約0.75メートルの小型動物であった[3][4]。前後に長く上下に低い頭蓋骨を持つ他のワニ類と異なりシモスクスの吻部は非常に短く、イヌのパグに類似する。現に、本属の属名はギリシア語で「パグの鼻をしたワニ」を意味する[5]。頭蓋骨の形状は標本ごとに大きく異なっており、骨の修飾や突起にバリエーションがある。この差異は性的二形を示唆する可能性がある。頭蓋骨のうち眼窩よりも前側の部位は下側へ傾斜しており、シモスクスは水平面と前眼窩領域が約45°の角をなす姿勢をしていた可能性が高い。顎の前側に並ぶ歯はカエデの葉のような形状をなす。後頭顆は下側を向く。シモスクスの頭蓋骨には45個の固有派生形質を認めることができる[6]

多くの観点において、シモスクスの体骨格は他の陸棲ワニ類のものと類似するが、近縁な属との区別に用いられる複数の差異が存在する。肩甲骨は幅広であり、三叉に分かれる。その表面には外側に向いた隆起が存在する。上腕骨の上側端に存在する三角筋胸筋陵は小さい。上腕骨の肩甲上腕顆は肩関節において肩帯に接続し、丸みを帯びた明瞭な楕円形をなす。四肢は頑強である。尺骨と橈骨は互いに固くフィットする。前足は小さく、また大型の鉤爪が生えており、後ろ足もまた小型化している。大腿骨の前側縁には縁にそって小型の陵が存在する。骨盤においては坐骨の前側突起が拍車状をなす[7]。シモスクスは脊柱の大部分が知られている。頸椎は8個、胴椎は最低で15個、仙椎は2個、尾椎は20個以上である。尾椎の数は大多数のワニ類よりも少なく、そのためシモスクスの尾は短くなっている[3]。

他のワニ類と同様にシモスクスは皮骨板に被覆されており、皮骨板はシモスクスの背部・腹部・尾部と四肢の多くに存在する。背部と尾部の皮骨板は軽量かつ多孔質で、腹部を被覆する皮骨板は板状で、スポンジ状の板間層に類似する内部構造を持つ。シモスクスの背部には4列のparavertebral shieldが存在し、正中線に沿った皮骨板が固く固定されていた。paravertebral shieldの両側には4列のaccessory parasagittal osteodermが存在しており、これらは互いに緊密に噛み合う[8]。

分類

[編集]ノトスクス亜目のクラドグラム

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

当初シモスクスはノトスクス亜目の系統群の基盤的な属であると考えられており、ウルグアイスクス(ウルグアイ・後期白亜紀)やマラウィスクス(マラウイ・後期白亜紀)と近縁とされることがしばしばあった。後の系統学的研究では、シモスクスはリビコスクスや他のより派生的なノトスクス亜目の属と近縁な位置に置かれた[11]。Buckley et al. (2000) の原記載では、シモスクスはノトスクス科に分類され、姉妹群はウルグアイスクス、さらに2属の姉妹群はマラウィスクスとされた。これらの分類群はリビコスクスやノトスクスと共にノトスクス科に分類された。その後の系統解析の大半でもシモスクスやノトスクス亜目の他の属は同様の位置に置かれた。Turner and Calvo (2005) の解析でもまた、シモスクスとウルグアイスクスおよびマラウィスクスを含む系統群が設立されている。

先行研究とは異なる形質の値に基づくCarvalho et al. (2004)の解析では、シモスクスと他のノトスクス亜目との関係は大きく変化した。シモスクスとウルグアイスクスとコマフエスクスはノトスクス亜目の外に位置付けられ、さらにシモスクスはキマエラスクス科において中国のキマエラスクスとの姉妹群とされた。シモスクスと同様にキマエラスクスは吻部が短い植物食性動物であり、共にノトスクス亜目よりも高次の系統群であるゴンドワナスクス類に位置付けられる。かつて基盤的ノトスクス亜目にしてシモスクスの近縁属とされたウルグアイスクスはウルグアイスクス科に位置付けられ、この科もノトスクス亜目から除外された。マラウィスクスはペイロサウルス上科イタスクス科に位置付けられた[12]。

以下のクラドグラムはTurner and Sertich (2010)に基づく[11]。

| ノトスクス亜目 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

*注: ペイロサウルスから再分類された標本に基づく[13]。

古生物学

[編集]

シモスクスは植物食性動物と見られており、その複雑な歯列はイグアナ科のものに類似する[14]。他のノトスクス亜目の属と同様に、シモスクスは完全に陸棲動物であり、短い尾は遊泳にはほぼ役立たなかったとされる[3]。

皮骨板は柔軟性を欠いており、側方運動の制限を経てシモスクスは完全に陸棲に適応した可能性がある。頑強な四肢も陸上のロコモーションと矛盾しない。上腕骨の三角筋稜と大腿骨の前側陵は強靭な四肢の筋肉の付着面を提供する。シモスクスの後肢は半直立型であり、完全に直立した他のノトスクス亜目の後肢とは異なる[7]。

穴を掘った可能性

[編集]原記載の時点でシモスクスは穴居性動物の可能性が提唱された。これは頑強な四肢や短い吻部、および下に突出した下顎に基づくものである。吻部の形態はシャベル状であり、また下顎の形態は穴を掘る際に顎を開く摩擦を低減することに寄与した可能性が示唆された。また、頭蓋骨には強靭な首の筋肉が付着すると思われる部位があり、穴掘りに適していたと思われる[5][15]。

2010年にKleyらはこの仮説に対し、頭部を優先する穴居性動物としての適応を示さないその形態学的特徴に基づき、比較的大きい幅広の頭部は不利であり、現生の頭部を優先する穴居性動物とは対照的であると反論した。また、彼らは背腹方向に狭い刃先が存在しないことから吻部がシャベル状でないと指摘し、前側面が相対的に拡大してほぼ完全に平坦であると主張した。下顎も穴を掘る際の耐久性が低く、摂食に重要な前上顎骨歯でさえも頭部を用いて穴を掘る際の負荷には耐えられないとされた。上顎もまた、穴を掘る際に負荷を受けながら口を閉じたままにしておく適応が成立していないことが示唆された。眼窩は比較的大きく、穴を掘る際に損傷を受ける可能性があることから、穴居性の生態には当てはまらない[6]。

同年にSertichとGroenkeは肩甲骨と前肢を含む付属骨格は穴を掘るための形態学的適応を示さないと判断したものの、穴を掘ることができる現生のワニの多くにおいても形態学的適応が示されないことから、シモスクスが穴を掘ることに長けていたという考えを否定できないとした[7]。また同年、GeorgiとKrauseが穴を掘った仮説について確信を持って排除できないことに同意し、より広範な比較と機能解析が必要だと主張した。また彼らは、短い首がトンエンルのような密度の高い環境を移動するのに有利だった可能性があると指摘し、四肢による掘削の補助として頭部を用いた可能性にも触れた[3]。

古生物地理学

[編集]シモスクスがどのようにしてマダガスカルに到達したかは不明である。同じMaevarano層から知られるワニ形上目の属にはアラリペスクスがいるが、シモスクスとの関係は明瞭でない[16]。

出典

[編集]- ^ a b c d e 土屋健『地球生命 水際の興亡史』技術評論社、2021年7月28日、125-127頁。ISBN 978-4-297-12232-4。

- ^ Krause, D.W.; Sertich, J.J.W.; Rogers, R.R.; Kast, S.C.; Rasoamiaramanana, A.H.; Buckley, G.A. (2010). “Overview of the discovery, distribution, and geological context of Simosuchus clarki (Crocodyliformes: Notosuchia) from the Late Cretaceous of Madagascar”. Journal of Vertebrate Paleontology 30 (6, Supplement): 4–12. doi:10.1080/02724634.2010.516784.

- ^ a b c d Georgi, J.A.; Krause, D.W. (2010). “Postcranial axial skeleton of Simosuchus clarki (Crocodyliformes: Notosuchia) from the Late Cretaceous of Madagascar”. Journal of Vertebrate Paleontology 30 (6, Supplement): 99–121. doi:10.1080/02724634.2010.519172.

- ^ Michael J. Benton (2015). Vertebrate Palaeontology. John Wiley & Sons, Ltd. pp. 249. ISBN 9781118407554 25 September 2022閲覧。

- ^ a b Buckley, G.A.; Brochu, C.A.; Krause, D.W.; Pol, D. (2000). “A pug-nosed crocodyliform from the Late Cretaceous of Madagascar”. Nature 405 (6789): 941–944. Bibcode: 2000Natur.405..941B. doi:10.1038/35016061. PMID 10879533.

- ^ a b Kley, N.J.; Sertich, J.J.W.; Turner, A.H.; Krause, D.W.; O'Connor, P.M.; Georgi, J.A. (2010). “Craniofacial morphology of Simosuchus clarki (Crocodyliformes: Notosuchia) from the Late Cretaceous of Madagascar”. Journal of Vertebrate Paleontology 30 (6, Supplement): 13–98. doi:10.1080/02724634.2010.532674.

文面はCreative Commons Attribution 4.0 International License下で利用可能な本出典からのコピーおよび翻訳による。

文面はCreative Commons Attribution 4.0 International License下で利用可能な本出典からのコピーおよび翻訳による。

- ^ a b c Sertich, J.J.W.; Groenke, J.R. (2010). “Appendicular skeleton of Simosuchus clarki (Crocodyliformes: Notosuchia) from the Late Cretaceous of Madagascar”. Journal of Vertebrate Paleontology 30 (6, Supplement): 122–153. doi:10.1080/02724634.2010.516902.

- ^ Hill, R.V. (2010). “Osteoderms of Simosuchus clarki (Crocodyliformes: Notosuchia) from the Late Cretaceous of Madagascar”. Journal of Vertebrate Paleontology 30 (6, Supplement): 154–176. doi:10.1080/02724634.2010.518110.

- ^ Turner, A.H.; Calvo, J.O. (2005). “A new sebecosuchian crocodyliform from the Late Cretaceous of Patagonia”. Journal of Vertebrate Paleontology 25 (1): 87–98. doi:10.1671/0272-4634(2005)025[0087:ANSCFT]2.0.CO;2.

- ^ Diego Pol; Juan M. Leardi; Agustina Lecuona & Marcelo Krause (2012). “Postcranial anatomy of Sebecus icaeorhinus (Crocodyliformes, Sebecidae) from the Eocene of Patagonia”. Journal of Vertebrate Paleontology 32 (2): 328–354. doi:10.1080/02724634.2012.646833.

- ^ a b Turner, A.H.; Sertich, J.W. (2010). “Phylogenetic history of Simosuchus clarki (Crocodyliformes: Notosuchia) from the Late Cretaceous of Madagascar”. Journal of Vertebrate Paleontology 30 (6, Supplement): 177–236. doi:10.1080/02724634.2010.532348.

- ^ Carvalho, I.S.; Ribeiro, L.C.B.; Avilla, L.S. (2004). “Uberabasuchus terrificus sp. nov., a new Crocodylomorpha from the Bauru Basin (Upper Cretaceous), Brazil”. Gondwana Research 7 (4): 975–1002. Bibcode: 2004GondR...7..975C. doi:10.1016/S1342-937X(05)71079-0. ISSN 1342-937X. オリジナルの2011-07-06時点におけるアーカイブ。.

- ^ Agustín G. Martinelli; Joseph J.W. Sertich; Alberto C. Garrido & Ángel M. Praderio (2012). “A new peirosaurid from the Upper Cretaceous of Argentina: Implications for specimens referred to Peirosaurus torminni Price (Crocodyliformes: Peirosauridae)”. Cretaceous Research 37: 191–200. doi:10.1016/j.cretres.2012.03.017.

- ^ Melstrom, Keegan; Irmis, Randall (2019-06-01). “Repeated Evolution of Herbivorous Crocodyliforms during the Age of Dinosaurs”. Current Biology 29 (14): 2389–2395.e3. doi:10.1016/j.cub.2019.05.076. PMID 31257139.

- ^ Krause, D.W.; O'Connor, P.M.; Rogers, K.C.; Sampson, S.D.; Buckley, G.A.; Rogers, R.R. (2006). “Late Cretaceous terrestrial vertebrates from Madagascar: Implications for Latin American biogeography”. Annals of the Missouri Botanical Garden 93 (2): 178–20. doi:10.3417/0026-6493(2006)93[178:LCTVFM]2.0.CO;2.

- ^ Turner, A.H. (2006). “Osteology and phylogeny of a new species of Araripesuchus (Crocodyliformes: Mesoeucrocodylia) from the Late Cretaceous of Madagascar”. Historical Biology 18 (3): 255–369. doi:10.1080/08912960500516112.