エリザベス・ボーズ=ライアン

| エリザベス・ボーズ=ライアン Elizabeth Bowes-Lyon | |

|---|---|

|

イギリス王妃 インド皇后 | |

リチャード・ストーンによる肖像画(1986年撮影) | |

| 在位 |

イギリス王妃: 1936年12月11日 - 1952年2月6日 インド皇后: 1936年12月11日 - 1947年8月15日 |

| 戴冠式 | 1937年5月12日 |

| 別称号 | ロイヤル・ヴィクトリア勲章グランドマスター |

| 全名 |

Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon エリザベス・アンジェラ・マルグリート・ボーズ=ライアン |

| 出生 |

1900年8月4日 |

| 死去 |

2002年3月30日(101歳没) |

| 埋葬 |

2002年4月9日 |

| 結婚 | 1923年4月26日 |

| 配偶者 | ジョージ6世 |

| 子女 |

エリザベス2世 マーガレット |

| 家名 | ボーズ=ライアン家 |

| 父親 | クロード・ジョージ・ボーズ=ライアン |

| 母親 | セシリア・ニーナ・キャヴェンディッシュ=ベンティンク |

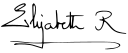

| サイン |

|

| 役職 |

ロンドン大学総長 ダンディー大学総長 |

エリザベス・アンジェラ・マルグリート・ボーズ=ライアン[注 1][1](英語: Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, 1900年8月4日 - 2002年3月30日)は、連合王国(イギリス)の王妃(在位:1936年12月11日 - 1952年2月6日)、およびインド皇后(在位:1936年 - 1947年)。

1923年にヨーク公アルバート(ジョージ6世)と結婚。1936年に夫が国王に即位したため王妃となった。1952年に夫が冠動脈血栓症で崩御し、長女のエリザベス2世(HM Queen Elizabeth II)が即位したため、両者が同名であることによる混乱を避けるために、エリザベス2世の即位以降はエリザベス王太后(エリザベスおうたいごう、HM Queen Elizabeth The Queen Mother)と呼ばれるようになった[2]。エリザベスは、最後のインド皇后である。

概要

[編集]エリザベスは、父クロード・ボーズ=ライアンと母セシリア・ニーナ・ボーズ=ライアンの四女として、1900年8月4日に誕生した。

1904年に父親のクロードが、スコットランド爵位であるストラスモア・アンド・キングホーン伯爵位を継いだことから、それまでの称号だったオナラブル・エリザベス・ボーズ=ライアンからレディ・エリザベス・ボーズ=ライアンへと称号が変わっている。

1923年にイギリス国王ジョージ5世と王妃メアリーの次男ヨーク公アルバートと結婚した。ヨーク公夫妻と、長女エリザベス王女、次女マーガレット王女は、イギリスの伝統的な良き家庭と、王族としての公務とを上手に両立させていった[3]。ヨーク公爵夫人エリザベスは様々な公務を引き受け、その温和な仕草から「微笑みの公爵夫人 (Smiling Duchess)」と呼ばれるようになっていった[4]。

1936年1月30日に義父ジョージ5世が崩御し、アルバートの兄である王太子エドワードがエドワード8世として即位した。しかしエドワード8世は、既婚アメリカ人女性ウォリス・シンプソンとの結婚を望み、議会と対立した。最終的に、「王冠を賭けた恋」とも呼ばれ同年12月にエドワード8世はシンプソン夫人との結婚を選択して退位した。王位継承順位第1位であった夫のアルバートがジョージ6世としてイギリス国王に即位した。

王妃となったエリザベスは、国王ジョージ6世とともに夫妻で、第二次世界大戦の直前にフランスとカナダ、アメリカ合衆国へ外遊している。第二次世界大戦中にエリザベスは不屈の意思を見せて、イギリス国民の精神的支柱となった。イギリス国民の士気を鼓舞する役割を果たすエリザベス王妃を知った敵国ナチス・ドイツのアドルフ・ヒトラー総統は、王妃エリザベスを「ヨーロッパで最も危険な女性」と評した[5]。第二次世界大戦終結後、体調を崩しがちになった夫のジョージ6世は1952年2月6日に56歳で崩御し、エリザベスは51歳で未亡人となった。長女のエリザベス王女がエリザベス2世として王位を継承し、その母親である自身は王妃から王太后となった。

ジョージ6世の母メアリー太王太后も翌1953年に死去し、イギリスを出国してフランスで居住していたウィンザー公(前国王エドワード8世)と、ジョージ6世の後を継いでイギリス国王(女王)に27歳で即位した娘のエリザベス2世とがイギリス王室のシニア・メンバーとなり、エリザベスは王室の女性の長老格となった。他の王族たちが国民からの厳しい視線にさらされる中にあって、エリザベス王太后は晩年になってもイギリス国民からの高い人気を保ち続けていた[6]。

病弱で早逝した夫とは正反対に長寿を全うしたエリザベス王太后は崩御する数か月前まで公務をこなし続けていたが、次女マーガレットが薨去した7週間後の2002年3月30日に、101歳でその生涯を閉じた。

生涯

[編集]幼少期

[編集]エリザベス・アンジェラ・マルグリート・ボーズ=ライアン[1]は、グラームス卿クロード・ジョージ・ボーズ=ライアン(後にスコットランド爵位第14代ストラスモア・アンド・キングホーン伯爵)とセシリア・ニーナ・キャヴェンディッシュ=ベンティンクとの間に、10人兄妹の第九子、末娘として、1900年8月4日に誕生した。

母セシリアは、1783年と1807年からの二度にわたって首相を務めた第3代ポートランド公ウィリアム・キャヴェンディッシュ=ベンティンクと、同じく1828年から首相を務めた初代ウェリントン公アーサー・ウェルズリーの長兄である、初代ウェルズリー侯リチャード・ウェルズリーの子孫である。セシリアの出自には噂があり、1997年にはアメリカ人ジャーナリストのキティ・ケリー (en:Kitty Kelley) が、エリザベスの母親はウェールズ人の家政婦だといわれているという説を紹介した[7]。さらに、イギリス人作家コーリーン・キャンベル (en:Lady Colin Campbell) は2012年の著書で、エリザベスの実母は、とある貴族が代理出産母として手配したマルグリット・ロディエという名のフランス料理人だったと主張した。しかしながらキャンベルの説はマイケル・ソーントンやヒューゴー・ヴィッカーズなどのイギリス王室伝記作家によって激しく批判されている[8]。

エリザベスの出生地ははっきりと伝わっておらず、ウェストミンスターのベルグレイヴ・マンションズ、あるいは、病院へ向かう途中の救急馬車内で生まれたともいわれている[9]。他にも、ロンドンのハム (en:Ham, London) のフォーブス・ハウスや、母方の祖母ルイザ・キャヴェンディッシュ=ベンティンク (en:Louisa Cavendish-Bentinck) 宅といった説がある[10]。出生届はハートフォードシャーのヒッチン (en:Hitchin) で出されており[11]、この地は翌1901年の国勢調査で、エリザベスの出生地として登録されているストラスモアのカントリー・ハウス、セント・ポールズ・ウォルデン・ベリー (en:St Paul's Walden Bury) の近隣である[12]。エリザベスは1900年9月23日に当地の教区教会オール・セインツで洗礼を受け、父方の叔母レディ・モード・ボーズ=ライアンと従姉妹のアーサー・ジェイムズ夫人が名付け親となった[13]。

エリザベスは幼少期の大半を、セント・ポールズ・ウォルデン (en:St Paul's Walden) と、歴代ストラスモア=キングホーン伯爵家のスコットランドでの居城グラームス城で過ごした。8歳になるまで女性家庭教師に教育を受け、屋外競技やポニー、犬が好きな少女だった[14]。ロンドンの学校に通い始めると、古代ギリシアの哲学者クセノフォンの著作『アナバシス』の二つのギリシア単語を題材としたエッセイを書き、その早熟な才能で教師たちを驚かせたというエピソードがある。エリザベスが得意とした科目は文学と聖書学だった。その後ドイツ系ユダヤ人女性家庭教師ケーテ・キューブラーに学び、13歳でオクスフォード・ケンブリッジ・RSA (en:Oxford, Cambridge and RSA Examinations) の資格試験に優等で合格した[15]。

エリザベスが14歳の誕生日1914年8月4日に、イギリスはドイツ帝国に宣戦布告し、第一次世界大戦に参戦した。エリザベスの兄4人が陸軍に従軍し、ロイヤル・スコットランド連隊ブラック・ウォッチ歩兵連隊 (en:Black Watch) の士官だった兄ファーガス (en:Fergus Bowes-Lyon) が、1915年のルーの戦い (en:Battle of Loos) で戦死している。当初ファーガスの埋葬場所は記録されていたが、その後失われてしまい、戦争祈念施設ルー・メモリアル (en:Loos Memorial) に合葬されていた。2012年になってファーガスの埋葬地が正式に認定されて、新たな墓石が建てられている[16][17]。

もう一人の兄マイケルは、1917年4月28日に戦闘中に行方不明になった[18]。その3週間後に、負傷したマイケルが捕虜となっていることがボーズ=ライアン家に伝えられ、マイケルは戦争終結までそのまま捕虜収容所に捕らえられていた。ボーズ=ライアン家の居城グラームス城が、戦時負傷者の療養場所として接収されたときには、エリザベスも負傷者の看護を手伝っている[19]。また、エリザベスは、1916年9月16日にグラームス城が大火に遭ったときに、城の所蔵物を救い出すために目覚しい働きを見せた[20]。エリザベスが看病した兵士の中には、エリザベスをはじめグラームス城での待遇に対する感謝を、エリザベスのメモ帳に記した兵士もいた[21]。

ヨーク公アルバートとの結婚

[編集]イギリス国王ジョージ5世の次男だったヨーク公アルバート王子は、家族からはバーティという愛称で呼ばれていた。アルバートが最初にエリザベスに結婚を申し込んだのは1921年だったが、このときエリザベスはアルバートからの求婚を断っており、アルバートは「何も考えられない、話したくない、何をすべきなのか分からない」と語るまでに失望している[22]。なおもアルバートが、エリザベス以外の女性と結婚することは考えられないと公言したため、アルバートの母であるイギリス王妃メアリーが、ここまでアルバートの心を捉えたエリザベスに会うためにグラームス城を訪問した。メアリーは、エリザベスこそが「バーティを幸福にすることが出来る唯一の女性」であると確信するようになったが、メアリーの勧めにもエリザベスは首を縦に振ることはなかった[23]。当時のエリザベスは、アルバートの侍従で、後に初代スチュアート・オヴ・フィンドホーン子爵に叙されるジェイムズ・スチュアート (en:James Stuart, 1st Viscount Stuart of Findhorn) にも求愛されており、この関係はスチュアートがアルバートのもとを離れて、アメリカでの石油産業に身を投じるまで続いていた[24]。

1922年2月に、アルバートの妹メアリー王女とラッセルズ子爵(後に第6代ハーウッド伯ヘンリー・ラッセルズ)との結婚式が挙行され、エリザベスはメアリーの花嫁付添人 (en:Bridesmaid) に選ばれている[25]。結婚式の翌月にアルバートは再びエリザベスに求婚したが、このときもエリザベスはアルバートの申し出を断った[26]。王族との結婚生活に不安を抱きつつも、エリザベスがアルバートの求婚を受け入れたのは1923年1月のことである[27]。自由恋愛の末にエリザベスと結婚したアルバートは、エリザベスが貴族の娘だったにも関わらず、王室の近代化の現れであるとしてイギリス国民から歓迎された。それまでの王子は、伝統的に他国の王女との結婚が求められていたためである[28][29]。

アルバートとエリザベスは1923年4月26日にウェストミンスター寺院で結婚式を挙げた。エリザベスは、ウェストミンスター寺院の建物の入り口から内部へと向かうときに、床面にある第一次世界大戦の戦没者を悼む無名戦士の墓に、手に持っていたブーケを[30]捧げた[31]。これは予定外の行動であったが、第一次大戦で戦没した兄ファーガスを偲んでのことだった[32]。現在、王族の結婚式では、挙式の翌日に花嫁がブーケを無名戦士の墓に捧げることが慣例となっている[33]。

王族の一員となったエリザベスは「ヨーク公爵夫人殿下」(Her Royal Highness The Duchess of York)の称号で呼ばれることとなった[34]。バッキンガム宮殿で催された、三代のイギリス国王に仕えた料理長ガブリエル・チュミ (en:Gabriel Tschumi) が用意した結婚式後の会食を終えた後に、ヨーク公夫妻は新婚旅行先のサリー郊外のマナー・ハウス、ポレスデン・レイシー (en:Polesden Lacey) に向かった。その後、夫妻はスコットランドへ渡ったが、この地でエリザベスは百日咳にかかってしまった[36]。

ヨーク公夫妻は、1924年7月の北アイルランド訪問を無事に成功させ、当時の労働党内閣から、1924年12月から1925年4月までの東アフリカへの外遊を承認された[37]。政権を握っていた労働党だったが、1924年11月の総選挙で保守党に敗北し、この総選挙の結果についてエリザベスは「驚いた」と、母親のストラスモア=キングホーン伯爵夫人に書簡を送っている[39]。英埃領スーダン (en:Anglo-Egyptian Sudan) の総督だったリー・スタック卿 (en:Lee Stack) が当地で11月19日に暗殺されたが、ヨーク公夫妻の東アフリカ外遊は取止めにはならず、アデン保護領 (en:Aden Protectorate)、ケニア植民地 (en:Kenya Colony)、ウガンダ保護領 (en:Uganda Protectorate)、そして英埃領スーダンを訪れた。ただし、エジプトは当時の政治的緊張から、夫妻の訪問は見送られている[40]。

アルバートは吃音症で、公式な場での演説を非常に苦手としていた。エリザベスは、1925年10月以降、オーストラリア人セラピストのライオネル・ローグらの治療をアルバートに受けさせて、吃音症の改善に協力した。このエピソードは、後に2010年のイギリス映画『英国王のスピーチ』で再現されている。

1926年に、夫妻の最初の子供で、後にエリザベス2世としてイギリス国王に即位する長女が生まれ、母親と同じエリザベスと名付けられた(以下、母娘の記述上の混同を避けるため、国王即位前であっても、娘はエリザベス2世と表記する )。4年後の1930年には次女マーガレット・ローズが生まれている。

1927年に、アルバートとエリザベスはオーストラリアを公式訪問し、キャンベラの国会議事堂の完成式典に出席した[41]。このオーストラリア訪問時に、生後一年の長女エリザベス2世は連れて行けず、エリザベスは「赤ん坊を残して旅立たねばならないとは、なんと惨めなことでしょう」と日記に綴っている[43]。オーストラリアへの旅程は、ジャマイカ、パナマ運河、大西洋を経由する海路だった。エリザベスは、イギリスに残してきたエリザベス2世のことをつねに心配していたが、このオーストラリア訪問は避けることのできない公務でもあった[44]。フィジーで行われた歓迎式典では、多くの公式客たちから求められた握手に応じただけでなく、式典に迷い込んだ犬の足も握るという行動を見せて、大衆を魅了した[45]。ニュージーランドでエリザベスは風邪をひいて体調を崩し、いくつかの行事を欠席したものの、復調してからはオーストラリア人ハリー・アンドレアスの案内のもと、ベイ・オブ・アイランズでの釣りを楽しんでいる[46][47]。イギリスへの帰路はモーリシャス、スエズ運河、マルタ、ジブラルタルの経由だった。帰路の途中で、夫妻が乗船していた艦船レナウンが火災を起こし、別の船への避難騒ぎが起こる一幕もあった[48]。

エドワード8世の即位と退位

[編集]

1936年1月20日にイギリス国王ジョージ5世が崩御し、アルバートの兄の王太子エドワードが、エドワード8世として国王に即位した。ジョージ5世は生前に「長男(エドワード8世)が結婚しないことと[注 2]、バーティ(アルバート)とリリベット(エリザベス2世)、そしてイギリス王位に何事も起こらないことを神に祈る」と密かに漏らしたといわれている[49]。即位後数か月でエドワード8世は離婚歴のあるアメリカ人女性ウォリス・シンプソンとの結婚を主張し、大騒動を巻き起こした。この結婚は法的には可能であったが、イギリス国王たるエドワード8世はイングランド国教会の長でもあり、当時の国教会では離婚した者が再婚することは認められていなかった。当時のイギリス首相ボールドウィンも、イギリス国民がウォリスを王妃と認めることはありえないとして、この結婚に強く反対した。エドワード8世は立憲君主制の王として、この首相からの勧告を受け入れざるを得なかった[50]。そして、最終的にエドワードは、ウォリスとの結婚を諦めるのではなく、イギリス国王からの退位を選択し[51]、1936年12月11日にエドワード8世の弟ヨーク公アルバートが、ジョージ6世として即位することとなった。

ジョージ6世とエリザベスは、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国ならびにイギリス自治領の国王、王妃となり、1937年5月12日にはインド皇帝、皇后の称号が加わった。エリザベスの王妃の冠はプラチナ製で、ヴィクトリア女王以来、イギリス王室に伝わるインド産のダイアモンドであるコ・イ・ヌールなどで装飾されていた[52]。

退位したエドワードとウォリスは結婚し、ウィンザー公夫妻となったが、ジョージ6世はウォリスに対して公爵夫人としての礼は取らず、エリザベスもこのジョージ6世の姿勢を支持した[54]。さらにエリザベスは、ウォリスのことを「あの女 (that woman)」と呼ぶようになった[56]。

イギリス王妃

[編集]諸国歴訪

[編集]1938年の夏に国王夫妻はフランスを公式訪問する予定だったが、エリザベスの母親ストラスモア=キングホーン伯爵夫人セシリア・ニーナが6月23日に死去したため、3週間延期された。このとき、2週間でファッションデザイナーのノーマン・ハートネル (en:Norman Hartnell) が、エリザベスが喪中に着用する白の喪服[注 3]を用意している[57]。このフランス訪問は、台頭するナチス・ドイツからの武力侵攻に対して、英仏両国が一致して協力する体制を強固にするためのものだった[58]。フランスの報道陣は、国王夫妻の振舞いや人柄を賞賛し、ハートネルが用意した白の装束もこの公式訪問の成功に一役買うこととなった[59]。

他国に対するナチスの強硬姿勢は止まらず、イギリス政府は来るべき戦争への準備を余儀なくされていく。このような情勢の中、1938年9月にドイツとの武力衝突を回避するミュンヘン協定の締結に成功した首相ネヴィル・チェンバレンは、バッキンガム宮殿のバルコニーに国王夫妻とともに姿を見せ、国民からの大きな喝采を浴びた[60]。国民に広く受け入れられた、ナチス・ドイツ総統アドルフ・ヒトラーに対するチェンバレンの宥和政策だったが、イギリス庶民院からは批判の声もあった。歴史家ジョン・グリッグ (en:John Grigg) は、この時期のジョージ6世の政治的行動が「ここ数世紀のイギリス国王の中で、もっとも憲法に違反している」と書き残している[61]。ただし、当時のジョージ6世の行動は、政府の助言に従ったものであり、憲法上なんの問題もないと評価する歴史家もいる[62]。

1939年6月に、エリザベスとジョージ6世は、カナダとアメリカを歴訪した。アメリカではルーズベルト大統領とホワイトハウスで会談し、さらにハドソン・ヴァレー (en:Hudson Valley) の、ルーズベルトの私宅 (en:Home of Franklin D. Roosevelt National Historic Site) も訪問している[63][64][65][66]。

ルーズベルトの妻エレノアは、エリザベスのことを「完璧な王妃。教養豊かで優雅な女性で、寛容なその言動は常に正しい。ただ、少しばかり王妃であることに気後れしているよう感じがする」としている[67]。この北米訪問は、戦時中の大西洋横断航路の確保への協力を求めるとともに、カナダが英連邦王国の一員であり、イギリスと同じ国王を戴いていることの確認でもあった[68][69][70][71]。広く知られる噂話として、ボーア戦争に従軍した退役軍人がエリザベスに「陛下はスコットランド人ですか、それともイングランド人ですか」と尋ねたときに、エリザベスは「今は一カナダ人よ!」と応えたというエピソードがある[72]。国王夫妻に対するカナダとアメリカの民衆の歓迎は熱烈なもので[73][74]、ジョージ6世とエリザベスが前国王エドワード8世の単なる代理に過ぎないのではないかといった、意地の悪いあらゆる世論を雲散霧消させた[75]。エリザベスはカナダ首相マッケンジー・キングに「今回の訪問は、我々を勇気付けてくれました」と語っており[76]、その後も公私にわたって何度もカナダを訪れている[77]。

第二次世界大戦

[編集]

第二次世界大戦を通じて、ジョージ6世とエリザベスは反ファシズムの象徴となった[78]。1939年9月、イギリスがドイツに宣戦布告して間もなく、赤十字社の活動を支援するための資金を集めるための書籍 (en:The Queen's Book of the Red Cross) の出版が計画された。50名の作家、芸術家が参加したこの書籍の表紙は、写真家セシル・ビートンが撮影したエリザベスのポートレイトで、書籍の売上げが赤十字社のために使われた[79]。

第二次世界大戦初期の、いわゆるまやかし戦争のころに、エリザベスは敵兵の侵入に備えて自ら拳銃の撃ち方を学んだこともあった[80][81]。戦争が激しくなっても、エリザベスは戦火を避けて自身がロンドンを離れることも、子供たちをカナダに疎開させることも公に拒否し、ロンドンがドイツ空軍による大空襲にさらされる中、当時の内閣からの避難勧告すら拒み通した。このときエリザベスは「子供たちは私のもとを離れません。私は国王陛下のもとを離れません。そして、国王陛下はロンドンをお離れになりません」と語っている[82]。さらに、バッキンガム宮殿が空爆の直撃を受けた時には、「爆撃された事に感謝しましょう。これでイーストエンドに顔向け出来ます (I'm glad we've been bombed. It makes me feel I can look the East End in the face. ) 」と言い放った[83]。

エリザベスは、軍、病院、工場、さらにドイツ空軍の爆撃目標となった場所、特に低所得者の多いロンドン港湾近辺のイーストエンドを何度も慰問している。このような場所への王妃の訪問は当初反感を買い、ゴミを投げつけられたり、罵声を浴びせられることすらあった[6]。これは、戦時中の物資欠乏に苦しむ人々と、高価な衣装を身にまとうエリザベスとが、あまりにも乖離していたことにも一因があった。これに対しエリザベスは、国民が王妃に会うときには誰でも最高の服を着てくるから、自分も同じようにしただけだという意味の釈明をした。結局ノーマン・ハートネルが王妃のために、優しい色合いで、黒を避け「希望の虹」を表すような衣服をデザインした[86]。

国王夫妻は昼間はバッキンガム宮殿で執務に就いていたが、安全上の問題や家族の関係などで、夜間は32kmほど西にあるウィンザー城で子供たちとともに過ごしていた。ウィンザー城の職員も徴兵されて残り少なくなっており、多くの部屋が使用されずに閉め切られていた[87]。さらに窓ガラスは空爆の爆風で吹き飛ばされ、代わりに板が打ちつけられていた[88]。

敵国ナチス・ドイツの指導者アドルフ・ヒトラーは、イギリスの士気に多大な影響を与えるエリザベスを「ヨーロッパで最も危険な女性」と評した[5]。しかしながら、第二次世界大戦参戦以前のジョージ6世とエリザベスは、多くの閣僚や国民と同様に、ドイツとの宥和政策を進める首相ネヴィル・チェンバレンを支持しており、世界中が疲弊した第一次世界大戦の教訓から、いかなる理由であれ戦争は避けるべきだと信じていた。

1940年5月に、それまでの対ドイツ宥和政策が破綻したチェンバレンが首相を辞職すると、ジョージ6世は海軍大臣のウィンストン・チャーチルに組閣を命じた。最初のうちこそ、ジョージ6世はチャーチルの性格や真意を疑っていたが、やがて国王夫妻そろってチャーチルを尊敬し、賞賛するようになっていった[89][90]。第二次世界大戦が終結した1945年に、チャーチルは国王夫妻に招かれ、ミュンヘン協定をまとめたときの前首相チェンバレンと同じく、バッキンガム宮殿のバルコニーから国民の喝采を浴びている。

第二次世界大戦後

[編集]1945年に行われたイギリス総選挙で、ウィンストン・チャーチル率いる保守党は、クレメント・アトリー率いる労働党に敗北した。エリザベスが自身の政治的信条を公言することは稀だったが[91]、1947年の書簡でアトリーのことを「社会主義者の楽園を夢見ている」人物であるとし、アトリーに投票した有権者を「まともな教育を受けていない、困惑した哀れな人たち。私は彼らを愛します」と記している[92]。ウッドロー・ワイアット (en:Woodrow Wyatt) は、エリザベスを王族の中で「もっとも保守党寄り」であると評したが[93]、エリザベスは後にワイアットに「私は古き良き労働党が好きです」と返している[94]。また、エリザベスはグラフトン公爵夫人アン・フィッツロイ (en:Fortune FitzRoy, Duchess of Grafton) に「私は共産主義者を愛しています」と言ったこともある[95]。1951年の総選挙でアトリーの労働党は敗北し、再び保守党のチャーチルが権力の座に返り咲いた。

1947年に国王夫妻が南アフリカを訪問したときに、熱烈な歓迎の意を示した男性を、敵意を持った相手と勘違いしたエリザベスが、車から身を乗り出して傘で殴りつけたというエピソードがある[96][97]。1948年に予定されていたオーストラリアとニュージーランドへの公式訪問は、ジョージ6世が体調を崩したために延期された。1949年3月にジョージ6世は右足の血行障害改善の手術を受けた[98]。しかしながら、その後もジョージ6世の体調は思わしくなく、1951年の夏には王妃エリザベスと王女たちが国王の公務を代行している[99]。9月になって、ジョージ6世が肺癌に侵されていることが判明した。癌に侵されていた肺を摘出してから、ジョージ6世は回復に向かうとみられていたが、延期されていたオーストラリアとニュージーランドへの国王夫妻の訪問は取り止めとなった。

1947年にフィリップ・マウントバッテンと結婚した長女エリザベス2世(当時の称号はエジンバラ公爵夫人)が、国王・王妃の代理として夫妻でオーストラリアとニュージーランドを訪れるために、1952年1月にイギリスを離れた[100]。ジョージ6世が崩御したのは、エリザベス2世がオーストラリアへ向かう途中でケニアに滞在していた2月6日のことで、エリザベス2世とフィリップは、新しいイギリス女王、王配として即位するために直ちにロンドンへと引き返した。

王太后

[編集]ジョージ6世崩御後

[編集]ジョージ6世は1952年2月6日の就寝中に冠動脈血栓症のため崩御。その後、間もなくして、エリザベスはエリザベス王太后陛下 (Her Majesty Queen Elizabeth The Queen Mother ) という称号で呼ばれるようになった。国王の未亡人はその後も王妃 (Queen) と呼ばれるのが普通だったが、エリザベス王妃 (Queen Elizabeth) の称号は、新たな国王となった長女エリザベス2世 (Queen Elizabeth II) とあまりに紛らわしかったために、新たな称号が採用されたのである[101]。ただし、一般的にはエリザベスは王母(母后)を意味する「クイーン・マザー (Queen Mother)」あるいは「クイーン・マム (Queen Mum)」と呼ばれるようになっていった[102]。

エリザベスは夫ジョージ6世の突然の死に打ちのめされ、スコットランドに隠棲した。しかしながら、首相ウィンストン・チャーチルの説得で隠棲生活をやめ、公務に復帰した[103]。王太后となったエリザベスだったが、公務の量は王妃だった時代と変わらなくなっていった。1953年7月に、ジョージ6世崩御以降で初めての外遊となるローデシア・ニヤサランド連邦の訪問を、次女マーガレットとともにこなしている。当地で、現在のジンバブエ大学 (en:University of Zimbabwe) の前身にあたる、ローデシア・ニヤサランド大学の礎石設置式典に参列した[104][105]。エリザベスは1957年にもローデシア・ニヤサランド連邦を訪れており、このときにローデシア・ニヤサランド大学総長に就任し、意図的に様々な人種が交えられた各種行事に招待された[106]。

1953年から1954年にかけて、エリザベスとマーガレットは多くのイギリス連邦諸国を訪問している。また、エリザベスはイギリス王室の長老格 (en:Counsellor of State) として、自身の孫で、長女エリザベス2世女王の子女であるチャールズ3世とアンの教育にもあたった[107]。

エリザベスは、スコットランド北岸のケイスネスの人里離れた場所にあったメイ城 (en:Castle of Mey) を、「あらゆることからの避難場所」として使うために修築させ[108]、8月に3週間、10月に10日間を毎年この城で過ごした[109]。エリザベスは、知己となったアマチュア騎手ミルドメイ卿 (en:Anthony Bingham Mildmay, 2nd Baron Mildmay of Flete) の影響で、競馬、とくに障害競走に興味を持つようになり、その後、競馬はエリザベスの終生の趣味となった[110]。

エリザベスが所有した馬は、およそ500回のレースで勝利している。エリザベスが所有する馬に騎乗する騎手には、青色地に淡黄色の縞模様の勝負服が与えられた。エリザベスが馬主だったスペシャルカーゴは1984年のウィットブレッド・ゴールドカップに勝利し、デヴォンロッホは、1956年のグランドナショナルで勝利寸前に突然走るのをやめてしまったことで有名な馬である[111]。このときデヴォンロッホに騎乗していたディック・フランシスは、騎手引退後に競馬を題材とした推理小説作家としても大きな成功を収めた人物である。世間の噂とは違って、エリザベスは競馬に金を賭けたことはなかったが、自身のロンドンでの邸宅であるクラレンス・ハウスに競馬実況中継の有線放送設備を敷設し、競馬観戦を楽しんでいた[112]。「チャンピオンチェイス」として知られた障害競走の大レースが、エリザベス王太后生誕80周年を記念して、1980年に「クイーンマザーチャンピオンチェイス」に改称した[113]。また、エリザベスには美術品収集家の側面もあり、フランス人画家クロード・モネ、ウェールズ人画家オーガスタス・ジョン (en:Augustus John)、ロシア人工芸家ピーター・カール・ファベルジェらの作品を購入している[114]。

エリザベスは1964年2月に急性虫垂炎の手術を受け、予定されていたオーストラリア、ニュージーランド、フィジーの公式訪問は1966年まで延期されている[115]。手術後の療養として、王室所有のヨットであるブリタニア号でカリブ海を巡った[116]。1966年12月には、結腸癌と診断されていた腫瘍の摘出手術を受けている。この手術によって「エリザベス王太后には人工肛門が造設された」と噂されているが、そのような事実はない[117][118]。1982年に、魚の骨が喉に刺さって病院へ担ぎ込まれ、手術によって骨を除去したことがある。エリザベスは釣りも趣味としていたため、後にこの出来事を「サーモンに仕返しされたのよ」と冗談の種にした[119]。1984年にエリザベスは二度目の癌摘出手術を受け、このときには胸からしこりを切除されている[120]。同年に胃閉塞にもなり、手術はせずに完治したものの、一晩病院に入院した[121]。

1975年にイラン皇帝パフラヴィーの招きに応じて、イランを訪問した。当時の駐イラン大使パーソンズ夫妻は、地位や身分で分け隔てすることのないエリザベスの言動が、いかにイラン国民に熱狂的に受入れられたかを指摘し、パフラヴィーの側近たちにも、「民衆への接し方をエリザベスから学んで欲しい」と記している[122]。しかし、イランの国情は不安定となっていき、イラン革命が起こり、パフラヴィーは1979年に皇帝の座から追われてしまった。1963年から1992年にかけて、エリザベスは私的に大陸へ22度足を運んで、ヨーロッパ諸国を訪れており[123]、1976年から1984年には毎年夏にフランスを訪問している[124]。

孫のチャールズ王太子と結婚し、後に離婚し、事故死したダイアナ元王太子妃を除けば、その人格と魅力に定評があったエリザベスは、イギリス王室でもっとも人気のある王族だった[22]。

晩年

[編集]崩御までの数年間、病弱で早逝した夫のジョージ6世とは正反対にエリザベスは長寿の王族としても有名だった。1990年8月4日に90歳の誕生日を迎えるエリザベスのために、エリザベスが後援していた300の様々な組織のメンバーなどが、6月27日に祝賀のパレードを挙行した[125]。1995年には「第二次世界大戦終戦50年」の記念式典に参列しているが、同年にエリザベスは左目の白内障手術と、右臀部の移植手術を受けている[126]。

1998年には、ノーフォークのサンドリンガム・ハウス 滞在中に、足を滑らせて転倒したことが原因で、左臀部にも移植手術が行われている[127]。2000年の100歳の誕生日は、さまざまなかたちで祝賀された。国民的俳優ノーマン・ウィズダム (en:Norman Wisdom) とジョン・ミルズが後援した、エリザベスの生涯を寿ぐ祝賀パレード[128]、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドが発行した、エリザベスの肖像が印刷された20ポンド記念紙幣[129] などである。また、シティ・オブ・ロンドンのギルドホール (en:Guildhall, London) でエリザベス来臨のもと開かれた昼食会では、エリザベスと同席したカンタベリー大主教ジョージ・ケアリーが、間違えてエリザベスのグラスからワインを飲む場面があった。このときエリザベスがすぐに「それは私のよ!」と注意したことが、笑い話として広く親しまれている[130]。2000年11月に、エリザベスは転倒して鎖骨を骨折し、年末年始は療養生活を余儀なくされた。2001年8月1日には、軽い熱中症による貧血のために輸血を受けたが、8月4日の誕生日の恒例行事であるクラレンス・ハウスでの一般参賀には出席し、101歳の誕生日を国民から祝われた。

101歳のエリザベスは、2001年12月に転倒し骨盤を骨折した。だがエリザベスは、故ジョージ6世崩御から50年にあたる翌2002年の命日2月6日に演奏される国歌吹奏には、立ち姿で臨みたいと言い張っている[131]。ジョージ6世の命日の3日後、2002年2月9日に次女マーガレットが、入院中のエドワード7世記念病院で71歳で薨去した。2002年2月13日に、エリザベスはサンドリンガム・ハウスで倒れて、腕に傷を負った[132]。それでもエリザベスは、二日後の金曜日にウィンザー城の聖ジョージ礼拝堂で執り行われる、マーガレットの葬儀に出席することを決心していた[133][134]。女王エリザベス2世を始めとする王族たちは、王太后の体調がノーフォークからウィンザーまでの移動に耐えられるのかを、深く憂慮していた[134]。最終的にはエリザベスの主張が通り、ウィンザーでの葬式に出席することができたが、このときエリザベスはマスコミを遠ざけることを望んだため、車椅子でこの葬儀に参列していたエリザベスの写真は残っていない[134]。

崩御

[編集]

2002年3月30日午後3時15分に、長女の女王エリザベス2世が枕元で見守る中、それまでの4か月間は風邪に苦しめられていた[132] エリザベスは、ウィンザー・グレート・パーク (en:Windsor Great Park) のロイヤル・ロッジ (en:Royal Lodge) で崩御した。病弱で早逝した夫のジョージ6世国王とは正反対に長寿を全うしたエリザベスが崩御した年齢は101歳で、イギリス王族としては当時史上最高齢だった。2022年現在では、2004年10月29日に102歳で薨去した、エリザベスの義妹にあたるグロスター公爵夫人アリスが最高齢記録となっている。

エリザベスの遺体は、ウィンザーからウェストミンスター宮殿のウェストミンスターホールに運ばれた。エリザベスは自身の庭園すべてにツバキを植えており、イギリス王妃のスタンダードで囲まれた棺に安置されたエリザベスの遺体は、それらの庭園から摘まれたツバキで飾られていた[135]。近衛騎兵隊と国防軍兵士が棺台の四隅を見守る中、200,000人を超える人々が、三日にわたってウェストミンスターホールを訪れて、王太后との別れを惜しんだ。また、4月8日には、エリザベスの4人の男孫、エリザベス2世の王子である王太子チャールズ(チャールズ3世)、ヨーク公アンドルー、ウェセックス伯エドワード、そしてマーガレット王女の長男リンリー子爵デイヴィッド(当時)が、立ったままで棺を見守る礼典 (en:Vigil of the Princes) を務めている。

エリザベスの葬儀が行われたのは4月9日で、英連邦王国のカナダでは、総督がこの日を記念日とすることをカナダ国民に問いかける声明を出した[136]。同じくイギリス連邦のオーストラリアでも総督が、シドニーのセントアンドリューズ大聖堂で開催された追悼式で告別の辞を読み上げた[137]。ロンドンでは、ウェストミンスター寺院周辺と、エリザベスの棺が運ばれてその埋葬場所となる、夫ジョージ6世と次女マーガレットが眠るウィンザー城の聖ジョージ礼拝堂までのおよそ37kmの沿道が、100万人を超える人々で埋め尽くされた[138]。エリザベスの棺の上に安置されていたリースは、生前のエリザベスの希望通りに、葬儀の後に長女のエリザベス2世女王自ら無名戦士の墓に捧げた。これは79年前の、当時ヨーク公だったジョージ6世とエリザベス・ボーズ=ライアンとの結婚式の思い出を再現したものだった[139][140]。

大衆からの評価

[編集]

大衆からのエリザベス王太后の人気は非常に高く、近年のイギリス王族の中でも屈指の存在であり、イギリス王室の評判を高めることに大きく貢献したといわれている[141][142]。しかしながら、その生涯を通じて、程度の差こそあれ様々な批判も受けた人物でもあった。

イギリス王室に関する著作も多い、ジャーナリストで作家のキティ・ケリー (en:Kitty Kelley) は、第二次世界大戦中のエリザベスが、戦時配給物資の規律を守っていなかったと主張している[143][144]。しかしながら、ケリーの主張は公式記録と矛盾しており[145][146]、アメリカ大統領夫人エレノア・ルーズヴェルトがバッキンガム宮殿に滞在していたときの記録には、宮殿では配給された食糧が出されており、使用できる風呂の湯量も制限されていたと明記されている[147][148]。

さらにケリーは、エリザベスが黒人を人種差別用語で呼んでいたという主張をしているが[143]、これは少佐コリン・バージェスが強く否定している[149]。バージェスは、人種差別的発言をしたとして王太子一家の使用人を告発した、混血の秘書エリザベス・バージェスの夫だった人物である[150]。エリザベスは公式に人種に関する発言をしたことはないが、歴史家で保守党議員だったロバート・ローズ・ジェームズ (en:Robert Rhodes James) は、私的な場でエリザベスが「人種差別を忌み嫌って」おり、南アフリカの人種隔離政策であるアパルトヘイトを「なんとひどい」と非難していたことを書き残している[151]。エリザベスと親しかった政治家ウッドロー・ワイアットも自身の日記に、白人ではない国の人々の外見は「私たち」と共通する点が見当たらないと漏らしたときに、エリザベスが「私はイギリス連邦を深く愛しています。どの国の人たちも私たちと同じです」といったことを記している[152]。しかしながら、エリザベスもドイツ人には不信感を持っており、ワイアットに「彼ら(ドイツ人)は決して信用できない、信頼に値しない」と言っている[153]。ただし、このようなエリザベスのドイツ人への評価は、二度の世界大戦でドイツと敵対した経験を持つ、エリザベスと同世代で一般的な教育を受けた人から見れば、ごく当たり前の言動だとも言われている[154]。

1987年に、エリザベスは自身の兄ジョン・ボーズ=ライアンの娘で、姪にあたるネリッサとキャサリン姉妹が、精神病院に入院していたことが明るみに出たときに非難されている。ただし、イギリス王侯貴族の紳士録『バークス・ピアレージ (en:Burke's Peerage)』には、この二人が故人として記載されており、これは母親であるフェネラが「バークス・ピアレージからの記入用紙を埋めるときに「非常にぼんやりと」しており、一族の記載を中途半端に終わらせてしまった」ためではないかとされている[155]。ネリッサはこの事件の前年1986年に既に死去しており、その墓には続き番号が記されたプラスチックのタグがつけられているだけだった。エリザベスはこのような慣習が行われていることを聞かされたときには、大きな衝撃を受けたと反論している[156]。

建築家ヒュー・カッソン (en:Hugh Casson) は、エリザベスのことを「岩を砕く波(のような女性)だった。彼女は穏やかで優しく、そして魅力的な女性だったが、強い不屈の精神の持ち主でもあった。・・・・・・波が岩にぶつかるときには、海水の飛沫が陽光にきらめいて美しい踊りを見せる。しかし、隠れた波の下では硬く頑強な岩が砕かれていっている。彼女には、強固な主義主張、勇気、そして義務感が隠されている」と評している[157]。俳優ピーター・ユスティノフは、自身が名誉総長、エリザベスが総長を務めていたダンディー大学の儀式で、1968年に学生たちのデモに遭遇したときのことを語っている。「(デモ隊が、王太后陛下も参列されている)厳粛な行進に出くわしたんだ。そのとき、学生たちがトイレット・ペーパーをこっちに向かって何本も投げつけてきた。ペーパーの端は学生が握ったままだったから、リボンみたいに糸を引いて飛んできたよ。それを目にされた陛下は足を止めて、誰かの落し物を拾うみたいにトイレット・ペーパーを持ち上げられた。そして、そのトイレット・ペーパーを学生たちに差し出しながら「これは貴方たちのものでしょう?取りにいらっしゃい」と仰せになった。そのときの陛下はいたって平静だったんだけど、とてもじゃないが何か言い返せるような雰囲気じゃなかったね。あっという間に学生たちはみんな静かになった。陛下は声を荒らげたわけでもなんでもなかった。まるで、誰もがよくやるミスを注意してくださるみたいに振舞われただけだった。毅然とした態度というわけじゃなく、この上なく優雅で魅力的に見えたんだ。だけど馬鹿騒ぎを鎮めるのに、これ以上の方法はなかった。陛下は荒れ狂う波だって穏やかにできる様な方だったよ」[158]

その他

[編集]

エリザベスは辛口のユーモアでも知られていた。マウントバッテン・オブ・バーマ伯夫人エドウィナ・マウントバッテン[注 4]が遺言通りに水葬に付されたことを聞いたエリザベスは、「親愛なるエドウィナ、彼女はいつも人を驚かせるのが好きだったわ (Dear Edwina, she always liked to make a splash ) (「make a splash」 は成句で「人を驚かせる、耳目を集める」の意味。水葬で棺を海を投じたときの水しぶき (splash) にかけた洒落)」と言っている[119]。また、1970年代に保守党の首相が、同性愛者を雇用しないようにエリザベスに勧告したときには、彼らがいなくなったら「セルフサービスしろとでも言うのかしら」と撥ねつけている[159]。通常のボトル20本分の分量が入るネブカドネザルボトルのシャンパンが贈られたときに、次の休日に家族が誰もいなくても、エリザベスは「全部自分で空ける」と言った[160]。『ガーディアン紙』のエミネ・サネルは、エリザベスが正午にジンとデュボネ、昼食時に赤ワイン、午後6時にポートワインとマティーニ、夕食時に二杯のシャンパンを飲んでいるとし、「控えめに見積もっても、陛下は純粋なアルコール換算で、週に7リットルの量を飲んでいる計算になる」としている[161]。エリザベスの豪奢な暮らしぶりはマスコミに喜ばれていた。とくにプライベート・バンクのクーツ銀行 (en:Coutts) に数百万ポンドの当座借越があるのが分かったときには、格好のネタにされてしまった[162]。

エリザベスの癖や習慣は、風刺をきかせたパロディにされることもあった。1980年代のテレビ人形劇『スピッティング・イメージ』(Spitting Image) にエリザベスを模した人形が登場したことがあり、女優のベリル・リード (en:Beryl Reid) がバーミンガム訛りで声を当て[163]、さらに競馬新聞『レーシング・ポスト』が常に一緒に映されていた。また、ドラマや映画でエリザベスを演じた女優として、2002年のテレビドラマ『バーティとエリザベス (en:Bertie and Elizabeth) 』のジュリエット・オーブリー、2006年の映画『クィーン』のシルヴィア・シムズ (en:Sylvia Syms)、2010年の映画『英国王のスピーチ』のヘレナ・ボナム=カーターらがいる。ヘレナ・ボナム=カーターはこの作品でアカデミー助演女優賞にノミネート、英国アカデミー賞 助演女優賞を受賞した。

エリザベスの遺産は、自身のスタッフに遺贈されたものを除いて、全てエリザベス2世が相続した。絵画、ファベルジェ・エッグ、宝石、馬などを含め、総額は7,000万ポンド相当と見なされている。エリザベスは崩御する8年前に、自身の曾孫のために財産の3分の2を信託に拠出したと報じられていた。遺産の美術品のなかでももっとも重要な作品は、相続したエリザベス2世がロイヤル・コレクションに収蔵している[164]。

ロンドンのザ・マルに設置されているエリザベスのブロンズ像は、彫刻家フィリップ・ジャクソンが制作したもので、2009年2月24日に公開されている[165]。海運会社キュナード・ラインのRMS クイーン・エリザベス号は、エリザベスにちなんで命名され、1938年9月27日に、スコットランドのクライドバンクで進水式が催された。この進水式にはエリザベス本人も臨席し、進水式の重要なセレモニーであるワインを船首に叩きつけて割る役目を任されていた。しかしながら、おそらくは予定よりも早くクイーン・エリザベス号が海に向かって滑り出してしまった。手が届かなくなるぎりぎりのところで、エリザベスは何とかオーストラリア産赤ワインのボトルを船首に叩きつけて割ることに成功した[166]。1954年に、エリザベスはクイーン・エリザベス号に乗船してニューヨークへと渡っている[167]。

2011年3月に、エリザベスが集めていたレコードのコレクションが公開され、どのような音楽が好きだったのかが明らかになった[168]。エリザベスは音楽としてはスカがお気に入りだったらしく、音楽以外ではモンタナ・スリム、トニー・ハンコック、ザ・グーン、ノエル・カワードなどのレコードも所有していた。スカ以外の音楽では、イギリスのフォーク、スコットランドのダンス音楽、ミュージカルの『オクラホマ!』や『王様と私』も所有していた。

関連作品

[編集]映画

[編集]2006年のイギリス映画『クィーン』では、シルヴィア・シムズがエリザベス王太后役を演じた。

2010年のイギリス映画『英国王のスピーチ』では、吃音症を克服するジョージ6世を傍らで支える妻エリザベスのさまも描かれている。エリザベス王妃を演じたヘレナ・ボナム=カーターが英国アカデミー賞 助演女優賞をはじめ複数の賞を獲得し、アカデミー助演女優賞などにもノミネートされた。

2012年のイギリス映画『私が愛した大統領』では、オリヴィア・コールマンがエリザベス王妃役を演じた。

2015年のイギリス映画『ロイヤル・ナイト 英国王女の秘密の外出』では、エミリー・ワトソンがエリザベス王妃役を演じた。

テレビドラマ

[編集]『Bertie and Elizabeth』(2002年、カールトン・テレビジョン製作)では、ジュリエット・オーブリーがエリザベス王妃役を演じた。

Netflix配信テレビドラマシリーズ『ザ・クラウン』(2016年-)では、ヴィクトリア・ハミルトン(シーズン1・2)、マリオン・ベイリー(シーズン3・4)、マーシャ・ウォレン(シーズン5・6)がエリザベス王太后役を演じている。

系譜

[編集]| エリザベス・ボーズ=ライアンの系譜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 姓は「バウエス=ライオン」「バウズ=ライアン」と表記される例もある。ノート:エリザベス・ボーズ=ライアンを参照。

- ^ ジョージ5世はエドワードが結婚相手にシンプソンを選ぶのではないかと危惧していた。

- ^ 中世頃までのヨーロッパでは、王妃が最も深い弔意を表す色は白だった。

- ^ 初代マウントバッテン・オブ・バーマ伯爵ルイス・マウントバッテンの妻。

出典

[編集]- ^ a b 君塚 2020, p. 9.

- ^ "No. 55932". The London Gazette (Supplement) (英語). 4 August 2000. p. 8617. "No. 56653". The London Gazette (Supplement) (英語). 5 August 2002. p. 1. "No. 56969". The London Gazette (英語). 16 June 2003. p. 7439.

- ^ Roberts 2000, pp. 58–59.

- ^ British Screen News (1930), Our Smiling Duchess (film), London: British Screen Productions

- ^ a b Langworth, Richard M. (Spring 2002), HM Queen Elizabeth The Queen Mother 1900–2002, The Churchill Centre 1 May 2010閲覧。

- ^ a b Moore, Lucy (31 March 2002). "A wicked twinkle and a streak of steel". The Guardian (英語). 2009年5月1日閲覧。

- ^ Seamark, Michael; English, Rebecca; Bates, Daniel. “Fury over book's claim that Queen Mother and her brother were born to family's French cook”. Daily Mail

- ^ “Queen Mother was daughter of French cook, biography claims”. The Daily Telegraph. (31 March 2012)

- ^ Weir, Alison (1996), Britain's Royal Families: The Complete Genealogy, Revised edition, London: Pimlico, p. 330, ISBN 0-7126-7448-9

- ^ Shawcross 2009, p. 15.

- ^ Civil Registration Indexes: Births, General Register Office, England and Wales. Jul–Sep 1900 Hitchin, vol. 3a, p. 667

- ^ 1901 England Census, Class RG13, piece 1300, folio 170, p. 5

- ^ Yvonne's Royalty Home Page— Royal Christenings

- ^ Vickers 2006, p. 8.

- ^ Vickers 2006, pp. 10–14.

- ^ "Casualty Details: Bowes-Lyon, The Hon Fergus". Commonwealth War Graves Commission. 2012年8月16日閲覧。

- ^ “Final resting place of Queen's uncle discovered nearly a century after his death”. Daily Record. (19 August 2012) 20 August 2012閲覧。

- ^ Shawcross 2009, p. 85.

- ^ 君塚 2020, p. 10.

- ^ Shawcross 2009, pp. 79–80.

- ^ Forbes, p. 74

- ^ a b Ezard, John (1 April 2002), “A life of legend, duty and devotion”, The Guardian: p. 18

- ^ Airlie, Mabell l Ogilvy, Countess of Airlie (1962), Thatched with Gold, London: Hutchinson, p. 167

- ^ Shawcross 2009, pp. 133–135.

- ^ Shawcross 2009, pp. 135–136.

- ^ Shawcross 2009, p. 136.

- ^ Longford 1981, p. 23.

- ^ Roberts 2000, pp. 57–58.

- ^ Shawcross 2009, p. 113.

- ^ Shawcross 2009, p. 177.

- ^ Vickers 2006, pp. 64.

- ^ Rayment, Sean (1 May 2011). “Royal wedding: Kate Middleton's bridal bouquet placed at Grave of Unknown Warrior”. The Daily Telegraph 20 August 2012閲覧。

- ^ “Royal wedding 2018: Bouquet laid on tomb of unknown warrior”. BBC (2018年5月20日). 2021年5月23日閲覧。

- ^ Shawcross 2009, p. 168.

- ^ Shawcross 2009, p. 185.

- ^ Letter from Albert to Queen Mary, 25 May 1923.[35]

- ^ Shawcross 2009, pp. 218–219.

- ^ Shawcross 2009, p. 217.

- ^ Letter from Elizabeth to Lady Strathmore, 1 November 1924.[38]

- ^ Shawcross 2009, pp. 221–240.

- ^ Queen Elizabeth The Queen Mother > Royal tours, Official web site of the British monarchy 1 May 2009閲覧。

- ^ Shawcross 2009, p. 264.

- ^ Elizabeth's diary, 6 January 1927.[42]

- ^ Shawcross 2009, pp. 266–296.

- ^ Shawcross 2009, p. 277.

- ^ Shawcross 2009, pp. 281–282.

- ^ “ROYAL ANGLERS.”. The Register (Adelaide, SA : 1901 - 1929) (Adelaide, SA: National Library of Australia): p. 9. (25 February 1927) 1 September 2012閲覧。

- ^ Shawcross 2009, pp. 294–296.

- ^ Ziegler, Philip (1990), King Edward VIII: The Official Biography, London: Collins, p. 199, ISBN 0-00-215741-1

- ^ Beaverbrook, Lord; Edited by A. J. P. Taylor (1966), The Abdication of King Edward VIII, London: Hamish Hamilton, p. 57

- ^ The Duke of Windsor (1951). A King's Story. London: Cassell and Co., p. 387

- ^ Shawcross 2009, p. 397.

- ^ Howarth 1987, p. 143.

- ^ Letter from George VI to Winston Churchill in which the King says his family shared his view[53]

- ^ Vickers 2006, p. 224.

- ^ Michie, Alan A. (17 March 1941) Life Magazine.[55]

- ^ Shawcross 2009, pp. 430–433.

- ^ Shawcross 2009, p. 430.

- ^ Shawcross 2009, pp. 434–436.

- ^ Shawcross 2009, pp. 438–443.

- ^ Hitchens, Christopher (1 April 2002), "Mourning will be brief", The Guardian, retrieved on 1 May 2009

- ^ Sinclair, David (1988). Two Georges: the Making of the Modern Monarchy (英語). Hodder and Staughton. p. 230. ISBN 0-340-33240-9。

- ^ Bell, Peter (October 2002), “The Foreign Office and the 1939 Royal Visit to America: Courting the USA in an Era of Isolationism”, Journal of Contemporary History 37 (4): 599–616, doi:10.1177/00220094020370040601, JSTOR 3180762

- ^ Rhodes, Benjamin D. (2001), United States foreign policy in the interwar period, 1918–1941, Greenwood, p. 153, ISBN 0-275-94825-0

- ^ Reynolds, David (August 1983), “FDR's Foreign Policy and the British Royal Visit to the U.S.A., 1939”, Historian 45 (4): 461–472, doi:10.1111/j.1540-6563.1983.tb01576.x

- ^ Rhodes, Benjamin D. (April 1978), “The British Royal Visit of 1939 and the "Psychological Approach" to the United States”, Diplomatic History 2 (2): 197–211, doi:10.1111/j.1467-7709.1978.tb00431.x

- ^ Shawcross 2009, p. 479.

- ^ Galbraith, William (1989), “Fiftieth Anniversary of the 1939 Royal Visit” (PDF), Canadian Parliamentary Review (Ottawa: Commonwealth Parliamentary Association) 12 (3): 7–8 14 December 2009閲覧。

- ^ Bousfield, Arthur; Toffoli, Garry (1989), Royal Spring: The Royal Tour of 1939 and the Queen Mother in Canada, Toronto: Dundurn Press, pp. 65–66, ISBN 1-55002-065-X

- ^ Lanctot, Gustave (1964), Royal Tour of King George VI and Queen Elizabeth in Canada and the United States of America 1939, Toronto: E. P. Taylor Foundation

- ^ Library and Archives Canada, The Royal Tour of 1939, Queen's Printer for Canada 12 December 2009閲覧。

- ^ Speech delivered by Her Majesty the Queen at the Fairmont Hotel, Vancouver, Monday, 7 October 2002 as reported in e.g. Joyce, Greg (8 October 2002) "Queen plays tribute to Canada, thanks citizens for their support", The Canadian Press

- ^ Shawcross 2009, pp. 457–461.

- ^ Vickers 2006, p. 187.

- ^ Bradford 1989, pp. 298–299.

- ^ Bradford 1989, p. 281.

- ^ Royal visits to Canada, Canadian Heritage 1 May 2009閲覧。

- ^ Shawcross 2009, p. 515.

- ^ Vickers 2006, p. 205.

- ^ Bradford 1989, p. 321.

- ^ Shawcross 2009, p. 516.

- ^ "Queen Elizabeth The Queen Mother > Activities as Queen" (英語). Official web site of the British monarchy. 2009年5月1日閲覧。

- ^ BritainExpress (英語). 2009年5月1日閲覧。

- ^ Shawcross 2009, p. 526.

- ^ Vickers 2006, p. 219.

- ^ Hartnell, Norman (1955), Silver and Gold, Evans Bros., pp. 101–102[84][85]

- ^ Vickers 2006, p. 229.

- ^ Shawcross 2009, p. 528.

- ^ Matthew, H. C. G. (2004). "George VI". Oxford Dictionary of National Biography (英語) (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/33370。

- ^ Vickers 2006, pp. 210–211.

- ^ Shawcross 2009, p. 412.

- ^ Pierce, Andrew (13 May 2006). "What Queen Mother really thought of Attlee's socialist 'heaven on earth'". The Times (英語). London. 2009年5月1日閲覧。

- ^ Wyatt, Woodrow; Edited by Sarah Curtis (1998), The Journals of Woodrow Wyatt: Volume I, London: Macmillan, p. 255, ISBN 0-333-74166-8

- ^ Wyatt, Volume I p. 309

- ^ Hogg 2002, p. 89.

- ^ Bradford 1989, p. 391.

- ^ Shawcross 2009, p. 618.

- ^ Shawcross 2009, pp. 637–640.

- ^ Shawcross 2009, pp. 645–646.

- ^ Shawcross 2009, p. 651.

- ^ McCluskey, Peter. "Elizabeth: The Queen Mother". CBC News (英語). 2009年5月1日閲覧。

- ^ ELIZABETH, QUEEN CONSORT, 1900–2002: A Mum for All Seasons: – TIME

- ^ Hogg 2002, p. 161.

- ^ Shawcross 2009, pp. 686–688.

- ^ Vickers 2006, p. 324.

- ^ Shawcross 2009, pp. 710–713.

- ^ Shawcross 2009, pp. 689–690.

- ^ Vickers 2006, p. 314.

- ^ "The Queen Elizabeth Castle Of Mey Trust" (英語). 2009年5月1日閲覧。

- ^ Shawcross 2009, pp. 703–704.

- ^ Shawcross 2009, p. 790.

- ^ Vickers 2006, p. 458.

- ^ The Jockey Club、THE BETWAY QUEEN MOTHER CHAMPION STEEPLE CHASE、「THE BETWAY QUEEN MOTHER CHAMPION STEEPLE CHASE HISTORY」。2021年3月2日閲覧。

- ^ "Queen Elizabeth The Queen Mother" (英語). The Royal Collection. 2009年10月31日閲覧。

- ^ Shawcross 2009, p. 806.

- ^ Shawcross 2009, p. 807.

- ^ "Queen Mother 'had colon cancer'". BBC News (英語). 17 September 2009. 2009年9月22日閲覧。

- ^ Shawcross 2009, p. 817.

- ^ a b "Queen of Quips". The Straits Times (Singapore) (英語). 7 August 2000.

- ^ Shawcross 2009, p. 875.

- ^ Shawcross 2009, p. 878.

- ^ Shawcross 2009, pp. 822–823.

- ^ Shawcross 2009, p. 835.

- ^ Shawcross 2009, pp. 827–831.

- ^ Shawcross 2009, pp. 732, 882.

- ^ Shawcross 2009, pp. 903–904.

- ^ Shawcross 2009, p. 912.

- ^ "Birthday pageant for Queen Mother". BBC News (英語). 19 July 2000. 2009年5月1日閲覧。

- ^ Commemorative Bank Note for 100th Birthday of Queen Elizabeth the Queen Mother, Rampant Scotland 1 May 2009閲覧。

- ^ Vickers 2006, p. 490.

- ^ Vickers 2006, p. 495.

- ^ a b Queen Mother hurt in minor fall, BBC, (13 February 2002) 1 May 2009閲覧。

- ^ Shawcross 2009, p. 930.

- ^ a b c Vickers 2006, pp. 497–498.

- ^ Bates, Stephen (3 April 2002). "Piper's farewell for Queen Mother". The Guardian (英語). 2009年5月1日閲覧。

- ^ Government of Canada Publications. "Publication Information > Proclamation Requesting that the People of Canada Set Aside April 9, 2002, as the Day on Which They Honour the Memory of Our Dearly Beloved Mother, Her Late Majesty Queen Elizabeth the Queen Mother, Who Passed Away on March 30, 2002" (英語). Queen's Printer for Canada. 2010年10月4日閲覧。

- ^ Memorial Service for HM Queen Elizabeth, The Queen Mother, Sydney Anglicans, (9 April 2002) 2 March 2011閲覧。

- ^ "Queues at Queen Mother vault". CNN (英語). 10 April 2002. 2009年5月1日閲覧。

- ^ "Mourners visit Queen Mother's vault". BBC News (英語). 10 April 2002. 2009年5月1日閲覧。

- ^ "Details of the Queen Mother's funeral". CNN (英語). 7 April 2002. 2012年12月14日閲覧。

- ^ Goldman 2021.

- ^ Shawcross 2009, p. 942.

- ^ a b Kelley, Kitty (1977), The Royals, New York: Time Warner

- ^ Picknett, Lynn; Prince, Clive; Prior, Stephen; & Brydon, Robert (2002), War of the Windsors: A Century of Unconstitutional Monarchy, Mainstream Publishing, p. 161, ISBN 1-84018-631-3

- ^ The memoirs of the Rt. Hon. the Earl of Woolton C.H., P.C., D.L., LL.D. (1959) London: Cassell

- ^ Roberts 2000, p. 67.

- ^ Goodwin, Doris Kearns (1995), No Ordinary Time: Franklin and Eleanor Roosevelt: The Home Front in World War II, New York: Simon & Schuster, p. 380

- ^ Shawcross 2009, pp. 556–557.

- ^ Burgess, Major Colin (2006), Behind Palace Doors: My Service as the Queen Mother's Equerry, John Blake Publishing, p. 233

- ^ Royal secretary loses race bias case, BBC, (7 December 2001) 1 May 2009閲覧。

- ^ Rhodes James, Robert (1998), A Spirit Undaunted: The Political Role of George VI, London: Little, Brown and Co, p. 296, ISBN 0-316-64765-9

- ^ Wyatt, Woodrow; Edited by Sarah Curtis (1999), The Journals of Woodrow Wyatt: Volume II, London: Macmillan, p. 547, ISBN 0-333-77405-1

- ^ Wyatt, Volume II p. 608

- ^ Bates, Stephen (1 April 2002), "Enigmatic and elusive, she lent a mystique to upper-class strengths and failings", The Guardian, retrieved on 1 May 2009

- ^ MacKay, Neil (7 April 2002), “Nieces abandoned in state-run mental asylum and declared dead to avoid public shame”, The Sunday Herald 13 February 2007閲覧。

- ^ Summerskill, Ben (23 July 2000), “The Princess the palace hides away”, The Guardian 1 May 2009閲覧。

- ^ Hogg 2002, p. 122.

- ^ Hogg 2002, pp. 212–213.

- ^ Blaikie, Thomas (2002), You look awfully like the Queen: Wit and Wisdom from the House of Windsor, London: HarperCollins, ISBN 0-00-714874-7

- ^ Taylor, Graham (2002), Elizabeth: The Woman and the Queen, Telegraph Books, p. 93

- ^ Saner, Emine (25 July 2006), “Bring back the magic hour”, The Guardian 24 March 2011閲覧。

- ^ Morgan, Christopher (14 March 1999), The Sunday Times

- ^ Spitting Image, British Film Institute, (9 December 2005) 15 February 2009閲覧。

- ^ Queen Inherits Queen Mother's Estate, BBC News, (17 May 2002) 1 May 2009閲覧。

- ^ Queen Mother statue is unveiled, BBC, (24 February 2009) 1 May 2009閲覧。

- ^ Hutchings, David F. (2003) Pride of the North Atlantic. A Maritime Trilogy, Waterfront.

- ^ Harvey, Clive (25 October 2008) RMS "Queen Elizabeth": The Ultimate Ship, Carmania Press.

- ^ The Queen Mother's regal taste in music at telegraph.co.uk

参考文献

[編集]- Bradford, Sarah (1989). The Reluctant King: The Life and Reign of George VI (英語). New York: St Martin's.

- Forbes, Grania (1999). My Darling Buffy: The Early Life of The Queen Mother (英語). Headline Book Publishing. ISBN 978-0-7472-7387-5。

- Hogg, James (2002). Mortimer, Michael (ed.). The Queen Mother Remembered (英語). BBC Books. ISBN 0-563-36214-6。

- Howarth, Patrick (1987). George VI (英語). Century Hutchinson. ISBN 0-09-171000-6。

- Goldman, Lawrence (11 February 2021) [5 January 2006]. "Elizabeth [née Lady Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon]". Oxford Dictionary of National Biography (英語) (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/76927。

- Longford, Elizabeth (1981). The Queen Mother (英語). Weidenfeld & Nicolson.

- Roberts, Andrew (2000). Fraser, Antonia (ed.). The House of Windsor (英語). London: Cassell and Co. ISBN 0-304-35406-6。

- Shawcross, William (2009). Queen Elizabeth The Queen Mother: The Official Biography (英語). Macmillan. ISBN 978-1-4050-4859-0。

- Vickers, Hugo (2006). Elizabeth: The Queen Mother (英語). Arrow Books/Random House. ISBN 978-0-09-947662-7。

- 君塚直隆『エリザベス女王 史上最長・最強のイギリス君主』中央公論新社〈中公新書〉、2020年2月。ISBN 978-4-12-102578-4。

関連図書

[編集]- Shawcross, William (2012). Counting One's Blessings: Selected Letters of Queen Elizabeth the Queen Mother (英語). Macmillan. ISBN 978-0-230-75496-6。

外部リンク

[編集]- BBCによる追悼サイト

- 結婚式の記録映画 - YouTube

- Official site

- Remember This—An Elegy on the death of HM Queen Elizabeth, The Queen Mother by Andrew Motion, Poet Laureate, at the BBC

- CBC Digital Archives – Their Majesties in Canada: The 1939 Royal Tour

| イギリス王室 | ||

|---|---|---|

| 先代 メアリー・オブ・テック |

王妃(君主の配偶者) 1936年12月11日 – 1952年2月6日 |

次代 エディンバラ公フィリップ 王配として |

1936年12月11日 – 1947年8月15日 |

1948年6月22日に廃止 | |

| 学職 | ||

| 先代 初代アスローン伯爵 |

ロンドン大学総長 1955年 – 1981年 |

次代 アン王女 |

| 新設 | ダンディー大学総長 1967年 – 1977年 |

次代 第16代ダルハウジー伯爵 |

| 名誉職 | ||

| 新設 | ロイヤル・ヴィクトリア勲章グランドマスター 1937年 – 2002年 |

次代 アン王女 |

| 先代 サー・ロバート・メンジーズ |

五港長官 1978年 – 2002年 |

次代 ボイス男爵 |

| 注釈 | ||

| 1. Velde, François R., Heraldica (2006) | ||