ジャガイモ飢饉

| ジャガイモ飢饉 Great Famine An Gorta Mór / Drochshaol | |

|---|---|

飢えに苦しむ人々 | |

| 国 | グレートブリテン及びアイルランド連合王国(当時) |

| 地域 | アイルランド島 |

| 期間 | 1845年 - 1849年 |

| 総死者数 | 100万人 |

| 起因 | 政策の失敗、ジャガイモ疫病菌 |

| 救援物資 | 下記参照 |

| 住民への影響 | 死亡と移住で人口が20%から25%減少 |

| 結果 | 国の人口動態、政治、文化的景観の恒久的な変化 |

| 前回 | アイルランド飢饉(1740年 - 1741年) |

| 次回 | アイルランド飢饉(1879年) |

ジャガイモ飢饉(ジャガイモききん、英語: Potato Famine、アイルランド語: An Gorta Mór あるいは An Drochshaol[1])は、19世紀のアイルランド島で主要食物のジャガイモが疫病により枯死したことで起こった大飢饉のことである。アイルランドにおいては歴史を飢餓前と飢餓後に分けるほど決定的な影響を与えたため、「Great Famine(大飢饉)」と呼ばれている。特に1847年の状況は最も酷かったため、ブラック47(Black '47)とも呼ばれる[2]。

概要

[編集]1845年から1849年にかけてヨーロッパ全域でジャガイモの疫病が発生し、壊滅的な被害を受けた。合同法により1801年からグレートブリテン及びアイルランド連合王国の一部となったアイルランド島において、この不作を飢饉に変えた要因は、その後の政策にあると言われている。ヨーロッパの他の地域では在地の貴族や地主が救済活動を行ったのに対して、アイルランドの領主であるアイルランド貴族や地主はほとんどがグレートブリテン島に在住しているイングランド人やスコットランド人であり、自らの地代収入を心配するあまりアイルランドの食料輸出禁止に反対するなどして、餓死者が出ているにもかかわらず食料がアイルランドから輸出されるという状態が続いた。連合王国政府も、緊急に救済食料を他から調達して飢え苦しんでいる人々に直接食料を配給することを、予算の関係などから躊躇しただけでなく、調達した食料を安値で売るなどの間接的救済策に重点を置いた。さらに、政府からの直接の救済措置の対象を土地を持たない者に制限したため、小作農が救済措置を受けるためにわずかな農地と家を二束三文で売り払う結果となり、これが食糧生産基盤に決定的な打撃を与え、飢餓を長引かせることになった。

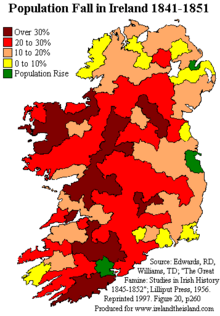

この飢饉で、アイルランドの人口が少なくとも20%から25%減少し、10%から20%が島外へ移住した[3]。約100万人が餓死および病死し、主にアメリカ合衆国やカナダへの移住を余儀なくされた[4][5]。また結婚や出産が激減し、最終的にはアイルランド島の総人口が、最盛期の半分にまで落ち込んだ。さらにアイルランド語話者の激減を始め、民族文化も壊滅的な打撃を受けた。飢饉の主な原因は、1840年代にヨーロッパ全土で大規模に発生した卵菌のジャガイモ疫病菌によるものだった[6]。ヨーロッパ全体が影響を受けたとはいえ、アイルランドでは全人口の3分の1が食料をジャガイモだけに頼っていたため、政治的、社会的、経済的な状況と関連したいくつかの要因によって問題が悪化し、現在でも学界で議論の対象となっている[7][8]。経済成長などもあり増加傾向にあるのにもかかわらず、21世紀に入った2007年時点ですらアイルランド共和国と北アイルランドを合わせた全島の人口はいまだに約600万人と、大飢饉以前の数字には及んでいない。

飢餓はアイルランドの歴史の中で社会的衝撃を与え、アイルランドの人口統計、政治、文化を永遠に変えた[9]。大衆の記憶に残り、以来、アイルランドの民族主義運動でも言及される[10]。大飢饉は、三十年戦争から第一次世界大戦までの間にヨーロッパを襲った最大の人口大災害としても記憶されている[4]。

原因および背景

[編集]1801年のグレートブリテンおよびアイルランド連合王国の成立以降、アイルランド島は全土がロンドンの連合王国政府および連合王国議会による直接的な統治下に置かれていた。行政は、政府が任命したアイルランド総督とアイルランド担当次官の2人の手に握られていた。アイルランドは連合王国庶民院に105名の議員を、連合王国貴族院に貴族代表議員として28名の終身議員を送り込んだ。1832年から1859年までの期間、アイルランドの代表者の70%は地主か地主の子どもだった[11]。

連合の成立以来の歴代政府は、後の首相ベンジャミン・ディズレーリが1844年に述べたところでは、「飢えた人口、不在の貴族、異質な教会、地球上で最も弱い執行政府」という国の統治問題を解決しようとした[12]。ある歴史家は、1801年から1845年の間に、114の委員会と61の特別委員会がアイルランドを訪問し、「災害を予言していたアイルランドは、大量飢餓の危機に瀕し、人口が急速に増加し、労働者の4分の3が失業し、劣悪な住宅事情と信じられないほど低い生活水準に陥っていた」とされており[13]、ヴィクトリア朝時代や産業化時代の近代的な繁栄を享受し始めたイギリス本国とは対照的であった。さらにアイルランドの農民は兄弟全員が土地を分割相続できたため、農地の細分化が進んだ[14]。政府が農業に重税をかけ始めたことで、この地域は食料のほとんどをイギリス本国に輸出せざるを得なくなり、地域住民の塊茎への依存度が高まり、病害虫に弱い地域となっていた。また政府は飢饉の間、あらゆる方法により人道支援を挫折させようとした。

土地と不動産の所有者

[編集]1829年にアイルランドにおけるカトリック解放が実現した。カトリック教徒はアイルランドの人口の約8割を占め、大多数は貧困と不安の中で生活していた。社会ピラミッドの頂点にいたのは、プロテスタントの上層階級であるイングランド人とアングロ・アイリッシュの一族で、土地の大部分を所有し、無制限の権力を持っていた。これらの土地のいくつかは広大であった。例えば、ルーカン伯爵は24,000ヘクタールの土地を所有していた。地主の多くはグレートブリテン島に住んでいたため「不在貴族」と呼ばれていた。代理人が物件を管理し、利益はグレートブリテン島に送られていた[15]。中にはアイルランドに行かなかった者もおり、輸出する植木や牛を育てるために最低賃金を支払っていた[16]。

1843年、政府は土地問題を主な原因と考え、デヴォン伯爵を中心とした王立委員会を設置し、アイルランドの土地占拠法を調査した。ダニエル・オコンネルは、委員会は地権者だけで構成され、完全に偏っていると評した[17]。1845年2月にデヴォンは「アイルランド人労働者とその家族が耐えた苦難を十分に説明することは不可能である…多くの地区で彼らの唯一の食料はジャガイモであり、唯一の飲み物は水である…彼らの小屋はかろうじて雨風をしのげるもので…ベッドや毛布は希少な贅沢品であり…彼らの豚と排泄物の山が彼らの唯一の財産のほぼ全てである」と報告した。委員会は、「ヨーロッパのどの国のどの国民も耐えなければならないより大きな苦しみに耐えるために労働者階級が示した莫大な忍耐を忘れることはできない、と私たちは信じている」と結論づけた[18]。

委員会は、土地所有者と代理人とのひどい関係が主な原因だと結論づけた。イギリスのように遺伝的な王族、封建的な絆、父権主義はなかった。アイルランドは、初代クレア伯爵の土地所有者に関する演説(1800年)が示唆するように、「土地を没収することが権利」であるように、征服された国であった[19]。アイルランドの飢饉についての権威であるセシル・ウッドハム=スミスによると、地主の土地はできるだけ多くの金を引き出すための富の源泉にすぎないと感じており、アイルランド人は「静かな憤りの中で不満を表現していた」という。クレア伯爵によるとアイルランドに住むには敵対的な場所であり、その結果、貴族の不在が一般的になり一部は人生に一度か二度しか訪れることができなかった。土地の使用料はすべてイギリスで使われ、1842年だけでも600万ポンドがアイルランドから送られてきたと推定されている。収集は地主の代理人の手の中にあり、人々から恐喝することに成功した金額に応じて才能が評価されていた[20]。

18世紀には、地主と交渉するための「仲人」制度が誕生した。これにより地主は継続的な収入を保証され、責任を奪われたが、借主は仲介者によって屈辱を受けることになった。委員会では「国を滅ぼすのを手伝った最も抑圧的な暴君」と表現され、「土地詐欺者」や「吸血鬼」と表現されていた[21]。

仲人は地主から大量の土地を一律料金で借りており、土地を小さな区画に分け、家賃を増やすために「発芽」と呼ばれる制度を導入した。賃借人は、高額な家賃の不払いなどの理由で、または穀物を植えるのではなく羊を育てるために家主の決定によって、追放される可能性があった。賃借人は、地主のために働くことで家賃を支払っていた[22]。

また、賃借人により行われた資産への改善は、契約期間が満了すると自動的に地主の所有物となり、改善の阻害要因となっていた。賃借人は土地に関して何の担保も持っておらず、いつでも追放することができた。この仕組みの唯一の例外はアルスター地方であり、そこでは「賃借人の権利」として知られている慣行の下、賃借人が自分自身で不動産を改善した場合に補償された。ウッドハム=スミスによると、委員会は「アイルランドの他の地域に比べてアルスターの繁栄と静けさが優れていたのは、賃借人の権利によるものだった」と述べた[21]。

アイルランドの地主は反省することなく権力を行使し、人々は恐れた。そのような状況の中で、ウッドハム=スミスは、「産業とビジネスは絶滅し、それゆえに作られた農民は、ヨーロッパで最も貧しかった」と述べている[18]。

賃借人・細分化・倒産

[編集]1845年には、アイルランドの賃借人の農場の24%が0.4から2ヘクタール、40%が2から6ヘクタールだった。他の農地では一家を養うのに十分な収穫量が得られなかったため、ジャガイモの植え付けにしか適していなかった。イギリス政府は、大飢饉の直前に貧困があまりにも蔓延していたことを知っており、小規模農家の3分の1は、イングランドとスコットランドで行われた季節労働からの収入を除いて、家賃を支払った後に一家を養うことさえできなかった[23]。飢饉の後、一定規模の土地の分割を禁止する改革が行われた[24]。

1841年の国勢調査によると、人口はわずか800万人で、そのうち3分の2は農業に頼って生き延びていたが、給料をもらって働くことはほとんどなかった。自分の土地と引き換えに地主のために働かなければならず、一家のために十分な食料を植えることができた。この制度は、アイルランド人にモノカルチャーの実践を強制し、ジャガイモだけが一家全員を十分に支えるものとなった。土地の権利は、19世紀初頭のアイルランドでの生死の差となっていた[16]。

ジャガイモ依存

[編集]

ジャガイモはアイルランドに観賞植物として導入された。17世紀末までには、パンや牛乳、穀物を基にしたものが主食となっていたが、補助食となった。18世紀の最初の20年間、ジャガイモは貧しい人々の主食となった[25]。1760年から1815年の間に経済が拡大したことで、小さな農場で一年中ジャガイモの農業が占めていた[26]。

ジャガイモ飢饉

[編集]

ジャガイモ疫病菌の発生前には、2度の植物病害しかなかった[27]。1つは乾腐病として知られ、もう1つはウイルスで、カールとして知られていた[27][28]。

1851年の国勢調査では、1728年以降、24件のジャガイモの不作が指摘されており、その深刻度は様々であった。1739年には耕地は完全に破壊され、1740年には再び破壊された。1770年には再び不作となった。1800年にはまたもや大規模な不作があり、1807年には作物の半分が失われた。1821年と1822年には、マンスター地方とコノート地方ではジャガイモ栽培が失敗に終わり、1830年と1831年はメイヨー県、ドニゴール県、ゴールウェイ県で失敗の年となった。1832年から1834年と1836年には多くの地区が深刻な損失を被り、1835年にはアルスター地方での農業は失敗に終わった。1836年と1837年にはアイルランド全土で大規模な不作が起き、1839年には再び不作が全国的に広がった。1841年も1844年も農業の失敗が蔓延していた。ウッドハム=スミスによると、「ジャガイモ栽培に対する自信のなさは、アイルランドではすでに認識されていた事実だった」という[29]。

P・M・A・バークによると、ジャガイモ疫病菌がいつ、どのようにしてヨーロッパを襲ったかは明らかではないが、1842年以前には確かに存在せず、おそらく1844年には発生したとされている。少なくともひとつは、アンデス山脈、特にペルーが最初の発生地であることを示唆している。ヨーロッパでは肥料として使われていたグアノ貨物船でジャガイモ疫病菌がヨーロッパまで運ばれたとされている[30]。

1844年には、アイルランドの新聞がアメリカ大陸で2年前からジャガイモ栽培を襲っていた疫病について報じている[28]。ジェームズ・ドネリーによると、1843年と1844年に菌でジャガイモ栽培を荒廃させたアメリカ東部では、ボルチモア、フィラデルフィア、ニューヨークからの船がヨーロッパの港に伝染した可能性があるという[29]。W・C・パドックは、移民船の乗客を養うために使われたジャガイモで運ばれたことを示唆している[31]。

疫病が入り込むと、すぐさま広まった。1845年の晩夏と初秋には、すでに中央ヨーロッパにまで到達していた。8月中旬までにベルギー、オランダ、フランス北部、イングランド南部が襲われた[32]。

8月16日、『Gardeners' Chronicle and Horticultural Gazette』は、ワイト島での異常な疫病についての記事を掲載した。一週間後の8月23日には、「ジャガイモの作物に恐ろしい病気が出た…ベルギーでは畑が荒れ果てている…コヴェント・ガーデンの市場には健康なサンプルがひとつもない…この砂漠の治療法は存在しない…」と報じられた[33]。これらの記事はアイルランドの新聞に広く掲載されている[34]。9月13日、『Gardeners' Chronicle』は「アイルランドでこの病気が無条件に宣告されたことを報告するため、非常に残念に思って報道を止めた。英国政府は、このような状況にもかかわらず、今後の数週間について楽観的である」と発表した[35][33]。

1845年の農作物の損失は50%から3分の1と推定されている[35][36]。1845年11月19日、アイルランド全土からの何百通もの手紙が届いたダブリンのマンションハウスは、ジャガイモの全生産量の3分の1以上が破壊されたと宣言した[32]。

1846年には、作物の4分の3が失われた[37]。12月には3分の1の100万人が公務員を解雇された[38]。コーマック・オ・グラーダによると、1846年の秋、アイルランドの農村部で最初の疫病が発生し、飢餓による最初の死者が記録されたという[39]。1847年には植え付け用のジャガイモが不足し、発芽するものも少なく、飢饉が続いた。1848年には生産性は通常の3分の2しかなかった。300万人以上のアイルランド人が食料としてジャガイモに依存していたため、飢えと死は避けられなかった[37]。

発端

[編集]

このジャガイモ飢饉の発端とされるジャガイモ疫病は、植物の伝染病の一種である。このような伝染病が蔓延するためには、感染源、宿主、環境の3つの要素が揃うことが必要である。

ジャガイモがヨーロッパに持ち込まれた当初は、この中の感染源となる病原菌そのものがメキシコの特定の地域に限定されていて、ヨーロッパにはいまだ伝来していなかったものと推定されている。

その後、何らかの理由によりジャガイモ疫病の菌が北アメリカからヨーロッパに持ち込まれて急速に蔓延し、ジャガイモ作物に壊滅的な被害を与えることになった。当時はまだ、このような微生物が病気を引き起こすという考え方そのものが一般的に受け入れられていない時代であり、Phytophthora infestansがその原因菌であると明らかにされたのは、さらに時代が下って1867年のアントン・ド・バリーの功績による。当時のヨーロッパでは、ジャガイモの疫病の存在自体が知られておらず、これがヨーロッパにおける最初の蔓延であった。

ジャガイモは通常、前年の塊茎を植えるという無性生殖による栽培法を用いる。これを利用して、当時のヨーロッパでは収量の多い品種に偏った栽培が行われてゆき、遺伝的多様性がほとんど無かった。そのため、菌の感染に耐え得るジャガイモがなく、ヨーロッパでは菌の感染がそれまでにないほど広がった。これに対して、ジャガイモが主食作物であった原産地のアンデス地方では、1つの畑にいくつもの品種を混ぜて栽培する習慣が伝統的に存在し、これが特定の病原菌の蔓延による飢饉を防いでいた。また現代の大規模農業でも収量の多い品種に偏って栽培される傾向は強いが、種芋の段階で防疫対策が取られている他に、品種改良によって耐病性を獲得させている。

アイルランドでの反応

[編集]ダブリン・コーポレーション(現在のダブリン市長)は、ヴィクトリア女王に「事前に議会を招集するように祈る」(当時、議会は休会中)と、アイルランドの公共事業、特に鉄道のための資金調達を勧告するための文書を送った。ベルファスト評議会が会合を開き、同様の提案をしたが、ミッチェルによると、「 アイルランドは実質的に王国の一部であるため、2つの島の統一会計は慈善事業ではなく、公共事業の仕事を提供するために使うべきだと要求した」とされ、どちらの協会も慈善事業を依頼していないという。「もしイングランドのヨークシャーやランカシャーが同じような災難に見舞われていたら、間違いなくこのような措置が迅速かつ自由に取られていただろう」というのが意見であった[40]。

オーガスタス・フィッツジェラルド、ヴァレンタイン・ローレス、ダニエル・オコンネルらダブリン市民の協議会がアイルランド総督に宛てて、輸入穀物の一時的な開港、穀物蒸留の停止、公共事業の促進などの提案をした。何百万人もの人々がすぐに食料を失うことになるため、非常に緊急性が高かった。ハイトスベリー卿は、「時期尚早」であることを伝え、イギリスから学者(プレイフェアとリンドリー)が派遣され、これらの事実を確認していること、また検査官が絶えず地区についての報告書を送っていること、市場に差し迫った圧力はないことなどを伝え、心配しないように求めた[40]。ヘイトスベリー卿からの報告のうち、ピールはジェームズ・グラハム卿への手紙の中で、この報告は憂慮すべきものであると述べているが、ウッドハム=スミスによれば、「アイルランドでは常に情報が誇張される傾向がある」と述べていたことを思い出した[41]。

1845年12月8日、ダニエル・オコンネルは、差し迫った災害に対して次のような救済策を提案した。土地の所有者に寛大な家賃を与えるが、改善のために土地に費やしたすべてのお金のために地主に補償を与える、アルスター地方で実践されているような「地主の権利」の導入だった[42]。

その後、オコンネルは同時期にベルギーの立法を提案、すなわち輸出に対して港を閉じるが、輸入のために開けるというものだった。アイルランドに自国の議会があれば港を開放し、アイルランドに植えられた豊富な作物はアイルランド人に任せることができると提案した。オコンネルは、アイルランド議会だけが人々に食料と仕事の両方を提供することができると主張し、1800年の合同法の破棄を求めた[42]。

アイルランドを代表する政治作家の一人であるジョン・ミッチェルは、1844年半ば、アイルランドの新聞『The Nation』でアイルランドの「ジャガイモ飢饉」の問題を取り上げ、ある革命では飢餓がいかに強力なものであったかを指摘している[43]。1846年2月14日、「飢餓が形成されつつある開放的な方法」についての光景を明らかにし、間もなく「アイルランドでは何百万人もの人間が何も食べるものがない」という考えを政府はなぜ持っていなかったのかと問いかけた[44]。

2月28日、貴族院での採決で援助計画について書いたミッチェルは、この種の計画は妨害されないだろうと指摘した。しかし、アイルランドの人口をどのように養うべきかについては、政府の見解が異なるだろうとしている[45]。

ミッチェルは1846年3月7日の記事『English rule(イギリスの支配)』で、アイルランドの人々は「日々飢えを予想していた」と発表し、その原因は「天の政府」ではなく「イギリスの強欲で残酷な政治」にあるとしている。また、人々は「飢餓が続いている間に何もしないことは、イギリスの暴虐以外の何物でもないと信じていた。飢えのために子供たちは座れなかったが、彼らは自分たちの皿の上にイギリスの貪欲を見た」と続けた。ミッチェルによると、人々は「自分たちの食べ物が地表で腐っていくのを見た」とし、「自分たちの手で植えて収穫したトウモロコシでいっぱいの重たい船が、イギリスに向けて帆を上げていくのを見た」という[45]。

ミッチェルはその後、飢饉に関する最初の一般的な記述のひとつである1861年の『The Last Conquest of Ireland (Perhaps)(アイルランド最後の征服 ❲おそらく❳ )』を書き、イギリスによる飢饉の扱いはアイルランド人の故意の殺人であるというアイルランドの一般的な見解を確立した[46]。これにより、ミッチェルは反乱で訴えられたが、陪審員によって無罪になった。その後、再び反逆罪で起訴され、バミューダに14年間の亡命を言い渡された[47]。

アイルランドの新聞『The Nation』は、チャールズ・ギャヴァン・ダフィーによると、ヨーロッパの他の地域では在地の貴族や地主が救済活動を行ったのに対して[48]、アイルランドの領主であるアイルランド貴族や地主はほとんどがグレートブリテン島に在住しているイングランド人やスコットランド人であり、自らの地代収入を心配するあまりアイルランドの食料輸出禁止に反対するなどして、餓死者が出ているにもかかわらず食料がアイルランドから輸出されるという状態が続いた。

1801年の合同法によると、アイルランドは大英帝国の一部であり、「地球上で最も豊かな帝国」であり、「帝国の中で最も肥沃な部分」とされていた[49]。にもかかわらず、アイルランドの選挙で選ばれた代表者は、議会で国を代表して行動する力がないように見えた。これについて、ジョン・ミッチェルは「この島は地球上で最も豊かな帝国に属していると言われていた…5年後には人口の250万人(4分の1以上)を飢饉や飢餓による病気、飢えから逃れるための移住で失う可能性がある…」と述べた[49]。

アイルランドでは、1845年から1851年までのジャガイモ飢饉の時代は、政治的な対立に満ちていた[11]。ダニエル・オコンネルによって設立され、合同法の廃止を求めていた大衆政治運動の「廃止組合」は、合同法の目的が失敗したと宣言した。最も急進的な青年アイルランドは廃止組合から分離し、1848年に武装反乱を試みたが、失敗に終わった。

政府の対応

[編集]ロバート・ピール政権の反応

[編集]

フランシス・ライオンズは、危機の深刻度が低い部分での英国政府の初期対応を「迅速かつ比較的成功した」と評価している[50]。1845年秋の農作物の大暴落に直面し、政府の長であるロバート・ピールは、アメリカ合衆国から10万ポンドのトウモロコシとコーンミールを密かに購入した。政府は、これが民間の助けを求める試みを阻止するのに役立つことを望んでいた。悪天候のため、最初の船がアイルランドに到着したのは1846年2月初旬だった[51]。

トウモロコシはその後、1ペニーで転売された[52]。しかし、処理されておらず、長く複雑な作業で、現地では栽培できそうになかった。また、食べる前には再度調理しなければならなかった[51]。1846年、ピールは人為的に価格を高く保つための関税である小麦法を廃止した[51]。飢饉は1846年に悪化し、小麦法の廃止は、効用的ではなかった。これが保守党をさらに分裂させ、ピールの没落につながった[52]。3月にピールは公共事業計画を立ち上げたが、6月29日に辞任に追い込まれた[53]。7月5日にジョン・ラッセル卿が引き継いだ[54]。

ジョン・ラッセル政権の反応

[編集]

ピールの後継者ジョン・ラッセル卿の対応はやや不十分であったことが判明し、危機は悪化した。ラッセルはいくつかの公共事業を導入し、1846年12月までは50万人のアイルランド人を雇用していたが、その管理が不可能であることが判明し、飢饉の犠牲者に対する政府の援助を担当していたチャールズ・トレベリアン卿は、「神の裁きがアイルランド人に教訓を与えるためにこの災難を送った」と信じ、援助を制限した[55]。この政策のために、アイルランドの曲『フィールズ・オブ・アゼンリー』で「光栄」とされていた。公共事業は生産性がない、つまり自費を賄うための資金を捻出しないように厳しく命じられていた。ジョン・ミッチェルによると、何十万人もの病人や飢えた男が、穴を掘ったり、道路を壊したり、すべての無駄な活動を続けていたという[56]。

ラッセル政権時代のホイッグ新政権は、市場が必要な食料を供給してくれるという自由放任主義的な考えに影響されながらも、同時にイギリスへの食料輸出を看過し、政府の対策を止め、人々に仕事も金も食料もないままにした[57][58]。1月には、無料のスープと一緒に、イギリスの救貧法で管理されている一部の直接援助計画を開始した。救貧法の費用は主に地元の土地所有者にかかっており、土地から賃借人を立ち退かせることで問題を軽減しようとした[55]。ジェイムズ・ドネリーによると、飢餓はアイルランドの富裕層によって賄われるべきだというイギリス人の考えがあったからこそ、このように制度が組織化されたのだという[59]。そもそも飢饉を起こしたのは、イギリスに住んでいたアイルランド人の所有者である[59]。

救貧法のグレゴリー条項は、少なくとも4分の1エーカーの土地を持っている者が援助を受けることを禁じていた[55]。実際には、ある農民が、家賃や手数料を支払うために自分の生産物をすべて売ってしまった場合、同じ状況にある何千人もの農民と同様に、助けを求めることはできても、自分の土地をすべて持ち主に引き渡すまでは何も受け取れないということを意味していた[56]。これらの要因が重なり、1849年には9万、1850年には10万4千という数百の区画が人々によって放棄されることになった[55]。

イギリス本国への食品輸出

[編集]

記録によれば、1840年代に起きた飢饉の最も酷い時期ですら、食料はアイルランドから輸出されていた。これに対し、アイルランドで1782年から1783年にかけて飢饉が起きた際は、港は閉鎖され、アイルランド人のためにアイルランド産の食料は確保された。結果、すぐに食料価格は下落し、商人は輸出禁止に対して反対運動を行ったが、1780年代の政府はその反対を覆した。ところが、1840年代には食料の輸出禁止は行われなかった[60]。

アイルランドの飢饉についての権威であるセシル・ウッドハム=スミスの著書『The Great Hunger; Ireland 1845-1849(大飢餓、1845年 - 1849年のアイルランド )』で次のように言及した[61]。

(前略)飢餓でアイルランドの人々が死んでいっている時に、大量の食物がアイルランドからイングランドに輸出されていたという疑いようのないこの事実ほど、激しい怒りをかき立て、この2つの国(イングランドとアイルランド)の間に憎悪の関係を生んだものはない。

実際、アイルランドはジャガイモ飢饉の続いた5年間のほとんどを通して、食料の純輸出国であった。リヴァプール大学のフェローであり、飢饉に関する2つの文献、『Irish Famine: This Great Calamity(アイルランドの飢饉という大災害)』および『A Death-Dealing Famine(死に物狂いの大飢饉)』の著者であるクリスティーン・キニアリーによれば、子牛、家畜類(豚を除く)、ベーコン、ハムのアイルランドの輸出量は飢饉の間に増加していた。飢饉が起きた地域のアイルランドの港からは、護衛に守られながら食料が船で輸出されていた。貧困層は食料を買う金もなく、政府は食料輸出禁止も行わなかった[62]。

ただ、アイルランドの気象学者のオースティン・バークは著書『The use of the potato crop in pre-famine Ireland(飢饉前のアイルランドでのジャガイモの使用について)』の中で、ウッドハム=スミスのいくつかの計算に異議を唱え、1846年12月の輸入量はほぼ2倍になっていると書いている。

簡単なその場しのぎの穀物のアイルランドからの輸出禁止では、1846年のジャガイモの収穫を失ったことによる不足分に対応することは出来なかったのは明らかである。

慈善活動

[編集]

ウィリアム・スミス・オブライエンは、1845年2月に上記で明記した廃止組合の慈善事業について話し、この問題に関する普遍的な感覚はイギリスの慈善事業は受け入れられないだろうという事実に賛同した。オブライエンは、アイルランドの資源は人口を十分に維持するには十分すぎるほどあり、その資源が枯渇するまでは、イギリスに助けを求めることでアイルランドを「劣化」させないことを願っているとの見解を示した[63]。

ミッチェルは『The Last Conquest of Ireland (Perhaps)(アイルランド最後の征服 ❲おそらく❳ )』でこのことを発表し、この間アイルランドから慈善を求めた者は一人もおらず、アイルランドに代わって慈善を求めていたのはイギリスであり、管理する責任も負っていたと述べている[63]。多額の義援金が寄付され、コルカタは14,000ポンドを最初に寄付した。イギリス東インド会社に従軍していたアイルランド人兵士たちも集まった。教皇ピウス9世が資金を送り、ヴィクトリア女王も2,000ポンドを寄付した[64]。

クエーカーのアルフレッド・ウェッブは、当時アイルランドで多くのボランティアをしていた一人である[65]。

宗教団体だけでなく、非宗教団体も被害者を支援するためにやってきた。英国援助協会もそのひとつだった。1847年に設立され、イギリス、アメリカ合衆国、オーストラリアのために資金を調達した。資金は、アイルランドの絶望を緩和するために金を求めるヴィクトリア女王からの手紙から恩恵を受けている[66]。最初の手紙で、協会は171,533ポンドを達成し、合計では200,000ポンドを集めた。

友の会(クエーカーズ)の中央援助委員会のような民間機関は、官僚機構のによる食料配給の早さが落ちているにもかかわらず、政府援助の終了によって生じた空白を復活するまで埋めようとしてきた[58]。

オスマン帝国の援助

[編集]1845年、オスマン帝国のスルターン、アブデュルメジト1世はアイルランド支援のために1万ポンドを送ると宣言したが、ヴィクトリア女王は2,000ポンドしか送っていなかったため、スルタンは1,000ポンドしか送らないよう要求した。スルタンは1,000ポンドを送り、密かに3隻の船を満杯にして送った。イギリスは船を封鎖しようとしたが、食料はドロヘダ湾に到達し、オスマン帝国の船員たちによってそこに残された[67][68]。

アメリカインディアン

[編集]1847年に1845年から1849年にかけてのアイルランドの飢饉に触れ、アメリカのチョクトー族が170ドルを集め、飢えた男性、女性、子どもを援助するために送った。150周年を記念して、8人のアイルランド人が「涙の軌跡」を辿り、アイルランド大統領メアリー・ロビンソンが寄付を祝った[69]。

立ち退き

[編集]地主は、年4ポンド以下の賃料で各賃借人の料金を支払う責任を負っていた。貧乏な賃借人の土地を持っていた所有者は、すぐに手数料を取られ、巨額の借金を背負うことになった。その後、貧しい入居者を小さな物件から引き離し、年に4ポンドを超える家賃の大きな物件にまとめるようになり、借金は減っていった。1846年にはいくつかの立ち退きがあったが、1847年には大規模な立ち退きがあった[70]。ジェームズ・S・ドネリーJr.によると、飢餓時代に何人の人が追い出されたかは分からないという。警察が土地の立ち退きを数え始めたのは1849年のことで、1849年から1854年までの間に25万人近くが公式に立ち退きを登録していた[71]。

ドナリーはこれを実数以下と考えており、全期間(1846年 - 1854年)に「自主的に」土地を離れるように圧力をかけられた人の数を含めると、500万人を超えるとされている[72]。ヘレン・リットンは、「自発的な」土地の引き渡しは何千件もあったと言うが、ボランティアはほとんどいなかったとも指摘している。「避難所が受け入れてくれると信じ、騙されて」少額の金で立ち退くように説得されたケースもあった[70]。

クレア県では、地主が何千もの一家を追い出し、人口密度の高い居住地を取り壊したときに、最悪の立ち退きが発生した。ケネディ大尉は1848年4月、11月の時点で1000軒近くの家が取り壊され、それぞれに平均6人が住んでいたと推定している[73]。

クレア県の次に立ち退きの影響を最も受けた地域はメイヨー県で、1849年から1854年の間に立ち退き全体の10%を占めていた。24,000ヘクタール以上の土地を所有していたルーカン伯爵は、「聖職者に金を払うために貧乏人を作らない」と言っていたとされている。バリンローブの2,000人以上の賃借者を退去させ、畜産用の土地を利用していた[74]。1848年、スライゴ侯爵はウェストポート・ユニオンに1,650ポンドを借りていた。侯爵は、明らかに浮浪者で不誠実な人だけを追い出すという選択的な進め方をしたと言っていたが、その他も追い出していた。総資産の約4分の1の物件から人を追い出した[75]。

リットンによると、立ち退きは飢饉の前に起きたのかもしれないが、秘密結社を恐れてのことだという。しかし、飢饉で弱体化していた。復讐は時折行われ、1847年の秋から冬にかけて7人の地主が襲われ、そのうち6人が致命的な被害を受けた。他にも賃借者のいない10人の地主が殺害された[76]。

クラレンドン公は、これが反乱になるかもしれないと心配し、特別な力を要求したが、ジョン・ラッセル卿はその訴えに共感しなかった。クラレンドン卿は、そもそもの悲劇の原因は地主にあると考えており、「イングランドの地主たちが、ウサギやオウムのように撃たれたくないのは幾分事実だが…イングランドの地主たちは、貧しい人々を永遠に追放し、頭上に家を焼いて将来のための備えを残さないことを捨てた者はいなかった」と述べている。1847年には、アイルランドへの追加兵力の公約として、犯罪・暴挙法が承認された[77]。

ウィリアム・グレゴリーにちなんで名付けられ、ドナリーによって「アイルランドの救貧法の悪質な改正」と表現された「グレゴリー条項」を経て[72]、一般的には「4分の1エーカー条項」として知られているこの節では、4分の1エーカー以上の土地を持つ賃借人は、避難所の内外で公的援助を受ける資格がないと述べられている。委員や検査官は当初、この条項を飢餓に対する援助をより効率的に行うための貴重な手段と考えていたが、すぐにその欠陥が明らかになった。ドナリーによると、4分の1エーカー条項が「間接的に不吉な道具」であることはすぐに明らかになった[78]。

移民

[編集]

アイルランドからの移民が大幅に増えた原因は飢餓で、年や県にもよるが、45%から85%も増加した。アイルランドからの大量移民が始まった時代でもない。移民の歴史は18世紀半ばまで遡ることができるが、その時には25万人の人々が50年の間にアイルランドから新世界へと旅立った。ナポレオンの敗北から飢饉が始まるまでの30年間、「少なくとも1,000,000人、おそらく1,500,000人が移住した」とされている。しかし、飢饉の最悪の時期には、移民はわずか1年で約25万人に達し、ほとんどの移民が西アイルランドを離れた。

一家全員が移住したのではなく、若い者だけが移住した。それほどまでに、移住は一種の通過儀礼となっており、歴史上の同様の移住とは異なり、女性は男性と同じ数だけ移住したというデータが証明している。移民により、アイルランドに残った一家に送金しており、「1851年には140万4,000ポンドに達した」とされている。

1845年から1850年までの飢饉期の移住先は、主に連合王国内のグレートブリテン島への移住、ゴールドラッシュが発生していたアメリカ合衆国、連合王国の植民地であったカナダ、オーストラリアだった[4]。

アメリカ合衆国に渡ったアイルランド人移民はアメリカ社会で大きなグループを形成し、経済界や特に政治の世界で大きな影響力を持つようになった。この時代のアメリカへの移民の中には、ケネディ家の先祖も含まれていた。

1847年にカナダに航海した10万人のアイルランド人のうち、5分の1が飢餓と栄養失調で死亡し、そのうち5,000人がグロス・イルで死亡したと推定されている。一部の船での死亡率が30%に到達するのが一般的だった[79]。

1854年には、150万人から200万人のアイルランド人が立ち退きや飢餓、悪い生活状況のために国を離れた。アメリカ合衆国では、ほとんどのアイルランド人は歩くようになり、わずかな金で船が停泊している都市に滞在しなければならなかった。1850年には、ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、ボルチモアの人口の4分の1をアイルランド人が占めていた。多くのアイルランド人は、アメリカ大陸のいくつかの鉱山コミュニティで多数派になった[80]。

1851年のカナダの国勢調査によると、トロントの住民の半数以上がアイルランド人で、1847年だけでも3万8000人の飢えたアイルランド人が2万人強の市民の街に流入したという。大英帝国の一部であるカナダは他の都市でも、アメリカのようにアイルランド船に港を閉めることができず、切符は低価格で購入することができたため、大量のアイルランド人移民を受け入れた(立ち退きの場合は、所有者によっては無料で購入することもできた)。しかし、イギリス政府は民族主義者の蜂起を恐れて、1847年以降のカナダへのアイルランド人移民に障壁を設け、結果としてアメリカへの移民が増加した[81]。

19世紀のアイルランドでは、飢餓が急激な人口減少の始まりとなった。19世紀の最初の30年間で人口は13%から14%増加していた。1831年から1841年の間に人口は5%増加した。資源が直線的に増加している間、人口が幾何級数的に拡大しているというトーマス・マルサスの考えの応用は、1817年と1822年の飢饉の時期に人気があった。しかし、大飢饉の10年前の1830年代には、これらの理論はあまりにも単純すぎると見られていた[82]。

1848年の反乱

[編集]

1847年、青年アイルランド党の指導者であったウィリアム・スミス・オブライエンは、アイルランド連邦の創設者の一人となり、1800年の合同法の破棄を求める運動を行い、食料輸出の廃止や港湾の閉鎖を訴えた。翌年、オブライエンはティペラリー県で地主とその代理人に対抗して地主のいない労働者の抵抗を組織した。

1848年7月23日から29日の間に、オブライエン、ミーガー、ディロンはウェックスフォード県、キルケニー県、ティペラリー県の間を移動しながら反乱を呼びかけた。青年アイルランドの指導者らの最後の主要な会議は7月28日に行われた。翌日、オブライエンは現場におり、「コモンズ」と呼ばれるバリケードがあり、逮捕を免れようとしていた。家に避難し、数人の人質を取って、オブライエンは窓から警察に話をさせられ、「我々はみんなアイルランド人である。武器を置いてきたから、自由になれる」と述べた[83]。しかし、何かが起き、銃撃戦に発展し、数名が負傷した。何人かの反乱軍の指導者が告発され、死刑判決を受けた。刑期はその後、ヴァン・ディーメンズ・ランド(タスマニア州)に亡命して減刑されたが、そこには数々の流刑地があった[84]。ミーガーとジョン・ミッチェルは、1850年代にアメリカに逃れて移住することができた。

結果

[編集]犠牲者

[編集]この飢饉の間にどのくらいの死者が出たかは不明であるが、飢餓そのものよりも病気で死んだ人の方が多かったのは確かである[85]。ただ、ヨーロッパを広範囲に襲ったコレラやチフスよりも多くの死者が出たとも言われている。当時は国勢調査がまだ始められておらず、各地のカトリック教会に残された記録も不完全である[86]。アイルランド聖公会の記録の多くは(アイルランド聖公会へのカトリック地方教会の十分の一税徴収の記録を含む)、1922年のアイルランド内戦の際にフォー・コーツ放火により焼失した。

見積もりの方法の一つとして、1850年代の最終的な人口との比較をする方法がある。もし飢饉が発生しなければ、1851年にはアイルランドの人口は800万から900万人になっていたはずだと考えられている。1841年に行われた調査では、人口は800万人をわずかに超えていたからである[87]。しかし飢饉の発生した直後、1851年に行われた調査では、アイルランドの人口は6,552,385人であった。10年でほぼ150万人が死亡、あるいは国外脱出したと考えられる[88]。現代の歴史家と統計学者は、病気と飢餓の影響で80万人から100万人が亡くなったと考えている。加えて、計200万人以上がアイルランド島外に移住・移民したと考えられている[89][90]。

| レンスター | マンスター | アルスター | コノート | アイルランド島全体 |

|---|---|---|---|---|

| 15.3 | 22.5 | 15.7 | 28.8 | 20 |

おそらく、死亡者の推定値として最もよく知られているのは、ジョエル・モキイアの統計である[92]。モキイアの数は、1846年から1851年の間にアイルランドで餓死者が110万から150万人にも及ぶ。上下の推定値を含む2つのデータセットを作成したが、地域的なパターンの違いはあまり見られなかった。これらの異常性から、コーマック・オ・グラーダは、S・H・コーセンのレビューを行った。コーセンの死亡率の推定は、1851年の国勢調査に含まれる遡及情報に大きく依存していた。1851年の国勢調査に含まれる死亡者数の表は、死亡率の実態を過小評価していると激しく批判された。コーセンの80万という数字は、現在では非常に低い数字とされている[92]。その理由は、生存者から情報を収集し、過去10年間の記憶を持たなければならないため、病気や死亡の実態を過小評価していることにある。死と移住によって一家全員が排除され、国勢調査の質問に答える生存者はほとんどいなくなった。

もうひとつの不確実性の領域は、身内の死因として市民から与えられた病気の記述にある[92]。ワイルドは、本来の死亡率を過小評価していると批判されているが、大飢饉の病歴データを提供している[93]。人口に影響を与えた病気は、飢餓に起因する病気と栄養失調の病気の2つに分類される。栄養不足の中でも、最も多かったのは空腹感とよどみ、そして、滴下症と呼ばれる状態だった。滴下(浮腫)は、空腹を伴うクワシオルコルなど、様々な病気の症状に付けられた俗称であった[94]。しかし、最大の死因は栄養失調ではなく、飢餓による病気であった[93]。栄養失調者は感染症に非常に弱く、その中でも重症化した。麻疹、下痢、結核、百日咳、蠕虫、コレラはいずれも栄養状態と関連していた。天然痘やインフルエンザのような潜在的に致死性のある病気は、その蔓延が栄養とは無関係であったため、非常に病原性が高かった。

飢餓における病気の伝染の大きな原因は、社会的変位であった。その最たる例が、死者数が最も多かった発熱である。俗説では、医学的な意見の他に、発熱と空腹が関係していた。この見解は間違っていたわけではないが、スープ、食料品店、避難所を配布するために台所に飢えた人々を集めることが、感染症が広がる理想的な条件だった[95][96]。下痢に関する病気については、衛生状態の悪さと食生活の変化によるものだった。飢餓で無力化した人口の死因はコレラだった。アイルランドでは1830年代にコレラが短期間に流行していたが、その後の10年間でアジア、ヨーロッパ、イギリスで抑えきれずに広がり、1849年にはついにアイルランドに到達した[96]。

1851年の国勢調査について、コーマック・オ・グラーダとジョエル・モキイアは、これを欠陥のある出典として記述している。制度的な推定値と人々の組み合わせが、飢餓による死亡者数の偏った不完全な説明になっていると主張している[97]。オ・グラーダは、W・A・マッカーサーの調査ついて言及し、専門家は常に国勢調査の死亡率表は精度の面で多くのことが望まれていないと述べている[98]。

結果および評価

[編集]ジャガイモは飢饉の後もアイルランドの主要な農業生産物であり続けた。19世紀末、アイルランド島の一人当たりのジャガイモの消費量は1日4ポンドで、世界で最も多かった。後の飢饉の影響ははるかに小さく、一般的には歴史家以外には最小限に抑えられたり、忘れ去られたりしている。1911年の国勢調査では、アイルランド島の人口は約440万人で、1800年や2000年とほぼ同じで、史上最多人口の約半分となっている。また、犠牲者の多くが被支配層のアイルランド人で、彼らは主にアイルランド語話者であった。しかし飢饉によって人口が減ったことに加え、生き残ったアイルランド人もその後の政策や生活上の便宜から英語を話すようになったため、アイルランド語話者の比率が回復不可能なほど激減し、英語の優位が確立する結果となった。

この出来事の現代的な見方は、ジョン・ラッセルの政府対応や危機管理を厳しく批判していた。当初から、災害の大きさを予測できなかったという政府への非難があった。ロバート・ピール前政権で内務大臣を務めたジェームズ・グラハム卿は、「アイルランドの困難の実態は政府によって過小評価されており、経済科学の狭い枠組みの中での対策では解決できない」との見解を手紙で伝えている[99]。今日見ても、アイルランド史の中で物議を醸している。ジャガイモの収穫失敗とそれに伴う大規模な飢饉における英国政府の役割と、これが省略による大量虐殺と見なすことができるかどうかについての議論や議論は、歴史的・政治的な観点から、依然として論争の的となっている[4]。

この悲劇は、アイルランド全土の多くの記念碑、特に最大の犠牲者を出した地域や、アイルランド人の重要なコミュニティが移住してきた世界中の都市で記憶されている。これらの記念碑には、ダブリンのカスタム・ハウス波止場に、アーティストのローワン・ギレスピーによる、ダブリン波止場の船に向かっているかのような人物の彫刻がある。また、メイヨー県のクロー・パトリックの麓にあるマリスク・ミレニアム平和公園にも大きな記念碑がある[100]。アメリカ合衆国にある記念碑の中には、多くのアイルランド人が飢餓から逃れるためにたどり着いたニューヨークにある「アイリッシュ・ハンガー・メモリアル」がある[101]。

大飢饉から1世紀半以上経った今でも、アイルランド文化と結びついているのは、有名であろうとなかろうと、多くのアイルランド人が国際的に飢餓対策に取り組んできたからである。1985年、ライヴエイドの創始者ボブ・ゲルドフは、アイルランドの人々が一人当たりの価値がどの国よりも高く貢献したことを明らかにした。アイルランドのいくつかの非政府組織は、アフリカの飢餓との戦いで中心的な役割を果たしている。2000年、U2のシンガーであるボノは、「ジュビリー2000」構想の立ち上げの際に、アフリカ諸国の債務の帳消しを求めるキャンペーンを行った[102]。

連合王国政府の行動が意図的な飢餓輸出かそうではなかったかについては、いまだに歴史的評価が定まっていないが、1997年にイギリスのトニー・ブレア首相は、アイルランドで開催されていた追悼集会において、1万5千人の群衆を前に飢饉当時のイギリス政府の責任を認め、謝罪の手紙を読み上げた。これはイギリス政府の要人からの初めての謝罪であった[103]。

脚注

[編集]出典

[編集]- ^ O termo surgiu em títulos de múltiplas obras sobre o evento, como demonstra a pesquisa no WorldCat

- ^ “‘BLACK ‘47’ – THE DARKEST OF YEARS; For Ireland, it marked the full onslaught of the Famine” (英語). Boston Irish (2017年3月2日). 2022年9月29日閲覧。

- ^ Kinealy, Christine. (2006). This great calamity : the Irish Famine, 1845-52. Dublin: Gill & Macmillan. p. 357. ISBN 978-0-7171-4011-4. OCLC 212379063

- ^ a b c d Genocide: a history. (2004) 2011年4月1日閲覧。

- ^ Ross, David, 1943- (2002). Ireland : history of a nation (New ed ed.). New Lanark: Geddes & Grosset. ISBN 1-84205-164-4. OCLC 52945911

- ^ Ó Gráda, Cormac. (2006). Ireland's great famine : interdisciplinary perspectives. University College Dublin Press. p. 7. ISBN 978-1-904558-58-3. OCLC 804630176

- ^ Woodham Smith, Cecil, 1896-1977. (1991) [1962]. The great hunger : Ireland, 1845-1849. London: Penguin. p. 19. ISBN 0-14-014515-X. OCLC 59833851

- ^ Kinealy, Christine. (2006). This great calamity : the Irish Famine, 1845-52. Dublin: Gill & Macmillan. pp. xvi–ii, 2–3. ISBN 978-0-7171-4011-4. OCLC 212379063

- ^ Kinealy, This Great Calamity, p. xvii.

- ^ A fome que atingiu a Irlanda entre 1845 e 1852 tornou-se parte integrante do folclore irlandês. Kenealy, This Great Calamity, p. 342.

- ^ a b The great Irish famine. Póirtéir, Cathal.. Dublin: Mercier Press. (1995). ISBN 1-85635-111-4. OCLC 32822629

- ^ Citado em Blake (1967), p. 179.

- ^ Woodham-Smith (1964), p. 31.

- ^ A Death-Dealing Famine: The Great Hunger in Ireland por Christine Kinealy 2011年3月31日閲覧。

- ^ Litton, Helen. (1994). The Irish famine : an illustrated history. Dublin: Wolfhound Press. ISBN 0-937702-14-5. OCLC 31595441

- ^ a b Laxton, Edward. (1997). The famine ships : the Irish exodus to America (1st American ed ed.). New York: Henry Holt. ISBN 0-8050-5313-1. OCLC 37509632

- ^ Woodham Smith, Cecil, 1896-1977. (1991) [1962]. The great hunger : Ireland, 1845-1849. London: Penguin. pp. 20-21. ISBN 0-14-014515-X. OCLC 59833851

- ^ a b Woodham Smith, Cecil, 1896-1977. (1991) [1962]. The great hunger : Ireland, 1845-1849. London: Penguin. p. 24. ISBN 0-14-014515-X. OCLC 59833851

- ^ Butt, Isaac (29 March 1876). "Land Tenure (Ireland) Bill". Parliamentary Debates (Hansard). United Kingdom: House of Commons. col. 773.

- ^ Woodham Smith, Cecil, 1896-1977. (1991, ©1962). The great hunger : Ireland, 1845-1849. London: Penguin. p. 21. ISBN 0-14-014515-X. OCLC 59833851

- ^ a b Woodham Smith, Cecil, 1896-1977. (1991, ©1962). The great hunger : Ireland, 1845-1849. London: Penguin. p. 22. ISBN 0-14-014515-X. OCLC 59833851

- ^ Litton, Helen. (1994). The Irish famine : an illustrated history. Dublin: Wolfhound Press. pp. 9-10. ISBN 0-937702-14-5. OCLC 31595441

- ^ Robert Kee, The Laurel and the Ivy: The Story of Charles Stewart Parnell and Irish Nationalism p. 15.

- ^ Jill and Leon Uris, Ireland A Terrible Beauty (New York, Bantam Books,2003), p. 15.

- ^ The great Irish famine. Póirtéir, Cathal.. Dublin: Mercier Press. (1995). pp. 19-20. ISBN 1-85635-111-4. OCLC 32822629

- ^ The great Irish famine. Póirtéir, Cathal.. Dublin: Mercier Press. (1995). p. 20. ISBN 1-85635-111-4. OCLC 32822629

- ^ a b Donnelly, James S. (2001). The great Irish potato famine. Thrupp, Stroud, Gloucestershire: Sutton. p. 40. ISBN 0-7509-2632-5. OCLC 48920409

- ^ a b Kinealy, Christine. (1995). This great calamity : the Irish famine, 1845-52. [Dublin]: Gill & Macmillan. p. 31. ISBN 1-57098-034-9. OCLC 32484115

- ^ a b Woodham-Smith (1964), p. 38

- ^ Donnelly, James S. (2001). The great Irish potato famine. Thrupp, Stroud, Gloucestershire: Sutton. p. 41. ISBN 0-7509-2632-5. OCLC 48920409

- ^ W.C. Paddock, "Our Last Chance to Win the War on Hunger", 1992, Advances in Plant Pathology 8:197–222.

- ^ a b Donnelly, James S. (2001). The great Irish potato famine. Thrupp, Stroud, Gloucestershire: Sutton. p. 42. ISBN 0-7509-2632-5. OCLC 48920409

- ^ a b Cecil Woodham-Smith (1962) The Great Hunger: Ireland 1845–9: 39–40

- ^ Kinealy, Christine. (1995). This great calamity : the Irish famine, 1845-52. [Dublin]: Gill & Macmillan. p. 33. ISBN 1-57098-034-9. OCLC 32484115

- ^ a b Kinealy, Christine. (2006). This great calamity : the Irish Famine, 1845-52. Dublin: Gill & Macmillan. p. 32. ISBN 978-0-7171-4011-4. OCLC 212379063

- ^ Ó Gráda, Cormac. (2006). Ireland's great famine : interdisciplinary perspectives. Eiríksson, Andrés.. Dublin: University College Dublin Press. p. 7. ISBN 978-1-904558-58-3. OCLC 67873816

- ^ a b Mapping the great Irish famine : a survey of the famine decades. Kennedy, Liam, 1946-. Dublin: Four Courts Press. (1999). p. 69. ISBN 1-85182-353-0. OCLC 43456002

- ^ David Ross (2002) Ireland: History of a Nation: 311

- ^ Ó Gráda, Cormac. (2006). Ireland's great famine : interdisciplinary perspectives. Eiríksson, Andrés.. Dublin: University College Dublin Press. p. 9. ISBN 978-1-904558-58-3. OCLC 67873816

- ^ a b Mitchel, John, 1815-1875. (2005). The last conquest of Ireland (perhaps). Maume, Patrick.. Dublin: University College Dublin Press. pp. 94-96. ISBN 1-904558-36-4. OCLC 60705209

- ^ Woodham-Cecil Woodham-Smith (1962), 41–42

- ^ a b Mitchel, John, 1815-1875. (2005). The last conquest of Ireland (perhaps). Maume, Patrick.. Dublin: University College Dublin Press. p. 96. ISBN 1-904558-36-4. OCLC 60705209

- ^ The Nation Newspaper, 1 November 1844.

- ^ Young Ireland, T. F. O'Sullivan, The Kerryman Ltd. 1945

- ^ a b The Nation Newspaper, 1846

- ^ Duffy, Peter, 1969- (2007). The killing of Major Denis Mahon : a mystery of old Ireland (1st ed ed.). New York, NY: Harper. p. 312. ISBN 978-0-06-084050-1. OCLC 148887326

- ^ Duffy, Peter, 1969- (2007). The killing of Major Denis Mahon : a mystery of old Ireland (1st ed ed.). New York, NY: Harper. p. 230. ISBN 978-0-06-084050-1. OCLC 148887326

- ^ Sir Charles Gavan Duffy, Four Years of Irish History 1845–1849, Cassell, Petter, Galpin & Co. 1888, pp. 277–278

- ^ a b Last Conquest Of Ireland (Perhaps), John Mitchel, Lynch, Cole & Meehan 1873.

- ^ F.S.L. Lyons, Ireland Since the Famine, 30

- ^ a b c Kinealy "This Great Calamity" pg 38

- ^ a b Robert Blake, Disraeli, 221–241.

- ^ Cecil Woodham-Smith (1962) The Great Hunger: Ireland 1845–9: 78–86

- ^ Michael Doheny's The Felon's Track, M.H. Gill & Son, LTD, 1951 Edition p. 98

- ^ a b c d Lyons, 30–34.

- ^ a b Mitchel, John, 1815-1875. (1996). Jail journal 1876, or, Five years in British prisons. New York: Woodstock Books. p. 16. ISBN 1-85477-218-X. OCLC 34690880

- ^ Cecil Woodham-Smith (1962) The Great Hunger: Ireland 1845–9: 408–11

- ^ a b David Ross (2002) Ireland: History of a Nation: 224, 311

- ^ a b 'Fearful realities' : new perspectives on the famine. Morash, Chris, 1963-, Hayes, Richard., Society for the Study of Nineteenth-Century Ireland.. Blackrock, Co. Dublin, Ireland: Irish Academic Press. (1996). p. 60. ISBN 978-0-7165-2565-3. OCLC 34722690

- ^ Kinealy (1995), 354.

- ^ A Short History of Ireland (第2版 ed.). ケンブリッジ、イングランド: Cambridge University Press. (1994) [1983]. p. 115

- ^ This Great Calamity: The Irish Famine 1845-52. 米国メリーランド州ランハム: Roberts Rinehart Publishers. (1995). p. 200

- ^ a b Mitchel, John, 1815-1875. (2005). The last conquest of Ireland (perhaps). Maume, Patrick.. Dublin: University College Dublin Press. pp. 94-96. ISBN 1-904558-36-4. OCLC 60705209

- ^ A Death-Dealing Famine: The Great Hunger in Ireland, por Christine Kinealy

- ^ Alfred Webb, biografia não publicada, c. 1868, pp. 120–122

- ^ Kinealy (1995), 161.

- ^ “Why crescentstar on Drogheda Utd emblem?”. 2008年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年10月27日閲覧。

- ^ “Gratitude to the Ottomans”. 2010年6月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年10月27日閲覧。

- ^ Ward, Mike (1992). Irish Repay Choctaw Famine Gift: March Traces Trail of Tears in Trek for Somalian Relief. American-Stateman Capitol 2007年9月20日閲覧。.

- ^ a b Litton, Helen. (1994). The Irish famine : an illustrated history. Dublin: Wolfhound Press. p. 95. ISBN 0-937702-14-5. OCLC 31595441

- ^ The great Irish famine. Póirtéir, Cathal.. Dublin: Mercier Press. (1995). p. 115. ISBN 1-85635-111-4. OCLC 32822629

- ^ a b The great Irish famine. Póirtéir, Cathal.. Dublin: Mercier Press. (1995). p. 156. ISBN 1-85635-111-4. OCLC 32822629

- ^ Litton, Helen. (1994). The Irish famine : an illustrated history. Dublin: Wolfhound Press. p. 96. ISBN 0-937702-14-5. OCLC 31595441

- ^ Litton, Helen. (1994). The Irish famine : an illustrated history. Dublin: Wolfhound Press. p. 98. ISBN 0-937702-14-5. OCLC 31595441

- ^ Litton, Helen. (1994). The Irish famine : an illustrated history. Dublin: Wolfhound Press. pp. 95-98. ISBN 0-937702-14-5. OCLC 31595441

- ^ Litton, Helen. (1994). The Irish famine : an illustrated history. Dublin: Wolfhound Press. p. 99. ISBN 0-937702-14-5. OCLC 31595441

- ^ Litton, Helen. (1994). The Irish famine : an illustrated history. Dublin: Wolfhound Press. pp. 98-99. ISBN 0-937702-14-5. OCLC 31595441

- ^ Donnelly, James S. (2001). The great Irish potato famine. Thrupp, Stroud, Gloucestershire: Sutton. p. 110. ISBN 0-7509-2632-5. OCLC 48920409

- ^ Thornton, Jeremy (2004). The Irish Potato Famine. The Rosen Publishing Group: Irish Immigrants Come to America (1845-1850). p. 24

- ^ Thornton, Jeremy (2004). The Irish Potato Famine, Irish Immigrants Come to America (1845-1850). The Rosen Publishing Group

- ^ Harman Akenson, Donald (1999). The Irish in Ontario, a study in rural history. McGill-Queen's Press - MQUP. p. 404

- ^ Peter Gray, 1995, The Irish Famine, Thames and Hudson:London

- ^ Annual Register James Dodsley, registo de 1849 em julgamento

- ^ James Jupp (2001). The Australian people: an encyclopedia of the nation, its people and their origins

- ^ Woodham-Smith. The Great Famine, p204

- ^ O registo civil de nascimentos e mortes na Irlanda não foi imposto por lei até 1863. URL: http://www.groireland.ie/history.htm アーカイブ 2010年7月1日 - ウェイバックマシン Acesso em 20-10-2007.

- ^ Richard Killen, A Short History of Modern Ireland (Dublin: Gill and Macmillan Ltd., 2003)

- ^ Vaughan, W.E. and Fitzpatrick, A.J.(eds). Irish Historical Statistics, Population, 1821/1971. Royal Irish Academy, 1978

- ^ Foster, R.F. 'Modern Ireland 1600–1972'. Penguin Press, 1988. p324. Foster's footnote reads: "Based on hitherto unpublished work by C. Ó Gráda and Phelim Hughes, 'Fertility trends, excess mortality and the Great Irish Famine'…Also see C.Ó Gráda and Joel Mokyr, 'New developments in Irish Population History 1700–1850', Economic History Review, vol. xxxvii, no.4 (Nov. 1984), pp. 473–488."

- ^ Joseph Lee, The Modernisation of Irish Society p. 1. Lee says 'at least 800,000'.

- ^ Joe Lee, The Modernisation of Irish Society (Gill History of Ireland Series No.10) p.2

- ^ a b c Mapping the great Irish famine : a survey of the famine decades. Kennedy, Liam, 1946-. Dublin: Four Courts Press. (1999). p. 36. ISBN 1-85182-353-0. OCLC 43456002

- ^ a b Mapping the great Irish famine : a survey of the famine decades. Kennedy, Liam, 1946-. Dublin: Four Courts Press. (1999). p. 104. ISBN 1-85182-353-0. OCLC 43456002

- ^ Mapping the great Irish famine : a survey of the famine decades. Kennedy, Liam, 1946-. Dublin: Four Courts Press. (1999). p. 104. ISBN 1-85182-353-0. OCLC 43456002

- ^ M. Levi-Bacci, Population and nutrition: an essy on European demographic history, Cambridge, 1991, p. 38

- ^ a b Mapping the great Irish famine : a survey of the famine decades. Kennedy, Liam, 1946-. Dublin: Four Courts Press. (1999). p. 104. ISBN 1-85182-353-0. OCLC 43456002

- ^ Ó Gráda, Cormac. (2006). Ireland's great famine : interdisciplinary perspectives. Eiríksson, Andrés.. Dublin: University College Dublin Press. p. 3. ISBN 978-1-904558-58-3. OCLC 67873816

- ^ Ó Gráda, Cormac. (2006). Ireland's great famine : interdisciplinary perspectives. Eiríksson, Andrés.. Dublin: University College Dublin Press. p. 67. ISBN 978-1-904558-58-3. OCLC 67873816

- ^ Kinealy, Christine (1995), This Great Calamity: The Irish Famine 1845-52, Gill & Macmillan, p. 80

- ^ “British fail to attend Famine ceremony” (英語). independent. 2020年8月20日閲覧。

- ^ Smith, Roberta (2002年7月16日). “Critic's Notebook; A Memorial Remembers The Hungry” (英語). The New York Times. ISSN 0362-4331 2020年8月20日閲覧。

- ^ “Bono Takes World-record-breaking Debt Petition to Millennium Summit”. nyrock.com (2000年). 2012年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年3月20日閲覧。

- ^ Blair issues apology for Irish Potato Famine The Independent 1997年7月2日

関連項目

[編集]- チョクトー

- ギッフェン財

- ホロドモール

- 飢餓輸出

- 飢饉の一覧

- JAZZYな妖精たち - 宝塚歌劇団月組公演。飢饉の影響で移民してきたアイリッシュ・アメリカンが主人公。

- 片喰と黄金 - 北野詠一の漫画。ジャガイモ飢饉のアイルランドからゴールドラッシュに沸くカリフォルニアを目指して旅する少女と従僕を主人公とする。

- リベンジャー・スクワッド 宿命の荒野

外部リンク

[編集]- アイルランド国立公文書館の飢饉に関する情報

- ジャガイモ飢饉|世界史の窓

ウィキメディア・コモンズには、ジャガイモ飢饉に関するカテゴリがあります。

ウィキメディア・コモンズには、ジャガイモ飢饉に関するカテゴリがあります。