ディスクブレーキ

ディスクブレーキ (disc brake) は、制動装置の一種であり、主に航空機、自動車、オートバイ、自転車、新幹線などの鉄道車両に使用されている。車輪とともに回転する金属の円盤を、パッドなどで両側から挟み込むことによって制動する[1]。一般的に円盤はブレーキローター、挟み込む機構はブレーキキャリパーと称される。

特徴

[編集]ディスクブレーキの長所は、主要構造が外部に露出していることにより通風が良く、ローター自体の放熱性が良好であり、またパッドに貼られたライニング(摩擦材)や油圧ピストンもローターとは別体であるため、ドラムブレーキに比べてフェード現象が起こりにくい点である[2]。またブレーキローターに水が付着した場合でも、ローターの回転で水を弾き飛ばしてしまうため[3]ウォーターフェード現象(水の介在で摩擦係数が大幅に低下する現象)が起こりにくいこと、摩耗粉がたまりにくく鳴きにくいこと、開放状態でローターとパッド間の隙間が少なく制動初期からロックまでコントロールしやすく、左右輪の制動力の立ち上がりに時間差が出る片効きや、ブレーキシューの過剰な自己サーボ効果(自己倍力作用)によるカックンブレーキにならない、安定した制動力が得られる等の点がある。

その反面、ドラムブレーキのリーディングシューのような自己サーボ効果がなく、摩擦面積も小さいので、同じ直径のドラムブレーキと比較した場合に制動力(拘束力)が弱い[4]。そのため、自動車においては、別途負圧、油圧、空気圧を利用した倍力装置を付加し、ブレーキペダル踏力を軽減しているものが多い。そのため装置全体として見ると構造が複雑になり、重量も重くなってしまう。吸気管の負圧を利用したものは、エンジンが停止しているときには十分な制動力が得られないので、通常よりも大きなペダル踏力が必要となる。その他の方式でも、走行中に何らかの原因で倍力装置が失陥した場合、かなり強く踏み込まないと停止できない場合がある。

また、ドラムブレーキのシューライニングに比べてブレーキパッドの面積を大きくとることが難しく、制動力を大きくするには、摩擦材やローター材の変更、ローターの大径化、ブレーキキャリパーのマルチポット化などが必要であり、高コスト化と重量増は避けられない。モータースポーツ用にはカーボンファイバー製のローターもあるが、一般市場に流通するような性格のものではない。

構造

[編集]

構造は、車輪と一緒に回転するブレーキローターを、両側からブレーキキャリパーに組み込まれたブレーキパッドで押さえつけることで摩擦力を発生し、運動エネルギーを熱エネルギーに変換して制動する仕組みである[5]。パッドを押さえつける力を伝達する構造は、自動車用では主にパスカルの原理を用いてマスターシリンダーからの入力でピストンを動作させる液圧式(Hydraulic)が大半で、バス、ダンプカー、大型トレーラー、鉄道車両などでは空気圧によってパッドを押しつける空気式が多い。

ブレーキ・キャリパーはブレーキ・パッドおよびブレーキ・ピストンの支持器である。

キャリパーには固定型(対向ピストン)と浮動型(フローティングキャリパー)の2種類がある。どちらも、キャリパーに組み込まれたピストンを作動させて、ローターの両側にあるブレーキパッドをローターに押し付けて制動力を得るが、固定型は、ローターの両側にピストンがあるのに対し、浮動型は、片側にしかピストンがなく、ピストンが無い側のパッドはキャリパー自身が動くことによって動作させるという違いがある[6]。

一般的に固定型キャリパーは浮動型キャリパーより構造が複雑で値段も高価である。

ローターの材質は自動車ではダクタイル鋳鉄 (FCD)やねずみ鋳鉄 (FC)[7]、航空機用では鋳鉄の他に炭素繊維強化炭素複合材料(CCコンポジット)製のものが存在する[注 1]。オートバイではサビや汚れに対する考慮からマルテンサイト系ステンレス鋼のものが主流である。[要出典]

付着したブレーキパッドの摩擦粉の除去やローターの放熱・冷却のため、ローターの面に穴開けや溝掘りなどの加工を施すことがあり、前者をドリルドローター (Drilled Rotor)、後者をスリットローター (Slit Rotor)[注 2]と称する。また、ローターの中には、放熱効果を高めるため、ディスクを2枚以上としてその間にフィンを挟んだベンチレーテッドディスクブレーキ (Ventilated Disc Brake)も存在し、これに対して一枚板のものはソリッドディスクブレーキ (Solid Disc Brake) と称して区別される[8]。

倍力装置

[編集]制動力を確保するために必要となる倍力装置には、次の3種類の主な方式がある。ブレーキブースターやバキュームサーボ (en:Vacuum servo) とも呼ばれる場合もある。

- 負圧倍力式

- ガソリンエンジンのスロットルバルブの働きで吸気管内に発生する負圧を利用するタイプで、小型自動車では最もポピュラーな方式である。バキュームサーボ、あるいはブレーキサーボと呼ばれることもある。スロットルバルブが必要無いディーゼルエンジンでは十分な吸気管負圧が得られないため、エンジンの駆動力を用いて真空ポンプを作動させ、負圧を確保している。

- 空圧倍力装置

- 圧縮機により圧縮した空気を使用するタイプである。十分な負圧が得られないディーゼルエンジン車に使われる例が多い。圧縮機の駆動力や設置スペースの余裕が必要になるため、日本国内では主に車両総重量8t級以上のトラックや中型以上のバスで採用されている。補助できるブレーキ力は、負圧倍力式の10倍以上になる。

- 油圧倍力装置

- オイルポンプで発生させた油圧を利用するタイプである。ゼネラルモーターズの車種に採用例が多い他、負圧があまり確保できないガソリン直噴エンジン搭載車や、小型化を図る目的で一部の高級車にも採用されている。動力源はABSやTCS用の油圧装置を使用する。量産車では1962年(昭和37年)にルノーで採用されたのが最初である。当時のディスクブレーキは、油圧倍力装置の不安定さから、制動力不足となる事があった。

ブレーキの種類

[編集]力の伝達と制動力の発生には、油圧、空気圧、機械(ロッド又はワイヤー)が用いられる。

油圧式(ハイドロリック)

[編集]この節には内容がありません。 (2020年6月) |

空気油圧複合式(エアオーバーまたはエアオーバーハイドロリック)

[編集]この節には内容がありません。 (2020年6月) |

空気圧式(フルエア)

[編集]この節には内容がありません。 (2020年6月) |

機械式

[編集]この節には内容がありません。 (2020年6月) |

主要用途

[編集]自動車

[編集]

自動車のディスクブレーキは、航空機技術の流用から始まっている。

乗用車では一般的に、前輪にベンチレーテッドディスク、後輪には制動力の配分やコストの面からソリッドディスクまたはドラムブレーキを用いることが多い。後輪にドラムブレーキを採用する車両では、パーキングブレーキをドラムブレーキで兼用するものがほとんどである。一方、全車輪にディスクブレーキを採用する車両では、パーキングブレーキとして後輪ディスクブレーキのピストンを手動または電動で機械的に押し、パッドをローターに押し付けて制動力を発揮させるものがあるが、基本的にドラム式に比べ拘束力は低い(手動式の中には勾配などで駐車に必要な拘束力が不足しているものもある)。そのため、重量のある車種ではローターとは別に、駐車ブレーキ専用のドラムブレーキ(パーキングドラム)が追加されているものもある[注 3]。

一方小型トラック(いすゞ・エルフ、日野・デュトロ、三菱ふそう・キャンター)の現行型は、4WD車の一部を除いて総輪ディスクブレーキを採用している。

大型自動車では車両総重量の関係で、拘束力の小さいディスクブレーキの採用はつい最近まで見送られていたが[注 4]、EBSの普及で少しずつではあるが採用され始めている(例:除雪車専用の特殊車両を除く2代目UD・クオン[9]ならびに共同開発車種のいすゞ・ギガセミトラクタ、連節バスのいすゞ・エルガデュオならびに統合車種の日野・ブルーリボンハイブリッド連節バス[10])。

なお広義の自動車に範囲を広げるとレーシングカートにも採用されている。

オートバイ

[編集]

ディスクブレーキの信頼性がまだ確立されていなかった時代には、オートバイでも自動車と同様に、前後輪ともドラムブレーキが一般的だった。公道用量産市販車として初めてディスクブレーキを採用したのは1969年(昭和44年)のホンダ・ドリームCB750FOURであるが、当時はまだ高価だったこともあり、発熱の大きな前輪のみディスクブレーキで、後輪はドラムブレーキとされ、後に続く車種も前輪のみディスクブレーキというものが多かった。

車両の走行性能の向上で、オートバイにとって危険なタイヤのロックを回避できるコントロールしやすいブレーキが求められるようになり、生産技術の向上もあって現在では多くの車種で前後ともにディスクブレーキが採用されている。しかしコストを低減する目的でドラムブレーキを採用する車種も存在し、特に原動機付自転車では後輪もディスクブレーキとなっているものは稀である。

オートバイで採用されるディスクブレーキは、初期にはケーブルとカムによる機械作動式もみられたが、現在ほぼ全て液圧作動式となっている。

過去にはオートバイのディスクブレーキとしてベンチレーテッドディスクやスリットローターを採用する車種もあったが、現在ではほとんどの車種で軽量化、排熱効果向上や異物排除を目的にドリルドローターを採用している。ローター周辺への異物混入が多いオフロードタイプでは、異物を速やかにブレーキキャリパーから掻き出すことを目的としてローターの円周が波打っているウェーブローターを採用するものもある。

オートバイは車両重量が自動車と比べて圧倒的に軽い為、ほとんどの車種で倍力装置を採用しておらず、操作レバーや操作ペダルのレバー比や、マスターシリンダーの液圧比だけで制動力を確保している。

なお排気量が400ccを超える車種では、前輪の左右両側にディスクを備えるダブルディスクブレーキを採用している場合が多い。また、高級車や大型車を中心としてABSを備えているものもある。

自転車

[編集]初期の採用事例としては1970年代に隆盛した少年用スポーツサイクルに見られる。当時は過剰装飾の一環視され、実用性能の面で本格的に普及したのは今世紀のマウンテンバイクからである。自転車では、制動装置としてカンチブレーキ、Vブレーキ、液圧(油圧)リムブレーキ等が使用されてきた。しかし、これらのブレーキはすべてホイールの最外周であるリム部を利用するため、輪軸の原理から制動力の面では優れるが、水や泥でリムが汚れると極端に性能が落ちてしまう。ホイールに激しい衝撃が加わるダウンヒル競技などでは、リム部にゆがみが発生し、リムブレーキでは一定の制動力を得られない。また、ホイール交換ごとにブレーキの設定を更新する必要がある等の不満があった。これらを解決するために、既に一般的技術となっていたキャリパー式のディスクブレーキを小型化・軽量化したものが自転車に採用された。

自転車のディスクブレーキは、ブレーキレバーからブレーキ本体までの力の伝達方法によって液圧式(Hydraulic brake)と機械式の2種に分けられる。主流である液圧式はピストンの個数や方式等によりさまざまな商品が展開されている。機械式は、安価でVブレーキなどの従来の機構が流用できる点や、メンテナンス性に優れる点などが長所である。後述する、油圧式の取り扱い上の注意点もなく扱いやすい。ブレーキとしての能力を総合的にみて、以前は液圧式が圧倒的優位であり、機械式は入門用の完成車に装備される廉価版の位置づけであった。しかし最近では機械式の技術も向上し、液圧式との差は少なくなっている。

自転車用のディスクブレーキはパッドとローターの間への異物の混入を前提としているため、波形の円周をもつウェーブローターをはじめとし、ローターの形状やパッドの材質に独特の工夫が見られる。また、取り付けにはフレームやフロントフォーク、ホイールのハブに専用の台座が必要となる。

液圧・機械どちらの方式もリムブレーキに対し重量面では劣る。一方でホイールの大きな部材であるリムの、ブレーキによる側面からの挟みつけに耐える強度や耐磨耗性を考慮する必要が無くなるため、その分を軽量化したディスクブレーキ専用ホイールも増えてきている。自転車用ディスクブレーキはリムブレーキに比してホイール交換の作業性が劣ることも欠点だったが、車軸を取り付けるエンド部の強度を高める目的で導入されたスルーアクスルはその原因である、エンドへの車軸の挿込方向と、ブレーキへのロータ挿込方向が一致しないという問題の解決にもなった。

マウンテンバイクでは2000年頃から普及し始め、2010年代の主流になっている。シクロクロスバイクでは2010年にUCI規則で解禁され、それに伴い採用が増えている。ロードレースにおいてUCIは2015年から試験的に採用して2017年からの本格採用を目指すことになり、この動きにあわせてディスクブレーキを採用したロードバイクが登場し始めていたが、2016年4月にフランシスコ・ヴェントソが脚に負った重度の裂傷をブレーキローターによるものと主張したことにより、ロード競技においては使用を中止する措置が取られる[11]。その後ローターの外側に鋭利な角度の部分をなくす加工を施すことを条件として2017年からの試用再開が決定した[12]。

ディスクブレーキは輪行のため前後輪をはずし、袋に収納する際には以下のことに注意する必要がある。

- ローター部分の僅かな歪みでも円滑な動作に支障をきたすことがある。

- 車輪をはずした状態でブレーキレバーを引くとキャリパー内部のピストンが容易に戻らなくなる(とくに油圧式の場合)。

- 整備作業や輸送などで車体を長時間逆さにしていると、ブレーキホースや作動油の内部に含まれるごくわずかの空気がキャリパーにまで到達することによってキャリパーを作動させるための油圧の伝達を阻害し、制動力が低下することがある。この状態になった場合は車両を走行可能な状態に戻した後、走行を開始する前にブレーキレバーを何度か握ってブレーキを作動させ、キャリパーやホースの中に入った空気を排出する必要がある。この作業の目安としては、油圧の回復によってブレーキレバーを握る手応えが重く変化し、同時にブレーキが適切に作動することにより、ブレーキを作動させたまま車体を前後に動かそうとしても車輪が回転しなくなる。

鉄道車両

[編集]鉄道車両では、制動力や耐フェード性の高さ、放熱性の向上、高速走行への対応などの目的でディスクブレーキが採用されている。鉄道のディスクブレーキ車両の場合、対重量の関係から、すべてがベンチレーテッドディスクである[要出典]。ブレーキキャリパーの作動は空気圧によって行われるものが一般的である。

日本の在来線は国鉄を始め1,067mm狭軌が多く、バックゲージ(車輪間の幅)に余裕がないことから、当初は車輪そのものローターとした車輪ディスク方式が開発された。これは国鉄キハ80系気動車用のDT31系台車として採用されたが、もともと気動車ではバックゲージがそれほどタイトではなかったため、続く国鉄キハ65形気動車のDT39系台車、国鉄キハ181系気動車のDT40系台車でも採用されたが、国鉄キハ183系気動車では踏面(トレッド面)の雪の付着を防止するため踏面ブレーキとなり、以降気動車の車輪ディスクブレーキは見られなくなった[注 5]。

車輪ディスクブレーキ方式はバックゲージに余裕のない在来線用電車の電動車で多く使われたが、近年はVVVFインバータ制御の普及に伴って主電動機が小型化したため、車輪ディスクブレーキの採用例は減っている。1,435mm標準軌を採用した私鉄での採用例も少ないが[注 6]、大出力を求められる新幹線や、京成AE形(2代目)では主電動機容量確保のために採用されている。

在来線電動車で独立したローターを設ける方式として、貫通型軸受を用いて車軸を台車枠の外に取り付ける方式がある。これは日立製作所が製造した相模鉄道向け直角カルダン台車であるKHシリーズで採用され、6000系から9000系まで採用された。ブレーキの作用は対向ピストンキャリパーとは若干異なり、ブレーキシリンダーのアームがテコを介してパッドをローターに押し付ける形態になっており、同時にてこの原理で押し付ける力を強める。この方式は「テコリンク式」と呼ばれ、相鉄以外では東急電鉄・東急車輛がアメリカのバッド社のパイオニアIII形台車ライセンス供与を受けて製造した際、原型のディスクブレーキでは1,067mm狭軌の東急ではバックゲージが不足するためこの方式が採用された[注 7]。バックゲージをあまり削ることなく装備できる他、ブレーキ作動時に発生するパッドやディスクローターから出る鉄粉が動力系にあまりかからないというメリットが有る。しかしコストが高く付く上、パイオニアIII形の乗り心地が良くなかったため、他には南海電鉄と京王電鉄が採用したのみで、何れも台車振替により全廃されている。以降、この方式は相鉄・日立のみで製造された。

バックゲージの問題がない付随車では1・2枚のディスクローターを車輪間の車軸に装備する方法が一般的で、作動機構も航空機や自動車の対向ピストンキャリパーと同じ構造である。

鉄道車両用ディスクブレーキは高性能ではあったが、車輪とレールの間に入り込み車輪の踏面(トレッド面)に付着した細かいゴミや塵を取り除くことが出来ないという欠点があり[注 8]、その踏面の汚れが制動時にレールとの摩擦力低下や車輪がロックして滑走することによるタイヤフラットの発生を引き起こす要因となっていたため、近年のディスクブレーキが採用されている車両では、粘着力確保とタイヤフラットを防止する目的で、ほぼすべての車両が踏面清掃装置を装備するか、踏面ブレーキを併用している。

材質に金属ではなく、炭素繊維強化炭素 (C/C)とすることも研究されている。C/C素材は耐熱性にすぐれ、軽量で強度も十分という利点がある一方で、200-300℃程度の温度ではブレーキが安定しないという問題がある。これは摩擦摩耗に起因するものであり、この温度で最も激しくなるためという。三菱重工のグループは対策として酸化化合物を含浸させ、問題の起こる温度を上昇させることが出来た[13]。また、大気中で600℃以上になると表面が酸化されて劣化するなどの問題もあるが、この対策としてブレーキディスク表面に炭化ケイ素のごく薄い被膜を形成したところ、こちらも解決できたという[13]。このディスクは新幹線試験車両STAR21に搭載される形で実車試験も行われた。新幹線ではディスクブレーキ等の摩擦ブレーキは主に非常ブレーキとして使うことを想定されており、その使用頻度は低いと考えられる。三菱ではブレーキ初速350km/hから0km/hまでの減速で40回ほど使用出来たとしており、非常ブレーキとして使うならば耐久性も十分だと評価している[13]。

また、ブレーキディスクへの物理的摩擦でなく、渦電流を発生させて電磁気的な抵抗によりブレーキ力を得る渦電流式ディスクブレーキも存在する。非接触のブレーキとして新幹線100系電車以降の付随車に採用されたが、かご形三相誘導電動機となって軽量化されたモーターより、ブレーキ力を得るための電磁石が重くなってしまったこと、高速域のブレーキを電動車の回生ブレーキで賄う遅れ込め制御の普及もあり、E1系・N700系以降は搭載されていない。

航空機

[編集]この節の加筆が望まれています。 |

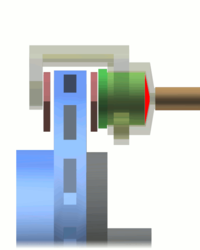

A ブレーキ・ディスク

B ブレーキ装置(ブレーキハウジング)

初期の航空機は自動車と同様、ドラムブレーキを採用していた。しかし現代の大型旅客機ではブレーキローターを複数枚重ねた構造の多板式ディスクブレーキが用いられる。このシステムは横方向スライド可能なようにディスクがフローティングされており、幾重にもパッド交互に重ねられたものが共にひとつのキャリパーに挟み込まれることで制動する。このためディスクの有効面積を稼げ、半径方向にコンパクトになるが、構造が複雑になり易く、特に連続制動時の放熱性に劣る欠点がある。ただし航空機の場合、大きな制動力を必要とするのは着陸滑走時に限られるため、放熱性は特に問題とはされない。小型機では軽量で負荷が小さいため、自動車と同じような単板式が採用される事もある。

また、自動車よりもかなり早い1960年代からABS(かつては滑走防止制御装置、アンチスキッド装置等とも呼ばれていた)が実用化されていた。また制動時の過渡特性があまり問題とならなかったため、1969年に初飛行した超音速旅客機コンコルドには既にCCコンポジット製ディスクが採用されていた。レース用の自動車やオートバイに採用されているカーボンディスクはこの技術の転用である。現在では超音速で飛行可能な軍用機の多くが制動力の大きなCCコンポジット製ディスクを採用している。

建設機械

[編集]この節の加筆が望まれています。 |

建設機械では微操作性を重視して静油圧式無段変速機 (HST) を採用することが多く、この場合ディスクブレーキは駐車ブレーキなどの補助ブレーキとして用いられる。一部建設機械では油に浸したブレーキローターを複数枚重ねた構造の湿式多板式ディスクブレーキが用いられる。

農業機械

[編集]農業機械では、建設機械と同様に湿式多板式を用いたインボードディスクブレーキとして主にトラクターに採用しているケースがほとんどである。

主要メーカー

[編集]自動車・オートバイ用においては、アドヴィックス、ブレンボ、デルファイロッキード、APレーシング、ウイルウッド、フェロード、アルコン、曙ブレーキ工業、トキコ(注:現在はブランド名。製造は日立オートモティブシステムズ)、日信工業、日清紡績、住友電工ブレーキシステムズ(かつて存在した会社。アイシン精機が吸収済み。)などが代表的メーカーで、F1、WRC、MotoGPなどの各種レースで実績を持つ。アフターマーケットではエンドレスアドバンス、プロジェクト・ミュー、ウェッズなどに代表されるブレーキ系パーツに強いメーカーもあり、こちらもモータースポーツで実績を上げている。サンスター技研はOEM供給のほかカスタムパーツの販売も行っている。

大型自動車用ではTBK、ブレンボ、WABCOなどがトラック・バスに対応したディスクブレーキを製造している。

自転車用においては、世界的自転車パーツメーカーであるシマノの他、マグラ、ヘイズ、エイビッド、ホープ、フォーミュラーなどが代表的なメーカーであり、ディスクローターやブレーキパッドなどのスモールパーツでは様々なメーカーが参入している。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ CCコンポジットブレーキは、1000℃を超える超高温状態でもフェード現象を起こさない事から、F1マシンでも使用されている。しかし、非常に高価であることと耐久性に乏しく磨耗が早いことに加え、ある程度の高温に達しないと本来の性能が発揮できない事から(近年は材質研究が進み、改善)、市販車では一部の高性能スポーツカーやスーパーカーのみに使用されている。[要出典]

- ^ 切り込み (slit) ではなく、溝 (slot) の場合、スロテッドローター (Slotted Rotor) と称するのが正しい[要出典]。

- ^ ただしホンダ・フィット(4代目)のように、電動パーキングブレーキを採用するために後輪にディスクブレーキを使用している例もある。ただし、電動パーキングブレーキはディスクブレーキ・ドラムブレーキの両方とも存在する。

- ^ ただし輸入車は、以前からディスクブレーキが採用されている[要出典]。

- ^ 特急型以外では碓氷峠対応の国鉄キハ57系気動車で、旧型客車前とした車体シリンダー式のロッド作動式ブレーキではブレーキワークが、当時のアプト式区間のラックレールに干渉するためDT31系台車を履いた程度である[要出典]。

- ^ 近畿日本鉄道では22000系・23000系の電動車で一時期、車軸に独立したディスクを装備していた。これは、1435mm軌間でバックゲージに元々余裕があり、VVVFインバータ制御の採用で主電動機が小型化されて取り付ける空間ができたことと、私鉄初の130km/h走行を行うに当たって制動力を確保するためである。

- ^ この外側ディスクブレーキがパイオニアIII型の特徴とされがちだが、原型ではブレーキローターは車輪の内側である。また、東急でも付随車のみの採用となった7200系以降は車輪の内側に設置している。[要出典]

- ^ 踏面ブレーキでは、制動時にブレーキシューによって踏面の汚れが取り除かれる[要出典]。

出典

[編集]- ^ GP企画センター 2000, p. 138.

- ^ GP企画センター 2000, p. 139.

- ^ GP企画センター 1992, p. 116.

- ^ 細川武志 2003, p. 241.

- ^ GP企画センター 1992, p. 112.

- ^ GP企画センター 1992, p. 118.

- ^ “ブレーキローターの材質について”. ディクセル. 2023年11月1日閲覧。

- ^ “ブレーキローターの形状について”. ディクセル. 2023年11月1日閲覧。

- ^ 『フルモデルチェンジした大型トラック新型「クオン(Quon)」を発表 ~「人を想い、先を駆ける。」 5つの基本性能を進化させた先駆的次世代トラック~』(プレスリリース)UDトラックス、2017年4月11日。2017年4月20日閲覧。

- ^ エルガデュオ 諸元 (PDF)

- ^ “UCIがロードレースでのディスクブレーキの試用を一時中止!”. 八重洲出版. (2016年4月15日) 2016年12月11日閲覧。

- ^ “UCIが来季ロードレースでのディスクブレーキ試用再開決定を発表”. 八重洲出版. (2016年10月13日) 2016年12月11日閲覧。

- ^ a b c 涌沢邦章、松井昭彦、勢登利孝、廣瀬俊夫「高速新幹線用C/C複合材ディスクブレーキの開発」(pdf)『三菱重工技報』第34巻第6号、1997年。

参考文献

[編集]- GP企画センター(編)、2000、『新版 クルマのメカ入門』、グランプリ出版 ISBN 4-87687-215-5

- GP企画センター(編)、1992、『自動車のメカはどうなっているか シャシー/ボディ系』、グランプリ出版 ISBN 4-87687-129-9

- 細川武志、2003、『クルマのメカ&仕組み図鑑』、グランプリ出版 ISBN 4-87687-241-4