超電導リニア

この記事は言葉を濁した曖昧な記述になっています。 |

(愛・地球博での展示)

超電導リニア(ちょうでんどうリニア、英訳:SCMaglev, Superconducting Maglev, Superconducting Magnetic Levitation Railway[1][2])は、鉄道総合技術研究所(鉄道総研)および東海旅客鉄道(JR東海)により開発が進められている磁気浮上式リニアモーターカーである。超電導電磁石(超伝導電磁石)を利用するため、開発を推進するJR東海では超電導リニアと呼んでいるが[3]、国土交通省では「超電導磁気浮上方式鉄道」という呼び方もしており[4]、また「JRマグレブ」という呼び方もある[5]。マグレブ (Maglev) とは英語の“magnetic levitation”(磁気浮上)を省略した呼称である。日本では、「リニアの父」こと京谷好泰が開発・研究を進めていた。

新幹線を始めとする、従来の軌道接地走行の技術的問題点を回避できる浮上走行を行う。磁気浮上方式鉄道としては他に、ドイツのトランスラピッドや日本のHSSTなどがあるが、この2者は常電導電磁石による浮上であり、超電導電磁石によるリニアモーターでの走行は、世界でもこの超電導リニアのみである。超電導磁石による浮上・案内という基本原理は、米国ブルックヘブン国立研究所のジェームズ・パウエル(英語: James Powell)とゴードン・ダンビー(英語: Gordon Danby)による米国機械学会誌への発表によるものであるが[6][7][8][9][10]、その後、基礎技術から日本で独自に研究・開発が行われた点も特筆すべき事柄である。技術的には既に実用化段階にあり、有人の試験走行で2003年(平成15年)12月にMLX01の3両編成が鉄道における世界最高速度となる581 km/hを記録[11]、2015年(平成27年)4月16日にはL0系7両編成が590 km/h[12]、同月21日には同じくL0系7両編成が603 km/hを記録し[13]、MLX01の世界記録を更新した。

2027年(令和9年)を目標に中央新幹線として品川駅 - 名古屋駅間の営業運転を開始する予定であるが、運営母体となるJR東海は南アルプストンネル静岡工区の建設の遅れのため、2027年の営業運転開始は難しいことを発表している。

基本技術

[編集]浮上

[編集]

電磁誘導方式 (EDS) の誘導反発方式が採用されている。誘導反発方式について説明する。移動する磁界内に置かれたコイルには誘導起電力が生じる。これは発電機と同じ原理であるが、誘導起電力で生じる誘導電流がコイル内に流れると、起電力を生じさせた磁界と反対方向の磁界が発生し、反発力となる。誘導反発方式の磁気浮上では、これを利用して車両側に強力な電磁石を、軌道側に両端をつなげた短絡コイルを設置する。車両が高速で進行すると軌道側のコイルには電流が発生し、この電流がコイルを流れると車両と反発する方向で磁界が生じる。結果車両が浮上する仕組みとなっている。反発力は、車両の速度に応じて増加する。

この方式の利点としては、以下が挙げられる。

- 比較的大きな浮上量が得られる。

- 浮上量に対して制御を行う必要がない。

またこの方式の欠点としては、以下が挙げられる。

宮崎実験線では当初、軌道底面に浮上コイルが設置(対向反発浮上方式)されていた。1991年(平成3年)6月から、宮崎実験線では側壁浮上方式の実験が開始され[14]、山梨実験線でもこれが採用されている。側壁浮上方式とは、文字通り浮上・案内コイルを側壁に配置するものである。浮上・案内コイルの巻き方は上下方向で8の字になるように巻かれている。この場合、高速に進入してくる車載超電導磁石で発生した磁界に対して、浮上・案内コイルに誘導電流が流れ、浮上・案内コイル下側からは反発力、浮上・案内コイル上側からは吸引力の電磁力が発生し、車両が浮上する。浮上力はコイル中心から通過する磁界中心のずれに比例して発生し、コイル内の電流も同じである。低速域で浮上すると浮上・案内コイルに生じる電流が大きく磁気抗力が大きくなるため、低速域ではゴムタイヤ車輪で車体を支持し浮上・案内コイルの中心を車載超電導磁石が通るようにして磁気抗力を回避し[15]、磁気抗力が十分に小さくなる速度に達してからゴムタイヤ車輪を上げ(=車体は僅かに沈み込む)浮上走行に移行する。このことで、コイル内の電流を小さくすることができ、車両に対する磁気抗力を小さくしている。また、車両の車載超電導磁石が浮上・案内コイルの中心高さから上下に変位すると、コイルに流れる誘導電流により、変位とは逆方向の電磁力が発生して、車両を復元する方向に力が働くようになっている。さらに軌道底面からの浮上量は側壁浮上コイル設置位置で自由に決定できる利点もある。山梨実験線の仕様では約100 mmの浮上が得られる位置に浮上・案内コイルが設置されている。もともと、日本国有鉄道(国鉄)でリニアモーターカーの開発を指揮していた京谷好泰が、地震の多い日本でも安定して走行できるようにするためには、思い切った浮上高を実現する必要があると考えて目標を10cm浮上にしたものである[16]。コイルの設置位置で任意に浮上高を決められる側壁浮上方式では浮上高にはあまり大きな意味がなく、たとえガイドウェイに底面がなかったとしても浮上走行できるが、加速して浮上走行に移るまではゴムタイヤ車輪で底面に支えられて走るので底面を必要としている[17]。

誘導集電

[編集]一方で、側壁浮上方式にしたことによって車上に供給される電力が不足する事態になった。以前の軌道の底面に浮上コイルがある場合は車上の二次コイルによって車上で必要な充分な誘導電流を取り出す誘導集電の使用が可能だったが、効率の優れた側壁浮上方式に変えたことによって従来の誘導集電による集電が困難になった。このため、不足する電力を補う目的でガスタービン発電機を搭載していた[注 1]。しかし現在では磁界の調相を制御して効率的な誘導集電を行う技術が確立され、実用化される見通しが立った[18][19][20]。営業線においてはこの技術が採用されることが決まり、超電導リニアは走行中ワイヤレス給電の分野でも世界の最先端を進むことになった。

推進

[編集]

車両の推進には、線型同期電動機(リニアシンクロナスモータ、Linear Synchronous Motor)方式が採用されている。車両側の電磁石(浮上用電磁石と共用)が界磁となり、軌道側に設置された推進コイルの磁極は地上変電所のインバータにより入力される電流の周波数によって切り替わり、車両側の推進力を与えている(地上一次方式)。磁気推進のためには車両位置を正確に検知する必要があるが、車両側に推進に関わる制御装置などを持つ必要が無い。このため車両側への給電の必要もなくなる。

また推進コイルに流す電流の周波数に速度が比例し、電流の振幅が推進力に比例する。そして推進時との入力位相を180度反転させると制動力が働く。制動時のエネルギーは電源側に回収する回生ブレーキにもなる。

案内

[編集]

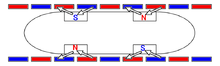

基本的には、軌道側の浮上コイルを利用して行う。案内は、車両中央が軌道の中央からずれたときに復元力が発生するようにすればよい。対向反発式では、軌道の左右に設置された浮上コイルを、側壁浮上方式では、軌道の左右に設置された浮上・案内コイルを配線で接続して閉ループ回路を構成している。

側壁浮上方式の場合には、車両本体が中心線から左右に変位すると、左右の浮上・案内コイルにおいて、通過する車載超電導磁石で発生した磁界の大きさに差が生じて、浮上・案内コイルの左右を結ぶ回路に、この差に比例した誘導電流が流れ、反発力と吸引力の電磁力が発生して、車両を復元する方向に力が生じる。この方式はヌルフラックス方式と呼ばれる。

車両技術

[編集]超電導リニアの場合、地上一次式リニアモータを採用しており、車上側では浮上・推進・案内ともに超電導電磁石を利用している特徴があることは既に述べた。超電導リニアは車両走行のための制御はすべて地上側にあり、超電導電磁石も一度超電導状態となればその後電力供給する必要がない。このため車両の小型化、軽量化は比較的図りやすい構造である。新幹線と比べ、車重量比で約1/3で済む。

台車

[編集]

超電導電磁石およびその冷却システム、補助支持車輪・案内車輪がパッケージ化された台車を持つ。台車と車両本体との間はエア・サスペンションで支持されている。

超電導電磁石

[編集]車両側に浮上と推進の両用に強力な磁界を安定して得るため超電導電磁石が使用されている。超電導リニアで使用されている超電導電磁石のコイルは、ニオブ・チタン (NbTi) 合金系の極細多芯線を銅母材に埋め込んだものである。超電導とは電気抵抗がゼロになる現象で、この状態で閉ループを構成すれば電圧を加えることなく永久に電流が流れ続ける。これを永久電流と呼ぶが、これにより、外部からの電力供給をすることなく、約1 T(テスラ)の磁界を発生する強力な電磁石を構成することができる。コイル内を流れる電流は700 A程度(実験車両MLX01の場合)である。

ニオブ・チタン系合金で超電導状態を保持できる温度は4K(-269℃)であり、常にこの温度以下に保つ必要がある。超電導リニアでは、液化ヘリウムを用いて超電導電磁石を冷却し、超電導状態を維持する工夫がなされている。具体的には、超電導電磁石は、外部からの熱進入を抑えるため液化ヘリウムの入った内槽容器に入っている。さらに内槽容器は輻射シールド板が設けられ、液化窒素で約77K(-196℃)に冷却される。内槽容器は外槽容器に収めたのちに内部の空気を真空引きして、真空断熱状態としている。仮に温度上昇によって超電導状態が解除されると線材に電気抵抗が発生して大電流が保持できなくなり、急激に磁力が失われる(クエンチ現象)。

宮崎実験線で使用されていたML-500では、浮上用と推進用の超電導電磁石を別々に用意していたが、その後大きな超電導電磁石が製作できるようになり、MLU001からは浮上用・案内用・推進用のすべての超伝導電磁石が兼用となった。さらに、前述のクエンチ現象の回避のためコイル自体の発熱を抑える工夫がなされている。宮崎での様々な工夫・知見は、山梨実験線MLX01の超電導電磁石に結実し、クエンチは皆無となり、即実用可能な状況となって久しい。この状況を踏まえ、新たにリニア用高温超電導電磁石を開発する動きとなり、大いに成果が上がっているが、その裏には、開業運転の重責を担うであろうニオブ・チタン (NbTi) 合金系の超電導電磁石の存在が大きいであろう。

2001年(平成13年)に超電導になることが発見された二ホウ化マグネシウム (MgB2) による新しい超電導電磁石コイルの開発が、JR東海と独立行政法人物質・材料研究機構などの共同で始まった。この新しいコイルは、約20K(-253℃)で超電導状態の維持が可能であり、冷凍機による直接冷却が可能で、液化ヘリウムによる冷却の必要が無い。さらに電流低減が1日あたり約0.5%でロスが少ない。

さらには、銅系酸化物超電導物質による高温超電導の研究が活発に行われている。特に、ビスマス系超電導体やイットリウム系超電導体の線材による超電導電磁石コイルが超電導リニアなどにも使える材料として研究されている。それらも寒剤(液化ヘリウム等)が要らない液体窒素による直接冷却が可能なため、配管や穴あき加工をしたコイル締結金具等が要らないことや、約90K(-183℃)ほどで超電導状態を維持できる可能性があることで、実用化されれば、超電導電磁石にかかるコストを大幅に低減でき、軽量化にもつながる。一方、現状ではニオブ・チタン系合金なみの長尺線が製造しにくいこと、線材の価格が比較的高価であること等が指摘されている。実用化の面で、近年はビスマス系線材による高温超電導電磁石の進展が目覚しく、ビスマス系線材のコイルを液化ヘリウムおよび液化窒素といった寒剤無しで20Kで直接冷却をするタイプの高温超電導電磁石が、山梨実験線のMLX01に搭載され、走行試験で553 km/hが確認された。一方、イットリウム系超電導体は、この高温超電導電磁石では永久電流スイッチ等に使われている。最近になって、ビスマス系線材そのものの強度・性能・長尺化等が、その走行試験当時より飛躍的に向上してきている。

永久電流スイッチ

[編集]永久電流スイッチとは、超電導コイルに流れる永久電流の開閉を行う装置である。超電導リニアの超電導電磁石コイルには熱式の永久電流スイッチが採用されている。熱式永久電流スイッチとはコイルの一部を暖めて超電導状態を解除することで永久電流を遮断する方式である。

パワーリード

[編集]超電導コイルを励磁するには外部から電流を流す必要があるが、その際に超電導コイルと接続する部分がパワーリードである。極低温状態のコイルと外界とを接続するため熱進入路となってしまうので、短時間でコイルに電流を流す必要がある。銅線で出来たパワーリードは超電導磁石に熱が伝わる要因となるため、熱伝導性の低い高温超電導体を使用したパワーリードの開発も進められている。[21]

冷却システム

[編集]ニオブ・チタン系の超電導電磁石を超電導状態で保持するためには、外部からの熱の進入を遮断するとともにコイルを冷却する必要がある。このため超電導リニアの車両本体内には超電導電磁石冷却システムが搭載されている。冷却システムは車載冷却機・バッファタンクと電磁石が1つの系で直接接続されて、コイルを冷やす直接冷却となっている。液化ヘリウムは高価なものであり、超電導リニアでは気化ガスを再液化して再利用するシステムの研究が行われた。

超電導リニアの冷却システムでは蒸発したヘリウムガスを回収して車載冷却装置で再液化し、バッファタンクに保存する。車載冷却機は、気化したヘリウムガスを冷却するための装置で、クロードサイクル方式を採用している。クロードサイクル方式とは、自動車のガソリンエンジンと同じようにシリンダとピストン、吸気弁、排気弁からなる。吸気弁から高圧のガスをシリンダ内に取り込み、ガスにピストンを押させながら膨張させてガスを冷却。排気弁を開いて冷却したガスを排出する装置になっている。

補助支持車輪・案内車輪

[編集]超電導リニアで採用されている誘導反発方式の欠点として、車両が低速時には十分な磁気浮上力が得られないこと、また磁気抗力を回避するため低速域では敢えて車輪走行することは既に説明した。このため低速時(約150 km/h以下)の走行速度の時には補助支持車輪と案内車輪を出して走行を行う。車輪にはラジアル構造のゴムタイヤが使用されている。補助車輪は十分な磁気浮上力が得られた時(約150 km/h以上)、車両本体内に格納される。車輪の支持脚は、ダンパ機能を持ち、また非磁性で軽量・強度のあるチタン合金などが使用されている。さらには補助車輪のバックアップとして外接輪と呼ばれるアルミディスクが備え付けられている。

構造として、航空機とは「浮上する」という共通点において、近年の降着装置(ランディングギア)に近しい点がうかがえる。浮上時に、車両を支持するゴムタイヤが車両(航空機であれば機体)に格納され、逆に浮力低下時にはゴムタイヤを出す点、ブレーキ種の1つとして、ディスクブレーキが用いられている点、車両(機体)との支持にダンパ機能が用いられている点などが挙げられるが、「超電導リニア」と「航空機」とでは、軌道の有無等から生ずる差異も存在する。例えば、リニア車両における接地面は、(外接輪を除けば)専らゴムタイヤに限定される点(航空機の降着装置の接地面はゴムタイヤだけでなく、フロートや、スキッドと呼ばれる橇状の金属製枠組みの場合もある)、同じ様に囚われがちなゴムタイヤでも、単に「耐久性がある」という言葉の意味は、「重量」に対する耐久性か、「速度」に対する耐久性か(一般的な旅客機の着陸時速度はおよそ400 - 350 km/h以下なのに対し、超電導リニアは非常時500 km/h以上の最高営業速度に耐える必要がある)という差異があるため、タイヤ材料・製造方等に完全な同一性はなく、別種のタイヤを装着することになる。具体的に超電導リニアでは、高速走行中の磁気浮上力の消失に備え、550 km/hで走行中の状態から着地できる性能を持っており、ブリヂストンが戦闘機のタイヤを基に開発したという。

ブレーキ

[編集]通常運行時は、リニアモータを発電機として運動エネルギーから電気エネルギーに変換する回生ブレーキが使用される。また回生ブレーキが故障した場合に備え、地上コイルを短絡させて制動力を得る発電ブレーキも用意されている。さらに500 km/hからの緊急停止や回生ブレーキや発電ブレーキが不能となった場合でも制動力を確保するために以下の3系統のブレーキ装置が車両側に用意されている。

- 空力ブレーキ

- 空気断面を大きくすることで空気抵抗を増して停止させるブレーキ。MLU001に対して1989年(平成元年)に空力ブレーキの取り付け改造が行われ、山梨実験線車両のMLX01やL0でも採用されている。

- ディスクブレーキ

- 補助支持車輪に取り付けられたディスクをパッドで挟んで停止させるブレーキ。自動車等でも用いられている方式。500 km/hからの停止にも耐えられるようにディスクには炭素複合材が使用されている。

- 接地ブレーキ

- 走行時に補助支持車輪が故障したり、急激に超電導電磁石の磁界が失われたなどの緊急事態の発生を想定し、車体に取り付けたブレーキシューを軌道の走行面に押し付けて停止させる。

車上電源

[編集]超電導リニアは地上一次式であるため、車両推進に関わる電力は車両側で持つ必要はないが、車載超電導磁石の冷却器、その他の制御や室内の照明・空調等に使用するための電力は当然必要となる。今まで、ニッケル・カドミウム形の蓄電池や誘導集電装置による非接触給電、ガスタービンによる発電などが試された。営業線では誘導集電による方法が採用される予定である(上記)。

車両位置検知

[編集]超電導リニアはリニア同期モータであるため、軌道側の推進コイルの磁極を切り替えるには正確な車両位置検知が必要となる。宮崎実験線では、車両から浮上コイルをカウントして位置検知を行っていた。山梨の実験線では交差誘導線方式による車両検知が行われている。

交差誘導線方式とは、車両側に発信機を設置し、ここから一定周波数の信号を送る。軌道側には、一定周期で開口したループを持ち、ループの巻き方向をループ毎に反転させたアンテナ線を軌道に沿って用意する。このアンテナ線はループの開口位置を少しずつずらし6本重ねてある。6本のアンテナは車両側から受信した信号を受信し、この信号を合成して正弦波を構成する。この正弦波を軌道側の推進コイルと同期するように配置することで同期モータ用の位置検知として使用している。また正弦波の数をカウントすれば、列車の絶対位置も検知できる。その精度は数cmレベルである。

軌道

[編集]基本構造

[編集]

車両の節で後述するが、ごく基本的な台車構造のみから研究が出発したため、初期以来、軌道形状は車両中央で凸部をまたぐような逆T字であった。これをそのままとすると、無人の実験車両であればともかく、有人実験用に客室部分を確保するとなると車両の全高が高くなってしまう。そのためU字軌道に変更され、宮崎実験線を1980年(昭和55年)に改修した。この時のU字軌道では、逆T字時代の基本配置を引き継ぎ、底面に浮上用コイル・側壁に推進用コイルを設置した。

1991年(平成3年)6月から宮崎実験線で始まった側壁浮上方式の実験では、底面のコイルを外し浮上用コイルも側壁に置いた。前年の90年に着手した、現在の山梨実験線もU字・側壁浮上方式である。推進と浮上の間での電磁気的外乱作用を少なくするため、二重の浮上用コイルおよび推進用コイルを重なるように設置している。

以上のような磁気浮上走行用の設備の他、浮上力が発生しない低速時の補助支持車輪走行時用の補助支持車輪走行路がある。また前述の車両位置検知のための交差誘導線を軌道に沿って敷設してある。

磁気抗力に対する設計

[編集]高速に移動する車両の磁界の影響により、地上側の導体内に電磁誘導による電流が発生しこれを抗する力が車両側に働き、抗力(磁気抗力)となる。磁気抗力は空気抵抗より小さいが、強力な磁界を発生する超電導電磁石を使用するためこの影響は無視できない。

軌道部分では、低磁性・非磁性体の材料が要求される。コンクリートや軌道の補強材としては、低磁性の高マンガン鋼材やFRPなどの採用が検討されている。

建設方式

[編集]山梨の実験線では、コイルを地上に設置するのに、以下の3つの方式が試された。

- 直付け方式

- ビーム方式

- パネル方式

現在は、より実用的な逆T字方式が採用されている。これは逆T字のコンクリートブロックにコイルを取り付けたものを、軌道に設置する方法である。

分岐装置

[編集]分岐装置は、当初側壁移動方式、トラバーサ方式など様々な方式がテストされ、安定性と転換に要する時間などから最終的にはトラバーサ方式が採用された[22]。

- 側壁移動方式

- 側壁を上下左右に移動させて、進路を構成する分岐装置。主に低速車輪走行が行われる区間に採用された。

- トラバーサ方式

- 軌道を可動桁に分割して軌道そのものを移動させる分岐装置。基本的な動きはモノレールの分岐機に似ている。切り替えは30秒以下の時間で済み、主に高速浮上走行が行われる部分で採用される。軌道の移動には電動または油圧シリンダが使用される。

列車制御

[編集]超電導リニアの場合、軌道側に設置されたコイルで車両の運転制御が行われる同期モーターの地上一次方式である。このため、列車の運転はすべて地上から行われる。同期モータのため正確な車両位置検知が必要となる。また電力変換装置(変電所)ごとに閉塞区間を設定し、1変電所1閉塞1列車による運転を行う。これらは従来の鉄道システムと大きく異なる点である。列車制御は、運行管理システム、駆動制御システム、保安制御システムにより行われる。

運行管理システム

[編集]設定された列車ダイヤから走行制御に必要な速度目標値となる速度曲線を求め、駆動制御システムに送る。

駆動制御システム

[編集]速度曲線より、速度目標値と位相同期に追随するように必要な推進力または制動力を計算し、電力変換装置に電流値と周波数を指示する。 また、列車在線区間にき電する制御を行う。

保安制御システム

[編集]列車位置検知装置、列車監視制御装置、保安速度制御装置、閉そく制御装置、構内保安制御装置などにより、列車の位置検知と速度監視、保安ブレーキの指令、閉そく区間の設定、分岐器の制御などを行う。

MTP

[編集]MTPとは、Maglev Train Protectionの略で超電導リニアで使用されている列車運行保安システムである。超電導リニアは新幹線をはじめとする従来の鉄道システムと大きく異なり、すべてのエラー(人為ミス、故障、暴走など)を定義することは難しい。このため列車監視と保安ブレーキのシステムを運転システムと別系統で持っている。これがMTPである。

その他地上施設

[編集]変電所

[編集]前述のように超電導リニアでは1列車を運行するために、必ず1つの電力変換装置を用意しなければならない。したがって、実用化するためには最初から列車の最大運行数を規定し、建設時には最大運行数にあわせて変電所を用意する必要がある。

駅舎

[編集]従来の鉄道と異なり、磁気遮断と待合時の快適性を考慮して外部とは遮断されたプラットホームの構成となる。山梨の実験線では、磁気シールドで覆われた外部と遮断されたプラットホームが設置されている。車両への乗降は空港のボーディング・ブリッジのような伸縮式乗降装置と、プラットホーム側の扉が90度回転し、スライド式の床が伸びて通路を確保する回転式乗降装置が設置されている。

実験車両

[編集]LSM200

[編集]東京都国分寺市にある鉄道技術研究所(後の鉄道総合技術研究所)で約220 mの実験線を敷設して、1972年(昭和47年)3月に初めての超電導電磁石による浮上走行を行った試験車両である。LSMはLinear Synchronous Motor(リニア同期電動機)の略で、200は約200 mの実験線を走行したことから付けられた。外見は箱型で実験機材にしか見えないものであった。浮上と推進には電磁石を利用していたが、案内にはガイドレールにシューを当てており、完全に地面から離れてはいなかった。世界で初めての超電導電磁石による電磁誘導浮上走行であった[23]。またこの時のガイドウェイは、ML100以降のような逆T型ではなく、U型に近いものであった。

ML100

[編集]

磁気浮上、シュー案内、リニア誘導モータ駆動の4人乗り展示車両。磁気浮上のMagnetic Levitationの略でML、100は鉄道100周年に由来する。1972年(昭和47年)10月13日(鉄道記念日の前日)に鉄道技術研究所構内の480 mの実験線で展示され[24]、60 km/hでの有人浮上走行に成功した。全長7 m、幅2.5 m、高さ2.2 m、重量3.5 tで、浮上高は10cmであった。また外部への公開用であったため、白地に赤いラインの入った丸いカバーを取り付けて車両らしい外観となった[25][26]。実物は国分寺市の鉄道総合技術研究所に保管されており、一般公開日(平兵衛まつり)において屋外展示が見られることもある。また大阪市港区にある交通科学博物館に模型が展示されていた。

ML100A

[編集]ML100の設備を活用して制作されたためML100Aという名称となっているが、リニア同期モータと磁気案内による方式と大きな変更が行われている。1974年(昭和49年)に完全非接触磁気浮上での走行に成功した。一方ML100と異なり内部での実験用であったことから、再び実験機材のような外観に戻っている[27][28]。

ML500

[編集]

500は、500 km/hを意味し、1977年(昭和52年)に1台だけ試作された無人実験車両である。この車両から宮崎実験線での実験となった。全長13.5 m、幅3.7 m、高さ2.9 m、重さは10 tで、逆T字形のガイドウェイにまたがるように載っている。1979年(昭和54年)12月12日に最高速度500 km/hを突破し、同月21日に当時の世界最高速度517 km/hをマークした。これは山梨実験線の実験が開始された1997年(平成9年)まで破られなかった。1981年(昭和56年)から2014年(平成26年)まで、大阪市港区の交通科学博物館に展示されていた[29][30][31]。交通科学博物館の閉館後は、国分寺市にある鉄道総合技術研究所で保存されている[32]。

ML500R

[編集]それまでの実験車両では液体ヘリウムの温度が上昇して気化したときに、これを再冷却して液化する装置は搭載されておらず、そのまま大気中に放出されていた。そのため、実験時に必要に応じて地上の液化設備から液体ヘリウムを補充して運転していた。ヘリウムは高価な資源であり、実験段階では垂れ流して運転することができても、実用化するためには問題があった。そこでML500を改良して、初めて車載冷却装置を取り付けたのがML500Rである。RはRefrigerator(冷凍機)の頭文字である。全長12.6 m、高さは3.8 m、重量は12.7 tである。車載冷却装置により重くなったため、速度はML500に劣る。また外観がややずんぐりしたものに変化している[29][30]。

MLU001

[編集]1980年(昭和55年)から宮崎実験線のU字型軌道用として導入された。MLUのUはU字型軌道をあらわしている。強い磁力を発生させる超電導電磁石を搭載し、浮上と推進に同一コイルを使うことが可能となったため車両の小型化に成功した。先頭車両が2両、中間車両が1両製造された。1号車が1980年(昭和55年)11月、3号車が1981年(昭和56年)11月、中間の2号車が1982年(昭和57年)11月に完成した。1号車のみが完成していたときには、後ろ側は連結を想定して平坦になっていたので、走行時の空気抵抗を抑えるためにダミーのカバーを装着するようになっていた。両先頭車は全長10.1 m、中間車は8.2 mで、幅は3 m、高さは3.3 m、重量はどの車両も10tであった。定員は先頭車が8人、中間車が16人で、最大32人の座席を備えていた。車体のカラーリングは白地に赤のストライプだった時期と緑のストライプだった時期がある。1982年(昭和57年)9月に宮崎実験線での初めての有人走行実験に成功している。1986年(昭和61年)に3両連結で352 km/hを、1987年(昭和62年)に2両連結で405 km/hを達成している[33][34][14]。その後、1989年(平成元年)に一旦運用終了となったが、後継のMLU002が焼失したことから1992年(平成4年)5月21日に復帰させている[35]。

MLU002

[編集]1987年(昭和62年)3月に導入された実用車両をにらんだ実験車両で1両だけ試作された[36]。全長は22 m、幅3 m、高さ3.7 m、重量17 tで、この車両から台車に超電導電磁石を搭載する方式になった[36]。両端を流線形状とし、客室スペースも広く取り入れ44人分の座席を確保していた[36]。MLU001に備えられていなかった車内の空調設備が導入されており、一般からの試乗体験が考慮されていた。クリーム色の車体に赤とオレンジのストライプが入れられていた。国鉄時代最後の実験車として貴重な存在であったが、1991年(平成3年)10月、実験走行中に補助支持車輪のパンクを再現する機構が誤作動してロックし、牽引車両で引き上げる際に摩擦でマグネシウムホイールから出火し、焼失してしまった(後述)[37][38]。

MLU002N

[編集]1993年(平成5年)1月に導入された実験車両。MLU002とほぼ同様の外形であるが、正面窓が省略されている。ディスクブレーキ、空力ブレーキなどが追加されている。当然ながらMLU002焼失に対する反省から難燃化も行われた。この車両で、1995年(平成7年)1月に宮崎実験線での有人走行最高速度記録、411 km/hを達成している[37][38]。

MLU002とMLU002Nでは、クエンチ現象と液体ヘリウムの異常消費の2つの問題に悩まされた。1987年(昭和62年)に初めてこの問題に直面した。1992年(平成4年)にこの現象は究明された。超電導電磁石の線材はニオブチタン合金でできており、それを銅で覆った細線を束ねた構造になっていた。MLU002では軽量化のために銅の比率を低下させたため、強度が低下して走行時に軌道側の電磁石から与えられる力により線材が周期的に曲げられることになり、その振動により熱が発生してクエンチ現象に至っていた。またヘリウムの消費量の問題は、軽量化のためにアルミの断熱板を採用したために、軌道側の電磁石からの磁界により渦電流が発生して発熱していたことが原因であると判明した。これらに対策を講じたことにより、クエンチ現象はまず発生しなくなり、液体ヘリウムの消費量も激減してほぼクローズサイクルで運転できるようになった[38]。浮上方式としては底面に浮上コイルを設けた最後の車両である。これ以降は軌道側の側壁に8の字構造の浮上コイルを持つ側壁浮上方式に置き換わる。試験終了後は、宮崎実験線の施設にて保存されている。

MLX01

[編集]

1996年(平成8年)から導入された山梨の実験線用に開発された車両。先行する宮崎実験線における成果が取り入れられ、浮上方式が底面に浮上コイルがある方式(対向反発浮上方式)から側壁浮上方式へと大改良が行われた。これに伴い試験軌道と設備の大改修も行われ、実用段階に向けた最終実験の意味をあらわすExperiment(実験)のXが名前に付けられた。大量輸送に向けた実験を行うため、本格的な客室スペースが用意された。先頭車両の形状は空気抵抗の効果確認のため当初、ダブルカスプ型 (MLX01-1, 4) とエアロウェッジ型 (MLX01-2, 3) の2種類が用意され、2002年(平成14年)には主にトンネル突入時の空気振動低減、列車後端に位置したときの空力特性改善を目的とした超ロングノーズ型 (MLX01-901) が追加された。MLX01のデザインは手銭正道、戸谷毅史、松本哲夫による。製造は日本車輌製造および三菱重工業。

車体長は先頭車が28 m、標準中間車が21.6 m、長尺中間車が24.3 m[39]。幅は2.9 m、高さ3.32 m[39]。車両の連接部に、前後の車両にまたがって1つの台車を配置する連接台車が採用されている。これは台車と客室の距離を離し、超電導コイルの影響を低減させる効果がある。超電導電磁石は台車当り2個搭載されている。台車と車体本体は空気ばねによるサスペンションで接続され、乗り心地改善を図っている。

車体は、アルミニウム合金を主体としたセミモノコック構造である。トンネル走行時にかかる外圧変動にも耐えることができる設計となっている。また、空気抵抗を減らすため正面断面積がなるべく小さくなるように、低床車体が採用されている。

客室スペースには、座席が長尺中間車の場合、1両あたり4座席×17列の68席が用意されている。旅客用の収納スペースとして天井に荷棚が用意されている。乗降口は初期のMLX01では上下に開閉する扉であったが、MLX01-901では一般の鉄道車両と同じ水平開閉の扉になっている。また車上電源としては、誘導集電装置またはガスタービン発電を持つ車両がある。

2009年(平成21年)3月、MLX01-901 と MLX01-22 への改造が発表され、それぞれ車号末尾に "A" が付けられた。MLX01-901 は車体の長さはそのままに、先頭部の長さを23 mから15 mに短縮し、両者ともに車体上部の両端を角型にすることで客室空間を広くした[40]。

以下の編成はそれぞれの製造時の初期編成であり、そのままの編成、あるいは組み換えて3 - 5両編成によって走行試験が行われた。

- 第1編成

- 1995年(平成7年)製造

- MLX01-1(ダブルカスプ型先頭車・甲府方) - 愛知万博(愛・地球博)での展示の後、名古屋市港区に留置(腐食試験)[41]。その後、2011年(平成23年)に開館した「リニア・鉄道館」で展示されている[42]。

- MLX01-11(標準中間車) - 2005年(平成17年)3月に廃車[43]

- MLX01-2(エアロウェッジ型先頭車・東京方 山梨県立リニア見学センター(都留市)に展示)

- 第2編成

- 1997年(平成9年)製造。同年10月25日から翌26日にかけて搬入された[43]。

- MLX01-3(エアロウェッジ型先頭車・甲府方) - 走行試験から外され、鉄道総合技術研究所(国分寺市)に留置(展示)[43]

- MLX01-21(長尺中間車)

- MLX01-12(標準中間車)

- MLX01-4(ダブルカスプ型先頭車・東京方)

- 追加車両

- 2002年(平成14年)製造。同年6月18日に搬入された[43]。先頭車が1両のみであるため単独で編成を組めない。2009年に改造、車号末尾に A が追加された。

- MLX01-901A(超ロングノーズ型先頭車・甲府方。改造前は MLX01-901)

- MLX01-22A(長尺中間車。改造前は MLX01-22)

この9両のうち数両は先に廃車され、2005年度以降の実験は最大4両の1編成のみで行われた[18]。2009年度の走行実験に用いられるのは MLX01-901A + MLX01-22A + MLX01-12 + MLX01-2 の4両編成となっており[18]、ジェー・アール・アール編『JR電車編成表』でも2010年夏版はこの4両しか記載されていない。

L0系

[編集]

(2013年9月)

2010年(平成22年)10月26日、社長会見においてJR東海が発表した営業線仕様の新型車両[44]。Lは「リニア」、0は「営業線仕様の第1世代の車両」を意味する。中央新幹線の営業運転に向けた最終的な走行試験のため、先頭車4両、中間車10両の合計14両を製作し、山梨実験線の延伸工事終了後、2013年度から2015年度にかけて順次投入される。2015年(平成27年)4月21日に行われた走行試験で 603 km/h の鉄道世界最高度記録を達成した[13]。製造は当初は日本車輌製造および三菱重工業[45]だったが、2017年度に三菱重工業がリニアモーターカー車両の製造から撤退したため、製造は2018年度に日本車輌製造と日立製作所に変更された。補助電源にガスタービンを搭載した初期型の900番台と、誘導集電化した改良型の950番台がある[46]。

走行安全性

[編集]超電導電磁石

[編集]前述のクエンチ現象が発生する恐れがあるため、電磁石はそれぞれ独立した系となっており、仮に1つの電磁石がクエンチ現象により急激に磁力を失っても他のコイルに波及しないようになっている。また磁力を失った場合は、車両側の接地ブレーキで軌道と接地して制動、補助支持車輪を出して車体を保持する。また磁気を失ったコイルと対になるコイルの磁力を消してバランスを取る。

仮にクエンチ現象で発熱が起きると、液化ヘリウム・液化窒素が気化して体積が膨張するが、安全弁により大気中に放出されるため装置が破裂することは無い。またヘリウムは、不活性ガスであり人体への影響はないが、空間に充満すると酸欠の恐れがある。

車両運動

[編集]超電導リニアは磁気浮上のため、軌道鉄道で起き得る蛇行運動現象は発生し得ない。しかし、走行中の車両が共振現象により、振動が大きくなって軌道と接触する危険性があるため、車両設計へそれを考慮する必要がある。

車両火災

[編集]1991年(平成3年)10月、宮崎実験線でMLU002が焼失する事故が発生した。原因は、補助車輪のゴムタイヤのパンク状態を再現する機構が誤作動して空気が抜けてしまい、車輪がロックした状態で牽引車両で引き上げようとして、車輪と軌道との摩擦で発火したものであった。さらに、軽量化のためもあったのだが、燃焼特性の点で問題のあるマグネシウムを使用していた事、発火したことにより支持輪を上下させる油圧装置に繋がるパイプが焼損し作動油が漏れたことから[47]一気に火が回った。この教訓を踏まえ、MLU002N以降では難燃性の素材化の徹底を図った。

地震

[編集]日本は比較的地震の多い地域であり、地震対策は重要な課題である。実用化時には新幹線と同様に地震を検知した場合、走行中の車両を停止させるシステムが採用される予定になっている。また常用の回生ブレーキで500 km/hからの制動距離は約6 kmであり、(比率としては)新幹線に比べ制動距離は短い。また地震で軌道に歪みが発生した場合でも、浮上が約80 mmあり、軌道と車両が接触する可能性は極めて少ない。電力がロストした場合でも、側面からは反発力が働き壁に激突することはないが、軌道そのものが断層などでずれた場合、深刻な問題となる。

天候

[編集]超電導リニアは浮上走行のため空力的安定は重要である。特に横風の影響は懸念されるが、軌道がU字型をしており、従来の軌道鉄道より強い。また風雨による運転基準は実用化時に、新幹線等の基準を参考に決定がなされると思われる。ちなみに、宮崎実験線では台風で空港が閉鎖されたときも走行実験を行い、特に問題は発生しなかった。

降雪地帯へ軌道を敷設する場合は、東海道新幹線と同様の消雪装置を設置するか、もしくは軌道をシェルターで覆う必要が生じると思われる。

環境への影響

[編集]騒音

[編集]超電導リニアでは150 km/h以上の走行では、完全非接触の走行が可能であるため騒音の主原因は空力による音のみである。空力騒音のエネルギーは音源のエネルギーとマッハ数の2乗との積で表現され、車両速度のほぼ6乗に比例するといわれている。

宮崎実験線で、防音壁のない区間でのMLU002の300 km/hの浮上走行では、軌道から25 m離れた場所で、地上から1.2 mの位置でのピーク騒音が79ホン程度であった。

磁界

[編集]超電導リニアでは定常磁界と走行中に生じる変動磁界が生じる。変動磁界は、運転速度にもよるが、その沿線では最高で50Hz程度が発生するといわれている。イギリスの国立放射線防護委員会 (NRPB) が100Hzで2 mTをガイドラインにしている。宮崎実験線での測定では高さ8 mの高架橋の下の地表で0.05 mT程度の強さでほぼ地磁気と同程度であった。また定常磁界においては、車内ではMLU002の超電導電磁石直上の床で2mTで、このレベルでの生体への影響はないというのが定説である。

現在のMLX01では客室と超電導電磁石の備わった台車は距離が有り、台車直上になる車両貫通部付近では磁気シールドを行うことで対処されているため、MLU002のさらに1/50程度まで低減されている。[注 2]

二酸化炭素排出量

[編集]国土交通省『交通関係エネルギー要覧 (2000) 』によれば、単位輸送量あたりの二酸化炭素排出量(g-Co2/人キロ)は、鉄道18.3、航空機110.0、乗用車165.0であるのに対して、山梨実験線での推定値で40以上80未満(乗車率80 %、500 km/h走行時)となっている。

実験線

[編集]

1972年(昭和47年)、鉄道総合研究所内にML100などのための実験軌道480 mを敷設した。1977年(昭和52年)から1995年(平成7年)までは、宮崎県の日豊本線沿いに建設された宮崎実験線を使用。1997年(平成9年)からは山梨県の大月付近に建設された山梨実験線を使用している。

宮崎実験線

[編集]- 総距離 - 7.0 km

- 最急勾配 - 5 ‰

- 最小曲線半径 - 10,000 m

山梨実験線

[編集]- 総距離 - 42.8 km

- 最急勾配 - 40 ‰

- 最小曲線半径 - 8,000 m

最小曲線区間には、約10度のカントがつけられている。より実用的な試験のため実験センターには長さ80 mのプラットホームと乗降設備が整っている。18.4 kmの先行区間から、より実用的な試験に対応するため42.8 kmに延伸した(18.4 kmの先行区間を500 km/hで走行したとすると2分程度で終端まで達してしまう)。先行区間では、一般の人が試乗で時速500 kmを体感することができる。

変電所は現在、実験センターに隣接して設置されているが、延伸後は2か所となる予定である。

実用路線の計画

[編集]中央新幹線

[編集]2011年に超電導リニアの採用が正式決定し、2034年に品川駅から名古屋駅までを、2037年には新大阪駅までを結ぶ予定で建設中。

ノースイースト・マグレブ

[編集]2010年以降、JR東海は超電導リニアの国際市場への売り込みを始めており、ノースイースト・マグレブ(Northeast Maglev)はその一つである。北東回廊を通る路線で、ワシントンD.C.から始まってボルチモアまでを15分で結び、ボルチモア・ワシントン国際空港やフィラデルフィア国際空港に中間駅を設け、最終的にはニューヨーク市までを結ぶ。2010年に設立された現地法人である有限責任会社ザ・ノースイースト・マグレブ(The Northeast Maglev, LLC)が計画の推進を行なっているものの、現時点では建設決定には至っていない。L0系車両を用いることとされ、計画当初の開業予定は2028年とされていたが、2023年現在では「早くても2030年」となっている。

オーストラリア東海岸高速鉄道

[編集]2015年に設立されたコンソリデイティド・ランド・アンド・レール・オーストラリアは、オーストラリア東海岸の各都市を結ぶ高速鉄道路線を提唱している不動産開発コンソーシアムの一つ。リニアモーターカーの採用を前提とした計画ではないが、同社は採用車両の候補としてJRの超電導リニアと中国高速鉄道のCRH380BL型電車の二つを挙げている。現時点では建設決定には至っていない。

歴史

[編集]日本国有鉄道(国鉄)のリニアモーターカーに関する研究は、まだ東海道新幹線の開業前の1962年(昭和37年)に、鉄道技術研究所で次世代高速鉄道に関する基礎研究が開始されたことに始まっている。基本目標として、最高速度500 km/hで東京と大阪間を1時間で結ぶことができるものとした。磁気浮上リニアモータ方式以外にも、空気浮上、車輪支持のリニアモータも検討された。[48]

1960年代に、アメリカのブルックヘブン国立研究所のパウエルとダンビーから超電導電磁石によるEDS浮上が提案されていた。これを受けて1969年(昭和44年)、超電導を使った電磁石による磁気浮上が鉄道技術研究所の京谷好泰達のグループによって研究テーマとして提案された。[注 3]同年12月には超電導磁気浮上方式で東京 - 大阪間を1時間で結ぶための研究をしていることの初の記者発表がなされ、1970年(昭和45年)4月には、東京で開かれた「鉄道の近代化に関する世界鉄道首脳者会議」で国鉄の磯崎叡総裁が超電導電磁石方式の開発に触れた[49]。なお、同年開催された日本万国博覧会の「日本館」にてリニアモーターカーの模型が展示されており、世間一般にも広く認知されることとなった。

1971年(昭和46年)3月に、超電導電磁石は固定し、その下でコイルを載せた円盤が回転する形の基礎実験装置が作られて超電導磁気浮上が初めて実現された[50][51]。1972年(昭和47年)3月には、鉄道技術研究所構内に220 mの実験線が敷設されて、案内はレールとシューによる接触方式ではあったが、初めて磁気浮上磁気推進の試験車両LSM200が走行した[23][52]。さらに4人乗りのML100が製作され、この年の10月14日の鉄道記念日には鉄道開業100周年を記念して行われた鉄道技術研究所の一般公開にて、公開実験が行われた[25][26]。1974年(昭和49年)になると、案内にも磁気を利用した、完全浮上方式のML100Aが製作されて走行に成功した[28][53]。

こうして技術開発が進捗して、1974年(昭和49年)に浮上式鉄道開発会議で宮崎実験線を建設することが決定し、同年に着工した。1977年(昭和52年)4月に実験センターが開所し、7月に完成した当初の1.3 km区間を利用して、ML500による走行試験が開始された。1979年(昭和54年)8月に全線7 kmが完成し、同年12月21日に無人走行で517 km/hの世界最高記録を達成した。またそれまでの実験車両では液体ヘリウムの再冷却装置がなく、気化したヘリウムは垂れ流して走っていたが、ML500を改造したML500Rで初めて冷凍機が搭載された[29][54]。

ML500Rでの実験により小型で高性能の冷凍機の必要性が認識され、スターリングサイクルを利用した冷凍機の研究が進められた。これにより車載用の小型の冷凍機が実現した。また、超電導電磁石の大型化の研究が進み、それまで案内・推進用と浮上用に別に超電導電磁石を設置していたのが、兼用できるようになった。これにより大幅に軽量化に成功し、ガイドウェイをU字形に改造して1980年(昭和55年)からMLU001による走行実験が始まった。1982年(昭和57年)9月に宮崎実験線での初めての有人走行実験に成功している。1986年(昭和61年)12月には3両編成で352.4 km/hを達成。1987年(昭和62年)には2両編成で無人405.3 km/h、有人で400.8 km/hの最高速度を達成した[33][55][14]。

1987年(昭和62年)3月にMLU002が完成し、4月の国鉄分割民営化により財団法人鉄道総合技術研究所に引き継がれた後、5月から走行実験を開始した。MLU002では、実用化を目指して車内に空調が設置され、一般からの試乗体験も行った。しかしクエンチ現象と液体ヘリウムの異常消費に苦しみ、さらに1991年(平成3年)10月3日にはタイヤがパンクした状態を再現する装置が誤作動して、その状態で牽引車で引きずって回収しようとしたために車輪とガイドウェイの摩擦で炎上し、MLU002を焼失する事故が発生した。暫定的にMLU001を改造し開発が続けられた。焼失事故の教訓から、車輪のディスクをマグネシウムからアルミニウムに変更するなど、難燃化の対策を施したMLU002Nが1993年(平成5年)に導入されて実験が行われた。このMLU002Nにより、1994年(平成6年)には無人で431 km/hを、1995年(平成7年)1月26日にMLU002Nが有人で411 km/hをマークした。クエンチ現象と液体ヘリウムの異常消費の問題についても、研究の結果原因が解明され、対策が施された[56][57]。

こうして宮崎実験線での技術開発は積み重ねられてきたが、全長7 kmしかない宮崎実験線での実験には限界があり、より本格的な実験線が必要とされるようになった。1990年(平成2年)には山梨実験線の工事に着手された。この間、1988年(昭和63年)にJR東京駅 八重洲北口コンコース および 日本デザイン学会春季大会にて手銭正道、戸谷毅史、福田哲夫、木村一男、松本哲夫、佐藤延夫によるリニアエクスプレスMLU00X1のデザインが発表され、その後大阪・岐阜・甲府でモックアップを使った展示会が行われた。

1996年(平成8年)に山梨実験センターが開所し、1997年(平成9年)2月17日から山梨実験線でMLX01による実験走行が開始し、4月3日に正式に基本走行試験開始のテープカットを行って、5月30日から浮上走行が始まった。同年の12月12日には有人走行で531 km/hを、同月24日には無人走行で設計速度である550 km/hを記録した。無人走行速度は当時鉄道としての世界最高記録であった[58]。

また、複線区間があることを利用して、高速でのすれ違い実験も行われ、1999年(平成11年)11月に相対速度1,003 km/hを記録した。2003年(平成15年)、JR東海の葛西社長(当時)は、技術陣を前に最高速度700 km/hを目指せと喝破した。同年12月2日、3両編成車両で581 km/hの世界最高をマークする (MLX01) 。2004年(平成16年)11月16日の高速すれ違い試験で、これまでの最高記録である相対速度1,015 km/hを更新し、相対速度1,026 km/hを記録した。

2005年(平成17年)3月11日に、超電導磁気浮上式鉄道実用技術評価委員会により「実用化の基盤技術は確立した」と評価された。同年11月22日、新開発の高温超電導電磁石(ビスマス系)による走行実験が開始され、同日中に501 km/hでの走行を達成した。

2006年(平成18年)に、実験線の設備を実用レベルの仕様に全面的に改修するとともに本来の計画である42.8 kmに延伸することを決定し、これらの工事と実用化確認試験に専念するため、2007年(平成19年)4月20日、超電導リニア試乗会の中止が発表された。

2007年(平成19年)1月23日、国土交通大臣により、山梨実験線の設備更新および延伸が承認される。

2009年(平成21年)3月27日、JR東海が新型リニア試験車両のデザインを発表。先頭の形状が従来の円形から角形になり、車両の形状が大きく変更される。

2015年(平成27年)4月16日、L0系が590 km/hで走行し、鉄道における世界最高速度を記録し[59]、さらに4月21日には603 km/hで走行し、鉄道における世界最高度記録を更新した[60]。

実用化への動き

[編集]田中角栄の『日本列島改造論』の影響で、日本各地に新幹線網の整備が叫ばれるようになると、整備新幹線とは別に第二東海道新幹線として超電導リニアを導入しようという話が先行していた。その後のオイルショックや国鉄分割民営化を経て、中央新幹線での超電導リニア導入が具体的に語られるようになった。中央新幹線は元々新幹線方式での整備計画であったが、これと区別するために中央リニア新幹線と呼ばれるようになった。一方で、地方自治体でも超電導リニア導入に積極的アピールをする所が増えた。

1980年代後半に実用化試験のための新規実験線建設では自治体が名乗りをあげて誘致活動が活発化した。中央リニア新幹線で東京まで約20分で移動可能となる山梨県を始め、札幌と新千歳空港の間への導入を求めた北海道、日本海新幹線用に長岡と上越間の提案をした新潟県、引き続き日向と宮崎での拡張を訴えた宮崎県の5か所が立候補した。結局は、中央リニア新幹線のルートを持ち有力政治家の金丸信がいた山梨に誘致されることとなった。

長年に及ぶ超電導リニアの研究・開発では資金獲得を目的として、マスコミの話題になりやすい最高速度樹立を目的とした実験走行をわざと予算案作成の時期である12月に行うなどの工夫をしていたという。一方、実用路線である中央リニア新幹線については暫く進展を見せていなかったが、21世紀に入りようやく実現に向けて動き出している。

中央リニア新幹線のルートは日本有数の山岳地帯を通るためかなりの部分がトンネル区間となる。2000年(平成12年)には事実上、中央リニア新幹線建設のためともいわれる大深度地下の公共利用使用に関する特別措置法が成立(翌年施行)する。また、山梨実験線も当初42.8 kmが予定されていたが、そのうちの先行区間約18.4 kmを暫定建設し使用している。残り区間については2006年(平成18年)4月にJR東海が約3,550億円を負担して整備すると発表した。

2007年(平成19年)4月26日、JR東海の松本正之社長は、2025年(令和7年)を目標に中央リニア新幹線構想のうち首都圏 - 中京圏間を先行して営業運転を開始することを表明し、12月25日にはJR東海取締役会にて中央リニア新幹線の建設を自己負担で進める方針を決定した。路線長を290 kmと想定した場合の建設費用は5兆1千億円であり、「安定配当を維持しながら自社で投資費用をまかなえる」としている[注 4]。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ ガスタービンからの排気によって屋根の一部に煤が付いて黒くなっている部分がある。

- ^ 心臓ペースメーカーへの影響は、かつて宮崎実験線で当時のJR東海の会長が主治医とともに乗車した記録がある。もちろん問題はなかった。また、高温超伝導体による反磁性を利用した磁気シールドに関しても研究されている。高温超伝導体による磁気シールドに関する研究

- ^ 当時、国内では超電導に関しての知識の普及が遅れており、永久電流が流れる超伝導現象は永久機関と同類であるとの誤解をする者もいて超伝導の研究者は変人呼ばわりされたという。その後、日本とアメリカの関係者の会合で日本側が超伝導磁石に関する発表を行ったところ、突然アメリカ側の参加者達が日本側が当時アメリカで機密事項になっていた超伝導に関する技術を盗み出したとの嫌疑により会議を中断したという。その後、出典を書き留めていた日本側の説明により事態は収まり、会議は再開されたという。この事は超伝導の研究の重要性を十分に理解していなかった日本側の上層部にも研究の重要性を認識させる契機となった。

- ^ また、近年、開発が進められている超伝導線材やインバータに使用される大容量パワーエレクトロニクスの素子や複合材料を中心にまだまだ開発の余地があるとの意見もある。

出典

[編集]- ^ “Test Ride of Superconducting Maglev by The US Secretary of Transportation, Mr. Ray LaHood”. JR東海. 2012年5月22日閲覧。

- ^ “CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY Annual Report 2011”. JR東海. p. 23. 2012年5月22日閲覧。

- ^ “LINEAR-EXPRESS”. 東海旅客鉄道. 2012年5月13日閲覧。

- ^ “鉄道:超電導磁気浮上方式鉄道(超電導リニア)”. 国土交通省. 2012年5月13日閲覧。

- ^ 古関隆章「リニアモータカー : JRマグレブのほかに開発されているさまざまなリニア式鉄道」『日本機械学会誌』第115巻第1118号、日本機械学会、2012年1月、16 - 19頁。

- ^ J. R. Powell and G. T. Danby, ASME Winter Annual Meeting, 66-WA/RR-5, 1966

- ^ Electromagnetic inductive suspension and stabilization system for a ground vehicle アメリカ合衆国特許 3,470,828(1969年10月7日許可公開)

- ^ “Powell and Danby's Grand Idea: 50 Years of Maglev History” (英語). ブルックヘブン国立研究所 (2016年3月8日). 2017年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月6日閲覧。

- ^ Powell and Danby's Grand Idea: 50 Years of Maglev History - YouTube

- ^ Benjamin Franklin Medal Laureates James R. Powell and Gordon Danby, 2000 Benjamin Franklin Medal in Mechanical Engineering, for the invention of a novel repulsive magnetically-levitated train system using superconducting magnets and subsequent work in the field, フランクリン研究所

- ^ “超電導リニア世界記録 鉄道先進国フランスの反論”. 乗りものニュース. (2015年4月28日) 2016年3月14日閲覧。

- ^ “JR東海、「超伝導リニア」の有人走行試験で世界最高の590km/hを達成 累積走行距離は121.8万kmに達す”. トラベル Watch ニュース. (2015年4月16日) 2016年3月14日閲覧。

- ^ a b “超電導リニア、世界最速603km/hで走った本当の意味”. 乗りものニュース. (2015年4月21日) 2016年3月14日閲覧。

- ^ a b c 超電導リニアの歴史 鉄道総合技術研究所

- ^ Study of Japanese Electrodynamic-Suspension Maglev Systems

- ^ 『リニア新幹線物語』pp.23 - 25

- ^ 『超電導リニアモーターカー』p.57

- ^ a b c 超電導磁気浮上式鉄道実用技術評価 - 超電導磁気浮上式鉄道実用技術評価委員会 2009年7月28日

- ^ 国土交通省報道発表資料 第19回「超電導磁気浮上式鉄道実用技術評価委員会」の開催結果について

- ^ 誘導集電方式による車上電源について

- ^ 超電導リニア用Bi系高温超電導体パワーリードの開発

- ^ 『鉄道ジャーナル』通巻402号 pp.78-83

- ^ a b 『超電導リニアモーターカー』p.25

- ^ 荒川好夫『国鉄広報部専属カメラマンの光跡』交通新聞社〈DJ鉄ぶらブックス019〉、2017年3月7日、73頁。

- ^ a b 『超電導リニアモーターカー』pp.25 - 27

- ^ a b 『疾走する超電導 リニア五五〇キロの軌跡』pp.57 - 58

- ^ 「「浮上式鉄道の超電導極低温技術」特集 第1章 総論」『低温工学』第16巻第5号、一般社団法人 電気学会、1981年、259-262頁、doi:10.2221/jcsj.16.259。

- ^ a b 『超電導リニアモーターカー』p.27

- ^ a b c 『超電導リニアモーターカー』pp.30 - 32

- ^ a b 『疾走する超電導 リニア五五〇キロの軌跡』pp.61 - 70

- ^ 『交通科学博物館50年史』交通科学博物館、2013年、p.17

- ^ 「保存車両」関東エリア一覧 - 鉄道フォーラム

- ^ a b 『超電導リニアモーターカー』pp.35 - 37

- ^ 『疾走する超電導 リニア五五〇キロの軌跡』pp.70 - 75, 83

- ^ “リニア走行実験 7ヵ月ぶり再開”. 交通新聞 (交通新聞社): p. 1. (1992年5月22日)

- ^ a b c 『鉄道ジャーナル』第21巻第5号、鉄道ジャーナル社、1987年4月、88-89頁。

- ^ a b 『超電導リニアモーターカー』pp.39 - 41

- ^ a b c 『疾走する超電導 リニア五五〇キロの軌跡』pp.75 - 99

- ^ a b 超電導リニア 実験車両 MLX01 公益財団法人鉄道総合技術研究所

- ^ 山梨リニア実験線 試験車両の改良について - JR東海ニュースリリース、2009年3月27日付

- ^ 「万博リニア」閉幕後も献身 名古屋に残って腐食試験 - CHUNICHI WEB PRESS(中日新聞) 2005年9月15日付

- ^ JR東海博物館(仮称)における展示概要について - 資料2 展示車両 (PDF)

- ^ a b c d 『JR電車編成表 '09冬号』 ジェー・アール・アール、2008年、ISBN 9784882830504、111頁。

- ^ 超電導リニアの新型車両の概要について JR東海、平成22年10月26日

- ^ “超電導リニア、新市場へ加速 三菱重・日本車両がタッグ JR東海、試験走行を再開”. 日本経済新聞. (2013年9月1日) 2016年3月14日閲覧。

- ^ Rail Magazine(レイル・マガジン)公式twitter (2020年3月25日) 2020年4月22日閲覧。

- ^ 鉄道ピクトリアル 1992年7月号 72頁

- ^ 『超電導リニアモーターカー』pp.19 - 20

- ^ 『疾走する超電導 リニア五五〇キロの軌跡』pp.24 - 25

- ^ 『超電導リニアモーターカー』pp.24 - 25

- ^ 『疾走する超電導 リニア五五〇キロの軌跡』pp.53 - 56

- ^ 『疾走する超電導 リニア五五〇キロの軌跡』p.57

- ^ 『疾走する超電導 リニア五五〇キロの軌跡』pp.58 - 60

- ^ 『疾走する超電導 リニア五五〇キロの軌跡』pp.60 - 67

- ^ 『疾走する超電導 リニア五五〇キロの軌跡』pp.67 - 76

- ^ 『超電導リニアモーターカー』pp.37 - 39

- ^ 『疾走する超電導 リニア五五〇キロの軌跡』pp.82 - 99

- ^ 『鉄道ジャーナル』第32巻第3号、鉄道ジャーナル社、1998年3月、78頁。

- ^ リニアが世界最速590キロ 長距離走行記録も更新 産経ニュース 2015年4月16日

- ^ リニア新幹線、世界最高速度となる時速603kmを記録 JR東海 マイナビニュース 2015年4月21日

参考文献

[編集]- 正田英介・加藤純郎・藤江恂治・水間 毅 編『磁気浮上鉄道の技術』オーム社、1992年9月。ISBN 4274034135。

- 国土交通省総合政策局情報管理部 編『交通関係エネルギー要覧〈平成12年版〉』財務省印刷局、2001年3月。ISBN 4171912555。

- 久野万太郎『リニア新幹線物語』(初版)同友館、1992年2月8日。ISBN 4-496-01834-9。

- 財団法人鉄道総合技術研究所 編『超電導リニアモーターカー』(初版)交通新聞社、1997年4月。ISBN 4-87513-062-7。

- 井出耕也『疾走する超電導 リニア五五〇キロの軌跡』(初版)ワック株式会社、1998年4月1日。ISBN 4-948766-05-4。

- 持永芳文『電気鉄道技術入門』(第1版第2刷)オーム社、2010年4月20日。ISBN 978-4-274-50192-0。

- 冷泉彰彦「実用化技術はすでに確立 超電導リニア 乗車体験でシミュレーション」『鉄道ジャーナル』第52巻第4号(通巻618号)、鉄道ジャーナル社、2018年4月1日、pp.78-90、ISSN 0288-2337。

関連項目

[編集]- 中央新幹線 - 超電導リニアが導入される新幹線

- リニア・鉄道館 - 超電導リニアの実験車両が展示されている

- トランスラピッド - 現在世界で唯一実用化されている磁気浮上式高速鉄道

- 京谷好泰 - 超電導リニアの開発者

- リニアライナー - タカラトミーが発売した超電導リニアと似た仕組みで浮上走行する世界初の鉄道玩具。

外部リンク

[編集]- 超電導リニア(JR東海による超電導リニアの解説、最新情報など)

- 鉄道:超電導磁気浮上方式鉄道(超電導リニア)(国土交通省)

- 山梨リニアファンクラブ(山梨県ウェブサイト内)

- リニア中央新幹線建設促進期成同盟会

- リニアモーターカーに乗ってみた(勝スポ)

- The International Maglev Board e.V.(英語)

| リニアモータ方式\磁気浮上方式 | 電磁吸引方式 | 電磁誘導方式 | |

|---|---|---|---|

| 支持・案内分離式 | 支持・案内兼用式 | ||

| 地上一次リニア同期モータ | トランスラピッド(TR-05〜、ドイツ) M-Bahn(旧西ドイツ) CM1(中国) |

超電導リニア(日本) EET(旧西ドイツ) MAGLEV 2000(アメリカ合衆国) | |

| 車上一次リニア誘導モータ | KOMET(旧西ドイツ) EML(日本) |

HSST(日本) バーミンガムピープルムーバ(イギリス) トランスラピッド(TR-02・TR-04、旧西ドイツ) トランスアーバン(旧西ドイツ) ROMAG(アメリカ合衆国) |

|

| 推進方式未定 (リニアモータも可能) |

インダクトラック(アメリカ合衆国) | ||