電気

電気(でんき、英: electricity)とは、電荷の移動や相互作用によって発生するさまざまな物理現象の総称。ただしこれは「電荷」との循環定義である。

電気には、雷、静電気といった日常的な現象の他、電磁場や電磁誘導といった電気工学に応用される現象も含まれる。

エネルギー源として電気を利用できる範囲は広い。交通機関の動力源、空気調和、照明など、多様な用途がある。

商用電源は現代社会のインフラであり、今後も当分の間はその位置に留まると見られている[1]。

また、電気工学は電子工学へ発展し、電気通信、コンピュータなどが開発され、広く普及している。

基礎概念

[編集]電荷

[編集]電荷とは、ある種の素粒子が持つ性質であり、物理学において自然界の4つの根源的な基本相互作用の一つである電磁気力の元となる。電荷は原子内にもともとあり、よく知られる担体としては電子と陽子がある。また電荷は保存量であり、孤立系内の電荷量は系内でどんな変化が起きても変化しない[2]。孤立系内では電荷は物体から物体へ転送され、その転送は直接的な接触の場合もあるし、金属の導線などの伝導体を伝わって行われることもある[3]。静電気とは電荷が物体に(不均衡に)存在する状態であり、通常異なった素材をこすり合わせることで電荷が一方からもう一方に転送されて生じる。

電荷が存在すると電磁気力が発生する。電荷が互いに力を及ぼしあう現象は古くから知られていたが、その原理は古代には分かっていなかった[4]。ガラス棒を布でこすって帯電(電荷を帯びること)させ、それを紐でつるした軽いボールに触れさせると、ボールが帯電する。同様のボールを同じようにガラス棒で帯電させると、2つのボールは互いに反発しあう。しかし一方をガラス棒で帯電させ、もう一方を琥珀棒で帯電させると、2つのボールは互いに引き付け合う。このような現象を研究したのが18世紀後半のシャルル・ド・クーロンで、彼は電荷には2種類の異なる形態があると結論付けた。すなわち、同じ種類の電荷で帯電したものは反発しあい、異なる種類の電荷で帯電したものは引き付け合う[4]。

この力は荷電粒子自身にも働くため、電荷は物体表面に互いに距離をとるように一様に分布する傾向がある。この電磁気力の強さはクーロンの法則で定式化されており、互いの電荷の積に比例し、距離の2乗に反比例する[5][6]。電磁気力は強い相互作用に次いで強い力だが[7]、強い相互作用とは異なりあらゆる距離に働く[8]。ずっと弱い重力相互作用と比較すると、2つの電子が電磁気力で反発しあう力はそれらが重力で引き付け合う力の1042倍である[9]。

電子と陽子の電荷は極性が逆であり、物体全体の電荷は正の場合と負の場合がありうる。一般に電子の電荷を負、陽子の電荷を正とする。この習慣はベンジャミン・フランクリンの業績に由来する[10]。電荷量は記号 Q で表され、その単位はクーロンである[11]。電子はどれも同じ電荷量を持ち、その値は約 −1.6022×10−19 クーロンである。陽子は同じ大きさの極性が逆の電荷量を持つので +1.6022×10−19 クーロンとなる。電荷は物質だけでなく反物質にもあり、それぞれに対応する反粒子は大きさが等しく極性が逆の電荷量を持つ[12]。

電荷量を測定する手段はいくつかある。検電器は最初の電荷測定機器だが、今では授業での実験などでしか使われない。今では電子式のエレクトロメータがよく使われている[3]。

電流

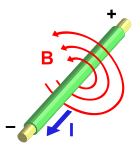

[編集]電荷を持った粒子の移動によって、電流が発生し、その強さはアンペアを単位として計られる。どんな荷電粒子でも移動することで電流を形成できるが、電子が最も一般的である。

歴史的な慣習により、電流の流れる向きは正の電荷の流れる向きとされており、電源の正極から負極に流れるとされる。負の電荷を持つ電子は電荷担体としては最も一般的だが、電気回路での電流の流れる向きと電子の移動する向きは反対である[13]。しかし、状況によっては電流の向きと荷電粒子の移動する向きが一致する場合もあるし、荷電粒子が両方向に同時に移動することもある。様々な状況で電流の流れる方向を便宜的に定めるために、このような規定がある。

物質を電流が流れる過程を電気伝導と呼び、その性質は流れる荷電粒子と物質の性質によって様々である。金属の場合は電子が流れ、電気分解においては電荷を帯びた原子が液体中を流れる。粒子自体の移動速度は極めて遅く、せいぜい毎秒数ミリメートルだが[14]、それによって形成される電場は光速に近い速度で伝播する。そのため、電気信号は導線上で極めて高速に伝送される[15]。

電流はいくつかの目に見える現象を引き起こし、歴史的にはそれらが電流の存在を確認する手段でもあった。水に電流を流すと分解されるという現象は1800年にウィリアム・ニコルソンとアンソニー・カーライルが発見した。これがいわゆる電気分解である。そこからさらに研究が進み、1833年にマイケル・ファラデーが電気分解の法則を解明した[16]。電気抵抗のある物質を電流が流れるとき、局所的な発熱がある。これを研究したのがジェームズ・プレスコット・ジュールで、1840年に数学的に定式化したジュールの法則を導き出した[16]。電流に関する最も重要な発見をしたのはハンス・クリスティアン・エルステッドで、1820年に導線に電流を流したときに近くにあった方位磁針が振れることに気づいた[17]。これが電気と磁気の基本的相互作用の発見であり、そこから電磁気学が発展することになった。

工学や実用的観点では、電流を直流と交流に分類することが多い。これは電流が時間と共に変化するかしないかを示した用語である。直流は電池などが発する電流であり、常に一方向に流れる電流である[18]。交流は電流の流れる向きが定期的に逆転する場合を指す。交流の電流の強さの時間変化は正弦波を描くことが多い[19]。したがって、交流が流れる導体内では電荷が一方向に進むことはなく、短い距離を行ったり来たりすることになる。交流の電流の強さをある程度以上の時間で平均するとゼロになるが、エネルギーはある方向に運搬され、次に反対方向に運搬される。交流には定常的な直流では見られない特性があり、インダクタンスや静電容量に影響を受ける[20]。そういった特性は電源を入れた直後など回路の過渡現象が主題となる場合に重要となる。

電場

[編集]電場の概念は、マイケル・ファラデーによって導入された。電場は電荷によってその周囲の空間に形成され、その電場内に存在する他の電荷に力を及ぼす。2つの電荷の電場の振る舞いは、ちょうど2つの質量の重力場のそれと似ており、広がりは無限だが互いに及ぼしあう力は距離の2乗に反比例する[8]。ただし、電場と重力場には大きな違いが1つある。重力は常に引き付け合う力だが、電場は引き付け合う場合と反発しあう場合がある。惑星のような巨大な物体は全体としてほとんど電荷を帯びていないため、遠距離の電場は通常ゼロである。そのため宇宙規模の距離では本来弱いはずの重力が支配的になる[9]。

電場は空間の位置によって変化し[注釈 1]、ある位置に正の単位電荷量を静止させて置いたとき、その電荷が受ける力の強さがその位置の電場と定義される[21]。この概念上の電荷を試験電荷と呼び、自身の電場が影響を及ぼさないようほとんどないくらいに小さく、しかも磁場を生じないために決して動かないものとする。電場は定義上から力であり、力はベクトル量である。つまり、電場自身もベクトル量であり、大きさと方向がある。明らかに電場はベクトル場である[21]。

静止した電荷が形成する電場を研究する分野が静電気学である。電場は空間の各点における方向に沿って描いた想像上の曲線で視覚化できる。この概念を導入したのはファラデーで[22]、これを「電気力線」と呼び、今も時折見かける。正の点電荷をその電場内で動かそうとした場合、点電荷が通る経路は電気力線に沿ったものになる。ただしこれは物質的存在とは無関係の想像上の概念であり、電気力線の間も含めて空間全体に電場は存在する[22]。静止した電荷から発する電気力線にはいくつかの特性がある。まず、電気力線は正の電荷を始点とし、負の電荷を終点とする。次に、良導体がある場合は常に直角に入っていく。さらに、電気力線同士が交差することはない[23]。

中空の導体では電荷は常にその外側の表面に分布する。従って、その内部のどの位置でも電場はゼロとなる[24]。これがファラデーケージの動作原理であり、金属殻で囲まれた内部は外界の電場から隔離される。

静電気学の知識は高電圧装置の設計において重要である。電場を満たしている媒体には必ず耐えられる電場の強度(電界強度)の限界がある。電界強度がその限界を超えると絶縁破壊がおき、帯電した部分の間に電弧によるフラッシュオーバーが生じる。例えば空気の場合、電極の間が狭いなら電界強度が30kV毎センチメートルを越えると電弧が生じる。電極間の距離が大きい場合は限界がさらに低くなり、1kV毎センチメートルでも電弧を生じることがある[25]。雷はこの現象が自然界で発生したもので、上昇気流によって地面と隔てられて電荷を蓄えた雲が電場を生じ、その強度が空気の限界を超えたときに発生する。大きな雷雲の電位は100MVにもなり、その放電エネルギーは最大で250kWhほどになる[26]。

電界強度は近くに導体があると大きく影響され、特に尖った導体の先端部分に電気力線が集中する。この原理を応用したのが避雷針で、その尖った先端が周辺で発生する雷を引き寄せ、建物を守ることになる[27]。

電位

[編集]

電位の概念は電場の概念と密接な関係がある。電場内に小さな電荷を置こうとすると力を受け、その力に逆らって電荷をその場所に置くことは仕事となる。ある位置の電位とは、単位試験電荷を無限遠からその位置までゆっくり運ぶのに要するエネルギーと定義される。一般にその単位はボルトであり、1ボルトとは無限遠から1クーロンの電荷をその位置に運んでくることが1ジュールの仕事となる位置の電位である[28]。この電位の定義は公式なものだがあまり実用的でない。より実用的な定義として電位差すなわち電圧がある。こちらは単位電荷を2地点間で移動させるのに要するエネルギーと定義される。電場は「保存性」という特殊な性質があり、試験電荷の移動に際して移動経路と移動に必要なエネルギーは無関係である。2地点間の任意の経路で同じエネルギーを要するので、電位差は一意に定まる[28]。ボルトはむしろ電位差の単位として認識されており、電圧は日常的によく使われる。

実用においては、電位の比較・参照の際の基準を定義した方が便利である。定義上は無限遠がそれにあたるが、より実用的には地球自体がそのどこをとっても同じ電位だと仮定することで基準点となる。この基準点をアースまたは接地と呼ぶ。地球は正及び負の電荷の無限の源泉とみなすことができ、そのため電気的には帯電していないし、帯電させることもできないと見なせる[29]。

電位はスカラー量であり、方向はなく大きさだけの量である。これは重力場における高さと似ている。ある高さで物体を離すと重力を発している重力源に向かって落ちていく。同様に電荷をある電位に置くと電場の電気力線に沿って「落ちて」いく[30]。地図に同じ高さの地点を結んだ等高線が描かれるように、電場においても同じ電位の地点を結んだ等電位線を描くことができる。等電位線は電気力線とは直角に交わる。また、電気伝導体の表面は電位が等しいため、電気伝導体の表面とは平行になる。仮に伝導体表面に電位差があってもその電位差をなくすように電荷が移動して等電位になる。

電場は正式には単位電荷に及ぼされる力と定義されているが、電位の概念を使えばもっと実用的で等価な定義が可能である。すなわち、電場とは電位の局所的勾配である。通常ボルト毎メートルで表され、電位の勾配がもっともきつい方向(つまり等電位線が最も密になっている方向)が電場の方向となる[31]。

電磁気学

[編集]

1821年、エルステッドは電流の流れる導線の周囲に磁場が存在することを発見し、電気と磁気に直接的な関係があることがわかった。さらにその相互作用は当時自然界に存在することがわかっていた重力や静電気力とも異なるようだった。方位磁針にかかる力は単に電流の流れる導線との間の引力や斥力といったものではなく、それとは直角な方向の力である[17]。エルステッドはこれを「電気的衝突は回転するように働く」とやや不明瞭に表現した。この力は電流の向きにも依存し、電流を逆向きに流すと力の向きも反対になる[32]。

エルステッドはその発見を完全には解明しなかったが、その現象が相互的であることは述べている。すなわち、電流が磁石に力を及ぼすと同時に、磁場が電流に力を及ぼすということである。この現象をさらに研究したのがアンドレ=マリ・アンペールで、2つの平行な導線にそれぞれ電流を流すと相互に力を及ぼすことを発見した。同じ方向に電流を流すと2つの導線が引き付けあい、逆方向に電流を流すと反発しあう[33]。この相互作用はそれぞれの電流によって生じる磁場同士が介在して起きるもので、アンペアという単位の定義にもこの現象が使われている[33]。

この磁場と電流の関係は極めて重要であり、この現象からマイケル・ファラデーが1821年に電動機を発明した。ファラデーの単極電動機は永久磁石が水銀のプールの中央につき立てられた状態になっている。その上から導線が垂らされていて先端が水銀に浸っている。導線に電流を流すと接線方向に力が働き、導線が磁石の周囲を回るように動く。

1831年、ファラデーは導線を磁場を横切るように移動させるとその両端に電位差が生じることを発見した。これが電磁誘導であり、さらなる研究によってファラデーの電磁誘導の法則と呼ばれる法則を見出した。すなわち、回路に乗じる電位差は、回路を貫く磁束の変化の割合に比例するという法則である。この発見を応用し、ファラデーは銅の円盤を回転させる機械エネルギーを電気エネルギーに変換する世界初の発電機を1831年に発明した。このファラデーの円盤は原始的なもので実用可能なレベルではなかったが、磁気を使って発電できる可能性を示した。

ファラデーとアンペールの業績により、時間と共に変化する磁場が電場を生み出し、時間と共に変化する電場が磁場を生み出すことが示された。つまり、電場または磁場が時間と共に変化すれば、もう一方の場が必然的に誘導される[34]。このような現象は波動の性質を持っており、一般に電磁波と呼ばれる。電磁波については1864年にジェームズ・クラーク・マクスウェルが理論的に解析した。マクスウェルは、電場、磁場、電荷、電流の関係を明確に示す一連の方程式を導出。また彼は電磁波が光速で伝播することを証明し、光も電磁放射の一種であることを示した。マクスウェルの方程式は光、場、電荷を統合し、理論物理学における重要な進歩となった[34]。

歴史

[編集]電気に関する現象は古くから研究されてきたが、科学としての進歩が見られるのは17世紀および18世紀になってからである。しかし、電気を実用化できたのはさらに後のことで、産業や日常生活で使われるようになったのは19世紀後半だった。その後急速な電気テクノロジーの発展により、産業や社会が大きく変化することになった。

語源

[編集]電気を表す英単語 electricity はギリシア語の ηλεκτρον ([elektron], 琥珀)に由来する。古代ギリシア人が琥珀をこする事により静電気が発生する事を発見した故事によるもので、そこから古典ラテン語で electrum、新ラテン語で ēlectricus(琥珀のような)という言葉が生まれ、そこから electricity が派生した。

一方で漢語の「電気」の「電」は雷の別名であり、いわば「電気」というのは「雷の素」といった意味になる。ベンジャミン・フランクリンによる研究はしばしば「雷の正体が電気である事を発見した」と紹介されるが、この文章は字義的な矛盾を含む事になる。もちろん「電気」という漢語がフランクリンの時代以後に作られたからである。

古代

[編集]

電気について知識がなかったころにも、電気を発生させる魚類の電気ショックに気づいていた人々がいた。紀元前2750年ごろの古代エジプトの文献にそういった魚を「ナイル川の雷神」とする記述があり、全ての魚の守護神だと記している。そういった魚類についての記述は、千年以上後の古代ギリシア、古代ローマ、イスラムの学者らの文献にもある[35]。大プリニウスやスクリボニウス・ラルグスといった古代の著作家は、デンキナマズやシビレエイによる感電の例をいくつか記しており、それらの電気ショックが導体を伝わることを知っていた[36]。痛風や頭痛などの患者をそういった電気を発する魚に触れさせるという治療が行われたこともある[37]。雷や他の自然界の電気が全て同じものだという発見は中世イスラムという可能性もあり、15世紀のアラビア語辞書で雷を意味する raad という言葉がシビレエイも表すとされていた[38]。

古代の地中海周辺地域では、琥珀の棒を猫の毛皮でこすると羽根のような軽い物を引き付けるという性質が知られていた。 紀元前600年ごろミレトスのタレスは一連の静電気についての記述を残しているが、彼は琥珀をこすって生じる力は磁力だと信じており、磁鉄鉱のような鉱物がこすらなくても発揮する力と同じものだと考えた[39][40]。タレスがそれを磁力だと考えたことは間違っていたが、後に電気と磁気には密接な関連があることが判明している。古代ギリシア人は、琥珀のボタンが髪の毛のような小さい物を引きつけることや、十分に長い間琥珀をこすれば火花をとばせることも知っていた。イラクで1936年に発見された、紀元前250年頃のものとされる、バグダッド電池なるものはガルバニ電池に似ている。バグダッド電池はパルティア人が電気めっきを知っていた証拠とする説もあるが、これを単に金属棒に巻物を巻いて収め地中に埋めた壺(つまり電池ではない)とする説もある[41]。

近世

[編集]

イタリアの物理学者カルダーノは、『De Subtilitate』(1550年)のなかで[42]、電気による力と磁力とをおそらくは初めて区別した。1600年にイギリスの科学者ウィリアム・ギルバートは、『De Magnete』のなかでカルダーノの業績について詳細に述べ[39]、ギリシア語単語「琥珀」elektron からラテン語単語 electricus を作り出した[43][44]。electricity という英単語の最初の使用は、トーマス・ブラウンの1646年の著作『Pseudodoxia Epidemica』の中にあるとされる[45]。

ギルバートに続いて、1660年にゲーリケは静電発電機を発明した。ロバート・ボイルは1675年に、電気による牽引と反発は真空中で作用し得ると述べた。スティーヴン・グレイは1729年に、物質を導体と絶縁体とに分類した。デュ・フェは、のちに positive(陽)、negative(陰)と称ばれることになる、電気の2つの型を最初に同定した。大量の電気エネルギーの蓄電器の一種であるライデン瓶は、1745年ライデン大学で、ミュッセンブルークによって発明された。ワトソン (William Watson) はライデン瓶で実験し、1747年に静電気の放電は電流に等しいことを発見した。

18世紀中ごろ、ベンジャミン・フランクリンは私財を投じて電気の研究を行い、1752年6月、雷を伴う嵐のなか凧を揚げるという実験を行った[46]。この実験で雷が電気であることを示し、それに基づいて避雷針を発明した[47]。フランクリンは陽電気および陰電気の発明の確立者と見なされることが多い。

近代

[編集]

1773年、ヘンリー・キャヴェンディッシュは荷電粒子間に働く力が電荷の積に比例し、距離の2乗に反比例することを実験で確認。1785年にシャルル・ド・クーロンがクーロンの法則として定式化した。

1791年、ルイージ・ガルヴァーニは動物電気(生体電気)の発見を発表。神経細胞から筋肉に信号を伝える媒体が電気であることを示した(ガルヴァーニ電気)[48]。1800年、アレッサンドロ・ボルタは亜鉛と銅を交互に重ねたボルタの電堆を発明。それまでの静電発電機よりも安定的に動作する電源となった[48]。

1820年、ハンス・クリスティアン・エルステッドが電磁気学の基礎となる電流による磁気作用を発見。アンドレ=マリ・アンペールは現象を再現してさらに詳細な研究を行った。ジャン=バティスト・ビオとフェリックス・サバールは1820年、電流とその周囲に形成される磁場の関係を定式化(ビオ・サバールの法則)。1821年、マイケル・ファラデーはその現象を応用した電動機を発明。1830年、ファラデーとジョセフ・ヘンリーが電磁誘導現象を発見。電気と磁気(と光)の関係を定式化したのはジェームズ・クラーク・マクスウェルで、1861年から1862年の論文 On Physical Lines of Force で発表した。これにはウィリアム・トムソンの1845年の論文が影響を与えた。

ゲオルク・オームは1827年、オームの法則を含む電気回路の数学的解析を発表した[48]。グスタフ・キルヒホフは1845年、キルヒホッフの法則を発見。これらの成果を基にヘルマン・フォン・ヘルムホルツ(1853年)、シャルル・テブナン(1883年、再発見)、鳳秀太郎(?年)が電気回路に関する電圧、電流、電源の考え方を確立した。

このように19世紀前半に電気の研究は大いに進展したが、19世紀後半には電気工学が急速に発展した。ニコラ・テスラは交流を応用した電気機器(交流発電機ほか)を発明。後の電気の発電、送配電に大きな影響を与えた。また、蛍光灯や無線機の発明も行った。トーマス・エジソンは蓄音機、電球などを発明。イェドリク・アーニョシュはダイナモの原理を確立。ジョージ・ウェスティングハウスはテスラの交流電動機の権利を取得し、交流発電・送電システムの確立に寄与した。ヴェルナー・フォン・ジーメンスも電気産業の発展に貢献。アレクサンダー・グラハム・ベルは電話を発明。電気は科学的興味の対象から第二次産業革命の推進力となり、日常生活に欠かせないものへと変貌していった[49]。

物理学における電気

[編集]電子や陽子などの素粒子固有の性質に由来する。古代より、摩擦した琥珀(こはく)に物が吸い寄せられるなどの電気現象が知られており、物質にはこのような性質を持つものと持たないものがあるということがわかっていた。

近代になって物理学が発展すると、これらの現象(電気)は、定量化することができ、また保存されるということがわかった。電気の現象を研究する物理学の分野は電磁気学と呼ばれている。電気が多量にあると思われる場合や逆に少量しかない場合など、条件に応じて、物が吸い寄せられるなどの電気現象にその程度の相違が観察されたり、雷の火花の大きさの程度により、電気にも水量と同様にその嵩があるとして、電気の嵩の多少を示す量として電気の量、即ち「電気量」というものが考えられている。これに対して、「電荷」とは「電気量」の多少を特に問わずに電気が存在しさえすれば足りる時に「電荷」があるなどと言い表し、「電気量」とは少し視点が異なり、電荷量とは言わないことが多い。

電気は正と負の二種類がある。正と正または負と負に帯電した物体同士は反発し合い、正と負に帯電した物体同士は引き合う。その引力あるいは斥力の強さはクーロンの法則により計算することができる。また、これにより「電気量」の単位を決めることもできる。

電気エネルギーは他の様々なエネルギーに変換でき、また逆に他のエネルギーから電気エネルギーにも変換できる。

- → 運動エネルギー : 電動機

- ← 運動エネルギー : 発電機、風力発電、水力発電

- → 化学エネルギー : 電気分解、電気精錬

- ← 化学エネルギー : 電池

- → 熱エネルギー : 電熱器、電磁調理器

- ← 熱エネルギー : 火力発電、原子力発電、太陽熱発電、海洋温度差発電

- → 磁気エネルギー : 電磁石、電磁ブレーキ

- ← 磁気エネルギー : MHD発電

- → 光エネルギー : 照明、発光ダイオード、エレクトロルミネセンス

- ← 光エネルギー : 太陽光発電

- ← 核エネルギー : 原子力電池

電気回路

[編集]

光や動力を得たり、有用な計算をさせるために、電気素子を電気伝導体で繋いだものを、電気回路という。電気回路は、抵抗器、インダクタ、コンデンサ、スイッチ、変圧器、その他の電子部品などから成る。電子回路には半導体などの能動素子が使われており、非線形な挙動を示すため、それを表すには複素解析が必要である。最も単純な電気回路部品は受動素子でかつ線型性を示すもので、一時的にエネルギーを蓄えられるが電力源は含まず、入力に対して線形に反応する[50]。

抵抗器は最も単純な受動素子である。名前が示す通りそれを通る電流に対して電気抵抗を示し、エネルギーの一部を熱に変換する。電気抵抗は導体内を電荷が移動する結果生じる。例えば金属では主に電子同士やイオン同士の衝突によって電気抵抗が生じる。電気工学の基本法則であるオームの法則によれば、抵抗器を流れる電流はその両端の電位差に比例する。多くの物質の電気抵抗値は、広範囲の温度や電流値に対してほぼ一定である。抵抗値の単位オームはゲオルク・オームに因んで命名されたもので、ギリシア文字 Ω で表す。1Ωの抵抗器に1ボルトの電位差を印加すると1アンペアの電流が流れる[50]。

コンデンサは電荷を蓄える機能を持つ素子で、蓄えた電荷によって生じた電場にエネルギーを蓄える。概念的には薄い絶縁層を2枚の導体の板で挟んだ形状で、静電容量を増すために体積に対して表面積を増やすべく、実際には金属薄膜をコイル状に巻いている。静電容量の単位ファラドはマイケル・ファラデーに因んで命名されたもので、F で表す。1ファラドのコンデンサに1クーロンの電荷を蓄えると1ボルトの電位差が生じる。コンデンサを電圧源に接続すると、最初は電流が流れて電荷が蓄積される。しかし、電荷が蓄えられていくと電流は時間と共に減少し、最終的に全く流れなくなる。従ってコンデンサでは定常電流(直流)が流れることはなく、むしろそれを阻止する性質がある[50]。

コイルは一般に導線の巻線であり、そこに流れる電流によって生じた磁場にエネルギーを蓄える素子である。電流が変化するとその磁場も変化し、誘導起電力が生じる。その誘導起電力は電流の時間変化に比例し、その比例定数をインダクタンスと呼ぶ。インダクタンスの単位ヘンリーはジョセフ・ヘンリーに因んだもので、H で表す。1ヘンリーのコイルに1秒間に1アンペアの割合で変化する電流を流すと、1ボルトの誘導起電力が生じる[50]。コイルはある意味でコンデンサとは逆の作用をし、定常電流は自由に流れるが、電流の急激な変化は阻止しようとする。

応用面の話題については電気工学も参照。

発電と電気の利用

[編集]発電と送電

[編集]

前述の通り、電気エネルギーはさまざまな形態のエネルギーへの変換が容易であり、伝送も比較的簡単であるので、現代ではさまざまな分野で必要不可欠のものとなっている。非電気エネルギーを電気に変換することを、発電と呼ぶ。

タレスの琥珀棒の実験は、電気エネルギー生産の最初期の研究だった。その摩擦帯電現象は軽い物なら引き寄せることができ、火花を発生させることもあるが、発電方法としては極めて非効率である[51]。史上初の実用的な電力源は18世紀に発明されたボルタ電池である。ボルタ電池から始まった電池はエネルギーを化学的に蓄え、そこから必要に応じて電気エネルギーを引き出して使うことができる[51]。電池は様々な用途に使える一般的な電力源だが、蓄えているエネルギー量は有限であり、完全に放電すると再充電するか廃棄するしかない。電気エネルギーへの大きな需要に応えるためには、継続的に発電し、電線を通してそれを送電する必要がある。

電力は主に水蒸気で駆動される発電機で発電され、水蒸気を発生させるための熱源としては化石燃料の燃焼や核分裂反応の発生する熱が使われている。あるいは水流や風の持つ運動エネルギーを利用して発電機を駆動する場合もある。蒸気タービンは1884年にチャールズ・アルジャーノン・パーソンズが発明し、何らかの熱源で蒸気タービンを回して発電することで今では全世界の80%の電力を得ている。そういった発電機は1831年のファラデーの円盤とは似ても似つかないものだが、磁場を横切る形で移動する伝導体の両端に電位差が生じるというファラデーの電磁誘導の法則に従って発電している[52]。19世紀末に変圧器が発明され、高電圧低電流でより効率的に電力を送ることが可能になった。送電が効率化されたことで1つの大きな発電所で発電して広い地域に電力を供給できるようになり、規模の経済の効果が発揮されるようになる[53]。

国家規模の電力需要を賄えるほど電気エネルギーを蓄えるのは容易ではないため、電力網には常に必要とされるだけの電気エネルギーを供給し続ける必要がある[53]。そのためには常に電力需要を注意深く予測し、発電所間で常に連携する必要がある。ある程度の発電能力は、急激な電力需要増や何らかの障害への対策としてとって置く必要がある。

国が近代化し経済発展すると共に、電力需要は急激に増大する。アメリカ合衆国では20世紀の最初の30年間、毎年12%電力需要が増加し[54]、最近では発展の著しいインドや中国が似たような増加傾向を示している[55]。歴史的に見て、電力需要の成長率は他のエネルギー形態のそれよりも急激だった[56]。

環境問題への懸念から、風力発電や水力発電といった再生可能エネルギーに注目が集まりつつある。様々な発電技法の環境への影響が議論される中で、これらは相対的にクリーンだとされている[57]。

利用

[編集]

電気はエネルギーの形態としては極めて柔軟であり、その用途は極めて幅広い[58]。1870年代に実用的な電球が発明され、照明が電力の用途として最初に一般に普及した。照明に電気を使うことは新たな危険性を伴っていたが、同時にガス灯などの火をそのまま使う従来の技法に付きまとっていた火災の危険性を大きく低減させることになった[59]。電力網は電気照明のためにまず大都市圏から急激に整備され始めた。

電球が利用しているジュール熱現象は、より直接的に電気ストーブでも利用されている。電気エネルギーをジュール熱に変換して利用することは制御が容易で便利だが、元々の発電で熱エネルギーを電気エネルギーに変換していることを考えると大きな無駄ともいえる[60]。デンマークなどの多くの国々で、新たに建設する建物で電気を熱源として利用することを制限または禁止する法律が成立している[61]。しかしながら電気は冷却[62]や空調のエネルギー源としてよく使われていて、その分野の需要増が電力需要全体を押し上げている[63]。

電気は電気通信にも使われている。中でも電信は1837年、チャールズ・ホイートストンとウィリアム・フォザギル・クックが最初に商業化した。1860年代には大陸間の電信網、さらには大西洋横断電信ケーブルができ、電気によって数分で世界中に通信可能となった。光ファイバー技術も通信の一部を担うようになったが、やはり通信の大部分は電気が担っている。

電磁気学的現象を目に見える形で使っている例として電動機があり、クリーンで効率的な動力源となっている。ウインチなど据え置き型では電力供給が容易だが、電動輸送機器のような電動機自体が移動する用途では、電池を搭載して電力を供給するか、集電装置のような機構で電力を供給する必要があり、移動距離や移動範囲が制限されている。

20世紀最大の発明の1つであるトランジスタ[64]は、現代のあらゆる電子回路の基本素子である。最近の集積回路には、数センチ平方メートルの中に数十億個の微細なトランジスタが含まれている。

日常用語における電気

[編集]日常的に電気という場合、下記のように様々な意味で用いられる。

- 電荷または電流(例: 「電気が流れる」)

- 電流を流す力(電圧、起電力と同義)

- エネルギーの一種(電力または電力量と同義)

- 電球、または電気を使用した照明器具の俗称(例: 「電気をつける」)

- 電気屋 - 家電製品を販売する店(電器店)。電気そのものを販売しているのは電力会社であるが、一般的にそれを指して言うことはほぼ無い。ただし、電気に携わる研究者ないし技術者が自らを「電気屋」と呼称する事はあり得る。

- 商用電源(電力会社が販売する電力)の俗称

電気と自然界

[編集]生理学的効果

[編集]人間の身体に電圧がかかると細胞に電流が流れ、比例関係にあるわけではないが、電圧が高いほど流れる電流も大きくなる[65]。知覚されるしきい値は供給周波数や電流の流れる経路によって異なるが、知覚されやすい周波数でだいたい0.1mAから1mAである。ただし、条件によっては1μAであっても電気振動を知覚する場合がある[66]。電流が十分強ければ筋肉が収縮し、心臓の筋肉が細動し、熱傷を生じる[65]。電気伝導体が帯電しているかどうかは一見しただけではわからないため、電気は一般に危険なものとされている。感電による苦痛は強烈な場合もあるため、電気は拷問の手法にも採用されてきた。感電によって死に至ることもある。死刑の手段として感電を使う電気椅子もあるが、最近ではそういった死刑手段は使われなくなる傾向にある[67]。逆に人工的な電気エネルギーで生体電気現象の復帰を促す治療方法として電気的除細動がある。

自然界における電気現象

[編集]

電気は人類の発明品ではなく、自然界にも様々な形で見られ、その代表例が放電現象の雷である。放電現象には他にセントエルモの火もある。触覚や摩擦による静電気や化学結合といった巨視的レベルでよく見られる相互作用は、原子スケールでの電場間の相互作用に起因している。地磁気は地球の核を流れる電流で生まれた天然のダイナモによって生じていると考えられている(ダイナモ理論)[68]。石英や砂糖のような結晶は、圧力を加えられると電位差を生じる[69]。これを圧電効果と呼び、1880年にピエール・キュリーとジャック・キュリーが発見した。この効果は可逆的で、圧電性のある物質に電圧を印加すると、その形状が微妙に変化する[69]。

サメ(とくにシュモクザメ)などの生物は電場の変化を知覚し反応する。これを電気受容感覚と呼ぶ[70]。捕食や防御のために自ら電気を発生させる生物もあり、それを生物発電と呼ぶ[36]。例えばデンキウナギ目のデンキウナギは筋肉細胞が変化した「発電板」を持ち、高電圧を発生することで獲物を探し麻痺させる[36][37]。全ての動物は細胞膜に沿って活動電位と呼ばれる電圧パルスを発生させて情報を伝え、神経細胞による神経系によって筋肉まで情報伝達する[71]。感電はこのシステムを刺激し、筋肉を収縮させる[72]。活動電位は特定の植物や動物においてその活動を調整する役目を果たしている[71]。心電図や筋電図はそういった神経系の電位差を測定して図示するもので、脳波は脳内の電気活動を間接的に測定して図示するものである。

電気を放つ主な生物

[編集]- 強電気魚

- 弱電気魚

・ブラック・ゴースト ・メガネウオ ・種々のナイフフィッシュ ・エレファントノーズフィッシュ等の電気魚

- 電気感覚のみを有し電気器官のない電気魚

・ヤツメウナギ ・肺魚 ・サメ(主にシュモクザメ、チョウザメ) ・エイ ・ガンギエイ ・パドルフィッシュ ・例外としてカモノハシ(魚ではないが電気感覚はある)[73]

文化と電気

[編集]

19世紀から20世紀初めにかけて、産業が発達していた西洋においても一般大衆にとって電気は日常生活の一部ではなかった。当時の大衆文化では電気を不思議な魔法のような力として描くことが多く、生きものを殺したり、死者を蘇らせたり、自然の法則に反する力を発揮するものとして描かれていた[74]。そのような見方は1771年、ルイージ・ガルヴァーニが動物電気を応用して死んだカエルの脚をけいれんさせる実験を行ったことに端を発している。そして、明らかに死んだ人間が電気の刺激で息を吹き返したという話がガルヴァーニの研究のすぐ後に医学誌に報告された。『フランケンシュタイン』(1819) を書いたメアリー・シェリーもそれらの話を知っていたが、彼女は怪物を生き返らせた方法について特に固有名詞を挙げていない。電気を使った怪物の復活は後のホラー映画の定番となった。明治時代の日本では1912年に東京市内の家庭電灯がほぼ完全に普及するが、同時に最新の代名詞ともなっており、電気ブランなど電気とは無関係の商品名にも使われた。

第二次産業革命の生命線として電気が徐々に大衆にもなじみのあるものになっていくと、肯定的に捉えられることが多くなっていった[75]。ラドヤード・キップリングは1907年の詩 Sons of Martha で、電気に関わる技師について "finger death at their gloves' end as they piece and repiece the living wires"(手袋の端で死に触れ、生きたワイヤーを繕う)と記している[75]。ジュール・ヴェルヌの作品や《トム・スイフト》ものなどの冒険小説では、電気を動力源とする乗り物が重要な役割を演じた[75]。トーマス・エジソン、チャールズ・スタインメッツ、ニコラ・テスラといった科学者も含めて、実在か架空かを問わず電気に精通した人は一般に大衆からは魔法使いのような力を持っているとみなされた[75]。

1950年代には電気は物珍しいものから日常生活に不可欠なものへと変貌し、なんらかの災害が起きたことを示すことの多い「停電」のときだけ注意を惹くようになった[75]。停電がおきないよう電力網を維持している作業員たちはグレン・キャンベルのヒット曲「ウィチタ・ラインマン」 (1968) で無名のヒーローとして歌われている[75]。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ ほとんど全ての電場は空間の位置によって変化する。例外としては、無限に広がる平面の導体が帯電している場合の電場は一様である。

出典

[編集]- ^ Jones, D.A., “Electrical engineering: the backbone of society”, Proceedings of the IEE: Science, Measurement and Technology 138 (1): 1–10

- ^ Trefil 2003, p. 74

- ^ a b Duffin 1980, pp. 2–5

- ^ a b Sears 1982, p. 457

- ^ 「同種の電気を蓄えた2つの小さな球の間の斥力は、2つの球の中心間の距離の2乗に反比例する」 Charles-Augustin de Coulomb, Histoire de l'Academie Royal des Sciences, Paris 1785.

- ^ Duffin 1980, p. 35

- ^ National Research Council 1998, pp. 215–216

- ^ a b Umashankar 1989, pp. 77–79

- ^ a b Hawking 1988, p. 77

- ^ Shectman 2003, pp. 87–91

- ^ Sewell 1902, p. 18. The Q originally stood for 'quantity of electricity', the term 'electricity' now more commonly expressed as 'charge'.

- ^ Close 2007, p. 51

- ^ Ward, Robert (1960), Introduction to Electrical Engineering, Prentice-Hall, p. 18

- ^ Duffin 1980, p. 17

- ^ Solymar 1984, p. 140

- ^ a b Duffin 1980, pp. 23–24

- ^ a b Berkson 1974, p. 370 なお、講義の後という文献や講義の最中だったという文献もある。

- ^ Bird 2007, p. 11

- ^ Bird 2007, pp. 206–207

- ^ Bird 2007, pp. 223–225

- ^ a b Sears 1982, pp. 469–470

- ^ a b Morely & Hughes 1994, p. 73

- ^ & Sears 1982, p. 479

- ^ Duffin 1980, p. 88

- ^ Naidu & Kamataru 1982, p. 2

- ^ Naidu & Kamataru 1982, pp. 201–202

- ^ Rickards 1985, p. 167

- ^ a b Sears 1982, pp. 494–498

- ^ Serway 2006, p. 500

- ^ Saeli, Sue, Using Gravitational Analogies To Introduce Elementary Electrical Field Theory Concepts 2007年12月9日閲覧。

- ^ Duffin 1980, p. 60

- ^ Thompson 2004, p. 79

- ^ a b Morely & Hughes 1994, pp. 92–93

- ^ a b Sears 1982, pp. 696–700

- ^ Moller & Kramer 1991, pp. 794–6

- ^ a b c Bullock 2005, pp. 5–7

- ^ a b Morris 2003, pp. 182–185

- ^ The Encyclopedia Americana; a library of universal knowledge (1918), New York: Encyclopedia Americana Corp

- ^ a b Stewart 2001, p. 50

- ^ Simpson 2003, pp. 6–7

- ^ Frood, Arran (27 February 2003), Riddle of 'Baghdad's batteries', BBC 2008年2月16日閲覧。

- ^ Cardano, Girolamo, De subtilitate rerum. Libri XXI. Nuremberg, Johann Petreius, 1550. Described at [1], facsimile here.

- ^ Baigrie 2006, pp. 7–8

- ^ Douglas Harper (2001). Online Etymology Dictionary: electric. Retrieved August 29, 2006.

- ^ Chalmers 1937, pp. 75–95

- ^ Srodes 2002, pp. 92–94 フランクリンが単独でこの実験を行ったかは定かではないが、一般にフランクリン1人の業績とされている。

- ^ Uman 1987

- ^ a b c Kirby 1990, pp. 331–333

- ^ Marković, Dragana, The Second Industrial Revolution 2007年12月9日閲覧。

- ^ a b c d Edminister 1965

- ^ a b Dell & Rand 2001, pp. 2–4

- ^ McLaren 1984, pp. 182–183

- ^ a b Patterson 1999, pp. 44–48

- ^ Edison Electric Institute, History of the U.S. Electric Power Industry, 1882-1991 2007年12月8日閲覧。

- ^ IndexMundi, China Electricity - consumption 2007年12月8日閲覧。

- ^ National Research Council 1986, p. 16

- ^ National Research Council 1986, p. 89

- ^ Wald, Matthew (21 March 1990), “Growing Use of Electricity Raises Questions on Supply”, New York Times 2007年12月9日閲覧。

- ^ d'Alroy Jones 1967, p. 211

- ^ ReVelle 1992, p. 298

- ^ Danish Ministry of Environment and Energy, “F.2 The Heat Supply Act”, Denmark´s Second National Communication on Climate Change, オリジナルの2008年1月8日時点におけるアーカイブ。 2007年12月9日閲覧。

- ^ Brown 2002

- ^ Hojjati, B.; Battles, S., The Growth in Electricity Demand in U.S. Households, 1981-2001: Implications for Carbon Emissions 2007年12月9日閲覧。

- ^ Herrick 2003

- ^ a b Nasser 2008, pp. 552–554

- ^ Sverre 2000, pp. 301–309

- ^ Lipschultz & Hilt 2002, p. 95

- ^ Encrenaz 2004, p. 217

- ^ a b Lima-de-Faria & Buerger 1990, p. 67

- ^ Ivancevic 2005, p. 602

- ^ a b Kandel, Schwartz & Jessell 2007, pp. 27–28

- ^ Davidovits 2007, pp. 204–205

- ^ [2]電気魚ってなんだ?

- ^ Van Riper 2002, p. 69

- ^ a b c d e f Van Riper 2002, p. 71

参考文献

[編集]- Baigrie, Brian (2006), Electricity and Magnetism: A Historical Perspective, Greenwood Press, ISBN 0-3133-3358-0

- Bird, John (2007), Electrical and Electronic Principles and Technology, 3rd edition, Newnes, ISBN 978-0750-68556-6

- Berkson, William (1974), Fields of Force: The Development of a World View from Faraday to Einstein, Routledge, ISBN 0-7100-7626-6

- Brown, Charles E. (2002), Power resources, Springer, ISBN 3540426345

- Bullock, Theodore H. (2005), Electroreception, Springer, ISBN 0387231927

- Chalmers, Gordon (1937), “The Lodestone and the Understanding of Matter in Seventeenth Century England”, Philosophy of Science 4 (1): 75–95, doi:10.1086/286445

- Close, Frank (2007), The New Cosmic Onion: Quarks and the Nature of the Universe, CRC Press, p. 51, ISBN 1-5848-8798-2

- d'Alroy Jones, Peter (1967), The Consumer Society: A History of American Capitalism, Penguin Books

- Davidovits, Paul (2007), Physics in Biology and Medicine, Academic Press, ISBN 9780123694119

- Dell, Ronald; Rand, David (2001), Understanding Batteries, Royal Society of Chemistry, ISBN 0854046054

- Duffin, W.J. (1980), Electricity and Magnetism, 3rd edition, McGraw-Hill, ISBN 007084111X

- Edminister, Joseph (1965), Electric Circuits, 2nd Edition, McGraw-Hill, ISBN 007084397X

- Encrenaz, Thérèse (2004), The Solar System, Springer, ISBN 3540002413

- Grimnes, Sverre (2000), Bioimpedance and Bioelectricity Basic, Academic Press, ISBN 0-1230-3260-1

- Hammond, Percy (1981), Electromagnetism for Engineers, Pergamon, ISBN 0-08-022104-1

- Hawking, Stephen (1988), A Brief History of Time, Bantam Press, ISBN 0-553-17521-1

- Herrick, Dennis F. (2003), Media Management in the Age of Giants: Business Dynamics of Journalism, Blackwell Publishing, ISBN 0813816998

- Ivancevic, Vladimir & Tijana (2005), Natural Biodynamics, World Scientific, ISBN 9812565345

- Kandel, E.; Schwartz, J.; Jessell, T. (2000), Principles of Neural Science, McGraw-Hill Professional, ISBN 0838577016

- Kirby, Richard S. (1990), Engineering in History, Courier Dover Publications, ISBN 0486264122

- Lima-de-Faria, José; Buerger, Martin J. (1990), Historical Atlas of Crystallography, Springer, ISBN 079230649X

- Lipschultz, J.H.; Hilt, M.L.J.H. (2002), Crime and Local Television News, Lawrence Erlbaum Associates, ISBN 0805836209

- McLaren, Peter G. (1984), Elementary Electric Power and Machines, Ellis Horwood, ISBN 0-85312-269-5

- Moller, Peter; Kramer, Bernd (December 1991), “Review: Electric Fish”, BioScience (American Institute of Biological Sciences) 41 (11), doi:10.2307/1311732

- Morely, A.; Hughes, E (1994), Principles of Electricity, Fifth edition, Longman, ISBN 0-582-22874-3

- Morris, Simon C. (2003), Life's Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe, Cambridge University Press, ISBN 0521827043

- Naidu, M.S.; Kamataru, V. (1982), High Voltage Engineering, Tata McGraw-Hill, ISBN 0-07-451786-4

- National Research Council (1986), Electricity in Economic Growth, National Academies Press, p. 16, ISBN 0309036771

- National Research Council (1998), Physics Through the 1990s, National Academies Press, ISBN 0309035767

- Nilsson, James; Riedel, Susan (2007), Electric Circuits, Prentice Hall, ISBN 978-0131989252

- Patterson, Walter C. (1999), Transforming Electricity: The Coming Generation of Change, Earthscan, ISBN 185383341X

- ReVelle, Charles and Penelope (1992), The Global Environment: Securing a Sustainable Future, Jones & Bartlett, ISBN 0867203218

- Rickards, Teresa (1985), Thesaurus of Physics, HarperCollins, p. 167, ISBN 0-0601-5214-1

- Sears, Francis (1982), University Physics, Sixth Edition, Addison Wesley, ISBN 0-2010-7199-1

- Serway, Raymond A. (2006), Serway's College Physics, Thomson Brooks, ISBN 0-5349-9724-4

- Sewell, Tyson (1902), The Elements of Electrical Engineering, Lockwood

- Shectman, Jonathan (2003), Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions, and Discoveries of the 18th Century, Greenwood Press, ISBN 0-3133-2015-2

- Simpson, Brian (2003), Electrical Stimulation and the Relief of Pain, Elsevier Health Sciences, ISBN 0-4445-1258-6

- Solymar, L. (1984), Lectures on electromagnetic theory, Oxford University Press, ISBN 0-19-856169-5

- Srodes, James (2002), Franklin: The Essential Founding Father, Regnery Publishing, pp. 92–94, ISBN 0895261634

- Stewart, Joseph (2001), Intermediate Electromagnetic Theory, World Scientific, ISBN 9-8102-4471-1

- Thompson, Silvanus P. (2004), Michael Faraday: His Life and Work, Elibron Classics, ISBN 142127387X

- Tleis, Nasser (2008), Power System Modelling and Fault Analysis, Elsevier, ISBN 978-0-7506-8074-5

- Trefil, James (2003), The Nature of Science: An A–Z Guide to the Laws and Principles Governing Our Universe, Houghton Mifflin Books, ISBN 0-6183-1938-7

- Uman, Martin (1987) (PDF), All About Lightning, Dover Publications, ISBN 048625237X

- Umashankar, Korada (1989), Introduction to Engineering Electromagnetic Fields, World Scientific, ISBN 9971509210

- Van Riper, A. Bowdoin (2002), Science in popular culture: a reference guide, Westport: Greenwood Press, ISBN 0-313-31822-0

- Benjamin, P. (1898). A history of electricity (The intellectual rise in electricity) from antiquity to the days of Benjamin Franklin. New York: J. Wiley & Sons.

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- 電気学会

- 電気事業連合会

- Home Electrical Systems | HomeTips

- Electricity around the world

- Electricity Misconceptions

- Understanding Electricity and Electronics in about 10 Minutes

- 『電気』 - コトバンク