ライデン瓶

ライデン瓶(ライデンびん)は、静電気を蓄える装置。

歴史

[編集]1746年にオランダのピーテル・ファン・ミュッセンブルーク(ピーター・ヴァン・マッシェンブレーケ)がガラス瓶と水を使い電気を貯める仕組みを発見し、不要な部分が取られ発明されたとされるが[1]、このような器具で静電気を溜めることができることは、その3ヶ月前に遠ポメラニア出身の牧師エヴァルト・ゲオルク・フォン・クライスト(Ewald Georg von Kleist)が発見している[2]。

構造

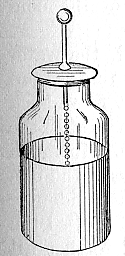

[編集]ガラス瓶の内側と外側を金属(鉛など)でコーティングしたもので、内側のコーティングは金属製の鎖を通して終端が金属球となっているロッドに接続される[1]。通常、電極とプレートで構成され、これらが二つの電気伝導体となる。これらが誘電体(=絶縁体。例えばガラス)によって切り離され、そこに電圧をかけると電荷が貯まることになる。原理的にはコンデンサと同じである。

当初は、ガラス瓶の中に電気が溜まると考えられていたが、実際には、上に示したように絶縁された2つの導体の表面に溜まっているのであって、その間の空間には電気エネルギーが溜まっていることになる。 ライデン瓶は一度に数千ボルトの電圧を発生することができるが電流が小さいため強く感じることは無い。

仕組み

[編集]このような仕組みで、静電気を発生している。

- 瓶の内側と外側に金属の膜(錫箔[3])を貼ったガラス瓶に鎖の付いた真鍮の金属球をさして内側の金属の膜と接触させる。

- 差した金属球の先に、摩擦起電機で帯電させた導体を触れさせる[4]。

- ガラスを挟んだ金属の膜同士が帯電する。

- 金属球の先から溜まった静電気を一気に放電させる[1]。

名前の由来

[編集]オランダのライデン大学(オランダ語:Universiteit Leiden)で発明されたため、「ライデン瓶」の名がある[1]。ライデン瓶を使ったベンジャミン・フランクリンの雷の実験が有名であるため、日本ではしばしば「雷電瓶」と誤解される。

応用装置

[編集]平賀源内が復元したことで知られるエレキテルに、摩擦で生じた静電気を貯める機構として鉄くずを中に満たしたライデン瓶が用いられている[5]。

数メートルもある摩擦起電機と25本ものライデン瓶を使ったマールムの起電機という巨大な装置にも使われた[6]。

実験

[編集]これらの実験に使われた。

- 主な電気の実験

- ベンジャミン・フランクリンの凧揚げの実験[7]

静電容量

[編集]静電容量は、フラスコに錫箔と真鍮の削り屑を入れたもので250pF [8]、プラスチックコップ2個にアルミ箔を巻きつけて作ったライデン瓶の電気容量は100pF以下、帯電電圧は約10kV程度と見積もられる[9]。現在の電子回路に使われているコンデンサと比較すると、それほど大きなものではない。しかし、高い電圧を加えることによって多量の電荷を蓄えることが可能で、使い方によっては感電を生じさせるほどの威力を持っている。

簡易版ライデン瓶(ライデンコップ)

[編集]コップを使用した簡易版ライデン瓶を作ることができる。ガラス瓶をコップ、錫箔をアルミホイル、摩擦起電機を塩ビパイプとティッシュで代用している[10]。

脚注

[編集]- ^ a b c d うえたに夫婦(2019)、p.80

- ^ “クーロンの法則と静電界”. p. 4. 2019年12月30日閲覧。

- ^ , 精選版 日本国語大辞典. “ライデン瓶(ライデンびん)とは”. コトバンク. 2019年12月30日閲覧。

- ^ ミカどん (2018年1月22日). “コンデンサの歴史①~蓄電池よりも早く生まれた「静電気」を溜めるしくみ~”. 省エネ・創エネに関する基本・最新情報を中心に配信中|ミカドオンライン. 2019年12月29日閲覧。

- ^ うえたに夫婦(2019)、p.85

- ^ うえたに夫婦(2019)、p.82

- ^ うえたに夫婦(2019)、p.81

- ^ “ライデン瓶”. labs.eecs.tottori-u.ac.jp. 2019年12月30日閲覧。

- ^ 『たのしくわかる物理実験事典』東京書籍、1998年、444頁。ISBN 4-48773138-0。

- ^ うえたに夫婦(2019)、p.83

参考文献

[編集]うえたに夫婦 (2019年11月1日). 歴史に残るにはワケがある!実験器具のゆかいな博物館 ビーカーくんとすごい先輩たち. 誠文堂新光社. ISBN 978-4-416-61968-1