転炉

転炉(てんろ、converter)は、製鉄所等の設備の1つで鉄や銅などの金属精錬専用の炉である。

回転できる炉(rotator)だから「転炉」というのは本来の意味ではなく、銑鉄を鋼に転換する炉、つまり「転換炉」(converter)に由来している。転炉による精錬法の発明者の1人のヘンリー・ベッセマー(Henry Bessemer, 1813-1898)が使い始めた言葉である。

製鋼用転炉

[編集]概要

[編集]製鋼用転炉は製鉄所、特に鉄鉱石を溶解して銑鉄を作る高炉工程、銑鉄を処理して鋼鉄にする転炉工程、できた鋼鉄を最終製品の鋼板や鋼材にする圧延工程からなる、銑鋼一貫製鉄所の設備の一つである。

鉄の性質は、含まれる炭素の量で大きく変わる。鉄鉱石を溶解して直接取り出した炭素が多い銑鉄は、もろくて可塑性がなく、叩いたり、曲げたりすると割れてしまう。もろい銑鉄から炭素を除去すると強靭な鋼鉄となって可塑性を持ち(靱性が高まり)、曲げたり、延ばしたりの加工が可能になる。転炉は、銑鉄から炭素を除去して鋼鉄にするための設備である。

高炉で鉄鉱石を還元することによって産出された銑鉄は、溶銑(溶融銑鉄)のまま「トーピードカー(混銑車)」または「溶銑鍋台車」という特別な貨車で溶銑予備処理(不純物を分離しやすくする前処理)した後、転炉に運ばれる。転炉で溶銑は炭素を除去され「溶鋼」(溶融鋼鉄)へと転換される。転炉が一回の工程で精錬する鋼はおおよそ200トンから300トンである。製鉄所の製造ロットの基本は転炉の処理能力で決まる。

転炉工程が終了した溶鋼は、さらに硫黄などを取り除いたり合金元素の添加などで成分を微調整する二次精錬を行った後、鋼片として固めるための連続鋳造工程へと運ばれる。

転炉の役割

[編集]| 製鋼過程の例 |

|---|

| 鉄鉱石 |

| ↓ |

| 高炉 - 鉄鉱石から銑鉄を取り出す |

| ↓ |

| 溶銑予備処理 - 不純物を酸化させる |

| ↓ |

| 転炉 - 不純物を取り除き鉄鋼にする |

| ↓ |

| 二次精錬 - 成分を微調整する |

| ↓ |

| 連続鋳造 - 一定の形の半製品をつくる |

| ↓ |

| 圧延 - 半製品を加工して製品にする |

| ↓ |

| 出荷 |

転炉の役割の1つは、溶銑中にある炭素を取り除く脱炭である。高炉で使われる還元剤は、コークス中の炭素および一酸化炭素ガスなので、還元と同時に浸炭が起こってしまい、高炉で得られる銑鉄は約4 %の炭素を含む。転炉内の銑鉄に空気や酸素を主体とするガスを吹き付けると、銑鉄に含まれる炭素が燃えて失われ、溶鋼へと転換される。

また、もう1つの重要な役割は銑鉄に含まれる不純物の除去である。転炉内に吹き付けた酸素は、溶銑中にあるケイ素やリン、マンガンなどと反応して、それぞれ二酸化ケイ素 SiO2 やリン酸イオン PO43− を生成する。比重の違いのため、不純物を含んだスラグは溶鋼の上に浮かぶ。このようにして、スラグと溶鋼を分離できる。その後、スラグを除去することによって、銑鉄に含まれていた不純物をまとめて除去できる。

転炉内で起こる主な酸化反応式は以下のとおりである。

炭素の除去

ケイ素の除去

リンの除去

マンガンの除去

スラグ内の反応

なお、高温になると鉄は酸素と化合しにくくなるので、以下の反応はあまり起こらない。

転炉の構造

[編集]転炉の形は樽型やセイヨウナシ型である。軸が取り付けられていて、前後に自由に回転できる。溶銑の注入時や溶鋼の排出時は炉を傾けて、精錬時(反応時)は炉を立てた状態で使用する。このような形はベッセマーが発明した。現在でもほとんど同じ構造で使われている。以下の図では、転炉の底部から空気を吹き込んでいる。このような構造の転炉を底吹転炉という。

転炉の外部は鋼鉄で作られていて、内部は高熱や衝撃に耐える耐火レンガで内張りされている。転炉内の温度は約1600 – 1800°Cにもなる。転炉内で空気や酸素を主体とするガスを吹き込んだ時、酸化熱が発生するので熱の補給は必要ない。転炉で発生する排ガス(転炉ガス)は、排ガスボイラによって発電したり、熱を圧延工程に送るなど再利用している。転炉には溶銑だけでなく、鉄スクラップも少量(総投入重量の5%–10%程度)入れている。また、転炉内の反応が進みすぎて想定温度よりも高くなった場合は、温度を下げる目的で鉄スクラップを少量入れることがある。

-

溶銑の注入

-

精錬

赤色の部分は溶鋼。矢印で示す黄色の層はスラグ。以下の画像も同様。 -

溶鋼の取り出し

製鋼用転炉の種類と歴史

[編集]転炉発明以前

[編集]転炉が発明されるまでは、鋼鉄を作るには1783年にヘンリー・コート が発明した「パドル法 (Puddling process)」が使われていた。しかし、パドル法で鋼鉄(錬鉄)を作るのは非常に手間がかかった。当時、鋼鉄は貴金属並に非常に値段が高い製品だった。そのような状況では、現代のようにあらゆるところに鋼鉄材料を使うわけにはいかず、当時は橋など大きな構造物(建築物)に鉄が使われることは少なかった。

ベッセマー転炉

[編集]

ベッセマー転炉とは、1856年、イギリスの技術者ヘンリー・ベッセマーが発明した世界初の転炉である。革命的な製鋼法であり、この転炉を使った製鋼法を「ベッセマー法」という。ベッセマー転炉の基本的な構造は底吹転炉である。溶銑を入れる口と、溶鋼が出る口は同じである。

1856年、イギリスのチェルトナムで行われた学会で、ベッセマーは「火なしでの鍛鉄と鋼の製造」の題目で講演した[1]。この講演で転炉は「空気を吹き込むだけで酸化熱が発生し、この熱で反応が進むので、熱の補給が必要ない炉」つまり「火を使わない炉」として絶賛された。一般的なベッセマー転炉は、25トンの銑鉄をたったの30分で鋼鉄に転換できた。これは、それまでの何十倍の効率で鋼鉄が生産できることを意味していた。ベッセマー転炉によって安価な鋼鉄が大量生産できるようになり、それまでは設計図上の世界だった鋼鉄の橋・鋼鉄の建築物(高層ビル)・高性能の鉄道レール・大型船・大規模工場などが現実的なものとなっていき、世界は「鉄の時代」から「鋼の時代」へと変わっていった。

革命的な製鋼法だったベッセマー転炉だが、欠点はあった。ベッセマー転炉炉壁の耐火煉瓦は、酸性酸化物である珪石でできていたため不純物であるリンがどうしても除去できなかった。リンを酸化してリン酸とし、それをスラグに含ませて除去すればよいが、珪石で出来た耐火煉瓦ではリン酸を溶かし込みやすいスラグが出来なかった。石灰(塩基性)を投入すればリン酸がスラグに溶け込むが、このスラグは塩基性のため酸性酸化物の炉壁と激しく反応してしまい、転炉の耐久性を失わせた。かといって、リンを含む鋼は割れやすくて使い物にならない。そのため、ベッセマー転炉ではリンを含む鉄鉱石(燐鉱石)が使えなかった。ヨーロッパで産出される鉄鉱石のうち、燐鉱石は9割だったため、ベッセマー転炉で使用できる鉄鉱石は1割だけだった。ベッセマーが実験で使っていた鉄鉱石は、偶然にもリンがほとんど含まれていなかった。この欠点のため、依然としてパドル法は残っていた。この問題を解決したのが、22年後に現れた耐火材料に塩基性のドロマイトを用いたトーマス転炉である。

なお、アメリカで産出される鉄鉱石はリンをあまり含まない鉄鉱石だったため、アメリカではベッセマー法が積極的に採用されて鉄鋼業が飛躍的に発展していった。

トーマス転炉

[編集]

トーマス転炉とは、1878年にイギリス人裁判所書記シドニー・ギルクリスト・トーマスと彼のいとこの製鉄所技術者パーシー・カーライル・ギルクリストが共同で発明した転炉である。この転炉を使った製鋼法を「トーマス法」という。トーマス転炉の基本的な構造はベッセマー転炉と同様に底吹転炉である。この転炉は塩基性耐火煉瓦を使用することによってベッセマー転炉の欠点を解決した。

トーマスらは、ベッセマー転炉の欠点を解消するために新しい内張りの耐火煉瓦を発明した。この耐火煉瓦は、酸性酸化物ではなく塩基性酸化物で出来ていた。耐火煉瓦のベースは酸化カルシウムと酸化マグネシウムから出来ていて、酸化カルシウムと酸化鉄があればリンをスラグに溶かし込むことが可能だった。こうしてリンが溶け込みやすい塩基性のスラグを作って、リンもまとめて除去するやりかただった。そして、塩基性の耐火煉瓦は、塩基性のスラグとは反応しなかった。解決するための原理は簡単だが、転炉内の高温、溶銑注入時の衝撃、操業時と休業時の激しい温度差、反応ガスなどに耐えられるような塩基性耐火煉瓦を開発することが難しかった。

燐鉱石も使用できるトーマス転炉が発明されたことにより、世界中でトーマス転炉が広まった。トーマス転炉の発明は、鉄鉱石の産出地図を塗り替えるほど影響があった。特に、独仏国境地帯にあるロレーヌやルクセンブルクに大量に埋蔵されていたミネット鉱の高燐鉱石が使用可になったことより、フランスのロレーヌ地域やドイツのルール地域の製鉄業は発展した。そして、燐鉱石も使用できるトーマス転炉により、完全に時代遅れとなったパドル法は消滅した。

川崎市市民ミュージアムには世界で唯一保存されているトーマス転炉がある。

現代の転炉

[編集]- LD転炉

- 炉の上部から水冷ランスで、高圧(約1 MPa)の純酸素を炉内の溶銑中に吹き込む方式の転炉である。1952年にオーストリアのリンツ (Linz) 工場、1953年にドナウ(Donawitz)工場で開発されたのでLDという名前が付いている。純酸素上吹転炉ともいう。この転炉を使った製鋼法をLD転炉法という。

- LD転炉は、空気ではなく酸素を上から吹き込むことに特徴がある。LD転炉法以前のように空気をそのまま吹き入れれば、空気の80 %を占める窒素が、転炉内の温度を下げ、そして鋼鉄中に混じる不純物となってしまう。窒素を除去する事でこういった弊害が除かれた。また偶然のことから、高圧の酸素ならパイプを溶けた鉄の奥まで差し込まなくとも、上から吹き込むだけで転炉内が十分攪拌できることがわかった。

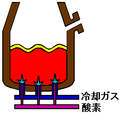

- 純酸素底吹転炉

- 炉の底部から酸素を吹き込む方式の転炉である。1970年代に開発された。底部から酸素を吹き込む方が攪拌力が強く、炉内の反応速度が速い。しかし、溶銑上部の温度が上がりにくかったり、過剰な攪拌も見られるなど欠点がある。酸素を吹き込むため反応時の温度が高くなって底部のパイプが損傷しやすいために、アルゴンなどの不活性ガスを2重パイプの外側に通して内側の酸素と同時に吹き込む構造になっている。

- 純酸素上底吹転炉

- 純酸素底吹転炉では酸素による発熱が炉底部の損耗を早め、溶銑上部の温度が上がり難いなどの問題があった。純酸素上底吹転炉では、上吹きで高圧の純酸素を吹き込みながら、同時に底部からアルゴンや窒素などの攪拌用ガスや目的に応じて酸素を吹き込む複合型の転炉である。底部の吹き込み用配管を冷却するために、自身が熱分解する時に吸熱するメタンやプロパンといったガスを2重パイプの外側に流している。

- 1980年代に開発されたこの転炉によって製鋼時間は短縮され、炉の寿命も延びた。現在の主流となっている転炉である。

-

LD転炉

-

純酸素底吹転炉

-

純酸素上底吹転炉

戦後の日本は、世界に先駆けてLD転炉を全面的に採用し、これを発展させることによって、世界一の製鋼技術の座を占めるようになった。初期のLD転炉は約30トン程度の溶銑を入れたが、現在の純酸素上底吹転炉は約200–300トンの溶銑処理能力を持っている。

これらの転炉の1プロセスに要する時間は約30分である。あらかじめ計算した総酸素量の95%を吹き込むと、酸素の吹き込みが止まる。その後、センサーによって炭素濃度と温度を測定してもう一度計算をして、酸素吹き込み量を再設定する。そうして転炉を操作するオペレーターがセンサーやコンピュータを活用して、転炉内の状態を見積もり、プロセスが終了したかどうかの判断をする。このようにして誤差を少なくする工夫がなされている(現実的には、転炉内の反応は非常に複雑で、また温度や炭素濃度の正確なリアルタイム情報は取得できない。センサーやコンピュータの情報も活用するが、最終的にはオペレーターの経験とカンに頼っている)。

現在の溶銑予備処理プロセス

[編集]現在の製鋼では転炉での処理の前に溶銑の脱珪、脱燐、脱硫を行う溶銑予備処理と呼ばれる工程がある。

トーピードカーなどの移送容器内に焼結鉱などの酸化鉄を投入する事で脱珪を行なう。溶銑の入った取鍋(とりなべ)に石灰、酸化鉄、螢石などを混合した脱燐剤をガスとともに溶銑中に吹き込んで脱燐を行なう。また、酸化カルシウムやNa2CO3、CaCO2、Mgなどの脱硫剤を入れて耐火物製の羽根で攪拌して脱硫を行なう。

転炉での技術

[編集]- 炉壁の保護

炉の内壁は高温に耐えるために酸化シリコンと共に黒鉛も含まれている。内壁の黒鉛成分は高温で空気中にさらされると酸化によって失われるために、出来るだけ溶銑かスラグで覆われる必要がある。溶銑が入って高圧酸素ジェット流などでの処理中は空気から遮断されるが、溶銑が排出された後は内壁がむき出しになるため、出鋼後は転炉を大きく傾けて残ったスラグで内壁を覆う作業によって内壁をコーティングする。都合の良いことにスラグは転炉内壁に付着しやすい性質を持つ。

1.溶銑装入 2.ブロー1 3.中間排滓 4.ブロー2 5.出鋼 6.スラグ固め

- フォーミング

転炉では上から高圧純酸素を吹きつけて溶銑内の炭素を一酸化炭素にして取り除く。このパイプはランスと呼ばれ、ガスのジェット流を吹きつけながら転炉内部深くに差し込まれる。溶銑の上に浮かぶスラグ内では一酸化炭素が泡となるため膨張する。これがフォーミングである。転炉内ではランスからの高圧酸素ジェット流とスラグの泡立ちによって内部のスラグと溶銑が持ち上がるために、転炉の容量に比べて内部の溶鋼は少なくなっている。

- MURC法

Multi Refining Converter法と呼ばれるスラグの排出量を抑えた転炉操業法がある。

- 溶銑装入:溶けた銑鉄を取鍋(とりなべ)から転炉に注ぐ

- ブロー1:溶銑の予備処理として脱炭精錬前に溶銑中の燐や珪素を除去する

- 中間排滓(-はいさい):燐・珪素濃度が高くなったスラグを捨てる

- ブロー2:脱燐・脱珪素処理が済んだ溶銑に新たなスラグを加え、さらに燐と炭素の除去を行なう

- 出鋼:溶鋼だけを側面のノズルから出す

- スラグ固め:最後に残った燐濃度の低いスラグを再び溶銑装入工程に使用する

転炉と電気炉

[編集]鋼鉄の生産は、溶銑を原料として転炉で生産する方式と、鉄スクラップを原料として電気炉で生産する方式の2通りがある。転炉で生産するのは、銑鋼一貫製鉄所を所有する高炉メーカーだけである。電気炉で生産するのは、高炉メーカーと比べれば規模の小さい電気炉メーカーや特殊鋼メーカーである。

日本での鋼鉄生産割合は、転炉約70%、電気炉約30%である。アメリカ、韓国、台湾、ヨーロッパなどでは、電炉が約40%である。これは、日本の電気料金が他国と比べて割高な面が影響している。

銅転炉

[編集]銅用の転炉の基本的な構造は底吹転炉であり、基本的には鉄用の底吹転炉と同じである。

銅鉱山で得られた、銅精鉱を溶錬炉で溶融し、銅分を「銅マット」や「銅鈹」(どうかわ)の形で濃縮する。それらは銅精製への中間製品で、硫化銅と硫化鉄の化合物から成る。銅マットを転炉に入れて空気を吹き込むと、最初は銅マットの中の鉄が酸化されて、酸化鉄(II) FeO となってスラグへと分離される。ある程度反応が進むとスラグの量が多くなるので、転炉を倒してスラグだけを流し出す。この操作を2–3回繰り返す。この時期を造鍰期(ぞうかんき)という。造鍰期が終わるころには、転炉内の溶解物の大部分は硫化銅(I) Cu2S の状態になっている。そして、さらに送風を行うと下記の反応が起こり、硫黄が除去されて、粗銅(銅含有率は約98%)が精錬される。これを造銅期という。

その後、粗銅は電解精錬によって、99.99%以上の純銅に精製される。

参考文献・出典

[編集]- ^ 鉄と鋼の話2 補記2 講演 「火なしでの鍛鉄と鋼の製造」 鉱物雑談サイト

- ^ 新日本製鉄 編著 『カラー図解 鉄と鉄鋼がわかる本』(初)日本実業出版社〈VISUAL ENGINEERING〉、2004年11月10日。ISBN 4-534-03835-6。

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]