「中国の書論」の版間の差分

m Bot作業依頼: 「チョ」→「褚」の改名に伴うリンク修正依頼 (褚遂良) - log |

|||

| 98行目: | 98行目: | ||

| 中下品 ||style="text-align:center;"| 7人<ref>『書後品』の中下品7人([[孫晧]]、[[張超]]、[[謝道韞]]、[[宗炳]]、[[文帝 (南朝宋)|宋文帝]]、[[蕭道成|斉高帝]]、[[謝霊運]])([[:zh:s:書後品|『書後品』の原文]])</ref> |

| 中下品 ||style="text-align:center;"| 7人<ref>『書後品』の中下品7人([[孫晧]]、[[張超]]、[[謝道韞]]、[[宗炳]]、[[文帝 (南朝宋)|宋文帝]]、[[蕭道成|斉高帝]]、[[謝霊運]])([[:zh:s:書後品|『書後品』の原文]])</ref> |

||

|- |

|- |

||

| 下上品 ||style="text-align:center;"| 13人<ref>『書後品』の下上品13人([[陸機]]、[[袁崧]]、[[李夫人]]、[[ |

| 下上品 ||style="text-align:center;"| 13人<ref>『書後品』の下上品13人([[陸機]]、[[袁崧]]、[[李夫人]]、[[謝朓]]、[[中国の書家一覧#ユ肩吾|庾肩吾]]、[[蕭綸]]、[[王褒 (南北朝)|王褒]]、[[斛斯彦明]]、[[銭毅]]、[[房彦謙]]、[[殷令名]]、[[張大隠]]、[[藺静文]])([[s:zh:書後品|『書後品』の原文]])</ref> |

||

|- |

|- |

||

| 下中品 ||style="text-align:center;"| 10人 |

| 下中品 ||style="text-align:center;"| 10人 |

||

2020年8月15日 (土) 04:25時点における版

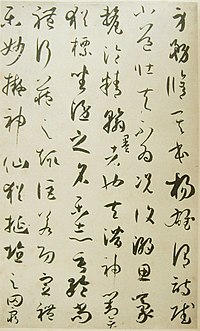

【釈文】

身。務脩其本。揚雄謂。詩賦

小道。壮夫不為。況復溺思豪

釐。淪精翰墨者也。夫潜神對弈。

猶標坐隠之名。楽志垂綸。尚

體行蔵之趣。詎若功宣禮

楽。妙擬神仙。猶挺埴之罔窮[1]。

中国の書論(ちゅうごくのしょろん)では、中国における書論の概要と歴史を記す。

概説

書論の範囲はかなり広く、書について論じたものすべてを含むが、書体論・書法論・書学論・書品論の4つが主たる部門とされる。また、文字論・書評論・書人伝・書史などの部門も唐代までに出現し、宋代になると、収蔵と鑑賞・法帖・金石文などが加わって書論の部門はほぼ出揃う。これらの部門を単独に、または幾つかの部門を複合して著したのが中国の歴代の書論である。また書論を集成したものとして、張彦遠の『法書要録』、朱長文の『墨池編』、陳思の『書苑菁華』、韋続の『墨藪』などが唐代・宋代に編纂され、書の研究の貴重な情報源となっている。中でも『法書要録』の功績は大きく、古い時代の書論を得るには本書をおいて他にない[2][3][4]。

歴史

| |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 先史時代 中石器時代 新石器時代 | |||||||||||

| 三皇五帝 (古国時代) |

(黄河文明・ 長江文明・ 遼河文明) | ||||||||||

| 夏 | |||||||||||

| 殷 | |||||||||||

| 周(西周) | |||||||||||

| 周 (東周) |

春秋時代 | ||||||||||

| 戦国時代 | |||||||||||

| 秦 | |||||||||||

| 漢(前漢) | |||||||||||

| 新 | |||||||||||

| 漢(後漢) | |||||||||||

| 呉 (孫呉) |

漢 (蜀漢) |

魏 (曹魏) | |||||||||

| 晋(西晋) | |||||||||||

| 晋(東晋) | 十六国 | ||||||||||

| 宋(劉宋) | 魏(北魏) | ||||||||||

| 斉(南斉) | |||||||||||

| 梁 | 魏 (西魏) |

魏 (東魏) | |||||||||

| 陳 | 梁 (後梁) |

周 (北周) |

斉 (北斉) | ||||||||

| 隋 | |||||||||||

| 唐 | |||||||||||

| 周(武周) | |||||||||||

| 五代十国 | 契丹 | ||||||||||

| 宋 (北宋) |

夏 (西夏) |

遼 | |||||||||

| 宋 (南宋) |

金 | ||||||||||

| 元 | |||||||||||

| 明 | 元 (北元) | ||||||||||

| 明 (南明) |

順 | 後金 | |||||||||

| 清 | |||||||||||

| 中華民国 | 満洲国 | ||||||||||

| 中華 民国 (台湾) |

中華人民共和国

| ||||||||||

書論の発生期は漢代といわれ、最も古いとされる書論は趙壱の『非草書』である。漢代から唐の前半期までは書品が好んで行われ、四賢[5]を最上とし、その他の書人の作品が品第され批評される。これが伝統派の書論であり、その基本は南朝の書品論から出て、その第一は庾肩吾の『書品』である。隋を経て唐王朝になると、その伝統派の書論がますます洗練され、ここから二王を典型とする書道の精神が確立される。よって、伝統派の基本的な考え方は南朝から唐におよぶ書論に求めなければならない。そして、その文献の大部分は『法書要録』に収められている。

唐の後半期からは顔真卿・張旭・懐素などにより書の創作性を強調した新しい意識が芽生え、革新派の書論が起こってくる。これをさらに理論づけたのは北宋の欧陽脩・宋の三大家であった。またこのころ題跋の流行、『淳化閣帖』などの集刻、金石文の集録があり、これらも書論に取り込まれていく[2][6][7][8]。

元になると趙孟頫の主張により王羲之を中心とする伝統派への復古的傾向が強まり、明初もこの傾向が継承された。中期になると法帖が流行してその研究者による帖学派の書論が起こった。明末には董其昌が現われて革新派を受け継いだ書論を展開するが、この時代は飛躍的に書画の需要が高まり鑑賞が深まったため書画録が多く発行され、清に入るとますます流行した。清代の初期までは帖学が重んじられたが、その後、金石学の発展とともに碑学が勃興し、阮元・包世臣・康有為などにより帖よりも碑を重んじる碑学派の書論が盛大になった。日本に碑学をもたらした楊守敬は碑学・帖学の両方の著を残している[2][6][9]。

民国期も碑学は依然として盛行していたが、帖学派の書人(沈尹黙・潘伯鷹・白蕉など)が顕著な成果を上げ帖学が復興し、清末の楊守敬が碑学派の最後の書人となった。以来、帖学・碑学両派を超えて各名跡の長所を探ろうとする気風が起こり今日に至っている。民国期に脚光を浴びたのは清末に発見された甲骨文や簡牘を素材とした書表現であった。羅振玉は甲骨・簡牘の銘文・墨書の解読書である『殷虚書契考釈』や『流沙墜簡』(王国維共著)などを著したが、これはこれまで蓄積されてきた金石学の成果により、発見当初から高水準の考証を備えた著録であった。さらに、民国16年(1927年)に居延漢簡の発見があり、漢簡中の章草に関心を持った書人も少なからず現れ、これに帖学の復興が相まって草書の研究が飛躍的に進展した。于右任は草書の研究書『標準草書』を刊行し、その後、書体研究が相次いで興った[10][11][12][13][14]。

帖学派

南北朝時代、南朝では四賢[5]の書を手本としたが、これらの書が紙や帛に書かれていることから帖と呼ばれた。唐の太宗の王羲之の書の愛好や宋の太宗の『淳化閣帖』によって帖の主流は王羲之が占めるようになり、その後、この『淳化閣帖』をもとに様々な法帖・集帖・模本が作られた。さらに、明の中期から江南の経済が発達して収蔵家が数多く出現して法帖の集刻が流行し、また、このころから真跡の入手が困難になって法帖を使っての学書が盛行した。この法帖を研究する帖学が姜宸英や王澍らによって興され、張照・劉墉・翁方綱によって大成された。帖学は王法を主とした伝統的な学書方法をとる立場で、その研究者たちを帖学派と呼ぶ。帖学派の書論として、王澍の『論書賸語』、梁巘の『評書帖』、馮班の『鈍吟書要』、楊賓の『大瓢偶筆』、梁同書の『頻羅庵論書』、楊守敬の『平帖記』などがある[6][9][15]。

碑学派

宋の欧陽脩の『集古録跋尾』と趙明誠の『金石録』によって金石資料が集録されたが、元・明ではこの研究は衰退した。しかし、清代の学問が実証的になって考証学が興起し、その資料として金石文が注目された。金石学を興したのは清初の顧炎武であるが、これに刺激されて鄧石如・朱彝尊・鄭燮・金農らが漢碑を習うようになった。金石学に造詣の深い阮元は、『南北書派論』・『北碑南帖論』を発表し、「法帖の書は翻刻が繰り返されて真意を失っている。これに対し、碑刻の書は真跡に近い。よって書法の正統は北碑であり、北碑に学ぶべきだ。(趣意)」と主張した。帖学派の包世臣も阮元の説に同調し、『芸舟双楫』を著して碑学が興り、その理論を実践して漢碑や北碑を学ぶ人たちが現れた。この人たちを碑学派と呼び、清末には康有為の『広芸舟双楫』によってますます碑学派に気勢を加えた。碑学派の人々はみな帖学の素養を持ち、さらに篆刻にも造詣が深い。他に碑学派の書論として、楊守敬の『平碑記』などがある[6][15][16][17]。

理論体系

中国の書論の理論体系として、康熙帝の『佩文斎書画譜』では、書体(書のスタイル)、書法(書の技法)、書学(書の考証的な研究)、書品(書の優劣上下を品第すること)という4つの部門に分けている。南朝の書論を見るとこの4つの部門が単独に、あるいは結合するなど色々な形式であらわれてくるが、この分け方は書を論ずるのに誠にうまくできているもので、書論の考究に十分役立つ。同書ではさらに、書家伝・書跋・弁証・鑑蔵という項目を付け加えているが、要約すると「書家の伝記」と「書の収蔵と鑑賞」ということである[2][18]。

書体論

書体論(文字論を含む)は、書体の起源・美学・用筆法などについての論で、衛恒の『四体書勢』、庾元威の『論書』、張懐瓘の『書断』上巻などがある。許慎の『説文解字』序文では文字の起源である六書から各書体の起源までを説く。また、漢字の書体を初めて示したのは本書で、秦の八体と新の六体をあげている。南朝梁の『論書』には100体の雑体書[19]が書かれ、唐の『書断』では十体論を説いているように書体には数多くの名称があるが、その中心は、篆書・隷書・楷書・行書・草書の5体で、発生の順序は篆書・隷書と続いて草書・行書、そして最後に楷書である[2][3][20][21]。

書体の創始者

| 書体 | 創始者 | 典拠となる書論 |

|---|---|---|

| 書契 | 蒼頡 | 『説文解字』序文(内容) 『四体書勢』(内容) |

| 古文 | なし | |

| 大篆(籀文) | 史籀 | 『四体書勢』(内容) 『書断』(内容) |

| 小篆 | 李斯 | 『書断』(内容) 『芸概』(内容) |

| 古隷 | 程邈 | 『書断』(内容) |

| 八分 | 王次仲 | 『古来能書人名』(内容) 『書断』(内容) |

| 楷書 | なし | |

| 行書 | 劉徳昇 | 『書断』(内容) |

| 章草 | 史游[24] | 『書断』(内容) |

| 草書 | 張芝 | 『書断』(内容) |

| 飛白 | 蔡邕 | 『書断』(内容) |

書体にはたいてい創始者が想定されているが、書体は突如として変化するものではなく、証拠もないので伝説とされることが多い。創始者想定の論拠として中田勇次郎は、「書体は徐々に変化していく中にその源流となるものがあらわれ、次第にスタイルを形成してそれが定型化してくる。そして書体の名称が生まれ、その時期に著名な書人があてられて創始者とされる傾向がある。(趣意)」と記している[20]。

- 篆書・隷書

篆書は大篆と小篆に大別され、『四体書勢』に大篆の創始者は史籀とあり、小篆の創始者が李斯であることは周知のとおりである。隷書は古隷と八分に大別され、『書断』に古隷の創始者は程邈とあり、『古来能書人名』に八分の創始者は王次仲(後漢の人)とあるが、前漢時代に既に八分があったことが証明されており、王次仲の創始者説は完全に否定されている[25]。

- 草書

『説文解字』序文に、「漢興って草書あり」とある。この草書は章草とされており、今の草書(今草)と区別され、章草の創始者は史游[24]と『書断』にある。章草には隷書の特徴である波磔がのこるため、篆書→隷書→章草という書体の変遷になるが、漢代で草書という名称が生まれていることから、その源流は秦代や周代の篆書が行われていた時代に、篆書に対する筆記体の書として存在していたことが考えられる。現に、今使われている草書の中には篆書からくずされてできたものがあり、例えば「無」の字の草体は隷書からの連絡がない。また、漢簡の中には篆隷の省略体としての草体の実例がある。よって、草書は隷書と篆書の2つの源流から変移し形式化し定型化され、後漢の張芝が草書の創始者となるに至った[20]。

- 行書

『書断』に、「行書なる者は、後漢の劉徳昇の作る所なり」とあり、続いて、「行書は即ち正書[26]の小訛」とあるように、行書は楷書を少し崩したものとしているが、今日では草書と隷書の長所をとって発生した行狎書[27]が楷書以前に行われていたとされている。行書はこの行狎書と唐代に完成された楷書をくずして生まれたものとの二通りの成立の仕方があった。のちの行書と区別される行狎書とは、相聞の書といわれる書簡のための書体で、西域出土の残紙類に見られ、『古来能書人名』にも鍾繇の書の三体の一つとして記されている[21][28][29][30][31]。

書法論

書法論は、筆法・間架結構法・布置章法という書の技法についての論で、用筆を書法の中心とすることが多い。衛夫人の作とされる『筆陣図』、武帝の『観鍾繇書法十二意』、梁巘の『評書帖』、陳繹曽の『翰林要訣』などがある[2][3][32]。

『翰林要訣』では、王羲之の遺法とされる中国の伝統的執筆法・撥鐙法を説いている。撥鐙法の名義や方法には諸説あるが、『翰林要訣』の「八字訣」がその説明として一般的である。撥鐙法は現在の双鉤法に類似しており、力強い書線を書くのに適している。また、本書には執筆の際の腕の構え方(腕法)も説明しており、現在一般に通用している腕法の種類(枕腕・提腕[33]・懸腕)は本書の説に基づくものである。そして、枕腕は小字に、提腕は中字に、懸腕は大字にそれぞれ用いよとある。しかし、米芾は小字も提腕で書くべきことを説き、王澍は小字も懸腕で書けといっているように見解に相違がある[34][35][36][37]。

書学論

書学論は、書全般についての考証的な研究である。書学とは書の形式である書法を集成したもので、中国では書道という言葉は使わず書学という語を用いている。書とは何かということについて中国の書論では、「人間の精神」・「自然(道)」・「骨法用筆」という3者との関係でおおむね論述されている。孫過庭の『書譜』、姜夔の『続書譜』などがある[2][3][38][39]。

前漢の揚雄の言葉に、「書は心画たり」とあり、書は人間の心をあらわすものといっている。孫過庭は『書譜』の中で、この心の奥底(魂)を「霊台」と表現し、書の表現の素晴らしさは人間の深い内面がそのまま筆の動きにあらわれることだと述べている。また、張懐瓘も『文字論』の中で、「霊台に由らざれば、必ず神気に乏し」と記している。筆には筆者の無意識の心の動きを引き出す力が備わっているように思える。高村光太郎は、「画は見飽きることもあるが、書はいくら見てゐてもあきない」といっているが、それは画よりも書の方にその人の無意識の内容がより多く表現されているためである[40]。

書品論

| 逸品と9品[42] | 書人 |

|---|---|

| 逸品 | 李斯(小篆)、張芝(章草)、鍾繇(楷書) 王羲之(三体[43]・飛白)、王献之(草・行・半草行) |

| 上上品 | 程邈(隷書)、崔瑗(小篆) |

| 上中品 | 蔡邕、索靖、梁鵠、鍾会、衛瓘、韋誕、皇象 |

| 上下品 | 崔寔(章草)、郗鑒、王廙、衛夫人(楷書)、王洽、郗愔 李式、庾翼、羊欣、欧陽詢、虞世南、褚遂良 |

| 中上品 | 7人[44] |

| 中中品 | 12人[45] |

| 中下品 | 7人[46] |

| 下上品 | 13人[47] |

| 下中品 | 10人 |

| 下下品 | 7人 |

| 計 | 82人 |

書品論(書評論を含む)は、書・書人を品評することで、3つの論法がある。一つは品第法(ランク付け)、一つは比況法(比喩表現)、もう一つは品性法(特性表現)であり、この3つの方法が中国の書の品評の歴史の上に流れている。比況法は唐代までで絶えたが、品第法は時代によってその方法を変化させながら後世まで行われた。しかし、品第法は書に差が設けられる理想と典型の上に成立するものであり、書が個人の創作芸術であるという見方からすると不適当で、この場合は品性法の方がよい。また、良い書はその人間の情性と徳性の優れていることが必要であり、その意味では品性法による書の品評は書を書く人に指針を与え、3つの方法の中では最も新しい意識を持つものといえる[18][48]。

六朝以来の書品は南朝梁の庾肩吾の『書品』に始まり、その方法を継承した唐の李嗣真の『書後品』、さらに張懐瓘の『書断』となって大成された。そして、宋の朱長文の『続書断』よって内容は大きく変化してきている。それは伝統的な品第法によりながらも、顔真卿を第一に置くなど新しい唐の書風を主流に立てている。

その他の書品論には、張懐瓘の『書估』・『書議』、羊欣の『古来能書人名』、王僧虔の『論書』、袁昂の『古今書評』などがある[2][3][7][49]。

品第法

品第法(品等法とも)とは、書人の優劣上下をランク付けする方法である。東晋以来、書を論ずるのに人物を比較して優劣上下を定める方法が多い。このような品第法の見られるのは南朝宋の虞龢の『論書表』が初めであり、上中下の品第が行われている。その方法が斉梁のころになると九品法[42]という古来から行われている品等の立て方を用いるようになり、『書品』にそれが見られる。また、その『書品』には「天然と工夫」という言葉で言い表す品評の方法があり、これが『書品』の要旨となっている。その他に、「天性と習学」、「心と手」、「意と筆」、「神彩と形質」などの表現を使って品評している書論もある[7][18][50]。

李嗣真の『書後品』は、『書品』の9品[42]の最上(上上品)の上に逸品を設け10品とし、秦から唐にいたる82人[51]をランク付けしている。逸品には李斯と四賢[5]の5人をあげてさらに絶対的な存在とした[41][52]。

| 書体 | 神品 | 妙品 (人数) |

能品 (人数) |

|---|---|---|---|

| 古文 | 該当なし | 4 | 4 |

| 大篆 | 史籀 | 4 | 5 |

| 籀文 | 史籀 | 0 | 0 |

| 小篆 | 李斯 | 5 | 12 |

| 八分 | 蔡邕 | 9 | 3 |

| 楷書 | 鍾繇、王羲之、王献之 | 25 | 23 |

| 行書 | 張芝、鍾繇、王羲之、王献之 | 16 | 18 |

| 章草 | 杜度、崔瑗、張芝、皇象 衛瓘、索靖、王羲之、王献之 |

8 | 15 |

| 飛白 | 蔡邕、王羲之、王献之 | 5 | 1 |

| 草書 | 張芝、王羲之、王献之 | 22 | 25 |

| 計 | 25人(実数12人) | 98 | 106 |

| 総計 | 229人(実数120人程度) | ||

張懐瓘の『書断』中巻では、神・妙・能の3品にランク付けし、書体別に書人のランクを一覧にしている。その書人ランク一覧では延べ229人の書人(実数は120人程度)が列挙されており、最上の神品には25人(実数12人)が入り、二王だけが5書体(楷書・行書・章草・飛白・草書)でランクされている。書の品第には各体を能くして変幻自在であるという条件があり、二王が尊ばれる要因がここにある[23]。

- 楷書の品第

楷書は後漢末に隷書より発生、魏晋で発達、六朝で盛行し、初唐の三大家によって大成された。その唐人の楷書は洗練された結構と明瞭な法則性によって楷書の典型を確立している。しかし、『書後品』の逸品に楷書としてランクしているのは鍾繇と王羲之で、初唐の三大家は上下品の最後にランクされている。また、『書断』の神品には鍾繇・王羲之・王献之が載り、初唐の三大家は妙品25人の最後の方である。これについて姜夔は『続書譜』で、「楷書は鍾繇を第一とし、王羲之がこれに次ぐ。二家の書はいずれも瀟洒縦横[53]であり、すこしも平正にこだわっていない。唐人の運筆は型にはまっていて科挙の習気を帯び、もはや魏晋の飄逸[54]の気が失われている。(趣意)」と述べている[55][56][57]。

比況法

比況法とは、書人を「…の如し」と比喩表現して評論する方法である。南朝の書論には比喩による評論が極めて多いので、これを一類のものとして比況法と名づけている。袁昂・梁の武帝の両書評に多く見られ、比況に使われているものを分類すると次のようになる。

- 自然現象、日月風雲山川草木鳥獣などに比喩したもの。(『古今書評』を参照)

- 神仙に比喩したもの。

- 美女に比喩したもの。

- 特定の種類の人物に比喩したもの。

- 特定の地位の人物に比喩したもの。

- 特定の地方の人物に比喩したもの。

- 音楽に比喩したもの。

これらの比喩の中で、書を自然現象にたとえることが特に多い。これは中国の文字がすべて絵画的要素をもち、物象との関連があるためこのような表現法で批評される性質をもつといえる。しかし、この比況法による書評は、唐代後期の張旭から始まる革新派の書(個人の人間に主体性をおいた自由な創作的な書)では廃れてきて、宋代になるとほとんどなくなってしまう。米芾は、『海嶽名言』に、「物に比況して変わった珍しい表現をしている書論は、修辞に技巧を凝らしてかえって書法をわかりにくくしている。これでは学ぶ人の役に立たない。だから私が書を論ずるときは余計な修辞を述べないことにしている。(趣意)」と記し、南朝の人が好んだ比況法はまわりくどい言い方だとしている[49][58][59]。

品性法

品性法とは、書の備えている情性の特質を捉えて、それに一種の類型を見出し、その類型を基準にして書を批評する方法である。例えば、羊欣の『古来能書人名』に、「呉の皇象は草書を能くし、世に沈着痛快と称される。」とあるが、この沈着痛快というのは皇象の書の特性を述べながらも、一種の類型として書を批評するときの一般的な評語として成立している。その他に、有意・雄渾・典雅・勁健・綺麗・飄逸・神韻・古雅・瀟洒などがあるが、いずれも原則的には平等であり、書のもつ情性の種類がいずれに属するかで書の性質の品評をすることができるとしている[58]。

収蔵と鑑賞

収蔵と鑑賞は宋代からで、それに伴って題跋が多く書かれるようになり、明代中期からは経済が発展し収蔵家や賞鑑家が現れ、明末から清朝にかけて書画録が流行した。また明人は文房四宝なども鑑賞の対象にしその記録(墨譜など)を残した[60][61][62]。

題跋は、作品に対する感想などを書いたもので、重要な言説が多い。蘇軾の『東坡題跋』、黄庭堅の『山谷題跋』などがある[6][63]。

書画録は、自身の所蔵した、または過眼した書画の記録で、作品の釈文・賛・題跋・収蔵印記・装丁・自らの見解などを記している。朱存理の『珊瑚木難』、郁逢慶の『書画題跋記』、張丑の『清河書画舫』などがある[6][60]。

墨譜は、墨に刻み込まれた図象を写し取ったもの。明代は製墨技術が最高に達し巨匠が現われ、また墨が鑑賞品となって墨譜が刊行された。程君房の『程氏墨苑』、方于魯の『方氏墨譜』などがある[62][64]。

各時代の書論

以下、主な書論を時代ごとに分類し、時代背景とともにその概要を記す。

| 時代 | 刊行年 | 名称 | 巻数 | 撰者 |

|---|---|---|---|---|

| 後漢 | 不詳 | 非草書(原文) | 不詳 | 趙壱 |

| 西晋 | 不詳 | 四体書勢(原文) | 不詳 | 衛恒 |

| 東晋 | 不詳 | 筆陣図(原文) | 不詳 | 衛夫人 |

| 不詳 | 自論書 | 不詳 | 王羲之 | |

| 不詳 | 筆勢論(ひっせいろん、原文) | 不詳 | ||

| 不詳 | 題衛夫人筆陣図後(原文) | 不詳 | ||

| 宋 | 不詳 | 古来能書人名(原文) | 1 | 羊欣 |

| 470年 | 論書表 | 1 | 虞龢 | |

| 不詳 | 文字志目(もじしもく) | 3 | 王愔 | |

| 斉 | 不詳 | 論書(原文) | 不詳 | 王僧虔 |

| 不詳 | 筆意賛(ひついさん、原文) | 不詳 | ||

| 不詳 | 篆隷文体 | 不詳 | 蕭子良 | |

| 梁 | 不詳 | 観鍾繇書法十二意(原文) | 不詳 | 武帝 |

| 不詳 | 古今書人優劣評(原文) | 不詳 | ||

| 不詳 | 書品 | 1 | 庾肩吾 | |

| 523年 | 古今書評(原文) | 不詳 | 袁昂 | |

| 不詳 | 論書 | 不詳 | 庾元威 | |

| 陳 | 不詳 | 永字八法 | 不詳 | 智永 |

| 北魏 | 不詳 | 論書表(原文) | 不詳 | 江式 |

| 唐 | 不詳 | 書旨述(原文) | 不詳 | 虞世南 |

| 不詳 | 三十六法(さんじゅうろっぽう、原文) | 不詳 | 欧陽詢 | |

| 不詳 | 書後品(原文) | 1 | 李嗣真 | |

| 不詳 | 九品書人論 | 不詳 | ||

| 687年 | 書譜(原文) | 2 | 孫過庭 | |

| 727年 | 書断(原文) | 3 | 張懐瓘 | |

| 754年 | 書估(原文) | 不詳 | ||

| 758年 | 書議(原文) | 不詳 | ||

| 760年 | 二王等書録(におうとうしょろく、原文) | 不詳 | ||

| 不詳 | 玉堂禁経(原文) | 不詳 | ||

| 不詳 | 文字論(原文) | 不詳 | ||

| 不詳 | 六体書論(ろくたいしょろん、原文) | 不詳 | ||

| 不詳 | 評書薬石論(ひょうしょやくせきろん、原文) | 不詳 | ||

| 不詳 | 論書(ろんしょ) | 不詳 | 徐浩 | |

| 不詳 | 古跡記(こせきき、原文) | 不詳 | ||

| 不詳 | 書法論(しょほうろん、原文) | 不詳 | ||

| 不詳 | 張長史十二意筆法記(原文) | 不詳 | 顔真卿 | |

| 不詳 | 述書賦(原文) | 2 | 竇臮 | |

| 847年以後 | 法書要録(原文) | 10 | 張彦遠 | |

| 不詳 | 墨藪(ぼくそう、原文) | 不詳 | 韋続 | |

| 宋 | 1063年 | 集古録跋尾 | 10 | 欧陽脩 |

| 紹興年間 | 金石録 | 30 | 趙明誠 | |

| 不詳 | 東観余論 | 2 | 黄伯思 | |

| 不詳 | 論書(ろんしょ、原文) | 不詳 | 蔡襄 | |

| 不詳 | 東坡題跋(原文) | 6 | 蘇軾 | |

| 不詳 | 山谷題跋(原文) | 9 | 黄庭堅 | |

| 不詳 | 海嶽名言(原文) | 1 | 米芾 | |

| 1103年以後 | 書史 | 不詳 | ||

| 1066年以後 | 墨池編 | 20 | 朱長文 | |

| 1074年以後 | 続書断(原文) | 不詳 | ||

| 不詳 | 翰墨志(かんぼくし、原文) | 不詳 | 高宗 | |

| 宣和年間 | 宣和書譜(原文) | 20 | 不詳 | |

| 不詳 | 続書譜(原文) | 1 | 姜夔 | |

| 不詳 | 論書(ろんしょ) | 不詳 | 趙孟堅 | |

| 不詳 | 法帖刊誤(ほうじょうかんご) | 不詳 | 黄伯思 | |

| 不詳 | 法帖釈文(ほうじょうしゃくぶん) | 不詳 | 劉次荘 | |

| 不詳 | 書苑菁華 | 20 | 陳思 | |

| 不詳 | 墨経 | 1 | 晁説之 or 晁貫之 | |

| 元 | 1344年 | 法書攷(原文) | 8 | 盛熙明 |

| 不詳 | 蘭亭十三跋(らんていじゅうさんばつ) | 不詳 | 趙孟頫 | |

| 不詳 | 衍極(えんきょく、原文) | 2 | 鄭杓 | |

| 不詳 | 翰林要訣(原文) | 1 | 陳繹曽 | |

| 明 | 不詳 | 書法雅言(原文) | 1 | 項穆 |

| 不詳 | 書史会要(原文) | 9 | 陶宗儀 | |

| 不詳 | 法書通釈(ほうしょつうしゃく) | 不詳 | 張紳 | |

| 不詳 | 寒山帚談(かんざんそうだん、原文) | 不詳 | 趙宦光 | |

| 不詳 | 春雨雑述(しゅんうざつじゅつ、原文) | 不詳 | 解縉 | |

| 不詳 | 書述(しょじゅつ) | 不詳 | 祝允明 | |

| 不詳 | 四友斎書論(しゆうさいしょろん) | 不詳 | 何良俊 | |

| 不詳 | 書訣(しょけつ、原文) | 不詳 | 豊坊 | |

| 不詳 | 法帖釈文考異(ほうじょうしゃくもんこうい) | 不詳 | 顧従義 | |

| 不詳 | 古今法書苑 | 不詳 | 王世貞 | |

| 不詳 | 芸苑巵言(げいえんしげん) | 不詳 | ||

| 不詳 | 玄抄類摘(げんしょうるいてき) | 不詳 | 徐渭 | |

| 不詳 | 画禅室随筆(原文) | 4 | 董其昌 | |

| 不詳 | 珊瑚木難(さんごぼくなん) | 不詳 | 朱存理 | |

| 不詳 | 書画題跋記(しょがだいばつき) | 不詳 | 郁逢慶 | |

| 不詳 | 清河書画舫(せいがしょがほう) | 不詳 | 張丑 | |

| 1610年頃 | 程氏墨苑 | 24 | 程君房 | |

| 不詳 | 方氏墨譜(ほうしぼくふ) | 不詳 | 方于魯 | |

| 清 | 不詳 | 書法散論 (しょほうさんろん、『字訓』とも、原文) |

不詳 | 傅山 |

| 1708年 | 佩文斎書画譜 | 100 | 康熙帝 | |

| 不詳 | 秘殿珠林(ひでんしゅりん、中文) | 不詳 | 乾隆帝 | |

| 不詳 | 石渠宝笈(せっきょほうきゅう、中文) | 不詳 | ||

| 不詳 | 書法約言(しょほうやくげん、原文) | 不詳 | 宋曹 | |

| 不詳 | 書筏(しょばつ、原文) | 不詳 | 笪重光 | |

| 不詳 | 庚子銷夏記(こうししょうかき) | 不詳 | 孫承沢 | |

| 不詳 | 論書賸語 | 1 | 王澍 | |

| 不詳 | 竹雲題跋(ちくうんだいばつ) | 不詳 | ||

| 不詳 | 虚舟題跋(きょしゅうだいばつ) | 10 | ||

| 不詳 | 式古堂書画彙考(しきこどうしょがいこう) | 不詳 | 卞永誉 | |

| 不詳 | 江村銷夏録(こうそんしょうかろく) | 不詳 | 高士奇 | |

| 不詳 | 大観録(たいかんろく) | 不詳 | 呉升 | |

| 不詳 | 墨縁彙観(ぼくえんいかん) | 不詳 | 安岐 | |

| 不詳 | 鈍吟書要(原文) | 1 | 馮班 | |

| 不詳 | 大瓢偶筆(たいひょうぐうひつ、原文) | 不詳 | 楊賓 | |

| 不詳 | 書法論(しょほうろん) | 不詳 | 蒋衡 | |

| 不詳 | 頻羅庵論書(原文) | 1 | 梁同書 | |

| 不詳 | 評書帖(原文) | 1 | 梁巘 | |

| 不詳 | 書概(しょがい、『芸概』第5巻) | 1 | 劉熙載 | |

| 不詳 | 南北書派論(原文) | 不詳 | 阮元 | |

| 不詳 | 北碑南帖論(原文) | 不詳 | ||

| 不詳 | 芸舟双楫(原文) | 6 | 包世臣 | |

| 不詳 | 広芸舟双楫(原文) | 6 | 康有為 | |

| 1867年 | 平碑記 | 3 | 楊守敬 | |

| 1868年 | 平帖記 | 1 | ||

| 1868年 | 学書邇言 | 不詳 | ||

| 1877年 | 楷法溯源 | 15 | 潘存 楊守敬 | |

| 1903年 | 鉄雲蔵亀(てつうんぞうき) | 1 | 劉鶚 | |

| 1904年 | 契文挙例(けいぶんきょれい) | 2 | 孫詒譲 | |

| 民国 | 1913年 - 1933年 |

殷虚書契 | 16 | 羅振玉 |

| 1914年 - 1927年 |

殷虚書契考釈 | 3 | ||

| 1914年 | 殷虚書契菁華 | 1 | ||

| 1914年 | 流沙墜簡 | 3 | 羅振玉 王国維 | |

| 1919年 | 戩寿堂所蔵殷虚文字考釈 (せんじゅどうしょぞういんきょもじこうしゃく) |

1 | 王国維 | |

| 1925年 | 金文編(きんぶんへん) | 18 | 容庚 | |

| 1934年 | 甲骨文編(こうこつぶんへん) | 17 | 孫海波 | |

| 1937年 | 標準草書(ひょうじゅんそうしょ、中文) | 1 | 于右任 | |

| 1945年序 | 殷暦譜(いんれきふ) | 4 | 董作賓 |

漢から南北朝

漢代は書が芸術であるというはっきりした自覚がもたれた時期であるが、まだ書論は未発達で、本格的な書論は二王が登場する東晋から南北朝に入ってからあらわれる。漢代の書論として、曹喜の『筆論』、崔瑗の『草書勢』、張芝の『筆心論』、蔡邕の『筆勢』という著作があったというが、現存するのは『非草書』のみである[65][66]。

- 『説文解字』序文

『説文解字』は、後漢・許慎の字典であるが、その序文には文字・書体についての記述がある。書体が歴史の上ではっきり示されたのは本書からである[20]。

- 非草書

『非草書』(ひそうしょ)は、後漢・趙壱撰。現存する最も古い書論とされる。当時は草書が流行していたが、本来、早書きが目的の草書が懲りすぎて、却って時間のかかるものになったとして草書の形骸化を非難したものである。また、「草書学習に梁孔達(梁宣)・姜孟穎(姜詡)の書を手本にした」との記述があり、当時の法書が存在しない今、貴重な資料となっている[7][67][68][69]。

- 四体書勢

『四体書勢』(したいしょせい)は、西晋・衛恒撰。古文・篆書・隷書(八分・行書・楷書の3書体を含む)・草書の4書体について名筆家を列挙したあとに、各書体の起源・書法・逸話などの内容を記述したもの。草書が篆書・隷書と並んで一体をなし、重要な書体としての地位を確立していることが分かる。また、曹喜・邯鄲淳・韋誕・蔡邕の漢代の名人の書の特徴と優劣を論じている[28][38][67][70][71]。

- 筆陣図

『筆陣図』(ひつじんず)は、東晋・衛夫人撰。執筆法の要領や基本的な7種の点画の技法を説明している。また、筆墨硯紙の精能にもふれている。王羲之がこれを学んだといわれるが、王羲之または羊欣の作という説もある。『書譜』や『法書要録』などに収められて有名になった。『書譜』の中では、「『筆陣図』の執筆図は正確ではなく、また点画の説明もはっきりしない。子供の手引きぐらいの役にはなるだろう。最近これが流布しているが、もしかしたら王羲之の作かもしれない(趣意)」とある[38][72][73][74]。

- 自論書

『自論書』(じろんしょ)は、東晋・王羲之撰。王羲之が自らの書を張芝・鍾繇と比較し論じたもの。羲之は常に張芝と鍾繇を意識し、自分の書は彼らに対抗できるとしている[67][75]。

- 古来能書人名

『古来能書人名』(こらいのうしょじんめい)1巻は、南朝宋・羊欣撰。南朝になって最初の書論で書評論として最も早いもの。勅命により王僧虔が本書1巻を筆録し、『能書人名』12巻とともに上進した[76][77][78]。

- 論書表

『論書表』(ろんしょひょう)1巻は、470年、南朝宋・虞龢撰。二王の書の蒐集状況の報告書であり、二王の逸話を含む。また、品第法の見られる最初の書論であり、この文の中に、「書一巻の中、好いものを巻首におき、下なるものをその次におき、中のものを最後におくとよい。人は巻首を注意して熱心に見る。中ほどになると退屈してだらだら進み、それから中品に出逢うといつまでも賞玩して巻を終えるにも気がつかない(趣意)」という。書の作品の良し悪しの上から、上中下の品第が行われている[18][76]。

- 論書

『論書』(ろんしょ)は、南朝斉・王僧虔撰。30数名の書評論。本書中、「宋文帝の書は、わたくしの考えでは、王献之に劣らないと思う。その書は、天然では羊欣にまさり、功夫(工夫と同意)では羊欣に及ばない」とある[50][76][79]。

- 篆隷文体

『篆隷文体』(てんれいぶんたい)は、南朝斉・蕭子良撰。43体の雑体書[19]が図示され、それぞれの体の創始者とその由来を説明している。中国の書論では六朝時代を頂点として雑体書についての論述が多数あるが、具体的な形態についての資料がほとんどなく本書は貴重である。蕭子良の撰を後代に書写したものが京都・毘沙門堂に重要文化財として現存している[80][81]。

- 観鍾繇書法十二意

『観鍾繇書法十二意』(かんしょうようしょほうじゅうにい)は、南朝梁・武帝撰。鍾繇の書法論[76][82]。

- 書品

『書品』(しょひん、『書品論』とも)1巻は、南朝梁・庾肩吾撰。漢の張芝から梁に至る能書人(序説によると128人)を9品[42]に分けて各品ごとに評論を加えたもの。また、品評に、天然と工夫という言葉を使って述べている[7][50][83][84]。

- 古今書評

『古今書評』(ここんしょひょう)は、523年、南朝梁・袁昂撰。武帝の命で秦・漢以来の書人25人を批評したもの。書を主として日月風雲山川草木鳥獣などの自然の物象に比喩した批評を行っている。この手法を比況法といい、例えば、「鍾繇の書は雲鵠の天に遊び、群鴻の海に戯るるが如し」などの表現がある。これは自然の物象を美の基準として書の美しさを表現したものである。『法書要録』に収められている[2][7][49][76][85]。

- 論書

『論書』(ろんしょ)は、南朝梁・庾元威撰。雑体書[19]の流行について述べたもので、百種を越える雑体書を記している。それは龍書・蛇書・亀書・鶴頭書・雲書などで自然の物象を書の中に取り入れた一種の意匠文字であり、まるで比況法を具体的に意匠化したようである[7][76]。

- 論書表

『論書表』(ろんしょひょう)は、北魏・江式撰。文字の混乱の是正を上奏したもの[76][86]。

唐代

唐代の書論は南北朝の書論を受け、二王を中心とした伝統的な書法論が確立する。特に太宗が王羲之を支持したことにより、王羲之が最高の書人という地位を確定する。太宗自身、歴代帝王中第一の能書であり、この帝によって初唐に多くの能書家・書論家が輩出した。唐代における書品の最も主要な役割をなす人は、李嗣真と張懐瓘である。張懐瓘の説は、六朝以来の伝統書道の書論を受け、『書断』における神・妙・能の品第法は六朝における九品説を一歩進めた新しい境域を開いている。しかし、初唐の末期の書は、謹厳方正を主とし表面的技巧に陥り堕落していったため、伝統書とは異なる新たな書法が求められた。そして、玄宗の頃になると、顔真卿・張旭・懐素などの書人が現れ、革新派の書論が起こってくる[6][76][87]。

- 書旨述

『書旨述』(しょしじゅつ)は、虞世南撰。問答形式で書体の起源・王氏一族の立派さなどを語る[88][89]。

- 書後品

『書後品』(しょこうひん、『後書品』・『書品後』とも)1巻は、李嗣真撰。『書品』を受け、さらに秦から初唐に至る82人を品第している(書人ランク一覧を参照)。本書中、「古の学ぶ者には、みな師法があった。今の学ぶものは、ただ胸懐に任せて自然の逸気がなく、師心の独往がある。」とある。これはその当時の書風に、伝統的な書風を守らないで勝手気儘な書をかく新しい動きがあり、古人の備えていた自然の逸気がなくなっていることを述べたものである。また、四賢[5]の中でも特に王羲之を丁寧に形容し、書の聖といい、草の聖といい、飛白の仙というなど、最上の賛辞をささげている。王羲之が尊ばれる理由は、一種の偏った書体をよくするのではなく、三体・飛白みな優れているところにある。この調和した円満な書人を高く評価する書論は唐代になってから明確な考え方としてあらわれている[7][41][52][88][90]。

- 九品書人論

『九品書人論』(きゅうひんしょじんろん)は、李嗣真撰。歴代の著名な書人108家を9品に配し、各家に書体を付記している。墨池編に収められている[52]。

- 書断

『書断』(しょだん、『十体書断』とも)3巻は、727年、張懐瓘撰。上・中・下の3巻で構成され、書体論・書品論・書評論を記述しており、特に書品論は最も完備したものとして定評がある。その書品では、神(最上)・妙・能の3品にランク付けし、書体別に書人のランクを一覧にしている。3巻の内容は以下のとおり[23][75][84][88][91][92]。

本書のおわりに、全文の「評」があり、神品12人から5人(四賢[5]と杜度)を取り上げて称賛している。「真書が古雅で、道が神明に合してりうのは、鍾繇が第一である。真行が妍美で、粉黛を施すことがないのは、王羲之が第一である。章草が古逸で、極致の高深なのは、杜度が第一である。章は勁骨天縦、草は変化無方なのは、張芝が第一である。諸体を精しくすることができるのは、唯ひとり王羲之だけであり、次いで王献之に至っている。」といい、中でも王羲之が諸体を精しくすることができるとして、その最上においている[93]。

- 文字論

『文字論』(もじろん)は、張懐瓘撰。創作の重要性を説いた革新派の論であるが、書の品第についての意見を見ることができる。その説では、「神彩が第一で、字形は第二であり、心中にあるものが先で、目に見えるものは後である。技術が優れて実際に役立つというよりも、情性のあらわれが入神の域に達して優れている。心と目が対立するのではなく、心の方に主体性があるのである。」としている[87][88][94]。

- 書估

『書估』(しょこ)は、754年、張懐瓘撰。王羲之の書を基準とした書品論[84][95]。

- 書議

『書議』(しょぎ)は、758年、張懐瓘撰。崔瑗、張芝、張昶、鍾繇、鍾会、韋誕、皇象、嵆康、衛瓘、衛夫人、索靖、謝安、王導、王敦、王洽、王廙、王珉、王羲之、王献之の19人を真書・行書・章草・草書の4体に分けて、それぞれに書人を序列した書品論。「1000年間、その妙を得た者は、この19人を越えず、その声聞を万里の遠くに飛ばし、栄誉は百代に擢んでている。ただ、王羲之は筆跡が遒潤で、ひとり一家の美を恣にしている。」という。しかし、王羲之にも長短があるとして、「王羲之は真行は優れているが、草では諸家に劣る。」と言っている。これは『書断』で神品の草書3人の中に王羲之を入れているのと一致しないが、本書は『書断』より30年ほど後に書かれた晩年のもので、見解に変化が見られる。また、本書には六朝における「天然と工夫」の説とほぼ同様な考え方を「天性と習学」という語を用いて表現している[88][93][96]。

- 張長史十二意筆法記

『張長史十二意筆法記』(ちょうちょうしじゅうにいひっぽうき)は、顔真卿撰。張旭から受けた『観鍾繇書法十二意』の教えを記録したもの。張長史とは張旭の別称で、彼が左率府(さそつふ、警備にあたる官庁)の長史(総務部長)になったことによる[88][97][98]。

- 述書賦

『述書賦』(じゅつしょふ)2巻は、竇臮撰。周より唐に至る書人198人の書評論[99][100]。

- 法書要録

『法書要録』(ほうしょようろく)10巻は、847年以後、張彦遠撰。張家は高官の家柄で、その家には書画の収蔵がおびただしく、彦遠は書画の鑑賞に恵まれた環境に生まれた。よってその著述も書と画との両方面にわたり、画の方面では『歴代名画記』という名著があって本書の姉妹編となっている。本書は後漢から唐におよぶ46編の書論(内4編は書名のみ)をほぼ時代順に排列して編集した書論集である。初めの自序以外はすべて他人の文章であり、その自序には、「好書者ありて余の二書を得れば、書画の事、畢(おわ)れり。」といっている。また、「書法の伝承はまず蔡邕が神人から受け、蔡琰、鍾繇、衛夫人、そして王羲之に伝わり、さらに、王僧虔、智永、虞世南、欧陽詢を経て、ついに私(張彦遠)に及んだ。」とある[3][4][8][38][101]。

本書は3種類に大別することができる。第1には二王の書論に関するもの、第2には南朝の書論に関するもの、第3には唐代の伝統派の書論に関するものである。南朝宋の虞龢と羊欣、斉の王僧虔、梁の庾肩吾の著述は本書によって初めて世に伝わったといってよい。本書10巻の内容は次のとおり[4][101][102]。

- 後漢趙壱非草書、晋王右軍自論書、(王羲之教子敬筆論)、晋衛夫人筆陣図、王右軍題衛夫人筆陣図後、宋羊欣古来能書人名、伝授筆法人名、南斉王特進答斉太祖論書啓、南斉王僧虔論書、宋王愔文字志目、梁蕭子雲啓

- 宋虞龢論書表、梁武帝観鍾繇書法十有二意、陶隠居与梁武帝論書啓九首、梁庾元威論書、梁庾肩吾書品論、梁袁昂古今書評、陳釈智永題右軍楽毅論後、後魏江式論書表

- 唐虞世南書旨述、唐褚遂良右軍書目、唐李嗣真書後品、唐武平一徐氏法書記、唐徐浩古跡記、唐何延之蘭亭記、唐褚遂良搨本楽毅論記、唐崔備壁書飛白蕭字記、唐李約壁書飛白蕭字賛、唐高平公蕭斎記、(唐蔡惲書無定体論)

- (唐顔師古注急就章)、唐張懐瓘書估、唐張懐瓘二王等書録、唐張懐瓘書議、唐張懐瓘文字論、(唐張懐瓘六体書論)、唐朝叙書録、唐盧元卿法書録

- 唐竇臮述書賦上

- 唐竇臮述書賦下

- 唐張懐瓘書断上

- 唐張懐瓘書断中

- 唐張懐瓘書断下

- 右軍書記(『十七帖』などについて)

宋代

宋代に書の理論を説いた人としてまず第一に欧陽脩があげられる。彼は書というものは人によって存するものであり、他人の書を模倣するのは奴書であるとし、この奴書という言葉をその理論の中でよく使った。また、欧陽脩は史学者・金石学者としても著名で、彼が金石文の題跋を書いてから蘇軾や黄庭堅がこれにならい題跋が盛んになった。

北宋末の宮廷における徽宗の書画コレクションの鑑定家となった米芾は、その龐大なコレクションを自由に利用でき、古典を徹底的に研究し、自ら蒐集もした。この宮廷コレクションの素晴らしさは『宣和書譜』などによって知ることができる。彼が書き残した書画録は今日においても正確で信頼のおけるものとされ、その鑑識眼は中国史上最高というべきものであった[103][104][105]。

- 集古録跋尾

『集古録跋尾』(しゅうころくばつび)10巻は、1063年、欧陽脩撰。秦から五代までの数百の金石資料を集録し、その考証結果を題跋に記したものである。これによって金石学という分野が研究されるようになった[103][106][107]。

- 金石録

『金石録』(きんせきろく)30巻は、趙明誠撰。前10巻には2000点に及ぶ金石文を収録し、その著年月・撰者名・諸家考証の是非を載せ、後20巻では520編におよぶ諸家考証の是非を論じている。『集古録跋尾』をさらに詳細に完全にしたもので、この2大著述によって金石学の基礎が築かれた。本書は趙明誠が1129年に48歳で急死した後、妻の李清照が紹興年間に朝廷に奉じたものである[103][108][109]。

- 東観余論

『東観余論』(とうかんよろん)2巻は、黄伯思撰。初めに「法帖刊誤」(ほうじょうかんご)がある。これは『淳化閣帖』の標識の誤りや諸帖の真偽を史書などにより詳しく論考したもの。他に、論説・序跋・弁記など、105篇からなり、書法碑帖にわたっての考証が正確との評がある[110][111]。

- 東坡題跋

『東坡題跋』(とうばだいばつ)6巻は、蘇軾撰。蘇軾の題跋を後人が蒐集したもの。内容は詩文書画にわたる論が600余篇に及び、書画に関するものが過半を占めている。杜甫の詩、韓愈の文、顔真卿の書、呉道玄の画に最高の評価を与えている。書に関しては晋から宋までの書評論と文房四宝について記されている[112][113][114][115]。

- 山谷題跋

『山谷題跋』(さんこくだいばつ)は、黄庭堅撰。津逮秘書本9巻と黄嘉恵(こうかけい)校刊本4巻がある。詩文書画の題跋集であるが、書画がその大半を占め、うち蘇軾の作に跋したものが多い。黄庭堅の題跋は定評があり、創見に富む。また、この題跋から黄庭堅の学書経歴をたどることができる[116][117][118][119]。

- 海嶽名言

『海嶽名言』(かいがくめいげん)1巻は、米芾撰。書名から推測して米芾の論を後人が編集したものと言われている。顔真卿の楷書を俗品に入れ、柳公権を醜怪悪礼の祖と評するなど、唐から宋に至る名家を遠慮なく非難している[61][120][121][59]。

- 書史

『書史』(しょし)は、1103年以後、米芾撰。宋代の法書を鑑賞した時の記録で、法書の真贋優劣・印章・跋尾など豊富な史料となっている[122]。

- 墨池編

『墨池編』(ぼくちへん)20巻は、1066年(序文の日付)以後、朱長文撰。書論に関する著述をひろく集載している。これには、1066年10月5日付の序文がある[87]。

- 続書断

『続書断』(ぞくしょだん)は、1074年(序文の日付)以後、朱長文撰。張懐瓘の『書断』の続篇であり、張懐瓘の品例を用いて主に唐宋の書人を集めて品第しており、神品3人(顔真卿・張旭・李陽冰)、妙品16人[123]、能品66人を補っている。本書は、唐宋の書人の小伝などとして参考になるものが多く、特に記録の少ない宋代の書についての歴史的な記述や小伝、書評などがある。著者の朱長文は『墨池編』の序文によると、10歳のとき父から顔真卿の書を教えられており、その尊ぶところは伝統派の人と異なっている。よって、伝統的な品第法によりながらも、事実上は新しい唐の書風を主流に立て、異なる方向の書品論となっている[49][87][124]。

- 宣和書譜

『宣和書譜』(せんなしょふ)20巻は、撰者不詳。徽宗の宣和年間に宮廷の書跡を書体別に記した目録である。第1巻に帝王の書、2巻に篆書・隷書、3巻から6巻に楷書、7巻から12巻に行書、13巻から19巻に草書、20巻に分書を配列し、筆者の伝記も記されている[61][125][126]。

- 続書譜

『続書譜』(ぞくしょふ)1巻は、姜夔撰。孫過庭の『書譜』を継承した書学論。晋魏の書法を祖述しようとするもので、顔真卿や楊凝式などの革新派の書人を評価しない[56][127]。

- 書苑菁華

『書苑菁華』(しょえんせいか)20巻は、陳思撰。古人の書を論じた語を集録したもの。『法書要録』より非常に多く、160余篇に及んでいる[128][129]。

- 墨経

『墨経』(ぼくけい)1巻は、晁説之あるいは晁貫之撰。墨材の選択・採取・製墨法などを20項目に分けて詳細に記述している[130][131]。

元代

モンゴル族が支配した元王朝は漢文化に冷淡であり、書の方面も沈滞したが、趙孟頫は元王朝に仕えて元王朝の書壇を代表する存在となり、王羲之の書を最高とした復古調の書風を主張した。そして、宋の三大家らの革新派の書は古法を荒廃に導くものと捉え、書の伝統を保持しようとする古典主義的な書論が多く作られた[6][127]。

- 法書攷

『法書攷』(ほうしょこう、『法書考』とも)8巻は、1344年、盛熙明撰。字源・筆法・図訣・形勢など、書の全般にわたった概論の書である。書品としては、蒼頡より以降、秦から唐に至るまでの書人を上中下の3品に分けて人名を配し、人名の下に古人の品評の言葉を略記している。評語を付した品第表として便利にできている。なお、上品に39人[132]、中品に72人、下品に135人を配している[49][101][127][133]。

- 翰林要訣

『翰林要訣』(かんりんようけつ)1巻は、陳繹曽撰。執筆法・血法・骨法・筋法・肉法・平法・直法・員法・方法・分布法・変法・法書の12章に分けて書法を論じている。この執筆法の章では、撥鐙法・腕法などを説いている[127][134][135][136]。

明代

明初は王羲之以来の古典が尊重され、それを継承しようとする書論が大勢で、師から弟子への伝授書も多い。中期は商業が著しく繁栄し、中国第一の商工業都市となった呉中(現在の蘇州)ではこの繁栄を背景に詩書画結合の芸術形式が普及し、また篆刻も文人芸術として発展した。また、優れた鑑賞眼と見識をそなえ収蔵に熱意を傾ける鑑蔵家が多数現われ、集帖・書画録が刊行された。末期はまず董其昌が天真爛漫の境地を理想にかかげた革新的な傑作を数多くのこした。彼の理念は蘇軾や米芾の書論に立脚し、王鐸も董其昌の理論を実践している[137][138][64][139]。

- 書法雅言

『書法雅言』(しょほうがげん)1巻は、項穆撰。王羲之を大統として蘇軾・米芾らを斥ける伝統派の書品論。内容は、書統・古今・弁体・形質・品格・資学・規矩・常変・正奇・中和・老少・神化・心相・取捨・巧序・器用・知識の17条よりなる。その品格の条に、書品の品格を論じ、正宗(尚(たか)し)・大家(博し)・名家(専らに)・正源(謹み深く)・傍流(肆(ほしいまま)に)の5品によって書の優劣上下を判定しようとしている。具体的な人名は挙げていないが、王羲之の書が正宗とされることはその定義(「衆体兼ね能くし、天然逸出する」など)からも明らかである[49][137][140]。

- 書史会要

『書史会要』(しょしかいよう)9巻・補遺1巻は、陶宗儀撰。1巻から8巻は、上古から元代までの書人の伝記・書風を記し、評論を加えている。元代の書人を多く含む。9巻に書法を付し、補遺には明代の書人を収録する。朱謀垔の『書史会要続編』1巻があり、明代の書家をおさめている[91][122][137]。

- 古今法書苑

『古今法書苑』(ここんほうしょえん)は、王世貞撰。漢から明に至る書に関わるあらゆる文献を収載し、書について見解を述べたもの。『墨池編』・『書苑菁華』を大幅に拡充している[137][141]。

- 画禅室随筆

『画禅室随筆』(がぜんしつずいひつ)4巻は、董其昌撰。書論は巻1に収められ、作意に対する率意を重視し、天真爛漫の境地を理想とした。4巻の内容は次のとおり[137][142][143][144]。

- 程氏墨苑

『程氏墨苑』(ていしぼくえん)24巻は、1610年頃、程君房撰。程君房製墨の墨面図象(約519図)の作意内容などを載せているが、製墨法その他の技法の説明はない。最も初期の著名な墨譜である[145][146]。

清代

清朝の皇帝は満州民族でありながら漢民族の伝統文化を尊重して大規模な文化振興事業を実施した。また考証学が盛んになるなど、その資料として金石文に注目が移り、阮元と包世臣の書論により碑学が勃興した。清代で特筆すべきはこの碑学を研究する碑学派の出現である。

- 佩文斎書画譜

『佩文斎書画譜』(はいぶんさいしょがふ)100巻は、1708年、康熙帝撰。明末までの歴代の書画関係を統一整理し、出典を明記したもの。書の理論体系を立てて、書体・書法・書学・書品という4つの部門を分け、さらに書家伝・書跋・弁証・鑑蔵という項目を加えている[2][18][147][148]。

- 論書賸語

『論書賸語』(ろんしょようご)1巻は、王澍撰。執筆・運筆・結字・用墨・臨古・篆書・隷書・楷書・行書・草書・牓書・論古の12節に分けて学書法を論じている。董其昌を否定し唐碑を重視している。独創の見解が多い。江戸時代に市河米庵が本書を『清三家書論』の中に入れている[63][149][150]。

- 鈍吟書要

『鈍吟書要』(どんぎんしょよう)1巻は、馮班撰。主として楷法を論じ、鍾繇・王羲之・顔真卿・柳公権を宗としている。宋代では蔡襄、元代では趙孟頫を推している[63][151][152]。

- 頻羅庵論書

『頻羅庵論書』(ひんらあんろんしょ)1巻は、梁同書撰。乾隆時代の書家として一流の撰者が心得した書に対する所論を明確にしたもので、見識の高さが伺え書論書として屈指のものとされる。王鐸の『擬山園帖』を取るに足らずと述べている[153][154][155]。

- 評書帖

『評書帖』(ひょうしょじょう)1巻は、梁巘撰。執筆法、法帖・諸碑の評論、古名人より張照に至るまでの書評論である。書と時代について、「晋韻、唐法、宋意、明態」と表現している[156][157][158][159]。

- 芸舟双楫

『芸舟双楫』(げいしゅうそうしゅう、『安呉論書』(あんごろんしょ)とも)6巻は、包世臣撰。論文4巻・論書2巻・付録3巻からなり、『安呉論書』と称するのは、この中の論書の部分を指す。本書は阮元の説を継ぐ北碑派の理論であり、碑学派の立場をゆるぎないものにして清朝末期の書道界に大きな影響を与えた。本書中、逆入平出の用筆を説き、この理論を趙之謙が実践した。また、鄧石如の篆書・隷書・楷書を天下第一と称揚し、さらに鄭道昭の名を広く世に知らしめた[15][160][161][162][163][164]。

- 広芸舟双楫

『広芸舟双楫』(こうげいしゅうそうしゅう)6巻は、康有為撰。『芸舟双楫』の論を強調したもので、書の源流などを論じ、碑学を尊び、帖学を攻撃している。日本で訳本(『六朝書道論』)が刊行された[165][166]。

- 平碑記

『平碑記』(ひょうきひ)3巻は、1867年、楊守敬撰。全名を『激素飛清閣平碑記』(げきそひせいかく-)といい、周より唐に至る著名な碑230種について考証したもの[162][167]。

- 平帖記

『平帖記』(ひょうじょうき)1巻は、1868年、楊守敬撰。全名を『激素飛清閣平帖記』(げきそひせいかく-)といい、鍾繇から王羲之までの代表的な法帖を考証したもの[162][167]。

- 学書邇言

『学書邇言』(がくしょじげん)は、楊守敬撰。碑・帖、および宋代以後の書評論[168]。

- 楷法溯源

『楷法溯源』(かいほうそげん)15巻は、1877年、潘存輯・楊守敬編。楊守敬の師・潘存が選別した楷書碑の中のすぐれた文字を、楊守敬が編集したもの。はじめ『今隷篇』と名づけたが、のちにこの名に改めた[169][170][171]。

中華民国・現代

民国期は長期にわたる政情の不安定と戦乱の中、国力の回復に努力する一方、文教政策にも力を注ぎ、文字資料の更なる出土を得て、その学術研究が進展した。現代の書法と清代の書法との差異は、清末以降に出土された木簡などの文字資料の研究の影響が大きい。この研究書として羅振玉・王国維などが重要な著録を残している。

清代は金石学が勃興して篆隷が盛んに書かれたが、当時の書人は木簡の隷書を知らない。碑は儀礼的なもので、結体・用筆ともに整理されて、当時の実用の字とはかなり性質が違う。これに対し木簡は日常生活の中でメモをとったり手紙を書いたりと、紙がなかった時代に紙の代用としての役割を果たしたため自然に字を書いている。しかも肉筆のため、いままさにこれを書いたというような視覚的な効果があり、碑の隷書と木簡の隷書とは感覚的にその本質が違う。そして、この木簡の率意の書は今日の書道観における書の理想に一致していると青山杉雨はいう。その書の理想とは、「生々しい視覚性と書者の人間性との兼ね合いによって生み出される鮮やかな表現である。」とし、「木簡こそまさに今日の我々の書道観を充足させてくれる資料であるということができよう。」と述べている。

1973年、馬王堆帛書の発見があったが、これも非常に自然に書いてあり、その運筆は軽妙で速度がある。西川寧は、「スイスイ書いてある。」と表現しているが、篆書を行書を書くくらいのスピードで非常に巧みに書いている。これについて今井凌雪は、「この一群の篆書から我々の今の篆書の書き方を反省できるし、また楷・行・草というより動的な書体の生まれる必然性を強く感じる。」と述べている。

清末以降に出土された文字資料は、前漢初期から200年間の肉筆の文字が20万字にも及ぶ。いままでこの200年間の文字資料が非常に少なく、特に前漢初期のものがなかった。しかも、この200年間にいろいろな書体が生まれているということが分かっていたため、ちょうどその時期の大量の文字資料の発見は考古的な価値はもちろんのこと、書法上でも非常に大きな貢献をした。その中で当時実用に書かれている書は隷書だけでなく、その略字としての章草も書かれているという事実があり、その起源が理解しにくかった草書の研究に関心を集め、以後の書体研究盛行の発端となった[12][172][173][174][175]。

- 殷虚書契

『殷虚書契』(いんきょしょけい)前編8巻(1913年)・後編2巻(1916年)・続編6巻(1933年)は、羅振玉編。羅振玉所蔵の甲骨文の影印本。前編に2000余片、後編に1000余片を集編。続編には他家所蔵のものを含む[176][177]。

- 殷虚書契考釈

『殷虚書契考釈』(いんきょしょけいこうしゃく)3巻は、羅振玉撰。1914年に出版し、1927年に増訂され、3巻となった。『殷虚書契』の甲骨文を8編に分けて考釈したもの[177]。

- 殷虚書契菁華

『殷虚書契菁華』(いんきょしょけいせいか、『殷虚書契精華』とも)1巻は、1914年、羅振玉編。羅振玉所蔵の甲骨文の中で破損しやすく墨拓したことのない最大サイズの甲骨8片と小骨60片の影印本[176][177]。

- 流沙墜簡

『流沙墜簡』(りゅうさついかん)3巻・補遺1巻は、1914年、羅振玉・王国維共撰。羅振玉と王国維が日本に亡命中に出版した敦煌文献の研究書。敦煌文献の写真から588片の図版を撰んで各々に考釈を加えた。内容は第1巻が小学・術数・方技書、第2巻が屯戍叢編、第3巻が簡片で、その他に尼雅木簡、西域長史李柏文書などを補遺として付録している[178][179]。

具体的な論述

以下、具体的な論述を部門に分けて記す。

書体について

- 書契の創始者:「昔在(むかし)黄帝、制を創り物を造る。沮誦(そしょう)・倉頡なる者有り、始めて書契を作りて、以て結縄に代う。蓋し鳥の跡を覩(み)て以て思いを興すなり。」(文字の創始者として沮誦と倉頡の2人を挙げているが、倉頡ばかりが有名になっている。中国の書道史#漢字の創成・進化を参照)…『四体書勢』[70]

- 書契の創始者:「黄帝の史官・倉頡、鳥獣蹄迒(ていこう)の跡を見て、分理の相い別異す可きを知るや、初めて書契を造る。」…『説文解字』の序文[70][180]

- 秦の八体:「爾(そ)れより秦の書に八体有り。一に曰く大篆、二に曰く小篆、三に曰く刻符、四に曰く蟲書、五に曰く摹印、六に曰く署書、七に曰く殳書、八に曰く隷書。」(秦の始皇帝期の書体は8体あり、大篆は小篆の古体、小篆は秦代の正体、最後の隷書は実務用の俗体で、残りの5体は小篆にもとづく用途別の体であり、刻符(こくふ)は符信(割り符)に、蟲書(ちゅうしょ)は幡信に、摹印(もいん)は印章に、署書(しょしょ)は題署に、殳書(しゅしょ)は兵器に用いられた)…『説文解字』の序文[20][180]

- 新の六体:「一に曰く古文、孔子壁中の書なり。二に曰く奇字、即ち古文にして異るものなり。三に曰く篆書、即ち小篆。四に曰く左書、即ち秦の隷書。秦の始皇帝が下杜人の程邈に作らせしところのものなり。五に曰く繆篆(びゅうてん)、摹印の所以なり。六に曰く鳥蟲書、幡信に書する所以なり。」(孔子壁中の書とは、前漢の景帝の子、魯の恭王が孔子の旧宅を壊して宮殿を修築しようとしたとき、その壁中から見つかった大量の経書のことである。これは秦の焚書を避けるために魯の儒者たちが隠しておいたものであり、この経書の文字の書体を古文という)…『説文解字』の序文[20][180][181]

- 鍾繇の書の三体:「鍾繇の書に三体あり、一に曰く銘石の書、最も妙なる者なり。二に曰く章程書、秘書に伝え小学を教うる者なり、三に曰く行狎書、相聞する者なり。三法皆な世人の善しとする所なり。」(鍾繇が銘石書(隷書)と章程書(楷書)と行狎書(行書)の三体をよくしたという。銘石書とは、碑版のための書体で、漢隷を継承するものである。『受禅表』などがその例である。章程書とは、正しい文書記録のための書体で、子弟の教育のために用いられた。『宣示表』などがその例である。行狎書とは、書簡のための書体で、のちの行書である)…『古来能書人名』[29][28][182][183]

- 「顔魯公の行字は教うべし。真は便ち俗品に入る。」(顔真卿の行書は習うべきであるが、楷書については俗品に入ると評価している)…『海嶽名言』[29]

- 「唐人、八分・楷・行兼ねて善くする者は、欧陽詢・徐浩のみ。虞・褚・李・顔・柳・諸家は、行・楷は妙なるも、八分は未だ精ならず。」(唐代の諸家は楷書・行書だけでなく、八分にも精通していなければならないことを示唆している)…『評書帖』[29]

- 「古人、真行書を論ずるに、率ね篆分の意を失わざるを以て上と為す。」(楷行書に篆書の筆意があるものが良い)…『安呉論書』[29]

- 「今世草書を善くするを称する者は、或いは真行を能くせず。これ大妄なり。真は行を生じ、行は草を生ず。真は立つ如く、行は行く如く、草は走るが如し。」(各体の特徴を端的に言い当てている)…『東坡題跋』[29]

- 「楷を書くには当に黄庭・懐素を以て宗と為すべし。得べからざれば則ち女子箴を宗とせよ。行書は米元章、顔魯公を以て宗と為し、草は十七帖を以て宗と為せ。」(楷書では『黄庭経』を学び、それができなければ『女子箴』(じょししん)を学ぶ。行書は米芾、顔真卿を、草書は『十七帖』を学ぶのが基本である)…『画禅室随筆』[29]

篆書

- 大篆の創始者:「昔、周の宣王の時、史籀始めて大篆十五篇を著す。或いは古と同じく、或いは古と異なり、世に之を籀書と謂う者なり。」(大篆は史籀が創り、籀書あるいは籀文とも称す)…『四体書勢』[70]

- 大篆の創始者:「按大篆者,周宣王太史史籀所作也。」(大篆は史籀が作った)…『書断』[92]

- 小篆の創始者:「小篆者,秦丞相李斯所作也。」(小篆は李斯が作った)…『書断』[92]

- 小篆の創始者:「玉筯の名は、僅かに小篆に加う可きのみ。舒元輿[184]の「秦の丞相・斯、倉頡籀文を変じて玉筯篆を為る」と謂えるは是なり。」(李斯が籀文を変じて玉筯篆(小篆の代名詞)を作ったとある)…『芸概』[70]

- 「許慎の説文を撰し、篆書を用いて正と為し、以て体例と為すに及んでは、最も得て論ず可きなり。」(篆書を正字とする)…『四体書勢』[70]

- 「秦の時、李斯は号して篆に工なりと為す。諸山及び銅人の銘は皆な斯の書なり。」(諸山とは、泰山・瑯琊台などの始皇刻石であり、銅人とは、始皇帝が全国の兵器を没収して造ったものである)…『四体書勢』[70]

- 「秦の始皇帝、初めて天下を兼ぬ。丞相・李斯、乃ち奏して之を同じくし、其の秦文と合せざる者を罷む。斯は倉頡篇を作り、中書府令・趙高は爰歴篇(えんれきへん)を作り、太史令・胡毋敬は博学篇を造る。皆な史籀の大篆を取り、或いは頗る省改す。所謂小篆なる者なり。」(秦の新しい字書は小篆で書かれている。中国の書道史#小篆を参照)…『説文解字』の序文[70][180]

隷書

- 古隷の創始者:「邈、字は元岑(げんしん)、始めて衙県(がけん)の獄吏と為るも、罪を始皇に得て、雲陽に幽繋さる。獄中に覃思すること十年、大小篆の方円を益して、隷書三千字を為り、之を奏す。始皇之を善しとし、用いて御史と為す。」(程邈が隷書(古隷)をつくったと記しているが伝説とされている)…『書断』[25]

- 「開通褒斜道刻石は、隷の古なり。」(この刻石を古隷と称している)…『芸概』[25]

- 八分の創始者:「上谷の王次仲、後漢の人。八分の楷法を作る。」(八分の創始者を王次仲としている)…『古来能書人名』[25]

- 八分の創始者:「按八分者,秦羽人上谷王次仲所作也。」(八分は王次仲が作った)…『書断』[92]

- 「隷書なる者は、篆の捷(しょう、はやいの意)なり。」(隷書は篆書の速書きから生まれた)…『四体書勢』[25]

- 「秦は既に篆を用うるも、秦事繁多にして、篆字成り難し。即ち隷人[185]をして書を佐へ令(し)め、隷字と曰う。漢は因りて之を行い、独り府・印璽(いんじ)・幡信・題署のみ篆を用う。」(隷書の名は下級役人の呼称に由来する。漢代では特別な用途以外は隷書が用いられていた)…『四体書勢』[25]

- 「霊帝の書を好むに至り、時に能くする者多く、而して師宜官を最と為す。」(後漢の霊帝の時代は隷書の爛熟期で、その時の名人は師宜官である)…『四体書勢』[25]

草書

- 「漢興って草書あり。」(この草書とは前漢時代の章書とされている)…『説文解字』序文[21][180]

- 章草の創始者:「按章草,漢黄門令史史游所作也。」(章草は史游が作った)…『書断』[92]

- 草書の創始者:「伯英の章草は崔・杜の法を学んで之を変じ以て今草を成す。字の体勢一筆にして成り偶ま連らざるあるも血脈断へず。」(張芝が今草、つまり現在の草書の創始者であるとし、章草が単体であったのに対し、今草は連綿であることを表現している)…『書断』[186]

- 「張の草には猶お当に雁行[187]すべし。」(これは王羲之の言葉を孫過庭が引用したもので、張芝の草書は王羲之よりも優れているとしている)…『書譜』[188]

行書

- 行書の創始者:「行書なる者は、後漢の劉徳昇の作る所なり。行書は即ち正書の小訛、務めて簡易に従い相聞流行す。故にこれを行書という。王愔云う。晋世以来、書に工みなる者は、多く行書を以って名を著すと。鍾元常行狎書を善くす、是なり。その後、王羲之・献之並びにその極に造る。」(行書の創始者を劉徳昇としている。#書体の創始者の行書で解説)…『書断』[29][92]

- 「行書は『蘭亭序』および王羲之の諸帖を第一とし、謝安・王献之の諸帖が之に次ぐ。(趣意)」(原文の大令とは王献之のこと)…『続書譜』[56][57]

- 「唐人の行書は、皆な二王より出て、宋人の行書は、多く顔魯公より出づ。趙子昂云う、用筆は千古変らずと。只だ宋人を看て亦た妙たるも、唐人は得難きなり。」(二王よりの唐人を尊重する伝統的な見解)…『鈍吟書要』[29]

楷書

- 楷の定義:「楷に定名無く、独り正書[26]にのみ之を当てず。(中略)衛恒の『書勢』に云く「王次仲始めて楷法を作る」とは、是れ八分の楷と為すなり。又た云く「伯英下筆すれば必ず楷と為す」とは、則ち草の楷と為すなり。」(楷というのは楷書のみの名称ではなく定まったものがない。たとえば、王次仲の楷法といえば八分を指し、張芝の楷法は草書のことである)…『芸概』[189]

- 「正書は静に居して以て動を治め、草書は動に居して以て静を治む。」(楷書は静けさの中に動きの感じられるものにし、草書は動きの中に静けさの感じられるものとする)…『芸概』[189]

- 「書法は正書に備わり、溢れて行草と為る。未だ正書を能くせずして、行草を能くせんとするは、猶ほ未だ嘗て荘語せずして、輒ち放言するがごとし。是の道無きなり。」(楷書がうまく書けないのに行草をうまく書こうとするのは、まともな議論もしないで無責任なことを言うがごとしで、このような道理はない)…『東坡題跋』[189]

- 「小楷を作すは須らく大力を用ひ、筆を柱し紙に著け、千金の鉄杖を以て地を柱するが如くすべし。」(小楷は、力を込めて直筆で書くべし)…『字訓』[189][190]

雑体書

- 飛白の創始者:「按飛白書者、後漢左中郎將蔡邕所作也。」(飛白は蔡邕が作った)…『書断』[92]

- 「雑体書の技巧は文字というより絵画に通じ、書としての条件に欠けるので詳しく論じるほどのものではない。(趣意)」…『書譜』[72]

書学について

- 「功は礼楽を宣べ、妙は神仙に擬す。」(書の功は礼楽の教えをひろめ、その妙は神仙にたとえられる)…『書譜』[1][39]

- 「書は心画たり。」(書の表現は人の心をあらわす)…『法言[191]』[192]

- 「書は如なり。」(書はその人のままである)…『説文解字』序文[39][180]

- 「多力豊筋なる者は聖なり。」(線は骨力・筋力の多くて豊かであるのが良い)…『筆陣図』[39]

- 「書は玄妙の伎なり。」(書は奥深い道に通ずる技術である)…『筆勢論』[39]

- 「書の妙道は、神彩を上と為し、形質は之に次ぐ。」(字は精神が大切で、字形は二の次である)…『筆意賛』[39]

- 霊台:「仮令(たとい)、運用未だ周(あまね)からず、尚お工を秘奥に虧(か)くとも、而も波瀾の際は、已に濬(ふか)く霊台より発す。」(かりに、運筆が未熟で、技巧がまだ奥義に達していなくても、筆の躍動はすでに心の奥底から発現されている)…『書譜』[40][193][194]

- 「書に工拙有るも、而して君子小人の心、乱す可からざるなり。」(書の技術の巧拙とは別に心の良し悪しはごまかせない)…『東坡題跋』[39]

- 「晋人の書は韻を取り、唐人の書は法を取り、宋人の書は意を取る。」(書の時代様式である)…『画禅室随筆』[137]

書法について

- 「一管、分ちて上中下と為し、真字小字は下に靠(よ)りて攏(と)り、行書大字は中に従(よ)りて執り、草書は上を執りて始めて能く工す。」(各体・字の大小による筆の持つ位置を示している)…『評書帖』[29]

- 「作字は惟(た)だ用筆と結字と有るのみ。」(書法は用筆と結字(字形の取り方)だけだ)…『鈍吟書要』[32]

- 「書法は用筆を以て上と為す。而して結字も亦た須らく工を用ゐるべし。」…『蘭亭十三跋』[32]

- 「凡そ書を学ぶには、先づ用筆を学ばんことを欲す。」(書道の学習には用筆を学ぶことを優先したい)…『山谷題跋』[32]

- 「古人の書に工みなるは、它異無し。但だ用筆を能くするのみ。」(古人が書に巧みである理由は他でもない、ただ用筆がうまくできるためである)…『山谷題跋』[195]

- 「古人の遺墨、其の一点一画の皆な昭然絶異なるを得る者は、其の用筆の精妙なるを以ての故なり。」(古人のすぐれた遺墨を見ると、その筆跡の一点一画がみな光輝くように美しくすぐれている。それは古人の用筆が精妙であるためである)…『続書譜』[195]

- 「字の巧処は用筆に在り。」(書の巧妙なところは用筆にかかっている)…『画禅室随筆』[195]

- 「用筆を以て主と為す。」(書道の表現は用筆が中心である)…『芸舟双楫』[195]

- 「筆を下すに、点画・芟波(さんば)・屈曲は、皆須く一身の力を尽くして之を送るべし。」(点画・左右のはらい・転折では、全身の力を尽くして筆を運ぶ)…『筆陣図』[196]

- 擫(よう)は、親指の骨の上節部の下端を筆管にあてて力を入れること。筆が真っ直ぐになるように、千鈞の如く提げる。

- 圧(あつ)は、人差し指を捺しあてること。この指の中節部の左わきを筆管につける。以上の二指(親指と人差し指)は力を入れる。

- 鉤(こう)は、中指を引っ掛けること。この指の先を筆に引っ掛けて筆を下に向かわせる。

- 掲(けい)は、薬指で掲げること。この指の爪のつけ根を筆管につける。筆を掲げて上に向かわせる。

- 抵(てい)は、薬指で筆を掲げるのを、中指で抵(お)し住(とど)めること。

- 拒(きょ)は、中指で筆を引っ掛けるのを、薬指で拒み定めること。以上の二指(中指と薬指)は伝運を主とする。

- 導(どう)は、小指が薬指を引いて、筆を右に運ぶこと。

- 送(そう)は、小指が薬指を送り、筆を左に運ぶこと。以上の一指(小指)は牽過を主とする。

書品について

- 天然と工夫:「張芝は工夫は第一で、天然はこれに次ぐ。鍾繇は天然は第一で、工夫はこれに次ぐ。王羲之は工夫は張芝に及ばないが、天然はそれ以上であり、天然は鍾繇に及ばないが、工夫はそれ以上である。」(天然とは、人間の技巧によらないで、情性が自然のままにあらわれること。工夫とは、人間の努力によってなされる技巧のはたらきをいう)…『書品』[50]

- 天性と習学:「天性を第一としたものは風神骨気があり、習学を第一としたものは妍美功用においてすぐれている。この2つでは風神骨気ある者がすぐれ、妍美功用のものはその下にある。」…『書議』[93]

墨について

- 「墨は廬山の松煙、代郡の鹿角の膠にて、十年以上にして石の如きがよし。」(良墨について)…『筆陣図』[197]

- 「古は松煙、石墨の2種を用ふ。石墨は晋魏より以後聞くことなし。」(製墨の歴史について)…『墨経』[197]

- 「凡そ墨色は紫光を上となす。青光又之に次ぎ、白光を下と為す。凡そ光と色を廃すべからず。一時久しくして渝(かわ)らざるを貴となす。」(墨色について)…『墨経』[197]

脚注

- ^ a b 西林 P.57

- ^ a b c d e f g h i j 飯島(辞典) P.382

- ^ a b c d e f 鈴木(書人名鑑) P.114

- ^ a b c 中田(書論集) PP..2-3

- ^ a b c d e 四賢とは、張芝・鍾繇・王羲之・王献之の4人のこと。『書譜』の中で使われている語。

- ^ a b c d e f g h 鈴木(書論の歴史) P.166

- ^ a b c d e f g h 中田(書道史) PP..80-81

- ^ a b 中田(書論集) P.1

- ^ a b 飯島(辞典) P.349

- ^ 鈴木(書人名鑑) P.288

- ^ 小坂 P.103

- ^ a b 菅野 P.171

- ^ 魚住 PP..188-189

- ^ 飯島(辞典) PP..798-799

- ^ a b c 飯山 PP..156-157

- ^ 飯島(辞典) PP..633-634

- ^ 西川(辞典) P.107

- ^ a b c d e 中田(書論集) PP..5-7

- ^ a b c 雑体書とは、一般的な通用の体とは違った書体の総称で、雲書・飛白書・虎爪書(こそうしょ)・龍爪書など意匠性の強いものである(綾部 P.152)。斉梁時代にはこの雑体書が流行した(中田(書論集) P.51)。

- ^ a b c d e f 中田(書論集) PP..45-47

- ^ a b c 福田 PP..25-26

- ^ 森高雲 PP..40-41

- ^ a b c d 中田(書論集) PP..14-15

- ^ a b 中田勇次郎は章草の創始者を杜度と記しているが、典拠を示していない(中田(書論集) P.15)。藤原楚水は『中国書道史』の中で、「章草の起源についても、またその作者などに関して諸種の説が多く、『四体書勢』には、作者の姓名はわからぬが、章帝のとき杜度がこの体を善くしたといい、『書断』に至って初めて史游の作であるというに至った。(趣意)」とある(藤原楚水(中国書道史) P.141)。

- ^ a b c d e f g 須田(隷書) PP..59-61

- ^ a b 中国の書論には「楷書」という名称はほとんど見えず、その異名である「正書」と「真書」が多く用いられている(福田 P.26)。

- ^ 行狎書(ぎょうこうしょ)は行押書(ぎょうおうしょ)ともいう。「押」はここでは「狎」と同様に習熟することを言ったもので、習熟して筆記体の書のようにくだけた書体の意味と思われる(中田(書論集) P.49)。

- ^ a b c 中田(書論集) P.49

- ^ a b c d e f g h i j 鶴田 PP..82-83

- ^ 小原 P.10

- ^ 西川(辞典) P.36

- ^ a b c d 森高雲 P.89

- ^ 『翰林要訣』での提腕法は肘だけを机につけて手首は宙に浮かせて書くとしているが、現在の提腕法は手首と肘の両方を机につけるのが一般的である(市澤 P.27)。

- ^ a b 森高雲 PP..14-15

- ^ 飯島(辞典) P.624

- ^ a b 市澤 PP..30-31

- ^ 森高雲 PP..12-13

- ^ a b c d 貝塚 PP..9-10

- ^ a b c d e f g 森高雲 P.88

- ^ a b 森高雲 PP.94-95

- ^ a b c 『書後品』の原文

- ^ a b c d 上・中・下の3品それぞれに上・中・下のランク付けをして9品としている。

- ^ 楷書・行書・草書のこと。

- ^ 『書後品』の中上品7人(張昶、衛恒、杜預、張翼、郗超、阮研、李元昌)(『書後品』の原文)

- ^ 『書後品』の中中品12人(謝安、康昕、桓玄、丘道護、許静、蕭子雲、陶弘景、智永、劉珉、房玄齢、陸柬之、王知敬)(『書後品』の原文)

- ^ 『書後品』の中下品7人(孫晧、張超、謝道韞、宗炳、宋文帝、斉高帝、謝霊運)(『書後品』の原文)

- ^ 『書後品』の下上品13人(陸機、袁崧、李夫人、謝朓、庾肩吾、蕭綸、王褒、斛斯彦明、銭毅、房彦謙、殷令名、張大隠、藺静文)(『書後品』の原文)

- ^ 中田(書論集) P.29

- ^ a b c d e f 中田(書論集) PP..21-23

- ^ a b c d 中田(書論集) PP..8-10

- ^ 原文には81人とあるが、82人の誤り。

- ^ a b c 中田(書論集) PP..12-13

- ^ 瀟洒(しょうしゃ)とは、俗気がなくて、あっさりしているさま。縦横(じゅうおう)とは、自由自在の意(新選漢和辞典)。原文は瀟灑。

- ^ 飄逸(ひょういつ)とは、世間を気にせず、のんきなようす(新選漢和辞典)。

- ^ 森高雲 P.42

- ^ a b c 『続書譜』の原文

- ^ a b 中田(書論集) P.288

- ^ a b 中田(書論集) PP..24-28

- ^ a b 『海嶽名言』の原文

- ^ a b 鈴木(書人名鑑) P.202

- ^ a b c 鈴木(書人名鑑) P.118

- ^ a b 鈴木(書人名鑑) P.203

- ^ a b c 鈴木(書人名鑑) P.206

- ^ a b 中村伸夫 PP..140-141

- ^ 比田井 P.70

- ^ 小野 PP..43-44

- ^ a b c 鈴木(書人名鑑) P.115

- ^ 飯島(辞典) P.735

- ^ 『非草書』の原文

- ^ a b c d e f g h 須田(篆書) PP..77-79

- ^ 『四体書勢』の原文

- ^ a b 西林 PP..46-47

- ^ 飯島(辞典) PP..637-638

- ^ 『筆陣図』の原文

- ^ a b 鈴木(書人名鑑) PP..18-21

- ^ a b c d e f g h 鈴木(書人名鑑) P.116

- ^ 飯島(辞典) P.69、P.821

- ^ 『古来能書人名』の原文

- ^ 『論書 (王僧虔)』の原文

- ^ 中田(書論集) P.51

- ^ 綾部 P.152

- ^ 『観鍾繇書法十二意』の原文

- ^ 飯島(辞典) P.381

- ^ a b c 鈴木(書人名鑑) PP..31-32

- ^ 『古今書評』の原文

- ^ 『論書表 (江式)』の原文

- ^ a b c d 中田(書論集) PP..19-20

- ^ a b c d e f 鈴木(書人名鑑) P.117

- ^ 『書旨述』の原文

- ^ 飯島(辞典) P.377

- ^ a b 西川(辞典) P.68

- ^ a b c d e f g 『書断』の原文

- ^ a b c 中田(書論集) PP..17-18

- ^ 『文字論』の原文

- ^ 『書估』の原文

- ^ 『書議』の原文

- ^ 比田井 P.201

- ^ 『張長史十二意筆法記』の原文

- ^ 飯島(辞典) P.344

- ^ 『述書賦』の原文

- ^ a b c 飯島(辞典) P.737

- ^ 『法書要録』の原文

- ^ a b c 中田(書道史) PP..127-129

- ^ 西川(辞典) P.84

- ^ 比田井 P.231、P.237、P.238

- ^ 西川(辞典) P.59

- ^ 飯島(辞典) P.337

- ^ 西川(辞典) P.38

- ^ 飯島(辞典) P.177

- ^ 西川(辞典) PP..95-96

- ^ 飯島(辞典) P.549, P.735

- ^ 飯島(辞典) P.560

- ^ 中西(辞典) P.774

- ^ 高畑(東坡題跋)

- ^ 『東坡題跋』の原文

- ^ 大野 P.9

- ^ 飯島(辞典) P.308

- ^ 中西(辞典) P.365

- ^ 『山谷題跋』の原文

- ^ 飯島(辞典) P.101

- ^ 西川(辞典) P.22

- ^ a b 飯島(辞典) P.378

- ^ 『続書断』の妙品16人(唐太宗、虞世南、欧陽詢、褚遂良、陸柬之、徐浩、懐素、柳公権、欧陽通、徐嶠之、沈伝師、韓択木、徐鉉、石延年、蘇舜欽、蔡襄)(『続書断』の原文)

- ^ 『続書断』の原文

- ^ 西川(辞典) P.78

- ^ 『宣和書譜』の原文

- ^ a b c d 鈴木(書人名鑑) P.119

- ^ 飯島(辞典) P.375

- ^ 西川(辞典) P.67

- ^ 飯島(辞典) P.744

- ^ 西川(辞典) P.117

- ^ 『法書攷』の上品39人(倉頡、史籀、李斯、趙高、程邈、王次仲、陳遵、史游、杜操、劉穆、杜度、劉徳昇、崔瑗、崔寔、曹喜、邯鄲淳、師宜官、衛弘、蔡邕、張芝、張昶、胡昭、韋誕、鍾繇、鍾会、皇象、梁鵠、衛瓘、索靖、張華、嵆康、謝安、衛夫人、王廙、王羲之、王献之、王珉、荀輿、阮研)(『法書攷』の原文)

- ^ 『法書攷』の原文

- ^ 西川(辞典) P.33

- ^ 飯島(辞典) P.148

- ^ a b 『翰林要訣』の原文

- ^ a b c d e f 鈴木(書人名鑑) PP..204-205

- ^ 中田(書道史) PP..155-165

- ^ 澤田 PP..129-134

- ^ 『書法雅言』の原文

- ^ 角井 P.4

- ^ 飯島(辞典) P.115

- ^ 西川(辞典) P.26

- ^ 『画禅室随筆』の原文

- ^ 西川(辞典) P.93

- ^ 飯島(辞典) P.529

- ^ 西川(辞典) P.104

- ^ 飯島(辞典) P.618

- ^ 西川(辞典) P.135

- ^ 飯島(辞典) P.869

- ^ 西川(辞典) P.99

- ^ 飯島(辞典) P.568

- ^ 飯島(辞典) P.644

- ^ 中西(辞典) P.841

- ^ 『頻羅庵論書』の原文

- ^ 飯島(辞典) P.641

- ^ 西川(辞典) P.108

- ^ 石川 P.54

- ^ 『評書帖』の原文

- ^ 鈴木(書人名鑑) P.24

- ^ 飯島(辞典) P.202

- ^ a b c 鈴木(書人名鑑) P.283

- ^ 西川(辞典) P.8

- ^ 『芸舟双楫』の原文

- ^ 西川(辞典) PP..43-44

- ^ 『広芸舟双楫』の原文

- ^ a b 西川(辞典) P.114

- ^ 西川(辞典) P.24

- ^ 鈴木(書人名鑑) P.261

- ^ 中西(辞典) P.102

- ^ 飯島(辞典) P.105

- ^ 上田 P.191

- ^ 木村 P.190

- ^ 今井 PP..274-282

- ^ 青山 PP..1-2

- ^ a b 西川(辞典) P.11

- ^ a b c 飯島(辞典) P.36

- ^ 西川(辞典) P.131

- ^ 飯島(辞典) P.847

- ^ a b c d e f 『説文解字』序文の原文

- ^ 松宮 P.38

- ^ 木村 P.104

- ^ 玉村 P.33

- ^ 舒元輿(じょげんよ、791年 - 835年)(中文より)

- ^ 隷人とは、下級役人のこと(須田(隷書) P.59)。

- ^ 飯島(辞典) P.507

- ^ 雁行(がんこう)とは、がんの列のように斜め後に並んで進むこと(新選漢和辞典)。

- ^ 西林 P.55

- ^ a b c d 須田(楷書) PP..54-57

- ^ 『書法散論』の原文

- ^ 『法言』(ほうげん)は、前漢の揚雄の撰で、書論ではないが、本書中の「書,心畫也。」(『法言』第五「問神」より)は大変有名な言葉で、中林梧竹も引用している(日本の書論#六朝書道論の「書の奥義」(中林梧竹著)を参照)。

- ^ 森高雲 P.94

- ^ 西林 P.64

- ^ 西林 P.52

- ^ a b c d 森高雲 P.90

- ^ 森高雲 P.8

- ^ a b c 永井 前付PP..71-72

出典・参考文献

- 西川寧編 「書道辞典」(『書道講座 第8巻』 二玄社、1969年7月)

- 小坂奇石 「草書の歴史」(西川寧編 「草書」『書道講座 第3巻』 二玄社、1969年5月)

- 上田桑鳩 『書道鑑賞入門』(創元社、1970年12月)

- 木村卜堂 『日本と中国の書史』(日本書作家協会、1971年)

- 永井暁舟 「文房四宝の歴史」(飯島春敬編 『書道辞典』東京堂出版、1975年4月)

- 「中国書道史」(『書道藝術 別巻第3』 中央公論社、1977年2月)

- 中田勇次郎 『中国書論集』(二玄社、1977年5月)

- 今井凌雪 『書を志す人へ I』(二玄社、1979年8月)

- 青山杉雨 「木簡」(『書道技法講座 19 隷書 漢』、二玄社、1982年5月)

- 「図説中国書道史」(『墨スペシャル』第9号 芸術新聞社、1991年10月)

- 中村伸夫 「書道史概説【明】」

- 飯山三九郎 「帖学派と碑学派の流れ」

- 魚住和晃 「書道史概説【中華民国・現代】」

- 須田義樹 「書論に拾う 隷書名言集」(「隷書百科」『墨』芸術新聞社、1994年4月臨時増刊 書体シリーズ5)

- 「書の技法指南」(『墨』芸術新聞社、1994年8月臨時増刊)

- 市澤静山 「腕法」・「執筆法」

- 綾部光洲 「破体書・雑体書の世界」

- 須田義樹 「書論に拾う 篆書名言集」(「篆書百科」『墨』芸術新聞社、1994年10月臨時増刊 書体シリーズ6)

- 小林信明 『新選漢和辞典 第6版ワイド版』(小学館、1995年2月)ISBN 4-09-501475-X

- 小原俊樹・田上惠一 『図解 行書の書き方 - 蘭亭序 - 』(木耳社、1995年8月)ISBN 4-8393-2535-9

- 須田義樹 「書論に拾う 楷書箴言集」(「楷書百科」『墨』芸術新聞社、1996年7月臨時増刊 書体シリーズ1)

- 西林昭一 「書譜(法書ガイド・釈文)」(「書譜 唐 孫過庭」『中国法書ガイド 38』二玄社、1996年8月)ISBN 4-544-02138-3

- 玉村霽山 『中国書道史年表』(二玄社、1998年6月)ISBN 4-544-01241-4

- 森高雲 『図説 用筆の基本技法』(木耳社、2007年1月)ISBN 978-4-8393-2862-7

- 鈴木洋保・弓野隆之・菅野智明 『中国書人名鑑』(二玄社、2007年10月)ISBN 978-4-544-01078-7

- 比田井南谷 『中国書道史事典』普及版(天来書院、2008年8月)ISBN 978-4-88715-207-6

- 角井博ほか 『決定版 中国書道史』(芸術新聞社、2009年1月)ISBN 978-4-87586-165-2

- 角井博 「書道史を学ぶにあたって」

- 鈴木洋保 「書論の歴史」

- 澤田雅弘 「明」

- 福田哲之 「書体の系譜」

- 菅野智明 「中華民国・現代」

- 鶴田一雄 「書論における行書と簡牘中の行書について」(「行書の極意教えます」『墨』芸術新聞社、200号、2009年9・10月号)

- 中西慶爾編 『中国書道辞典』(木耳社、初版1981年)

- 松宮貴之 『書論の文化史』(雄山閣、初版2010年)ISBN 978-4-639-02152-0

- 大野修作 「黄庭堅集」(「黄庭堅集 宋」『中国法書ガイド 47』 二玄社、新版2007年(初版1989年))ISBN 978-4-544-02147-9

- 石川九楊・加藤堆繋 『書家 101』(新書館、新版2007年(初版2004年))ISBN 978-4-403-25074-3

- 藤原楚水 『中国書道史』(三省堂、新版1961年(初版1960年))

- 蘇軾 『東坡題跋 書芸篇』(高畑常信訳、木耳社、新版1989年)ISBN 4-8393-1487-X

- 立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所編 『入門講座 白川静の世界 I 文字』(平凡社、2010年)ISBN 978-4-582-40331-2