「アセトアミノフェン」の版間の差分

m cewbot: ウィキ文法修正 69: ISBNの構文違反 |

|||

| 51行目: | 51行目: | ||

== 副作用 == |

== 副作用 == |

||

=== 肝障害 === |

=== 肝障害 === |

||

アセトアミノフェンは[[シクロオキシゲナーゼ]] (COX) 活性阻害が弱くNSAIDsに見られるような胃障害の副作用が発生する頻度は低いが、[[肝障害]]の発症頻度が高まる恐れから、アセトアミノフェンを325[[ミリグラム|mg]]以上含有する医薬品の処方中止を、[[2014年]]に[[アメリカ食品医薬品局]]が[[勧告]]した。米国ではアルコールに次いで2番目に多い肝硬変の原因物質である<ref>Pocket Medicine 7th ed. ISBN |

アセトアミノフェンは[[シクロオキシゲナーゼ]] (COX) 活性阻害が弱くNSAIDsに見られるような胃障害の副作用が発生する頻度は低いが、[[肝障害]]の発症頻度が高まる恐れから、アセトアミノフェンを325[[ミリグラム|mg]]以上含有する医薬品の処方中止を、[[2014年]]に[[アメリカ食品医薬品局]]が[[勧告]]した。米国ではアルコールに次いで2番目に多い肝硬変の原因物質である<ref>Pocket Medicine 7th ed. ISBN 1496349482</ref>。特に小児がアセトアミノフェン製剤の糖衣錠やシロップ薬を誤って過量内服する例が目立つ。 |

||

また重篤な肝障害を有する患者には禁忌で、アセトアミノフェン4.8[[グラム|g]]をアルコールとともに服用し急性肝不全で死亡した事例が[[1989年]]に報告される<ref>{{Cite journal|和書|author=清水 勝ほか|date=1989|title=アルコール常用者にみられたアセトアミノフェンによる急性肝不全の1例|volume=30|issue=6|pages=690-694|doi=10.2957/kanzo.30.690|journla=肝臓}}</ref>など、アルコール多量常飲者への投与は注意を要する。 |

また重篤な肝障害を有する患者には禁忌で、アセトアミノフェン4.8[[グラム|g]]をアルコールとともに服用し急性肝不全で死亡した事例が[[1989年]]に報告される<ref>{{Cite journal|和書|author=清水 勝ほか|date=1989|title=アルコール常用者にみられたアセトアミノフェンによる急性肝不全の1例|volume=30|issue=6|pages=690-694|doi=10.2957/kanzo.30.690|journla=肝臓}}</ref>など、アルコール多量常飲者への投与は注意を要する。 |

||

2018年2月11日 (日) 01:13時点における版

| |

| |

| IUPAC命名法による物質名 | |

|---|---|

| |

| 臨床データ | |

| 販売名 |

医療用医薬品検索 一般用医薬品検索 |

| ライセンス | US FDA:リンク |

| 胎児危険度分類 | |

| 法的規制 | |

| 薬物動態データ | |

| 生物学的利用能 | ほぼ100% |

| 代謝 | 90-95% (肝臓) |

| 半減期 | 1–4 時間 |

| 排泄 | 腎臓 |

| データベースID | |

| CAS番号 | 103-90-2 |

| ATCコード | N02BE01 (WHO) |

| PubChem | CID: 1983 |

| DrugBank | APRD00252 |

| ChemSpider | 1906 |

| KEGG | D00217 |

| 化学的データ | |

| 化学式 | C8H9NO2 |

| 分子量 | 151.169 |

| |

| 物理的データ | |

| 密度 | 1.263 g/cm3 |

| 融点 | 169 °C (336 °F) |

| 水への溶解量 | 14 mg/mL @ 25 °C [1] mg/mL (20 °C) |

アセトアミノフェン(英: Acetaminophen, 米国一般名)は、パラセタモール(英: Paracetamol, 国際一般名)とも呼ばれる解熱鎮痛薬の一つである。

主に発熱、寒気、頭痛などの症状改善に用いられ、一般用医薬品の感冒薬にも広く含有されるが、過剰服用に陥る事例も少なくない。

1877年に発見され[2]、現在は米国と欧州で最も利用される鎮痛薬・総合感冒薬である[3] 。WHO必須医薬品モデル・リストに収録され[4]、後発薬も利用可能である。あゆみ製薬がカロナール、マイランEPDがアンヒバとして販売している。

特徴

アセトアミノフェンはアスピリンやイブプロフェンなどの非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) と異なり、抗炎症作用はほぼ有していない。正常な服用量では、血液凝固、腎臓あるいは胎児の動脈管収縮などの影響が少ない。オピオイド系鎮痛剤と異なり、興奮、眠気などの副作用と薬物依存、耐性、離脱症状は観察されない。NSAIDsに起因する「アスピリン喘息」罹患者への投与は禁忌である。

医療用途

鎮痛剤として多く頓服処方されている。関節炎、痛風、腎結石、尿路結石、片頭痛、疼痛、歯痛、外傷、生理痛、腰痛、筋肉痛、神経痛、小規模から中規模な手術後などの鎮痛目的で使用される。

日本では承認審査体制の整備前より使用されており、先発品は存在しない。指定第2類医薬品としてノーシンなどが販売され、処方箋医薬品としてイソプロピルアンチピリン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン合剤の「SG配合顆粒 1g」を塩野義製薬が販売している。

その他の用途

グアム島で生態系へ悪影響を及ぼしている、ミナミオオガシラの駆除にも効果があるとされる。

副作用

肝障害

アセトアミノフェンはシクロオキシゲナーゼ (COX) 活性阻害が弱くNSAIDsに見られるような胃障害の副作用が発生する頻度は低いが、肝障害の発症頻度が高まる恐れから、アセトアミノフェンを325mg以上含有する医薬品の処方中止を、2014年にアメリカ食品医薬品局が勧告した。米国ではアルコールに次いで2番目に多い肝硬変の原因物質である[5]。特に小児がアセトアミノフェン製剤の糖衣錠やシロップ薬を誤って過量内服する例が目立つ。

また重篤な肝障害を有する患者には禁忌で、アセトアミノフェン4.8gをアルコールとともに服用し急性肝不全で死亡した事例が1989年に報告される[6]など、アルコール多量常飲者への投与は注意を要する。

犬や猫(特に猫)はグルクロン酸抱合能が低く、アセトアミノフェンを少量摂取しても中毒するため、アセトアミノフェン含有の解熱鎮痛剤を犬猫に投与してはならない。

その他の副作用

- ショック

- 中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)

- 顆粒球減少、血小板減少

- 悪心、嘔吐

- 喘息発作

- 間質性肺炎、間質性腎炎

オハイオ大学の調査にて、服用に伴い痛みの鎮静に加え、感情が希薄になることなどが伝えられている[7]。

作用機序

アスピリンと同様にCOX活性を阻害することでプロスタグランジンの産生を抑制するが、その効果は弱い。解熱・鎮痛作用はCOX阻害以外の作用によると考えられているが、詳細は不明である。

2002年に脳内で痛みの知覚に関与するシクロオキシゲナーゼ3 (COX3) が発見され、アセトアミノフェンがこのCOX3を特異的に阻害することで鎮痛効果を発現すると考えられた時期もあったが、アセトアミノフェンの鎮痛効果発現メカニズムとCOX3阻害効果を結びつけることは非常に困難であることが明らかになってきた[要出典]。

2005年にZygmuntらにより、アセトアミノフェンの代謝物であるp-アミノフェノールが肝臓主体で産生された後に、大部分が脳内に、また、ごく一部は脊髄に移行しアラキドン酸と結合することで、N-アシルフェノールアミンを合成することを見いだした[8]。このN-アシルフェノールアミンが鎮痛作用を示す源となる可能性を報告している[8]。

2011年の日本薬局方解説書には、アセトアミノフェンはシクロオキシゲナーゼ系の阻害効果は殆ど持たず、視床下部の体温調節中枢に作用して表在毛細血管を拡張させることにより解熱作用を発揮するとされている[9][10]。鎮痛作用は、視床および大脳に作用し、痛覚閾値を上昇させる経路によると推定するとされる[9][10]。

代謝経路と解毒

経口投与では内服後30-60分で血中濃度が最高となる。5%はそのまま尿中に排泄されるが、残りの大部分は肝臓でグルクロン酸抱合され無毒化されたのちに尿中に排泄される。一部は肝臓のシトクロムP450によってNAPQI(N-acetyl-p-benzoquinone imine または N-acetylimidoquinoneとも呼ばれる)に転換される。NAPQIは毒性が高いが直ちにグルタチオン抱合を受けて無毒のメルカプツール酸とされ尿中に排泄される[10]。しかし、肝細胞内のグルタチオンが払底してしまうとNAPQIが肝細胞内の蛋白質や核酸と結合するため肝細胞が障害される[10]。そのため、アセトアミノフェンを多量に摂取すると肝臓毒性が現れる[10]。例えば、常習の飲酒のためにシトクロムP450の活性が上昇している場合には、アセトアミノフェンの接取量が少なくても中毒になりやすくなる[10]。

アセトアミノフェン中毒に対してはグルタチオンの前駆物質であるアセチルシステインを使用する[10]。グルタチオンを直接投与しても肝細胞には取り込まれないためである[10]。アセチルシステインはアセトアミノフェン服用後8時間以内に投与する必要があるが[10]、24時間以内の投与でも肝障害は抑制できないものの肝性昏睡を回復させ生命予後を改善する効果がある[10]。

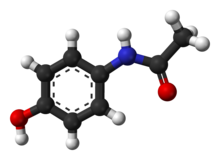

化学

分子式 C8H9NO2、示性式 C6H4(OH)NHCOCH3の有機化合物である。4-ヒドロキシアセトアニリド、 p-ヒドロキシアセトアニリド、p-アセトアミノフェノール(para-Acetaminophenol、Paracetamolの語源)とも呼ばれる。IUPAC名はN-(4-ヒドロキシフェニル)アセトアミドである。

合成法

アセトアミノフェンは以下の手順で合成される。

フェノールに希硫酸酸性条件下で硝酸ナトリウムを作用させてニトロ化し、2-ニトロフェノールと4-ニトロフェノールの混合物を得る。この混合物を分離して4-ニトロフェノールを精製する。精製した4-ニトロフェノールを水素化ホウ素ナトリウムで還元し、4-アミノフェノールを得る。この4-アミノフェノールに無水酢酸を作用させてアセチル化し、アセトアミノフェンを得る[11]。

本反応でフェノールは反応を強力に促進させるため、穏やかな条件が必要となる。工業的なアセトアミノフェンの合成は、ニトロベンゼンから行われることが多い[12]。

歴史

アセトアミノフェンは1873年に初めて合成された。 医薬品として用いられたのは1893年である。

事件

1999年に日本の埼玉県で、市販の風邪薬とアルコールを大量に摂取させて殺人した事件が発生した。警察は容疑者を絞り込んでいたものの、被害者の体内から毒物などの物的証拠を確認できなかったため逮捕に至らなかったが、風邪薬に含まれるアセトアミノフェンとアルコールを同時に大量摂取することで死亡に至る危険性があるという調査結果を得て、犯人逮捕に踏み切った。

アメリカでは、アセトアミノフェンの大量摂取による中毒死が発生しており、日本でも前述の殺人事件の発生をきっかけに、日本薬剤師会から販売体制の徹底が薬局などに通知された。

出典

- ^ DrugBank : Showing Acetaminophen (DB00316)

- ^ Mangus, Brent C.; Miller, Michael G. (2005). Pharmacology application in athletic training. Philadelphia, Pennsylvania: F.A. Davis. p. 39. ISBN 9780803620278

- ^ Aghababian, Richard V. (22 October 2010). Essentials of emergency medicine. Jones & Bartlett Publishers. p. 814. ISBN 978-1-4496-1846-9

- ^ “WHO Model List of Essential Medicines (19th List)”. World Health Organization (April 2015). 8 December 2011閲覧。

- ^ Pocket Medicine 7th ed. ISBN 1496349482

- ^ 清水 勝ほか「アルコール常用者にみられたアセトアミノフェンによる急性肝不全の1例」第30巻第6号、1989年、doi:10.2957/kanzo.30.690。

- ^ https://news.osu.edu/news/2016/05/10/empathy-reliever/

- ^ a b Högestätt ED, Jönsson BA, Ermund A, Andersson DA, Björk H, Alexander JP, Cravatt BF, Basbaum AI, Zygmunt PM (2005). “Conversion of acetaminophen to the bioactive N-acylphenolamine AM404 via fatty acid amide hydrolase-dependent arachidonic acid conjugation in the nervous system”. J. Biol. Chem. 280 (36): 31405–12. doi:10.1074/jbc.M501489200. PMID 15987694.

- ^ a b )第十六改正日本薬局方解説書(廣川書店):C-116~120(2011)

- ^ a b c d e f g h i j 大久保昭行「かぜ薬とアセトアミノフェン中毒」日本医師会雑誌125巻2号 p.193 2001.1.15

- ^ Ellis, Frank (2002). Paracetamol: a curriculum resource. Cambridge: Royal Society of Chemistry. ISBN 0-85404-375-6

- ^ Anthony S. Travis (2007). “Manufacture and uses of the anilines: A vast array of processes and products”. In Zvi Rappoport. The chemistry of Anilines Part 1. Wiley. p. 764. ISBN 978-0-470-87171-3