満洲還付条約

満洲還付条約(まんしゅうかんぷじょうやく、中国語: 俄国撤兵条約)または満洲還付に関する露清条約(まんしゅうかんぷにかんするろしんじょうやく)は、1902年4月8日にロシア帝国と大清帝国の間で結ばれた条約[1]。1900年に起こった北清事変(義和団の乱)において清国に出兵したロシアが清国東北部の領土(いわゆる「満洲」)一帯を占領し、乱後も満洲に駐兵を継続したことについて、他の列強や清国から批判を受けたロシアが、満洲からの撤退を3度にわたっておこなうことなどを清国との間で取り決めた条約である。

- 満洲撤退条約(まんしゅうてったいじょうやく、満洲撤兵条約(まんしゅうてっぺいじょうやく)、満洲返還条約(まんしゅうへんかんじょうやく)などとも称する。中国では交収東三省条約(こうしゅうとうさんしょうじょうやく)と呼ぶ。

条約内容

[編集]

南より、盛京省、吉林省、黒竜江省

1902年4月8日(露暦3月26日、光緖28年3月1日)に北京で調印された満洲還付条約(交収東三省条約)では、ロシア帝国は、満洲を大清帝国の一部として、清国政府の権威を同地に回復することを承諾し、なおかつ満洲をロシア軍占領以前の状態に復元することを約束した[2]。そして、満洲進駐のロシア軍を第1次から第3次までの3回に分け、それぞれ半年ずつの期間を設けて計1年半(18か月)かけて南から順に満洲全土から撤兵し、最終的には同地を清国の主権に返還することが取り決められた[3][4][5][6]。

| 撤退次数 | 撤退範囲 | 撤退期限 |

|---|---|---|

| 第1次撤退 | 盛京省西南部(遼河の線以南)からの撤退、および鉄道還付 | 1902年10月8日 |

| 第2次撤退 | 盛京省の残部(遼河以北)および吉林省からの撤退 | 1903年4月8日 |

| 第3次撤退 | 黒竜江省からの撤退 | 1903年10月8日 |

ただし、その条件として、

- ロシア軍撤退完了まで満洲における清国軍の駐屯地と兵数規模はロシア軍務省との話し合いによって決められること

- 撤兵が済んだ後は清国側の自由に委ねることとするが、その後も兵の増減はロシア側に知らせること

- 清国政府はロシア軍が撤退した地域に他国軍の駐兵を許さないこと

- 南満洲における新規の鉄道敷設はあらかじめ露清両政府間で協議の上でなければ認められないこと

- 清国に返還された鉄道については、ロシアが経営や修繕のために支払った費用を清国が負担すること

などが盛り込まれた[4]。

交渉にあたったのは、ロシア側が駐清公使のパーヴェル・ミハイロヴィチ・レサール、清国側は慶親王奕劻であった[3][7]。従来、露清交渉を担当してきたのは、しばしば親露的とみられていた北洋大臣の李鴻章であったが、彼は1901年11月に死去し、代わって折衝にあたった慶親王は、小村寿太郎外相ほか日本の外交筋から多くの情報やアドバイスを受けた[3]。ロシア軍の満洲撤退は、この条約にもとづいて実行されることになったが、ロシアは果たしてこれらの規定をどの程度遵守するかが日本をふくむ列強の大きな関心事となった[2]。

条約成立までの経緯

[編集]ロシアの満洲占領

[編集]山東省から起こった義和団の勢力は、1900年6月以降は北京をこえて満洲方面にも拡大し、ロシアが1896年の露清密約で敷設権を得た東清鉄道への攻撃もなされるようになった[8][9]。東清鉄道南支線(のちの南満洲鉄道)は未だ建設途上であり、攻撃対象として被害を受けていた[10]。ロシアはこれに即座に反応し、皇帝ニコライ2世が進軍を命令、鉄道を守るため、15万を超える兵士が派遣された[8][10][注釈 1]。

帝政ロシアは7月3日、黒竜江に臨むロシア領ブラゴヴェシチェンスクにおける軽微な発砲事件を口実に戦闘を開始した(露清戦争)[2][8][注釈 2]。ロシア軍は、清国軍の抵抗を各地で撃破し、8月3日にハルビン、8月27日にチチハル、9月28日に遼陽、10月2日に奉天をそれぞれ制圧し、またたく間に満洲全土を占領した[8][9][12][13]。ロシアは8月25日、満洲の一時占領について、清国の領土保全や清国政府の幇助など4原則から成る口上書を日本はじめ関係各国に通告した[2]。しかし、実際には満洲の占領を恒常化させ、実質的な保護領化を強力に推し進めていった[2][8][14][注釈 3]。満洲にはロシアの軍政が敷かれ、遼東租借地司令官のエヴゲーニイ・アレクセーエフはロシア保護下に行政を回復しようとして、盛京将軍の増祺(ヅェンキ)との間で密約の交渉を進めた[2][15]。1900年11月11日、アレクセーエフと増祺は、9か条から成る満洲に関する露清協定(第二次露清密約)を締結した[2][15]。増祺はこの密約の内容を李鴻章に送って承認を求めたが、李は即時調印を踏みとどまるよう指示し、駐清ロシア公使と協議したうえで、以後はサンクトペテルブルクにおいて交渉することとした[2]。なお、露清の密約は1900年の年末には外部の知るところとなり、翌年はじめには密約内容の一端が『ロンドンタイムズ』によって報道され、列国もロシアの動向に注意を払うようになった[2][注釈 4]。

諸国の反応

[編集]

ロシアの満洲占領に対し、当時駐露公使であった小村寿太郎と駐韓公使の林権助らは、韓国問題のみをロシアと交渉してきた従来の方針を転換し、満洲問題と韓国問題を不可分のものとして把握したうえで、相互に満洲と韓国の完全確保を認め合う「満韓交換」という方針の採用を考えるようになった[13]。

ロシアが北清事変(義和団の乱)に便乗し、大軍勢を満洲に派遣した情勢に対し、ロシアの権益拡大を怖れるイギリス首相のソールズベリー侯は、日本に対して6月23日、7月5日、7月14日と3度にわたって出兵を要請した[15][16]。青木周蔵外相は、6月13日にイギリスの同意があるならば、日本は中国に大軍を送る用意があると言明しており、6月中にはロシアもまた日本の出兵に反対しない旨の声明を出すに至った[15]。7月5日のイギリスからの出兵要請は、ソールズベリー侯が列国を代表するかたちでおこなわれ、なおかつ、「出兵可能な国は日本だけであり、反対する国は無い」と明言したものであった[17]。7月14日には、出兵にかかる費用の援助も申し入れた[15]。イギリスの再三にわたる出兵要請はボーア戦争の対応に忙殺されていた同国が大軍を極東に向けて出動できなかったためであるが、第2次山縣内閣はこの要請を受けて1900年7月6日に増派を決定し、7月18日に大沽に上陸し、7月21日は天津に達した[9][16]。結局、日露を主力とする八カ国連合軍が8月4日に天津を出撃し、義和団や清軍を倒して、8月14日に北京に入城し、攻囲されていた外国公使街を解放した[9][16][18]。このときの日本兵の勇敢さと軍規厳正なことは列国の注目を浴びた[19]。

北清事変は、極東における日本の軍事力のプレゼンスを高め、強勢をもって鳴るロシア軍に対抗しうるものであることを証明した[16]。イギリスは、自国にとって最重要の植民地インドとそこへ至る経路とを守りつつ、東アジアでロシアと対等に競合していくために提携すべき相手として日本帝国を検討し始めたのである[16]。

アメリカ合衆国は、北清事変の混乱のさなかの7月3日、2度目の門戸開放通牒を列国に発し、従来の門戸開放・機会均等のみならず、清国の領土的・行政的統一の維持と均等かつ公平な対清貿易原則の保持を追加した[20]。アメリカが清国の領土保全に言及したのは第2次通牒が初めてであったが、これには清国在住のイギリス人の意向が大きくかかわっていたという指摘がある[21][注釈 5]。

イギリスはまた、1900年10月6日、清国の門戸開放と領土保全のため、ドイツ帝国とのあいだで英独協商(いわゆる「揚子江協定」)を結んだ[15][22][23]。第4次伊藤内閣の外相加藤高明は、この協定に日本も加わることを表明した[15][23]。ドイツの駐英代理大使エッカルトシュタインは日本の林董駐英公使に対し、日本も含めて日・英・独の三国同盟案を示唆し、それによってドイツに対して揚子江協定よりも拘束力の弱い英独同盟の実現を図った[22]。山縣有朋首相もドイツの三国同盟提案には賛成で、伊藤博文宛ての意見書『東洋同盟論』においてその旨を記している[23]。これがもし実現すれば、日本の東アジアにおける立場は格段に強くなるはずであったが、それを強力に推進できるほど政情は安定していなかった[23]。

1900年11月の満洲に関する露清密約は、上述のように列国の広く知るところとなり、駐清公使に転じた小村寿太郎は1901年1月17日、李鴻章と会見した際、清国が将来ロシアに領土上ないし有形の便宜を与えた場合、他国も同一の便宜を要求する可能性があると論じて事の重大さを指摘した[2]。日本政府はまた、イギリスと共同で露清協約締結の危険性を清国に警告すべきであると考え、イギリスと協議し、列国が協調したうえで警告を発すべきという意見で合意した[2]。清の光緒帝は、こうした列強の意向を配慮してロシア皇帝に親電し、清国に対して強圧的な要求を控えるよう願った[2]。

諸国の清国への支援と露清の交渉

[編集]日英両国は相互提携の交渉を進める一方、満洲に居座るロシアが清国に様々な要求を突き付けることについて、強い態度で拒否するよう清国を支援した[24]。ロシアは満洲撤兵の代償を求めるための交渉を清国との間で進めていたが、日本·イギリス·アメリカ合衆国の抗議によって1901年1月にいったん打ち切った[15][24]。

西安に避難していた光緒帝と西太后の清朝政府は、駐露公使の楊儒を全権委員に任じ、サンクトペテルブルクでの撤兵交渉を開始した[20]。ロシア側は12か条より成る撤兵草案を2月22日に提出した[2][20]。これは、全満洲が清国に返還されるものの実際にはロシアの勢力下に置かれるというものであった[2][20]。ロシア外相ウラジーミル・ラムスドルフは、これがロシアの求める最小限度の要求であることを楊儒に伝え、ニコライ2世も、清国皇帝の主権を害するものではなく事変の再発防止と辺境の安全を図るためであるとして早期締結を求めた[2]。協約案を知った小村公使は、加藤高明外相に報告するとともに、2月27日、再度李鴻章と面会し、重ねてロシアと特約を結ぶことの危険性を伝えたが、李鴻章は日英米仏伊など他の列強もまたロシア同様清国の親善国ではあるが、露清両国は国境を接し、特別な利害関係を共有し、貿易額も巨額にのぼる特殊な二国間関係であるとしてロシアの要求を容れざるを得ないと答えた[2]。結局、清国は2月22日のロシア撤兵草案を拒否し、露清交渉の善後策については、駐日清国公使の李盛鐸が列国協調のうえで日本政府が調停の労をとるよう要請した[2][20]。加藤外相はこれを受け、イギリス・アメリカ・ドイツの各国と意見交換のうえ、小村公使に訓令し、英米独の駐清公使たちとともに李鴻章に警告を加えた[2]。

3月12日、ロシアのラムスドルフ外相は最終案と称する修正案を楊儒に手交し、3月26日までを期限としてそれまでに調印しなければ満洲占領地は返還せず、以後、自由行動をとると通告した[2][20]。これについては、清国内部でも、義和団事件講和会議に影響が出ないよう、ロシアに少し譲歩してでも早く調印すべきという李鴻章や慶親王の考えと、義和団の乱に際して「東南互保」を実現した張之洞(湖広総督)・劉坤一(両江総督)らの反対意見に分かれた[20]。張之洞は3月19日、英・日・米・独の4カ国に依頼し、調印の延期をロシアに勧告してもらうと同時に、その見返りとして全満洲を開放するという意見を軍機処に提案、賛成した劉坤一とともに連名で上奏した[20]。清国政府は、この提案にしたがい、各国の駐清公使にロシアには内密で調印延期の調停を依頼し、その交換条件として満洲還付後の通商章程協議とそこにおける利益均霑について各国政府へ伝えるよう要請した[20]。なお、張と劉の満洲開放論はその後、清国内では力を失っていくが、日本の近衛文麿はこれに強く触発され、洋行の際にも清国に立ち寄って劉坤一と張之洞に面会して彼らと深い関係を結び、みずからも独自の満洲開放論を展開して日本国内で宣伝したのみならず、清国へに対してもこれを清国の内政改革のモデルケースとするよう働きかけるなど積極的に活動した[20]。

日本の加藤外相は、英独両国に協力を要請し、その賛意を得たうえで、3月20日に駐日清国公使を招いて会談を開き、日・英・独の意向も伝えてロシアの要求拒絶を勧告した[2]。ロシアに対しても、珍田捨巳駐露公使に電訓し、ロシアの対清要求は満洲に保有するロシアの権利防衛に必要な限度を超えたものであり、列国代表者会議に提案して協定すべき問題であると通告した[2]。これに対してロシア側は、協約は一時的なもので清国の主権や他国の権益を少しも侵すものではないとし、列国会議の開催には反対であると応答した[2]。清国政府が再び日本政府に助力を求めてきたので、加藤外相は清国がくれぐれも単独行動をとらないよう求めるとともに、あくまでも列国協定方式による事態解決が最善であることを確認した[2]。ところがロシアは、4月5日付官報において「満洲に関する露清商議を断絶し、その累次声明した当初の政策を恪守して今後の発展をみる」旨を宣告し、これと同内容の通牒を関係各国に示した[2]。これにより、満洲にかかわる案件は一段落したが、加藤外相は4月16日の小村公使宛の書簡で小村寿太郎の尽力について感謝し、その労を厚くねぎらった[2]。

なお、イギリスが揚子江協定によって、ドイツに対してロシアの満洲占領に共同で抗議することを提案した際、ドイツ宰相ベルンハルト・フォン・ビューローはロシアとの対立を避け、同協定は満洲を対象外とするという見解を、1901年早々のドイツ帝国議会で示したため、これによってロシアの満洲侵攻の手をゆるめさせようとする日・英の意図は奏功せず、イギリスの東アジアにおける同盟相手として日本が浮上した[22][23]。1901年中、日・英・独の三国同盟構想がドイツの駐英代理大使エッカルトシュタインとイギリスの植民地大臣ジョゼフ・チェンバレンの発意によって再び持ち上がったが、ソールズベリー首相は局地的な協定をドイツと結ぶことはすでに遅きに失したとの判断を示し、取り合わなかった[22]。

北京議定書調印以後の露清交渉と列強

[編集]一方、北清事変の和平交渉は1900年10月に始まって、その年の12月30日に妥結した[9]。その結果、戦争の事後処理は、あくる1901年の9月7日に清国と11か国とのあいだで調印された北京議定書(辛丑条約)によって行われることとなった[14][16][18]。議定書の内容は、清国にとって苛酷なものであったが、窮地に陥った清国の内情が知られるにつけ、列強の側も清国に対する圧迫を手控え、清国政府の主権と領土を支持するなかで自国の権益を守るような姿勢へと態度を修正していった[25]。北京議定書の調印によってロシアとしても満洲占領問題について何らかの決着を図らなければならなくなった[24]。清国にあっても議定書調印により従来の清朝支配体制が従来通り維持されることとなったため、外国との関係は徐々に回復しつつあり、清国としてはこの安定状態を維持することが最優先となった[20]。

1901年10月5日、ロシア駐清公使レサールは清国に対し、撤兵に関する新提案を提起した[24]。それは3年間で完全に全満洲から兵を引き揚げるという内容に付帯条件のついたものであったが、以前よりは条件がいくらか緩和されていた[24]。しかし、これらの条件によって満洲が軍事的にロシアの統制を受けることは明白であった[24]。外相となった小村は、駐清代理公使の日置益に電訓を発令し、清国に対して重要な交渉を開始する場合は日本政府に知らせ、相談すべきことを慶親王に伝えた[2]。10月21日には、慶親王に対し、今回の提案は以前のものよりだいぶ改善されているとはいえ、なお清国の主権を損ね、自衛手段を奪う条項を含み、改変を要することを伝えた[2]。具体的には、吉林·黒龍江両省からの撤兵も1年以内とすべきこと、撤兵と同時に清国軍備の制限も効力を失うよう定めることを求めた[24]。慶親王はいずれも了承したが、レサールが締結を急ぐために清国側が妥協する気配もみられたので、小村は重ねて慶親王に断固たる態度をとるよう求めた[2]。10月31日、慶親王は調印前に必ず日本側と協議することを確約した[2]。

日本は、この内容をただちに英米両政府にも伝え、日・英・米の三国でその成立を阻止しようとした[24]。小村はまた、駐露代理公使を通じてラムスドルフ外相に日本政府を見解を伝え、11月8日、満洲駐屯の清軍の兵数を前もってロシア側に知らせることは予防的措置としてはまことに正当ではあるが、ロシアが清国軍の軍備や編成に関し、清国が負うべき生命・財産の保護や秩序の維持の国際的義務の履行を妨げることにつながる自衛権を奪うような条件は一切付けるべきではないと申し入れた[2]。これに対し、ラムスドルフは「ロシアの必要と清国の事情」を熟考して決めた条件であり、実際にも適った中庸を得たものであり、なおかつ、独・仏両国首脳も同意したものであると答え、日本国内の新聞の論調があまりに反露的なので緩和してもらいたいという希望を添えた[2]。小村は新聞報道は日露関係には影響を及ぼさない旨を通告したが、ラムスドルフ外相はなおも日本の論調が依然態度を変えない点を指摘し、日本海軍の朝鮮海峡における示威行動の停止も合わせ求めた[2]。

日英同盟と満洲還付条約

[編集]第1次桂内閣(1901年6月成立)では、今後ロシアに対してどのような行動をとったらよいか、当初から真剣な討論が交わされた[26]。維新世代の伊藤博文や井上馨は、ロシアとの協調のなかで東アジアにおける日本の勢力画定を図る日露協商論に立っていたのに対し、第二世代の桂太郎首相や小村寿太郎外相らはイギリスとの同盟によってロシアを牽制する日英同盟論に立っていた[26]。ただし、日英同盟か日露協商かで対立していたというよりは、英露と協調して韓国を確保する考えだったのであり、両立は可能と考えられた[27]。

ただし、第二次同盟(1905年)成立時のもの

日英提携の模索は、1901年7月15日、イギリスに帰国中のクロード・マクドナルド駐日公使が日本の林董駐英公使に対し、恒久的な日英同盟について打診したことから始まっており、7月31日、林はイギリス外相ランズダウン卿と協議に入っている[28]。一方、伊藤は日英交渉中の9月、日露提携の可能性をさぐって露都サンクトペテルブルクに向かったが、イギリスはこれを伊藤が君主からの密命によって動いているのではないかとの疑念をいだき、逆に日本との同盟締結を急いだ[22][29][30]。これに対し、満韓交換交渉を眼目とする伊藤の対露交渉は、ロシア側の強気の姿勢もあって難航した[30]。11月6日、ランズダウン外相は林公使に日英同盟の原案を示した[29]。桂首相は、この件については慎重を期し、明治天皇も日露協商派の伊藤らを含む元老の一致を裁可の条件としたため、最終的には伊藤の意見開示を待って同盟決定がなされた[30]。

日英同盟交渉は秘密裡に進められ、年の明けた1902年1月30日、日本の林董公使とイギリスのランズダウン外相はロンドンで日英同盟に調印した[22][29]。2月12日、栗野慎一郎駐露公使がロシアのウラジーミル・ラムスドルフ外務大臣に対し、成立なった日英同盟の条約文を示したところ、ラムスドルフ外相は驚愕の表情を浮かべ、また、条約中に戦争に関する条項があるのは穏やかならず、極めて遺憾であると述べた[24]。日英同盟がロシア外交当局にとって衝撃的であり、かつ、これによりロシアの行動を抑止する力を持ちえたことは間違いなく、これより約2か月後の4月8日に露清両国によって還付条約が調印されるに至ったことは、その影響が決して小さいものではなかったことを指し示している[24]。

一方、清国では1900年11月7日、李鴻章が死去し、その後は慶親王奕劻が専らパーヴェル・ミハイロヴィチ・レサール駐清公使との折衝にあたることとなった[2]。新任の内田康哉駐清公使は慶親王を訪問し、これまで清国側に伝えていた日本政府の方針を詳述した[2]。12月9日、慶親王は内田公使と面談し、ロシア側提示の協約案と慶親王による修正案とを内示して日本側の意向を求めた[2]。露清両者の協約案について内田より報告を受けた小村外相は、それが調印された場合、清国の主権が侵害される怖れのあることを認め、逐一日本側の考えを示してこれに助言した[2]。しかし、その過程の質疑応答において、清国政府と露清銀行との間で鉱山その他の企業に対し、重大な特権譲与事項が懸案になっていることが判明し、さらに12月14日には露清銀行に条件付きで優先権を与える一契約を露清銀行の支配人との間で折衝中であることも明らかとなった[2][24]。これらは李鴻章が交渉を開始し、これによって満洲還付問題の端緒を開こうとしたものであった[2]。

小村は1902年1月25日、露清銀行の特権に関する条項は、諸国の条約上の権利を侵害するものであり、満洲撤兵問題とは本来無関係のものであるからこれを拒絶すべきであると内田公使を介して慶親王に伝えた[2]。これに対して慶親王は、満洲を回復する機会を逃さないためには、多少の利権をロシアに譲与しても速やかなる撤兵を優先すべきだという考えを示し、日本側の理解を求めた[2]。しかし、小村はあくまでも従来の方針を堅持し、露清銀行の件は撤兵の先決要件にはなりえず、双方無関係の問題であり、これを今持ち出すのは補償の性質を条件に加上するものであって、露清銀行の名義は用いても実際は清国の貴重な特権をロシアに付与するものにほかならない、また明らかに他国の条約上の権利を無視しており、機会均等の原則にも反するとの論駁を内田公使を通じて伝え、そのうえで、英・米両国にもこの件を連絡した[2][24]。

イギリス政府はこれを受けて、ロシアが北京議定書で定めた賠償金以上の額を清国から得ようとするのは、諸国協定の趣旨に背くとしてロシアを批判し、清国に対しては、清が露清銀行に特権を与えるならば、イギリスとしても同等の利権を要求する旨通告した[24]。アメリカ合衆国政府もまた、露清交渉には憂慮の念をいだいているとして両国政府に対し強い抗議の意思を表明し、特に清国が商工業の専占権を許与することは条約上の義務を無視するものであるとして警告を発した[2][24]。

列国の反響に背中を押された慶親王は内田公使に対し日本の好意に謝意を示し、毅然としてロシアの要求を受け入れないという態度に転じた[2]。レサールもこれにはなすすべがなく、2月8日、あらためて提案しなおした[2]。日英同盟締結後は、慶親王はこれに大きな力を得て、露清銀行契約案には調印しないことを再び明言した[2]。以後、レサールと慶親王は数次にわたって交渉を重ね、ロシア側は徐々に軟化の姿勢をみせた[2]。レサール公使は3月16日にはさらなる修正案を提示し、撤兵期限に関する主張も1年半に改め、他の点についても概ね慶親王の求めるところを受容する態度を示した[2]。慶親王はその都度日本と協議の場を設け、さらに若干の修正をロシアに求めて3月末にはおよその妥協が成立した[2]。他方、日本政府もイギリスなどとの協議をおこなった[2]。

条約成立後の経過

[編集]上記のような経緯を経て成立した満洲還付条約であったが、日本政府は強くこれを支持し、交渉にあたった清国の慶親王に対して速やかな調印をすすめた[4]。イギリス政府は、この内容であってもロシアに付与される権益は過大なものであるとして露清両国に再修正を求め、日本の姿勢にはいささかの不満がある旨を表明した[4]。しかし、日本の外務大臣小村寿太郎は、若干の不満があるとしても満洲からのロシア軍の可及的速やかな撤退こそがまずは肝要であるとの見解を示した[4]。ロシアによる満洲占領の恒久化は日本の安全保障にとっては死活を左右する大問題だったのである[14]。日本のマスメディアも『日本』『東京朝日新聞』『毎日新聞』『東京日日新聞』などをはじめ1902年4月の報道で満洲還付条約の成立を歓迎し、そのために日英同盟が果たした役割を評価する論評を掲げた[31]。対外硬はじめ対露強硬論を唱える広範な人士を集めた近衛篤麿らの国民同盟会は、日英同盟と満洲還付条約の成立をもって4月27日に解散した[4][31]。

日露戦争期のロシアの水彩画

ロシアは、調印日から6か月後の1902年10月8日には規定どおり第1次撤兵を完了した[1][4][6][7]。ただし、これはロシア正規軍の白い肩章と襟を、財務省の管掌する鉄道守備隊の緑色のものに変えたにすぎなかった[7]。すなわち、兵力を都市域から鉄道区域に移動させたにすぎず、ロシアにあっては正規軍と鉄道守備隊の制服に違いのないことがここでは利用されたのである[7]。とはいえ、このまま、条約が履行されていれば日英同盟によって東アジアの平和を護持する小村外相らの構想が現実のものとなるはずであった[4]。ただし、そうではあっても満洲がロシアの勢力下にあるのは周知のことであり、日本としてはロシアの満洲独占を回避する手立てが必要であった[4]。それが、他の列強とともに北京議定書によって得られた、清国との日清通商航海条約改訂交渉であり、そこでは内河航行事業の拡張や満洲地域における開市・開港が協議された[32][注釈 6]。日本は奉天と鴨緑江の入口にあたる大東溝(現、東港市)の開市・開港を求め、アメリカ合衆国もまた同様の協議においてハルビンと大孤山(現、東港市)の開市・開港を求めた[32]。ここにおいて、日・米は共通の立場に立っていた[32]。

1903年1月13日付の『萬朝報』では、第1次撤兵は「撤退したりと称する軍隊は僅かに服装を更たるのみ」と記し、軍服を改めただけで実際には撤兵がなされているわけではないと報じている[33]。そして2月16日の記事では満洲の重要都市の門戸開放について「均霑(きんてん)」の語を用い、第2次撤兵期限に際してもロシアは表面上は撤兵するかのように偽装するが、最終的には撤兵しないのではないかと解説し、日本政府は清国に対し追加通商航海条約交渉において満洲開放を認めさせようとしている事実を伝えている[33]。『萬朝報』の立場は、満洲の門戸開放要求の方向でロシア軍の満洲撤兵を要求するというものであった[33][注釈 7]。

結局ロシアは、1903年4月8日を期限とする第2次撤兵については、これを履行しなかった[1][6][35][36]。小村外相は、通商航海条約改定に際しては、英米両国との強い連携を指示していたが、これは、ロシア側からすればロシアが満洲より撤退するのに応じて日米など他国の勢力が進出してくるかのようにみえ、ロシア内の満洲撤兵反対派を勢いづかせることにもつながっていた[32]。陸軍大臣のアレクセイ・クロパトキンはもともと、ロシアの勢力圏が保障されるまではロシア軍の満洲駐留を継続すべきであるという意見であり、セルゲイ・ウィッテ蔵相やウラジーミル・ラムスドルフ外相とは対立していた[5]。期限日の4月8日を前にして、3月には牛荘で撤兵準備が進んでいるという情報があった一方で、遼陽から鴨緑江方面に転進しているという噂もあり、また、4月にはロシア兵が鴨緑江岸に到着したとの情報が流れた[36]。4月8日当日、奉天のロシア軍はいったんは停車場に向けて行軍を開始したものの結局各自の兵営に帰った[36]。ウィッテとラムスドルフも結局、北満洲の占領継続はやむをえないという見解に落ち着くほかなかった[5]。このときウィッテが最優先と考えたのは、門戸開放を唱えてロシアの満洲占有を厳しく批判するアメリカが日英同盟の陣営に加わらないことであった[7]。

期限10日をすぎた4月18日、ロシアは撤兵を求める清国政府に対し、第2次撤兵の条件として新たに7項目から成る要求を突き付けた[35][36]。それは、

- ロシアが清国に返還するいかなる土地も、とくに営口および遼河の水域はどんな事情があっても他国に売り渡したり、貸与してはならないこと

- モンゴルにおける現在の政治組織を変更しないこと

- 清国はロシアの予告ぬきで満洲で新規に開市開港をおこなわないこと。外国領事の駐在を許さないこと

- 直隷省を含む北部地方に清朝お雇い外国人の権力を及ばせないこと。どうしても必要な場合はロシア人管理のもと特別の部局を設置すること。鉱山事務のため外国人を雇用する場合も、満洲・モンゴルについてはロシア人技師に委ねること

- ロシアが北京・営口間に架設している電信線は盛京省にロシアが有する既存の電信線と連結のうえ維持すること

- 営口の税関をロシアが返還してからも収税金は露清銀行に預け入れること

- 満洲占領中、ロシア人やロシア企業が正当に獲得した諸権利は撤兵後も有効とすること。営口に検疫局を設置し、税関長と医師はロシア人を雇用すること

という条件であった[36]。この要求には、満洲・モンゴルのどんな権益であってもロシアが排他的に独占しようとする姿勢が明白にあらわれており、開市開港場の設定や内河航行権利など比較的穏やかな方法で満洲へ参入しようという日本の手法とは正面から対立するものであった[36]。

小村外相は、このロシアの要求を英米両国に通告し、日・英・米三国の強い抗議に対してはロシアも若干譲歩の方向性を示した[36]。ただし、英米はそれ以上深く追及することはなく、ロシアの満洲撤兵を静観するという姿勢を示した[36]。4月21日、日本国内では伊藤博文・山縣有朋・桂太郎・小村寿太郎の4者による会談がもたれ、6月には御前会議も開かれた[7][37][注釈 8]。しかし、ロシアは軍備をむしろ増強させて安東県方面に南下させ、5月に入ると鴨緑江の森林伐採権を利用して清韓国境をこえ、朝鮮半島北部の龍岩浦で土地買収を開始した(龍岩浦事件)[38]。満洲撤兵の不履行とロシアの鴨緑江進出とは、ともに日本にとって危機的状況と受け止められた[36][注釈 9]。

ロシア国内では、日本との戦争を避けるために慎重な極東政策を支持していたウィッテ蔵相やラムスドルフ外相らの発言権は弱まり、極東における軍備増強を唱える元近衛士官のアレクサンドル・ベゾブラーゾフを中心とする「ベゾブラーゾフの徒党」が皇帝ニコライ2世の信任を得て勢力を拡大させた[1]。1903年の初めに極東を訪れたベゾブラーゾフは鴨緑江の森林利権に着目し、清国駐在武官のヴォーガクの考えに影響されてウィッテ、ラムスドルフ、クロパトキンの三大臣への挑戦を考えるようになったという[5][39][40]。専制国家である帝政ロシアでは、一度得た利権を手放すということは難しかった[40]。1903年5月14日、清国がロシアの要求を拒否すると、6日後の5月20日(露暦4月13日)、帝政ロシアの大臣たちは満洲北部の占領を継続するという結論に至り、満洲還付条約の破棄を決定した[5][41]。

日本国内では、満洲撤兵が予定通りなされず、かえってロシアの軍備は増強され、さらに撤兵条約が反故にされるに至って、ロシアに対する不安が憎悪と敵意に変わり、6月には七博士意見書の提出、8月には対露同志会の結成など開戦論の動きがにわかに顕著になった[42]。マスメディアの報道にも楽観論は消え、日英同盟無効果論があらわれたり、ロシアへの不信感を煽るようなユダヤ人虐殺の報道もなされるようになっていた[43][注釈 10]。清国内でも、ロシアに対する非難の声が高まった[44]。日本に留学していた中国人留学生たちのあいだでロシアに対する抵抗組織がつくられ、「拒俄義勇隊」と名づけられた[44]。

6月13日、ベゾブラーゾフは鴨緑江木材会社を設立した[35]。8月12日には、皇帝の専断により、蔵相・陸相および外相のあずかり知らぬところで旅順(ポート・アーサー)に極東総督府が設置され、「ベゾブラーゾフの徒党」に属するエヴゲーニイ・アレクセーエフ関東州駐留軍司令官(兼ロシア太平洋艦隊司令長官)が極東総督に任じられた[1][39]。8月28日にウィッテが失脚すると、ベゾブラーゾフは日本との戦争を防ぐためには、さらなる極東軍備の拡張が必要であると唱えたが、クロパトキン陸軍大臣はこれに反対し、皇帝はここではクロパトキンを支持した[1][39]。ニコライ2世自身は日本との戦争は望まなかったが、その無定見さによりロシアの極東政策は混乱の度を深めた[1][5]。1903年10月8日は本来は第3次撤兵の期限であったが、ロシアはそれを無視して奉天城を占領した[41]。日露戦争の危機はすぐ目の前に迫っていたのである[40][42]。

関連年表

[編集]

19世紀

[編集]

清からは李鴻章、日本からは山縣有朋が参列した。

- 9月6日:朝鮮、ロシア人を軍事顧問に任用.

- 12月15日:ロシア艦隊、旅順に入る.

- 3月27日:旅順・大連租借に関する露清条約.

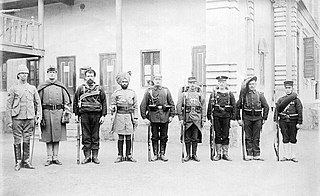

公使館解囲作戦の兵士。左から、イギリス、アメリカ、英領オーストラリア、インド、ドイツ、フランス、オーストリア=ハンガリー、イタリア、日本

- 3月30日:ロシア、韓国馬山浦付近で土地取得.

- 6月20日:北清事変(義和団の乱)起こる.

- 7月:ニコライ2世、満洲への進撃を命令.

- 7月6日:日本政府、第5師団の清国派遣を決定.

- 8月3日:露軍、ハルビン占領.

- 8月14日:日本軍を主力とする連合軍が北京を解囲(北清事変終結).

- 8月27日:露軍、チチハル占領.

- 9月24日:国民同盟会、東京上野で発足式.

- 9月28日:露軍、遼陽占領.

- 10月2日:露軍、奉天占領し満洲要部を制圧.

- 10月6日:英独、揚子江協定.

- 11月:満洲に関する露清協定(第二次露清密約)締結.

20世紀

[編集]

左から2番目に小村寿太郎、右から2番目に李鴻章

- 1月:露軍撤退に関する露清交渉をロシア側が打ち切り.

- 1月-3月:露清密約問題.ロンドンで日英独三国同盟の打診.

- 3月19日:張之洞と劉坤一が連名で満洲開放論を清国朝廷に上奏.

- 4月24日:山縣有朋、日英独三国同盟論支持の意見書を伊藤博文に送る.

- 6月2日:第1次桂内閣成立.

- 7月15日:マクドナルド駐日公使による日英同盟の打診.

- 7月31日:林董駐英公使とイギリス外相ランズダウン卿、日英同盟協議に入る.

- 8月26日:井上馨、伊藤博文に日露協商を勧める.

- 9月:東清鉄道完成.

- 9月7日:北京議定書(義和団の乱の講和条約)調印.

- 10月5日:ロシア、清国に対し満洲撤退条件に関する新提案.

- 10月21日:日本、露清の撤退条件案に抗議.

- 11月4日:東清鉄道運転開始.

- 11月6日、ランズダウン英外相、林公使に日英同盟の原案を提示.

日英同盟を風刺した漫画

- 1月25日:日英同盟(第一次)成立.

- 1月:シベリア鉄道、ほぼ全通.

- 2月12日:栗野慎一郎駐露公使、ウラジーミル・ラムスドルフ露外相に日英同盟の内容を伝達.

- 4月8日:ロシアと清国が満洲還付条約を結ぶ.

- 4月27日:芝山内の能楽堂で国民同盟会解散式.

* 10月8日:この日までロシアが第1次撤兵を完了.

- 1月18日:清国が義和団の乱の賠償金支払い不能を宣言.

- 3月:牛荘で露軍撤退準備の情報.

* 4月8日:ロシア第2次撤兵期限、実行されず.

- 4月21日:京都で伊藤・山縣・桂・小村の無鄰菴会談.

- 5月:龍岩浦事件.ロシア、鴨緑江を越境して韓国領土内に進出し、軍事拠点をつくる.

- 5月20日:ロシア、満洲還付条約を破棄.

- 6月13日:ベゾブラーゾフ、鴨緑江木材会社を設立.

- 6月23日:御前会議で満韓交換論を軸とする対露策を策定.

- 6月24日:七博士事件.

- 7月20日:龍岩浦租借条約.

- 8月9日:対外硬同志会を改称して対露同志会発足.ロシアの満洲撤兵を要求.

- 8月12日:栗野公使、ラムスドルフ外相に日本案(日露協商基礎条項)を伝達.

- 8月12日:ロシア、黒竜江省・関東州を管轄する極東総督府を旅順に設置(総督はアレクセーエフ提督).

- 8月29日:セルゲイ・ヴィッテ、満韓武力推進派に敗れ失脚.ベゾブラーゾフ派が優勢となる.

- 9月30日:小村・ローゼン会談開始.

- 10月3日:ロシア、北緯39度線以北の韓国の中立化・非軍事化を提議.

* 10月8日:ロシアが第3次撤兵を反故にして奉天城を占領.

- 10月30日:日本、満韓境界南北50kmの中立地帯設置を提議.

- 12月:日本の閣議、日露開戦時の対清韓方針決定.

- 12月4日:ロシア軍艦が仁川に集結.

- 12月26日:ロシア極東全軍に動員令出される.

- 1月6日:内田康哉駐清公使、首席軍機大臣の慶親王奕劻と対談し、日露開戦時には清国が中立を保持するよう勧告.

- 1月21日:韓国、日露開戦時の局外中立を宣言.

- 2月8日:日本軍、仁川に上陸.

- 2月9日:日露戦争始まる(2月10日、宣戦布告).

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ シベリア鉄道は1891年に起工され、1902年までに本線を開通させた。ハルビンから大連までの南満鉄道は1898年に起工し、1901年まで建設を完了させ、1902年1月に開通させた。東清鉄道は1897年に起工して1901年に完成させたが、ロシア軍はそのまま駐屯し続けた[10]。

- ^ ロシア軍は1900年7月13日、ブラゴヴェシチェンスク南方の江東六十四屯を襲撃し、清国人居留民の大量虐殺におよんだ。老若男女見境なく殺戮し、黒竜江に押し流した残虐な事件であり、当時の日本でもロシア軍の凶暴さを示す事件としてきわめて高い関心が示された[2][11]。

- ^ 当時、帝国陸軍参謀本部のもとで間諜活動にたずさわっていた石光真清の手記『曠野の花』には、満洲のロシア領化の進行により、日本人がこの地に潜入することさえ難しくなっていることが詳細に叙述されている[8]。

- ^ 駐露公使の珍田捨巳は露清密約の件についてロシア当局に問い合わせたが、ロシア側の回答はそれは虚報であるということであった。駐清公使だった小村は密約の事実をつかみ、満洲占有の意図を確信した。慶親王に対して小村は、ロシアの要求を拒絶するよう建言した。日本側の照会に対しラムスドルフ外相は、露清二国間の案件であり日本政府に回答する義務はなく、また満洲でのロシアの地位は自衛の結果であると応答し、駐日ロシア公使アレクサンドル・イズヴォリスキーもまた密約の件は虚報であると加藤外相に伝えた[2]。

- ^ ジョージ・ケナンなどによれば、中国海関で主要な地位にいたイギリス人たちは、自国政府が新たに租借した九龍半島を拠点に香港を迂回し、清国の海関を無視して事実上の密貿易をおこなう先例をつくれば、さらに諸国がその先例を範として同じことを始めれば、清国各地の海関が機能しなくなり清国政府の財政そのものが破綻しかねないところから、清国に租借地をもたないアメリカ政府に音頭をとらせてイギリス政府に圧力をかけるという「便利な迂回的方法を発見した」のだという[21]。

- ^ 日清追加通商航海条約は1903年10月8日、上海で調印された。

- ^ この論点は、日露開戦とほぼ同時期の吉野作造の論文「征露の目的」(『新人』1904年3月)においてもみられる。吉野は同論文で、ロシアの領土拡張それ自体には反対すべき理由はないが、義和団戦争を機に満洲に軍政をしき、貿易については門戸閉鎖するというのでは、その領土拡張も文明国の行為とはいえず、したがって日本はそれに対して自衛権を講じなければならないと唱えている[34]。

- ^ 会談は、京都の無鄰菴(山縣有朋別邸)で開かれ、「朝鮮は如何なる困難に逢着するとも断じて手離さざる事」つまり、韓国における日本の権利をロシアに絶対認めさせること、そして、これを貫くためには対露戦争も辞さない覚悟であることを確認しあった[7][37]。

- ^ これに先立つ1899年、ロシア帝国は大韓帝国南部に旅順・ウラジオストクの両軍港を連絡させるための軍事拠点をつくるため、朝鮮半島南端の馬山浦(現、昌原市)を占拠する馬山浦事件を起こしているが、日本は周辺土地を買収してこれを阻止している[8]。

- ^ 1903年4月、ベッサラビアのキシナウでユダヤ人襲撃(ポグロム)が起こっており、4月6日と7日の2日間で住居・商店など約1,500軒が破壊され、49人が殺害された[39]。ポグロムについては、日本では、1903年7月4日付『萬朝報』「露の猶太人虐殺(二十世紀の最大蛮行)」などで報道された[43]。

出典

[編集]- ^ a b c d e f g 飯塚(2016)pp.99-102

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay 阿部光蔵, 「満州問題をめぐる日露交渉 -義和団事変より日露戦争直前における日・露・清関係-」『国際政治』 1966巻 31号 1966年 p.30-51, doi:10.11375/kokusaiseiji1957.31_30

- ^ a b c 隅谷(1974)pp.233-234

- ^ a b c d e f g h i 古屋(1966)pp.60-62

- ^ a b c d e f 和田(1994)pp.332-333

- ^ a b c 加藤(2002)pp.138-139

- ^ a b c d e f g 石和静「ロシアの韓国中立化政策 —ウィッテの対満州政策との関連で— 」

- ^ a b c d e f g 古屋(1966)pp.24-25

- ^ a b c d e 佐々木(2002)pp.240-242

- ^ a b c 小林(2008)pp.24-26

- ^ 隅谷(1974)pp.243

- ^ 飯塚(2016)pp.62-63

- ^ a b 原田(2007)pp.198-199

- ^ a b c 御厨(2001)pp.379-380

- ^ a b c d e f g h 鈴木(1969)pp.435-437

- ^ a b c d e f 飯塚(2016)pp.42-43

- ^ 佐々木(2002)p.215

- ^ a b 菊池(2005)pp.120-123

- ^ 隅谷(1974)p.229

- ^ a b c d e f g h i j k 閻立, 「清末の満州開放論について」『大阪経大論集』 68巻 6号 2017年 p.193-, doi:10.24644/keidaironshu.68.6_193

- ^ a b 加藤(2002)pp.136-138

- ^ a b c d e f 河合(1969)pp.71-74

- ^ a b c d e 原田(2007)pp.199-200

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 古屋(1966)pp.58-59

- ^ 原田(2007)pp.200-201

- ^ a b 御厨(2001)pp.381-383

- ^ 原田(2007)p.202

- ^ 佐々木(2002)pp.266-267

- ^ a b c 佐々木(2002)pp.269-273

- ^ a b c 小林(2008)pp.28-29

- ^ a b 片山慶隆「日英同盟と日本社会の反応 1902-1904 (1)―言論界の動向を中心として―」

- ^ a b c d 古屋(1966)pp.62-63

- ^ a b c 加藤(2002)pp.139-141

- ^ 加藤(2002)pp.141-143

- ^ a b c 佐々木(2002)pp.279-281

- ^ a b c d e f g h i 古屋(1966)pp.63-66

- ^ a b 入江(1966)p.38

- ^ 古屋(1966)pp.66-68

- ^ a b c d 和田(2002)pp.257-259

- ^ a b c 古屋(1966)pp.68-69

- ^ a b 『人物20世紀』(1998)p.54

- ^ a b 隅谷(1974)pp.243-246

- ^ a b 片山慶隆 「日英同盟と日本社会の反応 1902-1904 (2・完)―言論界の動向を中心として―」

- ^ a b 並木(1998)p.358

参考文献

[編集]- 飯塚一幸『日本近代の歴史3 日清・日露戦争と帝国日本』吉川弘文館、2016年12月。ISBN 978-4-642-06814-7。

- 入江昭『日本の外交』中央公論社〈中公新書〉、1966年9月。ISBN 4-12-100113-3。

- 加藤陽子『戦争の日本近現代史』講談社〈講談社現代新書〉、2002年3月。ISBN 4-06-149599-2。

- 河合秀和「1 ヨーロッパ帝国主義の成立」『岩波講座 世界の歴史22 帝国主義時代I』岩波書店、1969年8月。

- 菊池秀明『中国の歴史10 ラストエンペラーと近代中国 清末・中華民国』講談社、2005年9月。ISBN 4-06-274060-5。

- 小林英夫『〈満洲〉の歴史』講談社〈講談社現代新書〉、2008年11月。ISBN 978-4-06-287966-8。

- 佐々木隆『日本の歴史21 明治人の力量』講談社、2002年8月。ISBN 4-06-268921-9。

- 鈴木良「5 東アジアにおける帝国主義 五 日清・日露戦争」『岩波講座 世界の歴史22 帝国主義時代I』岩波書店、1969年8月。

- 隅谷三喜男『日本の歴史22 大日本帝国の試練』中央公論社〈中公文庫〉、1974年8月。ISBN 4-12-200131-5。

- 並木頼寿 著「第6章 動揺する中華帝国」、尾形勇、岸本美緒 編『中国史』山川出版社〈新版世界各国史3〉、1998年6月。ISBN 978-4-634-41330-6。

- 原田敬一『シリーズ日本近現代史3 日清・日露戦争』岩波書店〈岩波新書〉、2007年2月。ISBN 4582487149。

- 古屋哲夫『日露戦争』中央公論社〈中公新書〉、1966年8月。ISBN 4-12-100110-9。

- 御厨貴『日本の近代5 明治国家の完成』中央公論新社、2001年5月。ISBN 4-12-490103-8。

- 和田春樹 著「第8章 日露戦争」、田中, 陽児、倉持, 俊一、和田, 春樹 編『世界歴史大系 ロシア史2 (18世紀―19世紀)』山川出版社、1994年10月。ISBN 4-06-207533-4。

- 和田春樹 著「第7章 ロシア帝国の動揺」、和田春樹 編『ロシア史』山川出版社〈新版世界各国史22〉、2002年8月。ISBN 978-4-634-41520-1。

- 講談社 編「1903年」『人物20世紀』講談社、1998年11月。ISBN 4-06-207533-4。

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- 石和静, 「ロシアの韓国中立化政策 —ウィッテの対満州政策との関連で— 」『スラブ研究』 No.46、1999年、北海道大学スラブ研究センター, NAID 120001425556

- 閻立, 「清末の満州開放論について」『大阪経大論集』 68巻 6号 2017年 p.193-, doi:10.24644/keidaironshu.68.6_193

- 阿部光蔵, 「満州問題をめぐる日露交渉 -義和団事変より日露戦争直前における日・露・清関係-」『国際政治』 1966巻 31号 1966年 p.30-51, doi:10.11375/kokusaiseiji1957.31_30

- 片山慶隆, 「日英同盟と日本社会の反応1902-1904(1) : 言論界の動向を中心として」『一橋法学』 第2巻第2号 p.763-801、2003年6月、一橋大学大学院法学研究科, doi:10.15057/8762

- 片山慶隆, 「日英同盟と日本社会の反応 1902-1904 (2・完)―言論界の動向を中心として―」 『一橋法学』 第2巻第3号 p.1109-1133、2003年11月、一橋大学大学院法学研究科, doi:10.15057/8745