太陽系

| 太陽系 Solar System | |

|---|---|

| |

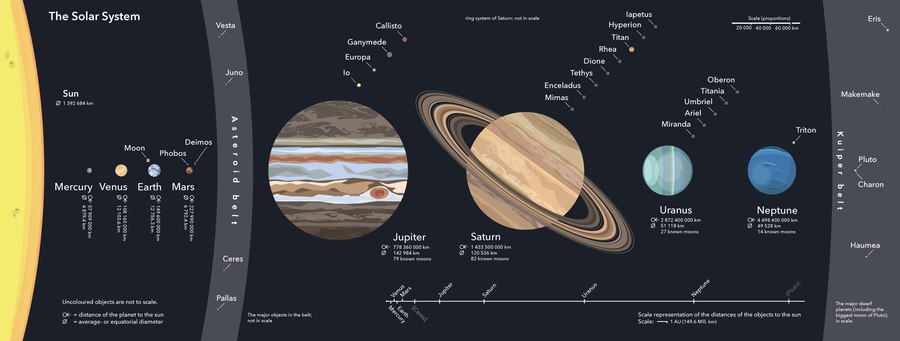

太陽と太陽系の惑星、衛星、準惑星(距離は実際の比率ではない)

| |

| 特性 | |

| 総質量 | 1.0014 M☉[注 1] |

| 最も遠い惑星 | 海王星(30.10 au) |

| 最も近い恒星 | プロキシマ・ケンタウリ (4.25 光年) |

| 最も近い惑星系 | プロキシマ・ケンタウリ系 (4.25 光年) |

| 恒星数 | 1(太陽) |

| 惑星数 | 8 (水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星) |

| 準惑星数 | 5[1] (ケレス・冥王星・ハウメア・マケマケ・エリス) |

| 既知の衛星数 | 870 (惑星: 288[2]、惑星以外: 582[3]) |

| 既知の小惑星数 | 1,419,657[4] (2025年1月1日時点) |

| 既知の彗星数 | 4,562[4] (2025年1月1日時点) |

| ハビタブルゾーン(HZ)の範囲 | 0.95 - 1.37 au[5] |

| 水の雪線までの距離 | 2.7 au[6] ~5 au[7] |

| ヘリオポーズまでの距離 | ~120 au[8] |

| 年齢 | 約45億6800万年 |

| 銀河系における軌道要素 | |

| 位置 | オリオン腕 |

| 中心からの距離 | 25,000 - 28,000 光年[9] |

| 公転速度 | 220 km/s |

| 公転周期 | 2億2500万 - 2億5000万年[10] |

| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | |

|

| 天体 |

|---|

| 一覧 |

| * 惑星系の進化: |

太陽系(たいようけい、英: Solar System[注 2]、羅: systema solare)とは、太陽およびその重力で周囲を直接的、あるいは間接的に公転する天体[注 3]から構成される惑星系である。主に、現在確認されている8個の惑星[注 4]、5個の準惑星、それらを公転する衛星、そして多数の太陽系小天体などからなる[16]。間接的に太陽を公転している天体のうち衛星2つは、惑星ではもっとも小さい水星よりも直径が大きい[注 5]。太陽系は約46億年前、星間分子雲の重力崩壊によって形成されたとされている。総質量のうち、ほとんどは太陽が占めており、残りの質量も大部分は木星が占めている。銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置している。

内側を公転している小型な水星・金星・地球・火星は、おもに岩石からなる地球型惑星(岩石惑星)で、木星と土星は、おもに水素とヘリウムからなる木星型惑星(巨大ガス惑星)、天王星と海王星は、メタンやアンモニア、氷などの揮発性物質といった、水素やヘリウムよりも融点の高い物質からなる天王星型惑星(巨大氷惑星)である。これらの8個の惑星はほぼ同一平面上にあり、この平面を黄道面と呼ぶ。

ほかにも、太陽系には多数の小天体を含んでいる[注 6]。火星と木星の間にある小惑星帯は、地球型惑星と同様に岩石や金属などから構成されている小天体が多い。それに対して、海王星の軌道の外側に広がる、おもに氷からなる太陽系外縁天体が密集している、エッジワース・カイパーベルトや散乱円盤天体がある。そして、そのさらに外側にはセドノイドと呼ばれる、新たな小惑星の集団も発見されてきている。これらの小天体のうち、数十個から数千個は自身の重力で、球体の形状をしているものもある[21]。そのような天体は準惑星に分類されることがある。現在、準惑星には小惑星帯のケレスと、太陽系外縁天体の冥王星・ハウメア・マケマケ・エリスが分類されている。これらの2つの分類以外にも、彗星・ケンタウルス族、惑星間塵など、様々な小天体が太陽系内を往来している。

惑星のうち6個が、準惑星では4個が自然に形成された衛星を持っており、慣用的に「月」と表現されることがある[注 7]。また、木星以遠の惑星は、周囲を公転する小天体からなる環を持っている。

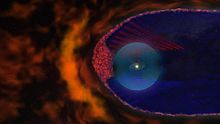

太陽から外部に向かって放出されている太陽風は、太陽圏(ヘリオスフィア)と呼ばれる星間物質中に泡状の構造を形成している。境界であるヘリオポーズでは太陽風による圧力と星間物質による圧力が釣り合っている。太陽圏の1,000倍離れた位置には、長周期彗星の源と考えられているオールトの雲と呼ばれる構造があると考えられている。

発見と探査

[編集]

歴史上の大部分において、人類は太陽系に対して正しい概念を持っていなかった。遥か古代から、夜間に空に輝く点は観測されており、そのほとんどが配置を変えずに存在していることも星座として認識されていた。観測機器が発明されるよりも前に、肉眼で観測できる星のうちでもいくつかが移動していることは知られていたが、その動きが一様でないことから惑星と呼んだ(正しくは数十年単位で観測すると一様の軌道になるが、天体観測黎明期には気付かれていなかった)。中世の末期まで、ルネサンスでは、地球を中心にすべての天体が公転しているという天動説の概念が主流であった[注 8]。ギリシャの哲学者アリスタルコスは現在の太陽系に近いモデルを推測し、ニコラウス・コペルニクスが初めてそのモデルを地動説として体系化した[23][24]。17世紀には、ガリレオ・ガリレイ、ヨハネス・ケプラー、アイザック・ニュートンは物理学的観点から地動説を発展させ、惑星が地球と同じ物理法則に従っているという考え方は徐々に受け入れられるようになっていった。このころに発明された望遠鏡は、月やほかの惑星に関する多数の発見につながり、そして望遠鏡の改良や無人探査機による探査で、山やクレーターといった地質的特徴や、砂嵐、雲、氷冠などの気象的特徴も知られるようになった。

望遠鏡による観測と発見

[編集]

初期の太陽系の科学的観測は望遠鏡によって行われ、天文学者は、肉眼では観測しにくい天体を星図に書き記すようになった。太陽系の個々の天体について初めて詳細な物理的観測を行ったのはガリレオ・ガリレイで、月の表面にあるクレーターや、太陽の黒点、木星を公転する4つの衛星を発見した[25]。ガリレオの発見に続いて、クリスティアーン・ホイヘンスは土星の環と衛星タイタンを発見し[26]、ジョヴァンニ・カッシーニは4つの土星の衛星と、環の中にあるカッシーニの間隙を発見した[27]。

エドモンド・ハレーは1705年に、彗星を繰り返し観測した結果、75 - 76年の周期で同じ彗星が回帰していることを発見し、太陽を公転する惑星以外の天体の存在を示す証拠となった[28]。また、前年の1704年には、初めて英語で「Solar System」という単語が用いられるようになった[29]。

1781年、ウィリアム・ハーシェルがおうし座の方向で連星系を探索していた際、彗星とおぼしき天体を発見したと発表したが、のちの軌道計算の結果、新惑星の天王星であることが判明した[30]。

1801年、ジュゼッペ・ピアッツィが、火星と木星の間を公転する小さな天体ケレスを発見した。発見当初は新たな惑星とされていたが、その後の観測で付近に数千個もの似たような小天体が発見されるようになり、ケレスもこうした小天体に再分類された[31]。

1846年には、天王星の軌道が実際の計算と一致しないことから、外側から影響を与えている新たな惑星があると考えたユルバン・ルヴェリエによる計算をもとに観測を行った、ヨハン・ゴットフリート・ガレとハインリヒ・ダレストが新惑星・海王星を発見した[32][33]。

しかし、海王星の発見後も、ほかの惑星や海王星自身の軌道に依然として誤差が生じていたため、海王星の外側にさらに惑星が存在すると考えられ、パーシヴァル・ローウェルは仮説上の天体を惑星Xと呼んだ[34]。彼の死後、ローウェルの予想をもとにローウェル天文台で観測を行っていたクライド・トンボーが新惑星・冥王星を発見した。しかし、その後の観測で、冥王星はほかの惑星の軌道に影響を及ぼすには小さすぎることが判明したため、その発見は偶然によるものであった。ケレスのように、当初は惑星であるとされていたが、周辺に同じような天体が発見されるようになったため、2006年に国際天文学連合によって準惑星に再分類された[33]。

1992年、ハワイ大学のデビッド・C・ジューイットとマサチューセッツ工科大学のジェーン・ルーは冥王星軌道の周辺を公転する小天体アルビオンを発見した。アルビオンは、太陽系外縁天体としては初めて発見された天体である。この発見により、冥王星のような天体は、氷からなる小天体の群れを成していると考えられるようになった[35][36]。

2005年、マイケル・ブラウンとチャドウィック・トルヒージョ、デイヴィッド・ラビノウィッツは散乱円盤天体のエリスを発見し、当初は冥王星よりも大きく、海王星以遠にある天体では最大と考えられていた[37]。しかし、2015年7月に冥王星を探査した探査機ニュー・ホライズンズによる観測で、現在は冥王星よりもわずかに小さく、質量はやや大きいとされている。

探査機による探査

[編集]

宇宙時代が始まって以来、さまざまな宇宙機関が宇宙ロボットによるミッションを計画し、多くの探査が行われている。

宇宙に送られた最初の人工物は、1957年に打ち上げられたソビエト連邦のスプートニク1号で、翌年1月4日まで地球を周回することに成功した[39]。1959年に打ち上げられたアメリカのエクスプローラー6号は、初めて宇宙から地球の画像を撮影した。

フライバイによる探査

[編集]初めて地球以外の探査に成功した探査機は、1959年に打ち上げられたルナ1号だった。当初は月の表面に衝突させる予定だったが、太陽周回軌道を公転する初めての人工物になった。初めて金星をフライバイしたのは1962年に打ち上げられたマリナー2号で、火星は1965年に打ち上げられたマリナー4号、水星は1974年に打ち上げられたマリナー10号であった。

外太陽系の惑星を探査した初めての探査機はパイオニア10号で、1973年に木星に到着した。また、1979年にはパイオニア11号が初めて土星を探査した。ボイジャー計画では、ボイジャー1号と2号が1977年に打ち上げられ、そのうち2号は、1986年に天王星を、1989年に海王星を初めて探査した。ボイジャーは現在、海王星の軌道を超えて惑星探査のミッションを終了し、ヘリオシースやヘリオポーズ、バウショックの調査を進めている。NASAによると、ボイジャーの両探査機は、太陽から約93au離れた領域で、末端衝撃波面の影響を受け始めている[40]。

2006年1月19日に打ち上げられた探査機ニュー・ホライズンズは、カイパーベルトを探査する初めての探査機である。2015年7月に冥王星をフライバイして、詳細な観測を行った。このニュー・ホライズンズの延長ミッションとして、2019年1月1日に太陽系外縁天体アロコス(ウルティマ・トゥーレ、2014 MU69)をフライバイした[41][42]。

構造と組成

[編集]太陽系の主成分は全質量の99.86パーセントを占める太陽で、太陽系内のすべての天体を重力的に留めている[43]。残りの質量のうち、99パーセントは4つの巨大惑星が占めている。残りの天体(4つの岩石惑星、衛星、小惑星、彗星など)は全体の0.002パーセントにも満たない[注 9]。

太陽系の惑星は、地球とほぼ同じ軌道平面上を公転しているが、彗星や太陽系外縁天体は、黄道面に対して大きく傾いた軌道を描くことが多い[47][48]。太陽を公転するほぼすべての天体は、北極から見て反時計回りで公転しているが[49]、ハレー彗星のような例外も存在する。

太陽系の全体構造は時折、小惑星帯以内の4つの岩石惑星が公転している領域と、カイパーベルト以内の4つの巨大惑星が公転している領域に区別されることがあり、岩石惑星と小惑星帯を含む領域は内太陽系(英語: The inner Solar System)、小惑星帯を超えた、4つの巨大惑星を含む領域は外太陽系(英語: The outer Solar System)と呼ばれる[50]。カイパーベルトが発見されるようになってからは、カイパーベルトはそれらとは異なる、新たな領域として認識されるようになった[51]。

太陽系内の多くの惑星は、周囲を公転している衛星を持ち、太陽系において二次的な構造をなす。また、4つの巨大惑星は周囲を公転する小天体からなる環を持っている。大きな衛星のほとんどは自転と公転が同期(潮汐固定)しており、片方の面を常に惑星に向けている。

(上は内太陽系、下は外太陽系)

ケプラーの法則では、太陽を公転する物体の軌道について示されている。この法則によると、太陽を公転している物体は太陽をひとつの焦点として、楕円で公転している。太陽に近い(軌道長半径が小さい)物体は、より太陽の重力の影響を受けるため、高速で公転するようになる。楕円軌道では、公転するたびに軌道が変化し、太陽にもっとも接近する位置は近日点、もっとも離れる位置は遠日点と呼ばれる。惑星の軌道はほぼ円形だが、小惑星や彗星、太陽系外縁天体は極端な楕円軌道になっていることが多い[16]。こうした天体の軌道は数値モデルを用いて予測することができる。

太陽は太陽系全体の質量のほとんどを占めているが、角運動量については約2パーセントしか占めていない[52][53]。木星をはじめとする惑星の質量、軌道、太陽からの距離の組み合わせが、太陽系全体の角運動量の大部分を占め、彗星もそれに貢献しているとされている[52]。

太陽系のほぼ全体を構成する太陽は、約98パーセントが水素とヘリウムからできている[54]。それ以外の構成のほとんどを占めている木星と土星も、おもに水素とヘリウムからできている[16][55][56]。太陽系内では、太陽からの熱と光圧によって組成に差が生じており、原則、太陽に近い天体は融点の高い物質、遠い天体は融点が低い物質から構成されている[57]。これらの物質が凝固する可能性のある境界線を雪線(フロストライン)という。たとえば、太陽系での水の雪線は、火星軌道と木星軌道の間になる[7]。

内太陽系の天体は、先述の通りおもに岩石で構成されており[58]、主成分はケイ素、鉄、ニッケルなどの原始惑星系円盤内でも、固体として存在していた高融点化合物である。木星型惑星の木星と土星は、原始惑星系円盤内では気体として存在していた水素、ヘリウム、ネオンなどの低融点で蒸気圧の高い物質で構成されている。よって現在では、太陽系内の位置によって、物質の形態が固体か液体か気体かは変化するが、原始惑星系円盤が存在していたころは、固体と気体の物質しか存在しなかったとされている[59]。それに対して、多くの衛星や天王星、海王星、そして太陽系外縁天体には氷が多く含まれている[58][60]。この氷と気体が混ざったものを揮発性物質と呼ぶ[61]。

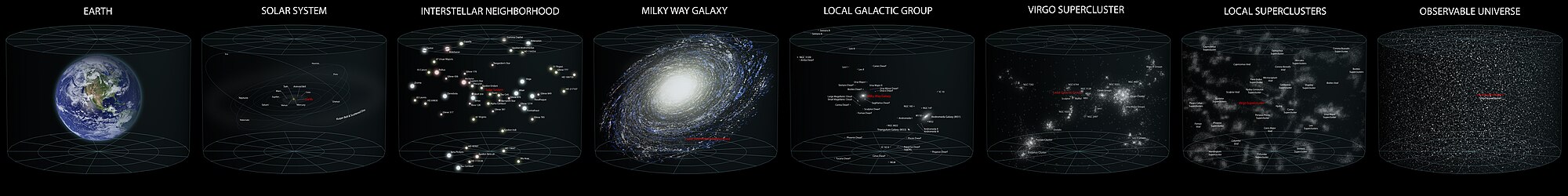

規模

[編集]地球から太陽までの距離を基準とした単位を天文単位(英語: astronomical unit、au)と呼び、1 auは約1億5000万 kmに相当し、太陽の半径は0.0047 au(70万 km)となる。最大の惑星である木星は5.2 au(7億8,000万キロ)離れており、もっとも遠い海王星は30au(45億キロ)離れている。

いくつか例外はあるが、太陽から離れるに従って、惑星同士の間隔は広くなっていく。たとえば、水星と金星は0.33au離れているが、木星と土星は4.3au、天王星と海王星は10.5au離れている。こうした惑星の太陽からの距離の関係を数式化する試みがなされ、代表的なものとしてティティウス・ボーデの法則がある[62]。しかし、こうした説は科学的根拠は示されておらず、現在では受け入れられていない。

太陽系の相対的なスケールを人間規模で示そうとするモデルもあり、規模が小さなものとしては太陽系儀などがあるが、複数の都市や地域にまたがっている巨大なものもある[63]。このような太陽系のモデルとしてもっとも大規模なスウェーデン・ソーラー・システムは、ストックホルムにある直径110メートルのストックホルム・グローブ・アリーナを太陽に見立てており、たとえば木星はこのスケールに従うと、直径7.5メートルの球体で、約40キロ離れたストックホルム・アーランダ国際空港内にそのオブジェが設置されている。現時点で設置されているもっとも遠いオブジェは、直径10センチの球であるセドナで、約912キロ離れている[64][65]。

太陽から海王星までの距離を100メートルとすると、太陽の直径は3センチになり、巨大惑星はいずれも3ミリ以下の大きさになる。地球を含めた岩石惑星は、この縮尺に従うと0.3ミリ以下の大きさにしかならない[66]。一方で、太陽の直径を1メートルとすると、地球は107メートル、海王星は3.2キロ離れていることになる[67]。

起源と進化

[編集]

銀河系には、水素やヘリウム、そして少量の重元素からなる岩石質や有機質の微小な塵(星間塵)を含む星間ガスがある。このような星間ガスが1,000個/cm3を超える数密度となる場合を星間雲といい、内部で水素分子が形成されるようになる。通常、星間雲はごくゆっくりと回転している。星間雲は均質ではなく、密度の偏りがある。この偏りが大きくなって数密度が100億個を超える部分ができることがあり、そうなると一酸化炭素、シアン化水素、アンモニアなどのさまざまな分子が形成される。これを分子雲と呼ぶ。太陽系は約45億6800万年前に、この分子雲の重力崩壊によって形成された[68][注 10]。この分子雲は数光年ほどの大きさを持ち、太陽と同時にいくつもの恒星を形成した可能性がある[70]。現在の太陽系が形成される領域で、pre-Solar nebulaと呼ばれる星雲が形成される[71]。そして、角運動量保存の法則によって、分子雲は収縮時、より速く自転するようになり、原子が頻繁に衝突による運動エネルギーが熱に変換されて、温度が高くなる[70]。自転の加速によって中心に原始太陽が誕生し、当時の光度は現在の10倍、表面温度は約4,000 Kであったとされている[72]。その周囲には、直径約200au[70]にもわたる原始惑星系円盤(もしくは原始惑星系星雲、特に太陽系の場合は原始太陽系円盤とも呼ばれる)が形成され始めた[73][74][75]。そこで形成された、惑星の元となる微惑星が約100億個形成され[76]、塵やガスが合体を繰り返し、より大きな原始惑星へと成長していく[77]。初期の太陽系には、こうした原始惑星が何百個も存在していたとされているが、合体や破壊を繰り返して、現在の惑星や準惑星、小惑星などが形成された。

太陽周辺の温度の高い領域では、沸点が高い金属やケイ酸塩のみが固体として存在でき、このような物質が地球型惑星の水星、金星、地球、火星を形成した。金属元素は、原始惑星系円盤の中でも一部しか存在していないため、地球型惑星は大きく成長することができなかった。地球のような固体惑星がいつ形成されたかについては、星雲ガスがあるときか、消失後か、議論の余地がある。星雲ガスがなくなると、ガス抵抗がなくなるため、原始惑星の軌道が乱れるとその乱れを抑えるものがなくなる。すると、原始惑星は互いの重力相互作用により接近し、軌道が乱されるようになる。微惑星同士の衝突があったように、原始惑星同士も衝突するようになる。星雲ガスがないため衝突は激しいものになり、破壊も合体もいずれも起こるようになる。このような巨大衝突の繰り返しで、金星、地球が形成されたと考えられる。水星と火星は原始惑星の生き残りか、成長がわずかであったものであろう。地球の月は、地球形成末期に起きた巨大衝突の産物であるとする説(ジャイアント・インパクト説)が有力である。

巨大惑星(木星型惑星と天王星型惑星)は、現在の火星軌道と木星軌道にある雪線の外側で形成された。これらの惑星を形作っている氷結した揮発性の化合物は、地球型惑星を形成している金属元素やケイ酸塩よりも豊富に存在していたため、これらの惑星は水素とヘリウムからなる分厚い大気を取り込むのに十分な、地球の10倍の質量を持った大きな原始惑星にまで成長することができた[78]。木星と土星の質量が異なるのは、土星形成の後期に、何らかの理由で星雲ガスが消失し、材料となるガスそのものがなくなったためであり、天王星、海王星の質量が小さい段階にとどまったのも、この2つの惑星は星雲終末期にガスの取り込みが始まったため、あまり成長できずに終わったためであると考えられている。小惑星帯、カイパーベルト、オールトの雲は、惑星になりきれなかった残骸となった小天体が密集したものとされており、ニースモデルでは、これらの領域の形成と、巨大惑星が形成された位置、さまざまな重力による作用を介して、どのように今の軌道に落ち着いたかを示している。

形成から5000万年までに、原始太陽の中心にある水素の圧力と密度が熱核融合を起こすのに、十分大きくなったとされている[79]。温度や反応速度、圧力、密度は太陽が静水圧平衡を満たすまで上昇し、やがて熱の圧力と自身の重力が等しくなり、太陽は主系列星となった[80]。この主系列星の段階は約100億年続くとされている[81]。やがて、太陽から放出した太陽風が太陽圏(ヘリオスフィア)を形成し、周囲の原始惑星系円盤が強い紫外線によって宇宙空間に放出されたか、原始太陽に落下していったことにより、惑星の成長はほぼ落ち着いた。主系列星になったころの太陽の光度は現在の約70パーセントで、徐々に増光して今に至る[82]。

太陽系は、太陽の中心核にある水素が、すべて核融合反応によってヘリウムになる約50億年後[81]までは、現在とほとんど変わらない構造を維持するとされている。ヘリウムによる核融合反応は主系列星の段階を終えたことを意味している。このとき、太陽の中心核の内部では、内部に形成されたヘリウムの周囲に沿って分布している水素が核融合反応を起こしており、それによって中心核は収縮していき、放出されるエネルギーは現在よりもはるかに大きくなるとされている[83]。そして、太陽の外層が膨張を始め、直径は現在の256倍にまで膨れ上がり、赤色巨星へ進化する[81]。表面積が大きくなるため表面温度は低下していき、最低で2,600 Kまで低下する可能性がある。このころには、地球上の水はすべて蒸発し、生物が存在することはできなくなっている。中心核では収縮が続くため温度が上昇し、その結果、ヘリウムによる核融合反応が始まる。それにより、太陽は一時的に安定し、直径も現在の11 - 19倍にまで小さくなる[83]。しかし、太陽はより重い元素で核融合反応を起こすほどの十分な大きさを持っていないため、核融合反応は徐々に弱くなり、この安定期間は1億3000万年しか持続されないと考えられている[83]。最終的に外層は吹き飛ばされ、中心核は地球ほどの大きさと、現在の太陽の半分の質量を持った白色矮星となって残される[84]。放出された外層は、太陽を形成していた物質の一部と、核融合反応によって新たに合成された、炭素などの重元素を含んでおり、やがて惑星状星雲となる。

太陽

[編集]

太陽(英語: Sun)は、太陽系における唯一の恒星で、最も質量の大きな天体である。太陽系の全質量の99.86%(地球質量の33万2900倍[85])を占めており、中心核で水素がヘリウムに変換する核融合反応を起こしているG型主系列星である[86]。多くのエネルギーを放出しているが、電磁波の中では、可視光を最も多く宇宙空間に放射している[87]。

スペクトル型はG2型で、G型主系列星に分類される。原則、主系列星は表面温度が高いほど光度を増すが、太陽は主系列星の中でもほぼ中間の規模を持っている。太陽より明るい恒星は少ないが、とても暗く、温度も低い赤色矮星(M型主系列星)は、銀河系では恒星全体の約85%を占めている[88][89]。

星の種族において、太陽は、重元素に富んだ種族Iの恒星に分類される[90]。豊富に含まれている重元素は、惑星を形成するのに必要不可欠な材料であったとされている[91]

惑星間物質

[編集]

太陽系内の大部分の空間は、惑星間物質(英語: Interplanetary medium)と呼ばれる物質で満たされているが、ほぼ真空に近い状態である。

主なものとして、太陽風と呼ばれる、太陽が光とともに放出している荷電粒子(プラズマ)を帯びた物質の流れがある。この粒子は時速150万キロの速度で広がっていき[92]、少なくとも直径100 auに及ぶ[93]太陽圏内を満たしている。太陽フレアやコロナ質量放出(CME)のような太陽の表面上で発生する恒星活動は、宇宙天気や磁気嵐を発生させる場合もある[94]。

太陽圏内で最も大きな構造は、太陽の磁場が自転によって回転することにより螺旋状に生成される惑星間物質の構造で、太陽圏電流シートと呼ばれる[95][96]。

地球の磁場は、太陽風から大気が剥ぎ取られるのを防ぐ役割を果たしている[97]。一方で、金星と火星には磁場がないため、太陽風によって大気が宇宙空間に剥ぎ取られている[98]。この太陽風は、地球の磁場に沿って、大気上層部に荷電粒子を流入し、極地にオーロラを発生させている。

太陽圏と各惑星が持つ磁場は、宇宙線と呼ばれる、星間空間を飛び交う高エネルギー粒子の一部を太陽系から遮蔽している。星間空間における宇宙線の密度と太陽の磁場の強さは非常に長い時間スケールで変化するため、太陽系内での宇宙線の密度は変動するが、どれだけ変動するかは分かっていない[99]。

ほかの惑星間物質として、少なくとも2つの宇宙塵で構成された円盤がある。

1つ目は惑星間塵と呼ばれ、黄道光を引き起こしている。これは、惑星との重力相互作用で生じた、小惑星帯内での小惑星の衝突などによって生成された可能性が高い[100]。

2つ目は、10 - 40auにかけて分布しており、これはカイパーベルト内の太陽系外縁天体の衝突によって生成されたとされている[101][102]。

内太陽系

[編集]

内太陽系は比較的、太陽の近くを公転しており、おもにケイ酸塩と金属からなる地球型惑星と、小惑星帯からなる。内太陽系の範囲は、木星軌道と土星軌道の間隔よりも短い。この領域は雪線より、わずかに内側に位置している。

内惑星系

[編集]内太陽系に位置している4つの惑星は、内惑星(英語: Inner planet)と呼ばれている。比較的高密度で、岩石から形成されており、衛星はほとんど、あるいはまったく持っておらず、環についてはどの惑星も持っていない。地殻とマントルは、おもにケイ酸塩から成り、核は鉄やニッケルなどの金属からなる。4つの内惑星のうち、水星以外の3つは天候を発生させるのに十分な大気を持っている。全ての惑星の表面には、クレーターやテクトニクス・裂谷・火山といった地質的特徴を持っている。ここにおける「内惑星」とは、内太陽系にある4つの惑星の分類を指している。これとは別に、地球より内側を公転している水星と金星を内惑星(英語: Inferior planet)と呼ぶことがある。この場合、地球はどちらにも属さず、火星は対義語の外惑星に分類される。

水星(太陽系第1惑星)

[編集]水星(英語: Mercury)は、太陽系の惑星でもっとも太陽に近い太陽系第1惑星。また、最も小さく、質量も小さい。天然の衛星は持っていない。表面にはクレーターの他に、形成初期に水星が収縮した際に形成された「尾根」や「ルペス」と呼ばれる地形がある[103]。水星をまとっている非常に薄い大気は、太陽風によって巻き上げられたことなどにより形成されていると考えられている[104]。他の地球型惑星よりも核が大きく、マントルが薄くなっており、その理由はまだはっきりとは分かっていない。仮説として、ジャイアント・インパクトのような巨大衝突で地殻が剥ぎ取られたり、太陽によって岩石質の地殻が蒸発したことにより、密度が高い惑星になったりした可能性などが示されている[105][106][107]。

金星(太陽系第2惑星)

[編集]金星(英語: Venus)は太陽系の第2惑星で、規模は最も地球に近い。地球と同様に、鉄で出来た核と分厚いケイ酸塩のマントル、分厚い大気があり、そして地質活動の痕跡も見られる。地球よりも非常に乾燥しており、大気圧は地球の90倍にも及ぶ。天然の衛星は持っていない。表面温度は400℃を超えており、これは太陽系の惑星の中では最も高温である。この高い表面温度は、分厚い大気による暴走温室効果によって引き起こされている[108]。現在の金星では地質活動は確認されていないが、大気の流出を防ぐ磁場がないため、火山活動などによって大気が供給されている可能性が示唆されている[109]。

地球(太陽系第3惑星)

[編集]

地球(英語: Earth)は太陽系の第3惑星で、内惑星系の中ではもっとも大きく、高密度な天体である。また、プレートテクトニクスと生命の存在が確認されている唯一の天体でもある[110]。地球の大気は、ほかの惑星とは大きく異なり、生命活動によって大気の21パーセントを酸素が占めている[111]。天然の衛星として月を持っており、太陽系の岩石惑星が持つ衛星の中ではもっとも大きい。

火星(太陽系第4惑星)

[編集]火星(英語: Mars)は太陽系の第4惑星で、地球や金星よりも小さい。大気圧はわずか6.1 mbar(地球の0.6%)で、主に二酸化炭素からなる[112]。オリンポス山のような大規模な山や、マリネリス渓谷のような渓谷などがある表面から、200万年前まで地質活動が起きていた可能性が示されている[113]。表面は酸化鉄(錆)に覆われているため、肉眼では赤く見える[114]。火星は、小惑星帯から捕獲された小惑星か[115]、火星で起きた巨大衝突によって放出された破片から形成されたとされる[116][117]、2つの小さな衛星(フォボス・ダイモス)を持っている。

小惑星帯

[編集]小惑星帯(英語: Asteroid belt)またはメインベルト(英語: Main belt)は、火星軌道と木星軌道の間にある、小惑星が密集した領域である。もっとも大きなケレスを除く小惑星は、太陽系小天体に分類されている[注 6]。小惑星帯の小惑星はおもに熱に強い岩石や金属鉱物でできているが、氷でできているものもある[118][119]。大きさは数 mmから数 kmとさまざまだが、1 m未満のものは、場合によっては流星物質や流星塵と呼ばれることもある。

太陽から2.3 - 3.3 au離れた領域に分布しており、これらの小惑星は、太陽系形成時に木星の重力が干渉したことにより合体できず、そのまま残った残骸のような天体であるとされている[120]。直径1キロ以上のものは数万から数百万個存在しているが[121]、すべての小惑星を集めても、全質量が地球の1,000分の1を超える可能性は低いとされている[46]。しかし、小惑星は非常にまばらに分布しているため、宇宙探査機は支障なく通過することができる。

ケレス

[編集]

ケレス(英語: Ceres)は小惑星帯最大の小惑星で、準惑星に分類されている[注 6]。直径は1,000 km弱で、自身の重力で球形を保つのに十分な質量を持っている。ケレスは1801年に発見され、当時は惑星とみなされていたが、その後にほかの小惑星が発見されるようになり、1850年代にはケレスも小惑星とみなされるようになった[122]。しかし、2006年に惑星の定義が決められた際に、準惑星に再分類された。

小惑星の分類

[編集]小惑星帯の小惑星は、その小惑星グループと小惑星族で分類されている。また小惑星の衛星は、より大きなものを公転する、小さな小惑星として扱われる。それらの衛星は、惑星の衛星ほど明確に区別されておらず、中には、小惑星アンティオペ(87.8 km)を公転している衛星S/2000 (90) 1(83.8 km)[123]のように、公転している小惑星とほぼ同じ大きさを持つもの(二重小惑星)もある。また、小惑星帯には地球に水をもたらしたとされているメインベルト彗星も含まれている[124]。

木星の軌道上において、重力的に安定して天体が存在できるラグランジュ点L4とL5付近には、トロヤ群と呼ばれる小惑星のグループがある。また、この「トロヤ」はほかの惑星、あるいは衛星の軌道のラグランジュ点に位置している小天体を指す場合もある。ヒルダ群と呼ばれるグループは、木星と2:3の軌道共鳴の関係にあり、これはヒルダ群の小惑星が軌道を3周する間に、木星が軌道を2周することを意味している[125]。

内太陽系には、これらの小惑星のほかに地球近傍小惑星と呼ばれるものも存在しており、その多くは内惑星の軌道を横断している[126]。中には、地球と衝突する可能性が示されている潜在的に危険な小惑星も含まれている。

外太陽系

[編集]太陽から離れた外太陽系には、巨大ガス惑星と比較的大きな衛星、そしてケンタウルス族や短周期彗星などが存在している。太陽から遠く離れているため、内太陽系よりも水やメタン・アンモニアなどの揮発性物質が多く存在している。

外惑星系

[編集]

外太陽系にある4つの大きな惑星は、外惑星(英語: Outer planet)や巨大惑星(英語: Giant planet)、木星型惑星(英語: Jovian planet)と呼ばれ、太陽を公転する天体の全質量のうち99パーセントを占めている[注 9]。木星と土星は合わせると地球の400倍以上の質量を持ち、主に水素とヘリウムから構成されている。一方で、天王星と海王星はともに質量が地球の20倍以下で、木星と土星と比べてはるかに小さい。そのため、一部の天文学者はこの2つの惑星を、巨大氷惑星(英語: Ice giant)あるいは天王星型惑星として、木星・土星と区別している[127]。4つの惑星すべてが環を持っているが、地球から容易に観測できるのは土星の環だけである。ここにおける「外惑星」とは、外太陽系にある4つの惑星の分類を指している。これとは別に、地球より外側を公転している、火星以遠の惑星を外惑星(英語: Superior planet)と呼ぶことがある。

木星(太陽系第5惑星)

[編集]木星(英語: Jupiter)は、太陽系の第5惑星で、太陽系で最も大きな惑星である。地球の318倍の質量を持ち、これは他の惑星の全質量の2.5倍にもなる。主に水素とヘリウムから構成されている。木星内部で生じている強い熱は、縞模様の雲や大赤斑など、大気中に半永久的な構造を作り出している。木星は95個の衛星を持つことが知られており、特に大きなイオ・エウロパ・ガニメデ・カリストの4つはガリレオ衛星と呼ばれ、火山活動や内部加熱のような地球型惑星に似た地質活動が見られる[128]。そのうち、ガニメデは太陽系最大の衛星で、水星よりも大きい。

土星(太陽系第6惑星)

[編集]土星(英語: Saturn)は、太陽系の第6惑星。大きな環が特徴的だが、大気組成や磁気圏など木星とよく似ている点が多い。しかし、体積は木星の60パーセントにあたるが、質量は地球の95倍と、木星の3分の1にも満たない。そのため、土星は太陽系の惑星で唯一、水よりも低密度な惑星である[129]。

土星の環は、おもに氷と岩石でできた小天体から構成されている。土星は大部分が氷からなる146個の衛星を持つことが知られており、このうち、タイタンとエンケラドゥスの2つでは地質活動の存在が示されている[130]。タイタンはガニメデに次いで、太陽系内では2番目に大きな衛星で、こちらも水星より大きく、また太陽系内の衛星で唯一濃い大気を持つ。

天王星(太陽系第7惑星)

[編集]天王星(英語: Uranus)は、太陽系の第7惑星。質量は地球の約14倍で、外惑星系の中では最も質量が小さい。太陽系の惑星で唯一、太陽に対して横倒しで自転しており、その赤道傾斜角は90度を超えている。中心部の核は他の巨大惑星よりも温度が冷たく、熱をほとんど放出していないとされている[131]。28個の衛星を持っており、特にチタニア・オベロン・ウンブリエル・アリエル・ミランダの5つは比較的大型である。

海王星(太陽系第8惑星)

[編集]海王星(英語: Neptune)は、太陽系の第8惑星。大きさは天王星よりもわずかに小さいが、質量はやや大きく(地球の約17倍)、そのため密度も大きくなっている。また、天王星よりも内部から多くの熱を放射しているが、木星や土星ほどではない[132]。16個の衛星を持ち、もっとも大きなトリトンでは地質活動が起きており、液体窒素の間欠泉が存在することが確認されている[133]。また、太陽系の大型衛星では唯一、主惑星の自転方向に対して逆方向に公転している[134]。海王星は、その外側に位置している太陽系外縁天体の一部を、1:1の軌道共鳴状態にさせている。

ケンタウルス族

[編集]ケンタウルス族は、木星軌道と海王星軌道の間にある彗星のような氷でできた小天体のグループである。知られている中でもっとも大きなケンタウルス族に属する天体はカリクローで、直径は約250キロとされている[135]。ケンタウルス族として初めて発見されたキロンは、太陽に接近する際、彗星のような活動が見られるため、彗星(95P)にも分類されている[136]。

主な天体のデータ

[編集]

| 名前 | 半径 (km) |

質量 (kg) |

軌道傾斜角 (度) |

軌道離心率 | 軌道長半径 (au) |

表面重力 (m/s2) |

公転周期 (年) |

自転周期 (日) |

衛星数 (個) |

出典 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 太陽 | 695,700 | 1.989×1030 | - | - | - | 274.0 | - | 27.275[注 11] | - | [137] | |

| 1 | 水星 | 2,439.7 | 3.3011×1023 | 7.00 | 0.2056 | 0.387 | 3.70 | 0.241 | 58.65 | 0 | [138] |

| 2 | 金星 | 6,051.8 | 4.8675×1024 | 3.39 | 0.0067 | 0.723 | 8.87 | 0.615 | 243.0187(逆行) | 0 | [139] |

| 3 | 地球 | 6,378.1 | 5.9723×1024 | 0.00 | 0.0167 | 1.0000 | 9.798 | 1.000 | 0.997271 | 1 | [140] |

| 4 | 火星 | 3,396.2 | 6.4171×1023 | 1.850 | 0.0935 | 1.524 | 3.71 | 1.881 | 1.02595 | 2 | [141] |

| ケレス | 476 | 9.393×1020 | 10.594 | 0.0755 | 2.767 | 0.28 | 4.60 | 0.3781[142] | 0 | [143][144] | |

| 5 | 木星 | 71,492 | 1.8982×1027 | 1.304 | 0.0489 | 5.204 | 24.79 | 11.862 | 0.4135 | 95 | [55] |

| 6 | 土星 | 60,268 | 5.6834×1026 | 2.485 | 0.0565 | 9.582 | 10.44 | 29.457 | 0.4264[注 11] | 146[注 12] | [56] |

| 7 | 天王星 | 25,559 | 8.6813×1025 | 0.774 | 0.0457 | 19.201 | 8.87 | 84.011 | 0.7181(逆行) | 28 | [145] |

| 8 | 海王星 | 24,764 | 1.0241×1026 | 1.769 | 0.0113 | 30.047 | 11.15 | 164.79 | 0.6712 | 16 | [146] |

| 冥王星 | 1,188.3[147] | 1.303×1022 | 17.089 | 0.2502 | 39.445 | 0.620 | 247.74 | 6.3872(逆行) | 5 | [148] | |

| ハウメア | 816[149] | 4.006×1021[150] | 28.206 | 0.1899 | 43.347 | ~0.401 | 285.39 | 0.1631[151] | 2 | [152] | |

| マケマケ | 715[153] | <4.4×1021 | 28.983 | 0.1555 | 45.675 | ~0.5 | 308.69 | 7.771[154] | 1 | [155] | |

| エリス | 1,163[156] | 1.66×1022[157] | 44.199 | 0.4410 | 67.664 | 0.82 | 556.60 | 1.08[158] | 1 | [159] | |

彗星

[編集]

彗星(英語: Comet)は多くの場合、直径が数キロ程度で、主に氷などの揮発性物質から出来た核と、2種類の尾からなる。楕円軌道で公転しており、近日点は内太陽系、遠日点は冥王星よりも遠方に位置していることが多い。彗星が太陽に接近すると、核の表面にある氷が昇華してイオン化し、コマが形成される。そこから尾やガスが放出され、はっきりと観測出来るようになり、中には肉眼で観望出来るほどまでに明るくなるケースもある。

公転周期が200年未満の彗星は短周期彗星と呼ばれ、一方で長周期彗星と呼ばれる彗星は、何千年もかけて太陽を公転しているものもある。短周期彗星は、小惑星帯やカイパーベルトを起源にしているものが多いが、ヘール・ボップ彗星のような長周期彗星はオールトの雲が起源であるとされている。また、クロイツ群をはじめとする多くの彗星群は、1つの彗星が幾つもの破片に分裂して形成されたと考えられている[160]。双曲線軌道を持つ非周期彗星の中には、太陽系外に由来するものもあるとされているが、正確な計算は困難である[161]。太陽の熱によって、核表面の揮発性物質がほとんどなくなった古い彗星は、小惑星に分類されることもある[162]。

太陽系外縁部

[編集]海王星軌道のさらに外側は太陽系外縁部(英語: Trans-Neptunian region)と呼ばれ、エッジワース・カイパーベルトや、冥王星を含む幾つかの準惑星・散乱円盤天体などが存在しているが、ほとんどの領域ではまだ詳しい探査が行われていない。氷と岩石で構成された小天体が数千個存在しているとされているが、最大クラスの天体でも大きさは地球の5分の1で、質量は月よりもずっと軽いとされている。この領域は、内太陽系・外太陽系に次ぐ「太陽系の第3の領域」として扱われることもある[163]。

カイパーベルト

[編集]

| 太陽 木星のトロヤ群 惑星 | 太陽系外縁天体 散乱円盤天体 海王星のトロヤ群 |

エッジワース・カイパーベルト(英語: Edgeworth-Kuiper belt)またはカイパーベルトは、小惑星帯に似た、リング状に小天体(太陽系外縁天体・カイパーベルト天体)が集まった領域で、主に氷で形成されている[164]。太陽から30 - 50au離れた領域に分布している。数十から数千個の準惑星サイズのものも存在すると見られているが、その多くは太陽系小天体からなる。クワオアーやヴァルナ、オルクスといった大型の太陽系外縁天体は、さらに多くのデータが集まれば、それをもとに準惑星に分類される可能性がある。直径が50キロを超える太陽系外縁天体はカイパーベルト内に10万個以上存在すると推定されているが、総質量は地球の100分の1から1,000分の1にも満たないと考えられている[45]。多くの太陽系外縁天体は衛星を持っており[165]、黄道面から大きく傾いた軌道を描いている[166]。カイパーベルトでは、これまでに約1,400個の太陽系外縁天体が発見されている[167]。

太陽系外縁天体は、古典的カイパーベルト天体と軌道共鳴状態にあるものの2つに大きく区別することが出来る。軌道共鳴の対象となる惑星は海王星で、例えば、海王星が3回公転する間に、2回公転するような天体が後者に挙げられる。前者の古典的カイパーベルト天体は、海王星と軌道共鳴を起こしておらず、太陽から約39.4 - 47.7au離れた領域に分布している[168]。この古典的カイパーベルト天体はキュビワノ族とも呼ばれ、この分類の太陽系外縁天体として初めて発見されたのはアルビオン(1992 QB1)で、全体的に軌道離心率が低い軌道を描く[169]。

冥王星とカロン

[編集]準惑星の冥王星(英語: Pluto)は既知の太陽系外縁天体の中では最大の天体である。1930年に発見され、それ以降は「太陽系の第9惑星」とされたが、2006年に国際天文学連合による惑星の定義の決定により、準惑星に降格となった[170][171]。冥王星は楕円軌道で太陽を公転しており、近日点では太陽から29.6auまで近づき、遠日点では49.3auまで遠ざかる[172]。軌道は黄道面から約17.1度傾いている。海王星とは3:2の軌道共鳴状態にあり、この冥王星と似た軌道を描く太陽系外縁天体は冥王星族と呼ばれる[173]。

冥王星最大の衛星であるカロンは、その大きさ故に、冥王星とともに連星系をなしていると表現されることもある。カロンの他にも、冥王星はステュクス・ニクス・ケルベロス・ヒドラと呼ばれる、カロンと比べてはるかに小さな4つの衛星を持つことが知られている。

マケマケとハウメア

[編集]マケマケ(英語: Makemake)は冥王星よりも小さいが、知られている古典的カイパーベルト天体の中では最も大きい天体とされている。また、太陽系外縁天体の中では冥王星に次いで明るい。2008年に準惑星に分類され、現在の名称が公式に付与された[18][174]。軌道は冥王星よりもはるかに傾いており、軌道傾斜角は29度にもなる[175]。

ハウメア(英語: Haumea)は、マケマケと同じような軌道を公転しているが、海王星と7:12の軌道共鳴の関係にある[176]。大きさはマケマケと同程度で、2つの衛星を持っている。自転周期が3.9時間しかないため、地形は平らで、細長い形状になっている[177]。マケマケ同様、2008年に準惑星に分類され、現在の名称が公式に付与された[178]。

散乱円盤天体

[編集]カイパーベルトと重なっているものもあるが、基本的にそのはるか外側にまで広がっている散乱円盤(英語: Scattered disk)は、短周期彗星の起源であるとされている。この散乱円盤は、太陽系形成時に、巨大惑星の移動によって不規則な軌道となって外側に放り出されたとされている。それを構成している散乱円盤天体(英語: Scattered disk object、SDO)のほとんどは、カイパーベルトよりもはるか遠くに分布しており、太陽から150 au以上離れているものが多い。散乱円盤天体も太陽系外縁天体と同様に黄道面から傾いた軌道を描いており、中にはほぼ垂直にまで傾いているものもある。一部の天文学者は、散乱円盤とカイパーベルトのもう1つの領域とみなして、散乱円盤天体を「散乱した太陽系外縁天体」としている[179]。一方で、ケンタウルス族を「内側に散乱した太陽系外縁天体」、散乱円盤を「外側に散乱した太陽系外縁天体」としている場合もある[180]。

エリス

[編集]エリス(英語: Eris)は、現在知られている散乱円盤天体の中では最も大きい。質量は冥王星よりも25%大きく[181]、大きさもほぼ同等だったため、惑星の定義に関する議論の発端となった。ディスノミアと呼ばれる衛星を持つ。冥王星と同様に、黄道面から傾いた楕円軌道で太陽を公転しており、近日点は太陽から37.8 auで、遠日点では97.5 auまで遠ざかる[182]。

太陽系の果て

[編集]

太陽系と星間空間の境界は、太陽風の及ぶ範囲とするものと、太陽の重力による影響が及ぶ範囲とするものの2つがあり、正確には定義されていない。太陽風は冥王星までの距離の約4倍離れた位置まで広がっており、太陽圏(ヘリオスフィア)をなしており、その外縁にあたるヘリオポーズを超えると、星間空間になるとされている[93]。太陽の重力圏の有効範囲(ヒル球)は、理論上では後述のオールトの雲を超えて、太陽 - 冥王星間の約1,000倍まで広がっているとされている[183]。

太陽圏

[編集]

太陽圏(英語: Heliosphere)は、恒星風バブルの一つで、秒速約400キロで星間空間に向かって放射される太陽風が形成している。

太陽から約80 - 100au離れた領域にある末端衝撃波面(英語: Termination shock)では、太陽風と星間物質の衝突が引き起こされており、これにより太陽風の移動速度が減速を始め、約200au離れると、星間物質の強さが太陽風を上回るようになり、やがて星間空間となる[184]。この領域にまで達すると、太陽風は急速に減速・凝縮するようになり[184]、ヘリオシースと呼ばれる楕円状の構造を形成している。この構造は彗星の尾のように伸びているとされている。しかし、土星探査機カッシーニやIBEXによる観測結果から、星間磁場の作用によって、太陽圏が楕円形ではなく、球形になっている可能性が示唆されている[185][186]。

太陽圏の外縁、星間空間との境界にあたる領域はヘリオポーズ(英語: Heliopause)と呼ばれる[93]。ボイジャー1号とボイジャー2号はそれぞれ、太陽から94auと84au離れた位置でヘリオシースを突破しており[187][188]、2012年8月にはボイジャー1号がヘリオポーズを通過し、人工物としては初めて太陽圏外にまで到達し[189][190]、2018年11月にはボイジャー2号も太陽圏外に到達した[191]。

太陽圏の形状は、星間空間との流体力学的相互作用と太陽の磁場の影響で決まる可能性が高く、黄道面に対して北半球側は、南半球側よりも約9 au遠方まで広がっている[184]。ヘリオポーズを超えて、太陽から約230 au離れた領域は、銀河系の中を太陽系が進むことで、星間空間と太陽圏の間にバウショック(衝撃波面)と呼ばれる構造が形成されている[192]。しかし2012年には、太陽系が星間空間内を進む速度が想定よりも遅いことが判明し、太陽系にバウショックは存在しない可能性が示されている[193]。

- 内太陽系と木星

- 外太陽系と冥王星

- セドナ(分離天体)

- オールトの雲内部

観測データが乏しいため、太陽圏の宇宙放射線の遮断率、太陽圏の外縁部の詳しい状態など、よく分かっていない点も多い。NASAの探査機ボイジャーは、ヘリオポーズを通過する際、放射線量と太陽風に関する貴重なデータを地球に送信することが期待されている[194]。現在、NASAが資金を提供している開発グループは、太陽圏外縁部にプローブを送り込むVision Mission計画を構想している[195][196]。

分離天体

[編集]セドナ(英語: Sedna)と呼ばれる小惑星は、近日点でも太陽から76 auも離れており、遠日点では937 auにまで遠ざかる。そのあまりにも大きな軌道のため、公転するのに約1万1400年もの時間を要する[197]。2003年にこの天体を発見したマイク・ブラウンは、近日点が太陽から遠すぎるため、海王星の移動による影響を受けておらず、太陽系外縁天体や散乱円盤天体にも属さない天体だと主張している。ほかの天文学者も、セドナは初めて発見されたまったく新しい分類に属する天体だとしており、こうした天体を分離天体(英語: Detached object、DDO)と呼んでいる。この分類にはセドナのほかに、近日点距離45 au、遠日点距離415 au、公転周期3,420年の2000 CR105も含まれる可能性があるとされた[198]。太陽から遠く離れているが、ほかの天体と同様の過程で形成されたとしているため、ブラウンは、こうした天体の集団を内オールトの雲と呼称している[199]。セドナは準惑星の候補に挙げられているが、まだその詳しい形状は明らかになっていない。2012年には、セドナよりも遠い、約80 auの近日点距離を持つ小惑星2012 VP113が発見された。一方で、遠日点距離は400 - 500 auと、セドナの約半分しかない[200][201]。

オールトの雲

[編集]

オールトの雲(英語: Oort Cloud)は、太陽から約5万 au(約1光年)離れた領域で球状に太陽系を取り囲む、1兆個以上の小天体からなる仮想上の構造で、すべての長周期彗星の起源とされている。最大で約10万 au(約1.87光年)遠方にまで及んでいる可能性も示されている。オールトの雲を構成している小天体は、外惑星系との重力相互作用によって、太陽系内部から、この軌道にまで追いやられた彗星からできているとされる。オールトの雲の小天体は非常に低速で移動しており、衝突や近傍の恒星による重力効果、銀河系からの潮汐力などのまれな事象で錯乱される可能性がある[202][203]。

太陽系の境界

[編集]太陽系にはまだよく知られていない、未知な点も多い。太陽の重力は約12万5000 au(約2光年)遠方にまで及んでいると推定されているが、それに対して、オールトの雲以遠にある天体は発見されていない[204]。また、カイパーベルトとオールトの雲の間を公転するセドナのような天体も事実上、ほとんど知られていない。一方で、太陽と水星の間を公転する天体の有無について研究が進められている[205]。このような太陽系内における観測が進んでいない領域では、未知の天体が存在している可能性が残されている。

現在知られている中でもっとも太陽から遠ざかる天体はウェスト彗星で、遠日点距離は約13560 auにもなり[206]、オールトの雲に対する理解を深める手がかりになるかもしれない。

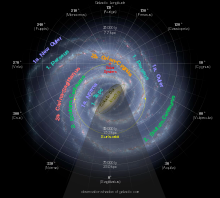

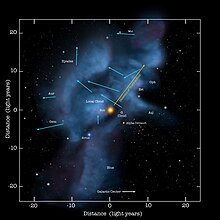

銀河系における太陽系

[編集]太陽系は、約1000億個の恒星を含む、直径10万光年の銀河系(天の川銀河)に位置している[207]。その中でも、太陽系は、銀河系のスパイラル・アーム(渦状腕)のひとつであるオリオン腕に属している[208]。中心からは25,000 - 28,000光年離れており[9]、約2億2500万 - 2億5000万年(1銀河年)かけて銀河系を公転しているとされている[10]。星間空間を進む太陽系が進んでいる方向(太陽向点)はヘルクレス座の方向で、1等星の中では、こと座のベガがそれにもっとも近い[209]。太陽系の黄道面は、銀河系の銀河面に対して約60度傾いている[注 13]。

銀河系における太陽系の位置は、地球上の生物の進化の歴史に大きな影響を与えたとされている。太陽はほぼ円形で銀河系で公転しており、また太陽系周辺は、周辺のスパイラル・アームと近い速度で移動しているため、太陽系は滅多にスパイラル・アームを通過しない[211][212]。スパイラル・アーム内は、高頻度の超新星爆発、不安定な重力、太陽系に大きな影響を与える宇宙放射線などがあるため、この中に位置していない地球は、長い期間に渡って生物が安定して存在することができた[211]。また太陽系は、恒星が密集している中心部のバルジからも離れている。バルジ付近では、近くの恒星からの重力の影響を受けてオールトの雲が安定せず、太陽系内部に散乱され、地球上の生物に天体衝突による潜在的な危険性が伴う。また、飛び交う放射線が生物の進化を妨げる可能性もある[211]。

近隣の恒星

[編集]

太陽系は現在、局所恒星間雲(英語: Local Interstellar Clouds)と呼ばれる領域にある。しかし、局所恒星間雲はGクラウドと呼ばれる星間雲と隣接しているが、太陽系が局所恒星間雲に属しているか、あるいは局所恒星間雲とGクラウドが相互作用する領域に位置しているかは分かっていない[213][214]。局所恒星間雲は、局所泡(英語: Local Bubble)と呼ばれる、星間物質がまばらな直径約300光年の空間にある、星間物質が濃い領域である。局所泡は高温のプラズマで満たされており、これは局所泡が超新星爆発によって形成された可能性を示している[215]。

太陽系から10光年以内の領域には、いくつかの恒星が存在している。もっとも近い恒星は、約4.4光年離れた三重連星系のケンタウルス座α星である。ケンタウルス座α星A、Bは太陽に比較的似た恒星で、それから0.2光年離れた軌道をプロキシマ・ケンタウリ(ケンタウルス座α星C)が公転している。2016年には、このプロキシマ・ケンタウリを公転する惑星、プロキシマ・ケンタウリbの存在が確認され、地球に似た環境を持つ可能性がある惑星として期待されている[216][217]。次に太陽系に近い恒星として、赤色矮星のバーナード星(5.9光年)、ウォルフ359(7.8光年)、ラランド21185(8.3光年)がこれに続く。

近隣にある恒星でもっとも大きいのはシリウスで、約8.6光年離れている。約2倍の質量を持つA型主系列星で、白色矮星の伴星シリウスBが周囲を公転している。10光年以内にある、既知でもっとも近い褐色矮星は、2つの褐色矮星の連星系であるWISE J104915.57-531906.1(ルーマン16)で、約6.6光年離れている[218]。10光年以内にある恒星としては、ほかにルイテン726-8(8.7光年)とロス154(9.7光年)がある[219]。約10.5光年離れているエリダヌス座ε星は、大きな塵円盤を持つことが確認されている[220]。太陽系にもっとも近い、太陽に類似した恒星は、約11.9光年離れた位置にあるくじら座τ星である。太陽の約80%の質量と、約60%の明るさを持ち[221]、4つの惑星が周囲を公転している[222]。既知でもっとも太陽系に近い自由浮遊惑星は、約7.3光年離れているWISE J085510.83-071442.5で、質量は木星の10倍未満とされている[223]。

太陽系外惑星系との比較

[編集]

太陽系がほかの惑星系と異なる点として、水星よりも内側で、太陽に非常に近い軌道を公転している惑星が存在していない点が挙げられる[224][225]。一方で太陽系外惑星では、ホット・ジュピターなどの、恒星に非常に近い軌道を公転する惑星が多く知られている。また、地球と海王星の中間の規模を持ったスーパーアースと呼ばれる天体も太陽系内では知られておらず、小型の岩石惑星と、大型の巨大ガス惑星しか存在していない(しかし、未確認のプラネット・ナインがこれに該当する可能性がある)[224]。太陽系外惑星系では、こうしたスーパーアースが存在しているのが典型的で、また、水星よりも恒星の近くを公転している場合が多い[224]。多くの惑星系では形成初期、惑星同士は軌道が近かったため、衝突を繰り返し質量が大きないくつかの惑星が形成されたが、太陽系では、この衝突によって惑星が破壊されたり、系外に放出されたりしたため、このような違いが生じた可能性が示されている[226][227]。

また、太陽系はすべての惑星の軌道離心率が低く、ほぼ円形の軌道を公転している[224]。一方、太陽系外でこうした軌道を描く惑星系は珍しく、極端な楕円軌道を描くエキセントリック・プラネットと呼ばれる惑星も数多く知られている。

しかし、近年の観測技術の向上にともない、スーパーアースよりも小さな地球サイズの惑星、グリーゼ676A系やケプラー90系などの構造が太陽系に似た惑星系も発見されるようになり、太陽系は数ある惑星系のパターンのひとつにすぎないと考えられるようになっている[228]。

太陽系を扱った作品

[編集]脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 太陽が太陽系の99.86%の質量を占めているとして計算。

- ^ 地球が公転する太陽を主星とする星系はただ一つであるため、固有名詞的な扱いをされる。その場合、英語では名詞それぞれの頭文字を大文字にして表される。

- ^ 惑星を公転する衛星は、後者に当てはまる

- ^ 歴史上では、1930年に発見された冥王星などの天体が惑星に分類されていた事もあった。惑星の定義も参照。

- ^ 太陽と惑星以外で、水星よりも直径が大きいのは木星の衛星ガニメデと土星の衛星タイタンである。

- ^ a b c 国際天文学連合による惑星の定義によると、太陽の周囲を公転している天体は動的に、そして物理的に惑星、準惑星、太陽系小天体の3つの分類に区別される。

- 惑星とは、 太陽の周囲を公転し、自身の重力で球面(に近い形状)になるだけの質量を持ち、軌道近くから他の天体を排除している天体である。この定義では太陽系には水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星の8つの惑星が存在する事になる。冥王星は近隣にある他の太陽系外縁天体を排除していないとされ、この定義には当てはまらない[17]。

- 準惑星とは、太陽の周囲を公転し、自身の重力で球面(に近い形状)になるだけの十分な質量を持つが、軌道近くから他の天体を排除しておらず、また、衛星ではない天体である[17]。この定義では冥王星は準惑星に分類され、国際天文学連合は他にケレス、ハウメア、マケマケ、エリスの4つの天体を準惑星として認定している[18]。公式ではないが、2007 OR10、セドナ、オルクス、そしてクワオアーなどの天体も準惑星として扱う事がある[19]。太陽系外縁部にある準惑星は冥王星型天体とも呼ばれる[20]。

- 惑星と準惑星を除く、太陽を公転する全ての天体を太陽系小天体とする[17]

- ^ 8つの惑星と5つの準惑星の自然衛星の一覧については太陽系の衛星の一覧を参照。

- ^ 実際には、天動説の中でも最も普及したプトレマイオスの体系においては恒星の軌道の中心は地球であるが、惑星の軌道は地球とは離れた位置に設定された点を中心とする離心円の円周上を運行する点を中心とする周転円を用いて説明されており、厳密な意味で全天体が地球を中心としていたわけではない[22]。詳細は天動説を参照。

- ^ a b 太陽、木星、土星を除く太陽系の質量は、計算された大型の天体の質量と、オールトの雲の質量(推定3地球質量[44])、カイパーベルトの質量(推定0.1地球質量[45])、そして小惑星帯の質量(推定0.0005地球質量[46])を加算した結果から、大まかに求められ、その合計は約37地球質量(全質量の8.1%)と求められる。それから、天王星と海王星の質量の合計(約31地球質量)を差し引くと、約6地球質量(全質量の1.3%)の物質が太陽を公転している事になる。

- ^ この年齢の値は、現在までに発見されている最も古い隕石に含まれていた含有物から算出された「45億6820万+20万

−40万年」という値に基づいており、収縮する分子雲の中で初めて固体物質が形成された頃とされている[69]。 - ^ a b 赤道での値

- ^ この他に3個の衛星が存在する可能性があるが、これらは同一天体もしくは粒子塊(clump)の可能性があるため、ここでは衛星数に含んでいない。

- ^ を黄極と銀河北極の間の角度とする時、

と求められる。そして、 = 27h 07m 42.01s、および = 12° 51′ 26.282″の時[210]、 = 66h 33m 38.6s、 = 18° 00′ 00″が黄道の北極となる(座標の元期はいずれもJ2000)。これにより、黄道面の銀河面に対する角度は60.19°となる。

出典

[編集]- ^ Mike Brown (23 August 2011). “Free the dwarf planets!”. Mike Brown's Planets. 2018年6月17日閲覧。

- ^ “惑星の衛星数・衛星一覧”. 国立天文台 (2024年2月23日). 2025年1月1日閲覧。

- ^ Wm. Robert Johnston (2024年12月28日). “Asteroids with Satellites”. Johnston's Archive. 2025年1月1日閲覧。

- ^ a b “Latest Published Data”. Minor Planet Center. IAU. 2025年1月1日閲覧。

- ^ Kasting, James F.; Whitmire, Daniel P.; Reynolds, Ray T. (1993). “Habitable Zones around Main Sequence Stars”. Icarus 101 (1): 108-118. Bibcode: 1993Icar..101..108K. doi:10.1006/icar.1993.1010. PMID 11536936.

- ^ “HEC: Exoplanets Calculator”. University of Puerto Rico at Arecibo. Planetary Habitability Laboratory. 2018年6月17日閲覧。

- ^ a b Mumma, M. J.; Disanti, M. A.; Dello Russo, N.; Magee-Sauer, K.; Gibb, E.; Novak, R. (2003). “Remote infrared observations of parent volatiles in comets: A window on the early solar system”. Advances in Space Research 31 (12): 2563-2575. Bibcode: 2003AdSpR..31.2563M. doi:10.1016/S0273-1177(03)00578-7.

- ^ “Data From NASA's Voyager 1 Point to Interstellar Future”. NASA (2012年6月14日). 2018年6月17日閲覧。

- ^ a b Eisenhauer, F. (2003). “A Geometric Determination of the Distance to the Galactic Center”. The Astrophysical Journal 597 (2): L121-L124. arXiv:astro-ph/0306220. Bibcode: 2003ApJ...597L.121E. doi:10.1086/380188.

- ^ a b Leong, Stacy (2002年). “Period of the Sun's Orbit around the Galaxy (Cosmic Year)”. The Physics Factbook. 2018年6月17日閲覧。

- ^ a b Carnegie Institution (16 June 2014). “Making Earth-Like Planets: Five Great Mysteries”. YouTube. 2021年9月10日閲覧。

- ^ See Planets beyond Neptune#Orbits of distant objects for details.

- ^ “Scientists Find That Saturn's Rotation Period is a Puzzle”. NASA (June 28, 2004). 2007年3月22日閲覧。

- ^ “/moons/saturn-moons/iapetus”. NASA (December 19, 2019). 2020年9月7日閲覧。

- ^ “/2015-07-ridge-iapetus”. Phys.org (July 21, 2015). 2020年9月7日閲覧。

- ^ a b c ニュートン (別2009)、1章 太陽系とは、pp.18-19 太陽のまわりには八つの惑星が存在する

- ^ a b c “The Final IAU Resolution on the definition of "planet" ready for voting”. International Astoronomial Union. (24 August 2006). オリジナルの7 January 2009時点におけるアーカイブ。 2018年6月17日閲覧。

- ^ a b “Dwarf Planets and their Systems”. Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN). U.S. Geological Survey (2008年11月7日). 2018年6月17日閲覧。

- ^ Ron Ekers. “IAU Planet Definition Committee”. International Astronomical Union. 3 June 2009時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ “Plutoid chosen as name for Solar System objects like Pluto”. International Astronomical Union. (11 June 2008). オリジナルの13 June 2008時点におけるアーカイブ。 2018年6月17日閲覧。

- ^ “The PI's Perspective” (2012年8月24日). 2014年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。 “Today we know of more than a dozen dwarf planets in the solar system”

- ^ 三村太郎『天文学の誕生 イスラーム文化の役割』岩波書店〈岩波科学ライブラリー 173〉、2010年8月。ISBN 978-4-00-029573-4。

- ^ WC Rufus (1923). “The astronomical system of Copernicus”. Popular Astronomy 31: 510. Bibcode: 1923PA.....31..510R.

- ^ Weinert, Friedel (2009). Copernicus, Darwin, & Freud: revolutions in the history and philosophy of science. Wiley-Blackwell. p. 21. ISBN 978-1-4051-8183-9

- ^ Eric W. Weisstein (2006年). “Galileo Galilei (1564-1642)”. Wolfram Research. 2018年6月25日閲覧。

- ^ “Discoverer of Titan: Christiaan Huygens”. ESA Space Science (2005年). 2018年6月25日閲覧。

- ^ “Giovanni Domenico Cassini (June 8, 1625-September 14, 1712)”. SEDS.org. 2018年6月25日閲覧。

- ^ “Comet Halley”. University of Tennessee. 2018年6月25日閲覧。

- ^ “Etymonline: Solar System”. 2018年6月25日閲覧。

- ^ “Herschel, Sir William (1738-1822)”. enotes.com. 2006年5月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月25日閲覧。

- ^ “Discovery of Ceres: 2nd Centenary, January 1, 1801-January 1, 2001”. astropa.unipa.it (2000年). 2018年6月25日閲覧。

- ^ “発見から“一周”年、海王星の歴史を振り返る”. AstroArts (2011年7月12日). 2018年6月25日閲覧。

- ^ a b J. J. O'Connor and E. F. Robertson (1996年). “Mathematical discovery of planets”. St. Andrews University. 2018年6月25日閲覧。

- ^ Tombaugh, Clyde W. (1946). “The Search for the Ninth Planet, Pluto”. Astronomical Society of the Pacific Leaflets 5: 73-80. Bibcode: 1946ASPL....5...73T.

- ^ Jane X. Luu and David C. Jewitt (2002年). “KUIPER BELT OBJECTS: Relics from the Accretion Disk of the Sun”. Massachusetts Institute of Technology, University of Hawaii. 2018年6月25日閲覧。

- ^ Minor Planet Center. “List of Trans-Neptunian Objects”. 2010年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月25日閲覧。

- ^ “Eris (2003 UB313)”. Solstation.com (2006年). 2018年6月25日閲覧。

- ^ Donald Savage; Michael Mewhinney (2003年2月25日). “Farewell Pioneer 10”. NASA. 2018年6月25日閲覧。

- ^ “Sputnik 1”. NASA. 2018年6月25日閲覧。

- ^ Randy Culp (2002年). “Time Line of Space Exploration”. 2006年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月25日閲覧。

- ^ “New Horizons NASA's Pluto-Kuiper Belt Mission” (2006年). 2018年6月25日閲覧。

- ^ “New Horizons Spacecraft Completes Flyby of Ultima Thule, the Most Distant Object Ever Visited”. The New York Times (2019年1月1日). 2019年1月1日閲覧。

- ^ M Woolfson (2000). “The origin and evolution of the solar system”. Astronomy and Geophysics 41 (1): 1.12. Bibcode: 2000A&G....41a..12W. doi:10.1046/j.1468-4004.2000.00012.x. ISSN 1366-8781.

- ^ Alessandro Morbidelli (2005). "Origin and dynamical evolution of comets and their reservoirs". arXiv:astro-ph/0512256。

- ^ a b “The Solar System Beyond The Planets” (PDF). Institute for Astronomy, University of Hawaii (2006年). 2007年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ a b Krasinsky, G. A.; Pitjeva, E. V.; Vasilyev, M. V.; Yagudina, E. I. (2002). “Hidden Mass in the Asteroid Belt”. Icarus 158 (1): 98-105. Bibcode: 2002Icar..158...98K. doi:10.1006/icar.2002.6837.

- ^ Levison, H. F.; Morbidelli, A. (27 November 2003). “The formation of the Kuiper belt by the outward transport of bodies during Neptune's migration”. Nature 426 (6965): 419-421. Bibcode: 2003Natur.426..419L. doi:10.1038/nature02120. PMID 14647375.

- ^ Harold F. Levison; Martin J Duncan (1997). “From the Kuiper Belt to Jupiter-Family Comets: The Spatial Distribution of Ecliptic Comets”. Icarus 127 (1): 13-32. Bibcode: 1997Icar..127...13L. doi:10.1006/icar.1996.5637.

- ^ Grossman, Lisa (2009年8月13日). “Planet found orbiting its star backwards for first time”. New Scientist. 2018年6月17日閲覧。

- ^ “An Overview of the Solar System”. nineplanets.org. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Amir Alexander (2006年). “New Horizons Set to Launch on 9-Year Voyage to Pluto and the Kuiper Belt”. The Planetary Society. 22 February 2006時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ a b Marochnik, L. & Mukhin, L. (1995). "Is Solar System Evolution Cometary Dominated?". In Shostak, G. S. (ed.). Progress in the Search for Extraterrestrial Life. Astronomical Society of the Pacific Conference Series. Vol. 74. p. 83. ISBN 0-937707-93-7。

- ^ Bi, S. L.; Li, T. D.; Li, L. H.; Yang, W. M. (2011). “Solar Models with Revised Abundance”. The Astrophysical Journal 731 (2): L42. arXiv:1104.1032. Bibcode: 2011ApJ...731L..42B. doi:10.1088/2041-8205/731/2/L42.

- ^ “The Sun's Vital Statistics”. Stanford Solar Center. 2018年6月17日閲覧。, citing Eddy, J. (1979). A New Sun: The Solar Results From Skylab. NASA. p. 37. NASA SP-402

- ^ a b David R. Williams. “Jupiter Fact Sheet”. NASA. 2018年6月17日閲覧。

- ^ a b David R. Williams. “Saturn Fact Sheet”. NASA. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Paul Robert Weissman; Torrence V. Johnson (2007). Encyclopedia of the solar system. Academic Press. p. 615. ISBN 0-12-088589-1

- ^ a b Podolak, M.; Weizman, A.; Marley, M. (December 1995). “Comparative models of Uranus and Neptune”. Planetary and Space Science 43 (12): 1517-1522. Bibcode: 1995P&SS...43.1517P. doi:10.1016/0032-0633(95)00061-5.

- ^ Podolak, M.; Podolak, J. I.; Marley, M. S. (February 2000). “Further investigations of random models of Uranus and Neptune”. Planetary and Space Science 48 (2-3): 143-151. Bibcode: 2000P&SS...48..143P. doi:10.1016/S0032-0633(99)00088-4.

- ^ Michael Zellik (2002). Astronomy: The Evolving Universe (9th ed.). Cambridge University Press. p. 240. ISBN 0-521-80090-0. OCLC 223304585

- ^ Placxo, Kevin W.; Gross, Michael (2006). Astrobiology: a brief introduction. JHU Press. p. 66. ISBN 978-0-8018-8367-5

- ^ “Dawn: A Journey to the Beginning of the Solar System”. Space Physics Center: UCLA (2005年). 24 May 2012時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ Guy Ottewell (1989年). “The Thousand-Yard Model |subtitle Earth as a Peppercorn”. NOAO Educational Outreach Office. 2018年6月17日閲覧。

- ^ “Luleå är Sedna. I alla fall om vår sol motsvaras av Globen i Stockholm.”. Norrbotten Kuriren (in Swedish). 15 July 2010時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ “Sweden Solar System: Stationer” (Swedish). Sweden Solar System. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Office of Space Science (9 July 2004). “Solar System Scale”. NASA Educator Features. 2018年6月17日閲覧。

- ^ ニュートン (別2009)、1章 太陽系とは、pp.26-27 太陽系のスケールを実感してみよう

- ^ W. M. Irvine (1983). "The chemical composition of the pre-solar nebula". In T. I. Gombosi (ed.). Cometary Exploration. Vol. 1. pp. 3–12.

- ^ Bouvier, A.; Wadhwa, M. (2010). “The age of the Solar System redefined by the oldest Pb-Pb age of a meteoritic inclusion”. Nature Geoscience 3 (9): 637-641. Bibcode: 2010NatGe...3..637B. doi:10.1038/NGEO941.

- ^ a b c “Lecture 13: The Nebular Theory of the origin of the Solar System”. University of Arizona. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Irvine, W. M. (1983). "The chemical composition of the pre-solar nebula". Cometary exploration; Proceedings of the International Conference. Vol. 1. p. 3. Bibcode:1983coex....1....3I。

- ^ ニュートン (別2009)、6章 太陽系のなりたち、pp.122-123 ガス円盤の中心で原始太陽が産声をあげた

- ^ Greaves, Jane S. (7 January 2005). “Disks Around Stars and the Growth of Planetary Systems”. Science 307 (5706): 68-71. Bibcode: 2005Sci...307...68G. doi:10.1126/science.1101979. PMID 15637266.

- ^ “Present Understanding of the Origin of Planetary Systems”. National Academy of Sciences (5 April 2000). 2018年6月16日閲覧。

- ^ 日経ナショナル ジオグラフィック、2.地球に近い仲間たち、pp.50-51 太陽系の形成

- ^ ニュートン (別2009)、6章 太陽系のなりたち、pp.124-125 100億個もの惑星の卵がつくられた

- ^ Boss, A. P.; Durisen, R. H. (2005). “Chondrule-forming Shock Fronts in the Solar Nebula: A Possible Unified Scenario for Planet and Chondrite Formation”. The Astrophysical Journal 621 (2): L137. arXiv:astro-ph/0501592. Bibcode: 2005ApJ...621L.137B. doi:10.1086/429160.

- ^ ニュートン (別2009)、6章 太陽系のなりたち、pp.128-129 円盤のガスはだんだんなくなっていった

- ^ Sukyoung Yi; Pierre Demarque; Yong-Cheol Kim; Young-Wook Lee; Chang H. Ree; Thibault Lejeune; Sydney Barnes (2001). “Toward Better Age Estimates for Stellar Populations: The Y2 Isochrones for Solar Mixture”. Astrophysical Journal Supplement 136 (2): 417-437. arXiv:astro-ph/0104292. Bibcode: 2001ApJS..136..417Y. doi:10.1086/321795.

- ^ A. Chrysostomou; P. W. Lucas (2005). “The Formation of Stars”. Contemporary Physics 46 (1): 29-40. Bibcode: 2005ConPh..46...29C. doi:10.1080/0010751042000275277.

- ^ a b c Schröder, K.-P.; Connon Smith, Robert (2008). “Distant future of the Sun and Earth revisited”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 386 (1): 155-163. arXiv:0801.4031. Bibcode: 2008MNRAS.386..155S. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x.

- ^ Nir J. Shaviv (2003). “Towards a Solution to the Early Faint Sun Paradox: A Lower Cosmic Ray Flux from a Stronger Solar Wind”. Journal of Geophysical Research 108 (A12): 1437. arXiv:astroph/0306477. Bibcode: 2003JGRA..108.1437S. doi:10.1029/2003JA009997.

- ^ a b c ニュートン (別2009)、7章 太陽系の最期、pp.140-141 太陽は超巨大な赤い星に変化するという

- ^ Pogge, Richard W. (1997年). “The Once & Future Sun”. New Vistas in Astronomy. 27 May 2005時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ “Sun: Facts & Figures”. NASA. 2 January 2008時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ Woolfson, M. (2000). “The origin and evolution of the solar system”. Astronomy & Geophysics 41 (1): 12. Bibcode: 2000A&G....41a..12W. doi:10.1046/j.1468-4004.2000.00012.x.

- ^ “Why is visible light visible, but not other parts of the spectrum?”. The Straight Dome (2003年). 2018年6月17日閲覧。

- ^ Than, Ker (30 January 2006). “Astronomers Had it Wrong: Most Stars are Single”. Space.com. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Smart, R. L.; Carollo, D.; Lattanzi, M. G.; McLean, B.; Spagna, A. (2001). "The Second Guide Star Catalogue and Cool Stars". In Hugh R. A. Jones; Iain A. Steele (eds.). Ultracool Dwarfs: New Spectral Types L and T. Springer. p. 119. Bibcode:2001udns.conf..119S。

- ^ T. S. van Albada; Norman Baker (1973). “On the Two Oosterhoff Groups of Globular Clusters”. The Astrophysical Journal 185: 477-498. Bibcode: 1973ApJ...185..477V. doi:10.1086/152434.

- ^ Charles H. Lineweaver (9 March 2001). “An Estimate of the Age Distribution of Terrestrial Planets in the Universe: Quantifying Metallicity as a Selection Effect”. Icarus 151 (2): 307-313. arXiv:astro-ph/0012399. Bibcode: 2001Icar..151..307L. doi:10.1006/icar.2001.6607.

- ^ “Solar Physics: The Solar Wind”. Marshall Space Flight Center (16 July 2006). 2018年6月16日閲覧。

- ^ a b c “Voyager Enters Solar System's Final Frontier”. NASA. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Phillips, Tony (15 February 2001). “The Sun Does a Flip”. NASA-Science News. 2009年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ “A Star with two North Poles”. NASA-Science News (22 April 2003). 2009年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ Riley, Pete (2002). “Modeling the heliospheric current sheet: Solar cycle variations”. Journal of Geophysical Research 107. Bibcode: 2002JGRA..107.1136R. doi:10.1029/2001JA000299.

- ^ “Solar Wind blows some of Earth's atmosphere into space”. Science@NASA Headline News (8 December 1998). 2018年6月17日閲覧。

- ^ Lundin, Richard (2001). “Erosion by the Solar Wind”. Science 291 (5510): 1909. doi:10.1126/science.1059763. PMID 11245195.

- ^ Langner, U. W.; M. S. Potgieter (2005). “Effects of the position of the solar wind termination shock and the heliopause on the heliospheric modulation of cosmic rays”. Advances in Space Research 35 (12): 2084-2090. Bibcode: 2005AdSpR..35.2084L. doi:10.1016/j.asr.2004.12.005.

- ^ “Long-term Evolution of the Zodiacal Cloud” (1998年). 29 September 2006時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月16日閲覧。

- ^ “ESA scientist discovers a way to shortlist stars that might have planets”. ESA Science and Technology (2003年). 2018年6月16日閲覧。

- ^ Landgraf, M.; Liou, J.-C.; Zook, H. A.; Grün, E. (May 2002). “Origins of Solar System Dust beyond Jupiter”. The Astronomical Journal 123 (5): 2857-2861. arXiv:astro-ph/0201291. Bibcode: 2002AJ....123.2857L. doi:10.1086/339704.

- ^ Schenk P., Melosh H. J. (1994), Lobate Thrust Scarps and the Thickness of Mercury's Lithosphere, Abstracts of the 25th Lunar and Planetary Science Conference, 1994LPI....25.1203S

- ^ Bill Arnett (2006年). “Mercury”. The Nine Planets. 2018年6月16日閲覧。

- ^ Benz, W.; Slattery, W. L.; Cameron, A. G. W. (1988). “Collisional stripping of Mercury's mantle”. Icarus 74 (3): 516-528. Bibcode: 1988Icar...74..516B. doi:10.1016/0019-1035(88)90118-2.

- ^ Cameron, A. G. W. (1985). “The partial volatilization of Mercury”. Icarus 64 (2): 285-294. Bibcode: 1985Icar...64..285C. doi:10.1016/0019-1035(85)90091-0.

- ^ ニュートン (別2009)、3章 地球型惑星、pp.58-59 水星の巨大な核はどうやってできた?

- ^ Mark Alan Bullock (1997) (PDF). The Stability of Climate on Venus. Southwest Research Institute. オリジナルの14 June 2007時点におけるアーカイブ。.

- ^ Paul Rincon (1999年). “Climate Change as a Regulator of Tectonics on Venus” (PDF). Johnson Space Center Houston, TX, Institute of Meteoritics, University of New Mexico, Albuquerque, NM. 14 June 2007時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ “What are the characteristics of the Solar System that lead to the origins of life?”. NASA Science (Big Questions). 2018年6月17日閲覧。

- ^ Anne E. Egger, M.A./M.S.. “Earth's Atmosphere: Composition and Structure”. VisionLearning.com. 2018年6月17日閲覧。

- ^ David C. Gatling; Conway Leovy (2007). “Mars Atmosphere: History and Surface Interactions”. In Lucy-Ann McFadden. Encyclopaedia of the Solar System. pp. 301-314

- ^ David Noever (2004年). “Modern Martian Marvels: Volcanoes?”. NASA Astrobiology Magazine. 2018年6月17日閲覧。

- ^ “Mars: A Kid's Eye View”. NASA. 2018年6月17日閲覧。

- ^ “A Survey for Outer Satellites of Mars: Limits to Completeness” (PDF). Astronomical Journal (2004年). 2018年6月17日閲覧。

- ^ “火星の衛星は巨大天体衝突で形成可能、シミュレーションで解明”. AstroArts (2016年7月6日). 2018年6月17日閲覧。

- ^ Pascal Rosenblatt; Sébastien Charnoz; Kevin M. Dunseath; Mariko Terao-Dunseath; Antony Trinh; Ryuki Hyodo; Hidenori Genda; Stéven Toupin (2016). “Accretion of Phobos and Deimos in an extended debris disc stirred by transient moons”. Nature Geoscience 9: 581-583. doi:10.1038/ngeo2742.

- ^ “IAU Planet Definition Committee”. International Astronomical Union (2006年). 3 June 2009時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ “Are Kuiper Belt Objects asteroids? Are large Kuiper Belt Objects planets?”. Cornell University. 3 January 2009時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ Petit, J.-M.; Morbidelli, A.; Chambers, J. (2001). “The Primordial Excitation and Clearing of the Asteroid Belt” (PDF). Icarus 153 (2): 338-347. Bibcode: 2001Icar..153..338P. doi:10.1006/icar.2001.6702.

- ^ “New study reveals twice as many asteroids as previously believed”. ESA (2002年). 2018年6月17日閲覧。

- ^ “History and Discovery of Asteroids” (DOC). NASA. 2018年6月17日閲覧。

- ^ “(90) Antiope and S/2000 (90) 1”. Asteroids with Satellites Database--Johnston's Archive. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Phil Berardelli (2006年). “Main-Belt Comets May Have Been Source of Earths Water”. SpaceDaily. 2018年6月16日閲覧。

- ^ Barucci, M. A.; Kruikshank, D.P.; Mottola S.; Lazzarin M. (2002). “Physical Properties of Trojan and Centaur Asteroids”. Asteroids III. Tucson, Arizona: University of Arizona Press. pp. 273-87

- ^ Morbidelli, A.; Bottke, W. F.; Froeschlé, Ch.; Michel, P. (January 2002). W. F. Bottke Jr.; A. Cellino; P. Paolicchi et al.. eds. “Origin and Evolution of Near-Earth Objects” (PDF). Asteroids III (University of Arizona Press): 409-422. Bibcode: 2002aste.conf..409M.

- ^ “Formation of Giant Planets” (PDF). NASA Ames Research Center; California Institute of Technology (2006年). 26 March 2009時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ Pappalardo, R T (1999年). “Geology of the Icy Galilean Satellites: A Framework for Compositional Studies”. Brown University. 30 September 2007時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ “Saturn - The Most Beautiful Planet of our solar system”. Preserve Articles (23 January 2011). 5 October 2011時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ Kargel, J. S. (1994). “Cryovolcanism on the icy satellites”. Earth, Moon, and Planets 67: 101-113. Bibcode: 1995EM&P...67..101K. doi:10.1007/BF00613296.

- ^ Hawksett, David; Longstaff, Alan; Cooper, Keith; Clark, Stuart (2005). “10 Mysteries of the Solar System”. Astronomy Now 19: 65. Bibcode: 2005AsNow..19h..65H.

- ^ Podolak, M.; Reynolds, R. T.; Young, R. (1990). “Post Voyager comparisons of the interiors of Uranus and Neptune”. Geophysical Research Letters 17 (10): 1737-1740. Bibcode: 1990GeoRL..17.1737P. doi:10.1029/GL017i010p01737.

- ^ Duxbury, N. S., Brown, R. H. (1995年). “The Plausibility of Boiling Geysers on Triton”. Beacon eSpace. 2020年7月16日閲覧。

- ^ 日経ナショナル ジオグラフィック、3.小惑星帯を越えて、pp.174-175 トリトン

- ^ John Stansberry; Will Grundy; Mike Brown; Dale Cruikshank; John Spencer; David Trilling; Jean-Luc Margot (2007). "Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope". The Solar System Beyond Neptune. p. 161. arXiv:astro-ph/0702538. Bibcode:2008ssbn.book..161S。

- ^ Patrick Vanouplines (1995年). “Chiron biography”. Vrije Universitiet Brussel. 2 May 2009時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ David R. Williams. “Sun Fact Sheet”. NASA. 2018年6月17日閲覧。

- ^ David R. Williams. “Mercury Fact Sheet”. NASA. 2018年6月17日閲覧。

- ^ David R. Williams. “Venus Fact Sheet”. NASA. 2018年6月17日閲覧。

- ^ David R. Williams. “Earth Fact Sheet”. NASA. 2018年6月17日閲覧。

- ^ David R. Williams. “Mars Fact Sheet”. NASA. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Chamberlain, Matthew A.; Sykes, Mark V.; Esquerdo, Gilbert A. (2007). “Ceres lightcurve analysis - Period determination”. Icarus 188 (2): 451-456. Bibcode: 2007Icar..188..451C. doi:10.1016/j.icarus.2006.11.025.

- ^ “05. Dawn Explores Ceres Results from the Survey Orbit” (PDF). NASA. 2018年8月4日閲覧。

- ^ “1 Ceres”. JPL Small-Body Database Browser. 2018年8月4日閲覧。

- ^ David R. Williams. “Uranus Fact Sheet”. NASA. 2018年6月17日閲覧。

- ^ David R. Williams. “Neptune Fact Sheet”. NASA. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Nimmo, Francis (2017). “Mean radius and shape of Pluto and Charon from New Horizons images”. Icarus 287: 12-29. arXiv:1603.00821. Bibcode: 2017Icar..287...12N. doi:10.1016/j.icarus.2016.06.027.

- ^ “(134340) Pluto, Charon, Nix, Hydra, Kerberos, and Styx”. Asteroids with Satellites Database--Johnston's Archive. 2018年8月4日閲覧。

- ^ J. L. Ortiz et al. (2017). “The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation”. Nature 550 (7675): 219-223. Bibcode: 2017Natur.550..219O. doi:10.1038/nature24051. PMID 29022593.

- ^ Rabinowitz, D. L.; Schaefer, Bradley E.; Schaefer, Martha; Tourtellotte, Suzanne W. (2008). “The Youthful Appearance of the 2003 EL61 Collisional Family”. The Astronomical Journal 136 (4): 1502-1509. arXiv:0804.2864. Bibcode: 2008AJ....136.1502R. doi:10.1088/0004-6256/136/4/1502.

- ^ P. Lacerda; D. Jewitt; N. Peixinho (2008). “High-Precision Photometry of Extreme KBO 2003 EL61”. The Astronomical Journal 135 (5): 1749-1756. arXiv:0801.4124. Bibcode: 2008AJ....135.1749L. doi:10.1088/0004-6256/135/5/1749.

- ^ “136108 Haumea (2003 EL61)”. Jet Propulsion Laboratory. NASA. 2018年8月4日閲覧。

- ^ M.E. Brown (2013). “On the size, shape, and density of dwarf planet Makemake”. The Astrophysical Journal Letters 767: L7(5pp). arXiv:1304.1041v1. Bibcode: 2013ApJ...767L...7B. doi:10.1088/2041-8205/767/1/L7.

- ^ A. N. Heinze; Daniel deLahunta (2009). “The rotation period and light-curve amplitude of Kuiper belt dwarf planet 136472 Makemake (2005 FY9)”. The Astronomical Journal 138: 428-438. doi:10.1088/0004-6256/138/2/428.

- ^ “136472 Makemake (2005 FY9)”. Jet Propulsion Laboratory. NASA. 2018年8月4日閲覧。

- ^ Sicardy, B.; Ortiz, J. L.; Assafin, M.; Jehin, E.; Maury, A.; Lellouch, E.; Gil-Hutton, R.; Braga-Ribas, F. et al. (2011). “Size, density, albedo and atmosphere limit of dwarf planet Eris from a stellar occultation”. European Planetary Science Congress Abstracts 6: 137. Bibcode: 2011epsc.conf..137S.

- ^ Brown, Michael E.; Schaller, Emily L. (15 June 2007). “The Mass of Dwarf Planet Eris”. Science 316 (5831): 1585. Bibcode: 2007Sci...316.1585B. doi:10.1126/science.1139415. PMID 17569855.

- ^ “(136199) Eris and Dysnomia”. Asteroids with Satellites Database--Johnston's Archive. 2018年8月4日閲覧。

- ^ “136199 Eris (2003 UB313)”. Jet Propulsion Laboratory. NASA. 2018年8月4日閲覧。

- ^ Sekanina, Zdeněk (2001). “Kreutz sungrazers: the ultimate case of cometary fragmentation and disintegration?”. Publications of the Astronomical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic 89: 78-93. Bibcode: 2001PAICz..89...78S.

- ^ Królikowska, M. (2001). “A study of the original orbits of hyperbolic comets”. Astronomy and Astrophysics 376 (1): 316-324. Bibcode: 2001A&A...376..316K. doi:10.1051/0004-6361:20010945.

- ^ Whipple, Fred L. (1992). “The activities of comets related to their aging and origin”. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 54: 1-11. Bibcode: 1992CeMDA..54....1W. doi:10.1007/BF00049540.

- ^ Alan Stern (2015年). “Journey to the Solar System's Third Zone”. American Scientist. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Stephen C. Tegler (2007). “Kuiper Belt Objects: Physical Studies”. In Lucy-Ann McFadden. Encyclopedia of the Solar System. pp. 605-620

- ^ Brown, M. E.; Van Dam, M. A.; Bouchez, A. H.; Le Mignant, D.; Campbell, R. D.; Chin, J. C. Y.; Conrad, A.; Hartman, S. K. et al. (2006). “Satellites of the Largest Kuiper Belt Objects” (PDF). The Astrophysical Journal 639 (1): L43-L46. arXiv:astro-ph/0510029. Bibcode: 2006ApJ...639L..43B. doi:10.1086/501524.

- ^ Chiang, E. I; Jordan, A. B.; Millis, R. L.; Buie, M. W.; Wasserman, L. H.; Elliot, J. L.; Kern, S. D.; Trilling, D. E. et al. (2003). “Resonance Occupation in the Kuiper Belt: Case Examples of the 5:2 and Trojan Resonances” (PDF). The Astronomical Journal 126 (1): 430-443. arXiv:astro-ph/0301458. Bibcode: 2003AJ....126..430C. doi:10.1086/375207.

- ^ 日経ナショナル ジオグラフィック、3.小惑星帯を越えて、pp.178-179 カイパー・ベルト

- ^ M. W. Buie; R. L. Millis; L. H. Wasserman; J. L. Elliot; S. D. Kern; K. B. Clancy; E. I. Chiang; A. B. Jordan et al. (2005). “Procedures, Resources and Selected Results of the Deep Ecliptic Survey”. Earth, Moon, and Planets 92 (1): 113-124. arXiv:astro-ph/0309251. Bibcode: 2003EM&P...92..113B. doi:10.1023/B:MOON.0000031930.13823.be.

- ^ E. Dotto (2006年8月24日). “Beyond Neptune, the new frontier of the Solar System” (PDF). 2018年6月16日閲覧。

- ^ “IAU 2006 General Assembly: Result of the IAU Resolution votes”. International Astronomical Union. (2006年8月24日). オリジナルの2006年11月7日時点におけるアーカイブ。

- ^ “【速報】太陽系の惑星の定義確定”. AstroArts (2006年8月25日). 2018年6月17日閲覧。

- ^ “(134340) Pluto, Charon, Nix, Hydra, Kerberos, and Styx”. Asteroids with Satellites Database--Johnston's Archive. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Fajans, J.; L. Frièdland (2001). “Autoresonant (nonstationary) excitation of pendulums, Plutinos, plasmas, and other nonlinear oscillators” (PDF). American Journal of Physics 69 (10): 1096-1102. Bibcode: 2001AmJPh..69.1096F. doi:10.1119/1.1389278. オリジナルの7 June 2011時点におけるアーカイブ。.

- ^ “News Release - IAU0806: Fourth dwarf planet named Makemake”. International Astronomical Union (2008年7月19日). 2018年6月17日閲覧。

- ^ Marc W. Buie (2008年4月5日). “Orbit Fit and Astrometric record for 136472”. SwRI (Space Science Department). 2018年6月17日閲覧。

- ^ Michael E. Brown. “The largest Kuiper belt objects” (PDF). Caltech. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Agence France-Presse (2009年9月16日). “Astronomers get lock on diamond-shaped Haumea”. European Planetary Science Congress in Potsdam. News Limited. 2009年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ “News Release - IAU0807: IAU names fifth dwarf planet Haumea”. International Astronomical Union (2008年9月17日). 2018年6月17日閲覧。

- ^ David Jewitt (2005年). “The 1000 km Scale KBOs”. University of Hawaii. 2018年6月17日閲覧。

- ^ “List of Centaurs and Scattered-Disk Objects”. IAU: Minor Planet Center. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Brown, Michael E.; Schaller, Emily L. (2007). “The Mass of Dwarf Planet Eris”. Science 316 (5831): 1585. Bibcode: 2007Sci...316.1585B. doi:10.1126/science.1139415. PMID 17569855.

- ^ “JPL Small-Body Database Browser: 136199 Eris (2003 UB313)”. Jet Propulsion Laboratory. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Littmann, Mark (2004). Planets Beyond: Discovering the Outer Solar System. Courier Dover Publications. pp. 162-163. ISBN 978-0-486-43602-9

- ^ a b c Fahr, H. J.; Kausch, T.; Scherer, H. (2000). “A 5-fluid hydrodynamic approach to model the Solar System-interstellar medium interaction” (PDF). Astronomy and Astrophysics 357: 268. Bibcode: 2000A&A...357..268F. See Figures 1 and 2.

- ^ “Cassini's Big Sky: The View from the Center of Our Solar System”. NASA (2009年). 2018年6月17日閲覧。

- ^ “太陽圏の形は伸びた彗星状ではなく球状かもしれない”. AstroArts (2017年5月1日). 2018年6月17日閲覧。

- ^ Stone, E. C.; Cummings, A. C.; McDonald, F. B.; Heikkila, B. C.; Lal, N.; Webber, W. R. (2005). “Voyager 1 explores the termination shock region and the heliosheath beyond”. Science 309 (5743): 2017-2020. Bibcode: 2005Sci...309.2017S. doi:10.1126/science.1117684. PMID 16179468.

- ^ Stone, E. C.; Cummings, A. C.; McDonald, F. B.; Heikkila, B. C.; Lal, N.; Webber, W. R. (2008). “An asymmetric solar wind termination shock”. Nature 454 (7200): 71-74. Bibcode: 2008Natur.454...71S. doi:10.1038/nature07022. PMID 18596802.

- ^ “NASA Spacecraft Embarks on Historic Journey into Interstellar Space”. NASA (2013年9月12日). 2018年6月17日閲覧。

- ^ “ボイジャー1号が太陽系圏を脱出 人工物で初”. CNN.co.jp (2013年9月13日). 2018年6月17日閲覧。

- ^ Brown, Dwayne; Fox, Karen; Cofield, Calia; Potter, Sean (2018年12月10日). “Release 18-115 - NASA’s Voyager 2 Probe Enters Interstellar Space”. NASA 2019年1月1日閲覧。

- ^ “The Sun's Heliosphere & Heliopause”. Astronomy Picture of the Day. NASA (2002年6月24日). 2018年6月17日閲覧。

- ^ D. J. McComas (2012). “The Heliosphere’s Interstellar Interaction: No Bow Shock”. Science 336 (6086): 1291-1293. doi:10.1126/science.1221054.

- ^ “Voyager: Interstellar Mission”. NASA Jet Propulsion Laboratory (2007年). 2018年6月17日閲覧。

- ^ R. L. McNutt, Jr. (2006). "Innovative Interstellar Explorer". Physics of the Inner Heliosheath: Voyager Observations, Theory, and Future Prospects. AIP Conference Proceedings. Vol. 858. pp. 341–347. Bibcode:2006AIPC..858..341M. doi:10.1063/1.2359348。

- ^ Anderson, Mark (2007年1月5日). “Interstellar space, and step on it!”. New Scientist. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Horizons output. “Barycentric Osculating Orbital Elements for 90377 Sedna (2003 VB12)”. 2012年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ David Jewitt (2004年). “Sedna - 2003 VB12”. University of Hawaii. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Mike Brown (2004年). “Sedna”. Caltech. 2018年6月17日閲覧。

- ^ “JPL Small-Body Database Browser: (2012 VP113)”. Jet Propulsion Laboratory. 2018年6月17日閲覧。

- ^ “A new object at the edge of our Solar System discovered”. Physorg.com (2014年3月26日). 2018年6月17日閲覧。

- ^ Stern SA, Weissman PR (2001年). “Rapid collisional evolution of comets during the formation of the Oort cloud.”. Space Studies Department, Southwest Research Institute, Boulder, Colorado. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Bill Arnett (2006年). “The Kuiper Belt and the Oort Cloud”. nineplanets.org. 2018年6月17日閲覧。

- ^ T. Encrenaz; JP. Bibring; M. Blanc; MA. Barucci; F. Roques; PH. Zarka (2004). The Solar System: Third edition. Springer. p. 1

- ^ Durda D. D.; Stern S. A.; Colwell W. B.; Parker J. W.; Levison H. F.; Hassler D. M. (2004). “A New Observational Search for Vulcanoids in SOHO/LASCO Coronagraph Images”. Icarus 148: 312-315. Bibcode: 2000Icar..148..312D. doi:10.1006/icar.2000.6520.

- ^ Horizons output. “Barycentric Osculating Orbital Elements for Comet C/1975 V1-A (West)”. 2018年6月17日閲覧。

- ^ English, J. (2000). "Exposing the Stuff Between the Stars" (Press release). Hubble News Desk. 2018年6月17日閲覧。

- ^ R. Drimmel; D. N. Spergel (2001). “Three Dimensional Structure of the Milky Way Disk”. The Astrophysical Journal 556: 181-202. arXiv:astro-ph/0101259. Bibcode: 2001ApJ...556..181D. doi:10.1086/321556.

- ^ C. Barbieri (2003年). “Elementi di Astronomia e Astrofisica per il Corso di Ingegneria Aerospaziale V settimana”. IdealStars.com. 14 May 2005時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ Reid, M.J.; Brunthaler, A. (2004). “The Proper Motion of Sagittarius A*”. The Astrophysical Journal 616 (2): 883. arXiv:astro-ph/0408107. Bibcode: 2004ApJ...616..872R. doi:10.1086/424960.

- ^ a b c Leslie Mullen (2001年5月18日). “Galactic Habitable Zones”. Astrobiology Magazine. 2018年6月17日閲覧。

- ^ O. Gerhard (2011). “Pattern speeds in the Milky Way”. Mem. S.A.It. Suppl. 18: 185. arXiv:1003.2489. Bibcode: 2011MSAIS..18..185G.

- ^ Our Local Galactic Neighborhood, NASA, 5 June 2013[リンク切れ]

- ^ Into the Interstellar Void, Centauri Dreams, 5 June 2013

- ^ “Near-Earth Supernovas”. NASA. 13 August 2006時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月17日閲覧。

- ^ Anglada-Escudé, Guillem; Amado, Pedro J.; Barnes, John; Berdiñas, Zaira M.; Butler, R. Paul; Coleman, Gavin A. L.; de la Cueva, Ignacio; Dreizler, Stefan et al. (25 August 2016). “A terrestrial planet candidate in a temperate orbit around Proxima Centauri” (英語). Nature 536 (7617): 437-440. arXiv:1609.03449. Bibcode: 2016Natur.536..437A. doi:10.1038/nature19106. ISSN 0028-0836. PMID 27558064.

- ^ Witze, Alexandra (2016年8月24日). “Earth-sized planet around nearby star is astronomy dream come true”. Nature: pp. 381-382. doi:10.1038/nature.2016.20445 2018年6月17日閲覧。

- ^ “The Closest Star System Found in a Century”. PennState Eberly College of Science (2013年3月11日). 2018年6月17日閲覧。

- ^ “Stars within 10 light years”. SolStation. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Greaves, J. S.; Holland, W. S.; Moriarty-Schieven, G.; Jenness, T.; Dent, W. R. F.; Zuckerman, B.; McCarthy, C.; Webb, R. A. et al. (1998). “A dust ring around Epsilon Eridani: analog to the young Solar System”. The Astrophysical Journal 506 (2): L133-L137. arXiv:astro-ph/9808224. Bibcode: 1998ApJ...506L.133G. doi:10.1086/311652.

- ^ “Tau Ceti”. SolStation. 2018年6月17日閲覧。

- ^ Fabo Feng; Mikko Tuomi; Hugh R.A. Jones; John Barnes; Guillem Anglada-Escude; Steven S. Vogt; R. Paul Butler (7 August 2017). "Color difference makes a difference: four planet candidates around tau Ceti". arXiv:1708.02051v1 [astro-ph.EP]。

- ^ Discovery of a ~250 K Brown Dwarf at 2 pc from the Sun, K. L. Luhman 2014 ApJ 786 L18. doi:10.1088/2041-8205/786/2/L18

- ^ a b c d Rebecca G. Martin; Mario Livio (4 August 2015). "The Solar System as an Exoplanetary System". arXiv:1508.00931v1 [astro-ph.EP]。

- ^ How Normal is Our Solar System?, By Susanna Kohler on 25 September 2015

- ^ Kathryn Volk; Brett Gladman (27 May 2015). "Consolidating and Crushing Exoplanets: Did it happen here?". arXiv:1502.06558v2 [astro-ph.EP]。

- ^ Mercury Sole Survivor of Close Orbiting Planets, By Nola Taylor Redd - 8 June 2015

- ^ Anglada-Escudé, Guillem; Tuomi,Mikko (2012). A planetary system with gas giants and super-Earths around the nearby M dwarf GJ 676A. Optimizing data analysis techniques for the detection of multi-planetary systems. arXiv:1206.7118. Bibcode: 2012arXiv1206.7118A.

関連文献

[編集]- 水谷仁 編『ニュートン別冊 太陽と惑星 改訂版』ニュートンプレス、2009年。ISBN 978-4-315-51859-7。

- 監修: 渡辺潤一『ビジュアル宇宙大図鑑 太陽系から130億光年の果てまで』日経ナショナルジオグラフィック社、2013年。ISBN 978-4-86313-143-9。

- 監修:佐藤 勝彦『最新宇宙論と天文学を楽しむ本―太陽系の謎からインフレーション理論まで』PHP文庫、1999年11月15日。ISBN 978-4-569-57299-4。

- 渡部潤一『星の地図館 太陽系大地図』STAR ATLAS 21 星の地図館、2009年7月。ISBN 9784095260792。

- ジャイルズ スパロウ 著、桃井 緑美子 訳『太陽系惑星』河出書房新社、2014年9月。ISBN 978-4-309-25222-3。

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- Solar System Exploration - NASA(アメリカ航空宇宙局)

- 太陽系 - ウェイバックマシン(2009年6月17日アーカイブ分) - JAXA(宇宙航空研究開発機構)宇宙情報センター

- ザ・ナインプラネッツ日本語版

- A Cosmic History of the Solar System

- A Tediously Accurate Map of the Solar System (web based scroll map scaled to the Moon being 1 pixel)

- NASA's Solar System Simulator

- Solar System Profile - NASA's Solar System Exploration

- 『太陽系』 - コトバンク