大分岐

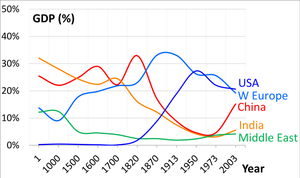

大分岐(だいぶんき、英語: Great Divergence)または欧州の奇跡(おうしゅうのきせき、英語: European miracle)とは、社会経済学などで論じられる、18世紀半ばごろを起点として、ヨーロッパとアジアが異なる経済の発展を見せた現象である[注釈 1]。

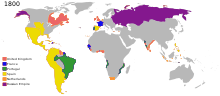

この大分岐の結果として、西側[注釈 2]が前近代での限界を突破し、19世紀覇権国家として世界に台頭する。その最たる例がイギリス帝国、フランス帝国、ドイツ帝国といった西欧の国々であり、オスマン帝国、サファヴィー朝、ムガル帝国、清王朝、幕政日本などユーラシア大陸に並び立つ強国を圧倒し[2]、南米やアフリカ州を含め経済的に搾取することとなった。

なお、20世紀後半以降、第三世界を中心に経済成長が加速し、西洋との経済格差は縮小しつつある。これを大収束(英語: Great Convergence)と呼ぶこともある。

概論

[編集]近世においては、ユーラシア大陸にまたがる東洋と西洋の間[注釈 3]に人口の増加や自由市場の形成、プロト工業化といった同様の発展が見られた[3]。また、景徳鎮の陶磁器やベンガル州のモスリンなどの強力な国際商品に象徴されるように、商業の観点から最も豊かだった地域はヨーロッパではなくアジアにあった[3]。しかし、19世紀に入るとこの状況は一転する。偶然にも石炭と植民地という二振りの武器を手に入れたイギリス帝国で産業革命が始まると、西側[注釈 2]はアジアに対して優位に立ち、一方アジアはこれに従属することとなった。これが大分岐である[3]。

ただ、その原因を産業革命だけに求めるのではなく、地理学、文化論、知能、社会制度、植民地主義、資源に原因を求める研究者がいるほか「ただの偶然」と主張する人もある[4][要ページ番号][注釈 4]。大分岐の明確な始点は16世紀[注釈 5]といわれるが、具体的にはルネサンスと大航海時代における商業革命、これによる重商主義と資本主義の萌芽、または西洋帝国主義の台頭、世界の一体化、科学革命、啓蒙時代などがそれに当たると言われている[5][2][6][7][8]。

特に、社会制度についての研究では、ルネサンスや科挙などが挙げられている[9][10][11]。経済学者のスティーブン・ブロードベリー(英語: Stephen Broadberry)は、銀賃金ではアジアの最有力地域でも16世紀には西洋に遅れを取っていたといい、イングランドと長江デルタ[注釈 6]を比較した統計を援用しつつ、16世紀までにイングランドの平均賃金は銀換算で長江デルタの3倍、小麦換算で15%上回っており[注釈 7]、都市開発の面でもイングランドの方が進んでいたと示した[12]。イングランドの銀賃金は16世紀後半にはインドと比べても約5倍となっていた[注釈 8]。穀物賃金の分岐が激しくなるのは18世紀初頭からでイギリスの賃金は小麦換算でインド、中国の2.5倍になった。銀賃金は5倍の値を保っていた[13]。なお、これは西欧が飛びぬけていたためで、18世紀において南欧、中欧、東欧の賃金はアジアの先進地域と同等であったと述べる[14]。また、カリフォルニア学派(英: California School of economic history)[注釈 9]は、同時期の長江デルタ[15][16]やベンガル・スバ(英語: Bengal Subah)[17]などは穀物換算で賃金が同等だと述べた。パルタサラティは、南インド、特にマイソールの賃金はロンドンに匹敵するというが、証拠は散逸しており、結論を出すためにはさらなる研究が待たれる状況である[17]。

大分岐の時期は、一般的には16世紀[注釈 5]と言われており、このあたりから欧州は「軌道に乗った」といわれる[18]。カリフォルニア学派は、最も「分岐」が拡大したのは、18世紀後半から19世紀にかけての産業革命と技術革新であるから、この時期だけを大分岐とみなしている[19][20][16][21][22]。なお、Pomeranz 2015, p. 2は「分岐の始まった時期を特定することは容易でないし、不可能であろう」と述べているので、本稿ではこれ以上時期についての議論については立ち入らない。

交通、鉱業、農業などの分野における技術は、大分岐のさなか、東部よりも西部ユーラシアでより高度に進歩した。技術によって工業化が進み、農業、貿易、燃料、資源にて経済が複雑化し、東西の隔たりがさらに大きくなった。西洋は、19世紀半ばに木材に代わるエネルギーとして石炭を利用したことで、近代的なエネルギー生産において大きく先行することになった。20世紀、大分岐は第一次世界大戦前にピークを迎え、1970年代初頭まで続いた。その後、20年にわたる不確定な変動の後、1980年代後半には劇的な格差は収束し、大多数の開発途上国がほとんどの先進国の経済成長率を上回ることとなった[23]。

用語とその定義

[編集]「大分岐」という言葉は、1996年サミュエル・P・ハンティントンによってつくられ[24]、ケネス・ポメランツが著書 The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy (2000)にて用いた。同様の現象がエリック・ジョーンズによって論じられており、著書 The European Miracle: Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia (1984) は「欧州の奇跡」という言葉を広めた[25]。大まかにいえば、両者は近代において西洋諸国が他の地域に比べ、社会経済的に大きく発展した、ということを意味している[26]。

大分岐以前のユーラシア大陸主要地域

[編集]ユーラシア大陸の主要地域は18世紀までにそれなりの生活水準に達したが、土地不足、土壌の劣化、森林伐採、信頼に足るエネルギー源の不足などの環境的な制約が成長を阻害し、またこうした資源を補填するため資本蓄積が妨げられた[27]。継続的な成長と貯蓄のため、人々は燃料、土地、食料、その他資源を大量に確保する必要に駆られ、それが植民地主義へと繋がっていった[28]。産業革命はこうした制限を克服して、史上始めて一人当たりGDPを「伸ばし続ける」ことに成功したのである。

西洋

[編集]ヴァイキング、ムスリム(英語: Early Muslim conquests)、マジャール人の侵掠の後の10世紀、欧州は中世盛期に入った。この時代には、人口増加や領土拡大のために交易、商業が活性化し、農村と都市の職人の専門化が進んだ。13世紀になると良質の土地は開拓しつくされ、農業収入は減少し始めたが、商業は特に北イタリアで拡大を続けた。しかし、14世紀には飢饉、戦争、黒死病などの疫病という災難が相次いだ。

Koyama & Rubin 2022は、黒死病が部分的に成長を促した可能性を検証している。黒死病による労働力不足は女性の労働力参入を促し、農業労働力の市場を活性化させた。また、黒死病による人口減少の結果、小作料は下がり、賃金は上昇し、中世ヨーロッパを特徴づけていた封建的・荘園的関係が損なわれた[29]。

2014年の研究によれば、「14世紀初頭から19世紀初頭にかけて、欧州内には「小さな分岐」があった。北海地方の実質賃金は黒死病の後に達成された水準でほぼ安定し、近世[注釈 10]を通じて比較的高い水準[注釈 11]を維持したのに対し、「周辺部」(ドイツ、イタリア、スペイン)の実質賃金は15世紀以降に下がり始め、16世紀から300年かけてある種の自給自足の最低水準に戻った。欧州の「周辺部」では16世紀から19世紀にかけて一人当たりGDPがほとんど伸びなかった[注釈 12]のに対して、英蘭では実質所得が上昇し続け、この期間におよそ倍増した[30]。

大航海時代、アメリカ大陸やアジアの各地に至る航路が開拓された。ジョイント・ストック・カンパニーや金融機関の成立といった商業の革新も見られた時代である。同時期に訪れた軍事革命は、「高度に組織化された軍隊」をもたらし、結果として中央集権を進める重商主義国家が優位に立つ。こうした背景のもと、ネーデルラント連邦共和国は商人に、イングランド王国は名誉革命にて議会(英語: Parliament of England)に支配されたが、二カ国は16世紀末に他を圧倒する発展を見せる。これを示したのが次のグラフである[31]。

西洋には、炭鉱、アメリカ大陸の発見による経済成長への生態学的な制約の緩和、植民地からの搾取による利益などアジアより独自の優位性をもっていたことには留意したい[33]。

中国

[編集]

中国は過去2000年の間、欧州全体よりも人口が多かった(右図を参照)[34]。欧州と異なるのは、基本的に統一王朝が存在していたことである。宋代[注釈 13]には農業、水運、金融、都市開発、科学において革新が起こり、12世紀頃には経済でその他大国を圧倒するようになった[35][36]。水田耕作の発展により、華南の開発が進んだ一方、華北は女真族やモンゴル人の掠奪、洪水、疫病によって荒廃した。結果、政治経済の中心が殷王朝以来の華北から華南へと劇的に移行した[注釈 14]。14世紀には、中国全体の生活水準はイタリアにも遅れを取り、14世紀までにはイギリスにも追いつかれたが、長江デルタのようにもっとも富裕な地域に限っては、18世紀初頭まで欧州の富裕地域と同等の水準を保っていた可能性がある[35][37]。

明清時代(1368~1911)には、生産性の向上は見られなかったが、税率が低く(英語: Taxation in premodern China)経済は活性化し、人口も増大した[38]。絹、茶、陶磁器などの特産品は欧州で大きな需要があって、銀の流入が通貨供給量を拡大し、競争的で安定的な市場の成長を促したからである[39]。18世紀末には、人口密度は欧州のそれを上回った[40]。同時代の欧州と比べて大都市が多く形成された反面、地方の小都市が遥かに少なかった点に留意したい[41][42]。ポラメンツは大分岐の始まりについて、1700年から1750年の間と見ている[43][44][注釈 15]。

インド

[編集]

2020年の研究によると、北インドとイギリスの間の大分岐は17世紀後半に始まった。さらに1720年以降にはどんどん拡大し始め、1800年代以降には爆発的に増加した[46]。この研究では、「生活水準に最も深刻な違いをもたらしたのは、主に19世紀前半のイギリスの急成長と、インドの停滞」であることがわかった[47]。

歴史上、インド、特にベンガル・スルターン朝は商業大国で[48]、大規模な対外貿易と国内取引から利益を上げてきた。効率的な農業・工業があり、中国、日本、西洋、中欧とは違い19、20世紀まで石炭を本格的に活用することはなく、大規模な森林破壊を経験しなかった[49]。17世紀以降、ムガル帝国の綿織物は欧州で人気を博し、自国の毛織物産業保護のため綿織物を禁じたところもある[50]。特に発展したベンガルは、織物や造船で世界的に著名だった[51]。

近世ヨーロッパでは、ムガル帝国の輸出品に需要があった[52][注釈 16]。例えば、欧州の衣類はインドの綿織物や絹織物に依存していった[53][注釈 17][注釈 18]。一方インドでは基本内需のみで経済が完結しており、西洋の商品への需要が少なく、西洋人が提供できるものといえば毛織物、鉱石、一部の奢侈品などわずかであった。こうして大きな貿易赤字を出した西洋はインドへ大量の金銀を輸出することになった[52]。

中東

[編集]中東は、10世紀頃には西洋より遥かに進んだ地域であったが、16世紀なかばには同等になって、18世紀なかばには英蘭に遅れを取るようになった[56][57]。

19世紀初頭に大きく発展を遂げた国としては、オスマン帝国領エジプトがあげられる。エジプトの工場制手工業は生産性が高く、一人あたりの所得はフランスなど西欧に匹敵し、日本や東欧より高かった[58]。同時期のオスマン帝国の他の地域、特にシリア、南東アナトリアも発展していたと言える[59]。ムハンマド・アリー朝ではこの時期工業化計画が立ち上げられており、軍需工場、製鉄所、大規模な綿花農場とその製糸・紡績・織布の工場、農作物加工企業などの設立が進められており、1830年代初頭には30の綿工場で約3万人の雇用があった[60][注釈 19]。19世紀初頭、ボイラーが製造され、製鉄所、織物製造、製紙工場、籾摺り工場などの産業に設置された。西欧と比較しエジプトは農業に優れ、ナイル川を通じた効率的な輸送網も産業を助けていた[61]。Lewis 1993, pp. 193–196は、急速な工業化に必要な条件が1820-30年代のエジプトに存在していたと主張している。

1849年にムハンマド・アリーが没すると工業化は鈍化した。歴史家ザッカリー・ロックマンによれば、エジプトは綿花という単一の原材料の供給国として、ヨーロッパが支配する世界市場に完全に統合されようとしていた。またロックマンは、エジプトが当初の目標を達成していれば、「日本と同様、自律的な資本主義の発展を達成して独立を維持できていたかもしれない」という[60]。

日本

[編集]当時の日本は徳川家による幕藩体制に置かれていた。幕府は階級社会を形成し、海禁政策によって保護貿易を行っていた[62]が、しばしば密貿易が行われた[63]。725~1974年について一人当たりGDPを勘定すれば、年率0.04%成長であった[2][注釈 20]。

英国と比較すると、一人当たりGDPは17世紀半ばまでほぼ同等であったが[64]、19世紀半ばには4倍の差をつけられている[64]。ただし、18世紀の日本人成人男性の平均寿命は41.1歳[出典無効]と、イギリスの31.6~34歳、フランスの27.5~30歳、プロイセンの24.7歳より長かった[65]。

サブサハラ

[編集]植民地化以前のサブサハラは、近世の西欧と同様に小国がばらつく状態が続いていた[66]。サブサハラでは、交易路の結節点(特に、沿岸や大河川)に富める国々が首都を構えていたが、欧州と比較すれば居住地は遥かにまばらだった[66]。これについて、政治学者マーク・ディセンコは「サブサハラでは土地労働比が高かった。これにより、歴史上「国家規模」での制度的な中央集権化が起きにくくなり、それ以上の国家の発展が妨げられた可能性がある」と述べた[66]。また、大西洋三角貿易の始まりによってアフリカの国家権力はさらに弱化した[66]。

サハラ南端のサヘルには、サハラ横断奴隷貿易(英語: Trans-Saharan slave trade)による富に支えられた国家が成立した[注釈 21]。商品は主に金や奴隷だった。この一帯で商業を牽引したのはヨルバ文明[注釈 22]であり、広範な交易路を形成し国庫を潤した[要出典]。

紀元1000年紀の東アフリカで繁栄したアクスム王国は、強力な海軍と、南欧ないしアナトリアや南アジアに通じる交易路を持っていた。また、14世紀から17世紀ソマリアの地理のアジュラン・スルタン国は水理工学/治水工学(英語: Hydraulic engineering)を発展させ、農業と課税の制度を新しく整備した。これは、19世紀までアフリカの角で使われ続けた。

東アフリカのインド洋沿岸(英語: Swahili coast)では、12世紀頃にムスリム商人の信仰と現地のバントゥー文化が融合してスワヒリ文化が成立した[67]。これらモガディシュやザンジバルなどの港市国家は、12世紀からの地中海・インド洋・海域アジアを繋ぐ大交易圏の一翼を担った[68]ことで著名である。アフリカ南部の文明もまた海域アジアに至る広範な交易路を作り上げた[69]。

政体や文化をも超えた長い交易路は、イスラームという共通の文化のもとに結びついたものだった[70]。

要因・可能性

[編集]この現象の説明のため、これまでに多くの学説が提示されてきた。

石炭

[編集]

産業革命がもたらした冶金と蒸気機関は石炭とコークスの巨大な市場を生み出した。とくに、炭を燃料とする蒸気機関は鉄道や海運でも稼働し、19世紀初頭の輸送に革命をもたらした。ケネス・ポメランツは、西洋と東洋における石炭の利用可能性の違いに注目した。地域的な気候のため、ヨーロッパの炭鉱は湿潤で、地下水を汲み上げるニューコメン蒸気機関(英語: Newcomen steam engine)が導入されるまで、深い炭鉱は実用化されなかった。乾燥した中国北西部の炭鉱では、爆発を防ぐための換気という難題が立ちはだかった[71]。

中国と欧州の採掘技術に大差はなかったが、明確に違ったのは鉱床と大都市の距離であった。中国最大の石炭埋蔵地は北西部に位置し、北宋(960~1127)時代に中国の工業の中心地となった。11世紀、北宋は石炭を採掘してエネルギーとして利用する高度な技術を開発し、鉄の生産量を急増させた[16]。12~14世紀にかけて政治経済の中心が華南に移ったが[注釈 23]、これは工業の中心地と石炭鉱床の距離が大きく離れたことを意味する[注釈 24]。

一方、英国には欧州最大級の炭鉱が存在していた。ただ、産業革命と炭鉱の関係についての議論には批判がある[注釈 25]。

アメリカ州

[編集]

大分岐の主な原因として、欧州とアメリカ州の特異な関係がよく論じられる。

- 植民地と奴隷貿易は高くて年率7%の利潤を生むこと

- 産業革命以前の貯蓄の減価率が高いこと

- 貯蓄や資本蓄積が制限されていたこと

以上を踏まえれば、比較的高い収益率であった[27]。初期のヨーロッパの植民地化は、アメリカ州の商品をアジア州に、特に銀を明に売ることによる利益によって支えられていた[76]。ポメランツによれば、ヨーロッパ人にとっての最大の利点はアメリカ大陸の肥沃で未開で広大な大地であり、この土地を利用してヨーロッパの経済成長を維持するために必要な農産物を大量に生産することによって欧州の本国では工業化に土地と労働力を宛てられたのだった。アメリカで木材、綿花、羊毛を生産したことで、英国は10万km²の耕作地が浮いた上[注釈 26]、莫大な資源が解放されたと推定されている[77]。また、アメリカ州はヨーロッパ製品の市場としても機能した[78]。

実際、Chen 2012はアメリカ州について、欧州の代わりに一次産業を担うと同時に巨大市場となって工業化を支えた重要な要因であると示唆している。

政治的分裂

[編集]この節で示されている出典について、該当する記述が具体的にその文献の何ページあるいはどの章節にあるのか、特定が求められています。 |

ジャレド・ダイアモンドとピーター・ワトソンは、欧州の地勢が政治のバルカニゼーションを促したと主張している。具体的には、いくつかの大きな半島や[79]、山脈や海峡といった防御可能な国境を提供する自然障壁の存在が挙げられる。対照的に、中国の地理は統一を促し、より滑らかな海岸線と、黄河と長江の2つの河川流域に支配された中心地帯を有している。

「山脈、海岸線、そして主要な湿地帯といった地形構造が、中心地域から拡大する国家が出会い、停止する境界線を形成した」[80]おかげで、ヨーロッパ諸国は「同じ船に乗っている」という意識を醸成した。山脈の位置により、将来の国家の中核となる可能性のある、いくつかの異なる地理的中心が存在したのだった[80]。

中国などの地域と比較して、ヨーロッパの政治的分裂のもう一つの要因は、ユーラシア・ステップの位置関係にある。馬が家畜化されて以来、ユーラシア・ステップの遊牧民はしばしば強大化し、都市文明を攻撃した[注釈 27]。すなわち、都市文明の側から見れば気候変動が訪れるたびに強大なランドパワーが強襲してくることを意味する。これは、軍事革命が起こり歩兵が騎兵に対して優位を確保する18世紀まで続くが、これは、ユーラシア・ステップと境界を接する中国大陸に政治的な統一を促したと言える[82]。

Diamond 1999はヨーロッパ以外の先進文明は、地理的に広大で一枚岩の孤立した帝国を形成しやすい地域で発展したと論じた。1432年に宣徳帝はジャンク船の建造を禁じたが、このような条件下では、技術的・社会的停滞政策が持続する可能性があると述べた。一方でカトリック両王は、クリストファー・コロンブスの探検に援助を与えた[注釈 28]。このように、経済的・技術的進歩を抑圧した政府は、すぐに誤りを修正するか、比較的短期間で競争に敗れた。これらの要因が、ユーラシアの他の地域では不可能だった、覇権の交代[注釈 29]の条件を作り出したと主張している。

Lin 1995は人口と科学技術の関連について次のように主張している。14世紀以前の研究においては莫大な人口は有益であったが、産業革命以降の研究に対しては人口の多さはさほど重要ではないという。はじめこそ試行回数を稼ぐことこそが研究の基本だったが[注釈 30]、産業革命は実験と理論の産物であったから[注釈 31]である。

ヨーロッパが技術と貿易に向けて何らかの一歩を踏み出す以前は、教育の重要性に問題があった。1800年までの識字率はオランダで68%、イギリスとベルギーで50%だったのに対し、非ヨーロッパ社会では20世紀に入ってから識字率が上昇し始めた。産業革命の初期段階では、熟練労働者の需要はなかった。しかし、産業革命の次の段階では、労働者の生産性を左右する要素、すなわち教育、訓練、技能、健康が主要な目的となった[83]。

経済史家のジョエル・モキル(英語: Joel Mokyr)は、政治的分裂[注釈 32]により、起業家、革新者、イデオローグ、異端者が隣国に簡単に逃れられるため、「異端的な思想の繁栄」が可能になったと論じている。国家は思想や活動を抑圧しようとするだろう。これが、ヨーロッパを中国のような技術的に進歩した大規模な統一帝国から区別するものである。中国には印刷機も活版印刷も、ヨーロッパでは産業革命が起こることになる。同様に国民国家が「アイデアの統合市場」と結びついて、ヨーロッパの知識人がラテン語[注釈 33]を使用し、ヨーロッパの古典的遺産と汎ヨーロッパ機関である文学共和国に共通の知的基盤を持っていた[84]。歴史家のニーアル・ファーガソンは、西側[注釈 2]が6つの 「キラーアプリ(英語: killer apps)[注釈 34]」…すなわち「競争、科学的思考、法の支配、近代医療、消費主義、労働倫理(英語: Work ethic)」を発展させたためだ論じた[85]。

経済史家のトゥアン・フェ・スン氏は中国の巨大さが19世紀における衰退の一因となったと論じた。

中華帝国のその巨大さは、深刻なプリンシパル=エージェント問題[注釈 35]を引き起こした。特に、皇帝の代理人に対する監督が弱く、汚職を抑制する必要があるため、税率を低くせざるを得なかった。中華帝国の財政の弱点は、その巨大な課税基盤によって長らく隠蔽されてきたが、18 世紀の経済と人口統計の拡大により、行政管理の杜撰さが露呈した。財政はさらに圧迫され、清朝は19世紀の課題に対する備えが不十分なままになった。[86]

一方、日本が近代になって急速に西洋化できたのは、中華帝国に比べはるかに国土が小さかったところに理由がある[87]。ゲイリー・コックスは2017年の研究で次のように述べている。

ヨーロッパの分断は、その制度的革新と相互作用して、実質的な経済的自由主義の拡大を促した。自由主義が広まると、商社は中央に指図されずに自由に起業でき、出荷や価格設定に制限を受けることもなく、その他の地域よりも安い関税や通行料金を支払うだけで済んだ。

分断が進み、政治的に独立した複数の航路を使って商品を出荷できるようになると、各国の支配者層は交易路の囲い込みのため規制を緩和し、恣意的な徴集を控えるるようになった。こうして交易路の統制が細分化されたことで、一地域で起こった改革の影響が及びやすくなった。例えば、ある国で議会が恣意的な規制や通行料を撤廃すれば、近隣の国家もそれに応じざるを得なくなる。

分断と改革の相互作用によって促進された経済的自由主義の拡大は、より迅速かつ相互に結び付いた発展を可能にしたといえる[88]。

その他地理的要因

[編集]アナール学派の歴史家フェルナン・ブローデルは、大分岐の要因について地理学の観点からいくつか主張している。まず、地中海は水深のゆえ[注釈 36]に漁業に不向きであることから他地域との交易を促すことになった[79]。また、思想の拡散に着目して、沿岸部に移民を供給したアルプス山脈をはじめとするアルプス・ヒマラヤ造山帯について指摘した[79]。同様に、地中海の東西軸が卓越風と合致すること、地中海の散らばる島々が航海の足掛かりとなったこと、内陸部への移動手段を提供した大河についても述べている[79]。ほか、このような環境に置かれた地中海の半島がナショナリズムの舞台になったという[79]。欧州と西アジアの経済に影響を与えた地理的な問題といえばアメリカ州の発見とケープ航路の開拓がある[80]。これにより、地中海の航路は存在感を失った。こうして中央アジア、西アジア、特に北イタリアの都市は衰退した[90]。

経済学者のウィリアム・イースタリー(英: William Easterly)とロス・レビン(英: Ross Levine)は、大地の恵みに関連する理論を検証し、熱帯、病原菌、作物が制度を通じて開発に影響を与えるという証拠を発見した。彼らは、熱帯、細菌、作物が、制度を通じてではなく、直接的に国の所得に影響を与えるという証拠を発見していない[91]。しかし、上記の意見とは正反対の意見もある。16世紀のアイルランドでは、ジャガイモ栽培が盛んになった。したがって、短期的には農民の所得を上げ、農民のカロリー消費の増加とともに生活の質も向上した。人口の大半はジャガイモに依存していた。19世紀になると、ジャガイモの疫病(英語: Phytophthora infestans)という新たな菌がアメリカ、そしてヨーロッパでジャガイモの作物を荒らしたため大飢饉[注釈 37]が起こった[80]。

技術革新

[編集]19世紀初頭以降は鉄道、蒸気船、蒸気機関、石炭の利用といった文明の利器の登場に象徴されるように[92]、科学技術の発展は西側[注釈 2]の産業に革新を起こし、アメリカ州や東洋と比べはるかに高い地位に押し上げた[92]。

西洋が東洋を凌駕したのは、東洋の技術革新に対する姿勢が影響したという説がある。Landes 2006, p. 5は、数世紀にわたる革新と発明の時代を経て東洋は革新を放棄し、伝統主義に転向し始めたように見えたと述べる。特に中国は土着の伝統と成果を基盤に、独自の研究体制を維持しようと努めた。

イノベーションに対する東洋の姿勢は、西洋が実験を重視するのに対し、彼らは経験を重視することを示していた。東洋は発明を改良する必要性を感じなかったため、経験から過去の成功に焦点を当てた。その一方で、西洋は実験と試行錯誤に重点を置いており、その結果、既存のイノベーションを改良し、新たなイノベーションを生み出すための新たな方法を考え出した。

技術革新に対する両者の姿勢について考えるならば、西洋が実験を重視したのに対して東洋は経験を重視していた。東洋では発明を改良する必要性を論じず、経験論に基づく成功体験に焦点を当てた。一方、西洋は実験と試行錯誤に重点を置き、これが結果として既存の枠組みを打ち破って新たな知見を得ることにつながった[93]。

市場の効率性と国家の介入

[編集]一般に、欧州の市場は他地域よりも自由で効率的であり、これが大分岐の近因として挙げられてきた[94]。

中世欧州では、封建制度と重商主義の万円によって市場の効率が妨げられていた。土地の所有権を制限する限嗣相続といった習慣は、労働力ないし土地の売買の流動を阻害した。こうした中世における土地所有権の制限は、欧州において根深かったといえる[要説明]。

中国には比較的自由な土地市場があったが、それを妨げていたのは弱い習慣法だけだった[95]。例えば、満州族による制服戦争のただなかにさえ、農奴制や奴隷制などの拘束労働は中国よりもヨーロッパで蔓延していた[96]。

西洋の都市産業は、ギルドや国家が強制した独占企業によって抑制されていた[97]。これは中国よりも強い抑圧といえる[97][注釈 38]。

ポラメンツは、以上の議論を以て、市場制度が大分岐の原因であるという見方を否定し、中国は欧州よりも市場経済の理想に近かったと結論付けている[95]。

逆に、Bairoch 1995, pp. 31–32は次のような反論を展開している。19世紀のアメリカ、イギリス、スペインなど海上帝国は、中国や日本と同じく保護貿易を旨としていた。一方、オスマン帝国は自由貿易の姿勢を取り、これがむしろ経済に打撃を与えて、国内の産業を空洞化させたと述べた。オスマン帝国の自由貿易は、1536年にフランスと結んだ最初の商業条約にさかのぼる[注釈 39]。無論、McCulloch 1880などイギリスの自由主義経済学者には称賛されたものの、のちに自由貿易に反対するイギリスの政治家からは批判の対象となった。ベンジャミン・ディズレーリ首相は、1846年の穀物法に関する議論にてオスマン帝国の「自由奔放な競争による弊害」を俎上に上せた[98]。

トルコの持つ世界で最も優れた製造業が自由主義に破壊された。1812年の時点では、このような製造業は存在していたのにもかかわらずだ。それはトルコにおける自由主義競争の結果であり、その影響はスペインにおける逆の原則の影響と同じくらい悪質なものなのである。

賃金と生活水準

[編集]アダム・スミスとトマス・マルサスによって創始された古典派経済学は、西側[注釈 2]の高い賃金が省人化を促進すると説いた[99][100]。

20世紀半ばから後半にかけての歴史修正主義者の研究は、18世紀中国と産業革命前の欧州の生活水準を同等のものとして描いてきた[16][101]。次のような具合である。

- 中国と日本の平均寿命は西欧に匹敵していたこと[65]。

- 中国の単位量当たりのカロリー摂取量は英国と同等だったこと[102]。

- 両者の一人当たりの成長率は緩やかであったこと[103]。

- 中国経済は停滞しておらず、特に農業では西欧を上回っていたこと[104]。

- 公衆衛生でも同様であること[105]。

ポール・バイロック(英: Paul Bairoch)は、1800年の清の一人当たりGNPは1960年ドルで228ドル[注釈 40]で、当時西欧の213ドル[注釈 41]より高かったと推定した[106]。オスマン帝国領エジプトでも同様に、1800年の一人当たり所得はフランスなどの主要な西欧諸国のそれに匹敵し、欧州と日本の全体の平均所得よりも高かった[58]。

ジャン・バルーは、1960ドル換算で1800年のエジプトの一人当たり所得は232ドル[注釈 42]だったと推定している。比較すると、1800年のフランスの1960ドル換算の一人当たり所得は240ドル[注釈 43]、1800年の東欧は177ドル[注釈 44]、1800年の日本は180ドル[注釈 45]であった[107][108]。

ポール・バイロックによれば、18世紀半ば、「ヨーロッパの平均生活水準は世界の他の地域よりも少し低かった」という[109]。同氏は、1750年の東洋[注釈 46]の一人当たり平均GNP(英語: List of countries by GNI (PPP) per capita)は1960ドル換算で188ドル[注釈 47]で、西側の182ドル[注釈 48]より高かったと推定した。彼は、西欧の一人当たり所得が増加したのは 1800 年以降であると主張しています[110]。西欧の一人当たり所得が増加したのは1800年以降であると彼は主張する[111]。しかし、中国[106]とエジプト[108]の平均所得は依然として欧州全土の平均所得より高かった[106][108]。

ヤン・ルイテン・ファン・ザンデンによると、一人当たりGDPと賃金および生活水準との関係は非常に複雑である。オランダの経済(英: Economic history of the Netherlands)を例示して、次のように説明した。オランダの実質賃金は、1450 年から 1800 年の近世に減少した。その減少は1450~75年から16世紀半ばまでが最も速かったが、その後実質賃金は安定した。つまり、黄金時代のオランダであっても購買力は横ばいであった。 停滞は18世紀半ばまで続いたが、その後再び低下した。ファン・ザーデンは同様にオランダ人男性の平均身長の研究を引用し、中世後期から平均身長が低下したことを示している。オランダ黄金時代の最盛期だった17世紀から18世紀にかけて、平均身長は166cmで、14世紀から15世紀初頭よりも約4cm低くなっていた。これは近世における消費の減少を示している可能性が高く、平均身長は20世紀になるまで中世の身長と等しくないであろう。一方、1人当たりのGDPは1510~1514年から1820年代にかけて35~55%増加した。したがって、アジアの先進地域の生活水準は 18 世紀後半の西欧と同等であった一方、アジアの 1 人当たりGDPは約70%低かった可能性がある[112]。

ジェフケット・パムクとヤン=ルイテン・ファン・ザンデンはまた、産業革命中、名目賃金の上昇が食料価格の上昇によって損なわれたため、西欧の生活水準は1870年代より少し前に上昇したことを示している。生活水準の大幅な上昇は 1870 年以降、アメリカ大陸から安価な食料が到着して初めて始まった。西欧のGDPは1820年以降急速に成長したが、実質賃金と生活水準は遅れをとっていた[113]。

ロバート・アレンによれば、中世末の実質賃金は欧州全土で均一に高かった。しかし、16世紀から17世紀にかけては欧州全体で賃金が暴落した。ただ、経済活動が盛んだったベネルクスとロンドンの場合、15世紀後半の生活水準に後退しただけで済んだ[注釈 49]。イングランドでは16世紀から19世紀半ばの間に賃金の変動はあったものの、19世紀末まで安定的な成長は見受けられない。一方で、その他欧州各国は19世紀まで長い停滞を経験することとなった。要するに、産業革命によって一人当たりのGDPは上昇したものの、生活水準の向上はそれから100年を待つということである[112]。

しかし、バイロック、ポメランツ、パルタサラティらの研究に応えて、その後の研究で、18世紀の西欧の一部地域はインド、アナトリア、日本、中国の多くの地域よりも賃金と一人当たり所得水準が確かに高かったことが判明した。しかし、アダム・スミスの見解は中国の貧困を過度に一般化していることが判明した[45][114][115][116][42][117][2]。1725年から1825年の間、北京とデリーの労働者は生存レベルでかご一杯の商品しか購入できなかったが、ロンドンとアムステルダムの労働者は生存レベルの4から6倍の商品を購入できた[118]。 1600年の時点で、インドの一人当たり GDP はイギリスの水準の約60%でした。一人当たり所得の実質的な減少は中国とインドの両方で実際に起こったが、インドでは英国の植民地化以前のムガル帝国時代に始まった。欧州以外では、この衰退と停滞の多くは、耕作地の増加を上回る農村部の人口増加と国内の政治的混乱に起因していると考えられている[116][45]。英領アメリカの自由植民地人は、学者を対象とした調査で歴史家や経済学者によって、アメリカ独立戦争前夜の世界で最も裕福な人々の一人であると考えられていた[119]。平均余命の延長につながる大きな健康状態の変化を示す最も初期の証拠は、アジアより100年先行する形で1770年代の欧州で始まった[120]。ロバート・アレンは、18世紀の英国の比較的高い賃金が省力化と労働者の訓練と教育の両方を促進し、工業化につながったと主張する[4]。

贅沢品

[編集]贅沢品の消費が資本主義の発展を支え、結果として大分岐に影響を与えたという考えがある[121]。支持者は、富裕層向けの品目の生産元が施設に資本を投じ、それがやがて大衆市場にシェアを持つ大企業に発展したと主張している。特に西欧は、独特の嗜好を持ち、発展を刺激したという筋書きである。

反対意見もある。何も西欧だけが贅沢を好んだわけでなく、例えば中華や日本にも富裕層向けの商品が並んでいた[122]。要するに、贅沢品の職人と需要があるからといって、資本主義が生まれるわけではない、という主張である[123]。

財産権

[編集]「財産権」に対する価値観の違いを原因と指摘する議論がある[124][125]。アジアの商人は収用や同胞からの請求のために資本を形成できなかった、という[126]。また、欧州であっても、為政者が債務を踏み倒すことが多々あり、これを踏まえればアジアも[注釈 50]ヨーロッパも収用について大差ないと反論するものもある[127]。

現代では、社会に政府と政策は欠かせないものであり、経済を構築するうえで大きな役割を持つ。ここで、東洋と西洋における政府ないし政策の在り方について考えると、東洋では王朝が政府を成し、独立した存在でなかったといえる。政府は技術革新を促進する政策など行わなかったため、発展は遅れる。Waley-Cohen 1993によれば、東洋には国際的な自由市場に反する保護貿易が基本であった。すなわち、政治的自由や自由市場を奨励する政策は皆無であった、という。対照的に、西側は自由主義を保証する商法、財産権を発展させ、これら資本主義の理想と市場構造は技術革新を促した[128][129][130]。

Pomeranz 2000, pp. 70–71によれば、中国の土地市場は基本自由で、世襲の地主が土地を追われること、売却を迫られることは多々あった。土地はまず村人に提供されるのが習わしだったが、ポラメンツは有能な部外者に提供されたと述べ、欧州よりも自由な土地市場があったといった。

しかし、ロバート・ブレナーとクリス・イゼットは借地権の違いを強調している。というのも、長江下流域では農民自身が土地を所有していた[注釈 51]ため、領主も農民も競争にさらされることはなかったと論じる。一方、15世紀のイングランドでは領主は農奴を失えども土地は支配することができたため、小作農のための賃貸市場が出来上がった。このため小作農は競争を強いられることになったのだが、小作地は相続できないため、相続人は一定の資産を成すために結婚を先送りにせざるを得なかった。このように近世イングランドでは農業生産性と人口増加の両輪で市場競争の圧力にさらされていたといえる[131]。

2017年の研究によると、欧州では財産権が保証されていたのに対し、中東にはほぼ存在しなかったことが、中世ヨーロッパでは水車、風車、クレーンなど労働を代替する資本財が増加し、中東では減少した一因となった[132]。

高均衡の罠

[編集]高均衡の罠とは、歴史上、中華帝国は高度な科学技術と安定を享受していたのにもかかわらず、なぜ西側のように産業革命を起こせなかったのかという問いのもと生まれた理論である。内容の要旨としては、中国経済は労働力の需要と供給が均衡しており、産業への投資が行われずらかったことに起因するという。

欧州の植民地主義

[編集]多くの経済史家が、ヨーロッパの植民地主義が「非西洋社会」の工業力の衰退を引き起こしたと主張している。例えばポール・バイローチは、インドにおけるイギリスの植民地主義を主な例として挙げるほか[注釈 52][注釈 53]、ヨーロッパの植民地主義はアジア、中東、ラテンアメリカの他の国々の生産性を地に落とし、アフリカの急激な経済衰退にも貢献したと主張している[137]。

ただ、植民地主義に関する研究は、その成長と発展への長期的な影響に関してより好意的な意見もある[138]。Acemoglu, Johnson & Robinson 2001によれば、気候が温暖で死亡率の低い国は入植者に人気があり、植民地支配の度合いも大きかった。これらの国々は、西洋人がより包括的な制度を作り、長期的な成長率を高めた恩恵を受けている。その後の研究で、植民地であった期間や移住した西洋人の数は、経済発展や制度の質と正の相関関係があることが確認されている[139][140]。さらにAcemoglu, Johnson & Robinson 2005, p. 546–579は、植民地時代の利益がGNPに占める割合が小さすぎたため、大分岐を直接説明することはできなかったが、絶対主義君主制の力を弱め、財産権を確保することによって制度に影響を与えたため、間接的に説明することができたと示唆している[141]。

イギリス帝国によるインドへの干渉・植民地化の過程における経済・産業

[編集]

近世においては、南アジアは全世界の食料の生産高の4分の1[注釈 54]を占め、世界人口にほぼ比例していた[142][116]。

Clingingsmith & Williamson 2008によれば、南アジアでは、ムガル帝国の崩壊に伴って産業の空洞化を経験し、さらにイギリスがこれに追い打ちをかけた(英語: De-industrialisation of India)。ムガル帝国が衰退するにつれ、農業の生産性は低下し、これによって食料の価格は吊り上がり、同時に名目賃金や繊維の価格も上昇した。こうして、インドはイギリスが産業革命を起こす以前から[143]、世界の繊維工場としての地位を降りることになった[144]。ただし、インドの繊維は19世紀までイギリスに対し優位を保つ。

一方でParthasarathi 2011は、18世紀後半イギリスに匹敵したベンガル・スバやマイソール王国をはじめとするムガル帝国以降のいくつかの国家では、イギリスの植民地政策が非工業化を引き起こすまで、そのような経済的衰退はなかったと主張している。

ベンガルとマイソールは世界有数の綿花の産地であり[133]、19世紀までは世界で最も多く綿織物を製造していた[144]。当時、インドの最大の貿易先だったイギリスは、貿易赤字の是正を試みて、産業革命で省力化された機械による製造(英語: Textile manufacture during the British Industrial Revolution)に資金を投じた。新興の産業資本からの政治的圧力を受けて、1813年、議会は2世紀にわたって続いた保護主義をとる東インド会社によるアジアとの貿易独占を廃止し、インド繊維製品に輸入関税を導入した[145][注釈 55]。

これにより、

- インドの巨大市場がイギリス商人に明け渡されることとなった。

- 同時に、インドで管理していた領地(英語: Company rule in India)では、脱プロト工業化が進んだ[146][注釈 56][注釈 57]。

- イギリスの製糸業・紡績業に綿花や原綿を提供し、また完成した綿布を買う巨大市場ともなった[147]。英国の工場へ原材料を提供すると同時に製品の専売市場としても機能した[148]。

- プラッシーの戦いでベンガルから収奪された資本は主に紡績業などの英国内の投資に使用され、国富を大幅に増加させた[134][136][135]。こうして、英国は19世紀、インドを抜き去って世界最大の綿織物の製造を手掛けるようになった[144]。

- なお、インドは植民地であったためインド産業への投資が制限されていた[149]。

英国の植民地支配は、その後の英領インド経済の惨状の原因とされている[149]。ただ、1880年から1930年の間に、インドの綿織物総生産量は1億2,000万ydから3億7,000万ydに増加した[150]という主張もあるし、鉄道の敷設は所得の向上、経済統合、飢饉の救済など、多くの肯定的な結果を示す証拠がある[151][152][153][154]。一人当たりのGDPは、ムガル帝国の支配下である1700年には $550[注釈 58]だったが、イギリス支配下の1820年には$533[注釈 58]に減少し、独立した1947年には$618[注釈 58]に増加した。ベンガルでは、主に鉄道の需要を満たすために石炭生産が増加した[45]。平均寿命は1870年から独立までの間に約10年延びた[120]。

文化

[編集]東アジア:儒教の如何

[編集]Rosenberg & Birdzell Jr. 1986は、いわゆる東洋の、「支配王朝を尊重し疑う余地のない献身の文化」は、王朝の支配が「支配階級の承認や命令なしには疑問を投げかけたり実験したりしない」沈黙の社会をもたらした要因であると主張している。その一方で、中世後期の西洋には中央権力や絶対的な国家が存在しなかったため、自由な思想の流れが可能だったという。さらに、キリスト教が自由主義社会の出現にとって重要な問題であったともする[155]。

この東洋文化はまた、「失敗を恐れ」、外来の発明や科学を模倣することを軽視するため、変化を否定しているとされた。これは、自分たちの社会に利益をもたらすためなら実験や模倣を厭わないと主張する「西洋文化」とは異なる。西洋では、自らが変化が奨励される文化であり、不安感や快適さを無視することが、より革新的であることにつながると考えていた。Weber 1989は、北欧における資本主義は、カルヴァン派をはじめとするプロテスタントの労働倫理が多くの人々に影響を与え、世俗の世界で労働に従事し、自らの企業を発展させ、貿易に従事し、投資のために富を蓄積したときに発展したと主張した。

また、Weber 1962では中国における資本主義の不発をその文化に求めた。Chen 2012も同様に、文化の違いが大分岐の最も根本的な原因であると主張し、ルネサンスに続く啓蒙主義の人文主義[注釈 59]が、商業的、革新的、個人主義的、資本主義的な精神を可能にしたと論じている。明代には、反対意見や不適合を抑圧する手段が存在したと主張した。儒教の教えでは、目上の人に従わないことは「罪」に等しいとされていたからである。さらにChen 2012は、商人や工匠の威信は西欧に比べて低かったと主張している。また、Lin 2011は、中国の知識人が数学を学んだり実験をしたりする動機を取り除く上で科挙制度が果たす役割について論じている。Huang 2023は、科挙が国家に奉仕する最も有能な知識人を独占し、儒教の普及を維持し、それに挑戦する可能性のある思想の出現を先制したと主張した。

しかし、余英時 1991ら新儒家は、このような、儒教が長上、ひいては国家主義を促したという主張を批判してきた。儒教哲学の核心そのものが、すでに人文主義的で合理主義的なものであり、「神の法に対する信念を共有しておらず、神の意志の現れとして崇高な法への忠誠を称揚していない」からである[156]。

儒教の中心的な教えのひとつに、権威を諌めるべきだというものがある。歴史上、儒者が権力者と争ったのは、上司や支配者の不正を防ぐ以前に、儒者の独立精神を維持するという大きな目的があった[157]。

さらに、歴史を通じて、商人は中流から上流に属し、一般に想定される社会的地位を超えてかなりの影響力を持っていた[158]。ユー・インシーやビリー・ソーなどの歴史家は、宋代以降、社会がますます商業化するにつれて、商人が非倫理的な行為をしない限り、儒教が徐々にビジネスや貿易を倫理に適う職業として受け入れ、むしろ支援し始めたことを示した。その間、商人も儒教の倫理から恩恵を受け、商習慣を活用していた。宋代までに、学者や役人が仲介業者を通して貿易に参加するようになっていく[158]。

特に、明清時代では商人の社会的地位が向上し[159][160][161]、明代末には学者・役人でも身内に商人がいることを臆面なく家譜に公言するようになった[162]。すなわち儒教は、プロテスタンティズムと比較して、利潤の追求を憚るものではなくなったが、かといって積極的に商業の発展を助長するものでもなかった。

南アジア:ヒンドゥー教

[編集]ユーラシアの先進的な地域で、南アジアはヴァルナ・ジャーティ制による拘束労働を特徴とし、これが経済と人口の成長を妨げ、他の中核地域と比べて相対的に低開発をもたらした。他の地域と比べ、南アジアにはまだ大量の余剰資源があった。ヴァルナ・ジャーティ制のもとでは、エリート層は需要増に直面したときに、新たな事業や技術に投資するよりも、不自由な労働者を過酷な労働に駆り立てた。この地の経済は家臣と領主の関係に特徴づけられ、利潤の追求や市場の発展という動機が弱まっていた。才能ある職人や商人は、個人的な報酬をあまり望めなかったのだ。Pomeranz 2000, pp. 212–214は、洗練された商業と技術を持っていたにもかかわらず、産業の飛躍的発展の可能性が高い場所ではなかったと論じている。

イスラーム世界

[編集]イスラーム世界の研究では、シャリーアの性格に関する議論がある。Kuran 2010は、始めこそ発展を促したイスラームの制度であったが、企業の設立、資本蓄積、大量生産、非人道的な取引を妨げ、より高度な発展を妨げるようになったと論じている。また、Kuran 1997によれば、同様の議論には、イジュティハード[注釈 60]の段階的な禁止や、外部との接触を制限する強力な共同体主義、より一時的なさまざまな交流に対処する機関の発展などがある。

一方で、Quataert 2002, pp. 7–8によれば、オスマン帝国時代の中東の製造業は19世紀には非常に生産性が高く、発展していたという。オリエンタリズムに根ざした議論、例えば「イスラムの劣等性に関する今では信用できないステレオタイプ」、イスラム黄金期以降に経済制度が進化しなくなったこと、宗教におけるイジュティハードの衰退が経済進化に悪影響を与えたことなどを批判している。

Bairoch 1995, pp. 31–32も、オスマン法が英米よりも早く自由貿易を推進したことを指摘し、19世紀初頭の英米がより保護主義的な政策をとったのとは対照的に、自由貿易はオスマン帝国に経済的に悪影響を及ぼし、その非工業化の一因となったと主張した。

議会制民主主義

[編集]大分岐の要因に代議制を挙げるものも多い[4][125]。絶対王政は失政に責任を負わぬ上、財産権や技術革新を妨げ汚職やレントシーキングを引き起こしやすいと主張する[4][163]。一方で議会は、すべての有権者に対して責任を負うため恣意的な統治が行われずらくなり、これが経済の隆盛をもたらした[4]。

国際化

[編集]Pascali 2017にいわく、「国際化は、1850 年から 1900 年にかけての経済格差を引き起こした主な要因」であった。国際化の恩恵を受けた国々は「行政権への強い制限があり、こういった制度においては民間投資が促進されやすいと実証されている」そうだ[164]。

他の利点の 1 つは、欧米の技術力だった。その一例として、1839 年に清王朝の統治者は、国内にアヘンを大量に送り込んだイギリス商人との貿易を禁じたのに対し、清の時代遅れの海軍は、蒸気機関で駆動され鋼鉄の装甲で守られた英国の小型砲艦艦隊には太刀打ちできなかった[83]。

偶然

[編集]一部の経済史家が、産業革命は運と偶然の産物であったという説を唱えている[165][166][167]。

黒死病

[編集]Belich 2022は1346年から十年ほどアフロ・ユーラシアで流行した黒死病が、大分岐を準備したと主張している。このパンデミックは中世欧州における1人当たりの所得を倍増させたという。それは、労働力不足により水力、風力、火薬の利用が拡大し、水力溶鉱炉や重装ガレオン船、マスケット銃といった利器が普及したことに関連付けて説明されている。

経済効果

[編集]

ユーラシアの伝統的な農法と生産技術では、特定の生活様式しか維持できなかった。19世紀に登場した工業化は欧米の経済を劇的に変化させ、かつてのユーラシアの先進地気よりもはるかに高度な富と生産性を達成することを可能にした。西洋の技術は後に東洋にも広まったが、用途の違いが西洋の覇権を維持し、大分岐を加速させた[92]。

生産性

[編集]比較使用効率を分析する際には、全要素生産性(TFP)という経済学における理論を適用して、国間の差異を定量化できる[92]。TFP 分析では、各国のエネルギーと原材料の投入量の違いを考え、生産性を算出する。したがって、生産性水準の差は、原材料そのものよりも、エネルギーや原材料の使用効率を反映したものとなる[168]。TFP 分析によれば、19世紀の欧米諸国の平均TFP水準はインドや中国などの東側諸国よりも高く、欧米の生産性が東洋を凌駕していたことがわかる[92]。

一人当たり所得

[編集]1人当たりの所得は、大分岐を如実に表す指標である[92]。西洋が優位に立つということは、1人当たりの所得が東洋のそれを上回ったということである。これは、19世紀の蒸気機関が起こした輸送の変化によるところが大きい[92]。蒸気機関車、蒸気船の普及によって、穀物、家畜、燃料などの国境を越えた移動がこれ以前よりはるかに効率的になった。これによって、欧米の生産性は長く他を上回ることになる[92]。Bairoch 1995は、18 世紀半ばの「ヨーロッパの平均生活水準は世界の他の地域よりも少し低かった」と述べた[109]。

農業

[編集]19 世紀以前およびその期間中、ヨーロッパ大陸の農業は、アジアの中核地域やブリテン島に比べて未発達であった[要出典]。このため、欧州には豊富な遊休天然資源が残された。一方、ブリテン島は 19 世紀初頭よりずっと前に効率化の限界に達していた。英国は土壌を肥やすという莫大な費用が掛かる改善策を避け、農業を工業化することで生産性を高めた。 1750 年から 1850 年にかけて、欧州は人口の拡大期に突入した。しかし、欧州の農業は、食糧需要に惜しくも追いつけず、英国はアメリカ大陸からの輸入と、農民に比べて工業労働者が必要とするカロリー摂取量が減少したことにより、食糧不足に対処した[170]。19世紀初頭までに、欧州の農地は侵食され、栄養分が枯渇していた。幸いなことに、農業技術の改善、肥料の輸入、森林再生によって土壌を修復し、食糧不足を乗り越えることができた。一方、世界の他の多くのかつて覇権を握っていた地域、特に中原は自国民を養うのに苦労していた[171]。

燃料と資源

[編集]19世紀前半には木材の需要が世界的に高まった[注釈 61]。西欧では養蚕への関心が低く、森林の不足が木材不足を招いた。19世紀半ばには、西欧で、森林が土地利用に占める割合は15%以下になった。18世紀では燃料費が高騰したため、多くの家庭や工場は使用量の配分を余儀なくされ、やがて森林保護政策が採られるようになった。石炭が欧州のエネルギー不足を解消するために大いに必要とされるようになったのは、19世紀になってからである。漢人が石炭を大規模に使用し始めたのは1900年頃で、欧州は近代的なエネルギー生産で大きくリードすることになった[172]。

19世紀を通じて、欧州には膨大な水源を伴う未使用の耕地があった。一方で漢地の遊休地は水不足に悩まされていたため、森林を開拓する必要に迫られた。19世紀半ば以降、華北における水の供給は減少の一途をたどり、農作物は徐々に不作に陥った。さらに、綿花については、輸入ではなく自作を選んだが、これは悪手で、綿花は大量の水資源を消費するため水不足はますます悪化した[173]。19 世紀には木材と土地の供給が大幅に減少し、 1 人当たりの収入の伸びは鈍化した[174]。

貿易

[編集]

帝国主義の時代、周辺(英語: Periphery countries)[注釈 62]はしばしば特定の資源を生産するためだけに存在した。中核は周辺にモノカルチャー経済を強制したのである。このような専門化は周辺に一時的な経済成長をもたらしこそすれ、中長期的には発展を阻害した。一方で中核は安価で確実な供給網を手にして、経済的にも産業的にも、史上類を見ないほどの簡捷な発展を見た[176]。

帝国主義の時代を経て、中核は資源を独占し、製造品を販売するためのより大きな市場を手に入れたことで、明確な優位性を獲得した。さらなる工業化には、都市が人口密度の低い地域から資源を獲得することが不可欠であった。欧州は、アメリカ大陸を含む植民地と製造品を交換し、原材料を得ることができた。

同様の取引はアジア間の貿易でも見られた。アジアでプロト工業化が始まると、中核の市場に挑戦する形になった。しかし中核は植民地を持っていたため、万が一シェアを喪失したとしてもこれに対処することができた[177]。特にイギリス帝国はインドからの繊維製品を扱う際、輸入代替を推進して綿花の生産性を高め、国内生産に十分な利益をもたらすことができた[144]。イギリスは自国の産業を保護するために綿花の輸入を制限していたが、19世紀初頭から逆に安価なイギリス製品を植民地インドに流入させた[178]。植民地政府は、原材料の輸出を優先し、インドの産業振興を怠った[179]。

また、西欧は東欧をも周辺とした。プロイセン王国、ボヘミア王国、ポーランド・リトアニア共和国などは西欧と比較してほぼ自由がなかった。東欧では農場領主制により、原材料を生産するための十分な人的資源が枯渇するなど、プロト工業化のための余剰がほぼなかったのである[180]。

ギルドと徒弟制度

[編集]de la Croix, Doepke & Mokyr 2018は、中世ヨーロッパのギルドと徒弟制度に注目して、閉鎖的な親族制度の知識の伝達[注釈 63]に対する優位性を唱えている。ギルドと徒弟制度は知識の創造・伝達に優れ、これが産業革命の要因の一になったという[181]。

関連項目

[編集]- 植民地帝国

- インドの産業空洞化(英語: Deindustrialisation in India)

- 辛亥革命以前の中国経済史(英語: Economic history of China before 1912)

- ヨーロッパ中心主義

- 西洋文明史(英語: History of Western civilization)

- 大量生産

- 近現代史

- 清王朝の経済に対する批判(英語: Criticism of Qing dynasty's economic performance)

- 英国産業革命期の繊維製造(英語: Textile manufacture during the British Industrial Revolution)

文献

[編集]- Before and Beyond Divergence

- Civilization: The West and the Rest

- The Civilizing Process

- The Clash of Civilizations

- The Eastern Origins of Western Civilisation

- The European Miracle

- A Farewell to Alms

- How the West Won: The Neglected Story of the Triumph of Modernity

- Great Divergence and Great Convergence

- The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy

- Guns, Germs, and Steel

- The Rise and Fall of the Great Powers

- The Rise of the West

- The Wealth and Poverty of Nations

- Why the West Rules—For Now

- The WEIRDest People in the World

- The Great Escape: A Review Essay on Escape from Rome: The Failure of Empire and the Road to Prosperity

脚注

[編集]出典

[編集]- ^ Maddison 2007, p. 382, Table A.7.

- ^ a b c d e Bassino et al. 2019.

- ^ a b c 木畑洋一 et al. 2023, p. 225.

- ^ a b c d e Allen 2011.

- ^ Ferguson, Niall (2011年9月). “The 6 killer apps of prosperity” (英語). TED: ideas worth spreading. Ted.com. 2014年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月11日閲覧。

- ^ Vries 2013.

- ^ Jones 2017.

- ^ “The Little Divergence” (英語). pseudoerasmus.com (2014年6月12日). 2019年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月19日閲覧。

- ^ Lin 2011.

- ^ Chen 2012.

- ^ Huang 2023.

- ^ a b Broadberry & Gupta 2006, pp. 9, 19–20.

- ^ Broadberry & Gupta 2006, p. 17.

- ^ Broadberry & Gupta 2006, p. 3.

- ^ Pomeranz 2000.

- ^ a b c d e Hobson 2004, p. 77.

- ^ a b Parthasarathi 2011, pp. 38–45.

- ^ Maddison 2001, pp. 51–52.

- ^ Goldstone, Jack (2015-04-26). “The Great and Little Divergence: Where Lies the True Onset of Modern Economic Growth?”. Social Science Research Network. doi:10.2139/ssrn.2599287.

- ^ Goldstone, Jack (2021). “Dating the Great Divergence” (英語). Journal of Global History (Cambridge University Press) 16 (2): 266–285. doi:10.1017/S1740022820000406. ISSN 1740-0228. "peak levels achieved hundreds of years earlier in the most developed regions of Italy and China"

- ^ a b Pomeranz 2000, pp. 36, 219–225.

- ^ a b Bairoch 1995, pp. 101–108.

- ^ Korotayev, Andrey; Zinkina, Julia; Goldstone, Jack (June 2015). “Phases of global demographic transition correlate with phases of the Great Divergence and Great Convergence”. Technological Forecasting and Social Change 95: 163–169. doi:10.1016/j.techfore.2015.01.017.

- ^ Frank 2001, p. 180.

- ^ Jones 2003.

- ^ Frank 2001.

- ^ a b Pomeranz 2000, p. 187.

- ^ Pomeranz 2000, p. 241.

- ^ North & Thomas 1973, pp. 11–13.

- ^ Bolt & van Zanden 2014.

- ^ a b Allen 2001.

- ^ North & Thomas 1973, pp. 16–18.

- ^ Pomeranz 2000, pp. 31–69, 187.

- ^ a b Feuerwerker 1990, p. 227.

- ^ a b Broadberry, Guan & Li 2017.

- ^ Elvin 1973, pp. 7, 113–199.

- ^ “China has been poorer than Europe longer than the party thinks: How will this affect Xi’s ”Chinese dream”?”. The Economist. The Economist Group (London). (2017年6月15日) 2017年6月22日閲覧。

- ^ Elvin 1973, pp. 91–92, 203–204.

- ^ Myers & Wang 2002, pp. 587, 590.

- ^ Myers & Wang 2002, p. 569.

- ^ Myers & Wang 2002, p. 579.

- ^ a b Broadberry & Gupta 2006.

- ^ Court, Victor (2020). “A reassessment of the Great Divergence debate: towards a reconciliation of apparently distinct determinants”. European Review of Economic History 24 (4): 633–674. doi:10.1093/ereh/hez015.

- ^ Pomeranz, Kenneth; Prasannan Parthasarathi (2017年7月2日). “The Great Divergence Debate”. p. 25. 2023年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年3月26日閲覧。

- ^ a b c d Maddison 2007.

- ^ Zwart & Lucassen 2020, pp. 644–667.

- ^ Ray, Indrajit (2011). Bengal Industries and the British Industrial Revolution (1757–1857). Routledge. pp. 57, 90, 174. ISBN 978-1-136-82552-1

- ^ Nanda, J.N. (2005). Bengal: the unique state. Concept Publishing Company. p. 10.. ISBN 978-81-8069-149-2. "Bengal [...] was rich in the production and export of grain, salt, fruit, liquors and wines, precious metals and ornaments besides the output of its handlooms in silk and cotton. Europe referred to Bengal as the richest country to trade with."

- ^ Parthasarathi 2011, pp. 180–182.

- ^ Parthasarathi 2011, pp. 59, 128, 138.

- ^ Ray, Indrajit (2011). Bengal Industries and the British Industrial Revolution (1757–1857). Routledge. pp. 57, 90, 174. ISBN 978-1-136-82552-1

- ^ a b Schmidt 2015, p. 100.

- ^ a b McCusker 2006, pp. 237–240.

- ^ Clingingsmith & Williamson 2005.

- ^ Bagchi, Amiya (1976). Deindustrialization in Gangetic Bihar 1809–1901. New Delhi: People's Publishing House

- ^ Koyama, Mark (2017-06-15). “Jared Rubin: Rulers, religion, and riches: Why the West got rich and the Middle East did not?” (英語). Public Choice 172 (3–4): 549–552. doi:10.1007/s11127-017-0464-6. ISSN 0048-5829.

- ^ Islahi, Abdul Azim (January 2012). “Book review. The long divergence: how Islamic law held back the Middle East by Timur Kuran” (英語). Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics (Jeddah) 25 (2): 253–261. SSRN 3097613.

- ^ a b Lewis 1993, pp. 181–196.

- ^ Quataert, Donald (2002). Ottoman Manufacturing in the Age of the Industrial Revolution. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-89301-5

- ^ a b Lockman 1980.

- ^ a b Lewis 1993, pp. 193–196.

- ^ Pomeranz 2000, p. 251.

- ^ Pomeranz 2000, p. 214.

- ^ a b Francks 2016, p. 31–38.

- ^ a b Pomeranz 2000, p. 37.

- ^ a b c d Dincecco 2017.

- ^ Gates, Jr. 1999.

- ^ 木畑洋一 et al. 2023, p. 115, 154.

- ^ Pouwels, Randall (2005-08-25) (英語). The African and Middle Eastern World, 600-1500. Oxford University Press, USA. p. 131. ISBN 9780195221572

- ^ Baten, Joerg (2016-04-10). A History of the Global Economy, 1500 to the Present. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781316221839. ISBN 9781107507180

- ^ Pomeranz 2000, p. 65.

- ^ a b 木畑洋一 et al. 2023, p. 137.

- ^ 木畑洋一 et al. 2023, pp. 138–139, 143–145.

- ^ Clark, Gregory; Jacks, David (4 2007). “Coal and the Industrial Revolution, 1700-1869”. European Review of Economic History (Oxford University Press) 11 (1): 39-72. JSTOR 41378456.

- ^ McCloskey, Deidre (2010-11) (英語). Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the Modern World. IL: University of Chicago Press. pp. 170–178. ISBN 9780226556659

- ^ Pomeranz 2000, p. 190.

- ^ Pomeranz 2000, p. 264.

- ^ Pomeranz 2000, p. 266.

- ^ a b c d e Watson 2005.

- ^ a b c d Koyama & Rubin 2022.

- ^ Bai, Ying; Kung, James Kai-sing (August 2011). “Climate Shocks and Sino-nomadic Conflict”. Review of Economics and Statistics 93 (3): 970–981. doi:10.1162/rest_a_00106. ISSN 0034-6535.

- ^ Ko, Chiu Yu; Koyama, Mark; Sng, Tuan-Hwee (2017-11-28). “Unified China and Divided Europe” (英語). International Economic Review 59 (1): 285–327. doi:10.1111/iere.12270.

- ^ a b Galor 2022.

- ^ Mokyr, Joel (2018-1-6). A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy. NJ: Princeton University Press. ISBN 9780691180960 2017年4月9日閲覧。

- ^ Ferguson, Niall (2011-01-11) (英語). Civilization: The West and the Rest. Penguin Books. p. 12. ISBN 978-1-84-614282-6

- ^ Sng, Tuan-Hwee (2014-10-01). “Size and dynastic decline: The principal-agent problem in late imperial China, 1700–1850”. Explorations in Economic History 54: 107–127. doi:10.1016/j.eeh.2014.05.002.

- ^ Koyama, Mark; Moriguchi, Chiaki; Sng, Tuan-Hwee (2015-10-28). “Geopolitics and Asia's Little Divergence: A Comparative Analysis of State Building in China and Japan after 1850”. Journal of Economic Behavior & Organization (Amsterdam: Elsevier) 155: 178-204. doi:10.1016/j.jebo.2018.08.021. SSRN 2682702.

- ^ Cox, Gary (September 2017). “Political Institutions, Economic Liberty, and the Great Divergence” (英語) (PDF). The Journal of Economic History (Cambridge University Press) 77 (3): 724–755. doi:10.1017/S0022050717000729. ISSN 0022-0507 2024年7月28日閲覧。.

- ^ “世界の代表的な閉鎖性海域”. 瀬戸内海の環境情報. 環境省 (2012年8月10日). 2024年7月18日閲覧。

- ^ Blaydes, Lisa; Paik, Christopher (January 2021). “Trade and Political Fragmentation on the Silk Roads: The Economic Effects of Historical Exchange between China and the Muslim East” (英語). American Journal of Political Science 65 (1): 115–132. doi:10.1111/ajps.12541. ISSN 0092-5853.

- ^ Easterly, William; Levine, Ross (2003-07-02). “Tropics, germs, and crops: how endowments influence economic development”. Journal of Monetary Economics (Amsterdam: Elsevier) 50 (1): 3–39. doi:10.1016/S0304-3932(02)00200-3.

- ^ a b c d e f g h Clark & Feenstra 2003, pp. 277–320.

- ^ Lin 1995, p. 276.

- ^ Pomeranz 2000, p. 70.

- ^ a b Pomeranz 2000, pp. 70–71.

- ^ Pomeranz 2000, p. 82.

- ^ a b Pomeranz 2000, pp. 87, 196.

- ^ Bairoch 1995, pp. 31–32.

- ^ Pomeranz 2000, p. 49.

- ^ Allen 2009, pp. 525–526.

- ^ Pomeranz 2000, p. 36.

- ^ Pomeranz 2000, p. 39.

- ^ Pomeranz 2000, p. 107.

- ^ Pomeranz 2000, pp. 45–48.

- ^ Pomeranz 2000, p. 46.

- ^ a b c Braudel 1982, p. 534.

- ^ Alam, Shahid (2016-02-05). Poverty From The Wealth of Nations: Integration and Polarization in the Global Economy since 1760. Springer Science+Business Media. p. 33. ISBN 978-0-333-98564-9

- ^ a b c Lewis 1993, p. 189.

- ^ a b Jochnick & Preston 2006.

- ^ Bairoch 1995, p. 104.

- ^ Hobson 2004, pp. 75–76.

- ^ a b Allen, Bengtsson & Dribe 2005, pp. 113–114.

- ^ O’Rourke, Kevin; Broadberry, Stephen (2006). The Cambridge Economic History of Modern Europe Volume 1, 1700-1870. pp. 227–232

- ^ Maddison 2006, pp. 46–50.

- ^ Allen, R. C.; Bassino, J. P.; Ma, D.; Moll-Murata, C.; Van Zanden, J. L. (2011). “Wages, prices, and living standards in China, 1738–1925: in comparison with Europe, Japan, and India”. The Economic History Review 64: 8–38. doi:10.1111/j.1468-0289.2010.00515.x. hdl:10.1111/j.1468-0289.2010.00515.x.

- ^ a b c Broadberry, Custodis & Gupta 2015.

- ^ Landes 2014.

- ^ Allen 2011, pp. 10–11.

- ^ Whaples, R (1995). “Where is there consensus among American economic historians? The results of a survey on forty propositions”. The Journal of Economic History 55 (1): 139–154. doi:10.1017/s0022050700040602.

- ^ a b Dattani et al. 2023.

- ^ Pomeranz 2000, pp. 114–115.

- ^ Pomeranz 2000, p. 163.

- ^ Pomeranz 2000, p. 164.

- ^ Acemoglu, Johnson & Robinson 2005.

- ^ a b North & Weingast 1989.

- ^ Pomeranz 2000, p. 169.

- ^ Pomeranz 2000, p. 170.

- ^ Landes 2006.

- ^ Lin 1995.

- ^ Rosenberg & Birdzell Jr. 1986.

- ^ Brenner & Isett 2002.

- ^ Van Bavel, Bas; Buringh, Eltjo; Dijkman, Jessica (2017-09-06). “Mills, cranes, and the great divergence: the use of immovable capital goods in western Europe and the Middle East, ninth to sixteenth centuries” (英語). The Economic History Review (NJ: Wiley-Blackwell) 71 (1): 31-54. doi:10.1111/ehr.12571. hdl:1874/380959. ISSN 1468-0289.

- ^ a b Parthasarathi 2011.

- ^ a b c Tong 2016, p. 151.

- ^ a b c Esposito 2004, p. 174.

- ^ a b c Ray 2011, pp. 7–10.

- ^ Bairoch 1995, pp. 88–92.

- ^ Grier 1999.

- ^ Easterly & Levine 2016.

- ^ Feyrer & Sacerdote 2009.

- ^ Acemoglu, Johnson & Robinson 2005, p. 546–579.

- ^ Clingingsmith & Williamson 2008.

- ^ Williamson, Jeffrey G. (2011). Trade and Poverty: When the Third World Fell Behind. MIT Press. p. 91. ISBN 978-0-262-29518-5

- ^ a b c d Broadberry & Gupta 2005.

- ^ Webster, Anthony (1990). “The Political Economy of Trade Liberalization: The East India Company Charter Act of 1813”. The Economic History Review 43 (3): 404–419. doi:10.2307/2596940. JSTOR 2596940.

- ^ Singh, Abhay Kumar (2006). Modern World System and Indian Proto-industrialization: Bengal 1650-1800, Volume 1. Northern book center. ISBN 9788172112011 17 January 2020閲覧。

- ^ James Cypher (2014). The Process of Economic Development. Routledge. ISBN 978-1-136-16828-4

- ^ Yule, Henry; Burnell, A.C. (2013). Hobson-Jobson: The Definitive Glossary of British India. Oxford University Press. p. 20

- ^ a b TR Jain & VK Ohri 2006, p. 15.

- ^ Twomey 1983.

- ^ McAlpin, Michelle (September 1974). “Railroads, Prices, and Peasant Rationality: India 1860–1900” (英語). The Journal of Economic History (WI: The Economic History Association) 34 (3): 662–684. doi:10.1017/s0022050700079845.

- ^ Donaldson, Dave (April 2018). “Railroads of the Raj: Estimating the impact of transportation infrastructure”. American Economic Review (TN: American Economic Association) 108 (4–5): 899–934. doi:10.1257/aer.20101199. hdl:1721.1/128506.

- ^ Burgess, Robin; Donaldson, Dave (May 2010). “Can openness mitigate the effects of weather shocks? Evidence from India's famine era” (英語). American Economic Review (TN: American Economic Association) 100 (2): 449–453. doi:10.1257/aer.100.2.449. hdl:1721.1/64729.

- ^ Klein, Ira (June 1984). “When the rains failed: famine, relief, and mortality in British India”. The Indian Economic & Social History Review (CA: Sage Publishing) 21 (2): 185–214. doi:10.1177/001946468402100203. PMID 11617176.

- ^ Drolet 2016.

- ^ Juergensmeyer, Mark (2005-12-22). Religion in global civil society. Oxford University Press. p. 70. doi:10.1093/ACPROF:OSO/9780195188356.001.0001. ISBN 978-0-19-518835-6

- ^ 徐復觀 2013, pp. 101–126, 331–395, 497–502.

- ^ a b Gernet 1962.

- ^ 余英時 1991.

- ^ So 2000, pp. 253–279.

- ^ So 2012, pp. 208–232.

- ^ Brook 1998, p. 161.

- ^ De Long, J. Bradford; Shleifer, Andrei (1993-10-01). “Princes and Merchants: European City Growth before the Industrial Revolution”. The Journal of Law and Economics 36 (2): 671–702. doi:10.1086/467294. ISSN 0022-2186.

- ^ Pascali 2017.

- ^ Acemoglu, Daron; Zilibotti, Fabrizio (1997-08-01). “Was Prometheus Unbound by Chance? Risk, Diversification, and Growth”. Journal of Political Economy 105 (4): 709–751. doi:10.1086/262091. ISSN 0022-3808.

- ^ Crafts, N. F. R. (1977-08-01). “Industrial Revolution in England and France: Some Thoughts on the Question, "Why was England First?"” (英語). The Economic History Review 30 (3): 429–441. doi:10.2307/2594877. ISSN 1468-0289. JSTOR 2594877.

- ^ Mokyr, Joel; Voth, Hans-Joachim (June 2010). “Understanding growth in Europe, 1700–1870: theory and evidence”. In Broadberry, Stephen; Kevin, O'Rourke (英語). The Cambridge Economic History of Modern Europe. 1. Cambridge University Press. p. 10. doi:10.1017/CBO9780511794834.003. ISBN 978-0-511-79483-4. オリジナルの2020-05-20時点におけるアーカイブ。 2019年8月18日閲覧。

- ^ Comin 2008.

- ^ Bairoch 1976, p. 286, table 6.

- ^ Pomeranz 2000, pp. 215–219.

- ^ Pomeranz 2000, pp. 223–225.

- ^ Pomeranz 2000, pp. 219–225.

- ^ Pomeranz 2000, pp. 230–238.

- ^ Pomeranz 2000, pp. 228–219.

- ^ a b 木畑洋一 et al. 2023, p. 168.

- ^ Williamson 2008.

- ^ Pomeranz 2000, pp. 242–243.

- ^ Parthasarathi 2011, pp. 128, 226–227, 244.

- ^ Parthasarathi 2011, pp. 252–258.

- ^ Pomeranz 2000, pp. 257–258.

- ^ de la Croix, Doepke & Mokyr 2018.

註釈

[編集]- ^ 大分岐の開始時期については、多くの異説があり、特定は容易ではない。ここでは大分岐研究を牽引するカルフォルニア学派の定義を用いる。

- ^ a b c d e ここで言う西側は、西欧と大航海時代以降植民地化された地域を指している。

- ^ 特に、長江デルタ、畿内および関西、ブリテン島、ネーデルラント、北インド。

- ^ 各々の詳細については、後述。

- ^ a b または15世紀。

- ^ 当時東アジアで最も繁栄した地域であった。現在の上海市と江蘇省南部・浙江省北部あたり。

- ^ 後者は基本的な自給品の購買力の代理として、前者は工芸品(特に貿易品)の購買力の代理として使われる[12]。

- ^ 穀物賃金の相対的な高さは穀物の豊富さを示し、銀賃金の低さは全体的な発展水準が低かったことを反映している。

- ^ 主に次の論者を言う。

- 王国斌

- 李中清

- 李伯重

- ロバート・マークス

- リーチャード・ファン・グラウン

- ジャック・ゴールドストーン

- ケネス・ポメランツ

- ^ そして19世紀まで

- ^ 自給自足以上

- ^ あるいは低下した

- ^ 960年-1279年

- ^ この傾向は15世紀以降の北部の人口増加によって部分的に逆転した。

- ^ 当初、大分岐が始まったのは19世紀になってからだと主張していたが、後に修正した[21][16][22]。

- ^ 特に、綿織物や香辛料、藍、絹、塩硝など。

- ^ 17,8世紀には、イギリスの対アジア貿易額の95%をインドが占めていたという[53]。

- ^ アミヤ・クマール・バグチは、1809年から13年にかけて、ビハール州の人口の10.3%が手紡ぎ糸、2.3%が織物、9%がその他の製造業に従事し、この需要を満たしていたと推定している[54][55]。

- ^ 当初、家畜の力、水車、風車といった旧来のエネルギー源に頼った機械によって推進されたが、これらは1870年頃まで西欧でも主要なエネルギー源であった[61]。

- ^ 主に、1150年から1280年、1450年から1600年、1730年以降に成長した。江戸時代には何度か飢饉が訪れているが、それでも長期にわたって低迷することはなかった[2]。

- ^ 西アフリカの森林の多い地域の王国も貿易ネットワークの一部だった。

- ^ 耕作地の中心に都市が成立、これが発展して生まれた文明だった。

- ^ 当時、満洲で勃興したツングース系の王朝・金が宋に挑戦した結果、華北を奪うことに成功した[72]。 戦禍を逃れた皇帝の血族は臨安(現在の杭州)に移ってこれを都としたのだった。以降を南宋と呼ぶが、南宋は金に臣下の姿勢を取って和平を優先する政策を取った[72]。 南宋は首都を置く長江デルタの開発に専念した。湿地、低地、湖の干拓を進め、早稲・占城稲を導入し、農学を研究したことによって「蘇湖熟すれば天下たる」とまで呼ばれる穀倉地帯に生まれ変わった。このため宋は北半分を奪われながらも、以降モンゴル帝国に蹂躙されるまでの1世紀にわたって豊かな文化を創出することができたのだった[73]。

- ^ 小規模な炭鉱もちらほらとあったが、皇帝がこの利用を妨げることさえあった。

- ^ 産業革命における石炭の中心性は、グレゴリー・クラークとデビッド・ジャックスによって批判された。 同様にディアドレ・N・マクロスキーも、石炭は他国から容易にイギリスに輸入できたと言う[74]。さらに、中国は石炭埋蔵地の近くに産業を移すことができた[75]。

- ^ 対してイングランドの耕作地の総面積は約9万km²に満たない。

- ^ これは、都市文明と異なり遊牧民が時折訪れる干魃や寒冷期に耐えきれず、掠奪に頼らざるを得ないためである[81]。

- ^ コロンブスは、これ以前にポルトガル王ジョアン2世、イングランド王ヘンリー7世、フランス王シャルル8世にも支援を求めたが、いずれも却下されている。

- ^ スペイン帝国からフランス帝国、そしてイギリス帝国が取って代わった

- ^ 大きな政治単位で進歩が広まる可能性があるため、人口規模が重要な要素であった

- ^ 人口に依存しにくい

- ^ 多数のヨーロッパ諸国の存在

- ^ 知識人層の共通語として用いられた。

- ^ 雑に述べるなら、コア・コンピタンスとほぼ同義に用いている。

- ^ 官僚機構は本来国益を第一に動くべきなのにもかかわらず、これを無視して私腹を肥やした中華帝国の官僚機構の致命的な欠陥の歴史について指摘している。

- ^ 平均して1500mほど。なお、同じく閉鎖性海域と呼ばれる瀬戸内海は平均約38m程度である[89]。

- ^ 1845年にはジャガイモの半分が疫病にかかり、1845年には4分の3が疫病にかかった。

- ^ 18世紀には独占企業が塩と広州を通じた海外貿易を統治していたという歴史を持つ。

- ^ さらに1673年と1740年の条約で輸出入の関税をわずか3%に引きさげている。

- ^ 1990年ドルで1,007ドル

- ^ 1990年ドルで941ドル

- ^ 1990 ドルでは 1,025 ドル

- ^ 1990年ドルで1,060ドル

- ^ 1990年ドルで782ドル

- ^ 1990年ドルで795ドル

- ^ 特に中国、インド、中東

- ^ 1990ドル換算で830ドル

- ^ 1990ドル換算では804ドル

- ^ ロンドンの活発さはイングランド全体に伝播した。

- ^ 日本を除いて

- ^ もしくは地代を支払って所有権を有していた

- ^ 他、現代経済史家は、特にインドの産業空洞化を英国の植民地支配のせいだとしている[133][134][135][136]。

- ^ インドの植民地化は、インドの空洞化と英国の産業革命を引き起こした歴史上非常に重要な出来事である[134][135][136]。

- ^ 24.9%

- ^ それまでは独占権のため英国製品のインドへの輸出が制限されていたのだった

- ^ インドのプロト工業的な手紡績業者や織物業者は、イギリスの機械紡績糸や織物との競争にさらされ、撤退を余儀なくされた。

- ^ 土着の製造業が衰退し

- ^ a b c 1990年ドル換算

- ^ 宗教に対する革命的な態度の変化を含む

- ^ 独立した宗教的判断

- ^ 木材は産業の発展に必須の資源である

- ^ 世界システム論において、「中核(西欧を指す)」と対になる概念で、中核に従属して、食料や原材料を提供し、工業製品を購入する国々を指す[175]。16~17世紀では主に、グーツヘルシャフトを特徴とする東欧と奴隷制プランテーションを特徴とするラテンアメリカを指すが、産業革命以降はこの国際的な分業体制が世界を覆いつくすことになる[175]。

- ^ 拡大家族や氏族

参考文献

[編集]- Allen, Robert (October 2001). “The Great Divergence in European wages and prices from the Middle Ages to the First world war” (pdf). Explorations in Economic History (Oxford: Nuffield College, Oxford, OX1 1NF) 38 (4): 411-447. doi:10.1006/exeh.2001.0775.

- Allen, Robert (August 2009). “Agricultural productivity and rural incomes in England and the Yangtze Delta, c.1620–c.1820”. The Economic History Review (NJ: Wiley-Blackwell) 62 (3): 525-550. doi:10.1111/j.1468-0289.2008.00443.x. JSTOR 20542958.

- Allen, Robert (2011-9-15) (英語). Global Economic History: A Very Short Introduction. Oxford University Press Canada. doi:10.1093/actrade/9780199596652.001.0001. ISBN 978-0-19-959665-2. "Why has the world become increasingly unequal? Both 'fundamentals' like geography, institutions, or culture and 'accidents of history' played a role."

- Allen, Robert (May 2011). “Why the industrial revolution was British: commerce, induced invention, and the scientific revolution” (英語). The Economic History Review (NJ: Willy) 64 (2): 357-384. doi:10.1111/j.1468-0289.2010.00532.x.

- Allen, Robert; Bengtsson, Tommy; Dribe, Martin, eds (2005-04-24) (英語). Living Standards in the Past: New Perspectives on Well-Being in Asia and Europe. Oxford University Press. doi:10.1093/0199280681.001.0001. ISBN 9780191602467

- Acemoglu, Daron; Johnson, Simon; Robinson, James (December 2001). “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation” (英語) (PDF). American Economic Review (TN: American Economic Association) 91 (5): 1369–1401. doi:10.1257/aer.91.5.1369. ISSN 0002-8282 2024年8月3日閲覧。.

- Acemoglu, Daron; Johnson, Simon; Robinson, James (June 2005). “The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change, and Economic Growth” (英語). American economic review (TN: American Economic Association) 93 (3): 546–579. doi:10.1257/0002828054201305. ISSN 0002-8282.

- Bairoch, Paul (1976). “Europe's Gross National Product: 1800-1975”. The Journal of European Economic History (Rome: UniCredit) 5 (2): 273–340. ISSN 0391-5115.

- Bairoch, Paul (September 1995) (英語). Economics and World History: Myths and Paradoxes. Il: The University of Chicago Press. ISBN 9780226034638

- Bassino, Jean-Pascal; Broadberry, Stephen; Fukao, Kyoji; Gupta, Bishnupriya; Takashima, Masanori (2019-04). “Japan and the great divergence, 730–1874” (英語). Explorations in Economic History (Amsterdam: Elsevier) 72: 1-22. doi:10.1016/j.eeh.2018.11.005. ISSN 0014-4983.

- Belich, James (2022) (英語). The World the Plague Made: The Black Death and the Rise of Europe. Princeton University Press. doi:10.2307/j.ctv287skgm. ISBN 978-0-691-22287-5

- Bolt, Jutta; van Zanden, Jan Luiten (August 2014). “The Maddison Project: collaborative research on historical national accounts” (英語). The Economic History Review (NY: Wiley) 67 (3): 627–651. doi:10.1111/1468-0289.12032. ISSN 1468-0289.

- Brandt, Loren; Ma, Debin; Rawski, Thomas (March 2014). “From Divergence to Convergence: Reevaluating the History Behind China's Economic Boom”. Journal of Economic Literature (American Economic Asociation) 52 (1): 45–123. doi:10.1257/jel.52.1.45.

- Braudel, Fernand Reynolds, Siân訳 (1982-12-23) (英語). The Perspective of the World. Civilization and Capitalism, 15th-18th Century. Ⅲ. CA: University of California Press. ISBN 978-0-520-08116-1

- Brenner, Robert; Isett, Christopher (2002). “England's Divergence from China's Yangzi Delta: Property Relations, Microeconomics, and Patterns of Development”. The Journal of Asian Studies (NC: Duke University Press) 61 (2): 609–662. doi:10.2307/2700302. JSTOR 2700302.

- Broadberry, Stephen; Custodis, Johann; Gupta, Bishnupriya (January 2015). “India and the great divergence: An Anglo-Indian comparison of GDP per capita, 1600–1871” (英語). Explorations in Economic History (Amsterdam: Elsevier) 55: 58–75. doi:10.1016/j.eeh.2014.04.003.

- Broadberry, Stephen; Gupta, Bishnupriya (2005-8-25). “Cotton textiles and the great divergence: Lancashire, India and shifting competitive advantage, 1600–1850”. CEPR Discussion Paper. ISSN 0265-8003.

- Broadberry, Stephen; Gupta, Bishnupriya (2006-02). “The early modern great divergence: wages, prices and economic development in Europe and Asia, 1500–1800” (英語) (PDF). The Economic History Review (NJ: Wiley) 59 (1): 2–31. doi:10.1111/j.1468-0289.2005.00331.x. ISSN 1468-0289. JSTOR 3806001.

- Broadberry, Stephen; Guan, Hanhui; Li, David (2017-04-01). “China, Europe and the Great Divergence: A Study in Historical National Accounting, 980–1850”. The Journal of Economic History (Cambridge University Press) 78 (4): 955-1000. doi:10.1017/S0022050718000529.

- Brook, Timothy (1998) (英語). The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China. CA: University of California Press. ISBN 9780520221543. JSTOR 10.1525/j.ctt1ppch9

- Clingingsmith, David; Williamson, Jeffrey (July 2008). “Deindustrialization in 18th and 19th century India: Mughal decline, climate shocks and British industrial ascent” (英語). Explorations in Economic History (Amsterdam: Elsevier) 45 (3): 209-234. doi:10.1016/j.eeh.2007.11.002.

- Court, Victor (November 2020). “A reassessment of the Great Divergence debate: towards a reconciliation of apparently distinct determinants”. European Review of Economic History (Oxford Academic) 24 (4): 633–674. doi:10.1093/ereh/hez015.

- Chen, Kunting (2012). “Analysis of the Great Divergence under a United Endogenous Growth Model”. Annals of Economics and Finance 13 (2): 317–353. オリジナルの2014-07-14時点におけるアーカイブ。 2014年7月11日閲覧。.

- Clark, Gregory; Feenstra, Robert (2003-08-01). “Technology in the Great Divergence”. In Bordo, Michael; Alan, Taylor; Jeffrey, Williamson. Globalization in Historical Perspective. Il: University of Chicago Press. pp. 277–322. doi:10.7208/chicago/9780226065991.001.0001. ISBN 978-0-226-06600-4

- Comin, Diego (2008). “Total Factor Productivity”. In Durlauf, Seven. The New Palgrave Dictionary of Economics (2nd ed.). Palgrave Macmillan. pp. 329–331. doi:10.1057/9780230226203.1719. ISBN 978-0-333-78676-5

- Dattani, Saloni; Rodés-Guirao, Lucas; Ritchie, Hannah; Ortiz-Ospina, Esteban; Roser, Max (2023). “Life Expectancy” (英語). Our World in Data (Oxford: Global Change Data Lab) 2024年8月2日閲覧。.

- de la Croix, David; Doepke, Matthias; Mokyr, Joel (February 2018). “Clans, Guilds, and Markets: Apprenticeship Institutions and Growth in the Pre-Industrial Economy” (英語). The Quarterly Journal of Economics (Oxford Academic) 133 (1): 1–70. doi:10.1093/qje/qjx026. hdl:2078.1/172953. "medieval European institutions such as guilds, and specific features such as journeymanship, can explain the rise of Europe relative to regions that relied on the transmission of knowledge within closed kinship systems (extended families or clans)"

- Diamond, Jared (1999-4-1) (英語). Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies (2 ed.). NY: W. W. Norton & Company. ISBN 978-0393317558 2024年7月15日閲覧。

- Dincecco, Mark (2017-10) (英語). State Capacity and Economic Development. Elements in Political Economy. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108539913. ISBN 978-1-108-53991-3

- Drolet, Michael (February 2016). “Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism, by Larry Siedentop” (英語). The English Historical Review (London: Oxford Academic) 131 (548): 133–135. doi:10.1093/ehr/cev353.

- Easterly, William; Levine, Ross (2016). “The European origins of economic development”. Journal of Economic Growth 21 (3): 225–257. doi:10.1007/s10887-016-9130-y.

- Elvin, Mark (1973) (英語). The Pattern of the Chinese Past. CA: Stanford University Press. ISBN 9780804708760

- Esposito, John, ed (2004). The Islamic World: Past and Present. 1: Abba - Hist. Oxford University Press. doi:10.1093/acref/9780195165203.001.0001. ISBN 978-0-19-516520-3

- Feuerwerker, Albert (1990). “Chinese Economic History in Comparative Perspective”. In Ropp, Paul S.. Heritage of China. University of California Press. pp. 224–241. ISBN 978-0-520-06441-6

- Feyrer, James; Sacerdote, Bruce (May 2009). “Colonialism and modern income: Islands as natural experiments”. The Review of Economics and Statistics 91 (2): 245–262. doi:10.1162/rest.91.2.245.

- Frank, Andre (2001). “Review of The Great Divergence”. Journal of Asian Studies 60 (1): 180–182. doi:10.2307/2659525. JSTOR 2659525.

- Francks, Penelope (2016-10-27). “Japan in the Great Divergence Debate: The Quantitative Story” (英語). Japan and the Great Divergence: A Short Guide. Palgrave Studies in Economic History. 157. London: Palgrave Macmillan. pp. 31–38. doi:10.1057/978-1-137-57673-6_4. ISBN 978-1-137-57672-9

- Galor, Oded (2022-04-07) (英語). The journey of humanity: The origins of wealth and inequality. The Bodley Head Ltd. ISBN 978-1847926913

- Gates, Jr., Henry (1999年). “The Swahili Coast - Wonders” (英語). www.pbs.org. Wonders of the African World. Microsoft Corporation. 2024年8月17日閲覧。

- Grier, Robin (January 1999). “Colonial Legacies and Economic Growth”. Public Choice (London & Berlin: Springer Nature) 98 (3/4): 317-335. doi:10.1023/A:1018322908007. JSTOR 30024490. "The literature on colonialism and underdevelopment is mostly theoretical, anecdotal, and has, for the most part, failed to take advantage of the formal empirical work being done in new growth theory. This essay has tried to close that gap by presenting some empirical tests of oft-debated questions in the literature. I find that the identity of the colonizing power has a significant and permanent effect on subsequent growth and development, which would deny the validity of a crude exploitation hypothesis. Colonies that were held for longer periods of time than other countries tend to perform better, on average, after independence. This finding holds up even when the sample is reduced to British and French Africa."

- Gernet, Jacques H.M. Wright訳 (1962) [1959] (英語). Daily life in China: on the eve of the Mongol invasion, 1250-1276 [La Vie Quotidienne en Chine a La Veille de L'Invation Mongole 1250-1276]. NY: Macmillan

- Grinin, Leonid; Korotayev, Andrey (2015). Great Divergence and Great Convergence: A Global Perspective. Springer. ISBN 978-3-319-17779-3

- Hilton, Root (September 2020). “Network origins of the global economy: East vs. West in a complex systems perspective” (英語). International Affairs (London: Chatham House) 96 (5): 1417–1419. doi:10.1093/ia/iiaa109.

- Hobson, John (2004). The Eastern Origins of Western Civilisation. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511489013. ISBN 9780511489013

- HOFFMAN, PHILIP (2015). Mokyr, Joel. ed (英語). Why Did Europe Conquer the World?. Princeton Economic History of the Western World. 54. NJ: Princeton University Press. doi:10.2307/j.ctvc778hd. JSTOR j.ctvc778hd

- Huang, Yasheng (2023-08-29). The Rise and Fall of the EAST: How Exams, Autocracy, Stability, and Technology Brought China Success, and Why They Might Lead to Its Decline. Yale University Press. doi:10.2307/jj.5666732. ISBN 978-0-300-27491-2. JSTOR jj.5666732

- Jones, Eric (2003). The European Miracle: Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-52783-5

- Jones, Geoffrey (2017-07-20). “Business History, the Great Divergence and the Great Convergence” (英語) (PDF). HBS General Management Unit Working Paper (MA: Harvard Business School) 18-004. doi:10.2139/ssrn.3004580. SSRN 3004580 2023年8月6日閲覧。.

- John, McCulloch (1880) [1834] (英語). A dictionary, practical, theoretical and historical of commerce and commercial navigation (New ed.). London: LONGMANS, GREEN, AND CO. OCLC urn:oclc:record:1043036077 2024年7月31日閲覧。

- Jochnick, Chris; Preston, Fraser, eds (April 2006). Sovereign Debt at the Crossroads: Challenges and Proposals for Resolving the Third World Debt Crisis. Oxford Academic. doi:10.1093/0195168003.001.0001

- Kuran, Timur (2010-12-5) (英語). The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East. NJ: Princeton University Press. ISBN 9780691147567

- Kuran, Timur (March 1997). “Islam and Underdevelopment: An Old Puzzle Revisited” (英語). Journal of Institutional and Theoretical Economics (Tübingen: Mohr Siebeck) 153 (1): 41–71. JSTOR 40752985.

- Kim, Jinwung (2012). History of Korea: From "Land of the Morning Calm" to States in Conflict. Indiana University Press. ISBN 978-0-253-00024-8

- Koyama, Mark; Rubin, Jared (2022-5-23). How the world became rich: The historical origins of economic growth. Cambridge: Polity. ISBN 978-1-509-54023-5

- Landes, David (2006). “Why Europe and the West? Why Not China?” (英語). Journal of Economic Perspectives (TN: American Social Economics) 20 (2): 3–22. doi:10.1257/jep.20.2.3. ISSN 0895-3309.

- Landes, David (June 2014). The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (2nd ed.). Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511819957. ISBN 9780511819957

- Lewis, Colin (1993) [1991]. Batou, Jean. ed (英語). Between Development and Underdevelopment: The Precocious Attempts at Industrialization of the Periphery, 1800–1870. 25. Cambridge University Press. 395-396. doi:10.1017/S0022216X00004776. ISBN 978-2-600-04293-2

- Lin, Justin Yifu (1995). “The Needham Puzzle: Why the Industrial Revolution Did Not Originate in China”. Economic Development and Cultural Change (IL: University of Chicago Press) 43 (2): 269–292. doi:10.1086/452150. JSTOR 1154499.

- Lin, Justin Yifu (2011-10-27). Demystifying the Chinese Economy (1 ed.). Cambridge University Press. doi:10.1017/cbo9781139026666. ISBN 978-0-521-19180-7

- Lockman, Zachary (Fall 1980). “Notes on Egyptian Workers' History” (英語). International Labor and Working-Class History (MA: Cambridge University Press) 18: 1–12. doi:10.1017/S0147547900006670.

- Maddison, Angus (2006). “The World Economy: Volume 1: A Millennial Perspective and Volume 2: Historical Statistics, Development Centre Studies” (PDF). Development Centre Studies (Paris: OECD Publishing). doi:10.1787/9789264022621-en. ISBN 978-92-64-18608-8. ISSN 19900295.

- Maddison, Angus (2007-09-20). “Contours of the World Economy, 1–2030 AD: Essays in Macro-Economic History”. Oxford Academic (Oxford University Press). doi:10.1093/oso/9780199227211.001.0001. ISBN 978-0-19-922721-1.

- Myers, Ramon; Wang, Yeh-Chien (2002). “Economic developments, 1644–1800”. In Peterson, Willard. The Cambridge History of China. 9 part 1. NJ: Cambridge University Press. pp. 563–647. doi:10.1017/CHOL9780521243346. ISBN 9781139053532

- North, Douglass; Thomas, Robert (1973) (英語). The Rise of the Western World: A New Economic History. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511819438. ISBN 978-0-521-29099-9. JSTOR 2122739

- North, Douglass; Weingast, Barry (12 1989). “Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England”. The Journal of Economic History (Cambridge University Press) 49 (4): 803–832. doi:10.1017/S0022050700009451. JSTOR 2122739.

- Olstein, Diego (Jan-Apr 2017). “Latin America in Global History: An Historiographic Overview” (ポルトガル語). Estudos históricos (Rio de Janeiro: Estudos históricos) 30 (60): 253-272. doi:10.1590/S2178-14942017000100014.

- Parthasarathi, Prasannan (2011). Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600–1850. Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-49889-0

- Pascali, Luigi (2017年8月24日). “Globalisation and Economic Development: A Lesson from History” (英語). ehs.org. Globalisation and Economic Development: A Lesson from History. The Economic History Society. 2024年7月29日閲覧。

- Pascali, Luigi (2017-09). “The Wind of Change: Maritime Technology, Trade, and Economic Development” (英語) (PDF). American Economic Review (TN: American Economic Association) 107 (9): 2821–2854. doi:10.1257/aer.20140832. ISSN 0002-8282 2024年7月29日閲覧。.

- Pomeranz, Kenneth (2000). The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-09010-8

- Pomeranz, Kenneth 著、川北稔 訳『大分岐:中国、ヨーロッパ、そして近代世界経済の形成』名古屋大学出版会、名古屋、2015年5月31日。ISBN 978-4-8158-0808-2。

- Prakash, Om (2006). “Empire, Mughal”. In McCusker, John (英語). History of World Trade Since 1450. MI: Gale. ISBN 9780028660707. OCLC urn:oclc:record:66900220[WorldCat (this item)] 3 August 2017閲覧。

- Quataert, Donald (2002-10-03) (英語). Ottoman Manufacturing in the Age of the Industrial Revolution. Cambridge Middle East Library. MA: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-89301-5

- Ray, Indrajit (2011). Bengal Industries and the British Industrial Revolution (1757-1857). London: Routledge. doi:10.4324/9780203830895. ISBN 978-1-136-82552-1

- Rosenberg, Nathan; Birdzell Jr., L.E. (1986). How The West Grew Rich: The Economic Transformation Of The Industrial World. NY: Basic Books. ISBN 978-0465031092. OCLC urn:oclc:record:654247339

- Rubin, Jared (December 2017). “Rulers, Religion, and Riches: Why the West Got Rich and the Middle East Did Not” (英語). The Journal of Economic History (NY: Cambridge University Press) 77 (4): 1264 - 1266. doi:10.1017/S0022050717000948.

- So, Billy (2012-10-02). “Institutions in market economies of premodern maritime China.”. In So, Billy (英語). The Economy of Lower Yangzi Delta in Late Imperial China: Connecting Money, Markets, and Institutions. Academia Sinica on East Asia. 4. NY and London: Routledge. doi:10.4324/9780203101834. ISBN 978-0415508964

- TR Jain; VK Ohri (2006-07). Statistics for Economics and indian economic development. New Delhi: VK publications. p. 15. ISBN 978-81-909864-9-6

- Tong, Junie (2016) [2011-07-28] (英語). Finance and Society in 21st Century China: Chinese Culture Versus Western Markets. Transformation and Innovation Series. NY: Routledge. ISBN 978-1-317-13522-7

- Twomey, Michael (January 1983). “Employment in nineteenth century Indian textiles”. Explorations in Economic History (Amsterdam: Elsevier) 20 (1): 37-57. doi:10.1016/0014-4983(83)90041-4.

- Schmidt, Karl (2015). An Atlas and Survey of South Asian History. London: Routledge. ISBN 9781317476818

- Scheidel, Walter, ed (February 2009). “Roman and Qin-Han State Formation and Its Aftermath” (英語). Rome and China: comparative perspectives on ancient world empires. NY: Oxford University Press. pp. 11–23. doi:10.1093/oso/9780195336900.003.0002. ISBN 9780195336900

- Sharman, Jason (Feb 2019) (英語). Empires of the Weak: The Real Story of European Expansion and the Creation of the New World Order. NJ: Princeton University Press. ISBN 9780691182797

- So, Billy (2000) (英語). Prosperity, Region, and Institutions in Maritime China. MA: Harvard University Press. ISBN 9780674003712

- Vries, Peer (October 2013) (英語). Escaping poverty: The origins of modern economic growth. Vienna University: V & R Unipress. ISBN 978-3-8471-0168-0

- Waley-Cohen, Joanna (1993). “China and Western Technology in the Late Eighteenth Century” (英語). The American Historical Review (Oxford Academic) 99 (5): 1525–1544. doi:10.2307/2167065. JSTOR 2167065.

- Watson, Peter (2005-08-30) (英語). Ideas: A History of Thought and Invention, from Fire to Freud. HarperCollins. pp. 434. ISBN 978-0-06-621064-3

- Weber, Max 著、大塚久雄 訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 [Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus]』岩波書店、東京〈岩波文庫〉、1989年1月17日(原著1905年)。ISBN 978-4003420935。

- Weber, Max Gerth, Hans訳 (1962) [1951] (英語). The Religion of China: Confucianism and Taoism [Konfuzianismus und Taoismus]. NY: the free press of glencoe

- Williamson, Jeffery (2008-12-01). “Globalization and the Great Divergence: terms of trade booms, volatility and the poor periphery, 1782–1913” (英語). European Review of Economic History (Oxford University Press) 12 (3): 355–391. doi:10.1017/S136149160800230X.

- Zwart, Pim de; Lucassen, Jan (2020-06-02). “Poverty or prosperity in northern India? New evidence on real wages, 1590s–1870s” (英語) (PDF). The Economic History Review (NJ: Wiley-Blackwell) 73 (3): 644–667. doi:10.1111/ehr.12996. ISSN 1468-0289.

- 木畑洋一、深見純生、松浦義弘、伊藤敏雄、江川ひかり、貴堂嘉之、澤田典子、平野聡 ほか「中央ユーラシアと諸地域の交流・再編」『世界史探求』実教出版、東京、2023年7月13日。ISBN 978-4-407-20506-0。

- 徐復觀『學術與政治之間』(第2版)學生書局、臺北、2013年11月1日(原著1980年)。ISBN 9789571515991。

- 余英時 著、森紀子 訳『中国近世の宗教倫理と商人精神 [中國近世宗教倫理與商人精神]』平凡社、1991年(原著1987年)。ISBN 978-4582482041。

| 大分岐に関する 図書館収蔵著作物 |

関連文献

[編集]- パトリック・カール・オブライエン 著、玉木俊明 訳『「大分岐論争」とは何か 中国とヨーロッパの比較』ミネルヴァ書房、2023年。(原書 Patrick Karl O'Brien (2020), The Economies of Imperial China and Western Europe: Debating the Great Divergence, Palgrave Macmillan)

外部リンク

[編集]- The Maddison-Project – Estimates of economic growth between 1 and 2010

- China and Europe, 1500–2000 and Beyond: What Is "Modern"? (course materials). Columbia University