モンゴルのベトナム侵攻

モンゴルのベトナム侵攻(モンゴルのベトナムしんこう)では、1256年・1285年・1287年の3度に渡って行われた、モンゴル帝国軍(大元ウルス軍)による大越国陳朝(モンゴル側からの呼称は「安南」)への侵攻について解説する。

1256年の最初の侵攻は南宋国を包囲攻撃するための足掛かりに過ぎず、この時遠征軍を率いていたウリヤンカダイは大越国の首都昇龍を占領したものの長居せず、両国の間にはゆるやかな朝貢関係が築かれたのみであった(第一次侵攻)。

しかし1270年代に南宋国が平定されると、モンゴル帝国(大元ウルス)による東南アジア諸国への進出が活発化した。既にモンゴルに朝貢していた大越国は当初モンゴルの出兵対象となっていなかったが、 年々増大化するモンゴルからの要求に不満を募らせ、1284年のチャンパー出兵に協力拒否することで遂に決定的に対立した。海路からチャンパーに侵攻したソゲドゥ率いるモンゴル軍は補給不足のためチャンパー・大越国国境付近に留まり、これを救援するために鎮南王トガンを司令官とするヴェトナム侵攻軍が派遣されるに至った。1285年、鎮南王率いるモンゴル軍は当初こそ順調に侵攻を進め首都の昇龍を占領するに至ったが、興道王 陳国峻率いる大越国軍の巧みな反転攻勢を受けて昇龍を奪還され、それまで東南アジア進出を主導していたソゲドゥが戦死するなど大損害を受けて撤退するに至った(第二次侵攻)。

1285年の遠征失敗にもかかわらず、クビライは再び大越国への出兵を命じ、1287年に前回を上回るモンゴル軍が侵攻することとなった。水陸両面から侵攻したモンゴル軍は再び国都を占領することに成功したものの、前回同様に兵糧の欠乏から占領地が維持できず、遂には白藤江の戦いで大敗を喫して大越国からの完全撤退に追い込まれた(第三次侵攻)。

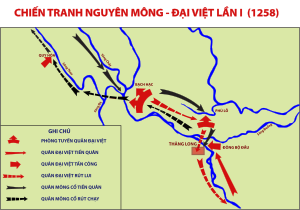

第一次侵攻(1256年)

[編集]第一次侵攻の背景

[編集]1251年に即位したモンゴル帝国第4代皇帝モンケ・カアンは、西アジア方面・東アジア方面にそれぞれ大規模な遠征軍を送り込んだ。東アジア方面軍の司令官にはモンケの弟のクビライが起用され、クビライは最初の標的として大理国を副将のウリヤンカダイとともに征服した(雲南・大理遠征)。1254年に雲南の平定が完了した後、クビライは先に北方に帰還したものの、ウリヤンカダイは残留して雲南地方で残務処理を行った[1]。

しかし帰還したクビライは南宋侵攻の方針を巡ってモンケ・カアンと対立するようになり、1257年よりモンケ・カアン自らを総司令とする新たな南宋侵攻軍が再編制された。その一環として、ウリヤンカダイにも麾下の軍団を率いて南宋領に侵攻するよう命が下された[2]。『安南志略』には「1257年冬、大将ウリヤンカダイに命じて師を統べ、雲南より安南の辺邑を経さしむ。邕州・桂州に出でて大兵を鄂州に会し、以て宋を懲すことを欲す(丁巳冬命大将統師、自雲南途経安南辺邑、欲出邕・桂、会大兵於鄂、以征宋)」とあり、南宋を包囲攻撃するための大戦略の一環として雲南から安南(現ヴェトナム北部)・広西地方を経由して南宋に南方から侵攻することがウリヤンカダイに下された目的であった[3]。よって、この時のウリヤンカダイ軍には恒久的に安南を統治する意図はなく、ヴェトナム側の史料である『大越史記全書』もこの戦役について「モンゴル人には攻め取る意はなかった(無攻取意)」と述べている[4]。

一方、モンゴル側が「安南」と呼ぶ地域はこのころ大越国陳朝によって支配されており、1226年に即位した初代皇帝陳太宗(Trần Thái Tông,本名は陳煚/Trần Cảnh)が健在であった。1257年8月、ウリヤンカダイは安南侵攻に先立って2人の使者を派遣し、旧大理国との国境に近い歸化(Quy Hóa)寨主の何屈(Hà Khuất)が使者を迎え入れて朝廷に報じた[5]。しかし陳太宗は使者を捕らえて帰さず、同年9月には左右将軍に水軍・歩兵を率いさせて陳国峻(Trần Quốc Tuấn)の配下に置き、11月には天下の器械(武器)の修繕を命じて正面からモンゴル軍を迎え撃った[6]。ウリヤンカダイは使者が帰ってこないことを知ると遂に安南出兵を決め、チェチェクトゥらを先遣隊として派遣し、自らは本隊を率いて安南侵攻を開始した[7]。

戦闘(第一次侵攻)

[編集]

『元史』安南伝によると、ウリヤンカダイはチェチェクトゥを先鋒として各々の将に千人隊を率いさせ、また自らの息子のアジュを別動隊として派遣し、ウリヤンカダイ自ら率いる直属軍も含めて3つの部隊に分かれて進軍したとされる[8]。先発したチェチェクトゥ軍はまず「安南京北の洮江(清江との合流点よりも上流方面の紅河を指す)」に至り、一方でアジュ軍は安南側の動静を偵察して、国王自らが象兵・騎兵・歩兵を率いて洮江の対岸に布陣していることを報告した。報告を受けたウリヤンカダイは進軍を早めて自らも戦場に至り、先鋒のチェチェクトゥ軍・中軍のウリヤンカダイ軍・後衛のアジュとカイドゥ軍という3軍構成で安南軍に戦いを挑んだ。

旧暦12月12日(1258年1月17日)、紅河北岸の平厲源にて両軍の戦端が開かれ、安南軍側は国王自らが戦象部隊を率いて奮戦したが、戦況は安南軍側に不利であった。この時、『大越史記全書』によると陳太宗の甥である黎輔陳という人物が激戦の中でモンゴル軍の陣営に突撃した後も、泰然自若として国王の傍にいたと伝えられる。『安南志略』によると、当時18歳であったアジュは率先して国王率いる戦象部隊に矢を射かけたため、これによって動揺した戦象が反転して逃れだしたことで遂に安南軍は潰走を始めた。この時国王に前線に出るよう進言したものもいたが、黎輔陳がこれを諌めて撤退を進言したことにより、国王は遂に瀘江への退却を決意した。撤退を進言した黎輔陳は自ら殿軍を務め、モンゴル軍は撤退する安南軍に矢を乱射したが、黎輔陳は船の板を楯としてこれを防ぎ天幕江(紅河のハノイより下流部分を指す[9])まで退却することに成功した。挑江を渡って逃れた国王は橋を落としたためモンゴル軍は一時足止めをくらったが、モンゴル兵は矢を放つことで川底の浅い場所を探り、遂にモンゴル騎兵は河を渡って安南軍を追撃した。

渡河戦の前にウリヤンカダイはチェチェクトゥに策を授けており、「渡河した後もチェチェクトゥ軍は守りを固めて戦おうとするな。敵軍がこちらを攻めようと近づいた所でカイドゥ率いる軍団が後方から攻撃を仕掛ける手はずとなっている。カイドゥの攻撃によって敵軍が混乱した所を見計らってチェチェクトゥ軍が敵軍の船を奪えば、国王らは逃げ場を失って必ず捕虜とすることができるだろう」と述べたとされる。12月13日、渡河したモンゴル軍は海路ではアジュ軍が、陸路ではウリヤンカダイ軍がそれぞれ勝利を収めて安南軍を再度敗走させ、安南軍は1万人近くが殺されて王族の富良侯も戦死する大敗を喫したという。ところが、チェチェクトゥ軍は事前に指示されていた敵船の奪取に失敗したため、国王らを捕虜とすることに失敗してしまった。戦後、チェチェクトゥの失敗に怒ったウリヤンカダイは「先鋒は我が節度に違った。軍には常に刑罰がある」と述べてチェチェクトゥを服毒による処刑に処したという。国王は取り逃したものの、安南軍を壊滅させたウリヤンカダイ軍は守りの薄い首都昇龍(現ハノイ)を占領するに至った。なお、『元史』憲宗本紀のみは敗れた国王が海島に逃れたとするが、ヴェトナム側の史料である『大越史記全書』を始め他の史料に全く見られない記述のため、事実とは考えられていない[10]。

戦後

[編集]「平厲源の戦い」後の両軍の動きについて、『大越史記全書』には日ごろ国王に冷遇されていた黄巨蛇なる人物がモンゴル軍が東歩頭まで接近したところで単身逃れ、黄江で国王軍に合流しようとしていた皇太子軍と遭遇したと伝えられている。『元史』安南伝の記述によると、首都を占領したモンゴル軍は先に派遣して捕らえられていた使者の大部分を奪還したものの、使者の一人が死んでいたことを知ると、その城民を皆殺しにしたという[11]。首都占領から7日目に国王が遂に投降の意を示したこと、またヴェトナムの湿潤気候は北方育ちのモンゴル兵にとっては耐え難いものであったことにより、首都占領から9日目にモンゴル軍は遂に雲南方面への撤退を開始したとされる[12]。一方、ヴェトナム側の史料である『大越史記全書』では12月24日に国王と皇太子率いる軍団がモンゴル軍に逆襲をしかけて勝利をおさめ、首都から撤退したモンゴル軍は帰化債主の何俸にも敗れて大越国領から逃れざるを得なくなった、とする。この陳朝側の逆襲は他の史料に全く言及がないものの、「12月24日」という日付がモンゴル側の記録である「首都占領から9日目で撤退を始めた」 という記述とよく合致することから、ある程度事実を反映したものと考えられる[13]。

雲南のヤチ城に戻った後、ウリヤンカダイは改めて二人の使者を陳朝に派遣したが、国都の荒廃ぶりに憤った陳太宗は使者を捕縛して送り返したという[14]。しかし年が明けて1258年(憲宗8年)に入ると陳朝側でも態度が軟化し、陳太宗は息子の陳晃(陳聖宗)に譲位し「紹隆」と改元した上でモンゴルの要求を受け入れるべく使者を派遣した[15]。この時使者に選ばれたのは周博覽なる人物と、国王の婿で平厲源の戦いでも活躍した黎輔陳であったという[16]。黎輔陳らを受け容れたウリヤンカダイは南宋親征中であったモンケ・カアンの行宮を直接訪れるよう送り出し、別途訥剌丁なる人物を再度陳朝朝廷に派遣している。この年の交渉の結果、陳朝は名目上モンゴル帝国に内付し、3年に一度の朝貢(「三年一貢」)を義務づけられたとされる[17]。

そして1259年、ウリヤンカダイは遂に南宋を北方から進行中のモンケ軍と合流するべく進発し、当初の予定通り安南・広西地方を経由して長江流域まで北上した[18]。ところが、同年7月21日にモンケ・カアンが四川の釣魚城で急死するという大事件が起こり、またその後に帝位を巡って内戦(帝位継承戦争)が勃発したことにより、モンゴルはヴェトナムに進出する余裕を失ってしまった。このため、モンゴルによるヴェトナム進出が再開されるのは、約30年後の1280年代のこととなる。

チャンパー侵攻(1284年)

[編集]チャンパー侵攻の背景

[編集]

至元14年(1277年)、南宋国の首都臨安が陥落したことは、モンゴルの南海進出を新たな段階に進ませた[19][20]。臨安陥落の同年12月には市舶司が設置され、これが南海諸国との交渉を担当するようになった[21]。至元15年(1278年)8月30日(辛巳)には泉州に行省が設けられ、ソゲドゥ・蒲寿庚らに東南アジア諸国の招諭が命じられた[22][23]。これによって初めて占城国にも使者が派遣され、これを受けて至元16年(1279年)6月28日(甲辰)には占城国(チャンパー国)・馬八児国(パーンディヤ朝)から使者が到着し珍物や象・犀が献上された[24][25]。

しかしモンゴルからの東南アジア諸国に対する要求はより積極的かつ強硬なものとなり、安南(大越国陳朝)に対しては至元17年から皇子・国王の入朝が命じられた[26]至元18年(1281年)7月28日(辛酉)には初めてソゲドゥを司令官とする占城への出征計画が公表され、同年10月にチャンパー国王のインドラヴァルマン5世を「占城郡王」に封じるとともに新たに「占城行省」を設立し、これにあわせてソゲドゥ・劉深・イグミシュらがそれぞれ占城行省の右丞・左丞・参知政事に任命され、明年正月を期して「海外諸番を征すること」が命じられたたという[27][28]。

「明年正月の出兵」はなんらかの理由で延期となったが、至元19年(1282年)6月に占城への軍事出兵が改めて宣言された。『元史』占城伝によると、クビライは「占城国主は使を遣わして来朝し臣と称して内属しているが、その子のプティ(補的,恐らくインドラヴァルマン5世の王子ハリジット=後のジャヤ・シンハヴァルマン3世を指す[29])が服従せず、暹国(シャム)に派遣した万戸何子志・千戸皇甫傑らや馬八児国に派遣した宣慰使尤永賢・亞闌らが占城に寄航した時に拘留した」ことを理由に出兵したとされる[30]。

また、『安南志略』『大越史記全書』などが伝える所によると、クビライは同年8月に占城出兵に際して安南に兵糧を供給することと、進軍のために国内を通過することを要求したが、安南側はこれを拒否したという[31]。この記述から、モンゴル側は本来海陸双方から占城に侵攻する予定であったとみられるが、安南の反抗によって海路からのみ攻めざるをえず、これがモンゴル軍の苦戦につながることとなった[32]。

戦闘(チャンパー侵攻)

[編集]広州港より出発したモンゴル軍は至元19年11月に「占城港(現在のクイニョン港:Quy Nhơn/帰仁を指す[33])」に至り、降伏勧告を行うものの拒否されたため、ソゲドゥは至元20年(1283年)1月15日夜半より木城への総攻撃を開始した。モンゴル軍は全軍を3部隊に分け、瓊州安撫使の陳仲達・総管の劉金・総把の栗全らは兵1,600を率いて水路を経て北面から、総把の張斌・百戸の趙達らは300名を率いて東面の沙觜から、ソゲドゥ率いる3,000の本隊は南面からそれぞれ迫り、激戦が早朝から正午にわたって繰り広げられたが、遂に占城軍が敗走してモンゴル軍が木城を占領するに至った。

1月16日に占城港(クイニョン港)を制圧したモンゴル軍は、1月17日より「大州(首都ヴィジャヤを指す[34])」の包囲を始め、1月21日にはこれを占領した。この間、山中に逃れていた国主インドラヴァルマン5世は1月19日に使者を派遣してモンゴル軍に投降の意を示しており、1月20日には使者を迎え入れたモンゴル軍はチャンパーの投降を受け容れ、これ以後両国の間では戦闘ではなく使者を介した交渉が行われることとなる[35]。もっとも、後に明らかになるようにチャンパーの側では本気でモンゴルに降るつもりはなく、『元史』占城伝はこのような占城側の態度を「降伏を偽って罪を免れようとした(許其降免罪)」と表現している[36]。

幾度かの交渉を経て、モンゴル軍は林子全・李徳堅らを大州に派遣したが、陳朝側の使者は突如モンゴル軍を裏切って山中に逃れ、ここに至って始めてモンゴル軍は陳朝の投降が全くの虚言であったことを認識した。そこでモンゴル軍はチャンパー国軍への攻撃を再開したが、1年後の3月6日に至るまでのソゲドゥ軍の動向について『元史』占城伝は全く記録がなく、ソゲドゥ軍は確たる戦果もなくチャンパー軍のゲリラ戦に苦しめられる1年を送ったようである[37]。戦況の悪化を受け、至元21年3月6日にソゲドゥは遂に独断でチャンパーから撤退することを決意した。クイニョンから北上したソゲドゥは大浪湖(恐らく承天/Thừa Thiên地方の湖沼のいずれかを指す[38])で再び占城軍に勝利した後、安南国境に近い「烏里・越里=ウリク地方(現在の広治/Quảng Trị省中部以南から承天/Thừa Thiên省を経て広南/Quảng Nam省北部に至る一帯)」を平定し糧食を確保することに成功していた。

このように、ソゲドゥ率いるモンゴル軍はチャンパーへの侵攻に失敗したが、軍団の統制を保ったままチャンパー・陳朝国境まで逃れることに成功し、これがモンゴルの第二次ベトナム出兵の原因となる。

第二次侵攻(1285年)

[編集]第二次侵攻の背景

[編集]1257年に始めて大越国に侵攻したウリヤンカダイが北上して以後、モンゴルから大越国に直接干渉することはなく、3年に1回の朝貢が繰り返される時期が約20年に渡って続いていた。しかし南宋国が平定された後にはモンゴル側の要求が厳しいものとなり始め、安南(大越国陳朝)に対しても1280年(至元17年)に皇子・国王の入朝が命じられたことにより、大越国内でも反モンゴル感情が広まっていた[39]。『元史』安南伝によると21年8月以前に~の天祐なる人物が 「安南は占城と通謀している。兵2万船 500艘を派遣して援軍とすべきである」と進言しており、このころからすでに大規模な遠征軍を組織して安南・占城を一度に軍事征服する意見がモンゴル朝廷で広まっていたようである。

前述したようにチャンパーから撤退したソゲドゥ軍が安南との国境に近い「ウリク(烏里)地方」に至り救援要請を出すと、至元21年5月23日(庚午)に鄂州ダルガチの趙翥らを通じて安南にソゲドゥ軍を助けるよう命が降った。閏5月27日(甲辰)には安南国王世子陳日烜(=陳聖宗)が使者を派遣して玉杯・金瓶・珠絳・金領・白猿・緑鳩・幣帛等を進貢することでモンゴル軍の矛先を避けようとしたが[40]、7月12日(戊子)には鎮南王トガンに安南を通って占城を征服するよう正式に命じられた[41]

一方、陳朝の側でもモンゴルの占城出兵が始まった紹宝4年/至元20年(1282年)ごろからモンゴルの侵攻に対する備えを始めており、この年10月には「平灘」の地で王侯・百官と「攻守の策」を議論し、仁恵王陳慶を副都将軍に任じている[42]。さらに紹宝5年/至元21年(1283年)10月には興道王を国公とした上で「天下の諸軍の統領」を命じたため、対モンゴル戦の成否は興道に委ねられることとなった[43]。

紹宝6年/至元22年(1284年)8月、興道王は諸軍を率いて東歩頭に至り、軍を分けて平灘一帯(=いわゆる 「海東地方」)に駐屯してモンゴル軍の来襲に備えた[44]。しかし、今回のモンゴル軍は陸路から広西方面を経て進軍する軍団しかいないことを把握すると、海路からの来襲はないと見て海東方面から海路をとって首都昇能方面に移動した[45]。この時、興道は海東・雲茶・巴点等路(=トンキン地方最東部の沿岸地帯の軍民を徴兵し、勇者を選んで先鋒とし、諸軍は興道王の下に集ったという[46]。大越国諸軍の集結した万劫は現在の海陽(Hải Dương)省至霊(Chí Linh)市に属する万安地方であり、ここは紹宝4年至元19年10月にも軍事演習の場に選ばれている[47]。この地は後年の明朝による陳朝征服時にもしばしば戦場となった場所であり、大越国の首都昇龍を守る上での重要拠点であった[48]。こうして、鎮南王率いる現湖南省鉱山県・永修・現広西省州・思明州を経て安南国領の禄州に入ったモンゴル軍と、北方・東方の守りを固める大越国軍との間で戦端が開かれることとなった。

内傍関の戦い

[編集]『元史』安南伝によると、安南に向けて進軍を開始した鎮南王はまず左丞のタングタイ(唐兀)を先に派遣し、敵中に孤立するソゲドゥと合流させようとした。この時、恐らくタングタイは別行動をとって海路から南行したとみられる[49]。進軍と並行して鎮南王は理問官のクルク(曲烈)・宣使のタガイ(塔海)・サリク(撒里)らを安南国使の阮道学とともに派遣し、改めて安南国王に遠征軍に道を明け渡し物資を補給することを要求した[50]。この時点で鎮南王はあくまで安南領の通過のみを予定しており、占領の意図はないことを強調している[51]。これに対し、陳朝側では陳謙甫らを派遣して「師を緩めること」を求めたが、モンゴル軍はこれを拒否した[52]。

至元21年10月ごろ[53]、鎮南王率いるモンゴル軍は現湖南省の衡山県・永州を経て広西地方に近づき、ここで改めて万戸の趙修を派遣して陳朝にモンゴル軍を迎え入れるよう要求した[54]。更に広西地方の邕州・思明州を経て安南国領の禄州(諒山(Lạng Sơn)省に属する現在の禄平(Lộc Bình)県[55])に至ると、モンゴル軍は安南側が丘温・急嶺の隘路で待ち構えていることを察知し、ここで全軍を2つに分けた[56]。

万戸のボロト(孛羅)らは西方の丘温県より進み、ケシクの撤答児䚟[57]は東方の急嶺より進み、鎮南王率いる本隊は撤答児䚟率いる軍団の後ろから進んだ[58]。西路を進んだボロトらは禄州から温州に出て河川沿いに南西行する道をとり、支凌隘・老鼠関で勝利した[59]。一方、撤答児䚟・鎮南王トガンらの進んだ東路の方に興道王の率いる大越軍の本隊がおり、モンゴル側のアリーが進出を阻まれたため、倪閏が敵情を探った[60]。倪閏の偵察を得て、撤答児䚟は李邦憲・孫祐らとともに大越軍を破ることに成功し、孫祐が大越軍の管軍奉御杜尾・杜祐らを捕らえたことで興道王が自ら軍を率いて内傍関に駐屯していることを把握した[61]。

『元史』安南伝『安南志略』『大越史記全書』が一致して伝えるところによると、興道王が自ら軍を率いて内傍関に駐屯していることを知ったモンゴル軍は12月27日に総攻撃を仕掛け、敗れた大越軍は万劫に退却し、国王は国都を出て海東地方に至った[62]。『大越史記全書』の伝えるところによると、野象・歇驕を有する興道王は戦象部隊の陣容を厚くすることを待っていたが、そのうちにモンゴル軍が来襲し、大越軍は敗れて舟師(水軍)は散り散りとなったと伝える[63]。内傍関から敗走した興道王を迫ってモンゴル軍は大越国軍が集結していた万劫に攻め込み、これを占領した。

万劫一帯の戦い

[編集]内傍関から敗走した興道王はなお1千余りの船団を率いて万劫から10里の位置で軍団を再編し、モンゴル軍を迎え撃とうとした。これを受けて河川沿いに進軍したモンゴル軍は各地で舟を徴発し、また板木・釘を集めてその場で舟を建造して水軍を編成したという。そして至元23年1月6日、元帥のウマルをはじめとして招討ノガイ・鎮撫孫林徳らは急ごしらえの水軍を率いて世子率いる10万の大越国軍と「排灘」の地でモンゴル軍と「大戦」した。なお、この時の戦闘について『安南志略』は1月9日に「排灘」 の地で戦ったとし、『大越史記全書』は1月6日に「万劫・普頼山等処」で戦ったとしているが、これは同一の戦闘を指すと考えられ、両軍は6日から9日にかけて万劫付近一帯で戦闘を繰り広げたとみられる[64]。「普頼山」は現在の北寧(Bắc Ninh)省北東部の桂陽(Quế Dương)県に属する普頼(Phả Lại)にあったと考えられ、興道王は西南行するモンゴル軍を防ぐために「排灘」に防御陣を敷き合戦が繰り広げられたようである[65]。

戦後、モンゴル軍は江岸に二つの紙を発見し、そこには「先に受けた詔では『我が軍(モンゴル軍)に勅しての境に入らざらしむ』と述べていたにもかかわらず、(モンゴルは)一度臣属した占城が再び抜したことを名目に大軍を発して本国(大越国)に入り百姓を害した。これは太子の誤りであり、本国の誤りではない。先の詔から外れることなく、大軍が回頭することを伏して望む」とあった。行省はこれに対する回答を大越側にもたらし、「朝廷が兵を集めて占城を討つにあたり、しばしば世子に移文して占城への道を開き糧食を備えるよう要求したにも関わらず、朝命に違い興道王は兵を率いて我が軍に傷をつけた。安南の生霊に禍をもたらしたのは、爾の国の所業である。今我が軍が爾の国を経て占城を討とうしているのは上命である。 世子は爾の国がモンゴルに帰属して久しいことをよく考え、兵を引いて道を開き百姓を論すべきである。さすれば我が軍が通る所で騒擾が起きることもない。世子は鎮南王を迎え出、ともに軍事を議せよ。さもなければ、大軍を安南に留めて府を開くであろう」と使者の元文を通じて伝えた[66]。

しかしやはり陳聖宗はモンゴルの要求を拒み、船1千艘余りを集めて興道王をとともにモンゴル軍の侵攻を防ごうとした。これを受けて鎮南王トガンは再び進軍を始め、1月12日には昇龍の北東に位置する武寧・東岸を経て、紅河東岸の嘉林(現嘉林(Gia Lâm)県)一帯を平定した[67]。この時、大越兵はみな「殺韃」の入墨を入れて徹底抗戦したため多くの者が殺され、モンゴル軍は船10余りを奪ったという。興道王は再び敗走し、モンゴル軍は筏を縛って橋替わりとし富良江北岸を渡った。陳聖宗は江に沿って兵船を布陣し、木柵を立て、モンゴル軍が岸に至ったのを見ると発砲して戦闘を呼び掛けた。晩に至ると、大越側は〜を鎮南王の下に派遣し、再度軍の撤退を求めたが、前回と同様にモンゴル側は大越側の違約を責めたてて進軍を続けた。陳聖宗は城を棄てて逃れ、その間に〜が書を奉じて謝罪し方物を献上し斑師(撤退)を請うた。しかしモンゴル軍はこれを受け容れず遂に江を渡り、安南城(首都昇龍)を包囲・占領した[68]。

大越国軍の反転攻勢

[編集]しかしモンゴル軍は「安南国世子」の陳聖宗(形式上息子の陳日燇に譲位し上皇の地位にあったが、事実上陳朝の君主として戦闘を指揮していた)を取り逃がした上、大越国軍を指揮する興道王は敗残兵を再編してモンゴル軍の補給路を絶とうと活動していた[69]。そこでモンゴル軍は陳聖宗を捕らえるために南下し、各地で王族の投降を受けるとともに遂にソゲドゥ軍との合流も果たした。しかし、各地で連敗を喫しながらも軍団の再編を行っていた大越国軍は4月より遂に反転攻勢を始め、軍団を大きく2つに分けて一方は昭明王陳光啓・懐文侯陳国瓚・将軍の阮蒯らが率いて鎮南王トガン率いる本隊の拠るハノイ方面に進み、もう一方は「二帝(=陳聖宗・陳仁宗)」が自ら軍を率いてソゲドゥらが拠点とする長安方面に進んだ。

昭明王陳光啓・懐文侯陳国瓚らは西結歩頭・鹹子関でモンゴル軍に戦闘を挑み、ここで初めてモンゴル軍は大敗を喫した[70]。更に5月3日、陳聖宗・陳仁宗ら率いる軍団は長安府でモンゴル軍(清化方面に向かったソゲドゥが長安に残した駐留部隊とみられる[71])に勝利し、斬首されたモンゴル兵は数えきれないほどであったという。こうして、各地で勝利を得た大越国軍は更に北上し、遂に昇龍に拠る鎮南王トガン率いる軍団を包囲するに至った。孤立したトガン軍は万劫江・瀘江・如月江での一連で連敗を喫し、遂に大越国からの撤退を余儀なくされた。なお、本国にトガン軍撤退の報告がなされると、朝廷はソゲドゥに大越国侵攻前に駐屯していたウリク地方に戻るよう命じていたが、この命令が果たされることはなかった[72]。

トガン率いる本隊が大敗し昇龍から撤退したことは、別行動を取っていたソゲドゥ軍を危機的な状況に追い込んだ。ソゲドゥは本隊が撤退したことを聞くと清化より軍を返し、北上して本隊と合流しようとしたが乾満江(如月江の別名か[73])で大越国軍に進路を遮られた[74]。5月17日、ソゲドゥとウマルは海路天幕江を攻撃し本隊と合流しようとしたが果たせず、また別働隊が扶寧県(富寿省所属の清江右岸[75])で敗退した。

5月20日、二帝(陳聖宗・陳仁宗)は大忙歩に至り、この時ソゲドゥ配下の総管の張顕が大越国に投降した。そして同日、「西結」の地で大越国軍はソゲドゥ軍に攻撃を仕掛けたが、ソゲドゥは自らを裏切った張顕の攻撃に苦戦し、激戦の最中騎乗のまま落水し亡くなったと伝えられる。ソゲドゥ配下の軍団はほぼ壊滅したが、ウマルと万戸の劉圭のみは逃れて夜半に清化江口を過ぎ、陳聖宗・陳仁宗はこれを追撃して5万あまりの捕虜を得た。しかし大越国軍は遂にウマルらを捕捉することができず、ウマルは軽舟を得てなんとか敵中を脱することができた。

第三次侵攻(1287年)

[編集]第三次侵攻の背景

[編集]第二次侵攻でモンゴル軍は当初の目的であったソゲドゥ軍の救援に失敗し、大越軍に大敗を喫して撤退したものの、クビライは大越国・チャンパー国の平定を諦めていなかった[76]。至元22年7月に早くも再出征計画が立てられたがなんらかの理由で延期され、翌至元23年正月に改め出征計画が議論された[77]。同年2月には約6万の兵と300の船を動員すること、先の出兵で投降した陳益稷を安南王とし大越遠征の旗印とすること、などが決められた[78]。

再出兵に際しては前回の失敗を繰り返さぬよう、前遠征以上の兵数・兵糧を準備するよう命じられたが、このため多大な負担が安南周辺の住民に降りかかった。そこで、劉宣らが軍民の疲弊・夏期の出兵の不利・兵站確保の難しさを理由に大越出兵を諫め、これにより再び出兵は延期となった[79]。しかしクビライはこれで出兵を放棄したわけではなく、劉宣が指摘したようにより出兵に適した冬季に改めて出兵を命じることとなった[80]。

戦闘(第三次侵攻)

[編集]至元24年正月、新たなる遠征軍の準備が命じられ、前遠征軍の主力であった旧南宋兵を始め、「広西峒兵・海南黎兵」と呼ばれた現広西チワン族自治区・海南省の少数民族兵も含む水陸両軍が編成されることとなった[81]。9月3日に遠征軍は顎州を出発し、10月28日に広西省武江沿いの来賓県で遠征軍は二手に分かれた[82]。まず、ウマルらが率いる水軍1万8千は11月11日、欽州を発して玉山双門・安邦口を経て安南海軍を撃破した[83]。一方、『大越史記全書』は11月28日に「多某湾」という地で大越水軍がモンゴル水軍に勝利を収めたとの記録があるが、これは安邦口一帯での戦闘の局地的な勝利を収めたことを特筆したものと考えられる[84]。

一方、陸路を進んだ鎮南王トガンの軍団は、前回の遠征と同様に禄州で二手に分かれ、程鵬飛・孛羅合荅児らが西路、鎮南王軍本隊が東路を進んだ[85]。西路軍は永平から老鼠関を経て三関を陥落させ、東路軍も恐らく前回同様の道を進み、来阿八赤が女児関で敵兵の斬首1万を数える大勝利を得たことにより、再び国都を占領することに成功した[86]。来阿八赤はこの状勢を見て、「敵軍は拠点を捨てて山海に潜み、我らが持久できなくなることを待っています。我が将兵は北方出身の者が多いため病にかかり、軍を維持することが困難です。今兵を出してその地を分け定め、降る者を受け容れ、兵士に掠奪を禁じ、急ぎ陳日烜を捕らえるのが良いでしょう」と進言した。一方、陳聖宗は使者を派遣して投降することを約束したが、これは時間稼ぎに過ぎず、これをモンゴル軍の諸将が信じてしまったことで来阿八赤の進言と反対に出兵は先延ばしにされた[87]。日に日に兵糧が減る一方で陳日烜は一向に投降せず、かえって竹洞・安邦海口に拠って勢力を回復させたため、来阿八赤が出陣してこれを撃退した。

しかし、一時的な勝利にもかかわらず兵糧不足と疫病の蔓延によってモンゴル軍が力を失っているのは明らかであり、遂にトガンは撤退を決意した。『安南志略』などによると、トガン率いる遠征軍が撤退を決めたのは至元25年(1288年)2月ごろのことであった[88]。来阿八赤は歩兵・騎兵を率いて先行し、日に数十度戦闘を繰り広げながら道を切り開いた[89]。しかしある時、高所から毒矢を射られ、将士は毒を受けながらも奮戦してトガンを逃がすことに成功したものの、来阿八赤自身も三度毒矢を受けて遂に陣没した。

脚注

[編集]- ^ 山本1950,46頁

- ^ なお、同じく1257年にはタガチャル率いる左翼軍が鄂州を攻撃しているが、このタガチャル軍の動きはまさにウリヤンカダイ軍の安南出兵と連動したものであったと考えられる(杉山2004,68頁)。

- ^ 山本1950,46-47頁

- ^ 山本1950,47頁

- ^ 山本1950,48-49頁

- ^ 山本1950,48頁

- ^ これから約半世紀後の明朝によるヴェトナム出兵時にも明軍は全軍を二つに分けて一隊は紅河から、一隊は清江から進軍しており、この時のウリヤンカダイ軍も同様に進軍したものと考えられている(山本1950,49-50頁)。

- ^ 山本1950,51頁

- ^ 山本1950.54頁

- ^ 山本1950,55頁

- ^ 山本1950,56頁

- ^ 山本1950,56頁

- ^ 山本1950,57頁

- ^ 山本1950,57-58頁

- ^ 山本1950,60頁

- ^ 山本1950,60頁。

- ^ 山本1950,61頁

- ^ 山本1950,60-61頁

- ^ 向2021,254頁

- ^ 山本1950,99頁

- ^ 山本1950,99頁

- ^ 山本1950,99頁

- ^ 渡辺2023,265頁

- ^ 渡辺2023,265頁

- ^ 向2013,77頁

- ^ 山本1950,107頁

- ^ 向2013,85頁

- ^ 山本1950,106頁

- ^ 山本1950,112頁

- ^ 渡辺2023,265頁

- ^ 山本1950,113頁

- ^ 山本1950,114頁

- ^ 山本1950,116頁

- ^ 山本1950,115-117頁

- ^ 山本1950,119頁

- ^ 山本1950,120頁

- ^ 山本1950,124頁

- ^ 山本1950,140頁

- ^ 山本1950,107頁

- ^ 『元史』巻13世祖本紀10,「[至元二十一年閏五月]甲辰、安南国王世子陳日烜遣其中大夫陳謙甫貢玉杯・金瓶・珠絳・金領及白猿・緑鳩・幣帛等物」

- ^ 山本1950,147-148頁

- ^ 山本1950,156頁

- ^ 山本1950,156頁

- ^ 山本1950,156頁

- ^ 山本1950,158頁

- ^ 山本1950.156-157頁

- ^ 山本1950,157頁

- ^ 山本1950,157頁

- ^ 山本1950,154-155頁

- ^ 山本1950,152頁

- ^ 山本1950,155頁

- ^ 山本1950,151-152頁

- ^ この日時は『経世大典』の記述に基づく(山本1950,153頁)。

- ^ 山本1950,155頁

- ^ 山本1950,155頁

- ^ 山本1950,155頁

- ^ (『元史』安南伝で撤答児䚟、『安南志略』では撤略而とそれぞれ表記されるが、同一人物と見られる(山本1950,160頁)。

- ^ 山本1950,160頁

- ^ 山本1950,160頁

- ^ 山本1950,160頁

- ^ 山本1950,160頁

- ^ 山本1950,162頁

- ^ 山本1950,162-163頁

- ^ 山本1950,163頁

- ^ 山本1950,164-165頁

- ^ 山本1950,165頁

- ^ 山本1950,166頁

- ^ 山本1950,167-169頁

- ^ 山本1950,169-170頁

- ^ 山本1950,184-185頁

- ^ 山本1950,186頁

- ^ 山本1950,195頁

- ^ 山本1950,194頁

- ^ 山本1950,194頁

- ^ 山本1950,193頁

- ^ 山本1950,196頁

- ^ 山本1950,197-198頁

- ^ 山本1950,198-199頁

- ^ 山本1950,207-208頁

- ^ 山本1950,209頁

- ^ 山本1950,213-214頁

- ^ 山本1950,218頁

- ^ 山本1950,20頁

- ^ 山本1950,220頁

- ^ 山本1950,221頁

- ^ 山本1950,23頁

- ^ 山本1950,241頁

- ^ 山本1950,242-243頁

- ^ 山本1950,242頁

参考文献

[編集]- 愛宕松男『東方見聞録 2』平凡社、1971年

- 杉山正明『クビライの挑戦 モンゴルによる世界史の大転回』講談社学術文庫、2010年

- 杉山正明『モンゴル帝国の興亡(上)軍事拡大の時代』講談社現代新書、講談社、2014年(初版1996年)杉山2014A

- 杉山正明『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』講談社現代新書、講談社、2014年(初版1996年)杉山2014B

- 向正樹「モンゴル・シーパワーの構造と変遷」『グローバルヒストリーと帝国』大阪大学出版会、2013年

- 向正樹「元と南方世界」『元朝の歴史 モンゴル帝国期の東ユーラシア』勉誠出版、2021年

- 桃木至朗「『ベトナム史』の確立」『岩波講座 東南アジア史〈2〉』岩波書店、2001年

- 桃木至朗『中世大越国家の成立と変容』大阪大学出版会、2011年

- 山本達郎『安南史研究』山川出版社、1950年

- 渡辺佳成「モンゴルの東南アジア侵攻と『タイ人』の台頭」『モンゴル帝国と海域世界:12-14世紀』岩波書店〈岩波講座世界歴史 10〉、2023年

- C.M.ドーソン著/佐口透訳『モンゴル帝国史 3巻』平凡社、1971年