イブン・バットゥータ

イブン・バットゥータ | |

|---|---|

|

أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي بن بطوطة | |

イブン・バットゥータ | |

| 生誕 |

1304年2月25日 タンジェ, モロッコ |

| 死没 |

1369年(64 - 65歳没) モロッコ |

| 職業 | ウラマー、法曹、裁判官、探検家、地理学者、旅行家 |

| 時代 | 中世 |

| 宗教 | イスラム教 |

イブン・バットゥータ(ラテン語: Ibn Baṭṭūṭa、アラビア語: أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي بن بطوطة, アブー・アブドゥッラー・ムハンマド・イブン・アブドゥッラー・アッ=ラワーティー・アッ=タンジー・イブン・バットゥータ、イブン= バッタトゥ、1304年2月24日/25日 - 1368年/69年)は、マリーン朝のモロッコ人[1]。

彼の旅行記『諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物』(تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار tuḥfat al-nuẓẓār fī gharāʾib al-ʾamṣār wa-ʿajāʾib al-ʾasfār、通称Riḥla, リフラ)にまとめられた広範にわたる旅行で知られ、30年間をかけ既知のイスラム世界、そして非イスラムの地を旅した。彼の旅した地には北アフリカ、アフリカの角、西アフリカ、東ヨーロッパ、中東、南アジア、中央アジア、東南アジア、中国が含まれる。イブン・バットゥータは史上最も偉大な旅行家の一人と考えられている[2][注釈 1]。

名前

[編集]本人の名前はムハンマド、上記人名表記のうちアブドゥッラーは父の名前ならびに息子の名前。

「イブン・バットゥータ」は母親の名前 فطومة(Faṭṭūma, ファットゥーマ;預言者ムハンマドの娘の名前でアリーの妻だった人物にあやかった命名が多い女性名 فاطمة, Fāṭima(h), ファーティマの愛称語形)が少し変化した بطوطة(Baṭṭūṭa, バットゥータ)由来[3]で「バットゥータの息子」という直訳の通称(クンヤ)とされる。

来歴

[編集]

1325年、21歳のときにメッカ巡礼に出発し、エジプトを経てメッカ(マッカ)を巡礼し、さらにイラン、シリア、アナトリア半島、黒海、ジョチ・ウルス、中央アジア、インド、スマトラ、ジャワを経て中国に達し、泉州・大都を訪問したとされる。1349年に故郷へ帰還したのちも、さらにアンダルシア(イベリア半島)とサハラを旅し、1354年にマリーン朝の都フェズに帰った。特にイスラームの境域地帯(スグール)を広く遍歴した。約30年に渡る大旅行のうち、8年間はインドのトゥグルク朝で法官として封土(5ヶ村)を与えられ、1年近くをモルディブの高官として過ごしている。インドやモルディブなど、12世紀以降にイスラーム王朝の支配が浸透した地域では、支配確立の為にイスラームの中心地帯の統治や法に関する知見を持つ人材が必要とされた[注釈 2]。バットゥータのインドにおける奉職も、そうしたニーズに応えるものだったと考えられる。

マリーン朝スルターン・アブー・イナーン・ファーリスの命令を受けて、イブン・ジュザイイが口述筆記を行ない、1355年に旅行記『諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物』(تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار, tuḥfat al-nuẓẓār fī gharāʾib al-ʾamṣār wa-ʿajāʾib al-ʾasfār、通称Riḥla, リフラ)が完成する。この旅行記は19世紀にヨーロッパにも紹介され、各国語に翻訳されて広く読まれた。

現在、タンジェには彼の名を冠した「イブン・バットゥータ通り」やイブン・バットゥータ国際空港があり、イブン・バットゥータの墓と伝えられる白亜の廟も建っている。

出自と最初のハッジ

[編集]

イブン・バットゥータに関しては出自にしろ旅の記録にしろ自叙伝として伝えられている以外の情報はない。それによれば彼は1304年2月24日[5]/25日[6]、マリーン朝の治世のモロッコ、タンジェのイスラム法学者、すなわちウラマーの一家に生まれている[6]。彼の家はラワータ(Lawata)として知られるベルベル人の部族の出身であると記されている[7]。このことから当時北アフリカで優勢だったマーリク学派の法学を修めたものと考えられる[8]。1325年6月、21歳のときに彼は巡礼、すなわちハッジのためにメッカを目指し故郷を発った。本来は往復16ヶ月の道程である。しかし彼が再びモロッコの地を踏むのは24年後となった[9]。

励ましあう道連れもキャラバンも伴わず私は一人で旅に出た。私の中にある圧倒的な衝動と、ずっと胸のうちに抱いてきた名に負う聖地を訪れてみたいという欲求が私を突き動かした。私は家を、そして愛する人々のもとを去る決心をした。ちょうど渡り鳥が巣を捨てるように。それでも両親との絆は痛みとなって私の上に重く圧し掛かる。私も両親も、この別れにはひどく悩まされた[10]。

彼は北アフリカ海岸沿いを陸路にてメッカを目指した。ザイヤーン朝、ハフス朝を横断する途上でトレムセン、ベジャイアを通過、そしてチュニスに到着すると彼はそこで2ヶ月を過ごした[11]。そしてスファックスで最初の花嫁を娶った[12]。ここから始まる一連の結婚が彼の旅を特徴的なものにしている[13]。

1326年の早春、3500キロの旅の後イブン・バットゥータはバフリー・マムルーク朝治下のアレクサンドリアの港に着く。そこで2人の禁欲的で敬虔な人物にあっている。1人はシャイフ・ブルハヌッディーン(Sheikh Burhanuddin)、いわく「私にはあなたが世界を旅することが好きな人間におもえる。あなたはインドにいる私の門弟ファリドゥッディーン(Fariduddin)、シンドにいるルコヌッディーン(Rukonuddin)、そして中国にいるブルハヌッディーン(Burhanuddin)を訪れるだろう。よろしく伝えておいてほしい」[14]。彼はイブン・バットゥータが世界の旅人となることを予言していたのだと考えられている。もう一人の敬虔な人物、シャイフ・ムルシドはイブン・バットゥータの見た夢に対し、彼は世界の旅人になることになっている、と解釈を与えている[15][16]。彼は数週間をこの付近の観光に費やし、内陸のカイロへむかった。マムルーク朝の首都であり、重要な都市である。カイロには約ひと月滞在し[17]、彼は比較的安全なマムルークの領内にて、この旅の中で幾度も行われる最初の遠回りを行った。すなわち通常知られているメッカに向かう3つの道のうちイブン・バットゥータは最も旅行者の少ない、ナイル河谷を遡上し、その後東へ向かい、紅海の港街アイザーブを経由するルートを選んだ[注釈 3]。しかし街に近づくと反政府勢力に追い返されてしまった[19]。

イブン・バットゥータはカイロに戻り、そしてマムルーク支配下のダマスカスへと2回目の遠回りをした。1回目の旅で出会った聖人が、イブン・バットゥータはシリア経由でしかメッカにはたどり着けないと予言を残していたためだった[20]。この遠回りにはヘブロン、エルサレム、ベツレヘムなど道中に聖地が点在しているという利点もあった。マムルーク朝は巡礼者のための治安確保に骨身を惜しまなかった。この権力の後押しが無ければ身包み剥がされ、殺害される旅行者で溢れていたことであろう[21][注釈 4]。

断食月の1か月をダマスカスで過ごしたのち、彼はキャラバンに参加して1300キロ南の預言者の町マディーナに向かい、イスラム教の預言者ムハンマドの墓を訪れる。そこで4日を過ごしたあと、彼の巡礼の終着点であるメッカへ向かった。これ以降イブン・バットゥータは、イスラーム社会においてハーッジーの尊称を帯びることが許されるようになった。ここで帰路に就くよりもむしろイブン・バットゥータは旅を続けることを選び、次の目的地を北東、モンゴル帝国のイルハン朝に定めた[26]。

イラクとペルシア

[編集]

メッカでひと月を過ごした後の1326年11月17日、アラビア半島を横断してイラクへ戻る大規模な巡礼キャラバンに参加した[27]。一行はまず北のマディーナへ向かった。日中を避け夜に旅を続け、やがて北東へと進路を変える。ナジュド平野を横断し、ナジャフへとたどり着いた。2週間の旅であった。ナジャフではアリー廟を訪れている[28]。

その後バグダードへ向かうキャラバンと別れイブン・バットゥータは、ペルシアに入り6ヶ月の回り道をする。ナジャフからワースィトへ、そしてチグリス川を南下してバスラを訪れる。そこからザグロス山脈を越えエスファハーンへ向かう。そして南へ向かいシーラーズを訪れる。シーラーズはモンゴルの侵略の際にも破壊を免れて繁栄を誇っていた。ようやく彼は山道を戻り1327年6月、バグダードへ到着する[29]。バグダードはいまだ街の至るところにフレグが1258年の侵略の際に残した破壊の痕跡が残っていた[30]。

バグダードにて彼はイルハン朝最後の君主アブー・サイードが大勢の従者を引き連れて街を北へ向かうところを目撃している[31]。イブン・バットゥータはしばらくそのロイヤル・キャラバンに随行し、その後にシルクロードを北へと向かい、タブリーズを訪れた。モンゴルへの道を開いた最初の街であり、この地域の他の交易都市はモンゴルにより徹底的に破壊されていたため、タブリーズは交易の要衝となっていた[32]。

おそらく7月、イブン・バットゥータは再びバグダードへ向けて出発した。途中チグリス川に沿って北方へ足を伸ばす。モースルではイルハン朝の知事に客人としてもてなされた[33]。現在のトルコの都市ジズレ、マルディンに立ち寄る。シンジャールの近くの山にある庵にてクルド人の神秘主義者に会い銀貨をもらった[注釈 5][36]。モースルに戻り、彼は南方バグダードにてメインキャラバンと合流する予定の巡礼キャラバンに参加する。合流後はアラビア砂漠を越えてメッカにいたる。下痢を伴った病気で消耗しきった2回目のハッジとなった[37]。

アラビア半島

[編集]

イブン・バットゥータはしばらく(旅行記に照らせば1327年9月から1330年の秋までの3年間)メッカにとどまった。しかし時系列の問題から、論評者たちは1328年のハッジ(巡礼月)の後に旅立ったと考えている[注釈 6]。

1328年か1330年のハッジの後、紅海に面するジッダを訪れる。その後彼は海岸に地域特有の南東の風に逆らいながら小船を乗り継ぎゆっくりと海岸に沿って南下した。ラスール朝統治下のイエメンに入ると、ザビードを、そしてタイズを訪れた。タイズではラスール朝のマリク(すなわち王)のムジャーヒド(Mujāhid Nūr al-Dīn Alī)に謁見している。イブン・バットゥータはサナアに立ち寄ったとも記録しているが、実際に訪れたかどうかは疑わしい[38]。タイズからは直接交易の要衝アデンへ向かったと考えるのが現実的である。アデン着は1329年か1331年と考えられる[39]。

ソマリア

[編集]

アデンよりイブン・バットゥータはソマリアのゼイラに向かう船に乗った。ゼイラからソマリアの海岸をさらにくだりグアルダフィ岬を訪れる。それぞれで1週間を過ごした。その後、ビラード・バルバル(アフリカの角地方)において当時最大の都市であったモガディシュを訪れる[40][41][42]。

イブン・バットゥータの訪れた1331年、モガディシュは繁栄の絶頂にあった。彼はモガディシュを裕福な商人の多い「極めて巨大な都市」と描写、エジプトを含む各地から持ち込まれる高品質な織物についても触れている[43]。 街はソマリアのスルターン、アブー・バクル・イブン・サイクス・ウマル(Abu Bakr ibn Sayx 'Umar)[要検証]について書き残している[44][45]。それによればアブー・バクル・イブン・サイクス・ウマルはビラード・バルバルの北部の出身でソマリ語(イブン・バットゥータの言によればバナディール州訛りのソマリ語)とアラビア語を同程度に流暢に話した[45][46]。さらにワズィール(宰相)、法律家、将軍、宦官に加え意のままに動く取り巻きを従えていたと記している[45]。

スワヒリ海岸

[編集]

イブン・バットゥータは船で、当時ビラード・アル=ザンジュ(ザンジュの地)[47]と呼ばれていたスワヒリ海岸を南下した。夜通し船に揺られ、島にある都市モンバサに上陸する[48]。当時まだ比較的小さな街であったが、翌15世紀には重要な都市となる[49]。さらに海岸沿いの旅をつづけ、島にある都市キルワ(現在のタンザニア領)を訪れる。キルワは金の貿易の要衝となっていた[50]。彼はこの都市を「最も美しく設計された街のひとつ、すべての建物は木で作られ、ディース葦(dīs reed)で屋根が葺かれている」と記録している[51]。

イブン・バットゥータはキルワ王国に1330年に着いたと記録を残している。そしてそのスルターン、アブー・ムワーヒブ・ハサン・ブン・スライマーンの謙虚で敬虔な人柄を好意的に描写している。スルターンは名高い建国者アリー・ブン・ハサン・シーラーズィーの子孫である。他にもスルタンの威光が北はマリンディから南はイニャンバネ市に及んでいること、整然と整えられた街並みに心を動かされたこと、それこそがキルワの繁栄の秘訣であろうという彼の考えなど、踏み込んだ感想をのこしている。コーラル・ラグ(サンゴ由来の石灰岩)で造られた宮殿と拡張されたキルワのグレート・モスクの歴史はこの時代から始まっている。モンスーンの向きが変わるのにあわせて、イブン・バットゥータはアラビア半島へと戻る。まずはオマーン、そしてホルムズ海峡を通過し、1330年(あるいは1332年)のハッジにメッカへ戻った。

アナトリア

[編集]

3度目のメッカ巡礼の後、イブン・バットゥータはムスリムのムハンマド・ビン・トゥグルクが治めるデリー・スルターン朝にて職を探すことに決める。1330年(あるいは1332年)の秋、陸路でのインド入りを意図し、セルジューク帝国の支配下にあったアナトリア半島に向けて旅立った[52]。紅海を渡り、東部砂漠を横切り、ナイル河谷に出る。そこから一路カイロに向けて北上、さらにカイロからシナイ半島を抜けてパレスチナ、さらに北上し、1326年に彼が訪れたいくつかの街を抜けた。シリアの港街ラタキアにてジェノヴァ共和国の船が彼(と彼の道連れ)を拾ってアランヤまで運んだ[53]。この街は現在のトルコ南海岸に当たる。その後彼は海岸沿いを西へ進みアンタルヤにたどり着く[54]。アンタルヤで彼は半宗教組織、フィチャン協会(fityan associations)のメンバーと出会う[55]。これは当時アナトリアの多くの街に存在した13世紀、14世紀のこの地域に特有の組織で、メンバーは若い職人からなりアキス(Akhis)の称号を持つものか組織のリーダーを務めた[56]。この協会は旅人を歓迎することを理念として掲げており、イブン・バットゥータは彼らのもてなしにいたく感銘を受けた。その後イブン・バットゥータはアナトリア地域の25以上の街でフィチャン協会の宿泊所を利用している[57]。アンタルヤからはハミド侯国の首都エイルディルを目指した。彼はラマダン(1331年6月あるいは1333年5月)をこの街で過ごした[58]。

これ以降、旅行記におけるイブン・バットゥータのアナトリアでの足跡は混乱を来たす。イブン・バットゥータはエイルディルから西方へ向かいミラスを訪れる。その後東へ420キロ、エイルディルを飛び越えてコンヤを訪れる。そのまま東方面へ旅を続けエルズルム、そこから1160キロ戻りビルギ、つまりミラスのすぐ北に戻ってくる[59]。歴史家たちはイブン・バットゥータは実際に中央アナトリアのいくつかの都市を巡ったものの、旅行記の記述が時系列に沿っていないものだと考えている[60][注釈 7]。

中央アジアと南アジア

[編集]

スィノプから海路でジョチ・ウルス領のクリミア半島へ到着。港街アゾフにてハンのアミールに出会う。その後豊かな大都市マジャルを訪れる。そしてマジャルからウズベク・ハンのオルドを訪問するために出発。この当時、ハンのオルドはベシタウ山の近くにあった。その後ブルガール(Bolghar)へ向かう。この街が彼の旅のなかでの北限となった。夏の夜が(亜熱帯出身者からすれば)極端に短いと記録している。その後ウズベク・ハンのオルドに戻り、彼らとともにアストラハンまで移動した。

彼はこの地域の夜の短さに関してエピソードを書き残している。イブン・バットゥータはラマダン月にブルガールに到着するや否やマグリブ・サラート(日没の礼拝)を告げるアザーンを聞き、そのまま礼拝に参加した。そしてそのすぐ後に夜の礼拝(イシャー)、続いてラマダンの礼拝(Tarawih)を行った。これら一連の礼拝の後、彼は少し体を休めようとした。しかしそうこうしていると彼の道連れがやってきて、夜が明けるのでスフール(断食に備えて摂る夜食)を摂るようにとせかす。スフールを食べ終えるや、ムアッジンが夜明け前の礼拝(ファジュル)を告げた。彼は一睡する暇もなかった。ブルガール滞在中彼は「ディヤーリー・ズルーマート」(「闇の地」の意)を訪れてみたいとも書き残している。その地は遍く雪で覆われていて(シベリア北部のこと)唯一の移動手段は犬ぞりである。神秘的な人々が暮らし彼らは姿を見せることを嫌う。それでも彼らは南方の人々と奇妙な方法で交易を行っている。南の商人は夜にさまざまな商品を開けた雪原に並べておき、自分たちのテントに戻る。そして翌朝その場所にもどると商品はその神秘的な人々に持ち去られ、代わりにコートなど冬の衣類の素材となる上等な動物の毛皮が置かれている。この交易は神秘的な人々と商人がお互いの顔を見ることなく行われる。イブン・バットゥータは商人ではないしそれほど値打ちのある旅に思えなかったので「ディヤーリー・ズルーマート」への寄り道は差し控えた[63]。

アストラハンに着くと、ウズベク・ハンは妊娠中の后の一人、東ローマ皇帝アンドロニコス3世パレオロゴスの娘バヤルン妃(Princess Bayalun)にコンスタンティノープルへ出産のための帰郷を許可する。イブン・バットゥータは頼み込んでコンスタンティノープルへ向かう一行に同行させてもらった。これがイスラム世界を出た最初の旅となった[64]。

1332年(あるいは1334年)も終わりに差し掛かったころにコンスタンティノープルに到着。彼は東ローマ帝国のアンドロニコス3世パレオロゴスに謁見している。名高い教会アヤソフィアを訪れ、正教の司祭に旅の中で訪れたエルサレムの話をして聞かせた。ひと月滞在した後、イブン・バットゥータはアストラハンに戻った。その後首都サライを訪れ、スルタンのウズベク・ハンに旅の報告をした。その後カスピ海、アラル海を越えブハラ、サマルカンドを訪れた。そこでまた別のモンゴルの王、チャガタイ・ハン国のタルマシリンのもとを訪れている[65]。そこから彼は南へ向かいモンゴル治世下のアフガニスタンを旅した。そのままヒンドゥークシュ山脈の山道を経てイブン・バットゥータはインド入りを果たした。旅行記で彼はこの山岳地帯の名称と奴隷貿易の関係について触れている[66][67]。いわく、

この後、私は山岳地帯をバーワン(Barwan)の街へ向かった。山道は雪で覆われ凍えるように寒い。この地域はヒンドゥ・クシュ、すなわち「インド人殺し」と呼ばれている。厳しい寒さのために取税人の連れてくる奴隷のほとんどが死んでしまうのが理由だそうだ。—イブン・バットゥータ、Chapter XIII, Rihla - Khorasan[67]

イブン・バットゥータと彼の一行は1333年の9月12日にインダス川に達している[68]これより彼はデリーへ向かいスルタン、ムハンマド・ビン・トゥグルクに謁見している。

南アジア

[編集]

当時ムハンマド・ビン・トゥグルクはその豊かな財力でイスラム世界に名をはせており、彼は支配をより強固なものにする目的でさまざまな学者や、スーフィー、カーディー、ワズィール、そして役人に経済的な支援をしていた。トゥグルク朝はモンゴル帝国の侵攻の後に残った、エジプトのマムルーク朝と同様、数少ないアジアのイスラム国家であった。メッカでの経験が買われ、イブン・バットゥータはスルタンよりカーディーに任命された[69]。しかしながら、彼はイスラム教の浸透していないインドでスルタンのお膝元、デリーを越えてイスラム法の執行を徹底することは難しいと悟る[70]。

サルサティ(Sarsatti)のラージプートの王国からイブン・バットゥータはインドのハンシを訪れる。イブン・バットゥータはハンシの街を以下のように描写している「数多ある美しい街でも最もよく設計され、最も人々がよく集まる街。堅固な城壁に囲まれていて、聞けばこの街を造ったものは偉大な不信心な王という話でタラ(Tara)と呼ばれている」[71]。シンド州に着くとすぐに彼はインダス川の河畔に生息するインドサイについて言及している[72]。

スルタンは当時の感覚からしても理不尽な男で、滞在した6年間にイブン・バットゥータは、信の置ける臣下としてのアッパークラスな生活からさまざま理由から反逆者としての疑いをかけられる状態へと身を落とす。ハッジを理由に旅立つ計画を持ち出すとスルタンは彼を苦境へと落とし込んだ。1347年、元の使節が中国人巡礼者に人気の高かったヒマラヤの仏教寺院の再建の許可を求めにやってくると、イブン・バットゥータはようやくデリーを離れる機会を得た[69]。

イブン・バットゥータは使節としての命を託された。しかし中国への出発点となる港へ向かう道中、彼の大規模な使節団は山賊の襲撃にさらされる[73]。イブン・バットゥータは一団からはぐれ、身包み剥がされ、あわや命すらも失いかける[74]。苦境に陥りながらも彼は10日以内に使節団に追いつき、合流を果たすとグジャラート州のカンバートへの旅を続けた。そこから船でカリカット(現在のコーリコード)へ向かった。2世紀の後にヴァスコ・ダ・ガマが上陸を果たす地である。カリカット滞在中、イブン・バットゥータはこの地の支配者ザモリンに客人として迎えられた[69]。その後コッラムへと船を進める。南海岸で最も活況を極める港のひとつである。カリカットからコッラムまでの日数は10日であった[75]。イブン・バットゥータが岸のモスクに立ち寄っているとき、嵐がやってきて2隻の船団のうちの1隻が沈んでしまった[76]。別の1隻はイブン・バットゥータを残して出航するが、この船は数ヶ月後にスマトラ島の王に拿捕されることとなる。

このままデリーに戻った場合に責任を問われることを怖れたイブン・バットゥータはしばらくの間ナワーヤトのジャマール・ウッディーン(Jamal-ud-Din)庇護の下で南インドにとどまった。ナワーヤトは小さいながらも力のあるスルタン国でアラビア海に面するシャラベイ川河畔に位置する。 現在はウッタル・カンナダ州ホナバー行政区のホサパタナ(Hosapattana)として知られる地域にあたる。しかしやがて起こるこのスルタン王国の転覆の中、イブン・バットゥータはインドを去るよりほかなくなる。中国への旅を続ける決意を固めるが、まずはモルディブへの寄り道からはじめることとした。

彼は当初の予定よりもずいぶんと長い9ヶ月をこの島国で過ごした。彼は仏教国からイスラム化を果たしたばかりのモルディブにとって貴重な人材だった。半ば強引に滞在を求められてこの国で主任カーディを務め、そしてロイヤルファミリーから伴侶を迎えオマル1世と姻戚関係を持った。しかししだいに彼は政治問題に巻き込まれるようになり、彼の厳格なイスラム法の執行に対し奔放な気質の島民がいらだちを募らせるようになると、イブン・バットゥータはモルディブを発った。彼は旅行記の中で島の女性たちが上半身裸で街をうろついていること、それに対するイブン・バットゥータの不満を現地の人々が歯牙にもかけなかったことを記録している[77]。モルディブを発ったイブン・バットゥータはスリランカに向かい、アダムスピークとテナヴァラム寺を訪れた。

スリランカを出航するとすぐに船が沈み始めた。救助にやって来た船は海賊の襲撃に晒されるが、イブン・バットゥータは無事だった。彼はスリランカの岸で途方に暮れ、苦労してやっとのことでインドのマドゥライ王国までもどる。短命のマドゥライ・スルターン朝、ギヤースッディーン(Ghiyas-ud-Din Muhammad Damghani)の朝廷にしばらく滞在する[78]。その後彼は再びモルディブへ渡り、中国のジャンク船に乗りこんだ。まだ中国へ向かう使者としての使命を全うする意思を持っていた。

彼は現在のバングラデシュ、チッタゴンの港に上陸する。イブン・バットゥータはシャー・ジャラール(Shah Jalal、スーフィズムの指導者)に会うためにシレットに向かうことにした。チッタゴンからカマル(Kamaru)の山々を越えてシレットに至る1ヶ月の旅路である。当時のイスラム世界ではシャー・ジャラールはこの骨折りに値するほど高名な人物であった。シレットへの旅の途中シャー・ジャラールの弟子たち数人に声をかけられる。彼らはイブン・バットゥータを案内するために何日も前から待っていた。1345年のシャー・ジャラールとの面会について、シャー・ジャラールは背が高く、細身で顔色はよく、洞窟のモスクで暮らしている。ミルク、バター、ヨーグルトのためのひつじを一頭だけ所有し、その他には財を持たないと記録している。また、取り巻きは外国人であり、強さと勇敢さで知られていた。たくさんの人々が教えを請うためにシャー・ジャラールのもとを訪れる、等々記している。イブン・バットゥータはさらに北へ向かいアッサム州を訪れた後、中国へのルートに戻った。

東南アジア

[編集]

1345年イブン・バットゥータは現在のスマトラ島北部アチェ州に位置するサムドラ・パサイ王国を訪れた。イブン・バットゥータはこの国の統治者について触れている。彼によれば、スルターンの名前はマリク・ザーヒル・ジャマールッディーン、敬虔なムスリムで宗教的義務は最大限熱心に行い、しばしば地域の精霊信仰勢力に対して軍事行動をとっている。彼はスマトラ島について樟脳、ビンロウ椰子、クローブ、スズが豊かな島であると描写している。イブン・バットゥータはサムドラ・パサイ王国の人々が属する法学派についてはシャーフィイー学派であると記録している。これは彼が実際に見てきたインド沿岸地域のムスリムに近い学問で、とりわけマラバール海岸のムスリム(マッピラ)もシャーフィイー学派に属していた。当時サムドラ・パサイ王国はダール・アル=イスラーム(イスラームの家)の限界で、これ以上東にムスリムの統治する領域は存在しなかった。彼はスルタンの客人として、この木製の城壁に守られた街で2週間をすごした。スルタンはイブン・バットゥータに物資を提供し、スルタン所有のジャンクで彼を中国へ送り出した[79]。

イブン・バットゥータは船でマレー半島のムラカ州に向かった。旅行記の中でムル・ジャウィ(Mul Jawi)と記録しているこの地で、統治者の客人として3日をすごしている。そしてまた船を出しベトナムのポー・クロン・ガライへ向かった。旅行記の中ではカイルカリ(Kailukari)として記されており、ごく短時間であるがこの地域の姫ウルドゥジャ(Urduja)に会ったと記されている。彼女はアラビア書道でバスマラを書いて見せた。イブン・バットゥータは彼女の一族は元と敵対していると記している[80]。ポー・クロン・ガライを後にし、彼はついに中国福建省泉州市に入港を果たす。

中国

[編集]

1345年、モンゴル治世下の中国福建省泉州。イブン・バットゥータはまず、現地ムスリムがこの街をザイトゥーン(Zaitūn、アラビア語でオリーブ)と呼んでいると言及している。しかし彼はどこにもオリーブを見つけることはできなかった。 続いて彼は外国人のポートレイトを描いている似顔絵師と、彼らの巧みな技術について触れている。イブン・バットゥータは彼らの描く似顔絵はセキュリティ目的に使われると記している。イブン・バットゥータはこの街の職人と彼らの作る絹織物、磁器、そしてプラム、スイカといった果物、そして紙の通貨の利便性に賛辞を送っている[81]。泉州における巨大船舶の製造工程について[82]、さらには中国料理と食材、たとえばカエルやブタなど、イヌが食材として市場で売られていること、中国のニワトリが大きいことなどについて書き残している。

泉州にてイブン・バットゥータはこの地のカーディー、シャイフ・アル=イスラーム(Sheikh al-Islam)に歓待を受けた。さらにはイスラム商人のリーダーが旗、太鼓、トランペットと楽団を引き連れてイブン・バットゥータに会いに来た[83]。彼は、ここ泉州ではムスリムはいくつかのコミュニティに別れて暮らし、それぞれが自分たちのモスクとバザールと病院持っている、と記録している。彼はここ泉州で2人の高名なペルシア人に会った。ブルハーヌッディーン・カーゼルーニーとシャラフッディーン・タブリーズィーである[84]。この2人は『元史』に「至正十七年三月(1357年)に泉州で反乱を起こした」と記される[注釈 8]、賽甫丁(サイフッディーン)と阿迷里丁(アミーリッディーン)である可能性が指摘されている(ジェフ・ウェイドによる推測)[85]。滞在中彼は清源山に登り、洞窟に著名な道教の僧侶を訪ねている。

その後彼は海沿いに南下し広州を訪れ、その街の裕福な商人のもとで2週間を過ごした[86]。

広州から北へ泉州にもどり、福州へと向かう。イブン・バットゥータは福州でザヒールッディーン・クルラーニーと宿をともにし、セウタ出身のキワームッディーンなる人物と、同様にセウタ出身で中国で財を成した商人ブシリーを訪れる。ブシリーはイブン・バットゥータと連れ立って杭州へ向かい、そして元朝の皇帝トゴン・テムルへの贈りものの購入費用を肩代わりした[87]。

イブン・バットゥータは杭州を彼が見てきた中でも最大級の都市とし[88]、そしてこの街の魅力について触れている。いわく、美しい湖を湛え、なだらか緑の丘に囲まれている[89]。ムスリムの居住する一角にも言及し、彼はエジプトに起源を持つ一家のもとに身を寄せていた[87]。杭州滞在中たくさんのよく設計され、きれいに塗装され、色彩豊かな帆を持ち、シルクの日よけをもった木製の船が運河に集まっているのを見ていたく感動したことを記録に残している。彼はカータイ(Qurtai)という名の元朝の地方行政官の晩餐会に呼ばれている。イブン・バットゥータによれば、この行政官は現地中国人の召喚魔術に大変興味を持っていた[90]。また彼は太陽神を信仰する現地の人々についても言及している[91]。

彼は京杭大運河を小船で上りながら、畑やラン、黒い絹の衣を纏った商人たち、花柄の絹の衣を纏った婦人たち、やはり絹を纏った僧たちを見た[92]。北京ではイブン・バットゥータははぐれたデリー・スルターン朝の使節を名乗り、元朝ボルジギン氏、トゴン・テムルの宮廷に招かれる。イブン・バットゥータはトゴン・テムルについて、中国の一部の人々から崇拝されていると描写している。大都の宮殿は木造で、統治者の第一夫人(奇皇后)は彼女を称える行進を行わせた、と記録している[93][94]。

イブン・バットゥータはまた泉州から60日のところにゴグとマゴグを防ぐ大城壁があると記している[95]。これは、万里の長城に関する情報を聞いたイブン・バットゥータが、イスカンダル双角王の築いた城壁の伝説と結び付けたものである[95]。

イブン・バットゥータは北京から杭州へ戻り、福州へと旅を進めた。泉州に戻るとすぐにサムドラ・パサイ王国のスルタン所有のジャンクに乗り込み、東南アジアを目指した。しかし船の乗組員に法外な額の報酬を要求され、彼が中国滞在中に工面した蓄えをほとんど失ってしまった[96]。

帰郷とペスト

[編集]1346年に泉州に戻るとイブン・バットゥータはモロッコに帰る決心をする[97]。インドのカリカットに着くと、もう一度ムハンマド・ビン・トゥグルクを訪ね慈悲を請うべきかと逡巡するが、そのままメッカへと向かうことにした。バスラへ向かう航路でホルムズ海峡を通る。そのときにイルハン朝の最後の君主アブー・サイードがペルシアで死亡したことを知る。イルハン朝はこのあとに起こるペルシア人とモンゴル人との間の激しい内戦により崩壊することになる[98]。

1348年、イブン・バットゥータは最初のハッジのルートをなぞるつもりでダマスカスに立ち寄る。そこで彼の父が15年前に他界していたことを知る[99]。そして続く翌年からしばらくの旅は「死」が支配的なテーマとなった。黒死病の流行が中東を襲い、彼はまさにペストの支配するシリア、パレスチナ、アラビア地域に居合わせていた。メッカに到着すると、彼はモロッコへ帰る決断をする。タンジェの家を発ってから実に四半世紀が経とうとしていた[100]。帰り道にサルデーニャへ最後の寄り道をした。1349年フェズを通ってタンジェへの帰郷を果たす。彼は彼の母もまた数ヶ月前に他界していたことを知る。[101]。

アンダルスと北アフリカ

[編集]

ついに帰郷を果たしたイブン・バットゥータだが2、3日も滞在するとすぐにタンジェを離れることになる。これはムーア人の支配するイベリア半島のアンダルスを旅するきっかけとなった。当時カスティーリャ王アルフォンソ11世はジブラルタルへの攻撃を仄めかしていた。1350年、その攻撃から港を守る目的でイスラム教徒のグループがタンジェを旅立った。そこにイブン・バットゥータも参加した[102]。しかし彼らが到着するまでにペストがアルフォンソ11世を殺したために侵略の恐れは無くなった。彼はそのままアンダルスの観光旅行へと目的を変え、バレンシア王国をめぐり、グラナダでアンダルスの旅を終える[103]。

アンダルスを後にした彼はモロッコを旅する決断をする。家へ帰る途中でしばらくマラケシュに滞在した。かつての首都マラケシュはペストと、フェズへの遷都によりほとんどゴーストタウンのようだった[104]。

もう一度彼はタンジェに戻るが、ほんのしばらく滞在しただけでまた旅にでることになる。時は戻るが1324年にイブン・バットゥータが初めてカイロを訪れた2年前、西アフリカのマリ王国の皇帝(マンサ)マンサ・ムーサがまさにその街をハッジの為に訪れていた。途方も無い量の金を彼の国から持ち込んだマンサ・ムーサの巡礼は当時カイロでセンセーションを巻き起こしていた。イブン・バットゥータは旅行記の中でこのエピソードには触れなかったものの、当時のカイロでマンサ・ムーサの話を耳にしていたとしても不思議はない。彼はサハラ砂漠を越えた向こう側にあるこのイスラム国家を次の目的地とした。

マリとトンブクトゥ

[編集]

1351年の秋にイブン・バットゥータはフェズを出発し、現在ではサハラ砂漠の北限となっている街、シジルマサへ向かった[105]。この街で彼はラクダを何頭か購入し4ヶ月を過ごした。1352年2月、彼はキャラバンを伴って再び出発、25日をかけてタガーザーの塩原にたどり着く。この地域では建物はすべて塩のブロックでできている。ここではマッスーファ族(Masufa)の奴隷が塩を切り出し、ラクダで運び、建物を造る。タガーザーは交易の要衝でマリで産出される金に溢れていたが、イブン・バットゥータはあまり良い印象を持たなかった。ハエに悩まされ、水はしょっぱいと記録している[106]。

タガーザーに10日滞在したあと、キャラバンはターサラフラー(Tasarahla、おそらくBir al-Ksaib[注釈 9])のオアシスに向かった[107]。そこに準備のために3日滞在する。ここからこの広大な砂漠を縦断する旅で最後の、そして最も難しい区間が始まる。ターサラフラーから、まずはマッスーファ族の先行隊がウアラタのオアシスに向け出発、彼らはそこで水を調達して4日目の地点までもどり本体と合流する。ウアラタはサハラ交易ルートの南の終点で、ちょうどこのころにマリ帝国の支配下に入っていた。キャラバンはシジルマサから1600キロの行程に2ヶ月を費やした[108]。

ここからイブン・バットゥータはナイル川と彼が思い込んでいた川、すなわちニジェール川に沿って南西へと旅をつづけ、マリ帝国の首都にたどり着く[注釈 10]。彼は1341年より在位しているマンサ・スライマーンに謁見する。イブン・バットゥータは女奴隷、召使、さらにはスルタンの娘たちまでもが肌の一部を露出させた格好をしていることがムスリムらしくないと、不満をもらしている[110]。2月には首都を離れ、現地のムスリム商人とともにラクダでトンブクトゥを訪れた[111]。トンブクトゥは翌15世紀、16世紀にはこの地域でもっとも重要な都市となるが、イブン・バットゥータが訪れたこのときはまだ小さな街だった[112]。この旅でイブン・バットゥータは生まれて初めてカバを目にする。カバは地元のかこから怖れられていて、丈夫な綱が取り付けられた槍で狩られる、と記録している[113]。トンブクトゥに少し滞在した後、彼はピローグという丸木舟でニジェール川を下り、ガオを訪れた。当時ガオは重要な交易の要衝であった[114]。

ガオでひと月を過ごした後、彼は大きなキャラバンに参加してタカッダー(タケッダ)のオアシスを目指した。砂漠を越える旅の中で彼はモロッコのスルタン、アブー・イナーン・ファーリスからのメッセージ、家に帰るようにとの命令を受け取る。彼は1353年の9月に、600名の女奴隷を輸送する巨大キャラバンとともにシジルマサへ向けて出発した。そして1354年の初旬にモロッコに戻っている[115]。

イブン・バットゥータのこのアフリカの旅の記録はイスラム教が西アフリカへと波及していく過程を覗かせてくれる貴重な資料となっている[116]。

旅行記

[編集]

1354年に家に戻るとイブン・バットゥータはモロッコ、マリーン朝のスルタン、アブー・イナーン・ファーリスのすすめでイブン・ジュザイイに旅の記録を書き取らせた。イブン・ジュザイイは学者でイブン・バットゥータとはグラナダで出会っている。彼の書き留めた記録がイブン・バットゥータの旅を知る唯一の資料となっている。原稿は『諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物』とタイトルがつけられているが、リフラ(Rihla、旅の意)という通称で知られている[117]。

29年に及ぶ旅の中でイブン・バットゥータが記録を取っていたという話はでてこない。イブン・バットゥータの旅の話を口述筆記するという話になると彼の記憶と先人の旅行家たちの記録だけが頼りとなる。 ダマスカス、メッカ、メディナなどの中東地域の記述では彼は明らかに150年ほど前に書かれたイブン・ジュバイルの旅行記から引用している[118]。同様にほとんどのパレスチナの記述は13世紀の旅行家ムハンマド・アル=アブダリ・アル=ヒヒ(Mohammed al-Abdari al-Hihi)の記述からの引用である[119]。

東洋学者たちは彼が、記録したすべての街を訪れたとは信じていない。イスラム世界に関する記述に説得力を持たせるために噂に聞いた話や先人たちの残した記録を使って潤色を加えたものとして議論をしている。例えばサライからブルガール(Bolghar)までヴォルガ川を上ったという事実はまずありえないと考えられている[120]。その他にも、たとえばイエメンのサヌア[121]、ホラーサーンのバルフからバスタム(Bastam)へ至る旅[122]、アナトリアの旅[123]など、深刻な疑惑を抱える記述も見られる。中には本当は中国にすら行っていないのではないかと疑う学者もいる[124]。インド以東の旅行記には、巨鳥や犬頭人の記述、歴史との相克など数々の疑問点が存在する。しかしながら、たとえこの旅行記が厳密に著者の個人的な体験に沿ったものでないにしても14世紀の世界を描写する重要な資料となっている。

旅の中でイブン・バットゥータはたびたびカルチャーショックを受けている。正統なイスラム文化をバックグラウンドに持つ者にとってはイスラム化されて間もない地域の人々と価値観が合わないということがしばしばあったようだ。たとえば彼はテュルク系民族やモンゴル人の女性の享受している自由や社会的地位に驚いている。バザールでみたトルコ系のカップルに関して、男の方はまるで奴隷のように見えたが実は旦那だったというエピソードを書き残している[125]。服装に関しても、モルディブやサハラ以南は肌を露出しすぎると言及している。

1355年の旅行記完成以降、イブン・バットゥータの生涯はほとんど知られていない[126]。歴史家イブン・アル=ハティーブは、イブン・バットゥータがラバト近郊のターマスナーで法官のムタワッリー(意見のまとめ役)を務め、1368年/69年に在職中に没したことを伝えている[127]。

原稿と出版

[編集]19世紀の初頭にドイツの探検家ウルリッヒ・ヤスパー・ゼーツェンが中東にて94ページのイブン・ジュザイイの原稿の要約版を手に入れるまで、イスラム世界を除いてはイブン・バットゥータは知られていなかった。1808年、ゼーツェンは入手した不完全な写本に基づいて、その大まかな内容をヨーロッパに報告した[128]。ゼーツェンが入手した写本は、1818年にドイツの東洋学者ヨハン・コーゼガルテン (Johann Gottfried Ludwig Kosegarten) が3冊の抄本として出版し、訳文もつけた[128][129]。また、門下のアペッツが翌年に4冊目の補編を出版した[128][130]。東洋学者シルヴェストル・ド・サシ (Silvestre de Sacy) が学術紙に長い論評を寄せると、フランスの学者たちはフランスでの出版を期待して色めき立った[131]。

スイスの旅行家ヨハン・ルートヴィヒ・ブルクハルトが新たに3冊の要約版を入手し、彼の死後ケンブリッジ大学に寄贈された。1819年にはヨハン・ルートヴィヒ・ブルクハルトの遺稿として簡潔な論評が発表された[132]。アラビア語の原稿がサミュエル・リー (Samuel Lee (linguist)) により英訳され1829年、ロンドンにて出版された[133]。

1830年、フランス占領下のアルジェリアにてパリのフランス国立図書館は2冊の完全版を含む5冊の原稿を入手した[注釈 11]。うち第2部のみ残っている1冊の原稿は1356年のものでイブン・ジュザイイの自筆のものでは無いかと考えられている[138]。フランス国立図書館の原稿は、まず、アイルランド系フランス人の東洋学者ド・スラーヌ (Baron de Slane) が1843年にイブン・バットゥータのビラード・アッ=スーダーン(西アフリカ)への旅をフランス語に訳した際に使用された[139]。次に、フランスの学者シャルル・ドゥフレメリ (fr:Charles Defrémery) とベニアミノ・サンギネッティ(Beniamino Raffaello Sanguinetti)もこのフランス国立図書館の原稿を底本として校訂を行ったうえでアラビア語の原文にフランス語の対訳を付けた4巻本を、1853年の初頭に発表した[140]。この校訂本は通称「パリ本」と呼ばれ、非常に質が高いと評価されている。後述する日本語訳版も含め、各国語への諸翻訳において底本とされている。なお、ドゥフレメリとサンギネッティは冒頭でサミュエル・リーの注釈を評価しながらも、翻訳に関しては極単純な言い回しでさえも正確性に欠けていると批判した[注釈 12]。

1929年、サミュエル・リーの翻訳の出版からちょうど1世紀、歴史学者で東洋学者であるハミルトン・ギブ (Hamilton Gibb) は、パリ本に基づいてアラビア語から英語に抄訳し発表した[142]。ギブは1922年、ハックルート学会(Hakluyt Society)に旅行記の注釈付き英語完訳の出版を提案する[143]。彼は旅行記をパリ本の体裁に沿った形で4巻にわけた形での翻訳を予定した。第1巻は1958年に出版された[144]。ギブは3巻までを完成させた後1971年にこの世を去った。4巻はチャールズ・ベッキンガム(Charles Beckingham)が引継ぎ、1994年に出版された[145]。

イブン・バットゥータの旅行記(通称リフラ)の最初の日本語訳は前嶋信次訳(河出書房、初版1954年8月10日)で、やはりパリ本を底本に全体の四分の一を抄訳したもの[146]。ハミルトン・ギブによる抄訳の英語版(Ibn Batuta Travels in Asia and Africa, 1929)を探したが、同版が入手出来ず未参照で、ギブ訳版とは訳した箇所に違いがある[128]。前嶋の弟子家島彦一が完訳を行い、1996年から2002年にかけ平凡社東洋文庫全8巻で刊行された。

イブン・バットゥータが語った主な地域、事物

[編集](伝聞も含まれる)

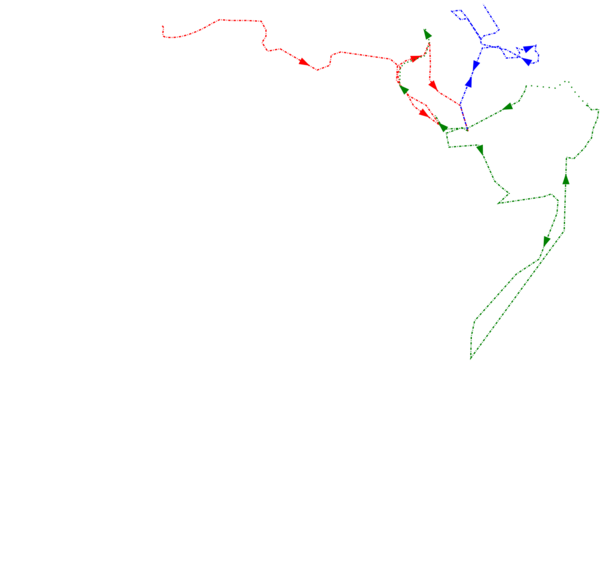

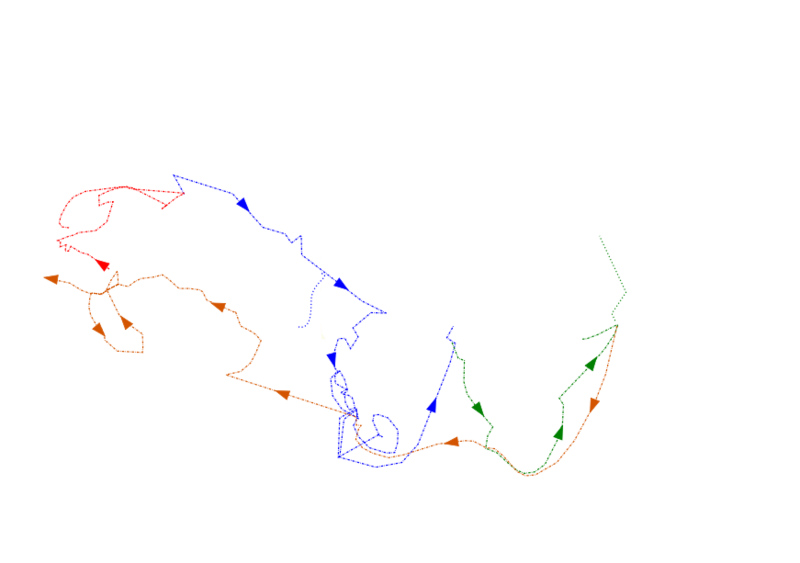

1325年–1332年の旅程

[編集]1332年–1346年の旅程

[編集]1349年–1354年の旅程

[編集]著作

[編集]- 日本語訳

- 各・題名は異なるが、いずれも『諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物』の訳書。

- 『大旅行記』全8巻、イブン・ジュザイイ編、家島彦一訳注、平凡社〈東洋文庫〉、1996-2002年。NCID BN14503129。

- 抄訳版

- 『三大陸周遊記』 前嶋信次訳、角川書店〈角川文庫〉、1961年、NCID BN05474664。新装復刊1989年11月。ISBN 978-4043017010

- 『三大陸周遊記 抄』 前嶋信次訳、中央公論新社〈中公文庫BIBLIO〉、2004年3月。ISBN 978-4122043459

- 『三大陸周遊記』 前嶋信次訳、河出書房新社〈世界探検全集02〉、2023年5月。ISBN 978-4309711829

- 改訂新版(高野秀行 解説、電子書籍も刊)、初刊は1954年、改版1977年

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ イブン・バットゥータの広範な旅程をなぞった後にNehruは以下のように語っている。「これは現代の利便性をもってしても容易には達成しがたい旅の記録である。――いずれにせよ、イブン・バットゥータは史上もっとも偉大な旅行家に違いない」。

- ^ これら外国人はイッズィーヤ(ʿazīz/aʿizza,ʿizzīya)と呼ばれた。イッズィーヤとは"貴人達"を意味し、外国人人材への敬称だった[4]。

- ^ アイザーブは紅海西岸の街、座標は北緯22度19分51秒 東経36度29分25秒 / 北緯22.33083度 東経36.49028度。[18]

- ^ イブン・バットゥータは1326年7月16日にカイロを発ち、3週間後の1326年8月9日にダマスカスに着いている[22]。そして彼はこのパレスチナを横切るルートを点在する20以上の都市を複雑に線で結ぶようなルートで記録している。この時代に3週間で回ることができるとは考えがたく、Gibb(1958)とHrbek(1962)はイブン・バットゥータが後にこの地域を訪れたときのことと混同していたのだろうと仮定している[23][24]。Elad(1987)はイブン・バットゥータのパレスチナの描写のほとんどはオリジナルではなく、この時代すでに旅行記となっていたMohammed al-Abdariの(イブン・バットゥータのあずかり知らぬところで行われた)コピーであると説明している。これらのことから、この地域で彼がとったルートを特定することは不可能である[25]。

- ^ イブン・バットゥータのチグリス川沿いの街に関する記述のほとんどは1184年のイブン・ジュバイルの旅行記からのコピーである[34][35]。

- ^ イブン・バットゥータは1327年、1328年、1329年、1330年をハッジのためにメッカで過ごしたと記しているが、彼の滞在に関する情報は比較的少ない。1330年のハッジの後東アフリカに出発、1332年のハッジの前にメッカに戻っている。その後インドに旅立ち、1333年の9月12日にインダス川に到達している。しかし、彼は正確な日付を残していないとはいえ、複雑な旅程の描写と時系列を精査するとインドへの旅は3年くらいは費やしている。したがって彼は、彼の記述よりもメッカを2年早く発っている、あるいは2年遅くインドに到着していると考えるのが妥当である。この問題はGibb 1962, pp. 528–537 Vol. 2、Hrbek 1962、Dunn 2005, pp. 132–133で議論されている。

- ^ この記述は、コピーや創作でなく、旅の中でイブン・バットゥータが何回か行っている寄り道の一環である。予定のルートを離れ寄り道をし、来た道を戻ってオリジナルの旅を再開する。Gibbはこのイブン・バットゥータの旅に見られる寄り道を"さまよい"(ディヴァゲーション)と呼んでいる[61]。アナトリアでのさまよいは信憑性がある。彼はこの間にいくつもの個人的な経験を描写しているし、1330年の11月中旬にメッカを発ち、エルズルムを寄り道してエイルディルに1331年のラマダン、6月8日到着とすると十分な時間がある[60]。一方でGibbはイブン・バットゥータが本当にはるばるエルズルムまで足を延ばしたのかといわれるとにわかには信じがたいとも付け加えている[62]。

- ^ wikisource:zh:元史/卷045(一次史料)。

- ^ Bir al-Ksaib (或いはBir Ounane、またはEl Gçaib)はマリ北部。座標は北緯21度17分33秒 西経5度37分30秒 / 北緯21.29250度 西経5.62500度。オアシスはタガーザーから265キロ南、ウアラタから470キロ北。

- ^ マリ帝国の首都に関しては学者のなかでも議論が続けられていて統一見解がない。John Hunwickはイブン・バットゥータの旅程を研究し、マリ帝国の首都の位置をニジェール川の左側、バマコからミャミナの間と仮定している[109]。

- ^ de Slaneの19世紀のカタログ[134]にも、現代のオンラインのカタログにもこれらの原稿入手の経緯に関する情報は記載されていない[135]。Dunnはこれら5冊の原稿はすべてアルジェリアで見つかった[136]としているが、DefrémeryとSanguinettiは冒頭で、フランス国立図書館は原稿のうちのひとつ(MS Supplément arabe 909/Arabe 2287)をM. Delaporte、モロッコ総領事から手に入れたと記している[137]。

- ^ French: "La version de M. Lee manque quelquefois d'exactitude, même dans des passage fort simples et très-faciles."[141]

出典

[編集]- ^ Dunn 2005, p. 20.

- ^ Nehru, Jawaharlal (1989). Glimpses of World History. Oxford University Press. p. 752. ISBN 0-19-561323-6

- ^ “سبب تسمية ابن بطوطة بهذا الاسم”. 2022年11月7日閲覧。

- ^ 家島彦一「解説」『大旅行記』第5巻、p. 407。

- ^ 家島 2013, p. 18

- ^ a b Dunn 2005, p. 19

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1853, p. 1 Vol. 1; Dunn 2005, p. 19

- ^ Dunn 2005, p. 22

- ^ Dunn 2005, pp. 30–31.

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1853, p. 13 Vol. 1; Gibb 1958, p. 8

- ^ Dunn 2005, p. 37; Defrémery & Sanguinetti 1853, p. 21 Vol. 1

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1853, p. 26 Vol. 1

- ^ Dunn 2005, p. 39

- ^ 家島 2013, pp. 25–26

- ^ Travels of Ibne Batutah translated by H.A.R Gibb

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1853, p. 27 Vol. 1

- ^ Dunn 2005, p. 49; Defrémery & Sanguinetti 1853, p. 67 Vol. 1

- ^ Peacock & Peacock 2008.

- ^ Dunn 2005, pp. 53–54

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1853, p. 105 Vol. 1; Gibb 1958, p. 66; Dunn 2005, p. 53

- ^ Dunn 2005, p. 54.

- ^ Gibb 1958, pp. 71, 118.

- ^ Gibb 1958, p. 81 Note 48.

- ^ Hrbek 1962, pp. 421–425.

- ^ Elad 1987.

- ^ Dunn 2005, pp. 66–79.

- ^ Dunn 2005, pp. 88–89; Defrémery & Sanguinetti 1853, p. 404 Vol. 1; Gibb 1958, p. 249 Vol. 1

- ^ Gibb 1958, pp. 255–257 Vol. 1; Dunn 2005, pp. 89–90

- ^ Dunn 2005, p. 97; Defrémery & Sanguinetti 1854, p. 100 Vol. 2

- ^ Dunn 2005, pp. 41, 97.

- ^ Dunn 2005, pp. 98–100; Defrémery & Sanguinetti 1854, p. 125 Vol. 2

- ^ Dunn 2005, pp. 100–101; Defrémery & Sanguinetti 1854, pp. 128–131 Vol. 2

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1854, pp. 134-139 Vol. 2.

- ^ Mattock 1981.

- ^ Dunn 2005, p. 102.

- ^ Dunn 2005, p. 102; Defrémery & Sanguinetti 1854, p. 142 Vol. 2

- ^ Dunn 2005, pp. 102–103; Defrémery & Sanguinetti 1854, p. 149 Vol. 2

- ^ Dunn 2005, pp. 115–116, 134

- ^ Gibb 1962, p. 373 Vol. 2

- ^ Sanjay Subrahmanyam, The Career and Legend of Vasco Da Gama, (Cambridge University Press: 1998), pp. 120-121.

- ^ J. D. Fage, Roland Oliver, Roland Anthony Oliver, The Cambridge History of Africa, (Cambridge University Press: 1977), p. 190.

- ^ George Wynn Brereton Huntingford, Agatharchides, The Periplus of the Erythraean Sea: With Some Extracts from Agatharkhidēs "On the Erythraean Sea", (Hakluyt Society: 1980), p. 83.

- ^ Helen Chapin Metz (1992). Somalia: A Country Study. US: Federal Research Division, Library of Congress. ISBN 0-8444-0775-5

- ^ Versteegh, Kees (2008). Encyclopedia of Arabic language and linguistics, Volume 4. Brill. p. 276. ISBN 9004144765

- ^ a b c David D. Laitin, Said S. Samatar, Somalia: Nation in Search of a State, (Westview Press: 1987), p. 15.

- ^ Chapurukha Makokha Kusimba, The Rise and Fall of Swahili States, (AltaMira Press: 1999), p.58

- ^ Chittick 1977, p. 191

- ^ Gibb 1962, p. 379 Vol. 2

- ^ Dunn 2005, p. 126

- ^ Dunn 2005, pp. 126–127

- ^ Gibb 1962, p. 380 Vol. 2; Defrémery & Sanguinetti 1854, p. 193, Vol. 2

- ^ Dunn 2005, pp. 137–139.

- ^ Gibb 1962, pp. 413-416 Vol. 2.

- ^ Gibb 1962, p. 417 Vol. 2.

- ^ Gibb 1962, pp. 418-416 Vol. 2.

- ^ Taeschner 1986.

- ^ Dunn 2005, p. 146.

- ^ Gibb 1962, pp. 422-423 Vol. 2.

- ^ Gibb 1962, pp. 424-428 Vol. 2.

- ^ a b Dunn 2005, pp. 149–150, 157 Note 13; Gibb 1962, pp. 533–535, Vol. 2; Hrbek 1962, pp. 455–462.

- ^ Gibb 1962, pp. 533–535, Vol. 2.

- ^ Gibb 1962, p. 535, Vol. 2.

- ^ Safarname Ibn Battutah-vol:1

- ^ Dunn 2005, pp. 169–171

- ^ “The_Longest_Hajj_Part2_6”. hajjguide.org. 13 June 2015閲覧。

- ^ Dunn 2005, pp. 171–178

- ^ a b Ibn Battuta, The Travels of Ibn Battuta (Translated by Samuel Lee, 2009), ISBN 978-1605206219, pp. 97-98

- ^ Gibb 1971, p. 592 Vol. 3; Defrémery & Sanguinetti 1855, p. 92 Vol. 3; Dunn 2005, pp. 178, 181 Note 26

- ^ a b c Aiya 1906, p. 328.

- ^ Jerry Bently, Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (New York: Oxford University Press, 1993),121.

- ^ André Wink, Al-Hind, the Slave Kings and the Islamic Conquest, 11th-13th Centuries, Volume 2 of Al-Hind: The Making of the Indo-Islamic World. The Slave Kings and the Islamic Conquest 11th-13th Centuries, (BRILL, 2002), p.229.

- ^ Gibb 1971, p. 596 Vol. 3; Defrémery & Sanguinetti 1855, p. 100 Vol. 3

- ^ Dunn 2005, p. 215; Gibb & Beckingham 1994, p. 777 Vol. 4

- ^ Gibb & Beckingham 1994, pp. 773–782 Vol. 4; Dunn 2005, pp. 213–217

- ^ “The Travels of Ibn Battuta : Chapter 10”. ibnbattuta.berkeley.edu. 13 June 2015閲覧。

- ^ Gibb & Beckingham 1994, pp. 814–815 Vol. 4

- ^ Jerry Bently, Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (New York: Oxford University Press, 1993),126.

- ^ Dunn 2005, p. 245.

- ^ “Ibn Battuta's Trip: Chapter 9 Through the Straits of Malacca to China 1345 - 1346”. The Travels of Ibn Battuta A Virtual Tour with the 14th Century Traveler. Berkeley.edu. 14 June 2013閲覧。

- ^ Balmaceda Guiterrez, Chit. “In search of a Princess”. Filipinas Magazine. 2013年9月26日閲覧。

- ^ Dunn 2005, p. 258.

- ^ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار,ابن بطوطة,ص 398

- ^ http://www.muslimheritage.com/uploads/China%201.pdf

- ^ Park, H. (2012). Mapping the Chinese and Islamic Worlds: Cross-Cultural Exchange in Pre-Modern Asia. Cambridge University Press. p. 237. ISBN 9781107018686 13 June 2015閲覧。

- ^ Wade, G.; Tana, L. (2012). Anthony Reid and the Study of the Southeast Asian Past. Institute of Southeast Asian Studies. p. 131. ISBN 9789814311960 13 June 2015閲覧。

- ^ Dunn 2005, p. 259.

- ^ a b Dunn, R.E. (1986). The Adventures of Ibn Battuta, a Muslim Traveler of the Fourteenth Century. University of California Press. ISBN 9780520057715 13 June 2015閲覧。

- ^ Dunn 2005, p. 260

- ^ Elliott, Michael (2011年7月21日). “The Enduring Message of Hangzhou”. Time.com 5 November 2011閲覧。

- ^ Gibb & Beckingham 1994, pp. 904, 907.

- ^ Batuta, I.; Lee, S.; Oriental Translation Fund (1829). The Travels of Ibn Batūta. Oriental Translation Committee, and sold 13 June 2015閲覧。

- ^ Rumford, J. (2001). Traveling Man: The Journey of Ibn Battuta 1325-1354. Houghton Mifflin Harcourt. ISBN 9780547562568 13 June 2015閲覧。

- ^ Snodgrass, M.E. (2010). Encyclopedia of the Literature of Empire. Facts on File. ISBN 9781438119069 13 June 2015閲覧。

- ^ Dunn 2005, p. 260.

- ^ a b Gibb & Beckingham 1994, p. 896.

- ^ Dunn 2005, pp. 259–261

- ^ Dunn 2005, p. 261

- ^ Dunn 2005, pp. 268–269

- ^ Dunn 2005, p. 269

- ^ Dunn 2005, pp. 274–275

- ^ Dunn 2005, p. 278

- ^ Dunn 2005, p. 282

- ^ Dunn 2005, pp. 283–284

- ^ Dunn 2005, pp. 286–287

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1853, p. 376 Vol. 4; Levtzion & Hopkins 2000, p. 282; Dunn 2005, p. 295

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1858, pp. 378–379 Vol. 4; Levtzion & Hopkins 2000, p. 282; Dunn 2005, p. 297

- ^ Levtzion & Hopkins 2000, p. 457.

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1858, p. 385 Vol. 4; Levtzion & Hopkins 2000, p. 284; Dunn 2005, p. 298

- ^ Hunwick 1973.

- ^ Jerry Bently, Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (New York: Oxford University Press, 1993),131.

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1858, p. 430 Vol. 4; Levtzion & Hopkins 2000, p. 299; Gibb & Beckingham 1994, pp. 969–970 Vol. 4; Dunn 2005, p. 304

- ^ Dunn 2005, p. 304.

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1858, pp. 425–426 Vol. 4; Levtzion & Hopkins 2000, p. 297

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1858, pp. 432–436 Vol. 4; Levtzion & Hopkins 2000, p. 299; Dunn 2005, p. 305

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1858, pp. 444–445 Vol. 4; Levtzion & Hopkins 2000, p. 303; Dunn 2005, p. 306

- ^ Noel King (ed.), Ibn Battuta in Black Africa, Princeton 2005, pp. 45-46. Four generations before Mansa Suleiman who died in 1360 CE, his grandfather's grandfather (Saraq Jata) had embraced Islam.

- ^ Dunn 2005, pp. 310–311; Defrémery & Sanguinetti 1853, pp. 9–10 Vol. 1

- ^ Dunn 2005, pp. 313–314; Mattock 1981

- ^ Dunn 2005, pp. 63–64; Elad 1987

- ^ Dunn 2005, p. 179; Janicsek 1929

- ^ Dunn 2005, p. 134 Note 17

- ^ Dunn 2005, p. 180 Note 23

- ^ Dunn 2005, p. 157 Note 13

- ^ Dunn 2005, pp. 253 and 262 Note 20

- ^ Gibb 1958, pp. 480–481; Dunn 2005, p. 168

- ^ 家島 2013, p. 29

- ^ 家島 2013, pp. 29–30

- ^ a b c d 前嶋信次訳『三大陸周遊記 抄』訳者解説 382-387頁。

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1853, Vol. 1 p. xiii-xiv; Kosegarten 1818.

- ^ Apetz 1819.

- ^ de Sacy 1820.

- ^ Burckhardt 1819, pp. 533–537 Note 82; Defrémery & Sanguinetti 1853, Vol. 1 p. xvi.

- ^ Lee 1829.

- ^ de Slane 1883–1895, p. 401.

- ^ MS Arabe 2287; MS Arabe 2288; MS Arabe 2289; MS Arabe 2290; MS Arabe 2291.

- ^ Dunn 2005, p. 4.

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1853, Vol. 1 pp. xxiii.

- ^ de Slane 1843b; MS Arabe 2291

- ^ de Slane 1843a.

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1853; Defrémery & Sanguinetti 1854; Defrémery & Sanguinetti 1855; Defrémery & Sanguinetti 1858

- ^ Defrémery & Sanguinetti 1853, Vol. 1 p. xvii.

- ^ Gibb 1929.

- ^ Gibb & Beckingham 1994, p. ix.

- ^ Gibb 1958.

- ^ Gibb & Beckingham 1994.

- ^ 前嶋信次訳『三大陸周遊記 抄』訳者まえがき 3頁。

参考文献

[編集]- Aiya, V. Nagam (1906). Travancore State Manual. Travancore Government press

- Apetz, Heinrich (1819) (Latin and Arabic). Descriptio terrae Malabar ex Arabico Ebn Batutae Itinerario Edita. Jena: Croecker. OCLC 243444596

- Burckhardt, John Lewis (1819). Travels in Nubia. London: John Murray. OCLC 192612

- Chittick, H. Neville (1977), “The East Coast, Madagascar and the Indian Ocean”, in Oliver, Roland, Cambridge History of Africa Vol. 3. From c. 1050 to c. 1600, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 183–231, ISBN 0-521-20981-1.

- Defrémery, C.; Sanguinetti, B.R. trans. and eds. (1853) (French and Arabic), Voyages d'Ibn Batoutah (Volume 1), Paris: Société Asiatic. The text of these volumes has been used as the source for translations into other languages.

- Defrémery, C.; Sanguinetti, B.R. trans. and eds. (1854) (French and Arabic), Voyages d'Ibn Batoutah (Volume 2), Paris: Société Asiatic.

- Defrémery, C.; Sanguinetti, B.R. trans. and eds. (1855) (French and Arabic), Voyages d'Ibn Batoutah (Volume 3), Paris: Société Asiatic.

- Defrémery, C.; Sanguinetti, B.R. trans. and eds. (1858) (French and Arabic), Voyages d'Ibn Batoutah (Volume 4), Paris: Société Asiatic.

- Dunn, Ross E. (2005), The Adventures of Ibn Battuta, University of California Press, ISBN 0-520-24385-4. First published in 1986, ISBN 0-520-05771-6.

- Elad, Amikam (1987), “The description of the travels of Ibn Baṭūṭṭa in Palestine: is it original?”, Journal of the Royal Asiatic Society 119: 256–272, doi:10.1017/S0035869X00140651.

- Gibb, H.A.R. trans. and ed. (1929), Ibn Battuta Travels in Asia and Africa (selections), London: Routledge. Reissued several times. Extracts are available on the Fordham University site.

- Gibb, H.A.R. trans. and ed. (1958), The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354 (Volume 1), London: Hakluyt Society.

- Gibb, H.A.R. trans. and ed. (1962), The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354 (Volume 2), London: Hakluyt Society.

- Gibb, H.A.R. trans. and ed. (1971), The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354 (Volume 3), London: Hakluyt Society.

- Gibb, H.A.R.; Beckingham, C.F. trans. and eds. (1994), The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354 (Volume 4), London: Hakluyt Society, ISBN 978-0-904180-37-4. This volume was translated by Beckingham after Gibb's death in 1971. An separate index was published in 2000.

- Hrbek, Ivan (1962), “The chronology of Ibn Battuta's travels”, Archiv Orientalni 30: 409–486.

- Hunwick, John O. (1973), “The mid-fourteenth century capital of Mali”, Journal of African History 14 (2): 195–208, doi:10.1017/s0021853700012512, JSTOR 180444.

- Janicsek, Stephen (1929), “Ibn Baṭūṭṭa's journey to Bulghàr: is it a fabrication?”, Journal of the Royal Asiatic Society 61: 791–800, doi:10.1017/S0035869X00070015.

- Kosegarten, Johann Gottfried Ludwig (1818) (Latin and Arabic). De Mohamedde ebn Batuta Arabe Tingitano ejusque itineribus commentatio academica. Jena: Croecker. OCLC 165774422

- Lee, Samuel (1829), The Travels of Ibn Batuta, London: Oriental Translation Committee. A translation of an abridged manuscript. The text is discussed in Defrémery & Sanguinetti (1853) Volume 1 pp. xvi-xvii.

- Levtzion, Nehemia; Hopkins, John F.P., eds. (2000), Corpus of Early Arabic Sources for West Africa, New York, NY: Marcus Weiner Press, ISBN 1-55876-241-8. First published in 1981. Pages 279-304 contain a translation of Ibn Battuta's account of his visit to West Africa.

- Mattock, J.N. (1981), “Ibn Baṭṭūṭa's use of Ibn Jubayr's Riḥla”, in Peters, R., Proceedings of the Ninth Congress of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants: Amsterdam, 1st to 7th September 1978, Leiden: Brill, pp. 209–218, ISBN 978-900406380-8.

- “MS Arabe 2287 (Supplément arabe 909)”. Bibliothèque de France: Archive et manuscrits. 14 November 2014閲覧。

- “MS Arabe 2288 (Supplément arabe 911)”. Bibliothèque de France: Archive et manuscrits. 14 November 2014閲覧。

- “MS Arabe 2289 (Supplément arabe 910)”. Bibliothèque de France: Archive et manuscrits. 14 November 2014閲覧。

- “MS Arabe 2290 (Supplément arabe 908)”. Bibliothèque de France: Archive et manuscrits. 14 November 2014閲覧。

- “MS Arabe 2291 (Supplément arabe 907)”. Bibliothèque de France: Archive et manuscrits. 14 November 2014閲覧。

- Peacock, David; Peacock, Andrew (2008), “The enigma of 'Aydhab: a medieval Islamic port on the Red Sea coast”, International Journal of Nautical Archaeology 37: 32–48, doi:10.1111/j.1095-9270.2007.00172.x.

- de Sacy, Silvestre (1820). “Review of: De Mohamedde ebn Batuta Arabe Tingitano”. Journal des Savants (15-25).

- de Slane, Baron (1843a). “Voyage dans la Soudan par Ibn Batouta” (French). Journal Asiatique. Series 4 1 (March): 181–240.

- de Slane, Baron (1843b). “Lettre á M. Reinaud” (French). Journal Asiatique. Series 4 1 (March): 241–246.

- de Slane, Baron (1883–1895) (French). Département des Manuscrits: Catalogue des manuscrits arabes. Paris: Bibliothèque nationale

- Taeschner, Franz (1986) [1960]. “Akhī”. The Encyclopaedia of Islam. Volume 1: A-B. Leiden: Brill. pp. 321–323

- Yule, Henry (1916), “IV. Ibn Battuta's travels in Bengal and China”, Cathay and the Way Thither (Volume 4), London: Hakluyt Society, pp. 1–106. Includes the text of Ibn Battuta's account of his visit to China. The translation is from the French text of Defrémery & Sanguinetti (1858) Volume 4.

- 家島彦一『イブン・ジュバイルとイブン・バットゥータ』山川出版社〈世界史リブレット 人〉、2013年。ISBN 978-4-634-35028-1。

関連文献

[編集]- Chittick, H. Neville (1968). “Ibn Baṭṭūṭa and East Africa”. Journal de la Société des Africanistes 38 (2): 239–241.

- Euben, Roxanne L. (2006), “Ibn Battuta”, Journeys to the Other Shore: Muslim and Western Travelers in Search of Knowledge, Princeton N.J.: Princeton University Press, pp. 63–89, ISBN 978-069112721-7

- Ferrand, Gabriel (1913), “Ibn Batūtā” (French), Relations de voyages et textes géographiques arabes, persans et turks relatifs à l'Extrème-Orient du 8e au 18e siècles (Volumes 1 and 2), Paris: Ernest Laroux, pp. 426–437.

- Gordon, Stewart (2008), When Asia was the World: Traveling Merchants, Scholars, Warriors, and Monks who created the "Riches of the East", Philadelphia, PA.: Da Capo Press, Perseus Books, ISBN 0-306-81556-7.

- Harvey, L.P. (2007), Ibn Battuta, New York: I.B. Tauris, ISBN 978-184511-394-0.

- Mackintosh-Smith, Tim (2002), Travels with a Tangerine: A Journey in the Footnotes of Ibn Battutah, London: Picador, ISBN 978-0-330-49114-3.

- Mackintosh-Smith, Tim (ed.) (2003), The Travels of Ibn Battutah, London: Picador, ISBN 0-330-41879-3. Contains an introduction by Mackintosh-Smith and then an abridged version (around 40 percent of the original) of the translation by H.A.R. Gibb and C.E. Beckingham (1958–1994).

- Mackintosh-Smith, Tim (2005), Hall of a Thousand Columns: Hindustan to Malabar with Ibn Battutah, London: John Murray, ISBN 978-0-7195-6710-0.

- Mackintosh-Smith, Tim (2010), Landfalls: On the Edge of Islam with Ibn Battutah, London: John Murray, ISBN 978-0-7195-6787-2.

- Mžik, Hans von, ed. and trans. (1911) (German). Die Reise des Arabers Ibn Baṭūṭa durch Indien und China. Hamburg: Gutenberg. OCLC 470669765

- Norris, H.T. (1994), “Ibn Baṭṭūṭa's journey in the north-eastern Balkans”, Journal of Islamic Studies 5 (2): 209–220, doi:10.1093/jis/5.2.209.

- Waines, David (2010), The Odyssey of Ibn Battuta: Uncommon Tales of a Medieval Adventurer, Chicago: University of Chicago Press, ISBN 978-0-226-86985-8.

- 家島彦一『イブン・バットゥータと境域への旅-『大旅行記』をめぐる新研究』名古屋大学出版会、2017年2月。ISBN 9784815808617

- 家島彦一『イブン・バットゥータの世界大旅行』平凡社ライブラリー、2022年12月。ISBN 9784582769371

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- Ibn Battuta on the Web

- Ibn Battuta Mall イブン・バットゥータが歩んだ国々をテーマにしたドバイにある大型ショッピングモール