十二夜

『十二夜』(じゅうにや、"Twelfth Night, or What You Will")は、イギリスの劇作家ウィリアム・シェイクスピア作の喜劇である。副題は「御意のままに」を意味する。1601年から1602年頃に、クリスマスのシーズンの終わりを告げる十二夜で上演するために書かれたと考えられているが、劇中に十二夜の行事に関わるような台詞はない。この芝居はふたごのきょうだいであるヴァイオラとセバスチャンが船の難波で離ればなれになってしまったことから始まる。ヴァイオラは少年に変装するが、自分が仕えているオーシーノ公爵に恋をしてしまう。オーシーノは伯爵家の令嬢であるオリヴィアに恋をしているが、オリヴィアはヴァイオラを男だと思い込んで思いを寄せるようになってしまう。マテオ・バンデッロの物語にもとづくバーナビー・リッチの短編「アポロニアスとシッラ」の物語を部分的に織り込んでおり、音楽やバカ騒ぎに溢れた芝居でもある[1]。記録に残っている最初の上演は1602年2月2日、暦の上でクリスマスの時期の正式な終わりであるキャンドルマスの日のものである。1623年にファースト・フォリオに入るまでは一度も出版されたことがなかった。

登場人物

- ヴァイオラ(シザーリオ)

- 物語の主人公。シザーリオは男装時の名前。

- オーシーノ公爵

- ヴァイオラの仕えるイリリアの公爵。オリヴィアに求婚。

- オリヴィア

- イリリアの伯爵令嬢。

- サー・トービー・ベルチ

- オリヴィアの叔父。

- サー・アンドルー・エイギュチーク

- オリヴィアの求婚者。

- マライア

- オリヴィアの侍女。

- マルヴォーリオ

- 伯爵家の執事。

- フェステ

- 伯爵家の道化。

- セバスチャン

- ヴァイオラの双子の兄。

- アントニオ

- セバスチャンの友人。

舞台

『十二夜』の舞台であるイリリアは、この芝居のロマンティックな雰囲気に重要な貢献をしている。イリリアはバルカン半島の西側の地域に古代に存在した国名である。アドリア海の東側の海岸が古代イリリアの一部であり、この海岸という設定が芝居にとっては重要である。この海岸は現代の国名で言うと、北はスロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、南はモンテネグロ、アルバニアまでをカバーする地域である。ラグーサ共和国はここに含まれ、おそらくこのあたりが舞台として想定されている[2]。イリリアはシェイクスピアがもっと早い時期に書いた芝居である『ヘンリー六世 第2部』でも海賊が活動している地域として言及されている。登場人物の名前のほとんどはイタリア風であるが、喜劇的な人物にはイングランド風の名前のものもいる。おかしなことに、「イリリアの」貴婦人であるオリヴィアのおじであるサー・トービー・ベルチはイングランド人である。芝居の設定には他にもイングランドらしいところがあり、ヴァイオラは16世紀ロンドンの船頭がよく使っていた"Westward ho!"という表現を使用しており、さらにアントニオがセバスチャンにイリリアで一番いい宿として「エレファント」亭をすすめるが、これはグローブ座の近くにあったパブと同名である[3]。

あらすじ

双子の兄妹セバスチャンとヴァイオラの乗った船が嵐に遭い、ヴァイオラはイリリアの海岸に打ち上げられる。彼女は消息の分からない兄を死んだと思い、身を守るために兄そっくりに男装してシザーリオと名乗り、イリリアの公爵であるオーシーノに小姓として仕えることにする。

オーシーノは伯爵の娘であるオリヴィアに恋をしていたが、彼女の兄の喪に服したいという理由で断られ続けていた。シザーリオをすっかり気に入ったオーシーノは、オリヴィアに自分の気持ちを伝えてくれるよう命じる。密かにオーシーノに淡い思いを抱いていたヴァイオラはその命令に苦しむが、小姓としてその勤めを果たす。オーシーノの想いを拒むオリヴィアだったが、使者としてやって来たシザーリオに心を奪われてしまう。それに気が付いたヴァイオラは、実るはずのない自分へのオリヴィアの想いを、オーシーノへの自分の想いと重ねて悲しむ。

一方、ヴァイオラがてっきり死んだと思っていた双子の兄セバスチャンは、別の船の船長アントニオに助けられており、彼と共にイリリアにやって来ていた。アントニオはセバスチャンを気に入っていたが、オーシーノと過去に因縁がある関係で、セバスチャンと別れて人目に付かないよう行動していた。

オリヴィアにはオーシーノの他にも求婚者がおり、オリヴィアの叔父トービーの遊び仲間であるアンドルーもその一人だった。愛しいオリヴィアが公爵の小姓に熱を上げていると聞いたアンドルーは、トービーにそそのかされてシザーリオに決闘を申し込む。シザーリオは仕方なくその決闘を受けたが、シザーリオのことをセバスチャンだと思い込んだアントニオが割って入り決闘を止める。その後警備員に捕まってしまったアントニオだったが、ヴァイオラは彼が自分の事をセバスチャンと呼ぶのを聞いて、兄が生きていることを知る。

その頃イリリア見物をしていたセバスチャンは、偶然にオリヴィアと出会う。セバスチャンは見ず知らずの美しい姫に求婚されて夢ではないかと戸惑うも、その申し出を受け入れる。オリヴィアはシザーリオに今まで頑なに拒まれてきたこともあり、相手の気が変わらぬうちにとすぐに結婚式を挙げる。

その後オリヴィアと出会ったオーシーノは彼女に求婚するも、いつも通り断られてしまう。さらには彼女が自分の小姓を夫と呼ぶのを聞いて、裏切られたと思ったオーシーノはシザーリオに激怒する。身に覚えのないヴァイオラはそれを否定するが、今度はオリヴィアが裏切られたと叫ぶ。そんな口論の最中にセバスチャンが現れ、一同は驚く。ヴァイオラとセバスチャンは互いに素性を確かめ合い、別れ別れになっていた兄妹と知る。ヴァイオラを男と思って求婚したオリヴィアは恥じ入ったが、オリヴィアもセバスチャンもお互いに悪い気はせず、一方のオーシーノはシザーリオが女だと知り、改めて求婚する。こうして二組のカップルがめでたく誕生した。

材源

この芝居は主にイタリアの作品『インガンナッティ』(Gl'ingannati、『欺かれた者たち』)をソースとしていると考えられている[4]。この作品はアカデミア・デッリ・イントロナーティ(Accademia degli Intronati)による共作で1531に書かれている。男性主人公オーシーノ(Orsino)の名前はブラチアーノ公爵ヴィルジニオ・オルシーニ(Virginio Orsini)からきているのではないかと推定されており、このイタリアの貴族は1600年から1601年にロンドンを訪問している[5]。

もうひっつの種本である「アポロニアスとシッラ」("Of Apollonius and Silla")はバーナビー・リッチの作品集であるRiche his Farewell to Militarie Profession conteining verie pleasaunt discourses fit for a peaceable tyme (1581)に収録されており、マテオ・バンデッロの物語の翻案である[6]。

タイトルの『十二夜』はクリスマスの12日後に行われる公現祭の夜の祝宴のことである。もともとはカトリックの祭日であったが、どんちゃん騒ぎの日となっていた。召使いが主人のような服装をし、男女も衣服を取り替えた。この祝祭儀礼とカーニヴァル的な反転は、一年の同じ時期に祝われた古代ローマの祭であるサトゥルナリアにもとづくものではないかと言われており、本作のジェンダーが混乱するプロットの文化的な起源である。エリザベス朝においても十二夜の祝いはバカ騒ぎを含むものであり、一時的にエンタテイメント、音楽、ママーズ・プレイなどをとりしきる権威を与えられた無礼講の王(ロード・オブ・ミスルール)が任命された。この芝居はこうした無礼講が許される伝統的な祝祭の雰囲気を残した作品である[7]。このため、通常のものごとのきまり、とくにジェンダーロールの逆転が起こっている[8]ひどいめにあって孤立するマルヴォーリオは、サー・トービー・ベルチが主導する、祝宴を楽しむ祭の共同体に敵対する存在として描かれている[9][10]。

テーマ

ジェンダーロールと異性装

ヴァイオラのほかにもシェイクスピア劇には異性装するヒロインがいる。シェイクスピアの時代の演劇では、若い男性が女役を演じており、そうした役者が一時的に男性らしいふりをする女性キャラクターに扮することで、入り組んだ変装にユーモアの要素が組み込まれるようになっている[11]。ヴァイオラは異性装をすることで、オーシーノとオリヴィアの間の使者をつとめたり、オーシーノの秘密を知る親友となったりするなど、通常は男性のものとされる役割を自分のものとすることになる。しかしながらヴァイオラは、『お気に召すまま』のロザリンドや『ヴェニスの商人』のポーシャに比べると、男装によってプロットに直接介入することが少なく、「時」("Time")にプロットの解決をゆだねている[12]。

『十二夜』はジェンダー・アイデンディティや、さまざまな人々が性的に惹かれ合うさまを探求しているため、男性の役者がヴァイオラを演じることで両性具有や性的な曖昧さといった要素が強調されるようになる[13]。このため、『十二夜』はシェイクスピア劇の中でもきわめて直接的にジェンダーの問題を扱った芝居であると考えられることもある[14]。『十二夜』におけるジェンダーの描写は、女性が不完全な男性であるという初演の時代に普及していた科学観からきているということも指摘されている[15]。この考えにより、『十二夜』のキャスティングとキャラクターにおいて異性のきょうだいの間に見分けが付かないとされている設定が説明できる。ヴァイオラが芝居の最後にオーシーノと婚約する場面までずっと異性装のままであることは、しばしばヴァイオラとオーシーノの間のホモエロティックな関係の可能性についての議論のひきがねとなっている。河合祥一郎はこれについて、ヴァイオラが女装で出てくるのが冒頭の難破後の場面のみであるのは、女役を演じる役者がかなり成長しており、できるだけ男装で舞台に出しておいたほうが配役上都合が良かったのではないかという説を提示している[16]。

メタシアター

オリヴィアが第一幕第五場ではじめてシザーリオ(ヴァイオラ)に出会う場面で、「コメディアンなの?」(エリザベス朝の語法では「役者なの?」と同じ意味である)とたずねる[17]。ヴァイオラは「私は私が演じているものではありません」と答えるが、ここは演劇性や劇中で「演じる」ことに対する言及である[18]。マルヴォーリオいじめのプロットはこのアイディアにもとづいており、フェイビアンは第三幕第四場で「もし今これが舞台でかかっている芝居なら、ありえないオハナシだと文句つけるところですよ」と言っている[19]。第四幕第二場では、道化のフェステが地元の聖職者であるサー・トーパスの声色と自分自身の声を交互に使いながら二役を演じ分けてマルヴォーリオをからかう。フェステは自分をイングランドの道徳劇に出てくる「昔のヴァイス(悪徳)役」になぞらえてしめくくる[20]。イングランドの民俗的伝統の影響ははフェステの歌や台詞にも見受けられ、第五幕の最後の歌などがその例である[21]歌の最後の歌詞はイングランドの伝統的な出し物の台詞を直接反映するものとなっている[22]。

初演と執筆時期

ジョン・マニンガム(John Manningham)はミドル・テンプルで法律を学ぶ学生であったが、1602年2月2日のキャンドルマスの日に『十二夜』がミドル・テンプルで上演され、学生が招かれたと日記に記録している[23]。これが記録に残る最初の上演であり、これ以降にこの芝居が執筆されたということはあり得ない。出版は1623年のファースト・フォリオに入るまで行われなかった。

従来この劇の初演は1601年1月6日にエリザベス1世の宮廷で行われたと言われていた。これはシェイクスピア学者のレズリー・ホットソンが『「十二夜」の第一夜 The First Night of 'Twelfth Night'』(1954年)で唱えた説で、十二夜のその日その場所でシェイクスピアの劇団が劇を上演した記録があることと、その時の主賓が登場人物と同名のイタリア貴族オーシーノ公爵だったことを根拠にしている。だがこの説は、公爵が自分と同名の登場人物が道化にからかわれるのを見て喜んだのか、また公爵訪英の知らせが入ったのが12月25日のことで、いくらシェイクスピアでもこれ程の短期間で新作を仕上げるのは難しいのではないかという疑問がある。

執筆年代について確実に言えるのは、前述したように1602年の初めには上演できる状態であったということと、どれほど早くとも1599年以後に書かれたということ程度である。それは同年に出版されたエドワード・ライト(Edward Wright)のイギリス初の世界地図への言及が第3幕第3場のマライアのセリフにあることからわかる。デイヴィッド・ビーヴィントン(David Bevington)は1599年の執筆の可能性を示唆している。さらに英文学者の河合祥一郎はシェイクスピアの作品をパロディ化している作者不明の『気をつけろ Look About You』(1599年から1600年執筆、1600年出版)が『十二夜』の真似もしていることから、それ以前であること、つまり1599年か1600年だという[24]。しかし1601年説も根強い。年代について確定的なことを言うのは困難である[25]。

テクスト

本作の正式なタイトルはTwelfth Night, or What You Willである。芝居に副題をつけることはエリザベス朝の流行であるが、『ヴェニスの商人』(The Merchant of Venice)の別題『ヴェニスのユダヤ人』(The Jew of Venice)を副題として扱う場合があることを除けば、『十二夜』はシェイクスピア劇で唯一、出版時に副題がつけられた作品である[11]。

『十二夜』の古い版本はファースト・フォリオのみで異本はないが、このテクストは以下のような問題を孕んでいる。初演から出版まで20年ほど経過していることから、初演時の台本ではなく、上演を重ねていく内に改修が行われた台本を底本として用いた為と思われる[26]。

- オーシーノ公爵が途中から伯爵と呼ばれている。

- 「私、歌が歌える」といっていたヴァイオラが歌を歌わない。

- マライアがマルヴォーリオいじめを計画する時、サー・トビーとサー・アンドルーと阿呆の3人にマルヴォーリオを隠れ見るように言っているのに、実際には阿呆ではなくフェイビアンなる人物がでてくる[27]。

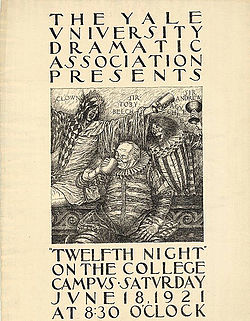

上演史

シェイクスピアの時代

初演と執筆年代の節で述べたように、最初の記録に残っている上演は1602年2月2日にミドル・テンプルで行われた上演である。この上演のことを日記に記録したジョン・マニンガムは明らかにマルヴォーリオのプロットを一番楽しかったと評価しており、さらにシェイクスピアが前に執筆した芝居である『間違いの喜劇』との共通点を指摘し、材減のひとつである『インガンニ』との関係にも触れている[28]。

初演はもっと早い時期であったかもしれない。初演と執筆年代で述べたレスリー・ホットソンなどの主張が正しければ、ホワイトホール宮殿で1601年1月6日の十二夜の祝宴で本作が上演された可能性もある[29]。『十二夜』は1618年4月8日のイースターマンデイに宮廷で上演され、1623年のキャンドルマスにも上演されている。

王政復古から19世紀まで

『十二夜』はイングランド王政復古にあたって最初期に再上演された演目のひとつである。サー・ウィリアム・ダヴェナントは1661年にこの戯曲を翻案しており、トマス・ベタートンをサー・トービー・ベルチの役で起用した。サミュエル・ピープスはこのバージョンを「バカな芝居」だと考えたが、それでも1661年9月11日、1663年1月6日、1669年1月20日に観劇している。別の翻案であるLove Betray'd, or, The Agreeable Disappointmentが1703年にリンカーンズ・イン・フィールズで上演されている[5]。

17世紀から18世紀初めまでは翻案ばかり上演されていたが、シェイクスピアの原作版『十二夜』が1741年にドルリー・レインで再演された。1820年にはフレデリック・レイノルズがオペラ版を上演し、音楽はヘンリー・ビショップが担当した。

20世紀から21世紀

1912年にハーリィ・グランヴィル=バーカーが非常に影響力のある上演を行い、1916年にはオールド・ヴィック・シアターで『十二夜』が上演された。

リリアン・ベイリスは長期間休館していたサドラーズウェルズ劇場を再開し、1931年にラルフ・リチャードソンがサー・トービー役、ジョン・ギールグッドがマルヴォーリオ役で『十二夜』を上演した。オールド・ヴィック・シアターは1941年にロンドン大空襲で深刻な被害を被り、1950年に再開したが、その際にペギー・アシュクロフトをヴァイオラ役に起用して『十二夜』を上演した。ジョン・ギールグッドはシェイクスピア・メモリアル・シアターの一環として1955年にマルヴォーリオ役をローレンス・オリヴィエ、ヴァイオラとセバスチャン両方をヴィヴィアン・リーが演じる演出で上演を行った。ブロードウェイ・シアター最長の上演はマーガレット・ウェブスターが1940年に演出した公演で、マルヴォーリオをモーリス・エヴァンス、ヴァイオラをヘレン・ヘイズが演じた。このプロダクションは129回の公演を行ったが、これは通常のブロードウェイの上演の二倍以上の回数である。

リヴィウ・チューレイが1984年10月から11月にかけてミネアポリスのガスリー・シアターで行った上演はアーキタイプ的なサーカスの世界を舞台とし、祝宴的、カーニヴァル的な要素を強調した[30]。

初演時はすべての女役が男性によって演じられていたが、その後数世紀の間は女性を女役に起用するのがふつうであった。ロンドンのシェイクスピアズ・グローブのカンパニーでは多数の非常に人気が高いオールメールキャスト上演を実施しており、2002年のシーズンでは『十二夜』を上演した。これはグローブの芸術監督マーク・ライランスがオリヴィアを演じ、エディ・レッドメインがヴァイオラを演じるもので、シーズン開幕前の2月に、1602年にこの芝居が上演されたミドル・テンプル・ホールで上演400周年記念を祝って先行上演された。2012年から2013年のシーズンでこの演目が再演され、グローブでの上演ののちウェスト・エンドとブロードウェイに劇場を移して上演された。上演は非常に人気があり、売り切れとなった。スティーヴン・フライがマルヴォーリオ、ヴァイオラ役はジョニー・フリンが演じ、『リチャード三世』とともにレパートリーの一部として上演された[31]。

20世紀後半には多くの著名な女優がヴァイオラを演じており、ステレオタイプ的なジェンダーロールの限界を超える感覚をどれほど観客に経験させられるかが解釈のキーのひとつとなっている[32]。これは時として、本作のプロダクションがどの程度統合の感覚を再確認する方向に向かうかということと関連する。例えば、芝居の結末部分で第二次世界大戦後のコミュニティの再統合を強調した1947年のプロダクションでは、当時44歳であったビアトリクス・レーマンが演じるたくましいヒーロー/ヒロインとしてのヴァイオラがこの再会と再統合を主導した[33]。1966年のロイヤル・シェイクスピア・カンパニーのプロダクションでは、ダイアナ・リグ演じるヴァイオラがそれまでの上演よりもはるかに公爵に対して肉体的魅力を発揮し、宮廷もとくに男性間での肉体的誇示があらわになるような場所として描かれ、ジェンダーの侵犯がより明白になった[34]。ドナルド・シンデンをマルヴォーリオ、ジュディ・デンチをヴァイオラに起用したジョン・バートン演出の1969年のプロダクションでは、役者の演技が高く評価され、プロダクションじたいは粉々に崩れてゆく死にゆく社会を提示するものだという評価を受けた[35]。

マルヴォーリオは役者の間では人気のある役柄である。イアン・ホルムは何度もこの役を演じ、他にサイモン・ラッセル・ビール(ドンマー・ウエアハウス、2002)、リチャード・コーデリー(2005)、パトリック・スチュワート(チェスター、2007)、デレク・ジャコビ(ドンマー・ウエアハウス、2009)、リチャード・ウィルソン(2009)などがこの役を演じている[36]。

=翻案

舞台

若い女性が「男の世界」行う自立の道の探求、「ジェンダーの曖昧化」、(回り道ではあるgあ)「同性間の性的惹かれ合い」などのテーマゆえに、ミュージカルなどを中心に多数の舞台翻案が制作されている[37]。 Your Own Thing (1968)、Music Is (1977)、All Shook Up (2005)、Play On! (1997)などがその例であり、最後のふたつはそれぞれエルヴィス・プレスリーとデューク・エリントンの楽曲を用いたジュークボックス・ミュージカル である。ピーター・エリス作曲によるミュージカルIllyriaも制作されている。シアター・グロテスコはオーシーノ公爵とオリヴィアの召使いの視点から現代版の翻案劇を制作している。この翻案は階級差別やリーダーシップなき社会について考察するものである。1999年に『十二夜』は『十二夜-またはお望みのもの-』というタイトルで宝塚歌劇団により上演されたが、この作品には劇場と役者の役割についてさらに明らかな注釈がいくつか付け加えられており、さらに全ての役が女優によって演じられるため、ジェンダーをステージに適応させることがより多層的に描かれた[38]。

2005年には、尾上菊之助が蜷川幸雄に演出依頼し、『十二夜』を歌舞伎演目として作り替える『NINAGAWA十二夜』が上演された。本作は2007年に再演され、2009年にはロンドンのバービカン・センターで上演された[39]。

映画

1910年にヴァイタグラフ・スタジオがフローレンス・ターナー、ジュリア・スウェイン・ゴードン、マリン・セイス主演で『十二夜』の短いサイレント映画版を作っている。また、オーストラリアで1986年に『十二夜』(Twelfth Night)として映画化されている。

1996年の映画『十二夜 (1996年の映画)|十二夜』はトレヴァー・ナン監督によるイギリス映画で、19世紀を舞台にしている。イモジェン・スタッブスがヴァイオラ役、ヘレナ・ボナム=カーターがオリヴィア役、トビー・スティーブンスがオーシーノ役である。メル・スミスがサー・トービー、リチャード・E・グラントがサー・アンドルー、ベン・キングズレーがフェステ、イメルダ・スタウントンがマライア、ナイジェル・ホーソーンがマルヴォーリオを演じた。喜劇的な要素が減って正攻法のドラマになっているため、批判を受けた[40]。

2001年にディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービーがモトクロスの世界に舞台を置き換えて『モトクロスト』(Motocrossed)を制作している。

2004年の映画『ホワイト・ライズ』ではローズ・バーン演じるアレックスがアマチュアの『十二夜』上演でヴァイオラを演じる。

本作は二度、アメリカの高校を舞台にした作品として翻案されている。1985年に制作された『彼女はハイスクール・ボーイ』(Just One of the Guys)と、2006年の映画『アメリカン・ピーチパイ』(She's the Man)である[41]。

1985年の『彼女はハイスクール・ボーイ』は、高校生のテリー(ジョイス・ハイザー)が性差別ゆえに憧れの仕事であった新聞社のインターンに選ばれなかったと考え、両親の留守中に男装してライバルの高校に男子として入学し、そこで友人になったリックに恋してしまうという物語である。設定は『十二夜』に似ているが、名前や展開などは原作と大きく異なり、自由な翻案である。

2006年の映画『アメリカン・ピーチパイ』は『彼女はハイスクール・ボーイ』よりも原作に近い作品になっている。本作は『恋のから騒ぎ』が『じゃじゃ馬ならし』を現代化したのと同様の手法で『十二夜』を現代のティーンコメディに作り替えており、同じチームが脚本を担当している。舞台はイリリアというプレップスクールで、芝居の主要人物の名前も同じである。例えばイリリアの公爵オーシーノは「デューク・オーシーノ」(「公爵」を意味する「デューク」がファーストネーム)となっている。ただしヴァイオラは男装後、「シザーリオ」ではなく、兄の実名「セバスチャン」を使用して男性のふりをする。物語はサッカーチームのライバル関係をめぐるものに変わっているが、混乱したロマンスは原作と同じように描かれている。主人公のヴァイオラは兄のセバスチャンのふりをし、オリヴィアはヴァイオラをセバスチャンだと思って恋に落ちる。「シザーリオ」という名前は高校の生徒たちが行くレストランの名前に使われている。イリリア学園サッカーチームでデュークのチームメイトになるのはアンドルーとトービーである。マルヴォーリオの脇筋は省かれているが、少しだけ登場するタランチュラにマルヴォーリオという名前がつけられているモニークやマルカムなど、シェイクスピアの作品から直接来ているのではない人物も登場する。

『恋におちたシェイクスピア』には『十二夜』への言及がある。映画の終盤で、ジュディ・デンチ演じるエリザベス1世がジョセフ・ファインズ演じるシェイクスピアに十二夜の祝宴用の喜劇を書くよう頼む。映画に登場するシェイクスピアの恋人はグウィネス・パルトロウ演じる「ヴァイオラ」であり、富裕な商人の娘で、役者になるため男のふりをする。シェイクスピアは金銭的に困窮し、『ロミオとジュリエット』を書こうとしてスランプに陥っている劇作家である。ヴァイオラは映画の最後で『十二夜』のヒロインのモデルとして提示される。『十二夜』が難破で始まることをふまえ、この映画はヴァイオラが恋人であるシェイクスピアと引き裂かれ、意に染まぬ結婚を強いられてアメリカの植民地に向かった後、難破を生き延びてヴァージニアの岸に降り立つ場面を含んでいる。

『十二夜』は『Vフォー・ヴェンデッタ』で言及されている。登場人物であるVがイヴィーと踊りながらヴァイオラの台詞を引用する。

テレビ番組

1937年5月14日にBBC Oneが『十二夜』の30分間の抜粋をロンドンで放送した。これは記録に残っているものの中では、シェイクスピアの戯曲がテレビで放送された最初の例である。ジョージ・モア・オフェラルが新しいメディアであるテレビ用にプロデュースしたもので、のちにアカデミー賞を受賞する著名な女優、グリア・ガースンが若手として出演している。アレクサンドラ・パレスのBBCスタジオからライヴで放送され、テレビ放送を記録する技術は存在しない時代であったため、スチール写真以外の映像記録は残っていない[42]。

1939年にマイケル・セイント=デニスの演出により、こちらも将来のアカデミー賞女優であるペギー・アシュクロフト主演で芝居の全編がテレビ放映された。サー・トービー・ベルチの役は若き日のジョージ・ディヴァインがつとめた。

1957年にアメリカのNBCが『ホールマーク・ホール・オヴ・フェイム』のプログラムでこの芝居を放映した。これは『十二夜』がはじめてカラーでテレビ放映された機会であった。モーリス・エヴァンズが舞台で当たり役であったマルヴォーリオを再び演じ、デニス・キング、ローズマリー・ハリス、フランセス・ハイランドも出演した。

1966年にオーストラリアでテレビ版の『十二夜』が放映されている。

1696年にジョン・シッチェルとジョン・デクスターの演出でUKテレビ版が制作された。ジョーン・プロウライトがヴァイオラとセバスチャンを演じ、アレック・ギネスがマルヴォーリオ、ラルフ・リチャードソンがサー・トービー・ベルチを演じ、トミー・スティールが非常に独創的なフェステであった。

1980年にさらにテレビ版が作られた。これは『BBCテレヴィジョンシェイクスピア』シリーズの一部で、フェリシティ・ケンダルがヴァイオラ、シニード・キューザックがオリヴィア、アレック・マッコーウェンがマルヴォーリオ、ロバート・ハーディがサー・トービー・ベルチであった。

1988年にケネス・ブラナー演出の舞台がテムズ・テレヴィジョンのためにテレビ化された。フランセス・バーバーがヴァイオラ、リチャード・ブライアーズがマルヴォーリオを演じた。

1998年にリンカーン・センター・シアターがニコラス・ハイトナー演出で『十二夜』上演を行い、これがPBSライヴ・フロム・リンカーン・センターとして放映された。ヘレン・ハントがヴァイオラ、ポール・ラッドがオーシーノ、キーラ・セジウィックがオリヴィア、フィリップ・ボスコがマルヴォーリオ、ブライアン・マリィがサー・トービー、マックス・ライトがサー・アンドルー、デヴィッド・パトリック・ケリーがフェステであった。

2003年にティム・サプル演出による現代を舞台にしたテレビ映画が作られた。デイヴィッド・トロートンがサー・トービーを演じ、パーミンダー・ナグラがヴァイオラ役、チュイテル・イジョフォーがオーシーノ役という多民族キャストであった。ヴァイオラとセバスチャンがイリリアに到着する場面は難民のニュース映像を思わせるものであった。

イギリスのテレビシリーズ『スキンズ』のエピソード「グレイス」("Grace")で、主要な登場人物が『十二夜』を演じる。フランキー、リヴ、マッティの三角関係の状態にあり、それぞれヴァイオラ、オリヴィア、オーシーノを演じる。

ラジオ

キャスリーン・ネスビットがBBCのために翻案した『十二夜』がイギリスのラジオでシェイクスピア劇が全編放送された最初の例である。1923年5月28日のことであり、ネズビットがヴァイオラとセバスチャン両方を演じ、ジェラルド・ローレンスがオーシーノを演じた[43]。

1937年の『CBSラジオプレイハウス』による翻案はオーソン・ウェルズがオーシーノ、タルーラ・バンクヘッドがヴァイオラを演じるものであった。一年後にウェルズは自らの劇団マーキュリー・シアター・カンパニーでマルヴォーリオを演じた。

BBCでは『十二夜』全編が何回かラジオで放送されている。1982年のラジオ4の放送ではアレック・マッコーウェンがオーシーノ、ウェンディ・マリーがヴァイオラ、ノーマン・ロドウェイがサー・トービー・ベルチ、アンドルー・サックスがサー・アンドルー、バーナード・ヘプトンがマルヴォーリオを演じた。1993年にBBCラジオ3でカリブ海の島々を舞台にしたバージョンが放送され、マイケル・マロニーがオーシーノ、イヴ・マシソンがヴァイオラ、イアン・カスバートソンがマルヴォーリオ、ジョス・アクランドがサー・トービー・ベルチを演じた。2011年1月6日にBBCラジオ7(現在のラジオ4エクストラ)でこの番組が再放送された。1998年にはラジオ3で別の翻案が作られており、マイケル・マロニーが再びオーシーノを演じ、ジョセット・サイモンがオリヴィア、ニッキー・ヘンソンがフェステを演じた。2012年4月にBBCラジオ3はサリー・エイヴンズ演出のバージョンを放映しており、ポール・レディがオーシーノ、ナオミ・フレデリックがヴァイオラ、デイヴィッド・テナントがマルヴォーリオ、ロン・クックがサー・トービー・ベルチ役であった。

音楽

1888年にアレクサンダー・キャンベル・マッケンジーが『十二夜』に基づく序曲を作曲している。

1942年にジェラルド・フィンジがシェイクスピアの文章を用いた連作歌曲Let Us Garlands Bringの一部として"O Mistress Mine" (Act II, Scene 3)と"Come Away, Come Away, Death" (Act II, Scene 4)に曲をつけている。

影響

デンマークの哲学者セーレン・キェルケゴールは著書『哲学的断片』で「ひどい結婚をするならよく首をくくられたほうがマシ」という第一幕第五場のフェステがマライアに言う台詞をひいて「よい首くくりがずいぶんと悪い結婚を防いでいる」と述べている。フリードリヒ・ニーチェは『道徳の系譜』で、『十二夜』のサー・アンドルーが第一幕第三場で牛肉を食べ過ぎると機知が足りなくなるのではと言う台詞に言及している。

『キディ・グレイド』のキャラクターであるヴァイオラとシザーリオは『十二夜』の登場人物から名前をとっている。

エリザベス・ハンドの中編小説『イリリア』(Illyria)は『十二夜』の高校での上演をとりあげており、フェステの歌をはじめとして芝居に対するさまざまな言及を含む。

クラブ・ペンギンのTwelfth Fishはシェイクスピアの戯曲のパロディである。

アガサ・クリスティによる1940年のミステリ小説『杉の柩』(Sad Cypress)のタイトルは『十二夜』第二幕第四場の歌からとられている。

アメリカの劇作家ケン・ラドウィッグは『十二夜』に触発されてLeading Ladiesという戯曲を書いている。

カサンドラ・クレアの2009年の小説『硝子の街』(City of Glass)の章タイトルはアントニオとセバスチャンの台詞の引用からとられている。

1971年の映画Hotel for Dogsに出てくるイヌの双子はセバスチャンとヴァイオラという名前である。

クライヴ・バーカーの短編"Sex, Death and Starshine"は『十二夜』のうまくいかない上演についての物語である。

日本語訳

- 坪内逍遙訳、新樹社 (シェークスピヤ全集4) 1957年

- 菅泰男訳、新潮文庫 1957年

- 小津次郎訳、岩波文庫 1960年

- 元版 小津次郎 訳、『世界文學大系12 シェイクスピア篇(朱版) 所収』、筑摩書房、1959年

- 小津次郎 訳、『世界文學大系27 シェイクスピア篇1(黒版) 所収』、筑摩書房、1959年

- 福原麟太郎訳、大山敏子共訳、角川文庫 1960年

- 大山敏子訳、旺文社文庫 1972年

- 福田恆存訳、『シェイクスピア全集 補2 -十二夜』 1972年のち『福田恆存翻訳全集』 第7巻 1993年

- 小田島雄志訳、シェイクスピア全集 (22)白水Uブックス 1983年

- 木下順二訳、 『シェイクスピア6 -オセロー/十二夜』 講談社 1988年

- 三神勲訳、『十二夜―シェイクスピアコレクション』 角川文庫クラシック 1996年

- 松岡和子訳、 『シェイクスピア全集6 -十二夜』 ちくま文庫 2004年

- 安西徹雄訳、光文社古典新訳文庫 2008年

- 河合祥一郎訳、角川文庫 2011年

関連項目

- トゥエルフスナイト - シーザリオの初仔として名付けられた競走馬。

- シーザリオ - シザーリオにちなんで名付けられた競走馬。

- ダブルクロス - リプレイシリーズの一つ『ダブルクロス・リプレイ・オリジン』に、シザーリオを名乗る多重人格の少女が登場する。プレイヤーは久保田悠羅。

脚注

- ^ Thomson, Peter. Shakespeare's Theater. London: Routledge & Kegan Paul, 1983, p. 94. ISBN 0-710-09480-9.

- ^ Torbarina, J. "The Setting of Shakespeare's Plays." Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 17–18 (1964).

- ^ Donno, Elizabeth Story, editor. Twelfth Night, or, What You Will. Updated ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 7.

- ^ Caldecott, Henry Stratford (1896). Our English Homer, or, The Bacon-Shakespeare Controversy: A Lecture. Johannesburg: Johannesburg Times. p. 9. OCLC 83492745

- ^ a b Halliday, F. E. (1964). A Shakespeare Companion 1564–1964 (First ed.). Harmondsworth: Penguin. pp. 71, 505. OCLC 69117982

- ^ Griffin, Alice (1966). The Sources of Ten Shakespearean Plays (First ed.). New York: T.Y. Crowell. OCLC 350534

- ^ Laroque, François. Shakespeare's Festive World: Elizabethan Seasonal Entertainment and the Professional Stage. Cambridge University Press, 1991 [フランソワ・ラロック『シェイクスピアの祝祭の時空-エリザベス朝の無礼講と迷信』中村友紀訳(柊風舎、2007)], p. 153.

- ^ Laroque, p. 227.

- ^ Laroque, p. 254.

- ^ Clayton, Thomas. "Shakespeare at The Guthrie: Twelfth Night" in Shakespeare Quarterly 36.3 (Autumn 1985), p. 354.

- ^ a b Shakespeare, William; Stephen Greenblatt; Walter Cohen; Jean E. Howard; Katharine Eisaman Maus; Andrew Gurr (1997). The Norton Shakespeare (First ed.). New York: W.W. Norton. pp. 40, 1090. ISBN 0-393-97087-6

- ^ Hodgdon, Barbara: "Sexual Disguise and the Theatre of Gender" in The Cambridge Companion to Shakespearean Comedy, edited by Alexander Leggatt. Cambridge University Press, 2002, p. 186.

- ^ Charles, Casey. "Gender Trouble in Twelfth Night." Theatre Journal. Vol. 49, No. 2 (1997): 121-141, p. 124.

- ^ Smith, Bruce R. "Introduction." Twelfth Night. Boston: Bedford/St. Martin's, 2001.

- ^ Charles, Casey. "Gender Trouble in Twelfth Night." Theatre Journal. Vol. 49, No. 2 (1997): 121-141, p. 124.トマス・ラカー『セックスの発明―性差の観念史と解剖学のアポリア』高井宏子、細谷等訳(工作舎、1998)も参照。

- ^ 河合祥一郎『ハムレットは太っていた!』(白水社、2001)。

- ^ Lothian and Craik, p. 30.

- ^ Righter, Anne. Shakespeare and the Idea of the Play. Chatto & Windus, 1962, p. 130.

- ^ Righter, p. 136.

- ^ Righter, p. 133.

- ^ Weimann, Robert. Shakespeare and the Popular Tradition in the Theater: Studies in the Social Dimension of Dramatic Form and Function, page 41. The Johns Hopkins University Press, 1978.

- ^ Weimann, p. 43.

- ^ Hobgood, Allison P. (Fall 2006). “Twelfth Night's "Notorious Abuse" of Malvolio: Shame, Humorality, and Early Modern Spectatorship”. Shakespeare Bulletin. 17 November 2012閲覧。

- ^ Kawai Shoichiro, "The Date of Twelfth Night", Shakespeare Studies [Tokyo], 38 (2000), 1–16.

- ^ アーデン版第三シリーズの序文では、年代について様々な説がのべられているが、いずれも有力とはいえないという見解が示されている。Keir Elam, ed., Twelfth Night, or What You Will, Arden Shakespeare 3rd Series, William Shakespeare (London: Arden Shakespeare, 2008).

- ^ 小津、岩波、p.156~157

- ^ 『十二夜』(岩波文庫)の解説において、この二点に関する小津次郎の解釈が披瀝されている。小津、岩波、p.157~159。

- ^ Shakespeare, William; Smith, Bruce R. (2001). Twelfth Night: Texts and Contexts. Boston: Bedford/St Martin's. p. 2. ISBN 0-312-20219-9

- ^ Hotson, Leslie (1954). The First Night of Twelfth Night (First ed.). New York: Macmillan. OCLC 353282

- ^ The production was extensively reviewed by Thomas Clayton, "Shakespeare at The Guthrie: Twelfth Night" for Shakespeare Quarterly 36.3 (Autumn 1985:353–359).

- ^ Costa, Maddy (1 October 2012). “Stephen Fry's Twelfth Night: this all-male affair is no one-man show”. The Guardian July 2, 2012閲覧。

- ^ Gay, Penny. As She Likes It: Shakespeare's Unruly Heroines. London: Routledge, 1994, p. 15.

- ^ Gay, Penny: pp. 18-20.

- ^ Gay, Penny, p. 30.

- ^ Gay, Penny, p. 34.

- ^ Costa, Maddy (20 October 2009). “Malvolio – the killjoy the stars love to play”. The Guardian 17 November 2012閲覧。

- ^ Examined, for example, in Jami Ake, "Glimpsing a 'Lesbian' Poetics in Twelfth Night", Studies in English Literature, 1500–1900, 43.2, Tudor and Stuart Drama (Spring 2003) pp 375–94.

- ^ “Epiphany (Star, 1999) Epiphany (Bow Shakespeare Series #8)”. takarazuka-revue.info. 11 December 2010閲覧。

- ^ “NINAGAWA十二夜”. 歌舞伎美人. 20160429閲覧。

- ^ “Twelfth Night: Or What You Will (1996)”. Foster on Film. 11 December 2010閲覧。

- ^ “7 Teen Movies Based On Shakespeare That Would Make Him Roll Over In His Grave”. ハフィントンポスト. 20160429閲覧。

- ^ Vahimagi, Tise; British Film Institute (1994). British Television: An Illustrated Guide. Oxford: Oxford University Press. p. 8. ISBN 0-19-818336-4

- ^ British Universities Film & Video Council. Retrieved 19 April 2016

参考文献

- 『十二夜』 小津次郎 訳、岩波文庫、1960年

- Donno, Elizabeth Story (ed.): Twelfth Night (Cambridge, 2003)

- Mahood, M. M. (ed.) Twelfth Night (Penguin, 1995)

- Pennington, Michael: Twelfth Night: a user's guide (New York, 2000)

- Mulherin, Jennifer: Twelfth Night (Shakespeare for Everyone)