利用者:EULE/首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑

en:Hanged, drawn and quartered(15:42, 31 December 2020) / 首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑 整理用

首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑(英:Hanged, drawn and quartered)は、イングランド法における反逆罪(大逆罪)で有罪判決を受けた者に対する最高刑(死刑)である。1351年反逆法の制定後に1352年から施行されたが、記録に残る最初の執行はヘンリー3世の時代(1216-1272年)であった。罪人はハードル(木枠)に固定された状態で馬に引きずられながら処刑場に連行され、まず(死の寸前まで)首を吊られた後、性器を切除され、腹を裂かれ、その後、断首された後に四つ裂きにされた。その死体はしばしばロンドン橋など国の目立つ場所に晒し者にされ、反逆を企む者への見せしめにされた。公序良俗の観点から、大逆罪で有罪判決を受けた者が女性の場合には火あぶりの刑に処された。

判決の厳しさは、罪の重さに応じて判断された。イングランド王室の権威への攻撃として大逆罪はもっとも極端な刑罰を必要とする卑劣な犯罪だと見なされていた。刑罰が見直されて不名誉な死を免れた一部の受刑者を除けば、数百年の間に大逆罪で有罪となった者たちの多くは、この刑で裁かれることとなった。この中にはエリザベス朝時代のイングランド人のカトリック司祭や1649年のチャールズ1世に対するレジサイド(王殺し)に与した者たちへの処刑も含まれる。

大逆罪を制定した議会立法はイギリスの法令集に現在でも残っているが、19世紀に行われた長い法改正において、まず引きずり回し・死ぬまでの首吊り・死後の斬首・四つ裂きの刑(drawing, hanging until dead, and posthumous beheading and quartering)に変更された後、1870年にイギリスにおいて廃止された。1998年には反逆罪における死刑も廃止された。

イングランドにおける反逆罪

[編集]

中世盛期のイングランドにおいては、反逆罪を犯した者は引きずり刑や絞首刑などの様々な方法で罰せられた。13世紀には、内臓抉り、火炙り、斬首、四つ裂きなどのより残忍な刑罰が導入された。13世紀のイギリスの歴史家マシュー・パリスは、1238年にヘンリー3世を暗殺しようとした「とある武装した学のある男(大郷士の資格を持つ学者、armiger literatus[1])」のことを記録している。この中で暗殺者は「引きずり刑を受けてバラバラになった後、斬首され、その死体は3つに分けられた。それらはイングランドの主要都市に一つずつ引きずり回された上で、強盗に使われる晒し台に吊るされた」と、どのように処刑されたかを詳細に残している[2][注釈 1]。この暗殺者は王室の庇護下にあった男を殺してランディ島へ逃亡した無法者ウィリアム・デ・マリスコ(William de Marisco)によって送られた者と思われた。デ・マリスコは1242年に捕らえられ、王命によりウェストミンスターからロンドン塔へ引きずり刑を受けた後に、そこで処刑された。まず、絞首刑に処されて死亡が確認された後、内蔵をえぐり出され、焼かれ、そして四つ裂きにされ、それら死体の断片はイングランドの主要都市に送られた。こうした刑罰はエドワード1世の時代に、より頻繁に記録が残っている[4]。

ウェールズのダヴィズ・アプ・グリフィズは国王に反旗を翻し、ウェールズ王子とスノードン公を名乗ったが、捕らえられ、首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑を受けた最初のイングランドの貴族となった[5]。ダヴィズの反乱はエドワード1世を激怒させ、過去に例のない厳罰を要求した。この結果、1283年の彼の拘束と裁判の後、まず反逆罪で馬による引きずり回し刑で処刑場へと連行された。そしてイングランドの貴族を殺した罪により生かされたまま首を吊られた。次にその貴族殺しを復活祭に行った罪により、内臓抉り及び、取り出した臓物を焼く刑が執行された。そして、国中の様々な場所で王殺しを企てた罪により、その遺体は四つ裂きにされて国中に送られ、頭部はロンドン塔の上部に置かれた[6]。同様の運命を辿って苦しみを与えられたのがスコットランド反乱の指導者であったウィリアム・ウォレスであった。1305年に捕らえられ裁判にかけられた彼は月桂樹の王冠を被らされて晒し者にされた後、平民に対する処刑地であったスミスフィールドへの引きずり回しを受け、そこで絞首刑にされて断首された。その後、取り出された内蔵が焼かれ、四つ裂きにされた。頭部はロンドン橋にて晒し首となり、残りの部位はニューカッスル、ベリック、スターリング、パースに送られた[7]。

1351年反逆法

[編集]

エドワード2世の時代に起きたアンドリュー・ハークレイ(カーライル伯爵)[8]やヒュー・ル・ディスペンサー[9]などの処刑は、反逆行為に対する刑罰がまだコモンローで明確に定義されていない時代に起こったものであった[注釈 2]。反逆罪は14歳以上のすべての臣下の君主に対する忠誠を基準とし、その忠誠が破られたかどうかを判断するのは国王と王の裁判官に委ねられていた[11]。エドワード3世下の裁判官はどのような行為が反逆罪を構成するかについて、やや大袈裟な解釈を行い、「反逆を重罪と名付け、王権への侵犯として起訴する」としていたために[12]、議会から法の明確化を求める声が挙がっていた。このためにエドワード3世は1351年に反逆法(1351年反逆法)を制定した。この法はイギリスの歴史の中でも君主の統治権に対するいかなる嫌疑もない時代に制定されたものであったため、したがって主に君主を保護するために書かれたものであった[13]。新しい法律は以前に存在していた反逆罪の定義を狭め、古い封建的な犯罪を2つに分類した[14][15]。この内、一般の反逆罪は召使いが主人(または領主)を殺した場合、妻が夫を殺した場合、聖職者が(自らの上役の)高位聖職者を殺した場合を指し、この場合、男は絞首刑に、女は火炙りにされた[注釈 3][18]。

一方は大逆罪であり、個人が犯しうる最も重い罪と定義された。王の権威を貶めようとする試みは被告人が国王に直接危害を加えたものと同等に重大なものと見なされ、それ自体が主権者である国王の地位への攻撃であり、統治権に対する直接的な脅威となる。これは国家を弱体化させるおそれがあるために報復が絶対的に必要なものであり、よってその刑罰は究極のものでなければならないと考えられていた[19]。したがって、2つの反逆罪の実質的な違いは有罪判決を受けた後にあった。男は単なる絞首刑ではなく、首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑に処され、女は公序良俗の観点(女性の身体を解体することは刑罰として不適切と見なされた)から、首吊り・火炙りとされた[17][20]。

この法では以下の場合に大逆罪を犯したとみなした[12]。

- 王または王妃、あるいはその嫡男や王位継承者の死を暗示したり望む。

- 王妃、または未婚の王女、あるいは嫡男や王位継承者の妻を犯す。

- 王への反乱を起こす。

- 王の敵を支持し、国内外で援助する。

- 国璽や王璽、あるいは王によって発行された硬貨の偽造を行う。

- 故意に偽造貨幣を国内に持ち込む。

- 大法官や大蔵卿、国王の裁判官をその執政中に殺害する。

この法律は反逆罪の範囲を定義する際の国王の権限を制限するものではなかった。この法律にはイングランドの裁判官が必要に応じてその範囲を拡大できる裁量権を与える旨の条項が含まれており、これはより一般的には擬制的反逆罪(Constructive treason)として知られているものであった[21][注釈 4]。これはイギリスの海外植民地時代のアメリカ大陸の臣民にも適用された。ここで首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑に処されたと記録に残っている唯一の事例は、大沼の戦いにおいてナラガンセット側で戦ったと告発されたイギリス人入植者ジョシュア・テフトの事件であった。彼は1676年1月に処刑された[23]。これより後に起こった反逆罪に対する判決は、恩赦または絞首刑であった[24]。

1695年反逆法

[編集]第3代バッキンガム公爵エドワード・スタッフォードは、反逆罪によって1521年5月17日に処刑された。彼への判決の宣告文は残っており、そこにはその処刑方法が具体的に残っている。彼は「ハードルに寝かされて処刑場へ引き回され、首を吊られた後、まだ生きているうちに切り落とされ、あなたの四肢は切断されて火の中に投げ込まれ、あなたの腸はあなたの前で焼かれ、あなたの頭は落とされ、あなたの身体は王命により四つ裂きにされ、あなたの魂に神の御加護がありますように」[25]。

1351年の法では反逆罪で有罪判決を下すのに必要な証人は1人でよいとされていたが、1547年に2人に増やされた。容疑者は公の場で裁かれる前に、まず枢密院にて非公開で尋問された。これには無実を証明する証人や弁護人の立席は許されず、通常は最初から有罪と推定されていた。このため、何世紀にもわたって反逆罪で告発された容疑者は法的に著しく不利な立場にあり、この状況は17世紀後半まで続いた。この時代、ホイッグ党の政治家に対する政治的動機からの反逆罪の告発が数年間にわたって頻発したため、1695年反逆法の制定に繋がった[26]。これにより、被告人の弁護人、証人、起訴状の写し、陪審員が認められ、君主の命を狙った罪での起訴以外では、告発された犯罪が3年以内のものに限定されるようになった[27]。

刑の執行

[編集]判決を受けた罪人は、通常、数日間牢屋に留め置かれた後、処刑場に連行される。この移動において中世初期には罪人は馬の背に直接繋がれて連行された可能性があるが、その後、馬に繋がれた籐製のハードルや木製のパネルに繋がれるのが通例となった[28]。歴史家のフレデリック・ウィリアム・メイトランドは、この理由をおそらく「死刑執行人が罪人が生きている状態を確保したいからだ」と推測している[29]。刑の名前に「draw(引く)」という意味の "drawed" という言葉が使われていることはある種の混乱を生じさせた。オックスフォード英語辞典のdrawの定義には、「内臓や腸を引き出す」というものがある。「内臓や腸を外に引き出すこと。~から臓物を取り除く(調理のために家禽に行う。あるいは反逆者や罪人に絞首刑の後に行うもの)。」とあるが、これに続いて「死刑執行の多くの場合においては、これを意味しているか、もしくは[(犯罪者を)馬の尻尾やハードルなどで処刑場まで引きずっていくことであり、かつては大逆罪の法定刑であった]ことを意味しているかは不明である。hanged(絞首刑)の後にdrawingが出てくる場合は、内臓抉りの意味だと思われる」となっている[30]。歴史家のラム・シャラン・シャーマも同じ結論を述べている。「一般的な「hung(首吊り), drawn and quartered(四つ裂き)」のようにhungedやhungに続いてdrawnが出てくる場合は、反逆者の腹を切ることを意味している」[31]。この説を支持している歴史家はシャルマだけではなく、「死ぬ寸前までの首吊りの後に、"drawn" と四つ裂き」という表現をしている二次資料の関連書は多い[32][33]。歴史家で作家のイアン・モーティマーはこの説に同意していない。彼のウェブサイトに掲載されているエッセイでは、内臓摘出を行うことを明示することは比較的近代の措置であり、確かに多くこのようなことが行われたのは事実だが、だからといって「draw」が内臓摘出を意味するという推定は誤りであると書いている。また、(連行手段としての)draw(引き回し)は、処刑における補助的な役割を示していたがゆえに、hung(首吊り)の後に言及されるのだ、としている[34]。

メアリー1世の時代には、引き回し中の罪人を群集が自分たちの手で苦しめていたように、民衆もこうした刑を支持していたという記録が残っている。ウィリアム・ウォレスは、鞭で打たれたり、襲われたり、腐った食べ物やゴミを投げつけられたとされ[35]、また1587年の司祭トマス・ピルチャードの処刑では、彼が絞首台に着いたときには、既に瀕死状態であったといわれている[28]。さらに罪人を諭そうとする熱心な信仰者もおり、説教者が罪人の後を追いながら悔い改めよ、と説教するのも、ありふれたものだった。サミュエル・クラークによればピューリタンの聖職者ウィリアム・パーキンス(1558-1602)は、絞首台にいる若者にあなたは赦されたと説教を行い、そのために若者は「目に喜びの涙を浮かべて…… まるで以前から恐れていた地獄から解放され、天国が彼の魂を受け入れるために開かれたのを実際に見たかのように」死に向かうことができたという[36]。

王の命令が読み上げられた後に、受刑者の発言が許されるが、通常ではこの前に群集は絞首台から離れるように求められた[37]。こうした受刑者の発言のほとんどは自分の罪を認めるものであったが(反逆罪の場合は認める者はほとんどいなかったが)[38]、それでも執行官や牧師は注意深く見守り、時には対処を迫られることもあった。1588年にカトリック司祭のウィリアム・ディーンが群衆に向かって演説したことは非常に不適切とみなされ、彼はほとんど窒息するほどの猿轡を噛まされた[37][39]。1591年にエドモンド・ジェニングスが経験したように、忠誠心や政治に関する質問が囚人に投げかけられることもあった[40]。彼は司祭狩りのリチャード・トップクリフから「反逆罪を認めてくれ」と要求されたが、ジェニングスは「もしミサを行ったことが反逆罪とされるなら、私はそれを認めるし、誇りに思う」と答え、トップクリフは彼を静かにさせるように命じ、絞首刑執行人に彼を梯子から突き落とすよう指示した[41]。時には死刑囚の処刑に責任を持つ証人が立ち会うこともあった。1582年、政府の内偵者であったジョン・マンデーは、トマス・フォードの処刑に立ち会った。無実を訴えた司祭に罪の告白を思い出させた執行官をマンデーは支持した[42]。このような演説で表現された感情は、投獄中の状況と関係がある可能性がある。多くのイエズス会の司祭は他の囚人たちによって酷い目に遭い、最も反抗的な態度をとることが多かったが、逆に地位の高い者はよく謝罪した。こうした悔恨の念は通常の斬首ではなく、内臓を抜き取られることへの極度の恐怖から生じたものであり、自分の運命を受け入れたように見えるのは、反逆罪かはともかく、重大な行為が行われたこと自体は認めているからかもしれない。あるいはまた絞首台における神妙な態度は、自身の悪評が相続人に向かわないようにしたい囚人の願いだった可能性もある[43]。

時折、死刑囚は他の反逆者や共犯者が目の前で処刑されるのを見せられた。司祭のジェームズ・ベルは1584年に仲間のジョン・フィンチが「四つ裂き(a-quarter-inge)」にされるのを見させられた。1588年にエドワード・ジェームズとフランシス・エドワーズ(Francis Edwardes)は、ラルフ・クロケットの処刑を見せられた。これは、処刑される前にエリザベス1世の宗教的覇権に協力し、受け入れさせるためのものであった[44]。通常、受刑者はシャツを脱がされ、両腕を前に縛られた状態で梯子や荷車を足場にして短時間で絞首台にセットされる。そして執行官の命令で梯子や荷車が外され、受刑者は吊られた状態となる。1582年に司祭のジョン・ペインが足を引っ張られて死亡したように、早死にしてしまった犠牲者もいたが、通常は窒息で死にかけさせること(この時点ではまだ殺さないこと)が目的であった。逆に、酷く嫌われたウィリアム・ハケット(1591年没)のように、さっさと絞首紐を切られて落とされ、内臓を取り除かれた上に性器も切り取られた場合もあった。この去勢はエドワード・コークによれば、「血の堕落によって彼の子孫の相続権が失われたことを示すため」だという[注釈 5][45]。

この時点でまだ意識があった者は自分の取り出された内臓が焼かれるのを見たかもしれない。そして心臓が摘出され、斬首、四つ裂きに処された。1660年10月、国王殺し(レジサイド)のトマス・ハリソン将軍は数分間の絞首刑にされた後、腹を裂かれたが、身を乗り出して死刑執行人に体当たりしてきたと報告され、そのためにすぐに斬首され、内臓は近くの火の中へと投げ込まれた[46][47][注釈 6]。1535年に処刑されたジョン・ホートンは、腹を裂かれても祈りを捧げ、最期の瞬間には「よきイエスよ(Good Jesu)、私の心臓をどうしてくれるのか」と叫んだと伝えられている[49][50]。1326年のヒュー・ル・ディスペンサー (小ディスペンサー)の場合、シーモア・フィリップスは次のように書いている。「王国の善良な人々は貴賤の別なく、また富める者も貧しき者も、ディスペンサーを反逆者、強盗だとみなし、そのために彼は絞首刑に処された。反逆者として四つ裂きにされてその身体は王国中にばら撒かれ、無法者として斬首された。王と王妃と王国の民の間に不和をもたらしたとして内臓抉りを受け、内蔵を焼かれることが宣告された。最終的に彼は売国奴(traitor)、暴君、反逆者(renegade)とされた」[51] 。ロバート・カステンバウム教授の見解では、ディスペンサーの死体を損壊させたのは(内臓抉りは死後に行われたと思われる)、当局が反論を許さないということを群衆に示すためではなかったという。彼は、このような血に濡れた行為の背景には群衆の怒りを和らげるため、死体から人間であったことの特徴を無くすため、罪人の遺族によって意味のある葬儀を行う機会を奪うため、さらには死体に宿る悪霊を解放するため、などの理由があったと推測している[52] 。死体を解体する習慣は、反逆心は身体に宿っているという中世の思想に由来していると考えられ、罪人の内蔵を「火で清める」ことが要求された[53]。1323年のアンドリュー・ハークレイの処刑の場合、彼の「反逆心は『心臓、腸、内蔵』に宿っていた」ため、ウィリアム・ウォレスやギルバート・デ・ミドルトンもそうであったように「それを取り出して焼いて灰にし、撒く」ことになった[54]。処刑人はしばしば経験不足であり、処刑は必ずしもスムーズに行われなかった。1584年、リチャード・ホワイトの死刑執行人は、腹に開けた小さな穴から彼の腸をひとつずつ取り出したが、「この方法ではうまくいかなかったので、彼は肉屋の斧で胸を非常に哀れなほど切り刻んだ」[53]。1606年1月、火薬陰謀事件に関与した罪で処刑されたガイ・フォークスは、絞首台から飛び降りることで首の骨を折って自ら死を選ぶことに成功し、死体の状態で内蔵抉りを受けることができた[55][56]。

死体がどのように四つ裂きに処されたかを示す記録はないが、1684年に行われたトマス・アームストロング卿の四つ裂きを描いた版画には、死刑執行人が背骨に垂直に切り込みを入れ、腰の部分から脚部を切断している様子が描かれている[57]。ダヴィズ・アプ・グリフィズの遺体の各部が運ばれた場所についてハーバート・マクスウェルは次のように述べている。「指輪をはめた右腕はヨークに、左腕はブリストルに、右脚と腰はノーサンプトンで、左脚はヘレフォードに。しかし、この悪党の頭は腐敗によってバラバラにならないように鉄で固定され、ロンドンで見せしめのために長い槍の柄の上に目立つように設置された」[58]。1660年、11年前のチャールズ1世の死に関与した摂政の何人かが処刑されたことについて日記作家のジョン・イーヴリンはこう記している。「私は彼らの処刑を見たわけではないが、絞首台からバスケットに入れられてハードルの上に運ばれてきた彼らの四つ裂き刑で切り刻まれ、悪臭を放つ遺体は確認した」[59]。このような遺体は通常、半茹でにし、反逆者が陰謀を企てた場所や支持を得た場所で、大逆罪の刑罰を思い起こさせるために晒しものにされた[47][60]。煮る時には塩とクミンの実が加えられた。これは塩は腐敗を防ぐためであり、クミンは鳥がついばむのを防ぐためであった.[61]。

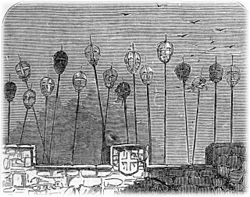

頭部は、何世紀にもわたって南部からの旅人がロンドンに入るためのルートであったロンドン橋でよく晒しものにされた。何人かの著名な著述家がこの展示について言及している。1566年、ジョセフ・ユストゥス・スカリガーは「ロンドンでは橋の上にたくさんの首があった…… あたかも船のマストであるかのように、その上に四つ裂きにされた遺体の一部が乗っていたのを見たことがある」と記している。1602年、ポメラニア公バルニム10世は「郊外側の橋の端には女王に対する反逆や秘密工作の罪で首を刎ねられた地位の高い30人のジェントルマンたちの首が突き立てられていた」と書き、首の存在の不吉さを強調した[62][注釈 7]。ロンドン橋をこのように使用する慣習は1678年に、虚偽のカトリック陰謀事件の犠牲者で首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑を受けたウィリア・ステイリーが最後だった。彼の住居がその親族に与えられ、彼らはすぐに「盛大な」葬儀を行ったが、これは検視官を激怒させ、遺体を掘り起こして首を市の門の上に置くよう命じられた。この経緯によってロンドン橋に置かれた最後の首はステイリーとなった[64][65]。

廃止への道程

[編集]カトリック陰謀事件のもう一人の無辜の犠牲者であったアーマー大司教のオリバー・プランケットは、1681年7月にタイバーン処刑場で首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑に処された。死刑執行人は、プランケットの身体の一部を焼かないよう買収されており、その頭部は現在、ドロヘダのセント・ピーターズ教会に展示されている[66]。 1745年のジャコバイト蜂起に関与して捕らえられたフランシス・タウネリーと他数名のジャコバイトの将校たちは処刑されたが[67]、この頃までに罪人たちにどこまでの苦痛を味わせるかは処刑人たちの裁量に委ねられており、彼らは内臓抉りの前には既に息の根を止められていた。1781年に処刑されたフランスのスパイ、フランソワ・アンリ・ドゥ・ラ・モットの場合は、心臓が取り出され焼かれる前に、約1時間にわたって絞首刑に処され[68]、また翌年のデビッド・タイリー(David Tyrie)はポーツマスで首吊り・斬首・四つ裂きの刑に処された。彼の遺体の一部は2万人の観衆の奪い合いになり、彼の手足や指を手に入れて自慢する者もいた[69]。 1803年、ジョージ3世の暗殺などを計画(デスパード陰謀事件)したとされるエドワード・デスパードと彼の共犯者6名が首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑に処せられた[70]。彼らは、ホースモンガー・レーン監獄で絞首及び斬首刑に処される前に、馬に取り付けられたそりに乗せられ、監獄の庭を周回する形式的な形で引き回される罰を受けた[71]。彼らの処刑には、約2万人の観衆が集まった[72]。デスパードの演説後の様子を記した同時代の記録が残っている。

この精力的かつ扇情的な訴えに、熱狂的な称賛が続いたため、執行官は聖職者に退出を命じ、デスパード大佐にはそれ以上の発言を禁じた。その後、キャップが目深に被せられ、その間に大佐が左耳の下に結び目を固定するのが確認でき、9時7分前に合図が送られると、(絞首台の足場の)台が落ち、全員が永遠の中に送り込まれた。大佐は事前に準備していたおかげであまり苦しんでいないように見えたし、全体の中で最もふざけた態度であったブロートンを除けば、他の者たちもそれほど苦しんでいないようだった。兵士のウッドは非常に苦しんで死んだ。処刑人は下に潜ると彼らの足を引っ張り続けた。マクナマラとウッドの指からは、吊るされている間に数滴の血が流れ落ちた。37分間の絞首刑の後、9時30分に大佐の遺体は切り落とされ、上着と腰巻を脱がされておがくずの上に寝かされ、頭はブロックの上に寝かされた状態だった。外科医が一般的な解剖用ナイフで頭部を切り取ろうとしたが狙っていた間接を外して上手くいかず、処刑人が頭を両手で挟みこんで何度も捻じるようにして苦労して胴体から切り離していた。そして、その首は死刑執行人によって掲げられ、彼は「見よ! 反逆者エドワード・マーカス・デスパードの首を!」と叫んだ。他の死刑囚たちにも同様の儀式が行われた。そして、10時までにすべてが終了した。

— The New Wonderful Museum, and Extraordinary Magazine(1804),pp.889–897[73]

1779年のイザベラ・コンドンと1786年のフィービー・ハリスの火炙り刑では立ち合いの執行官に支払われる経費が膨らんでおり、サイモン・デヴェローの見解では彼らはこのような見世物に参加したくはなかったのではないか、と指摘している[74]。ハリスの一件をきっかけとしてウィリアム・ウィルバーフォースは内臓抉りの刑の廃止法案を提出したが、この法案の中には殺人犯以外の罪人に対する内臓抉りを許可するものも含まれていたため、貴族院にて否決された[75]。1789年に贋金造りで火刑に処されたキャサリン・マーフィーの一件では[注釈 8]、ベンジャミン・ハメットが議会で非難を行い、「ノルマン人による政策の野蛮な残滓」の1つと呼んだ[68][76]。 女性への火刑に嫌悪感が広まる中で、議会は1790年に反逆法を制定し、反逆罪を犯した女性は火刑ではなく絞首刑となった[77]。その後、1814年には法律改革者のサミュエル・ロミリーが主導した反逆法が制定された。ロミリーは、友人のジェレミ・ベンサムの影響を受けており、懲罰的な刑法は犯罪行為を改めるために役立つべきであるが、実際のところ、イングランドの法律の厳しさは抑止力になるどころか、犯罪を増加させる原因になっていると長年主張していた。1806年にクイーンズボローの下院議員に任命された彼は、「血で書かれた、血気盛んで野蛮な刑法」の改善を決意した[78]。彼は窃盗や浮浪行為に対する死刑を廃止した。そして1814年反逆法において反逆罪を犯した者の刑罰を「死ぬまで絞首刑とし、その遺体を国王が自由に処分できる」ことを提案した。しかし、これでは殺人罪の刑罰よりも軽くなってしまうと指摘されると「適切な罰と適切な名誉刑として」死体の斬首を行うことにロミリーは同意した[79][80]。この妥協案の規定が実際に行われたのが1817年にダービー監獄で処刑された3人のうちの1人、ペントリッチ蜂起の百人隊の長ジェレマイア・ブランドレスである。エドワード・デスパードらの過去例と同様に3人はソリで絞首台への引き回しを受け、絞首刑として1時間ほど吊られた後、摂政殿下(後のジョージ4世)の強い要望により、斧で首を落とされた。しかし、首切りを任された地元鉱夫の経験は浅く、最初の2撃は失敗に終わり、最後はナイフによって作業を終えた。彼が最初の首を持ち上げ、慣例的なアナウンスをすると、群集は恐怖のあまり逃げ出してしまった。1820年に社会不安が高まる中で起きたカトー通りの陰謀とそれに関わった5人の男たちがニューゲート監獄で絞首及び斬首刑に処された時は、異なる反応が見られた。斬首は外科医によって行われたが、いつもの慣例的なアナウンスの後、群集は激しい怒りを見せ、これは死刑執行人が刑務所の壁の中で身を守らなければならないほどだった。この事件が、この刑罰が適用された最後の犯罪となった[81] The plot was the last crime for which the sentence was applied.[82]。

イングランドの死刑法の改革は19世紀に入ってからも続き、初代ラッセル伯爵ジョン・ラッセルなどの政治家は残っていた死刑犯罪の多くを法令集から削除しようとした[83]。ロバート・ピールは法の執行を改善するために、1828年の対人犯罪法によって軽微な反逆罪を廃止し、殺人罪との区別をなくした[84][85]。王立死刑委員会(Royal Commission on Capital Punishment)は、ほとんどの反逆行為に対する刑罰を懲役刑に限定した「より慈悲深い」1848年反逆重罪法を引用して、反逆罪の規定を変更しないよう勧告した。この報告書では「反乱、暗殺、その他の暴力…… 我々は極刑を維持すべきだと考える」と提言していたが[86]、直近では(またこれが最後だった)首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑が下された1839年11月のチャーティストによるニューポート蜂起の受刑者たちは死刑の代わりに流刑となっていた[87]。また同報告書では産業革命による繁栄の高まりによって死刑執行に対する国民の雰囲気が変わってきていることが強調されていた。内務大臣スペンサー・ホレーショ・ウォルポールは委員会に対し、死刑執行は「非常に士気を低下させるものになっており、良い効果をもたらすどころか、犯罪者に犯行を思いとどませる効果はなく、むしろ大衆の精神を残忍にする傾向がある」と指摘した。委員会は「濫用を防ぎ、法律が遵守されていることを国民に納得させるために必要と考えられる規制の下で」死刑執行は刑務所の壁の向こう側で、公衆の目に触れないように非公開で行われるべきだと提言した[88]。殺人犯を公開処刑にする慣例は2年後の1868年に内務大臣ゲイソン・ハーディによる死刑改正法によって廃止されたが、これは反逆者には適用されなかった[89]。死刑を完全に廃止する修正案は法案の3回目の読会の前に提案されたが、127票対23票で否決された[90][91]。

1870年没収法によって首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑は廃止された。これは自由党の政治家チャールズ・フォースターが1864年以来の2度目の試みとして[注釈 9]、残された家族が困窮することを防ぐために重犯罪者の土地と財産を没収することを廃止するために提案したものであった[93][94]。この法律によって反逆罪の刑罰は絞首刑のみに制限されたが[95]、1814年に制定された法律によって国王の権限により絞首刑を斬首刑に代える余地は残っていた[80][96]。とはいえ、イギリス国内で最後に斬首されたのは1747年の第11代ラヴァト卿サイモン・フレイザーであり、1973年に正式に斬首刑は廃止された[97]。 1998年の犯罪・無秩序法により反逆罪の死刑が廃止され、これによりイギリスは1999年に欧州人権条約の第6議定書を批准することが可能となった[98]。

アメリカ合衆国の事例

[編集]アメリカ独立戦争において、ロイヤリスト(王党派)とパトリオット(独立派)が激しく対立して内戦に発展した地域では、双方が相手を首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑に相応しい反逆者とみなし、刑が執行された事例が記録されている[99][100][101]。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ (ラテン語)「Rex eum, quasi regiae majestatis (occisorem), membratim laniatum equis apud Coventre, exemplum terribile et spectaculum comentabile praebere (iussit) omnibus audentibus talia machinari. Primo enim distractus, postea decollatus et corpus in tres partes divisum est.」[3]

- ^ 1351年以前の大逆罪はアルフレッド大王の法典(Doom book)によって定義されていた。パトリック・ウォルムドが記したように「誰かが王の命(またはその者の領主の命)に対する陰謀を企てた場合(中略)その者の人生とすべての所有物によって贖われる(中略)あるいは王(領主)の怒りによって身を清められるであろう」であった[10]

- ^ 女性は夫の法的財産と見なされていたため[16]、夫を殺して有罪となった女性の罪は殺人罪ではなく軽度の反逆罪となった。社会秩序を乱したことには相応の報復が必要であり、このような凶悪な犯罪に対しては絞首刑では不十分だと考えられていた[17]。

- ^ 「また、このような反逆の事例は現時点では想定できず、断言もできないようなものが将来に起こる可能性もある。上記以外の反逆罪と思われる事案が司法の俎上に上がった場合、反逆罪あるいはその他の重罪と判断すべきかは、王と議会による検討によって判断されるまで、司法が反逆罪の判決には踏み込まず、待機することが合意されている」エドワード・コーク[22]

- ^ 「血の堕落(corruption of blood)」については英語版の私権剥奪(Attainder)を参照。

- ^ ハリソンへの判決は「元の場所へ帰した後、そこからハードルに乗せ処刑場へ引き回す。絞首のち生きている間に落とし、陰部を切り落とす。内臓抉りを行い、まだ生きている場合はこれを目の前で焼く。斬首した後、身体は四つ裂きにする。頭部と四つ裂きにされた身体は国王陛下のご意向に従って処分される。主よ、彼の魂に慈悲を与え賜え」[48]

- ^ 1534年に橋には女性の首が晒された。彼女は家政婦で後に修道女となったエリザベス・バートンで、ヘンリー8世が早世すると予言したために、タイバーンに連行され、絞首刑の後で打ち首にされた[63]。

- ^ 通常、女性は絞首刑で死亡してから火炙りに処されたが、1726年のキャサリン・ヘイズの処刑では、死刑執行人の手違いで生きたたま火炙りにされ、これがイギリスで最後に火刑で亡くなった女性の事例となった[68]。

- ^ フォースターの最初の試みは、反対に遭うことなく両院議会を通過したが政権交代によって破棄されてしまっていた[92]。

出典

[編集]- ^ Powicke 1949, pp. 54–58.

- ^ Giles 1852, p. 139.

- ^ Bellamy 2004, p. 23.

- ^ Diehl & Donnelly 2009, p. 58.

- ^ Beadle & Harrison 2008, p. 11.

- ^ Bellamy 2004, pp. 23–26.

- ^ Murison 2003, pp. 147–149.

- ^ Summerson, Henry (2008) [2004], “Harclay, Andrew, earl of Carlisle (c.1270-1323)”, Oxford Dictionary of National Biography (Oxford University Press, hosted at oxforddnb.com), doi:10.1093/ref:odnb/12235 18 August 2010閲覧。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- ^ Hamilton, J. S. (2008) [2004], “Despenser, Hugh, the younger, first Lord Despenser (d. 1326)”, Oxford Dictionary of National Biography (Oxford University Press, hosted at oxforddnb.com) 1, doi:10.1093/ref:odnb/7554, オリジナルの24 September 2015時点におけるアーカイブ。 19 August 2010閲覧。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- ^ Wormald 2001, pp. 280–281

- ^ Tanner 1940, p. 375.

- ^ a b Bellamy 1979, p. 9.

- ^ Tanner 1940, pp. 375–376.

- ^ Bellamy 1979, pp. 9–10.

- ^ Dubber 2005, p. 25.

- ^ Caine & Sluga 2002, pp. 12–13.

- ^ a b Briggs 1996, p. 84.

- ^ Blackstone et al. 1832, pp. 156–157.

- ^ Foucault 1995, pp. 47–49.

- ^ Naish 1991, p. 9.

- ^ Bellamy 1979, pp. 10–11.

- ^ Coke, Littleton & Hargrave 1817, pp. 20–21.

- ^ Anthony, A. Craig (2001), “Local Historian Examines the Execution of Joshua Tefft at Smith's Castle in 1676”, Castle Chronicle 10 (4): 1, 8-9, オリジナルの21 March 2014時点におけるアーカイブ。 20 March 2014閲覧。

- ^ Ward 2009, p. 56.

- ^ Smith, Lacey, B. (1954) English Treason Trials and Confessions in the Sixteenth Century, Journal of the History of Ideas, Vol. 15, No. 4 (Oct., 1954), pp. 471-498 Published by: University of Pennsylvania Press, p. 484.

- ^ Tomkovicz 2002, p. 6

- ^ Feilden 2009, pp. 6–7

- ^ a b Bellamy 1979, p. 187

- ^ Pollock & Maitland 2007, p. 500

- ^ “draw”, Oxford English Dictionary (2 ed.), Oxford University Press, hosted at dictionary.oed.com, (1989), オリジナルの25 June 2006時点におけるアーカイブ。 18 August 2010閲覧。. (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- ^ Sharma 2003, p. 9

- ^ Hirsch, Richard S. M. (Spring 1986), “The Works of [[:en:Chidiock Tichborne|]]”, English Literary Renaissance 16 (2): 303–318 p. 305

- ^ Kronenwetter, Michael (2001), Capital Punishment: A Reference Handbook, Santa Barbara, California: ABC-CLIO, p. 204

- ^ Mortimer, Ian (30 March 2010), Why do we say 'hanged, drawn and quartered?', ianmortimer.com, オリジナルの22 November 2010時点におけるアーカイブ。

- ^ Beadle & Harrison 2008, p. 12

- ^ Clarke 1654, p. 853

- ^ a b Bellamy 1979, p. 191

- ^ Bellamy 1979, p. 195

- ^ Pollen 1908, p. 327

- ^ Bellamy 1979, p. 193

- ^ Pollen 1908, p. 207

- ^ Bellamy 1979, p. 194

- ^ Bellamy 1979, p. 199

- ^ Bellamy 1979, p. 201

- ^ Bellamy 1979, pp. 202–204

- ^ Nenner, Howard (September 2004), “Regicides (act. 1649)”, Oxford Dictionary of National Biography (Oxford University Press) 1, doi:10.1093/ref:odnb/70599 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- ^ a b Abbott 2005, pp. 158–159

- ^ Abbott 2005, p. 158

- ^ Abbott 2005, p. 161

- ^ Hogg, James (2008) [2004], “Houghton, John [St John Houghton] (1486/7–1535)”, Oxford Dictionary of National Biography (Oxford University Press), doi:10.1093/ref:odnb/13867 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- ^ Phillips 2010, p. 517

- ^ Kastenbaum 2004, pp. 193–194

- ^ a b Bellamy 1979, p. 204

- ^ Westerhof 2008, p. 127

- ^ Northcote Parkinson 1976, pp. 91–92

- ^ Fraser 2005, p. 283

- ^ Lewis 2008, pp. 113–124

- ^ Maxwell 1913, p. 35

- ^ Evelyn 1850, p. 341

- ^ Bellamy 1979, pp. 207–208

- ^ Kenny, C. (1936), Outlines of Criminal Law (15th ed.), Cambridge University Press, p. 318

- ^ Abbott 2005, pp. 159–160

- ^ Abbott 2005, pp. 160–161

- ^ Beadle & Harrison 2008, p. 22

- ^ Seccombe, Thomas; Carr, Sarah (2004), “Staley, William (d. 1678)”, Oxford Dictionary of National Biography (Oxford University Press), doi:10.1093/ref:odnb/26224 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- ^ Hanly, John (2006) [2004], “Plunket, Oliver [St Oliver Plunket] (1625–1681)”, Oxford Dictionary of National Biography (Oxford University Press) 1, doi:10.1093/ref:odnb/22412 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- ^ Roberts 2002, p. 132

- ^ a b c Gatrell 1996, pp. 316–317

- ^ Poole 2000, p. 76

- ^ Gatrell 1996, pp. 317–318

- ^ Gatrell 1996, pp. 317–318

- ^ Chase, Malcolm (2009) [2004], “Despard, Edward Marcus (1751–1803)”, Oxford Dictionary of National Biography (Oxford University Press), doi:10.1093/ref:odnb/7548, オリジナルの24 September 2015時点におけるアーカイブ。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- ^ Granger & Caulfield 1804, pp. 889–897

- ^ Devereaux 2006, pp. 73–93

- ^ Smith 1996, p. 30

- ^ Shelton 2009, p. 88

- ^ Feilden 2009, p. 5

- ^ Block & Hostettler 1997, p. 42

- ^ Romilly 1820, p. xlvi

- ^ a b Joyce 1955, p. 105

- ^ Belchem, John (2008) [2004], “Brandreth, Jeremiah (1786/1790–1817)”, Oxford Dictionary of National Biography (Oxford University Press) 1, doi:10.1093/ref:odnb/3270 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- ^ Abbott 2005, pp. 161–162

- ^ Block & Hostettler 1997, pp. 51–58

- ^ Wiener 2004, p. 23

- ^ Dubber 2005, p. 27

- ^ Levi 1866, pp. 134–135

- ^ Chase 2007, pp. 137–140

- ^ McConville 1995, p. 409

- ^ Kenny, p. 319

- ^ Gatrell 1996, p. 593

- ^ Block & Hostettler 1997, pp. 59, 72

- ^ Second Reading, HC Deb 30 March 1870 vol 200 cc931–8, (30 March 1870), オリジナルの20 October 2012時点におけるアーカイブ。

- ^ Anon 3 1870, p. N/A

- ^ Anon 2 1870, p. 547

- ^ Forfeiture Act 1870, (1870), オリジナルの13 November 2012時点におけるアーカイブ。

- ^ Anon 1870, p. 221

- ^ Statute Law (Repeals) Act 1973 (c. 39), Sch. 1 Pt. V.

- ^ Windlesham 2001, p. 81n

- ^ Allen, Thomas (2011). Tories: Fighting for the King in America's First Civil War. New York: Harper. ISBN 978-0-06-124181-9

- ^ Albert, Peter J., ed (1985). An Uncivil War: The Southern Backcountry During the American Revolution. Charlottesville: University of Virginia Press. ISBN 0-8139-1051-X

- ^ Young, Alfred, ed (1976). The American Revolution: Explorations in the History of American Radicalism. DeKalb: Northern Illinois University Press. ISBN 0-87580-057-2

参考文献

[編集]- Anon (1870), “The Law Times”, Office of the Law Times (London) 49

- Anon 2 (1870), The Solicitors' journal & reporter, London: Law Newspaper

- Anon 3 (1870), Public Bills, 2, Great Britain Parliament

- Abbott, Geoffrey (2005) [1994], Execution, a Guide to the Ultimate Penalty, Chichester, West Sussex: Summersdale Publishers, ISBN 978-1-84024-433-5

- Beadle, Jeremy; Harrison, Ian (2008), Firsts, Lasts & Onlys: Crime, London: Anova Books, ISBN 978-1-905798-04-9

- Bellamy, John (1979), The Tudor Law of Treason, London: Routledge & Kegan Paul, ISBN 978-0-7100-8729-4

- Bellamy, John (2004), The Law of Treason in England in the Later Middle Ages (Reprinted ed.), Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-52638-8

- Blackstone, William; Christian, Edward; Chitty, Joseph; Hovenden, John Eykyn; Ryland, Archer (1832), Commentaries on the Laws of England, 2 (18th London ed.), New York: Collins and Hannay

- Block, Brian P.; Hostettler, John (1997), Hanging in the balance: a history of the abolition of capital punishment in Britain, Winchester: Waterside Press, ISBN 978-1-872870-47-2

- Briggs, John (1996), Crime and Punishment in England: an introductory history, London: Palgrave Macmillan, ISBN 978-0-312-16331-0

- Caine, Barbara; Sluga, Glenda (2002), Gendering European History: 1780–1920, London: Continuum, ISBN 978-0-8264-6775-1

- Chase, Malcolm (2007), Chartism: A New History, Manchester: Manchester University Press, ISBN 978-0-7190-6087-8

- Clarke, Samuel (1654), The marrow of ecclesiastical history, Unicorn in Pauls-Church-yard: William Roybould

- Coke, Edward; Littleton, Thomas; Hargrave, Francis (1817), The ... part of the institutes of the laws of England; or, a commentary upon Littleton, London: Clarke

- Devereaux, Simon (2006), “The Abolition of the Burning of Women”, Crime, Histoire et Sociétés, 2005/2, 9, International Association for the History of Crime and Criminal Justice, ISBN 978-2-600-01054-2

- Diehl, Daniel; Donnelly, Mark P. (2009), The Big Book of Pain: Torture & Punishment Through History, Stroud: Sutton Publishing, ISBN 978-0-7509-4583-7

- Dubber, Markus Dirk (2005), The police power: patriarchy and the foundations of American government, New York: Columbia University Press, ISBN 978-0-231-13207-7

- Evelyn, John (1850), William Bray, ed., Diary and correspondence of John Evelyn, London: Henry Colburn

- Feilden, Henry St. Clair (2009) [1910], A Short Constitutional History of England, Read Books, ISBN 978-1-4446-9107-8

- Fraser, Antonia (2005) [1996], The Gunpowder Plot, Phoenix, ISBN 978-0-7538-1401-7

- Foucault, Michel (1995), Discipline & Punish: The Birth of the Prison (Second ed.), New York: Vintage, ISBN 978-0-679-75255-4

- Gatrell, V. A. C. (1996), The Hanging Tree: Execution and the English People 1770–1868, Oxford: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-285332-5

- Giles, J. A. (1852), Matthew Paris's English history: From the year 1235 to 1273, London: H. G. Bohn

- Granger, William; Caulfield, James (1804), The new wonderful museum, and extraordinary magazine, Paternoster-Row, London: Alex Hogg & Co

- Joyce, James Avery (1955) [1952], Justice at Work: The Human Side of the Law, London: Pan Books

- Kastenbaum, Robert (2004), “On our way: the final passage through life and death”, Life Passages (Berkeley and Los Angeles: University of California Press) 3, ISBN 978-0-520-21880-2

- Lewis, Mary E (2008) [2006], “A Traitor's Death? The identity of a drawn, hanged and quartered man from Hulton Abbey, Staffordshire” (PDF), Antiquity 82 (315): 113–124, doi:10.1017/S0003598X00096484

- Lewis, Suzanne; Paris, Matthew (1987), The art of Matthew Paris in the Chronica majora, California: University of California Press, ISBN 978-0-520-04981-9

- Levi, Leone (1866), Annals of British Legislation, London: Smith, Elder & Co

- Maxwell, Sir Herbert (1913), The Chronicle of Lanercost, 1272–1346, Glasgow: J Maclehose, OL 7037018M

- McConville, Seán (1995), English local prisons, 1860–1900: next only to death, London: Routledge, ISBN 978-0-415-03295-7

- Murison, Alexander Falconer (2003), William Wallace: Guardian of Scotland, New York: Courier Dover Publications, ISBN 978-0-486-43182-6

- Naish, Camille (1991), Death comes to the maiden: sex and execution, 1431–1933, London: Taylor & Francis, ISBN 978-0-415-05585-7

- Northcote Parkinson, C. (1976), Gunpowder Treason and Plot, Weidenfeld and Nicolson, ISBN 978-0-297-77224-8

- Phillips, Seymour (2010), Edward II, New Haven and London: Yale University Press, ISBN 978-0-300-15657-7

- Poole, Steve (2000), The politics of regicide in England, 1760–1850: Troublesome subjects, Manchester: Manchester University Press, ISBN 978-0-7190-5035-0

- Pollen, John Hungerford (1908), Unpublished documents relating to the English martyrs, London: J. Whitehead, OL 23354143M

- Pollock, Frederick; Maitland, F. W. (2007), The History of English Law Before the Time of Edward I (Second ed.), New Jersey: The Lawbook Exchange, ISBN 978-1-58477-718-2

- Powicke, F. M. (1949), Ways of Medieval Life and Thought, New York: Biblo & Tannen Publishers, ISBN 978-0-8196-0137-7

- Roberts, John Leonard (2002), The Jacobite wars: Scotland and the military campaigns of 1715 and 1745, Edinburgh: Edinburgh University Press, ISBN 978-1-902930-29-9

- Romilly, Samuel (1820), The Speeches of Sir Samuel Romilly in the House of Commons: in two volumes, London: Ridgway

- Sharma, Ram Sharan (2003), Encyclopaedia of Jurisprudence, New Delhi: Anmol Publications PVT., ISBN 978-81-261-1474-0

- Shelton, Don (2009) (e-book), The Real Mr Frankenstein, Portmin Press

- Smith, Greg T. (1996), “The Decline of Public Physical Punishment in London”, in Carolyn Strange, Qualities of mercy: Justice, Punishment, and Discretion, Vancouver: UBC Press, ISBN 978-0-7748-0585-8

- Tanner, Joseph Robson (1940), Tudor constitutional documents, A.D. 1485–1603: with an historical commentary (second ed.), Cambridge: Cambridge University Press Archive

- Tomkovicz, James J. (2002), The right to the assistance of counsel: a reference guide to the United States Constitution, Westport, CT: Greenwood Publishing Group, ISBN 978-0-313-31448-3

- Ward, Harry M. (2009), Going down hill: legacies of the American Revolutionary War, Palo Alto, CA: Academica Press, ISBN 978-1-933146-57-7

- Westerhof, Danielle (2008), Death and the noble body in medieval England, Woodbridge: Boydell & Brewer, ISBN 978-1-84383-416-8

- Wiener, Martin J. (2004), Men of blood: violence, manliness and criminal justice in Victorian England, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-83198-7[リンク切れ]

- Windlesham, Baron David James George Hennessy (2001), “Dispensing justice”, Responses to Crime (Oxford: Oxford University Press) 4, ISBN 978-0-19-829844-1

- Wormald, Patrick (2001) [1999], The Making of English Law: King Alfred to the Twelfth Century, Legislation and Its Limits, Oxford: Wiley-Blackwell, ISBN 978-0-631-22740-3

関連文献

[編集]- Andrews, William (1890), Old-Time Punishments, Hull: William Andrews & Co.

- Hamburger, Philip (2008), Law and judicial duty, Harvard University Press, ISBN 978-0-674-03131-9