ヘロドトス

ヘロドトス(ヘーロドトス、古希: Ἡρόδοτος, Hēródotos、羅:Herodotus、紀元前484年ごろ - 紀元前425年ごろ)は、古代ギリシアの歴史家である。歴史という概念の成立過程に大きな影響を残していることから、歴史学および史学史において非常に重要な人物のひとりとされ、しばしば西洋において「歴史の父」とも呼ばれる。

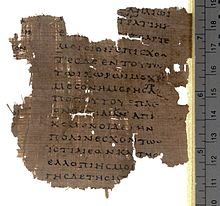

彼が記した『歴史』は、完本として現存している古典古代の歴史書の中では最古のものであり、ギリシアのみならずバビロニア、エジプト、アナトリア、クリミア、ペルシアなどの古代史研究における基本史料のひとつである。

生没年は不詳であり、生年は大雑把に前490年から前480年までの間とするのが定説である[1]。前484年説がしばしば採用されるが、明確な根拠を伴ったものではない[1][2]。没年は前430年以降であることは明白であるが、これも正確には不明である[3]。おおむね前490年-前480年の間に生まれ、前430年から前420年の間に、60歳前後で死亡したとするのが一般的である[3]。

生涯

[編集]ヘロドトスの知名度・重要性に反して、彼自身の人生について知られていることは少ない。彼の生涯についての情報源は以下のようなものに限られる[4][5]。

スーダによればヘロドトスは小アジア南部のカリア地方にある都市ハリカルナッソス(現:トルコ領ボドルム)の出身であり、父親の名はリュクセス、母親の名はドリュオ(ロイオとも)であったという[5]。兄弟にテオドロスという人物がおり、従兄弟(または叔父)に当時高名な詩人パニュアッシスがいた[5]。ハリカルナッソスは前900年ごろにペロポネソス半島にあるアルゴリス地方の都市トロイゼンから移民したドーリス系ギリシア人の植民市であった[6][2]。しかし、前5世紀にはハリカルナッソスの文化はイオニア化しており、ヘロドトス自身も古代ギリシア語のイオニア方言を話したと推定されている[2][6][注釈 1]。また、ギリシア人と土着のカリア人との間の通婚も盛んであり、ヘロドトスの家も同様であった。ヘロドトスの父リュクセス、従兄弟(または叔父)のパニュアッシスはカリア系の名前であるが[2][6]、母ドリュオ(ロイオ)はギリシア語の名前である[6]。ヘロドトスとテオドロスの兄弟もまた、ギリシア語による命名であることは明白である[6]。ヘロドトスの名前はギリシア語で「ヘラ女神の贈り物」という意味である。ヘロドトスの出身家は名門であったようであり、詩人が身内にいることも彼の生まれ育った環境が知的・文化的に恵まれたものであったことを示す[2]。

ヘロドトスが故郷にいたころ、ハリカルナッソスは女傑として名高いアルテミシア1世の統治下にあった[1]。ヘロドトスが彼女を深く尊敬していたことは『歴史』の描写から明確に読み取ることができる[1]。その後、アルテミシア1世の息子、または孫で僭主となったリュグダミスがハリカルナッソスを支配するようになると、ヘロドトスとパニュアッシスはリュグダミスに反対する政争に加わった。しかし、パニュアッシスは殺害され、ヘロドトスも故国を追われてサモスでの亡命生活に入った[1]。リュグダミスに対する反抗はその後も相次ぎ、恐らく前450年代初めごろに彼の政権は打倒された[1]。この過程にもヘロドトスは関わったとする見解もある[1]。

ヘロドトスはサモスにある程度の期間滞在した後、アテナイに行き、ついでイタリアに建設された新植民市トゥリオイに前444年[8]、または前443年に移住した[9][4]。この都市はアテナイの支配者ペリクレスがギリシア各地から移民を集めて建設した都市であったが、ヘロドトスが参加した経緯は不明である[9][4]。

ヘロドトスはサモスを去って以降、その人生のうちに少なくともアテナイ、キュレネ、クリミア、ウクライナ南部、フェニキア、エジプト、バビロニアなどを旅したはずであるが[10][11]、その具体的な年代をどのように想定するべきか明確ではない。ただし、エジプトとバビロニアを訪れたのは人生の晩年、少なくともトゥリオイの市民であったころであろう[11]。

彼はこれらの旅で得た知見をまとめ『歴史』と呼ばれる著作を残した。この著作は失われることなく伝存する古典古代の歴史書の中では最古のものである[4]。この中にペロポネソス戦争に触れた記述を残していることから、ペロポネソス戦争勃発のころ(前431年)にはまだ生存していたと考えられる[12]。最後はトゥリオイで死亡したともアテナイに戻っていたともされるが、いずれも明確な証拠はない[9][11]。

著作

[編集]

ヘロドトスは現在では日本語で『歴史』(英: The Histories)というタイトルで知られる著作を残した。これは現代風に解釈するならば、全ギリシアを巻き込むことになったペルシア戦争を主題にした一種の同時代史であるといえる[13]。この作品冒頭でヘロドトスは以下のように著者名と執筆の目的・方法を書いている。

これは、ハリカルナッソスの人ヘロドトスの調査・探求(Ἱστορίαι ヒストリエー)であって、人間の諸所の功業が時とともに忘れ去られ、ギリシア人や異邦人(バルバロイ)が示した偉大で驚嘆すべき事柄の数々が、とくに彼らがいかなる原因から戦い合う事になったのかが、やがて世の人に語られなくなるのを恐れて、書き述べたものである。—ヘロドトス、『歴史』巻1序文、桜井訳[14]。

序文に記された戦いが全ギリシアを巻き込んだペルシア戦争であり、異邦人(バルバロイ)がペルシア人のことであるのは当時を生きた人であるならば誤解の余地のないところであった[15]。

この文章はまた、著述の方法として調査・探求(Ἱστορίαι、historia)というギリシア語の単語を用いた現存最古の用例である[14]。最初に著者名を筆記し、執筆にあたっての主体性と責任の所在を明らかにするこの姿勢は、ミレトスのヘカタイオスを意識したものであったと見られる[12][14]。ヘカタイオスはヘロドトスに先行して各ポリスの伝承などを散文で綴っていたロゴグラポイと呼ばれる文筆家のひとりであった。このような文章は前4世紀には10例ほどが知られており、ヘロドトスのそれはこうしたものの中でも最古の部類に属する[12]。

ヘロドトスの『歴史』は全9巻からなるが、この9巻分類はヘロドトス自身によるものではなく、アレクサンドリアの学者によるものである[11]。現在に残る『歴史』の全体構成は当初からヘロドトスが構想していたものではなく、後から彼が追補した際に整えられたものであると推定される[16]。少なくとも最後の3巻部分は最初の6巻部分よりも先に作られていたことを示す各種の内部証拠が存在する[16]。

執筆姿勢

[編集]ヘロドトスが調査・探求して記した『歴史』は、当事者や関係者がまだ存命中の出来事についての記録であった[13]。そして、そのための探求の方法は現代の歴史研究とは異なり、史料を確認して情報を収集するよりも、現地を回り関係者に聴取し、また自ら経験することが主となった[13]。ヘロドトスは自らの目で確認することに努めたが、不足する情報は伝聞や証言によって補った[17]。その中にはヘロドトス自身が疑わしいと考える情報も多々あったが、彼は信憑性の程度にかかわらずそれを『歴史』に掲載している。このような執筆姿勢は以下のような記述からも明らかである。

この王についての(エジプトの)祭司の話はなお続き、右の事件の後ランプシニトスは、ギリシア人がハデス(冥界)の在るところと考えている地下へ生きながら下ったということで、ここでデメテルと骰子を争い、互いに勝敗のあった後、女神から黄金の手巾を土産に貰い、再び地上へ帰ったという。このランプシニトスの下界降りが起縁となって、彼が地上へ帰ってからエジプトでは祭を催すようになったという。(中略)このようなエジプト人の話は、そのようなことが信じられる人はそのまま受け入れればよかろう。本書を通じて私のとっている建前は、それぞれの人の語るところを私の聞いたままに記すことにあるのである。—ヘロドトス、『歴史』巻2§122-123、松平訳[18]。

一方で、この態度はヘロドトスの著作中において徹底はしておらず、採録の基準は曖昧であったし、神々と人間との関わりのような問題についても彼がはっきりと首尾一貫した哲学的姿勢を持っていたわけではない[19]。ヘロドトスは英雄時代の歴史に立ち入ることはなく、しばしば触れる神話的伝承についても懐疑的な姿勢を取り、神々がかつて人間と交わったという説話や神の出現といった出来事を事実として承認することはしなかった。この姿勢はしかし神話を明確に拒絶するほど徹底したものでもなかった[19]。ヘロドトスはまた、こうした神話的な説話に対して時折風刺を加えてもいる[19]。

テッサリアの住民自身のいうところでは、ペネイオスの流れているかの峡谷は、神ポセイドンの作られたものであるというが、もっともな言い分である。というのは地震を起こすのがポセイドンで、地震による亀裂をこの神の仕業であると信ずる者ならば、かの峡谷を見れば当然ポセイドンが作られたものであるというはずで、私の見るところ、かの山間の亀裂は地震の結果生じた物に相違ないのである。—ヘロドトス、『歴史』巻7§129、松平訳[20]。

また、ローマ時代の歴史家プルタルコスやエウセビオスによれば、ヘロドトスは『歴史』の内容を各地で口演していたという。このヘロドトスが聴衆に向けて語り聞かせていたという情報は事実であると考えられ、このことが聴衆を楽しませるための様々な説話・余談の挿入、本筋からの脱線という『歴史』の特徴を形作ったとも考えられる[21]。

評価

[編集]「歴史」の成立

[編集]ヘロドトスは一般的に歴史家に分類される[22]。しかし、ヘロドトス自身には当時、現代的な意味での「歴史」を書くという明確な意識はなく、自らを歴史家とはみなしていなかったと考えられる[23][24]。なぜならば、彼が生きた時代には未だ歴史というジャンルが成立していなかったためである[23]。ヘロドトスが用いた調査・探求(Ἱστορίαι ヒストリエー)というギリシア語の単語は英語の history(歴史)やフランス語の histoire(歴史)の語源となったことは広く知られているが[23]、『歴史』本文においてヘロドトスがこの historia という単語を用いるとき、基本的には「調査」もしくはその方法としての「尋問」という意味で使用されている[23]。つまり、ヘロドトス自身の意識としては『歴史』は現代の概念でいう「歴史」を書いたものではなく、「自身による研究調査結果」を語るものであった[23]。柿沼重剛の指摘によれば、ヘロドトス以前には historia が意味する「探求」とは神話や系譜、地誌に関することであったが、ヘロドトスはこれを「人間界の出来事」にまで広げた点が特筆されるという[25]。

ヘロドトスの没後100年あまりの間に、ギリシアでは詩とは異なる「歴史」というジャンルが明確に確立された[26]。後代の人々が歴史というジャンルを認識するようになると、ヘロドトスの仕事はまさにそれを開拓したものであると位置づけられるようになった[26]。早くも前4世紀に生きたアリストテレスはヘロドトスを歴史家として分類し、以下のような有名な言葉を残している。

歴史家と詩人は、韻文で語るか否かという点に差異があるのではなくて-事実、ヘロドトスの作品は韻文にすることができるが、しかし韻律の有無にかかわらず、歴史であることにいささかの代わりもない-、歴史家はすでに起こったことを語り、詩人は起こる可能性のあることを語るという点に差異があるからである。—アリストテレス、『詩学』第9章、松本・岡訳[26]。

こうして歴史家として称えられたヘロドトスの『歴史』は名著の誉れ高く、失われることなく、また名声を損なうことなく現代まで伝えられた古典古代の「歴史書」の中では最古のものであるという主張もある[4]。

歴史の父

[編集]ヘロドトスは歴史叙述の成立過程、史学史において必ず言及される人物であり、彼の著作『歴史』において歴史学と呼びうるものの最も早い例を見ることができるともされる[27]。

このことからヘロドトスはしばしば「歴史の父(pater historiae)」と呼ばれる。彼をこう呼んだ最初の人物は古代ローマの政治家・哲学者であるキケロである[25]。キケロは著作の『法律について』の一節でヘロドトスをこのように呼んでいるが、それがなぜなのかについて理由を説明していない[25]。歴史学者大戸千之はそれを以下のように説明している。ヘロドトスは著作において、執筆者とテーマ(ペルシア戦争の調査研究)を明示し、そしてその調査研究手法として「自らできる限り調査する」「情報を突き合わせ吟味・検討する」「調査結果を正確に報告し、直接的な情報と間接的な情報の弁別、情報に対する評価、自分が信じる情報と信頼はしないが重要な情報の区別を行う」といった姿勢を示した。これは後の歴史研究の基本に通じる姿勢であるといえるのである[28]。

イオニアの知的活動とヘロドトス

[編集]上に述べたように、ヘロドトスは未だ歴史という概念が存在しない時代において、後世その端緒とみなされる文筆活動を行った。この背景には古代ギリシアのイオニア地方で活発化していた知的活動があり、ヘロドトスの仕事もまた当時のこの潮流から孤立したものではない[29]。前6世紀ごろのイオニアはその主邑ミレトスを中心として古代ギリシア人の知的活動の一大拠点となっていた[30][31]。当時イオニアは哲学者と呼ばれる知識人を多数輩出した。彼らの中には万物を構成する根源を追求したタレス、アナクシマンドロス、アナクシメネスなどがいる(ミレトス学派)[31]。また、エフェソス出身のヘラクレイトスや、サモス出身の数学者ピュタゴラス、コロフォン出身のクセノファネス、そしてヘロドトスの同時代かそれ以降の人であるコス島出身のヒポクラテスなどの名も現代に伝わる[32][33]。

こうした哲学者たちが生きた時代、ギリシア人たちに過去の出来事を伝え、人生の規範を示し、「歴史」として伝えられたのはホメロス以来の神話や叙事詩であった[34]。古代の多くの地域と同様、これらの中では神々と人間の世界は連続しており、神そのものや超人的な力をもつ英雄たちが王家の祖先として語られた[34]。イオニアの哲学者たちはこの神話や叙事詩の語る世界、そしてそれ自体の価値に疑問を投げかけた[35]。それは神話内に登場する系譜の矛盾の追及、出来事の相互関係の整合性の確認、そして尊敬されるべき神々が行う「人の世で破廉恥とされ非難の的とされるあらんかぎりのこと」(クセノファネス)に対する倫理的疑問の表明であった[36]。

また、同じ時代には、ロゴグラポイと呼ばれる著述家たちが登場した[37]。彼らは諸ポリスの伝承に関心を持ち、旧来からの韻文ではなく散文で著述活動を行っていた[37]。彼らは「歴史家」の登場に繋がっていく文学的潮流の中にあった人々であり、その作品はほとんど現存していないものの神話から始まる諸地方の伝承などを記していたと考えられる[38]。この中でも「地理学の祖」ともされるミレトスのヘカタイオスは、現存していないものの『系譜(Genealogiai)』、『探求(Historiai)』という著作があったことが知られており、その巻頭の文章と伝わる以下の文章は後のヘロドトスの執筆姿勢に通じるものとして重視される。

ミレトスの人ヘカタイオスはかく語る。以下に記すのは、わたしにとって真実であると思われるところである。なぜなら、わたしの見るところ、ギリシア人の話は豊富であるが、笑うべきものであるから。—ヘカタイオス[39]。

ヘロドトスが生を受けたハリカルナッソスはイオニアの南端部に位置していた。ヘロドトスは親類に詩人がいることや、その著作の内容から考えて、こうした知的に豊かな風土に影響を受けて成長したと考えられる[33]。ヘロドトスが自らに先行するイオニアの哲学者たちの議論に触れ、それをよく理解していたことは近現代のヨーロッパの学者たちによって早期から指摘されており[33]、ヘロドトスの『歴史』はイオニアのより大きな知的文脈の中に位置付けられている[40]。

また、彼の思考法にはイオニアの置かれていた独自の歴史的背景に基盤を持つと想定され得るものがあることも指摘される。たとえば、ヘロドトスの『歴史』には、地理上の区分に基づいて世界をアジアとヨーロッパに2区分(またはリュビアを加えて3区分)する分類法で各種の比較を行っている記述が存在する[41]。これはイオニアで当時一般的に採用されていた分類法であるが、ある部分ではこの分類法の欠点を批判し、実態と一致しないとも批判している[41]。そして、さらにギリシアをヨーロッパともアジアとも異なる独自の世界として捕らえようとしている記述があることが指摘される[41]。

このようなヘロドトスの思考法と類似した例が、ヒポクラテスの著作と伝えられる『空気、水、場所について』の中にも登場する[42]。この文献でも気候や環境がその地に住む人々の健康や性格に影響するという考え方が採用されており、それに基づいてアジアとヨーロッパの住民の違いが論じられている[42]。この中でヒポクラテスが挙げているヨーロッパの住民とはスキタイ人であり、言外にギリシアとヨーロッパを区別するような記述法を取っている[43]。このようなギリシアをアジアともヨーロッパとも異なる別個の領域として捉える考え方は、ギリシア人の一般的な地理区分ではアジアに分類され、歴史的にはアケメネス朝(ハカーマニシュ朝、ペルシア帝国)の支配下にあったイオニア地方出身の人々の独特の立ち位置の中から醸成されたものであるとも考えられる[44]。

批判

[編集]ヘロドトスの歴史家としての業績は広く知れ渡っているが、一方で彼については、荒唐無稽なエピソードをむやみに掲載することや、余談や脱線があまりに多く作品の全体構成や叙述がアンバランスでまとまりが悪いことが常に議論の種となり、また「聞いたままに記す」というその姿勢も、正確さを追求しないための逃げ口上である、というような批判がしばしば行われる[45]。具体的には、ペルシア戦争をテーマにして『歴史』を書いたにもかかわらず、その前史というべき各国の神話・伝説・歴史の叙述が第5巻まで延々と続き、あまりに冗長であることや、通俗的な面白さはあってもほとんど事実とは考えがたいような話が数多く掲載されていることなどが批判の対象とされている[45]。

このような批判は既に古代から行われていた。ヘロドトスを「歴史の父」と呼んだキケロの文章には、「歴史の父であるヘロドトスやテオポンポスには無数の作り話(fabulae)がある」というものがあるし[46]、アリストテレスはヘロドトスが伝えたライオンの出産についてのアラビア人の話を「馬鹿げている」と評している[47][注釈 2]。さらに古く、小アジア出身の医師でアケメネス朝に仕えたクテシアスはヘロドトスを「嘘つき」と批判していたことが伝わっている[49]。

ヘロドトスとトゥキュディデス

[編集]こうしたヘロドトスへの批判とも関連してしばしば比較されるのが、同じく古代ギリシアの偉大な歴史家として知られるトゥキュディデスである。トゥキュディデスはその「実証的」な著述姿勢で名高く、使用する史料の選別を厳密に行う人物であった[50]。トゥキュディデスは恐らくヘロドトスに対する最初期の批判者でもあり、その著作『戦史』において、以下のような一連の文章を書いている。

かくして往古の状況は、私の究明したところでは以上のようなものであったが、しかし証拠の各々を次々に信じることは困難である。それというのも、自国のことであっても、過去の事件となると、その風説を人々は遠国の場合と同様に、無批判に受け容れあうものだからである。(中略)真相の究明(ゼーテーシス)は多くの人々にとってかくも安易なものであって、むしろ俗説に走りやすいのである。

(中略)そして決して詩人たちが事件について誇張して賛美しているものとか、物語的史家たちが真相よりも耳に訴えることを目指して述作したものの方を信じてはならない。これらの史家の物語ることは検証不可能であり、その大部分は時間の経過故に物語的要素に圧倒されており、信じがたいのである。

(中略)他方、戦争中に為されたことの事実については、偶然に出会った人から聞いたとおりに、また自分の思われたとおりに、記述すべきではなく、自分が遭遇して目撃した場合でも、また他人から聞いた場合でも、その各々について可能な限り厳密に検討した上で書くべきだと考えた。ところが、それぞれの事件に遭遇した人々でも、同一の事件について同一のことを語らず、各人の両者(引用注:アテナイとスパルタ)いずれかに対する好意や記憶の程度によって相違したから、事実の確認には苦労を重ねた。それゆえ本書は物語めいていないので、恐らく聴いて余り面白くないと感じられるであろう。(中略)これは一時の聴衆の喝采を争うためではなく、永遠の財産として書きまとめられたものである。—トゥキュディデス、『歴史』巻1§20-23、藤縄訳[51]。

これらはヘロドトスの執筆姿勢に対する批判を試みたものであるとも考えられる[52][53][54]。トゥキュディデスはヘロドトスが使用した「ヒストリエー」(調査・探求)ではなく、「ゼーテーシス」(追求・究明)という用語を採用した[52]。それがヘロドトスに対する批判的姿勢の現れであるか、先人をはばかったものであるのか見解は分かれるが、いずれにせよヘロドトスを意識した結果であろう[52]。

また、ヘロドトスがしばしば一人称で語るのに対し、トゥキュディデスは客観性を重視してか三人称による記述を徹底しており、自らが直接関わった事件についても三人称で記述している[55]。このようなトゥキュディデスの執筆姿勢は、伝統的に厳密・公正・客観的であるという高い評価がされており、ヘロドトスが「歴史の父」とされるのに対し、近代にはトゥキュディデスは「実証的歴史学の父」「科学的歴史学の祖」と呼ばれたりもするようになった[55]。

古代において、この「実証的」なトゥキュディデスに比べ、ヘロドトスの評価はかなり厳しいものであったと見られる[49]。しかし、こうした評価は今日ではかなり変化している。なぜならば、ヘロドトスがしばしば情報の出所や、情報の種類(伝聞であるか、目撃したものか、推論か)を開示し、また複数の異説を列挙して読者に判断を委ねている。それに対し、トゥキュディデスは通常こうした情報源自体を読者に提供することはなく、彼自身が複数の情報を取捨選択してたどりついた「真実」のみを提供している場合が多いためである。これは、結論にたどり着くまでの情報の出所を確認し、複数の情報を比較して信頼性を検討して結論の裏付けを行うという、現代の歴史学の基本において「実証的」であるといえるわけではない[56]。このため、現代では実証的なトゥキュディデスとそうではないヘロドトスという対比は必ずしも行われない。

現代における評価

[編集]近代においてもヘロドトスの記述の中に信憑性の低い説話が多数含まれることについての批判は続いている[57]。『ローマ帝国衰亡史』で名高いイギリスの歴史学者エドワード・ギボンは、ヘロドトスが娯楽性の高いエピソードをふんだんに交えていることについて、「ある時は子供のために、ある時は哲学者のために書いている」と評している[58]。また、特に伝聞としてヘロドトスが伝える神話的な伝承の他にも、彼の軍事的分野についての記述にはしばしば厳しい目が向けられる。歴史学者ジョン・バグネル・ベリーは以下のように述べる。

(ヘロドトスの仕事は)おそらく条件つきで、歴史の方法論とよばれるものの近代的な発展の基礎となっている。しかし、これらの常識としての原理を宣言しているにもかかわらず、その作品のある部分は、早熟の子供が書いたものかと思われるほどに、かれはある点では常識に欠けていた。かれは大戦争の歴史を書こうとしながら、戦争の諸状況についての最も基礎的な知識を欠いていた。クセルクセスの軍隊の数についての、ありえない空想的な叙述は、ほとんど信じられないほどにかれの無能を示し、ヘロドトスを歴史家というよりも叙事詩人とするのにじゅうぶんである[注釈 3]。(中略)ヘロドトスを戦争史家として最低の標準から評価しても、この点では彼は戦争史家としては、その資格さえもない。—ジョン・バグネル・ベリー[60]。

しかし、近年では歴史学の手法の発展に伴ってヘロドトスの作品についても多方面から盛んに行われるようになっており、新しいヘロドトス像が築かれてきている[61]。また、古代人によるヘロドトスへの批判はそれ自体が事実誤認によるところがあったという指摘もあり、現代ではヘロドトスの復権は著しい[49]。また、ヘロドトスの記述のうち古代ギリシアの地誌に関する研究においては、その信憑性の高さを認める見解も存在する[57]。

この新たなヘロドトスへの評価の背景には、20世紀の歴史学の飛躍的な発展がある。文化人類学や社会学の方法が歴史学に取り入れられるようになった結果、歴史学の研究手法に新たな地平が拓かれるようになると、多数の神話や伝承を伝えるヘロドトスの『歴史』はその手がかりとなる材料の宝庫として注目されるようになった[62]。フランスの学者アルトーグは「ヘロドトスが『歴史の父』となったのは前5世紀でもキケロの時代でもなくて、20世紀に歴史学が新たな地平を拓いた時なのだ」と述べる[62]。

また、ヘロドトスの記述のフィクション性についても、歴史それ自体の考え方の変化によって新しい評価がされている。すなわち、過去に発生した史実を完璧な形で再現することはどのような手段によっても不可能であり、従って歴史は真実を表現できず、「歴史そのものが嘘(フィクション)である」という命題も存在する[62]。この命題のもとでは歴史とは史実を完全に再現する存在ではなく、各種の史料や考察を通じて可能な限り史実に肉薄しようとするものであり、未だ歴史という概念の存在しない時代に生きたヘロドトスの「作り話」についても、それは当時可能な限りの情報を集め真実を探求したものの発露であるともとらえられるからである[63]。

総体としてはヘロドトスは、明確な問題意識の設定、能動的な情報収集、情報自体の批判・検証、公平な立場から事物の推移・原因を考える姿勢などを打ち出したことから、彼の著作『歴史』は歴史学の誕生を告げるものであると評価される[64]。歴史学者大戸千之はヘロドトスの評価について以下のようにまとめている。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ ハリカルナッソスはイオニアに属する都市ではないが、ヘロドトスはしばしばイオニア人であると見られがちである。実際ヘロドトスの思考や知的背景がイオニアに多くを負っているのは間違いないにもかかわらず、彼の姿勢は極めて親アテナイ的であり、イオニアに対する非難を躊躇していない。『歴史』の叙述におけるヘロドトスのイオニア人に対する態度はある種侮蔑的であり、「イオニア人という名前は偉大な名声を持つ名前ではない」とも書いている。J.B.ベリーは「かれがイオニア作家として叙述したといわれたならば、かれは大いに憤慨したであろう。かれは、イオニアとイオニア的な関心から離れようと非常に苦心した。」と述べる[7]。

- ^ ヘロドトスが伝えるアラビア人の話によれば、ライオンの雌は一生の間に一頭の子供しか生まない。それはライオンの赤子は胎内で動き始めるようになると母の子宮を爪でかきむしるからで、出産が近づく頃には子宮で無事な部分は全く残らず、出産とともに子宮も体外に排出されるためだという[48]。

- ^ ヘロドトスはクセルクセスの率いた軍隊の総勢が「百七十万人以上であることは確かである」としている[59]。

- ^ 聴衆の存在を前提に、様々な挿話によってその関心を惹きつけるホメロス以来の伝統的な事物の語りの伝統。

出典

[編集]- ^ a b c d e f g 松平 解説, p. 373

- ^ a b c d e 桜井 2006, p. 12

- ^ a b 松平 解説, p. 375

- ^ a b c d e ベリー 1966, p. 38

- ^ a b c 松平 解説, p. 371

- ^ a b c d e 松平 解説, p. 372

- ^ ベリー 1966, pp. 60-61

- ^ 松平 解説, p. 374

- ^ a b c 桜井 2006, p. 16

- ^ 大戸 2012, p. 51

- ^ a b c d ベリー 1966, p. 39

- ^ a b c 大戸 2012, p. 53

- ^ a b c 大戸 2012, p. 60

- ^ a b c 桜井 2006, p. 20

- ^ 大戸 2012, p. 55

- ^ a b ベリー 1966, p. 40

- ^ 大戸 2012, p. 61

- ^ 『歴史』巻2 §122-123

- ^ a b c ベリー 1966, pp. 45-51

- ^ 『歴史』巻7 §129

- ^ 大戸 2012, pp. 74-77

- ^ 桜井 2006, p. 7

- ^ a b c d e 大戸 2012, p. 57

- ^ 桜井 2006, pp. 25-26

- ^ a b c 大戸 2012, p. 58

- ^ a b c 桜井 2006, pp. 26-27

- ^ 大戸 2012, p. 47

- ^ 大戸 2012, pp. 58-59

- ^ 桜井 2006, p. 53

- ^ 桜井 2006, p. 57

- ^ a b 高橋 2014, p. 26

- ^ 高橋 2014, p. 27

- ^ a b c 桜井 2006, p. 58

- ^ a b 大戸 2012, pp, 28-29

- ^ 大戸 2012, p. 31

- ^ 大戸 2012, p. 32

- ^ a b 大戸 2012, p. 42

- ^ 大戸 2012, p. 43

- ^ 大戸 2012, p. 44

- ^ 桜井 2006, p. 59

- ^ a b c 桜井 2006, p. 62

- ^ a b 桜井 2006, p. 61

- ^ 桜井 2006, p. 64

- ^ 桜井 2006, p. 68

- ^ a b 大戸 2012, p. 71

- ^ 桜井 2006, p. 41

- ^ 大戸 2012, p. 72

- ^ 『歴史』, 巻3§108

- ^ a b c 桜井 2006, p. 42

- ^ 桜井 2006, p. 109

- ^ 『歴史』(トゥキュディデス), 巻1§20-23

- ^ a b c 桜井 2006, pp. 28-31

- ^ 藤縄訳注, pp. 22-24

- ^ 大戸 2012, p. 94

- ^ a b 大戸 2012, p. 93

- ^ 大戸 2012, p. 98

- ^ a b 桜井 2006, p. 43

- ^ 大戸 2012, p. 73

- ^ 『歴史』, 巻7§60

- ^ ベリー 1966, p. 69

- ^ 桜井 2006, p. 45

- ^ a b c 桜井 2006, p. 50

- ^ 桜井 2006, p. 51

- ^ 大戸 2012, p. 86

- ^ 大戸 2012, pp. 86-87

参考文献

[編集]- ヘロドトス 著、松平千秋 訳『歴史 上』岩波書店〈岩波文庫〉、1971年12月。ISBN 978-4-00-334051-6。

- ヘロドトス 著、松平千秋 訳『歴史 中』岩波書店〈岩波文庫〉、1972年1月。ISBN 978-4-00-334052-3。

- ヘロドトス 著、松平千秋 訳『歴史 下』岩波書店〈岩波文庫〉、1972年2月。ISBN 978-4-00-334053-0。

- トゥキュディデス 著、藤縄謙三 訳『歴史 1』京都大学学術出版会〈西洋古典叢書〉、2000年5月。ISBN 978-4-87698-117-5。

- 大戸千之『歴史と事実 ポストモダンの歴史学批判をこえて』京都大学学術出版会〈学術選書057〉、2012年11月。ISBN 978-4-87698-857-0。

- 桜井万里子『ヘロドトスとトゥキュディデス』山川出版社〈ヒストリア023〉、2006年5月。ISBN 978-4-634-49194-6。新版・講談社学術文庫、2023年。

- 高橋純夫『古代ギリシアの思想家たち 知の伝統と闘争』山川出版社〈世界史リブレット 人006〉、2014年8月。ISBN 978-4-634-35006-9。

- ジョン・バグネル・ベリー 著、高山一十 訳『古代ギリシアの歴史家たち』修文館出版、1966年4月。ISBN 978-4-87964-025-3。改訂版1990年4月