ドライゼ銃

| |

| ドライゼ銃 | |

|---|---|

| 種類 | 歩兵銃 |

| 製造国 |

|

| 設計・製造 | ヨハン・ニコラウス・フォン・ドライゼ |

| 年代 | 1840年代 |

| 仕様 | |

| 種別 | 小銃 |

| 口径 | 15.4mm |

| 銃身長 | 910mm |

| ライフリング | 4条 |

| 使用弾薬 | ドライゼ(針打式)紙製薬莢 |

| 装弾数 | 単発 |

| 作動方式 | 針打式ボルトアクション方式 |

| 全長 | 1420mm |

| 重量 | 4.7kg |

| 発射速度 | 1-12発/分 |

| 銃口初速 | 305 m/s |

| 有効射程 | 250-600m |

| 歴史 | |

| 設計年 | 1836年 |

| 製造期間 | 1841年 - 1869年 |

| 配備期間 | 1848年 - 1871年 |

| 配備先 | プロイセン軍および同盟軍 |

| 関連戦争・紛争 | シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争、普墺戦争、普仏戦争、露土戦争 (1877年-1878年) |

| 製造数 | 500,000丁 |

ドライゼ銃(ドライゼじゅう、独: Dreyse Zündnadelgewehr)は、1841年にプロイセン軍に採用された軍用小銃であり、世界初の実用的ボルトアクション小銃である。

この銃はプロイセンの銃工であったヨハン・ニコラウス・フォン・ドライゼによって発明された。開発は1824年に始まり、数多くの試作を経て1836年に完成した。この功績により、ドライゼは1864年に爵位を与えられている。

先進的すぎる存在だったため開発当初はほとんど注目されなかったが、1860年代のプロイセンが国土拡張に転じたことによって、幾多の戦場でプロイセン軍を勝利に導く原動力となり、その名声を全世界に轟かせた。

ドライゼ銃は、長い撃針が紙製薬莢を貫いて弾底の雷管を撃発させる撃発機構、および弾薬から「ドライゼのニードルガン」とも呼ばれ、日本では火針銃または針打式、撃針銃と形容される。旧日本軍の公文書にはプロイセンの漢字表記である普魯西、そしてドイツ語の Zündnadelgewehr の発音「ツュントナーデルゲヴェーア」から“普式ツンナール銃”と記されている。

戦場での活躍

[編集]

前装銃が主流であった当時、ドライゼ銃の先進性は他のどんな銃器と比べても飛び抜けた存在であり、これを装備して躍進したプロイセン軍は、先進的な軍事技術を有した軍が優位に立つ典型的な例のひとつだったと言える。

この銃は射手が地面に伏せた姿勢で敵の弾丸を避けながら、一体化した薬莢で簡単に再装填を行って、射撃姿勢を維持しながら前装銃とは桁違いの速度で持続射撃を続ける事を可能とし、その普及は太古から一貫して“立って歩き、立って射撃する”存在だった歩兵の運用を、戦場で伏射や“匍匐前進”を行える存在へと変化させた。

この新兵器は1848年からプロイセン軍で徐々に配備が始まり、1849年にドレスデンで発生した5月暴動の市街戦において、初めてプロイセン軍によって実戦使用されたが、1848年のベルリン暴動で武器庫から多数が盗まれてしまったため、その機密が維持されていた時期は短かった。

プロイセンの台頭と共に、プロイセンと同盟した他のドイツ各州にも普及していったが、保守的だった多くの欧州諸国の陸軍は、ドライゼ銃の紙製薬莢にも後装式の優位性にほとんど理解を示さず、1860年代にプロイセンが対外膨張へ転じるまでの長い期間、ドライゼ銃は過小評価され続けていた。

プロイセン以外では唯一、後装式小銃への換装を進めていた英国以外の欧州諸国は、1864年の第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争によって、ドライゼ銃の存在によりプロイセンの連合軍が驚異的な戦力に変化していることを知った。

続く1866年の普墺戦争において、ドライゼ銃は最大の活躍を見せた。先込め式銃を使っていたオーストリア兵が、射程では優っていたが、一発を撃つために立ったままの姿勢で次弾を再装填するまでの間に、プロイセン兵は5発(もしくはそれ以上)を地面に伏せたままで発射し、敵をなぎ払ったのである。[1]

この様を現地で見ていた外国軍の観戦武官は「ニードルガンは王者だ」と評し、その様子がフランスへ伝わると、敵兵の死体の山を前にしたニードルガン発明者が喜色の笑みを浮かべている風刺画が描かれた。

準同盟関係にあったオーストリアがプロイセンに惨敗し、ドライゼ銃の性能を知って愕然としたフランス陸軍は、ドライゼ銃を研究・改良したシャスポー銃を1866年に急遽採用した。

双方が紙製薬莢を使用する小銃で戦った戦争となった1870年の普仏戦争では、ドライゼ銃に対して倍の射程を誇るシャスポー銃や、ミトラィユーズなど各種の新兵器を装備していたフランス軍が圧倒的な優位に立っているかに見えていたが、フランスより巧みに新技術(鉄道・電信)と組織(参謀本部・諜報部)を活用して周到に戦争準備を進めていたプロイセン軍の前に、自信過剰だったフランス軍はあっけない大敗を喫した。

フランスに勝利したプロイセンはドイツ帝国へ発展し、1871年にドライゼ銃のボルトアクションを継承・発展させ、現代式銃器と同じ金属薬莢を使用するモーゼルM1871ライフルを最初の陸軍制式小銃とすると、プロイセンの勃興を支えたドライゼ銃と紙製薬莢は30年に及んだその役割を終えた。

また、ドライゼ銃の紙製薬莢は金属薬莢が主流となるまでの間、最も実用的な一体型薬莢として世界的に普及し、これを使用する回転式拳銃やレバー式の閉鎖機構を付けた娯楽用途の銃[2]などが、模倣品や改造品を含めて多数製造された。

完成まで

[編集]ドライゼは前装式銃の撃発機構がフリントロック式から雷管式へ移行して行った時期に、最初の針打ち式銃を試作した。

精密射撃を可能にするライフル銃身は16世紀に実用化されていたものの、燧石式の撃発機構は着火時に大きな衝撃を銃に与えてしまうため、精密射撃は熟練した射手にしか行えない曲芸だった。

燧石式よりもはるかに小さい衝撃と短いタイムラグで着火させられる雷管式は、ライフル銃身と組み合わせる事で、誰にでも精密射撃を可能にさせる新技術として、また雨や湿気に強い雷汞の利点や、発射時に燧石の閃光を発しない等の利点から急速に普及した。

燧石式が射撃の精度に与えていた悪影響が取り除かれると、残された問題として伝統的なサイドハンマー式撃発機構の弊害が認識され始めた。

当時の前装式銃の撃発機構は、多くの雷管式銃が燧石式を改造して製造されていたために、燧石式の撃発機構であるサイドハンマー式がそのまま継承されていたが、銃身の中心軸に対して大角度で打撃を加えるサイドハンマー式は、軸線の安定に干渉していると認識されはじめていた。

また、ニップルと呼ばれる銃身につながった枝状の小さなパイプに、さらに小さな雷管を被せる作業の困難さ(手袋をした手ではほぼ不可能である)と、撃発時にしばしば雷管が破裂して射手の目を傷付けてしまう事故は、サイドハンマー式で利用されていた雷管式が新たにもたらした深刻な問題であり、新しい撃発機構への模索が始まっていた。

ドライゼはこれらの問題点を解決する方策として、最初の前装式ニードルガンを試作した。この銃は、銃身の中心軸線上で前後に動作する長い針を、コイルスプリングによって前進させ、弾丸底部の中央に取り付けられた雷管を突いて着火させる構造で、銃身中心軸線への振動は最小限に抑えられ、雷管は弾丸と一緒に装填できる上に、撃発のプロセスは密閉された銃身内で完結するため、射手への危険は減少した。

このアイデアを成功させたドライゼは、さらに弾丸・雷管・黒色火薬を一体型させた紙製薬莢を試作し、これを銃口からではなく銃尾から装填し、嵌合式のボルトで閉鎖するアイデアと、長い針による撃発機構をボルトに内蔵させるアイデアを追加した事で、後にボルトアクションと呼ばれ広く普及した閉鎖・撃発機構の実用化に成功した。

弾薬

[編集]

左: ドライゼ銃用紙製薬莢

中: シャスポー銃用紙製薬莢

右: スペンサー連発銃用(56-50リムファイア弾)

左:ドライゼ用 右:シャスポー用

ドライゼ銃に使用された弾薬は、弾丸・雷管・黒色火薬を紙製の薬莢で一体化させたもので、実用薬莢としては最初期のタイプである。

直径15.4mmの弾丸は、周囲を紙製のサボと呼ばれる緩衝用パーツで覆われている。

サボは発射時に弾丸と銃身内のライフル溝の間に挟まる事で弾丸に回転を与えるとともに、隙間を塞いで前方へのガス漏れを防いで威力を保ち、同時に弾丸の鉛が銃身内部のライフル溝に付着・堆積して命中精度を落としてしまう事を防いでいる。

また、サボの底面には雷管(図中・紫色の部分)が装着されており、その後ろには4.8gの黒色火薬が充填され、薬莢の先端は巻かれて糊付けされ弾丸が脱落するのを防いでいた。

発射する際には、長い撃針(ドライゼ針)が紙製薬莢の後端を突き破り、火薬を貫きながら前進して雷管を打って着火させる。

また空包も存在し、弾丸を持たないため実包より短く軽いが、その構成と薬量は実包と同等であった。

メカニズム

[編集]既に完成されたボルトアクション銃を見慣れた現代人の視点からは、ドライゼ銃の右上方に直立したボルトハンドルや、AK-47を思わせる長いレシーバは奇異に見える。しかし、その基本構造は全てのボルトアクション銃と共通した存在であり、19世紀前半にこれだけのコンセプトを実現したドライゼの独創性は比類ないものと言える。

ドライゼ銃が確立したボルトアクションは、ボルト操作だけで射撃に必要な操作が全て完結する画期的な機構であり、単純な操作で連続した射撃が可能だった。

ドライゼ銃の銃身およびレシーバ部は一体化しており、ボルトから突起したハンドル部の根元が、レシーバ上部の突起と勘合する事で薬室は閉鎖されている。

この状態からボルトを左に回せば閉鎖が解かれ、更に後方に引くことで薬室が開き、新たな弾薬を装填する事が可能となる。

再装填後に、上記の操作を逆に行う事で閉鎖状態に戻す事ができる。ボルトを戻す際には、雷管に打撃を与える撃針にスプリングのテンションが蓄えられて次弾の撃発準備が整う(コックオン・クロージング方式)。

ドライゼ銃は金属薬莢が存在しない時期の後装式銃であるため、銃身後端(薬室)の閉鎖はボルトを押し付けて密着させる事で行われていた。

銃身(薬室)後端はすぼまった形状のテーパーが付けられており、これと嵌合させるために、ボルトの先端内側は漏斗のように傾斜している。

また、ボルトの根元が嵌合するレシーバ上部のロック部突起(ロッキング・ラグ)には傾斜が付けられ、ボルトハンドルを右に回して閉鎖位置に戻す過程で、ボルトの先端は傾斜に沿って銃身に強く押し付けられ、銃身後端とボルト先端の傾斜は互いに密着する。

この密着は金属同士の摺り合わせであるため徐々に磨耗したが、ボルトを更に右に回転させる事で継続して密着を維持できた。

長期の使用によって傾斜面に発射ガスによる腐食が生じて間隙が生じると、徐々にガスが漏れ出すようになったが、銃身後端とボルトの密着面が傾斜しているため、ガスは銃口側へ向かって吹き出すよう誘導され、嵌合部も射手の顔面から離れた場所に設けられており、射手が吹き戻るガスに直接曝される事がないよう配慮されていた。

ドライゼ銃のボルトアクションは、プロイセンのライバルだったフランスがシャスポー銃およびグラース銃として模倣・改良し、日本の村田銃はこれを更に模倣・改良している。

その後、ドライゼ銃に触発された各国でボルトアクションの改良が続けられ、閉鎖・撃発・安全装置のタイプによって各種のバリエーションが生まれ、ドイツのモーゼル式・イギリスのリー・エンフィールド式・ロシアのモシン・ナガン式・日本の有坂式などが開発され、概ね19世紀末までに完成され、現代に引き継がれ軍用・民生用として幅広く利用されている。

-

ドライゼ銃の内部構造

-

ドライゼ銃の機関部:

ボルトハンドルの根元はレシーバ上部の突起と嵌合してロックされ、ボルト先端は銃身後端のテーパ部と嵌合している -

左:銃身(薬室)後端テーパ部

右:レシーバ上部のロック部突起 -

左: 内部に漏斗状の傾斜が付いたボルト先端内部と撃針(ドライゼ針)

問題点

[編集]ドライゼ銃は実戦で使用された後装式軍用小銃として最初期のものだったが、多くの利点と同時に数々の欠点を有していた。

銃身後端の閉鎖が前装銃ほど堅牢ではないドライゼ銃は、あまり高い腔圧には耐えられないため、使用できる黒色火薬の量は当時の前装銃より少なく設定されていた。このためドライゼ銃の射程は当時の前装銃より短く、プロイセン最大の脅威だったフランス兵が使用した後装式シャスポー銃の半分しかなかった。

また、連射を続けると黒色火薬のススがボルト先端に付着して、ボルトを完全に閉じることが難しくなり、大量のガスが漏れ出して威力の低下を招いたため、ドライゼ銃は概ね60〜80発ごとに銃身やボルトにこびりついたススを掃除する必要があった。もっとも、兵一人が携行する弾薬はこれより少なかったため、これは実際にはさほど大きな問題ではなかった[3]。

ドライゼ銃の紙製薬莢に使用されていた黒色火薬と雷汞の燃焼ガスは共に腐食性が高く、発射後の手入れを怠れば銃身とボルトの嵌合部はすぐに腐食してしまい、時として酷いガス漏れが発生して射手の手や顔に火傷を負わせた[4][5]。

雷管が弾丸の後ろに置かれていたことは、推進薬である黒色火薬への二次着火を確実にしていたが、細くて長い撃針が薬室の中に入ったまま、燃焼する黒色火薬の中で高温高圧に直接曝されてしまうため、200発も撃つと撃針は脆くなり折れ易くなってしまった。

撃針が折れてしまった場合には、ボルトを分解して撃針を交換するまで銃は使えなくなるため、兵士には予備の撃針が2本支給されていた。

また、ドライゼ銃のボルト先端内部には大きな容積の空間があり、ここに流入したガスとススがこびりついて、撃針の動作を阻害するというデザイン上の問題点もあった。

プロイセンの勢力拡大とともに、威力を増して装填スピードを高めた改良モデルである1862年型ドライゼ銃も採用されたが、1860年代になると普仏間の軍拡競争とは無関係に、完成形の薬莢であるボクサーパトロンと、前装銃を改造して再利用するコンセプトのスナイドル銃がイギリス軍に採用され、普仏戦争の終結で欧州が一応の安定期に入った1870年代以降、紙製薬莢は過去のものとなり、急速に金属薬莢に置換されていった。

同時代のドライゼ改良式

[編集]ドライゼ銃の名声が欧州全体に広まり、多くの追従者が生まれたのは、プロイセン軍が幾多の戦役で勝利を収めた1860年代に入ってからの事である。

ドライゼ銃の配備を自国と同盟国に限定し、その構造を軍事機密として秘匿しようとのプロイセン軍の試みは、配備が始まって間もない1848年の3月革命で、軍の兵器庫から多数のドライゼ銃が盗まれた事から早々に潰えてしまった。

最も早く1850年にドライゼ銃の模倣を試みたのは英国[6]だったが、その特異な構造を理解するのに必要な盗品のサンプルは既に多数流通しており、多くの軍事技術者にとってドライゼ銃の構造は特別な知識ではなく、ほぼ同時期の日本でも洋学者達はテキストから同じ水準の知識を得ていた。

民間企業の経営者だったドライゼ自身も、民生市場向けに多数の紙製薬莢使用の火器を販売しており、遠く離れた米国ですらドライゼの紙製薬莢用に合わせて改造された回転式拳銃が市販されるほどの成功を収めており、一時は最も普及した一体型薬莢の代名詞ともなったドライゼ銃はその欠点とともに広く知られた存在となっていた。

後装式ドライゼ銃と紙製薬莢の登場から、これに欧州各国の軍が興味を抱くまで25年近くもかかった理由は、ひとえに前装銃と比較してドライゼ銃の射程・威力が劣っていた点にあった。

こうした欠点を差し引いても、後装式であるドライゼ銃に多大な軍事的メリットがある事が理解されるのは、プロイセン軍が幾多の戦役で勝利を収めてからようやくの事であり、ドイツにおける武器生産の中心地だったズール市やイタリア(トリノ造兵廠・カルカーノによる設計)・ロシア(ツーラ造兵廠)で独自の改良を加えられた模倣品が製造されたが、最も完成度の高い改良型はプロイセン最大の脅威だったフランスで製造されたシャスポー銃だった。

1862年 ヨーゼフ・ドルシュによる改良型

[編集]ドライゼ銃の工場で徒弟として働いていたヨーゼフ・ドルシュが独立して、1857年にズールで自らの工房を開き、ドライゼ銃の閉鎖機構を独自に改良した紙製薬莢を使用するボルトアクション式小銃の試作品を製作した。ドルシュはスポンサーとしてプロイセンの軍人貴族だったクラーマー・フォン・バウムガルテンをパートナーとしたため、その試作品は後にDoersch & von Baumgarten銃(バウムガルテン銃)と呼ばれた[7]。

同銃のボルトによる閉鎖の構造はドライゼ銃よりもシャスポー銃に近く、ボルトは銃身(薬室)後端内部に挿入される構造となっていたが、同銃のボルトにはシャスポー銃のようなガス漏れ防止のための仕組みは無く、紙製薬莢の基部(後端)にグリスを塗したフェルトが置かれ、発射時の圧力でボルトに押し付けられたフェルトがガス漏れ防止パッキンの役割を果たすようになっていた。また、ドライゼ銃や他の多くの後装式銃と異なり、同銃のレシーバは銃身の後部を切り開いて製造されていたため、加工が難しくなり歩留まりが悪くなるためドライゼ銃より高価だった。

同銃は1862年にシャウムブルク=リッペ侯国軍によって採用・配備されたが、使用された弾薬は同銃専用のガス漏れ防止のフェルトパッキンの無いドライゼ銃と共用の弾薬だったため、ボルト先端と銃身後端が密着するドライゼ銃よりガス漏れが酷い状態となった。

このためドルシュは薬莢の後端に円盤型の薄いゴムを貼り付けてガス漏れを防ぐ工夫を提案したが、これは高価なゴムを使い捨てにするため現実的な方法ではなく、後発のシャスポー銃がボルトにゴムリングを装着して完全なガス漏れ防止を実現したのと対照的に、それ以上の発達を遂げる事無く消滅し、世界的に現存数は極めて少ないが日本国内には歩兵型(シャウムブルク=リッペでは歩兵型は使用されておらず日本向けに作られた物と思われる)が霊山歴史館と個人蔵の2挺、騎兵型が1挺確認されている[8]。

1865年 カール・アウグスト・ルックによる改良型

[編集]ズールの銃工であるカール・アウグスト・ルックが1865年に製造した銃で、英国のスナイドル銃と同様に前装銃を後装式に改造するための案として試作された[9]。

スナイドル銃と異なるのは、弾薬がドライゼ式の紙製薬莢である点と、撃発機構に前装銃のサイドハンマー式を流用せず、ドライゼ銃を更に改良したボルトアクション式を採用している点で、サイドハンマー式の撃発機構を収納していたサイドプレート部分は埋め木で塞がれていた。

銃身後端とネジ結合されたレシーバ部分は前装銃の銃身後方と同程度の太さでまとめられており、全体的に後世のボルトアクション小銃のように細身の形状となっていた。

ボルト本体はドライゼ銃のそれより細く、側面に2箇所のロッキング・ラグが突出しており、更にボルトハンドルは携行中に邪魔にならないよう折りたためる工夫が施されていた。

また、ボルトによる閉鎖の構造は更にシャスポー銃に近く、ボルト先端にはシャスポー銃に先駆けて密閉用のゴムリングが装着されており、ほぼ同じ構造を実現していた。

1866年 シャスポーによる改良型

[編集]フランス軍が1866年に採用したシャスポー銃は、紙製薬莢を使用する点とボルトアクション式である点はドライゼ銃と共通だったが、ボルトによる閉鎖・撃発機構と、ボルトが銃身(薬室)後端内部に挿入される形状へ変更されている点は、上述のドルシュやルックによる先行改良型に酷似しており、シャスポー技師がこれらの構造を参考としていた事がうかがえる。

シャスポー銃最大の特徴は、ルックの発想したボルト先端のガス漏れ防止用ゴムリングをボルト外周まで大型化し、薬室内の火薬の燃焼に直接曝される部分には大型のボルトヘッドが取り付けられ、発射時のガス漏れを完全に防ぐ事に成功していた点である[10]。

ガス漏れを封じたシャスポー銃は火薬量を増やしつつ小口径化する事で、射程・威力・弾道特性ともに前装銃やドライゼ銃を凌ぐ水準を実現していた。また、紙製薬莢内部の雷管を薬莢後端に移し、撃針が火薬の燃焼に曝される部分を短くして焼損を防ぐ改良を施していたが、この事が不発を多発させる原因となってしまい、撃針先端はドライゼ銃同様に焼損で脆くなる現象を防げず、結果としてアイデア倒れに終わり、シャスポー銃は採用から8年足らずで金属薬莢を使用するグラース銃に改造されてしまっている。

画像

[編集]-

1852年の風刺画。「新式銃は、後ろから装填し、撃鉄が無いので、新しいルールが必要だ」と記されている。

-

ドライゼ銃の機関部1

-

ドライゼ銃の機関部2

-

ドライゼ銃の機関部3

-

ゴムリング(1)が追加された改良ドライゼ銃の機関部

-

1869年の絵画。プロイセン兵が他国の兵士たちにドライゼ銃を披露している。

-

1857年型ドライゼ銃

-

百科事典に掲載された各種の小火器。10番・11番がドライゼ銃の機関部を示す

-

1841年型ドライゼ銃

-

ドライゼ銃の系譜

-

ドライゼ銃設計者、ヨハン・ニコラウス・フォン・ドライゼの銅像

-

設計者、ヨハン・ニコラウス・フォン・ドライゼの写真

-

1865年型ドライゼ銃

-

1865年型ドライゼ銃機関部

-

1854年型ドライゼ騎兵銃

-

ランゲンザルツァの戦い(普墺戦争)で攻撃を受ける砲兵。手前の歩兵が攻撃を防いでいる。

装填

[編集]他の後装銃との比較

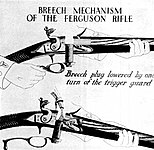

[編集]18世紀後半〜1840年代にかけて、英国のファーガソン小銃(英語)、米国のホールM1819小銃(英語)、ノルウェーのカメンラデルM1849/55(ノルウェー語)など代表的後装銃、いくつかの後装銃が存在した。

-

英国のファーガソン小銃

-

ノルウェーのカメンラデル小銃

これらの後装銃は銃身とは独立した薬室を持つ後装銃であり、ドライゼ銃と比較してもあまり意味が無い存在である。

| 小銃 | ドライゼ銃 | カメンラデルM1849/55 |

|---|---|---|

| 有効射程 | 600 m (650 yards) | 1,000 m (1,100 yd) |

| ライフリング | 10 to 12 rounds/minute | 6 to 8 rounds/minute(推測値) |

| 口径 | 15.4 mm (0.61 in) | 17.5 mm (0.69 in) |

| 初速 | 305 m/s (1,000 ft/s) | 資料により265から350 m/s (870 to 1,150 ft/s) |

| 銃身長 | 91 cm (35.8 in) | 78 cm (30.7 in) |

| 全長 | 142 cm (55.9 in) | 126 cm (50.4 in) |

| 装弾重量 | 4.7 kg (10.4 lb) | 5 kg (11 lb) |

日本におけるドライゼ銃

[編集]幕末期には様々な洋式銃が日本に流入したが、ドライゼ銃も例外ではない。 ドライゼ銃(日本では普式ツンナール銃と呼ばれた)は開国以前から兵学のテキストに最新式の後装銃として記載されていたため、その存在は多くの洋学者に知られていたが、開国後のオイレンブルク使節団で実物を観察することができた。また文久遣欧使節は現地で性能調査を行い、横浜鎖港談判使節団では特別任務としてベルリンでの購入が計画されていたが、実際に日本へ輸入されるようになったのは、上海から日本にやって来たプロイセン人のスネル兄弟が活動を開始した1860年以降の事である[11]。

その後、明治維新後になって徳川御三家のひとつである紀州藩(和歌山)が、津田出(つだいづる)・陸奥宗光等の指導下で独自の徴兵制(農兵)とプロイセン軍制を導入し、カール・ケッペンを軍事顧問に招聘すると共にドライゼ銃はその主装備として大阪のレーマン・ハルトマン商会から購入されたと伝えられており[12]、廃藩置県が断行され新生日本陸軍が誕生した後、紀州藩から政府が弁済購入した兵器類の中にドライゼ銃が多数含まれていた事を示す記録[13]や、同藩が独自に工廠を設置していた事を示す記録[14] などが確認されている[15][16]。

ドライゼ銃は、日本陸軍の主装備とされたスナイドル銃や幕府から継承されたシャスポー銃とともに、台湾出兵[17]や西南戦争[18][19][20][21]などの戦役で使用された後、村田銃の採用以降は、射撃訓練用[22]・電信・砲兵等の後方部隊に使用され、最終的には教練銃として払い下げられたり、銃剣術の訓練用に改造されて使用されたほか、千島列島・占守島への入植者の申請を受けて護身用に販売されていた事[23]なども記録されており、最終的に廃棄処分となったのは明治30年代になってからの事だった[24][25]。

脚注

[編集]- ^ 『歴史を動かした兵器・武器の凄い話』148頁

- ^ 参照ページ: ドライゼ式の紙製薬莢を使用する回転式拳銃とレバー式の閉鎖機構を持つ各種の射的銃。

これらのドライゼ式紙製薬莢用拳銃は、日本でも使用されていた事が記録されている。

陸軍省大日記 「大日記 各局各官廨の部 6月水 陸軍省総務局」

明治14年6月

二第一六五八号 坤第三十九号 拳銃御取寄之義ニ付伺 総水@第四三二号 @形針打拳銃 弾薬 三@形針打拳銃 弾薬 右ハ朝鮮国ニ於@入用之趣@候処砲兵第一方面@来@ニ付砲兵第二方面ヨリ御取寄相成@様度度御達案相添此段相伺候也 砲兵局長 明治十四年六月三十三日 陸軍砲兵大佐原田一道 陸軍卿大山巖 伺之通 六月二十四日 砲兵第一方面ヘ御達案 @形針打拳銃 弾薬 三@形針打拳銃 弾薬 前@之通砲兵第二方面ヨリ送達@致候条受@可取計此旨相達候事 砲兵第二方面ヘ御達案 @形針打拳銃 弾薬 三@形針打@銃 弾薬 @之通砲兵第一方面ヘ送達可取計此旨相達候事 @ - ^ ドイツではドライゼ銃を用いた射撃大会が定期的に開催されており、正しくメンテナンスされたドライゼ銃は150年近く経った今日でも安全に発射できる事が証明されている。

- ^ 20世紀初頭に完成された各種のボルトアクション式小銃は、撃針が雷管の表面を突き破ってしまった場合などに、ボルトから射手に向けて高温・高圧のガスが吹き付けて射手が重傷を負う危険を避けるため、様々な回避策がそのデザインに取り込まれている。

- ^ 当時のプロイセン兵達の間では、額や頬に残る火傷の痕を誇って、勇気と技量に秀でた古参兵の証とする風潮が存在した。この傾向は第一次大戦後まで引き継がれたが、プロイセンを含む当時のドイツでは決闘で付けられた顔の傷を勇気の証として誇る文化も強く、鼻に受けた弾傷をトレードマークとした レームのような人物も存在した。

- ^ 英国製の針打銃が1870年代の清国で生産されていた事が、日本の公文書中に記録されている。

単行書・処蕃類纂・第三十巻

蕃地事務局 明治7年〜明治8年

「第十七号 平野祐之上海ヨリ岩橋大蔵少丞江清国軍艦兵器買収并@慎甫横浜出張云々来柬 八月二十五日 八月八日附貴書接到辱拝見仕候陳ハ當今清政府ノ景況ハ頻リニ兵器ヲ貯ヘ軍艦ヲ備ヘ候最鎮江地方ヨリ許多出兵台湾地方其他江進発候由当港ニ在ル支那製鉄所ニヲイテハ外品製造ハ更ニ取止メ専ラ許多ノ小銃及大砲ノ弾丸盛ンニ製造致居候小銃ハ英製針打ノ類弾丸ハ@@大砲ハ聊見受候當港ニ在ル独国バンクヨリ洋銀三十五万弗支那政府江借入レ候由是レ多クハ軍艦兵器調買ノ価金ニ充テ候トノ事ニテ福州ニヲイテ、ホンコン、シャンハイバンクヨリ洋銀三百万弗清政府ヘ借入レ同港収税金ヲ以弁済方法ノ談判取極候トノ説過日新聞紙ニモ相見ヘ候間追々其筋探問仕候処是亦実事」 - ^ Doersch & von Baumgarten銃(バウムガルテン銃)[1]

- ^ 日本の一部研究者はバウムガルテン銃が日本に輸入され、紀州藩(和歌山)がこれを数千丁購入したと主張しているが、新政府が紀州藩から同藩が装備していた銃器を弁済購入した記録には“普式ツンナール銃”と明記されており、“バウムガルテン”の名はない。このため何が根拠とされ、この説が主張されているのか全く不明である。

- ^ Karl August Luckの試作銃[2]

- ^ 当時のゴムは、加硫法の発明で工業製品への利用が可能となったばかりの貴重かつ高価な新素材だったが、1861年にコーチシナを獲得し、熱帯地域に海外植民地を得たフランスは、プランテーションでゴムを強制栽培させ、軍需品として安定供給できる数少ない国のひとつだった。

海外に植民地を有さなかったプロイセン及びドイツにとって、ゴムは植民地大国である英仏蘭(同時に潜在的な敵国だった)や南米諸国に供給を依存する不安定な素材だった。後に自動車の発達でゴムの重要性が更に高まると、その入手はドイツの運命を左右する重要な要素のひとつとなった。 - ^ 詳細は不明ながら、1867年(慶応三年)5月に会津藩が4,300挺のドライゼ銃を発注したと伝えられている。これは旧幕府派の各藩で後装式のドライゼ銃を分け合い、倒幕側諸藩がイギリスから輸入し始めていた後装式スナイドル銃に対抗する目論見だったと言われる。しかし鳥羽・伏見の戦いには間に合わず、戊辰戦争の実戦でドライゼ銃が使われたという記録は残っていない。

尚、この時期に会津藩士が外国商人から踏み倒した支払について、後に訴訟沙汰になった記録が残されている。

陸軍省大日記 「大日記 諸省使の部 3月 陸軍第1局」

陸軍省 明治8年3月

「第二百七十二号 壱第四百七十七号 独逸国人レーマンハルトマン商会ヨリ旧会津藩士湯治御省元造只検大令史 直田信警 等ヘ係ル銃籠代請求ノ件取調ニ付同人並元和歌山藩士湯治陸軍々吏正 清水光 儀ヘ申談度儀有之候条明十四日午前第十時当省ヘ出張可致旨御通達有之度此段及御懸合候也」 - ^ 設立当初はグラバー商会同様にジャーディン・マセソン系-イギリス東インド会社のマーケティング活動を担っていたが、やがて各藩・日本陸軍との関係を強めて、日本における貿易商社のなかで確固たる地位を築いて行った。

- ^ 陸軍省大日記 「大日記 壬申 4月省中之部 辛上」

陸軍省 明治5年4月

「第九百三十九号 之秘@ニ於テ致条約御普式ツンナール統属品相添一挺ニ付@均@ノ通@相成ニ此段御@候也〜但火針騎銃之代〜」

陸軍省大日記 明治5年 「大日記 壬申 正月 諸省府県之部己」

陸軍省

「第四十一号 元和歌山藩ニテ孛商キ子フル社中ヨリ針銃五千七百挺大砲合十六門各附属品並土工器械及ヒ寒暑之軍服地各五千人分凡代金合弐十壱萬七千五百ドル斗シ品注文致し右代価中ハ手付金トシテ洋銀六万ドル相渡置候儀ニ御座候 然ルニ廃藩解兵被 始出候上ハ右等之品当県ヨリ買取候も不都合ニ付到着次第御届可申上候間巳儀ハ軍器類都テ御用ニ愛名有候様仕度勿論手付金之義ハ巳ニ当県支払勘定ニ相立有之儀ニ御座候ニ付残金之分ハ其省より御払下ヲ被成遣候様仕度奉存候御聞済相成」 - ^ 陸軍軍政年報(明治八年の項より)

第五 砲兵事務(明治八年)九月ヨリ官員ヲ派出シ長門国萩沖原ニ於テ「エンピール」統ヲ「アルミー」銃ニ改造ヲ始ム 「スナテトル」弾製造器械来着セリ(八年九月)此器械ヲ用ユルキハ大凡一日五万発ノ弾ヲ製造スルコトヲ得ル〜和歌山属廠ハ(当)時「ツンナール」ヲ用ヒサル因ヲ閉廠〜 - ^ 「陸奥宗光と紀州の遺伝子」平成20年12月1日

プロイセン軍制を導入した紀州藩は、普墺戦争に従軍した退役軍人であり、レーマン・ハルトマン商会の倉庫番だったカール・ケッペン(カッペン)軍曹を紀州藩の軍事顧問として雇用したと伝えられている。

ケッペンが約2年間プロイセン式の歩兵調練にあたった事で、その後多くのドイツ系の職人・技術者が日本へやって来る契機となると共に、英仏軍の操典を教科書としていた日本陸軍に津田出が参加した事によってプロイセン=独軍系統の知識がもたらされた事でも知られているほか、ケッペンが本国で募った6名の軍事顧問が廃藩置県後に日本へ到着し、彼らの処遇を巡って紛糾が生じた事でも知られている。

公文別録・太政官・明治元年〜明治十年・第二巻・明治元年〜明治四年

外務省 明治1年〜明治4年 太政官

「卿 議判 公書課 輔 辛未十二月二十五日第十二字副島外務卿邸ニ於テ外務卿首蘭公使@獨@代任公使フアンドルフーヘント応接目次 一和歌山県雇入孛国教@@ 一米輸出@@ 出席 花房外務少丞 通@ ケンプル@@ 筆記 近藤外務@大録 握手の礼相等済過日申上置候和歌山藩雇入教師の義政府御見込如何ニ御坐候哉承知仕度候 右は津田正常(津田出)陸奥帰之助(陸奥宗光)両人へ是迄の手続問糺候処右両人より御断り申上候趣意は是迄我国兵式一定ならず藩ニ於て思ひ思ひに調練致し候処今般薩藩と相求め候に付テは兵式も一定セザるを得ず故ニ不得意御断り申入れ候なり 右の趣御聞き故相来り候上政府の御見込は如何既に両人申述べ候通り種々の兵式を相集め候テは区々にて」

外務省記録 外務卿等ノ各国公使トノ対話書 第十巻

「辛未〔明治4年〕12月23日 辛未十二月二十三日於外務省副島外務卿荷蘭@独逸代任公使ヱフベフアンドルフーフヱン応接記 一和歌山県雇入教師之事 一神奈川県旧藩ニ係る布告新聞紙之事 一新潟にて損毛越受独逸人之事 一来正月各公使参 賀正之事 一礼終て 一此六ケ月前孛国人カツピンと申者江和歌山藩より本国於て陸軍教師六名 雇入候儀委託し其金権状@相渡し並ニ旧知事よりも右人選委頼之儀書面@差出候ニ付同人帰国之上政府江相談致候処政府にて人選済共六名之者同人引連罷越候処旧藩に付取結ひ之条約破談之容子ニ有之右者如何之訳ニ候哉右六名之者ハ政府より三年之暇儀遣し和歌山藩とて調練之儀ニ付周施候様相許候儀ニ御座候 一右者己ニ和歌山県とて破約之儀申出」 - ^ その後、1885年に来日したメッケル参謀少佐の影響を強く受けた日本陸軍は、仏軍から独軍へ導入モデルを切り替え、1891年発布の新操典には独軍操典が採用され、日本陸軍は日清・日露の戦役を戦い抜く事に成功した。

以降、第二次大戦の終焉まで独軍は日本陸軍の導入モデルであり続け、現在でも大学入試科目に独語が残存するなど、様々な影響を残している。 - ^ 陸軍省大日記 明治7年 「大日記 官省使及本省布令 11月布 陸軍第1局」

陸軍省 明治7年11月

「第四百二号 今般台湾蕃地御処分事件相済候ニ付在蕃兵隊之儀凱旋被仰出候条為心得此旨相達候事 明治七年十一月十四日 陸軍卿山県有朋 陸軍一般ヘ 第四百三号 近衛鎮台歩兵現今携帯之スナイトル・ツンナール銃ヲ以テ壱名ニ付四発宛射的演習差許候此旨相達候事 但弾薬之儀各所武庫主管ヨリ可受取候事〜東京鎮台」 - ^ 陸軍省大日記 「大日記 省内各局参謀近衛病院 教師軍馬局 3月水 陸軍省第1局」

陸軍省 明治10年3月31日

「局第三百七十四号 ツンナール銃及弾薬共砲兵支廠江送附之儀ニ付伺 一ツンナール銃 千三百三十挺 但弾薬盒帯革剣差共 一同弾薬 百九十五万七千発 右者砲兵本廠貯蔵之分砲兵支廠江送附為致候様仕度御達案相添此段相伺候也 第三局長代理 明治十年三月三十一日 陸軍大佐原田一道 陸軍卿代理 陸軍中将西郷従道殿 砲兵本廠御達案 一ツンナール銃 千三百三十挺 一同弾薬 百九十五万七千発 右者其廠貯蔵之分前行之通砲兵支廠江送附可致此旨相達候事 砲兵支廠ヘ御達案 一ツンナール銃 千三百三十挺 一同弾薬 百九十五万七千発」 - ^ 陸軍省大日記 明治10年 「大日記 送達の部 5月分 送号 大阪征討陸軍事務所」

明治10年5月 陸軍省

「大阪鎮台号 別紙即チ辞第一号 第四百十八号 医歩兵第五大隊出征候申付之付来ル二十四日神戸出帆熊本此段候ニ付該隊候可相度ツンナール弾薬二十五至急神戸港マテ輸送之上引渡可申此鶏相達候事 明治十年五月二十一日 陸軍西郷従道 砲兵〜」 - ^ 陸軍省大日記 明治11年 「大日記6管鎮臺の部 4月末乾 陸軍省第1局」

陸軍省 明治11年4月

「五@千六百三十一号 第三伸@法@十九号 甲第三十二号 大二百十九号 元遊撃歩兵第五大隊出征用兵器彈薬返納之義ニ付伺 十年和歌山県臨時召募元遊撃歩兵第五大隊昨十二月解隊返納兵器彈薬@別紙甲乙二表之通有之御召表中持帰ノ分返納@之度此段相伺候也 明治十一年四月十五日 大阪鎮台司令長官 陸軍少将三好重臣代理 陸軍少佐高島信茂 陸軍卿山県有朋 伺之通 四月三十日 元遊撃歩兵第五大隊出征持出ノ兵器弾薬之内凱旋返納員数 長ツンナール銃 同剣 同屓革 同弾薬合 同帯革 同剣差 同胴ノ金物 同又字金 同接脱金 同鍼」 - ^ 陸軍省大日記 明治11年 「大日記6鎮台 5月末 陸軍省第1局」

陸軍省 明治11年5月

「五第千四百六十九号 遠甲第七十三号 @百九六号 ツンナール銃還納之@ニ付伺 昨年薩絨征討之際歩兵第七連隊之内京都御守衛之節於大阪支給相成候ツンナール銃并ニ弾@左書点数之通@右ハ還納致度此段相伺候也 名古屋鎮台司令長官 明治十一年四月五日 陸軍少将四条隆@ 陸軍郷山県有朋 追テ本文之儀ハ関陸軍中佐ヘ@@ニ付@還納致度候@御許可之上該廠ヘ御達@此@申添候也 ツンナール銃四百九十二挺 同弾薬一万四千六百四十@ 伺之通 五月二日」 - ^ 陸軍省大日記 「大日記 省内省外各局参謀監軍等 10月水 陸軍省総務部」

陸軍省 明治12年9月

「第三坤一〇一号 参第一三六一号 控 局七一三号 東京鎮台ニ射的用トシテツンナール銃渡方並ニ該銃及弾薬共砲兵支廠ヨリ回送之義伺 東京鎮台射的演習用エンヒール銃之義ハ中ニ線条磨滅甚敷難用立ニ付ツンナール銃ト交換之義同台ヨリ別紙之通伺出有之差詮議候処単ニ東京鎮台ノミナラス各鎮台射的用エンヒール銃之義ハ総テ良品ニ無之候得共各鎮台之分悉皆交換可相成銃器無之尤モ先般近衛兵射的用ハマンソー銃ト交換相成然ルニ幸ヒツンナール銃ハ東京鎮台エ充備可度丈ケス員数有之旦実包モ概算六ケ年間射消ニ充ツヘキ員数有之候間同台ニ限リ該銃ト 交換相成度尤該銃及弾薬共砲兵支廠在庫ニ付前文御許可之上ハ同廠ヨリ回送相成候様致シ度固テ御達案相副此段相伺候也 第三局長代理陸軍大佐原田一道 十二年九月二十二日 陸軍卿西郷従道殿 伺之通」 - ^ 内務省警保局 警保局長決裁書類 明治26年

警務部長代 明治26年3月23日

「廿六年三月廿三日 第七〇号 警務第一二九号 警務部長代 シヤーフス式小銃 ツンナール式小銃 ヘンハー式六連発銃 雷管 火薬 右ハ芝区三田小山町五番地予備海軍大尉郡司成志外百余名今般千島国占守島ヘ移住ニ付前記之鉄砲並火薬護身用トシテ買求出願ニ付認許之上免手形下付及ヒ候処未タ如斯多数ノ鉄砲ヲ護身用トシテ一時買取ノ許可ヲ与ヘタル類例モ無之ニ付為念此段及御通知候也」 - ^ 陸軍省大日記 明治26年乾「貳大日記5月」

軍務局長 明治26年5月25日

「軍第一五七号 不用兵器売却方御達之件 砲兵第一方面@御達案 ツンナール銃 属品共 右売却スヘシ 砲兵第二方面@御達案 長スヘンセル銃 属品共 右売却スヘシ 送乙第八四六号 明治二十六年五月二十五日 軍務局長」 - ^ 陸軍省大日記 肆大日記 明治39年 「肆大日記 12月」

第四師団経理部長横幕直好 陸軍省

「肆第八八七号 第四師団経理部 ツンナール銃廃品処分ノ件 番号 砲四第一四〇号 受領 明治三十九年十一月二十八日 提出 明治三十九年十二月八日 受領 明治 年十二月十日 結了 明治 年十二月十二日 連帯局長 連帯課長 審案筆記者 指令 伺之趣大阪兵営支廠ヘ返納スル@ト心得ヘシ 通牒 高級副官ヨリ@@第一乃至第三、第五乃至第十二師団参謀長ヘ 先般送乙第一七八四号ヲ以テ銃剣術@碍@越等ニ使用スヘキ為演習用具トシテ旧式小銃備附相成候処曽テ銃剣術用トシテ各隊ヘ支@相成久@モ有之候ツ〜」

参考文献

[編集]- 山田千秋『日本軍制の起源とドイツ』原書房 1996年 ISBN 4-562-02772-X

- Translated article on the Needle Gun, retrieved 30 September 2005.

- Rolf Wirtgen (Ed.) Das Zündnadelgewehr - Eine militärtechnische Revolution im 19.Jhd., Herford 1991 (In-depth German monograph on Dreyse and the development of his weapon in historical context)

この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む: Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Needle-Gun". Encyclopædia Britannica (英語). Vol. 19 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 339.

この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む: Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Needle-Gun". Encyclopædia Britannica (英語). Vol. 19 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 339.

- 資料

関連項目

[編集]- シャスポー銃 - フランスで作られたドライゼ銃の改良型

- スナイドル銃 - イギリスで採用された金属薬莢式後装銃

- エンフィールド銃 - スナイドル銃の原型となった前装銃

- 村田銃 - シャスポー銃から派生した日本国産小銃

- 小銃・自動小銃等一覧