ストア派

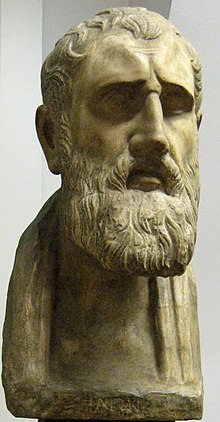

ストア派(ストアは、希: Στωικισμός、英: Stoicism、ストイシズム)は、ヘレニズム哲学の一学派で、紀元前3世紀初めの古代ギリシャでゼノンによって始められた。

自らに降りかかる苦難などの運命をいかに克服してゆくかを説く哲学を提唱した[1]。例えば、知者すなわち「道徳的・知的に完全」な人は、判断の誤りから生まれる破壊的な衝動などに苛まされることはない、と説いている[2]。

概要

[編集]ストア派が関心を抱いていたのは、宇宙論的決定論と人間の自由意思との関係や、自然と一致する意志(プロハイレーシスと呼ばれる)を維持することが道徳的なことであるという教説である。このため、ストア派は自らの哲学を生活の方法として表し、個々人の哲学を最もよく示すものは発言内容よりも行動内容であると考えた[3]。

ルキウス・アンナエウス・セネカやエピクテトスのような後期ストア派は、「徳は幸福により十全となる」という信念から、知者は不幸に動じないと主張した。この思想は「ストア的静寂」というフレーズが意味するところに近い。だが、知者は真に自由とされ、あらゆる道徳的腐敗は等しく悪徳であるという「過激倫理的な」ストア派の思想を含意しない[2]。

ヘレニズム時代以降の古代ギリシア・ローマの時代においてはアカデメイア学派、逍遥学派、エピクロス派と並んで四大学派とされていた。創始以降、ストア派の思想は古代ギリシアやローマ帝国を通じて非常に流行し、マルクス・アウレリウス・アントニヌスをも信奉者として、哲学の異教的な性格をキリスト教の教義と調和しないものとしてユスティニアヌス1世が全ての学派を廃するまで続いた[4][5]。

ストア派なる名は、ゼノンがアテナイのアゴラ北面の彩色柱廊(ストア・ポイキレ)で教授していたことにちなむ。

多くの古代ギリシャの哲学者が、一神教と似た多神教的な一神教を信じていた[6]が、ストア派や影響を受けた中期・後期プラトン主義についても異教の一神教(pagan monotheism)として分類することがある[7]。

基本的教説

[編集]| 「 | 「哲学は人間が自分の外部にある全てのものを手に入れることを保証しないが、代わりにその適切な主題の中に眠っているものを手に入れるであろう。大工の使う素材は木材や彫刻用青銅であるから、生き方の素材は各人の生である。」 | 」 |

—エピクテトス[8] | ||

ストア主義者それぞれの考え方は互いに密接に関係している。

ストア派の思想については現存資料が後期に偏っているため、前期・中期の思想は明確にはわからない。したがっていくつかの断片的資料や、後期でも最も前期に近いとされるキケロ、エピクテトスの思想(ただしエピクテトス自身は著作を残さなかったことから彼の思想は弟子のアッリアノスの記録による)から推測するしかない。

ストア派は世界の統一的な説明を形式論理学、非二元論的自然学、自然主義的倫理学によって構築した。中でも倫理学が人間の知の主な関心であると彼らは強調したが、後代の哲学者たちはストア派の論理学理論により関心を示した。

ストア派は破壊的な衝動に打ち勝つ手段として自制心や忍耐力を鍛えることを説いた。明朗で先入観のない思考によって普遍的理性(ロゴス)を理解することができると彼らは考えた。ストア派の最大の特徴は個人の道徳的・倫理的幸福を追求することにある。「『徳』は自然と一致した『意志』にこそ存する[9]」 この思想は対人関係のような分野にも適用される; 「憤怒、羨望、嫉妬から解放されること[10]」と奴隷をも「全ての人は等しく自然の産物なのだから他の人と対等だ[11]」と認めること。ストア主義は、非道な権力に抗する際や、災難の続く事態に対峙する際の慰めとなった。

ストア倫理学では決定論が支持される。ストア的な徳を欠いた人間に関して、邪悪な人間は「車にくくり付けられた犬のようなもので、車の進む方向へどこにでも行かされる[9]」とクレアンテスは考えた。対照的に、ストア派の徳は人間の意志を世界と一致するものへと修正し、エピクテトスの言うところによれば、「病むときも幸福で、危機の内に在るときも幸福で、死を迎える時にも幸福で、追放されたときにも幸福で、恥辱を受けた時にも幸福[10]」であらしめるために、「完全に自立的な」個人の意志と同時に「厳密に決定論的な統一体」である世界を断定する。この思想は後に「古典的汎神論」と呼ばれ(、オランダの哲学者バールーフ・デ・スピノザに採用され)た[12]。

ヘレニズム世界・ローマ帝国においてストア派は知的エリート階層の主流派の哲学となり[13]、ギルバート・マーレイの言う所によれば、「アレクサンドロスの後継者のほぼ全員が自らをストア主義者だと述べた[14]」 ストア派の起源はエピクロス派と同時期ではあるが、より長い歴史を持ち、その教説における恒常性はより少なかった。ストア主義は犬儒学派の教説の中で最良のものを受け継ぎ、より完備して円熟した哲学となった。

歴史

[編集]

紀元前301年の初めごろ、キティオンのゼノンがストア・ポイキレ(すなわち彩飾柱廊)で哲学を説き、ここからその名声を得た[15]。エピクロス派のような他の学派とは異なり、ゼノンはアテナイのアゴラ(中央広場)を見晴らすコロネードのような公共的な場所で哲学を説くことを選んだ。

ゼノンの思想はソクラテスの弟子アンティステネスを始祖とするキュニコス学派の思想から発展した。ゼノンの弟子のうち最も影響力があったのはクリュシッポスで、彼は今日ストア主義と呼ばれているものを成型した。後のローマ時代のストア主義は、何者によっても直接制御されていない世界と調和する生き方を喧伝した。

研究者は大抵ストア派の歴史を三相に分ける:

- 前期ストア派、ゼノンによる学派の創設からアンティパトロスまで。

- 中期ストア派パナイティオスやポセイドニオスを含む。

- 後期ストア派、ムソニウス・ルフス、ルキウス・アンナエウス・セネカ、エピクテトス、そしてマルクス・アウレリウス・アントニヌスらを含む。

アルバート・アーサー・ロングが述べているように、前二相のストア主義者の著作で完全な形で現存するものは全く無い。後期ストア派のローマ人たちの著作のみが現存している[16]。

ストア論理学

[編集]命題論理

[編集]ゼノンの師の一人でメガラ派に属するディオドロス・クロノスは、今日命題論理として知られる論理学へのアプローチを初めて導入した哲学者とされる。命題論理とは名辞ではなく命題つまり文に基づいた論理学へのアプローチであり、論理学をアリストテレスの名辞論理とは全く異なったものにした。後にクリュシッポスが、このアプローチをストア論理学として知られることになる体系へと発展させ、アリストテレスの三段論法のライバルとされる演繹体系(ストア三段論法)を導入した。ストア論理学に対する新たな関心が20世紀に起こり、論理学の重要な発展が命題論理に基づいて起こった。「クリュシッポスとゴットロープ・フレーゲの哲学的論理学の強い親近性は非常に印象的である[17]」とズザンネ・ボプツィエンが書いている。

「クリュシッポスは事実上今日論理学に関係しているあらゆる論理学的話題に関する300以上の論理学的著作を著した。その中には言語行為理論、構文分析、単数あるいは複数の表現、述語論理、指標、存在命題、論理演算、否定、和、包含、論理的帰結、妥当性論証の形式、演繹、命題論理、様相論理、時相論理、認識論理、代示論理、命令論理、多義性と論理的パラドックスがある[18]」ともボプツィエンは書いている。

ストア範疇論

[編集]全ての存在(希: ὄντα)は——全てのもの(希: τινά)ではなく——物質的であるとストア派では考えられた。彼らは具体的なものと抽象的なものとの区別は認めたが、純粋に物質的なものが存在するというアリストテレスの主張に関しては否定した。そのため彼らは、物体が熱いならそれは世界中に存在する熱素の一部がその物質の中に入ったからだというアナクサゴラスの主張は(アリストテレスと同じく)認めた。しかしアリストテレスとは違って、あらゆる付帯性をカバーするような思想を発達させた。そのためある物体が赤いならそれは世界中に存在する赤の元素の一部がその物質の中に入ったからだということになる。

四種類の範疇があると彼らは考えた。

- 基体 (ギリシア語: ὑποκείμενον)

- 物がそれから構成されるところの基本的な物質、形相を持たない実体(ousia)

- 性質づけられた(もの) (ギリシア語: ποιόν)

- 物質が個々の物体を形成する方法; ストア自然学では、物質に形相をもたらす物質的な構成要素(pneuma: 気息)

- 何らかの様態にある(もの)(ギリシア語: πως ἔχον)

- 大きさ、形状、行動、体勢といった特定の特徴であり、物体の内部に存するものではない

- 何かとの関係において何らかの様態にあるもの(ギリシア語: πρός τί πως ἔχον)

- 時間・空間内における他の物体との相対的位置のような、他の現象との相対的な特徴

認識論

[編集]ストア派では、知識は理性を使うことで獲得されると信じられた。真理は誤謬とは区別される; 実際には近似が作り出されるだけだとしても。ストア派によれば、感覚器官は常に感覚を受け取っている: そして物体から感覚器官を通じて心へと拍動が伝わり、心において拍動が表象(phantasia)における印象を残す(心に現れる印象はファンタズマと呼ばれる)[19]。

心は印象に対して判断する——賛成もしくは反対する——能力(sunkatathesis)を持ち、実在の正しい表象を間違った表象から区別することができる。印象の中には即座に賛成できるものもあるが、様々な程度の躊躇いがちな賛成に留まり、信念もしくは意見(ドクサ)と呼ばれるものもある。ただ理性を通じてのみ人間は明確な理解・確信(カタレプシス)を得られる。ストア派の知者が獲得できる、確かな、真なる知識(エピステーメー)は確信を仲間の専門知識や人間の判断の集成で確かめることによってのみ得られる。

あるものがその実態において、その裸の状態において、その完全な全体性においてどんな種類のものかを見極めるために、そしてその適切な名前や解決へ向けて混合されたものの名前を分かるために、あなたに表象されたものの定義・記述を自分のためになしなさい。なぜなら、あなたの生涯において表象された物体を真に系統的に観察し、同時にこの世界がどんな世界であるか、世界の中で万物がどのように働くか、全体との関連の中で個々のものがどんな意味を持つかを見極めるために物事を常に観察することほど、心を練磨する上で生産的なことはないのだから。

—マルクス・アウレリウス・アントニヌス,『自省録』、第III巻第11章

ストア派の自然学・宇宙論

[編集]ストア派によれば、世界は物質的で、(一つの)神あるいは自然として知られている理性的な実体であり、能動的・受動的の二種類に分けられる[7]。受動的な実体は物質であり、「何にでも使える実体だが不活性で、何者かによって運動を加えられないと動かないままでいる[20]」 運命あるいは普遍的な理性(ロゴス)と呼ばれる能動的な実体は知的なエーテルつまり原初の炎であり、受動的な物質に働きかける:

世界それ自体が神であり、世界が自身の霊魂を流出する; それは同じ世界を導く原理であり、物の一般的本性やあらゆる物質を包含する全体性とともに心や理性の中で働く; 運命づけられた力と未来の必然性; それにエーテルの炎と原理; さらに水、大地、空気のような本来の状態が流動的・遷移的な諸元素; それから太陽、月、星々; これらと、全てのものが内包されるような普遍的存在が含まれる

—クリュシッポス,キケロ『神々の本性について』第I巻より

万物が運命の法則に従う、というのは世界は自身の本性と一致してのみ活動し、受動的な物質を統べるからである。人間や動物の魂はこの原初の火からの流出物であり、同様に運命に従う:

世界を一つの実体と一つの魂を備えた一つの生命だと常に見なせ; そして万物が知覚と、つまりこの一つの生命についての知覚をどうやって持つのかを観察せよ; さらに万物がどのように一つの運動と共同して動くかを観察せよ; それから万物がどのように互いの原因となっているかを見て取れ; 網の構造や紡がれ続ける糸をも観察せよ

—マルクス・アウレリウス,『自省録』、第IV巻第40節

個々の魂はその本性上滅びゆくものであり、「世界の種子たる理性(logos spermatikos)に迎え入れられることで炎的な本性をとり、変化・拡散し[21]」うる。正しい理性が人間と世界との基礎なのだから、人生の目的は理性に従って生きること、すなわち自然に従って生きることとなる。

ストア派の神についてフレデリック・ブレンクはこう書いている。

ストア派は宇宙のロゴスやヘゲモンコン(理性や指導原理)と同一の神を信じ、伝統的な神々を格下げた。しかしストア派はこの一つの神への崇拝を行わなかった。中・後期プラトン主義者の哲学的言説の中で最高の神について、一般的には神々ではなく、この一つの神が宇宙の創造と摂理に責任を持つと語っている[7]。

アスカロンのアンティオコスはアカデメイア、ペリパトス派、ストア派の3つの学派を説明し、これらの3つの学派が互いに些細な点でしか乖離していないと指摘している[22]。

ストア派の神学

[編集]ストア派の神学は一神教として分類されることがある[6][23][24][7]。ストア派はキリスト教徒が天使、聖人といった神聖(divine)あるいは神(god)と呼ぶことができる存在を持つように、ある一つの神を特定の神(Godあるいはthe God)と呼び、その特定の神を除いた神々には、最高神を頂点とした階層制よりもはるかに徹底した従属関係(派生関係)をもたせていたと考えられている[25]。彼らは単なる最高神でなく『特定の神(the God)[注釈 1]』、それだけが神と呼ぶに値する唯一無二の神かのように特別な名称を使った[25]。

ストア派によるとゼウスだけが神であるための基準を完全に満たし、他の神々はゼウスによって運命づけられ、ゼウスの計画を実行するためだけに存在しており、神々は完全にゼウス(the God)に依存し、不死でさえなかった[26]。ストア派は全ての存在が物質的なものとしゼウス(the God)を活動的な炎と同一視した。世界は理性的な動物であり、周期的に炎に転化する。この炎の状態は世界、世界の理性、ゼウスと完全に一致するものと考えた[27]。

ストア派の倫理学・道徳論

[編集]現代において「ストイック」という言葉は「非感情的」あるいは苦痛に無関心だという意味で使われるため、ストア学が感情に否定的な見方を示す学派としてしばしば誤解されるが、古代ギリシャ語において「情動」の意味は「苦悶」あるいは「苦痛」[28]、すなわち外的な出来事に「受動的に」反応することだと心にとどめたといったように、現代の用法とは幾分異なることから生んだ誤解である。

ストア学では「理性」に従うことによって「情動」から解放されることを説いたのみであり、感情を消し去ることを追求したわけではなかった。むしろ彼らは、明確な判断と内的な静寂をもたらしてくれるような断固たるアスケーシスによって感情を変質させようとしたのである[29]。内省、専心、論理的思考などがそういった自己修養の方法とされた。またストア学は先行するキュニコス哲学の論理をも踏まえ、善は魂自体の内部に存するということであったとも唱えた。「情動」つまり本能的な反応(例えば肉体的な危険にさらされたときに顔が青ざめ身震いすること)と通常訳される「パトス」と、ストア派の知者(ソポス)の表徴である「エウパトス」とが区別された。情動が間違った判断から生まれるのと同様に正しい判断から生まれてくる感じが「エウパテイア」である。

その思想はアパテイア(希: ἀπάθεια、心の平安)によって苦痛から解放されるというもので[30]、ここでは心の平安は古代的な意味で理解される―客観的であり、人生の病める時も健やかなる時も平静と明確な判断とを保つ事。

ストア派では、「理性」は論理を用いることだけではなく、自然―ロゴス、普遍的理性、万物に内在するものの過程を理解することをも意味した。彼らの考えるところによれば、理性と徳による生とは、万人の本質的な価値と普遍的な理性を認識し、世界の神的秩序と一致して生きることである。ストア哲学の四枢要徳は、

であるが、これはプラトンの教えに由来する分類である。

ソクラテスに従って、ストア派では、自然の中の理性に人間が無知であることから不幸や悪は生じるとされた。誰か不親切な人がいるなら、それはその人が親切さへと導く普遍的な理性に気付いていないからである。そこで、悪や不幸を解決するにはストア哲学―自分自身の判断や行動を観察し、どこで自然の普遍的理性に背くかを決定すること―を実践すべきだとされた。

自己の命をあっさりと扱うが、人間それぞれの究極的、最終的な自由意志を全面的に尊重しているが、決して他者に対しての殺人は肯定しない。ただし当時の他の哲学と同様に敵に対して勇猛に戦うことは善とされた。(当時の世相を反映し解釈すれば至って当然)このような考え方は「魂は神から借りているだけ」という言葉に端的に表されている。(人は最終的に神からの分け御霊であるということを主張)

高潔な生活を送れないような状況下で賢者が自殺することを許すことがストア派では認められた[31]。悪政の下で生きることはストア主義者としてマルクス・ポルキウス・カト・ウティケンシスのいう自己一貫性(コンスタンティア)に悖り、名誉ある倫理的選択を行う自由を傷つけるとプルタルコスは考えた[32]。深刻な苦痛や病を受けた時には自殺は正当化されうる[31]が、さもなければ大抵の場合自殺は社会的義務の放棄とみなされた[33]。

善悪「無関心」の理論

[編集]ここでいう「無関心」(indifference)とは道徳律の適用外にあるもの、すなわち倫理的目的を促進も妨害もしないものをいう。道徳律によって要請されも禁じられもしない行動、言い換えれば道徳性を持たない行動が道徳的に無関心であると言われる。無関心(希: ἀδιάφορα、アディアポラ)の理論はストア派において、その対立物たる善と悪(καθήκοντα カテーコンタとἁμαρτήματα ハマルテーマタ、それぞれ「手近な行動」つまり自然と一致した行動、と失敗)の必然的結果として生まれた。この二分法の結果として、多くの物事が善にも悪にも振り分けられず無関心とみなされた。

結果的に「無関心」の中にさらに三つの下位分類が発達した: 自然に一致した生を支援するので好まれるべきもの; 自然に一致した生を妨害するので避けられるべきもの; そして狭い意味で無関心なもの

「アディアポラ」の理論はキュニコス学派および懐疑主義とも共通であった。カントによれば、無関心なるものの概念は倫理の範囲外である[要出典]。無関心なるものの理論はルネサンス期にフィリップ・メランヒトンによって復活させられた。

アディアポラの観点からすれば、究極的には世俗的善悪も人間の判断が生み出した幻想に過ぎない。アディアポラの思想に立てば、命は善ではなく、「望ましいもの(プロエーグメノン)」でしかないため、状況如何(四肢の切断や非常な老齢、不当な命令に従わなければならない等)によっては先述のように自殺も肯定した。

運命の肯定と自由意志の肯定

[編集]これにより人は運命を受け入れる「覚悟」が必要であることを悟る。しかし、不完全な運命を補正する自由意志により運命さえも自己の意識によって良き方向へと革新できると主張する。

魂の鍛練

[編集]

ストア派にとって哲学とは単に信念や倫理的主張を集めたものではなく、持続的な実践・鍛錬(つまり「アスケーシス」、禁欲主義を参照)を伴う「生き方」である。ストア派の哲学的・霊魂的な実践には論理学、ソクラテス的対話や自己対話、死の瞑想、今この瞬間に対して注意し続ける訓練(ある種の東洋の瞑想と同様である)、毎日その日起こった問題とその可能な解決法について内省すること、ヒュポムネマタ、等々がある。ストア派にとって哲学とは常に実践と反省を行う動的な過程なのである。

著書『自省録』において、マルクス・アウレリウスはそういった実践のいくつかを規定した。例えば、第II巻第1章にはこうある:

早朝に自分に向って言う: 私は今日恩知らずで、凶暴で、危険で、妬み深く、無慈悲な人々と会うことになっている。こういった品性は皆彼らが真の善悪に無知であることから生じるのだ[...]何者も私を禍に巻き込むことはないから彼らのうちの誰かが私を傷つけることはないし、私が親類縁者に腹を立てたり嫌ったりすることもない; というのは私たちは協働するために生まれてきたからである[...]

アウレリウスに先行して、エピクテトスが『語録』において三つの主題(トポス)、つまり判断、欲望、志向を区別している[34]。フランスの哲学者ピエール・アドによれば、エピクテトスはこの三つの主題をそれぞれ論理学、自然学、倫理学とみなした[35]。『自省録』において「各格率はこれら非常に特徴的な三つのトポスのうちの一つあるいは二つあるいは三つ全てを発展させる[36]」ものであるとアドは書いている。

Seamus Mac Suibhneによって、魂の鍛錬の実践は反省的行動の実践に影響を及ぼすものとされている。[37]。ストア派の魂の鍛錬と近代の認知行動療法とが相似していることがロバートソンの『認知行動療法の哲学』において長々と詳述されている[38]。また、こうした実践重視の姿勢はソクラテスの「ただ生きるのではなく、より善く、いきる」につながる考え方だと思われる。

感情からの解放(理性主義)

[編集]あらゆる感情から解放された状態を魂の安定とし、最善の状態として希求する。アパテイア(ἀπάθεια/apatheia、語源的にはパトスpathosに否定の接頭辞「a」が付く)と呼ばれるこの境地は賢者の到達すべき目標であるとともに、ストア学派における最高の幸福であった。当然、死に際しての恐怖や不安も克服の対象と考える。その理想としてよくソクラテスの最期が挙げられる。怒らず、悲しまず、ただ当然のこととして現実を受け入れ行動することを理想とする。

社会哲学

[編集]ストア派の顕著な特徴はそのコスモポリタニズムにある: ストア派によれば、全人類は一つの普遍的な霊魂の顕現であり、兄弟愛をもって生き互いに躊躇なく助け合うべきである。『語録』において、エピクテトスが人間の世界に対する関係について述べている: 「各人は第一にはめいめいの所属する共同体の一員である; しかし彼は神と人の偉大な国の一員でもあり、その国ではコピーだけが政治に関心を持つのだ[39]」 この思想はシノペのディオゲネスを模倣したものである。ディオゲネスは「私はアテナイ人でもコリントス人でもなく世界市民である[40]」と述べている。

階級や資産といった外的な差異は社会的関係において何ら重要性を持たないと彼らは考えた。代わりに彼らは人間の兄弟愛と全人類の本性的平等を称揚した。ストア派はギリシアーローマ世界で最も影響力ある学派となり、カトやエピクテトスといった多くの注目に値する著述家・人物を輩出した。

特に、彼らは奴隷に慈悲をかけることを推し進めたことで注目される。セネカは「あなたが自分の奴隷と呼んでいるものはあなたと同根から生じたこと、同じ天に向かって微笑みかけること、あなたと同じ言葉で呼吸し、生き、死ぬことを思いやりをもって覚えておきなさい[41]。」とセネカは勧めている。

ストア主義とキリスト教

[編集]ミラノのアンブロジウスの代言では、「声はキリスト教の司教の声だが、訓戒はゼノン(ストア派の創始者)のものである」とした[42][43]。彼が「神の霊」と呼んだものについて、マクスウェル・スタニフォースはこう書いている。

クレントスはゼノンの「創造の火」にもっと明確な意味を与えたいと思い、それを表現するためにプネウマ(「精神」)という言葉を最初に思いついたのである。この知的な「精神」は、火と同様に、空気の流れや息に似た弱い物質であるが、本質的には温かみのある性質を持っていると考えられていた。それは神としての宇宙に、そして魂と生命を与える原理としての人間に内在していた。ここから、キリスト教神学の「聖霊」、つまり「命の主であり与え主」に至るまでは、明らかに長い道のりではない。聖霊はペンテコステのときに火の舌として目に見える形で現れ、それ以来、キリスト教でもストア派でも、生命の火や恩恵的な暖かさという考えと結びついてきた[44]。

三位一体について、スタニフォースはこう書いている。

使徒パウロはアテネ滞在中にストア派と会っていたことが、使徒言行録17:16-18で報告されている。パウロはその手紙の中で、ストア派の哲学の知識を大いに活用し、ストア派の用語や比喩を使って、新しい異邦人の改宗者のキリスト教の理解を助けている。ストア派の影響は、アンブロジウス、マルクス・ミヌシウス・フェリックス、テルトゥリアヌスの著作にも見られる。

二つの哲学の大きな違いはストア派が汎神論、つまり神が決して超越的でなくむしろ内在的であるという立場をとることにある。世界を創りだす実在としての神はキリスト教思想においては人格的なものとされるが、ストア派は神を宇宙の総体と同一視した、万物が物質的であるというストア主義の思想はキリスト教と強く対立している。[独自研究?]また、ストア派はキリスト教と違って世界の始まりや終わりを措定しない[45]し、個人が死後も存在し続けると主張しない[要出典]。

ストア主義は教父によって「異教哲学」とみなされた[4][5]が、それにもかかわらずストア主義の中心的な哲学的概念のなかには初期のキリスト教著述家に利用されたものがある。その例として「ロゴス」、「徳」、「魂」、「良心」といった術語がある[45]。しかも、相似点は用語の共有(あるいは借用)に留まらない。ストア主義もキリスト教も主張した概念として、この世界における所有・愛着の無益性・刹那性だけでなく、外的世界に直面した際の内的自由、自然(あるいは神)と人との近縁性、人間の本性の堕落―あるいは「持続的な悪」―という考え、などがある[45]。各人の人間性の大きな可能性を呼び覚まし発展させるために、情動およびより劣った感情(すなわち渇望、羨望、怒気)に関して禁欲を実践することが奨励された。

マルクス・アウレリウスの『自省録』のようなストア派の著作が時代を超えて多くのキリスト教徒によって高く評価された。ストア派のアパテイアという理想が今日正教会によって完全な倫理的状態として認められている。ミラノのアンブロシウスはストア哲学を自身の神学に適用したことで知られた。

ユストゥス・リプシウスは、古代ストア哲学をキリスト教に適合する形で復活させることを目的とした一連の著作を発表し、1600年に出版されたエピクテトゥスの版の編集者として、フランシスコ・サンチェス・デ・ラス・ブロッサスがスペインでストア主義を推進した。その後フランシスコ・デ・ケベードが『ストア派の教義』(1635年)を出版し、ストア派とキリスト教の間のギャップを埋める努力を続けた[46]。

自殺をめぐる解釈の違い

[編集]自殺は人間の自由の最高の表現であるとするストア派に対して、キリスト教の考えでは、自殺は「形式的に」自由の表現であるにすぎず、「自由の存立基盤」自体が破壊されてしまうために「内容的にはもっとも不自由な行為」であるとされる[47]。そして個人の肉体はあくまで「神に創られて存在する被造物」であるため、個人は自らの肉体を自由に破壊する権利を有していない、とされる[48]。

近代の用法

[編集]「ストイック」という言葉は一般に苦痛・歓喜・強欲・歓楽に無関心な人を指して使われる。「感情を抑え、我慢強く耐える人」という近代の用法は1579年に名詞の形で初めて見られ、1596年には形容詞の形で見られた[49]。「エピクロス主義者」と対照的に、『スタンフォード哲学百科事典』のStoicismの項には「英語の形容詞stoicalがその哲学的起源に対して誤解をもたらすことはない[50]」と述べられている。

ストア派の引用

[編集]ストア派の一般的な教説を示すような、著名なストア派哲学者からの引用を以下に示す。

- 「自由は人の欲求を満たすことではなく、欲求を除去することで得られる。」 — (iv.1.175)

- 「神はどこにいるのか? あなたの心の中に。悪はどこにあるのか? あなたの心の中に。どちらもないのはどこか? 心から独立なものの所である。」 — (ii.16.1)

- 「人間は物にかき乱されるのではなく物に対する自分の考えにかき乱されるのだ。」 — (Ench. 5)

- 「それゆえ、もし不幸な人がいたら彼に自分が自分自身の理由で不幸なのだと思い出させよう — (iii.24.2)

- 「私は私の長所に関して自然によって形成された: 私は欠点に関して形成されたわけではない。」 — (iii.24.83)

- 「自分自身以外の何物にも執着してはならない; 自分から引き離された後に苦痛しか残さないようなあなたにならないものに執着してはならない。」 — (iv.1.112)

- 「判断することをやめよ、『私は傷ついた』と考えるのをやめよ、あなたは傷自体を免れているのだ。」 — (viii.40)

- 「世界よ、あなたにとって正しいものはすべて私にとっても正しい。あなたにとって時宜に適っているものの内で私にとって早すぎたり遅すぎたりするものなどない。自然よ、あなたの季節がもたらすものは皆私にとって実りある。あなたから全てのものが生まれる、あなたの内に全てのものがある、あなたに向かって全てのものが還帰する。」 — (iv.23)

- 「あなたがあなたの前面で働いているなら、あなたが即座にそれを取り戻すことになっているかのように、正しい理性があなたを破壊するようなものはなくあなたの心的な部分は純粋に保ち、真面目に、活発に、静謐に引き続く; もしあなたがそれを保ち、何も期待せず、しかし自然に従った今の生活に満足し、あなたが口にする全ての言葉において英雄的真理を述べるなら、あなたは幸福に暮らせるだろう。そして何者之を妨害できない。」 — (iii.12)

- 「人生で起こること全てにいちいち驚くのはなんと馬鹿げていてなんと奇妙なことだろう!」 — (xii.13)

- 「外的なものが魂に触れることはない、たとえ最も僅少な程度においても; 魂に入る許可が与えられることもないし、魂を変化させたり動かしたりすることもない; しかし魂は自身を変化・移動させられるのだ。」 — (v 19)

- 「あなた自身の強さは役目と同じではないのだから、人の力を超えていると思わないことだ; しかし全てが人の権能・職分であるなら、それがあなた自身の範囲にも含まれることを信じなさい。」 — (vi.19)

- 「あるいはあなたを悩ませるものはあなたの名声なのか? しかし私たちがどれだけ早くものを忘れるかをみよ。間断なき奈落が記憶を全てのみこんでしまう。その間隙に拍手が送られる。」 — (iv.3)

- 「問題は、どれだけ長く生きるかではなくどれだけ立派に生きるかである。」 — (Ep. 101.15)

- 「幸福が私たちにもたらさないものを彼女が私たちから取り去ることはできない。」 — (Ep. 59.18)

- 「自然に、彼女が望むままに彼女自身の問題を取り扱わせてみよう; 何があっても勇敢・快活でいよう。滅びゆくもののうち何ものも私たち自身のものではないことをよく考えておこう。」 — (De Provid. v.8)

- 「徳とは正しき理性に他ならない。」 — (Ep. 66.32)

ストア派哲学者

[編集]以下が代表的人物である。なお、キケロはその著『宿命について』において見て取れるように宿命論に拠るところは全くなく、ストア派には含めないが、彼の思想は彼の師や彼の生きた時代から影響を受けてなおストア的である(なお、一般的には彼はアカデメイア学派に分類される)。彼の著作は彼自身の思想でないが、ストア派の思想を知る上で参考になる。

前期

[編集]- キティオンのゼノン (紀元前332年–紀元前262年)、ストア派及びアテナイのストア・ポイキレの創設者

- キオスのアリストン、ゼノンの弟子

- カルタゴのヘリッロス

- アッソスのクレアンテス (紀元前330年–紀元前232年)ストア・ポイキレの第二代学頭

- ソロイのクリュシッポス (紀元前280年–紀元前204年)ストア・ポイキレの第三代学頭

- バビロンのディオゲネス (紀元前230年–紀元前150年)

- タルソスのアンティパトロス (紀元前210年–紀元前129年)

中期

[編集]- ロドスのパナイティオス (紀元前185年–紀元前109年)

- アパメアのポセイドニオス (紀元前135年頃– 紀元前51年)

- ストア派のディオドロス (紀元前120年頃– 紀元前59年)、キケロの師

後期

[編集]- マルクス・ポルキウス・カト・ウティケンシス (紀元前94年–紀元前46年)

- ルキウス・アンナエウス・セネカ (紀元前4年– 65年)

- ガイウス・ムソニウス・ルフス

- ルベッリウス・プラウトゥス

- プブリウス・クロディウス・トラセア・パエトゥス

- エピクテトス (55年–135年)

- ヒエロクレス (2世紀)

- マルクス・アウレリウス・アントニヌス (121年–180年)

主な著作

[編集]- クリュシッポス『論理学研究』(散逸)

- セネカ

- 『怒りについて』(De Ira)

- 『寛容について』(De Clementia)

- 『賢者の不動心について』(De Constantia Sapientiis)

- 『心の平静について』(De Tranquillitate Animi)

- 『人生の短さについて』(De Brevitate Vitae)

- 『幸福な人生について』(De Vita Beata)

- 『神慮について』(De Providentia)

- 『善行について』(De Beneficiis)

- マルクス・アウレリウス・アントニヌス『自省録』

注釈

[編集]- ^ ο θεός

出典

[編集]- ^ NHK2019年4月1日放送、100分de名著「マルクス・アウレリウス」『自省録』第1回 自分の「内」を見よ。岸見一郎

- ^ a b Stoicism, Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- ^ John Sellars. Stoicism, p. 32.

- ^ a b Agathias. Histories, 2.31.

- ^ a b David, Sedley (1998). "Ancient philosophy". In E. Craig (ed.). Routledge Encyclopedia of Philosophy. 2008年10月18日閲覧。

- ^ a b Gnuse, Robert Karl (1 May 1997). No Other Gods: Emergent Monotheism in Israel. Sheffield Academic Press. p. 225. ISBN 1-85075-657-0

- ^ a b c d Brenk, Frederick (January 2016). “Pagan Monotheism and Pagan Cult”. "Theism" and Related Categories in the Study of Ancient Religions. SCS/AIA Annual Meeting. 75.4. Philadelphia: Society for Classical Studies (University of Pennsylvania). オリジナルの6 May 2017時点におけるアーカイブ。 3 August 2021閲覧. "Historical authors generally refer to “the divine” (to theion) or “the supernatural” (to daimonion) rather than simply “God.” [...] The Stoics, believed in a God identifiable with the logos or hegemonikon (reason or leading principle) of the universe and downgraded the traditional gods, who even disappear during the conflagration (ekpyrosis). Yet, the Stoics apparently did not practice a cult to this God. Middle and Later Platonists, who spoke of a supreme God, in philosophical discourse, generally speak of this God, not the gods, as responsible for the creation and providence of the universe. They, too, however, do not seem to have directly practiced a religious cult to their God."

- ^ Epictetus, Discourses 1.15.2, Robin Hard revised translation.

- ^ a b Russell, Bertrand. A History of Western Philosophy, p. 254.

- ^ a b Russell, Bertrand. A History of Western Philosophy, p. 264.

- ^ Russell, Bertrand. A History of Western Philosophy, p. 253.

- ^ Charles Hartshorne and William Reese, "Philosophers Speak of God," Humanity Books, 1953 ch 4

- ^ Amos, H. (1982). These Were the Greeks. Chester Springs: Dufour Editions. ISBN 978-0-8023-1275-4. OCLC 9048254

- ^ Gilbert Murray, The Stoic Philosophy (1915), p.25. In Bertrand Russell, A History of Western Philosophy (1946).

- ^ Becker, Lawrence (2003). A History of Western Ethics. New York: Routledge. p. 27. ISBN 978-0-415-96825-6

- ^ A.A.Long, Hellenistic Philosophy, p.115.

- ^ [1] Stanford Encyclopedia of Philosophy: Susanne Bobzien, Ancient Logic

- ^ [2] Stanford Encyclopedia of Philosophy: Susanne Bobzien, Ancient Logic

- ^ Diogenes Laërtius (2000). Lives of eminent philosophers. Cambridge, MA: Harvard University Press VII.49

- ^ Seneca, Epistles, lxv. 2.

- ^ Marcus Aurelius, Meditations, iv. 21.

- ^ Zeller 1931, p. 274.

- ^ Pagan Monotheism in Late Antiquity, Edited by Polymnia Athanassiadi, Michael Frede, CLARENDON PRESS • OXFORD(1999), p. 8. "One way of justifying to themselves and to others their attachment to specific gods was to proclaim that what was really being worshipped under various names and historically sanctioned forms of cult was the one ineffable principle of all things. Unambiguously professed in a sentence like the following: ‘God being one, has many names’,12 this belief permeates Greek religious theory. The Stoic Cleanthes can thus address a fervent hymn to Zeus as a god with a definite historical personality, in which we encounter a monistic view of divinity.13 Indeed this may be the reason why this pagan prayer was selected by Stobaeus, along with a similar Orphic hymn to Zeus, for the anthology that he compiled for his son’s use and education"

- ^ Pagan Monotheism in Late Antiquity, Edited by Polymnia Athanassiadi, Michael Frede, CLARENDON PRESS • OXFORD(1999), p. 19. "Platonists and Aristotelians defined God as absolutely immaterial and therefore transcending the world of the senses, while the Stoics taught that, though incorporeal, God displays a form of materiality, but of a very subtle and literally ethereal nature, and likened him to intelligible light or fire. Yet, as is argued in the second chapter of this volume, both had a monotheistic view, and the Christians, who drew on Greek philosophy for the formulation of their own theology, recognized this. Of the two views on offer orthodox Christianity opted for the first, without however being able to reject the Stoic position altogether, as Tertullian’s rhetorical question testifies: ‘for who will deny that God is a body, though he is a spirit?’48 This ambiguity is even more clearly present in pagan theological literature, which combines belief in a transcendental God with the worship of the Sun seen as the representation of God in this world."

- ^ a b Pagan Monotheism in Late Antiquity, Edited by Polymnia Athanassiadi, Michael Frede, CLARENDON PRESS • OXFORD(1999), pp. 43-44. "the Platonists, the Peripatetics, and the Stoics do not just believe in one highest god, they believe in something which they must take to be unique even as a god. For they call it ‘God’ or even ‘the God’, as if in some crucial way it was the only thing which deserved to be called ‘god’. If, thus, they also believe that there are further beings which can be called ‘divine’ or ‘god’, they must have thought that these further beings could be called ‘divine’ only in some less strict, diminished, or derived sense. Second, the Christians themselves speak not only of the one true God, but also of a plurality of beings which can be called ‘divine’ or ‘god’; for instance, the un-fallen angels or redeemed and saved human beings."

- ^ Pagan Monotheism in Late Antiquity, Edited by Polymnia Athanassiadi, Michael Frede, CLARENDON PRESS • OXFORD(1999), p. 53. "Nevertheless, this clearly means that only Zeus satisfies the criterion for being a god fully, whereas all other gods only satisfy the criterion by not insisting on strict indestructibility, but by accepting a weak form of immortality. It is only in this diminished sense that things other than Zeus can be called ‘god’. More importantly, though, these other gods only exist because the God has created them as part of his creation of the best possible world, in which they are meant to play a certain role. The power they thus have is merely the power to do what the God has fated them to do. They act completely in accordance with the divine plan......It is very clear in their case, even more so than in Aristotle’s, that these further divine beings are radically dependent on the God and only exist because they have a place in the divine order of things. Far from governing the universe or having any independent share in its governance, they only share in the execution of the divine plan; they are not even immortal, strictly speaking. Theirs is a rather tenuous divinity."

- ^ Pagan Monotheism in Late Antiquity, Edited by Polymnia Athanassiadi, Michael Frede, CLARENDON PRESS • OXFORD(1999), p. 51. "But the Stoics not only think that all beings are material or corporeal, they also, more specifically, identify God or Zeus with a certain kind of fire which is supposed to be intelligent, active, and creative. So perhaps we have to assume that the Stoics distinguish two aspects of the fiery substance which is Zeus, two aspects, though, which in reality are never separated, namely its divine, creative character, and its material character. Thus God and Zeus are the same to the extent that Zeus is active, creative, intelligent. Now the Stoics also believe that the world is a rational animal that periodically turns entirely into the fiery substance which is Zeus. What happens is that the reason of this animal is itself constituted by this fiery substance, and that this reason slowly consumes and absorbs into itself the soul and the body of the world. Thus, in this state of conflagration, the world, the reason of the world, and Zeus completely coincide."

- ^ “Passion”. Merriam-Webster. Encyclopædia Britannica. January 29, 2011閲覧。

- ^ Graver, Margaret (2009). Stoicism and Emotion. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-30558-5. OCLC 430497127

- ^ Seddon, Keith (2005). Epictetus' Handbook and the Tablet of Cebes. New York: Routledge. p. 217. ISBN 978-0-415-32451-9. OCLC 469313282

- ^ a b Don E. Marietta, (1998), Introduction to ancient philosophy, pages 153-4. Sharpe

- ^ Cato's suicide in Plutarch AV Zadorojnyi, The Classical Quarterly, 2007年

- ^ William Braxton Irvine, (2009), A guide to the good life: the ancient art of Stoic joy, Oxford University Press, p. 200.

- ^ Davidson, A.I. (1995) Pierre Hadot and the Spiritual Phenomenon of Ancient Philosophy, in Philosophy as a Way of Life, Hadot, P. Oxford Blackwells pp. 9-10.

- ^ Hadot, P. (1992) La Citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle. Paris, Fayard, pp. 106-115.

- ^ Hadot, P (1987) Exercices spirituels et philosophie antique. Paris, 2nd edn, p. 135.

- ^ Mac Suibhne, S. (2009). “'Wrestle to be the man philosophy wished to make you': Marcus Aurelius, reflective practitioner”. Reflective Practice 10 (4): 429–436. doi:10.1080/14623940903138266.

- ^ Robertson, D (2010). The Philosophy of Cognitive-Behavioral Therapy: Stoicism as Rational and Cognitive Psychotherapy. London: Karnac. ISBN 978-1-85575-756-1

- ^ Epictetus, Discourses, ii. 5. 26

- ^ Epictetus, Discourses, i. 9. 1

- ^ Seneca, Moral letters to Lucilius, Letter 47: On master and slave, 10, circa 65 AD.

- ^ “On the Duties of the Clergy”. www.newadvent.org. 2017年3月1日閲覧。

- ^ Aurelius, Marcus (1964). Meditations. London: Penguin Books. p. 26. ISBN 978-0-140-44140-6

- ^ a b Marcus Aurelius (1964). Meditations. London: Penguin Books. p. 25. ISBN 978-0-140-44140-6

- ^ a b c Ferguson, Everett. Backgrounds of Early Christianity. 2003, page 368.

- ^ Grafton, Anthony; Most, Glenn W.; Settis, Salvatore (2010-10-25) (英語). The Classical Tradition. Harvard University Press. p. 911. ISBN 978-0-674-03572-0

- ^ 森本あんり『現代に語りかけるキリスト教』日本キリスト教団出版局、1998年、79頁。ISBN 9784818403307。

- ^ 森本あんり『現代に語りかけるキリスト教』日本キリスト教団出版局、1998年、81頁。ISBN 9784818403307。

- ^ Harper, Douglas (2001年11月). “Online Etymology Dictionary — Stoic”. 2006年9月2日閲覧。

- ^ Baltzly, Dirk (2004年12月13日). “Stanford Encyclopedia of Philosophy — Stoicism”. 2006年9月2日閲覧。

参考文献

[編集]一般書

[編集]一次文献

[編集]- A. A. Long and D. N. Sedley, The Hellenistic Philosophers Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

- Inwood, Brad & Gerson LLoyd P. (eds.) The Stoics Reader: Selected Writings and Testimonia Indianapolis: Hackett 2008.

- Long, George Enchiridion by Epictetus, Prometheus Books, Reprint Edition, January 1955.

- Gill C. Epictetus, The Discourses, Everyman 1995.

- Hadas, Moses (ed.), Essential Works of Stoicism (1961: Bantam)

- Harvard University Press Epictetus Discourses Books 1 and 2, Loeb Classical Library Nr. 131, June 1925.

- Harvard University Press Epictetus Discourses Books 3 and 4, Loeb Classical Library Nr. 218, June 1928.

- Long, George, Discourses of Epictetus, Kessinger Publishing, January 2004.

- Lucius Annaeus Seneca the Younger (transl. Robin Campbell), Letters from a Stoic: Epistulae Morales Ad Lucilium (1969, reprint 2004) ISBN 0-14-044210-3

- Marcus Aurelius Antoninus, Meditations, translated by Maxwell Staniforth; ISBN 0-14-044140-9, or translated by Gregory Hays; ISBN 0-679-64260-9.

- Oates, Whitney Jennings, The Stoic and Epicurean philosophers, The Complete Extant Writings of Epicurus, Epictetus, Lucretius and Marcus Aurelius, Random House, 9th printing 1940.

研究書

[編集]- Bakalis, Nikolaos, Handbook of Greek Philosophy: From Thales to the Stoics. Analysis and Fragments, Trafford Publishing, May 2005, ISBN 1-4120-4843-5

- Becker, Lawrence C., A New Stoicism (Princeton: Princeton Univ. Press, 1998) ISBN 0-691-01660-7

- Brennan, Tad, The Stoic Life (Oxford: Oxford University Press, 2005; paperback 2006)

- Brooke, Christopher. Philosophic Pride: Stoicism and Political Thought from Lipsius to Rousseau (Princeton UP, 2012) excerpts

- Inwood, Brad (ed.), The Cambridge Companion to The Stoics (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)

- Irvine, William, A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy (Oxford: Oxford University Press, 2008) ISBN 978-0-19-537461-2

- Long, A. A., Stoic Studies (Cambridge University Press, 1996; repr. University of California Press, 2001) ISBN 0-520-22974-6

- Robertson, Donald, The Philosophy of Cognitive-Behavioral Therapy: Stoicism as Rational and Cognitive Psychotherapy (London: Karnac, 2010) ISBN 978-1-85575-756-1

- Sellars, John, Stoicism (Berkeley: University of California Press, 2006) ISBN 1-84465-053-7

- Stephens. William O., Stoic Ethics: Epictetus and Happiness as Freedom (London: Continuum, 2007) ISBN 0-8264-9608-3

- Strange, Steven (ed.), Stoicism: Traditions and Transformations (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004) ISBN 0-521-82709-4

- Zeller, Eduard; Reichel, Oswald J., The Stoics, Epicureans and Sceptics, Longmans, Green, and Co., 1892

- Zeller, Eduard (1931), Outlines of the History of Greek Philosophy (13th ed.).

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- Stoicism - スタンフォード哲学百科事典「Dirk Baltzly」の項目。

- Stoicism - インターネット哲学百科事典「ストア派」の項目。

- Stoic Philosophy of Mind - 同「ストア派」の項目。

- The Stoic Library

- The Rebirth of Stoicism

- Stoic Logic: The Dialectic from Zeno to Chrysippus

- Annotated Bibliography on Ancient Stoic Dialectic

- BBC Radio 4's In Our Time programme on Stoicism (requires RealAudio)

- An introduction to Stoic Philosophy

- Online Stoic Community: New Stoa