エジプト第25王朝

| 古代エジプトの王朝 |

|---|

|

| 王朝誕生前のエジプト |

| エジプト初期王朝 |

| 第1 第2 |

| エジプト古王国 |

| 第3 第4 第5 第6 |

| エジプト第1中間期 |

| 第7 第8 第9 第10 |

| エジプト中王国 |

| 第11 第12 |

| エジプト第2中間期 |

| 第13 第14 第15 第16 第17 |

| エジプト新王国 |

| 第18 第19 第20 |

| エジプト第3中間期 |

|

第21(並立:アメン大司祭) 第22 第23 第24 第25 第26 |

| エジプト末期王朝時代 |

| 第27 第28 第29 第30 第31 |

| グレコ・ローマン時代 |

| アレクサンドロス大王 |

| プトレマイオス朝 |

| アエギュプトゥス |

|

|

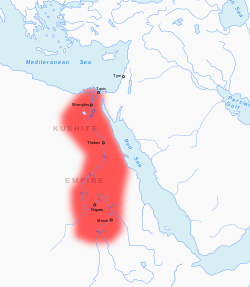

エジプト第25王朝(エジプトだい25おうちょう、紀元前747年 - 紀元前656年)は、第3中間期の古代エジプト王朝。複数の王朝が並立していたエジプトに侵入してこれを統一したクシュ人達の王朝を指し、クシュ朝と呼ばれることもある。1世紀近くエジプトを支配したが、最後はアッシリアのエジプト侵入によってヌビアへと引き上げた。

歴史

[編集]マネト[1]の記録によれば第25王朝は3人のエチオピア王から成っていたとされている。ただし、古代の著作で用いられるエチオピアと言う地名が指す地理的範囲は、エジプト人がクシュと呼んだヌビア南部(上ヌビア)とほぼ同じか、或いはその地域を含む南方の漠然とした領域であった。

ヌビアの王国

[編集]ヌビア地方では、新王国時代のエジプト支配を経て、エジプト文化が広く普及するようになっていた。新王国の衰退に伴ってエジプトがヌビアから撤退した後、ヌビア人達はナパタを都として独自の王国を建設した(クシュ王国、ナパタ王国とも)。この都市はナイル川第4急湍よりやや下流、かつて「清純の山」と呼ばれていたゲベル・バルカルという岩山の麓にあり、ここに残存する遺物の数々から、ヌビア人が(少なくとも支配階級は)高度にエジプト化されていたことが把握できる。彼らはエジプト風の記念物を建設し、アメン神を信奉、ヒエログリフを用いて碑文を残した[2]。さらにエジプトと同じようにアメン神官団が大きな力を持つようになり、しばしば政策にも影響を与えた。

このナパタを始めとしたヌビア地方の遺跡、及びエジプトから発見される遺物などから、ナパタの王家はアララという首長と、彼の兄弟カシュタによって始まったと考えられる。アララとカシュタの治世に関する記録はほとんど無いが、カシュタの王名を記した記念碑がアスワンで発見されていることから、彼が上エジプト南部地域まで勢力を拡張していたことが確認できる。

カシュタと王妃ペバトマの子がピアンキ(ピイ、ピエとも)で、彼はエジプトに対する支配を打ち立てることになる。ピアンキのエジプト征服については、ゲベル・バルカルのアメン神殿で発見された『勝利の碑文』と呼ばれる花崗岩製の大碑文から知ることができる。それによればピアンキ王は、当時のエジプトの分裂とリビア人王朝の支配、即ちタニスの第22王朝、レオントポリスの第23王朝、ヘルモポリスの王朝、ヘラクレオポリス(エジプト語: Hwt-nen-nesu - ネンネス[3])の王朝、そしてサイスの第24王朝による割拠状態を目にし、「旧宗主国の秩序とアメン神の権威を立て直す」ためにエジプトへの遠征を決意したと言う。

当時すでに上エジプトにはヌビアに忠実な地方支配者が幾人もおり、より直接的にはこれらの地方支配者が敵の攻撃を受けて救援依頼をしてきたのが遠征の理由であった。

上エジプトの征服

[編集]ピアンキは軍勢を率いて北上し、まずエジプトのアメン信仰の中心テーベ(古代エジプト語:ネウト、現在のルクソール[4])を抵抗を受けることもなく占領した。そこでピアンキはアメン神に捧げる宗教儀式を行うとともに、自分の妹であるアメンイルディス1世を、当時の「アメンの聖妻」シェプエンウエペト1世の養女にし、その後継者とした。これによってテーベのアメン神官団に対するコントロールを強めた。エジプト北部では第24王朝のテフナクト1世を中心に対ヌビアの同盟が組まれたが、上エジプトの重要都市ヘラクレオポリスの王ペフチャウアバステトは早々にヌビアに従った。

テフナクト1世はヘルモポリスのニムロトを誘い、彼を同盟側に引き入れると、ヌビアへの従属を決めたヘラクレオポリスを包囲した。ヘラクレオポリス王ペフチャウアバステトは篭城してこれに対抗し、ヌビア軍の救援を待った。そしてヌビア軍が到着したことで、両軍は戦闘に入った。同盟軍側にはテフナクト1世の他、第22王朝のオソルコン4世、第23王朝のイウプト2世、ヘルモポリスのニムロトという3人の王、及びその他の州侯が多数参加していた。ヌビア軍はこの戦いで勝利し、ヘラクレオポリスを包囲していたテフナクト1世らは自領へと引いた。ペフチャウアバステトは包囲からの解放者としてピアンキを大歓迎したと言う。

ヘラクレオポリスに進駐したピアンキは周辺諸地域を平定しつつ、反転してヘルモポリスを攻撃した。ヘルモポリス王ニムロトは5ヶ月にわたって篭城し抵抗したが、食料の欠乏などのため勝算が無いのを理解すると降伏した。この結果、上エジプトの全域がヌビア軍の占領するところとなった。この時ピアンキが降伏したニムロトに対して、ヘルモポリスで飼われていた馬が飢えていることを叱責したという説話が、やはり『勝利の碑文』に残されている。

- ピアンキ王は(ニムロト王の親族には)興味を示さず、家畜の飼育施設へと向かった。そして(包囲の厳しさのために)動物達が飢えているのを見て仰られた。「ラー神の恵みにより私の呼吸に生命が与え続けられる限り、誓って言うが、汝(ニムロト)が自らの欲望の追求のために行ったどんな悪事よりも、馬達が飢えに苦しんでいることの方がずっと嘆かわしい…私はこのことで汝を非難せざるを得ない。」

メンフィスの陥落と第24王朝

[編集]上エジプトを平定したピアンキは遂に下エジプトの入り口に当たる古都メンフィスに迫った。第24王朝のテフナクト1世はメンフィスに8000人の兵士を配置して防御に当たらせた。一方メンフィスを包囲したピアンキは水上から都市を落とすことを画策した。ヌビア軍はナイル川各地の船を徴発すると、それを使って川を横断して市内に侵入し、メンフィスを陥落させることに成功したのである。

このメンフィスの陥落はピアンキのエジプト遠征の成功を決定付けるものであった。メンフィス陥落直後、第23王朝のイウプトは王子らとともにピアンキに降伏し、彼の庇護下で自領の統治権を維持する道を選んだ。下エジプトに入ったピアンキは、ラー信仰の中心都市ヘリオポリスに入り、そこでラー神に捧げる儀式を執り行った。ヘリオポリス進駐から間もなく、第22王朝のオソルコン4世も降伏してイウプトと同じようにピアンキの臣下となった。第24王朝のテフナクト1世は沼沢地帯に逃げ込みなお散発的な軍事行動を行っていたが、ここに至ってピアンキに降伏の意思を伝え忠誠を誓った。こうして全エジプトがヌビアの支配下に収まることとなった。このため、このヌビア人の王国は現在エジプト第25王朝と呼ばれる。これらの出来事を伝える『勝利の碑文』に、ピアンキ王の治世第21年(紀元前727年)という年号があることから、この遠征は紀元前728年頃、或いはその前後に行われたものであると考えられている。

勝利が確定するとピアンキは降伏した王、及び州侯達から莫大な献上品を受け取り、勝ち誇って本拠地ナパタへと帰還した。そしてナパタのゲベル・バルカルの聖域で新たな大規模な建築活動を執り行い、新王国時代にエジプトによって建てられた神殿を改修・拡張してその威光を示した。

しかしヌビア軍が引き上げた後、第24王朝のテフナクト1世はさっさと忠誠の誓いを翻して反乱を起こし、下エジプト全域を支配下においてしまった。テフナクト1世の反乱は少なくともピアンキの存命中には鎮圧されることが無かった。テフナクト1世が紀元前720年頃死去すると、第24王朝の王位は息子のバクエンレネフ(ボッコリス)に受け継がれた。

ナパタに戻って統治していたピアンキ王は紀元前716年に没した。続いて即位したのはピアンキの弟であるシャバカであった。マネトによればシャバカ(サバコン)はバクエンレネフ(ボッコリス)を捕らえて焼き殺したという。具体的な経緯を記した記録が無いが、シャバカ王の記念物がエジプト全域から発見されることから彼は実際にバクエンレネフを殺し、第24王朝を滅ぼしてエジプトを再統一したらしい。彼の治世に関することはあまりわかっていないが、少なくともメンフィス、デンデラ、エスナ、エドフ、そして何よりもテーベで壮大な建築活動を行っており、高い指導力を発揮したと考えられる。

シリアでの戦い

[編集]シャバカの14年の治世の後、ピアンキの息子であるシャバタカが王位を継いだ。シャバタカの治世に入るとアッシリアの拡大が重大な問題となっていた。シリア地方は既にアッシリア王サルゴン2世によって、ガザに至るまで全域がアッシリアの支配下に置かれていた。しかしサルゴン2世の死(紀元前705年)に乗じて、同じくアッシリアの支配下に置かれていたバビロニアでメロダク・バルアダン2世が反乱を起こし、シリアでもこれと同盟してユダ王ヒゼキヤがアッシリアに対して反乱を起こした[5]。ヒゼキヤは明らかにシリア地方における反乱を主導した人物であり[6]、シドンとアシュケロンも味方に引き込みアッシリアからの独立を図った。後にエクロンもこの反乱に加わったと言う。

サルゴン2世の後アッシリア王位を継承したセンナケリブは、メロダク・バルアダン2世をキシュ平野の戦い(紀元前702年)で撃破し、バビロニアを再び支配下に置くとシリア地方の反乱平定へと向かってきた。この事態に対しユダ王ヒゼキヤはシャバタカの下へ支援を要請してきたのであった。シャバタカはアッシリアの脅威を除去する好機と見たか、或いはパレスチナへの覇権を確立する意図があったかはわからないが、この要請に応えパレスチナへの軍事遠征に踏み切った。遠征軍司令官には王弟タハルカが任命され、軍勢を率いてシリアへと向かった[7]。

アッシリア軍はシリアをフェニキア海岸沿いに南下し、アシュケロンを占領した後、アルタク(旧約聖書にあるエルテケ)を包囲した。シャバタカの治世第2年(紀元前701年)、エジプト軍は包囲されたアルタクの救援に向かい、アルタク平野でアッシリア軍と激突した。エジプト軍はこの戦いに敗れてパレスチナから後退した。ユダ王ヒゼキヤは領内の都市が悉くアッシリア軍に占領され、エルサレムに封じ込められるに及んでアッシリアに降伏し、シリア地方全域が再びアッシリアの支配下に置かれた。しかし、センナケリブは十分な貢納を受け取らないうちに何らかの理由[8]で本国に引き上げ、その後バビロニアで再び発生した反乱の鎮圧に当たることになる。

アッシリアのエジプト征服

[編集]紀元前690年にシャバタカ王が死去するとタハルカが王位を継承した。タハルカの即位についてはちょっとしたエピソードが残されている。カワ碑文とよばれる文書によれば、タハルカの即位に当たって、彼が20歳の時(紀元前701年)以来会わなかった母親が、王となった彼に会いにメンフィスを訪れたという。

タハルカの即位当初はアッシリアの脅威が遠のいた。それはアッシリアで紀元前681年にセンナケリブが暗殺され、王位を巡って内戦が勃発したためである。この一時的な平和の間にタハルカは熱心に内政に取り組み、大規模な建築を数多く残している。特に有名なのはカルナックのアメン神殿における巨大柱廊の再建であり、現在でもその威容を残している。対外的には、紀元前673年にパレスチナのアシュケロンの対アッシリア反乱を支援してこれを成功させた。

しかしタハルカの成功はアッシリアの内政安定とともに失われた。アッシリアの王位継承の内戦を、母ナキアの支援の下で勝利したエサルハドンは、紀元前671年に大軍を率いてエジプトへと向かってきた。タハルカはこのアッシリア軍の侵攻を食い止めることができず、遂にアッシリア軍はエジプト本国へと侵入、タハルカは下エジプトで行われた戦いで敗れ、メンフィスが陥落した。その際にはタハルカ王の親族の大半がアッシリアに捕らえられ、タハルカ自身は負傷してテーベへと逃走した。アッシリア王エサルハドンはこの勝利を高らかに謳った碑文を残している。

- …大いなる神々に呪われたエジプトおよびエチオピアの王タハルカに対して、イシュフブリから彼の居城メンフィスまで、15日の行程を、余は毎日休止することなく殺戮を行った。彼自身に対しても、余は5度矢の尖で打ち、癒しがたい傷を負わせた。余は彼の居城メンフィスを包囲し、坑道、破口、攻城梯子を用いて、半日のうちに占領した。余は略奪し、破壊し、火をかけた。彼の妃、後宮、太子ウシャナフル、その他の王子や王女たち、彼の財貨、馬、牛、小家畜を数え切れないほど、戦利品としてアッシリアに運んだ。…

更に彼は「上下エジプト、及びエチオピアの王」を称しており、ヌビアに至る全エジプトを征服したと誇っている。しかしこれに関しては明白に誇張であり、テーベに逃走したタハルカはその地でなお支配を維持していたことが、彼が行った儀式などに関する碑文から確認できる。

タハルカはなおアッシリアに対する抗戦を続けており、エサルハドンはこれを鎮定するために紀元前669年に再度エジプトに遠征した。しかしその途中で急死し、アッシリア王位はアッシュールバニパルが継承した。アッシュールバニパルは一旦軍を引き上げさせたため、タハルカはこれに乗じてメンフィスを奪回し、下エジプトでもこれに連動して反アッシリアの反乱が発生した。

ヌビア人のエジプト支配の終焉とサイスの第26王朝

[編集]タハルカの北進と下エジプトの反乱を受けて、アッシュールバニパルは再びエジプトへと侵攻した。紀元前667年、アッシリア軍の攻勢を受けてタハルカは再び敗北し、テーベからも逃走してナパタまで撤退した。当時のテーベの長官メンチュエムハトはアッシリアに降り、全エジプトがアッシリアの支配下に置かれた。

アッシュールバニパルはタハルカの進軍にあわせて下エジプトで反乱を起こしたエジプト貴族の大半を処刑したが、この時、アッシリアに従順であったサイスのネコ1世(ネカウ1世)だけは、「サイスの王」としての地位を保障され、またネコ1世の息子、プサメティコス1世(プサムテク1世)は「アトリビスの王」として、父とともにエジプトの管理をアッシリアから任された。アッシリアの手によって有力な貴族の多くがその力を失う中で、地位を維持したサイスの王家はエジプトにおける地位を確固たるものとしていくことになる。そしてこのサイスの王家が第26王朝とよばれる政権を形成することになるのである。

一方ナパタまで逃れたタハルカは、従兄弟、もしくは甥であるタヌトアメンを共同統治者、及び後継者であると定め、その翌年(紀元前664年)に没した。後継者タヌトアメンは、タハルカの意思を継いでエジプトの支配権回復を目指して活発に活動した。かつてのピアンキ王の『勝利の碑文』とともに発見されたタヌトアメンの『夢の碑文』には、タヌトアメンが見たという夢についての記録が残っている。それによれば、彼は二匹の蛇が出てくる夢を見た。この夢は「南の国はあなたのものです。あなたは北の国をも取りなさい。」と言う意味に解され、彼はそれに従ってエジプトの再征服に向けて軍事行動を起こしたという。

彼は快調に進撃し、テーベとメンフィスを奪回したが、アッシュールバニパルが再度自ら軍を率いてエジプトへと進軍するとこれに敗れてメンフィスを失い、テーベへと逃れた。更にアッシリア軍の追撃を受けて、彼はキプキピを経てナパタへと逃げ帰った。アッシュールバニパルはテーベを略奪したが、ヌビアへまでは進軍しなかったため、タヌトアメンはナパタの地で引き続き王位を維持することができた。

タヌトアメンは紀元前656年に死去し、ヌビアの地に葬られた。タヌトアメンはエジプトを支配した最後のヌビア王であり、彼の死をもって第25王朝の終焉と見なすのが一般的である。ナパタを中心としたヌビア人の王国は存続し、やがてその中心をより南方のメロエへと移し、メロエ王国へと続いていく。

歴代王

[編集]マネトの記録によれば第25王朝は3人のエチオピアの王からなっていた。彼の記録した王の一覧は以下の通りである。括弧内は対応すると考えられる王名である。

一方同時代の記録などから復元される歴代王の一覧は下記の通りである。王名は原則として「即位名(上下エジプト王名)・誕生名(ラーの子名)」の形式で記す。なお、ここではアララからはじまる「クシュの王」の一覧を記すが、「エジプト第25王朝の王」とされるのはピアンキ、もしくはシャバカ以降の王である。在位年は参考文献『ファラオ歴代誌』の記述に従うが、アララ、及びカシュタの治世年は参考文献『考古学から見た古代オリエント史』の記述による。

- アララ(即位名不明、前780年 - 前760年)

- マートラー・カシュタ(前760年 - 前747年)

- メンケペルラー・ピアンキ(前747年 - 前716年)

- ネフェルカラー・シャバカ(前716年 - 前702年)

- ジェドカウラー・シャバタカ(前702年 - 前690年)

- ネフェルテムクラー・タハルカ(前690年 - 前664年)

- バカラー・タヌトアメン(前664年 - 前656年)

脚注

[編集]- ^ 紀元前3世紀のエジプトの歴史家。彼はエジプト人であったが、ギリシア系王朝プトレマイオス朝に仕えたためギリシア語で著作を行った。

- ^ ヌビア人達はエジプトの様式の中でも、古王国や中王国風の古めかしい様式を好んだ。

- ^ ヘラクレオポリスという名は、この都市で祭られていた地方神ヘリシェフをギリシア人がハルサフェスと呼び、名前の類似等からヘラクレスと同一視したことによって付けられたギリシア語名である。

- ^ 紀元前3世紀のエジプトの歴史家マネトの記録ではディオスポリスマグナと呼ばれている。これはゼウスの大都市の意であり、この都市がネウト・アメン(アメンの都市)と呼ばれたことに対応したものである。この都市は古くはヌエと呼ばれ、旧約聖書ではノと呼ばれている。ヌエとは大都市の意である。新王国時代にはワス、ワセト、ウェセ(権杖)とも呼ばれた。

- ^ ユダ王国はかつてダビデ王によって築かれた統一イスラエル王国が分裂して建てられた王国の1つ。北側のイスラエルと南側のユダに分かれたが、この時点では既にイスラエル王国はアッシリアによって滅ぼされている。

- ^ 参考文献『聖書時代史 旧約編』の記述による。

- ^ 旧約聖書列王記では「エジプト王ティハルカ」と記されているが、この時点では彼は王位についてはおらず、旧約聖書の記述は後世の筆記者が彼を王と勘違いしたものであると考えられる。

- ^ センナケリブが勝利による利益を十分に得ないまま引き上げた理由についてははっきりしない。1つの説としては、アルタクにおけるエジプト軍との戦いが、実際にはアッシリア側の記録にあるほどの勝利ではなく、手痛い打撃を受けていたためであるとする説があるが不詳。他に、本国で不穏な動きがあったため帰還しなくてはならなかった、または軍内部で疫病が発生したという説もある。この2つはいずれも旧約聖書列王記下の記述に基づいている。またヘロドトスの記録した後世のエジプト人の説話では、野ネズミの大軍がアッシリア軍の軍営を襲い、弓と盾の取ってをかじったため、アッシリア軍は撤退したとされる。

参考文献

[編集]- 鈴木八司『ナイルに沈む歴史 ヌビア人と古代遺跡』岩波書店、1970年。

- A.マラマット、H.タドモール著、石田友雄訳『ユダヤ民族史1 古代編1』六興出版、1976年。

- ジャック・フィネガン著、三笠宮崇仁訳『考古学から見た古代オリエント史』岩波書店、1983年。

- 岸本通夫他『世界の歴史2 古代オリエント』河出書房新社、1989年。

- 三笠宮崇仁編『生活の世界歴史1 古代オリエントの生活1』、河出書房新社、1991年。

- H.クレンゲル著、五味亨訳、『古代シリアの歴史と文化 東西文化のかけ橋』六興出版、1991年。

- 高橋正男『年表 古代オリエント史』時事通信社、1993年。

- 大貫良夫他『世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント』中央公論新社、1998年。

- ピーター・クレイトン著、吉村作治監修、藤沢邦子訳、『ファラオ歴代誌』創元社、1999年。

- 山我哲雄『聖書時代史 旧約編』岩波書店、2003年。