オスマン帝国領エジプト

- エジプト・エヤレト

- إيالة مصر(アラビア語)

ایالت مصر(オスマントルコ語) -

←

←

←

←

1517年 - 1914年  →

→ →

→ →

→ →

→

(国旗) (国章)

1833年のエジプト・エヤレト-

公用語 アラビア語、オスマン語 宗教 イスラム教スンナ派 首都 カイロ - 初代

-

1857年 - 1858年 ズルフィカール・パシャ

- 最後

-

1866年 - 1867年 モハメド・シェリフ・パシャ - 人口

-

1700年ごろ 2,335,000人 1867年推定 6,076,000人 - 変遷

-

リダニヤの戦い 1517年1月22日 エジプト・シリア戦役 1798年 - 1801年 ムハンマド・アリーの台頭 1801年 - 1805年 スーダン征服 1820年 - 1822年 エジプト・トルコ戦争 1831年 - 1833年 エジプト・スルターン国設立 1914年10月16日

通貨 ピアストル( - 1834年)

エジプト・ポンド(1834年 - 1867年)現在  エジプト

エジプト スーダン

スーダン 南スーダン

南スーダン リビア

リビア エリトリア

エリトリア ジブチ

ジブチ ソマリア

ソマリア エチオピア

エチオピア

| エジプトの歴史 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

このテンプレートはエジプト関連の一部である。 年代については諸説あり。 | ||||||||||

| エジプト先王朝時代 pre–3100 BCE | ||||||||||

| 古代エジプト | ||||||||||

| エジプト初期王朝時代 3100–2686 BCE | ||||||||||

| エジプト古王国 2686–2181 BCE | ||||||||||

| エジプト第1中間期 2181–2055 BCE | ||||||||||

| エジプト中王国 2055–1795 BCE | ||||||||||

| エジプト第2中間期 1795–1550 BCE | ||||||||||

| エジプト新王国 1550–1069 BCE | ||||||||||

| エジプト第3中間期 1069–664 BCE | ||||||||||

| エジプト末期王朝 664–332 BCE | ||||||||||

| 古典古代 | ||||||||||

| アケメネス朝エジプト 525–404 BCE, 343-332 BCE | ||||||||||

| プトレマイオス朝 332–30 BCE | ||||||||||

| アエギュプトゥス 30 BCE–641 CE | ||||||||||

| サーサーン朝占領期 621–629 | ||||||||||

| 中世 | ||||||||||

| ムスリムによるエジプト征服 641 | ||||||||||

| ウマイヤ朝 641–750 | ||||||||||

| アッバース朝 750–868, 905-935 | ||||||||||

| トゥールーン朝 868–905 | ||||||||||

| イフシード朝 935–969 | ||||||||||

| ファーティマ朝 969–1171 | ||||||||||

| アイユーブ朝 1171–1250 | ||||||||||

| マムルーク朝 1250–1517 | ||||||||||

| 近世 | ||||||||||

| オスマン帝国領エジプト 1517–1867 | ||||||||||

| フランス占領期 1798–1801 | ||||||||||

| ムハンマド・アリー朝 1805–1882 | ||||||||||

| エジプト・ヘディーヴ国 1867–1914 | ||||||||||

| 近代 | ||||||||||

| イギリス統治期 1882–1953 | ||||||||||

| エジプト・スルタン国 1914–1922 | ||||||||||

| エジプト王国 1922–1953 | ||||||||||

| エジプト共和国 1953–1958 | ||||||||||

| アラブ連合共和国 1958–1971 | ||||||||||

| エジプト・アラブ共和国 1971–現在 | ||||||||||

オスマン帝国領エジプト(オスマンていこくりょうエジプト)では、1517年にオスマン帝国がエジプトを征服してから、1914年にイギリス保護領となりオスマン帝国の宗主権が失われるまでのエジプトについて解説する。

オスマン帝国においてエジプトは1つのエヤレト(州)とされ、名目上はイスタンブルから派遣されたワーリー(総督)によって統治された。しかし、エジプトの軍人階級であるマムルークや駐留軍の有力者、そして現地の有力軍人(ベイ)たちが大きな影響力を保持していたことから、オスマン帝国のスルターンにとって、エジプト支配は常に困難な課題であり続けた。オスマン帝国の支配力は徐々に衰え、19世紀初頭にフランス軍がエジプトを一時占領した後、1805年にアルバニア人不正規部隊の現地派遣軍司令官ムハンマド・アリーが権力を掌握したことで実質的には失われた。

事実上の独立勢力となったムハンマド・アリーの時代以降もワーリーという称号が継続して用いられていたが、1867年にへティーヴ(副王)の称号が承認され、以降のエジプトの統治者(ムハンマド・アリー朝)たちはへティーヴを称号とした。ヘティーヴとなったイスマーイール・パシャとタウフィーク・パシャはエジプトを準独立国として統治し、それは1882年のイギリスによる占領まで続いた。こうした状況下にあっても、1914年10月5日まで、エジプト副王領(Khedivate of Egypt)は公的にはオスマン帝国の属領であった[1]。

オスマン帝国で主導権を握った青年トルコ人の派閥が三国同盟側に立って第一次世界大戦に参戦すると、イギリスはエジプトの保護国化を実施し、オスマン帝国の宗主権は消滅した。

歴史

[編集]オスマン帝国のエジプト支配

[編集]オスマン帝国支配の確立とエジプトの反乱(16世紀)

[編集]

1517年、オスマン帝国のスルターン・セリム1世(冷酷者、在位:1512年-1520年)はマムルーク朝を滅ぼしてエジプトを併合した[2]。セリム1世は大宰相ユヌス・パシャをエジプト総督(ワーリー)に任命したが、間もなくハーイルバク(ハユル・ベイ)にエジプトの支配を委ねた[2]。彼はかつてマムルーク朝のアレッポ総督を務めていた人物であり、オスマン帝国とマムルーク朝の間の戦いであるマルジュ・ダービクの戦いでオスマン帝国の勝利に一役買っていた[3][2]。

マムルーク朝時代にエジプトを支配していたマムルークたちはオスマン帝国の支配下に入っても引き続き行政職に深く関与しており、地方総督(監督官とも、カーシフ[注釈 1])の多くがマムルーク軍人であった[2]。マムルークとは、幼少期に購入され軍事訓練を施された奴隷兵士であり、マムルーク朝時代のエジプトではマムルーク出身者がスルターン位を抑え、一種の特権階級を形成していた。オスマン帝国領エジプトの初期の歴史においては、マムルークたちとオスマン帝国のスルターンが任命した代理人との間の権力闘争が重要な要素の1つであった。大部分の土地がマムルークたちの領地であることを示した登記簿が変更されることなく残されており、マムルークたちは速やかに大きな影響力のある地位にも返り咲くことができた[5]。

未だ統治体制が整わない中で行われたハーイルバクの過渡的な統治を経て、その死後にはオスマン帝国は任期付きの総督をイスタンブルから派遣してエジプトを統治するようになった[2][6]。以降の歴史においてエジプト総督は概ね1年前後という非常に短い間隔で交代することになる。マムルーク軍人たちのオスマン帝国支配に対する抵抗は強く、1523年には既にオスマン帝国の総督に対してマムルーク出身のカーシフであるジャーニム(Jānim)とイーナール(Īnār)が反乱を起こしていた[6][注釈 2]。そして1524年には4代目の総督ハイン・アフメト・パシャの反乱が発生した。アフメト・パシャはイスタンブルにおける大宰相職を巡る権力闘争に敗れてエジプト総督に赴任した人物であった[8]。彼は自分に対する処刑命令が出たことを聞き、自ら独立した君主となるべく、オスマン帝国に敵意を持つマムルークやアラブ人部族と結んでスルターンに即位したことを宣言し、自らの名前を打刻したコインを発行した[8][6][5]。しかし、アフメト・パシャの計画は彼が幽閉した2人のアミールたちによって挫折した。アミールたちは脱獄し、入浴中のアフメト・パシャを襲撃し殺害しようとした[5]。アフメト・パシャは負傷しつつも難を逃れたが、間もなくオスマン帝国軍によって捕らえられ処刑された。

新たにオスマン帝国のスルターンとなったスレイマン1世(壮麗者、在位:1520年-1566年)は、エジプト支配の動揺を抑えるべく大宰相パルガル・イブラヒム・パシャを派遣し、エジプトのカーヌーン・ナーメ(地方行政法令集)を発行させた[8]。これによってオスマン帝国のエジプト支配体制は一応の体系化がなされ安定した[9]。

エジプトの政府機構が頻繁に変化したことでオスマン帝国統治の初期における軍の統制不能が引き起こされていたと思われ、さらに16世紀末から17世紀初頭にかけては財政難やインフレーションの影響で不満を持つ兵士たちの反乱が頻発するようになった[9][5]。1604年、エジプト総督イブラヒム・パシャ(前出のパルガルとは別人)が兵士たちに殺害され、彼の頭はズワイラ門で晒された[5][9]。この事件によって彼はマクトゥル(Maktul、「殺された者」)のあだ名(シュフラ)を冠して呼ばれる。この殺害事件の理由は、支出削減のための俸給減額と、トゥルバと呼ばれる税習慣を止めようとした歴代のパシャの試みであった[10]。トゥルバは軍がエジプトの住民から実際には免除されるべき架空の債務を厳密かつ強制的に徴収するものであり、悲惨な悪用が行われていた[5]。

これを制圧するため、1609年に反乱軍団とエジプト総督の間でほとんど内戦というべき戦いが勃発した。反乱兵士たちは自分たちでスルターンを選出することまで行い、カイロ地方を一時的に分割したが、新任のエジプト総督クルクラン・メフメト・パシャは自身の側に信用できる部隊とベドウィンたちを付けて彼らを撃破し[9]、1610年2月5日に勝利のうちにカイロに入場した。反乱首謀者は処刑され、その他はイエメンに追放された。彼はこれによってクルクラン(Kul Kıran、「奴隷を打ち砕くもの」)とあだ名された。17世紀エジプトの年代記作家イブン・アビー・スルールは、この出来事を「オスマン帝国による第2のエジプト征服」と記した[11]。その後、クルクラン・メフメト・パシャによって大規模な財政改革が実施された。彼はエジプトの様々なコミュニティに課せられていた負担を、彼らのやり方に沿って再調整し[5]、トゥルバ税の廃止を命じる勅令も公布された[10]。

ベイ勢力の台頭(17世紀)

[編集]クルクラン・メフメト・パシャによる「第2のエジプト征服」を通じて、オスマン帝国の支配が回復されたが、その後間もなく、ベイと呼ばれる有力者たちのエジプト政治への影響力が高まった。オスマン帝国においてエジプトは独立採算州(サールヤーネ州)であり、政府がアミーン(エミーンとも、徴税吏)を通じて行政区から直接徴税を行うエマーネット制をとっていた[12](これに対してイクター制の流れを汲み、スィパーヒーと呼ばれる在地の軍人に徴税権を与える制度をティマール制という)。だが、次第に徴税実務は有力な部族や代理の徴税人に任される(徴税請負)ようになり、17世紀に入ると政府から俸給を受けていたベイや将校たちが徴税請負権を獲得して行った。この徴税請負人(ムルタズィム)を基盤とした徴税体制を徴税請負制(イルティザーム制)と呼ぶ。軍人たちはこれを経済的基盤として勢力を拡大していった[13]。

オスマン帝国領エジプトのベイ(サンジャック・ベイの略称[注釈 3])の地位は当初はマムルークのものではなかった。17世紀にはこの地位へのマムルーク家系の進出も進んだが、ベイたちの中にはバルカン半島やアナトリア出身の自由身分の軍人たちも含まれていた[13]。ベイたちは主従関係を結んでバイト(家、一族)を中心とした軍事集団を作り、党派を形成していった[13]。こうした党派はやがてチェルケス人系マムルークを中核としたフィカーリーヤと非マムルーク系軍人を中核としたカースィミーヤという二大派閥へと収斂していく[14]。この2つの派閥はエジプト政治における最重要ファクターとなって行き、その争いは18世紀初頭まで続いた。17世紀前半にはフィカーリーヤの有力者リドワーン・ベイが25年にわたってアミール・アル=ハッジ(巡礼長官)を担って権勢を振るい[14]、1656年に彼が死んだ後にはオスマン政府によって非マムルーク軍人がカースィミーヤに補填され、党派争いが激化した[14]。

一方で、オスマン帝国が任命したエジプト総督の権威は継続的に衰えた。オスマン帝国の中央政府とエジプト総督はその権威と支配をエジプトで現実のものとして行使することに苦心したが、現地有力者たちとの折衝や抗争に常に配慮が必要であった。次のような事例が示すように、現地側の抵抗によって総督位が左右される事態もしばしば発生した。

1623年、オスマン宮廷から、エジプト総督カラ・ムスタファ・パシャを解任し代わってチェシュテジ・アリー・パシャ(以下、アリー・パシャ)を総督に任命する命令が発せられた。役人たちはこの新たな総督の代理人に慣習となっていた謝礼を要求した。この代理人が謝礼の支払いを拒否すると、役人たちはオスマン宮廷へ自分たちがアリー・パシャではなくカラ・ムスタファ・パシャを総督として望んでいるという書簡を送った。その間にアリー・パシャがアレクサンドリアに到着し、その後カイロからきた代表団と面会した。代表団はアリー・パシャを総督として望まないと伝えた。アリー・パシャは穏やかな返答を返したが、代表団が一切の譲歩無くそれに対する回答を伝えると、代表団のリーダーを逮捕・投獄した。その後、アレクサンドリア守備隊がアレクサンドリアの城塞(シタデル)を攻撃し代表団のリーダーを力づくで解放すると、アリー・パシャは自分の船に戻って逃亡することを余儀なくされた。その後まもなく、イスタンブルからカラ・ムスタファ・パシャの総督位を承認するという回答が送られた[5]。

また、1630年にコジャ・ムーサー・パシャ(以下、ムーサー・パシャ)が新たなエジプト総督に任命された。エジプトの軍団は彼がキタス・ベイ(Kitas Bey)を処刑したことへの怒りから、この新たな総督を追い払うために立ち上がった。キタス・ベイはペルシアでの戦役に従事するエジプト軍を指揮するはずであった。ムーサー・パシャは死刑執行人を復讐に燃える兵士たちに引き渡すか、辞任するかを迫られ、前者を拒否したため辞職を余儀なくされた。1631年、現地軍の行動を承認しムーサー・パシャの後任としてハリル・パシャを任命するという布告がイスタンブルから発せられた。エジプト総督は現地軍に対抗するための支援をスルターンから得られなかったのみならず、新任の総督たちはそれぞれ、財政上の理由という名目で定期的に退任する前総督に罰金を科した。離職する総督はこれを支払うまでエジプトを離れることが許可されなかったであろう。この強奪行為がゆすりの習慣を生み出し、またエジプトはこの時代に飢餓と疫病に苦しめられた。1619年の春に疫病によって635,000人が死亡し、1643年には230の村が完全に荒廃したと言われている[5]。

17世紀後半にオスマン帝国大宰相キョプリュリュ・アフメト・パシャをはじめとするキョプリュリュ家によって中央政府の改革が行われると、エジプトでもそれに連動して低下しつつあった税収と中央政府への送金額の増大が試みられた。エジプト総督メレク・イブラヒム・パシャ(在職:1661年-1664年)はエジプトの党派争いにおいて、フィカーリーヤに対してカースィミーヤを支援するためにイスタンブルから送り込まれていたアフマド・ベイを逆に殺害し、一時的にこれを鎮静化させることに成功した[14]。そして増税と中央への送金額の増額が試みられたが、これは完遂することはなかった。その後カラ・イブラヒム・パシャ(在職:1669年-1673年)も財政改革と役人の入れ替えによって送金額増額を達成したものの、成果は一時的なものに終わった[15]。

イェニチェリの進出と派閥闘争

[編集]17世紀の間に総督たるパシャの重要性は低下し、オスマン帝国の中央政府もベイたちが実権を握る状況を黙認する傾向を強めていた[16]。同時に新たな実力集団としてイェニチェリ軍人たちがエジプト政界での発言権を拡大させ始めた。エジプト駐留のイェニチェリ軍団内では、タラフと呼ばれる軍事集団が自生し、その実力者たちがカイロの商工業者との密接な結びつく一方、物価の混乱に乗じた商人の穀物退蔵などにおける住民利害の代表・顔役としてその影響力を高めていった[17]。イェニチェリ軍団はエジプトに駐留する2つの歩兵軍団のうちの1つであり、もう一つの歩兵軍団であるアザブとの対立を強めた[18]。両軍は既にエジプト政界における中心勢力となっていた派閥と連携し、イェニチェリがフィカーリーヤ、アザブがカースィミーヤと結びついた[18]。

両派は対立を深め、1711年には武力衝突に至った。フィカーリーヤはエジプト総督の支持を取り付け、カースィミーヤの首領カースィム・イーワーズを死亡させたものの、戦闘自体はカースィミーヤの勝利に終わった。フィカーリーヤに組したエジプト総督が交代させられ、オスマン帝国はこの「反乱軍」を黙認した[18]。しかし今度は主導権を握ったカースィミーヤで内部分裂が生じ、1718年に再び行われた市街戦の末、カースィム・イーワーズの息子、イスマーイール・ベイが勝利者となった[18]。彼にはオスマン帝国政府からシャイフ・アル=バラド(カイロの長、ベイたちの首位であることを意味する)という称号が初めて授与された[18]。エジプトの政策決定においてはエジプト総督の下で行われる定例会議が存在したが、この頃以降、シャイフ・アル=バラドの私邸で行われる会議(ジャムイーヤ)が政策決定の場としての重要性を増していった[18]。1724年、イスマーイールが総督の陰謀によって暗殺され、フィカーリーヤのシルカス・ベイがシャイフ・アル=バラドに昇格したが、自らの派閥のメンバーによってすぐ地位を追われ、上エジプトに逃亡した。まもなく、シルカス・ベイはある軍団の長に復帰し、続く戦いで水死という最後を迎えた。

一連の騒乱の中で、イェニチェリ軍団内に形成された軍事集団の1つであるカーズダグリーヤ(Qāzdughliyya)の影響力が大幅に増した。これはイェニチェリ軍団のカトフダー(副団長)ムスタファー・アル=カーズダグリー(Muṣṭafā al-Qāzdughlī)を始祖とする武力集団であるためこの名前で呼ばれる。イェニチェリ内では17世紀後半にキュチュク・ムハンマド(Küchük Muḥammad)が激しい権力闘争を勝ち抜いて主導権を確立したが、彼と対立したカーズダグリーは1694年にキュチュク・ムハンマドを暗殺した[19]。1704年のカーズダグリーの死後、従者であったハサン・カトフダー、ついでウスマーン・カトフダーが指揮権を引き継いでイェニチェリ軍を牛耳った[20][21]。1736年にウスマーン・カトフダーが暗殺されると、続いて主導権を握ったイブラーヒーム・カトフダーが、派閥闘争の勝利者であったフィカーリーヤの勢力を一掃し、エジプト政界はカーズダグリーヤの支配下に置かれるようになった[22]。カーズダグリーヤの構成員であったイェニチェリ兵士たちはアナトリア系の軍人を中心としていたが、政権を獲得した後、当時大量にアラブ世界の市場に供給されたグルジア(ジョージア)系とアブハジア系のマムルークに置き換わっていった[22][注釈 4]。こうしてカーズダグリーヤに所属するマムルーク・ベイたちがエジプトの事実上の統治者となっていった[22]。イブラーヒームはオスマン帝国政府に比較的従順な姿勢を示したが、1754年に死去し、その地位はハサン・カトフダーの息子、アブドゥッラフマーン・カトフダーが継承した[23]。

その後まもなく、主導権はアリー・ベイ・アル=カービル(以下、アリー・ベイ)が握ることになる。彼は元々イブラーヒーム・カトフダーが所有するグルジア系のマムルークであったが、自分のマムルーク軍団を整備し、シャイフ・アル=バラドの地位についた[23]。彼は元々は自分のパトロンかつ同盟者であったカーズダグリーヤの首領アブドゥッラフマーンをヒジャーズに追放し、最後に残っていたカースィミーヤの大物サーリフ・ベイ(Sāliḥ Bey)をガザに追放した[24]。その後、配下の将軍の裏切りによってシリアへの逃亡を余儀なくされたが[24]、シリアでアクレ総督ザーヒル・アル=ウマルと友誼を結ぶことに成功し、ザーヒルの協力でオスマン宮廷の好意を得てシャイフ・アル=バラド位を回復した[5]。

アリー・ベイの反乱

[編集]

アリー・ベイはエジプトでの権力を固めるため要職を自分の配下のマムルークたちに任せた[5][23]。彼らの中にはその後エジプトの支配的地位に上るイブラーヒーム(Ibrahim)とムラード(Murad)、そしてアリー・ベイの運命に決定的な影響を与えるムハンマド・アブー・アッ=ザハブらがいた[5]。アリー・ベイはイェニチェリ勢力を抑えて下エジプトの主要都市の徴税請負権を確保し、エジプト総督を脅迫してイスタンブルの頭越しにスエズ港へのヨーロッパ船舶の立ち入りを認めさせるなど、自立化へ向けてエジプトの支配を固めていった[23]。

1769年、アリー・ベイは露土戦争(1768年-1774年)のために、オスマン宮廷から12,000人の兵を集めることを要求された。だが、イスタンブルでは、アリー・ベイが軍を集めれば彼は自らの独立を確保するためにそれを使うであろうという話が持ち上がった。そしてオスマン宮廷からエジプト総督の下へアリー・ベイの処刑の命令を携えた使者が派遣された。アリー・ベイはイスタンブルに配置していた彼のエージェントからこの使者の出発を知らされ、使者を待ち伏せて殺害するよう命じた。処刑命令は押収され、あるベイたちの集会の前にアリー・ベイによって読み上げられた。アリー・ベイはこの処刑命令が全員に同じように適用されると断言し、自らの生命のために戦うよう彼らに促した。ベイたちはアリー・ベイによってその地位にあり、彼の言葉はベイたちに熱狂と共に受け入れられた。エジプトの独立が宣言され、オスマン帝国のエジプト総督には48時間以内の退去が要求された。アリー・ベイと同じようにパレスチナで自立を目論んでいたアクレ総督ザーヒル・アル=ウマルはアリー・ベイと同盟を結んだ[25][23][5]。

オスマン宮廷はこの時、アリー・ベイを制圧するための積極的な施策を取ることができなかった。アリー・ベイは北エジプトと南エジプトの両方で略奪行為を行う諸部族へ向けて遠征隊を派遣し、財政改革を行い、行政の公正さを改善するなどして、自身の支配地を統合しようと努めた。アリー・ベイの義理の息子となったムハンマド・アブー・アッ=ザハブがアスワーンとアスユートの間の地域を支配し「上エジプトの王」と呼ばれたハウワーラ族(Hawwarah)の王フマームを服属させるために派遣された。また、20,000人の軍隊がイエメンの征服のために送られた。そしてイスマーイール・ベイを指揮官に8,000人の兵が紅海東岸の獲得に向かい、またIlasan Beyはジッダの占領を命じられた。6か月のうちにアラビア半島の大部分がアリー・ベイの下に服した。そして彼は自分の従兄弟をメッカのシャリーフに任命した。彼はその地位においてアリー・ベイに「エジプトのスルターン」および「2つの海のハン」の称号を授けた。これによって得た正当性の下、1771年にアリー・ベイは自分の名前でコインを発行し、フトゥバ(金曜礼拝)において自らの名前に言及するように命じた[5]。

同じ年にアブー・アッ=ザハブは30,000人の兵と共にシリアの征服に向かい、またヴェネツィアとロシアに交渉のためのエージェントが派遣された。アリー・ベイと同盟を結ぶザーヒル・アル=ウマルの協力を得たアブー・アッ=ザハブはパレスチナとシリアの主要都市を容易く制圧しダマスカスに達した[5]。しかし、アブー・アッ=ザハブはシリア遠征に自ら参戦しないアリー・ベイに不信感を募らせ、また異教徒たるヨーロッパ人と結んでオスマン帝国に反旗を翻すことへの怖れも手伝い、この時点でオスマン宮廷と秘密裏の交渉に入ったと見られる[26][5]。彼はエジプトをオスマン帝国の宗主権の下に戻すことを約束し、シリアから引き払うと、招集可能な全軍をもって上エジプトに向かい、1772年4月にアスユートを占領した。そしてベドウィンから追加の軍勢を補充し、カイロへと進軍した[5]。アリー・ベイはアブー・アッ=ザハブの進軍を確認するためにイスマーイール・ベイを3,000人の兵と共に派遣したが、イスマーイール・ベイとその軍勢はアブー・アッ=ザハブに寝返った。アリー・ベイは当初カイロの城塞で可能な限り防御を続けることを企図したが、友人のザーヒル・アル=ウマルが未だ彼の亡命を受け入れる意思があるという情報を得てアブー・アッ=ザハブが入城する前日の1772年4月8日にカイロを離れシリアへ向かった[26][5]。

アリー・ベイはアクレで再起を図った。アクレの港の外にロシア船が停泊し、彼がロシア帝国と結んだ合意に従って補給物資、弾薬、3,000人のアルバニア兵が供給された。そして、アブー・アッ=ザハブの撤収によってオスマン宮廷の統制下に入っていたシリアの諸都市を回復するため旗下の将軍、アリー・ベイ・アル=タンターウィー(Ali Bey al-Tantawi)を派遣した。一方でアリー・ベイ自身はヤッファ(テルアビブ)とガザを占領し、ヤッファは友人たるザーヒル・アル=ウマルに分け与えた。1773年2月1日、彼はカイロからシャイフ・アル=バラドに就任したアブー・アッ=ザハブが、その地位において前代未聞の資産没収を行っており、これによってエジプト人たちがアリー・ベイに帰還を呼び掛けているという情報を受け取った。彼はそれに応じて8,000人の軍を率いてエジプトへ向けて出発し、4月19日にSalihiyya Madrasaでアブー・アッ=ザハブの軍勢と会敵した。アリー・ベイ軍は最初の衝突に勝利したが、その2日後に戦闘が再開された際には数名の将校が彼を見捨てて離脱し、さらに疫病と負傷によって彼が状況を左右することができなくなった。この結果、アリー・ベイ軍は完敗を喫した。敗北が確定した後、彼は自らの天幕を離れることを拒否し、勇ましい抵抗の後に捕らえられてカイロに送られ、7日後に没した[5]。

アリー・ベイの死後、エジプトは今一度オスマン宮廷の支配下にはいり、パシャの称号も与えられたアブー・アッ=ザハブがシャイフ・アル=バラドとして統治した。彼はアリー・ベイのやり方を踏襲しつつ、表面的にはオスマン帝国に従順に振る舞って、やはり自立的な政権の構築を目論んだ[26]。アブー・アッ=ザハブはその後間もなく、アリー・ベイを支援したザーヒル・アル=ウマルを罰するという形でオスマン宮廷からシリア侵攻の許可を受け、彼の代理としてイスマーイール・ベイとイブラーヒーム・ベイがカイロに残留した。イブラーヒーム・ベイはSalihiyyaの戦いにおいてアリー・ベイを見捨て、彼の敗北の契機を作った人物である。アブー・アッ=ザハブはパレスチナの多くの都市を占領したが、その後に死亡した。その原因は不明である。1775年5月26日、やはりSalihiyyaの戦いでアリー・ベイを見限ったムラード・ベイがシリアの軍団をエジプトに帰還させた[5]。

イスマーイール・ベイが今やシャイフ・アル=バラドとなった。しかしすぐに他の2人の有力者イブラーヒーム・ベイとムラード・ベイとの間に抗争が生じた。その後、イスマーイール・ベイはエジプトから追放され、残った二人で二頭体制を敷いた。1786年にオスマン宮廷がエジプトの主権を回復すべく遠征軍を派遣すると、この二人の政権は一時崩壊した。ムラード・ベイはオスマン帝国軍に抵抗を試みたが瞬く間に敗れた。彼はイブラーヒーム・ベイと共に上エジプトに逃亡することを決め、状況の変化を待つことにした。8月1日、オスマン軍司令官ジェザイルリ・ガーズィ・ハサン・パシャがカイロに入城し、激しい暴力の後に秩序回復のための処置が取られた。追放されていたイスマーイール・ベイが再びシャイフ・アル=バラドとなり、新たなパシャが総督として赴任した。しかし、1791年1月、カイロおよびエジプトの全土でペストの猛威が荒れ狂い、イスマーイール・ベイとその家族の大半が犠牲となった。能力ある統治者が必要とされたため、イブラーヒーム・ベイとムラード・ベイが元のさやに戻され、二頭体制を再構築した[5]。彼らは1798年にナポレオン・ボナパルトがエジプトに入った時点においてもその地位にあった。

フランスによる占領

[編集]フランスでは、1789年のバスティーユ監獄の襲撃に端を発したフランス革命とその後の第一次対仏大同盟との戦争を通じて、ナポレオン・ボナパルトが頭角を現した。ナポレオンは対仏大同盟の中核を担うイギリスに打撃を与えるため、イギリスと最重要の植民地インドとの中継交易路となっていたオスマン帝国領エジプトの制圧を試み、1798年にエジプト遠征を開始した[27]。表向きの理由はオスマン帝国の権威を回復させることであり、フランス人がイスラームとクルアーンに敬意を払っていることを喧伝するプロパガンダが行われたものの、こうした建前が多くのエジプト人たちを納得させたということは無いであろう[5]。

ムラード・ベイとイブラーヒーム・ベイの指揮の下、マムルークを主体とするエジプトの軍団がフランス軍を迎え撃ったが、フランス側が兵力的に劣るにもかかわらず1798年7月21日のピラミッドの戦い(エムバベの戦い)はフランス軍の完勝に終わった。これはエジプトにおいて西欧の軍事的優位を証明する出来事となった[28]。フランス軍はカイロに進駐し、部族長階級、マムルーク、そしてフランス人からなる市議会を組織した。その後、アレクサンドリアやその他の重要な都市からの代表も加わった。だが、この市議会は独裁的権力を行使していたナポレオンの命令を追認するだけであった[5]。

フランス軍によるカイロ入城直後の1798年8月1日、ネルソン提督率いるイギリス艦隊によってアレクサンドリアのアブキール湾に停泊していたフランス艦隊が壊滅させられ[28]、また上エジプトに派遣されたフランス軍がムラード・ベイの身柄を確保することに失敗(彼らは第1急湍まで到達した)したことで、フランス軍の無敗というエジプト人の信仰は崩壊した[5]。一連の好ましくない改革の結果、征服者たるフランス軍と被征服者たるエジプト人の関係は日に日に緊張を増し、最後には1798年10月22日の家屋税の導入によってカイロで暴動が発生した。この反乱の本拠地はアズハル大学であった。この時、カイロ副知事(lieutenant-governor)であったフランスの将軍ドミニク・マルタン・デュピュイが殺害された。ナポレオンの迅速な処置と、アレクサンドリアの将軍ジャン=バティスト・クレベールの到着により、この暴動は速やかに鎮圧された。しかし、アズハル・モスクにフランスの騎兵隊が駐屯したことは大きな、そして消えることのない遺恨を残した[5]。制海権を失ったナポレオンはシリア遠征によって状況打開を狙ったが成果を上げることはできなかった[28]。

ナポレオンは1799年6月初頭に運に恵まれなかったシリア遠征から帰還した。ムラード・ベイとイブラーヒーム・ベイはこの機会を利用して軍を集め、カイロでフランス軍に対する共同攻撃を試みた。しかしナポレオンは救援に間に合い、ムラード・ベイとイブラーヒーム・ベイは打ち破られた。7月の最後の週、ナポレオンはシドニー・スミス卿が指揮するイギリス艦隊の支援でアブキールに上陸したオスマン帝国軍を完全に撃破した[5]。

この勝利のすぐ後、ナポレオンは本国の戦況悪化を理由に少数の部下と共にエジプトを去り[28]、クレベールに自分に代わってエジプトを統治するよう命じた[5]。残留したフランス軍は求心力を喪失したが、オスマン帝国軍を撃破し、カイロで発生した暴動も鎮圧するなど、頑強に持ちこたえなお2年間エジプトに踏みとどまった[28][5]。しかし1800年7月14日にはクレベールが暗殺され、後任のジャック=フランソワ・メヌーは1801年3月、アブキールに上陸してきたラルフ・アバークロンビー率いるイギリス軍に敗れた。その後さらにオスマン帝国軍の増援がイギリス軍に加わった[5]。5月30日、カイロのフランス軍指揮官オーギュスティン・ダニエル・ベリアールはジョン・ヒーリー=ハッチンソン率いるイギリス軍とユースフ・パシャ (Yusuf Pasha)率いるオスマン帝国軍によって挟撃された。交渉の後、ベリアールはカイロからの撤収に同意し、13,734人の兵士と共にフランスへと渡った。8月30日、メヌーもほぼ同様の条件を飲むことを余儀なくされ、10,000人のフランス兵と共に9月にヨーロッパへと去った。これがフランスによるエジプト占領の終焉であった。遠征に同行したフランスの学者たちが編纂した『エジプト誌』は、この占領を記憶に留める永久の記念碑である[5]。

ムハンマド・アリー朝

[編集]フランスの侵攻から撤退までの騒乱の中で、急速に存在感を高めたのがムハンマド・アリー(メフメト・アリ)であった。ムハンマド・アリーはバルカン半島南部((現:ギリシャ領マケドニア))にあるオスマン帝国の都市カヴァラで生まれた人物で[29][30]、フランスの侵攻に対応するためにアルバニア人不正規部隊の分遣隊副隊長としてエジプトに派遣された[31]。当時、オスマン帝国の正規軍であるイェニチェリの戦力は弱体化著しく、帝国は戦力として地方有力者(アーヤーン)たちの傭兵や、ムハンマド・アリーの部隊のような不正規部隊を利用するようになっていた[31]。その後、ムハンマド・アリーはフランス軍との戦闘で頭角を現し、エジプトのアルバニア人不正規部隊の副司令官となった[31]。1801年のフランス軍の撤退の後、エジプトではオスマン帝国の正規軍、アルバニア人不正規部隊、フランスによって排斥されていたマムルークたち、そしてイギリス軍が権力の空白を埋めるべく激しい抗争を繰り広げた[31][32]。

目まぐるしく支配者が変わり、オスマン帝国が任命した総督ヒュスレヴ・パシャもアルバニア人不正規部隊のクーデターで追放されるなどする中で、ムハンマド・アリーは各勢力の間を巧妙に立ち回り、また自軍の兵士に厳格な規律を課すことでカイロ市民の支持を獲得した[33][34]。1804年、オスマン帝国はフルシッド・パシャをエジプト総督に任命して事態の収拾を図ったが、1805年5月14日にカイロでウラマーのウマル・マクラムらの主導する大規模なデモが発生し、フルシッド・パシャの解任が宣言されるとともに、ムハンマド・アリーが総督に推挙された[33][34]。オスマン帝国はこの現地による総督の指名を受諾せざるを得ず、彼を正式にエジプト総督として承認した[33][34]。

ムハンマド・アリーは総督位に就くと、自らを推戴したウマル・マクラムを排除し、将来の政治的ライバルとして台頭する可能性を除いた[35]。さらに1811年にアラビア半島のサウード王国への出兵をオスマン帝国から要請されると、後顧の憂いを断つため、息子のアフマド・トゥーソンの司令官任命式の名目でマムルークたちをカイロのシタデルに呼び集め殺戮した[36]。シタデルに入ったマムルーク有力者470人が殺害された後、さらにアルバニア人不正規部隊によって各マムルークたちの邸宅も襲撃され、カイロだけで1,000人以上が殺害された[36]。こうしてエジプトにおける支配権を盤石のものとしたムハンマド・アリーは、エジプトを独立勢力とすべくオスマン帝国と相対するようになっていった。また、フランス侵攻以来の一連の戦闘とこの事件によって、オスマン帝国時代にエジプトの政界に強い影響力を持っていた旧勢力が一掃され、マムルークという階層もエジプトから姿を消していった。

ムハンマド・アリー朝の確立

[編集]

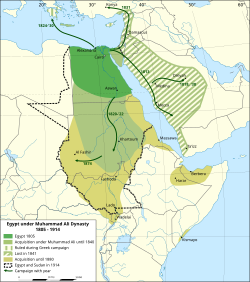

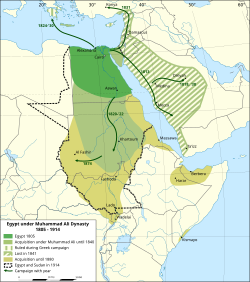

ムハンマド・アリーは政権を掌握した後、その指導力をもって各種の改革を行った。サウード王国への遠征(1811年-1818年)や東スーダンへの遠征(1820年-1823年)を通じて、現在のエジプト、スーダン、南スーダン、アラビア半島の主要部に支配を広げ、エチオピアとソマリアの一部にも一時的ながら手を伸ばした[37][5]。一連の遠征でムハンマド・アリーが用いた軍はアルバニア人部隊やマムルーク、傭兵などで構成される旧来からの形式の軍隊であったが、既にその戦闘能力の問題は明らかであった上、ムハンマド・アリーの勢力拡大を警戒したオスマン帝国が傭兵やマムルークのエジプト流入を妨害したため兵員の補充が困難となっていた[37]。このため、ファッラーヒーンと呼ばれるエジプト農民からの徴兵が試みられ[38]、フランス陸軍に範をとった軍制改革が実施された[39]。また、海軍工廠が建造され軍艦の建造が始まると共に、ヨーロッパからも船舶を購入して海軍が充足された[40]。この新式軍は1793年にオスマン帝国のスルターン・セリム3世(在位:1789年-1807年)が創設した洋式軍隊に倣い、「ニザーム・ジェディード(新制度)」と呼ばれた[40]。内政面でも、灌漑水路網の整備とナイル川の人工灌漑システムへの以降、農地の国有化と綿花を始めとした商品作物への専売制の施行、交通路の整備、軍需産業と繊維産業を中核とした工業の発展、税制の改革、学校教育の普及などが試みられ、各種の問題に直面しながらも大きな成果を挙げた[注釈 5]。当時オスマン帝国領、特にバルカン半島では政治的な「民族/国民」の形成過程が進展しつつあったが[41]、エジプトにおいてもムハンマド・アリーによって着手された一連の改革によって、あるいはそれをきっかけとしてエジプト「国民」意識、祖国(ワタン)の観念が発達していくこととなる[42]。

ムハンマド・アリーの改革によるエジプトの「国力」増強は目覚ましく、軍事面においては本国たるオスマン帝国のそれを凌駕した。1821年にギリシャ独立戦争が勃発しオスマン帝国領のモレア(ギリシャ)でもギリシャ人たちが蜂起すると、オスマン帝国はこの鎮圧に失敗した[43]。スルターン・マフムト2世(在位:1808年-1839年)はやむなくシリアの領有と引き換えにエジプト総督ムハンマド・アリーに出兵を要請した。ムハンマド・アリーはこれに応じ、派遣されたエジプト軍は、ムハンマド・アリーの息子イブラーヒーム・パシャの指揮の下、モレアで多大な戦果を挙げた[44]。しかし、イギリス・フランス・ロシアが介入によって状況は変化し、ナヴァリノの海戦での敗北によってエジプトは海軍の大半を喪失した。モレアに遠征した部隊も半数を超える損失を出し、ギリシャの独立阻止は失敗した[45]。ムハンマド・アリーは出兵の報酬としてクレタ島を得たが、損失に見合う報酬とは言えなかった。そのため、敗戦とは関係なくシリアの引き渡しを要求し、マフムト2世がこれを拒否すると実力でシリアを切り取りにかかった[45][46]。こうして戦われた第一次エジプト・トルコ戦争でエジプト軍はオスマン帝国軍を大いに破り、ムハンマド・アリーは1833年5月14日のキュタヒヤの和約でシリアを掌中に収めた[45]。

このようなムハンマド・アリーの成功の中で、「オスマン帝国領」エジプトの法的地位は複雑であった。ムハンマド・アリーは形式としてはあくまでもオスマン帝国が任命したエジプト総督(ワーリー)であり、毎年行われる叙任(テヴリーイェト、tevlîyet)によってその地位が更新された[47]。オスマン帝国はムハンマド・アリーを(そして後には彼の後継者たちを)可能な限り他州の総督と同列に扱おうとした[47]。そしてこの問題にはただオスマン帝国とエジプトの間だけではなく、ヨーロッパ列強諸国の利害が複雑に関係していた。特に重要な利害関係を持っていたのはイギリスであった。イギリスはオスマン帝国の弱体化がロシアを利することになり、ボスポラス海峡とダーダネルス海峡に対するロシアの影響力が拡大することを警戒していた。またエジプトが植民地インドとの交易の要であったことから、エジプトに統制不可能な強力な政権が誕生することを望まなかった[48]。さらにムハンマド・アリーが敷く専売制を、イギリスの潜在的な市場を失わせるものと見なしていた[49]。そして1838年、ムハンマド・アリー政権に打撃を与える意図をもってオスマン帝国との間に輸出税の付加や専売制の禁止などの条項を含んだ通商条約を結んだ[48]。エジプトが「オスマン帝国領」である限り、法的には条約の効力がエジプトにも及ぶこととなるため、条約の内容を知ったムハンマド・アリーはすぐにその意図を理解し、同年にエジプト独立の意図をヨーロッパ各国に通達したが、イギリス外相パーマストンはそれよりも前にエジプトに対するオスマン帝国の主権保護を目指して各国に根回しを行っており、ムハンマド・アリーは独立の撤回に追い込まれた[48]。

そして1839年4月、オスマン帝国のスルターン・マフムト2世が実質的支配権の回復を目指してエジプト支配下のシリアへ侵攻した(第二次エジプト・トルコ戦争)[50][51]。戦争はエジプト軍の圧倒的優勢のうちに進み、その最中にマフムト2世が死去して若年のアブデュルメジト1世(在位:1839年-1861年)が即位した。そして1839年7月、オスマン帝国の海軍大提督アフメト・フェウズィ・パシャが指揮下の全艦隊を率いてエジプトに降伏するに至り、オスマン帝国は軍事力の大半を喪失し滅亡の瀬戸際に立たされることになった[52]。ムハンマド・アリーがオスマン帝国にエジプト、シリア、アダナの世襲支配権を要求し、オスマン帝国側がこれを承認する様子を見せ始めると、政治地図の激変を懸念したヨーロッパ列強諸国(イギリス、フランス、ロシア、オーストリア、プロイセン)はエジプトの地位について列強諸国との協議なしに決定を行わないことをオスマン帝国に要求した[51][52]。これを主導したイギリスは、親エジプト的なフランスを孤立させ、他の3国と共に1840年7月にエジプトに対してエジプト本国とスーダンを除く全征服地の放棄とオスマン帝国から降伏した艦隊の引き渡しを要求した(ロンドン条約)[52][53]。ムハンマド・アリーはフランスとの提携に希望を繋いだが、同年9月にベイルートにイギリス、オーストリア、オスマン帝国の連合軍が上陸し、11月にはアレクサンドリアにイギリス艦隊が到達した[54]。ムハンマド・アリーはここに至って抵抗を諦め、平時の兵員数を18,000人とすること、主要生産物の専売制の廃止、関税自主権の喪失、治外法権の適用、海軍人事におけるオスマン帝国の事前承認などの条件を飲んで講和を結んだ[55]。その代わり、エジプトおよびスーダンにおける総督職の世襲権が認められることになった。こうして第一次世界大戦まで続く「オスマン帝国宗主権下における」ムハンマド・アリーの子孫によるエジプト支配体制(ムハンマド・アリー朝)が法的な意味においても確立された。

スエズ運河問題まで

[編集]

1848年、健康上の問題のため政務を引いたムハンマド・アリーに替わって息子のイブラーヒーム・パシャ(在位:1848年)が総督位を継いだ。彼は十分な実績を持った政治家・軍人であったが、同年中に結核のために死去し[56]、別の息子アフマド・トゥーソンの子、つまりムハンマド・アリーの孫アッバース・パシャ(在位:在位:1848年-1854年)が跡を継いだ[57]。前任者たちと異なり欧州式の近代化政策や外国人顧問に疑問を持っていたアッバース・パシャは近代化政策を担う諸機関や学校の閉鎖、外国人顧問の追放を実施した[58]。

当時オスマン帝国本国ではタンジマートと呼ばれる政治・軍事面での改革が図られていた。これは第二次エジプト・トルコ戦争の劣勢を挽回するため、西欧諸国の支持を取り付けるべくオスマン帝国が約束した「改革」でもあり[59]、1839年にその端緒となるギュルハネ勅令が発布されていた。オスマン帝国は「帝国領土」たるエジプトにもこの勅令に基づいて作られた新たな帝国法の適用を要求した[60]。同じ頃、イギリスはエジプトを縦断する鉄道の建設許可を要求しており、アッバース・パシャはフランスとも対立していたが、エジプトがこれら全てを敵に回し続けるのは不可能であった[59]。

タンジマートの導入がエジプトの特殊な地位を脅かす可能性を危惧したアッバース・パシャは、1851年にフランスの猛反対を押し切ってイギリスにアレクサンドリア-カイロ間の鉄道敷設許可を与え、これによって得たイギリスの支持を背景にしてオスマン帝国から譲歩を引き出し、エジプトの「地位」に配慮した形に修正した上でのタンジマート導入に漕ぎ着けた[61]。一方で1853年に発生したクリミア戦争においては15,000人の軍をオスマン帝国に提供し、帝国との関係改善も図られた[62]。

しかし、ムハンマド・アリー朝の「エジプト総督」アッバース・パシャにとって究極的にはエジプトは「独立国」となるべきであった。これは以降の総督たちにとっても政治的立場の違いを超えた共通した目標であり続ける。アッバース・パシャはその第一段階としてワーリー(総督)の称号をアズィーズ、または「王」に変更することを要求した[62]。これは実現することなく、1854年にアッバース・パシャは何者かによって殺害された[60]。

続くサイード・パシャ(在位:1854年-1863年)は行政機関・軍の人事におけるアラブ人への差別待遇を軽減し、高級士官としての登用を始めるとともに、専売制の廃止、奴隷制の廃止と奴隷貿易の禁止、現物税の廃止、私的土地所有権の確立、行政官による鞭の使用の禁止などを定め、諸制度の近代化を図った[63][64]。これらの中にはほとんど成果を挙げなかったものもあるが、一連の改革によって彼は一般に開明的な君主と評価され、またこの時代に登用されたアラブ人高級士官はその後のエジプトに大きな影響を及ぼすことになる[63]。

サイード・パシャもまたエジプトの独立を志向し、また当時急速に進んでいたヨーロッパ諸国によるアフリカ大陸の分割にも備えようとした。サイードはフランス人から教育を受けたことも手伝い親仏的傾向が強く、イギリスを牽制するためにフランスへの接近を図った[65]。またエジプト国家の存在を対外的に認知させるべく、アッバース・パシャの時代に派遣されていたクリミア戦争への派兵規模を増強し、1863年にはフランス皇帝ナポレオン3世の要請に応じてスーダン兵500名をメキシコに派兵した[65]。

そしてやはり最終的なエジプトの独立達成を目指して彼が実施したのが、熱心に運河建設を勧めていたフランスの外交官フェルディナン・ド・レセップスへのスエズ運河建設許可であった[65]。1854年の即位直後にスエズ運河建設許可が出されたことにはサイード・パシャが個人的にレセップスと親しかったことが大きく影響しているが、その目的自体はエジプトの独立達成と不可分の関係にあった。運河の建設がフランスのエジプト独立支持に繋がるであろうと考えられ、その経済的効果はエジプトの富と力を増強させオスマン帝国による統制からエジプトが脱却することを支えると考えられた[66]。さらにスエズ運河が重要な通商路として機能し始めてしまえば、その規則正しい運用のために世襲支配を保証せざるをえないであろうとも予想された[66]。スエズ運河の建設にはイギリスとオスマン帝国政府の強硬な反対があったが、レセップスの粘り強い努力もあって建設が開始された[67]。しかし、運河建設はエジプトにとって著しく不利な条件で進められた。スエズ運河の所有権を99年間保持することになるスエズ運河会社の名目的な本社はアレクサンドリアに置かれたが、実際の経営はパリで行われ、理事会のメンバーも半数以上がフランス人であった。同社の株式は当初、16パーセントをエジプト政府が引き受けることになっていたが、イギリスの介入もあって販売が振るわず、最終的に44.4パーセントをエジプトが引き受けることになった[68]。にもかかわらず、運河会社の約款には同一株主の投票権が10票までと定められていたため、エジプト政府の経営に対する発言権は極めて限定的なものとなった[68]。建設費用の大半がエジプト側の負担となり、建造のために過酷な強制労働も行われ、最終的には巨額の対外債務が残された[68]。結果的に当初の意図とは裏腹に、スエズ運河建設はエジプトの植民地化の起点となったと考えられている[68]。その成果として得られたものは、フランスとの間の事実上の外交の確立のみであった[69]。

1863年1月、スエズ運河完成を見ることなくサイード・パシャは死に、イブラーヒーム・パシャの息子イスマーイール・パシャが後継者となった[70][5]。イスマーイール・パシャの即位を機会として、オスマン帝国はエジプトの特権的地位の解消を目論んだ。イスタンブルの新聞はイスマーイール・パシャの総督叙任を下級官僚の発令と並べて公表し、イスマーイール・パシャに屈辱を与えた[71]。イギリスもこの機会に運河建設を中止に追い込むべく工作を続けた[71]。

イスマーイール・パシャはオスマン帝国とイギリスがいずれもエジプトの自治権を縮小しようとしていることを把握しており、フランスの好意を期待してスエズ運河建設を促進する協定を相次いでフランスと締結するとともにサイード・パシャが約束した運河会社への出資義務を履行することを約束した[72]。これはイギリスにとって受け入れがたい事態の進展であり、一総督に過ぎないイスマーイール・パシャが外国との協定を締結する権利がないことを主張して激しく介入した[73]。もはやエジプトに実質的な支配権を行使する能力を持たないオスマン帝国は、エジプト「領有」を継続するためにイギリスの姿勢に同調した。スルターン・アブデュルアズィズ(在位:1861年-1876年)は1517年のセリム1世以来となるスルターンのエジプト巡幸を行い、スルターンの威光を示してエジプトにおけるスルターンへの忠誠心を喚起し、イスマーイール・パシャの地位を動揺させることを期待した[73]。しかし、現実的に彼のエジプト行きが、君主による領地巡回ではなく「賓客」の訪問であることは誰の目にも明らかであり、むしろイスマーイール・パシャの立ち位置を再確認する結果に終わった[73]。

副王

[編集]1860年代に入ると、オスマン帝国領のルメリ(バルカン半島)でキリスト教系諸民族の独立の機運が高まり、これにロシアを始めとする列強諸国が介入してオスマン帝国の支配が揺らいでいた。この動きはエジプトにも影響を与えることになる。1866年にオスマン帝国保護下にあったワラキアとモルダヴィア(現:ルーマニア)が無政府状態に落ちた際や[74]、同じ年のクレタ島における反乱の際には、オスマン帝国政府からエジプトに出兵が要請された[75]。イスマーイール・パシャはこれらの要請に応え、またオスマン帝国政府関係者への巨額の賄賂や中央政府への送金額の送付などの条件に[76]、帝国政府に対しエジプトが諸外国と独自に関税協定を締結する権利の承認や、ワーリー(総督)の称号をアズィーズに変更することなどの諸特権を求めた[77][76]。

スルターン・アブデュルアズィズはエジプトの「王」であることを指し示すようなアズィーズの称号を認めたがらず、また自らの名前の構成要素を成す語であることから不敬であるとも考えた[77]。帝国政府はアミールの称号を提案したが、これがアラビア半島の「土侯」たちに適用されている称号であり、位階においてはワーリーにも劣後することから、イスマーイール・パシャはこれを拒否した[78]。度重なる交渉の末、イスマーイール・パシャは関税協定を巡る問題には変更を加えない代わりにヘティーヴ(一般に副王と訳され、良き主人、支配者、良き君主などを意味する)の称号で妥協することに同意した[79]。軍事的・政治的に大きな問題を抱えたオスマン帝国政府はエジプトとの関係に配慮が必要であった。困難な交渉の末に遂に1867年6月8日に新たなフェルマーンが発せられ、イスマーイール・パシャのヘティーヴの称号やエジプトが外国代表と「取り決め」を締結する権利などが認められた[80]。こうしてムハンマド・アリー朝のエジプト支配者は以降、ヘティーヴを称号とするようになる(エジプト副王領)

イスマーイール・パシャはまた、エジプトの近代化を志向し、パリをモデルにしたカイロの大改造や各種のインフラ・工場の建設など膨大な数の建設事業を起こした[81]。前任者の治世から続いていたスエズ運河の建設も1869年に開通にこぎつけ、11月には盛大な開通式典が行われた[82]。彼はこうした一連の大計画を通じてエジプトを「アフリカではなくヨーロッパの一部とする」ことを目指し欧化政策と近代化に邁進した。こうしたエジプトの積極財政を支えた財源がアメリカの南北戦争に起因する綿花ブームであった[83]。しかし、綿花ブームは戦争の終結と共に去り、にもかかわらず放漫財政が継続されたこと、イスマーイール・パシャが遵守を約束したスエズ運河の建造費用の供出、そして高くついたエチオピア皇帝ヨハンネス4世との戦争などによって、エジプトにはヨーロッパ列強からの多額の債務が残された。イスマーイール・パシャは数億ポンドに上る国家債務に対処しなければならなかった。彼の借入金返済に対する基本的な処置は、さらに高い金利で借款を受けることであった[84]。もはやそれ以上の借金を重ねることができなくなった時、彼はスエズ運河の株式を(1875年に)僅か3,976,582ポンドでイギリス政府に売却した[85]。この直後、外国の介入が始まった。1875年12月、イギリス政府からエジプト財政の調査を行うためにスティーヴン・ケイヴ(Stephen Cave)が派遣された。1876年4月に発表された彼の報告書は、無駄と奢侈の観点から、信用を回復するために外国勢力による介入が必要であると勧告していた。この結果、公債整理委員会(the Caisse de la Dette)が組織された。

公債整理委員会はエジプトの内政や財務に強く介入し、その歳入の6割以上を債務返済に充てさせた[86]。このために軍人や役人の給与は削減され、農民には重税が課せられることとなり、多くのエジプト人たちにとってこの支配は受け入れられないものであった[86]。ヨーロッパの債権国に対する反感が高まり情勢不穏となる中、イスマーイール・パシャはヨーロッパ人主導で作られた内閣を一新することを目論んだが、イギリスとフランスがオスマン帝国のスルターン・アブデュルメジト2世にイスマーイール・パシャを退位させるように圧力をかけ、1879年6月26日にイスマーイール・パシャは退位させられた[87]。イスマーイール・パシャの息子のタウフィーク・パシャが後継者とされたが、アラブ系士官のアフマド・オラービーが俸給の削減などで苦しむアラブ系士官たち[注釈 6]の支持を得てその影響力を拡大させ、武力をもって国政の転換を図った(オラービー革命)[88][89]。

エジプトのヘティーヴ(副王)政権に多大な影響力を確保し、その下で債権を回収する方針をとっていたイギリス・フランスはこの状況に懸念を示し、タウフィーク・パシャを支援した[90]。1882年6月に偶発的な事件によってアレクサンドリアで暴動が発生し、イギリス領事を含む50人前後のヨーロッパ人が死傷した。オラービーは軍を派遣して暴動を鎮圧したが、イギリスとフランスが介入してくることを恐れ要塞の修復を実施した[90]。これを戦争行為とみなしたイギリスは翌月にアレクサンドリアを攻撃、同年中にカイロまで制圧してオラービーとその同志たちを捕らえて流刑に処した[91]。以降、イギリス軍がエジプトに駐留するようになり、オスマン帝国領であるエジプトはムハンマド・アリー朝のヘティーヴの下に置かれつつも、実質的には総領事兼代表イヴリン・ベアリング(クローマー卿)の下、イギリスの植民地支配下に置かれるようになる[92][93]。

マフディーの反乱とイギリス

[編集]

イギリスの支配は後世のエジプトの歴史学者からは現地の利益を無視しエジプト人を対等の存在として扱わなかったとして厳しい評価が行われている[94]。しかし、オラービー革命による混乱で軍が解体状態となり深刻な治安悪化が進んでいたエジプトでは、少なくないエジプト人が唯一治安維持能力のあるイギリス軍の駐留を受け入れる土壌があったことも事実であった[95]。加えてエジプト支配化のスーダンで発生していたムハンマド・アフマド・アル=マフディーによる反乱(マフディーの反乱)の脅威がこの傾向を助長した。彼は自らをマフディー(救世主)と称して反乱を起こした。これはエジプト・オスマン帝国・イギリスという三重の支配下に置かれたスーダンにおける抵抗運動というべき性質を持つものであった[96]。1882年から1883年にかけて、相次いでエジプト軍に勝利していたマフディーの軍勢は、エジプト本国すら窺うほどの勢いを見せ[97]、有効な軍事力を失っていたエジプト当局と副王タウフィークはイギリスの力をあてにするしかなかった[98]。

しかし、イギリス本国がスーダンへの関与に消極的であったこともあり、マフディーの討伐は成功しなかった。1883年、イギリス人ウィリアム・ヒックスが率いる軍がマフディー討伐に向かったが、これは大敗に終わりマフディーの勢いはますます増した[99]。1885年にスーダンの首都ハルツームが陥落し、助言担当という曖昧な立ち位置でエジプト軍に関与していたイギリスのチャールズ・ゴードン将軍も戦死した[100]。これによってムハンマド・アリー朝によるスーダン支配は一時崩壊し、エジプト・イギリスはスーダンからの全面撤退に追い込まれた[96]。しかし、マフディーは同年に恐らく病気のために急死し、後継者(預言者ムハンマドの後継者にちなんでカリフと呼ばれた)たちは北方でエジプト、東方でエチオピア、南方ではドイツ人エドワード・シュニッツァーが支配していたエクアトリア(赤道州)など、周辺各地に手を広げ、そして敗退した[101]。1890年代に入るとイギリスではマフディー国家が奴隷貿易を復活させたことなどから、その「野蛮」を糾弾する世論が強くなり、また「イスラームの脅威」の文脈においてもスーダン派兵の機運が高まった[102]。1896年、ホレイショ・ハーバート・キッチナー将軍率いるイギリス・エジプト連合軍がスーダンへ向けて本格的なマフディー国家への攻撃作戦を開始した。この部隊には後の駐エジプト高等弁務官レジノルド・ウィンゲートやイギリス首相になるウィンストン・チャーチルなど新進気鋭の人材が多数参加していた[103]。1898年4月、アトバラの戦いでイギリス・エジプト軍はマフディー軍を粉砕し、9月にはオムドゥルマーンの戦いでマフディー軍は全滅した[104]。イギリス・エジプト連合軍はハルツームを占領し旧総督鑑定にイギリスとエジプトの国旗を掲揚した[104]。

ハルツーム占領の後、ジャン・バティスト・マルシャン率いるフランスの遠征隊がスーダン南部のファショダ(現:南スーダン領コドク)に入ったという知らせを受けたキッチナーは300人の将兵と共に現地に向かいフランス軍の撤退を要求したが、マルシャンがこれを拒否し両国が南スーダンの領有権を主張したために外交危機となった(ファショダ事件)。最終的にはフランスが引いたため武力衝突は回避された[105]。1899年、イギリスとエジプト副王政府の間でスーダン・コンドミニウム協定が締結され、スーダンはイギリスとエジプトのコンドミニウム(共同統治)が行われることとなった[105][96]。ただし既にエジプト自体がイギリスの強大な影響の下に置かれている状況であり、実質的にスーダンはイギリスの支配下に入った[96][105]。

イギリスとエジプト

[編集]イギリスにとってエジプトの占領は、少なくとも当初は(イギリスの視点においては)オラービー革命に始まるエジプトの混乱という目の前の状況に対応するための暫定的な処置であった。1885年のマフディーの死後、エジプト自体がマフディー軍に占領される不安が解消された際、イギリスはオスマン帝国軍にエジプトの防衛を肩代わりさせ、現地から撤退しようとした[95]。1887年5月にイギリス・トルコ協定によって、イギリス軍が3年以内にエジプトから撤退すること、エジプトの有事の際にイギリスとオスマン帝国が共同軍事行動を取ることなどが合意された[95]。しかしイギリスのエジプトに対する優先権を明示した協定に対してロシアとフランスが難色を示し、この圧力のためにオスマン帝国はこの協定を批准しなかった[95]。その結果としてイギリス軍はエジプトから撤退するタイミングを失い、長期化と共にイギリス軍のエジプト駐留が既成事実化することになった[95]。

イギリス軍の駐留開始後、クローマー卿が就任する以前に「閣僚評議会」「地方評議会」「立法評議会」「国会」などの設置を定め、エジプトの行政機構の一新を図った[106]。実質的な支配権は「アドバイザー」として各省庁や組織に配置されたイギリス人顧問が担い、閣僚評議会に参加する権利を持っていたイギリス人財政顧問には決定事項に対する拒否権が与えられた[106]。イギリス当局の決定事項に逆らうことはエジプトのヘティーヴ(副王)であっても不可能であった[106]。

イギリスにとってエジプトはインドと本国を結ぶ戦略上の要衝であり、それだけに現地の情勢を安定させる必要があった。イギリスの統治は明白に植民地支配の一形態であったが、イギリス領インド帝国に行政官として長く勤め、実務家として定評があったクローマー卿は、少なくとも財政・経済においてエジプトに目覚ましい復興をもたらすことになる。税制の整備と共に、灌漑設備の整備による経済の再建が試みられた。イギリス人が統治しているという事実によって、各債券国との積極的な交渉が可能となり、新規灌漑事業のための新たな融資の取り付けに成功した[107]。そしてイギリスにはクローマー卿以外にも、ウィリアム・ウィルコックス(William Willcox)やウィリアム・エドムンド・ガースティンのような、この融資を活かして効果的な灌漑プロジェクトを実行することが可能な経験豊富なテクノクラートがいた[107]。彼らはインドでの経験を活かして各種の開発に携わり、ナイルデルタや上エジプトの灌漑網を整備する一方、貯水量10億トンの規模を持つアスワン・ダムの建設を行った(1902年完成)[108]。これらによって農地面積と農業生産は急増し、また農産物の輸送のための鉄道網や農道の整備も行われた[109]。

一連の開発と改革の結果、1896年までにエジプト政府の財政再建は完了し、歳入に余裕が出たことから大規模な減税が可能となった[109]。この減税ではタバコ税を除いて、直接税・間接税のほとんどが対象となった。またクローマー卿の個性を反映して汚職・強制労働や鞭打ちの禁止など行政官の綱紀粛正も進み、農業用水の配分の平等化や高利貸しからの借金返済不能によって農民が農地を失うことを防止するための農業銀行の設立など、民生の改善も進んだ[109]。こうしたイギリス人テクノクラートによる事業は、エジプト人の間でも極めて評判が良く、反英的な新聞ですらその功績を称えた[109]。

ただし、それでもなおイギリスのエジプト統治はあくまで本国の利益に資することを前提とするものであった。クローマー卿の綿花産業重視はエジプトをイギリス本国への原料供給基地として確立するものであった[110][111]。エジプトが「ランカシャーの綿花農場」として綿花生産を拡大する一方、本国と競合する可能性のある工業化に対しては厳しい圧迫が加えられ、現地在住のヨーロッパ人による紡績会社の設立さえ、極めて不利な税制によってその存立が認められなかった[112][111]。この結果としてエジプト経済のモノカルチャー化が進展し、20世紀初頭にはエジプトの輸出における綿花の割合は80パーセントを超えるに至った[112]。これはエジプト経済の構造的問題としてその後に残されることになる。

イギリスと「オスマン帝国領」の終焉

[編集]イギリスはその支配を通じてエジプト政府・エジプト副王に対して支配者として遠慮のない圧力をかけたが、一方で言論の自由を保障したためにイギリス支配下のエジプトでは言論活動は逆に活発化した[113]。さらにエジプトにおけるイギリスの影響力に不満を持っていたフランスが反英的なマスメディアに大きな支援を行っていた[114]。こうした中で、カイロ出身のアラブ系軍人ムスタファ・カーメルはフランスに渡って政治運動の手法を学ぶと共に人脈を築き、1896年の帰国とともに活発な反英民族主義的な政治運動を開始した[115]。彼はフランスとの連携によるイギリス支配からの脱却を目指したが、これは1904年の英仏協商によってモロッコのフランス支配とエジプトのイギリス支配を両国が相互承認したことで挫折した[116]。その後、カーメルらは1907年にムハンマド・ファリードらと共に民族主義政党ワタン党(国民党/祖国党)を結成したが、間もなくカーメルが急死し、時を置かずファリードも亡命を余儀なくされたことで国民党の運動は下火となった[117]。

ムハンマド・アリー朝の副王アッバース・ヒルミ2世(在位:1892年-1914年)もまた、イギリスの支配に対して強い敵意を維持しており、カーメルらのような民族主義運動に対しては副王からの支援も行われた[118]。しかし、1907年にクローマー卿が退任し、新たな高等弁務官にジョン・エルドン・ゴーストが就任し、エジプト政府に対して融和的な姿勢を打ち出すと、アッバース・ヒルミ2世は対英協調路線に舵を切った[119]。イギリスは一部の権限をエジプトの副王政府に移すなどの融和策を取ったが、このことはむしろ民族主義者たちの敵意を怒りを招き、「外国人」であるムハンマド・アリー朝の副王に対する反発を醸成した[119]。ゴーストが首相として起用したコプト教徒のブトロス・ガーリは「現実主義的な」妥協姿勢でイギリス側に対応したが、これもまた民族主義者たちの敵意を呼び、結局1910年に暗殺された[120]。ガーリ暗殺の翌年にはゴーストも病死し、イギリスの宥和政策はとん挫した。後任にはマフディー討伐で功績をあげたキッチナーが任じられ、クローマー卿の路線に復帰したが、キッチナーとアッバース・ヒルミ2世の関係は極めて険悪なものとなり、キッチナーはアッバース・ヒルミ2世の廃立を検討するに至った[121]。

このような状況の中、1914年6月28日にオーストリア・ハンガリー二重帝国領サライェヴォで皇太子フェルディナンド2世が暗殺されるという事件が発生した(サライェヴォ事件)。この事件を契機として翌月にヨーロッパで協商側(イギリス・フランス・ロシア)と同盟側(ドイツ、オーストリア)の間で第一次世界大戦が勃発した。オスマン帝国が10月に同盟側に立って大戦に参戦すると、アッバース・ヒルミ2世はそれまでむしろ関係の悪かったオスマン帝国の青年トルコ党やエジプトの民族主義者との和解を急ぎ、エジプト国民に対してイギリス支配への対抗を呼び掛けた[122]。これに対してイギリスはアッバース・ヒルミ2世を退位させるとともに、1914年12月18日、エジプトを一方的に保護領として宣言し、オスマン帝国から完全に切り離した[122]。第一次世界大戦に協商側が勝利したことによってこの処置は確定し、またオスマン帝国が消滅するに至ってエジプトは名目的にも完全にオスマン帝国の支配から離れることとなった。

行政区分と軍団

[編集]行政区分

[編集]エジプトを征服した後、オスマン帝国はマムルーク朝によって作られた行政区分を継承した。その区分ではエジプトは24のQira'atで構成された13の県(sub-provinces)に分けられていた[123]。

13あった県は以下の通りである[123]。

- ミヌーフィーヤ県(Minufiyya)

- カルユービーヤ(Qalyub)

- ガルビーヤ(Gharbiyya)

- マンスーラ(Mansoura)[注釈 7]

- シャルキーヤ(Sharqiyya)

- ブハイラ(Beheira)

- ギーザ(Giza)[注釈 7]。

- ファイユーム(Fayyum)

- イトフィーフ(Atfih)

- ウシュムーナイン(Ushmunayn)

- アスユート(Manfalut)

- バフナサーウィーヤ(al-Bahnasa)

- クース(Jirja)

加えて、Hatt-ı Üstuva(オスマン語で赤道を意味する)という短命の県が存在した。これはヴィライェトとして組織され、1872年から1882年まで存在した。現代の南スーダンと北部ウガンダをカバーしており、ラドやウェデライのような都市を含んでいた[125][126][127]。

軍団

[編集]エジプトには常駐する7軍団が存在した。その内訳は以下の通りである[10]。チェラーキセ以下の3軍は16世紀後半にエジプトの現地軍として新編された[128]。カナ転写は参考文献『西アジア史Ⅰ アラブ』に、ラテン文字転写は『Egypt and the Fertile Crescent, 1516–1922: A Political History』に依った(イェニチェリのラテン文字表記は英語形である)。

- イェニチェリ(Janissaries 歩兵軍)

- アザブ('Azeban 歩兵軍)

- ギョニュッリュヤーン(Gönülliyan 騎兵軍)

- トゥフェンクチヤーン(Tüfenkjiyan 騎兵軍。ハンドガンで武装したことから名づけられている[128])

- チェラーキセ(Cherakise 騎兵軍。カフカス系マムルークたちで構成され、軍団名も彼らに由来する[128]。)

- ミュテフェッリカ(Mutafarriqa 総督旗下の軍。総督の護衛隊を形成した[128]。)

- チャヴシャーン(Chavushan 総督旗下の軍)

これらの軍団長(アーガー)は総督府で開かれる定例会議に参加する有力者であり、また各軍団はエジプト政界の重要ファクターとして大きな影響力を振るった。16世紀後半の軍による騒乱や反乱は主として騎兵軍によって主導されており[10]、17世紀から18世紀初頭にかけては2つの歩兵軍が有力派閥と結びついて党派抗争で大きな役割を果たした[18]。やがて、歩兵軍であるイェニチェリの内部で発生した軍事集団(タラフ)に起源をもつカーズダグリーヤが(その構成員は当初のアナトリア系軍人中心からチェルケス系マムルークへと移っていったが)18世紀以降のエジプト政治を主導するようになり[22][21]、フランスの侵攻までそれは続いた。

ベイ

[編集]オスマン帝国時代のエジプトで重要な役割を果たしたのはベイと呼ばれた有力者たちである。エジプトのベイは、オスマン帝国の領土であった他の地域、例えばルメリ(バルカン半島)、アナトリア、シリアにおけるベイ(サンジャック・ベイ)と同一の称号を用いていたが、エジプトにおいては特異な形態を取った[129]。他の地域のサンジャック・ベイは基本的にサンジャック(県)とよばれる地方行政単位、あるいはティマール制において与えられた封土を統治する統治者・総督(アミール)に相当するものであった。しかし、オスマン・エジプトの史料に登場するサンジャック、またはベイという単語に領土的な意味合いが備えられたことは全く無く、彼らが封土所有者であったわけでもない[129]。エジプトで採用されることのなかったティマール制と関連付けられることもなかった[130][129][14]。エジプトではこうした県の統治者はマムルーク朝時代の称号を引き継いでカーシフ(kāshif)と呼ばれていた[129]。ベイたちはエジプトの駐留正規軍の枠外で独自の軍事力を持ち、様々な要職を占めて、毎年サールヤーネ(saliyane)と呼ばれる俸給を受け取っていた[129][14]。

オスマン帝国時代のベイたちがその初期においてどのような存在であり如何に形成されたのかはよくわかっていない。オスマン帝国時代の中心的な史料である年代記群からは16世紀のベイたちの動向はほとんど何も知ることができない[129]。ピーター・ホルトはマムルーク朝の軍事的有力者たちが用いた称号であるアミール(amīr)が「トルコ語」でベイ(bey)と翻訳されている事実に照らして、恐らくはマムルーク朝時代のアミールら軍事的有力者の後継者であったのであろうとしている[129]。一方で長谷部、私市らは、エジプトのサンジャック・ベイには16世紀の段階ではマムルーク的要素は見られず、17世紀に入ってからマムルークのベイが登場したと見られるとしている[13]。エジプトのベイは元来特定の権能や役所と結びついておらず、「称号」の保有者であった[129][14]。

エジプトのベイの大部分はマムルークの出身であったものの、無視できない数の例外が含まれていた。ホルトはマムルーク朝にその起源を見つつも、制度的な意味において単純にマムルーク朝時代の継続と言うことはできないとしている[129]。17世紀のベイたちの多くはチェルケス人やグルジア人などカフカス系の出身であり、理論的には前の世代のベイの奴隷として軍事教練過程を経た人々であった。だが(既に述べた通り16世紀について具体的な情報を得ることはできないが)、少なくとも17世紀においてアラブ人の部族長やオスマン帝国の宮廷人がベイの地位に進んだ例は一定の数見られる[129]。また、17世紀のベイたちの中の重要なグループとしてバルカン半島のボスニア系の人々がいた[129]。17世紀の党派対立の中でカースィミーヤへのテコ入れとしてオスマン宮廷から送り込まれたアフマド・ベイなどがボスニア系ベイの代表的な人物である[14]。そして、ベイたちは一族郎党で構成される「バイト」(家)と呼ばれる軍事集団を形成していたが、ベイと主従関係を結ぶ「バイト」の構成員はマムルークに限られず、それにもタービウ(従者)、サッラージュ(馬具係)などとよばれるバルカン半島・アナトリア出身の軍人たちも含まれていた[14]。17世紀から18世紀初頭にかけてエジプト政界の中心を占めたフィカーリーヤ、カースィミーヤといった派閥は、このような「バイト」の連合体として出現した[15]。

統治者の一覧

[編集]オスマン帝国のエジプト総督一覧(1517年-1805年)

[編集]ムハンマド・アリー朝の君主一覧(1805年-1914年)

[編集]エジプトの大宰相一覧(1857年-1878年)

[編集]- ズルフィカール・パシャ(1857年-1858年、第1期)

- ムスタファ・ナイリ・パシャ(1858年-1861年)

- ズルフィカール・パシャ(1861年-1864年、第2期)

- ラジーブ・パシャ(1864年-1866年、第1期)

- ムハンマド・シャリーフ・パシャ(1866年-1867年、第1期)

- ラジーブ・パシャ(1867年-1868年、第2期)

- ムハンマド・シャリーフ・パシャ(1868年-1872年、第2期)

- ヌーバール・パシャ(1872年)

- ムハンマド・タウフィーク・パシャ

関連項目

[編集]注釈

[編集]- ^ カーシフは武官職でありマムルーク朝から引き継がれた制度である。元来はジスル(灌漑土手)の管理を行ったが、マムルーク朝時代のうちにワーリー(地方総督)の職務であった治安維持や徴税も担当するようになっていた。オスマン帝国においてもジスルの管理、徴税、アラブ人部族の取り締まりなどがカーシフの職務であることがカーヌーン・ナーメによって規定されている[4]。

- ^ ジャーニム・アル=サイフィー(Jānim al-Sayfī)はナイルデルタの付け根に近いバフナサとファイユームのカーシフで、事実上中部エジプトの総督といえる地位にいた。イーナール(Īnār)はナイルデルタ西部、ロゼッタ分流の東岸のガルビーヤ(Garbiyya)のカーシフであった。彼らはナイルデルタ東部のシャルキーヤ(Sharqiyya)に進軍してシリアとエジプトの連絡線を分断し、反オスマンの有力マムルークの集結を目論んだが、チョバン・ムスタファ・パシャによって破られた。ジャーニムは殺害され、イーナールはガザに逃亡した。イーナールの記録はここで途絶え、その後の運命は不明である[7]。

- ^ サンジャック・ベイという地位はオスマン帝国の広い範囲でみられ、ティマール(徴税権)を与えられた封土所有者であったが、17世紀以降のエジプト州では特殊な形態を示し、20名あまりの軍人が「ベイ」という称号と俸給を与えられ、県総督や財務長官などの重職を担い、またエジプトの正規軍の枠外で軍事力を保持した[11]。

- ^ この頃、イランのサファヴィー朝が崩壊し、サファヴィー朝向けに輸出されていたグルジア人やアブハジア人がアラブ世界向けに大量に出回るようになった。このためエジプトでも数多く購入され、その影響力を拡大させていった[21]。

- ^ ムハンマド・アリーの内政政策全般についてはムハンマド・アリーの記事を参照。また、簡潔にその全体像を描いているものとして、加藤 2013を参照されたい。

- ^ 当時のエジプトではトルコ系・チェルケス系の軍人がなお主要な地位を独占しており、アラブ系士官の地位は低かった。また債務返済のための俸給の削減や解雇などの処置も、アラブ人たちに傾斜して行われており、激しい対立を招いていた[88]。

- ^ a b 熊倉 2019、viiの地図においてはギーザとマンスーラは県とはされておらず、代わりにイブヤール・バニー・ナスル県とダカフリーヤ県を置く[124]。ギーザおよびマンスーラを県と数えるのはHathaway 2002[123]が引くHalm 1979の一覧に、"Minufiyya, Qalyub, Gharbiyya, Mansura, Sharqiyya, Buhayra, Giza, Fayyum, Atfih, 'Ushmunayn, Manfalut, al-Bahnasa, and Jajira"とあることによる。

出典

[編集]- ^ Full text of the Treaty of Lausanne (1923): Article 17 of the treaty refers to Egypt and Sudan.

- ^ a b c d e 長谷部、私市 2002, p. 329

- ^ D. E. Pitcher (1972). An Historical Geography of the Ottoman Empire: From Earliest Times to the End of the Sixteenth Century. Brill Archive. p. 105 2 June 2013閲覧。

- ^ 熊倉 2019, p. 190

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af

この記述にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む: Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Egypt § History". Encyclopædia Britannica (英語). Vol. 9 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 92–127.

この記述にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む: Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Egypt § History". Encyclopædia Britannica (英語). Vol. 9 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 92–127.

- ^ a b c 熊倉 2019, p. 37

- ^ Holt 1969, p. 48

- ^ a b c 長谷部、私市 2002, p. 330

- ^ a b c d 長谷部 2017, p. 11

- ^ a b c d 長谷部、私市 2002, p. 335

- ^ a b 長谷部 2017, p. 10

- ^ 長谷部、私市 2002, pp. 334-335

- ^ a b c d 長谷部、私市 2002, p. 336

- ^ a b c d e f g h i 長谷部、私市 2002, p. 337

- ^ a b 長谷部、私市 2002, p. 338

- ^ 長谷部、私市 2002, p. 340

- ^ 長谷部、私市 2002, pp. 339-340

- ^ a b c d e f g 長谷部、私市 2002, p. 341

- ^ Holt 1969, pp. 88-89

- ^ 長谷部、私市 2002, p. 346

- ^ a b c 長谷部 2017, pp. 22-23

- ^ a b c d 長谷部、私市 2002, p. 347

- ^ a b c d e 長谷部、私市 2002, p. 348

- ^ a b Holt 1969, p. 94

- ^ 加藤 2013, p. 23

- ^ a b c 長谷部、私市 2002, p. 349

- ^ 松浦 1996, p. 399

- ^ a b c d e 山口 2006, pp. 24-25

- ^ 加藤 2013, p. 5

- ^ 山口 2006, p. 26

- ^ a b c d 山口 2006, pp. 27-28

- ^ 加藤 2013, p.16

- ^ a b c 加藤 2013, p. 17

- ^ a b c 山口 2006, p. 29

- ^ 山口 2006, p. 31

- ^ a b 山口 2006, p. 34

- ^ a b 山口 2006, p. 37

- ^ 山口 2006, p. 38

- ^ 山口 2006, p. 39

- ^ a b 山口 2006, p. 41

- ^ 佐原 1998, p. 153

- ^ 加藤 2013, pp. 61-62

- ^ 加藤 2013, p. 66

- ^ 山口 2006, p. 42

- ^ a b c 山口 2006, pp. 46-47

- ^ 山内 1984, p. 39

- ^ a b 山内 1984, p. 37

- ^ a b c 山内 1984, pp. 40-41

- ^ 山口 2006, p. 61

- ^ 山口 2006, p. 63

- ^ a b 山内 1984, pp. 41-42

- ^ a b c 山口 2006, p. 65

- ^ 山内 1984, p. 44

- ^ 山口 2006, p. 67

- ^ 山口 2006, pp. 67-69

- ^ 山口 2006, p. 105

- ^ 山口 2006, p. 109

- ^ 山口 2006, p. 110

- ^ a b 山内 1984, p. 69

- ^ a b 山口 2006, p. 111

- ^ 山内 1984, p. 70_72

- ^ a b 山内 1984, p. 73

- ^ a b 山内 1984, p. 74

- ^ 山口 2006, pp. 112-114

- ^ a b c 山内 1984, p. 75

- ^ a b 山内 1984, p. 76

- ^ 山口 2006, p. 118

- ^ a b c d 山口 2006, p. 119

- ^ 山内 1984, p. 80

- ^ 山口 2006, p. 123

- ^ a b 山内 1984, p. 81

- ^ 山内 1984, p. 82

- ^ a b c 山内 1984, pp. 82-91

- ^ 山内 1984, p. 101

- ^ 山内 1984, p. 113

- ^ a b 山口 2006, p. 124

- ^ a b 山内 1984, p. 354

- ^ 山内 1984, p. 355

- ^ 山内 1984, p. 357

- ^ 山内 1984, pp. 355-370

- ^ 山口 2006, p. 135

- ^ 山口 2006, pp. 136-142

- ^ 山口 2006, p. 144

- ^ 山口 2006, p. 145

- ^ 山口 2006, p. 147

- ^ a b 山口 2006, p. 157

- ^ 山口 2006, p. 161

- ^ a b 山口 2006, p. 184

- ^ 長谷部、私市 2002, p. 405

- ^ a b 山口 2006, p. 186

- ^ 山口 2006, pp. 188-195

- ^ 山口 2006, p. 215

- ^ 長谷部、私市 2002, p. 409

- ^ 山口 2006, p. 216

- ^ a b c d e 山口 2006, p. 217

- ^ a b c d 加藤 2002, p. 412

- ^ 山口 2006, pp. 199-195

- ^ 山口 2006, p. 199

- ^ 山口 2006, p. 200

- ^ 山口 2006, p. 203

- ^ 山口 2006, p. 206

- ^ 山口 2006, p. 207

- ^ 山口 2006, p. 208

- ^ a b 山口 2006, pp. 210-211

- ^ a b c 山口 2006, p. 212

- ^ a b c 山口 2006, p. 218

- ^ a b 山口 2006, p. 220

- ^ 山口 2006, p. 221

- ^ a b c d 山口 2006, p. 222

- ^ 山口 2006, p. 223

- ^ a b 加藤 2002, p. 409

- ^ a b 山口 2006, p. 224

- ^ 山口 2006, p. 229

- ^ 山口 2006, p. 230

- ^ 山口 2006, p. 232

- ^ 山口 2006, p. 233

- ^ 山口 2006, p. 236

- ^ 山口 2006, p. 239

- ^ a b 山口 2006, p. 240

- ^ 山口 2006, p. 242

- ^ 山口 2006, p. 243

- ^ a b 山口 2006, p. 244

- ^ a b c Jane Hathaway (4 April 2002). The Politics of Households in Ottoman Egypt: The Rise of the Qazdaglis. Cambridge University Press. p. 9. ISBN 978-0-521-89294-0 10 June 2013閲覧。

- ^ 熊倉 2019, p. vii

- ^ P'Ojok, Akena (15 January 2011). “A Chronicle of The New African State of South Sudan”. Gurtong.net. 22 January 2015閲覧。

- ^ Moore-Harell, Alice (April 1998). “Slave Trade in the Sudan in the Nineteenth Century and Its Suppression in the Years 1877–80”. Middle Eastern Studies 34 (2): 113–128. JSTOR 4283940.

- ^ Güzel, Hasan Celal (8 January 2013). “Batı Sömürgeciliğinden Türk Dostluğuna: Afrika” (Turkish). Sabah 22 January 2015閲覧。

- ^ a b c d Holt 1969, p. 44

- ^ a b c d e f g h i j k Holt 1969, p. 73

- ^ M. W. Daly; Carl Forbes Petry (10 December 1998). The Cambridge History of Egypt. Cambridge University Press. p. 10. ISBN 978-0-521-47211-1 10 June 2013閲覧。

参考文献

[編集]- 加藤博『ムハンマド・アリー』山川出版社〈世界史リブレット 人 067〉、2013年8月。ISBN 978-4-634-35067-0。

- 加藤博「近代のアラブ社会」『西アジア史Ⅰ アラブ』山川出版社〈新版世界各国史8〉、2002年3月、395-451頁。ISBN 978-4-634-41380-1。

- 熊倉和歌子『中世エジプトの土地制度とナイル灌漑 -』東京大学出版会、2019年2月。ISBN 978-4-13-026160-9。

- 佐原哲哉 著「第四章 ナショナリズムの勃興と独立国家の形成」、柴宜弘 編『バルカン史』山川出版社〈世界各国史 18〉、1998年10月。ISBN 978-4-634-41480-8。

- 長谷部史彦、私市正年「オスマン帝国治下のアラブ地域」『西アジア史Ⅰ アラブ』山川出版社〈新版世界各国史8〉、2002年3月、329-394頁。ISBN 978-4-634-41380-1。

- 長谷部史彦『オスマン帝国統治下のアラブ社会』山川出版社〈世界史リブレット 112〉、2017年5月。ISBN 978-4-634-34950-6。

- 松浦義弘「第八章 フランス革命期のフランス」『フランス史2』山川出版社〈世界歴史大系〉、1996年。ISBN 978-4-634-46100-0。

- 山内昌之『オスマン帝国とエジプト』東京大学出版会、1984年5月。ISBN 978-4-13-026043-5。

- 山口直彦『エジプト近現代史 ムハンマド・アリ朝成立から現在までの200年』明石書店〈世界歴史叢書〉、2006年1月。ISBN 978-4-7503-2238-4。

- ピーター・ホルト(P.M.Holt) (1969-4). Egypt and the Fertile Crescent, 1516–1922: A Political History. Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-9079-8

読書案内

[編集]- Daly, M.W. The Cambridge History of Egypt Volume 2 Modern Egypt, from 1517 to the end of the twentieth century (1998) online