「願泉寺 (貝塚市)」の版間の差分

校正をしました。 |

Mines-Real (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{出典の明記|date=2021年12月}} |

|||

{{日本の寺院 |

{{日本の寺院 |

||

|名称 = 願泉寺 |

|名称 = 願泉寺 |

||

2021年12月11日 (土) 18:00時点における版

| 願泉寺 | |

|---|---|

| |

| 所在地 | 大阪府貝塚市中町5-1 |

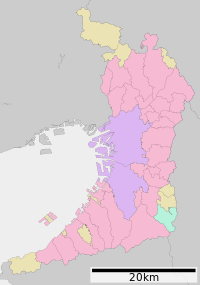

| 位置 | 北緯34度26分55秒 東経135度21分27秒 / 北緯34.44861度 東経135.35750度座標: 北緯34度26分55秒 東経135度21分27秒 / 北緯34.44861度 東経135.35750度 |

| 山号 | 金凉山 |

| 院号 | 真教院 |

| 宗派 | 浄土真宗本願寺派 |

| 本尊 | 阿弥陀如来 |

| 創建年 | 不詳 |

| 開山 | 行基 |

| 別称 |

貝塚御坊 卜半(ぼっかん)さん |

| 文化財 | 本堂、太鼓堂、表門(重要文化財) |

| 公式サイト | 貝塚御坊 願泉寺 |

| 法人番号 | 4120105006042 |

願泉寺(がんせんじ)は、大阪府貝塚市にある浄土真宗本願寺派の寺院。本尊は阿弥陀如来。かつては本願寺派の本山とされたこともあった。

歴史

起源は行基が建てたと伝えられる庵寺から始まり、本尊の阿弥陀如来立像も行基作とされる。

応仁年間(1467年 - 1469年)に本願寺の法主蓮如が立ち寄って教義を説いたことから、地元の門徒が天文14年(1545年)に根来寺から右京坊(卜半斎了珍)を住持として招き、天文19年(1550年)に庵寺を再興させた。これによって浄土真宗本願寺派の貝塚道場が成立する。天文24年(1555年)には大坂本願寺下の寺内町として取り立てられている。

貝塚道場及び寺内町は、天正5年(1577年)の織田信長による雑賀攻め(紀州征伐)の際に織田信忠によって焼き討ちされて全焼した。

天正8年(1580年)、信長と和睦して石山合戦を終わらせた本願寺法主顕如は、復興中の貝塚道場を経由して紀伊国の鷺森御坊に移動し、本山を鷺森に移した。この年の内に了珍と門徒たちによって貝塚道場は復興をとげている。

天正10年(1582年)に羽柴秀吉から寺内諸役免許の朱印状が了珍に下付された。

1583年(天正11年)7月、顕如は貝塚道場へ移ってここを貝塚本願寺とし、新たな本山とした。天正13年(1585年)8月に本山が天満本願寺へ移るまでの約2年間、貝塚本願寺は貝塚御坊とも呼ばれて本願寺教団の一大拠点となった。

貝塚御坊は慶長12年(1607年)に西本願寺の准如から「願泉寺」の寺号を授けられている。なお、願泉寺は慶長7年(1602年)の本願寺東西分裂以降も江戸時代を通じて東西兼帯であり、両本山歴代門主の絵像を蔵している。明治以降も東西両本願寺に属していたが、1951年(昭和26年)の宗教法人法施行によって本願寺派寺院となり、現在に至っている。

卜半家2代の了閑は貝塚寺内の私領化を目論んだために住民の反発を招いたが、慶長15年(1610年)に徳川家康から寺内諸役免許の黒印状を下付されている。以降、慶応元年(1865年)には大坂町奉行支配となったが、実質的には1871年(明治4年)の上知令まで260年以上に渡って住持の卜半家が貝塚寺内の領主となって自治を行った。なお、慶長18年(1613年)には家康の指示によって貝塚寺内に3間幅の周濠が掘られており、大坂の陣においても徳川方に協力的であった。ただし、自衛機能は持たず、町の出入口に置かれた番所には貝塚寺内周辺の農村を藩領とする岸和田藩の足軽が詰めており、目と鼻の先に城下町を構える岸和田藩の監視機関となっていた。貝塚寺内北端の堀並橋から岸和田城下南端の寺前橋まで約700メートルほどしか離れていなかった。また、願泉寺の報恩講は大規模なもので、岸和田藩が願泉寺への参詣を控えるよう領民に触書を出して警戒するほどであった。

寛永13年(1636年)に寛永寺より金凉山真教院の山院号が下付される。なお、当寺は紀州藩主が参勤交代をする際に立ち寄り、宿泊施設として使用されている。

太平洋戦争中の1945年(昭和20年)7月10日の堺大空襲(第6回大阪大空襲)により、貝塚市も空襲されている。その際、当寺にも焼夷弾が落とされ、鐘楼が焼失している。

境内

- 本堂(重要文化財) - 寛文3年(1663年)再建。老朽化のため2004年(平成16年)9月から2011年(平成23年)3月まで半解体修理が行われた。

- 庫裏

- 書院(大阪市指定有形文化財) - 江戸時代中期の建立。紀州藩主が参勤交代する際に宿泊施設として使用した。

- 経蔵(大阪市指定有形文化財) - 貞享5年(1688年)再建。

- 鐘楼(重要文化財) - もとは貝塚市森の青松寺の鐘楼で元禄15年(1702年)の築。前の鐘楼が空襲で焼失したので1948年(昭和23年)に移築したもの。釣られている銅鐘(大阪府指定有形文化財)は貞応3年(1224年)の作である。

- 太鼓堂(重要文化財) - 享保4年(1719年)建立。

- 井戸屋形(大阪市指定有形文化財) - 文政元年(1818年)建立。

- 目隠塀(重要文化財)

- 表門(重要文化財) - 延宝7年(1679年)再建。

文化財

重要文化財

- 本堂

- 太鼓堂

- 表門 附:鐘楼、目隠塀 1棟、築地塀 2棟

大阪府指定有形文化財

- 銅鐘

大阪市指定有形文化財

- 書院

- 経蔵 附:井戸屋形

- 絹本著色方便法身尊像

- 絹本著色親鸞聖人画像

- 絹本著色証如上人画像

- 絹本著色顕如上人画像

- 絹本著色親鸞聖人絵伝

- 絹本著色親鸞聖人画像

- 絹本著色観如上人画像

- 絹本著色教如上人画像 附:収納箱

- 絹本著色准如上人画像

- 絹本著色宣如上人画像 附:収納箱

- 絹本著色琢如上人画像 附:収納箱

- 絹本著色良如上人画像 附:収納箱

- 絹本著色常如上人画像 附:収納箱

- 絹本著色蓮如上人画像 附:収納箱並包紙

- 絹本著色一如上人画像

- 絹本著色寂如上人画像 附:収納箱

- 絹本著色住如上人画像 附:収納箱

- 絹本著色湛如上人画像 附:収納箱

- 絹本著色真如上人画像 附:収納箱

- 絹本著色従如上人画像 附:収納箱

- 絹本著色法如上人画像

- 絹本著色乗如上人画像 附:収納箱

- 絹本著色文如上人画像 附:収納箱

- 絹本著色本如上人画像 附:収納箱並包紙