紅藻

| 紅色植物門 | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||

| Rhodophyta Wettstein, 1901 | |||||||||||||||

| 和名 | |||||||||||||||

| 紅色植物門、紅藻植物門、 紅色植物、紅藻 | |||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||

| red algae, rhodophytes | |||||||||||||||

| 下位分類 | |||||||||||||||

多くは多細胞性であり (上図)、細胞間にピットプラグとよばれる特異な構造がある。ただし、単細胞性の種もいる (下図)。細胞壁には多量のガラクタンが含まれ、また石灰化するものもいる。葉緑体は2枚の膜で包まれ、ふつう赤い光合成色素タンパク質であるフィコエリスリンを多くもつため、その名の通り赤い色をしている (上図)。しかしフィコエリスリンを欠き、青緑色をした種もいる (下図)。貯蔵多糖はα-グルカンであり、細胞質基質中に貯蔵される。また大きな特徴として、生活環を通じて鞭毛や中心小体もたないことが挙げられる。有性生殖が知られるものは、造果器(卵)と不動精子による卵生殖を行い、単相の配偶体と複相の胞子体の間で世代交代を行う。

多くは沿岸岩礁域に生育しており、海藻として最も種数が多い生物群は紅藻 (特に真正紅藻) である。また、淡水域や温泉に分布する種も知られている。食用 (海苔、ダルス、フノリ類など) や増粘多糖類(寒天、カラギーナン) の原料とされる有用な藻類を多く含む。

特徴

[編集]体制

[編集]紅藻の多くは多細胞の大型藻であるが、単細胞性や糸状の微細藻もいる[2][3][4][5][6] (下図1)。多細胞性の藻体の外形は、糸状、膜状、紐状、樹状など多様[7][8][9][10]。多細胞性の種の中には、アマノリ類 (ウシケノリ綱) のように細胞層からなる膜状体をつくるものもいるが、多くは分枝糸状体を基本とし、この細胞糸がまとまって偽柔組織 (pseudoparenchyma) を形成している (3次元的な細胞分裂によって形成される柔組織ではない)。偽柔組織体の中では、藻体内部の髄 (medulla) と表層の皮層 (cortex) のような単純な組織分化を示すことがある[7] (下図1d)。多細胞性の種は、ふつう基物に接着するための仮根 (rhizoid) や付着器 (holdfast) をもつ。また、おそらく栄養塩吸収や被食防御に働く毛状細胞 (hair cell, trichocyte) や分泌細胞 (gland cell) をもつものもいる[11]。

多細胞性の種の中には、特別な分裂細胞をもたず基本的に藻体全体で細胞分裂が可能なもの (分散成長) もいるが (ウシケノリ綱の配偶体など)、多くは藻体先端に分裂細胞をもち、頂端成長を行う[2][3][4][5]。単一の細胞糸が藻体中軸をなすもの (単一の頂端分裂細胞) は単軸型 (uniaxial type, monoaxial type; 中軸型 central axial type)、複数の細胞糸が藻体中軸をなすもの (複数の頂端分裂細胞) は多軸型 (multiaxial type; 噴水型 fountain type) とよばれる。

ピットプラグ

[編集]多細胞性の紅藻では、ふつう細胞間にピットプラグ (pit plug; ピットコネクション pit connection) とよばれる特異な細胞結合構造が存在する[2][3][5][6][12][13]。細胞質分裂でくびれ切れずに残った部分に小胞体が集まり、ここにタンパク質や酸性多糖が蓄積されてプラグコア (plug core) が形成される。系統群によっては、プラグコアの両面に脂質膜であるキャップ膜 (cap membrane) や、炭水化物からなるキャップ層 (cap layer) が存在することがあり (キャップ層は内外2層に分化していることもある)、このような多様性は分類形質として有用である (下表)。またピットプラグの周囲には、リボソームを欠く領域がある。ピットプラグは細胞間をつなぐ構造ではあるが、細胞質の直接的な連絡は存在しない。

| タイプ[3][6] | 内側キャップ層 | 外側キャップ層 | キャップ膜 | 分類群 |

|---|---|---|---|---|

| I | なし | なし | なし | オオイシソウ綱 (オオイシソウ目、ロドカエテ目)、真正紅藻綱 (イタニグサ目) |

| II[注 4] | あり | なし | なし | ウシケノリ綱 (胞子体) |

| III[注 5] | あり | なし | あり | 真正紅藻綱 (ベニマダラ目、テングサ目) |

| IV[注 6] | なし | なし | あり | 真正紅藻綱 (オゴノリ目、スギノリ目、カギノリ目、イギス目など) |

| V | あり | あり | あり | 真正紅藻綱 (ベニマユダマ目、ロダクリア目、ダルス目、ウミゾウメン目) |

| VI | あり | ドーム状 | あり | 真正紅藻綱 (アクロカエチウム目) |

| VII | あり | ドーム状 | なし | 真正紅藻綱 (カワモズク目、バルビニア目、サンゴモ目) |

ピットプラグの中には、一次ピットプラグと二次ピットプラグがある[3][6][13]。姉妹細胞間に存在するピットプラグは、一次ピットプラグ (primary pit plug) とよばれ、細胞質分裂によって直接形成される。非姉妹細胞間に存在するピットプラグは、二次ピットプラグ (secondary pit plug) とよばれ、不等分裂によって生じた小さな細胞 (conjunctor cell; 母細胞とピットプラグでつながっている) が、非姉妹細胞と融合することで形成される。

細胞壁

[編集]紅藻の細胞は、基本的に細胞壁で囲まれている[2][3][4][5][6][13]。その細胞壁はふつう粘質多糖が多く、繊維性多糖が少ないため、明瞭な境界を示さないこともある。そのため、紅藻の細胞壁は細胞外基質 (extracellular matrix, ECM) とよばれることもある[5]。例外的に、シアニディオシゾン (イデユコゴメ綱) は明瞭な細胞外被を欠く。細胞壁を構成する繊維性多糖は、ふつうセルロースであるが、種や生活環での時期によっては β-1,4マンナンやβ-1,3キシランのことがある。細胞壁を構成する粘質多糖には、ふつう多量のガラクタンが含まれる。このようなガラクタンとして、特に寒天 (アガロース、アガロペクチン) やカラギーナンがよく知られている。一般的に紅藻はこのような粘質多糖を多量に生成し、乾燥重量で藻体の70%に達することもある。粘質多糖はゴルジ体で生成され、分泌小胞経由で細胞外に分泌される。寒天を多く含む紅藻 (例: テングサ類) は寒天原藻 (agarophyte)、カラギーナンを多く含む紅藻 (例: キリンサイ類) はカラギーナン原藻 (carrageenophyte) とよばれる。

紅藻の中には、細胞壁に炭酸カルシウム を沈着させて石灰藻となるものもいる (すべて真正紅藻綱)[2][3][4][5][6][13]。このような石灰化は、光合成における二酸化炭素濃縮機構と関連していると考えられている[14]。石灰化する紅藻 (特に真正紅藻綱サンゴモ目) は沿岸域で量的に多く、その石灰化は生態的にも重要な働きを担っている (サンゴ礁や磯焼け)[15][16] (図2)。

細胞構造

[編集]紅藻は、生活環を通じて鞭毛および中心小体をもたない[2][3][4][5][6]。また紅藻の細胞には、微小管やアクチン繊維からなる細胞骨格が存在し、また細胞膜直下全体には、ときに滑面小胞体が存在する (周縁ER系 peripheral ER system)[13]。細胞膜と周縁ERの間はときに管状構造でつながっており、物質分泌と関わっていることもある。

古典的な意味での“原始紅藻” (真正紅藻以外の紅藻) の細胞は基本的に単核性 (核は1細胞に1個) であるが、真正紅藻の細胞はときに多核性 (核は1細胞に多数) であり、また核が多倍性を示すこともある[13]。紅藻は特異な細胞融合能をもつため、単相と複相の核や、寄生者と宿主の核など起源が異なる核が同じ細胞内に同居することがある。核分裂は基本的に閉鎖型 (核膜が維持される)、極に中心小体は存在せず、代わりに NAO (nuclear associated organelle) とよばれる構造がある[5][6][13]。NAO は小さなリング状であることが多く、このような NAO は極環 (polar ring) ともよばれる。細胞質分裂は細胞膜の環状収縮によって起こるが、多くの多細胞性紅藻では、くびれ切れずに残った部分でピットプラグが形成される (上記参照)。

葉緑体の形は星状、カップ状、盤状、帯状、網状など多様であり、1細胞あたりの数も1個のものから多数のものまである[3][5][6]。藻体内部の髄の部分や寄生性の種では、色素体が葉緑体ではなく、光合成能を欠く白色体になっている[17]。葉緑体はふつう側膜性 (細胞膜に沿って存在) であるが、星状の葉緑体が細胞中央に位置する中軸性のものもいる (例:アマノリ類の配偶体など)。色素体は2枚の包膜で包まれている。チラコイドは重なってラメラを形成することはなく、一枚ずつ離れて互いに平行に分布する。葉緑体膜の内側に、他のチラコイドを囲むように周縁チラコイド (peripheral thylakoid) が存在することが多い。葉緑体内には、埋没型または突出型のピレノイドが存在することがある。色素体 DNA は、ふつう葉緑体中に散在する[18]。

ミトコンドリアのクリステはふつう板状であり、緑色植物や動物と共通している[13] (チノリモ綱のみクリステが管状[19])。ゴルジ体において小胞体からの物質供給を受ける側であるシス面は、小胞体とミトコンドリアからなる複合体に面していることが多いが、分類群によって小胞体のみや核膜に面しているものもいる[13][20] (表参照)。ふつうマイクロボディーが存在する[13]。大型の細胞では、ふつう細胞質の大部分を液胞が占めている。他の真核生物では、このような大型の細胞は活発な原形質流動を示すことが多いが、紅藻では顕著な原形質流動は見られない。

光合成

[編集]クロロフィルとしては、クロロフィル a のみをもつ[2][3][4][5][6]。古くはクロロフィル d が報告されたことがあるが、現在ではこれは付着していた特異な藍藻 (Acaryochloris 類) に由来するものであると考えられている[21]。主要な補助光合成色素は、フィコビリンタンパク質であり、ふつうアロフィコシアニン、フィコシアニン、フィコエリスリンがフィコビリソームを形成してチラコイド膜上に存在する。紅藻のフィコシアニンやフィコエリスリンには、結合ビリン色素組成が異なる数種類がそれぞれ知られており、またフィコエリスリンを欠く種もいる[13]。多くの紅藻は赤いフィコエリスリンを多くもつため、その名の通り葉緑体は紅色を呈するが、フィコビリンタンパク質の組成や他の色素との量比によって青緑色、オリーブ色、紫色などの色調を呈するものもいる。カロテノイドとしてはゼアキサンチンとβ-カロテンを有し、それに加えてアンテラキサンチンまたはルテインとα-カロテンをもつものもいる[22] (表参照)。

紅色植物のルビスコ (リブロース1,5-ビスリン酸カルボキシラーゼ/オキシゲナーゼ; 光合成において二酸化炭素を固定する酵素) は form ID であり、灰色植物や緑色植物、および多くの藍藻に存在する form IB とはやや異なる[5][23]。form ID ルビスコは、細菌からの遺伝子水平伝播によって紅藻の共通祖先が獲得したものと考えられている。また form ID ルビスコは、紅色植物由来の葉緑体をもつクリプト藻やハプト藻、不等毛藻にも受け継がれている[24]。

紅藻の貯蔵多糖は α-グルカンであり、色素体内ではなく、細胞質基質内に貯蔵される。緑色植物のデンプンと同じくアミロースとアミロペクチンからなるものもいるが、多くはアミロースを欠き、特に紅藻デンプン (floridean starch) ともよばれる[5][25]。アミロースやアミロペクチンをともに欠き、α-1,6結合の分枝がより多いグリコーゲンをもつものもいる。紅藻は光合成産物として低分子炭水化物も生成し、その種類はフロリドシドやマンニトールなど分類群によって異なる[26] (表参照)。

運動

[編集]紅藻は生活環を通じて鞭毛をもたないため、遊泳する細胞は形成しない。しかし、単細胞性の種や胞子などの生殖細胞が、基質の表面を移動するアメーバ運動を示すことがある[27]。このような運動には、アクチン-ミオシン系が関与すると考えられている[28]。このような運動において、走光性や走化性を示すこともある。また水中を泳ぐことはないが、水中で効率的に散布されるように、不動精子が付属構造をもつことがある (下記参照)。

生活環

[編集]有性生殖が知られている紅藻は、基本的に単相の配偶体 (gametophyte) と複相の胞子体 (sporophyte) の間で世代交代を行う (単複世代交代型生活環)[2][3][4][5][6][29]。また真正紅藻では、ふつう配偶体から胞子体への移行過程で、接合子 (受精した造果器) が配偶体上で発達して果胞子体 (carposporophyte) とよばれる特異な複相世代を形成する。真正紅藻では、この果胞子体とふつうの胞子体を区別するため、特に後者は四分胞子体 (tetrasporophyte) とよばれる。このように真正紅藻の生活環は、ふつう配偶体、果胞子体、四分胞子体からなるため、一般的な2世代交代に対して3世代交代とよばれる。有性生殖を行う紅藻の生活環は、果胞子体の有無、配偶体と胞子体 (四分胞子体) の大小、各世代の移行過程などに基づいて以下のようなタイプに分けられる[2][3][6]。また有性生殖が知られていない紅藻の生活環は、イソハナビ型とよばれる。

- ロドカエテ型 (ロドケーテ型)

- ほぼ同形の配偶体と胞子体の間で2世代交代を行う。ロドカエテ属 (Rhodochaete) (オオイシソウ綱) などで見られる。

- アマノリ型

- 大型の配偶体と微小な胞子体 (コンコセリス期ともよばれる) の間で2世代交代を行う。ウシケノリ綱で見られる。

- イトグサ型

- 同形の配偶体と四分胞子体、および配偶体上に寄生した微小な果胞子体の間で3世代交代を行う。真正紅藻綱で見られる。

- カギノリ型

- 大型の配偶体と微小な四分胞子体、および配偶体上に寄生した微小な果胞子体の間で3世代交代を行う。真正紅藻綱で見られる。

- カワモズク型

- 大型の配偶体と微小な四分胞子体 (シャントランシア期ともよばれる)、および配偶体上に寄生した果胞子体の間で3世代交代を行う。カギノリ型に似るが、四分胞子体が四分胞子を形成することなく、直接減数分裂して配偶体が生じる点で異なる。真正紅藻綱の一部で見られる。

- ダルス型

- 雄性配偶体と胞子体は同形であるが、雌性配偶体は微小な盤状体。受精した造果器は雌性配偶体上で胞子体 (四分胞子体) となる。真正紅藻綱の一部で見られる。

生殖

[編集]紅藻は、造果器 (carpogonium, pl. carpogonia) で形成された雌性配偶子である卵と、不動精子 (spermatium) とよばれる鞭毛を欠く小型の雄性配偶子による卵生殖を行う[2][3][4][5][6]。ウシケノリ綱などでは栄養細胞が直接造果器に分化するが、真正紅藻綱では造果器は特別な細胞列 (造果糸) の先端に存在する。造果器は突起 (受精丘、受精毛) をもち、そこに不動精子が付着・融合し、受精する。不動精子は遊泳能をもたないが、ときに被膜や付属糸のような付属構造をもち、効率的な受精に適応している[6][30][31]。例えばミルヒビダマ属 (真正紅藻綱) のように、複数の不動精子が付属糸でつながって集隗として散布されるものもある。

ふつう接合子は直接、または果胞子体の形成を経て複相の胞子 (果胞子 carpospore, 接合胞子 zygotospore) を形成、放出する[2][3][4][5][6]。この胞子は複相の胞子体へと成長し、胞子体は胞子 (四分胞子、殻胞子など) を形成する。この胞子形成時、または胞子発芽時に減数分裂が起こり、胞子は単相の配偶体へと成長する。真正紅藻綱では、ふつう接合子は直接、または間接的に造胞糸 (gonimoblast) とよばれる細胞糸を伸ばし、そこにつくられる果胞子嚢内で果胞子を形成する。この造胞糸からなる体は配偶体上に形成されるが、核相が複相である点で配偶体とは異なり、異なる世代 (果胞子体; 上記) とみなされている。真正紅藻綱の中で、果胞子体の形成過程には多様性があり、重要な分類形質となっている (真正紅藻綱のページ参照)。

紅藻は無性生殖も行い、無性生殖のみが知られている種もある。無性生殖の様式は多様であり、単胞子 (monospore)、原胞子 (archeospore)、内生胞子 (endospore) などの胞子形成のほか、胚芽 (無性芽)、ストロン、藻体の分断化などによる栄養繁殖が知られる[2][3][4][5]。胞子体だけで生活環が完結している例や、配偶体が無配生殖 (配偶子合体を伴わない生殖) によって果胞子を形成する例が知られ、これらは有性生殖種から派生したと考えられている[13][32]。また単細胞性種の多くは二分裂によって増殖するが、内生胞子を形成するものもいる。

生態

[編集]

紅藻の多くは沿岸域の岩礁に生育する[3][5][6] (図3a, b)。一部の褐藻 (オオウキモやホンダワラなど) のように極めて大型となるものはいないが、海藻として最も種数が多いのは紅藻である。岩礁帯では、高潮線付近から潮下帯まで、それぞれ異なる紅藻が分布している。例えば本州中部では、高潮線付近にアマノリ類 (ウシケノリ綱)、カモガシラノリ、フノリ類 (真正紅藻綱) など乾燥や紫外線に強い種が、潮間帯ではヒメテングサ、カイノリ、ツノマタ (真正紅藻綱) など波当たりに強い種が、潮下帯にはヒラクサ、トサカノリ、イソハギ (真正紅藻綱) など比較的色鮮やかな種が多い[6]。またタイドプールにはピリヒバやウスカワカニノテ (真正紅藻綱) など環境変化に強い種が優占する[6]。紅藻は海藻の中で最も深い水深まで生育しており、バハマ沖の水深 268 m からサンゴモ類 (真正紅藻綱) の報告がある[33]。また紅藻は熱帯から極地まで沿岸域に広く分布しており、長期間氷で閉ざされる場所に生育する種もいる[5]。

高潮線付近や河口、マングローブ林などに生育する紅藻は、一般的に広い塩分濃度耐性を示し、カリウムなどのイオンや低分子炭水化物 (フロリドシドなど)、アミノ酸、ジメチルスルホニオプロピオナートなどを浸透圧調整のために用いる[5][13]。

紅藻は岩に付着しているものが多いが、他の海藻や海草、まれに動物などに着生しているものもいる[5][6]。海藻や海草に付着している紅藻の中には、その特異性が高いものもおり (特定の種に付着)[34][35]、半寄生的な関係にある例もあるのかもしれない[36]。また真正紅藻綱の中には、光合成能を欠く完全な寄生性の種も知られている[17][37]。このような寄生性紅藻は極めて特異な寄生様式を示し、近縁種である宿主の細胞に融合することによって核を送り込み、この宿主細胞に寄生者の体をつくらせる。

紅藻の中には、淡水に生育する大型藻も150種ほど知られる[38]。オオイシソウ (オオイシソウ綱) やタニウシケノリ (ウシケノリ綱)、カワモズク、オキチモズク (真正紅藻綱) などが知られ、特に流水域に生育するものが多い。淡水産紅藻の中には生育条件が限られているものが多く[5]、そのため絶滅危惧種となっているものが多い[39]。淡水産紅藻の中には、胞子体が直接減数分裂して配偶体になるなど、胞子散布を省略した形の生活環をもつことがしばしばあるが、これは流水中での生活への適応の結果だと考えられている[5][13]。

単細胞性または微小な糸状の紅藻に中には、海産、淡水産のものに加えて土壌などの陸上に生育するものもいる[40][41]。ルフシア属 (ベニミドロ綱) はナマケモノの体毛上から報告されている[42]。チノリモ属 (チノリモ綱) の中には底生性有孔虫に細胞内共生しているものも知られている[43]。イデユコゴメ綱の紅藻は酸性の温泉や火山の噴気孔付近の土壌など高温 (〜55°C)、酸性 (pH0.05〜) の環境に生育している[44][45] (図3c)。

人間との関わり

[編集]

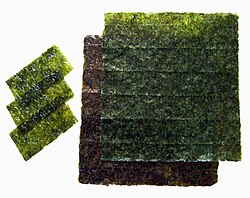

紅藻の中には、食用として利用されているものが多く含まれる[46]。特にアマノリ類 (ウシケノリ綱) は広く養殖されており、経済的に極めて重要な水産物となっている[47] (2017年度の日本の産出額は1,167億円に達する[48]) (図4a)。アマノリ類の中で、日本では古くはアサクサノリが用いられていたが、現在ではスサビノリがほとんどを占めており、アサクサノリの野生種は絶滅危惧種となっている[39]。また英国ウェールズでは、近縁の laver (Porphyra umbilicalis) を古くから食用としている。ほかにもトサカノリ、シキンノリ、フノリ類、オゴノリ類、ツノマタ類、ムカデノリ類、ダルスなど (すべて真正紅藻綱) さまざまな海藻が海藻サラダや刺身のつま、味噌汁の具などに用いられている[46] (真正紅藻綱のページ参照)。

紅藻の細胞壁に含まれる粘質多糖であるガラクタンは、食用をはじめとするさまざまな用途で用いられている[46]。キリンサイ類やツノマタ類 (真正紅藻綱) などから抽出されるカラギーナン (カラゲナン carrageenan) は食品添加物 (ゲル化剤、安定剤)、化粧品やシャンプー、芳香剤などのゲル化剤・安定剤、消火剤 (泡の強化) などに広く用いられている[49]。またテングサ類やオゴノリ類 (真正紅藻綱) から抽出される寒天 (agar, アガロース + アガロペクチン) は食品に広く用いられるほか、微生物培地の固化剤 (寒天培地) や電気泳動用のゲルとして広く用いられている[50] (図4b)。これらガラクタンを得るための紅藻の養殖も盛んに行われている[49][51]。

このような紅藻のガラクタンを分解できる生物は少ないが (そのため寒天は微生物培地の固化剤に用いることができる)、海産の細菌の中にはこのような多糖の分解酵素をもつものもいる。さらに興味深いことに、一部の日本人の腸内細菌は、このような海生細菌由来の分解酵素 (アマノリ類のガラクタンであるポルフィランを分解する酵素) をもつことが報告されている[52] (この報告では、欧米人からは見つかっていない)。日本人は古くから海藻を食用としていたため、海藻に付随していた海生細菌が消化管に入り、その分解酵素遺伝子が遺伝子水平伝播によって腸内細菌に取り込まれ、この腸内細菌が受け継がれてきたと考えられている。

人間活動によって、本来分布していなかった地域に侵入し、帰化海藻となった紅藻も知られている。例えばトゲノリ (Acanthophora spicifera) (真正紅藻綱) はグアムからハワイに侵入し、在来の生物相に影響を与えている[53]。おそらく日本 (または東アジア) から北米や欧州に侵入した帰化海藻は数多く知られているが、その中の紅藻としてはスサビノリ (ウシケノリ綱)、オゴノリ、ムカデノリ、イソダンツウ、イギス、キブリイトグサ (以上全て真正紅藻綱) などがある[54]。

系統と分類

[編集]進化・系統

[編集]紅藻は藍藻に似た光合成色素組成 (クロロフィルは a のみ、フィコビリンが存在) をもち、また鞭毛を欠くことから、古くは藍藻と他の藻類をつなぐ原始的な真核生物であると考えられていた。また、当時は葉緑体の共生起源説が一般的ではなく、藻類が光合成能を失うことで菌類へと進化したとする考えが一般的であった。紅藻と子嚢菌は両者とも鞭毛を欠き、一見類似した有性生殖を行うことから、菌類は紅藻から進化したとする考えもあった[55]。

その後、葉緑体の共生起源説が一般的になり、現在では、紅藻の葉緑体は藍藻との一次共生に起源をもつと考えられている。一般的に、紅藻 (紅色植物) は他の一次植物 (一次共生によって葉緑体を獲得した生物; 灰色植物、緑色植物) と単系統群を形成していると考えられており、これら3群は合わせてアーケプラスチダ (古色素体類 Archaeplastida) にまとめられ[注 7][56]、また正式な分類群名としては、植物界 (Plantae) が用いられることがある[57]。

ただし分子系統解析からは、灰色植物や緑色植物よりも紅藻に近縁な生物の存在が示唆されている。ロデルフィス属 (Rhodelphis) は、2本鞭毛をもつ捕食栄養性鞭毛虫であるが、分子系統解析からは紅藻の姉妹群であることが示唆されている[58]。この鞭毛虫は葉緑体をもたないが、ゲノム情報からは光合成能を欠く色素体 (おそらくヘム合成のため) をもつことが示唆されている。

また紅藻は、クリプト藻やハプト藻、不等毛藻、渦鞭毛藻 (の約半数) の葉緑体の起源となったと考えられている。2019年現在、これらの生物は紅藻を直接取り込み (二次共生)、取り込まれた紅藻が葉緑体になったとする説が一般的である[5][59]。そのため、これらの藻類は緑色植物を取り込んで葉緑体としたと考えられているユーグレナ藻やクロララクニオン藻とともに二次植物とよばれる。

約12億年前の地層から、現生のウシケノリ属 (Bangia) (ウシケノリ綱) によく似た生物の化石 (Bangiomorpha pubescens) が見つかっている[60]。この化石は、多細胞性真核生物および有性生殖の存在を示唆するものとして広く受け入れられている最古の化石である。またおよそ16億年の地層から単列糸状の生物化石が見つかっており、紅藻であるとされることもあるる[61]。サンゴモ類 (真正紅藻綱) と考えられる化石は、約6億5000万年前以降から報告されている[62]。

一方、ある分子時計解析からは、紅色植物と緑色植物の分岐が約17億年前、イデユコゴメ綱とその他の紅藻の分岐が約15億年前、ウシケノリ綱と真正紅藻綱の分岐が約9億4000万年前と推定されている[63]。

分類

[編集]紅藻は、ふつう紅色植物門 (紅藻植物門[64]) (学名:Rhodophyta) にまとめられる。さらに高次の階級として、紅色植物亜界 (学名:Rhodoplantae) が用いられることもある[65]。

古くは、紅藻は果胞子体の有無などに基づいて2つのグループ (綱または亜綱[注 8]のレベル)、原始紅藻 (Bangiophyceae または Bangiophycidae, Protoflorideophycidae) と真正紅藻 (Florideophyceae または Florideophycidae, Euflorideophycidae) に分けられていた[2][3][66] (下表)。

| 綱または亜綱 | 体制 | ピットプラグ | 果胞子体 | 代表例 |

|---|---|---|---|---|

| 原始紅藻 | 単細胞〜多細胞 | なし (一部あり) | なし | チノリモ、オオイシソウ、アマノリ |

| 真正紅藻 | 多細胞 | あり | あり | サンゴモ、テングサ、オゴノリ、トサカノリ |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5. 紅藻 (紅色植物門) の系統仮説の1例[67][68][69] |

もともと上記の原始紅藻という分類群は、紅藻の初期分岐群を集めた側系統群であるという認識であったが[13]、やがて分類体系から側系統群を排除する考え方が一般的になるとともに、分子系統学的研究などによって、紅藻内の系統関係が明らかになってきた (図5)。そのため、2019年現在では、原始紅藻は複数の綱 (イデユコゴメ綱、チノリモ綱、ロデラ綱、ベニミドロ綱、オオイシソウ綱、ウシケノリ綱) に分けられている[65][67][70][71][72]。紅藻の中では、イデユコゴメ綱が最初に分岐したグループであり、イデユコゴメ門 (Cyanidiophyta)[65]またはイデユコゴメ亜門 (Cyanidophytina)[67]として、他の紅藻と分けられている (2019年現在、後者が一般的[1][20])。イデユコゴメ綱以外の紅藻は紅藻亜門 (Rhodophytina) としてまとめられることもあるが、その中でウシケノリ綱と真正紅藻綱が明らかに近縁であるため、両者を合わせて"真正紅藻亜門"[注 3] (Eurhodophytina) に分類することが提唱されている[65][68][69]。さらに残りの4つの綱 (ベニミドロ綱、オオイシソウ綱、チノリモ綱、ロデラ綱) が単系統群を形成することが示唆されており、これを"原始紅藻亜門"[注 2] (上記の伝統的な意味での原始紅藻とは範囲が異なる) (Proteorhodophytina) に分類することが提唱されている[69]。これら7綱の系統関係、特徴、紅藻 (紅色植物門) の分類体系を以下に示す。

| 綱 | 体制[注 9] | ピットプラグ | 周縁チラコイド | ゴルジ体[注 10] | 低分子炭水化物[注 11] | カロテノイド[注 12] | 生活環 | 生育環境 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| イデユコゴメ綱 | 単 | – | あり | E | F, I | Z, β | 未知 | 温泉 |

| ベニミドロ綱 | 単、多 | なし | あり/なし | E | Di, S, F, (Du, T) | Z, β | 未知 | 海、淡水、陸上 |

| オオイシソウ綱 | 多 | なし/あり | あり | E | F, (Di, I) | A, Z, β | 一部で2世代交代 | 海、淡水 |

| チノリモ綱 | 単 | – | なし | EM | F, (Di, T) | Z, β | 未知 | 海、陸上 |

| ロデラ綱 | 単 | – | あり/なし | E/N | M | Z, β | 未知 | 海、(淡水) |

| ウシケノリ綱 | 多 | なし/あり | あり/なし | EM | F, I | L, Z, α, β | 2世代交代 | 海、(淡水) |

| 真正紅藻綱 | 多 | あり | あり | EM | F, (Di, Du, M, S, T) | A, Z, β / L, Z, α, β | ふつう3世代交代 | 海、(淡水) |

紅藻の綱までの分類体系の1例[1]

|

ギャラリー

[編集]脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 同定については以下サイト参照。“AlgaeBase中のGaldieria sulphurariaのページ”. 2020年7月20日閲覧。

- ^ a b 和名は「鈴木 雅大 (2019) 紅藻類. 日本産海藻リスト. 生きもの好きの語る自然誌. (2019年9月29日閲覧)」より。ただし、古典的な意味での原始紅藻綱 (または亜綱) とは範囲が異なるので注意。古典的な原始紅藻類からイデユコゴメ綱とウシケノリ綱を除いたものに相当する。また Proteorhodophytina の語源はギリシア神話のプロテウス (多様な形態、性質を示すため) である[69]。

- ^ a b 和名は「鈴木 雅大 (2019) 紅藻類. 日本産海藻リスト. 生きもの好きの語る自然誌. (2019年9月29日閲覧)」より。

- ^ 千原 (1997) では タイプ3 としている[2]。

- ^ 千原 (1997) では タイプ4 としている[2]。

- ^ 千原 (1997) では タイプ2 としている[2]。

- ^ この名は正式な分類群名ではなく、系統群名である。

- ^ この場合、全ての紅藻を1つの綱、紅藻綱 (Rhodphyceae) にまとめていた。

- ^ 単 = 単細胞、多 = 多細胞

- ^ ゴルジ体シス面が面する構造:E = 小胞体、EM = 小胞体・ミトコンドリア複合体、N = 核膜

- ^ Di = ジゲネアシド、Du = ズルシトール、F = フロリドシド、I = イソフロリドシド、M = マンニトール、S = ソルビトール、T = トレハロース、カッコ内は一部の種がもつ

- ^ A = アンテラキサンチン、L = ルテイン、Z = ゼアキサンチン、α = α-カロテン、β = β-カロテン

出典

[編集]- ^ a b c Guiry, M.D. & Guiry, G.M. (2019) AlgaeBase. World-wide electronic publication, Nat. Univ. Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 4 October 2019.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q 千原光雄 (1997). “紅色植物門”. 藻類多様性の生物学. 内田老鶴圃. pp. 49–71. ISBN 978-4753640607

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 吉﨑誠 & 神谷充伸 (1999). “紅色植物門”. In 千原 光雄 (編). バイオディバーシティ・シリーズ (3) 藻類の多様性と系統. 裳華房. pp. 177–189. ISBN 978-4785358266

- ^ a b c d e f g h i j van den Hoek, C., Mann, D., Jahns, H. M. & Jahns, M. (1995). Algae: an introduction to phycology. Cambridge University Press. ISBN 978-0521316873

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Graham, J.E., Wilcox, L.W. & Graham, L.E. (2008). “Red Algae”. Algae. Benjamin Cummings. pp. 309–352. ISBN 978-0321559654

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 神谷 充伸, 長里 千香子 & 川井 浩史 (2012). “紅藻類”. In 渡邉 信 (監). 藻類ハンドブック. エヌ・ティー・エス. pp. 113–122. ISBN 978-4864690027

- ^ a b 吉田 忠生 (1998). 新日本海藻誌 日本海藻類総覧. 内田老鶴圃. pp. 1222. ISBN 978-4753640492

- ^ 千原光雄 (1983). 学研生物図鑑 海藻. 学習研究社. pp. 99–165. ISBN 978-4051004019

- ^ 田中次郎 & 中村庸夫 (2004). 日本の海藻. 平凡社. pp. 245. ISBN 978-4582542370

- ^ 神谷充伸 (監) (2012). 海藻 ― 日本で見られる388種の生態写真+おしば標本. 誠文堂新光社. pp. 271. ISBN 978-4416812006

- ^ Judson, B. L. & Pueschel, C. M. (2002). “Ultrastructure of trichocyte (hair cell) complexes in Jania adhaerens (Corallinales, Rhodophyta)”. Phycologia 41: 68-78.

- ^ Pueschel, C. M. & Cole, K. M. (1982). “Rhodophycean pit plugs: an ultrastructural survey with taxonomic implications”. American Journal of Botany 69: 703-720. doi:10.1002/j.1537-2197.1982.tb13310.x.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Cole, K. M. & Sheath, R. G. (Eds.) (1990). Biology of the Red Algae. Cambridge University Press. pp. 517. ISBN 0-521-34301-1

- ^ 岡崎惠視 (2008). “藻類の炭酸カルシウム形成: その機構と大気 CO2 循環への貢献”. 藻類 56: 185-205. NAID 10025707702.

- ^ 松田伸也 (2002). “日本のサンゴ礁域における無節サンゴモ研究”. 日本におけるサンゴ礁研究 1: 29-42. NAID 10026027145.

- ^ 藤田大介 (2002). “磯焼け”. 21世紀初頭の藻学の現況: 102-105.

- ^ a b Goff, L. J. (1982). “The biology of parasitic red algae”. In Round F, Chapman D, (eds.). Progress in Phycological Research Vol. 1. Elsevier Biomedical Press, Amsterdam. pp. 289–369

- ^ Coleman, A. (1985). “Diversity of plastid DNA configuration among eukaryote algae”. J. Phycol. 21: 1-16. doi:10.1111/j.0022-3646.1985.00001.x.

- ^ Yang, E. C., Scott, J., West, J. A., Orlova, E., Gauthier, D., Küpper, F. C., ... & Karsten, U. (2010). “New taxa of the Porphyridiophyceae (Rhodophyta): Timspurckia oligopyrenoides gen. et sp. nov. and Erythrolobus madagascarensis sp. nov.”. Phycologia 49: 604-616. doi:10.2216/09-105.1.

- ^ a b c Kamiya, M., Lindstrom, S. C., Nakayama, T., Yokoyama, A., Lin, S. M., Guiry, M. D., ... & Cho, T. O. (2017). Syllabus of plant families ‐ A. Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien Part 2/2: Photoautotrophic eukaryotic algae ‐ Rhodophyta. Borntraeger Science Publishers, Berlin. pp. 171. ISBN 978-3-443-01094-2

- ^ Murakami, A., Miyashita, H., Iseki, M., Adachi, K. & Mimuro, M. (2004). “Chlorophyll d in an epiphytic cyanobacterium of red algae”. Science 303: 1633-1633. doi:10.1126/science.1095459.

- ^ a b Takaichi, S., Yokoyama, A., Mochimaru, M., Uchida, H. & Murakami, A. (2016). “Carotenogenesis diversification in phylogenetic lineages of Rhodophyta”. Journal of Phycology 52: 329-338. doi:10.1111/jpy.12411.

- ^ Tabita, F. R., Satagopan, S., Hanson, T. E., Kreel, N. E. & Scott, S. S. (2008). “Distinct form I, II, III, and IV Rubisco proteins from the three kingdoms of life provide clues about Rubisco evolution and structure/function relationships”. Journal of Experimental Botany 59: 1515-1524. doi:10.1093/jxb/erm361.

- ^ Valentin, K. & Zetsche, K. (1990). “Rubisco genes indicate a close phylogenetic relation between the plastids of Chromophyta and Rhodophyta”. Plant Molecular Biology 15: 575-584. doi:10.1007/BF00017832.

- ^ Shimonaga, T., Konishi, M., Oyama, Y., Fujiwara, S., Satoh, A., Fujita, N., Colleoni, C., Buléon, A., Putaux, J., Ball, S.G., Yokoyama, A., Hara, Y., Nakamura, Y. & Tsuzuki, M. (2008). “Variation in storage α-glucans of the Porphyridiales (Rhodophyta)”. Plant and Cell Physiology 49: 103-116. doi:10.1093/pcp/pcm172.

- ^ Eggert, A. & Karsten, U. (2010). “Low molecular weight carbohydrates in red algae - an ecophysiological and biochemical perspective”. Red Algae in the Genomic Age. Springer Netherlands. pp. 443-456. ISBN 978-90-481-3794-7.

- ^ Pickett-Heaps, J. D., West, J. A., Wilson, S. M. & McBride, D. L. (2001). “Time-lapse videomicroscopy of cell (spore) movement in red algae”. European Journal of Phycology 36: 9-22. doi:10.1017/S0967026201002992.

- ^ Ackland, J. C., West, J. A. & Pickett-Heaps, J. (2006). “Actin and myosin regulate pseudopodia of Porphyra pulchella (Rhodophyta) archeospores”. Journal of Phycology 43: 129-138. doi:10.1111/j.1529-8817.2006.00311.x.

- ^ 堀輝三, ed (1993). 藻類の生活史集成. 褐藻・紅藻類. pp. 396. ISBN 978-4753640584

- ^ 川井浩史 (1999). “有性生殖にみる多様性”. In 千原 光雄 (編). バイオディバーシティ・シリーズ (3) 藻類の多様性と系統. 裳華房. pp. 118–126. ISBN 978-4785358266

- ^ 峯一朗 (1999). “紅藻の生殖細胞学”. In 千原光雄 (編). バイオディバーシティ・シリーズ (3) 藻類の多様性と系統. 裳華房. pp. 192–193. ISBN 978-4785358266

- ^ West, J. A., Zuccarello, G. C. & Kamiya, M. (2001). “Reproductive patterns of Caloglossa species (Delesseriaceae, Rhodophyta) from Australia and New Zealand: multiple origins of asexuality in C. leprieurii. Literature review on apomixis, mixed‐phase, bisexuality and sexual compatibility”. Phycological Research 49: 183-200. doi:10.1046/j.1440-1835.2001.00239.x.

- ^ Littler, M. M., Littler, D. S., Blair, S. M. & Norris, J. N. (1986). “Deep-water plant communities from an uncharted seamount off San Salvador Island, Bahamas: distribution, abundance, and primary productivity”. Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers 33: 881-892. doi:10.1016/0198-0149(86)90003-8.

- ^ Gonzalez, M. & Goff, L. (1989). “The red algal epiphytes Microcladia coulteri and M. californica (Rhodophyceae, Ceramiaceae). II: Basiphyte specificity”. Journal of Phycology 25: 558-567.

- ^ Nelson, W. A. & Knight, G. A. (1996). “Life history in culture of the obligate epiphyte Porphyra subtumens (Bangiales, Rhodophyta) endemic to New Zealand”. Phycological Research 44: 19-25. doi:10.1111/j.1440-1835.1996.tb00034.x.

- ^ Ciciotte, S. L. & Thomas, R. J. (1997). “Carbon exchange between Polysiphonia lanosa (Rhodophyceae) and its brown algal host”. American Journal of Botany 84: 1614-1616. doi:10.2307/2446623.

- ^ 神谷充伸 (1999). “寄生性紅藻の起源:紅藻に寄生する紅藻の巧みな生き残り戦略”. In 千原光雄 (編). バイオディバーシティ・シリーズ (3) 藻類の多様性と系統. 裳華房. pp. 190–191. ISBN 978-4785358266

- ^ 熊野茂 (2000). 世界の淡水産紅藻. 內田老鶴圃. pp. 395. ISBN 978-4753640881

- ^ a b 環境省 レッドリスト. (2019.9.22閲覧)

- ^ 廣瀬弘幸 & 山岸高旺, ed (1977). 日本淡水藻図鑑. 内田老鶴圃. pp. 933. ISBN 978-4753640515

- ^ Sheath, R.G. (2003). “Red Algae”. In Wehr, J.D. & Sheath, R.G. (eds.). Freshwater Algae of North America. Ecology and classification. Elsevier Science USA, San Diego. pp. 197-224. ISBN 0127415505

- ^ Wujek, D.E. & Timpano, P. (1988). Rufusia (Porphyridiales, Phragmonemataceae), a new red alga from sloth hair. 25/26. 163-168

- ^ Lee, J. J. (1990). “Fine structure of the rhodophycean Porphyridium purpureum in situ in Peneroplis ertusus (Forskal) and P. acicularis (Batsch) and in axenic culture”. The Journal of Foraminiferal Research 20: 162-169. doi:10.2113/gsjfr.20.2.162.

- ^ Seckbach, J. (2010). “Overview on cyanidian biology”. In Seckbach, J. & Chapman, D.J. (eds.). Red Algae in the Genomic Age. Springer, Netherlands. pp. 345-356. ISBN 978-90-481-3794-7

- ^ Reeb, V. & Bhattacharya, D. (2010). “The thermo-acidophilic Cyanidiophyceae (Cyanidiales)”. In Seckbach, J. & Chapman, D.J. (eds.). Red Algae in the Genomic Age. Springer, Netherlands. pp. 409-426. ISBN 978-90-481-3794-7

- ^ a b c 渡邉信, ed (2012). 藻類ハンドブック. エヌ・ティー・エス. pp. 611–641. ISBN 978-4864690027

- ^ 菊池則雄 (2012). “アマノリ”. In 渡邉信 (監). 藻類ハンドブック. エヌ・ティー・エス. pp. 611-616. ISBN 978-4864690027

- ^ 農林水産省 漁業産出額.

- ^ a b 岩本浩二 & 白岩善博 (2012). “カラゲナン”. In 渡邉信 (監). 藻類ハンドブック. エヌ・ティー・エス. pp. 749-753. ISBN 978-4864690027

- ^ 埋橋祐二 (2012). “寒天”. In 渡邉信 (監). 藻類ハンドブック. エヌ・ティー・エス. pp. 742-748. ISBN 978-4864690027

- ^ 大野正夫 (2002). “新しい海藻養殖”. 21世紀初頭の藻学の現況: 112-115.

- ^ Hehemann, J. H., Correc, G., Barbeyron, T., Helbert, W., Czjzek, M. & Michel, G. (2010). “Transfer of carbohydrate-active enzymes from marine bacteria to Japanese gut microbiota”. Nature 464: 908-915. doi:10.1038/nature08937.

- ^ Smith, J. E., Hunter, C. L. & Smith, C. M. (2002). “Distribution and reproductive characteristics of nonindigenous and invasive marine algae in the Hawaiian Islands”. Pacific Science 56: 299-315. doi:10.1353/psc.2002.0030.

- ^ 羽生田岳昭 (2012). “外来種としての海藻”. In 渡邉信 (監). 藻類ハンドブック. エヌ・ティー・エス. pp. 429-431. ISBN 978-4864690027

- ^ 廣瀬弘幸 (1972). 藻類学総説. 内田老鶴圃新社. p. 43. ISBN 978-4-7536-4052-2

- ^ Adl, S. M., Bass, D., Lane, C. E., Lukeš, J., Schoch, C. L., Smirnov, A., ... & Cárdenas, P. (2019). “Revisions to the classification, nomenclature, and diversity of eukaryotes”. Journal of Eukaryotic Microbiology 66: 4-119. doi:10.1111/jeu.12691.

- ^ Cavalier-Smith, T. (1981). “Eukaryote kingdoms: seven or nine?”. BioSystems 14: 461–481. doi:10.1016/0303-2647(81)90050-2.

- ^ Gawryluk, R. M., Tikhonenkov, D. V., Hehenberger, E., Husnik, F., Mylnikov, A. P. & Keeling, P. J. (2019). “Non-photosynthetic predators are sister to red algae”. Nature 572: 240-243. doi:10.1038/s41586-019-1398-6.

- ^ 井上勲 (2006). 藻類30億年の自然史 -藻類からみる生物進化-. 東海大学出版会. ISBN 4-486-01644-0

- ^ Butterfield, N.J. (2000). “Bangiomorpha pubescens n. gen., n. sp.: implications for the evolution of sex, multicellularity, and the Mesoproterozoic/Neoproterozoic radiation of eukaryotes”. Paleobiology 26: 386-404. doi:10.1666/0094-8373(2000)026<0386:BPNGNS>2.0.CO;2.

- ^ Bengtson, S., Sallstedt, T., Belivanova, V. & Whitehouse, M. (2017). “Three-dimensional preservation of cellular and subcellular structures suggests 1.6 billion-year-old crown-group red algae”. PLoS Biology 15: e2000735. doi:10.1371/journal.pbio.2000735.

- ^ Cohen, P. A., Macdonald, F. A., Pruss, S., Matys, E. & Bosak, T. (2015). “Fossils of putative marine algae from the Cryogenian glacial interlude of Mongolia”. Palaios 30: 238-247. doi:10.2110/palo.2014.069.

- ^ Yang, E. C., Boo, S. M., Bhattacharya, D., Saunders, G. W., Knoll, A. H., Fredericq, S., ... & Yoon, H. S. (2016). “Divergence time estimates and the evolution of major lineages in the florideophyte red algae”. Scientific Reports 6: 21361. doi:10.1038/srep21361.

- ^ 鈴木 雅大 (2019) 紅藻類. 日本産海藻リスト. 生きもの好きの語る自然誌. (2019年10月11日閲覧)

- ^ a b c d Saunders, G.W. & Hommersand, M.H. (2004). “Assessing red algal supraordinal diversity and taxonomy in the context of contemporary systematic data.”. Am. J. Bot. 91: 1494-1507. doi:10.3732/ajb.91.10.1494.

- ^ Fritsch, F.E. (1945). The structure and reproduction of algae, vol 2. University Cambridge Press, Cambridge. pp. 939

- ^ a b c Yoon, H.S., Muller, K.M., Sheath, R.G., Ott, F.D. & Bhattacharya, D. (2006). “Defining the major lineages of red algae (Rhodophyta)”. J. Phycol. 42: 482-492. doi:10.1111/j.1529-8817.2006.00210.x.

- ^ a b Qiu, H., Yoon, H. S. & Bhattacharya, D. (2016). “Red algal phylogenomics provides a robust framework for inferring evolution of key metabolic pathways”. PLoS Currents 8. doi:10.1371/currents.tol.7b037376e6d84a1be34af756a4d90846.

- ^ a b c d Muñoz-Gómez, S. A., Mejía-Franco, F. G., Durnin, K., Colp, M., Grisdale, C. J., Archibald, J. M. & Slamovits, C. H. (2017). “The new red algal subphylum Proteorhodophytina comprises the largest and most divergent plastid genomes known”. Current Biology 27: 1677-1684. doi:10.1016/j.cub.2017.04.054.

- ^ Yoon, H.S., Zuccarello, G.C. & Bhattacharya, D. (2010). “Evolutionary history and taxonomy of red algae”. In Seckbach, J. & Chapman, D.J.. Red Algae in the Genomic Age. Springer, Netherlands. pp. 25-42. ISBN 978-90-481-3794-7

- ^ Müller, K.M., Lynch, M.D., & Sheath, R.G. (2010). “Bangiophytes: from one class to six; where do we go from here?”. In Seckbach, J. & Chapman, D.J.. Red Algae in the Genomic Age. Springer, Netherlands. pp. 241-259. ISBN 978-90-481-3794-7

- ^ a b 鈴木 雅大 (2010) 原始紅藻綱は6綱に分けられた. 生きもの好きの語る自然誌.

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- 鈴木雅大 (2020年8月24日). “紅藻植物門 Phylum Rhodophyta”. 写真で見る生物の系統と分類. 生きもの好きの語る自然誌. 2022年1月9日閲覧。

- 鈴木雅大 (2021年10月29日). “紅藻類”. 日本産海藻リスト. 生きもの好きの語る自然誌. 2022年1月9日閲覧。

- “紅藻写真図鑑”. 海藻・海草標本図鑑. 千葉大学海洋バイオシステム研究センター 銚子実験場. 2022年1月8日閲覧。

- “紅藻”. 海藻・海草写真. 三重大学生物資源学部藻類学研究室. 2022年1月8日閲覧。

- “紅藻”. ねこのしっぽ -小さな生物の観察記録-. 2022年1月8日閲覧。

- “紅色植物門”. 藻類画像データ. 筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室. 2022年1月8日閲覧。

- “紅色植物”. 光合成事典. 日本光合成学会. 2022年1月8日閲覧。

- “Rhodophyta”. Tree of Life. 2022年1月8日閲覧。 (英語)

- Phylum: Rhodophyta. AlgaeBase. (英語) (2019年10月11日閲覧)