「教皇領」の版間の差分

m Bot作業依頼: かつて存在した国家カテゴリ関連の改名に伴う修正 (Category:かつてイタリアに存在した国家) - log |

|||

| 222行目: | 222行目: | ||

[[Category:教皇権の歴史|*]] |

[[Category:教皇権の歴史|*]] |

||

[[Category:バチカン]] |

[[Category:バチカン]] |

||

[[Category:イタリアに存在した国]] |

[[Category:かつてイタリアに存在した国家]] |

||

[[Category:ラツィオの歴史]] |

[[Category:ラツィオの歴史]] |

||

[[Category:エミリア=ロマーニャの歴史]] |

[[Category:エミリア=ロマーニャの歴史]] |

||

2020年7月18日 (土) 09:37時点における版

- 教皇領

- Stato Pontificio

Status Pontificius -

←

752年 - 1870年  →

→ →

→

(国旗) (国章)

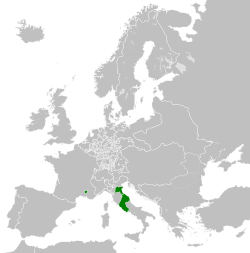

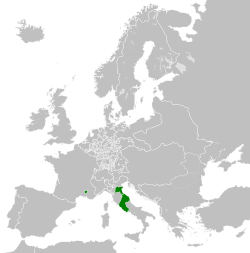

1789年の教皇領-

公用語 ラテン語

イタリア語首都 ローマ 通貨 en:Papal States scudo(-1866年)

en:Papal States lira(1866年-1870年)現在  バチカン

バチカン イタリア

イタリア

教皇領(きょうこうりょう、ラテン語:Status Pontificius, イタリア語:Stato Pontificio)は、ローマ教皇あるいはローマ教皇庁の支配していた領土である。歴史的には国家としての体裁も持ったため、教皇国、教皇国家とも呼ばれる。

歴史

前史

教皇権の成立

教皇国家あるいは教皇領と呼ばれる教皇の世俗支配の形成過程を概観する。ローマ司教の優位性はイエスの言葉に求められた。イエスはペテロに向かって、「汝はペテロである。私はこの岩(ペテロ)の上に私の教会を建てよう」と言ったという。ペテロが最初のローマ司教であったことは、ローマ司教こそが教会の本体であるということを指していると受け取ることもできる。ペテロはイエスから「天国の鍵」を預けられたとされた。「『わたしも言っておく。あなたはペトロ。わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てる。陰府の力もこれに対抗できない。わたしはあなたに天国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは、天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは、天上でも解かれる』」[1]。

教権の上昇に最も貢献したのはレオ1世で、455年にヴァンダル族がローマを攻撃したときに、その王ゲイセリクスと交渉してローマの略奪を防いだ。このころから「教皇(パパ)」という称号はローマ司教だけに特別に認められるものであるという観念がヨーロッパ世界に定着していった。

4世紀の教皇シリキウスはテサロニカ主教を教皇代理に任命して、ダキアとマケドニアへの指導権を獲得し、ボニファティウス1世は改めてこれを皇帝ホノリウスに認めさせている。

グレゴリウス1世による司教座支配

5世紀前半には教皇の権威はイタリア・ガリア・ヒスパニア・アフリカ・イリュリクムに及んだ[2]。ところが東ローマ帝国に結びついたことで、東方の神学論争が西方に持ち込まれ、神学論争に介入する皇帝の姿勢は不満の種となり、北イタリアの大主教が教皇の影響から離脱する動きを示し、ガリアとイベリア半島でも分離傾向が見られた。イタリア半島にランゴバルド族が侵入すると、グレゴリウス1世はフランク王国と友好的な関係を結んだ。分離傾向を示す西方諸地域の司教たちに対して、グレゴリウス1世は教皇がそれらの上位にあることを繰り返し強調した。司教は当時すでに有力な世俗領主となりつつあり上層階級には司教座を熱望する動きがあった[3][4]。その結果、明らかにふさわしくない候補者や若すぎる候補者が司教選挙に立つようになった[3]。

グレゴリウス1世は、ナポリ司教を解任し、メリタ司教を降格し、タレントゥム・カリャリ・サロナの高位聖職者を批判し、司教座に対する支配を徹底した[5]。ブルンヒルドによるテウデリク2世・テウデベルト2世の摂政期に起こった数々のガリア教会の醜聞に、グレゴリウスは諫言を書き送ったが、実を結ぶことはなかった[6]。グレゴリウス1世はビザンツ皇帝であるマウリキウス帝やフォカス帝に宛てた書簡では、自らへりくだって敬意を表しているが、メロヴィング朝の君主へ宛てた手紙では、彼らを厳しく叱責し高圧的な態度を取っている[7]。この当時のガリア教会は完全にメロヴィング朝の「領邦教会」と化していたからである[8]。

ビザンツ帝国に対しては一定程度の影響力を行使したが、従来教皇の指導権が及んでいたイリュリクムでは教義に関しても無力であった[6]。ローマ教皇のイリュリクムに対する管轄権は最終的にグレゴリウス3世時代の732年、ビザンツ皇帝レオーン3世によってコンスタンティノープル総主教の手に移された[9]。

グレゴリウス1世は正統信仰の拡大に熱心で、ブリテン島への伝道を組織し、このアングロ・サクソン人への布教は順調な成果を上げ、カンタベリー大司教区が設けられ布教の拠点となった。ブリテン島はこののち北ヨーロッパにおける有力な布教拠点となり、たとえばカール大帝の時代にはアングロ・サクソン人の伝道者たちが、大帝のガリアの宮廷で、キリスト教文化の興隆に多大な貢献をするまでになっていた。またアリウス派の牙城であった西ゴート王国のカトリックへの改宗に成功した。

成立

イエスはペテロに天国の鍵を預けたとされ、彼が最初のローマ司教となったことで、彼の後継者であるローマ司教にその権威が受け継がれているという観念が広まった。ローマ教皇はこの鍵を自身のシンボルとして用いている

476年(480年)に西ローマ帝国が滅亡した後、都市やその領土等のローマ教皇への寄進によって教皇のものとなっていた領地というものは存在したが、後に教皇領となった地域は古代末期から中世初期には東ゴート王国、それを滅ぼした東ローマ帝国のラヴェンナ総督府、ついで6世紀にイタリアに侵入して東ローマ領を侵食したランゴバルド人のランゴバルド王国などが支配していた。こうした中、732年にカロリング家のカール・マルテルが、ランゴバルド王国と同盟して、トゥール・ポワティエ間の戦いでウマイヤ朝の侵入を食い止めた。さらに、その後、カール・マルテルは土地を貸与する封建制度で騎兵隊を創設した。

ピピンの寄進

フランク王国でメロヴィング朝の君主に替わってカロリング家が実権を握るようになると、教皇とカロリング家は接近し非常に親密な関係を結ぶようになった。

ランゴバルド王国を牽制したかった教皇ザカリアスは、751年に名目だけの王と成り下がっていたフランク王国(メロヴィング朝)のキルデリク3世を廃し、カロリング家のピピン3世の王位簒奪を支持してカロリング朝が創設された。本格的に教皇領が世俗の国家のように成立するのは、翌752年にこの国王ピピン3世(小ピピン)がランゴバルド王国から奪ったイタリアの領土を寄進してからである。この時期ラヴェンナ大司教は東ローマ皇帝の利益を代弁し、ローマ教皇と北イタリアの教会の管轄権を争っていた。ピピン3世はランゴバルド族を討伐すると、ラヴェンナを征服し、ローマ教皇に献じ(ピピンの寄進)、教皇の世俗的領土として教皇領が形成された。カトリック教会の中心であるローマ教皇庁が領土をもったことは、精神的な存在であるはずの教会の世俗化につながった。

つづく教皇ステファヌス3世はガリアのピピン3世の宮廷に自ら赴き、フランク王国がイタリアの政治状況へ介入するという約束と引き替えに、ピピン3世の息子カールとカールマンに塗油の秘蹟を施した。

カール大帝の寄進とフランク・ローマ皇帝

773年に教皇ハドリアヌス1世は、ランゴバルド王国によってローマを脅かされていたが、ピピン3世の跡を継いだカール1世(カール大帝)に援軍を要請し、774年にランゴバルド王国は滅亡した(Langobardenfeldzug)。カール大帝も教皇にローマを中心とした中部イタリアを献じた。ハドリアヌス1世は『偽イシドールス法令集』中の『コンスタンティヌス帝の寄進状』を持ち出して、イタリア全土が教皇の支配に服するようになることをカール大帝に要望した。

教皇レオ3世は800年、カール1世をローマに招いて、ローマ皇帝の冠をカールに授け、彼に「西ローマ皇帝」の地位を与えた。この場合の「西ローマ」はイタリア半島と西ヨーロッパ内陸部、ガリアとゲルマニア(理念上はヒスパニアとブリタニアも含む)を指す領域的な用語で、かつての東西分裂時代の西ローマ帝国とは基本的に異なり、その支配者に注目すれば「カロリング帝国」もしくは「フランク帝国」となる。かくして西ローマ帝国が事実上復活し、フランク国王である西ローマ皇帝は西地中海においてキリスト教世俗国家を代表することとなった。欧州の大実力者フランク王国とローマ教皇が提携することによって、東方教会と東ローマ帝国やイスラム帝国に対抗できる体制が整った。

教皇は教皇国家といえるような世俗的な領土を持っていたとはいえ、基本的には教皇領も帝国の一部で皇帝から独立していたわけではない。しかし、教皇は東ローマ帝国のコンスタンティノープル総主教とは異なり、皇帝の官僚であることはなく、教皇選挙によって皇帝の承認を必要とせずに選ばれたのであって、教皇選任に対する皇帝の統制は制度としては介在することはなかった。またカール大帝が帝冠を教皇から与えられたことは、のちに世俗君主が皇帝を名乗るのに教皇の承認を必要とするという観念につながり、教皇に優位性を与える根拠となった。

しかし、カール大帝の没後にフランク王国が三分裂し、843年のヴェルダン条約で西フランク王国(フランス王国)と東フランク王国が欧州の大国となった。

ローマ教皇ニコラウス1世とコンスタンディヌーポリ総主教フォティオス1世とがフィリオクェ問題を巡って、863年に「フォティオスの分離」(863年-867年)と呼ばれる東西教会の対立状態に陥った。東ローマ帝国の皇帝バシレイオス1世はフォティオス1世を罷免して対立を解消した。

神聖ローマ帝国の誕生

教皇ヨハネス12世は、教皇領拡大政策で周辺国と争いが絶えなかったが、東フランク王国の国王オットー1世に救援を要請し、窮地を脱した。ヨハネス12世は、962年にオットー1世にローマ皇帝の帝冠を与え(神聖ローマ帝国)、この見返りとしてオットー大帝は教皇領を保障した。

教皇派と皇帝派

その後、神聖ローマ皇帝やシチリア王がしばしばイタリア支配を目指して教皇領に侵攻することがあった。 1254年に教皇の意を受けたフランス王ルイ9世の弟、シャルル・ダンジュー(カルロ1世)が神聖ローマ帝国ホーエンシュタウフェン朝を滅亡させると、それ以降は教皇領は安泰となった。

アヴィニョン捕囚と教会大分裂

しかし、教皇のアヴィニョン捕囚(1309年 - 1377年)が起こると、教皇による教皇領への支配が弱まり、各地を支配する代官が僭主(シニョリーア)として独立君主のように振舞うようになった。

イタリア戦争

教皇アレクサンデル6世(1492年 - 1503年)は、庶子チェーザレ・ボルジアを用いて教皇領の再統一を進めた。ユリウス2世(1503年 - 1513年)の時代以降、フランスやスペイン、オーストリアの圧力を受けながらも、教皇領は国家としての機能を持つようになった。17世紀に教皇領は最大となった。

三十年戦争

三十年戦争(1618年 - 1648年)で神聖ローマ帝国が敗れ、ヴェストファーレン体制(1648年 - 1789年[10])下でヨーロッパの小邦にも主権が認められるようになった為、教皇権力は衰微した。

パリ外国宣教会創設とアジア布教

教皇アレクサンデル7世の支援のもと、イエズス会士アレクサンドル・ドゥ・ロードがアジア布教に出発させ、これが事実上のパリ外国宣教会創設とされている。

ピニョー・ド・ベーヌは、グエン・アイン(阮福暎)へフランスの支援を与え、西山朝と戦わせた。コーチシナ戦争、トンキン戦争、清仏戦争を経て、1887年にフランス領インドシナが成立。

フランス革命およびナポレオン時代

フランス革命は、カトリック教会全般にとってと同様、教皇座の現世の領域にとって悲惨な状況をもたらした。1791年に、コンタ・ヴネサンおよびアヴィニョンがフランスによって併合された。その後1796年、ナポレオン1世を司令官とするフランス軍のイタリア侵略により、教皇領公国は併呑され、チザルピーナ共和国の一部となった。2年後の1798年、教皇領全体がローマ共和国の樹立を宣言したフランス軍によって侵略された。教皇ピウス6世は1799年にフランスで幽閉中に没した。教皇領は1800年6月に復活し、教皇ピウス7世が戻ったが、1808年に再度フランスが侵略し、この時には教皇領の残りがフランス領に併合され、ティブル県およびトラジメーヌ県とされた。1814年にナポレオン体制が倒れたことにより、教皇領はウィーン会議で復活した。

国民国家イタリアの勃興と教皇領の終焉

近代国家誕生の激動(1820年の革命、1830年の革命、1848年革命、イタリア統一運動)により教皇領は縮小させられていった。

1859年、オーストリア帝国からの第2次イタリア独立戦争で、サルデーニャ王国はナポレオン3世と同盟し、ソルフェリーノの戦いでサルデーニャ・フランス連合軍はオーストリア軍に勝利した[11]。しかし、ロマーニャ・トスカーナなどイタリア各地で教皇支配からサルデーニャ王国への合併運動が展開すると、フランス国内のカトリック派も戦争に冷淡であり、またプロイセンも干渉の気配を見せたことなどから、ナポレオン3世はサルデーニャ王国に黙ってオーストリアとヴィッラフランカで単独で講和して、オーストリアがヴェネト州を保持して、トスカーナなど亡命君主の復位も約束された[11]。フランスの単独講和にサルデーニャ王国は戦争継続を希望したが、やむなく容認し、仮条約に署名した[11]。1860年、ナポレオン3世はサヴォイとニースのフランスへの割譲を条件に、サルデーニャ王国による中部イタリア併合を承認した[11]。1860年4月、共和主義者ガリバルディ率いる義勇軍赤シャツ隊が両シチリア王国を滅ぼしてローマに進軍したが、サルデーニャ王国は赤シャツ隊によるローマ制圧を恐れ、先んじて教皇領とナポリ王国軍を撃破した[11]。やむなくガリバルディは征服した南イタリアをサルデーニャ王ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世に献上し、両者は並んでローマに入城した[11]。1861年に、ローマとヴェネト州をのぞくイタリア王国がヴィットーリオ・エマヌエーレ2世イタリア王の下に成立した[11]。

1866年、プロイセン・オーストリア戦争で、イタリアはプロイセンと同盟を結んで参戦するが、イタリア軍は指揮官の党派的反目で機動的作戦が妨げられ、敗戦を重ねた[11]。プロイセンはイタリアに無通告でオーストリアと休戦し、イタリアは国民的恥辱のうちにあったが、ヴェネト州を回収できた[11]。

1867年フランス軍がローマを撤退する[* 1]と、反教皇派のガリバルディがローマ占領を試みるが、再派遣されたフランス軍によって撃破され、その後もフランス軍はローマに駐留した[11]。

1870年9月、プロイセン=フランス戦争のセダンの戦いでフランスが降伏すると、イタリア王国は共和主義者マッツィーニ派によるローマ奪回に先んじて、イタリア軍は9月19日に簡単な砲撃戦の後、ローマを占領した[12]。教皇は教皇の世俗権力の廃棄に関与するすべてのものを破門にすると宣告したが、10月2日の住民投票では、ローマのイタリア王国への併合が圧倒的に賛成され、可決した[12]。翌1871年5月、イタリア王国は教皇保障法(Legge delle Guarentigie)を制定し、教皇は反対したが、政府は一方的に成立させ、イタリア統一を完成させた[12]。これにより、教皇領は完全に消滅した。1871年には、イタリアの首都がローマに移された。

影響

以降、教皇ピウス9世は自らを「バチカンの囚人」(1870年 - 1929年)と呼び、数代(レオ13世、ピウス10世、ベネディクトゥス15世)にわたってイタリア政府との交渉を拒否した。ピウス11世の時代にイタリア政府とバチカンの間での和解が模索され、1929年にラテラノ条約が締結され、世界最小の独立国「バチカン市国」が成立した。

脚注

注釈

出典

- ^ 新共同訳、「マタイによる福音書」16.18-19。

- ^ 尚樹啓太郎 1999, pp. 106–107.

- ^ a b William 1902, p. 52.

- ^ H・I・マルー 1996, p. 438.

- ^ William 1902, pp. 52–53.

- ^ a b William 1902, p. 53.

- ^ H・I・マルー 1996, p. 434.

- ^ M・D・ノウルズ 1996.

- ^ 尚樹啓太郎 1999, p. 5.

- ^ 1789年8月26日の人間と市民の権利の宣言まで、もしくは1803年のナポレオン戦争まで。

- ^ a b c d e f g h i j k 森田 イタリア史,p.153-159.

- ^ a b c 森田 イタリア史,p.164-166.

参考文献

- 尚樹啓太郎 『ビザンツ帝国史』 東海大学出版会、1999年。

- H・I・マルー 『教父時代』2、上智大学中世思想研究所訳、平凡社〈平凡社ライブラリー, 168 . キリスト教史〉、1996年。

- M・D・ノウルズ 『中世キリスト教の成立』3、上智大学中世思想研究所訳、平凡社〈平凡社ライブラリー, 174 . キリスト教史〉、1996年。

- William, Barry (1902). The Papal Monarchy from St. Gregory the Great to Boniface VIII. T. Fisher Unwin.

- 森田鉄郎 著「第1編 イタリア史」、井上幸治 編『南欧史』山川出版社〈世界各国史5〉、1957年3月。

関連項目

- バチカン市国 (世界遺産)

- バチカン

- カステル・ガンドルフォ - 別荘ガンドルフォ城がある。

- サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂 - ローマ市にある。

- ポンテコルヴォ - イタリア統一まで南イタリアに所在した教皇領の飛び地

- ベネヴェント - イタリア統一まで南イタリアに所在した教皇領の飛び地

- 教皇領海軍