「トゥールーン朝」の版間の差分

CommonsDelinker (会話 | 投稿記録) 「Fatimid_flag.svg」 を 「Rectangular_green_flag.svg」 に差し替え(CommonsDelinkerによる。理由:File renamed: incorrect name: Green is a Shi'ite colour, but the Fatimids used white) |

|||

| (13人の利用者による、間の31版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{出典の明記|date=2016年7月}} |

|||

{{基礎情報 過去の国 |

{{基礎情報 過去の国 |

||

|略名 = |

|略名 = |

||

| 10行目: | 9行目: | ||

|次代1 =アッバース朝 |

|次代1 =アッバース朝 |

||

|次旗1 =Flag_of_Afghanistan_pre-1901.svg |

|次旗1 =Flag_of_Afghanistan_pre-1901.svg |

||

|次代2 = |

|次代2 = |

||

|次旗2 = |

|次旗2 = |

||

|次代3 = |

|次代3 = |

||

|次旗3 = |

|次旗3 = |

||

|国旗画像 = |

|国旗画像 = |

||

|国旗リンク = <!--「"略名"の国旗」以外を指定--> |

|国旗リンク = <!--「"略名"の国旗」以外を指定--> |

||

| 26行目: | 25行目: | ||

|国歌名 = |

|国歌名 = |

||

|国歌追記 = |

|国歌追記 = |

||

|位置画像 = |

|位置画像 =Tulunid Emirate 868 - 905 (AD).PNG |

||

|位置画像説明 =トゥールーン朝の版図 |

|位置画像説明 =現代の[[アラブ世界]]の国境とトゥールーン朝の版図 |

||

|公用語 =[[アラビア語]]、[[ |

|公用語 =[[フスハー#古典アラビア語|アラビア語]](大多数)、 [[テュルク語]](軍隊) |

||

|首都 = |

|首都 ={{仮リンク|アル=カターイ|en|al-Qata'i}} |

||

|元首等肩書 =[[アミール]] |

|元首等肩書 =[[アミール]] |

||

|元首等年代始1 =[[868年]] |

|元首等年代始1 =[[868年]] |

||

|元首等年代終1 =[[884年]] |

|元首等年代終1 =[[884年]] |

||

|元首等氏名1 = |

|元首等氏名1 =[[アフマド・ブン・トゥールーン]](初代) |

||

|元首等年代始2 =[[884年]] |

|元首等年代始2 =[[884年]] |

||

|元首等年代終2 =[[896年]] |

|元首等年代終2 =[[896年]] |

||

|元首等氏名2 ={{仮リンク|フマーラワイフ|en|Khumarawayh ibn Ahmad ibn Tulun}}(第2代) |

|元首等氏名2 ={{仮リンク|フマーラワイフ・ブン・アフマド・ブン・トゥールーン|en|Khumarawayh ibn Ahmad ibn Tulun}}(第2代) |

||

|元首等年代始3 =[[896年]] |

|元首等年代始3 =[[896年]] |

||

|元首等年代終3 =[[896年]] |

|元首等年代終3 =[[896年]] |

||

|元首等氏名3 ={{仮リンク|アブー・アサーキリ・ジャイシュ|en|Abu 'l-Asakir Jaysh ibn Khumarawayh}}(第3代) |

|元首等氏名3 ={{仮リンク|アブー・アサーキリ・ジャイシュ・ブン・フマーラワイフ|en|Abu 'l-Asakir Jaysh ibn Khumarawayh}}(第3代) |

||

|元首等年代始4 =[[896年]] |

|元首等年代始4 =[[896年]] |

||

|元首等年代終4 =[[904年]] |

|元首等年代終4 =[[904年]] |

||

|元首等氏名4 =[[ハールーン・ |

|元首等氏名4 =[[ハールーン・ブン・フマーラワイフ]](第4代) |

||

|元首等年代始5 =[[904年]] |

|元首等年代始5 =[[904年]] |

||

|元首等年代終5 =[[905年]] |

|元首等年代終5 =[[905年]] |

||

|元首等氏名5 =[[シャイバーン・イブン・アフマド・イブン・トゥールーン|シャイバーン・ |

|元首等氏名5 =[[シャイバーン・イブン・アフマド・イブン・トゥールーン|シャイバーン・ブン・アフマド・ブン・トゥールーン]](最後) |

||

|面積測定時期1 = |

|面積測定時期1 = |

||

|面積値1 = |

|面積値1 = |

||

| 79行目: | 78行目: | ||

|注記 = |

|注記 = |

||

}} |

}} |

||

<!--{{History of the Turks pre-14th century}}--> |

|||

'''トゥールーン朝'''(トゥールーンちょう、{{Lang-ar|الطولونيون|lit=}})は{{仮リンク|中世エジプト|label=イスラーム期エジプト|en|Egypt in the Middle Ages}}と{{仮リンク|ビラード・アッ=シャーム|en|Bilad al-Sham}}([[歴史的シリア|シリア]])における初の独立王朝<ref>'' The Emergence of Muslim Rule in India: Some Historical Disconnects and Missing Links'', Tanvir Anjum, '''Islamic Studies''', Vol. 46, No. 2 (Summer 2007), 233.</ref>。868年から905年まで独立を維持したが、[[イスラム教|イスラーム]]の中央政権である[[アッバース朝]]の[[カリフ]]政府によって打ち破られ支配地は回収された。 |

|||

'''トゥールーン朝'''(<!--トゥールーンちょう、-->[[アラビア語]] : '''الطولونيون''' al-Tūlūnīyūn)は、[[エジプト]]および[[シリア]]を支配した[[イスラム王朝]]([[868年]] - [[905年]])。 |

|||

9世紀後半、アッバース朝の内乱は帝国の周縁地域の支配を弛緩させ、868年に「テュルク人」の将軍[[アフマド・ブン・トゥールーン]]が自身の独立政権をエジプトに確立した。ついで彼はアッバース朝中央政府から名分上も自治を認められた。彼の治世中(868年-884年)とその後継者たちの治世の間に、トゥールーン朝の勢力は[[ヨルダン地溝帯]]、さらに[[ヒジャーズ]]、[[キュプロス島]]、[[クレタ島]]に広がった。アフマドの地位は息子のフマーラワイフ(Khumarawayh)に継承された。彼は中東における軍事的、外交的なキーパーソンとして躍り出た。アッバース朝はトゥールーン朝が合法的な統治者であることを承認したが、同時にアッバース朝の宗主権下にあるという形式を認めた。フマーラワイフ以降の[[アミール]]たちは無力であり、中央アジア系および黒人[[イスラームと奴隷制|奴隷]]の兵士が国政を左右することを許した。905年にはトゥールーン朝はアッバース朝に抵抗することはできなくなっており、エジプトとシリアの対するカリフの直接支配が回復された<ref name = Britannica>"[http://www.britannica.com/eb/article-9073737/Tulunid-Dynasty Tulunid Dynasty]." ''Encyclopædia Britannica''</ref><ref name="EI1"/>。 |

|||

== 概要 == |

|||

始祖{{仮リンク|アフマド・イブン・トゥールーン|en|Ahmad ibn Tulun}}は、[[アッバース朝]]に仕えた奴隷軍人トゥールーンを父にもつ[[マムルーク]]二世の軍人で、[[イラク]]の出身である。当時、豊かなエジプトを支配するために実入りの良いエジプト総督の地位はアッバース朝の中心であるイラクに住むマムルーク軍人の有力な[[アミール]](将軍)が就いていたが、アフマドは義父がエジプト総督であった関係から868年に総督の名代として直接エジプトに派遣され、総督代理に就任した。[[870年]]には[[アレクサンドリア]]の支配権も預けられて全エジプトを統治下におき、エジプトの首都[[フスタート]](現在の[[カイロ]])を拡張して[[イブン=トゥールーン・モスク]]を建設するなど盛んに建築事業を行ってエジプトの支配を固めた。やがて中央政府では義父が失脚するが、アフマドはその後もエジプトの支配力を握りつづけ、アッバース朝の宗主権を認める総督の地位のまま事実上の独立政権を樹立した。 |

|||

トゥールーン朝時代は経済的、また行政的・文化的な再編の時代であった。アフマド・ブン・トゥールーンは税制を変更し、商人のコミュニティと足並みを揃えた。彼はまたトゥールーン朝の軍隊を確立した。首都は[[フスタート]]から{{仮リンク|アル=カターイ|en|al-Qata'i}}へと遷された。アル=カターイには[[イブン・トゥールーン・モスク]]が建設された。 |

|||

トゥールーン朝はエジプトの豊かな富を背景に[[テュルク]]系マムルークや[[黒人]]からなる奴隷軍人を徴募して軍事力を蓄え、[[877年]]にはアッバース朝の支配力後退に乗じて[[歴史的シリア|シリア]]に進軍、シリアから[[キリキア]]([[アナトリア半島]]南部)、[[ジャズィーラ]](現イラク北部)に至る広大な領域を併合した。アフマド・イブン=トゥールーンの死後、後を継いだ{{仮リンク|フマーラワイフ|en|Khumarawayh ibn Ahmad ibn Tulun}}は[[892年]]にカリフとの間で協定を結び、エジプトからアッバース朝へ上納を支払う代わりにこれらの広大な領域の支配を認められて、トゥールーン朝は最盛期を迎えた。しかし、フマーラワイフによる奢侈と活発すぎる建設事業、アッバース朝に対する貢納の負担からアフマドの時代に蓄えられた富が食いつぶされた。さらにアフマドの子孫の間での王位を巡る争いから政情が不穏になり、[[895年]]にはフマーラワイフが暗殺された。 |

|||

== 歴史 == |

|||

フマーラワイフの死後、シリア方面で[[シーア派]]勢力[[カルマト派]]による騒乱がおこると、トゥールーン朝は混乱を深め、ついにエジプト・シリアの直接支配回復を狙うアッバース朝の介入を受けた。905年、アッバース朝軍がエジプトを制圧、トゥールーン朝の王族をイラクに連れ去り、トゥールーン朝は滅びた。 |

|||

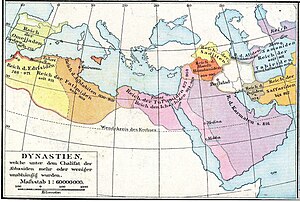

[[File:Fragmentation of the Abbasid Caliphate.jpg|thumb|right|300px|9世紀および10世紀の[[アッバース朝]]の断片化を示した地図。]] |

|||

トゥールーン朝の勃興と滅亡は[[イスラーム世界]]における[[地域主義]]の強まりを背景として起きた出来事であった。[[アッバース朝]]は{{仮リンク|サマッラーの無政府主義|label=政治的混乱|en|Anarchy at Samarra}}と普遍的な宗教上の正統性の喪失に苦しんでいた。一時的・地域的な範囲を超えたものにはならなかったが、既に[[コプト派]]キリスト教徒と[[アリー・イブン・アビー・ターリブ]]の信奉者たち({{仮リンク|アリー派|en|Alid}})による運動がエジプトでは起きていた。また、中央アジア系の軍司令官と[[バグダード]]による統治の間にも闘争があった。さらに、帝国の金融危機が拡大していた。これらの問題は全て、トゥールーン朝の支配の間にも繰り返された<ref name="EI1"/>。 |

|||

アッバース朝は不安定になっており、メッカに追放されていた{{仮リンク|アル=ムワッファク|label=アブー・アフマド(ブン・アル=ムタワッキル)・アル=ムワッファク|en|Al-Muwaffaq}}(891年死亡)を870年にイラク南部に対するアッバース朝の支配権を回復するために召喚した。しかし、すぐさま彼がアッバース朝の事実上の支配者となった。この混乱の結果として、アフマド・ブン・トゥールーンは自らの支配権を確立し拡大することに成功し、トゥールーン朝を成立させた。この政権はアッバース朝の中央政府の意思によってほとんど妨げられることなく地域的な支配権を振るうことができた。このようなトゥールーン朝の支配は、[[アグラブ朝]]や[[ターヒル朝]]のような9世紀のイスラーム世界の諸王朝と比較することができる<ref name="EI1"/>。 |

|||

== 系図 == |

|||

=== アフマド・ブン・トゥールーン === |

|||

{{main|[[アフマド・ブン・トゥールーン]]}} |

|||

アフマド・ブン・トゥールーンは、始め[[バグダード]]で組織されたほとんど中央アジアの「トゥルク」人からなる警備兵の一員であった。彼の父トゥールーンはイランで権力を持っていた[[サーマーン朝|サーマーン家]]からカリフへの貢物として贈られた奴隷([[グラーム]])軍人であった<ref name="清水2005p80">[[#清水 2005|清水 2005]], p. 80</ref><ref name="佐藤1991p78">[[#佐藤 1991|佐藤 1991]], p. 78</ref>。なお、ここで言う「トゥルク(''Turk'')」は言語系統の分類による現代の学術用語である[[テュルク人]]を指すものではない。当時のアラビア語文書において「トゥルク」という言葉は使用言語に関わらず中央アジア的な諸部族民を指して使用されていたと見られる<ref name="清水2005p80"/>。 |

|||

後に彼らは、[[ムウタスィム|アル=ムウタスィム]]によって{{仮リンク|アッバース朝時代のサマッラー|label=サマッラー|en|Abbasid Samarra}}が御所として整備されると、そこに落ち着いた。868/254年<ref>最初の数値は[[グレゴリオ暦]]の年号を示し、後の年号はイスラーム圏で用いられる[[ヒジュラ暦]]を示す。</ref>、アフマド・ブン・トゥールーンはカリフ、[[ムウタッズ|アル=ムウタッズ]]の代理人であるバーヤクバーク(Bāyakbāk、870/256死去)によって総督としてエジプトに派遣された<ref name="EI1">"Ṭūlūnids," ''Encyclopaedia of Islam''</ref>。アフマド・ブン・トゥールーンは独立したエジプト軍を組織し、エジプトとシリアの財政管理を引き継いだことで、速やかに金融・軍事におけるエジプト州における存在感を確立した。877年、貢物が不十分であったことから、アッバース朝の軍隊がアフマド・ブン・トゥールーン討伐に派遣された。彼はしかし、権力を維持し、その後シリアを奪取した<ref name = Britannica/>。 |

|||

彼は10年以上にわたる治世を経て、よく訓練された軍隊、堅牢な経済、国務を監督する経験豊かな官僚を残し、後継者に息子のフマーラワイフ(Ḵh̲umārawayh)を指名した。 |

|||

完全な自治権の下、税収をバグダードの[[カリフ]]に送り届ける必要がもはやなくなり、それを灌漑事業や海軍の建設に使用することが可能となった。これらは地域経済と貿易を大いに潤した。878年、[[ヨルダン地溝帯]]がトゥールーン朝の占領下に入った。トゥールーン朝の支配は北はアンチレバノン山脈のビザンツ帝国との国境の前哨地帯まで広がり、これによってエジプトをアッバース朝の攻撃から防御することが可能となった<ref>Lev, Yaacov, ''War and society in the eastern Mediterranean, 7th-15th centuries'', BRILL, 1997, pp.129-130</ref>。 |

|||

=== フマーラワイフ === |

|||

[[File:Tulunids 893.svg|thumb|right|300px|893年、フマーラワイフ統治下のトゥールーン朝の支配地。]] |

|||

アフマド・ブン・トゥールーンの死後、{{仮リンク|フマーラワイフ・ブン・アフマド・ブン・トゥールーン|en|Khumarawayh ibn Ahmad ibn Tulun}}が正統な後継者として支配権を握った。彼が直面した最初の試練はカリフ、[[アル=ムウタミド]]治世中の事実上のアッバース朝の支配者であったアル=ムワッファクが派遣したシリア侵攻軍の到来であった。フマーラワイフはまた、父の長年の盟友であったアフマド・ブン・ムハンマド・アル=ワシティー(Ahmad ibn Muhammad al-Wasiti)の離反と敵軍野営地への逃亡という事態にも対応しなければならなかった<ref name="EI1"/>。 |

|||

トゥールーン朝の若き支配者、フマーラワイフは政治的・軍事的に成功し、890年までにその権威をエジプトから北部イラクまで、さらに遠く北は[[タルソス]]まで及ぼすことに成功した。中東の政界の重要人物となった彼は、アッバース朝と2つの条約について交渉した。1つ目の条約は886年のもので、アル=ムワッファクがエジプトとシリアにおけるトゥールーン朝の支配を30年間認めるというものである。2つの目の条約は、892年にアル=ムウタティドに接触し、1つ目の条約の合意の内容を確認したものである。両方の条約はまた、トゥールーン朝の太守がバグダードに座すカリフ一族の臣下であることを確認することを希求していた<ref name="EI1"/>。 |

|||

その成功にもかかわらず、フマーラワイフの治世はまた王朝の終焉の舞台を整えた。財政の逼迫、政治紛争、そしてアッバース朝の動向の全てがトゥールーン朝の滅亡の原因となったであろう<ref name="EI1"/>。フマーラワイフはまた中央アジア系やサハラ以南の兵士たちに完全に依存していた。彼の治世において、トゥールーン朝のの財政と軍事は不安定化した<ref name = Britannica/>。 |

|||

=== 終焉 === |

|||

トゥールーン朝後期のアミールたちは全て、中央アジア系と黒人の兵士たちに頼って国事を行う無力な統治者であった<ref name = Britannica/>。 |

|||

フマーラワイフの息子、{{仮リンク|アブー・アサーキリ・ジャイシュ・ブン・フマーラワイフ|label=アブー・アサーキリ|en|Abu 'l-Asakir Jaysh ibn Khumarawayh}}(ジャイシュとしても知られる)は権力の座を得てから間もなくトゥールーン朝の軍隊によって896年に廃位され、兄弟の[[ハールーン・イブン・クマラワイ|ハールーン・ブン・フマーラワイフ]]が跡を継いだ。彼は8年間在位したが傾いた王朝を立て直すことはできず、アッバース朝の軍隊がシリアを奪回しエジプトに迫る中、904年に暗殺された。{{仮リンク|ムハンマド・ブン・スライマーン・アル=カーティブ|en|Muhammad ibn Sulayman al-Katib}}指揮下のアッバース朝の軍勢は、それを支援する{{仮リンク|タルソスのダミアノス|en|Damian of Tarsus}}指揮下の前線軍から派遣された海軍の支援を受けて侵攻した。ハールーンの後継者となった彼のおじの[[シャイバーン・イブン・アフマド・イブン・トゥールーン|シャイバーン・ブン・アフマド・ブン・トゥールーン]]は抵抗することができず、シャイバーンの治世と共にトゥールーン朝は終焉を迎えた<ref name = Britannica/>。 |

|||

== 文化 == |

|||

{{see also|{{仮リンク|アル=カターイ|en|al-Qata'i}}|イブン・トゥールーン・モスク}} |

|||

[[File:Kairo Ibn Tulun Moschee BW 7.jpg|thumb|left|220px|[[イブン・トゥールーン・モスク]]のミナレット。現存する最大のトゥールーン朝時代の建造物。]] |

|||

アフマド・ブン・トゥールーンは自身のための首都として元の首都[[フスタート]]の北に{{仮リンク|アル=カターイ|en|al-Qata'i}}を建設し、政府を置いた。この街の最大の目玉、かつ今日でも残されている特徴のの1つが[[イブン・トゥールーン・モスク]]であった。このモスクは{{仮リンク|アッバース朝時代のサマッラー|label=サマッラー|en|Abbasid Samarra}}様式で建てられた。この様式はアッバース朝のカリフがバグダードからサマッラーにk首都を移した時代に一般的なものであった。この様式は宗教的建造物に限られたものではなく、世俗的建造物でも用いられた。現存するトゥールーン朝時代の家屋は、サマッラー様式のストッコのパネルを保持している<ref>Behrens-Abouseif (1989)</ref>。 |

|||

フマーラワイフの治世は父の時代を上回る多額の出費がなされた。彼は豪勢な宮殿と庭園を自身と寵臣たちのために建設した。トゥールーン朝のエジプト人たちにとって、彼の「素晴らしい」青い目の獅子の宮殿はその浪費を示すものであった。フマーラワイフの厩舎は巨大であったため、市井で人気を集めた伝承によれば、彼は1度乗った馬には二度と乗らなかった。彼は王朝の富を使い果たしたが、同時に学問と詩のパトロンとなり豊かな文化的生活を奨励した。彼の食客で、その息子の教師を務めた文法学者がムハンマド・ブン・アブドゥッラーフ・ブン・ムハンマド・ムスリム(Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad Muslim、944年死亡)である。また、カーシム・ブン・ヤフヤー・アル=マルヤミー(Ḳāsim b . Yaḥyā al-Maryamī、929年死亡)によってフマーラワイフの戦場における勝利を称える賛辞が書きあげられた<ref name = Khumarawayh/>。 |

|||

最も近しい助言者、al-Ḥusayn ibn Ḏj̲aṣṣāṣ al-Ḏj̲awharīによる仲介を通じて、フマーラワイフは中世イスラーム史上最も重大な政略結婚の1つを成し遂げた。彼は自身の娘とバグダードのカリフ一族との結婚を提案した。このトゥールーン朝の公女カトル・アル=ナダー(Ḳaṭr al-Nadā)とアッバース朝の[[カリフ]]・[[ムウタディド|アル=ムウタディド]]の結婚は892年に実現した。この驚くべき結婚には、400,000から1,000,000[[ディナール]]と見積もられる持参金が伴っていた。この豪壮な結婚式はトゥールーン朝を崩壊させようとするアッバース朝の計略であったと考える人もいる。カトル・アル=ナダーの華やかな結婚の物語は、エジプトの人々の記憶の中で[[オスマン帝国領エジプト|オスマン帝国時代]]まで生き続け、年代記や民衆文学の中に記録されていた<ref name = Khumarawayh/>。この結婚の重要性はその例外性によって生じている。王室間の結婚という事象は、イスラーム史においては稀である<ref>Rizk, Yunan Labib.[http://weekly.ahram.org.eg/2006/784/chrncls.htm Royal mix] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130625135135/http://weekly.ahram.org.eg/2006/784/chrncls.htm |date=25 June 2013 }}. [[Al-Ahram Weekly]]. 2–8 March 2006, Issue No. 784.</ref>。花嫁の実家からの[[持参金]]という概念も同様にイスラームの結婚には無く、花婿が花嫁に送る[[マフル]]、または新郎かその家族が花嫁の実家に送る[[婚資]](bride price)が慣例であった<ref>Rapoport (2000), p. 27-8</ref>。 |

|||

== 軍事 == |

|||

その治世中にアフマド・ブン・トゥールーンはトゥールーン朝の陸軍と海軍を作り上げた。870年に[[パレスチナ地方|パレスチナ]]で総督イーサー・ブン・アル=シャーイフ(ʿĪsā ibn al-S̲h̲ayk̲h)が反乱を起こしたことによって、自立的な軍事力を確立する必要性が明らかとなった。このため、アフマド・ブン・トゥールーンは大規模な奴隷([[グラーム]])軍団を組織した。その総兵力は自由身分アラブ人が7,000人、グラーム兵士が24,000人、黒人奴隷兵士が45,000人であったという<ref name="佐藤1991p78"/>{{refnest|group="注釈"|佐藤 1991の説明ではマムルーク兵士が24,000人となっている<ref name="佐藤1991p78"/>。しかし、清水はイスラーム圏の奴隷軍人を一律にマムルークと呼称することの問題点を指摘し、イスラーム初期のマワーリーやアッバース朝期の奴隷軍人(グラーム)が後世の[[マムルーク朝]]の奴隷軍人([[マムルーク]])とは質的に異なるものであることを指摘している。この清水が佐藤 1991を引いて、「トゥールーン朝やサーマーン朝に大規模かつ体系的なグラーム軍団が存在したことはよく知られている<ref name="清水2005p80"/>」と描写しているため、ここではトゥールーン朝の奴隷兵士をグラームと呼ぶ。}}。フマーラワイフは多民族的陸軍を持つという父の政策を継続した。事実として彼の武威は、黒人のスーダン兵とギリシア人傭兵、そして[[トルキスタン]]から来た新たな軍隊によって強化されていた<ref name = Khumarawayh>"Ḵh̲umārawayh b. Aḥmad b. Ṭūlūn ," ''Encyclopaedia of Islam''</ref>。 |

|||

アフマド・ブン・トゥールーンはトゥールーン家周辺を警護する精鋭部隊を創設した。これらがトゥールーン軍の中核を形成し、その周囲に他のより大きな連隊が作られた。これらの軍隊はアフマド・ブン・トゥールーンの治世中には[[アフガニスタン]]のグール(G̲h̲ūr)地方から、そしてフマーラワイフの治世には地元のアラブ人から成ったと言われている。871年の式典でアフマド・ブン・トゥールーンは自分の軍隊に彼個人に対する忠誠を誓わせた。にもかかわらず、883年には最も高位の将軍Luʾluがアッバース朝へ亡命するという事件があった。アフマド・ブン・トゥールーンはその生涯を通じて、軍隊の忠誠の維持にあたって尽きることのないこの種の問題に直面し続けた<ref name = EI1/>。 |

|||

フマーラワイフもまたアル=ムフターラ(''al-muk̲h̲tāra'')と呼ばれる精鋭部隊を創設した。この部隊は[[ナイルデルタ]]東方の荒々しい[[ベドウィン]]によって構成された。これらの部族民に特権を与え優秀で忠実な護衛に変えることにより、エジプトとシリアの地域に平和がもたらされた。彼はまた、この戦略的に重要な地方に対する支配権を再度主張した。この連隊には1000人のスーダンの現地民も含まれていた<ref name = Khumarawayh/>。 |

|||

== 経済 == |

|||

アフマド・ブン・トゥールーンの治世中、エジプト経済は繁栄の中にあった。ナイル川の氾濫水位が高かったことの恩恵を受け、農業生産も高水準にあった。別の産業、特に[[繊維]]産業も繁栄した。統治に際し、アフマド・ブン・トゥールーンはバグダードのアッバース朝政府に税金を支払うことを拒否し、自らの自治権を主張した。彼はまた行政機構を再編し、商人のコミュニティと歩調を合わせ、税制を変更した。トゥールーン朝の下で農業インフラもまた修繕された。生産・投資・地中海全域における商業への参加での鍵となった分野は繊維産業、特に[[リネン]]であった(Frantz, 281-5)<ref name = EI1/>。トゥールーン朝時代に金融を司った官僚は[[:en:al-Madhara'i|al-Madhara'i]]家の人物によって率いられていた。 |

|||

=== 経済的自治 === |

|||

870年から872年の間、アフマド・ブン・トゥールーンはエジプトの財務管理についてより大きな権限を主張した。871年、[[ハラージュ]](人頭税)を管理下に置き、シリアの[[:en:thughur|thughūr]]でも同様の処置を取った。彼はまた、財務長官でアッバース朝の官僚エリートの1人であったイブン・アル=ムダッビル(Ibn al-Mudabbir)に勝利した<ref name = EI1/> |

|||

。 |

|||

アッバース朝の事実上の君主であったアル=ムワッファクはアフマド・ブン・トゥールーンの財政支配に悩まされていた。アル=ムワッファクは[[ザンジュの乱]]に対する戦費のためにエジプトからの収入を確保することを望んでいた(そして恐らくトゥールーン朝の財政的自治を制限した)。資金調達の必要が差し迫っていたことで、とても豊かなエジプトにバグダードの関心が向けられた<ref name = EI1/>。この状況によって、アル=ムワッファクが要求した資金を供出しなかったことを契機に、877年初頭、アフマド・ブン・トゥールーンを排除するための軍隊が派遣された<ref name = Ahmad>"Aḥmad b. Ṭūlūn" ''Encyclopaedia of Islam''</ref>。軍の派兵にもかかわらず、アフマド・ブン・トゥールーンは少なくとも2度、贈り物を添えて収益から相当の金額をアッバース朝の中央政府に送金した<ref name = EI1/>。アフマド・ブン・トゥールーンの息子、フマーラワイフの時代、アッバース朝は正式にトゥールーン朝と条約を締結した。この条約によって敵対関係は集結し、トゥールーン朝からアッバース朝への貢納の支払いが再開された。財務に関する条項は886年のアル=ムワッファクとの最初の条約で作られた。アル=ムワッファクの子、アル=ムウタディドとの第2の条約によって、最初の条約における政治的文言が再確認された。規定ではトゥールーン朝は毎年300,000ディナール(この数字は不正確かもしれないが)を支払うことになっていた<ref name = Khumarawayh/>。 |

|||

=== トゥールーン朝の行政 === |

|||

エジプトにおけるトゥールーン朝の行政は複数の特筆すべき特徴を持っていた。その形態は高度に中央集権的で、権力の行使において「非情(pitiless)」であった。トゥールーン朝の政権はまた、エジプトの商業的・宗教的・社会的なエリートたちによって支えられていた。全体としてこの政権は強力な商人のコミュニティの財政的・外交的支援に依存していた。例えば、エジプトの商業コミュニティの指導的人物であったMaʿmar al-Ḏj̲awharīは、アフマド・ブン・トゥールーンに資本家(financier)として仕えた<ref name = EI1/>。 |

|||

トゥールーン朝の政権はまた、政治的安定を維持することで経済的な繁栄をつづけた。これはエジプトにとって[[wikit:不可欠|不可欠]]であった。上エジプトにおける孤立したコプト人とアラブの遊牧民の諸反乱は王朝の権力にとって脅威となることはなく、これらは実際にはより能率的なトゥールーン朝の財務慣行に対する反応であった。経済はトゥールーン朝以前と、トゥールーン朝時代の間に導入された改革双方によって強化されていた。これらによって税の査定と収集のシステムに変更が加えられていた。また、[[徴税請負]]の利用も拡大した。これはこの時代の新興土地保有エリートの源泉であった<ref name = EI1/>。アフマド・ブン・トゥールーンの農地・行政の改革によって、重税にもかかわらず農民たちが熱心に土地を耕すよう労働意欲を向上された。彼はまた、政府官吏たちが個人的な利得を要求することをやめさせた<ref name = Ahmad/>。 |

|||

アフマド・ブン・トゥールーン統治下の政権の最後の特徴の1つは、バグダードへ収入の大部分を流出させるという慣行を取りやめたことであった。変わって、彼はエジプトの地方に利益をもたらすための計画を作り始めた<ref name = Ahmad/>。 |

|||

=== 大規模な財政支出 === |

|||

フマーラワイフは父から安定した[[政治]]と豊かな経済を継承した。若きフマーラワイフが地位を継承した時、王の金庫(The treasury)には1,000,000ディナールの富があった。フマーラワイフが896年に殺害されたとき、この金庫は空になっており、ディナールの価値は3分の1に下落していた。この財政的な悲劇は部分的には彼の贅沢が原因であったが、同時に忠誠心を得るために富をバラまいたことも原因であった<ref name = Khumarawayh/>。 |

|||

フマーラワイフは父と異なり、贅沢の中で過ごした。例えば彼は娘のカトル・アル=ナダーが892年にアッバース朝のカリフ、[[アル=ムウタディド]]と結婚する際に400,000から1,000,000ディナールという途方もない持参金を与えた。これは一部の学者によって、トゥールーン朝の財政を悪化させようとしたアッバース朝による策略であるという推測がされている<ref name = EI1/>。 |

|||

== 歴代アミールの一覧 == |

|||

{| width=100% class="wikitable" |

|||

! style="background-color:#F0DC82" width=9% | 称号 |

|||

! style="background-color:#F0DC82" width=9% | 個人名 |

|||

! style="background-color:#F0DC82" width=9% | 治世 |

|||

|- |

|||

| colspan="4" align="center" | カリフ、[[ムウタミド|アル=ムウタミド]]治世下の[[アッバース朝]]から事実上自立。 |

|||

|- |

|||

|align="center"|''アミール''<br><small>{{Nastaliq|أمیر}}</small> |

|||

|align="center"| '''[[アフマド・ブン・トゥールーン]]'''<br> <small>{{Nastaliq| أحمد بن طولون}}</small> |

|||

|align="center"|868年-884年 |

|||

|- |

|||

|align="center"| ''アミール''<br><small>{{Nastaliq|أمیر}}</small><br>''Abu 'l-Jaysh''<br><small>{{Nastaliq| ابو جیش}}</small><br> |

|||

|align="center"| {{仮リンク|フマーラワイフ・ブン・アフマド・ブン・トゥールーン|en|Khumarawayh ibn Ahmad ibn Tulun}} <br> <small>{{Nastaliq|خمارویہ بن أحمد بن طولون }} </small> |

|||

|align="center"|884年-896年 |

|||

|- |

|||

|align="center"|''アミール''<br><small>{{Nastaliq|أمیر}}</small><br>''Abu 'l-Ashir ''<br><small>{{Nastaliq|ابو العشیر }}</small><br>''Abu 'l-Asakir ''<br><small>{{Nastaliq|ابو العساكر}}</small> |

|||

|align="center"| {{仮リンク|アブー・アサーキリ・ジャイシュ・ブン・フマーラワイフ|label=ジャイシュ・ブン・フマーラワイフ|en|Abu 'l-Asakir Jaysh ibn Khumarawayh}}<br><small>{{Nastaliq|جیش ابن خمارویہ بن أحمد بن طولون }}</small><br> |

|||

|align="center"|896年 |

|||

|- |

|||

|align="center"| ''アミール''<br><small>{{Nastaliq|أمیر}}</small><br>''Abu Musa''<br><small>{{Nastaliq|ابو موسی}}</small> |

|||

|align="center"| [[ハールーン・イブン・クマラワイ|ハールーン・ブン・フマーラワイフ]]<br> <small>{{Nastaliq|ہارون ابن خمارویہ بن أحمد بن طولون }}</small> |

|||

|align="center"|896年-904年 |

|||

|- |

|||

|align="center"|''アミール''<br><small>{{Nastaliq|أمیر}}</small><br>''Abu 'l-Manaqib''<br><small>{{Nastaliq|ابو المناقب}}</small> |

|||

|align="center"| [[シャイバーン・イブン・アフマド・イブン・トゥールーン|シャイバーン・ブン・アフマド・ブン・トゥールーン]]<br> <small>{{Nastaliq|شائبان بن أحمد بن طولون}}</small> |

|||

|align="center"|904年-905年 |

|||

|- |

|||

|- bgcolor="#F5DEB3" |

|||

| colspan="4" align="center" | {{仮リンク|ムクタフィー (10世紀)|label=アル=ムクタフィー|en|al-Muktafi}}治世下の[[アッバース朝]]が派遣した将軍、ムハンマド・ブン・スライマーンによる再征服。 |

|||

|} |

|||

=== 系図 === |

|||

{{familytree/start|style=font-size:90%;}} |

{{familytree/start|style=font-size:90%;}} |

||

{{familytree | | | | | | |TUL | |TUL=トゥールーン}} |

{{familytree | | | | | | |TUL | |TUL=トゥールーン}} |

||

{{familytree | | | | | | | |!| | | |}} |

{{familytree | | | | | | | |!| | | |}} |

||

{{familytree | | | | | | |AHM | |AHM='''[[アフマド・ |

{{familytree | | | | | | |AHM | |AHM='''[[アフマド・ブン・トゥールーン]]'''<sup>1</sup>}} |

||

{{familytree | | | | |,|-|-|^|-|-|.| | | |}} |

{{familytree | | | | |,|-|-|^|-|-|.| | | |}} |

||

{{familytree | | | |KHU | | | |SHA | |KHU=''' |

{{familytree | | | |KHU | | | |SHA | |KHU='''{{仮リンク|フマーラワイフ・ブン・アフマド・ブン・トゥールーン|label=フマーラワイフ・ブン・アフマド|en|Khumarawayh ibn Ahmad ibn Tulun}}'''<sup>2</sup>|SHA='''[[シャイバーン・イブン・アフマド・イブン・トゥールーン|シャイバーン・ブン・アフマド]]'''<sup>5</sup>}} |

||

{{familytree | | |,|-|^|-|.| | | | | | |}} |

{{familytree | | |,|-|^|-|.| | | | | | |}} |

||

{{familytree | |ABU | |HAL | |ABU=''' |

{{familytree | |ABU | |HAL | |ABU='''{{仮リンク|アブー・アサーキリ・ジャイシュ・ブン・フマーラワイフ|label=ジャイシュ・ブン・フマーラワイフ|en|Abu 'l-Asakir Jaysh ibn Khumarawayh}}'''<sup>3</sup>|HAL='''[[ハールーン・イブン・クマラワイ|ハールーン・ブン・フマーラワイフ]]'''<sup>4</sup>}} |

||

{{familytree/end}} |

{{familytree/end}} |

||

== 関連項目 == |

|||

* {{仮リンク|スンニ派イスラーム王朝の一覧|en|List of Sunni Muslim dynasties}} |

|||

=== 隣接諸国 === |

|||

* [[アッバース朝]] |

|||

* [[東ローマ帝国]] |

|||

* {{仮リンク|マクリア|en|Makuria}} |

|||

* [[ルスタム朝]] |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist|group="注釈"}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist}} |

{{Reflist}} |

||

== 参考文献 == |

|||

{{DEFAULTSORT:とうるんちよう}} |

|||

=== 和書 === |

|||

* {{Cite book |和書 |author=佐藤次高|authorlink=佐藤次高 |title=マムルーク 異教の世界からきたイスラムの支配者たち |date=1991-3 |publisher=[[東京大学出版会]] |isbn=978-4-13-021053-9 |ref=佐藤 1991}} |

|||

* {{Cite book |和書 |author=清水和裕|authorlink=清水和裕 |title=軍事奴隷・官僚・民衆 アッバース朝解体期のイラク社会 |date=2005-10 |publisher=[[山川出版社]] |isbn=978-4-634-67431-8 |ref=清水 2005}} |

|||

* {{Cite book |和書 |author=フィリップ・K・ヒッティ|authorlink=フィリップ・K・ヒッティ |title=シリア 東西文明の十字路|date=1991-2 |publisher=[[中央公論新社|中央公論社]] |series=中公文庫 |isbn=978-4-12-201785-6 |ref=ヒッティ 1991}} |

|||

=== 洋書 === |

|||

*Behrens-Abouseif, Doris (1989). "[https://web.archive.org/web/20090305144249/http://archnet.org/library/pubdownloader/pdf/6405/doc/DPC0530.pdf Early Islamic Architecture in Cairo]". ''In Islamic Architecture in Cairo: An Introduction''. Leiden; New York: E.J. Brill. |

|||

* Bianquis, Thierry, Guichard, Pierre et Tillier, Mathieu (ed.), ''Les débuts du monde musulman (VII<sup>e</sup>-X<sup>e</sup> siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes'', Nouvelle Clio, Presses Universitaires de France, Paris, 2012. |

|||

*{{EI2|last=Gordon|first=M.S.|title=Ṭūlūnids}} |

|||

*{{EI2|last=Haarmann|first=U.|title=Ḵh̲umārawayh b. Aḥmad b. Ṭūlūn}} |

|||

*{{EI2|last=Hassan|first=Zaky M.|title=Aḥmad b. Ṭūlūn}} |

|||

*"Tulunid dynasty", ''The New Encyclopædia Britannica'' (Rev Ed edition). (2005). [[Encyclopædia Britannica]], Incorporated. {{ISBN2|978-1-59339-236-9}} |

|||

*Rapoport, Yossef. "Matrimonial Gifts in Early Islamic Egypt," ''Islamic Law and Society'', '''7''' (1): 1-36, 2000. |

|||

* Tillier, Mathieu (présenté, traduit et annoté par). ''Vies des cadis de Miṣr (257/851-366/976). Extrait du Rafʿ al-iṣr ʿan quḍāt Miṣr d’Ibn Ḥağar al-ʿAsqalānī'', Institut Français d’Archéologie Orientale (Cahier des Annales Islamologiques, 24), Cairo, 2002. {{ISBN2|2-7247-0327-8}} |

|||

* Tillier, Mathieu. « The Qāḍīs of Fusṭāṭ–Miṣr under the Ṭūlūnids and the Ikhshīdids: the Judiciary and Egyptian Autonomy », ''Journal of the American Oriental Society'', 131 (2011), 207-222. Online: https://web.archive.org/web/20111219040853/http://halshs.archives-ouvertes.fr/IFPO/halshs-00641964/fr/ |

|||

{{Normdaten}} |

|||

{{デフォルトソート:とうるんちよう}} |

|||

[[Category:トゥールーン朝|*]] |

[[Category:トゥールーン朝|*]] |

||

2023年5月12日 (金) 09:14時点における最新版

- トゥールーン朝

-

←

868年 - 905年  →

→

現代のアラブ世界の国境とトゥールーン朝の版図-

公用語 アラビア語(大多数)、 テュルク語(軍隊) 首都 アル=カターイ - アミール

-

868年 - 884年 アフマド・ブン・トゥールーン(初代) 884年 - 896年 フマーラワイフ・ブン・アフマド・ブン・トゥールーン(第2代) 896年 - 896年 アブー・アサーキリ・ジャイシュ・ブン・フマーラワイフ(第3代) 896年 - 904年 ハールーン・ブン・フマーラワイフ(第4代) 904年 - 905年 シャイバーン・ブン・アフマド・ブン・トゥールーン(最後) - 変遷

-

成立 868年 滅亡 905年

トゥールーン朝(トゥールーンちょう、アラビア語: الطولونيون)はイスラーム期エジプトとビラード・アッ=シャーム(シリア)における初の独立王朝[1]。868年から905年まで独立を維持したが、イスラームの中央政権であるアッバース朝のカリフ政府によって打ち破られ支配地は回収された。

9世紀後半、アッバース朝の内乱は帝国の周縁地域の支配を弛緩させ、868年に「テュルク人」の将軍アフマド・ブン・トゥールーンが自身の独立政権をエジプトに確立した。ついで彼はアッバース朝中央政府から名分上も自治を認められた。彼の治世中(868年-884年)とその後継者たちの治世の間に、トゥールーン朝の勢力はヨルダン地溝帯、さらにヒジャーズ、キュプロス島、クレタ島に広がった。アフマドの地位は息子のフマーラワイフ(Khumarawayh)に継承された。彼は中東における軍事的、外交的なキーパーソンとして躍り出た。アッバース朝はトゥールーン朝が合法的な統治者であることを承認したが、同時にアッバース朝の宗主権下にあるという形式を認めた。フマーラワイフ以降のアミールたちは無力であり、中央アジア系および黒人奴隷の兵士が国政を左右することを許した。905年にはトゥールーン朝はアッバース朝に抵抗することはできなくなっており、エジプトとシリアの対するカリフの直接支配が回復された[2][3]。

トゥールーン朝時代は経済的、また行政的・文化的な再編の時代であった。アフマド・ブン・トゥールーンは税制を変更し、商人のコミュニティと足並みを揃えた。彼はまたトゥールーン朝の軍隊を確立した。首都はフスタートからアル=カターイへと遷された。アル=カターイにはイブン・トゥールーン・モスクが建設された。

歴史

[編集]

トゥールーン朝の勃興と滅亡はイスラーム世界における地域主義の強まりを背景として起きた出来事であった。アッバース朝は政治的混乱と普遍的な宗教上の正統性の喪失に苦しんでいた。一時的・地域的な範囲を超えたものにはならなかったが、既にコプト派キリスト教徒とアリー・イブン・アビー・ターリブの信奉者たち(アリー派)による運動がエジプトでは起きていた。また、中央アジア系の軍司令官とバグダードによる統治の間にも闘争があった。さらに、帝国の金融危機が拡大していた。これらの問題は全て、トゥールーン朝の支配の間にも繰り返された[3]。

アッバース朝は不安定になっており、メッカに追放されていたアブー・アフマド(ブン・アル=ムタワッキル)・アル=ムワッファク(891年死亡)を870年にイラク南部に対するアッバース朝の支配権を回復するために召喚した。しかし、すぐさま彼がアッバース朝の事実上の支配者となった。この混乱の結果として、アフマド・ブン・トゥールーンは自らの支配権を確立し拡大することに成功し、トゥールーン朝を成立させた。この政権はアッバース朝の中央政府の意思によってほとんど妨げられることなく地域的な支配権を振るうことができた。このようなトゥールーン朝の支配は、アグラブ朝やターヒル朝のような9世紀のイスラーム世界の諸王朝と比較することができる[3]。

アフマド・ブン・トゥールーン

[編集]アフマド・ブン・トゥールーンは、始めバグダードで組織されたほとんど中央アジアの「トゥルク」人からなる警備兵の一員であった。彼の父トゥールーンはイランで権力を持っていたサーマーン家からカリフへの貢物として贈られた奴隷(グラーム)軍人であった[4][5]。なお、ここで言う「トゥルク(Turk)」は言語系統の分類による現代の学術用語であるテュルク人を指すものではない。当時のアラビア語文書において「トゥルク」という言葉は使用言語に関わらず中央アジア的な諸部族民を指して使用されていたと見られる[4]。

後に彼らは、アル=ムウタスィムによってサマッラーが御所として整備されると、そこに落ち着いた。868/254年[6]、アフマド・ブン・トゥールーンはカリフ、アル=ムウタッズの代理人であるバーヤクバーク(Bāyakbāk、870/256死去)によって総督としてエジプトに派遣された[3]。アフマド・ブン・トゥールーンは独立したエジプト軍を組織し、エジプトとシリアの財政管理を引き継いだことで、速やかに金融・軍事におけるエジプト州における存在感を確立した。877年、貢物が不十分であったことから、アッバース朝の軍隊がアフマド・ブン・トゥールーン討伐に派遣された。彼はしかし、権力を維持し、その後シリアを奪取した[2]。

彼は10年以上にわたる治世を経て、よく訓練された軍隊、堅牢な経済、国務を監督する経験豊かな官僚を残し、後継者に息子のフマーラワイフ(Ḵh̲umārawayh)を指名した。

完全な自治権の下、税収をバグダードのカリフに送り届ける必要がもはやなくなり、それを灌漑事業や海軍の建設に使用することが可能となった。これらは地域経済と貿易を大いに潤した。878年、ヨルダン地溝帯がトゥールーン朝の占領下に入った。トゥールーン朝の支配は北はアンチレバノン山脈のビザンツ帝国との国境の前哨地帯まで広がり、これによってエジプトをアッバース朝の攻撃から防御することが可能となった[7]。

フマーラワイフ

[編集]

アフマド・ブン・トゥールーンの死後、フマーラワイフ・ブン・アフマド・ブン・トゥールーンが正統な後継者として支配権を握った。彼が直面した最初の試練はカリフ、アル=ムウタミド治世中の事実上のアッバース朝の支配者であったアル=ムワッファクが派遣したシリア侵攻軍の到来であった。フマーラワイフはまた、父の長年の盟友であったアフマド・ブン・ムハンマド・アル=ワシティー(Ahmad ibn Muhammad al-Wasiti)の離反と敵軍野営地への逃亡という事態にも対応しなければならなかった[3]。

トゥールーン朝の若き支配者、フマーラワイフは政治的・軍事的に成功し、890年までにその権威をエジプトから北部イラクまで、さらに遠く北はタルソスまで及ぼすことに成功した。中東の政界の重要人物となった彼は、アッバース朝と2つの条約について交渉した。1つ目の条約は886年のもので、アル=ムワッファクがエジプトとシリアにおけるトゥールーン朝の支配を30年間認めるというものである。2つの目の条約は、892年にアル=ムウタティドに接触し、1つ目の条約の合意の内容を確認したものである。両方の条約はまた、トゥールーン朝の太守がバグダードに座すカリフ一族の臣下であることを確認することを希求していた[3]。

その成功にもかかわらず、フマーラワイフの治世はまた王朝の終焉の舞台を整えた。財政の逼迫、政治紛争、そしてアッバース朝の動向の全てがトゥールーン朝の滅亡の原因となったであろう[3]。フマーラワイフはまた中央アジア系やサハラ以南の兵士たちに完全に依存していた。彼の治世において、トゥールーン朝のの財政と軍事は不安定化した[2]。

終焉

[編集]トゥールーン朝後期のアミールたちは全て、中央アジア系と黒人の兵士たちに頼って国事を行う無力な統治者であった[2]。

フマーラワイフの息子、アブー・アサーキリ(ジャイシュとしても知られる)は権力の座を得てから間もなくトゥールーン朝の軍隊によって896年に廃位され、兄弟のハールーン・ブン・フマーラワイフが跡を継いだ。彼は8年間在位したが傾いた王朝を立て直すことはできず、アッバース朝の軍隊がシリアを奪回しエジプトに迫る中、904年に暗殺された。ムハンマド・ブン・スライマーン・アル=カーティブ指揮下のアッバース朝の軍勢は、それを支援するタルソスのダミアノス指揮下の前線軍から派遣された海軍の支援を受けて侵攻した。ハールーンの後継者となった彼のおじのシャイバーン・ブン・アフマド・ブン・トゥールーンは抵抗することができず、シャイバーンの治世と共にトゥールーン朝は終焉を迎えた[2]。

文化

[編集]

アフマド・ブン・トゥールーンは自身のための首都として元の首都フスタートの北にアル=カターイを建設し、政府を置いた。この街の最大の目玉、かつ今日でも残されている特徴のの1つがイブン・トゥールーン・モスクであった。このモスクはサマッラー様式で建てられた。この様式はアッバース朝のカリフがバグダードからサマッラーにk首都を移した時代に一般的なものであった。この様式は宗教的建造物に限られたものではなく、世俗的建造物でも用いられた。現存するトゥールーン朝時代の家屋は、サマッラー様式のストッコのパネルを保持している[8]。

フマーラワイフの治世は父の時代を上回る多額の出費がなされた。彼は豪勢な宮殿と庭園を自身と寵臣たちのために建設した。トゥールーン朝のエジプト人たちにとって、彼の「素晴らしい」青い目の獅子の宮殿はその浪費を示すものであった。フマーラワイフの厩舎は巨大であったため、市井で人気を集めた伝承によれば、彼は1度乗った馬には二度と乗らなかった。彼は王朝の富を使い果たしたが、同時に学問と詩のパトロンとなり豊かな文化的生活を奨励した。彼の食客で、その息子の教師を務めた文法学者がムハンマド・ブン・アブドゥッラーフ・ブン・ムハンマド・ムスリム(Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad Muslim、944年死亡)である。また、カーシム・ブン・ヤフヤー・アル=マルヤミー(Ḳāsim b . Yaḥyā al-Maryamī、929年死亡)によってフマーラワイフの戦場における勝利を称える賛辞が書きあげられた[9]。

最も近しい助言者、al-Ḥusayn ibn Ḏj̲aṣṣāṣ al-Ḏj̲awharīによる仲介を通じて、フマーラワイフは中世イスラーム史上最も重大な政略結婚の1つを成し遂げた。彼は自身の娘とバグダードのカリフ一族との結婚を提案した。このトゥールーン朝の公女カトル・アル=ナダー(Ḳaṭr al-Nadā)とアッバース朝のカリフ・アル=ムウタディドの結婚は892年に実現した。この驚くべき結婚には、400,000から1,000,000ディナールと見積もられる持参金が伴っていた。この豪壮な結婚式はトゥールーン朝を崩壊させようとするアッバース朝の計略であったと考える人もいる。カトル・アル=ナダーの華やかな結婚の物語は、エジプトの人々の記憶の中でオスマン帝国時代まで生き続け、年代記や民衆文学の中に記録されていた[9]。この結婚の重要性はその例外性によって生じている。王室間の結婚という事象は、イスラーム史においては稀である[10]。花嫁の実家からの持参金という概念も同様にイスラームの結婚には無く、花婿が花嫁に送るマフル、または新郎かその家族が花嫁の実家に送る婚資(bride price)が慣例であった[11]。

軍事

[編集]その治世中にアフマド・ブン・トゥールーンはトゥールーン朝の陸軍と海軍を作り上げた。870年にパレスチナで総督イーサー・ブン・アル=シャーイフ(ʿĪsā ibn al-S̲h̲ayk̲h)が反乱を起こしたことによって、自立的な軍事力を確立する必要性が明らかとなった。このため、アフマド・ブン・トゥールーンは大規模な奴隷(グラーム)軍団を組織した。その総兵力は自由身分アラブ人が7,000人、グラーム兵士が24,000人、黒人奴隷兵士が45,000人であったという[5][注釈 1]。フマーラワイフは多民族的陸軍を持つという父の政策を継続した。事実として彼の武威は、黒人のスーダン兵とギリシア人傭兵、そしてトルキスタンから来た新たな軍隊によって強化されていた[9]。

アフマド・ブン・トゥールーンはトゥールーン家周辺を警護する精鋭部隊を創設した。これらがトゥールーン軍の中核を形成し、その周囲に他のより大きな連隊が作られた。これらの軍隊はアフマド・ブン・トゥールーンの治世中にはアフガニスタンのグール(G̲h̲ūr)地方から、そしてフマーラワイフの治世には地元のアラブ人から成ったと言われている。871年の式典でアフマド・ブン・トゥールーンは自分の軍隊に彼個人に対する忠誠を誓わせた。にもかかわらず、883年には最も高位の将軍Luʾluがアッバース朝へ亡命するという事件があった。アフマド・ブン・トゥールーンはその生涯を通じて、軍隊の忠誠の維持にあたって尽きることのないこの種の問題に直面し続けた[3]。

フマーラワイフもまたアル=ムフターラ(al-muk̲h̲tāra)と呼ばれる精鋭部隊を創設した。この部隊はナイルデルタ東方の荒々しいベドウィンによって構成された。これらの部族民に特権を与え優秀で忠実な護衛に変えることにより、エジプトとシリアの地域に平和がもたらされた。彼はまた、この戦略的に重要な地方に対する支配権を再度主張した。この連隊には1000人のスーダンの現地民も含まれていた[9]。

経済

[編集]アフマド・ブン・トゥールーンの治世中、エジプト経済は繁栄の中にあった。ナイル川の氾濫水位が高かったことの恩恵を受け、農業生産も高水準にあった。別の産業、特に繊維産業も繁栄した。統治に際し、アフマド・ブン・トゥールーンはバグダードのアッバース朝政府に税金を支払うことを拒否し、自らの自治権を主張した。彼はまた行政機構を再編し、商人のコミュニティと歩調を合わせ、税制を変更した。トゥールーン朝の下で農業インフラもまた修繕された。生産・投資・地中海全域における商業への参加での鍵となった分野は繊維産業、特にリネンであった(Frantz, 281-5)[3]。トゥールーン朝時代に金融を司った官僚はal-Madhara'i家の人物によって率いられていた。

経済的自治

[編集]870年から872年の間、アフマド・ブン・トゥールーンはエジプトの財務管理についてより大きな権限を主張した。871年、ハラージュ(人頭税)を管理下に置き、シリアのthughūrでも同様の処置を取った。彼はまた、財務長官でアッバース朝の官僚エリートの1人であったイブン・アル=ムダッビル(Ibn al-Mudabbir)に勝利した[3] 。

アッバース朝の事実上の君主であったアル=ムワッファクはアフマド・ブン・トゥールーンの財政支配に悩まされていた。アル=ムワッファクはザンジュの乱に対する戦費のためにエジプトからの収入を確保することを望んでいた(そして恐らくトゥールーン朝の財政的自治を制限した)。資金調達の必要が差し迫っていたことで、とても豊かなエジプトにバグダードの関心が向けられた[3]。この状況によって、アル=ムワッファクが要求した資金を供出しなかったことを契機に、877年初頭、アフマド・ブン・トゥールーンを排除するための軍隊が派遣された[12]。軍の派兵にもかかわらず、アフマド・ブン・トゥールーンは少なくとも2度、贈り物を添えて収益から相当の金額をアッバース朝の中央政府に送金した[3]。アフマド・ブン・トゥールーンの息子、フマーラワイフの時代、アッバース朝は正式にトゥールーン朝と条約を締結した。この条約によって敵対関係は集結し、トゥールーン朝からアッバース朝への貢納の支払いが再開された。財務に関する条項は886年のアル=ムワッファクとの最初の条約で作られた。アル=ムワッファクの子、アル=ムウタディドとの第2の条約によって、最初の条約における政治的文言が再確認された。規定ではトゥールーン朝は毎年300,000ディナール(この数字は不正確かもしれないが)を支払うことになっていた[9]。

トゥールーン朝の行政

[編集]エジプトにおけるトゥールーン朝の行政は複数の特筆すべき特徴を持っていた。その形態は高度に中央集権的で、権力の行使において「非情(pitiless)」であった。トゥールーン朝の政権はまた、エジプトの商業的・宗教的・社会的なエリートたちによって支えられていた。全体としてこの政権は強力な商人のコミュニティの財政的・外交的支援に依存していた。例えば、エジプトの商業コミュニティの指導的人物であったMaʿmar al-Ḏj̲awharīは、アフマド・ブン・トゥールーンに資本家(financier)として仕えた[3]。

トゥールーン朝の政権はまた、政治的安定を維持することで経済的な繁栄をつづけた。これはエジプトにとって不可欠であった。上エジプトにおける孤立したコプト人とアラブの遊牧民の諸反乱は王朝の権力にとって脅威となることはなく、これらは実際にはより能率的なトゥールーン朝の財務慣行に対する反応であった。経済はトゥールーン朝以前と、トゥールーン朝時代の間に導入された改革双方によって強化されていた。これらによって税の査定と収集のシステムに変更が加えられていた。また、徴税請負の利用も拡大した。これはこの時代の新興土地保有エリートの源泉であった[3]。アフマド・ブン・トゥールーンの農地・行政の改革によって、重税にもかかわらず農民たちが熱心に土地を耕すよう労働意欲を向上された。彼はまた、政府官吏たちが個人的な利得を要求することをやめさせた[12]。

アフマド・ブン・トゥールーン統治下の政権の最後の特徴の1つは、バグダードへ収入の大部分を流出させるという慣行を取りやめたことであった。変わって、彼はエジプトの地方に利益をもたらすための計画を作り始めた[12]。

大規模な財政支出

[編集]フマーラワイフは父から安定した政治と豊かな経済を継承した。若きフマーラワイフが地位を継承した時、王の金庫(The treasury)には1,000,000ディナールの富があった。フマーラワイフが896年に殺害されたとき、この金庫は空になっており、ディナールの価値は3分の1に下落していた。この財政的な悲劇は部分的には彼の贅沢が原因であったが、同時に忠誠心を得るために富をバラまいたことも原因であった[9]。

フマーラワイフは父と異なり、贅沢の中で過ごした。例えば彼は娘のカトル・アル=ナダーが892年にアッバース朝のカリフ、アル=ムウタディドと結婚する際に400,000から1,000,000ディナールという途方もない持参金を与えた。これは一部の学者によって、トゥールーン朝の財政を悪化させようとしたアッバース朝による策略であるという推測がされている[3]。

歴代アミールの一覧

[編集]| 称号 | 個人名 | 治世 | |

|---|---|---|---|

| カリフ、アル=ムウタミド治世下のアッバース朝から事実上自立。 | |||

| アミール أمیر |

アフマド・ブン・トゥールーン أحمد بن طولون |

868年-884年 | |

| アミール أمیر Abu 'l-Jaysh ابو جیش |

フマーラワイフ・ブン・アフマド・ブン・トゥールーン خمارویہ بن أحمد بن طولون |

884年-896年 | |

| アミール أمیر Abu 'l-Ashir ابو العشیر Abu 'l-Asakir ابو العساكر |

ジャイシュ・ブン・フマーラワイフ جیش ابن خمارویہ بن أحمد بن طولون |

896年 | |

| アミール أمیر Abu Musa ابو موسی |

ハールーン・ブン・フマーラワイフ ہارون ابن خمارویہ بن أحمد بن طولون |

896年-904年 | |

| アミール أمیر Abu 'l-Manaqib ابو المناقب |

シャイバーン・ブン・アフマド・ブン・トゥールーン شائبان بن أحمد بن طولون |

904年-905年 | |

| アル=ムクタフィー治世下のアッバース朝が派遣した将軍、ムハンマド・ブン・スライマーンによる再征服。 | |||

系図

[編集]| トゥールーン | |||||||||||||||||||||||||||||

| アフマド・ブン・トゥールーン1 | |||||||||||||||||||||||||||||

| フマーラワイフ・ブン・アフマド2 | シャイバーン・ブン・アフマド5 | ||||||||||||||||||||||||||||

| ジャイシュ・ブン・フマーラワイフ3 | ハールーン・ブン・フマーラワイフ4 | ||||||||||||||||||||||||||||

関連項目

[編集]隣接諸国

[編集]脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ The Emergence of Muslim Rule in India: Some Historical Disconnects and Missing Links, Tanvir Anjum, Islamic Studies, Vol. 46, No. 2 (Summer 2007), 233.

- ^ a b c d e "Tulunid Dynasty." Encyclopædia Britannica

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o "Ṭūlūnids," Encyclopaedia of Islam

- ^ a b c 清水 2005, p. 80

- ^ a b c 佐藤 1991, p. 78

- ^ 最初の数値はグレゴリオ暦の年号を示し、後の年号はイスラーム圏で用いられるヒジュラ暦を示す。

- ^ Lev, Yaacov, War and society in the eastern Mediterranean, 7th-15th centuries, BRILL, 1997, pp.129-130

- ^ Behrens-Abouseif (1989)

- ^ a b c d e f "Ḵh̲umārawayh b. Aḥmad b. Ṭūlūn ," Encyclopaedia of Islam

- ^ Rizk, Yunan Labib.Royal mix Archived 25 June 2013 at the Wayback Machine.. Al-Ahram Weekly. 2–8 March 2006, Issue No. 784.

- ^ Rapoport (2000), p. 27-8

- ^ a b c "Aḥmad b. Ṭūlūn" Encyclopaedia of Islam

参考文献

[編集]和書

[編集]- 佐藤次高『マムルーク 異教の世界からきたイスラムの支配者たち』東京大学出版会、1991年3月。ISBN 978-4-13-021053-9。

- 清水和裕『軍事奴隷・官僚・民衆 アッバース朝解体期のイラク社会』山川出版社、2005年10月。ISBN 978-4-634-67431-8。

- フィリップ・K・ヒッティ『シリア 東西文明の十字路』中央公論社〈中公文庫〉、1991年2月。ISBN 978-4-12-201785-6。

洋書

[編集]- Behrens-Abouseif, Doris (1989). "Early Islamic Architecture in Cairo". In Islamic Architecture in Cairo: An Introduction. Leiden; New York: E.J. Brill.

- Bianquis, Thierry, Guichard, Pierre et Tillier, Mathieu (ed.), Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes, Nouvelle Clio, Presses Universitaires de France, Paris, 2012.

- Gordon, M.S. (1960–2005). "Ṭūlūnids". The Encyclopaedia of Islam, New Edition. Leiden: E. J. Brill.

- Haarmann, U. (1960–2005). "Ḵh̲umārawayh b. Aḥmad b. Ṭūlūn". The Encyclopaedia of Islam, New Edition. Leiden: E. J. Brill.

- Hassan, Zaky M. (1960–2005). "Aḥmad b. Ṭūlūn". The Encyclopaedia of Islam, New Edition. Leiden: E. J. Brill.

- "Tulunid dynasty", The New Encyclopædia Britannica (Rev Ed edition). (2005). Encyclopædia Britannica, Incorporated. ISBN 978-1-59339-236-9

- Rapoport, Yossef. "Matrimonial Gifts in Early Islamic Egypt," Islamic Law and Society, 7 (1): 1-36, 2000.

- Tillier, Mathieu (présenté, traduit et annoté par). Vies des cadis de Miṣr (257/851-366/976). Extrait du Rafʿ al-iṣr ʿan quḍāt Miṣr d’Ibn Ḥağar al-ʿAsqalānī, Institut Français d’Archéologie Orientale (Cahier des Annales Islamologiques, 24), Cairo, 2002. ISBN 2-7247-0327-8

- Tillier, Mathieu. « The Qāḍīs of Fusṭāṭ–Miṣr under the Ṭūlūnids and the Ikhshīdids: the Judiciary and Egyptian Autonomy », Journal of the American Oriental Society, 131 (2011), 207-222. Online: https://web.archive.org/web/20111219040853/http://halshs.archives-ouvertes.fr/IFPO/halshs-00641964/fr/