過分極 (生物学)

生物学において、過分極(かぶんきょく、英: hyperpolarization)は、細胞の膜電位が静止膜電位よりも負に変化することである。これは脱分極の逆である。過分極は、膜電位を閾値電位まで移動させるのに要する刺激を増すことにより、活動電位を抑制する。

多くの場合、過分極は、K+チャネルを介したK+(陽イオン)の流出、またはCl-チャネルを介したCl–(陰イオン)の流入によって引き起こされる。一方、Na+チャネルを介したNa+や、Ca2+チャネルを介したCa2+などの陽イオンの流入は、過分極を抑制する。細胞が静止状態でNa+またはCa2+電流を持っている場合は、その電流の阻害も過分極を引き起こす。このように、過分極状態は、電位依存性イオンチャネルの応答によって達成される。神経細胞では、活動電位が分極した直後に、過分極の状態になる。過分極の間、神経細胞は約2ミリ秒継続する不応期にあり、この間はその後の活動電位を発生させることができなくなる。Na+/K+-ATPアーゼは、膜電位が約-70 mVの静止膜電位に戻るまで、K+イオンとNa+イオンを再分配する。神経細胞はこの時点で、再び次の活動電位を伝達する準備が整う[1]。

電位依存性イオンチャネルと過分極

電位依存性イオンチャネルは膜電位の変化に応答する。電位依存性のカリウム、塩素イオン、ナトリウムの各チャネルは、活動電位と過分極の達成における重要な構成要素である。これらのチャネルは、静電引力や反発力(斥力)に基づいてイオンを選択し、イオンがチャネルに結合することで機能する[2]。これにより、チャネルに結合していた水分子が放出し、イオンは細孔を通過する。電位依存性ナトリウムチャネルは、刺激に応答して開き、再び閉じる。すなわち、チャネルは開いているか閉じているかのどちらかであり、部分的に開くことはない。チャネルは閉じても、すぐに再開通することもあり、チャネル開閉(英: channel gating)と呼ばれる。また、すぐに再開通できずに閉じたままとなることもあり、チャネル不活性化(英: channel inactivation)と呼ばれる。

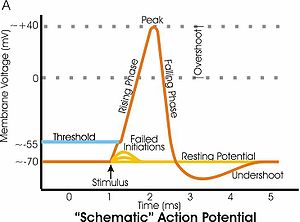

静止膜電位では、電位依存性のナトリウムチャネルもカリウムチャネルも閉じているが、細胞膜が脱分極すると、電位依存性ナトリウムチャネルが開き始め、神経細胞は脱分極を始め、ホジキンサイクルと呼ばれる電流フィードバックループが形成される[2]。ただし、カリウムイオンは自然に細胞外へ移動するため、最初の脱分極が不十分な場合、神経細胞は活動電位を生じない。しかし、すべてのナトリウムチャネルが開いている場合、神経細胞に対するナトリウムの透過性は、カリウムよりも10倍高くなり、細胞は急速に脱分極して+40 mVのピークに達する[2]。このレベルでは、ナトリウムチャネルが不活性化し始め、電位依存性カリウムチャネルが開き始める。こうして、ナトリウムチャネルの閉口とカリウムチャネルの開口が組み合わさって、神経細胞は再分極し、再び負に転じる。神経細胞は、カリウムイオンの平衡電位である約-75 mVに達するまで再分極を続ける[2]。これが、神経細胞が過分極するポイントであり、-70 mVと-75 mVの間である。過分極後は、カリウムチャネルは閉じ、ナトリウムとカリウムに対する神経細胞の自然な透過性により、神経細胞は-70 mVの静止膜電位に戻る。過分極後、神経細胞が静止膜電位に戻るまでの期間を不応期という。神経細胞は、不応期の間、ナトリウムチャネルの開口によって活動電位を引き起こすことができるものの、より負極性を持つために閾値電位に達することが難しくなる。

HCNチャネルは過分極によって活性化される。

最近の研究では、神経細胞の不応期が20ミリ秒を超える可能性が示されており、過分極と神経細胞の不応期との関係が疑問視されている[3][4]。

実験法

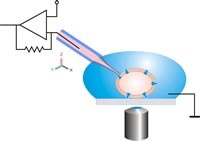

過分極は、膜電位の変化である。神経科学者は、パッチクランプ法と呼ばれる手法を使用してこれを測定し、個々のチャネルを通過するイオン電流を記録することができる。これには、パッチピペットと呼ばれる、直径1マイクロメートルのガラス製マイクロピペットが使われる。小さなパッチはいくつかイオンチャネルを持ち、残りは封鎖されていて、これが電流の入り口となる。アンプと電子フィードバック回路であるボルテージクランプを使用して、膜電位を一定に保ちながら、ボルテージクランプで電流の微小変化を測定することができる。過分極を引き起こす膜電流は、外向き電流の増加か、内向き電流の減少のいずれかである[2]。

例

- 細胞の活動電位において、後過分極(英: afterhyperpolarization)期間の膜電位は、細胞が静止膜電位にあるときよりも負になる。右図では、このアンダーシュート(過分極)は時間軸上でおよそ2.5から4.5 msの範囲で見られる。後過分極は、静止膜電位に対して膜電位が負に行き過ぎている期間を指す。

- 活動電位の上昇相では、膜電位が負から正に変化し、オーバーシュート(脱分極)する。 右図では、上昇相は約1から2 msの範囲で見られる。上昇相では、膜電位がいったん正になると、活動電位のピークである約+40 mVに達するまで脱分極を続ける。活動電位のピークの後、過分極により膜電位は静止膜電位に再分極する。右図では、この再分極は、約2から3 msの範囲で見られる。まず、膜電位が0 mVに達するまで正電位を下げ、その後、電位はさらに負を維持する。

脚注

- ^ Pack, Phillip E. "Cliffs AP Biology 3rd Edition"

- ^ a b c d e Becker, W. M., Kleinsmith, L. J., Hardin, J., & Bertoni, G. P. (2009). Signal Transduction Mechanisms: I. Electrical and Synaptic Signaling in Neurons. The World of the Cell (7th ed., ). San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings.

- ^ Vardi, Roni; Tugendhaft, Yael; Sardi, Shira; Kanter, Ido (2021-06-01). “Significant anisotropic neuronal refractory period plasticity” (英語). EPL (Europhysics Letters) 134 (6): 60007. arXiv:2109.02041. doi:10.1209/0295-5075/ac177a. ISSN 0295-5075.

- ^ Sardi, Shira; Vardi, Roni; Tugendhaft, Yael; Sheinin, Anton; Goldental, Amir; Kanter, Ido (2022-01-03). “Long anisotropic absolute refractory periods with rapid rise times to reliable responsiveness”. Physical Review E 105 (1): 014401. arXiv:2111.02689. Bibcode: 2022PhRvE.105a4401S. doi:10.1103/PhysRevE.105.014401. PMID 35193251.

推薦文献

- Dale Purves, George J Augustine, David Fitzpatrick, Lawrence C Katz, Anthony-Samuel LaMantia, James O McNamara, and S Mark Williams. (2001). Neuroscience (2. ed.). Sunderland (MA): Sinauer Assoc.. ISBN 0-87893-742-0

- Brady, Scott T.、Siegel, George J.、Albers, R. Wayne ほか 編『Basic neurochemistry: principles of molecular, cellular and medical neurobiology』(8th edition)Elsevier, Academic Press、Amsterdam Boston Heidelberg London、2012年。ISBN 978-0-12-374947-5。