温室効果

温室効果(おんしつこうか、英: greenhouse effect)とは、大気圏を有する惑星の表面から発せられる赤外線放射が、大気圏外に放出される前に、その一部が大気中の物質に吸収され、再び惑星へ放出されてくることで、そのエネルギーが太陽光のエネルギーに加わって地表や地表付近の大気をさらに暖める効果のこと。[1][2]。地球が生命の住める温暖な気候なのは温室効果のためであり、温室効果が無い場合は地球の表面温度は氷点下19℃の極寒となると見積もられている[1][3]。

地球においては大気圏形成(地球の大気を参照)によって同効果が始まるが、大気の構成が長期的に変化しているため、気温への影響も変化がみられる(過去の気温変化を参照)。なお、近代以降の人類活動の結果もたらされたとみられる「地球温暖化」(英: global warming)においては、同効果が主な原因とされている。

概要

[編集]気温がビニールハウス(温室)の内部のように上昇するため、この名がある。ただし、ビニールハウスでは地表面が太陽放射を吸収して温度が上昇し、そこからの熱伝導により暖められた空気の対流・拡散がビニールの覆いにより妨げられ気温が上昇するため、大気圏による温室効果とは原理が異なる。温室効果とは、温室同様に熱エネルギーが外部に拡散しづらく(内部に蓄積されやすく)なることにより、原理は異なるものの結果として温室に似た効果を及ぼすことから付けられた名である。

温室効果ガスである二酸化炭素やメタンなどが増加していることが、現在の地球温暖化の主な原因とされている。また、金星の地表温度が470℃に達しているのも、90気圧とも言われる金星大気のそのほとんどが温室効果ガスの二酸化炭素なので、その分、光学的厚さが大きいためとされている。しかし、依然として金星大気の地表温度にはなぞが残っており、他にも少量の水蒸気や硫黄酸化物による光学的厚さの寄与や硫酸の雲の効果が影響しているのではとの説もある。一般に、金星の初期形成過程において、大量の水蒸気が大気中に存在し、いわゆる暴走温室効果が発生したのではないかとの説もあるが異論も存在する。

放射と温室効果

[編集]

地球の表面温度は、大気が存在しない場合、太陽から受ける光エネルギー(太陽放射)と等しい黒体放射温度となると考えられている。太陽放射から計算される地球の黒体放射温度は約-20℃であり、現在の地球の平均気温の約15℃よりかなり低い温度である。この差は、大気の保温効果によって熱が大気中に留まることにより生じていると考えられている。この大気の保温効果の一翼を担っているのが、温室効果である。

太陽放射と地球放射はほぼ一定である(地球のエネルギー収支参照)。しかし、温室効果ガスが増えることにより、地表面からの放射を温室効果ガスが吸収してしまい、地球から宇宙空間に出て行く放射(地球放射)が減少してしまう。しかし、吸収によって温まった温室効果ガスからの放射が増えるため、宇宙空間に出て行く放射も増える。この過程を経て、結果的に太陽放射と地球放射は元に戻るが、大気の温度は上昇することになる。これが地球温暖化の原理である。つまり、理論的には、気温が安定しているときはエネルギーの収支は0で安定し、気温が変化しているときはエネルギーの収支バランスが崩れていると考えられる。

放射と吸収の原理

[編集]物体はそれぞれ熱を持っており、その温度に応じた電磁波を放射している(熱放射という)。物体の温度が高ければ高いほど、放射される電磁波の量が増すとともに、最も強い放射となる波長が短くなる(ウィーンの変位則)。また、物質にはそれぞれ吸収しやすい電磁波の波長(吸収特性)があり、放射された電磁波は吸収特性をもつ物質に吸収され、その物質の熱振動へと変わり、その物質を暖めることになる。

温室効果に関連する放射は、電磁波のうち光として認識される領域の付近である。光はその波長によって紫外域、可視域、赤外域に分類され、それぞれ紫外線、可視光線、赤外線に対応する。

太陽からの放射(太陽光)は波長0.5µm付近(可視光線)で最も強く、これより波長が長く・短くなるほど弱くなる。一方、地球や大気からの放射は波長8 - 12µm付近(赤外線)で最も強く、これより波長が長く・短くなるほど弱くなる。大気を構成する物質のうち、オゾンは近紫外線、窒素や酸素は遠紫外線・真空紫外線を吸収するため、これらは太陽から地表へ届く前に吸収されてしまう。また、水蒸気や二酸化炭素などは赤外線を吸収する。一方、可視光線を吸収する気体は少ないため、可視光線のほとんどが大気を透過して地表に届き、地表を暖める。

太陽放射は1度放射された後、紫外線はオゾン・窒素・酸素に吸収され、可視光線は地表に吸収される。吸収された電磁波は熱となり、熱はやがて電磁波として再び放射されるが、大気も地表も太陽に比べれば温度が低いため、その放射は赤外線付近の波長が最も強い放射となる。放射された赤外線は吸収特性を持つ水蒸気や二酸化炭素などに吸収され、再び赤外線として放射される。

大気と宇宙の間では、熱は熱放射のみでしか伝わらない一方、大気と地表の間では、熱には熱放射・熱伝導・熱伝達という3つの運搬パターンがある。そのため、地表から大気への熱伝導・熱伝達によって地表と大気の温度差が小さくなるおかげで大気から地表への放射も増し、増した放射で暖まった地表はさらに大気へ熱を送るという繰り返しを続ける。

しかし、繰り返しが続く中で、地表や大気が温まるのに比例して、宇宙へ向けて放射されている一部の電磁波の量も増えてくる。この宇宙へ向けての放射(外向き放射)は地球には戻らないため、この量が増えれば増えるほど地球を冷やすこととなる。

つまり、直接宇宙へ反射するものを除いた地球への太陽放射と、外向き放射が完全に一致するようになるまで、地表・大気間の熱循環が増え続け、温室効果は強まり続ける。放射が一致したときに、温室効果が安定し、初めて地球の気温が一定に保たれるのである。

惑星などの熱収支が釣り合う温度を有効温度といい、太陽の光度、惑星のアルベド、太陽までの距離などにより計算でき、この計算により255Kまたは-18℃の地球の有効温度が得られる。地球の実際の平均温度は288Kまたは15℃である。2つの値の間の差異である33℃の差の大きな理由の一つは、水蒸気や二酸化炭素による温室効果に起因するものである。

他の地球型惑星を見てみると、金星の有効温度は-46℃と算出される。金星は太陽光の77%を反射する高いアルベドを持っていることが、太陽までの距離に対して低い有効温度の大きな要因である。しかし実際の金星の温度は460℃であり、95気圧の二酸化炭素による温室効果がこの510℃という温度差に寄与している。火星については有効温度は-56℃であり、実際の-53℃とほとんど変わらない。火星の大気の主成分は二酸化炭素だが0.006気圧と低く、温室効果も弱くなっているためである。なお正確な温室効果の大きさを考える際には二酸化炭素の他、水蒸気等の強力な温室効果を持つガスの存在にも留意する必要がある[4]。

温室効果の変化

[編集]

前述のとおり、地球への太陽放射と外向き放射が完全に一致するようになるまで、温室効果は強まり続ける。そのため、仮に温室効果が強まるような現象(気温の上昇、温室効果の増加)が起これば、外向き放射の量が増える一方で(温室効果により遮られるため外向き放射の)放射のペースが遅くなり、地表の気温が上がることになる。逆に、温室効果が弱まるような現象が起これば、外向き放射の量が減る一方、放射のペースが速くなるため、地表の気温が下がることになる。しかし、温室効果が強まっても弱まっても、放射の全体量は不変となるような仕組みになっている。

ただ、太陽放射が増えるなどした場合は、それに伴って放射の全体量も増え、連動して温室効果も強まり、地表の気温が上がる。また、逆に太陽放射が減った場合は、放射の全体量も減り、温室効果が弱まり、地表の気温が下がる。

また、前述の「直接宇宙へ反射するもの」、つまり、地表や雲からの太陽放射の反射(アルベド)が増えれば、地球の気候システム内への供給が減り、温室効果が弱まり、地表の気温が下がる。逆に反射が減れば、温室効果が強まり、地表の気温が上がる。

また、気温の上昇が気圧の上昇を招き、熱伝導・熱伝達を促進し、温室効果を強める仕組みや、大気の対流活発化が、同様に熱伝導・熱運搬を促進し、温室効果を強める仕組みなども考えられているが、詳しく分かっていない部分が多い。

このように、温室効果の変化にはいくつもの要因が絡んでおり、どれも気温の変化を招きうる要因であるといえる。

いくつもの要因が絡むため、普段の地球の気候においてはそれぞれが抑制し合っている。しかし、それぞれの要因が相乗効果を引き起こすこともある(フィードバック機構)。

温室効果は地球の気候において重要な役割を果たしている。しかし、地球の気候を考える上では、温室効果だけを考えても不十分であり、地球でのエネルギーの流れや物質循環の全体像をつかむ必要がある。

温室効果と成層圏

[編集]成層圏では、温室効果が増す(温室効果ガスが増える)と、気温が低下すると考えられている。温室効果ガスには吸収できない赤外線(波長8µm - 13µm付近、「窓領域」あるいは「大気の窓」と呼ばれる)があるが、前述のとおり、物体の温度が低いほど熱放射の波長は長くなるので、高度が高いほど気温が下がり、熱放射の波長も低くなる。そのため、高度が高いほど、その付近にある温室効果ガスの放射吸収能力に占める「窓領域」の赤外線の割合が増え、吸収できない赤外線が増える。さらに、温室効果ガスの濃度が高いほど「窓領域」の赤外線の割合が増え、吸収できない赤外線が増える。吸収できない赤外線が増えるということは、宇宙への放射が増えるということであり、つまり、成層圏では、温室効果ガスによる赤外線の吸収が少ない状態で放射の収支が安定しているため気温が低く、温室効果ガスの増加によって気温が下がる。ただし、水蒸気は「窓領域」に弱い吸収特性を持つが成層圏での濃度が非常に低く、オゾンは「窓領域」に弱い吸収特性を持っている上、紫外線に対しては強い吸収特性があるため、オゾンの増加は成層圏の気温を上昇させる[1]。成層圏の温度の垂直分布に関しては、オゾンの濃度や紫外線の強度の影響で、対流圏界面からそれより20km上空までは温度は一定、それより15km上空までは少しずつ気温が上昇、それより上空では急激に気温が上昇するという構造になっている。つまり、オゾンの減少は、オゾンの分布や紫外線の強度によるため、成層圏の気温は部分的に上昇・低下する複雑な変化となるのではないかと考えられている。

温室効果ガスの量と温室効果

[編集]温室効果ガスの増加量に対する温室効果の増強の度合い(=気温の上昇度)は、もともとの温室効果ガスの量によって異なる。例えば、もともと二酸化炭素がない大気であれば、二酸化炭素が吸収特性を持つ波長の電磁波(以降「赤外線」とする。)は吸収されていないので、多くの赤外線が「余っている」。ここに二酸化炭素が入ってきたとき、大量に「余っている」赤外線が二酸化炭素に吸収されるようになり、温室効果が生じて気温が上昇する。

しかし、もともと二酸化炭素が多い大気であれば、赤外線の多くは吸収されており「余っている」赤外線は少ないので、ここで二酸化炭素が増えても、増えた二酸化炭素が吸収できる赤外線は少ないため、もともと二酸化炭素がない大気に二酸化炭素が入ってきたときに比べ、温室効果の増強が小さく、気温の上昇も小さい。ただしこの場合、逆に二酸化炭素が「余っている」状態になり、吸収能力に余裕ができてしまう。そこで何らかの原因によって気温が上昇した場合は、気温上昇によって増えた赤外線を吸収し、温室効果を増強させてしまう。これらの現象は、二酸化炭素以外の温室効果ガスにおいても同様に起こる。

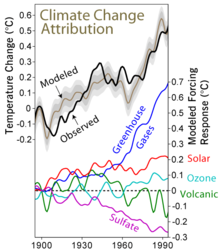

現在問題となっている地球温暖化は、「二酸化炭素の増加により温室効果が強まっているために起こっている」可能性が高いとされている(図参照)。しかし、温暖化の原因としては、太陽放射の変化や未知の気候因子に起因している可能性も否めないとされる。また、「二酸化炭素の増加による温暖化」に対する根強い反発もある。

温室効果ガスは、単体で増加するのみではなく、他の温室効果ガスの増減を誘発すると考えられている。例えば、温室効果ガスのどれかが増加して気温が上昇すれば、腐敗の促進や海水温上昇に伴うメタンハイドレート融解によってメタンが増加、蒸発促進によって水蒸気が増加、生物活動が活発化して呼吸により排出される二酸化炭素が増加するといった効果をもたらす。しかし、この場合、同じ気温上昇に伴い、植物の活動が活発化することによってメタンや二酸化炭素(炭素)の固定が促進されたり、対流の活発化によって水蒸気の働きで熱が潜熱という形に保存するのが促進されるなど、増加を抑える現象も発生する。これらフィードバック機構がうまく働くことで、地球は過度の温暖化や寒冷化から守られているといえる。しかし、フィードバック機構がいつどのようにどの程度働くかということは、詳しく分かっていない点が多い。

一説には、地球の平均気温は1905年から2005年までの100年間に約0.7℃上昇したといわれている。気温の上昇が自然や社会に与える影響というものは多種多様で、不明な点も多い。そのため、「地球温暖化によるリスク」の予測には議論の絶えないものも多い。しかし、わずかな上昇でもさまざまな気候の変化をもたらし、生態系や人類の生活に与える影響は計り知れないものになるだろうと考えられており、人類共通の重要課題として取り組まれるべきものである。

温室効果ガス濃度・気温の変化のさまざまな要因

[編集]- ピナトゥボ山噴火と1991年 - 1992年のCO2濃度上昇幅縮小

- 1991年のピナトゥボ山噴火は、エアロゾル濃度の世界的な増加をもたらし、気温を低下させた。そのちょうど同じ時期に、世界各地の大気中CO2濃度の上昇幅が縮小したことが観測された。これは、気温の低下によって土壌中の生物の活動が鈍り二酸化炭素の放出が減少したためだと見られていた。しかし、この場合見られるはずの、気温と濃度の変化の時間差が短かったため、もう1つの要因として、エアロゾル濃度が増加したために、直達日射に代わって散乱日射が増えたことにより、光合成の効率が上昇し、二酸化炭素の吸収が増えたことが考えられている[5]。

- 大規模森林火災と2003年のCO2濃度上昇幅拡大

- 2003年に北半球の中高緯度地域で発生した森林火災によって、燃焼により二酸化炭素が大量に放出され、マウナ・ロアの大気中CO2濃度上昇幅拡大に関与していた可能性があると見られている。また、森林火災によって土壌の環境が変化し、鎮火後数年もの間土壌からの炭素の放出が増えるとの指摘もある[5]。

- 海水中の塩分濃度と植物プランクトンの活動度

- 海水中に鉄分が不足している海域では、鉄分濃度が増えることで、植物プランクトンの活動が活発になり、光合成による二酸化炭素の吸収が増えると考えられている[5]。

発見と研究

[編集]温室効果は、1824年にジョゼフ・フーリエによって発見された。1890年に出版されたピッツバーグのアレゲニィ天文台での赤外線観測におけるサミュエル・ラングレーとフランク・ワシントン・ヴェリーとの共同の論文を元にスヴァンテ・アレニウスは1896年、炭酸ガスと温室効果との関連性に初めて言及した。これらは全てグリーンハウス(温室)による保温のようなものだとされており、放射の吸収によって起こるということが解明されるのはさらに後のことであった。

この節の加筆が望まれています。 |

温室効果気体

[編集]

大気中に含まれる温室効果を促す原因物質を温室効果気体(温室効果ガス)と呼ぶ。主として水蒸気 (H2O)が挙げられるが、ほかにも二酸化炭素 (CO2) 、六フッ化硫黄(SF6)、対流圏オゾン、オゾン層破壊で知られるフロン類 (CFCs)、それらの代わりとして一時期用いられた代替フロン類、一酸化二窒素 (N2O)、メタン (CH4)、一酸化炭素 (CO) など、大気に微量に含まれ、分子の伸縮や折れ曲がりによって非対称な電荷分布を取りうる分子にも、同様の効果をもたらす性質がある。これらの気体の中で、現在の気候を維持している温室効果への寄与度がもっとも大きいのは水蒸気であり、また、同体積あたりの温室効果に寄与する度合い(温室効果係数)が二酸化炭素に比べて非常に大きいものも多い[6]。牛のげっぷに含まれるメタンの増加による温室効果が話題となったこともある。

大気による放射の吸収効率は、紫外域、赤外域ではほぼ100%の効率で吸収され、可視域では0%(透明)に近い。しかし、地球放射が最大となる波長8 - 13µmの付近に吸収効率が低い窓領域(大気の窓)がある。ここでは、オゾン (O3) の9.6µmの吸収以外の効果は少ないため、この付近に吸収構造を持つ温室効果気体の増加は、気温の上昇に大きく寄与する。逆に、2.8µm,4.3µm,15µm付近の二酸化炭素、6µm付近および18µm以長の水蒸気などは、多くが吸収されており、二酸化炭素や水蒸気が増加したとしてもこれ以上吸収されにくい。ただし、何らかの原因で気温が上昇すれば、放射量が増えて余裕ができ、さらに吸収できるようになると考えられる。

現在の気候を維持している温室効果への寄与度を気体別に見ると、水(水蒸気・雲)が66 - 85%、二酸化炭素が9 - 26%、そのほかオゾンなどが7 - 8%とする計算結果[7]がある。

単位量あたりの電磁波吸収率(温室効果係数)で考えたとき、水蒸気は二酸化炭素やメタンに比べても高く、大気中の濃度を考えれば非常に大きな温室効果があり、一見二酸化炭素の影響は取るに足らないものだとされがちだが、水蒸気は二酸化炭素やメタンに比べ非常に短い周期で循環しているため、大気中に存在する平均期間(寿命)が10日と短いうえに、温室効果により得た熱を状態変化によって蓄え込んだり、対流によって宇宙への廃熱を促進したりといった冷却の効果が強く、総合的に見た水蒸気の温室効果の強さは小さなものとなる。それでも、現気候の温室効果における水蒸気の寄与度は6割 - 9割と高い。

水蒸気については、仮に大量に増やしたり減らしたりしても、蒸発や降水といった自然の働きによってすぐに元に戻るため、人為的にかつ大量に直接増加させることは不可能である。それに加えて、他の温室効果ガスの増減で気温が上下すると水蒸気の量はほぼそれに合わせて増減する(ただし、あまりに気温の上下が大きい場合には、逆に気温の変化を抑制する働きをする場合もあるが、基本的には前述のとおりである)。こういった科学的事実から、「放射強制力に対するフィードバック機構としてのみ働く」という考え方がなされ、人為的な温室効果ガス排出や、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」などで規定される温室効果ガスからは除かれている。また、IPCCの報告書中の将来予想においても、水蒸気の増加の影響は人為的なものとしては取り扱われていない。人為的に増減させることができる温室効果気体のみを考えると、温室効果は、二酸化炭素が最も大きく[8]、次いでメタン、一酸化二窒素の順となっている。

温室効果の増減と気温

[編集]地球温暖化を考える際には、二酸化炭素の増加と温室効果・気温上昇に関する複数の問題がよく取り上げられる。大気中の二酸化炭素の増加により、温室効果が増して気温が上昇する(している)可能性が高いとされているが、いくつもの反論が存在する。たとえば、二酸化炭素の主な放射吸収帯である波長15µm付近は、水蒸気も吸収特性を持っており、二酸化炭素が増加しても重複のために気温の上昇が抑えられる[9]といったもの、大気中の存在量や電磁波吸収率から考えて二酸化炭素の温室効果は水蒸気よりはるかに小さく、大きな気温上昇をもたらすことは考えられない、といったものなどがある。一般的には、温室効果気体の排出量を抑制することで、地球温暖化を防ぐことができるとされている。

温室効果のシミュレーション

[編集]計算機によるシミュレーション

[編集]温室効果気体の増加に対する気候変動のシミュレーションにおいては、いくつかのモデルが用いられている。与える仮定により結果が大きく異なることから、より精度の高い気候変動の評価を行うための研究が続けられている。

最も単純なモデルは灰色大気モデルである。これは、すべての波長に対して吸収率が1である黒体に対し、吸収率が1より小さく波長によらず一定である仮想的な大気(灰色大気)を考えている。その手順の概略は次の通りである。

放射の波長分布や熱の輸送を考慮することにより、より現実に近いモデルとなる。浮力による熱の輸送を考慮する放射-対流モデル、エネルギー・質量・運動量保存の3次元方程式系を解く大気大循環モデルがある。

実験によるシミュレーション

[編集]物理学的には、温室効果を実験によって証明することは可能である。

最も一般的な実験方法としては、電磁波を透過する透明な密閉容器を2つ用意し、片方に温室効果ガスを、もう1方に空気や温室効果ガス以外の気体などを封入し、熱源(光源)を用意して2つの容器に同じ量の電磁波を一定時間照射する方法が採られる。実験後に温室効果ガスの入った容器のほうが温まっていることから、温室効果は証明される。ただし、ガスボンベ等から気体を封入する際に減圧冷却が起こるのでこれを温めたりして、実験のはじめに2つの容器内の気体の温度を同じにしておかなければならない。

しかし、実験室における実験によって実際の地球の温室効果を再現することは困難である。それには次のような理由が挙げられる。

- 熱源を用いて気体を加熱する場合、熱伝導のわずかな条件の違いを調べることが難しく、比熱による温度上昇の違いも考えられる。

- 放射により温度上昇をもたらすには、温室効果気体が十分な光学的厚さを持つことが必要である。実験室のスケールでは、その条件を満たすことは困難である。

- 地球の温室効果の源となる放射は、実際の地球の表面温度や大気の温度に相当する放射である。ランプ等の熱源は温度がそれよりも高いため、放射される電磁波の波長が異なる。波長が同じ電磁波で実験を行わなければ、地球の温室効果を再現したことにはならない。

これらを十分に検討することなく、実験室における温室効果気体の加熱実験の結果から温室効果が示されると結論付けることは、適切ではないと考えられる。また、地球の温室効果への理解を促すために、一般に向けてあるいは個人で、温室効果気体の加熱実験を行うことがあるが、温室効果気体の加熱を擬似的に表現しているに過ぎない。安易な実験は、誤解を招く恐れがあるとの指摘もある。

脚注

[編集]- ^ a b “温室効果とは”. 気象庁. 2022年3月24日閲覧。

- ^ “ここが知りたい地球温暖化”. 国立環境研究所. 2022年5月18日閲覧。

- ^ 玉置 元則、正賀 充、平木 隆年、守富 寛「地球温暖化ガス: 亜酸化窒素の人為的排出 (1)」『環境技術』第2巻第9号、環境技術学会、1994年、47-53頁、doi:10.5956/jriet.23.575。

- ^ 田近英一、『地球環境46億年の大変動史』p28ほか、株式会社化学同人、2009年5月30日、ISBN 978-4-7598-1324-1

- ^ a b c “気象庁”. 2014年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ “JCCCA / 温室効果ガスの特徴”. 2007年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ Water vapour: feedback or forcing? « RealClimate

- ^ “IPCC第4次評価報告書第1作業部会報告書政策決定者向け要約” (PDF). 気象庁. p. 2. 2019年8月6日閲覧。

- ^ Jack Barrett (2005). “Greenhouse Molecules, Their Spectra and Function in the Atmosphere”. Energy & Environment 16: 1037-1045.

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- 6・3 地球の環境 地球の温度 山賀進

- Greenhouse effect - Encyclopedia of Earth「温室効果」の項目。