液体呼吸

液体呼吸(えきたいこきゅう、liquid breathing または liquid ventilation)は呼吸の一形態である。通常空気中で呼吸する生物が空気ではなく酸素を多く含む液体(普通はパーフルオロカーボン類)中で行う呼吸を指す。将来は、医療、深海への潜水や宇宙旅行にも応用できる可能性があるとされる。「流体呼吸 (fluid breathing)」と呼ばれることもあるが、流体は液体と気体の両方を指すため、同じ意味としてこの語を用いるのは不適切である。

初期の実験

[編集]1960年代半ば、ニューヨーク州立大学バッファロー校の生理学者キルストラ (J. Kylstra) は、食塩水には高圧下で酸素を多く溶かしこめることを見出した。アメリカ海軍の与圧室で、キルストラはマウスが生理食塩水を肺から出し入れできるか、また生存するのに十分な量の酸素を食塩水から取り込むことができるかを試す実験を行った。結果としてマウスやラットは液体中で呼吸することができたが(18時間まで生き残った)、二酸化炭素が十分に排出できなかったためすぐに致死量に近い値に達し、二酸化炭素中毒に陥った。これは液体呼吸を人間に適用する前に解決すべき問題であった。

1966年、レランド・クラーク (Leland Clark) とゴラン (Golan) もマウスを使った液体呼吸に関する実験を行った。酸素や二酸化炭素はフロンなどのフルオロカーボン類に非常に溶けやすい。レランド・クラークは、もし肺胞がフルオロカーボン中から酸素を取り込み二酸化炭素を排出することができるなら、動物が呼吸する際に使えるはずだと考えた。実験はまず麻酔したマウスで行われ、その後数種の動物で行われた。気道に管を差し込んで入り口の部分を膨らませて密着させ(=気管挿管)、外気が肺に入らないように、また呼吸用の液体が漏れ出ないようにした[1]。

フルオロカーボンに酸素を通気し溶かしてから実験動物の肺に入れ、毎分6回の周期で吸入と吐出を繰り返した。これを最長1時間続けてから液体を除去したところ、ほとんどの動物は数週間生き残り、その後肺への損傷のため死亡した。死骸の解剖結果は肺が収縮した際に充血が起こるが膨らんでいる際には正常であったことを一様に示していた。

キルストラの研究と同じく、クラークの場合でも動物の気道の広さが問題であった。気道が狭いと肺に入っていくことができる液体の量が制限される。このことなどが原因となって二酸化炭素が肺にたまり、十分な速さで除去されなくなっていた。クラークは、マウスがフルオロカーボン中で生き延びることができる時間はフルオロカーボンの温度に反比例することを発見した。すなわち、液体が冷たいほど呼吸も遅くなり、二酸化炭素の蓄積が避けられる。二酸化炭素中毒を回避する唯一の方法は低体温状態にすることであった。この方法によって問題はほとんど解決し、1つの例では 18 ℃ において20時間、液体呼吸で生き続けた。

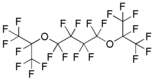

初期の実験では全ての動物が肺に損傷を受けていた。しかし、これがフルオロカーボン中に含まれた毒性の不純物によるものなのか、フルオロカーボンそのものの影響か、またはそれ以外の原因によるものかは定かではなかった。肺への損傷の原因、二酸化炭素排出の問題、フルオロカーボンの体組織への残留が人体へ適用する前に解決すべき点であった。また、パーフルオロカーボンは空気よりも密度・粘度が高いため抗力も大きくなり、呼吸するのにより多くの労力が必要とされる。以下にフルオロカーボン類の物性を示す。パーフルオロブチルパーフルオロテトラヒドロフランは商品名 フロリナート、FC-75 や FC-80 として、参考文献 (Miyamoto, Koen, Matthews) に挙げた各種の実験に用いられている。

| 化合物 | 分子式 | 構造式 | 密度 (g/cm−3) | 粘度 (Pa・s) | 酸素の溶解度 (モル分率 × 103) |

二酸化炭素の溶解度 (モル分率 × 103) |

出典 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| パーフルオロオクタン | C8F18 |  |

1.7542 | 0.0125 | [2] | ||

| パーフルオロブチル パーフルオロテトラヒドロフラン |

C8F16O |  |

1.7657 | 0.0140 | 5.60 | 22.3 | [3] |

| パーフルオロ-1-イソプロポキシヘキサン | C9F20O |  |

1.7449 | 0.0154 | 6.60 | 25.0 | [3] |

| パーフルオロ-1,4-ジイソプロポキシブタン | C10F22O2 |  |

1.7465 | 0.0205 | 6.50 | 24.8 | [3] |

その後の発展

[編集]後年、液体呼吸の技術は着実に改良され、進歩してきた。二酸化炭素の排出法の改善により実験動物の生存率は飛躍的に向上した。使用されるパーフルオロカーボンは 100 mL 中に 65 mL の酸素と 228 mL の二酸化炭素を溶かすことができる。1990年代初頭までに発展した液体呼吸法の手順は以下に示すようなものである。

- チオペンタールの静脈注射で実験動物を麻酔する。

- あお向けに寝かせ、挿管する。

- 血液試料を採取する。パーフルオロカーボンの温度を調節する。低体温にする必要はなくなっている。

- 気管内チューブを通してパーフルオロカーボンを肺に注入する。

- 備え付けの 3 L の容器にパーフルオロカーボンを満たす。保温、酸素供給、二酸化炭素除去を行う装置の間をポンプで循環させる。三方空圧弁から管を通し、実験動物に流す。吸息はコンピューターで制御する(流量 18 mL 毎秒)。1分あたり約6呼吸の速さで実験動物の肺に液体を送り込み、容器に戻す。

- 実験終了後、被検体を15秒間ほど傾けてパーフルオロカーボンを肺から出す。これは映画『アビス』の一場面でも見られ、モンク少尉がラットの肺から液体を吐き出させていた。この映画でラットは実際に液体呼吸を行っていた。[4]

1990年代初頭に行われたこれらの実験は成功を収めている。パーフルオロカーボン中でイヌは約2時間生存し、実験後も若干低酸素状態になるのが普通だが数日中に正常に戻る。解剖検査を行った場合の典型的な知見では軽い浮腫やいくらかの出血であり、初期の実験で見られた肺への損傷は明らかに改善されている。

2021年に武部貴則らはドジョウが腸で呼吸することに着目し、哺乳類(ラット、ブタ)の腸にパーフルオロカーボンを注入して酸素を注入したところ、血液中の酸素濃度が上昇することを明らかにした[5]。

潜水での利用

[編集]もし液体呼吸が完全なものであれば、潜水において有効である。

潜水では、肺内部の圧力は体外の気圧と等しくなければならず、そうでなければ肺はつぶれてしまう。ダイバーが x m の深さにおり、水面での気圧を p bar(海面との高度差がよほど大きくない限り p = 1 とみなせる)とすると、x/10 + p bar の圧力を受けながら呼吸しなければならない。この圧力は深さにしたがって増加し、120 m で 13 bar 前後、深海平原では 500 bar 前後になる。このような高圧は体に悪影響を及ぼし、急激に開放された場合には特に危険である。空気塞栓、窒素酔い、減圧症などの潜水病が起こる。解決策の1つは大気圧潜水服だが、これはかさばる上に取り扱いにくい。より簡便な方法はヘリオックス (heliox) やトライミックス (trimix) のように、窒素をヘリウムで置換した混合ガスを使用することである。しかし、ヘリウムは体組織中に溶け込むため減圧されたときに気泡を発生させるのは窒素と同様であり、この方法でも減圧症の問題を解決することはできない。

肺を液体で満たせば、気体で満たされていた場合に必要だったような膨大な量の気体で分圧を維持させることなく体内の圧力を水圧変化に対応させることができるようになる。高分圧での気体の使用を撤廃することにより、体組織の高圧の窒素やヘリウムによる飽和を防ぐことができ、ゆっくりとした減圧など減圧症を回避するための手間がなくなる。潜水する哺乳類は、一呼吸で深いところまで潜る人間の素潜りと同様に、水面まで急速に戻っても減圧症を起こすことはほとんどあるいは全くない。これは一呼吸程度の量の気体では体組織に蓄積される窒素の量が減圧症が起こるほど多くないためである。深海まで潜水する哺乳類や人間の肺はほぼ完全につぶれている。

この考え方を実際に適用するには以下に示す問題点がある。潜水に液体呼吸を応用する場合には完全な液体置換を行わねばならない。そうすることにより高い空気分圧を避けられるため、塞栓の原因となる気泡を血中に少しも発生させない状態を維持できる。しかし、液体による完全な置換を行った場合、二酸化炭素を除去するのに十分な量の液体を流通させるのに困難を伴う。全圧がいくら高くても、呼吸を行う液体中に溶かし出すのに影響する血液中の二酸化炭素の分圧は 40 mmHg より高くはならない。この程度の圧では、大部分の液体フルオロカーボンでは、安静な状態での代謝[6]で十分に二酸化炭素を除去するには毎分約 70 mL/kg の交換速度が必要である。体重 70 kg の大人で約 5 L/min となる。密度の高い液体の場合これはかなりの多量であり、激しくない仕事をした時でも、二酸化炭素の生成量が2倍になるとすると必要流量も2倍になる。この計算値が液体呼吸における現実的な流速の上限である[7][8]。流通装置を使わずに人間が液体フルオロカーボンを 10 L/min の流速で動かすのは無理だと考えられており、そのため「自由な呼吸」も不可能とされている。

この技術はジェームズ・キャメロンの1989年の監督作品である映画『アビス』の作中に登場した。

医療での利用

[編集]2017年現在の所、液体呼吸は未熟児の治療、および火事などによる重度の肺の負傷の治療に使われるとされる。

液体呼吸が医療現場で用いられ始めたのは、アライアンス・ファーマスーティカル (Alliance Pharmaceutical) 社によるパーフルオロオクチルブロミド、略称パーフルブロン (perfluburon)、商品名リキベント (LiquiVent) の開発以降である。パーフルブロンは代替血液として、また液体呼吸の目的に有用であり、感染症、重度の火傷、毒物の吸引、早産などによって肺胞嚢がつぶれるなど深刻な呼吸機能不全を起こしている患者の肺に直接滴下される。肺に入ると、パーフルブロンはつぶれた肺胞を広げ、酸素・二酸化炭素のより効率的な輸送ができるようにする。2017年現在、これまでの実験は主に未熟児について行われており、成人への使用の試みは目下進行中である。

心臓から体の各部分に流れ出る全ての血液はまず肺を通り、そこで酸素の取り込みと二酸化炭素の放出を行う。例えば呼吸窮迫症候群を持つ未熟児に一般的に見られるように、肺は正しく機能していないと硬化しつぶれてしまうため、人工呼吸器を装着しなければならない。ニューヨーク州立大学バッファロー校のコリン・リーチ (Corrinne Leach) らによる研究では、13人の呼吸窮迫症候群を持ち人工呼吸器がつけられている未熟児に対して試験が行われた。この乳児たちは肺が表面張力によってつぶれるのを防ぐ界面活性物質を生成することができないため死の危険にさらされていた。また同時に、肺を膨らませる人工呼吸器によって重く恒久的な肺への損傷を受ける危険もあった。そこで、肺をパーフルブロンで満たすことによって肺胞嚢を広げ、呼吸を可能にする試みがなされた。より低い圧力で肺が膨らまされ、より効率的に、低い負荷で肺を通した血液中への酸素の取り込み・二酸化炭素の放出が起こると期待された。この試みは成功した。

この13人の未熟児には24から76時間の部分的な液体呼吸が施された。特に困難や有害な副作用を起こすことなく空気呼吸に戻され、13人のうち11人に肺機能の目覚しい向上が見られた。その後6人が死亡したが、これは明らかに液体呼吸以外の原因によるものであった[9]。

未熟児、子供、大人に対する臨床試験が行われた。この方法の安全性やガス交換機能の向上能力が著しいため、救命能力の高さを理由としてアメリカ食品医薬品局 (FDA) はこの製品を優先承認対象 (fast track) に指定した。これは、この製品の迅速な審査とできる限りすばやく安全な上市を計画することを意味する。しかし、期待通りの臨床試験結果が得られず、アライアンス社は部分的液体呼吸についての研究を断念した。

適用形態

[編集]液体呼吸における近年の発展にもかかわらず、パーフルオロカーボン (PFC) の応用法の標準的な形態はいまだ確立されていない。

TLV

[編集]肺を完全に液体で満たす完全液体呼吸 (total liquid ventilation, TLV) は有益な点もあるが、1回ずつ呼吸量のPFCを肺に出し入れするためにポンプ、加温機、膜型酸素供給装置などからなる管を用いた送液系を必要とするのが大きな欠点である。

PLV

[編集]一方、部分的液体呼吸 (partial liquid ventilation, PLV) は酸素・空気混合気体をパーフルオロカーボンで満たされた肺に送るので、気体呼吸用の標準的な人工呼吸器を適用することができる。酸素供給、二酸化炭素排出、肺機能における PLV の影響は、種々の肺疾患モデルを用いたいくつかの動物実験によって明らかにされている。急性呼吸窮迫症候群 (ARDS)、胎便吸引症候群、先天性横隔膜ヘルニア、新生児での呼吸窮迫症候群 (RDS) といった患者に対する PLV の臨床応用が報告されている。パーフルオロカーボンを満たした肺の状態によって機器の設定が決まるため、PLV には非常な注意を要する。機能的残気量 (FRC) のパーフルオロカーボンの肺への注入および維持には高度な専門知識が必須とされる。PLV では系が乱れると即座にガス交換の悪化につながる。肺を完全に満たさないと、機能的残気量体積を満たした場合よりも効果が落ちることが示されている。ガス交換や肺の循環機能に影響を与える危険で重大な事故の可能性のあることが PLV の使用を制限している。

PFC の新たな適用法も開発されている[10]。

PFC 蒸気

[編集]パーフルオロヘキサン用に調整された2つの麻酔剤気化装置で気化させたパーフルオロヘキサンは、羊におけるオレイン酸を原因とする肺疾患に対してガス交換を向上させる効果があることが示されている[11]。が気化に適しているのは主に高い蒸気圧を持つ PFC である。

エアロゾル状 PFC

[編集]エアロゾル化したパーフルオロオクタンによる、オレイン酸を原因とする肺疾患を持つ成体の羊における酸素の取り込みと肺機能の著しい向上が示されている。界面活性物質欠損症の子ブタに対してもエアロゾル状PFCによるガス交換・肺機能の持続的な向上が実証されている[12]。適切なエアロゾル発生装置が PFC の効率的なエアロゾル化において決定的な要因であり、異なる装置を用いた PF5050 (不純物を含む FC77)のエアロゾル化は界面活性物質欠損症のウサギに効果がなかったと報告されている (Kelly)。部分的液体呼吸とエアロゾル状 PFC は肺の炎症反応を低減するとされる[13]。

宇宙旅行での利用

[編集]フィクションにおいては、しばしば液体呼吸が高加速度環境における対策として用いられることがある。例えばジェリー&シルヴィア・アンダーソン夫妻製作の『謎の円盤UFO』中ではエイリアンの宇宙服に利用され、宇宙飛行士が高い加速度に耐えられるようにしていた。

流体に加えられる力(地球の重力など)は全方向に分散される。例えば海中では力が分散するため、クジラのように、生物が地上では維持できないほどの巨体にまで成長できる。液体は圧縮してもほとんど体積が変わらないため、航空機の操縦や宇宙旅行などの際に高い加速度を受けても密度が変わらない(非圧縮性流体)。つまり人間を液体の中に浸しておけば、座席やハーネスについている時よりも体に働く慣性力を分散させられる。

同様の記述はコンスタンチン・ツィオルコフスキーの著作にもある[14]。また、ツィオルコフスキーが関わった1935年のソ連映画『宇宙飛行』でも、宇宙船の乗組員が潜水服のようなものを着用してチャンバーに入るとそこへ水が満たされ、ロケット発射時の加速度や月面着陸時の衝撃に耐えるという描写がなされており、これらは液体呼吸ではないが、液体を用いて加速度に抗うというアイデアの源流といえる。

この現象については浮力の観点からも考察できる。地球上では、空気中よりも水中にいるときの方が体が軽くなるように感じるが、これは水圧によって重力の影響を相殺する浮力が働くためである。この場合には重力と加速度は同様のものであり、もし2人の人間が加速する船の上にいて、1人は水中に、1人は空気中にいたとすると、水中にいる人は体重が少なくなったかのように感じる。加速に伴って水圧は増すが、これは上記の圧力と同じものであることに注意する必要がある。

潜水への応用の場合は、高圧の気体を呼吸することによる生理学的影響を避けるため液体呼吸が用いられるわけだが、こちらでは高加速度の影響を減じるために用いられるわけで、目的が異なる。

しかしながら、物理的・解剖学的にはこのような応用は不可能であるとされている[要出典]。主な問題は、加速度が加わることによって心臓はより高い圧力をもって血液を送らねばならないという点である。これは液体呼吸を行うことによっては変わらない。さらに、肺を液体で満たすと、特にパーフルオロカーボンのように密度の高いものの場合、重量が増加する。パイロットや宇宙飛行士が経験するような特に強い加速度を受けると、液体で満たされた肺は気体呼吸時よりも遥かに大きな加速度が生じて破壊されてしまうだろうと考えられている。

液体呼吸が登場するフィクション作品

[編集]- 特撮ドラマ『謎の円盤UFO』(1970年/イギリス)

- 地球に向けて長距離宇宙飛行を行う宇宙人が、全身が緑色の呼吸可能な液体で満たされた宇宙服を着用している。

- 小説『終りなき戦い』(1974年/アメリカ)

- 宇宙飛行士が宇宙航行時や戦闘時の高い加速度に耐えられるよう、液体呼吸の技術が登場する。

- 映画『アビス』(1989年/アメリカ)

- テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』 (1995年/日本)

- アニメ映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズ (2007〜2021/日本)

- テレビアニメ『宇宙戦艦ヤマト2199』(2012年劇場先行公開・2013年放送/日本)

参考文献

[編集]- ^ Clark, L. C., Jr.; Gollan, F. (1966). "Survival of Mammals Breathing Organic Liquids Equilibrated with Oxygen at Atmospheric Pressure". Science 152: 1755–1756. アブストラクト DOI: 10.1126/science.152.3730.1755 PMID 5938414

- ^ Brice, T. J.; Coon, R. I. (1953). "The Effects of Structure on the Viscosities of Perfluoroalkyl Ethers and Amines". J. Am. Chem. Soc. 75: 2921–2925. DOI: 10.1021/ja01108a039

- ^ a b c Tham, M. K. et al. (1973). "Physical Properties and Gas Solubilities in Selected Fluorinated Ethers". J. Chem. Eng. Data 18: 385–386. DOI: 10.1021/je60059a011

- ^ この場面はイギリスでは動物虐待であると看做され取り除かれた

- ^ “「腸呼吸の応用により、呼吸不全の治療に成功!」【武部貴則 教授 】”. 国立大学法人 東京医科歯科大学. 2024年9月24日閲覧。

- ^ Miyamoto, Y.; Mikami, T. (1976). "Maximum capacity of ventilation and efficiency of gas exchange during liquid breathing in guinea pigs". Jpn. J. Physiol. 26: 603–618. PMID 1030748

- ^ Koen, P. A. et al. (1988). "Fluorocarbon ventilation: maximal expiratory flows and CO2 elimination". Pediatr Res. 24: 291–296. PMID 3145482

- ^ Matthews, W. H. et al. (1978). "Steady-state gas exchange in normothermic, anesthetized, liquid-ventilated dogs". Undersea Biomed. Res. 5: 341–354. PMID 153624

- ^ Leach, C. L. et al. (1996). "Partial Liquid Ventilation with Perflubron in Premature Infants with Severe Respiratory Distress Syndrome". NEJM. 335 (11): 761–767. PMID 8778584

- ^ Hlastala, M. P.; Souders, J. E. (2001). "Perfluorocarbon Enhanced Gas Exchange". Am. J. Respir. Crit. Care Med. 164: 1–2. PMID 11435228

- ^ Bleyl, J. U. et al. (1999). "Vaporized perfluorocarbon improves oxygenation and pulmonary function in an ovine model of acute respiratory distress syndrome". Anesthesiology 91: 340–342. PMID 10443610

- ^ Kandler, M. A. et al. (2001). "Persistent Improvement of Gas Exchange and Lung Mechanics by Aerosolized Perfluorocarbon". Am. J. Respir. Crit. Care Med. 164: 31–35. PMID 11435235

- ^ von der Hardt, K. et al. (2002). "Aerosolized Perfluorocarbon Suppresses Early Pulmonary Inflammatory Response in a Surfactant-Depleted Piglet Model". Pediatr. Res. 51: 177–182. PMID 11809911

- ^ ツィオルコフスキー, コンスタンチン (1960). 月世界到着!―ヒマラヤから月へ. 東京: 朋文堂

- 解体新ショー 2009年1月9日放送 『魚といっしょに泳ぎ続けたい!』