マクロ経済思想史

この項目「マクロ経済思想史」は翻訳されたばかりのものです。不自然あるいは曖昧な表現などが含まれる可能性があり、このままでは読みづらいかもしれません。(原文:英語版"History of macroeconomic thought" 11:45, 19 February 2019) 修正、加筆に協力し、現在の表現をより自然な表現にして下さる方を求めています。ノートページや履歴も参照してください。(2019年4月) |

中段:ソロー、フリードマン、シュウォーツ

下段、サージェント、S.フィッシャー、プレスコット

マクロ経済思想史(マクロけいざいしそうし)では、マクロ経済学思想の歴史について概説する。

マクロ経済思想は、景気と貨幣の研究から始まる[1][2]。初期に一般的だった「古典理論」では貨幣的な要因が実体経済に影響することはないと考えられていた。ジョン・メイナード・ケインズは古典理論を批判し、代わりに「一般理論」を唱え、ミクロ経済学を個々の部分ごとに分析するのではなく、マクロの集計量の視点から経済全体を俯瞰する。一般理論によると、失業や不況が生じる原因は不況期に人々や企業が現金を貯めこみ投資を避けることにある。古典派経済学者の想定では常に市場がクリアして財の余剰や労働の遊休が生じないとされるが、このような想定は無効であるというのがケインズの主張である[3]。

ケインズを継いだ次世代の経済学者たちは、ケインズ理論を新古典派(ネオ・クラシカル)ミクロ経済学に統合し、新古典派総合(ネオ・クラシカル・シンセシス)を形成した。本来のケインズ理論は物価水準やインフレの説明を省いていたが、ケインジアンは後にフィリップス曲線を用いてインフレをモデル化した。このようにケインズの理論を均衡システムに組み合わせる新古典派総合の方法論に対して、一部のケインジアンがこれを批判し、代わりに不均衡モデルを提唱した。また、ミルトン・フリードマン率いるマネタリストは、ケインジアンのアイデアの一部を採用して貨幣需要を重視したが、貨幣供給がインフレに及ぼす影響をケインジアンが無視していると指摘した[4]。さらに、ロバート・ルーカスを始めとするニュー・クラシカル経済学者は合理的期待の観点からケインジアン・モデルを批判した。ミクロ基礎に基づかないケインジアン実証モデルは安定しないともルーカスは論じた。

ニュー・クラシカル学派の極致はリアルビジネスサイクル理論(RBC)である。RBCモデルは、初期の古典派経済モデルと同様に市場がクリアすると仮定し、景気循環の原因を需要要因よりむしろ技術や供給の変化に求める。このようなニュー・クラシカル派によるケインジアン批判に対抗して現れたのがニュー・ケインジアンである。ニュー・ケインジアンは合理的期待を採用するとともに、粘着価格のミクロ基礎に基づいてモデルを構築し、不況を需要要因で説明できると主張する。価格硬直性のために市場クリア水準まで価格が下がらず、財や労働が余るからである。新しい新古典派総合(ニュー・ネオ・クラシカル・シンセシス)は、ニュー・クラシカルとニュー・ケインジアンの双方の要素を統合した。他の経済学者は、短期のダイナミクスに関するニュー・クラシカルとニュー・ケインジアンの論争を避け、長期経済成長の新しい成長理論を発展させた[5]。世界金融危機とその後の不況はマクロ経済理論への反省を促し、異端派経済学への注目を高めた。

起源

[編集]

景気循環理論

[編集]1860年代のウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズとクレメント・ジュグラーを始めとして[8]、経済学者たちは、経済活動が頻繁に激変する景気循環を説明しようと試みた[9]。その中でも重要な画期は、1920年にウェズリー・ミッチェルが全米経済研究所を設立したことである。これにより、理論的でなく統計的な経済変動モデル(経済理論の代わりにサイクルとトレンドに基づくモデル)が流行し、景気循環のような明らかに規則的な経済パターンが発見された[10]。

他の経済学者たちは景気循環分析において理論を重視した。多くの景気循環理論は単一の要因に関心を絞っていた[9]。たとえば、金融政策や、当時規模が大きかった農業経済に対する天候の影響といった要因である[8]。景気循環理論は1920年代までに確立されたが、デニス・ロバートソンやラルフ・ハートレーなどの理論研究は公共政策に大した影響を与えなかった[11]。彼らの理論は部分均衡であったので、市場間の相互作用を一般均衡で捉えることができなかった。特に初期の景気循環理論は商品市場と金融市場を別々に扱った[9]。これらの分野の研究はミクロ経済学的方法を用いて雇用や物価水準や利子率を説明した[12]。

貨幣理論

[編集]当初、物価水準と産出量の関係は貨幣数量説によって説明された。デイヴィッド・ヒュームは1752年に著した「貨幣について」( 『道徳・政治・文学論集』第2部第3論)で貨幣数量説を発表した[13]。貨幣数量説はセイの法則を通して経済全体を捉える。セイの法則によると、市場に供給されるものは全て売られる。つまり常に市場がクリアする[3]。この見方によると、貨幣は中立的であり、産出水準のような経済の実質的な要素に影響しえない。この見方は古典派の二分法と整合的である。古典派の二分法によると、物価水準や貨幣供給などの名目上の要因と、経済の実質的側面は、互いに独立していると見なせる[14]。例えば、貨幣が追加的に供給されても単に物価が上がるだけであり、財の生産は増えない[15]。

貨幣数量説は1930年代までマクロ経済理論で支配的であった。特に2つの説が有力であった。一つの説は、アーヴィング・フィッシャーが1911年の著書『貨幣の購買力』などで唱え、もう一つの説は20世紀初頭にケンブリッジの経済学者が唱えた。フィッシャーの貨幣数量説は次の交換方程式を用いて表される。

ここで貨幣の流通速度(特定の通貨が取引に使われる頻度)Vと実質所得 Q を一定に保てば、貨幣供給量 M と物価水準 P が比例して変化する[16]。流通速度 V は安定的であり経済活動と無関係であると仮定される[17]。この仮定に対しケンブリッジの経済学者たちが異議を唱えだした。彼らは、現金残高に関するケンブリッジ方程式を考案し、貨幣需要が実体経済に与える影響を考察した。ケンブリッジの理論は、貨幣の需給が均衡しない時があり、人々が景気低迷期に多くの現金を保有すると想定する。ケンブリッジの経済学者は、現金保有の価値を考慮することで、ケインズが後に唱える流動性選好説に向けて一歩踏み出した[18]。ケンブリッジ理論は、人々が貨幣を保有する動機は2つあると論じた。第1に取引を容易にすること、第2に流動性を保持することである。後にケインズは流動性選好理論において第3の動機として投機を加え、一般理論を構築した[19]。

1898年にクヌート・ヴィクセルは利子率を中心とした貨幣理論を考案した。ヴィクセルの分析には利子率が2種類ある。一つは銀行システムによって決定される市場利子率であり、もう一つは資本収益率によって決定される実質利子率であり、これを「自然」利子率と呼ぶ[20] 。技術革新が自然利子率を上昇させる場合や、銀行システムが市場利子率を低下させる場合に累積インフレが生じる。これと逆に市場利子率が自然利子率を上回る場合に累積デフレが生じる[2]。貨幣数量と物価水準の間に直接の関係はない。自然利子率が市場利子率を上回る限り、硬貨の数量が増えなくても貨幣が内生的に創造される。このような状況では借り手が利益を上げて現金を銀行に預け入れることで貨幣供給が拡大するからである。これによりインフレ率が継続的に高まる累積過程が生じる。この累積過程はマネタリーベースの拡大を伴わない。以上のようなヴィクセルの貨幣理論はケインズやスウェーデンのストックホルム学派に影響を与えた[21]。

ケインズの『一般理論』

[編集]

現代のマクロ経済学は、ケインズが1936年に著した『雇用・利子および貨幣の一般理論』から始まるといわれる[22]。ケインズは流動性選好の概念を拡充し、経済メカニズムに関する一般理論を構築した。ケインズの理論は、貨幣要因と実体経済要因の双方を初めて一緒に扱い[9]、失業を説明し、経済安定化政策を提唱した[23]。

ケインズは経済の産出量と貨幣の流通速度の間に正の相関があると論じた[24]。ケインズはこの相関を流動性選好の変化で説明した[25]。経済が悪化すると人々は支出を減らして貨幣保有を増やす。そうすると経済がさらに悪化する。これを倹約のパラドックスという。各個人が不景気を切り抜けようと倹約すれば不景気がさらに悪化する結果にしかならないのである。貨幣需要が増えると貨幣流通速度が遅くなる。経済活動が減速すると、市場がクリアせず、余った財が無駄になり、生産能力が遊休化する[26]。ケインズは貨幣数量説を念頭におきつつ、市場は価格を変えるよりむしろ数量を変えると主張した[27]。ケインズは、安定的な流通速度を仮定せず、固定的な価格水準を仮定した。支出が減っても物価が下がらなければ、財が余り、求人が減り、失業が増える[28]。

古典派経済学者たちは労働市場にセイの法則を適用し、働く意思さえあれば誰でも一般的な賃金で雇用されると想定したため、非自発的失業や不況を説明できなかった[29]。ケインズのモデルでは、消費と投資の合計である総需要につられて雇用や産出量が変動する。消費は安定しているため、総需要の変動の大部分は投資から生じる。投資を動かす要因は期待や「アニマル・スピリット」や利子率などである[30]。ケインズは総需要の変動を財政政策で抑えられると主張した。景気後退時は政府が支出を増やし余剰財を購入し遊休労働を雇用できる[31]。このような政府支出の効果は乗数効果によって増幅される。新たに雇用される労働者が収入を得て支出を増やし、その効果が経済全体に広がり、そして企業が需要増加に対応して投資を増やす[25]。

強力な公共投資を勧めるケインズの処方箋は、不確実性に対するケインズの関心と関係がある[32]。ケインズは、主要な経済研究を行う数年前の1921年に『確率論』を著し、統計的推論に関して独自の見解を示していた[33]。ケインズは、景気変動の不確実性が経済に与える悪影響に対して、強力な公共投資と財政政策で対処できると考えた。ケインズの継承者はケインズの確率論研究にほとんど注意を払わなかったが、『一般理論』では投資と流動性選好に関して不確実性が中心的な役割を果たしていたかもしれない[32]。

ケインズの研究の正確な意味は長らく議論されてきた。失業対策の処方箋はケインズの『一般理論』の中でも比較的明解な部分であるが、その解釈でさえも議論の対象であった。経済学者や経済思想史研究者は、ケインズの提言が深刻な問題に対処するための政策の大転換を意図したものなのか、それとも小さな問題を処理するための適度に保守的な解決策を意図したものなのかを議論している[34]。

ケインズの継承者

[編集]ケインズの継承者たちは、ケインジアン・モデルの正確な定式化とメカニズムと結論について議論した。その中からケインズの「正統」解釈を称するグループが現れた。彼らは古典派ミクロ経済学とケインジアンの思想を組み合わせて「新古典派総合」 (ネオ・クラシカル・シンセシス)を生み出した[35]。新古典派総合は1940年代から1970年代初頭までマクロ経済学で支配的であった[36]。新古典派総合によるケインズ解釈を批判するケインジアンの陣営が2つあった。一つのグループはケインズによる研究のなかでも不均衡理論の側面に着目した。別のグループはケインズについて原理主義的な立場をとり、異端派ポスト・ケインジアンの流派を始めた[37]。

新古典派総合

[編集]ケインズの次世代の経済学者たちをネオ・ケインジアンという。ネオ・ケインジアンはケインズのマクロ経済学と新古典派ミクロ経済学を組み合わせて「新古典派総合」(ネオ・クラシカル・シンセシス)を創始した[38]。ネオ・ケインジアンはミクロ経済の問題を二つ扱った。第一に消費や投資などに関するケインズ理論にミクロ基礎を提供すること、第二にケインズのマクロ経済学と一般均衡理論を組み合わせることである[39]。(一般均衡理論では、個々の市場は互いに相互作用する。完全競争であり外部性がなく完全情報である場合、均衡価格体系が一つ存在する[35][40] 。)ポール・サミュエルソンが1947年に著した『経済分析の基礎』は、新古典派総合のミクロ基礎の多くを提供した[38]。サミュエルソンによる研究はネオ・ケインジアンに使われる方法論のパターンを確立した。それは形式化された数学モデルで表現された経済理論である[41]。ケインズの理論はこの時代に広まったが、ケインズの継承者たちはサミュエルソンの方法論を支持してケインズの非公式な方法論をほとんど放棄した[42]。

1950年代半ばまでに経済学者の大多数はケインズ主義を議論しなくなり、新古典派総合の見解を受け入れた[43]。しかし異論の余地が残っていた[44]。新古典派総合においては、市場がクリアせず需給の変化が調整されないという問題は粘着価格が原因であると考えられていた[45]。ケインジアンの別のグループは不均衡経済学に着目し、均衡の概念と市場クリアの欠如を調和させようと試みた[46]。

ネオ・ケインジアン・モデル

[編集]

ジョン・ヒックスは1937年の論文[注釈 1]でケインズの考えを一般均衡のフレームワークに組み入れた[47]。このフレームワークでは財市場と貨幣市場が全体として均衡する[48]。これはIS -LMモデル(投資I・貯蓄S - 流動性選好L・貨幣供給M)と呼ばれるようになり、1960年代までマクロ経済理論と政策分析の基礎となった[49]。IS-LMモデルは、投資と貯蓄の均衡を表す点の集合であるIS曲線で財市場を表す。貨幣市場の均衡は、貨幣の需給の均衡を表す点の集合であるLM曲線で表される。両曲線の交点で経済集計量の均衡が決まる[50]。利子率と産出量はそれぞれ唯一の均衡値をもつ[51]。IS-LMモデルは「金融トランスミッション・メカニズム」として利子率に着目する。貨幣供給は利子率のチャネルを通じて総需要や雇用などの実質変数に影響する。貨幣供給の減少は利子率を高め、投資を減らし、経済全体の産出量を減らす[52]。

他の経済学者たちはIS-LMのフレームワークを拡張した。とりわけフランコ・モディリアーニは1944年の論文[注釈 2]で労働市場を追加導入した。モディリアーニのモデルは、労働市場と金融市場と財市場が相互作用する一般均衡システムとして経済を表現する[47]。このモデルは名目賃金の硬直性で失業を説明する[53]。

経済成長は、アダム・スミスのような18世紀の古典派経済学者たちの関心事であったが、19世紀から20世紀初頭の限界主義革命ではミクロ経済学に関心が集中しため、経済成長の研究は減っていった[54]。経済成長の研究が復活したのはネオ・ケインジアンであるロイ・ハロッドとエブセイ・ドーマーがそれぞれ独自にハロッド・ドーマー・モデルを発案してからである[55]。これはケインズの理論を長期的に拡張したものであり、ケインズ自身が研究していなかった分野であった[56]。ハロッド・ドーマー・モデルは、ケインズの乗数に投資の加速度モデルを組み合わせた[57]。モデルの結論は単純であり、資本・産出比率(資本量を産出量で割ったもの)で貯蓄率を割ったものに成長率が等しくなる[58]。ハロッド・ローマー・モデルは、しばらく成長理論で支配的であったが、1956年にロバート・ソロー[注釈 3]とトレバー・スワン[注釈 4]がそれぞれ独自に新古典派成長モデルを発案すると、これに取って替わられた。ソロー・スワン・モデルは、生産における労働と資本の代替を仮定する結果、観察事実と整合的な「均斉成長」が得られるモデルである[59]。このモデルにおいて、貯蓄の増加は成長率を一時的にしか高めず、ただ技術進歩だけが成長率を長期に高める[60]。ソロー・スワン・モデルの後1970年から1985年まで経済成長に関する研究は停滞した[55]。

経済学者は新古典派総合の理論研究を大型マクロ経済モデルに組み込んだ。これは消費・投資・貨幣需要などの諸要素に関する各方程式から構成される連立方程式モデルである[61]。各方程式は観察データに基づき統計的に推定される[62]。この手の研究は、モディリアーニらが開発したMIT・ペン・社会科学研究会(MPS)モデルで境地に達した[61]。このMPSは、IS-LMモデルに加えて、新古典派成長モデル[63]や、インフレと産出量の関係を表わすフィリップス曲線といった新古典派総合の諸要素を組み合わせた[64]。後に新古典派総合が批判されたとき、大型モデルとフィリップス曲線が批判の標的になった。

フィリップス曲線

[編集]

ケインズは物価水準の明確な理論を示さなかった[65]。初期のケインジアン・モデルは賃金や他の価格水準が固定されていると仮定した[66]。この仮定は、インフレが安定していた1950年代にほとんど問題にならなかったが、1960年代半ばにインフレ率が高まるとマクロ経済モデルの論点になった[67]。アルバン・ウィリアム・フィリップスは1958年の論文[注釈 5]で、経験的観測に基づきインフレ率と失業が逆相関することを発見し、物価水準理論の基礎を築いた。リチャード・リプシーは1960年の論文[注釈 6]でこの逆相関を初めて理論的に説明した。フィリップス曲線に関するケインジアンの一般的説明は、需要超過が高インフレと低失業率をもたらす一方、需要不足がデフレと高失業率を招くというものである[68]。1960年代後半から1970年代初頭にかけて、フィリップス曲線は実証と理論の両面で攻撃された。産出量とインフレの間のトレードオフを推定するフィリップス曲線はケインジアンのシステムの中で最も弱い部分であった[69]。

不均衡マクロ経済学

[編集]新古典派総合は普及したがケインジアンから批判も受けた。不均衡理論(非ワルラス理論)が発達し[70]、非自発的失業のような不均衡現象を均衡モデルでモデル化する新古典派総合は明らかに矛盾していると批判した[71]。不均衡理論によると、ある市場の不均衡の存在は他の市場の不均衡と関連するので、非自発的失業は財市場における過剰供給に結びつく。

不均衡理論はドン・パティンキンの研究に始まるといわれる[70]。ロバート・クラウワーは1965年の論文[注釈 7]で「二重決定仮説」を発案した。市場参加者は何を買うか決定できるが、最終的に自分が売れる金額によって買える金額が制限される[72]。クラウワーとアクセル・レイヨンフーヴッドは1968年の著書[注釈 8]で、ケインズ理論を基礎づける不均衡にもっと注目すべきだと主張した[73]。ロバート・バローとハーシェル・グロスマンは1971年に論文「所得と雇用の一般不均衡モデル」[注釈 9]を発表した。このモデルでは一般均衡に至る前に個別市場の価格が固定される。各市場は「誤った価格」に陥り、その結果として不均衡になる[74]。

バローとグロスマンの研究の直後、不均衡モデルは米国で支持を失った[75][76][77]。そしてバローはケインズ主義を放棄し、ニュー・クラシカル派の市場クリア仮説を取り入れた[78]。

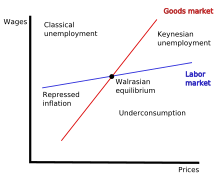

米国の経済学者は不均衡モデルを直ちに放棄したが、欧州の経済学者は不均衡モデルに寛容であった[80]。エドモンド・マランヴォーやジャック・ドレーズといった欧州の経済学者は、不均衡理論を拡張し、価格硬直性を単に仮定するのではなく価格硬直性の生じる原因を考察した[81]。マランヴォーは1977年の著書『失業理論再考』[注釈 10]で不均衡分析を使用した。マランヴォーは、財市場と労働市場の不均衡が財と労働の割り当てにつながり、失業を生むと主張した[82]。マランヴォーは固定価格の枠組みを採用し、農業経済を支配する未加工品の比較的柔軟な価格設定システムと比較して現代の工業価格の価格設定は硬直的であると論じた[82]。そこでは価格が固定され数量のみが調整される[79]。マランヴォーは、古典派失業とケインジアン失業の均衡状態が最も可能性が高いと考える[83]。新古典派理論はワルラス均衡しか扱えないが、ワルラス均衡はマランヴォーの類型論の特殊ケースの一つにすぎない。マランヴォーの理論によると、工業製品は価格設定の性質上ワルラス均衡に到達することはほぼ不可能である[83]。

マネタリズム

[編集]ミルトン・フリードマンは、ケインジアンのマクロ経済学に代わる学説を発展させた。その学説は最終的にマネタリズムと呼ばれる。一般にマネタリズムは貨幣の供給がマクロ経済にとって重要であると考える[84]。1950年代から1960年代にかけてマネタリズムが登場したとき、ケインジアンは貨幣がインフレや景気循環に与える影響を無視していた。マネタリズムはまさにその点について異議を唱えた[4]。

フィリップス曲線への批判とその拡張

[編集]フィリップス曲線はインフレ率と産出量の間に逆の関係があることを明確に示しているように見えた。しかし1970年代に各国でスタグネーション(景気低迷)とインフレーションが同時進行するスタグフレーションが発生してフィリップス曲線は崩れ去った。観察されたフィリップス曲線が実際に崩壊する前に、フリードマンとエドマンド・フェルプスが理論的根拠に基づきフィリップス曲線を攻撃していた。フェルプスは、マネタリストではないが、予想外のインフレやデフレだけが雇用に影響を与えると主張した。フェルプスによる「期待拡張フィリップス曲線」が標準的なツールになった。フリードマンとフェルプスは、自然失業率仮説に基づき、フィリップス曲線に代えて、インフレと失業の間に長期的なトレードオフのないモデルを使用した。このモデルでは、緩和的な金融政策がインフレを引き起こしても失業率は一時的にしか自然失業率を下回らない。企業は最終的に実質的な要因に基づいて物価や賃金をインフレに調整し、金融政策による名目的な変化を無視する。金融緩和による押し上げ効果は消え失せる[85]。

貨幣の重要性

[編集]アンナ・シュウォーツはフリードマンと共同で1963年に『米国金融史』を著し、貨幣供給と景気循環を結びつけた。同書はマネタリストの主要著作である[86]。1950年代と60年代のケインジアンは、金融政策は総産出や景気循環に影響を及ぼさないという見解を採っていた。これは1930年代の世界大恐慌期に超低金利と大幅減産が続いた事実に基づいていた[87]。フリードマンとシュウォーツは大恐慌期にデフレのため実質金利が高かったことに着目し、ケインジアンが名目金利しか見ずにインフレやデフレが実質金利に与える影響を無視したと論じた。名目金利だけ見ていた経済学者は金融政策が刺激的であると考えていたにもかかわらず、実質タームでみると金融政策の効果は収縮的であり産出と雇用に下押し圧力を加えていたという[88]。

フリードマンの貨幣数量説は、アーヴィング・フィッシャーに言及していたが、ケインズからも多くを受け継いでいた[89]。フリードマンの1956年の著書『貨幣数量説:再説』[注釈 11]は、古典派の交換方程式に似た式にケインズの貨幣需要と流動性選好を組み入れた[90]。またフリードマンの貨幣数量説は大幅な景気後退を矯正するために金融政策や財政政策を用いる可能性を認めていた[91]。フリードマンがケインズと違う点は景気後退期でも貨幣需要は比較的安定していると主張する点である[90]。マネタリストの主張によると、財政政策や金融政策による「微調整」は逆効果である。財政政策を変更する時でも貨幣需要は安定している[92]。財政政策も金融政策も効果が出るのが遅すぎて景気後退を防げない[93]。

盛衰

[編集]

マネタリズムは1970年代後半から1980年代にかけて政策当局に注目された。フリードマンとフェルプスが修正したフィリップス曲線は、スタグフレーション期にうまく働き、マネタリズムの信憑性を高めた[95]。マネタリズムは1970年代半ばまでにマクロ経済学の新しい正統派になった[96]。1970年代後半までに、米国や英国の中央銀行はマネタリスト政策を大方採用し、政策ターゲットを金利から貨幣供給量に替えた[97]。しかし、貨幣集計量は測定が難しいため、これを中央銀行のターゲットに据えることは困難であることがわかった[98]。1979年にポール・ボルカーが連邦準備理事会議長に就任して、マネタリズムを大いにテストした。ボルカーは貨幣供給を引き締めインフレ率を下げ、その過程で深刻な不況を招いた。この不況は、マネタリズムの人気を落したが、経済にとって貨幣供給が重要であることを明らかした[4]。1980年代初頭の米国では、かつて安定していた貨幣の流通速度が不安定化したが、このことはマネタリストの予言に反していたため、マネタリズムは信頼を失った[94]。マネタリストの手法は単一方程式モデルを用いてデータをグラフ化して非統計学的に分析するというものであったが、この手法もケインジアンの連立方程式モデルに敗れ去った[99]。マネタリズムの政策と分析方法は中央銀行家や学者の間で影響力を失った。しかし、貨幣の長期中立性(マネーサプライの増加は産出量のような実質変数に長期的影響を及ぼさない)を中心教義とすることと、金融政策を経済安定化に用いることは、ケインジアンを含むマクロ経済学の主流に認められた[4][98]。

ニュー・クラシカル経済学

[編集]

「ニュー・クラシカル(新しい古典派)経済学」はマネタリズムから進化し[100]、これとは違う方法でケインズ主義と対決した。初期のニュー・クラシカル派はマネタリストを自認していたが[101]、その後ニュー・クラシカル学派は進化を遂げた。ニュー・クラシカル派は、金融政策が経済にシステマティックな影響を及ぼせるというマネタリストの信念を放棄し[102]、最終的に貨幣要因を完全に無視したリアルビジネスサイクル理論を信奉した[103]。

マネタリストはケインズのアイデアに基づいていたが、ニュー・クラシカル派はケインジアンの経済理論と完全に決別した[104]。ニュー・クラシカル経済学者たちは、ケインズ理論を捨てたにもかかわらず、短期経済変動を説明するための着眼点をケインジアンと共有していた。ニュー・クラシカル派は、マネタリストに代わってケインズ主義反対論の主役になり、マクロ経済学の主要な論点をずらし、短期変動をどう考えるかという議論であったものを、マクロ経済モデルの根拠をミクロ経済理論に置くべきか否かという議論に置き換えた[105]。ニュー・クラシカル経済学はマネタリズムと同様にシカゴ大学を拠点にした。シカゴ大学ではロバート・ルーカスがニュークラシカル経済学の発展を主導した。他の指導者としては、ミネソタ大学のエドワード・プレスコットやロチェスター大学のロバート・バローなどがいた[103]。

ニュー・クラシカル経済学者たちは、初期のマクロ経済理論がミクロ経済理論に依拠していないと指摘し、「マクロ経済学のミクロ経済学的基礎」を提供する方針を表明した。またニュー・クラシカル派は合理的期待を導入し、経済主体の合理的期待を前提とすると政府は経済を安定させる力をほとんど持たないと主張した。とりわけ論争的なのは、ニュー・クラシカル経済学者が市場クリアの仮定を復活させ、価格の伸縮性と市場均衡モデルを仮定したことである[106]。

合理的期待と政策無効性

[編集]

ケインジアンとマネタリストは、人々が将来への期待に基づいて経済行動を決定していると認識していた。しかし、1970年代までの多くのモデルは適応的期待に頼っていた。適応的期待では、過去の傾向の平均に基づく期待が仮定される[109]。例えば、ある期のインフレ率が平均4%であれば経済主体は翌期のインフレ率を4%と予想すると仮定される[109]。ジョン・ミュースは1961年に農業経済学の論文「合理的期待と価格変動理論」[注釈 12]を著した。その影響を受けたルーカスは1972年の論文[注釈 13]でマクロ経済学に合理的期待を導入した[110]。本質的に、適応的期待は「後ろを見る」行動をモデル化し、合理的期待は「前を見る」経済主体(消費者、生産者、投資家)をモデル化する[111]。また、ニュー・クラシカル経済学者は、経済モデル内の経済主体がモデルを知らずに行動すると仮定するとモデルが内部的に矛盾すると主張した[112]。合理的期待の仮定の下で、モデル内の経済主体はモデル自体の最適予測に基づいて予想すると仮定される[109]。これは、人々が完全予見を行うことを意味するわけでなく[113]、人々が経済理論と政策について十分な知識を持って行動することを意味する[114]。

トーマス・サージェントとニール・ウォレスは1975年の論文[注釈 14]において、インフレと生産の間にフィリップス曲線のトレードオフがあるモデルに合理的期待を適用し、システマティックに経済を安定させるために金融政策を使用できないことを見出した。サージェントとウォレスの政策無効性命題は、貨幣の流入による刺激が雇用や産出を押し上げる前に、経済主体がインフレを予想し物価水準の上昇に適応することを示す[115]。予想外の金融政策でなければ雇用を増やせない。中央銀行は拡張的な金融政策をシステマティックに使用できない。経済主体は物価変動の刺激効果が出る前に物価変動を予見する[116]。

フリードマンの恒常所得仮説では、人々が現在の支出水準を決めるとき、現在の所得に基づいて決めずに、富と生涯所得に基づいて決めるとされる。ロバート・ホールは1978年の論文[注釈 15]において恒常所得仮説に合理的期待を適用した。これによると、人々は時間を通じて消費を平準化し、将来の所得に対する期待が変わったときしか消費パターンを変えない[117]。ホールとフリードマンの恒常所得仮説は、減税のような短期的な安定化政策が経済を刺激するというケインジアンの見解に異議を唱えた[118]。恒久所得の見解は、消費者は富に基づいて支出することと示唆するので、所得を一時的に押し上げても消費はそれほど増えない[118]。ホールの仮説を実証的に検証すると、所得の増加が消費を押し上げる効果は少ないことが示唆される。とはいえホールの研究のおかげで消費のオイラー方程式モデルが普及した[119]。

ルーカス批判とミクロ基礎

[編集]ルーカスは1976年の論文[注釈 16]において、予測と政策評価に使われる大規模ケインジアンモデルを批判した。ルーカスは、変数間の経験的関係に基づく経済モデルは政策が変化すると不安定になると主張した。ある政策レジームの下での関係は政策レジームが変化すると無効になることがある[112]。ルーカスの批判はさらに進む。曰く、政策が経済主体の期待を変えるかどうかで政策効果が決まる。期待と政策の関連を考慮しない限りモデルは安定しない[120]。こうした欠陥を直すにはケインズ主義の不均衡モデルを放棄し構造と行動に基づく均衡モデルに関心を絞ればよい[121]。以上のようなルーカス批判に応えたケインジアン経済学者は、安定した理論的関係に基づくミクロ基礎でモデルを構築していった[122]。

ルーカス供給理論とリアルビジネスサイクルモデル

[編集]ルーカスとレオナルド・ラッピングは1969年の論文[注釈 17]で、総供給量に関するニュー・クラシカル派のアプローチを初めて示した。そのモデルでは、余暇に対する労働者の選好に基づき雇用が変化する。ルーカスとラッピングは、世間の賃金に応じて労働努力を減らす労働者が自主的に選択した結果として雇用が減少するモデルを作成した[123]。

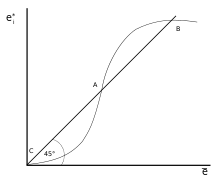

ルーカスは1973年の論文[注釈 18]で合理的期待と不完全情報と市場クリアに基づく景気循環理論を考案した。ルーカスは短期的な貨幣非中立性を認め、経験的事実に基づきインフレと産出の間のトレードオフをモデルに組み込んだ[124]。このモデルには、貨幣サプライズのアイデアが含まれる。それは、財の間の相対価格が変化することに人々が驚いて混乱するときにしか問題が生じない[125]。生産者は他の産業の変化を認識する前に自分の産業の変化に気づくものと仮定される。この仮定のもとで、生産者は一般物価水準の上昇を自社の生産物の需要増加として認識するかもしれない。生産者が増産しても、自社の生産物の価格が上昇したのではなく経済全般の物価が上昇したことに「サプライズ」する結果にしかならない[126]。この「ルーカス供給曲線」は、「物価」または「貨幣サプライズ」、すなわち予想インフレ率と実際のインフレ率の差の関数として産出をモデル化する。このモデルは1970年代の実証研究で支持されなかったため、ルーカスの「サプライズ」景気循環理論は普及しなかった[127][128]。

リアルビジネスサイクル理論

[編集]

「貨幣サプライズ」モデルが迷走した一方で、景気循環のニュー・クラシカル・モデルを開発する努力が続けられた。キッドランドとプレスコットは1982年の論文[注釈 19]で、リアルビジネスサイクル理論(RBC)を発案した[129]。この理論は景気循環を供給側で完全に説明し、モデルは一定の均衡状態をもつシステムで経済を表す[130]。RBCは、価格サプライズや市場の失敗、価格粘着性、不確実性、不安定性などによって景気循環を説明する必要性を放棄した[131]。その代わりに、キッドランドとプレスコットは、技術と生産性の変化で景気循環を説明する素朴なモデルを構築した[127]。技術と生産性が変化すると、人々の仕事への欲求が変わり、雇用水準が変化する[127]。RBCは不況期に非自発的失業が増えるという考えを否定した。そして、貨幣が経済を安定化する可能性があるという考えを放棄するだけでなく、貨幣が経済を不安定化する可能性があるというマネタリストの考えさえも放棄した[132]。

リアルビジネスサイクル論者は、アロー・ドブリュー・モデル[133]の一般均衡のミクロ基礎に基づいてマクロ経済モデルを構築しようとした[134][135][136][137]。RBCモデルは動的確率一般均衡(DSGE)モデルの着想の一つであった。DSGEモデルは、ニュー・クラシカル派に反対する人々を含むマクロ経済学者にとって共通の方法論的ツールとなっている[129]。

ニュー・ケインジアン経済学

[編集]ニュー・クラシカル経済学は新古典派総合の本質的な矛盾を指摘した。市場のクリアと一般均衡を想定するワルラスのミクロ経済学は、市場がクリアしないケインズのマクロ経済学を導くことができなかった。ニュー・ケインジアンはこのパラドックスを認めたが、ニュー・クラシカル派がケインズを放棄したのに対し、ニュー・ケインジアンはワルラスと市場クリアを放棄した[138]。1970年代後半から1980年代にかけて、ニュー・ケインジアンはミクロ経済学をケインズのマクロ経済学と整合させようとして、独占的競争のような市場の不完全性、粘着価格のような名目摩擦、その他の摩擦を研究した[138]。ニュー・ケインジアンは、ルーカスが発案しニュー・クラシカル経済学者たちが採用してきた合理的期待モデルを定式化した[139]。

名目硬直性と実質硬直性

[編集]スタンレー・フィッシャーは1977年の論文[注釈 20]で、トーマス・J・サージェントとニール・ウォレスの貨幣無効性命題に応え、合理的期待モデルにおいても金融政策が経済を安定させることを示した[139]。フィッシャーのモデルは、長期名目賃金契約を含むモデルによって金融政策の効果を示した[140]。ジョン・ブライアン・テイラーはフィッシャーの研究を拡張し、賃金と物価が調整された後でさえも、金融政策は長期的な効果をもち得ることを示した。テイラーは、時間差契約交渉と、名目の価格と賃金を長期に固定する契約を仮定して、フィッシャーのモデルに基づいてこの結論を得た[140]。これらの初期のニュー・ケインジアン理論は、名目賃金が固定されていれば、中央銀行が雇用を制御できるという基本的なアイデアに基づいていた[141]。賃金は名目で固定されているので、中央銀行は貨幣供給を変更することで実質賃金(物価で調整された賃金の価値)を制御することができ、これによって雇用に影響を与える[141]。

このような初期の名目賃金契約モデルに対して、1980年代のニュー・ケインジアン経済学者たちは不満を抱いた[142]。この契約モデルの予測によると実質賃金が景気循環と逆に動く(景気が悪化すると実質賃金が上昇する)が、実証研究によると実質賃金は景気循環と独立に動くか、むしろ景気循環に合わせて動く傾向があるからである[143]。初期の契約モデルは、企業が非効率的な長期契約を結ぶ理由が不明であったため、ミクロ経済の観点からも意味がなかった[141]。ニュー・ケインジアンは労働市場の硬直性を探す代わりに財市場に目を転じ、価格変更の「メニュー・コスト」を想定し、その結果として生じる粘着価格に注目した[142]。メニュー・コストという用語の意味は、その文字の通り、レストランが価格を変更したいときに新しいメニューを印刷するコストというような意味である。しかし、経済学者は、メニュー・コストという用語を価格変更に関するコストより広い意味で使う。この意味でのメニュー・コストは、価格を変更するか否かを評価するためのコストを含む。企業は価格を変更するたびにコストがかかるので、常に市場がクリアするように価格を調整するわけではない。このような価格調整の欠如は経済が不均衡に陥る理由を説明する[144]。米国消費者物価指数のデータを使用した研究では、価格の粘着性が確認された。財の価格は通常4か月から6か月ごとに変更される。セールスを除くと8か月から11か月ごとに変更される[145]。

メニュー・コストは小さすぎて経済全体に大した影響を及ぼさないことを示唆した研究もあったが、ローレンス・ボールとデビッド・ローマーは1990年の論文[注釈 21]で、実質硬直性と名目硬直性が相互作用して大きな不均衡を生み出すことを示した。企業が経済環境の変化に対して実質価格を調整するのが遅い場合はいつでも実質硬直性が生じる。例えば、企業が市場支配力を持っている場合、または投入コストや賃金が契約で固定されている場合、企業が実質硬直性に直面することがある[146][147]。ボールとローマーは、労働市場の実質硬直性によって企業のコストが高止まりするため、企業は価格を引き下げて収益を失うことに躊躇すると主張した。実質硬直性によって生み出されるコストと、価格変動のメニュー・コストとを組み合わせることで、市場がクリアする水準まで企業が価格を引き下げる可能性は低くなる[144]。

協調の失敗

[編集]

協調の失敗は不況と失業を説明するニュー・ケインジアンの重要概念である[150]。不況では、工場で働く意思のある人がいて、仕事があれば工場の生産物を購入する意思のある人もいるにもかかわらず、工場が休業することがある。このようなシナリオでは、不況は協調の失敗の結果であるように見える。見えざる手は生産と消費のフローを最適に調整することに失敗する[151]。ラッセル・クーパーとアンドリュー・ジョンの1988年の論文[注釈 22]は、経済主体が各自の状況を改善する(少なくとも損失を被らない)協調を可能とする複数均衡モデルとして協調の一般形式を表わした[152]。クーパーとジョンは、ピーター・ダイアモンドの1982年のココナッツ・モデル[注釈 23]を含む先行モデルに基づいて研究し[153]、サーチとマッチングの理論などに基づき協調の失敗のケースを示した[154]。ダイアモンドのモデルでは、生産者は他人が生産しているのを見れば自分も生産するようになる。取引できる相手数が増えれば、取引相手を見つける可能性を高まる。ダイヤモンドのモデルは、協調の失敗の他のケースと同様に、複数均衡を持ち、ある人の厚生は他の人の決定に依存する[155]。ダイアモンドのモデルは、多くの人々や企業が参加することで市場がうまく機能するようになる「厚い市場の外部性」の一例である[156]。協調の失敗として他に可能性があるのは自己成就予言である。企業が需要の減少を予想して雇用を削減するかもしれない。求人が少ないと、労働者が心配して消費を抑えるかもしれない。このような需要減少は企業の期待と合致しているが、それは完全に企業自身の行動によるものである[152]。

労働市場の失敗

[編集]ニュー・ケインジアンは、労働市場のクリアが失敗することを説明した。ワルラス市場において失業中の労働者は労働者への需要が供給と一致するまで賃金を引き下げる[157]。失業者は転職活動中の労働者か、あるいは賃金が低すぎるので仕事しないことを選んだ労働者に限られる[158]。ニュー・ケインジアンは働く意欲のある労働者を失業する理由を説明する理論を考案した[159]。その中で最も重要な理論は効率賃金とインサイダー・アウトサイダー・モデルである[160]。これらの理論は失業の長期的影響を説明するために使用される。失業の短期的な増加は恒久化し、失業を長期に増やす[161]。

インサイダー・アウトサイダー・モデル

[編集]1979年のオイルショックと1980年代初頭の景気後退により失業率が急上昇したが、自然失業率と思われていた水準まで失業率が下がらなかったため、経済学者はヒステリシス(履歴現象)に関心を持った[162]。オリバー・ブランチャードとローレンス・サマーズは1986年の論文[注釈 24]においてインサイダー・アウトサイダー・モデルを用いて失業の履歴現象を説明した。アサル・リンドベックとデニス・スノーワーも1988年の論文[注釈 25]で同様のモデルを提案をした。インサイダーとは既に企業で働いている労働者である。インサイダーは自分の厚生にしか関心がない。インサイダーは賃金を下げて雇用を拡大するよりも賃金を高く維持することを望む。失業者はアウトサイダーである。アウトサイダーは賃金交渉の過程で何も意見を言えないので、自分たちの利益を主張できない。失業が増えるとアウトサイダーの数が増える。経済が回復した後でもアウトサイダーは交渉過程で交渉権を持たない[163]。景気後退期に多くのアウトサイダーが発生すると失業率が持続的に高水準にとどまることがある[163]。また、労働市場にヒステリシスが存在すると金融政策や財政政策の重要性が高まる。経済の一時的な低迷が失業を長期的に増加させる場合、安定化政策は一時的な救済に役立つだけでなく、短期的なショックが失業を長期的に増加させるのを防ぐ[164]。

効率賃金

[編集]

効率賃金モデルでは、労働市場がクリアする水準で賃金が決まらず、労働生産性を最大化する水準で賃金が決まる[165]。例えば、途上国では、労働者が十分な栄養を採って生産的になれるように、企業が市場クリア水準以上の賃金を支払うかもしれない。企業は労働者の忠誠心と士気と生産性を高めるために高い賃金を払うかもしれない[166]。企業はまた、怠慢を予防するために市場賃金より高い賃金を支払うかもしれない[167]。怠慢モデルは特に有力であった[168]。カール・シャピロとジョセフ・スティグリッツの1984年の論文[注釈 26]は、企業が労働者の努力を監視できず、怠ける労働者を解雇できない限り、労働者が仕事を怠けがちになるモデルを考案した[169]。経済が完全雇用状態にあるならば、怠けて解雇された労働者は他の企業に雇われればよい[170]。各企業は市場賃金を上回るプレミアムを労働者に支払って、労働者が怠けず働いて今の仕事を確実に続ける気にさせる必要がある。労働者は怠けると解雇され他の仕事を見つける必要がある。各企業は市場クリア水準を超える賃金を支払っているため、労働市場全体はクリアしない。これは失業中の労働者のプールを作り出し、解雇されたときのコストを高める。労働者は低賃金のリスクにさらされるだけでなく、失業者のプールに陥るリスクにもさらされる。賃金を市場クリア水準以上に保つことは、働く気のある労働者の一部を失業させたとしても、労働者が怠ける気をなくし効率的に働かせることになる[169]。

新しい成長理論

[編集]

1950年代から1960年代までの新古典派成長モデルの研究の後、1985年まで経済成長に関する研究はほとんど行われなかった[55]。ポール・ローマーの論文[注釈 27][注釈 28]は、経済成長研究を復活させるのに特に影響力があった[173]。成長理論の研究の復活は1980年代半ばに始まり1990年代初頭にブームを迎えた。多くのマクロ経済学者は長期の視点に目覚め、内生成長理論を含む「新しい成長」理論を創始した[174][173]。成長経済学者たちは経験的事実を説明しようとした。たとえばサハラ以南のアフリカが成長にキャッチアップしなかったこと、東アジアの虎が急成長していること、そして1990年代の技術ブーム以前の米国で生産性の成長が減速したことなどである[175]。新古典派成長モデルが予測していた成長率の収束は実現しなかった。新古典派モデルが予測に失敗したことは内生成長の研究を促した[171]。

3つの系統の新しい成長モデルが新古典派モデルに異議を唱えた[176]。第1の系統のモデルは、時間を通じて資本の経済的便益が減少するという旧型モデルの想定に異議を唱えた[176]。この新しい成長モデルは資本蓄積にプラスの外部性を取り入れた。ある企業が技術に投資すると、知識の拡散により他の企業に効果が波及するという外部性である[177]。第2の系統のモデルは、成長においてイノベーションが果たす役割に着目した。これらのモデルは、特許やその他のインセンティブを通じてイノベーションを促進する必要性を強調した[178]。第3の系統のモデルは「新古典派の復活」と呼ばれる。外生成長理論における資本の定義を拡大し人的資本を含めた[179]。この研究の系統はマンキューとローマーとワイルの1992年の論文[注釈 29]で始まった。これは、国々間の成長率の差異の78%が、人的資本で拡張されたソロー・モデルによって説明できることを示している[180]。

内生成長理論は、外国から技術やアイデアの流入を奨励する開放的な社会を通じて国々が急速に「キャッチアップ」して成長することを含意した[181]。また、内生成長理論は、民間部門が最適水準で投資しないことがあるため、政府が介入して研究開発への投資を奨励すべきであることを示唆した[181]。

ニュー・シンセシス

[編集]

1990年代に「新しい新古典派総合」、あるいは単に「新しい総合」(ニュー・シンセシス)と呼ばれる学派が現れ、ニュー・ケインジアン派とニュー・クラシカル派の両方のアイデアを統合した[182]。ニュー・クラシカル派から合理的期待を含むRBCの仮説と方法を取り入れ[183]、ニュー・ケインジアンから名目硬直性(価格粘着性)[150]やその他の市場不完全性を取り入れた[184]。ニュー・シンセシス理論はRBCモデルを発展させ動的確率一般均衡(DSGE)モデルを開発した[185]。DSGEモデルは、企業や家計の行動や選好について仮説を立てる。得られたDSGEモデルの結果から数値解が計算される[186]。これらのモデルには、経済へのショックによって生み出された「確率」要素も含まれる。元のRBCモデルでは、ショックは技術変化に限られていたが、近年のモデルでは他の実質変化も取り入れられている[187]。DSGEモデルはルーカス批判を回避する点で理論的に優れているとされた[188]。アカデミックな経済学者や中央銀行などの政策当局は直ちにニュー・シンセシスを採用した[150]。

DSGEモデルの計量分析は、実質要因が経済に影響を与えることを示唆する。フランク・スメッツとラファエル・ウォルターズの2007年の論文[注釈 31]によると、金融政策は産出量の変動のごく一部しか説明しない[189]。ニュー・シンセシス・モデルでは、ショックが需要と供給の両方に影響を与える可能性がある[190]。ニュー・シンセシスは、ニュー・クラシカルと対照的に、金融政策に経済安定化効果があることを示唆する[190][191]。

ニュー・シンセシスによって議論の対象がイデオロギーから方法論に変わった[192]。景気循環モデル作成者は2つの陣営に分かれた。一方はキャリブレーションを好む陣営、他方は推定を好む陣営である[192]。モデルのキャリブレーションでは、他の研究を参照したり、思いつきの経験的観察に基づいたりして、パラメーターの値を選択し[193]、統計的検定を使わずにモデルの動作特性でモデルの品質を評価する[194]。キッドランドとプレスコットの1982年の論文は自分たちのモデルを正式に評価していないが、労働時間のような変数は実際のデータに合わなかったけれど他の要素の分散はデータに合ったと報告している[195]。推定方法が使用される場合、モデルは標準的な統計上の適合性基準に基づいて評価される[196]。キャリブレーションは一般にニュー・クラシカル学派のリアルビジネスサイクル・モデルに関連しているが、方法論の違いはイデオロギーを超えている。著名なニュー・クラシカル経済学者のなかでもルーカスやプレスコットやキッドランドはキャリブレーションを提唱しているが、サージェントは推定を好んでいる[196]。

2008年金融危機とコンセンサスの崩壊

[編集]2007年から2008年にかけての世界金融危機とその後の大不況は、マクロ経済理論にとって試練であった。危機を予測した経済学者はほとんどおらず、その後も危機に対処する方法について意見が大きく分かれた[197]。深刻な不況に対処する政策対応を経済学者たちが議論したとき、ニュー・シンセシスのコンセンサスは破綻した。ニュー・シンセシスは「グレート・モデレーション」期に形成されており、厳しい経済環境で検証されていなかった[198]。多くの経済学者は危機が経済バブルに由来する点で同意しているが、主要なマクロ経済学派はどれも金融や資産バブル理論にそれほど注意してこなかった[197]。バブルがどのように形成されるか、バブルをどのように識別するか、そしてバブルをどのように防止できるか。現在の経済理論が危機に対処することができなかったために、経済学者たちは考えを見直さざるを得なくなった[199]。評論家は主流派をあざ笑い、大幅な見直しを提案した[200]。

金融危機後、現代マクロ経済学のコンセンサスの要素は批判された。ロバート・ソローは米国議会証言でDSGEモデルについて「不況対策に役立つことは何も言えない。本質的に信じがたい仮定をおいて、マクロ経済政策は何もすべきではないという『結論』を組み込んでいるからだ」と述べた[201]。ソローはまた、現実の世界は多様で多数の経済主体の複雑な相互作用で構成されているが、DSGEモデルはこれを単一の「代表的経済主体」で表すことができると仮定することが多いと批判した[202]。ロバート・ゴードンは1978年以降のマクロ経済学の大部分を批判した。ゴードンは、不均衡理論と不均衡モデルの復活を求めた。彼は市場クリアを仮定したニュー・クラシカルとニュー・ケインジアンをどちらも非難した。彼は石油のように市場がクリアする財と、住宅のように粘着価格の財の両方を含む経済モデルの復活を求めた[203]。リカルド・カバレロはDSGEモデルを批判しつつ、近年の金融研究は進展しており、現代のマクロ経済学は金融危機後に重点を変えるべきだが廃棄される必要はないと論じた[204]。

異端派理論

[編集]異端派経済学者は主流派から大きく外れた理論に執着し、その理論は軽んじられ[205]、体制側から不適切なものとして扱われた[206]。ジョーン・ロビンソンら異端派経済学者は、当初主流派経済学者と共に研究したが、1960年代後半から1970年代にかけて自ら孤立し閉鎖的なグループを形成した[207]。現在の異端派経済学者は、主流の学術誌を避けて仲間内の学術誌で発表することが多く、形式ばったモデルを嫌って抽象理論の研究を好んでいる[205]。

2008年の金融危機とその後の不況により、既存のマクロ経済学の理論とモデルと計量経済学の限界が明らかになった。マスメディアはポスト・ケインジアン経済学[208]やオーストリア学派を論じたが、これら異端派は主流経済学への影響力が小さい[209][210]。

ポスト・ケインジアン経済学

[編集]ネオ・ケインジアンはケインズのアイデアを新古典派理論と統合したが、ポスト・ケインジアンは違う方向に進んだ。ポスト・ケインジアンは新古典派総合に反対し、古典派の要素を排除してケインズを原理主義的に解釈する経済理論を発展させようとした[211]。ポスト・ケインジアンの信念の核心は、古典派や主流派ケインジアンの見解の中心となる公理を否定することである。否定されるべき公理は3つ、(1)貨幣の中立性、(2)総代替、(3)エルゴード性の公理である[212][213]。(1)貨幣中立性について、ポスト・ケインジアンは短期的の貨幣中立性を否定するだけでなく、長期でも貨幣を重要な要素と見なす[212]。これは1970年代に他のケインジアンが棄却した見解である。(2)総代替とは、財と財の間の変換可能性を意味する。相対価格が変化するとその変化に応じて人々は消費をシフトさせる[214]。(3)エルゴード性の公理は、過去と現在の市場の状況に基づいて経済の未来を予測できるというものである。エルゴード性を仮定しなければ、経済主体は合理的期待を形成できず、ニュー・クラシカルの理論は崩れ去る[214]。非エルゴード経済では不確実性によって予測が非常に難しくなり意思決定が妨げられる。不確実性の観点もあって、ポスト・ケインジアンは粘着価格や粘着賃金についてニュー・ケインジアンと異なるスタンスをとる。名目硬直性を市場クリア失敗の原因と見なさない。むしろ粘着価格と長期契約のおかげで期待が安定し不確実性が減少し市場が効率化すると考える[215]。ポスト・ケインジアンの経済政策は、セーフティーネットや物価安定によって経済の不確実性を減らす必要性を強調する[216][213]。ハイマン・ミンスキーは、不確実性と不安定性に関するポスト・ケインジアンの理論を金融危機に応用した。それは、投資家が借金して投資し、借金にかかる利子を投資収益で賄えなくなるまで借金を増やしていって、その結果金融危機に至るというものである[213]。2007-2008年の金融危機では主流派がミンスキーの研究に関心を示した[208]。

オーストリア景気循環理論

[編集]

オーストリア経済学派は、カール・メンガーが1871年に著した『経済学原理』から始まる。メンガーを継いだ経済学者たちは独自のクループを形成したが、その独自性は第二次世界大戦の前後に薄れた。しかしオーストリア派の伝統はルートヴィヒ・フォン・ミーゼスやフリードリヒ・ハイエクの研究を通して独自の学派として生き残った。現代のオーストリア派は、初期のオーストリア派の研究に関心をもつ点と、計量経済学などの標準的な実証手法を使わない点で独特である。またオーストリア派は均衡よりも市場プロセスに着目する[217]。このようなオーストリア派の方法論に対し、主流経済学者は一般に批判的である[218][219]。

ハイエクはオーストリア派の景気循環理論を創始した。これはメンガーの資本理論とミーゼスの貨幣と信用の理論を統合したものである[220]。この理論は、生産計画が最終生産物の製造に先行するという通時投資モデルを提起する。生産者は消費者の選好の変化に適応するように生産計画を修正する[221]。生産者は「派生需要」に反応する。派生需要とは現在の需要ではなく推定された将来の需要である。消費者が支出を減らしたとしても、生産者は消費者が将来追加支出するために貯蓄しているのだと思って生産量を変えない[222]。この資本生産理論は、貸付資金市場(利子率を通じて貯蓄と投資を結びつける市場)と組み合わさることで、市場が異時点間の選好を反映するマクロ経済のモデルを導く[223]。ハイエクのモデルでは、安易な信用がブームを起こし資源が誤って配分されると経済バブルが始まる。初期段階では生産に余分な資源が投入され過剰生産が始まる。後期段階では資本の減価償却を補う維持資金を調達できなくなる[224]。後期段階の資本の維持が不足するため、初期段階での過剰生産を処分できなくなる。最終財の不足によって、販売のために生産できる最終財が少なくなり、「強制貯蓄」が生じてブームが崩壊する[224]。

注釈

[編集]- ^ Hicks, J. R. (April 1937). “Mr. Keynes and the "Classics"; A Suggested Interpretation”. Econometrica 5 (2): 147–159. doi:10.2307/1907242. JSTOR 1907242.

- ^ Modigliani, Franco (January 1944). “Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money”. Econometrica 1 (12): 45–88. doi:10.2307/1905567. JSTOR 1905567.

- ^ Solow, Robert M. (February 1956). “A Contribution to the Theory of Economic Growth”. The Quarterly Journal of Economics 70 (1): 65–94. doi:10.2307/1884513. JSTOR 1884513.

- ^ Swan, T. W. (1956). “Economic Growth and Capital Accumulation”. Economic Record 32 (2): 334–361. doi:10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x.

- ^ Phillips, A. W. (November 1958). “The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957”. Economica 25 (100): 283–299. doi:10.2307/2550759. JSTOR 2550759.

- ^ Lipsey, R.G. (February 1960). “The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1862–1957: A Further Analysis”. Economica 27 (105): 1–31. doi:10.2307/2551424. JSTOR 2551424.

- ^ Clower, Robert W. (1965). “The Keynesian Counterrevolution: A Theoretical Appraisal”. In Hahn, F. H., F.H.; Brechling, F. P.R.. The Theory of Interest Rates. London: Macmillan

- ^ Leijonhufvud, Axel (1968). On Keynesian economics and the economics of Keynes : a study in monetary theory. London: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-500948-4

- ^ Barro, Robert J.; Grossman, Herschel I. (1971). “A General Disequilibrium Model of Income and Employment”. American Economic Review 61 (1): 82–93. JSTOR 1910543.

- ^ Malinvaud, Edmond (1977). The Theory of Unemployment Reconsidered. Yrjö Jahnsson lectures. Oxford, England: Blackwell. ISBN 978-0-631-17350-2. LCCN 77-367079. OCLC 3362102

- ^ Friedman, Milton (1956). “The Quantity Theory of Money: A Restatement”. In Friedman, Milton. Studies in the Quantity Theory of Money. Chicago: University of Chicago Press

- ^ Muth, John F. (1961). “Rational Expectations and the Theory of Price Movements”. Econometrica 29 (3): 315–335. doi:10.2307/1909635. JSTOR 1909635.

- ^ Lucas, Robert E. (1972). “Expectations and the Neutrality of Money”. Journal of Economic Theory 4 (2): 103–123. doi:10.1016/0022-0531(72)90142-1.

- ^ Sargent, Thomas J.; Wallace, Neil (1975). “'Rational' Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule”. Journal of Political Economy 83 (2): 241–54. doi:10.1086/260321. JSTOR 1830921.

- ^ Hall, Robert E. (1978). “Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence”. Journal of Political Economy 86 (6): 971–987. doi:10.1086/260724. JSTOR 1840393.

- ^ Lucas, Robert (1976). “Econometric Policy Evaluation: A Critique”. In Brunner, K.; Meltzer, A.. The Phillips Curve and Labor Markets. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. 1. New York: American Elsevier. pp. 19–46. ISBN 978-0-444-11007-7

- ^ Lucas, R.E.; Rapping, L.A. (1969). “Real Wages, Employment and Inflation”. Journal of Political Economy 77 (5): 721–754. doi:10.1086/259559. JSTOR 1829964.

- ^ Lucas, R. E. (1973). “Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs”. The American Economic Review 63 (3): 326–334. JSTOR 1914364.

- ^ Kydland, F. E.; Prescott, E. C. (1982). “Time to Build and Aggregate Fluctuations”. Econometrica 50 (6): 1345–1370. doi:10.2307/1913386. JSTOR 1913386.

- ^ Fischer, S. (1977). “Long-Term Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule”. The Journal of Political Economy 85 (1): 191–205. doi:10.1086/260551. hdl:1721.1/63894.

- ^ Ball, L.; Romer, D. (1990). “Real Rigidities and the Non-Neutrality of Money”. The Review of Economic Studies 57 (2): 183–203. doi:10.2307/2297377. JSTOR 2297377.

- ^ Cooper, R.; John, A. (1988). “Coordinating Coordination Failures in Keynesian Models”. The Quarterly Journal of Economics 103 (3): 441–463. doi:10.2307/1885539. JSTOR 1885539.

- ^ Diamond, Peter A. (October 1982). “Aggregate Demand Management in Search Equilibrium”. Journal of Political Economy 90 (5): 881–894. doi:10.1086/261099. hdl:1721.1/66614. JSTOR 1837124.

- ^ Blanchard, O. J.; Summers, L. H. (1986). “Hysteresis and the European Unemployment Problem”. NBER Macroeconomics Annual 1: 15–78. doi:10.2307/3585159. JSTOR 3585159.

- ^ Lindbeck, Assar; Snower, Dennis (1988). The insider-outsider theory of employment and unemployment. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. ISBN 978-0-262-62074-1

- ^ Shapiro, C.; Stiglitz, J. E. (1984). “Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device”. The American Economic Review 74 (3): 433–444. JSTOR 1804018.

- ^ Romer, Paul M. (October 1990). “Endogenous Technological Change”. Journal of Political Economy 98 (5): S71–S102. JSTOR 2937632.

- ^ Romer, Paul M. (October 1986). “Increasing Returns and Long-Run Growth”. Journal of Political Economy 94 (5): 1002–1037. JSTOR 1833190.

- ^ Mankiw, N. Gregory; Romer, David; Weil, David N. (May 1992). “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”. The Quarterly Journal of Economics 107 (2): 407–437. doi:10.2307/2118477. JSTOR 2118477.

- ^ Christiano, Lawrence J.; Eichenbaum, Martin; Evans, Charles L. (2005). “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy”. Journal of Political Economy 113 (1): 1–45. doi:10.2307/426038. JSTOR 426038.

- ^ Smets, Frank; Wouters, Rafael (2007). “Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach”. American Economic Review 97 (3): 586–606. doi:10.1257/aer.97.3.586. hdl:10419/144322.

出典

[編集]- ^ Blanchard 2000, p. 1377.

- ^ a b Dimand 2008.

- ^ a b Snowdon & Vane 2005, p. 69.

- ^ a b c d McCallum 2008.

- ^ Mankiw 2006, pp. 37–38.

- ^ Froyen 1990, p. 70.

- ^ Marcuzzo & Roselli 2005, p. 154.

- ^ a b Dimand 2003, p. 327.

- ^ a b c d Blanchard 2000, pp. 1378–1379.

- ^ Dimand 2003, p. 333.

- ^ Woodford 1999, p. 4.

- ^ Case & Fair 2006, pp. 400–401.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 50.

- ^ Harrington 2002, pp. 125–126.

- ^ Snowdon & Vane 2005, pp. 69–70.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 52.

- ^ Case & Fair 2006, p. 685.

- ^ Froyen 1990, pp. 70–71.

- ^ Skidelsky 2003, p. 131.

- ^ Wicksell, Knut 1999.

- ^ Uhr 2008.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 13.

- ^ Patinkin 2008.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 70.

- ^ a b Snowdon & Vane 2005, p. 63.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 49.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 58.

- ^ Blinder 2008.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 46.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 59.

- ^ Froyen 1990, p. 97.

- ^ a b "Keynes and Probability" 1999.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 76.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 55.

- ^ a b Snowdon & Vane 2005, pp. 70–71.

- ^ Fletcher 2002, p. 522.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 71.

- ^ a b "Neo-Keynesianism" 1999.

- ^ Backhouse 1997, p. 43.

- ^ Romer 1993, p. 5.

- ^ Backhouse 1997, p. 37.

- ^ Backhouse 1997, p. 42.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 101.

- ^ Skidelsky 2009, pp. 103–104.

- ^ Skidelsky 2009, p. 104.

- ^ Janssen 2008.

- ^ a b Blanchard 2000, p. 1379.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 106.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 102.

- ^ "IS/LM Model and Diagram" 1999.

- ^ Froyen 1990, p. 173.

- ^ Ireland 2008.

- ^ Fletcher 2002, p. 524.

- ^ Snowdon & Vane 2005, pp. 585–586.

- ^ a b c Snowdon & Vane 2005, p. 586.

- ^ Eltis 1987.

- ^ Snowdon & Vane 2002, p. 316.

- ^ Snowdon & Vane 2002, pp. 316–317.

- ^ Temple 2008.

- ^ Solow 2002, p. 519.

- ^ a b Blanchard 2000, p. 1383.

- ^ Mankiw 2006, p. 31.

- ^ Goodfriend & King 1997, p. 234.

- ^ Goodfriend & King 1997, p. 236.

- ^ Mishkin 2004, p. 537.

- ^ Blanchard 2000, p. 1385.

- ^ Goodfriend & King 1997, pp. 234–236.

- ^ "Edmund Phelps's Contributions to Macroeconomics" 2006.

- ^ Mankiw 2006, p. 33.

- ^ a b Backhouse & Boianovsky 2012, p. 8.

- ^ Tsoulfidis 2010, p. 287.

- ^ Tsoulfidis 2010, pp. 290–291.

- ^ Tsoulfidis 2010, p. 288.

- ^ De Vroey 2002, p. 383.

- ^ Hoover 2003, p. 419.

- ^ Mankiw 1990.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 72.

- ^ Barro 1979.

- ^ a b Tsoulfidis 2010, p. 294.

- ^ Backhouse & Boianovsky 2012, p. 75.

- ^ Beaud & Dostaler 1997, p. 123.

- ^ a b Tsoulfidis 2010, p. 293.

- ^ a b Tsoulfidis 2010, p. 295.

- ^ Case & Fair 2006, p. 684.

- ^ Romer 2005, p. 252.

- ^ Mishkin 2004, p. 608.

- ^ Mishkin 2004, pp. 607–608.

- ^ Mishkin 2004, pp. 607–610.

- ^ Mishkin 2004, p. 528.

- ^ a b Mishkin 2004, p. 529.

- ^ DeLong 2000, p. 86.

- ^ DeLong 2000, p. 89.

- ^ Krugman & Wells 2009, p. 893.

- ^ a b DeLong 2000, p. 91.

- ^ DeLong 2000, p. 90.

- ^ Woodford 1999, pp. 18.

- ^ DeLong 2000, p. 84.

- ^ a b DeLong 2000, p. 92.

- ^ Woodford 1999, pp. 18–19.

- ^ Mankiw 2006, p. 5.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 222.

- ^ Froyen 1990, p. 333.

- ^ a b Fischer 2008.

- ^ Froyen 1990, p. 332.

- ^ Woodford 2009, p. 268.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 220.

- ^ Dindo 2007, p. 8.

- ^ Brannon 2006.

- ^ a b c Mishkin 2004, p. 147.

- ^ Woodford 1999, p. 20.

- ^ Froyen 1990, p. 335.

- ^ a b Hoover 2008.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 226.

- ^ Froyen 1990, pp. 334–335.

- ^ Mankiw 1990, p. 1649.

- ^ Snowdon & Vane 2005, pp. 243–244.

- ^ Mankiw 1990, p. 1651.

- ^ a b Sargent 2008.

- ^ Mankiw 1990, p. 1652.

- ^ Mishkin 2004, p. 660.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 266.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 340.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 233.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 235.

- ^ Mankiw 2006, p. 6.

- ^ Case & Fair 2006, p. 691.

- ^ a b c Mankiw 1990, p. 1653.

- ^ Hoover 2003, p. 423.

- ^ a b Mankiw 2006, p. 7.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 294.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 295.

- ^ Mankiw 1990, pp. 1653–1654.

- ^ Hahn & Solow 1997, p. 2.

- ^ Mark 2001, p. 107.

- ^ Romer 2005, p. 215.

- ^ Christiano & Fitzgerald 2001, p. 46n.

- ^ Mankiw 2006, p. 34.

- ^ a b Romer 1993, p. 6.

- ^ a b Mankiw 2006, p. 36.

- ^ a b Mankiw & Romer 1991, p. 6.

- ^ a b c Mankiw 1990, p. 1656.

- ^ a b Mankiw 1990, p. 1657.

- ^ Mankiw 1990, pp. 1656–1657.

- ^ a b Mankiw 1990, p. 1658.

- ^ Galí 2008, pp. 6–7.

- ^ Romer 2005, pp. 294–296.

- ^ Snowdon & Vane 2005, pp. 380–381.

- ^ Romer 1993, p. 15.

- ^ Cooper & John 1988, p. 446.

- ^ a b c Mankiw 2008.

- ^ Howitt 2002, pp. 140–141.

- ^ a b Howitt 2002, p. 142.

- ^ Diamond 1982.

- ^ Cooper & John 1988, p. 452.

- ^ Cooper & John 1988, pp. 452–453.

- ^ Mankiw & Romer 1991, p. 8.

- ^ Romer 2005, p. 438.

- ^ Romer 2005, pp. 437–439.

- ^ Romer 2005, p. 437.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 384.

- ^ Romer 2005, p. 471.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 332.

- ^ a b Romer 2005, p. 468.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 335.

- ^ Froyen 1990, p. 357.

- ^ Romer 2005, p. 439.

- ^ Froyen 1990, p. 358.

- ^ Romer 2005, p. 448.

- ^ a b Snowdon & Vane 2005, p. 390.

- ^ Romer 2005, p. 453.

- ^ a b Blaug 2002, p. 206.

- ^ Durlauf, Johnson & Temple 2005, p. 568.

- ^ a b Mankiw 2006, p. 37.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 585.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 587.

- ^ a b Snowdon & Vane 2005, pp. 624–625.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 628.

- ^ Snowdon & Vane 2005, pp. 628–629.

- ^ Snowdon & Vane 2005, p. 625.

- ^ Klenow & Rodriguez-Clare 1997, p. 73.

- ^ a b Snowdon & Vane 2005, p. 630.

- ^ Goodfriend & King 1997, p. 256.

- ^ Goodfriend & King 1997, pp. 255–256.

- ^ Blanchard 2000, pp. 1404–1405.

- ^ Mankiw 2006, p. 39.

- ^ Kocherlakota 2010, pp. 9–10.

- ^ Woodford 2009, pp. 272–273.

- ^ Kocherlakota 2010, p. 6.

- ^ Woodford 2009, p. 272.

- ^ a b Woodford 2009, p. 273.

- ^ Kocherlakota 2010, p. 11.

- ^ a b Woodford 2009, p. 271.

- ^ Hoover 1995.

- ^ Quah 1995, p. 1594.

- ^ Hoover 1995, p. 27.

- ^ a b Hoover 1995, p. 25.

- ^ a b "What went wrong with economics" 2009.

- ^ Wren-Lewis 2012.

- ^ Krugman 2009.

- ^ "The other-worldly philosophers" 2009.

- ^ Solow 2010, p. 3.

- ^ Solow 2010, p. 2.

- ^ Gordon 2009, p. 1.

- ^ Caballero 2010, p. 18.

- ^ a b Backhouse 2010, p. 154.

- ^ Lee 2008.

- ^ Backhouse 2010, p. 160.

- ^ a b "Buttonwood: Minsky's moment" 2009.

- ^ Solow 1988.

- ^ Stigler 1988.

- ^ Cottrell 1994, p. 2.

- ^ a b Davidson 2005, p. 472.

- ^ a b c King 2008.

- ^ a b Davidson 2003, p. 43.

- ^ Cottrell 1994, pp. 9–10.

- ^ Davidson 2005, p. 473.

- ^ Kirzner 2008.

- ^ Boettke & Leeson 2003.

- ^ "Heterodox economics: Marginal revolutionaries" 2011.

- ^ Garrison 2005, p. 475.

- ^ Garrison 2005, pp. 480–481.

- ^ Garrison 2005, p. 487.

- ^ Garrison 2005, pp. 495–496.

- ^ a b Garrison 2005, p. 508.

参考文献

[編集]- Backhouse, Roger (1997). “The rhetoric and methodology of modern macroeconomics”. In Snowdon, Brian; Vane, Howard R.. Reflections on the Development of Modern Macroeconomics. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-85898-342-4

- Backhouse, Roger (2010). The Puzzle of Modern Economics: Science or Ideology. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-53261-7

- Backhouse, Roger; Boianovsky, Mauro (2012). Transforming modern macroeconomics: exploring disequilibrium microfoundations, 1956–2003. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-02319-2

- Barro, R. J. (1979). “Second Thoughts on Keynesian Economics”. The American Economic Review 69 (2): 54–59. JSTOR 1801616.

- Beaud, Michel; Dostaler, Gilles (1997). Economic Thought since Keynes. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-16454-2

- Blanchard, Olivier (2000). “What Do We Know About Macroeconomics That Fisher and Wicksell Did Not?”. Quarterly Journal of Economics 115 (4): 1375–1409. doi:10.1162/003355300554999.

- Blaug, Mark (2002). “Endogenous growth theory”. In Snowdon, Brian; Vane, Howard. An Encyclopedia of Macroeconomics. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing. pp. 202–212. ISBN 978-1-84542-180-9

- Boettke, Peter T.; Leeson (2003). “The Austrian School of Economics 1950–2000”. In Samuels, Warren J.; Biddle, Jeff E.; Davis, John B.. A Companion to the History of Economic Thought. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing. pp. 446–452. ISBN 978-0-631-22573-7

- Brannon, Ike (Spring 2006). “Remembering the Man Behind Rational Expectations”. Regulation 29 (1): 18–22. SSRN 898197.

- “Buttonwood: Minsky's moment”. The Economist. (2 April 2009) 25 March 2011閲覧。

- Caballero, Ricardo J. (27 September 2010). Macroeconomics after the Crisis: Time to Deal with the Pretense-of-Knowledge Syndrome. MIT Department of Economics Working Paper No. 10-16. SSRN 1683617.

- Case, Karl E.; Fair, Ray C. (2006). Principles of Economics. Englewood Cliffs: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-228914-6

- Cottrell, Allin (1994). “Post Keynesian Monetary Economics: A Critical Survey”. Cambridge Journal of Economics 18 (6): 587–605. doi:10.1093/oxfordjournals.cje.a035292.

- Cooper, Russel; John, Andrew (1988). “Coordinating Coordination Failures in Keynesian Models”. The Quarterly Journal of Economics 103 (3): 441–463. doi:10.2307/1885539. JSTOR 1885539.

- Christiano, Lawrence J.; Fitzgerald, Terry J. (2001). “The Business Cycle: Still a Puzzle”. In Rabin, Jack; Stevens, Glenn L.. Handbook of Monetary Policy. ISBN 978-0-8247-0781-1

- Davidson, Paul (2003). Financial Markets, Money and the Real World. Cheltenham, UK: Edward Elgar. ISBN 978-1-84376-484-7

- Davidson, Paul (2005). “The Post Keynesian school”. In Snowdon, Brian; Vane, Howard R.. Modern Macroeconomics. Cheltenham, UK: Edward Elgar. pp. 451–473. ISBN 978-1-84542-208-0

- DeLong, J. Bradford (2000). “The Triumph of Monetarism?”. The Journal of Economic Perspectives 14 (1): 83–94. doi:10.1257/jep.14.1.83. JSTOR 2647052.

- De Vroey, Michel (2002). “Involuntary unemployment in Keynesian economics”. In Snowdon, Brian; Vane, Howard. An Encyclopedia of Macroeconomics. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing. pp. 381–385. ISBN 978-1-84542-180-9

- Diamond, Peter A. (October 1982). “Aggregate Demand Management in Search Equilibrium”. Journal of Political Economy 90 (5): 881–894. doi:10.1086/261099. hdl:1721.1/66614. JSTOR 1837124.

- Dimand, R.W. (2003). “Interwar Monetary and Business Cycle Theory”. In Samuels, Warren J.; Biddle, Jeff E.; Davis, John B.. A Companion to the History of Economic Thought. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing. pp. 325–342. ISBN 978-0-631-22573-7

- Dimand, Robert W. (2008). “Macroeconomics, origins and history of”. In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E.. The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan. pp. 236–244. doi:10.1057/9780230226203.1009. ISBN 978-0-333-78676-5

- Dindo, Pietro Dino Enrico (2007). Bounded rationality and heterogeneity in economic dynamic models. Tinbergen Institute research series, no. 396. Thela Thesis. ISBN 978-90-5170-936-0

- Durlauf, Steven N.; Johnson, Paul A.; Temple, Jonathan R.W. (2005). “Growth Econometrics”. In Aghion, Philippe; Durlauf, Steven N.. Handbook of Economic Growth. Amsterdam: Elsevier. ISBN 978-0-444-52041-8

- “Edmund Phelps's Contributions to Macroeconomics”. Advanced information on Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. The Royal Swedish Academy of Sciences (9 October 2006). 25 March 2011閲覧。

- Eltis, Walter (1987). “Harrod–Domar growth model”. In Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter. The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan. p. 1. doi:10.1057/9780230226203.2699. ISBN 978-0-333-78676-5

- Fischer, Stanley (2008). “New classical macroeconomics”. In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E.. The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan. pp. 17–22. doi:10.1057/9780230226203.1180. ISBN 978-0-333-78676-5

- Fletcher, Gordon (2002). “Neoclassical Synthesis”. In Snowdon, Brian; Vane, Howard. An Encyclopedia of Macroeconomics. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing. pp. 522–525. ISBN 978-1-84542-180-9

- Froyen, Richard (1990). Macroeconomics, Theories and Policies (3rd ed.). New York: Macmillan. ISBN 978-0-02-339482-9

- Galí, Jordi (2008). Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-13316-4

- Garrison, Roger W. (2005). “The Austrian School”. In Snowdon, Brian; Vane, Howard R.. Modern Macroeconomics. Cheltenham, UK: Edward Elgar. pp. 474–516. ISBN 978-1-84542-208-0

- Goodfriend, Marvin; King, Robert G. (1997). “The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy”. NBER Macroeconomics Annual 12: 231–283. doi:10.2307/3585232. JSTOR 3585232.

- Gordon, Robert J. (2009年9月12日). Is Modern Macro or 1978‐era Macro More Relevant to the Understanding of the Current Economic Crisis? (PDF). Sao Paulo, Brazil: International Colloquium on the History of Economic Thought. 2013年3月13日時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。

- Hahn, Frank; Solow, Robert (August 1997). A Critical Essay on Modern Macroeconomic Theory (1997 paperback ed.). MIT Press. p. 177. ISBN 978-0-262-58154-7

- Harrington, Richard L. (2002). “Classical dichotomy”. In Snowdon, Brian; Vane, Howard. An Encyclopedia of Macroeconomics. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing. pp. 125–128. ISBN 978-1-84542-180-9

- “Heterodox economics: Marginal revolutionaries”. The Economist. (31 December 2011) 22 February 2012閲覧。.

- Hoover, Kevin D. (1995). “Facts and Artifacts: Calibration and the Empirical Assessment of Real-Business-Cycle Models”. Oxford Economic Papers 46 (1): 24–44. doi:10.1093/oxfordjournals.oep.a042160. JSTOR 2663662.

- Hoover, Kevin D. (2003). “A History of Postwar Monetary Economics and Macroeconomics”. In Samuels, Warren J.; Biddle, Jeff E.; Davis, John B.. A Companion to the History of Economic Thought. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing. pp. 411–427. ISBN 978-0-631-22573-7

- Howitt, Peter (2002). “Coordination failures”. In Snowdon, Brian; Vane, Howard. An Encyclopedia of Macroeconomics. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-84064-387-9

- Ireland, Peter N. (2008). “Monetary transmission mechanism”. In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E.. The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan. pp. 721–725. doi:10.1057/9780230226203.1125. hdl:10419/55659. ISBN 978-0-333-78676-5

- “IS/LM Model and Diagram”. An Encyclopedia of Keynesian Economics. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing (1999年). 30 May 2011閲覧。

- Janssen, Maarten C.W. (2008). “Microfoundations”. In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E.. The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan. pp. 600–605. doi:10.1057/9780230226203.1096. ISBN 978-0-333-78676-5

- “Keynes and Probability”. An Encyclopedia of Keynesian Economics. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing (1999年). 30 May 2011閲覧。

- King, J.E. (2008). “Post Keynesian economics”. In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E.. The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan. p. 532. doi:10.1057/9780230226203.1314. ISBN 978-0-333-78676-5

- Kirzner, Israel M. (2008). “Austrian economics”. In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E.. The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan. p. 313. doi:10.1057/9780230226203.0078. ISBN 978-0-333-78676-5

- Klenow, Peter J.; Rodriguez-Clare, Andres (January 1997). “The Neoclassical Revival in Growth Economics: Has It Gone Too Far?”. In Bernanke, Ben S.; Rotemberg, Julio. NBER Macroeconomics Annual 1997, Volume 12. National Bureau of Economic Research. pp. 73–114. ISBN 978-0-262-02435-8

- “Modern macroeconomic models as tools for economic policy”. The Region. Federal Reserve Bank of Minneapolis. 19 October 2012時点のオリジナルよりアーカイブ。26 February 2011閲覧。

- Krugman, Paul (2 September 2009). “How Did Economists Get It So Wrong?”. The New York Times 16 February 2011閲覧。

- Krugman, Paul; Wells, Robin (2009). Economics. New York: Worth Publishers. ISBN 978-0-7167-7158-6

- Kydland, F. E.; Prescott, E. C. (1982). “Time to Build and Aggregate Fluctuations”. Econometrica 50 (6): 1345–1370. doi:10.2307/1913386. JSTOR 1913386.

- Lee, Frederic S. (2008). “Heterodox economics”. In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E.. The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan. p. 2. doi:10.1057/9780230226203.0727. ISBN 978-0-333-78676-5

- Mankiw, N. Gregory (December 1990). “A Quick Refresher Course in Macroeconomics”. Journal of Economic Literature 28 (4): 1645–1660. doi:10.3386/w3256. JSTOR 2727441.

- Mankiw, N. Gregory (2006). “The Macroeconomist as Scientist and Engineer”. Journal of Economic Perspectives 20 (4): 29–46. doi:10.1257/jep.20.4.29.

- Mankiw, N. Gregory; Romer, David (1991). New Keynesian economics. 1. Cambridge, Mass: MIT Press. ISBN 978-0-262-13266-4

- Marcuzzo, Maria Cristina; Roselli, Annalisa (2005). Economists in Cambridge : a study through their correspondence, 1907–1946. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-34023-6

- Mark, Nelson (2001). International macroeconomics and finance : theory and econometric methods. Malden, MA: Blackwell Publishers. ISBN 978-0-631-22288-0

- Mishkin, Frederic (2004). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Boston: Pearson. ISBN 978-0-321-20049-5

- “Neo-Keynesianism”. An Encyclopedia of Keynesian Economics. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing (1999年). 22 February 2012閲覧。

- “The other-worldly philosophers”. The Economist. (16 July 2009) 16 February 2011閲覧。.

- Patinkin, Dan (2008). “Keynes, John Maynard”. In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E.. The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan. pp. 687–716. doi:10.1057/9780230226203.0889. ISBN 978-0-333-78676-5

- Quah, Danny T. (November 1995). “Business Cycle Empirics: Calibration and Estimation”. The Economic Journal 105 (433): 1594–1596. doi:10.2307/2235120. JSTOR 2235120.

- Romer, David (1993). “The New Keynesian Synthesis”. The Journal of Economic Perspectives 7 (1): 5–22. doi:10.1257/jep.7.1.5. JSTOR 2138317.

- Romer, David (2005). Advanced Macroeconomics. New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-287730-4

- Skidelsky, Robert (2003). John Maynard Keynes, 1883–1946. New York: Penguin Books. ISBN 978-0-14-303615-9

- Skidelsky, Robert (2009). Keynes: the Return of the Master. New York: PublicAffairs. ISBN 978-1-58648-827-7

- Solow, Robert M. (20 March 1988). “The Wide, Wide World Of Wealth (The New Palgrave: A Dictionary of Economics. Edited by John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman. Four volumes. 4,103 pp. New York: Stockton Press. $650)”. New York Times

- Solow, Robert M. (2002). “Neoclassical growth model”. In Snowdon, Brian; Vane, Howard. An Encyclopedia of Macroeconomics. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing. pp. 518–521. ISBN 978-1-84542-180-9

- Solow, Robert (20 July 2010). Building a Science of Economics for the Real World. House Committee on Science and Technology Subcommittee on Investigations and Oversight 24 May 2011閲覧。.

- Snowdon, Brian; Vane, Howard (2002). “Harrod-Domar growth model”. An Encyclopedia of Macroeconomics. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing. pp. 316–320. ISBN 978-1-84542-180-9

- Snowdon, Brian; Vane, Howard (2005). Modern Macroeconomics. Cheltenham, UK: Edward Elgar. ISBN 978-1-84542-208-0

- Stigler, George J. (December 1988). “Palgrave's Dictionary of Economics”. Journal of Economic Literature 26 (4): 1729–1736. JSTOR 2726859.

- Temple, Jonathan (2008). “Balanced growth”. In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E.. The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan. p. 333. doi:10.1057/9780230226203.0086. ISBN 978-0-333-78676-5

- Tsoulfidis, Lefteris (2010). Competing schools of economic thought. London: Springer. ISBN 978-3-540-92692-4

- Uhr, Carl G. (2008). “Wicksell, Johan Gustav Knut (1851–1926)”. In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E.. Wicksell, Johan Gustav Knut. Palgrave Macmillan. p. 742. doi:10.1057/9780230226203.1832. ISBN 978-0-333-78676-5

- “Wicksell, Knut”. An Encyclopedia of Keynesian Economics. Edward Elgar Publishing (1999年). 11 February 2012閲覧。

- Woodford, Michael (1999年6月). Revolution and Evolution in Twentieth-Century Macroeconomics (PDF). Frontiers of the Mind in the Twenty-First Century. U.S. Library of Congress. 2011年2月27日閲覧。

- Woodford, Michael (2009). “Convergence in Macroeconomics:Elements of the New Synthesis”. American Economic Journal: Macroeconomics 1 (1): 267–279. doi:10.1257/mac.1.1.267.

- “What went wrong with economics”. The Economist. (16 July 2009) 16 February 2011閲覧。

- “The return of schools of thought in macroeconomics”. VoxEU (24 February 2012). 26 February 2012閲覧。

関連文献

[編集]論文

[編集]- de Vroey, Michel (2004). “The History of Macroeconomics Viewed against the Background of the Marshall-Walras Divide”. History of Political Economy 36: 57–91. doi:10.1215/00182702-36-suppl_1-57. hdl:2078.1/5852.

書籍

[編集]- Handbooks in Economics

- Taylor, John B.; Woodford, Michael, eds (1999). Handbook of macroeconomics. Handbooks in Economics. 1–3. North-Holland. ISBN 978-0-444-50156-1

- Handbook of Monetary Economics, Elsevier.

- Friedman, Benjamin M., and Frank H. Hahn, ed. , 1990. v. 1 links for description & contents and chapter-outline previews

- _____, 1990. v. 2 links for description & contents and chapter-outline previews.

- Friedman, Benjamin, and Michael Woodford, 2010. v. 3A & 3B links for description & and chapter abstracts.

- Leijonhufvud, Axel (1981). Information and coordination : essays in macroeconomic theory. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-502815-7

- Woodford, Michael (2003). Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-01049-6

外部リンク

[編集]- Articles at IDEAS (Internet Documents in Economics Access Service) classified as "History of Economic Thought since 1925: Macroeconomics"

- Database of macroeconomic models

ポッドキャストとビデオ

[編集]- Related Nobel Prize lecture videos and other material

- Thomas Sargent and Chris Sims (2011) "Empirical research on cause and effect in the macroeconomy"

- Peter Diamond, Dale Mortensen, and Christopher Pissarides (2010) "Analysis of markets with search frictions"

- Edmund Phelps (2006) "Analysis of intertemporal tradeoffs in macroeconomic policy"

- Finn E. Kydland and Edward C. Prescott (2004) "Dynamic macroeconomics: the time consistency of economic policy and the driving forces behind business cycles"

- George Akerlof, Michael Spence, and Joseph Stiglitz (2001) "Analyses of markets with asymmetric information".

- Institute for New Economic Thinking Conference Proceedings videos