トマ・ピケティ

| |

| 生誕 | 1971年5月7日(53歳) |

|---|---|

| 母校 |

高等師範学校 (パリ) ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス 社会科学高等研究院 |

| 影響を 受けた人物 |

サイモン・クズネッツ アダム・スミス ジョン・メイナード・ケインズ アンソニー・アトキンソン |

トマ・ピケティ(Thomas Piketty、1971年5月7日 - )は、フランスの経済学者。

経済学博士。パリ経済学院 (École d'économie de Paris, EEP) 設立の中心人物、教授。社会科学高等研究院の研究部門代表者。

パリの国立高等師範学校出身。経済的不平等の専門家であり、特に歴史比較の観点からの研究を行っている。膨大な統計データを利用して格差と再分配の問題を考察した2013年の著書『21世紀の資本』で一躍時代の寵児となった。

経歴

[編集]トマ・ピケティは、パリ郊外のクリシーに生まれた。両親は、裕福な家庭の出であったが、1968年のパリ五月革命に関わり[1]、労働運動の闘士として活動し、後には南仏オード県で山羊を育てる生活に入った[2]。学校で優秀な生徒であったピケティは、バカロレアをC種で取得し、数学の準備講座をリセ・ルイ=ル=グランで受講した後、1989年に18歳でパリの国立高等師範学校 (ENS)に進学し、経済学への関心を深めた。

1991年にパリ経済学校の政治経済分析の共同博士準備資格(DEA)を取得[3]した後、ロジェ・ゲスネリ (Roger Guesnerie) 教授を指導教員として社会科学高等研究院及びロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)で学び、22歳で富の再分配の理論研究を博士論文として提出し、経済学の博士号(European Doctoral Programme in Economicsと呼ばれるプログラムの共同学位である)を得た[4]。

「富の再分配の理論についての考察 (Essais sur la théorie de la redistribution des richesses)」と題されたこの論文は[5]、フランス経済学会 (l'Association française de sciences économiques) による1993年の最優秀論文賞を与えられた[6]。

著書『21世紀の資本』はアメリカでは2014年春の発売以降、半年で50万部のベストセラーとなっており、多くの言語で翻訳されている[7]。

ピケティは『リベラシオン』紙に定期的に寄稿しており[8]、『ル・モンド』紙にも時おり寄稿している。

職歴

[編集]博士号を得た後、1993年から1995年まで、ピケティはアメリカ合衆国のマサチューセッツ工科大学で、助教授として[9]、教鞭をとった。1995年、フランス国立科学研究センター (CNRS) に移って研究に従事することとなり、さらに2000年には、社会科学高等研究院の研究代表者となった。2006年末から2007年にかけて、社会科学高等研究院 (EHESS)、パリ高等師範学校、国立土木学校、 パリ大学、国立農学研究所 (INRA) とCNRSにより新設されるパリ経済学院の設立準備に、ピケティは3年間関与し、同校の初代代表となった[10]。同校は社会行動研究センター (Centre de recherche et d'action sociales, CERAS)、経済学応用研究センター (Centre Pour la Recherche Economique et ses Applications, CEPREMAP) といった既存の組織を再編して新設された。しかし、社会党から大統領選挙に立候補したセゴレーヌ・ロワイヤルの選挙運動を支援するためとして、「ずっと前から決めていたことだ」と述べて[11]、代表の任を離れた。2007年以降は、同校の教授である。

業績

[編集]

経済学界において、ピケティは経済的不平等の専門家と見なされている。この方面でのピケティの業績は数多く、理論的かつ標準的なものとなっているが[12]、1990年代末からは、歴史的、統計的視角からの研究がなされている。

長期的視点から見た経済的不平等の研究

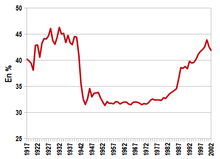

[編集]トマ・ピケティは、フランスにおける高所得層の研究に取り組み、2001年に著書『Les hauts revenus en France au XXe siècle(フランスの20世紀における高所得)』(Grasset) を公刊した。この研究は、税務当局が保有する所得税申告についてのデータを使い、20世紀の全期間をカバーする統計データを整備する作業の上に成立している。

フランスにおける不公平拡大過程の研究

[編集]ピケティのこの業績によって、重要な事実に光を当てることになった。特に、20世紀のフランスでは、特に第二次世界大戦後において、所得の不平等が大幅に縮小したことを、ピケティは明らかにした。不平等の縮小は、おもに相続財産の不平等の縮小によるものであり、給与所得の不平等は変わらずに保たれている。ピケティによれば、不平等の縮小をもたらしたものは、戦後における所得税の導入と、その強い累進性であり、これによって相続による財産の蓄積が阻まれ、多額の資産を代々維持することが難しくなった。このためピケティは、1990年以降に行われたフランスの減税策について、この減税が大資産や、ランティエ(不労所得で生活する層)の再構築を許すことに繋がるとして、強く反対している[要出典]。所得階層の最上位に位置するランティエは経済活動の活性化にほとんど寄与しておらず、この層を排して労働所得層に置き換えることは不平等の縮小につながり、さらに経済成長を刺激することにもなるとピケティは主張する。ピケティは、ラッファー曲線のような議論には、さほど働いていない高所得層の税率を引き下げても、フランスの場合、その限界効果はおそらくゼロかごく僅かにとどまる、といった観点が欠けていることを、統計的研究を踏まえて示した[13]。

比較研究

[編集]次にピケティは、先進諸国における不平等の動態についての比較研究に取り組んだ。この目的を達成するために、エマニュエル・サエズ (Emmanuel Saez) など、他の経済学者たちの協力も得ながら、フランスの場合と同様の手法によって、一連の統計数値を整えた。この作業によって、アメリカ合衆国における不平等の拡大について[14]、また、アングロ・サクソン諸国と大陸ヨーロッパ諸国における動態を比較する論説が公刊されるようになった[15]。こうした研究を通して、大陸ヨーロッパ諸国と同じように第二次世界大戦後の経済的不平等の縮小を経験したアングロ・サクソン諸国が、その後しばらくしてからの30年間にわたって不平等を拡大させていったことが明らかにされた。ピケティとガブリエル・ズックマンの2013年の共著論文は、1970年から2010年における資本/所得比率の歴史的推移に関する研究であり、アメリカ・イギリス・ドイツ・フランスについては1700年までさかのぼって分析した[16]。この論文のデータは、ピケティの著書『21世紀の資本』(2014年)でも理論的支柱になっている[注釈 1]

クズネッツ曲線批判

[編集]ピケティによる分析には、1950年に公刊されたサイモン・クズネッツの先駆的業績を批判する部分も含まれている[18]。クズネッツは経済成長と所得分配の関係について、所得における不平等の拡大は、長期的には逆U字の曲線(クズネッツ曲線)を成すもので、生産性の低い部門(農業)から高い部門(産業)へと労働力が移動することによって、産業革命の開始とともに拡大が進み、やがて縮小していくと考えていた。ピケティは、クズネッツが1950年の時点で観察した傾向は、重要な経済的要因(部門間移動、技術革新の効果)の帰結ではなかったと論じた。実際、相続資産の不平等は減少し、賃金の不平等はさほどでもないが、こうした動向はそれを進めたり逆行させる諸要素によって、特に所得税の創設によって、左右される。結局のところ、不平等の縮小が継続するという保証は何もなく、実際、米国では30年間にわたって不平等が拡大し、近年では1930年代の水準に達している。

ランティエ層と税制改革をめぐる議論

[編集]以上のような中心的業績と並行して、トマ・ピケティは他の領域でも業績を公刊しているが、その多くは経済的不平等の問題に関わりのあるものである。

ピケティは学校教育の不平等にも関心を寄せており、これが給与所得の不平等、ひいては経済的不平等が存続している要因であると考えている。ピケティは研究を通して、学業の成否には、特にひとクラスあたりの生徒数が重要であることを強調している[19]。

2008年、ピケティは社会保障制度の将来についての評論を発表し、スウェーデン同様の点数方式の導入を提唱した[20]。 2011年1月、2012年のフランス大統領選挙に向けて、ピケティはカミーユ・ランデ (Camille Landais)、エマニュエル・サエズ (Emmanuel Saez) とともに『財政革命のために (Pour une révolution fiscale)』を公刊し、所得税と一般福祉税 (Contribution Sociale Généralisée, CSG) を統合した新たな所得税制の整備によって、より社会的に公正で、より市民に分かりやすく、また、ピケティによれば、資産から生じる所得により効果的に課税することが可能となり、新たな所得税制と社会保険料で2010年の国庫収入の49%に相当する額が確保されると論じた[21]。この「拡大一般福祉税」構想では、税率は月収2,200ユーロの場合で10%、月収100,000ユーロ以上の場合には60%に達する[22]。この本の論点で独特なところは[23]、20世紀初頭に行われていたように、自宅を所有する者について居住する家屋の推定される仮想家賃を収入に加えるとしているところである[24]。

しかし、フランスの国家財政制度は先進的ではないとするランデ、ピケティ、サエズの議論の前提には、異論も唱えられた。シンクタンクInstitut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, iFRAPの元代表ベルナール・ジメルヌと経済部長フランソワーズ・サン=カスト (François Saint-Cast) は、『レゼコー (Les Échos)』紙に寄稿し、ピケティたちの主張は「虚偽」であり「でっちあげられた」数字であると批判した。この寄稿でジメルヌとサン=カストは、失業者から高額所得者までを包括し、富の再分配による収入にも課税する現行税制は、明らかに進歩的なものだと論じた[25][26]。

結果的に、ピケティたちの共著はメディアの注目を集め、ピケティは著者を代表するスポークスマン役を果たした。『リベラシオン』紙は1面でこれを取り上げて好意的評価をし、『リュマニテ』紙もより穏やかにではあったが好意的であった。『レゼコー (Les Échos)』紙のマチュー・レネ (Mathieu Laine) は、このような改革を実施しても財政問題の解決にはつながらないと批判した[27]。『フィガロ (Le Figaro)』紙は、この「小さな赤い本」について「3名の共著者のうち左翼に身を置くひとりの方に寄りかかっている」と指摘して慎重な姿勢を示しながらも「この本を読まずに財政改革に手をつけるのは誤りであろう」と述べ、結果としては、そこそこ好意的にこの本を取り上げ「本書は理念的論争を涵養するという意味で有益な著作である」と評した[28]。しかし、数日後の同紙には、ピケティたちの主張を「財政全体主義」であると非難するフィリッペ・ネモ (Philippe Nemo) のコラムが掲載された[29]。

フランス景気経済研究所 (Observatoire français des conjonctures économiques, OFCE) のエコノミストであるアンリ・スタディニアク (Henri Sterdyniak) も、ピケティたちの『財政革命のために』を批判し、そこで提言されている内容は個人課税化を目指すものであり、家族制度を揺るがせることになると論じた[30]。スタディニアクが特に問題にしたのは、もともと社会党の一部から出てきた、「家族割り当て制度 (quotient familial)」を廃止して「税控除 (crédit d'impôt)」に置き換えるという考え方であった[31]。

政治的スタンス

[編集]ピケティは社会党に近い立場をとっており、1995年から1997年まで社会党の経済委員会に参加していた[1]。2007年の大統領選挙の際には、セゴレーヌ・ロワイヤルを支持して運動に関わり[32]、経済顧問を務めた。ピケティはまた、ミシェル・ロカールとドミニク・ストロス=カーンが設立した組織であるヨーロッパを左に (À gauche, en Europe) の科学政策委員会のメンバーを2003年11月11日から務めた。

2012年4月17日には、他の数多くの経済学者たちとともに、フランソワ・オランドへの支持を『ル・モンド』紙上で表明した[33]。しかし、2015年1月1日にはレジオンドヌール勲章の受勲候補を「だれに名誉を与えるか決めることは政府の役割ではない」「政府はフランスとヨーロッパの経済回復に専念した方がよい」と述べて辞退するなどフランソワ・オランドと距離を置くようになった。[34]

グレグジット

[編集]欧州債務危機については反緊縮の立場からギリシャの急進左派連合の支持を表明している[35]。

2015年7月、ジェフリー・サックスなど経済学者らと共にアンゲラ・メルケルあてに公開書簡を出した。ドイツなどがギリシャに強いる緊縮財政政策を停止するように求めた[36]。緊縮財政政策によってギリシャ経済が疲弊し、2014年の失業率は約25%、GDPは2008年の水準の約75%まで低下している。1950年代に西ドイツ政府が戦後賠償を軽減してもらったことにも言及し、ドイツがギリシャの債務を減免すべきとピケティらは論じた[36]。ピケティはドイツを厳しく非難し、債務減免の歴史を忘れたドイツが欧州を破壊していると述べた [37]。

マルクス主義批判

[編集]ピケティは『21世紀の資本』(2013年)で、マルクスは資本が蓄積して少数者の手に集中する結果として資本主義は破滅すると予言したが、実際の統計によれば、19世紀末には賃金が上昇しはじめ、労働者の購買力も改善されたことで状況は激変し、共産主義革命は後進国ロシアで起こり、西欧の先進国は社会民主主義的な方向性へ向かい、マルクスの予言は実現しなかったと指摘する[38]。

ピケティによれば、マルクスの分析には重要な洞察も含まれているものの、マルクスは持続的な技術進歩と生産性の上昇の可能性を無視したり、芝居がかった形で統計を使用したし、自分の予言を改善させるために必要な統計データを持っておらず、1848年の共産党宣言であらかじめ決めた結論を正当化するように分析を進めたために拙速な断言を繰り返した[38]。さらにマルクスは、資本の私的所有権が完全に廃止された社会、民間資本が完全に廃止された社会が、いかに政治的経済的にまとめられるのかをほとんど考えていなかった[38][39]。

ピケティは、マルクス主義者についても批判している。経済学者は政治的信念を守ろうとしてデータを無視することがあるが、マルクス経済学者も、資本のシェアが増加する一方で賃金は伸び悩んでいると示したがり、データの歪曲も厭わなかった[40]。

サルトル、アルチュセール、アラン・バディウらは、自分がいかに熱心なマルクス主義者であるかを述べるが、資本や格差の問題にはたいして興味がなかったし、まったく違った性質の闘争の口実に使っているだけだったと批判し、冷戦時代における共産主義と資本主義の二極対立は、資本と格差の研究を不毛なものにしたと述べている[41]。

ピケティは、『資本とイデオロギー』(2022年)においてもマルクス主義批判を続けている。マルクス主義では、社会のイデオロギー的な上部構造は、経済的な力と生産関係の状態によって機械論的に決定されるが、思想の領域、政治イデオロギーの領域は、自律的であるとピケティはいう[42]。たとえば、封建主義から資本主義への移行が産業革命への機械的な反応として生じたというマルクス主義理論では、さまざまな地域で実際に観察された政治イデオロギーが示す複雑性や多様性を説明できないし、植民地を持った地域と、植民地化された地域の間の違いも、その後の歴史段階を説明することも理解することもできない[42]。その後何が起きたかを注意深く見れば、別の道が常に存在したことがわかるし、開発のあらゆる水準で、経済的、社会的、政治的な仕組みは様々に構築できる[42]。財産制度、税制、教育制度、公的・民間の債務の取り扱い、コミュニティなどを調整する方法は無数にあり、社会を構成する権力や財産関係をまとめるやりかたは常にいくつか存在する。財産関係がいろいろな形で組織できるということを明確に述べる方が、次に何がくるかを説明せずに資本主義を破壊すると脅すよりも、資本主義を超えるためには有益である[42]。

採用されなかった歴史的道筋の研究は、保守主義や、革命の条件が整うまでは何もできないと主張する「革命家もどきたち」の言い訳の双方への対抗策となる[43]。20世紀には、革命主義が多大な人的政治的な損害を引き起こし、いまだに私たちはその代償を払い続けているにもかかわらず、革命主義者は、革命後の真に解放的な制度的、政治的レジームについて、いつまでたっても考えようとしないと痛烈にピケティは批判している[43]。

共産主義批判

[編集]共産主義の惨劇に比べると、奴隷制、植民地主義、人種差別主義といったイデオロギーの被害さえ小さく見えてしまうほどであるとし、「なかなか大した仕事ぶりだ。」と批判した[44]。

『資本とイデオロギー』(2022年)でピケティは、ソヴィエト共産主義の劇的失敗の原因を理解することが重要であると述べる[45]。ソビエト共産主義は、私有財産の完全廃止と包括的な国家所有による置換に基づいていたが、最終的には、私有財産を強化することとなった[46]。ソ連における共産主義実験の失敗は、経済自由主義への回帰と私有財産聖化の新形態の発展をもたらした。この逆転の象徴となったロシアは、私有財産撤廃のはるかのちに、海外の租税回避地を利用したオフショア資産を所有する新興オリガルヒの温床となり、グローバルな税金逃れ競争の世界的リーダーとなった[46]。ロシア、中国、東欧諸国のポスト共産主義社会は、ハイパー資本主義の忠実な同盟者となったが、これはスターリン主義と毛沢東主義という大惨事の直接の結果である[44]。

ソヴィエト共産主義の失敗の原因は無数にあるが、まず、1917年にボリシェヴィキが政権についた時の行動計画が、「科学的」には程遠いものだったことがある[45]。私有財産の廃止は、工業生産手段については実行されたが、当時のロシアでの工業は限られていた。また、生産と財産の新しい関係の組織、小さな生産単位や商業、輸送、農業、意思決定、国家計画のなかでの富の分配、これらの問いへの答えが見つからない中、権力は超個人化を遂げた[45]。結果が期待通りでないと、理由をでっちあげて、スケープゴートをみつけ、裏切りと資本家の陰謀というイデオロギーに依存していき、ソ連は粛清と収監の終わりなき循環に陥り、ソ連崩壊までそこから抜け出ることもなかった[45]。私有財産とブルジョワ民主主義の撤廃を主張するのは簡単だが、それに代わる社会経済政治制度の詳細な青写真の策定には、慎重さ、分権化、妥協、実験精神が欠かせないが、ボリシェビキの誰一人として1917年の権力掌握時にこうした重大な問題の解決策を明確に描いていなかった[45]。マルクスは「フランスにおける階級闘争」(1850)でプロレタリア独裁を主張したが、これも具体的に、実際に、国家をどう組織すべきかを何も語っていない[45]。

また、人間の平等を構想するにあたっては、個人間の知識や野心の様々な正当な差を反映させる必要があるが、ソビエト共産主義は、こうした差を無視して、分権型の参加型民主主義を拒否した[47]。

ソ連は、工業と生産至上主義の幻想に支配されており、同じ財とサービスを提供すればニーズを満たせる中央計画があれば十分だと考えたために、分権化の重要性を理解できなかった[47]。しかし、実際の社会経済組織は、単純で均質な基本的ニーズに還元できないし、個人は多様な財とサービスを必要としている。人間のニーズのうちには、不自然で有害なものがあるが、その大半は正当なもので、中央政府がこれを抑えこもうとすると、個人を抑圧することになる[47]。

ソビエトは、御者の荷馬車や行商人の屋台といった私有財産さえも禁止したが、これは、個人の野心や多様性の価値を認めていないことでもあった[48]。特定の地区に住み、特定の食べ物を食べ、特定の服を着て、荷馬車や屋台を所有し、特定の技術を習得するといった、人々の間にある正当な差を表現して、相互のやりとりを可能にするのは分権型組織であり、集権国家にはできない[49]。それは、個人に関する十分な情報を国家が収集できないからだし、そうした情報収集を系統的に実施することは、個人が自分自身を知るための社会プロセスに悪影響を与えてしまうからだ[49]。

たとえば飲食店や食料品店の新規開店について、開店計画のために全財産と全身全霊を注ぎ込んできた人と、開業したいと思っている昨日雇われた従業員とに、同じ意思決定権を与えるのは道理にかなっていない[49]。その従業員も、自分で開業すれば、特権的な決定権が持てるのであり、事業計画や野心に関するこうした差は正当であり、これは完全に平等な社会であっても残る[49]。これは人間の多様性と幅広さを反映しているにすぎず、正しく規制された生産手段の私有は、個人の願望を実現させるために必要な分権的制度の本質的な要素である[49]。もちろん、私有財産と権力集中には、熟議と管理が必要であるが、これは累進課税、企業における従業員と株主の公正な権限共有などで対応できる[49]。神聖化をともなわない純粋な手段として見るかぎり、私有財産は不可欠であり、理想的な社会経済組織は、願望や知識、才能や技能の多様性からなる人間の豊かさのうえに築かれるべきだ、とピケティは主張する[48]。

なお、ピケティの『資本とイデオロギー』(2022年)では、資本主義初期に格差が拡大していったところ、社会民主主義などの運動によって、20世紀前半には格差は改善されたが、20世紀末期から21世紀にかけて再び格差が拡大していった歴史的分析が行われている。ピケティの共産主義批判はこうした問題意識のもと行われていることに注意されたい。

アベノミクス

[編集]週刊東洋経済の2014年7月26日号のインタビューでは野村明弘[50] 副編集長の「日本はどちらかと言えば金融政策に頼りがちです。アベノミクスは資産バブルを誘発しています。」との問いに対して「日本にとっては欧州や米国と同じように金融政策は魅力的だろう。何十億円もの紙幣を印刷するのは簡単だからだ。」と語り、特定のセクターがバブル化して富が偏る危険性を指摘し、アベノミクスのやり方は「間違い」だと論じた[51][52]。

2014年12月22日の日本経済新聞のインタビューに対しては「安倍政権と日本銀行が物価上昇を起こそうという姿勢は正しい。」と述べ、2-4%程度のインフレーション無しに公的債務を減らすのは難しいとした。2014年4月の消費増税には否定的で、景気後退につながったとした[53]。

2014年12月31日の朝日新聞のインタビューでは、グローバル経済のなかでのアベノミクスのインフレ政策が、実際の物価上昇につながるかについて疑問を示した。またインフレが庶民の生活に影響する負の面にも触れ、通貨発行による株価バブルの形成は特定のグループに大きな利益をもたらすなどとした。ピケティはインフレ率を上げる唯一の方策として、賃金の上昇、特に公務員の給与をあげることを提案し、それに加えてインフレによる悪影響のない、代替的なもっとも良い政策として、民間資産への累進課税を提示した[54]。

2015年1月31日の日本記者クラブでの記者会見では「アベノミクスは格差を拡大する一方で、経済は低成長になるという最悪の事態に陥るリスクがある。」とし、賃上げの強化を主張。所得税の最高税率が高かった時代は格差が小さく経済成長率も高かったと分析し、高齢者を中心とした富裕層への課税を薦め、固定資産税への累進制の導入や相続財産への課税も主張する一方で、低所得者層への課税の引き下げや若者に有利な税制改革を求めた[55]。

日本の公的債務については「私は日本も欧州と同様に、資本への課税を増やすことを提言する。」と語り、日本のように国民所得に比べて民間資本が大きい国は、労働所得に減税をし資本に増税するのが自然な解決策だとした。逆に日本がしてはいけない事として「歳出削減」を挙げ、「予算を黒字化させて公的債務を減らすという、オーソドックスなやり方」で財政問題を乗り越えたイギリスは、教育への投資を減らしたと指摘。日本や欧州は「同じ轍を踏まない」ように求めた[51]。

ピケティは、消費税の増税が日本の所得格差を拡大させることを指摘した [56]。

評価と影響

[編集]早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問の野口悠紀雄は「日本において所得分布の不平等化が見られるとしても、それは税制の変更や非正規雇用の増大といった別の要因によって引き起こされたものである」とし、ピケティの主張は欧米を検証したもので日本経済には当てはまらないものであると述べている[57]。

2011年の「ウォール街占拠運動」への影響

[編集]

ピケティが取り上げた、所得上位層の所得が総所得に占める比率の推移をめぐる研究は、2011年のウォール街を占拠せよ運動に、大きな影響を与えた[58]。この運動の中では、所得最上位層1%の所得が総所得に占める比率の推移など、ピケティたちの研究の成果が広く紹介され、金融界批判の根拠とされた[59]。

主な受賞歴

[編集]2002年、フランス最優秀若手経済学者賞を受賞。2023年、クラリベイト引用栄誉賞を受賞[60]。

主な著作

[編集]| トマ・ピケティに関する 図書館収蔵著作物 |

| トマ・ピケティ著の著作物 |

|---|

- Les hauts revenus en France au XXe, 2001, ISBN 2-246-61651-4

(『格差と再分配:20世紀フランスの資本』早川書房、2016年) - L'économie des inégalités, collection « Repères », La Découverte, 2004, ISBN 2-7071-4291-3

- Les hauts revenus face aux modifications des taux marginaux supérieurs de l’impôt sur le revenu en France, 1970-1996, Document de Travail du CEPREMAP, n° 9812, et sous une forme révisée, Économie et Prévision, 1999

- Fiscalité et redistribution sociale dans la France du XXe, 2001

- Inégalités économiques, Rapport du Conseil d'analyse économique, 2001, de Tony Atkinson, Michel Godet, Lucile Olier et Thomas Piketty.

- Pour un nouveau système de retraite : Des comptes individuels de cotisations financés par répartition, Éditions Rue d'Ulm/CEPREMAP, 2008, avec Antoine Bozio.

- Pour une révolution fiscale, janvier 2011, La République des idées/Seuil, avec Camille Landais et Emmanuel Saez, ISBN 9782021039412 avec le site associé

- Peut-on sauver l'Europe ? Chroniques 2004-2012, Les Liens qui Libèrent, 2012.

(『トマ・ピケティの新・資本論』日経BP、2015年) - Le Capital au XXIe siècle, Seuil, 2013

(『21世紀の資本』みすず書房、2014年) - Capital et Idéologie, Seuil, 2019

(『資本とイデオロギー』みすず書房、2023年) - VIVEMENT LE SOCIALISME ! chroniques 2016-2020, Seuil, 2020

(『来たれ、新たな社会主義 世界を読む2016-2021』みすず書房、2022年) - Nature, culture et inégalités: Une perspective comparative et historique, Société d'ethnologie 2023

(『自然、文化、そして不平等 ―― 国際比較と歴史の視点から』文藝春秋、2023年)

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ a b Virginie Malingre, « L'économiste Thomas Piketty rouvre le débat sur les baisses d'impôts », Le Monde, 7 septembre 2001, p.5.

- ^ « Mai 68 : la parole aux enfants », Le Journal du dimanche, 6 avril 2008 ; mis à jour le 1er novembre 2009.

- ^ “Wikiwix's cache”. archive.wikiwix.com. 2019年6月21日閲覧。

- ^ Thomas Piketty CV

- ^ Curriculum vitæ de T. Piketty

- ^ « Thomas Piketty », Alternatives économiques poche, 21, novembre 2005.

- ^ 格差論争 ピケティ教授が語るNHK NEWS WEB 2014年10月17日(2014年10月17日時点のインターネットアーカイブ)

- ^ 【オピニオン】「21世紀の資本論」ピケティ氏は急進的なのかWSJ日本版 2014年5月26日

- ^ Thomas Piketty CV

- ^ « Les “French economists” font école », Le Monde, 22 février 2007.

- ^ « Pourquoi Thomas Piketty quitte la direction de l’École d’économie de Paris », Observatoire Boivigny, 3 avril 2007.

- ^ 特に、Introduction à la théorie de la redistribution des richesses, Economica, 1994.

- ^ « Les Hauts revenus face aux modifications des taux marginaux supérieurs de l'impôt sur le revenu en France, 1970-1996 », Économie et prévision, n° 138-139, 1999.

- ^ Piketty, T.; E. Saez (2003). “Income inequality in the United States, 1913-1998”. Quarterly journal of economics 118 (1).

- ^ 特に、Piketty, T.; E. Saez (2006). “The evolution of top incomes : a historical and international perspectives”. American Economic Review 96 (2).、Atkinston, T.; T. Piketty (ed.)title=Top incomes over the twentieth century : a contrast between continental european and english-speaking countries (2007). Oxford University Press

- ^ Capital is Back: Wealth-Income Ratios in Rich Countries 1700-2010

- ^ ピケティ 2014, p. xiv.

- ^ 特に、« The Kuznets' curve, yesterday and tomorrow », in A.Banerjee, R.Benabou et D.Mookerhee (eds.), Understanding poverty, Oxford university press, 2005.

- ^ T. Piketty et M. Valdenaire, L'impact de la taille des classes sur la réussite scolaire dans les écoles, collèges et lycées français - Estimations à partir du panel primaire 1997 et du panel secondaire 1995, Ministère de l'éducation nationale, 2006.

- ^ A. Bozio et T. Piketty, Pour un nouveau système de retraite : des comptes individuels de cotisations financés par répartition, Éditions de l'ENS rue d'Ulm, collection du CEPREMAP n°14, 2008.

- ^ Thomas Piketty, Camille Landais et Emmanuel Saez, Pour une révolution fiscale, janvier 2011, La République des idées/Seuil, ISBN 9782021039412:“Pour une révolution fiscale”. Ecole d'économie de Paris. 2012年5月20日閲覧。:“Les Français nombreux à simuler leur « révolution fiscale »”. Le Monde (2011年1月26日). 2012年5月20日閲覧。

- ^ Pour une révolution fiscale, p.95

- ^ Alix, Christophe (2011年1月28日). “Tous les lobbies se déchaînent pour tenter de défendre leur boutique”. Libération 2012年5月21日閲覧。

- ^ Pour une révolution fiscale, p.73

- ^ “Fiscalité : l’erreur de M. Piketty”. Les Échos. (2011年5月31日) 2012年5月21日閲覧。

- ^ Aymeric Pontier, « Comment Thomas Piketty a manipulé ses chiffres », Contrepoints.org, 16 juin 2011.

- ^ “L'inquiétante “révolution fiscale” de Thomas Piketty et des siens”. Les Échos. (2011年2月8日) 2012年5月21日閲覧。

- ^ Cécile, Crouzel (2011年1月27日). Le Figaro. http://www.revolution-fiscale.fr/img/figaro.pdf « Bibliothèque des essais 2012年5月21日閲覧。

- ^ Nemo, Philippe (2011年2月3日). “Contre le totalitarisme fiscal”. Le Figaro 2012年5月21日閲覧。

- ^ Henri Sterdyniak "Une lecture critique de l’ouvrage : « Pour une révolution fiscale », trois désaccords et certaines convergences", Document de travail n°2012-02, OFCE, janvier 2012, i + 26 pp.

- ^ Sterdyniak, Henri (2012年1月11日). “Pour défendre le quotient familial”. blog de l'OFCE. 2012年5月20日閲覧。

- ^ « Avant qu’il ne soit trop tard », Le Nouvel Observateur, 27 février 2007 ; modifié le 13 mars 2007.

- ^ Nous, économistes, soutenons François Hollande sur lemonde.fr

- ^ [1], AFP通信2015年1月2日「仏経済学者ピケティ氏、最高勲章候補を辞退 現政権批判で」(2015年1月2日閲覧)

- ^ ピケティ氏が反緊縮派支持=「21世紀の資本」著者-ギリシャ総選挙 時事ドットコム 2015年1月27日付.

- ^ a b Austerity has failed: An open letter from Thomas Piketty to Angela MerkelT. Piketty et al, The Nation, Europe, 7 July 2015

- ^ German conservatives are destroying Europe with austerity, says economits Thomas PikettyJ. Stone, The Independent, World, 6 July 2015

- ^ a b c トマ・ピケティ『21世紀の資本』2013年、邦訳、みすず書房、2014年、山形浩生、守岡桜、森本正史訳、p.8-12,原注8.

- ^ Judis, John B. (6 May 2014). “Thomas Piketty Is Pulling Your Leg” (英語). The New Republic 2018年5月6日閲覧。

- ^ 『21世紀の資本』2013年、邦訳、p.228.

- ^ トマ・ピケティ『21世紀の資本』2013年、邦訳、p.607,原注2

- ^ a b c d ピケティ 2023, p. 8-9.

- ^ a b ピケティ 2023, p. 9.

- ^ a b ピケティ 2023, p. 10.

- ^ a b c d e f ピケティ 2023, p. 542-3.

- ^ a b ピケティ 2023, p. 541.

- ^ a b c ピケティ 2023, p. 555.

- ^ a b ピケティ 2023, p. 557.

- ^ a b c d e f ピケティ 2023, p. 556.

- ^ 野村 明弘(のむら あきひろ)

- ^ a b ピケティが指摘するアベノミクスの弱点東洋経済オンライン 2015年1月26日

- ^ 『週刊東洋経済 』東洋経済新報社、 2015年1月31日号、51ページ。

- ^ グローバル化に透明性を パリ経済学校教授・ピケティ氏 日本経済新聞 2014年12月22日

- ^ “失われた平等を求めて 経済学者、トマ・ピケティ教授”. 朝日新聞デジタル. (2014年12月31日) 2015年9月24日閲覧。

- ^ ピケティ氏語る「人口減の日本、富の集中進む」読売新聞 2015年02月03日

- ^ Piketty diagnoses Japan's sick economyW. Pesek, The BloombergView, Asian economy, 4 Feb 2015

- ^ ピケティの主張は欧米に対して検証したもので日本経済には当てはまらないダイヤモンド・オンライン 2015年2月5日

- ^ 安達誠司「講座:ビジネスに役立つ世界経済」 【第76回】 日本でピケティブームが起きている理由を考える現代ビジネス 2015年2月6日

- ^ “編集委員が迫る 仏社会科学高等研究院教授 トマ・ピケティ氏”. 読売新聞(東京朝刊): p. 13. (2012年5月12日)

- ^ “2023年の「クラリベイト引用栄誉賞」ノーベル賞級の研究成果と23名の受賞者を発表”. クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社. PR Times (2023年9月19日). 2023年9月19日閲覧。

参考文献

[編集]- トマ・ピケティ 著、山形浩生, 守岡桜, 森本正史 訳『21世紀の資本』みすず書房、2014年。(原書 Piketty, Thomas (2013), Le Capital au XXIe sièclethe present)

- ピケティ, トマ 山形浩生・森本正史訳 (2023), 資本とイデオロギー, みすず書房

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- Page personnelle de Thomas Piketty (ENS)

- The World Top Income Database

- Page sur le site du conseil d'analyse économique

- Pour une révolution fiscale

- Inégalités et redistribution en France au XXe siècle - 2002年の講演動画:講師紹介の後、2:00 から

- Thomas Piketty - IDEAS at the Economic Research Department of the Federal Reserve Bank of St. Louis(英語)