ジョージ・スチーブンソン

ジョージ・スチーブンソン | |

|---|---|

| |

| 生誕 |

1781年6月9日 |

| 死没 |

1848年8月12日(67歳没) |

| 墓地 | Holy Trinity Church(チェスターフィールド) |

| 国籍 |

|

| 市民権 |

|

| 職業 | 技術者、発明家 |

ジョージ・スチーブンソン(George Stephenson、1781年6月9日 - 1848年8月12日[1])はイングランドの土木技術者、機械技術者。蒸気機関車を使った公共鉄道の実用化に成功した。「鉄道の父」と呼ばれており、ビクトリア朝の人々には立身出世の代表例とされ、自助論を提唱したサミュエル・スマイルズが特に彼の業績を賞賛した。彼が採用した1,435 mmという軌間は「スチーブンソンゲージ」とも呼ばれ、世界中の標準軌となっている。

前半生

[編集]

ニューカッスル・アポン・タインの15kmほど西、ノーサンバーランド州ウィラムで生まれる。父ロバートと母メイベルの間の2人目の子として生まれた[2]。両親とも読み書きができなかった。ロバートはウィラム炭鉱で機関夫をしていたが、非常に低賃金で、子どもを学校に通わせることもできず、ジョージは父の助手をしながら技術を学んだ。17歳で、ニューバーンの炭鉱で機関夫となった。18歳まで無学だったが、教育の価値を理解していたスチーブンソンは、働きながら夜間学校に通って読み書きや算数を学んだ。1801年、ブラックカラートン炭鉱で縦坑の巻上げギアを制御する「制動手」として働き始める。1802年、フランシス・ヘンダーソンと結婚し、ニューカッスルの東にあるウィリントン・キーに引っ越した。そこで制動手として働き、粗末な住宅の一室に住んでいた。収入の足しにするため、靴や時計の修理も行っていた。

1803年、息子ロバートが生まれ、翌年キリングワース近郊のウェストムーアに引越し、キリングワース炭鉱で制動手として働いた。娘も生まれたが、生後数週間で亡くなっている。そして1806年、妻フランシスが結核で衰弱死した。ジョージはスコットランドで職を探すことを決意し、近所の女性に息子を託して単身モントローズに出稼ぎに行った。数カ月後、父が炭鉱の事故で目が見えなくなったという知らせを受けて戻ってきた。結局ウェストムーアの元の家に戻り、未婚の姉エリノアがロバートの面倒を見るため同居することになった。1811年、キリングワースの別の炭鉱でポンプが故障し、スチーブンソンに修理が依頼された。その修理がうまくいったため、技師に昇進し、キリングワース付近の全ての炭鉱の機械の面倒を見ることになった。そうして間もなく蒸気機関に精通するようになった[3]。

鉱夫のための安全灯

[編集]

そのころの炭鉱では明かりとして焚いた火のせいでしばしば爆発が起きていた。1815年、スチーブンソンは爆発を起こさない安全なランプの実験を始めた。同じころコーンウォール出身の著名な科学者ハンフリー・デービーも同じ問題の解決策を捜していた。科学知識のないスチーブンソンは試行錯誤の末、小さな穴から空気を取り入れるランプを考案。2人の証人と共に炭鉱内の可燃性ガスが出ている裂け目にそのランプを差し出して爆発が起きないことを実証した。その1カ月後にデービーが王立協会に自身の設計したランプ(デービー灯)を示している。両者の設計は異なっており、デービー灯は細かい網で囲われていたが、スチーブンソンの安全灯はガラスで覆われていた。この発明でデービーは2,000ポンドを受け取ったが、スチーブンソンはデービーのアイデアを盗んだと告発された。地元の委員会が調査し、スチーブンソンが独自に発明したことを証明したため、スチーブンソンは解放され、デービーの受け取った2,000ポンドの半分をスチーブンソンに渡すよう命じたが、デービーとその支持者らはこれを拒否した。彼らはスチーブンソンのような無学な男がそのような発明ができるはずがないと主張した。1833年、庶民院の委員会が安全灯の発明者としてスチーブンソンにも等しく権利があると裁定した。デービーはそれ以前にスチーブンソンが彼のアイデアを盗んだと信じたまま亡くなっている。スチーブンソンの安全灯は主に北東の地域で使われ、他の地域ではデービー灯が使われた。この経験からスチーブンソンはロンドンを拠点とする科学者への不信を抱くようになった[3]。

北東イングランドのタイン川流域の人々を「ジョーディ」(Geordies) と呼ぶのは、スチーブンソンと関係があるとする説もある。スチーブンソンの安全灯は「ジョーディ灯」と呼ばれており、そこからジョーディ灯を使う鉱夫をジョーディと呼ぶようになり、1866年には北東イングランドの人々全般をジョーディと呼ぶようになったという説である[4]。

初期の蒸気機関車

[編集]1802年、リチャード・トレビシックが世界初の実動する蒸気機関車を発明した。なお、日本においてはしばしばスチーブンソンが蒸気機関車の「発明者」と記述されるが、トレビシックの「ペナダレン号」が世界初の蒸気機関車である。後にトレビシックはタインサイドの炭鉱主に招かれ、蒸気機関を製作している。それを地元の人々が真似て独自の蒸気機関を設計した。「ペナダレン号」からジョージの「ブリュヘル号」までの間にも複数の技術者の手によって蒸気機関車が製作されているが、どの機関車も、ジョージのそれと比較して実用的であるとは言い難い物であった。

1814年、スチーブンソンはキリングワースで石炭輸送のための蒸気機関車を設計。ゲプハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッヘルというプロイセンの軍人の名をとって「ブリュヘル」号と名付け、ウェストムーアの自宅裏の作業場で製作した。同年7月25日、初走行に成功している。時速6.4kmで坂を上り30トンの石炭を運ぶことができた。世界初の輪縁付きの車輪を採用しており、輪縁付き車輪と線路の接触部分の摩擦によってのみ走行する。産業界は、馬の代わり以上に活用できると称賛した。結局キリングワースでは16台の蒸気機関車を製作したとされているが[3]、全16台の詳細は不明である。存在が特定されたものの多くはキリングワース炭鉱やヘットン炭鉱鉄道で使われていた。1817年にはキルマーノック・アンド・トルーン鉄道のために六輪の蒸気機関車を製作したが、鋳鉄製の線路が破損することがわかり運行はすぐさま中止された[5]。さらにスコットランドの鉱山鉄道で使われたものもあり、1819年にスウォンジ郊外の鉱山鉄道向けに製作したものがあるが、蒸気機関が不調だったこととやはり線路に損傷を与えたため、すぐに使用中止となった[6]。

蒸気機関車は非常に重く、木製の線路上を走らせるのは困難で、鉄製の線路は登場したばかりで、鋳鉄製の線路は強度に問題を抱えていた。ウィリアム・ロシュと共に鋳鉄製線路の強度を高める設計を研究し、ロシュらが経営する製鉄所 Losh, Wilson and Bell で試作した。また、蒸気機関車側の工夫も行った[7]。まず、蒸気圧をクッション代わりにする 'steam spring' を試したが、間もなく車輪を増やして荷重を分散させればよいと気付いた。しかしストックトン・アンド・ダーリントン鉄道では、特許を取得した設計を採用せず、錬鉄製線路のみを使っている[8]。

1820年、スチーブンソンはヘットン炭鉱からサンダーランドまで13kmの鉄道建設を任された。下りの傾斜では重力を使い、上りの傾斜では蒸気機関車の力を使う鉄道となり、世界初の畜力を全く使わない鉄道となった。

ストックトン・アンド・ダーリントン鉄道

[編集]

1821年、ストックトン・アンド・ダーリントン鉄道 (S&DR) 建設に関する議員提出の法案が可決された。この全長約40kmの鉄道はビショップオークランド周辺の炭鉱群と、ダラム州、ストックトン・オン・ティーズのティーズ川まで結ぶもので、ダーリントンを経由している。当初は馬車鉄道で石炭を運ぶ計画だったが、実業家で鉄道会社の社長となったエドワード・ピーズがスチーブンソンと会い計画変更に合意した。ピーズはスティーヴンソンを招聘した[9]。1821年、線路敷設予定地を調査する際には18歳の息子ロバートが助手を勤めた。同年、鉄道建設が始まった[3]。

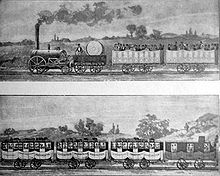

この新鉄道のための蒸気機関車が必要となった。そのためにピーズとスチーブンソンはニューカッスルに蒸気機関の製造会社ロバート・スチーブンソン・アンド・カンパニーを共同で創業。息子ロバートが常務取締役として参加した。4人目のパートナーはベドリントン鉄工所のマイケル・ロングリッジである[3]。初期の名刺では同社を "Engineers, Millwrights & Machinists, Brass & Iron Founders" としていた[10]。1825年9月、最初の蒸気機関車が完成。当初 Active と名付けられたが、間もなくロコモーション1号と改称された。その後、"Hope" と "Diligence" と "Black Diamond" が続いた。1825年9月27日、S&DRが開通。スチーブンソンの運転するロコモーション号が80トンの石炭を牽引し2時間で15kmを走行し、最高時速は39kmに達した。初の旅客用車両 Experiment も連結されており、主な関係者が初走行を楽しんだ。これが世界初の蒸気機関車を使った鉄道による旅客輸送である[3]。

この鉄道では、ベドリントン鉄工所のジョン・バーキンショーが作った錬鉄製の線路を採用した。錬鉄では鋳鉄よりも長い線路を製造でき、重い機関車を走行させても故障しにくかった。ウィリアム・ロシュは自社の鋳鉄製線路を使ってもらう約束をしていたと主張し、スチーブンソンと永遠に決別することになった。スチーブンソンは軌間として1,435mmを採用し、これがイギリスだけでなく全世界の標準軌となった[3]。

リバプール・アンド・マンチェスター鉄道

[編集]

スチーブンソンはキリングワースでの実験で、蒸気機関車の力が260分の1の勾配でも半分になってしまうことを確かめた[11]。鉄道は可能な限り平坦に敷かれなければならないと結論付けた。ボルトン・アンド・リー鉄道およびリバプール・アンド・マンチェスター鉄道 (L&MR) の建設ではその知識を使い、山を切り開き、盛り土をし、石製の高架橋をかけてなるべく平坦な線路にした。当初予定していたルートでは反対派の地主のせいで測量が不完全となり、結果として議会での法案の精査で厳しい追及を受けることになった。その結果法案は否決された。その後改訂案が可決されたが、そのルートには底なしの泥炭沼 Chat Moss を横断するという難題が含まれていた。スチーブンソンはそこに事実上線路を浮かべるという突飛な方法で対応した[3]。これは、ジョン・メトカーフが道路建設で沼地に道路を通す際にやったのと同じ方法で、木の枝などを敷いて馬車で上を通って圧縮し、その上に石を敷き詰めて基礎固めをした。

L&MRが完成に近づいた1829年、そこで使用する蒸気機関車を競走で選ぶことが決まり、同年10月にレインヒル・トライアルが開催された。参加規程は、重量6トン未満で、全長97kmの線路を走破できることだった。スチーブンソンは息子のロバート・スチーブンソンと共同で設計・製作した「煙突式ボイラー蒸気機関車ロケット号」で参加し、優勝した。ロバートは1824年から1827年まで南アメリカで働き、イギリスに戻ってからはジョージがリヴァプールで線路建設を監督する間ジョージ・スチーブンソン・アンド・カンパニーの機関車工場を経営していた。ロケット号の詳細な設計の大部分はロバートが行ったが、ジョージとは頻繁に連絡を取り合い、設計上の助言を受けている。最大の技術革新は、フランスの技術者マルク・スガンが発明した煙管ボイラーを採用して熱交換効率を向上させた点である。これにはL&MRのヘンリー・ブースの助言も影響している[3]。ロケット号は最高時速40kmで、40トンの貨物を牽引できた。これで、鉄道は不可欠のものとなった。同機はその後150年にわたって製造された蒸気機関車の基本設計をほぼ確立しており、その功績から今でも「蒸気機関車の父」として尊敬されている。

1830年9月15日、L&MRの開通式典が盛大に行われ、首相ウェリントン公をはじめとする政府や産業界の大物が多数出席した。その日は8編成の列車がリヴァプールから出発することから始まった。パレードを先導したのはスチーブンソンが運転する機関車Northumbrianで、後続には息子ロバートが運転するPhoenix、兄弟のロバートが運転する North Star、助手のジョセフ・ロックが運転するロケット号があった。この日、リヴァプール選出の国会議員ウィリアム・ハスキッソンがロケット号に脚を轢かれ、死亡する事故が発生した。スチーブンソンは重傷のハスキッソンを列車で運んだが、病院に着いたときには死亡していた。そのような悲劇はあったが、この鉄道は大成功をおさめた。スチーブンソンは有名になり、他の鉄道からも主任技術者の地位を提供された[3]。

スチーブンソンの斜めアーチ橋

[編集]

1830年のリバプール・アンド・マンチェスター鉄道の開通と同時にレインヒルに斜めアーチ橋ができた。これは世界初の鉄道に斜めに交差する橋である[12]。石橋の部分は上空から見ると平行四辺形になっている。このようなアーチは崩れやすいため、橋台を斜めに結ぶように石でアーチを組んでいる。そのように石を組むことで螺旋状の効果を発揮し、橋台が斜めになっていることを補っている[13]。

この橋は2012年現在もレインヒル駅のそばにあり、その上を交通量の多い道路A57線 (Warrington Road) が通っている。この橋はイギリスの歴史的建造物 (listed building) に指定されている。

その後

[編集]その後10年間は多くの鉄道事業者から引く手数多で、スチーブンソンにとって最も忙しい期間となった。アメリカからも鉄道を建設しようとする人々がニューカッスルにやってきてスチーブンソンから学び、実際アメリカで使われた最初の十数台の蒸気機関車はスチーブンソンの会社から購入したものだった。後継者として、息子ロバート、助手だったジョセフ・ロック、さらにはイザムバード・キングダム・ブルネルといった技術者が名をなしはじめていた。スチーブンソンは蒸気機関車の能力について後継の技術者よりも保守的な考え方で、可能な限り平坦なルートを選ぼうとするため、鉄道建設が高くつくことにつながった。例えば、ウェスト・コースト本線でジョセフ・ロックはランカスターとカーライル間をシャップ経由の直線的ルートにしたが、スチーブンソンはウルバーストンとホワイトヘブンを経由する海岸線に沿った長いルートを推していた。スチーブンソンはまた、コスト計算や事務手続きに無頓着なところがあった。スチーブンソンはジョセフ・ロックと共にグランド・ジャンクション鉄道で働き、それぞれ半分ずつルートを選定した。その結果、スチーブンソンの見積もりや統率力はロックよりも劣っていることが判明し、経営陣はスチーブンソンを解任した。そのためロックとは仲違いし、決して関係が修復されることはなかった[3]。

こうしてスチーブンソンは仕事を失うこともあったが、それ以上に依頼が殺到し、仕事を選ばざるを得なかった。その後手がけた鉄道としては、ダービーとリーズを結ぶノース・ミッドランド鉄道、ノルマントンとヨークを結ぶヨーク・アンド・ノース・ミッドランド鉄道、マンチェスターとリーズ間、バーミンガムとダービー間、シェフィールドとロザラム間などがある[3]。

スチーブンソンは、最先端技術のアドバイザーというよりも、その名を使うだけで安心感を与える存在となった。1847年、英国機械学会の初代会長に就任。その後は半ば引退し、ダービーシャーで鉱山を経営した。ノース・ミッドランド鉄道でトンネルを掘った際に新たな石炭層を発見し、その採掘に財産の多くを投入した。

私生活

[編集]若いころ、農夫の娘ベティ・ハインドマーシュと恋仲になったが、娘の父が鉱夫というステータスの低さから結婚を認めなかった[注釈 1]。次に恋をしたのは下宿していたヘンダーソン家のアンだが、拒否され、姉のフランシスに乗り換えた(9歳年上)。

1802年11月28日、フランシスと結婚。ロバート (1803) とファニー (1805) という2人の子をもうけたが、娘の方はすぐに亡くなった。妻も結核と見られる症状でその年に亡くなっている。ジョージはその後息子を近所に預けてスコットランドに出稼ぎに行った。未婚の姉エリノアが息子の面倒を見るようになり、ジョージがスコットランドから戻っても同居するようになった。

1820年3月29日、裕福になったスチーブンソンは初恋の人ベティ・ハインドマーシュと結婚。結婚生活は幸福だったと思われるが、子どもはできず、妻は1845年に亡くなった。

1848年1月、家政婦をしていたエレン・グレゴリーと3度目の結婚をした。結婚の6カ月後の1848年8月12日、ダービーシャー州チェスターフィールドの自宅で胸膜炎により死去。2人目の妻の隣に埋葬された[3]。

後世への影響

[編集]イギリスは鉄道の分野では世界をリードし、それが産業革命への刺激ともなり、原材料や製品の輸送に役立った。スチーブンソンは蒸気機関車を発明したわけではなく、発明者はリチャード・トレビシックである。スチーブンソンのストックトン・アンド・ダーリントン鉄道やリバプール・アンド・マンチェスター鉄道での功績により、後の鉄道技師が活躍する道を拓いた。例えば、息子のロバートや助手だったジョセフ・ロック、イザムバード・キングダム・ブルネルがいる。スチーブンソンはまた、個々の鉄道が将来相互接続するだろうことを予見し、標準軌の必要性に気付いていた。2002年、英国放送協会 (BBC) は100名の最も偉大な英国人を選ぶ投票を行い、スチーブンソンは65位に選ばれた[15]。

記念

[編集]

ウィラムにあるジョージ・スチーブンソンの生家は博物館になっており、ナショナル・トラストが運営している。

ダービーシャーのチェスターフィールドにあるチェスターフィールド博物館では、スチーブンソンゆかりの品を展示している。例えば、まっすぐなキュウリを育てるために考案したガラス製の筒などがある。また、博物館のすぐ近くにスチーブンソン記念ホールがあり[16]、他にも周辺にスチーブンソンが最後に住んでいた家や墓があり、家の方はチェスターフィールド・カレッジの一部として使われている。リヴァプール時代に住んでいた建物には記念銘板が設置されている。

1990年から2003年にかけて用いられた5UKポンド紙幣に肖像が登場した[17]。

ダラム大学のストックトン・オン・ティーズにあるクイーンズキャンパスには、2001年にジョージ・スチーブンソン・カレッジが創設された。キリングワースにはスチーブンソンの名を冠した高校が、同じくニューカッスル・アポン・タイン近郊のハウドンにはスチーブンソンの名を冠した小学校がある。ノースシールズにはスチーブンソン鉄道博物館がある。

2005年10月28日、チェスターフィールド駅に、スチーブンソンのブロンズ像が建立された。除幕式では、「ロケット号」の原寸大で実動するレプリカが披露された。ニューカッスル・アポン・タインにもニューカッスル駅付近にスチーブンソン像がある。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ George Stephenson British inventor Encyclopædia Britannica

- ^ Kirby, M. W. (1984). “Stephenson, George (1781–1848)”. Oxford Dictionary of National Biography (2 ed.). Oxford, England: Oxford University Press

- ^ a b c d e f g h i j k l m Davies 1975

- ^ “Geordie”. Oxford English Dictionary (2 ed.). Oxford, England: Oxford University Press. (1989)

- ^ Smiles 1857

- ^ Paul Reynolds, 'George Stephenson's 1819 Llansamlet locomotive' in M.J.T. Lewis (ed.), Early Railways 2: papers from the Second International Early Railways Conference (London : Newcomen Society, 2003), pp 165–76

- ^ Rolt 1960

- ^ Nock, Oswald (1955). “Building the first main lines”. The Railway Engineers. London: Batsford. p. 62

- ^ フランソワ・トレモリエール、カトリーヌ・リシ編著、樺山紘一日本語版監修『ラルース 図説 世界史人物百科』Ⅲ フランス革命ー世界大戦前夜 原書房 2005年 85ページ

- ^ Ellis, Chris; Morse, Greg (2010). Steaming through Britain. London: Conway. p. 47. ISBN 978-1-84486-121-7

- ^ Smiles 1862, p. 244

- ^ “Railway History”. Rainhill Parish Council. 2012年12月13日閲覧。

- ^ Simmons, Jack and Biddle, Gordon (1997). The Oxford companion to British railway history. Oxford University Press. pp. 45–47. ISBN 0-19-211697-5

- ^ Smiles 1862, p. 116

- ^ “100 great Britons - A complete list”. Daily Mail. (21 August 2002) 2012年8月2日閲覧。

- ^ “SK3871: Stephenson Memorial Hall”. Geograph. 2011年5月13日閲覧。

- ^ “Withdrawn banknotes reference guide”. Bank of England. 2008年10月17日閲覧。

参考文献

[編集]- Smiles, Samuel (1857). The Life of George Stephenson. London

- Smiles, Samuel (1862), The Locomotive, Lives of the Engineers, 4, London

- Davies, Hunter (1975). George Stephenson. Weidenfeld and Nicolson. ISBN 0-297-76934-0

- Davies, Hunter (2004). George Stephenson: The Remarkable Life of the Founder of Railways. Stroud: Sutton Publishing. ISBN 978-0-7509-3795-5

- Rolt, L.T.C. (1960). George and Robert Stephenson: The Railway Revolution. London: Penguin. ISBN 978-0-14-007646-2

- Ross, David (2010). George and Robert Stephenson: A Passion for Success. Stroud: History Press. ISBN 978-0-7524-5277-7