サセックスの吸血鬼

| サセックスの吸血鬼 | |

|---|---|

| 著者 | コナン・ドイル |

| 発表年 | 1924年 |

| 出典 | シャーロック・ホームズの事件簿 |

| 依頼者 | ロバート・ファーガソン氏 |

| 発生年 | 不明[1] |

| 事件 | 赤ん坊への傷害事件 |

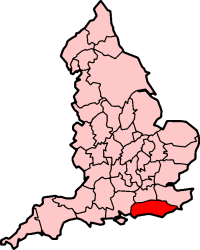

「サセックスの吸血鬼」(サセックスのきゅうけつき、The Adventure of the Sussex Vampire)は、イギリスの小説家アーサー・コナン・ドイルによる短編小説。シャーロック・ホームズシリーズの一つで、56ある短編小説のうち48番目に発表された作品である。イギリスの『ストランド・マガジン』1924年1月号、アメリカの『ハースツ・インターナショナル』1924年1月号に発表され、1927年発行の第5短編集『シャーロック・ホームズの事件簿』(The Case-Book of Sherlock Holmes) に収録された[2]。

日本語版では訳者により、「吸血鬼」と短縮された題名なども使用される。

あらすじ

[編集]

私立諮問探偵のシャーロック・ホームズと、伝記作家で医師のジョン・H・ワトスンが共同生活を送るロンドンのベーカー街221Bへ、「吸血鬼」に関する調査依頼が持ち込まれる。依頼人のロバート・ファーガスンはワトスンの旧友だった。再婚した南米ペルー出身の妻が、自分が産んだ赤ん坊の首に噛み付き血を吸っている場面を、2度も目撃されているのだという。

ファーガスンは、妻との関係は良好だったが、吸血の場面を見られた妻は理由も話さず寝室に閉じこもってしまったと説明する。また、前妻の息子で15歳になるジャックと妻との仲は険悪で、妻がジャックに体罰を加えたこともあるという。ジャックは子どものころの事故で体が不自由になっていて、そのぶんファーガスンは溺愛しているらしい。

ホームズとワトスンは、サセックスにあるファーガスンの館を訪問する。館には多くの装飾品があり、妻が南米から持ってきた様々な道具や武器が飾られている。ホームズは、後ろ足が麻痺している飼犬のスパニエルに目を留めた。しばらく前に突然麻痺の症状が出たというが、原因は分かっていない。 妻は寝室に閉じこもったままで、医者であるワトスンだけを室内に入れる。妻はワトスンに、夫は自分を愛しているし自分も夫を愛していると語るが、吸血や体罰の理由は説明しない。ジャックは父親の帰宅を喜ぶが、ホームズとワトスンには敵意のこもった視線を向けた。ホームズは傷口を調べるため赤ん坊を呼び、ファーガスンは赤ん坊を抱きかかえてあやしはじめる。そのときワトスンは、ホームズが庭に面した窓に視線を向け非常に集中した表情をしていることに気づく。

ジャックが部屋を出て行くと、ホームズは結論に辿り着いたとファーガスンに言う。実はベーカー街を発つ前から真相を推理していて、この館での調査で確信したのである。ホームズが短いメモを寝室の妻に届けさせると、閉じこもっていた妻は、夫にもホームズにも会うと答えた。ホームズは夫婦の前で、推理の展開を話す。吸血鬼など存在しないという前提に立つと、妻が唇に血をつけて赤ん坊の側にいたという事実には、血を吸うためではなく別の意味があったと考えられる。それは、女王の伝承にあるような、傷口から毒を吸いだすための行為だったのではないか。ホームズは、妻が南米出身であるところから、クラーレなどの毒が塗られた武器が館にあると推理したのである。 館でホームズは装飾品の中に空の矢筒を見つけ、麻痺を起こした犬も見つける。これらの観察から、犯人が毒の塗られた矢を使ったこと、赤ん坊に毒を用いる前に犬で実験したことを確信する。そして、妻が何も話そうとしないのは、ファーガスンが溺愛しているジャックが犯人であるからに他ならない、と真相を見抜いたのだった。ファーガスンが赤ん坊をあやしていた時、ホームズは窓に映っていたジャックの赤ん坊に対する憎悪の表情を見ていた。ジャックは自分と違って健康な赤ん坊へ憎悪をつのらせていたのである。

妻がジャックに体罰を加えたのは、赤ん坊へ危害を加えたジャックが許せなかったからだが、ファーガスンが傷つくことをおそれ、自分の口から説明することはできなかった。そこへホームズから全てを承知しているというメモが届いたのである。ホームズは、ジャックを1年ほど海で過ごさせてはどうかと対処法を提案し、ワトスンと共に館を立ち去るのだった。

毒とスパニエル

[編集]ホームズが言及している女王(クイーン)[3]とは、第8回十字軍の際に夫の傷口から毒を吸いだしたという逸話を持つエドワード1世の王妃エリナー・オブ・カスティルのことである[4][5]。ただしこの逸話は、アルフレッド・S・E・アッカーマンの『通俗的誤謬』によれば史実ではない[4]。その起源はスペインにあるという[5]。

ジョージ・B・コーエル博士によれば、クラーレの毒は経口ではほとんど吸収されない。そのため、赤ん坊から毒を吸いだした妻が影響を受ける危険はなかった[4]。 また、クラーレの影響は致死量に達しなかった場合1日で消えてしまうので、スパニエルの後ろ足の麻痺については、別の原因があると考えられている。コーエル博士と薬物学協会会員のF・A・アレンは、その原因を矢で刺されたことによる外傷性のものや、坐骨神経への二次的伝染によるものなどと推測している[4]。

作中、このスパニエルについて、「尻尾を床に引きずっている」[6]という描写があり、スパニエルは断尾をするはずなのでおかしいという指摘がある[4][5]。 日本のシャーロキアン遠藤東樹は、犬好きの者ならこのスパニエルがアイリッシュ・ウォーター・スパニエルのことだと、すぐに分かるとしている[7][8]。

ブラム・ストーカー

[編集]ブラム・ストーカーは1897年に『吸血鬼ドラキュラ』を発表した小説家で、ドイルと親交があった。ドイルはワーテルローの戦いを題材にした戯曲「ウォータールー」を書き、ヘンリー・アーヴィングへ送ったことがある。当時アーヴィングの秘書をしていたブラム・ストーカーが、上演権を買い取りたいという返事を出し、この時から親交が始まったのだった。笹野史隆は、『ドラキュラ』に対してドイルがブラム・ストーカーへ賞賛の手紙を送っていることにふれ、「サセックスの吸血鬼」について「『吸血鬼ドラキュラ』があってこそ書かれたものであろう」と記している[9]。

冒頭、自前の索引帳で吸血鬼について調べたホームズは「狂気の沙汰だ」[10]と評するのだが、W・W・ロブスンはこれが1922年の映画『吸血鬼ノスフェラトゥ』を見たドイルの感想なのではないかと推測している。この映画は小説の『ドラキュラ』を参考にしているにもかかわらず、ブラム・ストーカーに対する謝辞が存在しなかった[5]。

備考

[編集]- ワトスンによれば、電報が使える場所にいる限り滅多に手紙など書かない男だった、というホームズが手紙を書く、珍しい作品の一つである。ホームズは、この問題を最初に持ち込んだモリソン・モリソン&ドット社に、「吸血鬼に関して (Re: Vampire)」として返信している。その全文が明らかになっているホームズの手紙は、「最後の事件」でワトスンに宛てたものを別にすれば、この1通のみである。

- 新潮文庫版の解説では、本作は雑誌に発表されず単行本に差し加えられたとされている[11]。が、誤りである。前述の通り初出は雑誌である(2000年6月の版から修正された)[12]。

脚注

[編集]- ^ 年については一切言及無し。月日は冒頭と最後の手紙の日付から11月19日(依頼の手紙が書かれる)から21日(ホームズが返信を書く)までの話とされている。

- ^ ジャック・トレイシー『シャーロック・ホームズ大百科事典』日暮雅通訳、河出書房新社、2002年、135頁

- ^ 原文 Was there not a queen in English history who sucked such a wound to draw poison from it?

- ^ a b c d e コナン・ドイル著、ベアリング=グールド解説と注『詳注版 シャーロック・ホームズ全集8』小池滋監訳、筑摩書房〈ちくま文庫〉、1997年、139-195頁

- ^ a b c d コナン・ドイル著、W・W・ロブスン注・解説『シャーロック・ホームズ全集 第9巻 シャーロック・ホームズの事件簿』小林司・東山あかね、高田寛訳、河出書房新社、2002年、457-463頁

- ^ 原文 Its hind legs moved irregularly and its tail was on the ground.

- ^ 遠藤東樹「犬(1)」『シャーロック・ホームズ大事典』小林司・東山あかね編、東京堂出版、2001年、55-56頁

- ^ アイリッシュ・ウォーター・スパニエルは、スパニエルの中で唯一断尾されない犬種である。

- ^ 笹野史隆「ウォータールーの戦い」『シャーロック・ホームズ大事典』小林司・東山あかね編、東京堂出版、2001年、86-88頁

- ^ 原文 It's pure lunacy.

- ^ 新潮文庫『シャーロック・ホームズの事件簿』、2010年7月30日115刷改版、ISBN 978-4-10-213404-7、p.390「解説(1953年10月)」延原謙。

- ^ 新潮文庫『シャーロック・ホームズの事件簿』、2010年7月30日115刷改版、ISBN 978-4-10-213404-7、p.394-395「改版に当たって(2000年6月追記部分)」延原展。

外部リンク

[編集]- 『サセックスの吸血鬼』:新字新仮名 - 青空文庫(大久保ゆう訳)