天球

天球(てんきゅう、celestial sphere)とは、位置天文学において地球から見える天体の方向を表すために無限遠の距離に仮想した球面のこと。歴史的には、近代以前の自然学や天文学で、惑星や恒星がその上に張り付き運動すると考えられた地球を中心として取り巻く球体のこと。

位置天文学における天球

暦の計算をする場合は、しばしば地球を中心として天体が動くという天動説的な説明をした方が都合が良い。よって、地球から無限大の距離にある球への射影をおこない、天体はその上を動くものとした。この仮想的な球を天球とよぶ。黄道・天の赤道・白道などは天球上の大円である。天球上の位置は赤道座標(赤緯・赤経)または黄道座標(黄緯・黄経)によって示される。

歴史的概念としての天球

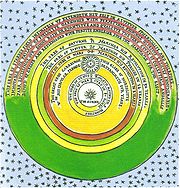

天球は、現代では位置天文学における仮想的な概念である。しかるに、歴史的にはまず、実体をもつ球面として構想された。天球は、座標系の導入や球面幾何の適用の土台となった。また、天体ごとに異なった天球を準備して、天体の運動を天球の運動で説明した。

天球の概念の発明は古代ギリシャであるとする説が、今のところ有力である。古代メソポタミアにおいても、獣帯は大地を取り巻いて円環状に展開しているとされたが、全天に拡張したかどうかは明確でない。天文学の外側では、天を半球として扱っていたようである。いずれにせよ、天文学において、宇宙構造論は明確に語られなかった。

一方、古代ギリシャでは、大地を包み込む天を仮定する説は、大地の形状や動・不動にかかわらず、広範囲に見られた。その中で、紀元前4世紀のエウドクソスやアリストテレスは、天球の存在を明確に語る。アリストテレスの『形而上学』Λ巻や『天について』では、地球を中心とする天球の多重構造と、水晶のように硬くて透明で、一様な速度での回転するといった基本的な性質が述べられている。

2世紀のプトレマイオスは著書『アルマゲスト』の第一巻において、地球説の議論に先立って、天が球形であることを証明する。彼の数理天文学は従円と周転円を基軸に据えているが、それらの実体は水晶のような天球だとした。彼の宇宙構造説は、のちの『惑星理論』で詳細に展開される。

『アルマゲスト』の周天円は地球を中に含まないため、古代からアリストテレス的な天球との矛盾が指摘された。それらの調停案として、一つの天体の運動に関わる複数の球を一纏めにし、その複合体を改めて天球とみなす議論が提案された。周天円に対応する球もその複合体の一部なのである。

中世に入って、『アルマゲスト』に基づく数理天文学が盛んになると、その中のエカント点などの、球の一様な回転を逸脱する機構に注意が向けられるようになった。これらはそもそも、『アルマゲスト』第一巻にも矛盾する。13世紀の東方イスラム世界では、マラーガ学派によってこれらの逸脱の除去が進み、天球の運動の自然学的な議論が進行した。

16世紀のコペルニクスの地動説においても宇宙は惑星が運動する入れ子になった球体と恒星の天球(恒星天)とに取り囲まれていた。むしろコペルニクスの体系はプトレマイオスの体系の内の天球からの逸脱を少しでも減らし、太陽系に調和を取り戻そうとした試みであったと捉えられる。この点においては、彼の動機はマラーガ派に近く、完成した理論も太陽中心であることを除けば、ダマスカスのイブン・シャーティルとほぼ同じである。

一方で、太陽中心説は(当時認識されていた)恒星の運動を全て地球の運動で説明してしまった。恒星の貼り付く恒星天の利点の一つは、恒星全体の同期した運動の説明にあったから、恒星天の必然性は低下した。また、恒星の年周視差は観測にかからなかったため、恒星天が惑星の天球よりもはるかに大きなものと考える必要が生じた。コペルニクスの地動説の普及に努めたトマス・ディッグズは恒星天を取り除き恒星がちらばる無限の宇宙を導入し、ガリレオは恒星天があまりに巨大だとして自らの天球図に描き込まなかった。

「水晶のような天球」の概念に最初の打撃を与えたのは、ティコ・ブラーエの彗星の観測だった。彼の観測は、彗星の軌道が惑星の天球を突き抜けることを示した。ティコの学統やイエズス会の天文学者、フランシス・ベーコンなどの天球の理論を保持するものは、これ以降、天球は液体だと仮定することになった。

それに対して、太陽の作用による惑星の運動の説明を構想したのがヨハネス・ケプラーであった。彼は、太陽の作用を磁石に喩え、ケプラーの三法則を提示し、従来の幾何学的な運動論に対峙した。一連の観測が彼の理論の優秀性を示したこともあって徐々に彼の議論は浸透し、やがてニュートンの重力理論が提示されると、もはや天球の仮説は役割を失ってしまった。

中国における天球

中国においても、前漢の太初暦制定の作業にあたって、アーミラリー球が用いられるようになる。これは、天が地を包む球だと想定して、初めて可能になる。これ以降、中国では古来の宇宙構造説に対して張衡らの渾天説、すなわち方形の大地を球形の天が囲むとの説が徐々に勢力を増していく。天球を模した渾象儀なども作られた。恒星の運動は天球の運動で説明され、日月の動きは石臼の上を動く蟻の動きに喩えられた。ただし、西方に見られるように球を多重に重ねる理論は生じなかった。

後に明末に欧州から天文学や自然学が流入すると、それと共に水晶のような天球の多層構造の理論も入る。ただし、西洋天文学を受容したものの中にも、気の運動を用いて天体の運動を説明する説もあり、一様にアリストテレス的な天球が受け入れられたわけではない。

「天球」という訳語

明末、マテオ・リッチら宣教師を介して、西洋の天文学が伝来し、その時にラテン語からの訳語として成立した。現代確認できる初出は、『山海輿地全図』である。『書経』顧命の「天球河圖在東序。」から取られたという[1]。

なお、『書経』に現れる「天球」は、古来、『朱子語類』樂古今で「但大樂亦有玉磬,所謂『天球』者是也。」とあるように、玉製の打楽器の磬、あるいは美しい玉製品とされ、特に丸い形状は想定されていない。

脚注

- ^ 黄河清”地球”冶探源, 中国科技术语/2017 年、第19 卷 第 3 期