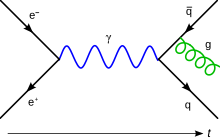

繰り込み

| 場の量子論 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||

| (ファインマン・ダイアグラム) | ||||||||||||||

| 歴史 | ||||||||||||||

| ||||||||||||||

繰り込み(くりこみ、アメリカ英語:Renormalization イギリス等英語及びフランス語:Renormalisation )とは、場の量子論で使われる、計算結果が無限大に発散してしまうのを防ぐ数学的な技法であり、同時に場の量子論が満たすべき最重要な原理のひとつでもある。

くりこみにより、場の量子論を電磁相互作用に適用した量子電磁力学が完成した。場の量子論にくりこみを用いる方法は、以後の量子色力学およびワインバーグ・サラム理論を構築する際の規範となる。

概要

[編集]量子力学の摂動論では相互作用項を含まない自由ハミルトニアンの固有状態を初期状態にしてその時間発展を求めるため、相互作用を通じて自由ハミルトニアンが保存しない中間状態にも遷移可能である(不確定性原理参照)。場の量子論 (QFT) ではそのような中間状態が無限にある。中間状態に存在可能な運動量を積分すると特定の過程に関して運動量や質量、結合定数に関する発散が発生する。しかし実際の物理現象はこのような発散を示さず、量子補正に現れる発散は非物理的であると理解されるべきである。

簡単な例としてスカラー4点理論の、次元正則化法における2点間数の1-loop補正は

と書ける。ここで はスカラー場の外線運動量、 はオイラー定数、 はスカラー場の質量、 は次元正則化においてdの4次元極限で0となる量、ここでは であり、括弧内の末項は4次元極限で消滅する の一次以上の項である。 は後述するくりこみスケールであり、粒子の散乱などを考える際は外線の運動量 が相当する。ここで括弧内の第一項に発散が現れていることが分かる。この式では左辺は外線運動量の関数として書かれているが右辺は外線運動量を含まない関数系となっている。これはスカラー4点理論特有の結果であり、一般にフェルミオンやベクトル場を含む理論では外線運動量を含む項が右辺に現れる。右辺に現れる発散が上記の非物理的発散であり、これらの無限大は電子の質量や結合定数などの理論のパラメータの再定義によって取り除くことができる。具体的には、発散しているパラメータ(裸のパラメータ)を用いて記述されている理論からスタートし、裸の理論を物理的なパラメータに対応する部分(くりこまれたパラメータ)と非物理的な発散部分(counter term)に切り離し、くりこまれた量を用いて量子補正を計算した結果現れる発散とcounter termを相殺させるという計算法が最も簡単である。例えばスカラー4点理論における二点関数に関しては「裸の」ラグランジアン

の裸の質量に関して

と、くりこまれた有限の質量パラメータ を定義することで裸の質量から発散を切り離す。はそれぞれ質量、波動関数に関するくりこみ係数と呼ばれる発散する係数である。スカラー4点理論では波動関数くりこみが存在しないため通常とする。最右辺の初項がくりこまれた質量パラメータ、二項目がcounter termとなる。Counter termとくりこまれたパラメータで書かれた量子補正による発散の相殺条件の一つとして

というくりこみ条件を与えることが出来る(minimal subtraction scheme)。この条件下では最早量子補正から発散部分が取り払われていることが分かる。

また上記のようにこれは次元正則化法による計算方法であり、量子補正における発散を取り出す方法はこの限りではない。例えば運動量の紫外切断による正則化法ではスカラー場の二点関数に対する補正は

と書ける。ここでは運動量の紫外切断点である。理論の紫外切断が非常に高い場合は量子補正における発散はいわゆる二次発散:として現れる。量子補正やそこから現れる発散を扱う場合には、くりこみ処方同様に正則化処方を計算目的に合わせて選ぶ必要がある。(実際の計算目的ではなく理論の形式としては、紫外切断は積分の範囲を定数で固定するためローレンツ共変性を満たさないのに対し、次元正則化はローレンツ共変性を満たす利点がある。)

くりこみ可能性

[編集]ところがあらゆる場の理論にくりこみ処方が有効である訳ではない。理論の中に現れる発散が有限個で済むかどうかという情報はくりこみを適用する上で重要である。有限個のcounter termで理論のすべての無限大を取り除くことができる理論をくりこみ可能であるという。素粒子標準模型におけるゲージ理論、すなわち量子電磁力学 (QED) 、ワインバーグ・サラム理論、量子色力学 (QCD) は結合定数が質量次元零のゲージ理論であり、くりこみ可能であることが知られている。(くりこみ可能を数学的帰納法で証明するには、まず低次で可能であることを実際に計算して示し、次にn次までくりこみ可能ならばn+1次でも可能である事をウォードの恒等式により示す。ウォードの恒等式が成り立たない事をゲージ異常(ゲージ・アノマリ)と呼ぶ。ゲージ異常があると単純には、くりこみ不可能である。QCDにおいてゲージ異常をゼロに相殺するには、クォークのフレーバー数が6であることが必要である(小林・益川)。なお、ゲージ異常はアティヤ・シンガーの指数定理と関連している。また、ウォードの恒等式は、ゲージ理論の種類により、ウォード・高橋・スラブノフ・テイラーの恒等式に拡張される。)また標準模型におけるHiggs自身の結合、Higgsとフェルミオンの結合(湯川結合)のいずれも質量次元を持たない結合定数による理論であるためくりこみが適用できる。しかし理論の結合定数が負の質量次元を持つと発散自体の数が、描けるファインマンダイアグラムの数だけ増える。摂動論の高次まで考慮すると、発散自体が無限に現れ、発散をパラメータの再定義で吸収しきれなくなり、この場合はくりこみ不可能である。ワインバーグ・サラム模型の低エネルギー有効理論である4点フェルミ結合などはこれにあたる。また結合定数が正の質量次元を持つ理論は上記の理論に比べ発散が少なく現れるためcounter termも少なくて済む。この場合は超くりこみ可能である、という。Higgsの自己結合などに現れるスカラーの3点結合などはこれに当たるが、特に問題になることがないため単にくりこみ可能な理論として扱われる。

重力を記述する一般相対性理論はゲージ理論であるが、重力結合定数は負の質量次元を持っており、くりこみが不可能であるので量子場の理論を適用すると無限の発散が現れる。そのため重力の寄与が無視できなくなる高エネルギー領域においては量子場の理論に代わる量子重力理論が必要と考えられている。

くりこみスケール

[編集]くりこみを用いる方法では、有限な(繰り込まれた)物理定数と、引き去るべき無限大を含んだcounter termで理論を構築するのは前述の通りである。ところが発散の取り除き方は一通りではなく、条件に応じて物理的なパラメータがどの値なのかを逐一解釈する必要がある。

距離ないしはエネルギーのスケールによって、物理定数に対しての輻射補正の大きさは異なる。そのため、くりこみの際にどのスケールで観測される物理定数の値を用いるのかについては、一通りに定まらないのである。理論のくりこみを行うに際しては、くりこみ条件を定めるスケールを、基準として一つ選ぶ必要がある。そのスケールを、理論のくりこみ点またはくりこみスケールと呼ぶ。

くりこみスケールの値はあくまで便宜的なものであって、低エネルギーのくりこみスケールを選んだからといって高エネルギーの物理が説明できなくなるといった事は起こらない。繰り込まれた摂動論はくりこみスケールに関係なく、任意のスケールで適用可能である。これは議論するスケールを限定する事によって裸の物理定数を有限値で定義する、有効場の理論の処方とは対照的である。くりこみ群の言葉で言えば、各スケールの有効理論同士を結びつけるのがくりこみ群フローであるが、ある一つの繰り込まれた理論に対しては、全スケールに渡って定義された一つのくりこみ群フローが対応する。

一方で繰り込まれた理論においても、くりこみスケールを変えた時の物理定数の変化については、くりこみ群を用いた扱いが可能である。この方法により、結合定数のベータ関数が定義される。

歴史

[編集]1930年代に量子電磁力学が発展していく過程で、マックス・ボルン、ヴェルナー・ハイゼンベルク、パスクアル・ヨルダンおよびポール・ディラックは摂動計算において多くの積分が発散することを発見した。1930年代、発散を解決する計算がいくつかなされたが、当時、場の量子論は相対論的に不備であるため、正確な値を与えなかった。

これを解決したのが、1943年朝永振一郎が創った相対論的に共変な場の量子論、超多時間論である。くりこみは超多時間論を基礎にして確立される。遅れること数年、ジュリアン・シュウィンガーは朝永と類似の形式、リチャード・ファインマンは経路積分(1948年)を形成し、朝永・シュウィンガー・ファインマンはくりこみ理論を建設する(フリーマン・ダイソンは3者の同等性を証明)。くりこみは、相対論・場の量子論と並ぶ基本原理とされ、朝永・シュウィンガー・ファインマンの建設した量子論的電磁気学の基礎となる。量子電磁力学は、以後の素粒子論の典型として、理論形成の規範になり、量子色力学・ワインバーグ=サラム理論を導く糸になる。この業績で、朝永振一郎、ジュリアン・シュウィンガーおよびリチャード・ファインマンはノーベル物理学賞を受ける。

量子電磁力学の完成の後、くりこみの手法は量子色力学の構築へと応用されていく。非可換ゲージ理論(1964-1973年)、くりこみ可能性の証明(1971年)、くりこみ群による漸近的自由性の記述(1973年)では、くりこみが用いられている。

ノーベル賞

[編集]- くりこみ - 朝永振一郎、ジュリアン・シュウィンガー、リチャード・ファインマン

- 非可換ゲージのくりこみ可能性 - ヘーラルト・トホーフト

- くりこみ群による漸近自由性 - デイビッド・グロス、フランク・ウィルチェック 、H. デビッド・ポリツァー

- 固体くりこみ群 - ケネス・ウィルソン

参考文献

[編集]- Michael E. Peskin; Daniel V. Schroeder (1995) (英語). An Introduction to Quantum Field Theory. Westview Press. ISBN 978-0201503975

関連項目

[編集]脚注

[編集]