この項目では、グラフ理論で用いる行列について説明しています。微分作用素のラプラシアンについては「ラプラス作用素 」をご覧ください。

グラフ理論 の数学 的分野において、ラプラシアン行列 (ラプラシアンぎょうれつ、英 : Laplacian matrix )は、グラフ の行列 表示(行列表現)である。アドミタンス行列 (admittance matrix)、キルヒホッフ行列 (Kirchhoff matrix)、離散ラプラシアン (discrete Laplacian)、またはラプラス行列 と呼ばれることもある。ラプラシアン行列はグラフの多くの有用な性質を探るために使うことができる。キルヒホッフの定理 (英語版 ) 全域木 の数を計算するために使うことができる。グラフの最疎カット はチーガーの不等式 (英語版 ) 低次元埋め込み (英語版 ) 機械学習 応用のために有用かもしれない。

n 個の頂点 を持つ単純グラフ を考えると、そのラプラシアン行列

L

n

×

n

{\textstyle L_{n\times n}}

[ 1]

L

=

D

−

A

{\displaystyle L=D-A}

上式において、D はグラフの次数行列 、A は隣接行列 である。

G

{\textstyle G}

A

{\textstyle A}

有向グラフ の場合は、入次数または出次数 のいずれかが、応用に依存して使われるだろう。

L

{\textstyle L}

L

i

,

j

:=

{

deg

(

v

i

)

if

i

=

j

−

1

if

i

≠

j

and

v

i

is adjacent to

v

j

0

otherwise

{\displaystyle L_{i,j}:={\begin{cases}\deg(v_{i})&{\mbox{if}}\ i=j\\-1&{\mbox{if}}\ i\neq j\ {\mbox{and}}\ v_{i}{\mbox{ is adjacent to }}v_{j}\\0&{\mbox{otherwise}}\end{cases}}}

によって与えられる。上式において、

deg

(

v

i

)

{\displaystyle \operatorname {deg} (v_{i})}

i

{\displaystyle i}

対称正規化ラプラシアン行列は

L

sym

:=

D

−

1

2

L

D

−

1

2

=

I

−

D

−

1

2

A

D

−

1

2

{\displaystyle L^{\text{sym}}:=D^{-{\frac {1}{2}}}LD^{-{\frac {1}{2}}}=I-D^{-{\frac {1}{2}}}AD^{-{\frac {1}{2}}}}

として定義される[ 1]

L

sym

{\textstyle L^{\text{sym}}}

L

i

,

j

sym

:=

{

1

if

i

=

j

and

deg

(

v

i

)

≠

0

−

1

deg

(

v

i

)

deg

(

v

j

)

if

i

≠

j

and

v

i

is adjacent to

v

j

0

otherwise

.

{\displaystyle L_{i,j}^{\text{sym}}:={\begin{cases}1&{\mbox{if }}i=j{\mbox{ and }}\deg(v_{i})\neq 0\\-{\frac {1}{\sqrt {\deg(v_{i})\deg(v_{j})}}}&{\mbox{if }}i\neq j{\mbox{ and }}v_{i}{\mbox{ is adjacent to }}v_{j}\\0&{\mbox{otherwise}}.\end{cases}}}

によって与えられる。

酔歩正規化ラプラシアン行列は

L

rw

:=

D

−

1

L

=

I

−

D

−

1

A

{\displaystyle L^{\text{rw}}:=D^{-1}L=I-D^{-1}A}

として定義される。

L

rw

{\textstyle L^{\text{rw}}}

L

i

,

j

rw

:=

{

1

if

i

=

j

and

deg

(

v

i

)

≠

0

−

1

deg

(

v

i

)

if

i

≠

j

and

v

i

is adjacent to

v

j

0

otherwise

.

{\displaystyle L_{i,j}^{\text{rw}}:={\begin{cases}1&{\mbox{if }}i=j{\mbox{ and }}\deg(v_{i})\neq 0\\-{\frac {1}{\deg(v_{i})}}&{\mbox{if }}i\neq j{\mbox{ and }}v_{i}{\mbox{ is adjacent to }}v_{j}\\0&{\mbox{otherwise}}.\end{cases}}}

によって与えられる。

一般化ラプラシアンQ は

{

Q

i

,

j

<

0

if

i

≠

j

and

v

i

is adjacent to

v

j

Q

i

,

j

=

0

if

i

≠

j

and

v

i

is not adjacent to

v

j

any number

otherwise

.

{\displaystyle {\begin{cases}Q_{i,j}<0&{\mbox{if }}i\neq j{\mbox{ and }}v_{i}{\mbox{ is adjacent to }}v_{j}\\Q_{i,j}=0&{\mbox{if }}i\neq j{\mbox{ and }}v_{i}{\mbox{ is not adjacent to }}v_{j}\\{\mbox{any number}}&{\mbox{otherwise}}.\end{cases}}}

として定義される[ 2]

普通のラプラシアンは一般化ラプラシアンであることが分かる。

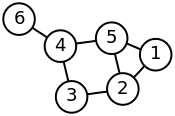

以下はラベル付けされた無向グラフとそのラプラシアン行列の単純な例である。

ラベル付けされたグラフ (英語版 ) 次数行列

隣接行列

ラプラシアン行列

(

2

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

)

{\textstyle \left({\begin{array}{rrrrrr}2&0&0&0&0&0\\0&3&0&0&0&0\\0&0&2&0&0&0\\0&0&0&3&0&0\\0&0&0&0&3&0\\0&0&0&0&0&1\\\end{array}}\right)}

(

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

)

{\textstyle \left({\begin{array}{rrrrrr}0&1&0&0&1&0\\1&0&1&0&1&0\\0&1&0&1&0&0\\0&0&1&0&1&1\\1&1&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0\\\end{array}}\right)}

(

2

−

1

0

0

−

1

0

−

1

3

−

1

0

−

1

0

0

−

1

2

−

1

0

0

0

0

−

1

3

−

1

−

1

−

1

−

1

0

−

1

3

0

0

0

0

−

1

0

1

)

{\textstyle \left({\begin{array}{rrrrrr}2&-1&0&0&-1&0\\-1&3&-1&0&-1&0\\0&-1&2&-1&0&0\\0&0&-1&3&-1&-1\\-1&-1&0&-1&3&0\\0&0&0&-1&0&1\\\end{array}}\right)}

(無向)グラフG と固有値

λ

0

≤

λ

1

≤

⋯

≤

λ

n

−

1

{\textstyle \lambda _{0}\leq \lambda _{1}\leq \cdots \leq \lambda _{n-1}}

L について:

L は対称である。L は半正定値 である(すなわち全ての

i

{\textstyle i}

λ

i

≥

0

{\textstyle \lambda _{i}\geq 0}

接続行列 の節で検証される。これは、ラプラシアンが対称であり、優対角 (英語版 ) L はM-行列 である(その非対角成分は非正であり、そのうえその固有値の実部は非負である)。L の全ての行の和と列の和はゼロである。実際、和の計算において、頂点の次数には隣接する頂点ごとに「−1」が足される。その結果、

λ

0

=

0

{\textstyle \lambda _{0}=0}

v

0

=

(

1

,

1

,

…

,

1

)

{\textstyle \mathbf {v} _{0}=(1,1,\dots ,1)}

L

v

0

=

0

{\textstyle L\mathbf {v} _{0}=\mathbf {0} }

グラフ中の連結成分 (英語版 ) 零空間 の次元であり、0固有値の代数的多重度 である。

L の最小の非ゼロ固有値はスペクトルギャップ (英語版 ) L の2番目に小さな固有値(ゼロかもしれない)はG の代数的連結度 (英語版 ) ラプラシアン は、関数

f

:

V

→

R

{\textstyle f:V\to \mathbb {R} }

V

{\textstyle V}

G の頂点セット、

n

=

|

V

|

{\textstyle n=|V|}

Gがk正則 である時、正規化ラプラシアンは

L

=

1

k

L

=

I

−

1

k

A

{\textstyle {\mathcal {L}}={\tfrac {1}{k}}L=I-{\tfrac {1}{k}}A}

複数の連結成分を持つグラフについて、L は区分対角行列 であり、それぞれの区分はそれぞれの成分についての(場合によると頂点を順序付けし直した後の)各ラプラシアン行列である(すなわちL は区分対角行列と置換相似である)。

ラプラシアン行列L の跡 (トレース)は

2

m

{\textstyle 2m}

m

{\textstyle m}

M

e

v

=

{

1

,

if

v

=

i

−

1

,

if

v

=

j

0

,

otherwise

.

{\displaystyle M_{ev}=\left\{{\begin{array}{rl}1,&{\text{if }}v=i\\-1,&{\text{if }}v=j\\0,&{\text{otherwise}}.\end{array}}\right.}

によって与えられる辺e (頂点i とj を連結している; i > j )と頂点v について要素M ev

|

e

|

×

|

v

|

{\textstyle |e|\times |v|}

接続行列 M を定義する。

次に、ラプラシアン行列L は

L

=

M

T

M

,

{\displaystyle L=M^{\textsf {T}}M\,,}

を満たす(

M

T

{\textstyle M^{\textsf {T}}}

M の転置行列 )。

ここで、単位ノルム固有値ベクトル

v

i

{\textstyle \mathbf {v} _{i}}

λ

i

{\textstyle \lambda _{i}}

L

{\textstyle L}

固有値分解 を考える。

λ

i

=

v

i

T

L

v

i

=

v

i

T

M

T

M

v

i

=

(

M

v

i

)

T

(

M

v

i

)

{\displaystyle {\begin{aligned}\lambda _{i}&=\mathbf {v} _{i}^{\textsf {T}}L\mathbf {v} _{i}\\&=\mathbf {v} _{i}^{\textsf {T}}M^{\textsf {T}}M\mathbf {v} _{i}\\&=\left(M\mathbf {v} _{i}\right)^{\textsf {T}}\left(M\mathbf {v} _{i}\right)\\\end{aligned}}}

λ

i

{\textstyle \lambda _{i}}

M

v

i

{\textstyle M\mathbf {v} _{i}}

λ

i

≥

0

{\textstyle \lambda _{i}\geq 0}

L

{\textstyle L}

変形ラプラシアン (deformed laplacian)は通常以下のように定義される。

Δ

(

s

)

=

I

−

s

A

+

s

2

(

D

−

I

)

{\displaystyle \Delta (s)=I-sA+s^{2}(D-I)}

上式において、I は単位行列、A は隣接行列、D は次数行列、s は(複素)数である。ここで留意すべきは、標準的なラプラシアンは単に

Δ

(

1

)

{\textstyle \Delta (1)}

[ 3]

(対称)正規化ラプラシアン は以下のように定義される。

L

sym

:=

D

−

1

2

L

D

−

1

2

=

I

−

D

−

1

2

A

D

−

1

2

{\displaystyle L^{\text{sym}}:=D^{-{\frac {1}{2}}}LD^{-{\frac {1}{2}}}=I-D^{-{\frac {1}{2}}}AD^{-{\frac {1}{2}}}}

上式において、L は(非正規化)ラプラシアン、A は隣接行列、D は次数行列である。次数行列D は対角行列 で正であるため、その逆数平方根

D

−

1

2

{\textstyle D^{-{\frac {1}{2}}}}

D の対角成分の正の平方根の逆数である対角行列となる。対称正規化ラプラシアンは対称行列 である。

L

sym

=

S

S

∗

{\textstyle L^{\text{sym}}=SS^{*}}

1

d

u

{\textstyle {\frac {1}{\sqrt {d_{u}}}}}

−

1

d

v

{\textstyle -{\frac {1}{\sqrt {d_{v}}}}}

S

∗

{\textstyle S^{*}}

正規化ラプラシアンの全ての固有値は実数かつ非負である。これは以下のように見ることができる。

L

sym

{\textstyle L^{\text{sym}}}

L

sym

{\textstyle L^{\text{sym}}}

g

{\textstyle g}

g

=

D

1

2

f

{\textstyle g=D^{\frac {1}{2}}f}

λ

=

⟨

g

,

L

sym

g

⟩

⟨

g

,

g

⟩

=

⟨

g

,

D

−

1

2

L

D

−

1

2

g

⟩

⟨

g

,

g

⟩

=

⟨

f

,

L

f

⟩

⟨

D

1

2

f

,

D

1

2

f

⟩

=

∑

u

∼

v

(

f

(

u

)

−

f

(

v

)

)

2

∑

v

f

(

v

)

2

d

v

≥

0

,

{\displaystyle \lambda \ =\ {\frac {\langle g,L^{\text{sym}}g\rangle }{\langle g,g\rangle }}\ =\ {\frac {\left\langle g,D^{-{\frac {1}{2}}}LD^{-{\frac {1}{2}}}g\right\rangle }{\langle g,g\rangle }}\ =\ {\frac {\langle f,Lf\rangle }{\left\langle D^{\frac {1}{2}}f,D^{\frac {1}{2}}f\right\rangle }}\ =\ {\frac {\sum _{u\sim v}(f(u)-f(v))^{2}}{\sum _{v}f(v)^{2}d_{v}}}\ \geq \ 0,}

となる。ここでは内積

⟨

f

,

g

⟩

=

∑

v

f

(

v

)

g

(

v

)

{\textstyle \langle f,g\rangle =\sum _{v}f(v)g(v)}

∑

u

∼

v

{\textstyle \sum _{u\sim v}}

非順序対 (英語版 )

∑

u

,

v

(

f

(

u

)

−

f

(

v

)

)

2

{\textstyle \sum _{u,v}(f(u)-f(v))^{2}}

⟨

g

,

L

sym

g

⟩

⟨

g

,

g

⟩

{\textstyle {\frac {\left\langle g,L^{\text{sym}}g\right\rangle }{\langle g,g\rangle }}}

レイリー商 と呼ばれる。

1 をそれぞれの頂点上に値1を想定する関数とする。すると、

D

1

2

1

{\textstyle D^{\frac {1}{2}}1}

L

sym

{\textstyle L^{\text{sym}}}

[ 4]

実際、正規化対称ラプラシアンの固有値は0 = μ0 ≤ … ≤ μn−1 ≤ 2を満たす。これらの固有値(正規化ラプラシアンのスペクトルと呼ばれる)は、一般グラフに対するその他のグラフ不変量 とよく関連する[ 5]

酔歩 (random walk)正規化ラプラシアン は

L

rw

:=

D

−

1

L

{\displaystyle L^{\text{rw}}:=D^{-1}L}

として定義される。D は次数行列である。次数行列D 対角行列であるため、その逆行列

D

−

1

{\textstyle D^{-1}}

D の対応する正の対角成分の逆数である対角成分を持つ。

孤立した頂点(次数が0)について、一般的な選択は対応する要素

L

i

,

i

rw

{\textstyle L_{i,i}^{\text{rw}}}

この慣習によって、固有値0の多重度がグラフの連結した構成要素の数と等しくなるという良い性質がもたらされる。

L

rw

{\textstyle L^{\text{rw}}}

L

i

,

j

rw

:=

{

1

if

i

=

j

and

deg

(

v

i

)

≠

0

−

1

deg

(

v

i

)

if

i

≠

j

and

v

i

is adjacent to

v

j

0

otherwise

{\displaystyle L_{i,j}^{\text{rw}}:={\begin{cases}1&{\mbox{if}}\ i=j\ {\mbox{and}}\ \deg(v_{i})\neq 0\\-{\frac {1}{\deg(v_{i})}}&{\mbox{if}}\ i\neq j\ {\mbox{and}}\ v_{i}{\mbox{ is adjacent to }}v_{j}\\0&{\mbox{otherwise}}\end{cases}}}

酔歩正規化ラプラシアンの名称は、この行列が

L

rw

=

I

−

P

{\textstyle L^{\text{rw}}=I-P}

P

=

D

−

1

A

{\textstyle P=D^{-1}A}

酔歩者 〈ランダムウォーカー〉の遷移行列)という事実から来ている。例えば、

e

i

{\textstyle e_{i}}

標準基底 ベクトルを示すものとする。すると、

x

=

e

i

P

{\textstyle x=e_{i}P}

i

{\textstyle i}

確率ベクトル (英語版 )

x

j

=

P

(

v

i

→

v

j

)

{\textstyle x_{j}=\mathbb {P} \left(v_{i}\to v_{j}\right)}

x

{\textstyle x}

x

′

=

x

P

t

{\textstyle x'=xP^{t}}

t

{\textstyle t}

L

rw

=

I

−

D

−

1

2

(

I

−

L

sym

)

D

1

2

{\displaystyle L^{\text{rw}}=I-D^{-{\frac {1}{2}}}\left(I-L^{\text{sym}}\right)D^{\frac {1}{2}}}

となることを確認することができる。

すなわち、

L

rw

{\textstyle L^{\text{rw}}}

L

sym

{\textstyle L^{\text{sym}}}

L

rw

{\textstyle L^{\text{rw}}}

エルミート行列 でないとしても、実固有値を持つ。実際、その固有値は(エルミート行列である)

L

sym

{\textstyle L^{\text{sym}}}

グラフ上の酔歩 に関する余談として、単純無向グラフ を考える。酔歩者が時間t に頂点i にいる確率を考え、酔歩者が時間t-1 に頂点j にいた確率分布を仮定する(任意の頂点に結合したいかなる辺に沿った一歩について一様の見込みを仮定する):

p

i

(

t

)

=

∑

j

A

i

j

deg

(

v

j

)

p

j

(

t

−

1

)

,

{\displaystyle p_{i}(t)=\sum _{j}{\frac {A_{ij}}{\deg \left(v_{j}\right)}}p_{j}(t-1),}

または行列-ベクトル記法で:

p

(

t

)

=

A

D

−

1

p

(

t

−

1

)

.

{\displaystyle p(t)=AD^{-1}p(t-1).}

(

t

→

∞

{\textstyle t\rightarrow \infty }

p

=

A

D

−

1

p

{\textstyle p=AD^{-1}p}

この関係は

D

−

1

2

p

(

t

)

=

[

D

−

1

2

A

D

−

1

2

]

D

−

1

2

p

(

t

−

1

)

{\displaystyle D^{-{\frac {1}{2}}}p(t)=\left[D^{-{\frac {1}{2}}}AD^{-{\frac {1}{2}}}\right]D^{-{\frac {1}{2}}}p(t-1)}

と書き直すことができる。

A

reduced

≡

D

−

1

2

A

D

−

1

2

{\textstyle A_{\text{reduced}}\equiv D^{-{\frac {1}{2}}}AD^{-{\frac {1}{2}}}}

簡約隣接行列 と呼ばれる対称行列である。したがって、この酔歩者の一歩は

A

reduced

{\textstyle A_{\text{reduced}}}

A

reduced

{\textstyle A_{\text{reduced}}}

ラプラシアン行列は、離散ラプラス演算子 (英語版 )

ϕ

{\textstyle \phi }

ϕ

i

{\textstyle \phi _{i}}

i

{\textstyle i}

ニュートンの冷却の法則 に従えば、節

i

{\textstyle i}

j

{\textstyle j}

i

{\textstyle i}

j

{\textstyle j}

ϕ

i

−

ϕ

j

{\textstyle \phi _{i}-\phi _{j}}

すると、熱用量

k

{\textstyle k}

d

ϕ

i

d

t

=

−

k

∑

j

A

i

j

(

ϕ

i

−

ϕ

j

)

=

−

k

(

ϕ

i

∑

j

A

i

j

−

∑

j

A

i

j

ϕ

j

)

=

−

k

(

ϕ

i

deg

(

v

i

)

−

∑

j

A

i

j

ϕ

j

)

=

−

k

∑

j

(

δ

i

j

deg

(

v

i

)

−

A

i

j

)

ϕ

j

=

−

k

∑

j

(

ℓ

i

j

)

ϕ

j

.

{\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {d\phi _{i}}{dt}}&=-k\sum _{j}A_{ij}\left(\phi _{i}-\phi _{j}\right)\\&=-k\left(\phi _{i}\sum _{j}A_{ij}-\sum _{j}A_{ij}\phi _{j}\right)\\&=-k\left(\phi _{i}\ \deg(v_{i})-\sum _{j}A_{ij}\phi _{j}\right)\\&=-k\sum _{j}\left(\delta _{ij}\ \deg(v_{i})-A_{ij}\right)\phi _{j}\\&=-k\sum _{j}\left(\ell _{ij}\right)\phi _{j}.\end{aligned}}}

行列-ベクトル記法では、

d

ϕ

d

t

=

−

k

(

D

−

A

)

ϕ

=

−

k

L

ϕ

{\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {d\phi }{dt}}&=-k(D-A)\phi \\&=-kL\phi \end{aligned}}}

これから、

d

ϕ

d

t

+

k

L

ϕ

=

0

{\displaystyle {\frac {d\phi }{dt}}+kL\phi =0}

が得られる。

この方程式が、行列 −L がラプラス演算子

∇

2

{\textstyle \nabla ^{2}}

熱方程式 (英語版 ) L は「グラフラプラシアン」と呼ばれる。

この微分方程式の解を探すため、1階の行列微分方程式 (英語版 ) L の固有ベクトル

v

i

{\textstyle \mathbf {v} _{i}}

L

v

i

=

λ

i

v

i

{\textstyle L\mathbf {v} _{i}=\lambda _{i}\mathbf {v} _{i}}

ϕ

{\textstyle \phi }

ϕ

=

∑

i

c

i

v

i

{\textstyle \phi =\sum _{i}c_{i}\mathbf {v} _{i}}

元の式に代入する(ここで留意すべきは、L が対称行列であるためにその単位ノルム固有ベクトル

v

i

{\textstyle \mathbf {v} _{i}}

d

(

∑

i

c

i

v

i

)

d

t

+

k

L

(

∑

i

c

i

v

i

)

=

0

∑

i

[

d

c

i

d

t

v

i

+

k

c

i

L

v

i

]

=

∑

i

[

d

c

i

d

t

v

i

+

k

c

i

λ

i

v

i

]

=

d

c

i

d

t

+

k

λ

i

c

i

=

0

{\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {d\left(\sum _{i}c_{i}\mathbf {v} _{i}\right)}{dt}}+kL\left(\sum _{i}c_{i}\mathbf {v} _{i}\right)&=0\\\sum _{i}\left[{\frac {dc_{i}}{dt}}\mathbf {v} _{i}+kc_{i}L\mathbf {v} _{i}\right]&=\\\sum _{i}\left[{\frac {dc_{i}}{dt}}\mathbf {v} _{i}+kc_{i}\lambda _{i}\mathbf {v} _{i}\right]&=\\{\frac {dc_{i}}{dt}}+k\lambda _{i}c_{i}&=0\\\end{aligned}}}

この解

c

i

(

t

)

=

c

i

(

0

)

e

−

k

λ

i

t

{\displaystyle c_{i}(t)=c_{i}(0)e^{-k\lambda _{i}t}}

である。

前掲のように、L の固有値

λ

i

{\textstyle \lambda _{i}}

λ

i

{\textstyle \lambda _{i}}

c

i

(

0

)

{\textstyle c_{i}(0)}

[ 6]

ϕ

(

0

)

{\textstyle \phi (0)}

i

{\textstyle i}

c

i

(

0

)

{\textstyle c_{i}(0)}

ϕ

(

0

)

{\textstyle \phi (0)}

v

i

{\textstyle \mathbf {v} _{i}}

c

i

(

0

)

=

⟨

ϕ

(

0

)

,

v

i

⟩

{\displaystyle c_{i}(0)=\left\langle \phi (0),\mathbf {v} _{i}\right\rangle }

無向グラフの場合は、

L

{\textstyle L}

スペクトル定理 によって、その固有ベクトルは全て直交する。そのため、

L

{\textstyle L}

lim

t

→

∞

ϕ

(

t

)

{\textstyle \lim _{t\to \infty }\phi (t)}

c

i

(

t

)

=

c

i

(

0

)

e

−

k

λ

i

t

{\textstyle c_{i}(t)=c_{i}(0)e^{-k\lambda _{i}t}}

λ

i

=

0

{\textstyle \lambda _{i}=0}

lim

t

→

∞

e

−

k

λ

i

t

=

{

0

if

λ

i

>

0

1

if

λ

i

=

0

}

{\displaystyle \lim _{t\to \infty }e^{-k\lambda _{i}t}=\left\{{\begin{array}{rlr}0&{\text{if}}&\lambda _{i}>0\\1&{\text{if}}&\lambda _{i}=0\end{array}}\right\}}

となるためである。

言い換えると、系の平衡状態は

L

{\textstyle L}

核 によって完全に決定される。

なぜなら定義

∑

j

L

i

j

=

0

{\textstyle \sum _{j}L_{ij}=0}

v

1

{\textstyle \mathbf {v} ^{1}}

k

{\textstyle k}

連結成分 が存在するならば、この全てが1のベクトルは1と0からなる

k

{\textstyle k}

λ

=

0

{\textstyle \lambda =0}

この結果は、

N

{\textstyle N}

c

(

0

)

{\textstyle c(0)}

lim

t

→

∞

ϕ

(

t

)

=

⟨

c

(

0

)

,

v

1

⟩

v

1

{\displaystyle \lim _{t\to \infty }\phi (t)=\left\langle c(0),\mathbf {v^{1}} \right\rangle \mathbf {v^{1}} }

となる。上式において、

v

1

=

1

N

[

1

,

1

,

.

.

.

,

1

]

{\displaystyle \mathbf {v^{1}} ={\frac {1}{\sqrt {N}}}[1,1,...,1]}

である。

ϕ

{\textstyle \phi }

ϕ

j

{\textstyle \phi _{j}}

j

{\textstyle j}

lim

t

→

∞

ϕ

j

(

t

)

=

1

N

∑

i

=

1

N

c

i

(

0

)

{\displaystyle \lim _{t\to \infty }\phi _{j}(t)={\frac {1}{N}}\sum _{i=1}^{N}c_{i}(0)}

と書き直すことができる。

言い換えると、定常状態では、

ϕ

{\textstyle \phi }

このGIFは、グラフラプラシアン法によって解かれたような拡散の進行を示している。グラフはグリッドにわたって構築され、グラフ中の個々のピクセルは隣接している8個のピクセルに連結している。次に、画像中の値はこれらの連結を介して隣接ピクセルへと滑らかに拡散する。この画像は、3つの点に強い値を持つ状態から始まり、この値はゆっくりと隣へ波及する。系全体は最終的に平衡に達すると同じ値に落ち着く。 本節では、グラフにわたって経時的に拡散する関数

ϕ

{\textstyle \phi }

このアニメーションを生成するために使われた完全なMATLAB のソースコードを以下に示す。ソースコードは、初期条件の指定、これらの初期条件のラプラシアン行列の固有値への射影、これらの射影された初期条件の指数関数的減衰のシミュレーションの過程を示す。

N = 20 ; %The number of pixels along a dimension of the image

A = zeros ( N , N ); %The image

Adj = zeros ( N * N , N * N ); %The adjacency matrix

%Use 8 neighbors, and fill in the adjacency matrix

dx = [ - 1 , 0 , 1 , - 1 , 1 , - 1 , 0 , 1 ];

dy = [ - 1 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 ];

for x = 1 : N

for y = 1 : N

index = ( x - 1 ) * N + y ;

for ne = 1 : length ( dx )

newx = x + dx ( ne );

newy = y + dy ( ne );

if newx > 0 && newx <= N && newy > 0 && newy <= N

index2 = ( newx - 1 ) * N + newy ;

Adj ( index , index2 ) = 1 ;

end

end

end

end

%%%BELOW IS THE KEY CODE THAT COMPUTES THE SOLUTION TO THE DIFFERENTIAL

%%%EQUATION

Deg = diag ( sum ( Adj , 2 )); %Compute the degree matrix

L = Deg - Adj ; %Compute the laplacian matrix in terms of the degree and adjacency matrices

[ V , D ] = eig ( L ); %Compute the eigenvalues/vectors of the laplacian matrix

D = diag ( D );

%Initial condition (place a few large positive values around and

%make everything else zero)

C0 = zeros ( N , N );

C0 ( 2 : 5 , 2 : 5 ) = 5 ;

C0 ( 10 : 15 , 10 : 15 ) = 10 ;

C0 ( 2 : 5 , 8 : 13 ) = 7 ;

C0 = C0 (:);

C0V = V '* C0 ; %Transform the initial condition into the coordinate system

%of the eigenvectors

for t = 0 : 0.05 : 5

%Loop through times and decay each initial component

Phi = C0V .* exp ( - D * t ); %Exponential decay for each component

Phi = V * Phi ; %Transform from eigenvector coordinate system to original coordinate system

Phi = reshape ( Phi , N , N );

%Display the results and write to GIF file

imagesc ( Phi );

caxis ([ 0 , 10 ]);

title ( sprintf ( 'Diffusion t = %3f' , t ));

frame = getframe ( 1 );

im = frame2im ( frame );

[ imind , cm ] = rgb2ind ( im , 256 );

if t == 0

imwrite ( imind , cm , 'out.gif' , 'gif' , 'Loopcount' , inf , 'DelayTime' , 0.1 );

else

imwrite ( imind , cm , 'out.gif' , 'gif' , 'WriteMode' , 'append' , 'DelayTime' , 0.1 );

end

end

グラフラプラシアン行列は、有限差分法 によって得られた(半正定値)ラプラシアン 作用素に対する近似の行列形式としてさらに見ることができる[ 7] ステンシル (英語版 ) ノイマン境界条件 、すなわち自由境界の場合に相当する。

ラプラシアン行列の類似物は、有向多重グラフに対しても定義することができる[ 8] L は

L

=

D

−

A

{\displaystyle L=D-A}

と定義される。上式においてD は頂点i の出次数と等しいD i ,i A はi からj への辺の数(ループを含む)と等しいA i ,j

^ a b Weisstein, Eric W. "Laplacian Matrix" . mathworld.wolfram.com (英語).

^ Godsil, C.; Royle, G. (2001). Algebraic Graph Theory, Graduate Texts in Mathematics . Springer-Verlag ^ Morbidi, F. (2013). “The Deformed Consensus Protocol”. Automatica 49 (10): 3049–3055. doi :10.1016/j.automatica.2013.07.006 . ^ Chung, Fan R. K. (1997). Spectral graph theory (Repr. with corr., 2. [pr.] ed.). Providence, RI: American Math. Soc.. ISBN 978-0-8218-0315-8 ^ Chung, Fan (1997) [1992]. Spectral Graph Theory ISBN 978-0821803158 . http://www.math.ucsd.edu/~fan/research/revised.html ^ Newman, Mark (2010). Networks: An Introduction . Oxford University Press. ISBN 978-0199206650 ^ Smola, Alexander J.; Kondor, Risi (2003), “Kernels and regularization on graphs”, Learning Theory and Kernel Machines: 16th Annual Conference on Learning Theory and 7th Kernel Workshop, COLT/Kernel 2003, Washington, DC, USA, August 24–27, 2003, Proceedings , Lecture Notes in Computer Science, 2777 , Springer, pp. 144–158, doi :10.1007/978-3-540-45167-9_12 , ISBN 978-3-540-40720-1 ^ Chaiken, S.; Kleitman, D. (1978). “Matrix Tree Theorems” . Journal of Combinatorial Theory, Series A 24 (3): 377–381. doi :10.1016/0097-3165(78)90067-5 . ISSN 0097-3165 . http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0097316578900675 .

T. Sunada (2008). “Chapter 1. Analysis on combinatorial graphs. Discrete geometric analysis”. In P. Exner, J. P. Keating, P. Kuchment, T. Sunada, A. Teplyaev. 'Proceedings of Symposia in Pure Mathematics . 77 . pp. 51–86. ISBN 978-0-8218-4471-7 B. Bollobás , Modern Graph Theory , Springer-Verlag (1998, corrected ed. 2013), ISBN 0-387-98488-7 , Chapters II.3 (Vector Spaces and Matrices Associated with Graphs), VIII.2 (The Adjacency Matrix and the Laplacian), IX.2 (Electrical Networks and Random Walks).

![{\displaystyle D^{-{\frac {1}{2}}}p(t)=\left[D^{-{\frac {1}{2}}}AD^{-{\frac {1}{2}}}\right]D^{-{\frac {1}{2}}}p(t-1)}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/466a67b6f030a9f4da6a9765e92f4394eb24db62)

![{\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {d\left(\sum _{i}c_{i}\mathbf {v} _{i}\right)}{dt}}+kL\left(\sum _{i}c_{i}\mathbf {v} _{i}\right)&=0\\\sum _{i}\left[{\frac {dc_{i}}{dt}}\mathbf {v} _{i}+kc_{i}L\mathbf {v} _{i}\right]&=\\\sum _{i}\left[{\frac {dc_{i}}{dt}}\mathbf {v} _{i}+kc_{i}\lambda _{i}\mathbf {v} _{i}\right]&=\\{\frac {dc_{i}}{dt}}+k\lambda _{i}c_{i}&=0\\\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5deffc71c679df1e008dc0a21f08129fd0e12b09)

![{\displaystyle \mathbf {v^{1}} ={\frac {1}{\sqrt {N}}}[1,1,...,1]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e55a95330752e00904ca3160f9194a87ae62a522)